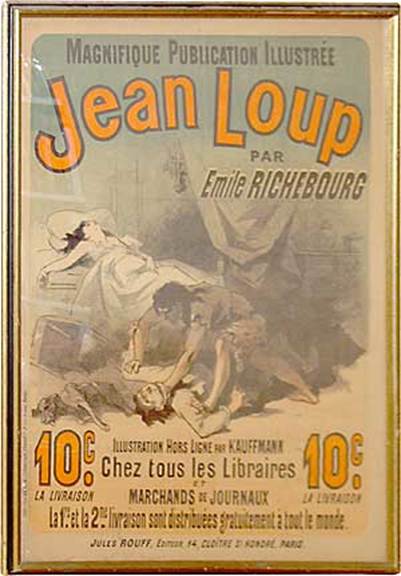

Émile Richebourg

JEAN LOUP

(1882)

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE L’ENFANT DU MALHEUR

X LA LÉGENDE DE L’HOMME SAUVAGE

XVII OÙ IL ARRIVE À JEAN LOUP UN SECOURS INATTENDU

XIX COMMENT JEAN LOUP, AVEC QUATRE MOTS, FAIT UN LONG RÉCIT

XXI UN SOUFFLET, UN COUP DE POING

III OÙ LE HASARD JOUE SON RÔLE

IX CE QUE RACONTE LE PÈRE LA BIQUE

XI OÙ IL EST FAIT JUSTICE DE LA LÉGENDE DU SAUVAGE

XII LES DEUX AMIS DE L’ARMÉE DE LA LOIRE

XIII LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

XIX LE DERNIER MARQUIS DE CHAMARANDE

XXVIII LE MATELOT DU TÉMÉRAIRE

XXXVI COMMENT CLÉMENTINE DE VAUCOURT DEVINT BARONNE DE SIMAISE

XXXVII CHARLES CHEVRY ET ZÉLIMA

XXXVIII VISITE À LA VILLA DE PORT-MARLY

À propos de cette édition électronique

PROLOGUE

UN CRIME MYSTÉRIEUX

I

Aujourd’hui, grâce aux grandes lignes de nos chemins de fer et à leurs nombreux embranchements qui sillonnent la France de l’est à l’ouest et du nord au midi, il n’existe plus, pour ainsi dire, de grandes distances, et toutes les communications sont devenues faciles entre les villes et les communes et hameaux les plus reculés.

Il n’en était pas ainsi, il y a seulement une vingtaine d’années. Alors, dans chaque département, beaucoup de localités éloignées des chefs-lieux et n’ayant pas même un service de voitures publiques, se trouvaient presque complètement isolées.

Le petit village de Blaincourt était une de ces communes déshéritées.

Blaincourt se trouve dans cette partie du département des Vosges si pittoresque, si accidentée, qui touche à l’Alsace-Lorraine.

Après les douloureux événements de 1870-1871, quand fut fait le tracé de la nouvelle frontière, Blaincourt est resté à la France.

Quelle immense satisfaction pour les habitants !

Tous en fête, hommes, femmes, vieillards et enfants, ils manifestèrent leur joie par ce cri mille fois répété : « Vive la France ! »

Certes, tous les Français aiment la patrie : ils le prouvent quand il faut verser son sang pour la défendre ; mais c’est surtout dans l’Est que les populations sont animées d’un ardent et généreux patriotisme.

Malgré les belles collines verdoyantes, que dominent de hautes crêtes, sur lesquelles se dressent de gigantesques sapins, et les panoramas splendides qu’on découvre des hauteurs ; malgré le vieux château féodal, forteresse du moyen âge, qui fit plus d’une fois reculer les Allemands ; malgré ses bois ombreux et sa magnifique vallée pleine de fraîcheur, au milieu de laquelle courent, en serpentant, les eaux rapides du Frou ; malgré les sites superbes, grandioses, et les paysages ravissants qu’on rencontre là, comme dans toute la région vosgienne, Blaincourt, caché, perdu dans l’échelonnement des montagnes, est aujourd’hui encore un pays à peu près inconnu.

On y voit rarement passer un étranger. Jamais le touriste, qui parcourt les Vosges, un bâton à la main, ne songe à s’éloigner de la grande route pour aller voir la chute du Frou, qui, sans être comparable à celle du Niagara, n’en est pas moins une chose fort curieuse.

Le Frou a sa source au flanc de la montagne. L’eau sort en bouillonnant, mais très limpide, d’une fente qui s’est faite à la base d’une énorme roche de granit ; elle descend en bondissant sur des degrés, sorte de crans inégaux entaillés dans la pierre noire et luisante, formant ainsi une cascade jusqu’au plateau inférieur où elle a creusé une sorte de petit lac.

Là, sans aucun doute, une et peut-être plusieurs sources nouvelles jaillissent, invisibles, des entrailles de la terre, car le volume d’eau de la cascade se trouve considérablement augmenté quand, s’échappant du lac, le Frou tombe tout à coup, de six mètres de hauteur, dans un deuxième petit lac, très profond, qu’on appelle le trou de la Fée.

Les eaux continuent à descendre, endiguées naturellement par des blocs de rochers, jusqu’à l’entrée de la vallée où une écluse les reçoit.

Alors moins bruyant, plus calme, le Frou baigne les terres basses du château, fait tourner les roues du moulin de Blaincourt et va ensuite répandre la fraîcheur et la fertilité dans la vallée.

Néanmoins le Frou est un ruisseau terrible et constamment redoutable. À l’époque des pluies, lors de la fonte des neiges et presque toujours après un orage, grossi subitement par tous les ravins de la montagne, il devient un torrent impétueux et mugissant. Jaune, furieux, écumant, il saute par dessus ses digues, déborde de tous les côtés, et en un instant tout le pays est inondé.

En l’année 1854, un matin du mois de novembre, deux hommes se promenaient de long en large devant le bureau de poste de la petite ville de Varnejols. Le jour commençait seulement à venir ; mais déjà la grande fenêtre garnie de barreaux de fer du bureau de poste était éclairée ; le receveur était occupé, sans doute, en attendant le courrier de Remiremont, à préparer le paquet des lettres destinées au canton de Verzéville, trouvées la veille, à la dernière levée, dans les boîtes aux lettres de la ville.

Cinq heures sonnèrent.

Les deux hommes dont nous venons de parler s’arrêtèrent au milieu de la rue.

– Cinq heures, dit l’un, le plus âgé, qui paraissait être le maître de l’autre ; si l’on t’a bien renseigné, le courrier ne tardera pas à arriver.

– Il est toujours ici, m’a-t-on dit, à cinq heures, cinq heures vingt, au plus tard.

– Cette satanée pluie qui a tombé une partie de la nuit a singulièrement rafraîchi le temps. Brrr, je commence à sentir qu’il fait un froid du diable.

– Et moi donc, j’ai les pieds à la glace.

– J’ai été bien inspiré en faisant emplette de ces épais cache-nez de laine.

– Sans compter qu’ils complètent parfaitement notre costume de paysan du pays. Rien n’y manque : gros souliers ferrés, culotte dans de hautes guêtres bouclées jusqu’aux genoux, veste ronde de droguet sous la blouse bleue, chemise de toile de ménage, chapeau de feutre gris à larges bords… Hé, hé, vous n’avez même pas oublié le gourdin de cornouiller, qui nous fait ressembler à deux maquignons revenant de la foire.

– Il faut cela.

– Aussi je défie bien le plus malin, le plus rusé des Lorrains de ne pas voir en nous deux bons paysans des Vosges.

– Ah ! il me semble que j’entends un bruit de grelots et le roulement d’une voiture.

– Vous ne vous trompez pas ; c’est le courrier qui arrive au grand trot.

– Pourvu qu’il amène ceux que nous attendons.

– Pourquoi ne les amènerait-il pas ?

– Est-ce que je sais ? La jeune femme enceinte a pu se trouver indisposée ; le courrier pouvait ne pas avoir de place pour eux.

– Bah ! les voyageurs sont rares en ce moment. Si, comme vous en êtes presque certain, ils sont arrivés à Remiremont entre minuit et une heure, ils ont sûrement pris le courrier, puisque c’est l’unique moyen de se rendre à Blaincourt par la voiture de Verzéville, qui vient prendre chaque jour les dépêches à Varnejols.

– Attendons, je saurai dans un instant si le diable est toujours de mes amis.

– Vous n’avez jamais raté une bonne affaire, maître, répliqua l’autre : vous réussissez dans toutes vos entreprises ; ah ! vous êtes l’homme le plus étonnant qu’il y ait au monde ! Tous ceux à qui vous commandez vous obéissent sans murmurer. Ils sont les esclaves de votre puissante volonté, car ils ont confiance en votre génie ; nous vous sommes fidèles, dévoués, nous vous aimons, nous vous admirons ; pour vous, maître, tous, l’un après l’autre, nous nous ferions hacher en morceaux.

L’œil du maître eut un éclair d’orgueil.

– Allez, continua l’autre en riant, le diable et tous ses diablotins sont trop heureux de vous servir pour ne pas être à vos ordres aujourd’hui comme toujours.

– Nous verrons cela. La voilure de Verzéville n’a bien que trois places ?

– Et une quatrième à côté du courrier, sur le siège.

– C’est parfait !

– Le véhicule n’est pas commode du tout ; c’est une espèce de cabriolet fermé devant par des panneaux vitrés, qui se relèvent et s’attachent sous la capote avec des courroies. Dans ce pays, pas de luxe pour les voyageurs ; on ne se préoccupe guère de leur agrément.

– Qu’importe, l’essentiel est qu’on puisse causer.

– De mon côté, je ferai jaser le courrier ; soyez tranquille, il n’entendra rien.

– Ah ! çà, mais il n’arrive pas ce courrier ! Je n’entends plus ni le roulement de la voiture, ni la sonnerie de grelots.

– Parce que, avant d’entrer dans la ville, il y a une montée ; en ce moment, les chevaux marchent au pas.

– C’est juste.

– Tenez, ils ont grimpé la côte ; ils entrent dans la ville.

Maintenant, en effet, on entendait distinctement le bruit des sabots des chevaux frappant le pavé.

– Et voici la voiture de Verzéville.

Deux haridelles, traînant le véhicule annoncé, tournaient à l’angle d’une rue ; elles avancèrent au pas et vinrent s’arrêter devant le bureau de poste.

Le courrier arrivait.

– Hé, Lucot ! cria-t-il à son camarade, en sautant à bas de son siège, j’ai deux voyageurs pour toi.

– Bon ! fit l’autre.

Les deux hommes déguisés en paysans échangèrent un regard expressif.

Le receveur et son commis étaient sortis du bureau pour recevoir les sacs de dépêches que le courrier tirait du coffre de sa voiture.

L’opération fut vite terminée.

– Est-ce ici que nous descendons ? demanda une voix d’homme, qui sortait de l’intérieur de la voiture.

– Oui, monsieur, c’est ici, répondit le courrier, qui, ayant livré ses dépêches, s’empressa d’ouvrir la portière.

Un homme de taille moyenne, brun, au visage bronzé par le soleil, et paraissant avoir quarante ans, mit pied à terre, puis tendit la main à une jeune femme pour l’aider à descendre.

Cette jeune femme, qui ne devait pas avoir plus de vingt ou vingt-deux ans, était dans un état de grossesse avancé. Elle avait la taille, le corps et un peu les manières d’une fillette de quatorze ans, et elle paraissait frêle comme un enfant. Ses mouvements étaient pleins de grâce. Elle était jolie, on aurait pu dire même qu’elle était belle, tant les formes de sa mignonne personne étaient parfaites. Mais c’était une beauté d’un type original, étrange.

À la voir seulement, on reconnaissait qu’elle n’appartenait à aucune des races de l’Europe. Toutefois, il eût été difficile de deviner dans laquelle des quatre autres parties du monde elle était née.

Par suite, sans doute, de la fatigue du voyage et en raison de sa position, sa figure, d’un dessin très pur, était pâle ; mais cette pâleur, en adoucissant les tons chauds de son teint d’ambre, faisait ressortir vigoureusement le carmin de ses lèvres et donnait un éclat singulier à ses grands yeux noirs, doux, caressants, langoureux, d’une expression indéfinissable.

Dès qu’elle fut descendue de voiture, son compagnon l’enveloppa d’un regard plein de tendresse et de sollicitude. Puis tenant toujours la petite main gantée qu’il pressait doucement :

– Ma chère Zélima, comment te trouves-tu ? lui demanda-t-il dans une langue inconnue.

Elle attacha sur lui ses beaux yeux qui brillaient comme des diamants.

– Bien, oui, bien, répondit-elle.

– Ma Zélima est vaillante, je le sais ; mais, malgré ce jour de repos que nous avons pris, ce long voyage t’a horriblement fatiguée, je le vois, et je crains que tes forces ne finissent par trahir ton courage.

– Non, non.

Il secoua la tête.

– Vois-tu, reprit-il, j’aurais dû ne pas t’écouter ; oui, j’aurais bien fait de te laisser à Paris.

– À Paris, toute seule ! répliqua-t-elle vivement. Oh ! je me serais trop ennuyée et à ton retour tu m’aurais trouvée morte !

– Enfant !… fit-il en la caressant du regard.

– Non, non, continua-t-elle, je ne peux pas me séparer de toi, je veux être près de toi toujours, toujours.

– Écoute, Zélima, nous avons encore trois heures de voiture et ensuite nous devrons marcher pendant une demi-heure, une heure peut-être, pour arriver au village de Blaincourt…

– Je suis forte.

– Mais tu es fatiguée ; si tu le veux, nous resterons ici jusqu’à demain matin ; Je ne sais ce que j’éprouve ; je suis inquiet, tourmenté, c’est comme le pressentiment d’un accident ou d’un malheur qui te menace.

– Non, répondit-elle en souriant, allons où tu veux, où tu dois aller : comme toi j’ai hâte d’arriver et déjà je voudrais savoir…

Un long soupir acheva sa phrase.

– Nous saurons, ma chère Zélima, il le faut. N’est-ce pas uniquement pour savoir ce qu’est devenue ta chère protectrice, ta seconde mère, la femme que tu aimes le plus au monde, que nous nous sommes enfin décidés à quitter ton beau pays de fleurs, de parfums et de soleil pour venir en France ?

» Je dois tout ce que je possède, toi d’abord, ma chérie, et ma petite fortune à monsieur le marquis, qui a été lui aussi, mon protecteur, mon ami. Hélas ! il n’est plus ; le bâtiment qui le ramenait en France a fait naufrage ; lui, passager, et trente pauvres marins ont été ensevelis sous les vagues furieuses de l’Océan.

» Mais sa femme, son enfant, où sont-ils ? Pour les retrouver, je ne reculerai devant aucun sacrifice. J’ai déjà cherché, je cherche encore. Je ne me lasserai point, je chercherai jusqu’à ce qu’on m’ait appris ce qu’est devenue ta protectrice, la femme de mon ancien maître et son enfant. Il faudra bien, à la fin, que nous sachions quelque chose. Le plus léger renseignement peut me mettre sur leur trace. C’est dans l’espoir que notre voyage ne sera pas inutile que nous nous rendons à Blaincourt où, j’en ai acquis la certitude, Mme la marquise a habité pendant quelques années ; c’est là peut-être, au château de Blaincourt, qu’elle a mis son enfant au monde.

– Chère et bonne Lucy ! Pauvre amie ! murmura la jeune femme.

Puis à haute voix, avec animation :

– Non, continua-t-elle, elle n’est pas morte… Il me semble que j’entends en moi une voix céleste qui me crie qu’elle existe, mais qu’elle est malheureuse et qu’elle nous attend pour la sauver ! Oh ! la retrouver, la revoir, et sentir comme autrefois ses lèvres sur mon front ! Va, je ne me sens plus fatiguée du tout et je ne crains pas de manquer de force… Manquer de force, moi, quand j’ai constamment cette pensée que ma chère Lucy souffre, qu’elle m’appelle et m’attend ! Non, non. Allons vite à Blaincourt.

– Ainsi tu ne désires pas l’arrêter ici pour te reposer ?

– Non, ce serait encore un retard. Si Lucy est malheureuse, si c’est nous qu’elle attend pour la secourir, nous n’avons pas le droit de perdre une journée, pas même une heure.

À quelques pas de distance, les deux hommes, qui avaient emprunté pour la circonstance le costume de paysan des Vosges, examinaient avec une curiosité avide la jeune femme et son compagnon.

En même temps, ils écoutaient la conversation. Peine inutile. Le plus âgé, celui que l’autre appelait « maître », éprouvait un secret dépit de ne point connaître la langue que parlaient les deux étrangers. Il aurait certainement donné beaucoup pour savoir ce qu’ils disaient.

C’était un homme trapu, dont la tête énorme, aplatie au sommet et atteinte d’une calvitie précoce, semblait collée sur ses larges épaules carrées. Ses grosses lèvres rouges, qui émergeaient sous un long nez busqué, indiquaient la sensualité ; mais sa passion dominante était l’amour de l’argent ; il avait la soif de l’or. Ses yeux petits, ronds, jaunes et clignotants, enfoncés sous les arcades sourcilières, dénonçaient l’homme astucieux. Du reste, toute sa physionomie exprimait la finesse et la ruse. La flamme de son regard était sinistre.

Ce laid personnage, qu’il était difficile de regarder en face sans avoir la chair de poule, s’appelait Blaireau.

L’individu qui l’accompagnait, un bandit à sa solde, se nommait Princet.

Blaireau est depuis longtemps connu de nos lecteurs (voir l’Enfant du Faubourg et Deux mères. Blaireau joue un rôle très important dans ces deux romans).

Il avait alors trente-quatre ou trente-cinq ans. Il habitait à Paris, rue du Roi-de-Sicile, où il était censé diriger un cabinet d’affaires ; mais il travaillait dans l’ombre, ne s’occupant guère que d’affaires malpropres et ténébreuses. Il s’était fait une spécialité de l’exploitation des passions humaines. Et comme, malheureusement, les passions et les vices des hommes sont nombreux, il ne manquait pas de clients. Du reste, il n’était pas difficile : il était entièrement à la disposition de quiconque le payait bien.

Né avec le génie du mal, très ambitieux et plein d’audace, cet homme ne pouvait être autre chose qu’un grand scélérat.

Il voulait avoir des millions !

Capable de tout, ne reculant devant rien pour arriver à sa fortune, Blaireau devait commettre toutes les infamies, tous les crimes qui lui ont valu sa triste célébrité.

II

Le courrier de Verzéville avait reçu et enfermé ses dépêches dans le coffre de son cabriolet fermant à clef.

Le jour était venu. Quelques têtes, lourdes encore des vapeurs du sommeil, apparaissaient aux fenêtres des maisons et les boutiquiers commençaient à ouvrir leurs portes et leurs volets.

Après avoir jeté un dernier coup d’œil sur son attelage, Lucot cria d’une voix enrouée :

– Je suis prêt, nous partons.

Aussitôt les quatre voyageurs s’approchèrent de la voiture.

– Est-ce que madame est avec vous ? demanda Lucot au compagnon de la jeune femme.

– Vous le voyez bien, répondit l l’inconnu, qui parlait purement le français.

– C’est votre épouse ?

– Oui, c’est ma femme.

– Diable, diable, fit Lucot en se grattant l’oreille.

– Eh bien ?

– Voilà : c’est que je n’ai que trois places d’intérieur et une quatrième à côté de moi. Comme ces deux messieurs ont retenu deux places d’intérieur, il n’en reste plus qu’une pour votre épouse.

L’inconnu laissa voir sa vive contrariété.

– Si ça ne vous fait rien de ne pas être à côté de votre épouse, continua Lucot, tout peut s’arranger, vous grimperez sur mon siège. Que voulez-vous ? À la guerre comme à la guerre !

Comme si elle eût compris, la jeune femme se serra contre son mari avec un mouvement d’effroi.

Celui-ci ne paraissait nullement satisfait de la proposition. Il était facile de voir qu’il ne pouvait se décider à laisser sa femme en compagnie de deux hommes qu’il ne connaissait point.

Alors, Princet, qui se tenait un peu à l’écart, s’avança sur un signe que lui fit Blaireau.

– Par exemple, dit-il, ça ne serait pas à faire que monsieur soit obligé de voyager séparé de madame son épouse. Non, pas de ça, je tranche la difficulté.

» Mon bon monsieur, continua-t-il en s’adressant à l’inconnu, je vous cède ma place sous la capote et je m’installe à côté du courrier. Le temps menace de se remettre à la pluie, mais ça ne fait rien, je ne crains pas d’être mouillé, ma peau y est habituée.

L’inconnu se confondit en remerciements.

– Laissez donc, l’interrompit Princet, c’est pas la peine. Quoique paysan, on sait vivre ; faut toujours avoir des égards pour la plus belle moitié du genre humain.

La chose arrangée ainsi que le voulait Blaireau, on prit place dans le cabriolet, le mari entre sa femme et Blaireau. Lucot monta sur son siège dont Princet avait déjà pris la moitié.

Deux coups de fouet cinglèrent les flancs des chevaux poussifs qui, après plusieurs mouvements de tête, lesquels exprimaient toute autre chose que l’allégresse, se décidèrent à partir au petit trot.

Un instant après on sortait de Varnejols, et, par un chemin de traverse où l’eau des averses de la nuit coulait dans les ornières, on gagna la route de Verzéville.

Aiguillonnés de temps à autre par la mèche du fouet, les jambes des chevaux semblèrent se déraidir et ils prirent une allure un peu plus vive.

Son chapeau enfoncé sur ses yeux et le bas de sa figure enfoui dans son cache-nez, Blaireau restait silencieux, et, tout en réfléchissant, observait du coin de l’œil son compagnon de voyage.

– Madame est-elle bien à son aise ? demanda-t-il tout à coup ; ces voitures sont si étroites, si peu commodes… Serrez-vous contre moi, monsieur, ne craignez pas de me gêner, ajouta-t-il en se faisant petit dans son coin.

– Vous êtes bien bon, monsieur ; merci, répondit le jeune homme.

Et il se rapprocha du voyageur complaisant pour laisser à sa compagne une plus large place. La glace était rompue. On allait pouvoir causer.

– À d’autres ! fit Blaireau après un assez long silence ; maintenant voilà le vent qui souffle dans la capote comme s’il y cherchait les ailes d’un moulin à vent… Et la pluie qui s’en mêle !… Quel chien de temps ! Dans nos pays montagneux, en cette saison, il faut s’attendre à cela tous les jours.

Une pluie fine et froide commençait en effet à tomber ; fouettée par le vent, elle crépitait sur le cuir de la capote.

La jeune femme s’enveloppait en se serrant frileusement dans son tartan de laine.

– Oh ! il ne faut pas que votre dame prenne froid, monsieur, continua Blaireau d’une voix empressée et pleine d’intérêt ; si vous le voulez bien, nous fermerons.

– Comment ? demanda l’inconnu qui n’avait probablement pas encore remarqué les panneaux vitrés attachés au-dessus de sa tête.

– La chose n’est pas difficile, vous allez voir.

Et Blaireau se mit en devoir de détacher les panneaux, qu’il fit tomber sur une rainure faite dans la barre de bois du tablier.

Un sourire gracieux de la jeune femme le remercia.

– Vous êtes mille fois trop bon, monsieur, dit le mari.

Il ajouta :

– Voilà un système de fermeture fort ingénieux, que je ne connaissais point.

– Oh ! tout à fait primitif, dit Blaireau. Maintenant me voilà tranquille et vous aussi, n’est-ce pas ? Votre dame ne sentira plus ni le vent, ni la pluie. Vilain temps pour voyager, monsieur ; mais voilà, il faut travailler, les affaires…

Après une pause :

– Est-ce que vous êtes de nos pays ?

– Non, monsieur, et je ne connais pas du tout la Lorraine, où je viens pour la première fois.

– Monsieur arrive de loin ?

– Oui, de loin, de très loin.

– Mais vous êtes Français, pas vrai ? Je reconnais cela à votre parler.

– Oui, je suis né en France, pas bien loin de Paris ; mais j’étais jeune encore quand j’ai quitté les bords de la Seine pour aller au delà des mers.

– Ah ! comme cela doit vous sembler bon de revoir la patrie ?

– Oui, c’est une joie réelle ; seulement elle est mélangée de tristesse et d’amertume.

– Je comprends, je comprends… la mort a fait des siennes : vous ne retrouvez pas en France tous ceux que vous y avez laissés. Que voulez-vous, c’est comme ça en ce monde, chacun a ses peines. Allez-vous plus loin que Verzéville ?

– Un peu plus loin, à Blaincourt.

– Tiens, tiens, à Blaincourt ; c’est mon pays.

– Ah ! vous êtes de Blaincourt ?

– J’y suis né. C’est un assez joli petit village, bâti à l’entrée d’une gorge de la montagne ; mais triste, triste… Pas de mouvement, pas de vie, un pays mort, quoi !

– Il y a un château ?

– Un vieux château ou plutôt ce qu’il en reste. Blaincourt est si éloigné que le propriétaire du vieux manoir n’y vient jamais ; il le laisse tomber en ruines.

– Alors, il n’est pas habité ?

– Si, par le gardien, un vieux bonhomme. En voilà un qui sait des choses… Mais c’est une espèce de sauvage, une brute… Impossible de lui arracher une parole.

L’inconnu avait tressailli.

– On peut le voir ? demanda-t-il.

– Heu, heu, pas facilement. C’est un sauvage, je vous l’ai dit ; on dirait que les autres hommes lui font peur. Il y a quelques années, il s’est passé quelque chose de terrible au château. Quoi ? On a fait beaucoup de suppositions ; dans nos villages, comme partout, d’ailleurs, on est curieux, on jase, on clabaude ; mais on n’a rien su de positif. C’est resté dans l’ombre, un mystère ! Le vieux sait tout, lui ; mais il est muet comme une carpe. Entre nous, je crois qu’il a d’excellentes raisons pour garder le silence. Très méfiant, il vit seul, comme un ours, et il ne parle à personne, probablement parce qu’il n’aime pas à être questionné. Pourtant ce sauvage est reconnaissant, il se souvient d’un service que je lui ai rendu autrefois ; grâce à cela, il cause volontiers un instant avec moi et je suis sûr qu’il ferait pour moi ce qu’il refuserait net à un autre.

» Mais tout cela ne vous intéresse guère, monsieur. C’est pour dire quelque chose, cela fait trouver le temps moins long. Chez qui allez-vous, à Blaincourt ? Un proche parent, sans doute ?

– Non, répondit l’inconnu comme sortant d’un rêve, je ne connais personne à Blaincourt.

– Bien, bien, une affaire !

– Oui, une affaire.

Après être resté un moment silencieux, l’inconnu reprit :

– Mon Dieu, je n’ai aucune raison de vous le cacher, je vais à Blaincourt avec l’espoir d’y trouver certains renseignements.

– En ce cas, monsieur, si je puis vous être utile…

– Peut-être.

– Disposez de moi. Je serais heureux de pouvoir vous donner les renseignements que vous désirez.

L’inconnu n’avait aucune raison de douter des bonnes intentions de ce brave paysan si plein de complaisance, si rond dans ses manières. N’était-ce pas un heureux hasard qui le lui avait fait rencontrer ? Pourquoi, d’ailleurs, aurait-il soupçonné un ennemi ? Plus on est dirigé par la pensée du bien, moins on est disposé à admettre l’idée du mal chez les autres.

– Monsieur, dit-il, tout à l’heure, sans vous en douter, en me parlant du vieux gardien du château de Blaincourt, vous m’avez vivement intéressé.

– Ah ! fit Blaireau, jouant admirablement l’étonnement.

– Je vous ai écouté avec une grande attention, et ces paroles : « Il s’est passé quelque chose de terrible au château » m’ont causé une émotion violente.

– S’il en est ainsi, je regrette… je suis désolé…

– Non, car je vous remercie de m’avoir dit cela. Ce sont vos paroles qui m’encouragent à accepter l’offre que vous venez de me faire. Peut-être, en effet, allez-vous pouvoir me renseigner.

– Si ça m’est possible, je ne demande pas mieux.

– Il y a cinq ou six ans, une jeune femme demeurait au château de Blaincourt.

– Parfaitement ! Une toute jeune femme, vingt ou vingt-deux ans à peine, étrangère, anglaise ou américaine ou d’une autre nation, je ne sais pas… Belle comme une déesse, par exemple ; la peau d’une blancheur de lait, de grands yeux noirs et des cheveux d’ébène.

– C’est bien cela. Vous l’avez vue ?

– Oui, une fois, par hasard : un jour que j’avais été appelé au château, je ne me rappelle plus pourquoi, je l’ai rencontrée dans une allée du jardin.

– Vous lui avez parlé ?

– Je n’ai pas osé prendre cette permission ; je l’ai seulement saluée. Elle s’est vite jetée dans une autre allée et s’est éloignée rapidement.

– Eh bien, monsieur, vous l’avez déjà compris, sans doute, c’est au sujet de cette jeune femme que je vais à Blaincourt. Elle n’est plus au château ?

– Elle n’y est plus.

– Sait-on où elle est allée, enfin ce qu’elle est devenue ?

– Là-dessus, monsieur, je ne peux pas vous renseigner, et personne, à Blaincourt, n’est mieux instruit que moi.

L’inconnu baissa tristement la tête.

Après être resté un moment silencieux, il reprit :

– Le vieux gardien du château sait peut-être, lui.

– Oui, peut-être. Comme je vous l’ai dit, le père Grappier – c’est ainsi qu’on l’appelle, – sait bien des choses.

– Il y a longtemps qu’il est au château ?

– Des années.

– Y était-il avant l’arrivée de la jeune femme ?

– Oui.

– Alors, il doit savoir…

– Je pense comme vous, monsieur, le père Grappier doit savoir.

– Quand vous avez parlé tout à l’heure d’un événement terrible, qui s’est passé au château, vous faisiez allusion à quelque chose concernant la jeune femme ?

– C’est vrai.

– Je vous en prie, monsieur, dites-moi…

– Oh ! des racontages.

– N’importe, je tiens à savoir…

– On a fait des suppositions, on a bâti des histoires plus ou moins absurdes, en fin de compte on n’a rien su du tout de vrai. Pour vous être agréable je vous raconterais volontiers ce qu’on dit ou plutôt ce qu’on disait à l’époque dans le pays, car depuis longtemps déjà tout cela est oublié ; seulement…

– Eh bien ?

Blaireau se pencha vers l’inconnu, et lui dit tout bas à l’oreille.

– Seulement, devant madame, je ne peux pas…

– Oh ! vous pouvez parler sans crainte, ma femme ne connaît pas la langue française.

– Oh ! alors, c’est différent ; voyez-vous, j’avais peur de l’effrayer.

– C’est donc, en effet, bien terrible ? fit le jeune homme devenant très pâle.

– Ce qu’on racontait, monsieur ; car je ne vous garantis point que ce que je vais vous dire soit la vérité.

– C’est convenu. Je vous écoute.

– La jeune femme en question appartenait ou appartient, si, comme il y a lieu de le supposer, elle existe encore, à une famille étrangère des plus honorables et immensément riche. Des gens disent que son père est un banquier ou un grand armateur ; d’autres, prétendent être mieux renseignés, affirment que c’est un prince ou un duc.

» Or, il paraît que la demoiselle, oubliant le respect qu’elle devait à sa famille, à sa haute situation, devint éperdument éprise d’un domestique de son père, une sorte de palefrenier, un homme de rien, quoi.

L’inconnu eut un léger haussement d’épaules et un sourire singulier courut sur ses lèvres…

Blaireau continua :

– Grande colère, grand désespoir, désolation des parents quand ils découvrirent le pot aux roses ; car, enfin, la honte de leur malheureuse fille rejaillissait sur eux. Que faire ? Autant que possible sauver l’honneur, cacher la honte, à tout prix éviter le scandale. L’éloignement de la demoiselle fut décidé. On l’amena en France. Mais on ne tarda pas à faire une nouvelle découverte : c’était le bouquet. La demoiselle se trouvait dans une position intéressante.

L’inconnu ne put s’empêcher de tressaillir.

– Complications nouvelles, poursuivit Blaireau ; il fallait absolument l’isoler du monde, la cacher à tous les yeux, la séquestrer en quelque sorte. Dans ce but, on chercha un endroit. En France, aussi bien que partout ailleurs, avec de l’argent on a et l’on trouve tout ce qu’on veut. Le vieux manoir de Blaincourt fut loué et on y amena la demoiselle avec une autre femme, une domestique pour la servir.

» La voilà bel et bien emprisonnée, car il lui était seulement permis de se promener dans les jardins. Excepté moi, monsieur, je crois bien qu’aucun autre habitant de Blaincourt ne peut se flatter de l’avoir vue.

» Vrai, la pauvrette ne devait guère s’amuser ; on peut même supposer qu’elle s’ennuyait à mourir. Mais voici le plus triste de la chose : était-ce l’ennui, l’horreur de son isolement, le regret de ce qu’elle avait fait, le remords, la douleur de sa honte ou n’importe quelle autre chose ? Je ne sais. Toujours est-il – et ça doit être vrai – que sa tête déménagea, elle devint folle.

– Oh ! exclama l’inconnu.

– Oui, monsieur, folle !

– Et l’on n’a rien fait pour la guérir ?

– Je ne peux pas vous dire si l’on a fait ceci ou cela ; quand c’est une maladie incurable…

– Mais on guérit la folie.

– C’est possible.

– Veuillez continuer, monsieur : si étrange que soit votre récit, il m’intéresse énormément.

– Donc, la pauvre demoiselle perdit la raison. Enfin le moment fatal arriva ; elle mit au monde un enfant.

– Un petit garçon ou une petite fille ?

– Ça, monsieur, on n’en sait rien.

– Comment, sa naissance n’a-t-elle pas été déclarée ? Après avoir séquestré la pauvre mère, aurait-on fait disparaître son enfant !

– Attendez, vous allez voir : Quelques instants après la naissance de l’enfant, la mère, qu’on avait malheureusement laissée seule un moment, fut prise tout à coup d’un accès de folie furieuse ; elle s’élança hors du lit, saisit son enfant par ses petites jambes nues, l’enleva de son berceau et, s’en servant comme d’un marteau ou d’une massue pour frapper sur une table, elle lui broya la tête.

Le jeune homme laissa échapper un cri d’horreur.

– Mais c’est impossible, une pareille chose ne peut pas arriver ! s’écria-t-il.

– Aussi ai-je eu soin de vous prévenir que je n’affirmais rien ; je vous raconte ce que j’ai entendu dire, voilà tout. Quoi qu’il en soit, on est convaincu dans le pays que quelque chose d’effroyable s’est passé au château. On n’endort pas la curiosité des gens ; voyez-vous, si bien que soient cachées les choses qu’on veut tenir secrètes, il y a toujours des rumeurs qu’on saisit comme au vol dans un souffle de vent qui passe. Mais, je vous le répète, la vérité est restée ensevelie dans l’ombre du mystère.

– Enfin, certains bruits ont couru : la justice a dû faire une enquête ?

– La justice ? elle n’a rien fait du tout ; elle ne s’est même pas dérangée.

– Il me semble pourtant…

– Peut-être a-t-elle cru devoir fermer ses yeux et boucher ses oreilles. Les gens riches sont puissants, monsieur.

– Oui. Mais les lois françaises sont égales pour tous.

– C’est probablement ce qu’ont voulu ceux qui les ont faites ; il reste à examiner si dans leur application l’égalité existe. À tous les degrés de l’échelle, il y a la faveur, monsieur, la faveur… une plaie administrative et gouvernementale. Tout pour ceux-ci, rien pour ceux-là. Bref, on a étouffé l’affaire…

– Mais l’enfant, monsieur, l’enfant ?

– On a prétendu que la jeune femme n’était pas enceinte et que, par conséquent, il n’y avait pas eu accouchement.

– Ainsi, on a fait disparaître l’enfant !

– Pardon, monsieur, mais si, réellement, la demoiselle n’était pas enceinte…

– Je suis sûr du contraire.

– Oh ! alors, si vous êtes sûr…

– Il y a du vrai et du faux dans ce que vous avez bien voulu me raconter, monsieur, je laisse de côté les suppositions, les on dit, mais je ne doute plus : oui, je suis convaincu qu’on a séquestré la mère afin de pouvoir faire disparaître son enfant.

– Ma foi, je ne dis pas non, fit Blaireau.

Et un éclair rapide sillonna son regard.

III

Il y eut un moment de silence.

– Voulez-vous que je vous dise, monsieur ? reprit Blaireau.

– Dites.

– Eh bien, je crois que vous connaissez beaucoup mieux que moi l’histoire, de la demoiselle.

– D’abord, monsieur, la jeune femme que vous avez vue au château de Blaincourt n’était pas une demoiselle, c’était une veuve.

– Ah !

– Mariée depuis dix-huit mois, elle venait de perdre son mari, mort en mer.

– Ainsi, tout ce qu’on a raconté ?

– Pure invention, monsieur.

– La folie aussi ?

– Cela, malheureusement, peut être vrai.

– Mais pourquoi aurait-on séquestré cette jeune veuve ?

– Je vous l’ai dit : pour faire disparaître l’enfant.

– Je vous avoue franchement que je ne comprends pas. Pourquoi faire disparaître l’enfant ? Dans quel but ?

– Dans quel but ? Pour s’emparer de sa fortune, plusieurs millions.

– Diable, diable ! fit Blaireau.

– On n’a reculé devant rien ; avant la naissance de l’orphelin l’œuvre de spoliation était accomplie. Mais je suis en France ; je m’adresserai aux tribunaux, je dénoncerai les infamies, les crimes, les victimes seront vengées !

Blaireau eut un mauvais sourire, pendant qu’un pli sombre se creusait sur son front.

– On a prétendu – première infamie – continua l’inconnu, que la jeune femme n’était pas mariée, qu’elle n’était que la maîtresse de son mari… Ah ! il me sera facile de prouver qu’on a menti !

– Il suffit d’un acte de mariage.

– Je l’ai, cet acte, ainsi que plusieurs autres papiers non moins importants.

– Permettez-moi de vous dire, monsieur, qu’il est peut-être imprudent de voyager avec des documents aussi précieux.

L’inconnu ébaucha un sourire.

– Rassurez-vous, monsieur, dît-il, je n’ai pas sur moi ces précieux papiers. Pour ne pas m’exposer à les perdre et dans la crainte qu’ils ne me soient dérobés, je les ai prudemment laissés à Paris.

– C’est bon à savoir, pensa Blaireau.

Il reprit à haute voix :

– Comment se fait-il que vous ne vous soyez pas déjà adressé à la justice ?

– Certaines considérations m’ont jusqu’à présent empêché d’agir. À côté du coupable il y a des innocents… Et puis, avant tout, je voudrais retrouver la jeune femme et savoir si son enfant existe.

– Oui, je comprends cela.

Après un court silence, l’inconnu reprit :

– Il faut absolument que je vois le vieux gardien du château.

– C’est mon avis, monsieur.

– Et que j’obtienne de lui…

– Tous les renseignements que lui seul à Blaincourt peut vous donner, acheva Blaireau.

– Tout sauvage qu’il est, j’espère qu’il m’écoutera.

– Oh ! pour vous écouter, il vous écoutera ; mais vous répondra-t-il ?

– Ainsi vous croyez…

– Je vous l’ai dit, lui délier la langue est une grosse grosse affaire.

– Même en le menaçant ?

– Oh ! alors, si vous employez ce moyen, il sera tout à fait muet. Qu’est-ce que ça peut lui faire, vos menaces ?

» Domestique, il a servi, il sert ses maîtres ; si ceux-ci sont des criminels, cela ne le regarde pas, il s’en lave les mains. Menacer, mauvaise chose, monsieur. Souvenez-vous de ce proverbe : « C’est avec du miel et non avec du vinaigre qu’on prend les mouches. »

– Vous qui le connaissez, monsieur, que me conseillez-vous ?

Après avoir eu l’air de réfléchir un instant, Blaireau répondit :

– Vous êtes en présence d’une difficulté réelle et ce serait fâcheux que vous ayez fait un voyage inutile. Mais puisque, avec le désir de vous être agréable, je me suis mis à votre disposition, je veux vous aider autant que je pourrai.

– Oh ! monsieur…

– Inutile de me remercier : n’est-ce pas un devoir de se rendre service les uns aux autres ? Le père Grappier est un serviteur fidèle et il possède une grande qualité : la discrétion ; mais il n’est pas sans défaut ; sans être positivement un ivrogne, il aime à boire ; comme tous les autres hommes, il a son côté faible. Il n’a pas toujours dans son bahut l’eau-de-vie, le kirsch et les autres liqueurs fortes qu’il adore, parce que l’argent lui manque souvent pour en acheter. Eh bien, je crois que le seul moyen de le faire parler est de lui offrir quelques pièces d’or.

– Vous avez raison, monsieur, je lui mettrai deux ou trois cents francs dans la main.

– C’est bien ; mais il faut prendre garde de l’effaroucher ; voyez-vous, je connais le bonhomme, il est capable d’accepter votre argent et de vous répondre ensuite : « je ne sais rien, je ne sais pas de quoi vous me parlez. » Il est bon qu’il soit prévenu d’abord. Donc, voici ce que je peux faire pour vous : le voir et le préparer à vous recevoir. Cela vous convient-il ?

– Mais je suis enchanté, monsieur !

– Eh bien, c’est dit ; ce soir même je ferai une visite au père Grappier. Je le sonderai, je verrai dans quelles dispositions il se trouve, et si, comme il faut l’espérer, il ne se montre pas trop récalcitrant, je vous avertirai aussitôt. Où vous trouverai-je ?

– Je ne sais pas encore.

– Vous avez probablement l’intention de demander une chambre à l’auberge ?

– Je ne puis aller que dans une auberge.

– C’est juste, puisque vous ne connaissez personne à Blaincourt. Alors, comme il n’y a qu’une seule auberge dans le village, sur la petite place, en face de la fontaine, je vous trouverai facilement. À propos, vous ne m’avez pas dit votre nom.

Le jeune homme tira un portefeuille de sa poche et l’ouvrit.

Blaireau, qui regardait avidement, vit des billets de banque et pas d’autres papiers.

– Parfait, pensa-t-il.

– Tiens, tiens, fit le jeune homme, je n’ai pas une seule carte de visite, je les ai oubliées. Je me nomme Charles Chevry, monsieur.

– Et moi, Jules Cornefer, monsieur Charles Chevry. Ah ! nous approchons de Verzéville, et heureusement, pour le reste du chemin que nous avons à faire à pied, la pluie ne tombe plus.

– Combien mettrons-nous de temps pour aller de Verzéville à Blaincourt ?

– Trois petits quarts d’heure à peine, en prenant à travers la sapinière un chemin que je connais.

– Ce chemin ne sera peut-être pas facile, pour ma femme.

– Rassurez-vous, on n’a qu’une pente douce à monter, et comme on marche sur un terrain solide, nous aurons les pieds comme sur du macadam, malgré les averses de la nuit et de la matinée.

Dix minutes après on arrivait à Verzéville. Il était près de dix heures. Les voyageurs mirent pied à terre et payèrent le prix de leur place. Cela fait, Charles Chevry prit sa valise, offrit son autre bras à sa femme, et tous deux suivirent Blaireau, qui allait leur servir de guide.

Princet avait disparu. Il se dirigeait vers Blaincourt par un autre chemin.

Comme l’avait annoncé Blaireau, le chemin à travers la sapinière, lavé par les averses, était en bon état et assez facile. On arriva en vue de Blaincourt sans que la jeune femme se sentît trop fatiguée.

Un peu plus loin, à cinquante pas des premières maisons, Blaireau s’arrêta.

– Monsieur Chevry, dit-il, c’est ici que je vous quitte. Vous n’avez qu’à suivre la rue qui s’ouvre devant vous ; vous arriverez sur la petite place et tout de suite vous verrez le bouchon de l’auberge, un sapin jaune qui se balance au vent. Je n’oublierai pas ma promesse, tantôt je verrai notre homme, et ce soir sûrement vous aurez de mes nouvelles.

Les deux hommes se serrèrent la main, puis, ayant salué la jeune femme, Blaireau s’éloigna. Mais, après avoir fait quelques pas, il se retourna et revint précipitamment vers les deux voyageurs.

– J’ai oublié de vous donner un conseil, que je crois bon, monsieur Chevry, dit-il ; les aubergistes sont généralement curieux ; vous ferez bien, à mon avis, de ne point parler de l’affaire qui vous amène à Blaincourt.

– Oui, votre conseil est bon, je le suivrai.

– Au revoir, à bientôt !

Cette fois, Blaireau s’éloigna rapidement et disparut derrière une haie. Quelques minutes plus tard, on aurait pu le voir se glisser le long du mur du parc du château, puis s’arrêter, tirer une clef de sa poche, ouvrir une porte et pénétrer furtivement dans le parc.

Charles Chevry et sa femme arrivèrent à l’auberge. Immédiatement ils demandèrent une chambre, Zélima ayant, avant tout, besoin de se reposer. Grand empressement de l’aubergiste et de sa femme, qui seraient volontiers restés en extase devant la belle voyageuse ; ils la dévoraient des yeux, stupéfiés, hébétés d’admiration.

Cependant la femme prit la valise et conduisit les voyageurs dans sa propre chambre. Il y en avait bien deux autres ; mais l’une, la plus jolie, était déjà occupée par un monsieur d’un certain âge, décoré, un ancien militaire, sans doute, qui devait passer la journée et la nuit à Blaincourt : quant à l’autre, elle n’était pas convenable ; on ne pouvait vraiment l’offrir à monsieur et à madame ; elle en ferait la sienne pendant tout le temps que les voyageurs resteraient à Blaincourt.

– Trois voyageurs ! répétait constamment la bonne femme.

Elle n’en revenait pas ; toutes ses chambres occupées !

Depuis plus de quinze ans qu’elle était aubergiste, c’était la première fois qu’elle voyait une chose pareille… Trois voyageurs ! c’était invraisemblable, fantastique, elle avait de la peine à le croire.

Le mari partageait l’ébahissement de sa femme. Pour tous deux cette aubaine, qui semblait leur tomber du ciel, comme un jour la manne céleste dans le désert, était un événement miraculeux, un tel prodige que, dans leur jubilation folle, et contrairement à l’habitude, à ce qui appartient à la nature de l’aubergiste, ils ne songèrent pas à adresser la plus insignifiante question à Charles Chevry. Ils ne lui demandèrent même pas comment il s’appelait et d’où il venait.

Il est vrai que, de son côté, se souvenant du conseil de son compagnon de voyage, le jeune homme se montrait peu communicatif.

Cependant, quand la femme remonta dans la chambre vers midi, portant le dîner des voyageurs, M. Chevry lui demanda si elle connaissait un homme du pays appelé Cornefer.

Certes, il ne soupçonnait point l’individu, qui lui avait obligeamment promis son concours, d’être capable de le tromper ; mais il éprouvait comme le besoin de savoir à quel homme il avait affaire.

– Ils sont deux Cornefer à Blaincourt, monsieur, répondit l’aubergiste, le père et le fils. Est-ce du père que vous me parlez ?

– Quel âge a-t-il, le père ?

– Une soixantaine d’années.

– Alors c’est le fils que j’ai rencontré ce matin.

– M. Jules Cornefer.

– Oui. Quel homme est-ce ?

– Un garçon fort aimable, tout à fait bon enfant.

– Obligeant ?

– Très obligeant, monsieur, et toujours prêt à rendre service.

– Quel métier fait-il ?

– Il achète des grains chez les cultivateurs de Blaincourt et des environs pour les vendre ensuite sur le marché de Remiremont ; il va même jusqu’à Épinal.

– C’est bien cela, pensa Charles Chevry.

Et tout haut :

– Je vous remercie, madame, dit-il, en accompagnant ses paroles d’un sourire gracieux.

Il était satisfait. D’après ce que l’aubergiste venait de lui dire, il pouvait avoir une entière confiance en M. Jules Cornefer.

– Tu es content, lui dit sa femme, qui semblait lire ses pensées dans son regard.

– Oui, répondit-il, je suis content, car j’ai bon espoir. Nous ne serons pas venus ici pour rien, nous apprendrons quelque chose. À la fin nous finirons par mettre un peu de lumière dans les ténèbres.

Ils se mirent à table et mangèrent de bon appétit.

Vers deux heures, Zélima avoua à son mari qu’elle était très fatiguée ; elle sentait dans tous ses membres une grande lassitude ; elle tombait de sommeil. Charles l’obligea à se mettre au lit. À peine couchée, ses yeux se fermèrent.

Pendant un instant, assis dans un fauteuil, près du lit, le jeune homme la regarda dormir, puis sa tête se renversa en arrière et, à son tour, il s’endormit profondément.

La nuit était venue, une nuit qui s’annonçait comme devant être une nuit noire ; pas de lune, pas une étoile ; sous le ciel des nuages épais, sombres, qui roulaient les uns sur les autres, chassés par le vent qui soufflait avec violence. Soudain on frappa à la porte de la chambre.

Charles Chevry se réveilla en sursaut et se frotta les yeux.

On frappa de nouveau : toc, toc.

Le jeune homme se dressa sur ses jambes et alla ouvrir.

– C’est moi, monsieur, dit Marie-Rose, la femme de l’aubergiste.

– Parlez à voix basse, ma femme dort.

Mais Zélima venait aussi de se réveiller.

– Charles, qu’est-ce donc ? demanda-t-elle.

– Je ne sais pas encore.

– Monsieur, c’est un papier qu’on vient d’apporter pour vous de la part de M. Jules Cornefer.

– Bien, bien, merci, dit Charles Chevry, prenant le papier des mains de Marie-Rose.

Il s’approcha de Zélima, qui s’était soulevée sur le lit, et prononça quelques paroles dans la langue que connaissait la jeune femme. Pendant ce temps, Marie-Rose alluma une bougie.

– Est-ce que la personne qui a apporté ce billet attend en bas ? demanda Charles Chevry.

– Non, monsieur ; le jeune homme s’en est allé aussitôt, il paraissait très pressé. Faudra-t-il bientôt vous servir votre souper ?

– Quand nous voudrons manger je vous appellerai.

L’aubergiste se retira.

Charles Chevry, très ému, s’approcha de la bougie.

– Tiens, fit-il, il n’y a pas de suscription sur l’enveloppe : M. Jules Cornefer ne s’est pas rappelé mon nom. Il ouvrit la lettre et lut :

» J’ai eu raison de notre homme ; la somme que je lui ai offerte de votre part a produit l’effet que j’attendais. Bref, c’était difficile, mais l’affaire est faite. Rendez-vous est pris pour cette nuit entre onze heures et minuit. Je vous expliquerai pourquoi l’entrevue ne peut pas être remise à demain.

» Après onze heures, sortez sans bruit de l’auberge, cela vous sera facile, la porte n’étant fermée que par un verrou. Je vous attendrai sur la place, près de la fontaine.

» N’oubliez pas le conseil que je vous ai donné. Silence et mystère ! À ce soir !

Au bas de ces lignes d’une écriture grosse, tremblée, qu’avec un peu d’attention on aurait facilement reconnue contrefaite, et dont nous avons cru devoir corriger les fautes d’orthographe, s’étalait, au milieu d’un superbe parafe, le nom de Jules Cornefer.

Les yeux fixés sur la lettre, Charles Chevry resta un instant pensif.

– Singulière heure pour un rendez-vous ! murmura-t-il.

Puis après un nouveau silence :

– Enfin, il y a une raison qu’il me fera connaître.

– Eh bien ? fit Zélima qui, depuis un moment, l’interrogeait du regard.

Il revint près d’elle et lui fit la traduction de la lettre.

– Au milieu de la nuit ! s’écria-t-elle, pourquoi, pourquoi ?

– Je l’ignore. Mais il y a une cause.

– Charles, je n’aime pas cela.

– J’aurais certainement préféré une heure autre que celle-là.

– Alors tu iras ?

– Il le faut.

Zélima resta silencieuse, les yeux baissés.

– Il s’agit de Mme la marquise et de son enfant, reprit Charles Chevry ; rien ne doit me coûter dans l’accomplissement du devoir que je me suis imposé ; et puis, ma chère Zélima, tu me l’as dit toi-même, nous n’avons pas le droit de perdre une journée, pas même une heure.

– C’est vrai, Charles, j’ai dit cela.

– Eh bien, voilà pourquoi, si étrange que me paraisse l’heure choisie, j’irai cette nuit trouver l’homme du château en qui j’ai mis tout mon espoir.

– C’est bien, mon Charles, je ne dis plus rien.

– Maintenant, si tu le veux, nous souperons.

– Je n’ai pas faim ; mais je mangerai un peu pour te tenir compagnie.

– Inutile de te lever, je vais approcher la table près du lit.

– Comme tu voudras.

Marie-Rose appelée monta le souper des voyageurs.

IV

Onze heures sonnèrent à l’horloge de la paroisse. Au loin on entendait le hurlement d’un chien de garde. Depuis plus d’une heure l’aubergiste et sa femme dormaient. Dans la chambre voisine, le troisième voyageur, l’homme décoré, dont la dame Marie-Rose avait parlé à Charles Chevry, dormait aussi ; les deux chambres n’étant séparées que par une mince cloison, on l’entendait ronfler.

Zélima, assise sur le lit, avait ses jolis bras demi nus, estompés d’un fin duvet, autour du cou de son mari prêt à partir.

– Charles, tu ne seras pas longtemps, tu me le promets ?

– Je reviendrai près de toi le plus vite possible.

– Je ne dormirai pas.

– Il faut dormir, au contraire ; comme cela tu ne t’apercevras point de la longueur de mon absence.

– Non, j’ai là, dans ma tête, trop de choses ; je ne dormirai pas, Charles ; mon Charles, prends garde qu’il ne t’arrive rien.

– Enfant, que veux-tu qu’il m’arrive ?

– Je ne sais pas, mais je suis inquiète.

– Calme-toi, ma chérie, chasse ton inquiétude, sois gaie ; à mon retour, je t’apporterai une bonne nouvelle.

– Charles, pourquoi donc ce vilain chien hurle-t-il ainsi ?

– Je l’ignore. On l’a probablement mis à l’attache et il n’est pas content.

– Ses cris sont lugubres.

– Allons, ne fais pas attention à cela. Onze heures sont sonnées, je te quitte.

– Tu m’as promis de revenir bientôt.

– Oui.

– Tu sais que je ne dormirai pas.

– Si, si, il faut dormir.

– Non ; je veux, quand tu reviendras, entendre ton pas dans la rue.

– Enfant, enfant !

– Charles, embrasse-moi encore.

Il y eut un nouvel échange de baisers. Puis, échappant à l’étreinte de sa femme, le jeune homme prit une deuxième bougie allumée, ouvrit et referma doucement la porte et descendit sans bruit au rez-de-chaussée.

Blaireau avait été parfaitement renseigné, car, ainsi qu’il l’avait indiqué, la porte de l’auberge, ouvrant sur la petite place, n’était fermée que par un verrou s’enfonçant dans la pierre.

Charles Chevry tira le verrou, qui grinça dans ses anneaux de fer, puis posa son bougeoir sur une table, souffla la bougie et sortit. Il marcha vers la fontaine. Aussitôt un homme se dressa dans l’ombre et vint à lui. C’était Blaireau.

– C’est l’heure, dit-il à voix basse ; venez.

Les rues étaient désertes ; pas une lumière aux fenêtres des maisons. Blaincourt dormait.

Le miaulement d’un chat sur un toit, là-bas le hurlement du chien, les sifflements de la tempête et le tic-tac du moulin accompagné du bruit de l’eau dans les roues hydrauliques, semblable à un grondement de tonnerre, troublaient seuls le silence de la nuit.

Les deux promeneurs nocturnes arrivèrent au bord du Frou.

– Nous pourrions traverser la rivière sur ce pont de pierre, dit Blaireau, ne prenant plus la précaution de parler tout bas, mais nous ferions à peine cinquante pas de l’autre côté, car nous serions arrêtés par les eaux. Les pluies de la nuit dernière ont amené une crue, la rivière a débordé au dessous du moulin et toute cette partie du val est inondée.

– Il y a un autre chemin ?

– Certainement.

– Où ?

– Plus haut que le moulin. Par ici, monsieur, nous allons suivre le bord de l’eau. Du reste, ce n’est guère plus long en passant par le moulin.

– La nuit est bien noire.

– C’est vrai ; un peu de lune ne serait pas à dédaigner. Mais, maintenant, vos yeux doivent être habitués à l’obscurité.

– Oui, je commence à y voir un peu mieux que tout à l’heure. Je vous remercie mille fois, monsieur, de la peine que vous avez prise, du mal que vous vous donnez pour moi, qui vous suis inconnu ; je me demande comment je pourrai reconnaître…

– Allons donc ! ne parlons point de ça.

– C’est un grand dérangement que je vous cause, surtout à pareille heure.

– Ne fallait-il pas achever ce que j’ai commencé ?

– Oh ! je me souviendrai de votre extrême obligeance. Vous plaît-il de me dire pourquoi le gardien du château a choisi cette heure de la nuit pour une visite ?

– C’est bien simple. Parce qu’il part demain matin, à la première heure. Il va voir, en Suisse, un de ses frères, qui est, paraît-il, gravement malade. Il restera peut-être absent une quinzaine de jours. Il serait parti depuis trois ou quatre jours s’il avait eu l’argent nécessaire pour son voyage. Inutile de vous dire que la petite somme que vous devez lui donner a été pour beaucoup dans le bon accueil qu’il m’a fait ; aussi est-il tout prêt à répondre à vos questions.

Un instant après les deux hommes passaient devant le moulin : ils firent encore une vingtaine de pas et s’arrêtèrent.

Blaireau promena son regard autour de lui comme s’il eût voulu percer l’obscurité ; puis, faisant cette réflexion qu’à cette heure de la nuit il n’avait à redouter aucun espionnage, un sourire singulier fit grimacer ses grosses lèvres.

– Monsieur Charles Chevry, dit-il, c’est ici, sur cette passerelle, que vous allez traverser la rivière.

– Est-ce que vous ne venez pas avec moi ? demanda vivement le jeune homme.

– Non.

– Pourquoi ?

– Ça déplairait au bonhomme.

– Pourtant…

– Il m’a fait comprendre que je ne devais pas vous accompagner.

– Mais je ne connais pas le chemin qui mène au château.

– Le vieux vous conduira ; il doit venir vous attendre tout près d’ici, à l’une des portes du parc, avec une lanterne, et il vous ramènera.

– Ah !

– Attendons un instant.

Presque aussitôt, une lumière apparut à une distance de quarante ou cinquante mètres.

– Enfin, voilà votre homme, dit Blaireau ; c’est le moment de nous quitter.

Charles Chevry eut un moment d’hésitation.

– Si vous désirez que je vous attende, ajouta Blaireau, j’entrerai au moulin et vous me retrouverez là.

– Non, non, merci, monsieur, je ne veux pas trop abuser de votre complaisance. À bientôt !

– À bientôt ! répondit Blaireau.

Résolument, n’hésitant plus, Charles Chevry s’élança sur la passerelle.

Cette passerelle, sorte de pont rustique, n’ayant qu’un seul garde-fou, était faite avec des planches clouées sur deux poutres de sapin, lesquelles s’appuyaient, aux deux extrémités, sur des pilastres de maçonnerie.

– Oh ! fit tout à coup Chevry, arrivant à peu près au milieu de la passerelle, et jetant son buste en arrière.

Il venait de voir une masse noire étendue sur la passerelle et lui barrant le chemin.

Avant qu’il ait eu le temps de reconnaître si cette chose qui se mouvait, se dressait était un homme ou un animal quelconque, il reçut en pleine figure et dans les yeux une poignée de sable fin.

Complètement aveuglé, il poussa un cri de douleur et d’épouvante, et lâcha le garde-fou pour porter ses deux mains à ses yeux. Aussitôt, deux poignets solides le saisirent par une jambe. Le malheureux n’eut pas même la possibilité de se défendre ; il chancela, perdit l’équilibre et tomba dans le Frou en jetant un cri rauque, horrible, qui se perdit dans le bruit de la chute des eaux.

Cependant, il revint à la surface et il jeta désespérément ses mains autour de lui, comme s’il eût eu l’espoir de saisir un objet quelconque qui pût le sauver. Mais rien, rien que le flot qui se brisait contre lui, furieux de rencontrer un obstacle.

Il savait nager ; malheureusement, gêné dans ses mouvements par son vêtement d’hiver, qui offrait à l’eau, en même temps, une plus forte prise, il fit vainement des efforts suprêmes pour remonter le courant rapide qui l’entraînait vers les roues du moulin.

Il comprit qu’il était perdu ; on l’avait attiré dans un guet-apens ; on venait de l’assassiner lâchement.

– Ma pauvre femme ! ma pauvre femme ! pensa-t-il. ô mon Dieu ! ô mon Dieu !

Ce moment fut horrible !

Il se soutenait encore ; mais ses forces étaient épuisées ; il ne pouvait plus lutter contre la force du tirant d’eau ; il descendait vers les roues fatales.

Tout à coup il se sentit pris dans un tourbillon.

Il poussa un dernier cri, appel suprême que lui arrachait l’espoir d’être entendu.

L’eau l’avait enveloppé dans son tourbillonnement ; elle le fit tournoyer avec elle l’espace d’une seconde, ouvrant le gouffre, puis il enfonça et disparut.

Alors l’homme qui était resté couché en travers de la passerelle et qui avait suivi des yeux l’épouvantable scène, se dressa sur ses jambes et s’empressa de gagner le bord de la rivière où Blaireau l’attendait.

– C’est fini, dit-il d’une voix sourde.

– Noyé ?

– Oui.

– En es-tu bien sûr ?

Princet haussa les épaules.

– Comme je l’avais prévu, dit-il, il est tombé dans l’entonnoir, qui l’a englouti, et maintenant il passe sous une des roues du moulin.

Blaireau resta un moment silencieux, puis d’une voix sombre il murmura :

– Cet homme nous gênait, il devait mourir ! Le danger dont il nous menaçait n’existe plus !

» Maintenant, reprit-il, nous n’avons plus rien à faire ici ; partons.

Les deux misérables se perdirent dans la nuit.

De l’autre côté du cours d’eau la lumière avait subitement disparu.

V

Le lendemain, à la pointe du jour, un homme de Blaincourt se rendait au moulin en suivant le bord du la rivière. Il avait ses deux mains dans les poches de son pantalon pour les garantir du froid, et, tout en marchant d’un pas pressé, il sifflait l’air d’une vieille contredanse.

De temps à autre il jetait les yeux sur le Frou dont l’eau baissait presque à vue d’œil.

Tout à coup, à quarante ou cinquante mètres environ en aval du moulin, un objet dont il ne distinguait pas parfaitement la forme, frappa son regard.

– Tiens, c’est drôle, murmura-t-il, on dirait que c’est un homme qui est là, couché dans le sable.

Afin de se rendre compte de l’importance de sa découverte, il s’avança en marchant à petits pas sur le limon dans lequel ses pieds s’enfonçaient. Arrivé près de la chose qu’il avait prise d’abord pour un paquet quelconque, il poussa un « oh ! » étranglé.

C’était bien un être humain, un homme qui était étendu là, sur le vendre. Il voyait ses jambes, ses bras, une de ses mains gantée et le derrière de sa tête presque entièrement enterrée dans le sable.

– Oh ! oh ! fit-il encore, pendant qu’un frisson courait dans tous ses membres et que ses cheveux se hérissaient sur sa tête.

Cependant il se baissa et toucha la main de l’homme. Elle était glacée, raide. Son courage n’alla pas plus loin. Il se redressa pâle, les yeux hagards, secoué par un tremblement convulsif et se mit à fuir avec épouvante. Il ne pensait plus qu’il avait affaire au moulin ; il courait comme s’il eût été mordu au talon par une tarentule.

La pensée lui vint que son devoir était de prévenir le maire et il continua sa course folle en se dirigeant vers la demeure du magistrat municipal. À tous ceux qu’il rencontrait sur son chemin, il criait :

– Un homme noyé au trou du moulin !

En un instant ces lugubres paroles se répandirent dans la commune comme le feu sur une traînée de poudre. Les habitants quittaient leur travail, sortaient de leurs maisons et couraient affolés, criant et gesticulant vers l’endroit où avait été trouvé le cadavre.

Plus de soixante personnes étaient déjà là, lorsque le maire arriva tout essoufflé, escorté de son adjoint et du garde-champêtre.

Le noyé était toujours dans la même position, car personne n’avait encore osé y toucher. Toutefois, à l’examen seul de son vêlement, on avait acquis la certitude qu’il était étranger à la commune. Cela avait un peu calmé l’agitation des habitants, qui avaient pu craindre, d’abord, que le noyé ne fût un parent ou un ami.

Le maire put constater facilement que, selon toutes les probabilités, l’homme était tombé dans le Frou la veille ou dans la nuit, et qu’après avoir été entraîné par le courant, puis ballotté, le flot l’avait jeté sur la rive où l’eau en se retirant l’avait laissé.

Pour tout le monde, jusque-là, ce grand malheur était attribué à un accident.

Sur l’invitation du maire, deux hommes soulevèrent le cadavre et le transportèrent un peu plus loin, sur la terre ferme, où ils le couchèrent sur le dos.

Alors on lui lava la figure et on enleva, autant qu’on le put, le limon qui souillait ses vêtements.

Il avait sur le visage plusieurs meurtrissures et égratignures. Cela n’avait rien de surprenant, le corps pouvait avoir été roulé sur des pierres anguleuses et s’être accroché à des racines d’arbres qui bordent la rivière. Les déchirures qu’on voyait à son vêtement s’expliquaient de la même manière. On remarqua ensuite qu’il avait un bras cassé.

– Ah ! le malheureux ! s’écria une femme, il est passé sous les roues du moulin !

– Je crois que la mère Rigaut ne se trompe pas, dit le maire.

– jardine, reprit la femme, enchantée de l’approbation de M. le maire, on voit bien que c’est une roue du moulin qui lui a écorché la figure comme ça.

– Allons, dit le maire, approchez tous et regardez.

Aussitôt le cercle formé autour du cadavre s’élargit, et ceux, qui se trouvaient derrière les autres purent à leur tour contempler les traits du noyé.

– Eh bien, quelqu’un le reconnaît-il ? demanda le maire.

On se regarda, on s’interrogea du regard ; mais personne ne répondit.

– Inconnu ! murmura le maire.

– Il a peut-être des papiers sur lui, dit le garde champêtre.

– Oui, peut-être ; voyez.

Le garde se mit en devoir de fouiller les poches du mort. Il trouva d’abord un mouchoir blanc, qui ne portait aucune marque, un petit couteau nécessaire à manche d’écailles, puis un porte-monnaie contenant quelques pièces d’argent ; enfin d’une dernière poche il sortit un portefeuille de maroquin vert, qu’il tendit au maire.

Celui-ci l’ouvrit, et y trouva, pliés en deux, cinq ou six billets de banque de cent francs, collés les uns aux autres, mais aucun autre papier.

Le maire secoua la tête, laissant voir son désappointement.

– Rien, dit-il, rien qui puisse nous aider à établir son identité.

La somme trouvée sur le noyé écartait l’hypothèse d’un crime et semblait confirmer que l’inconnu était tombé dans la rivière par accident.

Cependant on ne pouvait pas laisser le cadavre au bord de l’eau.

– Nous allons transporter le mort dans une salle de la mairie, dit le maire après avoir consulté l’adjoint et le garde-champêtre.

On alla au moulin prendre une civière : on la couvrit de paille et sur la paille ou coucha le cadavre. Deux paysans robustes se mirent dans les brancards et on se mit en marche.

* * * * *

Zélima était restée, longtemps après le départ de son mari, assise sur le lit ; puis, fatiguée, elle avait laissé tomber sa tête sur l’oreiller ; mais il lui avait été impossible de s’endormir. Aussitôt qu’elle fermait les yeux et que sa pensée flottante s’enfonçait dans le vague, le cauchemar la faisait sursauter ; tout son corps frémissait et de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front.

Elle entendit sonner minuit, puis une heure, puis successivement toutes les heures.

– Mon Dieu, pourquoi donc reste-t-il si longtemps ? se disait-elle chaque fois que l’heure nouvelle envoyait ses vibrations à ses oreilles.

Trois ou quatre fois elle se leva. Elle faisait le tour de la chambre et ouvrait la fenêtre qu’elle refermait vite après avoir plongé son regard au dehors, car le vent qui soufflait du nord était glacial.

À mesure que le temps s’écoulait, son inquiétude augmentait, elle était en proie à une angoisse horrible, elle sentait en elle des tressaillements douloureux. Elle avait peur. Elle ne s’expliquait pas bien pourquoi, mais il lui semblait qu’un épouvantable malheur planait sur elle.

Vers trois heures, le chien se remit à hurler. Or, Zélima était superstitieuse ; elle s’imaginait que les plaintes, que les gémissements de l’animal s’adressaient à elle. Quand, à l’est, une lueur blanche annonça l’approche du jour, elle se leva et s’habilla très vite. Tout était encore silencieux dans la maison. Elle était dans un état d’agitation et d’exaltation impossible à décrire. Elle avait envie de pleurer, elle ne pleura pas, pourtant ; mais elle avait des sanglots arrêtés dans la gorge.

Elle sentit qu’elle avait froid et s’aperçut qu’elle grelottait. Il y avait encore du bois près de la cheminée : elle alluma du feu. Mais elle ne pouvait tenir en place ; elle allait constamment de la cheminée à la porte, puis à la fenêtre et de la fenêtre à la porte, tendant anxieusement l’oreille à celle-ci, regardant en soupirant à travers les vitres de l’autre. Elle pouvait voir, maintenant, il faisait jour.

À six heures elle entendit du bruit au rez-de-chaussée. L’aubergiste et sa femme venaient de se lever. Elle était à bout de patience, elle se sentait mourir d’inquiétude ; elle s’élança hors de la chambre et descendit. Dans la salle, elle trouva dame Marie-Rose. Celle-ci faillit tomber à la renverse à l’apparition de la jeune femme.

– Déjà levée ! s’écria-t-elle.

Mais, aussitôt, voyant le visage décomposé de la jeune femme et son air effaré :

– Ah ! Seigneur Dieu, fit-elle effrayée, en laissant tomber son balai, que s’est-il donc passé ? Qu’avez-vous ?

Zélima comprit très bien que Marie-Rose l’interrogeait ; mais, ne pouvant lui répondre autrement, elle éclata en sanglots.

De plus en plus effrayée, Marie-Rose lui prit les mains, la força à s’asseoir et se mit à la caresser, comme on caresse un enfant, en lui disant toutes sortes de douces paroles.

Zélima se calma un peu, et, par ses gestes accompagnés de regards expressifs, elle parvint à faire comprendre à l’aubergiste que son mari était sorti dans la nuit et qu’il n’était pas rentré.

– Ah ! mon Dieu, mais pourquoi… pourquoi ? Où est-il allé ? Il faisait noir comme dans un four !… Pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé… Et moi qui ai grondé mon homme parce que je croyais qu’il avait oublié hier au soir de pousser le verrou. Maintenant je comprends pourquoi la porte était ouverte.

Zélima continuait de sangloter, tenant sa tête dans ses mains.

À ce moment des clameurs se firent entendre et plusieurs personnes traversèrent la place en courant.

– Hein, qu’est-ce donc ? fit Marie-Rose ; est-ce qu’il y a le feu par là ?

Zélima avait bondi sur ses jambes comme mue par un ressort.

La porte s’ouvrit, et l’aubergiste, venant du dehors, entra brusquement, tout bouleversé.

– Femme, femme ! cria-t-il.

– Eh bien ? l’interrogea-t-elle.

– Un grand malheur !…

– Quel malheur ?

– On vient de trouver un homme noyé au trou du moulin.

Marie-Rose pâlit affreusement, car elle pensa aussitôt que le noyé pouvait être le mari de Zélima.

– Bienheureuse sainte Anne, ayez pitié de nous ! dit-elle en joignant les mains.

Puis, courant à son mari, elle lui dit rapidement :

– Notre voyageur, le mari de cette pauvre petite, est sorti dans la nuit et n’est pas entré, si c’était lui, mon Dieu !… Vite, vite, cours, mon homme, va voir et reviens tout de suite.

L’aubergiste s’élança hors de la maison et partit en courant.

Aussitôt Zélima se dressa devant Marie-Rose, lui saisit les bras sur lesquels ses doigts se crispèrent, et le regard enflammé, fiévreux, parlant sa langue, elle l’interrogea impérieusement. Elle demandait :

– Pourquoi ces cris ? ces femmes et ces hommes qui courent épouvantés ? Que vous a dit votre mari ? Que se passe-t-il ?

Marie-Rose comprit sans doute, car elle répondit :

– Je ne sais rien encore, je vous jure que je ne sais rien ; mon homme est allé voir, il ne sera pas longtemps à revenir. Attendons, attendons… Je vous en prie, calmez-vous, remettez-vous ; il faut être raisonnable.

Elle voyait la jeune femme prête à avoir une crise nerveuse.

– Mon Dieu, mon Dieu, reprit-elle très effrayée, si seulement elle me comprenait, je pourrais lui causer gentiment, et je parviendrais peut-être à la rassurer, à la consoler. Bien sûr elle va se trouver mal ; qu’est-ce qu’il faut que je fasse ?… Et tout à l’heure, si c’est lui… Oh ! sainte Anne, bienheureuse sainte Anne, préservez-nous !

L’idée lui vint de faire remonter la jeune femme dans sa chambre. En lui parlant doucement, d’une voix caressante, elle essaya de l’entraîner vers l’escalier. Mais Zélima, devinant son intention, lui résista ; puis la repoussant brusquement, avec une sorte de fureur, elle sortit de la maison et marcha rapidement jusqu’à la fontaine… Là, ses jambes fléchirent et elle fut forcée de s’asseoir sur une borne.

Ses beaux cheveux noirs s’étaient dénoués et tombaient en longues tresses sur ses épaules.

Marie-Rose s’était empressée de la rejoindre et se tenait près d’elle, prête à la secourir et à lui donner des soins.

L’aubergiste, envoyé par sa femme, s’était dirigé rapidement vers le moulin ; il n’alla pas jusqu’à la rivière ; à l’entrée du village il rencontra le convoi. Il écarta brusquement les personnes qui marchaient à côté de la civière et ses yeux tombèrent sur le visage du mort.

– Malheur, malheur ! s’écria-t-il aussitôt, c’est lui !

Les porteurs s’arrêtèrent et le maire s’approcha de l’aubergiste.

– Est-ce que vous reconnaissez ce cadavre ? lui demanda-t-il.

– Hélas ! oui, monsieur le maire ; c’est un voyageur qui est arrivé hier à Blaincourt avec sa femme et qui est venu loger chez nous. Ah ! j’en suis sûr, on l’a jeté dans le Frou après l’avoir volé !…

– C’est très grave, ce que vous dites là, Claude Royer, prenez garde !

– Est-ce que vous croyez, par hasard, que ce malheureux s’est suicidé ?

– Je ne dis pas cela, mais il a pu tomber dans la rivière.

Claude Royer secoua énergiquement la tête.

– Monsieur le maire, répliqua-t-il avec conviction, il y a là un crime.

– Nous avons trouvé sur lui ce porte-monnaie et ce portefeuille qui contient des billets de banque ; il n’a donc pas été volé.

– Ça, c’est vrai, monsieur le maire ; pourtant…

– Vous tenez à votre idée.

– C’est-à-dire, monsieur le maire, que je ne sais plus que penser. Mais voyons, pourquoi est-il sorti la nuit, laissant toute seule sa jeune femme, qui est bien la plus mignonne, la plus adorable créature qu’il y ait au monde ? Par exemple, on ne me fera jamais croire que c’était pour se jeter dans la rivière. Non, il ne s’est pas suicidé.

– Ce que vous venez de dire, Royer, nous permet au moins de le supposer.

– Monsieur le maire, voulez-vous que je vous dise ? Eh bien, tout ça n’est pas clair du tout. Mais il faudra bien qu’on sache… Hier soir, à la nuit, on lui a apporté une lettre…

– Eh bien, cette lettre ?

– M’a été remise par un jeune homme qui n’est pas de Blaincourt, car il m’est inconnu.

– Ah ! fit le maire, devenu soucieux. Et vous supposez ? interrogea-t-il.

– Que le malheureux voyageur a été attiré dans un guet-apens.

– Pas pour le voler !

– Qui dit, monsieur le maire, que ce n’était pas une vengeance ?

Le front du maire s’assombrit davantage.

– Vous tenez absolument à votre idée, dit-il d’une voix qui trahissait son émotion ; selon vous il y a eu crime.

– Eh bien, oui, monsieur le maire, répondit Claude Royer avec force, et rien ne m’ôtera ça de la cervelle.

– C’est bien, il y aura une enquête et on découvrira la vérité.

Après avoir échangé quelques paroles avec l’adjoint, le maire dit à l’aubergiste :

– Puisque la femme du noyé se trouve chez vous c’est là que nous allons le transporter.

– Comme vous voudrez, répondit Royer, sans songer à ce qui pourrait arriver lorsque la jeune femme se trouverait en présence du cadavre de son mari.

Les porteurs, qui avaient saisi l’occasion de se reposer un instant, reprirent la civière et, lentement, on s’achemina vers l’auberge.

Quand la foule, maintenant émue, recueillie, ne faisant plus entendre aucun cri, déboucha sur la place, on vit, près de la fontaine, une femme échevelée se débattant entre les bras d’une autre femme qui voulait la retenir.

Mais Zélima parvint à échapper à l’étreinte de Marie-Rose et elle s’élança comme une folle, les cheveux au vent, à la rencontre du convoi.

– C’est sa femme ! cria Claude Royer.

Tout le monde se sentit frissonner.

Plusieurs femmes se précipitèrent pour arrêter la malheureuse ; mais avant qu’elles aient eu le temps de la saisir, Zélima fendit la foule et se trouva devant la civière.

Aussitôt, de sa gorge serrée s’échappa un cri rauque, qui ressemblait à un râle ; ses traits se contractèrent horriblement et ses yeux fixes s’ouvrirent d’une manière effrayante ; elle parut grandir, son corps et ses membres se raidirent en craquant, et elle tomba en arrière, comme un bloc, les bras en croix.

VI

Le corps du noyé avait été couché sur un lit de sangles préparé à la hâte dans une des salles de l’auberge. Deux hommes désignés par le maire le gardaient.

La jeune femme avait été enlevée inanimée, puis portée sur son lit. Marie-Rose et deux autres femmes étaient à son chevet lui prodiguant toutes sortes de soins sans parvenir à la rappeler à la vie.

Après avoir donné quelques ordres, le maire s’était rendu à la maison commune et s’était mis, aussitôt, à écrire une assez longue lettre au juge de paix du canton pour l’informer des faits et le prier de venir immédiatement à Blaincourt afin de commencer une enquête. Il allait cacheter sa lettre lorsqu’on frappa à la porte de son cabinet.

– Entrez, dit-il.

La porte s’ouvrit, un homme entra. Cet homme, que le maire voyait pour la première fois, pouvait avoir cinquante-cinq ans. Grand, plein de force et de santé, il avait l’attitude et les allures d’un ancien militaire ; sa figure martiale, ses longues moustaches grises et le ruban rouge qu’il portait à sa boutonnière, indiquaient qu’il avait eu un grade dans l’armée.

Les deux hommes se saluèrent.

– Je vous demande une minute, monsieur, dit le maire, en indiquant un siège au visiteur, une lettre pressée, qu’on attend.

– C’est précisément au sujet de cette lettre que je viens vous trouver, monsieur le maire.

Celui-ci, regarda l’étranger avec surprise.

– Vous allez l’expédier à Verzéville par un exprès ?

– Oui, monsieur, l’homme est là.

– Eh bien ! monsieur le maire, je vous prie de vouloir bien ajouter ceci à votre lettre : « Prière d’amener un médecin que l’état de la femme du noyé réclame impérieusement. »

– Est-ce qu’on craint pour sa vie ?

– La malheureuse a été frappée comme d’un coup de foudre ; on peut tout redouter ; malgré les soins qu’on lui donne, elle est toujours étendue sur son lit, raide, glacée, comme morte.

Le maire ajouta rapidement un post-scriptum à sa lettre, puis il la cacheta, la remit au messager qui attendait à la porte, prêt à partir. Cela fait, il rentra dans le cabinet, et l’étranger reprit la parole, en disant :

– Monsieur le maire, vous pourriez vous étonner de l’intérêt extraordinaire que je porte à cette pauvre jeune femme : eh bien, je suis le premier à ne pas comprendre pourquoi je m’intéresse si vivement, pour ne pas dire d’une façon si étrange, à une personne qui m’est tout a fait inconnue. Je l’ai vue une seule fois, il y a un peu plus d’une heure, quand elle est tombée foudroyée sur la place devant le cadavre de son mari.

» Sans doute, son immense malheur est de ceux qui provoquent toutes les sympathies.

– Certes ! approuva le maire.

– Mais ce que j’éprouve pour cette malheureuse est plus que de la sympathie ; c’est un sentiment presque paternel. Il faut donc reconnaître qu’il y a des impressions, manifestations subites de l’âme, auxquelles on ne peut échapper, qu’il faut subir.

Le maire acquiesça par un mouvement de tête.

– Monsieur le maire, continua l’étranger, je me nomme Jacques Vaillant ; je suis un ancien capitaine de dragons en retraite et je demeure à six lieues d’ici, au village de Mareille, qui est l’endroit où je suis né.

– Nous sommes compatriotes, monsieur, dit le maire en tendant la main à l’ancien militaire.

– Tous deux Lorrains et enfants des Vosges, monsieur le maire. Revenant d’un assez long voyage que je viens de faire en Alsace, du côté du Rhin, j’ai voulu revoir Blaincourt où je suis venu dans mon enfance avec ma mère. Un souvenir ! J’ai couché à l’auberge, chez Claude Royer, dans la chambre voisine de celle que l’aubergiste avait mise à la disposition de la jeune femme et de son mari. Je devais partir ce matin, ayant hâte de rentrer chez moi ; car je suis marié, et après une absence de trois semaines ma femme attend mon retour avec impatience. Eh bien, malgré cela, je reste ; je ne puis m’éloigner avant d’être complètement rassuré sur le sort de la pauvre veuve ; je désire savoir aussi quel sera le résultat de l’enquête.

– Quelle est votre opinion sur ce douloureux événement ?