Pierre Alexis Ponson du Terrail

ROCAMBOLE

LE CLUB

DES VALETS-DE-CŒUR

TOME I

La Patrie – 30 janvier au 5 juin 1858 – 105 épisodes

E. Dentu Les Drames de Paris (3 volumes) 1866

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

À propos de cette édition électronique

I

Un soir, vers quatre heures, une chaise de poste roulait au grand trot sur une route du Nivernais.

C’était pendant l’automne de l’année 184., c’est-à-dire vers la fin du mois d’octobre. À cette saison, rien n’est splendidement beau comme le centre de la France, et surtout cette partie du Nivernais qui touche au département de l’Yonne et fait partie de l’arrondissement de Clamecy.

Les pâturages passent alors du vert sombre de l’été au vert plus tendre et presque jaune qui annonce les gelées prochaines. Les bois commencent à se dépouiller, et ces grands peupliers mélancoliques qui bordent le canal et la rivière d’Yonne s’inclinent au souffle des premières bises.

Cependant l’air est tiède encore, et le ciel sans nuages ; à peine, au matin, une brume diaphane couvre-t-elle les prés et les marécages pour s’évanouir au lever du soleil ; tandis que, vers le soir, elle redescend lentement du sommet des collines et s’allonge dans les vallées transparentes et dorées par les derniers rayons du couchant.

La chaise de poste dont nous parlons, traversait en ce moment un des sites les plus pittoresques et les plus sauvages de ce beau pays, – une vallée au fond de laquelle couraient en méandres infinis et côte à côte : la rivière, – œuvre de Dieu, – le canal, – œuvre des hommes.

La vallée était encaissée par deux chaînes de collines couvertes de bois, ces bois immenses qui touchent au Morvan ! Çà et là, du milieu des roches moussues et des arbres verts dont l’eau baignait les dernières racines, on voyait surgir un clocher rustique, une église toiturée en ardoises, un village où le chaume dominait la tuile ; parfois une de ces belles ruines féodales respectées par hasard en 1793, et dont l’âpre bande noire ignore encore l’existence. La grande route allongeait son ruban bleuâtre au bord du canal, côtoyant les maisonnettes des éclusiers et passant au bas des villages, presque tous étagés à mi-côte au milieu d’un fouillis de chênes et de vignes, avec une verte ceinture de prés.

Dans la chaise de poste dont la capote était renversée en arrière, un homme et une femme tenaient au milieu d’eux un bel enfant de quatre ans, aux cheveux blonds, à l’œil bleu, qui babillait sans relâche, questionnait son père et sa mère, et s’extasiait sur le bruit des grelots résonnant au collier des quatre vigoureux percherons qui emportaient l’aristocratique attelage. Le père de l’enfant était un homme jeune encore, pouvant avoir trente-sept ou trente-huit ans, grand, brun, les cheveux noirs et les yeux bleus.

Sa figure, un peu sévère, était encore d’une grande beauté, beauté qui devenait presque juvénile, lorsque le bel enfant attachait sur lui ce regard profond et charmant, plein de curiosité naïve et de respectueuse admiration, qui n’appartient qu’à la première jeunesse.

La mère avait vingt-cinq ans peut-être ; elle était blonde, un peu pâle, avec un sourire où le bonheur se révélait par la mélancolie. Elle ressemblait à l’enfant comme la rose épanouie ressemble au bouton naissant.

L’enfant était assis entre eux ; chacun le tenait d’une main ; chacun passait une autre main derrière lui.

Et ces deux mains s’enlaçaient en une affectueuse étreinte.

Ce gage de leur amour semblait avoir prolongé cette lune de miel, si courte d’ordinaire, et qui pour eux paraissait ne devoir point finir.

Or, cet homme et cette femme, dont l’élégant négligé de voyage, les deux laquais assis derrière la chaise et la façon aristocratique de courir la poste trahissaient la haute position sociale, n’étaient autres que le comte et la comtesse de Kergaz revenant d’Italie et se rendant dans leur belle terre de Magny-sur-Yonne, où ils comptaient passer l’arrière-saison, pour ne rentrer à Paris que vers la mi-décembre.

M. le comte Armand de Kergaz avait quitté Paris huit jours après son mariage avec mademoiselle de Balder.

Les enchantements de ce premier amour s’étaient déroulés pour eux au bord de la mer Sicilienne, sous les ombrages d’une villa louée par le comte à Palerme.

Ils y avaient vécu six mois, tout un hiver, la saison du froid noir et du verglas en France, celle des chauds rayons et des brises printanières là-bas.

Puis ils étaient revenus à Paris habiter cet hôtel si vaste et un peu froid de la rue Culture-Sainte-Catherine.

Mais là, le changement d’air et peut-être quelques amers souvenirs avaient agi d’une façon fâcheuse sur la santé de madame de Kergaz.

La frêle jeune femme était tombée malade, assez gravement pour inquiéter ses médecins, qui lui avaient ordonné de retourner en Sicile.

Armand de Kergaz était donc parti, ramenant la jeune mère, car Jeanne était grosse de sept ou huit mois alors, sur cette terre de Sicile où le soleil est si doux pour ceux qui souffrent.

L’influence du climat béni n’avait point tardé à se faire sentir.

Jeanne était promptement revenue à la santé, plus belle, plus jeune que jamais. Son enfant était né à Palerme ; les verts rameaux d’un sycomore avaient ombragé son berceau, le murmure de la vague d’azur resplendissant au soleil avait été la première chanson qu’il eût entendue.

Et comme l’air tiède et parfumé de cette belle contrée était salutaire à ce cher nourrisson, bien que la comtesse se fût rétablie à la fin de la première année, ils s’étaient oubliés à Palerme pendant trois autres années encore.

Cependant, un jour, le mal du pays, ce mal bizarre et si commun en même temps, était venu frapper à leur porte.

Au milieu des pins d’Italie, des lauriers-roses et des sycomores, sur cette terrasse de leur villa qui dominait au loin la mer bleue comme un saphir sans fin, en écoutant cette plainte éternelle et si douce à l’oreille du flot qui roule sans relâche le sable doré de la grève, les deux jeunes époux, que le bonheur avait fait oublieux si longtemps, se souvinrent de notre France. Ils ne songèrent point à Paris d’abord, à cette grande et moderne Babylone où ils avaient aimé et souffert, mais ils se souvinrent de cette belle et poétique contrée nivernaise où M. de Kergaz avait acheté, à son premier retour, une terre seigneuriale, et dans laquelle il s’était reposé quinze jours avant d’aller demander la santé de sa femme aux chaudes haleines du Midi.

Ils songèrent à ce joli castel, perdu sous un massif de grands chênes, entouré d’un parc immense, devant lequel s’étalait une verte prairie ; à ces bois touffus et pleins de vagues murmures, sous les hautes futaies desquels retentissait en automne l’éclatante fanfare des veneurs morvandiaux ; et comme partout où ils étaient ensemble le bonheur était revenu, comme il leur souriait partout sous l’aspect de leur chérubin blanc et rose… ils partirent.

Ils s’embarquèrent pour Naples, traversèrent l’Italie dans toute sa longueur, visitèrent rapidement Rome, Venise et Florence, suivirent la route de la Corniche, et rentrèrent en France par le département du Var, cette Italie en miniature.

Quinze jours après, ils roulaient sur cette grande route du Nivernais où nous venons de les retrouver, et n’étaient plus, vers quatre heures du soir, qu’à cinq ou six lieues du château de Magny.

– Jeanne, ma bien-aimée, murmurait Armand, contemplant sa jeune femme avec amour, tandis que ses doigts jouaient avec la blonde chevelure bouclée du petit Gontran, ne regretterez-vous point notre villa de Palerme, notre chère terre promise, dans ce solitaire et silencieux château où nous allons ?

– Oh ! non, répondit Jeanne ; partout où vous êtes, partout où ma main est dans la vôtre, n’est-ce point la terre promise ?

– Ange, dit tout bas le comte, vous m’avez rendu si heureux, que Dieu me fera tort peut-être de ma part de paradis. En France ou en Italie, vivre avec vous et auprès de vous, c’est mieux que la terre promise, c’est le ciel !

Et le comte pressa dans sa main la main blanche et mignonne de Jeanne ; tandis que, réunis par une commune pensée et un même élan, ils se penchaient tous deux sur le front de l’enfant et y déposaient un double baiser, confondant ainsi leurs chevelures.

– Si vous le voulez, ma chère âme, continua M. de Kergaz, nous passerons tout l’automne à Magny, et ne retournerons à Paris que vers le mois de janvier.

– Ah ! je le veux bien, répondit Jeanne ; ce vilain Paris est si noir, si triste ! On s’y souvient de tant de secousses !

Armand tressaillit.

– Ma pauvre Jeanne, dit-il, je vois un pli se former sur ton front, ton œil s’emplir d’une vague inquiétude… et je te devine…

– Mais non, répondit-elle, vous vous trompez… Mon Armand bien-aimé… le bonheur est-il inquiet ?

Elle lui envoya, en parlant ainsi, son meilleur sourire, ce sourire demi-rêveur qui semblait dire : le calme du cœur, c’est un peu de mélancolie.

– Ah ! c’est que, continua Armand, je me souviens qu’à Palerme, parfois, un nom fatal et maudit errait souvent sur vos lèvres.

– Andréa ! fit Jeanne avec une émotion subite.

– Oui, Andréa. Je crains, me dites-vous, l’infernal génie de cet homme ; notre bonheur doit le poursuivre comme un remords. Mon Dieu ! s’il allait nous apparaître ici…

– Oui, murmura la comtesse, je vous dis cela, en effet, mon Armand ; mais c’est que j’étais folle alors, que j’oubliais combien vous êtes noble et fort, et qu’auprès de vous je puis toujours vivre sans rien redouter.

– Tu as raison, enfant, répliqua M. de Kergaz ému. Je suis fort pour te défendre, fort parce que je t’aime, fort parce que Dieu est avec moi et qu’il m’a fait ton protecteur.

Jeanne attacha sur son mari ce regard plein de confiance de la femme qui a une foi profonde en l’homme dont elle a fait son appui.

– Je sais bien, reprit Armand, que mon frère Andréa est un de ces hommes, heureusement fort rares, qui ont fait de notre société un champ de bataille sur lequel ils brandissent l’étendard du mal ; je sais que son génie infernal a été lent à se décourager ; que la haine qu’il m’a vouée, et qui était si violente déjà, a dû s’accroître de toute la grandeur de sa défaite dans cette lutte où il a osé te disputer à moi. Mais rassure-toi, enfant ; il vient une heure où le démon, las de combattre en vain, se retire pour ne plus reparaître ; et cette heure a sonné depuis longtemps sans doute pour Andréa, car il nous a laissés en paix, renonçant à jamais à poursuivre une inutile vengeance.

Et Armand ajouta, après un silence :

– Le lendemain de notre mariage, ange bien-aimé, j’ai fait remettre, par Léon Rolland, 200 000 francs à ce frère dénaturé, l’engageant, par une lettre, à quitter la France et à passer en Amérique, où il trouverait l’obscurité, l’oubli et peut-être, le repentir… Dieu a-t-il touché cette âme rebelle et coupable ? Je l’ignore. Mais depuis quatre années, cette police infatigable que j’ai organisée à Paris pour faire un peu de bien, et dont j’ai donné en mon absence la direction à notre bon et excellent ami Fernand Rocher, cette police a pu constater que mon frère Andréa avait quitté la France et n’y avait point reparu… Peut-être est-il mort.

– Armand, murmura Jeanne avec douleur, ne faisons point ce vœu impie.

Le comte mit un baiser au front de sa femme.

– Mais, dit-il, pourquoi nous attrister ainsi par des souvenirs déjà lointains, et desquels nous séparent les quatre années de bonheur qui viennent de s’écouler ? Vivons heureux, ma chère âme, les yeux fixés sur notre enfant, et continuons à faire un peu de bien, à soulager ceux qui souffrent.

Armand ajouta en lui-même :

– À punir ceux qui ont attiré sur leur tête de justes châtiments.

Car, à cinq cents lieues de Paris, le comte avait poursuivi sa grande œuvre de réparation sociale, y dépensant les deux tiers de son immense fortune, et associé en cela à Fernand Rocher.

Nous verrons tout à l’heure quel auxiliaire le comte et la comtesse de Kergaz avaient trouvé, pour les seconder, dans la personne de cette Madeleine repentante qui s’était nommée la Baccarat, et qui, à cette heure, n’était plus qu’une humble sœur de charité.

La chaise de poste continuait donc à rouler au grand trot, tandis que M. de Kergaz et sa femme causaient ainsi, lorsque le postillon cria rudement un gare ! fortement accentué qui attira l’attention des jeunes époux et leur fit porter les yeux devant eux.

Un homme, dans une attitude d’immobilité complète, était en travers de la route en cet endroit assez rétréci.

– Gare ! répéta le postillon.

L’homme ne bougea point, bien que les premiers chevaux fussent près de l’atteindre. Alors le postillon, pour éviter un malheur, arrêta brusquement son attelage.

– Cet homme est ivre, sans doute, dit M. de Kergaz…

Et se tournant vers un des deux laquais assis derrière la chaise :

– Germain, dit-il, descends, et range ce pauvre diable de façon qu’il ne lui soit fait aucun mal.

Le laquais obéit, mit pied à terre et s’approcha de l’homme étendu sur la route.

Cet homme, qui était nu-pieds, vêtu de haillons et le visage couvert d’une grande barbe inculte, paraissait évanoui.

– Pauvre homme ! murmura la comtesse émue jusqu’aux larmes… il est peut-être tombé d’inanition…

Et elle mit vivement dans les mains de son mari un flacon de sels qu’elle portait suspendu à son cou, disant en même temps à l’autre laquais :

– Vite ! François, vite ! cherchez dans le coffre, vous trouverez une bouteille de malaga et des aliments.

Armand s’élança à terre et courut au mendiant évanoui.

C’était presque un jeune homme, et son visage amaigri par la souffrance conservait les traces d’une grande beauté. Sa barbe et ses cheveux étaient d’un beau blond doré, et ses pieds nus ensanglantés par les ronces, ses mains brûlées par le hâle étaient cependant d’une exquise délicatesse de formes.

Le comte envisagea cet homme et jeta un cri de stupeur :

– Mon Dieu ! murmura-t-il, quelle étrange ressemblance ! on dirait Andréa…

Madame de Kergaz avait imité son mari ; elle était descendue de voiture, et, comme lui, elle s’était approchée du pauvre mendiant… Comme lui, elle jeta un cri d’étonnement.

– On dirait Andréa !… répéta-t-elle.

Il était pourtant peu vraisemblable que le baronet sir Williams, l’élégant vicomte Andréa, en fût arrivé de chute en chute jusqu’à mendier par les chemins, sans chaussures et presque sans vêtements, puis à tomber mourant d’inanition.

En tout cas, si c’était lui, il avait été rudement éprouvé par les privations de toute nature, à en juger par ce visage hâve, amaigri, où la souffrance avait mis sa fatale empreinte.

Et pourtant, c’étaient bien là ses traits, ses cheveux blonds, sa taille.

Armand lui fit respirer le flacon de sels tandis que les deux laquais le relevaient.

Le mendiant fut long à rouvrir les yeux ; enfin il poussa un soupir, et balbutia quelques mots à peine intelligibles.

– Il faisait chaud… balbutia-t-il… j’avais bien faim… je suis tombé…

En parlant ainsi, le mendiant, que M. de Kergaz et sa femme continuaient à regarder avec une anxieuse curiosité, promenait autour de lui des yeux hagards…

Tout à coup il les fixa sur Armand, manifesta aussitôt une sorte de terreur, essaya de se dégager des mains des laquais qui le soutenaient toujours, et voulut fuir…

Mais il avait les pieds enflés par la fatigue d’une longue route, et il ne put faire un pas…

– Andréa ! s’écria Armand, dans le cœur duquel s’élevait un sentiment de compassion profonde… Andréa, est-ce vous ?

– Andréa ? répéta le mendiant d’une voix égarée, que me parlez-vous d’Andréa ? Il est mort… Je ne le connais pas… Je me nomme Jérôme le mendiant…

Et il parut être pris d’un tremblement convulsif, ses dents se prirent à claquer et à s’entrechoquer, il tenta un suprême effort pour se dégager et s’enfuir.

Mais ses forces le trahirent, l’évanouissement le reprit et il s’affaissa mourant.

– C’est mon frère ! s’écria le comte, qui déjà, à la vue de cet homme réduit à ce honteux et lamentable état, avait oublié tous ses crimes pour ne plus se souvenir que d’une chose, c’est que les mêmes flancs les avaient portés tous les deux.

– C’est votre frère, Armand ! répéta madame de Kergaz que la même pensée et la même compassion animèrent.

Le mendiant, évanoui de nouveau, fut placé dans la chaise de poste et le comte dit au postillon :

– Nous ne sommes plus qu’à trois lieues de Magny ; crève tes chevaux, mais arrive en trois quarts d’heure.

La chaise repartit, rapide comme l’éclair. Elle entrait bientôt dans la grande allée de tilleuls qui conduit au perron du château.

Quelques minutes plus tard, le mendiant rouvrait les yeux ; grâce à des soins empressés, il se trouvait non plus sur la route, mais dans le lit d’une élégante chambre à coucher.

Un homme et une femme étaient anxieusement penchés sur lui, écoutant l’avis d’un médecin qu’on avait envoyé quérir en hâte.

– Cet évanouissement, disait le docteur, a eu pour cause première l’absence trop prolongée d’aliments, corroborée par une longue marche. Les pieds sont enflés. Il a dû faire au moins vingt lieues depuis hier.

– Andréa, murmura M. de Kergaz en se penchant à l’oreille du mendiant, vous êtes ici chez moi… chez votre frère… chez vous.

Andréa, car c’était bien lui, continuait à le regarder avec des yeux hagards, effrayés. On eût dit qu’il croyait faire un rêve étrange, et cherchait à repousser quelque horrible vision.

– Frère… répéta M. de Kergaz d’une voix émue et caressante, frère… est-ce bien vous ?

– Non, non… balbutia-t-il, je suis un mendiant, un vagabond sans feu ni lieu… un homme que la justice divine poursuit, que le remords assiège à toute heure… Je suis un de ces grands coupables qui se condamnent volontairement à parcourir le monde sans relâche, portant avec eux le fardeau de leur iniquité.

M. de Kergaz poussa un cri de joie.

– Ah frère, frère, murmura-t-il, tu t’es donc enfin repenti ?

Il fit un signe à sa jeune femme, qui sortit, emmenant le docteur.

Alors Armand, resté seul au chevet du vicomte Andréa, lui prit affectueusement la main et lui dit :

– Nous avons eu la même mère, et s’il est vrai que le repentir est entré dans ton cœur…

– Notre mère ! interrompit Andréa d’une voix sourde, j’ai été son bourreau…

Et il ajouta avec un accent d’humilité profonde.

– Frère, quand je serai un peu reposé, quand mes pieds désenflés me permettront de continuer ma route, vous me laisserez partir, n’est-ce pas ?… Un morceau de pain, un verre d’eau… Jérôme le mendiant n’a pas besoin d’autre chose…

– Mon Dieu ! murmura M. de Kergaz, dont le noble cœur battait d’émotion, en quelle misère horrible es-tu tombé, pauvre frère ?

– En une misère volontaire, dit le mendiant, courbant humblement le front. Un jour le repentir est venu, et j’ai voulu expier tous mes crimes… Les deux cent mille francs que je tenais de vous, frère, je ne les ai point dissipés. Ils sont déposés à la Banque de New York. Le revenu en est versé dans la caisse des hospices… Moi, je n’ai besoin de rien… Je me suis condamné à m’en aller par le monde, demandant la charité, couchant dans les écuries et les granges… souvent au bord du chemin… Peut-être qu’à la longue, Dieu, que je prie nuit et jour, finira par me pardonner.

– C’est fait ! répondit le comte. Au nom de Dieu, frère, je te pardonne et te dis que l’expiation est suffisante…

Et M. de Kergaz, enlaçant Andréa dans ses bras, ajouta :

– Mon frère bien-aimé, veux-tu vivre sous mon toit, non plus, comme un vagabond, non plus comme un coupable, mais comme mon ami ; mon égal, le fils de ma mère, l’enfant prodigue que ramène le repentir et à qui tous les bras sont ouverts ? Reste, frère ; entre ma femme et mon enfant, tu seras heureux, car tu es pardonné…

II

Deux mois environ après la scène que nous venons de raconter, nous eussions retrouvé à Paris, rue Culture-Sainte-Catherine, le comte Armand de Kergaz et sa jeune femme causant tête à tête dans un cabinet de travail.

On était alors aux premiers jours de janvier. C’était le matin, vers dix heures.

Le givre qui couvrait les arbres du jardin miroitait aux pâles rayons d’un soleil d’hiver ; il faisait froid, et un grand feu flambait dans la cheminée.

Le comte était assis dans un vaste fauteuil, vêtu de sa robe de chambre, les jambes croisées, et tenant à la main des pincettes avec lesquelles il tisonnait, tout en causant. Madame de Kergaz, en négligé du matin, se tenait auprès de son mari et attachait sur lui son calme et mélancolique regard, tandis qu’elle l’écoutait attentivement.

– Ma chère enfant, disait le comte, j’étais déjà bien heureux de votre amour, mais mon bonheur est complet depuis que notre cher frère nous a été rendu par le repentir.

– Oh ! répondit Jeanne, Dieu est grand et bon, mon ami, et il a si bien touché de sa grâce cette âme impie et rebelle, qu’il en a fait l’âme d’un saint.

– Pauvre Andréa, murmura le comte, quelle vie exemplaire !… quel repentir !… Jeanne, ma bien-aimée, il faut que je vous fasse une horrible confidence, et vous verrez combien il est changé.

– Mon Dieu ! qu’est-ce encore ? demanda Jeanne avec inquiétude.

– Vous le savez, Andréa n’a voulu partager que les apparences de notre vie. Assis auprès de nous au salon, il habite une mansarde, sans feu, dans les combles de l’hôtel, sous prétexte de suivre un régime impérieusement ordonné par la faculté. Il s’est réduit aux plus grossiers aliments. Jamais un verre de vin n’effleure ses lèvres.

– Et, interrompit Jeanne, il jeûne tous les jours jusqu’à midi.

– Qu’est-ce que tout cela ? fit le comte, vous ne savez rien encore, ma chère amie.

– Je sais, reprit madame de Kergaz, qu’il a fallu toutes vos instances et les miennes pour l’empêcher d’aller s’enfermer à la Trappe de la Meilleraye. Je sais encore que, tous les matins, il quitte l’hôtel au petit jour, vêtu misérablement, et que, sous l’humble nom d’André Tissot, il se rend rue du Vieux-Colombier, dans une maison de commerce où il tient les écritures, de huit heures du matin à six heures du soir, aux modestes appointements de douze cents francs. Il a voulu, lui qui pourrait puiser dans notre bourse à discrétion, devoir au travail son existence misérable !

– Et c’est pour cela, dit le comte, qu’il m’a forcé d’accepter quatre-vingts francs par mois de pension.

– Un tel repentir, une telle expiation, une vie aussi exemplaire, murmura Jeanne avec admiration, doivent militer aux yeux de Dieu, et sans doute il a été pardonné depuis longtemps.

– Oh ! ce n’est rien encore, mon amie, poursuivit le comte, si vous saviez !…

– Parlez, fit Jeanne émue ; parlez, Armand, Je veux tout savoir…

– Eh bien ! Andréa porte un cilice… tout son corps n’est plus qu’une horrible plaie…

Madame de Kergaz jeta un cri.

– C’est affreux ! dit-elle, affreux… affreux ! Mais comment…

– Vous voulez savoir comment je l’ai appris ?

– Oui, fit la comtesse d’un signe de tête.

– Eh bien ! figurez-vous que, cette nuit, j’ai travaillé fort tard avec Fernand Rocher et Léon Rolland. Il était deux heures du matin lorsqu’ils sont partis. À dîner, j’avais trouvé Andréa fort pâle et il m’avait même avoué qu’il était souffrant. J’avais été inquiet toute la soirée, et l’idée m’est venue de monter chez lui et de voir comment il allait. Vous le savez, ma chère amie, Andréa n’a jamais voulu que les domestiques de l’hôtel pénétrassent chez lui ; il veut faire son lit et balayer sa chambre lui-même, dit-il ; mais, en réalité, c’est que son lit n’a jamais besoin d’être fait. Le malheureux couche par terre sur le carreau glacé, sans autre couverture que sa chemise.

– Mon Dieu ! s’écria la comtesse, et nous sommes en plein mois de janvier !

– Il se tuera… soupira le comte. J’étais monté sur la pointe du pied. Arrivé à la porte, j’ai vu filtrer un rayon de lumière ; j’ai frappé doucement, et il ne m’a point répondu. Alors, comme la porte n’était fermée qu’au loquet, je suis entré. Oh ! l’horrible spectacle !… Andréa était couché sur le sol, à demi nu ; près de lui brûlait sa bougie ; à côté de la bougie était, tout ouvert, un volume de saint Augustin. Le malheureux, brisé de fatigue, s’était endormi en lisant. Alors, j’ai pu voir qu’il avait les reins et les flancs ensanglantés et ceints de cet horrible instrument de discipline qu’on nomme un cilice. J’aurais dû m’en douter, car souvent, lorsqu’un mouvement brusque vient à lui échapper, une pâleur soudaine, indice d’une souffrance aiguë, se répand sur tout son visage.

– Armand, interrompit madame de Kergaz, émue jusqu’aux larmes, il faut tâcher que votre frère renonce à ces macérations exagérées. Vous devriez en parler au curé de Saint-Laurent, qu’il a pris pour confesseur.

Le comte hocha la tête.

– Andréa est inflexible pour lui-même, murmura-t-il, et je crains qu’il ne finisse par succomber à cette pénitence exemplaire. Il est d’une maigreur affreuse, d’une pâleur extrême ; il ne se permet le sommeil que lorsque la fatigue l’emporte sur sa volonté. Ce travail ingrat de douze heures auquel il se livre tous les jours lui devient de plus en plus nuisible. Andréa aurait besoin de grand air et d’une vie active… Je voudrais pouvoir lui faire faire un voyage… Hélas ! il me refuserait, peut-être même nous quitterait-il.

– Oh ! cela ne sera pas ! s’écria Jeanne avec véhémence, il vivra près de nous, ce cher repenti… Tenez, Armand, voulez-vous que je le prenne à part, que je tâche de lui persuader que la justice divine est satisfaite, que l’expiation dépasse la faute ? Oh ! vous verrez, mon bien-aimé Armand, comme je serai éloquente, persuasive ! il faut que je le séduise.

– Tenez, dit le comte, j’ai une idée, une idée excellente pour l’arracher à cette vie de bureau qui le tuera à la longue.

– Vraiment ? fit la comtesse avec joie.

– Vous verrez, ma bien-aimée…

Et M. de Kergaz parut réfléchir.

– Vous le savez, dit-il, en mon absence, Fernand Rocher et Léon Rolland, aidés de sœur Louise, m’ont remplacé de leur mieux et ont soulagé bien des misères… Fernand et sa jeune femme, qui est dame patronnesse de la nouvelle église Saint-Vincent-de-Paul, se sont chargés de soulager adroitement ce qu’on nomme les misères dorées, c’est-à-dire ces humbles employés dont les modiques appointements sont insuffisants pour faire vivre leur nombreuse famille. Léon Rolland et sa belle et vertueuse femme ont eu le département du faubourg Saint-Antoine, ce quartier le plus populeux et presque le plus pauvre de Paris. Léon est à la tête d’un vaste atelier de menuiserie et d’ébénisterie, où il occupe deux cents ouvriers toute l’année. Cerise a ouvert une vaste maison de confection qui emploie toutes les jeunes filles orphelines que le vice réclamerait peut-être si elles étaient abandonnées à elles-mêmes. Enfin, madame Charmet a choisi pour son pieux champ de bataille ce quartier de folie et de perdition où jadis elle brillait sous le nom de Baccarat.

– Je sais tout cela, mon ami, dit la comtesse.

– Les pauvres et les malheureux, reprit M. de Kergaz, n’ont rien perdu à mon absence. Mais ce n’était là qu’une partie de la mission que je me suis imposée qui se trouvait remplie. Si l’œuvre de charité allait son train, l’œuvre de justice chômait…

– Que voulez-vous dire ? interrogea la comtesse.

– Écoutez, Jeanne, écoutez, poursuivit le comte.

« Un soir, une nuit plutôt, il y a bien dix années déjà, deux hommes se rencontrèrent en haut d’un édifice élevé au sommet d’une de ces collines qui dominent Paris. Ces deux hommes se montrèrent mutuellement du doigt la grande ville accroupie sous leurs pieds, et toute frémissante des ivresses convulsives d’une nuit de carnaval.

« L’un de ses hommes s’écria :

« – Voilà un vaste champ de bataille pour celui qui aurait assez d’or à dépenser au service du mal. Voyez-vous cette ville immense ? Eh bien ! il y a là, pour l’homme qui a du temps et de l’or, des femmes à séduire, des hommes à vendre et à acheter, des filous à enrégimenter, des mansardes où le cuivre du travail entre sou à sou à convertir en boudoirs somptueux avec l’or de la paresse. Voilà une grande et belle mission ! »

« Et cet homme riait, en parlant, d’un rire odieux.

« On eût dit Satan lui-même, ou don Juan, préconisant sa vie passée et prêt à la recommencer.

« Or, acheva le comte, cet homme qui parlait de cette façon impie, alors, c’était Andréa ; l’autre, c’était moi !

« Eh bien ! vous savez ce que fut cette lutte entre le bien et le mal, et comment le mal fut vaincu. Mais Andréa n’en était point le seul représentant, et Paris est demeuré la Babylone moderne où le vice coudoie la vertu, où l’infamie et le crime germent comme en une terre féconde… Ah ! que de coupables encore restent à punir ! que de victimes à arracher à leurs bourreaux !

Madame de Kergaz écoutait rêveuse :

– Je vous devine, dit-elle, je crois vous deviner, du moins. Vous voulez donner à Andréa repentant et vertueux le département des expiations et des châtiments mystérieux ?

– Vous avez deviné, chère amie. Peut-être cette intelligence hors ligne, cette volonté puissante, cette audace sans pareille qu’il développait si bien pour la cause du mal, les retrouvera-t-il dans la voie du bien ?

– Je le crois, répondit madame de Kergaz.

Les deux époux furent interrompus par un coup de sonnette qui, de la loge du suisse, correspondait avec l’hôtel et annonçait un visiteur.

– Voici, dit Armand, les notes quotidiennes de ma police. Les hommes que j’emploie à ce métier sont dévoués, intelligents, mais il leur faut un chef.

La porte s’ouvrit, un laquais parut.

Il portait sur un plateau une enveloppe assez volumineuse, que le comte décacheta sur-le-champ.

Cette enveloppe renfermait sept ou huit feuillets d’une écriture menue, sans signature.

M. de Kergaz lut tout bas :

« Les agents secrets de M. le comte sont en ce moment sur la trace d’une mystérieuse et singulière association, qui, depuis environ deux mois, a mis Paris en exploitation… »

– Oh ! oh ! fit Armand, qui continua sa lecture avec une scrupuleuse attention.

« Cette association, poursuivait le correspondant anonyme, paraît avoir des ramifications dans tous les mondes parisiens. Son siège, ses chefs, ses moyens d’exécution, tout est encore pour nous à l’état de mystère. Les résultats seuls commencent à nous êtres connus, et encore n’est-ce que partiellement. Le but de cette agglomération de bandits est de s’approprier par tous les moyens possibles les papiers compromettants pour le repos des familles, et d’exercer, à l’aide de ces papiers, un vaste chantage. Les lettres imprudemment écrites par une femme éprise et qu’on menace de faire tenir au mari, les faux en écriture privée que commettent parfois de jeunes prodigues et qu’une main cachée peut déposer sur le bureau d’un juge d’instruction, rien ne leur échappe.

« Cette association, qui a pris le titre de : le Club des Valets-de-Cœur, s’introduit partout, prend toutes les formes et toutes les attitudes.

« Les agents de M. le comte, achevait le correspondant, travaillent activement ; mais, jusqu’à présent, ils n’ont pu que constater de déplorables résultats sans rien découvrir. »

Armand, tout rêveur, tendit ces mots à sa femme.

– Tenez, dit-il, ce serait à faire croire que le doigt de Dieu intervient. Nous cherchions tout à l’heure un moyen d’occuper les rares facultés de notre cher Andréa, et voici ce que je lis.

Tandis que madame de Kergaz parcourait cette note de la police secrète de son mari, le comte sonna :

– Envoyez-moi Germain, dit-il à son valet.

Germain était le domestique de confiance d’Armand, le seul qui fût dans le secret de la mystérieuse existence d’Andréa.

– Tu vas aller rue du Vieux-Colombier, lui dit M. de Kergaz, et tu me ramèneras mon frère.

Germain partit ; une heure après, le comte et sa femme virent entrer Andréa.

Pour qui avait connu le brillant vicomte Andréa, le don Juan moqueur et impie, ou bien le baronet sir Williams, ce gentleman flegmatique et distingué, le frère de M. de Kergaz, le fils du comte de Felipone, était désormais méconnaissable.

Il était pâle, amaigri. Ses habits affectaient la coupe et la tournure sans prétention des vêtements portés par les ecclésiastiques. Il marchait les yeux baissés, la tête un peu inclinée en avant, et parfois sa démarche trahissait une vive souffrance.

Il osa à peine regarder la comtesse, comme si, à quatre années de distance, le souvenir de son odieuse conduite envers elle et des outrages qu’il avait osé lui faire subir se fût dressé devant lui comme un fantôme vengeur.

Ce fut avec la même hésitation pleine d’humilité qu’il prit et serra la main que lui tendait M. de Kergaz.

– Cher frère, murmura celui-ci.

– Vous m’avez fait demander, Armand ? dit Andréa d’une voix presque tremblante ; je me suis hâté de quitter mon bureau.

– Mon cher Andréa, répondit Armand, je t’ai fait demander parce que j’ai besoin de toi…

L’œil d’Andréa s’illumina d’un rayon de joie.

– Ah ! dit-il, faut-il mourir pour vous ?…

Un sourire vint aux lèvres d’Armand.

– Non, dit-il, il faut vivre d’abord…

– Et vivre raisonnablement, mon frère, ajouta madame de Kergaz, qui prit les deux mains d’Andréa et les pressa avec effusion.

Andréa rougit et voulut retirer ses mains.

– Non, non, murmura-t-il, je ne suis pas digne, madame, de l’intérêt que vous me témoignez…

– Mon frère…

– Laissez, madame, laissez le pauvre pécheur, continua-t-il humblement, tâcher d’apaiser par son expiation la colère divine.

Jeanne leva les yeux au ciel :

– C’est un saint, pensa-t-elle.

– Frère, dit alors M. de Kergaz, tu sais que je me suis imposé une mission ?

– Oh ! dit Andréa, une noble, une sainte mission, mon frère…

– Et j’ai besoin de ton aide pour continuer mon œuvre.

Le vicomte Andréa tressaillit.

– Il y a bien longtemps, dit-il, que je vous aurais demandé de m’associer à vos travaux, Armand, si j’avais été digne de faire le bien. Hélas ! en passant par mes mains souillées, que serait donc la charité ?

– Frère, dit M. de Kergaz, il ne s’agit pas de faire le bien d’une façon vulgaire, il faut punir ou prévenir le mal.

Armand tendit alors la note confidentielle de sa police au vicomte Andréa.

Celui-ci la lut avec attention et parut manifester un profond étonnement.

– Eh bien, frère, reprit M. de Kergaz, l’heure des expiations vulgaires, du repentir humble et caché est passée : il faut redevenir un homme fort, intelligent, habile, un homme aussi audacieux pour servir une noble cause que tu le fus pour faire le mal, un adversaire digne enfin de cette association de bandits que je veux exterminer.

Andréa écoutait avec attention et se taisait. Tout à coup il releva la tête ; un éclair passa dans ses yeux, mornes et sans rayons depuis longtemps.

– Eh bien, dit-il, je serai cet homme !

M. de Kergaz jeta un cri de joie.

– Je serai la main vengeresse, continua le vicomte, qui poursuivra sans relâche les mystérieux ennemis de la société ; cette association, dont vos agents n’ont pu découvrir le lieu de réunion, les statuts, les chefs et les affiliés, je la démasquerai, moi…

Et comme il parlait, une transformation semblait s’opérer chez Andréa.

L’homme humble et courbé jusque-là sous la main du repentir, le pénitent accablé de macérations, se redressa peu à peu : l’œil baissé étincela et retrouva son assurance, et ce ne fut pas sans un vague mouvement d’effroi que madame de Kergaz vit tout à coup reparaître le baronet sir Williams, l’audacieux des anciens jours, le terrible Andréa, si longtemps bandit lui-même.

Mais l’effroi de Jeanne n’eut que la durée d’un éclair. Le baronet n’existait plus, le bandit Andréa était mort ; restait un homme dévoué à son frère, à la société, à Dieu… un soldat de la grande cause de l’humanité.

En ce moment, la porte s’ouvrit ; une femme entra.

Cette femme était vêtue de noir, et sur ses vêtements noirs elle portait la capuche grise des sœurs de charité libres et n’ayant point fait de vœux.

Comme le vicomte, cette femme n’était plus que l’ombre d’elle-même.

Sa beauté seule avait survécu dans ce naufrage pieux où la Baccarat s’était engloutie pour renaître sœur Louise, la noble femme éprouvée par l’amour, la vierge folle devenue la Madeleine repentante.

Baccarat, qu’on nous pardonne de lui conserver ce nom, Baccarat, était demeurée belle, en dépit de ses douleurs, en dépit de son repentir ; belle, malgré le soin qu’elle semblait mettre à dissimuler sous la grossièreté de ses vêtements cette beauté merveilleuse et cette taille de reine qui, jadis, avaient tourné tant de jeunes têtes et causé tant de désespoirs.

Un seul, un dernier reste de coquetterie, hélas ! bien pardonnable, après tout, l’avait empêchée de couper ses cheveux, cette luxuriante chevelure blonde qui l’enveloppait, dénouée, comme un manteau et couvrait ses talons.

Mais elle en dissimulait de son mieux les énormes torsades sous sa coiffe blanche et son capuchon, et elle était si humble et si modeste en sa démarche, que nulle n’aurait osé lui reprocher ce dernier attachement aux choses de ce monde.

À sa vue, Jeanne courut à elle et lui prit les mains :

– Bonjour, chère sœur, dit-elle.

Et Baccarat, l’ange du repentir, fit comme Andréa, elle retira sa main et balbutia.

– Ah ! madame, je ne suis pas digne de baiser le bas de votre robe…

Ce fut alors que M. de Kergaz prit Baccarat et Andréa tous les deux par la main, et leur dit :

– Vous fûtes deux anges déchus ; le repentir vous a relevés tous deux. Unissez-vous pour la cause commune : vous êtes tous deux dignes de combattre sous le même drapeau, ô nobles transfuges du mal…

Baccarat leva alors les yeux sur sir Williams, et elle eut froid au cœur. Il lui semblait qu’une voix secrète lui criait :

– Les monstres de cette nature peuvent-ils donc jamais être touchés par le repentir ? Non, non !

III

Tandis que ces événements se passaient à l’hôtel de Kergaz, une scène d’une tout autre nature avait lieu, quelques heures plus tard, à l’autre extrémité de Paris, c’est-à-dire dans le faubourg Saint-Honoré, à l’angle de la petite rue de Berri.

La nuit était profonde ; un brouillard épais tombait sur Paris, et son intensité était telle, que le service des omnibus et les voitures de place, et jusqu’à la circulation des équipages de maître, avaient dû être suspendus ; les becs de gaz ne parvenaient point à pénétrer l’obscurité de la nuit, et il fallait connaître admirablement son chemin pour ne point égarer dans ce quartier à peu près désert qui portait encore alors la dénomination de faubourg du Roule.

Cependant, au moment où onze heures sonnaient à l’église Saint-Philippe, plusieurs hommes arrivant de différentes directions se glissèrent successivement dans la rue de Berri, s’arrêtèrent tous à l’entrée d’une maison d’apparence plus que modeste, pour ne pas dire suspecte, aux fenêtres de laquelle on n’apercevait aucune clarté, et tous disparurent l’un après l’autre dans les profondeurs d’une allée noire que fermait une porte bâtarde.

Cette allée, qui se prolongeait assez longtemps, aboutissait à la rampe d’un escalier. Cet escalier ne montait pas, comme on aurait pu le croire, aux étages supérieurs de la maison ; il s’enfonçait au contraire dans la terre, et le premier de ces mystérieux visiteurs qui y posa le pied descendit environ cinquante marches dans l’obscurité la plus complète, s’aidant de la rampe et n’avançant qu’à tâtons.

Là, une main le saisit dans l’ombre et l’arrêta.

En même temps une voix assourdie lui dit :

– Où donc allez-vous, et venez-vous me voler mon vin ?

– L’amour est une chose utile, répondit le visiteur nocturne.

– C’est bien, reprit la voix.

Et soudain une porte s’ouvrit, un jet de lumière éclaira l’escalier, et le nouveau venu se trouva sur le seuil d’une salle souterraine dont le bizarre aspect mérite une courte description. C’était, à vrai dire, l’un des compartiments d’une cave, à en juger par la voûte cintrée et une douzaine de futailles rangées le long des murs.

Seulement on avait posé une planche sur les pièces de vin, de façon à en faire un siège improvisé ; puis on avait placé au milieu de la cave une table, sur cette table une lampe à modérateur, et devant elle un fauteuil.

C’était vraisemblablement le fauteuil du président de cette mystérieuse réunion. Auprès de la lampe, sur la table, se trouvait un dossier de paperasses assez volumineux. Mais celui qui les eût examinées avec attention n’aurait pu dire en quels caractères elles étaient écrites.

C’était d’indéchiffrables hiéroglyphes, un assemblage de chiffres arabes et romains et de signes typographiques dont il aurait fallu posséder la clef pour en deviner le sens énigmatique.

L’homme qui veillait à l’entrée de la salle souterraine introduisit ainsi successivement et en faisant la même question, à laquelle il fut invariablement répondu de la même manière, six personnages, qui tous étaient enveloppés dans un large manteau, ce qui leur donnait un aspect uniforme. Puis cela fait, il ferma soigneusement la porte et vint prendre place au bureau du président.

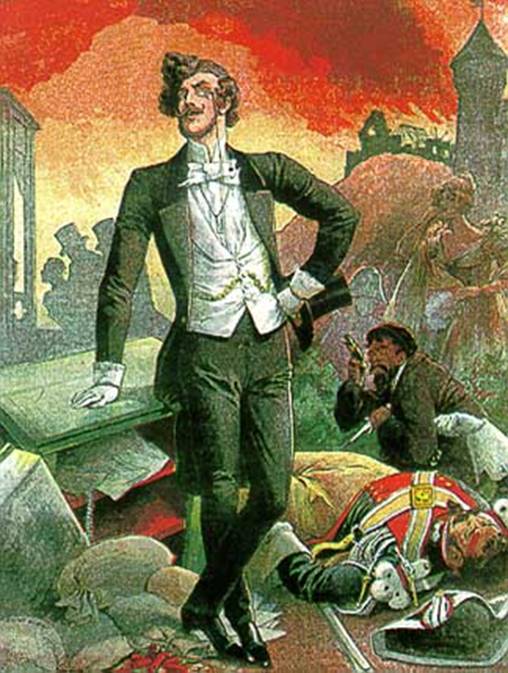

Ce personnage était un tout jeune homme. Avait-il dix-huit ou vingt-deux ans ? C’était ce que personne n’aurait pu dire au juste ; mais il était bien certain qu’il ne dépassait point ce dernier âge.

Cependant la physionomie, malgré cette extrême jeunesse, semblait révéler une haute énergie, une astuce merveilleuse, une audace à toute épreuve et une de ces intelligences d’élite qui se révèlent à de certaines heures par des traits de génie.

Sa mise était celle d’un lion du boulevard, terme alors à la mode, et qui résumait l’homme élégant, riche et inoccupé de cette époque. Il avait la lèvre moqueuse, la démarche assurée ; il portait la tête en arrière d’une certaine façon impertinente, et son regard paraissait dominer moralement les six personnes qu’il venait d’introduire.

Celles-là méritent aussi quelques lignes de silhouette.

Lorsque chacune d’elles se fut débarrassée de son manteau, le président de l’assemblée put constater combien elles étaient différentes d’aspect, de tournure, de vêtements et d’âge.

Le premier entré, et qui s’était assis tout près de la table, était un homme de cinquante ans environ, grand, mince, décoré de plusieurs ordres, portant d’épaisses moustaches teintes en noir avec soin, et une perruque de même couleur qui couvrait son front dégarni par l’âge.

Sa mise était celle d’un homme du monde, ayant conservé dans la vie civile la désinvolture pimpante d’un officier.

Le président lui dit :

– Bonjour, major, vous êtes exact.

Le second des six personnages était un homme de trente ans, portant ses cheveux un peu longs, sa barbe négligée, et ayant une sorte de cachet artistique dans toute sa personne.

– Bonjour, Phidias, dit le président en lui indiquant une place à sa gauche.

Le troisième n’était guère plus âgé que le président.

C’était un de ces petits jeunes gens qui portent un lorgnon d’écaille fiché dans l’œil, une moustache en croc et des manchettes, qu’on voit à toutes les premières représentations dramatiques, dans tous les concerts et dans tous les salons du demi-monde.

Mais comme le président, il avait l’œil vif, le nez droit, signe d’une volonté bien trempée, et la lèvre un peu moqueuse.

– Bonjour, baron, dit le président.

Le quatrième était bien dissemblable de tournure, d’aspect et de costume de ces trois hommes que nous venons de dépeindre.

Ce n’était point un élégant dandy, un jeune homme du monde, courant les comédiennes, fréquentant Tortoni et le café Anglais. C’était un domestique en livrée.

Non point cependant ce valet vulgaire, à l’air niais, qu’un fastueux dentiste ou un marchand de nouveautés affuble d’une casquette galonnée et d’un gilet rouge ; mais le laquais d’autrefois, le Frontin de bonne maison, le valet effronté qui reçoit les confidences de son maître et lui donne parfois des conseils, l’homme enfin entre deux âges, encore vert-galant pour les femmes de chambre, et pouvant, à la rigueur, jouer les oncles de province et les notaires de village.

Le salut que lui adressa le jeune président eut quelque chose de maçonnique et de mystérieux, qui prouvait qu’il était haut placé dans son estime.

Le cinquième avait une physionomie étrange ; c’était presque un vieillard, mais un vieillard robuste, vigoureux, dont les cheveux grisonnants couvraient à profusion le front étroit et fuyant, dont le petit œil gris pétillait d’un feu sombre, et dont les larges épaules, la taille courte et trapue, les fortes mains, trahissaient l’homme habitué à de rudes exercices.

Son visage était couturé de bizarres cicatrices. Avait-il eu la petite vérole, s’était-il brûlé avec le vitriol ou de la poudre, avait-il été défiguré par quelque horrible maladie ?

Mystère.

Toujours est-il que cet homme avait un aspect repoussant et dur, même dans sa toilette, qui était d’une recherche exagérée et de mauvais goût.

Il était vêtu comme pour aller au bal : habit noir, gilet blanc, sur lequel était fastueusement étalée en deux doubles une énorme chaîne de montre, bottes vernies enfermant des pieds énormes qui semblaient se souvenir du sabot, poignets de chemise odieusement rabattus sur les manches de l’habit.

Les mains rouges, calleuses, aux ongles déformés, étaient nues et paraissaient ignorer l’usage du gant.

Enfin le dernier de ces six personnages était, au contraire, ce que l’art et la fantaisie réunis auraient pu rêver de plus idéal.

Était-ce un créole ! Était-ce le produit mystérieux des amours d’un rajah de l’Inde avec une Anglaise aux épaules d’albâtre ? Était-ce quelque fier hidalgo dans les veines de qui coulait le sang des Maures de Grenade ?

Nul n’aurait pu le dire.

Il était grand, brun et presque olivâtre ; ses cheveux crépus avaient, comme sa barbe, qu’il portait courte et très soignée, un reflet bleuâtre d’aile de corbeau.

Ses traits, d’une parfaite régularité, et dont l’ensemble résumait un type de beauté merveilleuse, étaient éclairés par un regard ardent, fascinateur, étrange.

Dans le monde où il vivait, ce personnage, sur lequel nous reviendrons bientôt, et dont nous dirons l’origine transatlantique, avait été surnommé Chérubin le Charmeur.

Quand ces six personnes se furent assises, le président prit place au fauteuil qui lui était réservé, et salua tout le monde comme il avait salué chacun en particulier.

– Messieurs, dit-il, notre association, fondée sous le titre de Club des Valets-de-Cœur, se compose de vingt-quatre membres, la plupart inconnus les uns des autres, ce qui est une garantie de discrétion.

Les six associés, qui ne s’étaient jamais vus, se regardaient avec une mutuelle curiosité.

– Chacun de vous, poursuivit le président, a pu prendre connaissance des statuts du club avant d’entrer parmi nous : vous savez donc que la première des conditions est une obéissance passive au chef mystérieux et inconnu de tous, excepté de moi, et dont je ne suis que l’humble intermédiaire.

Les six membres du club s’inclinèrent.

– C’était donc, continua le président, un ordre du chef qui vous réunit ce soir ici, afin que vous puissiez vous connaître ; car vous allez être obligés de travailler presque en commun. Nous sommes sur la voie d’une opération qui pourrait avoir des résultats fabuleux.

À ces mots, il y eut un vif mouvement de curiosité dans l’assemblée.

– Quels sont les plans du chef ? reprit le président, c’est ce que je ne sais qu’imparfaitement, c’est ce qu’il m’est interdit de vous dire. Mes pouvoirs consistent à vous donner vos instructions…

Alors le président se tourna vers celui des assistants qu’on nommait le major :

– Major, lui dit-il, vous allez beaucoup dans le monde ?

– Beaucoup, répondit le major.

Le président parut consulter ses notes écrites en caractères hiéroglyphiques :

– Allez-vous, dit-il, chez la marquise Van-Hop ?

– Oui, répondit le major.

– Alors, vous êtes invité à son bal de mercredi prochain ?

– Très certainement.

– La marquise n’est-elle point une femme d’à peu près trente ans, créole de l’Amérique espagnole, mariée à un Hollandais ?

Le major fit un signe de tête affirmatif.

– Elle est fort riche, dit-on.

– Six ou sept cent mille livres de rente.

– Elle aime les arts et les artistes ; on dit même qu’elle a eu la fantaisie, depuis un an ou deux, de prendre des leçons de sculpture !

– Je suis son professeur, répondit celui des six associés que le président avait salué du nom de Phidias.

– Très bien. Je m’en doutais.

– Le marquis Van-Hop est un homme de quarante ans, flegmatique et taciturne… On le dit jaloux ?

– Très jaloux, répondit le major. Et cependant il n’a aucune raison de l’être : la marquise est irréprochable.

– Major, dit le président, vous présenterez chez la marquise, mercredi prochain, M. Chérubin que voilà.

Et le président désigna du doigt le sixième personnage, celui dont la beauté était merveilleuse.

Puis il reprit :

– La marquise n’est-elle point fort liée avec une femme de trente-cinq ans environ, veuve depuis deux ans, et qu’on nomme madame Malassis ?

– Je le crois, dit le major. J’ai même rencontré plusieurs fois la veuve chez la marquise aux réceptions intimes.

– Madame Malassis, poursuivit le président en compulsant ses notes, a été, dit-on, du vivant de son époux, à moitié légère.

– Oh ! à moitié… fit le major.

– Mais, disent toujours mes notes, la marquise l’ignore complètement, et elle tient madame Malassis pour la plus honnête des femmes ; d’autant que la veuve est recherchée assidûment par le vieux duc de Château-Mailly, qui la veut épouser, et ne craindra point de l’instituer par testament sa légataire universelle, au détriment de son neveu le comte de Château-Mailly, qui commence à se ruiner…

– Qui achève, plutôt, dit le major.

– Soit, répondit le président.

Alors il se tourna vers le cinquième des associés, celui-là même dont la mise prétentieuse, la figure étrange et brutale, et la stature athlétique faisaient une sorte d’hercule endimanché :

– Madame Malassis, lui dit-il, cherche un homme de confiance qui puisse remplir auprès d’elle les doubles fonctions d’intendant et de maître d’hôtel, une sorte de maître-jacques qu’elle payera le moins cher possible, et qui aura chez elle une besogne d’enfer. Madame Malassis n’est pas riche, mais elle veut représenter. Vous vous rendrez demain chez elle, rue de la Pépinière, 41, et lui direz que vous avez appris indirectement qu’elle cherchait un intendant.

L’homme aux larges épaules s’inclina.

– Quant à vous, poursuivit le jeune président en s’adressant au laquais en livrée, vous avez été chassé hier de chez le vieux duc de Château-Mailly ?

– C’est-à-dire, fit le laquais, que je me suis fait chasser, pour me conformer aux instructions que vous m’aviez données.

– C’est ce que je voulais dire ; mais vous avez oublié de rendre au duc une clef qu’il vous avait confiée.

– La clef du jardin de la maison n° 41, rue de la Pépinière ?

– Précisément.

– En outre, vous devez avoir, bien que vous n’ayez passé que trois mois au service de M. de Château-Mailly, une connaissance parfaite de ses habitudes, de l’emploi de son temps, de ses goûts, de ses manies ?

– Quand je sers un homme, je l’observe tout d’abord.

– Donc vous l’avez observé ?

– Je le sais par cœur.

– Très bien ; on vous demandera des renseignements en temps et lieu. Pour le moment, vous allez passer dès demain chez un serrurier qui est établi rue de Lappe, au coin de la rue du Faubourg-Saint-Antoine ; vous entrerez dans sa boutique, et lui direz simplement : « Te souviens-tu de Nicolo ? » À quoi il vous répondra : « Je l’ai vu guillotiner. »

– Est-ce tout ? demanda le laquais.

– Vous lui présenterez la clef que vous avez gardée…

– Ah ! je comprends…

– Et vous le prierez de vous en faire une pareille. Vous retournerez chez lui le lendemain à la même heure. Il vous remettra les deux clefs, la neuve et la vieille, et vous renverrez cette dernière à M. de Château-Mailly.

– Que ferai-je de l’autre ?

– Vous irez vous promener vers huit heures sur le boulevard des Italiens, et vous attendrez devant les bains Chinois. Vous y rencontrerez monsieur…

Le président désignait du doigt celui des associés qui résumait si parfaitement avec son lorgnon dans l’œil droit et ses favoris taillés en côtelettes le type du lion du boulevard.

Ce dernier fit un geste de surprise.

– Cher associé, dit le président, madame Malassis est encore, à l’heure qu’il est, une fort belle femme, et vous auriez tort de refuser la clef que l’on vous remettra.

Le lion salua sans mot dire.

– Messieurs, acheva le président, comme vous allez tous les six travailler ensemble et à la même heure, il était nécessaire que vous fussiez présentés les uns aux autres. Maintenant, vous vous connaissez et vous pouvez vous séparer. Chacun de vous recevra de minutieuses instructions à domicile.

Et le président leva la séance et congédia les six valets-de-cœur, qui, tous, s’en allèrent l’un après l’autre et disparurent dans l’épais brouillard qui couvrait Paris.

Quand la porte d’entrée de la salle souterraine se fut refermée sur le dernier, le jeune homme qui avait présidé la séance alla pousser de nouveau les verrous ; puis, bien assuré qu’il était seul, il frappa contre une cloison en planches qui séparait ce compartiment de cave d’un autre compartiment, et dit :

– Maître, vous pouvez entrer.

Aussitôt la cloison tourna sur elle-même, faisant l’office d’une porte, et un homme enveloppé dans un grand manteau, pareil à celui que portaient les six valets-de-cœur, apparut, et dit d’une voix railleuse :

– Ma parole d’honneur, tu présides comme un juge, Rocambole.

– N’est-ce pas, capitaine ?

Et Rocambole, car c’était lui que nous retrouvons ainsi métamorphosé, salua avec respect le capitaine, sir Williams, c’est-à-dire le vicomte Andréa, le frère du trop crédule Armand de Kergaz.

– Oui, continua le capitaine, tu présides comme un vrai magistrat, et, l’œil collé à une fente de la cloison, je ne t’ai pas perdu de vue un seul instant… C’est à ne jamais croire que tu as été cet affreux vaurien qui fit tomber la tête innocente du pauvre Nicolo.

– Ah ! capitaine, murmura Rocambole avec humilité, vous savez bien…

– Le fils adoptif de la veuve Fipart, poursuivit le baronet sir Williams, qui vendit la mèche du capitaine au dernier moment pour quelques billets de mille…

Et le baronet accentuait ce reproche sans la moindre aigreur.

– Cependant, répliqua Rocambole avec flegme, vous êtes un esprit trop supérieur pour ne point comprendre et excuser ma conduite d’alors. Alors, voyez-vous, je n’étais qu’un de vos agents subalternes, vous ne m’aviez pas fait mon éducation comme aujourd’hui ; enfin je n’étais point votre fils…

– C’est vrai, drôle…

– Et puis, vous ne saviez pas ce que je deviendrais, et moi j’ignorais ce que vous étiez… un homme fort !

– Heu ! heu ! fit Andréa d’un air modeste.

– Vous veniez de perdre la partie, vous étiez ruiné ; je trouvais mon compte à vous vendre, je vous ai vendu. À ma place vous en eussiez fait autant…

– Parbleu ! dit froidement le baronet.

– Depuis, acheva Rocambole, nous avons fait la paix, en gens qui s’aiment et s’estiment ; vous avez fait de moi un élégant, un homme du monde ; vous m’avez adopté comme votre fils. À New York, où nous avons travaillé, vous m’avez initié à tous les mystères de notre art… Bref, aujourd’hui, c’est, entre nous, à la vie et à la mort ; je suis votre esclave… je me ferais faucher vingt fois pour vous.

– Allons donc ! fit le baronet avec dédain, est-ce qu’on fauche des gens comme nous ?

Et il ajouta, avec ce terrible sourire qui jadis faisait frissonner Armand de Kergaz lui-même :

– Mais, trêve de reconnaissance aujourd’hui, monsieur le vicomte de Cambolh… Eh ! eh ! s’interrompit-il, avoue que je t’ai joliment redressé ton nom.

– Vous êtes un homme de génie, fit Rocambole avec admiration.

– Monsieur le vicomte de Cambolh, avec un h à la fin, cela frise la noblesse historique. Tu es d’origine suédoise, entends-tu bien ?

– Mon père, répliqua gravement le vaurien devenu gentleman, mon père, le général marquis de Cambolh, a quitté la Suède lors de l’avènement de Bernadotte au trône. Il était trop fier pour servir un étranger.

– Parfait ! dit sir Williams ; l’accent est simple, convaincu, le geste est digne. Parfait ! mais en attendant, mon drôle, donne-moi à souper, car le chef des Valets-de-Cœur meurt littéralement de faim.

– Venez, dit Rocambole ; montons chez moi. Vous allez trouver le couvert mis et de quoi vous refaire de vos austérités de la journée. Oh ! le saint homme, ajouta-t-il en riant, que mon pauvre père adoptif !… il vit de haricots et se donne la discipline…

– C’est l’incendie de ma vengeance qui couve ! répondit sir Williams, dont l’œil étincela comme un charbon ardent. Armand de Kergaz n’en est pas quitte avec moi.

IV

Rocambole alla à la porte et l’ouvrit.

– Venez, répéta-t-il en prenant sir Williams par la main et l’entraînant.

Il lui fit gravir sans lumière l’escalier qui conduisait à l’allée noire ; puis, au lieu de suivre cette allée, il posa le pied sur les marches d’un autre escalier.

Celui-là conduisait au premier étage de la maison, qui paraissait, du reste, inhabitée.

En sortant de la cave, Rocambole avait soufflé la lampe ; de telle façon qu’il marchait avec Andréa dans une obscurité complète.

Mais, au premier étage, le président des Valets-de-Cœur s’arrêta, chercha une porte et une serrure à tâtons, introduisit une clef, et aux ténèbres de l’escalier succédèrent presque aussitôt les clartés douteuses d’une lampe à abat-jour, que le capitaine aperçut à l’extrémité d’une sorte de cabinet de toilette encombré de vêtements, de malles et de tous les objets qu’entasse un garçon dans une pièce de débarras.

Rocambole entra. Le capitaine le suivit, et, quand la porte mystérieuse se fut refermée sur eux, ce dernier put remarquer qu’elle était si parfaitement dissimulée par un portemanteau qu’il était impossible, à ceux qui entraient dans le cabinet de toilette par une autre issue, d’en soupçonner même l’existence.

– Vous voyez, mon oncle, dit Rocambole, qu’à présent M. le vicomte de Cambolh n’a plus rien de commun avec cet affreux voisin qui préside les Valets-de-Cœur et se glisse dans une cave par un escalier borgne.

Ce disant, Rocambole se mit à rire et poussa une seconde porte.

Le baronet sir Williams se trouva alors sur le seuil de la chambre à coucher du lion, une chambre coquette, mignonne, respirant un luxe sobre et délicat, tel qu’aurait pu le rêver une femme du monde artistique et galant.

Une épaisse moquette à fleurs d’un rouge pâle, se détachant sur un fond blanc, jonchait le sol ; une étoffe de même couleur servait de rideaux et de portières. Le lit était un bijou de sculpture imitant le vieux chêne ; un meuble de Boule se dressait entre les deux croisées, surmonté d’une petite glace de Venise. Çà et là des tableaux de maître de petite dimension, une panoplie dans le fond du lit, dont les tentures étaient semblables aux rideaux, aux tapis et aux meubles.

Un grand feu flambait dans la cheminée.

– Capitaine, dit Rocambole en avançant à son chef un immense fauteuil confortable, je vais vous faire servir auprès du feu. Nous serons plus à notre aise ici que dans le salon. C’est une canaille d’honnête homme que je vais chasser au premier jour.

– Comme tu voudras, mon fils, répondit le baronet avec une indulgence toute paternelle.

Rocambole passa dans le salon, une fort belle pièce, un peu basse de plafond, comme la chambre à coucher, et gagna une toute petite salle à manger dans laquelle un valet sommeillait sur une banquette, et où était dressée une petite table toute servie.

– Jacques, dit-il en éveillant le laquais, roule cette table dans ma chambre, je souperai au coin du feu… avec mon oncle.

C’était ainsi que Rocambole désignait le baronet.

Le valet obéit et transporta dans la chambre à coucher le souper de son maître, qui consistait en une volaille froide, un pâté, quelques douzaines d’huîtres et deux flacons de vieux vin, d’une couleur jaunâtre merveilleuse. Le baronet, qui, sans doute, ne venait point chez son élève pour la première fois, avait repris, dans son fauteuil, cette attitude pleine d’humilité et de bonhomie craintive qu’il avait chez le comte Armand de Kergaz.

Pour le valet de Rocambole, le baronet sir Williams n’était plus que l’oncle Guillaume, un provincial dévot et riche dont on cultivait l’héritage.

– Tu peux aller te coucher, Jacques, dit Rocambole.

Le valet s’inclina et sortit.

Rocambole ferma la porte, fit glisser la portière sur sa tringle et revint s’asseoir près du feu, de l’autre côté de la table.

Le baronet avait déjà entamé bravement la volaille froide et décoiffé l’un des flacons.

– Nous sommes seuls, mon oncle, dit Rocambole ; nous pouvons causer.

– Et nous causerons, mon fils, car j’ai de longues instructions à te donner. Mais, d’abord, où en sont tes finances ?

– Les miennes ou celles du club ?

– Les tiennes, parbleu !

– Dame ! fit Rocambole avec ingénuité, elles sont basses, mon oncle. J’ai perdu hier cent louis… à mon cercle ; vous me l’aviez conseillé.

– Bien ! très bien ! il faut savoir perdre. C’est semer peu pour récolter beaucoup.

– J’ai trois chevaux à l’écurie, poursuivit Rocambole, un valet de chambre, un garçon. Titine me coûte les yeux de la tête…

– Tu la quitteras. Titine est une femme vulgaire, elle engraisse au moral comme au physique, et j’ai renoncé aux projets que j’avais sur elle. Je te trouverai mieux.

– Tout cela, poursuivit Rocambole, sagement additionné, compose bien un budget de quarante mille livres de rente.

– Comment ! drôle, fit le baronet sans trop d’aigreur, tu dépasses ce chiffre ?

– Pas encore, mais vous pourriez bien, mon oncle, faire quelque chose de plus.

– Soit, si tu travailles en conséquence.

– Dame ! il me semble que je vais assez bien jusqu’ici…

– Peuh ! c’est selon…

Et sir Williams eut un sourire bonhomme, tout en plongeant sa fourchette jusqu’au manche dans le pâté de foie gras.

– Quand vous donneriez un billet de mille de plus…

– Par an ou par mois ?

– Par mois, mon oncle.

– Mon fils, fit gravement le baronet, Dieu m’est témoin que je ne suis pas un de ces ladres qui lésinent en affaires et font des économies de bouts de chandelle…

– Oh ! je le sais bien, dit Rocambole.

– Mais, cependant, j’entends ce que nous appelons le commerce, et j’ai un principe invariable ; à chacun selon ses œuvres.

– Ceci est une maxime évangélique, mon oncle.

– C’est la mienne, fit le baronet qui redevint par son attitude le grand coupable repenti, le saint dont le comte et la comtesse de Kergaz vantaient les vertus. Donc, poursuivit-il, si tu gagnes le billet de mille francs mensuel que tu demandes, je ne vois aucun inconvénient à te l’accorder.

– Vous savez bien, mon oncle, que je ne boude pas à l’ouvrage.

– Ah ! c’est que, dit sir Williams, il ne s’agit plus aujourd’hui d’une besogne vulgaire, de quelques chiffons amoureux à soustraire de droite et de gauche pour les revendre ; nous avons mieux que cela à faire.

– Je m’en doute, mon oncle, car vous m’avez dit que l’affaire était bonne…

– Elle est colossale… gigantesque… répondit froidement le baronet.

– Peut-on savoir ?…

– Certainement, puisque j’ai toute confiance en toi.

– Elle est assez bien placée votre confiance, mon oncle, dit Rocambole avec calme ; je ne suis plus assez bête pour vous trahir ; on ne se brouille pas avec le génie.

– Il est certain, dit le baronet avec son calme habituel, qu’entre gens comme nous, le dévouement, la reconnaissance, l’affection, sont autant de mots vides de sens. De toi à moi, il y a des intérêts. L’amitié vraie n’a pas d’autre loi.

– Vous parlez d’or, mon oncle.

– Si tu trouves mieux que moi, c’est-à-dire un homme plus fort, plus intelligent, qui t’estime autant que je le fais et t’offre plus d’avantages, tu serais un niais de me rester fidèle.

– Je n’ai jamais été niais, dit Rocambole en versant à boire au baronet.

– Mais comme tu ne trouveras pas, je ne vois aucun inconvénient à te confier une partie de mes plans.

– Voyons !

– D’abord, dit sir Williams, procédons par ordre et remontons un peu haut. Comment as-tu trouvé ma petite comédie pour rentrer dans le domicile fraternel ?

– Oh ! parfaite, dit Rocambole avec l’accent d’une sincère admiration. L’évanouissement sur la route était si merveilleusement joué, que si je n’avais été précisément le postillon, vous eussiez été écrasé… La scène de reconnaissance, le repentir, les remords, la vie pénitente, tout cela est très fort, mon oncle.

– N’est-ce pas ? fit sir Williams, satisfait des éloges.

– Seulement, reprit Rocambole, je ne comprends pas que vous ayez la fantaisie de continuer longtemps ce rôle. Ce doit être assez assommant de vivre éternellement au sein de la vertu.

– Peuh ! on s’y fait. Il faut bien, du reste, que je prépare ma petite vengeance, et ils sont sur ma liste.

Et le baronet compta sur ses doigts.

– Il y a d’abord Armand : à tout seigneur tout honneur.

– Vous savez, dit Rocambole, que j’ai à son service un joli coup de couteau.

– Pas encore… Diable ! comme tu y vas… L’enfant hériterait… et puis, Jeanne ne m’aime pas encore, et il faut que Jeanne m’aime.

Le sourire infernal qui passa alors sur les lèvres du baronet eût glacé d’épouvante le comte Armand de Kergaz.

– Après lui, dit sir Williams continuant son énumération, nous avons mademoiselle Baccarat. Oh ! celle-là, le jour où je la tiendrai, elle versera des larmes de feu, et regrettera de s’être évadée de chez Blanche.

– Une belle fille, cependant, observa Rocambole, mais qui a fait une vilaine fin. Si elle avait été gentille, elle avait un bien bel avenir… Une femme comme elle dans vos mains, mon oncle, aurait fait un fier chemin !

– J’en ai une de ce genre à ma dévotion.

– Oh ! oh ! la verrai-je ?

– On vous la donnera si vous êtes sage, répliqua le baronet avec cet accent bonhomme d’un père qui promet un jouet à son fils.

– Ma parole d’honneur, mon oncle ! s’écria Rocambole ému, si la sensibilité n’était pas une bêtise indigne de gens comme nous, je vous baiserais les mains. Vous êtes une crème d’oncle !

– À la mode bretonne, répondit sir Williams en riant. Mais comptons toujours… Après Baccarat, tu penses bien que je n’oublierai pas notre ami Fernand Rocher. Celui-là n’a pas voulu aller au bagne innocent… eh bien, on l’y enverra coupable. Il est trop riche pour devenir voleur, mais on en fera un assassin… Tu le sais, l’amour est une chose utile.

– Et mademoiselle Hermine ? interrogea Rocambole.

– Mon cher, dit le baronet avec un calme terrible, quand j’ai daigné songer à une femme que je n’aimais pas pour en faire la mienne, et que cette femme m’a refusé, elle peut être assurée d’une chose, c’est que je creuse à ses pieds, et peu à peu, un gouffre où elle engloutira son honneur, sa réputation, son repos, et toute sa vie à venir.

– Et de trois ! fit Rocambole.

– Puis, continua le baronet, nous ferons évidemment quelque chose pour cet honnête Léon Rolland, un imbécile qui m’a fait tuer mon pauvre Colar.

– Et Cerise ? demanda le vaurien.

– Entre nous, dit sir Williams, je n’en veux pas à Cerise. Seulement, cette vieille canaille de Beaupréau, pour qui j’ai toujours un faible, en est amoureux comme au premier jour, et je lui ai fait des promesses.

– Est-ce tout ? demanda Rocambole.

– Oui… je crois.

– Mais… Jeanne ?

– Oh ! celle-là, dit sir Williams, je ne la hais pas… je l’aime !

Ce mot, dans la bouche du terrible chef des Valets-de-Cœur, c’était, dans un ténébreux avenir, l’arrêt de mort du comte de Kergaz.

– Mon oncle, dit Rocambole, pourrait-on savoir ce que vous comptez faire à l’endroit de tous ces gens-là ?

– Non, répondit nettement le baronet, et cette question est une niaiserie dans ta bouche. Tu ne sais donc pas, mon fils, que l’homme qui veut se venger doit se taire à lui-même le secret de sa vengeance ? On peut dire à un associé le mot d’une affaire ; l’énigme d’une vengeance, jamais.

– Ainsi, vous continuerez à porter la nuit un cilice inoffensif ?

– Sans doute.

– À vous affubler de cette houppelande, et à coucher, l’hiver, dans une chambre sans feu ?

– Oui.

– À travailler douze heures par jour pour tenir les écritures d’un boutiquier ?

– Non, car mon bien-aimé frère Armand vient de me donner une autre besogne.

– Vous aurait-il fait son intendant ? demanda railleusement Rocambole.

– Mieux que cela, mon fils. Il m’a nommé le chef de sa police.

Rocambole, qui élevait son verre à ses lèvres en ce moment, le reposa brusquement sur la table et partit d’un grand éclat de rire.

– Pas possible ! s’écria-t-il.

– Oui, mon fils, continua le baronet dont l’œil brillait d’une infernale joie, voilà jusqu’à quel point cet homme est fort : il a une police… tu sais, par Satan, quelle police ! une réunion de sourds et d’aveugles. Cette police a mis la main sur le seul document que j’aie cru devoir laisser courir le monde, c’est-à-dire une petite note concernant les Valets-de-Cœur.

– Sangdieu ! fit Rocambole en sautant sur son siège, qu’avez-vous fait là, mon oncle ?

– Une bien belle chose, mon fils… J’ai posé un paratonnerre, car, écoute-moi bien, si bête que soit la police d’un philanthrope, elle peut avoir des hasards, de la chance, laisser couler un avis utile dans l’oreille d’un préfet de police, – enfin devenir embêtante à un moment donné…

– C’est vrai, dit Rocambole, touché de la justesse du raisonnement.

– Or, poursuivit sir Williams, le meilleur moyen de paralyser cette police était de la diriger. J’ai adopté ce moyen. J’ai laissé traîner un document en bon lieu. Ce document parlait des Valets-de-Cœur, de leur association et de leur but. Là s’arrêtaient les détails. Armand, cet homme fort, s’est empressé de me confier la grave mission de découvrir les chefs de la bande, ses moyens d’action, ses statuts.

– Eh bien, demanda le président des Valets-de-Cœur, qu’en ferez-vous ?

– Je démasquerai ces bandits.

– Hein ? fit Rocambole stupéfait.

– C’est-à-dire que tu affilieras quatre ou cinq drôles auxquels nous ne dirons que peu de chose, à qui nous donnerons une besogne insignifiante… puis je les prendrai sur le fait, et la police correctionnelle ou le tribunal mystérieux de mon bien-aimé frère en feront bonne justice. Cela fait, l’association des Valets-de-Cœur n’existera plus. Elle aura été la réunion de quatre ou cinq drôles de bas étage, et la société sera sauvée… grâce à moi. Heu ! qu’en dis-tu ?

– Mon oncle, murmura Rocambole stupéfait d’admiration, vous êtes un homme de génie !

– Il faut bien être quelque chose en ce monde, répondit modestement sir Williams.

– Ah ! çà, reprit Rocambole, tout cela est bel et bon, mais si vous gardez pour vous seul le secret de votre vengeance, je devrais au moins savoir quelque chose de cette fameuse opération que vous qualifiez de gigantesque et pour laquelle vous m’avez fait réunir les six Valets-de-Cœur que vous avez vus ce soir.

– Je vais te dire ce qu’il est indispensable que tu saches.

– Voilà tout.

– Voilà tout, mon fils. Un homme prudent doit garder son dernier mot comme une poire pour la soif.

Le baronet repoussa la table, car il avait achevé son repas, alluma un cigare, se renversa dans son fauteuil, aspira et rendit quelques gorgées de fumée, et dit :

– Tu sais déjà que le marquis Van-Hop est un riche Hollandais qui passe les hivers à Paris. On lui donne cinq ou six cent mille livres de rente ; mais cette fortune est une misère auprès de celle qu’il pourrait avoir s’il n’était pas marié.

– Tiens, dit Rocambole, voilà qui est bizarre.

– Voici comment, continua le baronet. Le marquis Van-Hop avait un oncle ; cet oncle quitta la Haye pauvre comme Job, avec une pacotille sur le dos. Il alla aux Indes, y servit la Compagnie et y fit une fortune fabuleuse. Il a laissé vingt millions à sa fille unique, l’enfant d’une Indienne, une femme qui a tous les instincts du sauvage unis à toute l’éducation d’une fille de nabab retirée à Londres et pensionnée royalement par Sa Majesté britannique.

– Tiens ! interrompit Rocambole, voici qui commence à peu près comme un roman.

– Le roman est l’histoire de la vie, mon fils, répliqua gravement le baronet. Mais je continue. Il y a dix ans, le marquis alla aux Indes voir son oncle ; il y inspira un violent amour à sa cousine, et sa cousine déclara résolument à son père qu’elle n’épouserait jamais un autre homme que lui. Malheureusement le marquis annonçait alors un voyage autour du monde, comme doit le faire tout honnête Hollandais, voué par ses aïeux au culte des missions. Le marquis avait commencé son voyage par les Antilles ; il s’était arrêté à la Havane espagnole, et il y avait vu et aimé sur-le-champ une jeune créole qui se nommait Pepa Alvarez. Le marquis était jeune, il n’était pas encore possédé de la soif de l’or ; il se trouvait assez riche, et au lieu d’épouser sa cousine, il s’en retourna à la Havane, où il fit la señorita Pepa Alvarez marquise Van-Hop.

– Le niais ! murmura Rocambole, peut-on cracher ainsi sur vingt millions !

– Il en avait six…

– C’est une mauvaise raison, mon oncle.

– Soit, je poursuis. Mais le marquis était loin de s’imaginer quel volcan de passion il avait allumé dans le cœur de cette fille du ciel indien. Elle l’aimait, elle l’aimait avec furie, comme les bonzes de son brûlant pays aiment le dieu Siva, et elle eût tordu, éventré elle-même, arraché avec ses ongles le cœur de la Havanaise, lorsqu’elle apprit, au bout de trois ans, pourquoi son beau cousin, qu’elle attendait toujours, ne revenait pas… Il y a huit ans que le marquis est marié, il y en a cinq que l’Indienne rêve une de ces vengeances splendides comme je sais les comprendre…

– Elle hait donc le marquis ?

– Non, elle l’adore plus que jamais.

– Mon Dieu ! fit ingénument Rocambole, il est pourtant facile de se débarrasser d’une rivale, quand on est née dans l’Inde et qu’on a vingt millions.

Sir Williams haussa les épaules.

– Tu es jeune, mon fils, dit-il avec dédain.

Rocambole le regarda.

– Dame ! fit-il, il me semble qu’il y a cinquante manières différentes de rendre un homme veuf. Si l’Indienne me donnait cent mille francs, à moi…

– Elle m’a promis cinq millions, dit froidement le baronet.

Rocambole jeta un cri de stupéfaction.

– Et la marquise vit encore ? dit-il.

– Oui, fit le baronet d’un signe de tête.

– Mais alors elle vous les a promis… il y a… une heure.

– Non, il y a un an.

– Et vous avez… attendu ?

– Mon fils, dit le baronet, la petite conversation que nous avons ensemble me confirme dans une opinion que j’avais déjà sur toi…

– Laquelle, mon oncle ?

– C’est que tu manques de pénétration. Tu as de bonnes dispositions, tu exécutes assez bien un plan, mais…

– Mais ? interrogea Rocambole, qui se mordit les lèvres.

– Tu ne sais pas le concevoir. Au surplus, tu es jeune, cela viendra.

Et le baronet ajouta d’un ton plus doux :

– Comment, étourdi, tu t’imagines que lorsqu’une femme aime éperdument un homme, lequel ne l’aime pas et aime, au contraire, une autre femme, il suffit de faire assassiner ou empoisonner cette dernière pour arriver jusqu’à lui ?…

– C’est juste, mon oncle.

– Mais comprends donc, jeune brute, que le marquis aime sa femme ; que si sa femme mourait, il serait capable de se tuer, ce qui fait que l’Indienne en serait pour ses frais…

– Je comprends cela, mon oncle.

– Par conséquent, mon cher niais, il faut que le jour où la marquise mourra, son mari ait cessé de l’aimer… et cependant il ne faut pas qu’il en aime une autre que l’Indienne.

– Diable ! voilà qui se complique étrangement, il me semble.

– Alors l’Indienne, qui a parfaitement saisi la justesse de ce raisonnement, et qui, cependant, ne veut pas renoncer à son amour, n’a eu d’autre ressource que de se jeter dans mes bras et de m’offrir cinq millions.

– Où l’avez-vous rencontrée ? demanda Rocambole, intrigué.

– À New York, l’année dernière. Oh ! c’est toute une histoire, et je veux bien te la dire.

– Voyons ! interrogea Rocambole.

V

Le baronet alluma un second cigare et reprit :

– C’était quelques jours avant notre départ de New York. Notre voyage n’avait pas manqué de péripéties et d’aventures : nous avions eu des hauts et des bas. La police américaine est bonne fille, mais je ne connais pas de plus mauvais pays que les États-Unis pour y vivre honnêtement. On n’y peut traiter en grand aucune affaire. Bref, je n’emportais guère en Europe qu’une centaine de mille francs, une misère, quand on songe que nous étions depuis trois ans en Amérique.

« Un soir, comme je rentrais à notre hôtel, je vis passer une voiture attelée de quatre chevaux et conduite à la daumont.

« Au fond de cette voiture, j’aperçus une femme de vingt-cinq à trente ans.

« Elle avait une figure étrange et de celles qu’on n’oublie jamais.

« Pour un Européen, c’est-à-dire un homme qui n’est point initié à tous les mystères des croisements de race, cette femme était blanche ; on aurait pu, à son costume, la prendre pour une Parisienne brune. Pour moi, c’était une femme de couleur ; non pas la femme qui a du sang noir dans les veines, mais du sang indien, du sang de la race jaune, qui adore le dieu Siva, et croit au paradis de Vichnou.

« Tous les appétits sauvages, toutes les passions volcaniques de cette race éclose aux feux d’un ciel torride se peignaient sur le visage de cette créature, vêtue à l’européenne comme pour aller à Longchamps, et qu’emportait un landau, produit élégant de l’industrie parisienne.