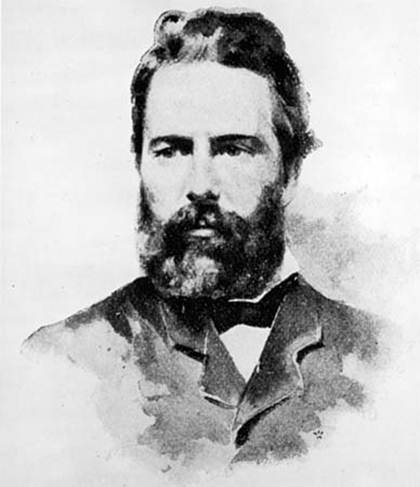

Herman Melville

MOBY DICK

(1851)

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

CHAPITRE III L’Auberge du Souffleur

CHAPITRE XI En robes de chambre

CHAPITRE XV Soupes de poissons

CHAPITRE XXIII Terre sous le vent

CHAPITRE XXVI Chevaliers et écuyers

CHAPITRE XXVII Chevaliers et écuyers (suite)

CHAPITRE XXIX Stubb affronte Achab

CHAPITRE XXXIII Le specksynder

CHAPITRE XXXIV La table de la chambre

CHAPITRE XXXVI Le gaillard d’arrière

CHAPITRE XXXVII Au coucher du soleil

CHAPITRE XXXIX Premier quart de nuit

CHAPITRE XL Minuit. Le gaillard d’avant

CHAPITRE XLII La blancheur de la baleine

CHAPITRE XLVIII Première mise à la mer

CHAPITRE L La pirogue d’Achab, son équipage. Fedallah

CHAPITRE LIV L’histoire du Town-Ho (telle qu’elle fut racontée à l’Auberge Dorée)

CHAPITRE LV Monstrueuses représentations de baleines

CHAPITRE LXI Stubb tue un cachalot

CHAPITRE LXIV Le souper de Stubb

CHAPITRE LXV La baleine en tant que mets

CHAPITRE LXVI Le massacre des requins

CHAPITRE LXXI L’histoire du Jéroboam

CHAPITRE LXXII La corde à singe

CHAPITRE LXXIII Stubb et Flask tuent une baleine franche et en discutent

CHAPITRE LXXIV La tête du cachalot. Croquis de comparaison

CHAPITRE LXXV La tête de la baleine franche. Croquis de comparaison

CHAPITRE LXXVII Le foudre d’Heidelberg

CHAPITRE LXXVIII Seaux et citerne

CHAPITRE LXXXI Le Péquod rencontre la Vierge

CHAPITRE LXXXII Honneur et gloire de la chasse à la baleine

CHAPITRE LXXXIII Jonas du point de vue historique

CHAPITRE LXXXVII La grande armada

CHAPITRE LXXXVIII Écoles et maîtres d’école

CHAPITRE LXXXIX Poissons amarrés et poissons perdus

CHAPITRE XCI Le Péquod rencontre le Bouton-de-Rose

CHAPITRE XCVIII Arrimage et nettoyage

CHAPITRE CII Un berceau de verdure aux îles des Arsacides

CHAPITRE CIII Mesures du squelette du cachalot

CHAPITRE CIV La baleine fossile

CHAPITRE CV La taille de la baleine diminue-t-elle ? Disparaîtra-t-elle ?

CHAPITRE CVIII Achab et le charpentier Le pont. Premier quart de nuit

CHAPITRE CIX Achab et Starbuck dans la cabine

CHAPITRE CX Queequeg dans son cercueil

CHAPITRE CXV Le Péquod rencontre le Célibataire

CHAPITRE CXVI Le cachalot agonisant

CHAPITRE CXVII La veillée de la baleine

CHAPITRE CXX Le pont vers la fin du premier quart de nuit

CHAPITRE CXXI Minuit. Les pavois du gaillard d’avant

CHAPITRE CXXII Minuit dans la mâture Tonnerre et éclairs

CHAPITRE CXXV Le loch et la ligne

CHAPITRE CXXVI La bouée de sauvetage

CHAPITRE CXXVIII Le Péquod rencontre la Rachel

CHAPITRE CXXXI Le Péquod rencontre la Joie

CHAPITRE CXXXIII La chasse. Premier jour

CHAPITRE CXXXIV La chasse. Second jour

CHAPITRE CXXXV La chasse. Troisième jour

À propos de cette édition électronique

ÉTYMOLOGIE

(fournie par un pion de collège qui mourut tuberculeux)

Je le revois, ce blême surveillant usé jusqu’à la transparence depuis ses vêtements jusqu’au cœur, au cerveau. Il époussetait éternellement ses vieux lexiques et ses grammaires avec un étrange mouchoir ironiquement égayé de tous les joyeux drapeaux de toutes les nations connues du monde. Il aimait à épousseter ses vieilles grammaires ; d’une certaine manière, cela lui rappelait avec douceur qu’il était mortel.

Quand vous assumez d’enseigner les autres et de leur apprendre comment appeler la baleine (whale-fish) en notre langue, omettant par ignorance la lettre H qui à elle seule contient presque tout le sens du mot, vous ne respectez pas la vérité.

Hackluyt

Wahle… suéd. et dan. Hval. Sa rondeur et sa nage en roulis valent son nom à cet animal ; car en danois hvalt signifie : en arche, en voûte.

Dictionnaire de Webster

Wahle… plus directement du hollandais et de l’allemand. Wallen ; A. S. Walw-ian : rouler, se vautrer.

|

|

Hébreu |

|

Khtoζ |

Grec |

|

Cetus |

Latin |

|

Whoel |

Anglo-Saxon |

|

Hvalt |

Danois |

|

Wal |

Hollandais |

|

Hwal |

Suédois |

|

Hvalur |

Islandais |

|

Whale |

Anglais |

|

Baleine |

Français |

|

Ballena |

Espagnol |

|

Pekee-Nuee-Nuee |

Fidjien |

|

Pehee-Nuee-Nuee |

Dialecte d’Erromango |

EXTRAITS

(fournis par un très obscur bibliothécaire)

Tout semble prouver que ce personnage falot, fouineur acharné, ce pauvre diable de très obscur bibliothécaire parcourut d’interminables galeries de la Bibliothèque vaticane et tous les étalages de livres de la terre, glanant au hasard les moindres allusions qu’il pouvait tant bien que mal trouver dans n’importe quel livre tant sacré que profane. Aussi ne devez-vous pas tenir indifféremment dans cette cueillette toute assertion pour parole d’un évangile de cétologie. Loin de là. En ce qui concerne les auteurs anciens et les poètes en général, les extraits, cités ici, n’ont d’autre valeur et d’autre attrait que ceux que leur confère une vue d’ensemble sur les pièces et morceaux de ce qu’ont dit, pensé, imaginé et chanté sur le Léviathan de nombreuses nations et de nombreuses générations dont la nôtre.

Alors, adieu, porte-toi bien, pauvre diable de bibliothécaire très obscur dont je suis le commentateur. Tu appartiens à la race blafarde et incurable qu’aucun vin de ce monde ne saurait jamais réchauffer ; et pour qui le pâle Xérès aurait une trop capiteuse rutilance ; mais, auprès de toi, l’on aime à s’asseoir parfois et à se sentir un identique pauvre diable, à communier dans les larmes et, les yeux noyés et secs les verres, étreint d’une tristesse non point absolument déplaisante, affirmer carrément : Renonce, sous-fifre ! Car plus tu te donnes de peine pour faire plaisir au monde, plus tu grossiras le nombre de ceux qui ne t’en auront jamais de reconnaissance. Je voudrais pouvoir pour toi vider Hampton Court et les Tuileries ! Mais ravalez vos larmes et hissez vos cœurs jusqu’au sommet du mât de cacatois ; car les amis vous y ont précédés font reluire à votre intention les sept demeures célestes et, en vue de votre arrivée, mettent au ban Gabriel, Michel et Raphaël si longuement choyés. Ici-bas l’on ne trinque qu’avec des cœurs déjà brisés, mais là-haut vous lèverez des verres d’un cristal infrangible !

Et Dieu créa les grandes baleines.

Genèse.

Léviathan laisse derrière lui un sillage lumineux

l’abîme semble couvert d’une toison blanche.

Job.

L’Éternel fit venir un grand poisson qui engloutit Jonas

Jonas.

Là se promènent les navires

Et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots.

Psaumes.

Ce jour-là, Yahvé châtiera de son épée dure, grande et forte

Léviathan, serpent fuyard,

Léviathan, serpent tortueux ;

Et il tuera le dragon de la mer.

Isaïe.

Et toute chose quelle qu’elle soit, venant à s’approcher du gouffre de la gueule de ce monstre, bête, navire ou roc, sombre tout aussitôt dans son gosier horrible et périt dans l’antre sans fond de sa panse.

PLUTARQUE, Trad. Holland.

L’océan Indien enfante les poissons les plus divers et les plus grands qui soient, dont les cétacés et les tourbillons d’eau dits baleines dont la longueur atteint quatre acres ou arpents de terre.

PLINE L’ANCIEN, Trad. Holland.

Nous n’étions pas en mer depuis deux jours qu’au lever du soleil apparurent des baleines et d’autres monstres marins. Parmi les premières, il y en avait une d’une taille monstrueuse… Elle avançait sur nous, la gueule ouverte, soulevant des vagues de tous côtés et creusant devant elle, un sillon écumant.

LUCIEN : De la manière d’écrire l’histoire. Trad. Tooke.

Il visita ce pays avec l’arrière-pensée de prendre des chevaux marins qui ont au lieu de dents des os de grand prix dont il offrit quelques-uns au roi… Les meilleures baleines furent prises dans son propre pays, certaines mesuraient environ 48 à 50 mètres de long. Il disait avoir été l’un des six hommes qui en avaient tué soixante en deux jours.

Le Périple d’Other ou Othere, récit recueilli par le Roi Alfred le Grand. A. D. 890.

… au lieu que tout autre chose, soit beste ou vaisseau, qui entre dans l’horrible chaos de la bouche de ce monstre (la baleine), est incontinent perdu et englouti, ce petit poisson (le gayon de mer) s’y retire en toute seureté et y dort…

MONTAIGNE, Apologie de Raimond Sebond.

« … c’est, par la mort bœuf, léviathan descript par le noble prophète Moïse en la vie du saint homme Job ! Il nous avalera tous, et gens et naufz comme pillules. »

RABELAIS.

Le foie de cette baleine remplissait deux tombereaux.

Annales de Stowe.

Le grand Léviathan faisait bouillonner les mers comme une chaudière.

Traduction des Psaumes par Bacon.

Nous n’avons rien appris de certain au sujet du volume énorme de la baleine ou orque. Elles deviennent si grasses qu’on extrait une quantité incroyable d’huile d’une seule baleine.

Ibid. Histoire de la Vie et de la Mort.

Le remède souverain par excellence pour une contusion interne était le blanc de baleine.

Le Roi Henri.

Tout à fait comme une baleine.

Hamlet.

Aucun art médical n’aurait su guérir cette blessure

Il lui fallait retourner à celle qui, d’un dard exquis,

Lui avait transpercé la poitrine, engendrant cette douleur lancinante

Pareille à celle qui pousse, à travers l’Océan, la baleine au rivage.

SPENSER, La Reine des Fées.

Immenses comme les baleines qui, par le mouvement de leurs corps énormes, troublent jusqu’au bouillonnement la plus paisible mer d’huile.

SIR WILLIAM DAVENANT, Préface à Gondibert.

C’est à juste titre que les hommes peuvent demeurer dans le doute et ignorer ce qu’est le spermaceti, puisque le savant Hosmannus, dans son œuvre de trente années, dit clairement : Nescio quid sit.

SIR T. BROWNE : Du Sperma Ceti et de la baleine à sperma ceti.

Pareil au Talus de Spenser avec son fléau moderne

Sa puissante queue est menace de désastre

Il porte leurs javelots fichés dans ses flancs

Et un bouquet de piques fleurit sur son dos.

WALLER, La Bataille des îles de Summer.

Ce grand Léviathan fut créé artificiellement qui a nom État (civitas en latin) et n’est rien de plus qu’un homme artificiel.

Introduction de HOBBES à son Léviathan.

Ce sot de Mansoul l’avala sans mâcher comme si c’eût été un sprat dans la gueule d’une baleine.

Le Voyage du Pèlerin.

Léviathan, que Dieu, de toutes ses créatures, fit la plus grande entre celles qui nagent dans le cours de l’Océan.

Paradis Perdu.

Le Léviathan. La plus grande de toutes les créatures vivantes,

Étiré dans les profondeurs pareil à un promontoire,

Dort ou nage. On dirait une terre mouvante ; il aspire toute une mer

Par ses ouïes et la rejette en souffle.

Ibid.

Les puissantes baleines qui nagent dans une mer d’eau et portent en elle un océan d’huile.

FULLER, L’État profane et l’État sacré.

Ainsi couchés derrière quelque promontoire

Les Léviathans énormes attendent leurs proies

Et sans lui laisser de chance avalent le fretin

Qui s’égare entre leurs mâchoires béantes.

DRYDEN, Annus Mirabilis.

Tandis que la baleine flotte à l’arrière du navire, ils lui coupent la tête et la remorquent en bateau aussi près que possible du rivage, mais douze ou treize pieds de profondeur suffisent à l’échouer.

THOMAS EDGE, Dix Voyages au Spitzberg, dans Purchas.

Sur leur route, ils virent de nombreuses baleines s’amusant dans l’Océan, et faisant jaillir l’eau par les tuyaux et trous dont la nature a pourvu leurs épaules.

Voyages d’Herbert en Asie et en Afrique, Harris : recueil de voyages.

Ils virent une troupe si nombreuse de baleines qu’ils furent contraints d’avancer avec les plus grandes précautions de crainte de précipiter leur navire sur elles…

SCHOUTEN, Sixième Circumnavigation.

Nous fîmes voile de l’embouchure de l’Elbe, vent N. E., à bord du navire le Jonas-dans-la-Baleine… Certains disent que la baleine ne peut ouvrir la gueule, mais c’est une fable… Ils grimpent souvent aux mâts pour tenter d’apercevoir une baleine, car celui qui a la primeur de la découverte reçoit la récompense d’un ducat… On m’a raconté qu’une baleine prise près des Shetland avait dans le ventre plus d’une caque de harengs… L’un de nos harponneurs m’a dit avoir pris une fois, au Spitzberg, une baleine entièrement blanche.

Un Voyage au Groenland, A. D. 1671, Harris, Recueil de Voyages.

Plusieurs baleines se sont échouées sur cette côte (de Fife) en l’an 1652… L’une d’elles de l’espèce à fanons mesurait quatre-vingts pieds de long et (à ce que l’on m’a dit) donna, outre une grande quantité d’huile, 500 livres de baleines. Ses mâchoires servent de portail au jardin de Pitfferren.

SIBBALD, Fife et Kinross.

Je me suis engagé à essayer de maîtriser et de tuer ce cachalot car je n’ai jamais entendu dire qu’un cétacé de cette espèce ait jamais été tué par un homme tant sont grandes sa férocité et sa rapidité.

RICHARD STRAFFORD,

Lettre des Bermudes, Phil. Trans. A. D. 1668.

Les baleines dans la mer

Obéissent à la voix de Dieu.

Premier livre de lecture de la Nouvelle-Angleterre.

Nous vîmes également en abondance de grandes baleines, car dans ces mers du sud, je dirais qu’on en rencontre cent contre une dans le nord.

CAPITAINE COWLEY, Voyage autour du Monde, A. D. 1729.

… Et le souffle de la baleine exhale souvent une puanteur si intolérable qu’elle peut provoquer des troubles cérébraux.

ULLOA, Amérique du Sud.

À cinquante sylphides élues avec une attention particulière

Nous confions la mission importante du jupon

Nous avons souvent vu tomber cette septuple barrière

Renforcé pourtant de cerceaux et armées de baleines

La Boucle de cheveux enlevée (Pope).

Si nous comparons la taille des animaux terrestres avec celle de ceux qui habitent les profondeurs des mers, la comparaison nous les fera paraître méprisables. La baleine est certainement le plus grand animal de la création.

GOLDSMITH, Histoire Naturelle.

Si vous deviez écrire une fable pour les petits poissons, vous leur prêteriez le langage des grandes baleines.

Goldsmith à Johnson.

Dans l’après-midi, nous vîmes ce que nous avions présumé être un rocher et qui se révéla être une baleine que des Asiatiques avaient tuée et qu’ils remorquaient à la côte. Ils semblaient vouloir se dissimuler à nos regards en se cachant derrière le corps de la baleine.

Les Voyages de Cook.

Ils ont tant de peur de quelques-unes de ces baleines, que par une espèce de superstition, ils n’osent même pas les nommer quand ils sont en mer. Ils apportent avec eux dans les bateaux du fumier, du souffre et du genièvre, et toutes choses qui font fuir ces mammifères, et ils en répandent autour du bateau pour empêcher qu’ils ne s’approchent d’eux.

Lettre d’UNO DE TROIL sur le voyage de Banks et Solender en Islande en 1772.

Le cachalot découvert par les Nantuckais est un animal vif et féroce qui réclame de la part des pêcheurs une adresse extrême et de la témérité.

Rapport de THOMAS JEFFERSON sur la pêche à la baleine, présenté au Ministère de France en 1778.

Et, sir, je vous le demande, y a-t-il au monde quelque chose qui l’égale ?

Discours d’EDMUND BURKE au Parlement,

rapport sur la pêche à la baleine à Nantucket.

Espagne – une grande baleine échouée sur les côtes d’Europe.

EDMUND BURKE (quelque part…).

Une dixième source des revenus ordinaires du roi provient de son droit aux poissons royaux : la baleine et l’esturgeon, fondée sur la considération qu’il assure la protection des mers contre les pirates et les bandits. Ces poissons, lorsqu’ils sont rejetés à la côte ou péchés non loin de terre sont propriété du roi.

BLACKSTONE.

Déjà l’équipage s’apprête à reprendre le tournoi de la mort

L’infaillible Rodmond, au-dessus de sa tête, élève

Le harpon d’acier qui jamais ne manque sa proie

FALCONNIER, Le Naufrage.

Toits, dômes et flèches étincelaient,

Traversant seules le ciel, les fusées

Suspendaient leur feu éphémère

À la voûte nocturne

Et pour rendre rivaux le feu et l’eau,

Une baleine fait fuser dans les airs

Pour exprimer sa maladroite joie

Un bouquet d’Océan.

COWPER, Visite de la Reine à Londres.

À chaque battement, le cœur envoie, à une vitesse extrême, dix ou quinze gallons de sang.

JOHN HUNTER, Rapport sur la dissection d’une baleine de petite taille.

Le diamètre de l’aorte d’une baleine est plus grand que celui de la conduite d’eau principale de London-Bridge et le rugissement dans la canalisation est moindre en violence et en rapidité que celui du sang, jaillissant du cœur d’une baleine.

PALEY, Théologie Naturelle.

Les cétacés sont les mammifères sans pieds de derrière ; leur tronc se continue avec une queue épaisse.

BARON CUVIER,

Par 40 degrés sud, nous vîmes des cachalots mais, la mer en étant alors envahie, nous n’en prîmes aucun jusqu’au 1er mai.

COLNETT, Voyage dans le but d’étendre la pêcherie au cachalot.

Dans le libre élément qui s’étendait sous moi

Se débattaient et plongeaient, par jeu, chasse et combat

Des poissons de toutes couleurs, toutes formes, toutes espèces

Que les mots ne sauraient dépeindre et que jamais marin ne vit,

Depuis le redoutable Léviathan

Jusqu’aux êtres infimes qui peuplent chaque vague

Serrés en bancs immenses, pareils à des îles flottantes.

Et conduits par un mystérieux instinct à travers ce désert

Désolé et bien que de toutes parts assaillis

Par de voraces ennemis,

Baleines, requins et monstres armés au front et aux mâchoires

D’épées, de scies, de cornes spiralées ou de crocs recourbés.

MONTGOMERY, Univers avant le Déluge.

Io ! péan ! Io ! chante

À la gloire du roi des poissons.

Le vaste Atlantique n’a point

De plus puissante baleine ;

Il n’est pas de plus gras poisson

À s’ébattre dans la mer polaire.

CHARLES LAMB, Triomphe de la Baleine.

En l’an 1690, quelques personnes observaient, du sommet d’une colline élevée, les ébats et les souffles des baleines, lorsque quelqu’un, désignant la mer, dit : voici le vert pâturage qui donnera leur pain aux petits-enfants de nos enfants.

OBED MACY, Histoire de Nantucket.

J’ai construit pour Susan et moi un cotage et j’ai fait un portail en arc gothique avec les os d’une mâchoire de baleine.

HAWTHORNE, Contes racontés deux fois.

Elle vint commander un monument qu’elle voulait dresser à la mémoire de son premier amour tué par une baleine dans l’océan Pacifique quarante ans auparavant.

Ibid.

– Un cachalot ! non, Monsieur, répondit Tom, c’est une baleine franche, j’ai vu son souffle faire, au-dessus de l’eau, une paire d’arc-en-ciel aussi jolis qu’un Chrétien peut en souhaiter voir. C’est une vraie barrique d’huile, celle-là !

FENIMORE COOPER, Le Pilote.

On apporta des journaux, ils annonçaient que sur les théâtres de Berlin, on montrait des monstres marins et des baleines.

Conversations de Goethe avec Eckermann.

Seigneur ! M. Chace que se passe-t-il ? je répondis : nous avons été défoncés par un cachalot.

Récit du naufrage du navire baleinier l’« Essex » de Nantucket, qui fut attaqué et coulé par un grand cachalot dans l’océan Pacifique.

Par OWEN CHACE de Nantucket, premier second du navire susdit. New York, 1821

Une nuit qu’un marin était dans les haubans

Le vent jouait un air de flûte

Tandis qu’une pâle lune se voilait et se dévoilait

Allumant le sillage argenté d’une baleine

Qui dessinait sur la mer la trace de son jeu.

ELISABETH OAKES SMITH.

Pour la capture d’une seule baleine, la longueur des lignes filées par les diverses pirogues s’élevait à un total de 10.440 yards soit près de six milles anglais…

Parfois la baleine agite sa queue effrayante qui cingle l’air comme un fouet et dont le bruit résonne jusqu’à trois ou quatre milles.

SCORESBY.

Rendu fou par les douleurs infligées par ces nouvelles blessures, le cachalot en fureur roule sur lui-même et, dressant sa tête énorme, les mâchoires largement ouvertes, il les referme brutalement sur tout ce qui se trouve à sa portée ; il donne du front dans les pirogues, les projette devant lui à la vitesse de l’éclair, les défonçant parfois tout à fait.

… Il y a certes matière à s’étonner grandement que l’étude des mœurs d’un animal aussi digne d’intérêt et d’un rapport commercial aussi important que le cachalot ait été totalement dédaignée et ait suscité si peu de curiosité parmi les nombreux observateurs, certains fort compétents, qui auraient eu, au cours de ces dernières années, les occasions les plus abondantes de noter son comportement.

THOMAS BEALE. Histoire Naturelle du cachalot, 1849.

Le cachalot est non seulement mieux armé que la baleine franche (ou du Groenland) et redoutablement armé aux deux extrémités de son corps mais encore il a une propension à en user bien souvent pour attaquer d’une manière à la fois si rusée, si téméraire et si méchante qu’on en est venu à le considérer comme le plus dangereux à chasser de tous les cétacés connus.

FRÉDÉRIC DEBELL BENNETT. Expédition baleinière autour du Monde, 1840.

13 octobre : Une voix claironna de la tête de mât : La voilà qui souffle !

À quelle distance ? demanda le capitaine.

Trois points sous le vent par bâbord, sir.

Redressez la barre ! Gouvernez droit !

Droit !

Ohé d’en haut ! La voyez-vous encore cette baleine.

Oui, oui, toute une troupe de cachalots ! Et la voilà qui souffle ! La voilà qui saute !

Donnez de la voix ! donnez de la voix chaque fois !

Oui, oui, sir ! La voilà qui souffle ! La voilà qui sououffle qui sou-ou-ou-ffle !

À quelle distance ?

Deux milles et demi.

Par tous les tonnerres ! si près ! Tout le monde sur le pont !

J. ROSS BROWN. Gravures d’une croisière baleinière, 1846.

Le navire baleinier le Globe, à bord duquel eurent lieu les affreux événements dont nous allons rendre compte, avait son port d’attache dans l’île de Nantucket.

Récit de LAY ET HUSSEY, Survivants du Globe, A. D. 1828.

Poursuivi, une fois, par une baleine qu’il avait blessée, il la tint momentanément en respect avec une lance ; mais finalement le monstre furieux se rua sur le bateau ; lui-même et ses compagnons n’eurent la vie sauve que parce qu’en voyant que l’attaque ne pourrait être évitée, ils se jetèrent à l’eau.

Journal des Missions de Tyerman et Benett.

Monsieur Webster dit que « Nantucket est en soi d’un intérêt national aussi singulier que frappant. Sa population de huit à neuf mille personnes, vivant sur mer, ajoute largement chaque année à la prospérité nationale grâce à leur industrie qui réclame autant de courage que de persévérance. »

Tiré du discours au Sénat des États-Unis dans lequel Daniel Webster lança une motion pour la construction d’une digue à Nantucket, 1828.

La baleine tomba droit sur lui et le tua probablement sur le coup.

La baleine et ses chasseurs ou les Aventures du Baleinier et la biographie de la baleine, récits recueillis lors du voyage de retour du Commodore Preble par le RÉV. HENRY T. CHEEVER.

Si vous faites le moindre sacré bruit, répondit Samuel je vous expédie en enfer !

Vie de Samuel Comstock (Le mutin) par son frère WILLIAM COMSTOCK.

Autre version de l’histoire du navire baleinier Le Globe.

Les expéditions hollandaises et britanniques dans l’Arctique, si elles échouèrent dans leur objectif majeur qui était de découvrir un passage vers l’Inde, révélèrent du moins les habitats de la baleine.

Dictionnaire commercial de Mc Culloch.

En toutes choses existe la réciprocité, la balle ne bondit que pour rebondir, et en cherchant les lieux fréquentés par la baleine, les pêcheurs semblent avoir trouvé de nouveaux chenaux vers le mystérieux passage du Nord-Ouest.

… inédit…

On ne peut rencontrer, en mer, un navire baleinier sans être frappé à son approche. La voilure réduite, ses hommes en vigie, perchés au sommet des mâts, scrutant ardemment l’étendue immense, le vaisseau offre une image toute différente de celle des long-courriers.

« Des courants et de la pêche à la baleine. » Expéditions d’explorations faites par les États-Unis.

Les promeneurs des banlieues de Londres, ou d’ailleurs, se souviennent peut-être d’avoir vu fichés en terres d’immenses os recourbés, soit pour former une arche au-dessus d’un portail, ou l’entrée d’une tonnelle, et peut-être leur aura-t-on dit que c’étaient là des côtes de baleines.

Récit d’une expédition baleinière dans l’Arctique.

Lorsque les pirogues regagnèrent le navire, leur chasse terminée, les Blancs virent qu’il était tombé aux mains meurtrières des sauvages qui faisaient partie de l’équipage.

Relation d’un journal au sujet de la prise et de la reprise du navire baleinier Hobomack.

Bien des hommes d’équipage appartenant à un navire baleinier (américain) – c’est un fait de notoriété publique – désertent les navires sur lesquels ils étaient partis.

Croisière sur une baleinière.

Tout à coup, une masse puissante émergea des eaux et bondit à la verticale. C’était la baleine.

Minant Coffin ou le pêcheur de baleines.

La baleine, certes, est harponnée mais, songez-y, comment maîtriseriez-vous une fougueuse pouliche non rompue si elle n’avait qu’une corde attachée à la naissance de la queue.

Tiré d’un chapitre sur la pêche à la baleine, dans « De la quille à la pomme de mât ».

J’ai vu, une fois, deux de ces monstres (des baleines), sans doute le mâle et la femelle, nager lentement l’un derrière l’autre, à moins de distance d’un ricochet du rivage (en Terre de Feu) où le hêtre étendait ses branches.

DARWIN. Voyage d’un naturaliste.

Sciez ! s’écria le second lorsque tournant la tête il vit les mâchoires béantes d’un immense cachalot à la proue de la pirogue la menaçant d’un destruction foudroyante. Sciez ! Il y va de vos vies !

Wharton le tueur de baleines.

Gardez votre bonne humeur, mes gars, ayez du cœur au ventre,

Tandis que l’audacieux harponneur pique la baleine !

Chanson nantuckaise.

Ô le vieux et fier cachalot, dans tempête et la rafale

Sera dans son Océan natal un géant de puissance

Là où la puissance fait loi

Et sera roi de la mer infinie.

Chanson de baleinier.

CHAPITRE I

Mirages

Appelez-moi Ismaël. Voici quelques années – peu importe combien – le porte-monnaie vide ou presque, rien ne me retenant à terre, je songeai à naviguer un peu et à voir l’étendue liquide du globe. C’est une méthode à moi pour secouer la mélancolie et rajeunir le sang. Quand je sens s’abaisser le coin de mes lèvres, quand s’installe en mon âme le crachin d’un humide novembre, quand je me surprends à faire halte devant l’échoppe du fabricant de cercueils et à emboîter le pas à tout enterrement que je croise, et, plus particulièrement, lorsque mon hypocondrie me tient si fortement que je dois faire appel à tout mon sens moral pour me retenir de me ruer délibérément dans la rue, afin d’arracher systématiquement à tout un chacun son chapeau… alors, j’estime qu’il est grand temps pour moi de prendre la mer. Cela me tient lieu de balle et de pistolet. Caton se lance contre son épée avec un panache philosophique, moi, je m’embarque tranquillement. Il n’y a là rien de surprenant. S’ils en étaient conscients, presque tous les hommes ont, une fois ou l’autre, nourri, à leur manière, envers l’Océan, des sentiments pareils aux miens.

Voyez votre cité sur l’île de Manhattan, ceinturée de quais comme les récifs de corail entourent les îles des mers du sud, et que le commerce bat de toutes parts de son ressac. À droite et à gauche ses rues mènent à la mer. La Batterie forme l’extrême pointe de la ville basse, dont le noble môle est balayé par les vagues et les vents frais encore éloignés de la terre quelques heures auparavant. Voyez, se réunir là, la foule des badauds de la mer !

Flânez dans la ville par une rêveuse après-midi de Sabbat. Allez de Corlears Hook à Coenties Slip, de là poussez au nord par Whitehall. Que voyez-vous ? Sentinelles silencieuses, plantées partout dans la ville, des milliers et des milliers d’hommes sont figés dans des songes océaniques. Les uns sont adossés aux pilotis, les autres assis au bout des digues, certains se penchent vers les pavois des navires de la Chine, d’autres, comme pour mieux contempler la mer, se sont hissés dans les gréements. Mais tous sont des terriens, cloîtrés toute la semaine entre des cloisons de bois ou de plâtre… rivés à des comptoirs, cloués à des bancs, courbés sur des bureaux. Comment cela se fait-il ? Les vertes prairies ont-elles disparu ? Que font-ils là ?

Mais voyez ! voici que des foules nouvelles arrivent, fonçant droit vers l’eau, destinées, semble-t-il, à un plongeon. Étrange ! Rien ne paraît devoir les satisfaire hormis l’ultime limite de la terre, une halte dans l’ombre abritée des entrepôts ne leur suffit pas. Non. Il leur faut s’approcher de l’eau d’aussi près qu’ils le peuvent sans y tomber. Et ils sont là, échelonnés sur des milles, sur des lieues. Tous venus, de l’intérieur des terres, par les sentiers et les allées, les rues et les avenues, du nord, de l’est, du sud et de l’ouest. Ils se sont tous agglutinés là, pourtant. Dites-moi, le pouvoir magnétique des aiguilles de tous ces compas marins les a-t-il attirés d’aussi loin ?

Et encore. Imaginez que vous êtes à la campagne, dans quelque haute région de lacs. Prenez le chemin qu’il vous plaira, n’importe lequel, neuf fois sur dix, il vous amènera au fond d’un vallon près d’une flaque abandonnée par un ruisseau. C’est de la magie ! Prenez le plus distrait des hommes, absorbé dans la plus profonde des rêveries, dressez-le sur ses jambes, incitez-le à poser un pied devant l’autre, et il vous conduira infailliblement vers l’eau, pour autant qu’il y en ait dans la région. Viendriez-vous à mourir de soif dans le grand désert américain, tentez l’expérience si un professeur de métaphysique fait partie de votre caravane. Certes, chacun le sait, l’eau et la méditation vont de pair à jamais.

Mais voici un artiste ! Son désir est d’exprimer pour vous, sur sa toile, le coin de paysage le plus enchanteur et le plus romantique de toute la vallée du Saco, le plus pénétré de rêve, d’ombre et de paix. Quel est son procédé ? Là se dressent ses arbres dont chacun a un tronc creux propre à abriter un ermite et son crucifix ; là, sa prairie sommeille et son troupeau s’assoupit ; de sa chaumière, au loin, s’élève une indolente fumée. Plus loin encore, dans la distance, à travers les bois, le dédale d’un chemin grimpe et s’enroule jusqu’aux éperons des montagnes baignées d’azur. Mais bien que l’image traduise l’extase, et bien que le pin secoue ses soupirs comme des feuilles sur la tête de ce berger, tout serait vain, si le regard du pâtre n’était pas subjugué par l’eau qui coule devant lui. Parcourez la prairie de juin, vous frayant, des lieues et des lieues durant, une voie à travers les lys tigrés qui croissent à la hauteur de vos genoux – quelle est votre nostalgie ? – L’eau… il n’y a pas là une goutte d’eau ! Si le Niagara déversait une chute de sable, feriez-vous des milliers de milles pour l’aller voir ? Pourquoi le malheureux poète du Tennessee, lorsqu’il reçut soudain deux poignées d’écus, en vint-il à peser s’il s’achèterait le manteau dont il avait tristement besoin, ou s’il investirait sa fortune à accomplir un voyage à pied jusqu’à Rockaway Beach ? Pourquoi presque tous les vigoureux garçons possédant une âme saine dans un corps sain sont-ils, une fois ou l’autre, pris de la folie d’aller voir la mer ? Pourquoi vous-même, lors de votre premier voyage comme passager, avez-vous ressenti ce frémissement mystique, lorsqu’on vous a annoncé que votre navire et vous-même aviez atteint la haute mer ? Pourquoi les anciens Perses ont-ils tenu la mer pour sacrée ? Pourquoi les Grecs lui ont-ils donné un dieu distinct, le propre frère de Jupiter ? Tout cela ne saurait être vide de sens. Plus lourde encore de signification l’histoire du Narcisse qui, ne pouvant faire sienne l’image tourmentante et douce que lui renvoyait la fontaine, s’y précipita dans la mort. Cette même image nous la percevons nous-mêmes sur tous les fleuves et tous les océans. C’est le spectre insaisissable de la vie, la clef de tout.

Toutefois, quand je dis avoir l’habitude de prendre la mer chaque fois que mon regard commence à s’embrumer, quand je me préoccupe par trop de mes poumons, je n’aimerais pas qu’on en conclue que j’y vais en tant que passager. Il y faudrait une bourse, or une bourse, s’il n’y a rien dedans, n’est qu’une loque. D’autre part les passagers ont le mal de mer, deviennent hargneux, insomniaques et n’ont, en général, pas grand plaisir. Non, je ne m’embarque jamais comme passager, et bien que j’ai quelque chose du loup de mer, je ne pars jamais non plus comme Commodore, Capitaine ou Maître-coq. Je laisse à ceux qui les apprécient ces distinctions et ces titres de gloire. Pour ma part, j’abhorre tout labeur honorable, respectable, les épreuves et tribulations de quelque nature qu’elles soient. J’ai bien assez à faire à m’occuper de moi-même sans assumer la responsabilité de navires, de trois-mâts barques, de bricks, de goélettes et que sais-je encore. Quant à m’engager comme coq – bien qu’il me faille reconnaître le prestige de cet emploi, le cuisinier valant à bord un officier, d’une certaine manière –, je n’ai jamais éprouvé de penchant au rôtissage des volailles… quoiqu’une fois rôties, raisonnablement beurrées, judicieusement salées et poivrées, personne ne parlera desdites volailles avec plus de respect, pour ne pas dire de révérence, que moi… C’est grâce à la passion idolâtre des Égyptiens que vous pouvez voir encore dans les fournils géants que sont les Pyramides les momies des ibis qu’ils ont rissolés et des hippopotames qu’ils ont fait rôtir.

Non. Quand je prends la mer c’est comme simple matelot de devant le mât, d’aplomb au gaillard d’avant et au sommet du mât de cacatois. À vrai dire, je reçois pas mal d’ordres, on me contraint de sauter d’espar en espar, comme une sauterelle dans la prairie de mai. Au début, cette soumission est assez déplaisante. Vous vous sentez blessé dans votre dignité surtout si vous êtes issu d’une vieille aristocratie terrienne, comme celle des Van Rensselear, des Randolph ou des Hardicanute. Combien davantage encore si, juste avant de mettre la main dans le pot à brai, vous posiez en grand seigneur parce que, instituteur de campagne, vous teniez en respect vos plus forts gaillards. Cuisant changement, je vous le garantis, que de passer de la fonction de maître d’école à celle de marin ; pour trouver le courage de sourire et de le supporter, il convient d’absorber une forte décoction de Sénèque et des Stoïques. Mais ceci même s’use avec le temps.

Si quelque vieux rat de capitaine m’ordonne de prendre un balai et de nettoyer les ponts, alors quoi ? Quel est le poids de cette humiliation, pesée, il s’entend, sur la balance du Nouveau Testament ? Pensez-vous que l’archange Gabriel aura de moi une opinion meilleure si, dans cette circonstance donnée, j’obéis à ce vieux rat avec promptitude et déférence ? Qui n’est pas esclave ? je vous le demande. De sorte que les vieux capitaines peuvent bien me donner des ordres, m’accabler de coups et de horions, j’ai la satisfaction de savoir que c’est dans l’ordre des choses, que tout un chacun est à peu près logé à la même enseigne – que ce soit sur le plan physique ou métaphysique – et que, l’universel coup de matraque ayant achevé sa tournée, les hommes n’ont plus qu’à se frictionner mutuellement les omoplates et s’estimer contents.

Je m’embarque aussi toujours comme matelot parce que ces messieurs se font un point d’honneur de me payer pour ma peine, alors que je n’ai jamais ouï-dire qu’ils aient donné un liard à un passager. Au contraire, les passagers doivent payer. Et il n’y a pas de différence au monde plus grande qu’entre payer et être payé. Le fait de payer est peut-être le pire fléau que nous aient attiré les maraudeurs du Paradis terrestre. Mais être payé… qu’y a-t-il de comparable à cela ? C’est merveille de voir l’empressement courtois avec lequel un homme reçoit de l’argent alors que nous sommes tous fermement convaincus que l’argent est la source de tous les maux affligeant le genre humain, et qu’en aucun cas le riche ne peut entrer au ciel. Ah ! comme nous nous livrons de gaieté de cœur à la perdition !

En dernier lieu, je m’engage toujours comme matelot parce que c’est un sain exercice et pour l’air pur qui fouette le gaillard d’avant. Car, en ce monde, les vents debout prédominent toujours sur les vents arrière (à condition toutefois de ne pas violer les règles de Pythagore) de sorte que, la plupart du temps, le Commodore ne reçoit au gaillard d’arrière qu’un air déjà frelaté par les marins du gaillard d’avant. Il croit avoir la primeur du vent, mais il n’en est rien. D’une manière à peu près identique, la roture mène ses chefs en bien des domaines sans que ceux-ci s’en doutent. Mais j’ignore la raison pour laquelle, après avoir goûté à plusieurs reprises des embruns en tant que marin marchand, je me mis dans la tête d’embarquer sur un navire baleinier. L’agent secret du Destin qui, invisible, exerce sur moi une surveillance constante, me suit discrètement et m’influence de manière inexplicable, répondra mieux que quiconque à cette question. Sans doute aucun, mon départ pour la pêche à la baleine figurait depuis bien longtemps au programme grandiose de la Providence, tel un court intermède musical, un solo dans une exécution orchestrale. L’affiche, j’imagine, devait l’annoncer à peu près en ces termes :

Élection brillamment disputée à la Présidence des États-unis

Expédition baleinière par un certain Ismaël

Batailles sanglantes en Afghanistan.

Je ne vois pas cependant la raison précise qui poussa les Parques imprésarios de ce Grand Théâtre à m’assigner ce rôle minable à bord d’un navire baleinier, alors que d’autres se voient accordé de jouer les vedettes dans de somptueuses tragédies, ou des rôles courts et faciles dans des comédies de bon ton, ou d’être un gai luron dans une farce ; bien que je ne puisse discerner leur raison précise, en me remémorant maintenant toutes les circonstances, je crois deviner la vérité sur les ressorts et les motifs qui, présentés sous des déguisements astucieux et divers, m’induisirent à entreprendre de jouer mon rôle, tout en me berçant de l’illusion que ce choix émanait de ma propre volonté et de mon libre-arbitre.

Le motif majeur fut engendré par l’image écrasante de la grande baleine elle-même. Un monstre aussi mystérieux que de mauvais augure échauffait toute ma curiosité de même que les mers sauvages et lointaines où il roule l’île de son corps massif ; et les périls sans nom auxquels il vous expose et contre lesquels on ne peut se prémunir. Tout cela et les merveilles par milliers promises à mes yeux et à mes oreilles par la Patagonie firent pencher ma décision du côté de mon vœu. Pour d’autres, ces motifs n’auraient peut-être pas constitué une tentation, mais moi, une éternelle démangeaison des choses lointaines me tourmente. J’adore naviguer sur des mers interdites et poser le pied sur des rivages inhumains. Sans méconnaître le Bien, je suis prompt à percevoir l’horreur et capable de fraterniser avec elle – si elle me le permet – puisque mieux vaut entretenir des relations amicales avec nos commensaux.

Pour toutes ces raisons, cette expédition baleinière fut la bienvenue ; les grandes écluses du pays des merveilles s’ouvraient brutalement et, à travers les mirages qui me poussèrent à céder à mon désir, pénétrèrent jusqu’au tréfonds de mon âme d’interminables processions de baleines, flottant, deux par deux, escortant un fantôme magnifique encapuchonné de blanc, telle une colline neigeuse sur le ciel.

CHAPITRE II

Le sac de voyage

Je fourrai une ou deux chemises dans mon vieux sac de voyage, le serrai sous mon bras puis me mis en route pour le cap Horn et le Pacifique. Ayant quitté la bonne vieille ville de Manhattan, j’arrivai en temps voulu à New Bedford. C’était un samedi soir de décembre. Je fus bien déçu d’y apprendre que le petit paquebot desservant Nantucket était déjà parti et qu’il ne se présenterait aucune occasion de départ avant le lundi.

Si la plupart des jeunes candidats aux souffrances et aux supplices de la pêche à la baleine s’embarquent de ce même New Bedford, il faut bien le dire, cette idée ne m’effleurait pas. J’étais résolu à ne prendre la mer que sur un navire de Nantucket, parce que tout ce qui se rapportait à cette fameuse vieille île était, pour moi, empreint d’un charme subtil et violent qui m’envoûtait. D’autre part, si, récemment, New Bedford s’était assuré le monopole de l’industrie baleinière, laissant bien à la traîne cette pauvre vieille Nantucket, celle-ci – Tyr de cette Carthage – la vit naître ; c’est là que fut hâlée à la côte la première baleine américaine. D’où partirent, sinon de Nantucket, les pêcheurs aborigènes, les Peaux-Rouges, lançant leurs pirogues à la poursuite du Léviathan ? Et d’où fit-il voile, sinon de Nantucket encore, cet audacieux petit sloop, partiellement chargé de pierres emportées – ainsi le veut l’histoire – pour être jetées aux baleines dans le but de juger de l’instant où elles seraient assez proches pour être harponnées depuis le beaupré ?

Avant de pouvoir gagner mon port d’embarquement j’avais à présent une nuit, un jour et une nuit encore, à passer à New Bedford. L’inquiétude me vint de savoir où j’allais manger et dormir pendant ce temps. C’était une nuit louche, pis que cela, une nuit très sombre et très lugubre, d’un froid cinglant. Je ne connaissais personne ici. Je draguai mes poches avec angoisse pour ne ramener que menue monnaie, aussi me fis-je la recommandation suivante, tandis que, debout au milieu d’une morne rue, mon sac sur l’épaule, je comparais les ténèbres du nord à l’obscurité du sud : « Ainsi où que tu ailles, Ismaël, où qu’en ta sagesse tu décides de loger pour la nuit, mon cher Ismaël, ne manque pas de te renseigner sur le prix et ne fais pas le difficile. »

J’arpentai lentement les rues et je passai devant les « Harpons croisés » mais cela sembla trop coûteux et trop gai. Plus loin, les fenêtres embrasées de l’« Auberge de l’Espadon » déversaient de si ardents rayons qu’ils paraissaient avoir fondu, sur son seuil net, la neige et la glace entassées partout ailleurs, dont le dur revêtement de plus de dix centimètres d’épaisseur offrait des aspérités tranchantes comme du silex, lesquelles m’étaient fort pénibles chaque fois que j’y butais, les semelles de mes bottes, longuement soumises à de cruelles épreuves, se trouvant en piteux état. Et je me répétai, m’arrêtant un instant pour contempler la lumière généreuse répandue dans la rue et pour écouter les tintements des verres à l’intérieur : « Trop coûteux et trop gai. » Et je m’encourageai enfin : « Va de l’avant, Ismaël, tu m’entends ! Ôte-toi de devant la porte, tes bottes rapiécées bouchent le chemin. » Je repartis. Mes pas se dirigèrent, instinctivement, vers les rues menant à l’eau, c’est là que, sans aucun doute, devaient se trouver les auberges les moins coûteuses, sinon les plus gaies.

De si lugubres rues ! de part et d’autre c’étaient des blocs d’encre, non des maisons, avec ici et là une chandelle, pareille à un feu follet sur une tombe. À cette heure de la nuit, en ce dernier jour de semaine, ce quartier de la ville était désert. Mais j’arrivai enfin devant la lueur fumeuse d’une bâtisse, large et basse, dont la porte grande ouverte était une invitation. Elle avait un air négligé, comme si elle était d’utilité publique et la première chose que je fis en entrant fut de trébucher sur un seau de cendres. Ah ! ah ! me dis-je, tandis que la poussière me prenait à la gorge, sont-ce là les cendres de Gomorrhe, la cité détruite ? S’il y a des « Harpons croisés » et un « Espadon », ceci ne peut être qu’à l’enseigne du « Traquenard ». Me ressaisissant toutefois, j’entendis à l’intérieur une voix forte, j’avançai et ouvris une seconde porte.

On se serait cru à Topheth, lors d’une séance du Grand Parlement noir. Des centaines de visages sombres alignés se tournèrent pour me regarder. Au fond, en chaire, l’Ange du Jugement, noir lui aussi, frappait sur un livre. C’était une église nègre et le prédicateur parlait de la noirceur des Ténèbres, de ses gémissements, de ses larmes et de ses grincements de dents. Ah ! Ismaël, me dis-je en faisant demi-tour : représentation de misère à l’enseigne du « Traquenard » !

Poursuivant ma route, j’arrivai enfin, près des docks, vers une lumière confuse et j’entendis, venue d’en haut, une plainte désespérée ; levant les yeux, je vis un panneau qui se balançait au-dessus de la porte. Un trait de peinture blanche représentait faiblement un jet vertical empanaché d’écume sous lequel on lisait : « Auberge du Souffleur Peter Coffin[1] » !

Cercueil ? Souffleur ? Rapprochement de mauvais augure, pensais-je. Mais on dit que c’est un nom répandu à Nantucket et je présumai que ce Peter en était originaire. La lumière était si falote, l’endroit paraissait en ce moment si tranquille, la petite maison était si délabrée – comme si elle eût été bâtie là avec les épaves d’un quartier incendié – la pauvreté semblait tellement arracher à l’enseigne son cri déchirant, que je me dis que c’était là par excellence le logement bon marché où l’on servirait le meilleur des cafés de pois grillés.

C’était une étrange maison : un toit à pignons, un côté tristement penché par la paralysie. Elle se tenait à un angle de rues exposé et glacial, où Eurus, le vent des tempêtes, hurlait comme jamais il ne le fit autour du navire secoué de ce pauvre Paul. Pourtant le vent le plus sauvage est un zéphyr lorsqu’on est au coin du feu, les pieds contre la plaque de cheminée, se rôtissant paisiblement avant d’aller au lit. Au sujet d’Eurus, ce vent de tempêtes – dit un auteur ancien dont je possède le seul manuscrit existant – il y a une différence admirable suivant que vous l’observez d’une fenêtre dont seule la vitre extérieure est givrée ou que vous l’éprouviez de cette fenêtre, sans carreaux, où le gel sévit des deux côtés et dont le pauvre hère a la Mort pour seul vitrier. C’est bien vrai, pensais-je, tandis que me revenait en mémoire ce passage du vieux manuscrit. Le raisonnement est sage. Oui, ces yeux sont des fenêtres et ce corps qui est mien en est la maison. Quel dommage pourtant qu’on n’ait pas bouché les fentes et les lézardes avec un peu de charpie ici ou là. Mais il n’est plus temps d’y porter remède. L’univers est achevé, on y a mis la dernière main et les débris ont été charroyés, voici des millions d’années. Pauvre Lazare, gisant là, un pavé en guise d’oreiller, claquant des dents contre la pierre, grelottant dans ses haillons, il pourrait bien se boucher les oreilles avec des chiffons, mordre un épi de maïs, que cela ne le garantirait pas du tempétueux Eurus. Eurus ! s’écrie le vieux riche drapé dans son vêtement de soie pourpre (celui qu’il eut par la suite fut bien plus rouge encore !) beuh… beuh !… quelle belle nuit de gel, quel n’est pas l’éclat d’Orion, quelle lumière septentrionale ! Qu’ils parlent des serres chaudes de leurs éternels étés et qu’on me laisse le privilège de me créer mon été à moi avec mon propre charbon.

Mais qu’en pense Lazare ? Peut-il réchauffer ses mains bleuies en les tendant vers les aurores boréales ? Lazare ne préférerait-il pas être à Sumatra plutôt qu’ici ? N’aimerait-il pas mieux, de beaucoup, s’étendre de tout son long contre la ligne de l’équateur ? Oui, juste Ciel, oui ! Il se jetterait bien dans la fournaise de l’enfer pour échapper à ce gel.

Mais il y a davantage de matière à étonnement à voir Lazare gisant là, sur le seuil de l’homme riche, qu’à découvrir un iceberg échoué au rivage d’une des Moluques. Pourtant le riche lui-même vit, tel un Tsar, dans le palais de glace d’un monde de soupirs transis, et comme il préside une société de tempérance, il ne boit que les larmes tièdes des orphelins.

Mais assez pleurniché ! Nous partons pour la pêche à la baleine et cela nous en fournira des occasions nouvelles. Raclons la glace de nos semelles gelées et voyons quelle sorte d’endroit peut bien être cette « Auberge du Souffleur ».

CHAPITRE III

L’Auberge du Souffleur

En entrant dans cette auberge à pignons, on se trouvait dans le dédale d’une entrée, large et basse, dont les lambris anciens rappelaient la carène d’un navire condamné. D’un côté, se trouvait un immense tableau, à l’huile, si parfaitement enfumé, si effacé que, sous ce faux-jour, il fallait se livrer à une étude approfondie et à un déchiffrage systématique, prendre des renseignements auprès des voisins, pour arriver à deviner un tant soit peu de ce qu’il représentait. D’innombrables ombres et pénombres vous invitaient, de prime abord, à penser que quelque jeune artiste ambitieux avait, à l’époque des sorcières de la Nouvelle-Angleterre, entrepris d’y dépeindre un chaos satanique. Mais en se concentrant dans une contemplation forcenée, en se livrant à des méditations répétées, et surtout en ouvrant la petite fenêtre du fond de l’entrée, on en venait à la conclusion qu’une telle idée, démentielle qu’elle fût, n’était peut-être pas infondée.

Mais le plus intrigant et le plus déconcertant, c’était au centre du tableau une masse souple, longue, noire, planant au-dessus de trois lignes perpendiculaires, bleues et pâles, flottant dans une écume innommable. Un tableau marécageux, bourbeux, pâteux, en vérité ! propre à déranger l’esprit d’un nerveux. Pourtant on se sentait figé par ce qu’il en émanait de sublimité indéfinissable, suggérée, défiant l’imagination, et l’on en venait à se jurer de découvrir le sens de cette peinture étonnante. De temps en temps, une idée lumineuse, mais hélas décevante, vous traversait : c’est une tempête sur la mer Noire à minuit ; c’est le combat cosmique des quatre éléments ; c’est une lande désolée ; c’est une scène hivernale hyperboréenne ; c’est la débâcle des glaces sur le fleuve Temps. Toutes ces divagations cédaient enfin devant ce quelque chose d’inquiétant au centre du tableau. Cela étant identifié, le reste perdait son mystère. Mais voyons ! cela ne ressemble-t-il pas vaguement à un poisson gigantesque ? au grand Léviathan lui-même ?

En fait, l’intention de l’artiste semblait avoir été la suivante : d’après ma propre théorie, appuyée sur les opinions recueillies auprès des personnes d’âge que je consultai sur la question : le tableau représente un cap-hornier pris dans un ouragan, sur le point de sombrer dans le bouillonnement des flots, seuls ses trois mâts brisés émergent encore, et une baleine en fureur, décidée à bondir par-dessus le navire, se trouve dans la situation insensée de s’empaler sur les trois têtes de mâts.

Sur le mur opposé de l’entrée s’étalait un éventail barbare de massues et de lances monstrueuses. Les unes portaient des dents serrées et luisantes pareilles à des scies d’ivoire, d’autres des touffes de cheveux humains ; l’une d’elles, en forme de faucille, était pourvue d’un large manche en demi-lune, dessinant la courbe dont un faucheur, au bras démesuré, abat l’andain. On était envahi d’horreur en la regardant et l’on se demandait quel sauvage dénaturé et cannibale avait bien pu faire une moisson de mort avec cet outil affreux et tranchant. Parmi ces armes se trouvaient des lances à baleines rouillées et des harpons cassés ou tordus. Certaines avaient une histoire. Avec cette lance, jadis longue, et à présent tristement coudée, Nathan Swaine tuait, il y a de cela cinquante ans, quinze baleines entre le lever et le coucher du soleil. Et ce harpon – transformé en tire-bouchon – fut emporté, dans les mers de Java, par une baleine qui, des années plus tard, fut tuée au cap Blanc. Le fer l’avait pénétrée près de la queue et, comme une aiguille va et vient dans le corps d’un homme, il fit un trajet de quarante pieds et fut retrouvé implanté dans la bosse.

Traversant cette entrée sombre, on passait ensuite sous une arche surbaissée, pratiquée dans ce qui avait dû être, autrefois, une grande cheminée centrale et ronde, puis on entrait dans la salle commune. Un endroit plus sombre encore, avec de grosses poutres si basses, et un vieux plancher si racorni qu’on s’imaginait être dans la coque d’un vieux navire, surtout par une pareille nuit où le vent hurlait, secouant furieusement cette arche archaïque ancrée à son carrefour. D’un côté, une table basse et longue, semblable à une étagère, portait des boîtes dont les vitres craquelées abritaient des objets rares et poussiéreux recueillis dans tous les recoins de ce vaste monde. Un antre obscur formait l’angle le plus reculé de la pièce – le bar – ébauchant grossièrement une tête de baleine. Il s’abritait d’ailleurs sous la voûte d’un maxillaire de baleine si grand qu’il eût aisément laissé passer une diligence. À l’intérieur, des rayons crasseux supportaient des vieilles carafes, des bouteilles, des flacons ; et entre ses mâchoires voraces, tel un autre Jonas poursuivi par une malédiction (et on le surnommait Jonas), s’affairait un petit vieillard desséché qui, contre espèces sonnantes, servait amoureusement, aux marins, le delirium et la mort.

Les verres dans lesquels il versait son poison étaient abominables. Honnêtes cylindres à l’extérieur, ces verres infâmes, boursouflés et verts, s’amincissaient à l’intérieur en un cône de tricherie. Des parallèles étaient gravés sur le pourtour de ces verres de voleur. Empli jusqu’à l’un deux, cela vous coûtait un penny, jusqu’à cet autre, un penny de plus, et ainsi de suite jusqu’à ce que le verre fût plein : la mesure « cap Horn » que vous avaliez pour un shilling.

Lorsque j’entrai dans la pièce, un groupe de jeunes marins, réunis autour d’une table, examinaient à la faible lumière un lot de ces petits objets de fantaisie qu’ils fabriquent au cours des voyages. Je demandai une chambre au patron, il me répondit que la maison était comble… plus un lit disponible.

– Mais baste ! ajouta-t-il en se tapant le front. Auriez pas d’objections à partager le plumard d’un harponneur, pas vrai ? Je suppose que vous partez pour la pêche à la baleine, alors mieux vaut vous habituer tout de suite à ce genre de choses.

Je lui dis que je n’aimais pas dormir à deux ; mais que si j’y étais vraiment obligé, j’aimerais au moins savoir qui était ce harponneur, et ajoutai que s’il n’y avait vraiment pas d’autre place, et si le harponneur n’était pas inqualifiable, plutôt que de rôder dans une ville étrangère par une si cruelle nuit, je partagerais la couche de n’importe quel homme correct.

– C’est bien ce que je me disais. Très bien. Asseyez-vous. Souper ? Voulez-vous souper ? Ce sera tout de suite prêt.

Je m’assis sur un vieux banc à dossier, gravé comme un banc de la digue. À l’autre extrémité, un matelot songeur contribuait à l’orner davantage à l’aide de son couteau de poche ; penché en avant, il travaillait assidûment le bois entre ses jambes. Il s’exerçait à sculpter un navire sous toute sa toile mais, à mon avis, ça n’avançait guère.

Enfin quatre ou cinq d’entre nous furent invités à passer dans une pièce voisine pour le repas. On s’y serait cru en Islande tant il y faisait froid – point de feu du tout –, le patron prétendait qu’il n’avait pas les moyens d’un tel luxe. Seulement deux funèbres chandelles de suif, dans leur suaire… Il ne nous restait qu’à boutonner nos vestes de singes et à porter, entre nos mains à demi gelées, un thé brûlant jusqu’à nos lèvres. La nourriture, en revanche, était des plus substantielles, non seulement de la viande et des pommes de terre mais encore des boulettes bouillies. Juste ciel ! ces boulettes indigestes pour le souper ! Un jeune gars en houppelande verte leur faisait un sort.

– À ce train-là, mon garçon, lui dit le patron, sûr et certain que vous aurez des cauchemars.

– Patron, chuchotai-je, est-ce que c’est le harponneur ?

– Oh ! non, dit-il avec un sourire diabolique, le harponneur est un gars au teint sombre. Il ne mange pas de boulettes, lui, il ne mange que des steaks… et saignants !

– Du diable ! Où est ce harponneur ? Est-ce qu’il est ici ? demandai-je.

– Il ne va pas tarder… répondit-il.

Ce fut plus fort que moi, je commençai à trouver suspect ce harponneur au « teint sombre ». Et je résolus que, si nous devions décidément dormir ensemble, il faudrait qu’il se déshabille et se couche avant moi.

Le repas terminé, notre compagnie retourna dans la salle du bar, où ne sachant que faire de moi-même, je décidai de passer le reste de la soirée en spectateur.

Un chahut formidable se faisait justement entendre au-dehors. Se levant, le patron s’écria : « Voici l’équipage du Grampus. On en parlait ce matin, un voyage de trois ans et un navire plein. Hourrah, les gars ! nous allons avoir les dernières nouvelles des Fidji. »

Des bottes résonnèrent lourdement dans l’entrée, la porte s’ouvrit brutalement et une fougueuse équipe de marins entra. Enveloppés dans leurs capotes poilues, emmitouflés de cache-nez de laine, reprisés et loqueteux, les barbes raides de glaçons, on eût dit une invasion d’ours du Labrador. Ils venaient de débarquer et c’était la première maison dans laquelle ils posaient le pied. Il n’y a, dès lors, rien d’étonnant à ce qu’ils se dirigeassent, comme un seul homme, vers la gueule de la baleine – le bar – où l’antique petit Jonas ridé, qui y officiait, versa à tous des rasades. L’un deux se plaignant d’un mauvais rhume de cerveau, Jonas lui fit une mixture de gin et de mélasse, assez pareille à de la poix, lui jurant que c’était la panacée idéale pour tous les rhumes et corizas de la création, même les plus rebelles, qu’on les eût attrapés sur la côte du Labrador ou exposé au vent sur une banquise.

L’alcool eût tôt fait de leur monter à la tête, comme il arrive généralement même aux plus fieffés ivrognes lorsqu’ils débarquent et ils commencèrent à mener grand tapage.

Pourtant je remarquai que l’un d’eux se tenait à l’écart, et bien qu’il parût soucieux de n’être pas un rabat-joie pour ses camarades à cause de sa gravité, il évitait de se mêler au chahut. Il m’intéressa aussitôt ; et étant donné que des dieux marins voulurent qu’il devînt très bientôt mon compagnon (de lit seulement dans l’histoire) je vais tenter de le décrire un peu. Il faisait six bons pieds de haut, d’imposantes épaules et une poitrine comme un batardeau. J’ai rarement vu un homme ayant une pareille carrure. Son visage tanné, d’un brun sombre, faisait paraître encore plus étincelantes ses dents blanches ; au fond de ses yeux passaient les ombres profondes de souvenirs qui ne paraissaient guère lui apporter de joie. Son accent trahissait un homme du Sud et sa belle prestance me fit penser qu’il était un de ces puissants montagnards venus des Alleghanies en Virginie. Lorsque l’orgie de ses camarades atteignit son paroxysme, cet homme disparut discrètement, et je ne le revis pas jusqu’au moment où il devint mon compagnon en mer. Pourtant, quelques instants à peine s’étaient écoulés que les matelots remarquèrent son absence et comme il semblait avoir du prestige auprès d’eux, ils hurlèrent d’une même voix : Bulkington ! Bulkington ! Où est Bulkington ? et s’élancèrent à sa poursuite hors de la maison.

Il était maintenant près de neuf heures et un calme, qui paraissait surnaturel après ces bacchanales, régna dans la pièce, je commençai à me féliciter du petit plan que j’avais échafaudé juste avant l’entrée des marins.

Aucun homme n’aime coucher à deux ; en fait, votre propre frère lui-même n’est pas le bienvenu dans votre lit. J’en ignore la raison mais tout le monde préfère la solitude du sommeil. Et quand il faut dormir avec un étranger, dans une auberge étrangère, en une ville étrangère et que cet étranger est un harponneur, alors vos objections se multiplient. Je ne voyais pas non plus de raison valable à être contraint, moi plutôt qu’un autre, de partager mon lit ; car les marins ne dorment pas davantage à deux en mer que les rois célibataires de la terre ferme. Naturellement ils dorment tous dans le même carré, mais chacun a son hamac, se couvre avec sa propre couverture et dort dans sa propre peau.

Plus je songeais à ce harponneur, plus me devenait intolérable l’idée de dormir avec lui. On pouvait raisonnablement se dire qu’un harponneur n’avait pas des dessous – de coton ou de laine – des plus propres, et moins encore des plus raffinés. J’en avais la chair de poule. D’autre part, il se faisait tard, et mon respectable harponneur aurait dû être rentré et prêt à aller au lit. En supposant encore qu’il me tombe dessus à minuit, comment saurais-je de quel bouge infâme il sortait ?

– Patron ! J’ai changé d’avis au sujet du harponneur. Je ne coucherai pas avec lui. J’essayerai ce banc.

– Comme vous voudrez ; je regrette de ne pas pouvoir vous prêter une nappe en guise de matelas, cette planche est diablement raboteuse, dit-il en palpant les nœuds et les entailles. Mais attendez un peu, poltron, j’ai un rabot de charpentier dans le bar, attendez, vous dis-je, je vais vous installer douillettement. Aussitôt dit aussitôt fait, il prit le rabot et, essuyant d’abord le banc avec son vieux mouchoir de soie, il s’attaqua énergiquement au rabotage de mon lit tout en ricanant comme un singe. Les copeaux volaient de droite et de gauche, jusqu’à ce qu’enfin la lame vînt buter contre un nœud rébarbatif. Le patron était près de se fouler le poignet et je l’adjurai par tous les grands dieux de renoncer ; ce lit était assez doux pour me convenir, et je ne voyais pas très bien comment on eût pu transformer en duvet une planche de pin. De sorte qu’il ramassa les copeaux avec un dernier ricanement, les jeta dans le grand fourneau au milieu de la pièce, puis partit vaquer à ses affaires, m’abandonnant à une sombre méditation.

Je pris la mesure du banc et constatai qu’il était d’un pied trop court ; on pouvait y remédier avec une chaise. Mais il était d’un pied trop étroit et l’autre banc qui se trouvait dans la pièce avait deux pouces de plus que celui qui venait d’être raboté, de sorte qu’on ne pouvait les accoupler. Je disposai alors le premier banc en long contre la seule partie libre du mur, en ménageant un petit intervalle pour mon dos. Mais je découvris bientôt qu’un tel courant glacé passait sous la fenêtre que cette formule n’était pas du tout satisfaisante, d’autant plus que la porte branlante envoyait un courant d’air rejoindre celui de la fenêtre, produisant de petits tourbillons exactement à l’endroit où j’envisageais de passer la nuit.

Que le diable emporte ce harponneur, pensai-je, mais au fond, ne pourrais-je pas prendre les devants sur lui, tirer le verrou depuis l’intérieur, sauter dans son lit, sans être réveillé par des coups violents dans la porte ? Cela paraissait n’être pas une mauvaise idée ; réflexion faite je l’abandonnai. Car comment savoir si le lendemain matin, dès que je sortirai de la chambre, le harponneur ne se tiendra pas sur le seuil, prêt à me rosser.

Jetant encore un regard autour de moi, ne voyant aucune possibilité de passer une nuit supportable ailleurs que dans le lit de quelqu’un d’autre, j’en vins à me dire qu’après tout je nourrissais peut-être des préjugés malséants sur ce harponneur inconnu. Je vais attendre un moment, me dis-je ; il ne saurait tarder. Alors je le dévisagerai attentivement, et peut-être que nous pourrons être de bons compères après tout… on ne peut pas savoir. Cependant, les autres pensionnaires arrivaient, seuls ou par deux, ou par trois et s’allaient coucher. De mon harponneur, pas l’ombre.

– Patron, dis-je, quelle sorte de gars est-ce ? Rentre-t-il toujours à des heures pareilles ? Il était à présent près de minuit.

Le patron gloussa et parut fort émoustillé par une idée qui ne pouvait que m’échapper.

– Non, répondit-il, d’habitude il se couche comme les poules – tôt couché, tôt levé – eh oui, c’est l’oiseau qui trouve le ver. Mais ce soir, il fait du colportage, voyez, et je ne sais pas ce qui le retient si longtemps, à moins, peut-être, qu’il n’ait pas réussi à vendre sa tête.

– Vendre sa tête ? Que me racontez-vous comme sornettes ? demandai-je avec colère. Voulez-vous me faire accroire, patron, que ce harponneur passe cette nuit bénie de samedi, enfin ce dimanche matin, à essayer de monnayer sa tête de porte à porte ?

– C’est exactement ça, dit le patron, je lui ai bien dit qu’ici il n’y aurait rien à faire, le marché est saturé.

– Saturé de quoi ? hurlai-je.

– De têtes, pour sûr. Est-ce qu’y a pas déjà trop de têtes au monde ?

– Je vais vous parler net, patron, dis-je tranquillement, vous feriez mieux de renoncer à allonger ces bobards… je ne suis pas un novice.

– Peut-être pas, dit-il en se taillant un cure-dent, mais j’ai comme une idée que vous seriez passé à tabac comme un novice si ce harponneur vous entendait dire du mal de sa tête.

– Je la lui casserai, répondis-je, au comble de la fureur que faisait naître en moi l’invraisemblable farrago du patron.

– Elle est déjà cassée, dit-il.

– Cassée, vous voulez bien dire cassée ?

– Pour sûr, c’est bien pour ça qu’il n’arrive pas à la vendre, j’imagine.

– Patron, lui dis-je en marchant sur lui, glacial comme le mont Hécla sous une tempête de neige, patron, cessez de tailler ce cure-dent. Vous et moi devons arriver à nous comprendre, et cela sans tarder. Je suis venu chez vous pour avoir un lit, vous me répondez que vous ne pouvez m’en offrir que la moitié d’un, l’autre moitié étant propriété d’un certain harponneur. Et à propos de ce harponneur, que je n’ai pas encore aperçu, vous insistez pour me raconter les histoires les plus insensées et les plus exaspérantes, dans le but de semer en moi des sentiments de méfiance envers un gars que vous destinez à être mon compagnon de lit – ce qui représente, patron, le comble de l’intimité et de la confiance. Je vous demande à présent de me répondre franchement et de me dire qui est ce harponneur, quelle sorte d’individu c’est, et si je peux, en toute sécurité et à tous égards, passer la nuit avec lui. Et tout d’abord je vous demanderai de vous dédire au sujet de cette histoire de vente de tête qui, si elle est vraie, prouve assez clairement que ce harponneur est fou à lier, et il n’entre pas dans mes vues de coucher avec un fou, et vous, monsieur, vous-même veux-je dire, patron, j’entends bien, vous, monsieur, en m’incitant sciemment à le faire, vous vous exposez à des poursuites pénales.

– Ben, dit le patron, en respirant profondément, voilà un sermon joliment long pour un gars qui aime plaisanter de temps à autre comme moi. Mais calmez-vous, calmez-vous, ce fameux harponneur dont je vous ai parlé vient d’arriver des mers du Sud, où il a acheté un paquet de têtes momifiées en Nouvelle-Zélande (une curiosité, vous savez), il les a toutes vendues sauf une, et celle-là il essaie de la vendre ce soir, parce que demain c’est dimanche, et que ce ne serait pas convenable d’aller vendre des têtes humaines dans les rues quand les gens vont à l’église. C’est ce qu’il voulait faire dimanche passé, mais je l’ai arrêté sur le pas de la porte comme il partait avec quatre têtes suspendues à une ficelle, comme un chapelet d’oignons.

Ce récit dissipa ce mystère autrement inexplicable, et s’il prouvait, somme toute, que le patron n’avait pas l’intention de se moquer de moi, il me poussait également à me demander quelle opinion je devais me faire d’un harponneur qui passait toute la nuit du samedi, et jusqu’à l’aube du jour du sabbat, engagé dans cette affaire de cannibalisme consistant à vendre les têtes de défunts idolâtres.

– Soyez sûr, patron, que ce harponneur est un homme dangereux.

– Il paye régulièrement. Mais allons, il se fait tard, il vaut mieux que vous sondiez, voilà un bon lit : Sal et moi on a dormi dans ce lit la nuit qu’on s’est collés. Il y a bien assez de place pour se retourner à deux dans ce lit ; c’est un puissant grand lit. Juste avant qu’on le mette au rancart, Sal y faisait dormir notre Sam et le petit Johnny aux pieds. Mais une nuit, en rêvant, je l’ai envoyé bouler par terre et Sam a failli se casser le bras. Après ça, Sal a dit que ça n’allait plus. Suivez-moi, je vais vous faire de la lumière en un clin d’œil, et sur ces mots il alluma une chandelle, me la tendit en s’offrant à me diriger. Mais je ne bougeais pas, hésitant ; regardant une pendule dans un coin, il s’écria : Ma foi, c’est dimanche, vous ne verrez pas ce harponneur cette nuit, l’a dû trouver un port quelque part… Alors, venez ; venez donc, est-ce que vous n’allez pas vous décidez à venir ?

Je considérai la question un instant, nous montâmes et il m’introduisit dans une petite chambre froide comme un coquillage, indubitablement meublée d’un lit prodigieux, presque assez vaste, en fait, pour que quatre harponneurs pussent y dormir côte à côte.

– Voilà, dit le patron en posant la chandelle sur un vieux coffre de marin branlant qui tenait lieu à la fois de meuble de toilette et de table. Là, mettez-vous à l’aise, à présent, je vous souhaite une bonne nuit.

Je quittai le lit des yeux pour me tourner vers lui mais déjà il avait disparu. Je rabattis le couvre-lit et me penchai ; bien que ce lit ne fût pas élégant, il supportait vaillamment un examen approfondi. Je fis alors le tour de la chambre ; le lit et la table mis à part, il n’y avait point d’autres meubles, les quatre murs, une grossière étagère et un devant de cheminée représentant un homme frappant une baleine. Parmi les objets qui ne faisaient pas à proprement parler partie de la chambre, se trouvaient un hamac roulé dans un coin et un grand sac de marin contenant la garde-robe du harponneur et tenant incontestablement lieu de malle. Sur l’étagère au-dessus de la cheminée il y avait encore un paquet de curieux hameçons en os de poissons, et un long harpon appuyé à la tête du lit.

Mais qu’y a-t-il donc là sur le coffre ? Je pris la chose, l’approchai de la chandelle, la tâtai, la humai, fis toutes les tentatives imaginables pour arriver à une conclusion satisfaisante à son sujet. Je ne pouvais la comparer qu’à un grand paillasson bordé de petites ferrures cliquetantes, assez semblables aux piquants de porc-épic peints des mocassins indiens. Comme dans un poncho sud-américain, un trou ou une fente s’ouvrait au milieu. Mais serait-il possible qu’un harponneur sain d’esprit puisse endosser un paillasson pour parader dans les rues d’une ville chrétienne ainsi accoutré ? Je le passai pour l’essayer et il m’écrasa sous son poids, étant anormalement épais, velu et, j’en avais le sentiment, un peu humide, comme si ce mystérieux harponneur l’avait porté un jour de pluie. Ainsi vêtu, je me dirigeai vers un bout de miroir collé contre le mur et de ma vie je ne vis spectacle si affreux. Je sortis si précipitamment de ce poncho que j’en attrapai le torticolis.

Je m’assis au bord du lit et me mis à penser à ce harponneur colporteur de têtes et à son paillasson. Ainsi perché je me livrai à la méditation, puis je me levai, ôtai ma veste et poursuivis mes réflexions debout au milieu de la chambre. Enfin j’enlevai mon gilet et derechef je méditai quelque peu en bras de chemise. Commençant à avoir froid, à demi dévêtu de la sorte, et me souvenant que le patron avait dit que le harponneur ne rentrerait plus de la nuit, étant donné l’heure tardive, sans autre forme de procès, je giclai hors de mes bottes et, soufflant la chandelle, je me jetai dans le lit en me confiant à la Providence.

Que le matelas fût bourré d’épis de maïs ou de bris de vaisselle, impossible de le savoir, mais je me tournai et me retournai sans pouvoir dormir de longtemps. Tandis que je glissais dans une légère somnolence, presque sur le point de tomber dans les bras de Morphée, j’entendis un pas pesant sonner dans le corridor et je vis un rai de lumière filtrer sous la porte.

Dieu me préserve, pensai-je, ce doit être le harponneur, ce diable vendeur de têtes. Mais je demeurai étendu sans bouger, résolu à ne pas piper mot qu’on ne m’eût adressé la parole. La chandelle dans une main, ladite tête de Nouvelle-Zélande dans l’autre, l’étranger entra dans la chambre et sans un regard vers le lit, il posa la lumière à bonne distance de moi dans un coin à terre et commença à se débattre avec les cordons du grand sac dont j’ai déjà parlé. J’avais hâte de voir son visage, mais il était détourné et penché, occupé momentanément à dénouer les lacets du sac. Cela fait, il se retourna pourtant et alors ! Dieu du ciel ! quel spectacle ! Quel visage ! d’une couleur tout à la fois tirant sur le noir, le pourpre, le jaune et marqué, ici et là, de damiers d’aspect noirâtre. Oui, c’est bien ce que je pensais, un terrible compagnon de lit ; il s’est bagarré, a été affreusement balafré et il sort tout droit d’entre les mains du chirurgien. Mais comme il se tournait vers la lumière, je vis clairement que les carreaux noirs sur ses joues ne pouvaient être des emplâtres. C’étaient des taches d’une espèce ou d’une autre. D’abord je ne sus qu’en penser, puis j’eus le pressentiment de la vérité. Il me revint en mémoire l’histoire d’un Blanc – un baleinier lui aussi – qui, tombé entre les mains de cannibales, avait été tatoué par eux. J’en conclus que ce harponneur, au cours de ses lointains voyages, avait connu semblable aventure. Et qu’est-ce que cela, après tout ? pensai-je. Il ne s’agit que de son apparence, on peut être un honnête homme dans n’importe quelle peau. Mais alors que penser de ce teint d’un autre monde, je veux dire, de cette partie de sa peau qui n’était pas tatouée. Naturellement ce pouvait n’être qu’un cuir épais tanné par les ciels des tropiques. Mais je n’avais jamais entendu dire qu’un soleil brûlant fît virer un homme blanc à une pourpre nuancée de jaune. Toutefois je n’étais jamais allé dans les mers du Sud, et peut-être que le soleil de ces régions produisait sur la peau cet effet extraordinaire. Pendant tout le temps que ces pensées fulgurantes traversaient mon esprit, le harponneur ne remarqua nullement ma présence. Mais après avoir eu quelque difficulté à ouvrir son sac, il commença à fouiller à l’intérieur et en tira bientôt une sorte de tomahawk et une sacoche en peau de phoque poilue. Il les plaça sur le coffre au milieu de la chambre, puis saisissant la tête de Nouvelle-Zélande, une chose assez effroyable, il la fourra dans la sacoche. Il enleva son chapeau – un chapeau de castor tout neuf – et je fus sur le point de hurler de saisissement. Il n’avait pas un cheveu sur la tête – rien du moins dont il valût la peine de parler – rien… sauf un petit scalp noué en boucle sur le front. Cette tête chauve et pourpre apparaissait à présent comme un crâne léprosé. Si l’étranger ne s’était trouvé entre la porte et moi, j’aurais bondi en dehors plus rapidement que je n’ai jamais englouti un bon repas.

Et bien qu’on fût au second étage, ces circonstances me firent songer à sauter par la fenêtre. Je ne suis pas lâche, mais que penser de ce bandit pourpre, colporteur en têtes ? Cela défiait absolument ma compréhension. L’ignorance est la mère de l’épouvante, j’étais tellement désemparé et confondu par cet étranger que, je dois l’avouer, je n’aurais pas eu davantage peur du diable lui-même faisant irruption dans ma chambre au milieu de la nuit. En fait, j’étais à ce point pénétré d’effroi que je n’avais pas le cran nécessaire, à ce moment-là, pour lui adresser la parole et obtenir de lui la réponse qui eût expliqué tout ce qui paraissait si inexplicable en lui.

Cependant il se déshabillait et je vis sa poitrine et ses bras. Aussi vrai que je vis, ces parties cachées de son corps étaient un échiquier identique à son visage, tout son dos était également carrelé de noir, on aurait dit qu’il revenait d’une guerre de Trente Ans et qu’il aurait fui portant seulement une chemise d’emplâtres. Qui plus est, l’impression n’épargnait pas ses jambes, on eût cru voir une légion de grenouilles vert foncé assaillir des troncs de jeunes palmiers… Il était bien évident à présent que ce devait être quelque abominable sauvage, embarqué à bord d’un baleinier dans les mers du Sud, posant ainsi le pied en terre chrétienne. Je tremblais rien que d’y penser. De plus un vendeur ambulant de têtes, peut-être de celles de ses propres frères. Il pourrait lui venir le goût d’avoir la mienne… Seigneur ! Voyez, ce tomahawk !

Mais je n’eus pas le loisir de trembler car le sauvage se livra alors à une occupation qui me subjugua et retint toute mon attention, me convainquant que j’avais bel et bien affaire à un païen. Allant jusqu’à son lourd pardessus, ou paletot-pilote, ou noroît qu’il avait auparavant déposé sur une chaise, il en fouilla les poches et finit par en extraire une étrange figurine, informe, bossue, exactement de la couleur d’un bébé congolais de trois jours. Pensant à la tête réduite, j’en vins presque à croire un instant que cet homoncule noir était véritablement un nouveau-né conservé par un procédé identique. Puis, remarquant que cela n’avait aucune souplesse, que c’était brillant, sensiblement comme de l’ébène polie, j’en conclus que ce n’était rien de plus qu’une idole de bois, ce que cela s’avéra être en effet. Le sauvage se dirigea alors vers la cheminée vide, ôta l’écran de papier et installa sa figurine bossue, telle une quille, entre les landiers. Le chambranle de la cheminée, les briques à l’intérieur étaient couverts d’une suie épaisse, de sorte que je me disais que ce foyer était un autel ou une chapelle tout indiquée pour une idole congolaise.