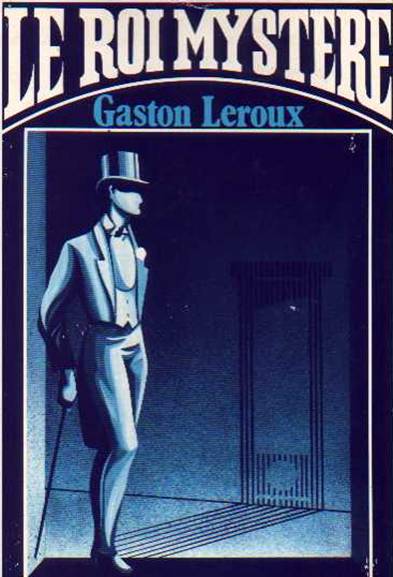

Gaston Leroux

LE ROI MYSTÈRE

Le Matin 24 octobre 1908 au 9 février 1909

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE LA PUISSANCE DES TÉNÈBRES

I QUELQUE CHOSE BRILLE DANS LA NUIT

II DEUX GENTILSHOMMES SOUPAIENT

IV OÙ M. LE PROCUREUR IMPÉRIAL COMMENCE À CROIRE À L’EXISTENCE DU ROI MYSTÈRE

VI SUITE DE L’HISTOIRE DE M. PROSPER ET DE M. DENIS

VII UN HOMME QUI ATTEND QU’ON LE TUE

X « TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS »

XI OÙ LE PÈRE SAINT-FRANÇOIS A QUELQUE CHOSE À DIRE AU BOURREAU

XII « MONSIEUR ! JE NE VOUS CONNAIS PAS ! »

DEUXIÈME PARTIE LA PETITE MAISON DE LA RUE DES SAULES

II OÙ APRÈS AVOIR FAIT LE JEU DE TOUT LE MONDE, DIXMER COMMENCE À JOUER LE SIEN

VII OÙ DIXMER COMMENCE À REGRETTER D’AVOIR MONTRÉ SON JEU

VIII LA GRANDE HOSTELLERIE DE LA MAPPEMONDE

X « TU ES LA MARGUERITE DES MARGUERITES ! TU ES LA PERLE DES VALOIS ! »

XI LA PETITE MAISON DE LA RUE DES SAULES

XIV OÙ IL EST PROUVÉ QUE PHILIBERT WAT A BON CŒUR

XVII DE DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS QUI SE PASSÈRENT CE SOIR-LÀ DANS L’ATELIER DE ROBERT PASCAL

XVIII LE SIFFLET DU PROFESSEUR

TROISIÈME PARTIE « TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS »

I UNE FÊTE CHEZ LE COMTE DE TERAMO-GIRGENTI

III IL FAUT RENDRE LES ENFANTS À LEUR PÈRE

IV OÙ IL EST QUESTION DES SUITES D’UN DÉJEUNER DE GARÇON

V SUITE DES SUITES D’UN DÉJEUNER DE GARÇON

VI DANS LEQUEL LE PROFESSEUR S’APERÇOIT QU’ON LUI A COUPÉ LE SIFFLET

VIII LE DÉSESPOIR DU PROFESSEUR

X UNE CONSPIRATION À CENT CINQUANTE MÈTRES SOUS TERRE

XI OÙ NOUS APPRENONS QUE Mlle DESJARDIES N’EST PAS ENCORE AU BOUT DE SES PEINES

XIII M. EUSTACHE GRIMM EST INVITÉ À DÉJEUNER EN VILLE

XV PLAISIR D’AMOUR NE DURE QU’UN INSTANT

XVI TU TE RÉVEILLERAS D’ENTRE LES MORTS

XVII À LA FIN DUQUEL M. MACALLAN SE DÉCLARE DÉGOÛTÉ DE LA VIE ET LE PROUVE

À propos de cette édition électronique

PRÉFACE

UN « FILET » ÉTRANGE QUI DONNE À L’AUTEUR L’OCCASION D’UNE PRÉFACE

Dans la préface qu’il a écrite sur le frontispice de la plus belle histoire du monde, l’auteur des Trois Mousquetaires, notre père à tous, nous raconte comment, compulsant de vieux ouvrages à la Bibliothèque Royale, il tomba sur ces noms singuliers : Athos, Porthos et Aramis, combien son esprit en fut frappé, et de quelle façon il rechercha à qui ils avaient pu appartenir, et comment, l’ayant su, il fut conduit à publier les plus merveilleuses aventures qui soient. Les temps héroïques sont passés, il ne reste plus rien à découvrir dans les bibliothèques et il n’y a plus d’Alexandre Dumas. La seule ressource qui nous reste est le reportage qui ne compulse pas les livres, mais qui est une façon de compulser la vie, la vie contemporaine. Cette occupation – le reportage – me conduisit, moi aussi, à une curieuse découverte, point de départ de recherches qui, pour ne s’être point passées dans les livres, n’en furent pas moins intéressantes. Un jour que, désireux de remonter à l’origine de cette grave affaire politique et judiciaire, toujours restée un peu obscure, qui, dans les dernières années du Second Empire, occupa un moment l’opinion sous ce titre : « Le scandale des chemins de fer ottomans », je feuilletais la collection des plus vieux numéros du journal L’Époque, mon attention fut retenue par un « filet » au-dessus duquel se détachaient, en grosses majuscules, ces deux lettres R. C., suivies d’un énorme point d’interrogation.

Voici, textuellement, ce que je lus : « Si nous étions moins occupés du drame qui se joue en ce moment devant le Corps Législatif, l’opinion publique daignerait peut-être s’étonner du fait unique qui s’est passé ce matin, place de la Roquette. On n’a pas oublié que Desjardies attend à la Grande-Roquette le couteau de M. de Paris. Eh bien ! Nous pouvons affirmer que, la nuit dernière, le couteau est venu. La presse, chose curieuse et sans précédent, n’avait pas été prévenue ; cependant, on procédait au montage de la guillotine vers quatre heures et demie du matin. Dès les premiers rayons de l’aube, le bourreau et ses aides démontaient la sanglante machine sans avoir exécuté personne. Les ordres relatifs à l’exécution avaient-ils été mal donnés ou mal compris ? L’empereur, après avoir rejeté la grâce de Desjardies, l’aurait-il accordée tout à coup et se serait-il, contrairement à tous les usages, entremis pour arrêter le cours suprême de la justice ? Il ne faut pas oublier que Desjardies est la première victime du scandale des chemins de fer ottomans, et, malgré son abominable assassinat, n’est peut-être point le plus coupable. Il y en a d’autres qui ont tué ; cela ne fait point de doute… d’autres que la justice impériale ne découvrira jamais… et qui garderont leur tête sur leurs épaules. En haut lieu, aurait-on eu quelque tardif remords au moment de sacrifier l’une des personnalités en somme les moins compromises dans ce prodigieux tripotage financier ?

» En somme, on ne sait que penser, ni même qu’inventer devant ce fait indéniable : le bourreau qui vient et qui s’en retourne comme il est venu, les mains dans les poches et le panier vide ! Le moins bizarre de l’histoire n’est point la découverte que l’on a faite de deux lettres cabalistiques peintes en rouge sur la grande porte de la prison : R. C. Que signifient ces initiales ? Qui nous le dira ?

» Personne ! Car personne n’a le temps de s’occuper d’autre chose que de la tragi-comédie que l’on est en train de nous monter dans les coulisses du Palais-Bourbon ! »

Très intéressé par ces lignes étranges, je me mis à rechercher dans les autres journaux, à la même date, une trace quelconque d’un événement aussi extraordinaire. Je ne trouvai rien ; mais, à la date du lendemain, je découvris une note de l’agence officielle reproduite par toute la presse : « L’Époque a publié hier un filet relatif à l’exécution de Desjardies. Nous sommes autorisés à lui donner le plus formel démenti. L’exécuteur des hautes œuvres n’a pas eu à se déranger et les bois de justice n’ont pas bougé du hangar où ils sont remisés. On pourrait trouver l’origine d’une aussi invraisemblable histoire dans l’erreur commise par un officier de la préfecture de police qui, ayant compris que l’exécution devait avoir lieu cette nuit-là, a mis inutilement en branle tout le service d’ordre. »

Le même jour, L’Époque faisait amende honorable : « Nous avons été trompés hier par un de nos jeunes rédacteurs dont nous nous sommes, du reste, immédiatement séparés. Un haut fonctionnaire de la préfecture est venu nous donner toutes les explications désirables relatives à l’erreur qui a mis en mouvement tout le service d’ordre ordinaire des exécutions. »

Il arriva que la note de l’agence officielle et la rectification de l’Époque ne parvinrent point à me convaincre. Je leur trouvais une allure louche, inquiétante.

Pour qui connaît un peu les mœurs combatives de la presse, il était permis de s’étonner de la facilité avec laquelle l’Époque endossait le démenti officiel, sans prendre à partie la préfecture de police, qui, cependant, avec son malheureux service d’ordre commandé à tort, était gravement coupable.

Enfin, la parfaite sérénité avec laquelle la presse tout entière enregistrait l’erreur de la préfecture, dans une circonstance pareille, me troubla à un point que je ne saurais dire. Et les deux lettres rouges trouvées sur la porte de la prison : R. C. ? Personne n’en parlait. Personne ne les expliquait. Personne ne les démentait. Pouvait-on croire qu’elles fussent l’œuvre d’un mauvais plaisant ? Je ne le pensais point. Une mauvaise plaisanterie a toujours l’air de vouloir dire quelque chose ; mais que voulait dire : R. C. sur la porte de la prison des condamnés à mort ?

Je flairai là un rare mystère et n’eus de cesse que je n’eusse retrouvé le « jeune rédacteur » si délibérément mis à la porte de l’Époque, ainsi que l’officier de la préfecture qui, prétendait-on, s’était si grossièrement trompé.

Ils vivent encore l’un et l’autre et tous deux furent le point de départ d’une enquête qui dura plusieurs années et au bout de laquelle je vous apporte ce roman, dont on ne pourra justement apprécier les péripéties les plus inquiétantes qu’en se rappelant que certaines figures qui le traversent ne sont point tout à fait inconnues des lecteurs et que certains événements qui s’y mêlent ont déjà eu du retentissement dans le monde.

La réalité s’est montrée, surtout depuis un demi-siècle, si prodigieusement jalouse de la chimère qu’il n’y a plus rien à inventer ici-bas, même pour un romancier.

PREMIÈRE PARTIE – LA PUISSANCE DES TÉNÈBRES

I – QUELQUE CHOSE BRILLE DANS LA NUIT

Est-il rien de plus morne, de plus angoissant, de plus triste, de plus désespéré que ce coin de Paris qui entoure la place de la Roquette ? C’est en vain que sur l’emplacement de la vieille prison, récemment démolie, on s’est empressé d’élever de vastes maisons de rapport, l’aspect général reste lugubre, grâce à cette autre prison de l’autre côté de la place, où l’on a enfermé l’enfance : Prison des jeunes détenus !

À l’époque qui nous occupe, la Grande-Roquette élevait depuis de nombreuses années déjà ses murs nus en face de la Petite. Quand, parfois, la porte de la Petite s’entrouvrait pour laisser sortir quelque adolescent, tout pâle encore d’avoir enseveli là quelques mois précieux de sa jeunesse, la première chose qu’il voyait était la porte de la Grande, sinistre comme si on l’eût dressée sur le seuil de son propre avenir.

L’une et l’autre n’étaient séparées que par quelques pierres, piédestal de l’échafaud. Si le jeune homme détournait les yeux de ce sombre spectacle et si son regard montait vers la gauche, il apercevait une autre porte, la porte d’un cimetière : le Père-Lachaise. Alors il fuyait à droite et descendait hâtivement vers la vie, vers la liberté, vers Paris, par cette partie de la rue de la Roquette qui rejoint la place Voltaire, que l’on appelait alors la place du Prince-Eugène.

C’est précisément à cet endroit que nous allons transporter le lecteur, par une nuit de décembre 186…, exactement le 13 à quatre heures du matin.

Cette voie, si lugubre le jour avec ses maisons basses badigeonnées de rouge sang de bœuf ou de jaune sale, de couleurs ternes et passées, ses boutiques noires où l’enseigne indique en lettres blanches la marchandise mortuaire : « Fleurs et couronnes, perles, fournitures en tous genres », ses « chands de vin » où, sur le zinc, une clientèle débraillée, fournie par le vagabondage spécial, s’empoisonne de compagnie avec des filles en cheveux, cette voie devenait quelquefois gaie la nuit.

C’est qu’alors une populace, venue de tous les bas-fonds de la capitale, remontait vers la place de la Roquette, dans l’espoir d’assister au spectacle toujours alléchant d’une tête qui tombe.

Quelques minutes après quatre heures, alors que tout semblait reposer dans le quartier, de nombreux agents survinrent soudain, dans le plus profond silence. Les chefs s’entretenaient entre eux, et les ordres étaient donnés à voix basse. Presque aussitôt la troupe arriva ; elle n’avait jamais été aussi nombreuse.

L’occupation de la place de la Roquette par la troupe se fit avec le même mystère. De forts pelotons de fantassins, placés au travers de la rue de la Roquette, en haut, du côté du Père-Lachaise, en bas, du côté de la place du Prince-Eugène, ainsi qu’au coin de la prison, de la rue Gerbier, de la rue Merlin et de la rue de la Folie-Regnault, isolaient entièrement le quadrilatère au centre duquel la société se disposait à tuer un homme.

Jamais on n’avait vu un pareil service d’ordre. Une fenêtre, au coin de la rue de la Folie-Regnault et de la rue de la Roquette, à côté d’un établissement de vins dénommé « À la Renaissance du bon coin », s’étant ouverte, un homme, dont il était impossible de voir la figure, non point seulement à cause de l’obscurité, mais encore par suite de la façon dont il tenait les larges bords de son chapeau de feutre noir rabattus sur les yeux, se détacha d’un petit groupe d’officiers, alla sous la fenêtre, dit quelques mots d’une voix sourde et la fenêtre se referma. Cet homme, habillé d’une lourde pèlerine dont le col était relevé haut sur les oreilles, revint au groupe d’officiers et, entraînant l’un d’eux, lui dit :

– Faites mettre la baïonnette au canon, vous devez vous attendre à tout… Dans tous les cas, vous serez averti ; j’ai des agents placés en sentinelles partout… J’en ai plein le Père-Lachaise…

Puis l’homme s’en fut vers les gendarmes à cheval, dont la petite troupe débouchait mystérieusement sur la place par le coin de la rue de la Vacquerie et de la Grande-Roquette, du côté du chemin de ronde, où furent fusillés depuis les otages de la Commune. Il parlementa avec l’officier qui commandait le détachement. Les gendarmes vinrent tout de suite se grouper devant la porte de la prison. L’homme redescendit alors du côté de la place du Prince-Eugène.

Toutefois, la rue de la Roquette restait déserte, uniquement occupée par les agents et les soldats. Mais voilà que, vers cinq heures, plusieurs voitures arrivèrent coup sur coup, et une demi-douzaine de personnages, hommes enveloppés de lourdes pelisses, femmes emmitouflées d’épaisses fourrures, en descendirent.

Ils se dirigeaient, après avoir parlementé quelques secondes avec les agents, vers une porte basse qui s’ouvrait dans la façade lézardée d’une des plus vieilles maisons de la rue. Ils frappaient d’une certaine manière à la porte, qui s’ouvrait et se refermait aussitôt.

Non loin de cette porte, placée pour ne pas être vue et pour tout voir, l’ombre à la pèlerine considérait attentivement les allées et venues des nouveaux arrivants.

Elle était là, immobile depuis plus d’une demi-heure, quand elle s’avança tout à coup vers un homme, une silhouette grande et forte qui descendait d’un fiacre. L’ombre toucha les bords de son chapeau et dit :

– Laissez-moi entrer avec vous, monsieur… Ce sera plus prudent.

– Non, Dixmer… Il vaut mieux que vous restiez dehors… Mais si dans une heure je ne suis pas sorti, envahissez la bicoque.

Et l’homme qui venait de descendre de voiture frappa à la porte deux coups d’abord, trois coups ensuite.

Quand la porte se fut refermée sur lui, il se trouva dans une obscurité profonde. Une voix lui demanda :

– Que voulez-vous ?

– R. C.

Quant à l’ombre qui était restée dehors, elle remonta vers la place de la Roquette. Une petite lueur falote attira son attention du côté de la Grande-Roquette. C’était le couteau du bourreau qui brillait déjà, en haut de son châssis.

II – DEUX GENTILSHOMMES SOUPAIENT

Sur la place, la besogne de M. de Paris et de ses aides avait été faite comme toujours, consciencieusement, méticuleusement, sans hâte. Du reste, l’instrument de justice demande à être traité avec tranquillité, monté, agencé par des mains habiles et sans fièvre, tel un instrument d’horlogerie. Le temps n’est plus où l’on tuait légalement les gens « à la va comme je te pousse ». Le bourreau moderne n’est pas seulement un horloger, c’est encore un architecte. Il a son niveau d’eau et son fil à plomb.

Il est environ cinq heures et demie quand nous retrouvons l’homme à la pèlerine, sans doute un officier de police divisionnaire, qui semblait prendre toutes dispositions dans la crainte d’un événement redoutable, quand nous le retrouvons au coin de la rue de la Roquette, non loin de l’établissement de vins déjà signalé : À la Renaissance du bon coin.

On se rappelle que près de là une fenêtre s’était ouverte, puis refermée sur les injonctions du représentant de la police. Celui-ci est de nouveau sous cette fenêtre qui s’est rouverte. Une silhouette d’homme est apparue là-haut, s’est penchée, a semblé examiner ce qui se passait dans la rue, a fait un signe à la pèlerine, arrêtée sur le trottoir. Puis plus rien à la fenêtre ; mais en bas, une porte s’ouvre que quelqu’un referme soigneusement, quelqu’un qui porte un paquet sous le bras. L’officier de police n’a pas bougé, mais il demande sans tourner la tête :

– C’est toi, Cassecou ?

L’autre, toujours penché sur sa serrure :

– Dixmer ?

– Ne prononce pas mon nom, répond Dixmer, toujours dans la même position. Tu sais où ça va se passer ?

– Au Lapin qui fume.

– Tout est paré ?

– Tout !…

Et l’homme frappa sur son paquet.

– Qui est-ce qui marche ?

– Le Vautour lui-même.

– Parfait. Tu diras au Vautour que tout est prêt pour agir du côté de la rue de la Vacquerie, si c’est nécessaire. J’ai là les cent de Montrouge dans un chantier de bois. Il doit comprendre combien il serait préférable, surtout pour moi qui dirige le service d’ordre, que tout se passe en silence !

– Oh ! le Vautour y compte bien.

– Adieu !

Laissons Dixmer vaquer « consciencieusement » à sa besogne de haute police pour revenir à Cassecou. Celui-ci, son paquet sous le bras, s’était enfoncé dans la nuit de la rue de la Folie-Regnault ; il n’avait pas marché cinq minutes qu’une ombre se détacha d’une encoignure sur le trottoir d’en face, elle s’avança sur Cassecou. Quand elle fut à portée de la vue, elle dit :

– R. C.

Cassecou répondit :

– Panthéon.

L’ombre rejoignit Cassecou qui demanda :

– Tu les as vus passer ?

– Oui, à l’instant… Ils ont dû faire un grand détour, prendre par derrière la Petite-Roquette et revenir sur leurs pas ; ils ont dépassé le Lapin qui fume et remonté le passage de la Folie-Regnault. Ils sont entrés au Lapin qui fume par derrière.

– Le Vautour ?

– Je l’ai vu passer ; il est entré directement, lui, par la rue, avec Patte d’oie.

– Qui y est encore entré ?

– Une douzaine qui doivent être de la « combinaise », mais je ne les ai pas reconnus… peut-être des « titis », peut-être des « lions », pour sûr pas des « chasseurs noirs », je les connais tous, et ils étaient obligés de passer sous la lueur du réverbère.

– C’est bien, retourne à ta place. Si les flics arrivent, t’émeus pas, mais siffle dès que t’en verras. C’est tout, merci.

L’ombre retourna à son poste et Cassecou continua son chemin sur le trottoir. Il n’avait pas fait vingt-cinq mètres qu’il s’arrêtait devant la porte aux vitres illuminées du cabaret du Lapin qui fume. Un lapin rouge, confortablement assis sur ses pattes de derrière et goûtant les délices d’une longue pipe, avait été découpé dans un morceau de zinc qui se balançait sous l’action du vent. La bise était âpre, le froid dur, dans cette nuit de décembre, un de ces froids « noirs » qui précèdent souvent la tombée des neiges. Cassecou entra, nonchalant, la cigarette baveuse aux lèvres, sans curiosité, traînant ses grandes jambes désarticulées jusqu’au comptoir de zinc, ne regardant personne, semblant ne s’intéresser en aucune façon à l’étrange clientèle qui emplissait cette première salle dans laquelle nous aurons l’occasion de revenir. Dans le moment, nous suivrons le coup d’œil lancé par Cassecou à la porte vitrée qui faisait communiquer la salle commune avec une autre petite pièce dans laquelle nous allons entrer.

Là, deux gentilshommes soupaient… En vérité, rien dans leurs manières ne révélait qu’ils dussent descendre d’une haute race, mais la correction de leur tenue, le soin qu’ils avaient pris pour venir souper au Lapin qui fume, d’endosser un vêtement d’une élégance aussi sévère que celle du complet redingote, attestaient hautement qu’ils appartenaient à une classe de la société supérieure à la moyenne.

L’un d’eux était long et maigre, cependant que l’autre paraissait singulièrement trapu. Le maigre avait noué sa serviette blanche sur sa redingote noire, car c’était un homme d’ordre et qui n’aimait point les taches. Il avait conservé son chapeau haute-forme sur sa tête. Il trempa son pain dans la sauce et dit au trapu :

– Faites excuse, monsieur Prosper, mais je croyais qu’il se faisait plus que vous me dites : dans les douze mille au moins, mal an, bon an.

– Oh ! Je ne dis pas !… Dans les bonnes années… mais il n’y a plus de bonnes années… Certainement, autrefois, quand on voyageait, avec ses frais il pouvait même aller jusqu’à dix-huit mille, mais on ne voyage plus guère… Songez qu’il n’y a que six mille de fixe ; le gouvernement n’est pas juste, monsieur Denis, car enfin il faut qu’il représente… Non, non, croyez-moi, le métier est fichu et vous entrez un peu tard dans la carrière… C’est comme nous, qu’est-ce que vous voulez que nous fassions avec nos dix-huit cents francs ? On est obligé de se nourrir, de se loger, de se vêtir… On doit être toujours habillé propre ; du drap noir, ça coûte, sans compter le chapeau haute-forme… Encore un peu de lapin, monsieur Denis ?

– Merci, monsieur Prosper, il est excellent.

– Oh ! c’est une bonne maison. Quand la besogne d’ajustage est terminée, en attendant le jour, c’est toujours ici que je venais souper avec ce pauvre Marquis… On est bien tranquille…

– De quoi donc est-il mort, ce pauvre Marquis ?

– Il s’en est allé de la poitrine. La « dernière » qu’il a faite, il toussait, il toussait ! C’en était impressionnant ; le condamné lui-même, vous savez, pendant que nous lui faisions la toilette, en était tout gêné. Ah ! À propos du condamné, monsieur Denis, n’hésitez pas à le jeter sur la bascule… Quand je vous dirai ; hop ! soulevez-le un peu, et, d’un coup, glissez-le, du même mouvement que moi, jusqu’à la lunette ; moi, je lui tire aussitôt la tête par les cheveux, comme ça… parce qu’ils reculent toujours la tête et quelquefois on peut couper le menton… Pour rabaisser la lunette, ne vous en occupez pas, c’est l’affaire du patron. Il n’a que ça à faire et à appuyer sur le bouton, ça n’est pas sorcier !… Tout le mal est pour nous, comme de juste, et on n’en est pas récompensé… Au fond, on est mal vu… les gens ne vous disent rien… mais on est mal vu…

Ainsi devisant, les deux soupeurs continuaient de savourer le reste du lapin fumant. Ils ne se pressaient point, estimant qu’ils avaient encore vingt bonnes minutes à eux, avant de se lever de table. À cette époque de l’année, le jour se lève très tard et chacun sait que l’exécution légale doit être faite aux premiers rayons de l’aurore.

À un moment, M. Denis, qui songeait malgré lui à son client, demanda :

– Au fond, qu’est-ce qu’il a fait, celui-là ? Je ne me rappelle pas bien son histoire…

M. Prosper répondit :

– Oh ! moi, je ne m’en occupe jamais ! Ça n’a pas d’intérêt pour nous…

– Tout de même, répliqua M. Denis… Tout de même, ça doit être bien « encourageant » quand on sait qu’il est bien coupable.

– Peuh ! C’est l’affaire des jurés… Ce qu’il a fait, ce Desjardies ? Eh bien, mais c’est lui qui a assassiné Lamblin. Vous savez, l’employé du parquet… Ça a fait assez de bruit dans le moment, et puis on s’est occupé d’autre chose… Dites donc, monsieur Denis, vous ne trouvez pas que le garçon nous oublie…

– Mais oui ! Je mangerais bien un morceau de fromage… Ah ! Le voilà !

Le garçon entrait, en effet, empressé, apportant du fromage, des assiettes, remportant la casserole, desservant le couvert… M. Prosper et M. Denis le regardaient curieusement.

– C’est drôle, dit M. Prosper quand il fut parti… Il me semble que tout à l’heure il n’avait pas cette tête-là…

– Il me semble aussi, fit M. Denis. Un silence, et puis M. Prosper :

– On raconte tout de même que ç’a a été un homme très bien, très comme il faut, ce Desjardies. Tant mieux !… Vous savez, il y en a qui ont le cou si sale que ça dégoûte au moment de la toilette… Je crois me rappeler aussi qu’on racontait dans les journaux qu’il avait une fille, une fille très belle qui a voulu se faire entendre en cour d’assises, mais qu’on a mise à la porte, et puis qui a voulu se jeter aux pieds de l’empereur. Elle a tout juste vu le concierge des Tuileries, naturellement… Oui, un tas de chichis, quoi !…

– Qu’est-ce qu’elle voulait ? demande M. Denis.

– Elle prétendait que son père était innocent, naturellement… Mais il a été pris en flagrant délit par le procureur impérial lui-même et le chef du cabinet à la guerre, Régine. Alors…

Alors… la porte qui donnait sur la grande salle du cabaret s’ouvrit et, à leur complet étonnement, M. Prosper et M. Denis virent entrer, en place du garçon, un ouvrier terrassier, qui alla s’asseoir sans dire un mot à côté de la table qu’occupaient les deux hommes en noir.

– Tiens ! fit tout bas M. Prosper, gêné, je m’étonne… le patron m’avait pourtant bien promis que nous serions seuls…

Mais M. Prosper se tut, car son étonnement grandissait : un autre ouvrier entrait et s’asseyait à une table… Il y en avait maintenant à toutes les tables. Le dernier ouvrier entré avait fermé la porte, et tous continuaient à observer le plus impressionnant silence.

III – R. C. ?

Nous avons laissé l’inconnu à qui Dixmer s’était si respectueusement adressé pour lui offrir son concours, derrière la porte d’une vieille maison de la rue de la Roquette. Il n’avait pas plus tôt prononcé ces lettres magiques : R. C. que la lueur subite d’une lanterne sourde perça les ténèbres et éclaira un corridor étroit et bas, aux murs infâmes, aboutissant à un escalier qui descendait. Quand il vit qu’il lui faudrait se glisser dans ce trou, l’homme hésita et mit sa main à sa poche pour y tâter son revolver.

L’individu qui tenait la lanterne devina le mouvement et dit :

– Oh ! monsieur, vous pouvez être tranquille… vous ne courez aucun danger !

Et il descendit le premier ; l’autre suivit. L’escalier était rapide mais court. Ils furent tout de suite sur le sol d’une cave. L’homme à la lanterne, précédant toujours son visiteur, lui fit traverser plusieurs caveaux dont les portes se refermaient automatiquement et silencieusement derrière eux. Ils remontèrent une trentaine de marches ; une porte s’ouvrit. Le mystérieux visiteur se trouva soudain dans une salle étincelante de lumière. Des rires, des cris joyeux accueillirent son arrivée.

– Ce cher procureur ! C’est lui qui nous a fait cette bonne surprise !…

Il regarda ces visages riants, ces femmes couvertes de bijoux, ces hommes en frac qui étaient de ses amis, cette table somptueusement servie, ce salon si clair, si pimpant dans son style Pompadour, tout ce luxe, là où il eût été normal de trouver un bouge, et laissa tomber ces mots :

– Toute la surprise est pour moi.

Puis, sans se préoccuper des convives, il se précipita à une fenêtre, souleva un rideau : la place de la Roquette, lugubrement éclairée de quelques rares réverbères à la flamme vacillante, s’étendait sous ses yeux. Devant la porte de la prison, au centre d’un double cercle formé, le premier par les soldats de la ligne, le second par des gendarmes à cheval, la guillotine dressait ses deux bras sombres. Le procureur impérial laissa tomber le rideau.

Un valet de pied, de la tenue la plus correcte, était derrière lui, le débarrassant de sa pelisse et de son chapeau. Pendant qu’il retirait ses gants, le haut magistrat sourit froidement aux cinq personnes qui se trouvaient en face de lui et dit :

– J’aurais dû m’en douter… c’est une farce… mais elle n’est pas drôle…

L’homme qui parlait ainsi pouvait avoir une cinquantaine d’années. Il était grand, bien découplé, avec les épaules un peu fortes. Tout en lui, du reste, manifestait la force. La tête était puissante avec un port mauvais, un front terrible, magasin d’énergie et de volonté qui semblait prêt à crever ; les cheveux grisonnants en brosse, drus et droits, ajoutaient encore par leur coupe en carré, à l’aspect opiniâtre de cette tête trop énorme, même pour le grand corps qui la portait. Les sourcils étaient touffus, se terminant à la naissance du nez par deux mèches poivre et sel ; ce nez était long, un peu épais du bout. La lèvre supérieure se cachait sous une forte moustache qui avait conservé presque intacte sa couleur châtain foncé ; les pointes en étaient retombantes, à la Vercingétorix, dissimulant le pli inquiétant de la commissure des lèvres, mais la lèvre inférieure, elle, extraordinairement charnue et dépassant la lèvre supérieure, révélait tout, des appétits de tout, formidables. Le menton ras était en harmonie avec le front ; mâchoire de fauve capable de broyer dans la mesure que le front était capable de penser, là-haut. Cette tête n’eût réussi qu’à faire peur si elle n’avait pas eu les plus beaux yeux bleus du monde, de grands yeux clairs d’enfant, qui regardaient bien en face avec sérénité.

Dans l’instant, ils accusaient les personnages présents de s’être rendus coupables, comme on dit au Palais, d’une sinistre plaisanterie, consistant à faire souper le deuxième magistrat de l’empire devant l’échafaud, en aimable compagnie. Celle-ci se composait de trois hommes et de deux femmes. Les trois hommes étaient M. Philibert Wat, banquier et député, et certainement le député le plus influent du régime. Il avait épousé la fille aînée du président du conseil et s’était fait au Corps législatif et dans les ministères une clientèle redoutable. À côté de Philibert Wat se tenaient le portraitiste Raoul Gosselin, une belle figure d’artiste chic, à la mode, monocle dans l’œil, et cependant simple et sympathique, et le directeur gérant de l’Assistance publique, Eustache Grimm, gros homme pacifique et quiet, personnage considérable qui avait la haute main sur tout ce qui touchait en France, publiquement, à la charité et la pitié. Des deux femmes, l’une était grande, belle, blond cendré, de regard enjoué, mais d’allure et de geste tragiques, la comédienne, à cette heure, la plus aimée de la capitale, celle qui venait de triompher dans les Martyrs, à la Porte-Saint-Martin : Marcelle Férand. Tout Paris la savait la grande et fidèle amie de Raoul Gosselin. L’autre femme, créature assez étrange, s’était échappée d’un harem de Tunis et s’appelait « La Mouna ».

Le procureur, Jacques Sinnamari, les écoutait protester contre ses dernières paroles. Tous affirmaient que s’il y avait eu une plaisanterie en tout ceci, ils en étaient, comme lui, les victimes, les victimes du reste nullement à plaindre, car l’hospitalité qui leur était si mystérieusement offerte ne manquait ni de charme, ni de piquant, ni de confortable. Les pyramides de fruits magnifiques qui garnissaient les consoles, le champagne qui rafraîchissait dans des seaux à glacer, le luxe du linge et de l’argenterie marqués aux initiales R. C., tout ce que l’on voyait permettait d’augurer que le mystérieux amphitryon « savait bien faire les choses ». Mais qui était donc celui qui les avait réunis là, dans des conditions telles que, après en avoir été d’abord fort intrigués, après s’en être ensuite amusés, ils commençaient maintenant à en être intimidés ?

– Enfin, mesdames et messieurs, de qui sommes-nous les invités ? s’écria Raoul Gosselin en allumant une cigarette à la flamme d’une bougie… Par quel sortilège sommes-nous réunis ?

Le procureur s’arrêta devant la Mouna qu’il n’avait jamais vue, et que, du reste, personne ne connaissait. Il s’inclina. Elle était assez jolie ; la peau ambrée, de grands yeux noirs, une petite bouche, mais le cou un peu épais ; quelques beaux bijoux. Toilette de voile noir garni de perles, de jais, de paillettes, très tintinnabulante au moindre mouvement. Elle fumait une cigarette d’Orient.

– Madame pourrait peut-être nous renseigner ?

– Sur quoi, monsieur ?

– Mais sur tout… nous ne savons rien…

– Je n’en sais pas plus long que vous, monsieur…

– Serait-il indiscret, madame, de vous demander à qui nous avons l’honneur de parler, car mes amis, pas plus que moi…

– Monsieur, c’est moi qui suis la Mouna ! fit-elle d’un air brusque et entendu, comme si elle n’avait plus rien à ajouter et comme si ces dernières paroles devaient renseigner le genre humain sur sa personnalité.

Tous se mirent à rire pendant que la Mouna les regardait avec étonnement. Et elle raconta comment elle était venue à ce singulier rendez-vous.

– Voilà, disait-elle, c’est bien simple. Je sortais de souper d’un cabaret du boulevard Montmartre dans la nuit d’hier ; j’étais seule, ayant vainement attendu un ami qui m’avait pourtant donné rendez-vous dans cet endroit. Je cherchais ma voiture, que je ne retrouvais plus à la porte du cabaret. Tout à coup, un homme, sortant de je ne sais où, s’est avancé, et, mettant le chapeau à la main, m’a poliment prié de lui permettre de m’offrir son bras. Puis en guise de présentation, l’homme dit un mot… Oh ! pas long… Était-ce un mot ? C’étaient plutôt deux lettres, R. C…

– Ah ! il a dit : R. C. ? demanda Marcelle Férand.

– Oui…

– Très intéressant ! fit la tragédienne. Alors ?…

– Il m’a accompagnée jusqu’à la porte de mon hôtel, rue Taibout… il n’a pas voulu entrer… il m’a seulement donné rendez-vous ici pour cette nuit… J’ai accepté son rendez-vous où je ne croyais pas que nous serions si nombreux. Je lui ai dit que je m’appelais la Mouna et il me dit qu’il s’appelait, lui, vous ne savez pas comment ?… Mystère !

Elle n’avait pas plutôt prononcé ce mot : Mystère que des exclamations partaient des quatre coins du salon :

– Le roi Mystère ! le roi Mystère !…

– Qu’est-ce que je t’avais dit, Raoul ? s’écriait Marcelle Férand. Tu vois bien qu’il existe ! Tu vois bien que c’était lui ! Parbleu ! Il n’y a que lui pour avoir des cartes de visite pareilles !

– Il devrait signer ses cartes R. M., répliqua Gosselin en riant. Pourquoi portent-elles R. C. ?

Et il exhiba, en effet, une carte de visite où étaient inscrites ces deux initiales au-dessus d’une tête de mort sur tibias.

– Ne dit-on pas qu’il habite dans les catacombes ? reprit l’actrice. Alors tout s’expliquerait R. : roi ; C. : catacombes ; le roi Mystère serait le roi des Catacombes !

Tout le monde rit et le peintre se rappela, avec une joie candide, qu’il avait fallu tout de même, huit mois auparavant, une déclaration retentissante du préfet de police pour calmer les imaginations surexcitées du boulevard.

C’est que, dans ce moment-là, les faits les plus monstrueux, les crimes les plus audacieux, les événements restés inexplicables de la vie publique quotidienne avaient été mis avec entrain sur le compte de cet espèce de loup-garou pour grandes personnes qu’avait été, pendant quelques semaines, le roi Mystère ! Mais qui donc avait imaginé, qui avait créé cette royauté ?… Qui ? On ! On, c’est-à-dire tout le monde, c’est-à-dire personne !

– Alors, nous allons le voir ce soir ! s’exclama Marcelle Férand !… Quel bonheur !…

– Ah çà ! Qui peut nous monter ce bateau-là ? s’écria Raoul Gosselin en assurant son monocle d’un geste nerveux. Ce n’est pas drôle du tout !…

– Mais ce n’est pas un « bateau » ! protesta Marcelle.

– Je ne croirai à l’existence de ton roi Mystère que lorsque j’aurai fait son portrait ! déclara le peintre.

La porte venait de s’ouvrir. Un laquais annonçait :

– Monsieur le notaire du roi !… Monsieur le greffier du roi !

IV – OÙ M. LE PROCUREUR IMPÉRIAL COMMENCE À CROIRE À L’EXISTENCE DU ROI MYSTÈRE

Deux hommes firent leur entrée, la tête basse et une serviette de maroquin sous le bras, presque des vieillards tous deux, mais l’un épais et l’autre chétif. Un notaire parisien ne saurait en aucune circonstance être confondu avec un greffier… Quand ils eurent enlevé leur chapeau, leur pardessus et l’écharpe qui leur cachait à moitié le visage, les deux nouveaux personnages furent accueillis par des cris de nature diverse. Le notaire et le greffier montraient un visage si consterné que, quelle que fût la diversité de l’impression, chacun finit par se demander si l’affaire ne devenait pas sérieuse. Me Espérance Mortimard, l’un des premiers et des plus riches notaires de la capitale, dont l’étude, sise quai Voltaire, voyait défiler une exceptionnelle clientèle. Depuis qu’il avait dépassé l’âge de quatorze ans, âge auquel, entre une version latine et un discours français, son père, Me Isidore-Hildebert Mortimard, avait commencé de l’initier aux mystères du papier timbré, nul n’avait vu sourire Espérance. Et, en vérité, quand il apparut en notaire du roi Mystère, cette nuit-là, dans le salon de la maison de la rue de la Roquette, il n’avait jamais moins souri. L’ennui, l’humiliation, et aussi un peu d’effroi, se partageaient l’expression de son visage jaune parcheminé.

À côté de lui, M. Jean-Joseph-Sosthène Bison, greffier de la cour d’assises de la Seine, qui, lui, avait l’habitude de rire, hors de ses fonctions, semblait dans le moment avoir envie de pleurer. Me Mortimard et M. Bison furent moins étonnés de rencontrer en cet endroit M. le procureur impérial que M. le procureur impérial ne fut stupéfait de se trouver face à face avec eux, devenus notaire et greffier du roi !…

– Ah, çà ! s’écria Sinnamari. Qu’est-ce que tout cela veut dire, mon cher Mortimard ? Et vous, que faites-vous ici, monsieur Bison ?

Le notaire répondit :

– Mais, monsieur le procureur impérial, j’ai été appelé ici par un de mes clients.

– Le roi Mystère est votre client ?

– Mais oui, monsieur le procureur impérial.

– Je savais que vous aviez des monarques parmi vos clients, reprit Sinnamari qui n’en pouvait croire ses oreilles.

– Oui, fit Me Mortimard, je m’en flatte : la reine d’Angleterre, le roi de Grèce, le roi d’Illyrie…

– Mais je doute qu’ils soient enchantés d’apprendre que leurs dossiers voisinent avec le dossier du roi Mystère ! répliqua le procureur impérial.

– Je me dois à tous ceux qui viennent requérir l’office de mon ministère, fit le notaire avec onction.

– Et il y a longtemps qu’il est votre client ?

– Le roi Mystère ? Eh bien, mais… depuis un an !…

– Depuis un an ! s’écria Sinnamari. Et vous n’avez pas averti la police, et vous ne m’avez pas averti, moi, votre ami ?

Me Mortimard poussa un soupir que l’on pouvait diversement interpréter, soit qu’on le crût l’expression de l’ennui que lui causait cette sorte d’interrogatoire, soit qu’on imaginât qu’il traduisait le regret que ressentait l’honnête tabellion de n’avoir pu, en effet, avertir la police.

– Vous savez bien, dit Me Mortimard, que nous sommes liés par le secret professionnel…

Et le notaire gémit encore.

– Le secret professionnel ! répartit Sinnamari. Vous me la baillez belle avec votre secret professionnel !… Il n’y a pas de secret professionnel pour les gredins !

Me Mortimard leva à nouveau vers le plafond ses mains qu’il avait grassouillettes, et encore on ne pouvait savoir si ce geste protestait contre l’injure que l’on faisait à l’un de ses clients ou s’il attestait prudemment que lui, Mortimard, était tout prêt à partager l’opinion du procureur impérial.

– Ainsi, il existe ! continuait maintenant le procureur comme s’il ne s’entretenait qu’avec lui-même. Il existe !… Dixmer avait donc raison !… C’est inouï !… À notre époque !…

Et, se retournant vers Me Mortimard :

– Et vous l’avez vu ?

– Comme je vous vois ! soupira le notaire. Le procureur s’exclama encore :

– Eh bien !… M. le préfet de police sera, pour ma foi, bien étonné, mais il ne le sera pas plus que moi !…

Ce disant, Sinnamari se rappelait que quelques mois auparavant, M. le préfet de police, dans sa remarquable déclaration faite à un rédacteur de l’Écho du Boulevard, avait appuyé fort habilement sur ce point faible de l’existence du roi Mystère.

Non seulement personne ne pouvait se vanter de lui avoir parlé, mais encore on ne pouvait dire qui en avait parlé pour la première fois et nul ne pouvait se vanter de l’avoir vu jamais !

Il avait sans doute suffi que l’esprit inventif et loustic d’un chroniqueur en mal de copie eût bâti de toutes pièces la silhouette imaginaire de ce prince de conte de fée pour que l’amour du fantastique qui veille toujours au cœur de la première cité du monde s’en fût emparée avec enthousiasme.

Dans les cerveaux troublés, et il faut bien le dire, amusés, ce prince des ténèbres, dont on plaçait le royaume au fond des catacombes, était devenu maître du bien et du mal.

Oui, le sang répandu et le bienfait anonyme, autant de gestes du roi Mystère ! Une souscription populaire en faveur des victimes du terrible hiver de 186…, où le roi Mystère s’était inscrit pour 100000 francs, avait, comme on peut le penser, donné quelque lustre à la réputation du personnage. C’est même à ce propos que le préfet de police avait jugé bon d’intervenir pour faire cesser une plaisanterie qui menaçait de rendre les services de la préfecture tout à fait ridicules. Il avait, fort sensément, expliqué la souscription par la fantaisie d’un roi de la finance qui tenait à garder l’anonymat. Il avait prié les reporters d’inventer autre chose et de laisser désormais le roi dormir en paix dans ses catacombes…

Sinnamari, maintenant, paraissait furieux. On l’entendait gronder :

– … Et il a son notaire !… Et il a son greffier !… Mais tout cela ne nous dit pas son nom !… Comment s’appelle-t-il ?… Qui est-il ?

Et Sinnamari, retourné vers Mortimard, attendait le nom. Le procureur impérial avait alors cet air hautain, ce ton de commandement, cette voix de menace qui faisaient trembler les accusés et les témoins dans les prétoires. Me Mortimard trembla, lui aussi, mais il ne répondit rien.

– Enfin, vous devez le savoir ! reprit le terrible procureur.

– Il le faut bien… murmura le notaire, pour les contrats…

– Comment ! Il vient chez vous passer des contrats…

Mortimard hocha la tête en signe affirmatif. M. le procureur impérial émit cette opinion qu’il rêvait, mais le notaire ayant alors secoué la tête en signe négatif, Sinnamari dut en conclure qu’il ne rêvait pas.

– Des contrats ! Quels contrats ? demanda le magistrat dont les yeux s’ouvraient énormes. Quel genre de contrats faites-vous pour cette sorte d’individu, Mortimard ? Ils ne doivent par être valables… Vous le savez bien !… Que signifie cette comédie ?

– Ah ! Comment voulez-vous que je consente jamais à faire des contrats qui ne soient pas valables ?… Voyons, monsieur le procureur impérial, vous me connaissez assez… Ces contrats sont valables, du moment qu’ils sont moraux…

– Ah !… ils sont moraux !…

– Entièrement moraux !… C’est même leur principale qualité !…

Sur quoi Me Mortimard ayant poussé un nouveau soupir, M. le procureur impérial estima qu’il ne tirerait rien de plus de l’honorable tabellion, et il se retourna vers le greffier.

Ce fut le tour de M. Joseph Bison, dont les doigts fiévreux tambourinaient le maroquin de sa serviette.

– Et vous ! M. Bison ! Je vous croyais greffier à la cour d’assises de la Seine ?…

– Vous avez raison, monsieur le procureur impérial, répondit M. Bison, levant et abaissant la tête avec rapidité, dans un geste qui disait assez que, lui, Bison, ne se permettrait jamais de contredire M. le procureur impérial…

– Vous ne l’êtes donc plus ?…

– Oh, monsieur le procureur impérial… dans mes moments perdus, je fais des petits extras…

Et Joseph Bison, après avoir relevé soigneusement les deux pans de sa redingote, s’assit, épuisé…

Sinnamari, devant les déclarations des deux hommes de loi, montrait une figure où étaient peints à la fois une si remarquable consternation et un si parfait ahurissement, que les jeunes femmes repartirent à rire.

– Eh bien ! S’il existe, tant mieux ! s’écria Philibert Wat, le gendre du président du conseil qui, jusqu’alors, ne s’était mêlé que fort peu à la conversation. Vous m’en voyez enchanté, et qu’il arrive vite !…

– Vous êtes pressé de le voir ? demanda Sinnamari.

– Je vous crois ! répondit Wat. Il doit me remettre vingt-cinq mille francs que j’ai gagnés cette nuit, au Grand Cercle, au comte de Teramo-Girgenti.

À ce nom, Sinnamari sembla oublier ses préoccupations et allant à Wat :

– Vous connaissez le comte de Teramo-Girgenti ? Il est à Paris ?

– Depuis huit jours…

– C’est que j’ai reçu une lettre du prince de Tolède, président des Cortès, qui me le recommande d’une façon toute particulière.

– Vous le verrez, fit Wat. Il ne s’est encore fait présenter chez personne… Il se met dans ses meubles… et quels meubles !… Vous verrez, on pendra la crémaillère… En attendant, je le pilote…

– Et il connaît le roi Mystère ? Qu’est-ce que vous me racontez là ?

– Mais, mon cher, la pure vérité. Il paraît même qu’ils sont en compte, puisque le roi Mystère règle les dettes du comte de Teramo-Girgenti.

– Ça, c’est trop fort ! s’écria le procureur.

– Il n’y a rien de trop fort pour le comte, répliqua Wat. Vous n’avez jamais rencontré un pareil original… Il dit qu’il ne reconnaît plus Paris et que la ville est bien changée depuis la dernière fois qu’il l’a vue…

– Il y a donc bien longtemps ?

– Un peu… Depuis le jour de l’assassinat de Henri IV.

– Vous plaisantez !

– C’est lui qui plaisante, j’espère…

– C’est peut-être un sorcier ? demanda, les yeux brillants d’espoir, Marcelle Férand.

Et se tapant dans les mains, dans une joie enfantine :

– Quelle chance ! Un roi et un sorcier !

– Voilà Marcelle repartie, fit Raoul Gosselin. Oui madame, un sorcier… Joseph Balsamo… Cagliostro… tout ce que vous voudrez, revenu à Paris, sans doute pour nous amuser…

– Ce n’est pas Balsamo du tout ! expliqua, sceptique, Philibert Wat. Si le comte de Teramo-Girgenti savait qu’on le compare à Balsamo, il quitterait Paris tout de suite. C’est un homme susceptible…

– Vraiment !…

– Vraiment !… Songez donc que Balsamo ne pouvait pas mourir. Il avait un nombre d’années incalculable… Mon ami Teramo-Girgenti, lui, n’a que soixante-dix ans…

– Alors, il n’a pas connu Henri IV ? fit la tragédienne désappointée.

– Il prétend qu’il n’a connu que lui, au contraire ! répondit Wat, si sérieusement qu’il y eut des rires. Ils ont été intimes, seulement, il est mort depuis !…

– Ah !

– Oui, il est même mort plusieurs fois depuis. Il prétend qu’il a trouvé le secret de ressusciter… Vous voyez bien… c’est le contraire de ce qui arrivait à Cagliostro qui, lui, ne pouvait pas mourir… Mon sorcier à moi meurt tout le temps…

À ce moment, une porte s’ouvrit avec fracas et deux laquais poussèrent devant eux un homme qui avait les yeux masqués par un bandeau et la bouche obstruée par un bâillon. Il essayait en vain de se débattre entre les mains qui, respectueusement mais solidement, le maintenaient. Le valet de pied qui avait déjà offert ses services au procureur entra par une autre porte et fit un signe. Les laquais délivrèrent l’homme, qui poussa un cri.

V – LE SERVICE DU ROI

– Régine ! s’écrièrent en même temps Sinnamari, Gosselin et Eustache Grimm, cependant que Philibert Wat faisait entendre un grognement au fond de sa belle barbe d’or ouverte en éventail sur sa poitrine trop plate.

Régine, aussitôt délivré de son bâillon et de son bandeau, avait voulu se ruer sur les deux laquais qui l’avaient « accompagné », mais ceux-ci avaient disparu. Retourné maintenant du côté de ses amis, Régine, suffoqué, finit par dire :

– Comment êtes-vous là ?… Je me croyais victime d’un guet-apens !

– Qui vous dit, fit Sinnamari en s’avançant, qui vous dit que ce n’est pas un guet-apens ?… Nous n’en savons rien !…

L’entrée un peu brutale de Régine avait naturellement fort intrigué ces dames. Elles demandèrent des explications. La vue de ses amis n’avait pas tout à fait calmé la colère du chef de cabinet du ministre de la guerre, et c’est d’une voix méchante qu’il leur raconta sa mésaventure.

Voici, pour lui, comment les choses s’étaient passées : Il était au Théâtre-Français avec sa femme et, durant un entracte, il était allé se promener seul dans le foyer, quand il fut abordé par un homme en habit, insignifiant, très correct, qui lui demanda s’il se souvenait de lui. Cet homme prétendait lui avoir été présenté autrefois par un camarade commun, le colonel Marage. Or, Marage était de retour d’Algérie, de passage à Paris pour vingt-quatre heures, et devait souper justement ce soir-là avec l’inconnu qui se présenta alors comme étant un capitaine Finot. Le souper devait avoir lieu après la sortie du théâtre, à côté même du Théâtre-Français, au Bœuf à l’Anglaise. Marage serait dans une grande joie de revoir son vieux camarade de Saint-Cyr. Car Régine était un ancien soldat. Il avait donné sa démission de colonel pour faire de la politique. Et le capitaine Finot prenait la liberté de l’inviter. Le capitaine avait ajouté qu’il y aurait à ce souper de jolies femmes, ce qui ne gâte rien. Régine désirait beaucoup revoir son ami Marage. Il mit donc, à la fin du spectacle, sa femme dans sa voiture et suivit l’ami de Marage dans la rue étroite et déserte qui sépare le Palais-Royal du restaurant du Bœuf à l’Anglaise. Il n’était pas plus tôt entré dans cette rue que l’ami de Marage et trois autres amis de Marage, sans doute, qui se trouvaient justement là à point, dans une encoignure du Palais, le surprenaient, l’emportaient, l’emballaient dans un coupé qui se trouvait là, lui aussi, comme par hasard. Un ami de Marage monta sur le siège à côté du cocher et les trois autres montèrent avec Régine dans le coupé. C’est dans ces conditions qu’on était allé tous ensemble faire une promenade au Bois qui dura de minuit jusqu’à quatre heures du matin ; lui, très inquiet, ne sachant pas ce que cet enlèvement voulait dire, ses compagnons, très silencieux, ne lui expliquant rien. Au Bois, on lui avait enlevé bandeau et bâillon ; en rentrant à Paris, on les lui avait remis. Enfin, il était enchanté de se retrouver au milieu d’amis, et l’aventure, toujours incompréhensible, se terminait mieux qu’un instant il avait pu le craindre. Mais où se trouvait-il ? Dans quel lieu de plaisir ? Dans quel restaurant à la mode ?…

– Mon cher, dit le Procureur de la République, vous êtes tout simplement place de la Roquette… Vous avez pris un chemin un peu long pour y venir, voilà tout…

– Place de la Roquette ! se récria Régine. Ici, place de la Roquette !…

– Regardez ! fit Sinnamari en soulevant le rideau de la fenêtre…

Régine s’était précipité à la fenêtre.

– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda-t-il d’une voix défaillante.

– Ça, mon cher, c’est la guillotine.

– Qui guillotine-t-on ce matin ?…

– Comment !… Tu as déjà oublié… Desjardies !…

Régine devint plus pâle que la nappe sur laquelle il s’appuya pour ne pas tomber.

– Oh, mais cela te produit de l’effet, la guillotine, mon cher !… Ça n’est pourtant qu’un morceau d’acier et tu es soldat…

– J’aime mieux voir un sabre, dit Régine en essayant de plaisanter et faisant un effort visible pour recouvrer tout son sang-froid.

– La guillotine, c’est notre sabre à nous ! Ne la méprise pas si tu m’aimes ! fit Sinnamari d’un air goguenard, et il frappa sur l’épaule de Régine. Allons, mon vieux camarade ! Pas d’émotion… Si quelqu’un s’est moqué de nous… qu’il se hâte d’en rire… car il n’en rira pas toujours !…

L’homme que Sinnamari appelait « mon vieux camarade », Régine, n’avait pas dû être déplaisant à voir sous l’uniforme.

Svelte, élancé, et cependant la poitrine bombée, à l’allemande, un fin profil, une jolie bouche qu’ornait une moustache restée naturellement blonde, des yeux un peu froids, cyniques, un habituel sourire de sceptique au coin des lèvres ; ç’avait été un bel officier et quelques-unes de ses bonnes fortunes avaient été retentissantes : mais, dans le moment qui nous occupe, le colonel Régine n’était pas très brillant.

Était-ce l’humiliation qu’il venait de subir, un malaise purement physique devant la vision de la guillotine à laquelle il ne s’attendait pas ? Toujours est-il que son émoi était extrême, quoi qu’il fît, d’ailleurs, pour le dissimuler. Il voulut savoir comment ses amis se trouvaient là.

– Pour Marcelle et moi, fit Gosselin, c’est bien simple. Nous soupions à la maison Dorée quand un chasseur est venu nous apporter un petit mot nous invitant à venir resouper ce soir « chez un ami », place de la Roquette. Notre aimable correspondant ajoutait que l’exécution de Desjardies devait avoir lieu cette nuit. J’ai imaginé qu’un camarade, renseigné par la préfecture de police, avait loué un cabinet dans quelque cabaret borgne, payé une fenêtre, que sais-je ?… Enfin, Marcelle a voulu absolument venir… ce mystère l’intriguait… Songez donc qu’on nous disait qu’il faudrait frapper cinq coups sur une porte, prononcer un mot de passe : R. C. ! On marcherait dans les murs, comme dans les drames de 1830… Enfin, on est tragédienne ou on ne l’est pas !… Et puis, Marcelle n’a encore jamais vu d’exécution…

– Et puis, il y avait encore autre chose, fit Marcelle Férand, qui s’était assise devant la cheminée et qui présentait au feu la pointe de ses souliers, autre chose que vous ne dites pas… vieux jaloux… à propos de ces initiales R. C.

– Oui, interrompit Gosselin en riant, figurez-vous que, le soir de la répétition des couturières, l’avant-veille de la première des Martyrs, Marcelle, en remontant dans sa loge, l’a trouvée pleine des plus rares fleurs du monde… des orchidées magnifiques… il y en avait pour une somme fabuleuse… Ces fleurs lui promettaient déjà un triomphe…

– Vous en faisiez un nez !… interrompit la tragédienne.

– Et devant la psyché, sur la table de toilette, on avait déposé un petit bouquet de violettes de deux sous avec une carte de visite… carte de visite étrange que Raoul vous montrait tout à l’heure. Fleurs rares, bouquet de deux sous, carte de visite, on n’a jamais pu savoir comment tout cela était venu…

– Et vous, Grimm, comment êtes-vous ici ? interrogea Sinnamari.

Tous les yeux se tournèrent vers le gros homme qui, jusqu’alors, semblant somnoler, n’avait rien dit.

– Figurez-vous, dit-il, qu’il se passe en ce moment à l’Assistance publique des choses incroyables. Un livre de comptabilité des plus importants a disparu ; à la place qu’il occupait, on a trouvé ces deux lettres à la craie : R. C. ; ce n’est pas tout ! Trois employés supérieurs, auxquels on n’avait jamais rien eu à reprocher, sont venus m’avertir avant-hier qu’ils donnaient leur démission. Je les ai interrogés, ne cachant pas mon étonnement. Ils m’ont répondu : « Nous nous en allons à cause de R. C. ; c’est tout ce que nous pouvons vous dire. » Alors, quand, en ouvrant ma serviette, ce soir, au moment de dîner, j’en vis échapper un mot signé R. C. qui m’invitait à venir assister à l’exécution de Desjardies, je me suis dit : « Voilà une occasion de faire la connaissance avec ce fameux R. C. ne la manquons pas ! » Et je suis venu…

Il ajouta, placide :

– Maintenant, si vous voulez savoir mon opinion, je finis par croire qu’il existe !… Je ne lui reproche qu’une chose : c’est de se faire un peu attendre… J’ai faim, moi !

Et le directeur-gérant de l’Assistance publique jeta sur la table des yeux dévorateurs.

– Qu’il se montre ! Qu’il arrive ! Qu’on le voie ! soupira Marcelle Férand, impatiente.

Le procureur fronça ses épais sourcils et dit :

– Regardez-le bien, mesdames, car sitôt que vous l’aurez vu, il pourrait bien redevenir invisible.

– Il retournera dans son royaume ? demanda l’artiste.

– Non ! répliqua Sinnamari avec un gros rire inquiétant. Dans le mien !…

Dans le même moment, un grand tumulte se fit dans le corridor et, la porte ayant été une fois de plus brusquement poussée, un individu se précipita dans le salon, suivi de deux laquais qui restèrent sur le seuil.

À son allure, à son chapeau de feutre mou, à son ample pèlerine dont le col relevé lui cachait encore les oreilles, on eût pu reconnaître l’homme qui, sur la place de la Roquette, faisait quelques instants auparavant des recommandations aux officiers…

– Dixmer ! s’écria Sinnamari.

L’homme ôta son chapeau et d’une voix haletante :

– Enfin, vous voici, monsieur le procureur impérial… Vous avez bien fait de me donner le mot de passe !… Mais j’ai cru que ces gens-là allaient m’étrangler… Enfin, je vous vois… il faut sortir d’ici !… Vite ! Vite ! Tout de suite… tout le monde… ce rendez-vous est un abominable traquenard… Quand je vous disais qu’il était capable de tout !… Les chauffeurs de la Villette, les lions de Montrouge, les Titis de Pantin, les Ravageurs d’Aubervilliers, je vous dis qu’il commande à tous… qu’il les a tous dans sa main !… Et s’il n’avait que ça !… Enfin, il faut s’attendre à un coup pas ordinaire !… Mes hommes m’ont signalé tous les chefs de bande… Depuis une demi-heure, ils rôdent de la place du Prince-Eugène au Père-Lachaise ! Leurs troupes ne doivent pas être bien loin… Vous savez bien ce que l’on vous a écrit… les menaces que l’on vous a faites…

– Eh bien ? demanda Sinnamari en regardant de toute sa hauteur le divisionnaire de la préfecture de police.

– Quand je pense qu’hier encore, continua Dixmer, on s’est moqué de moi à la préfecture !… Si, au dernier moment, je n’avais pas apporté des preuves indéniables, jamais on ne m’aurait chargé du service d’ordre, et nous serions propres aujourd’hui… on ne sait pas ce dont il est capable !…

– Mais vous, monsieur, vous êtes capable de nous défendre ?…

– Est-ce que je sais ? Je ne suis arrivé jusqu’à vous que parce qu’ils l’ont bien voulu… Cette maison est truquée comme un château de féerie. Ils peuvent à leur gré couper toute communication avec le dehors… J’ai voulu faire envahir la maison par mes hommes… Nous avons pénétré partout avec des lumières… Nous n’avons rien découvert. Nous n’avons vu personne… De la cave au grenier, nous avons cherché votre piste… Inutile !…

– Alors, comment êtes-vous ici ?

– J’ai fait ressortir tout mon monde, je me suis présenté seul à la porte… J’ai fait comme vous… j’ai donné le mot de passe… On s’est emparé de moi dans l’obscurité… on m’a apporté ici… Ah ! de grâce, monsieur le procureur impérial, messieurs, mesdames, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce sera très grave… Vous n’êtes pas là pour rire, croyez-moi… il faut sortir d’ici, tout de suite, s’il en est temps encore !… par les fenêtres, si c’est nécessaire !…

Une voix fit se retourner tout le monde, une voix mâle, ardente, souveraine :

– Non ! Par la porte !… Que l’on jette cet imbécile à la porte !…

Trois laquais s’emparèrent de Dixmer et l’emportèrent comme une plume. L’homme qui avait prononcé la phrase d’expulsion, un être dans toute la force, toute la grâce, toute la splendeur, toute l’aimable majesté de la jeunesse, s’inclinait déjà devant les deux femmes extasiées, qui ne trouvaient pas un mot pour le remercier des fleurs merveilleuses dont ses mains tendues vers elles étaient pleines.

Tous comprirent qu’ils avaient devant eux le roi Mystère ! Le roi des Catacombes !

En même temps, un maître d’hôtel parut et commanda :

– Le service du roi !…

VI – SUITE DE L’HISTOIRE DE M. PROSPER ET DE M. DENIS

Il serait peut-être temps de revenir à M. Prosper et à M. Denis, que nous avons laissés dans la petite salle du Lapin-qui-fume, tout étonnés de se trouver entourés par des ouvriers terrassiers qui, assis aux tables voisines, les contemplaient dans un étrange silence.

Pour comprendre tout ce que cette invasion d’un cabinet particulier retenu par nos deux honorables gentilhommes avait d’insolite, il serait peut-être bon que nous fussions au courant de ce qui s’était passé quelques minutes auparavant dans la première salle du cabaret où était entré Cassecou.

Cassecou, debout devant le comptoir, dégustait son grog, à petits coups, ayant en vain essayé d’engager la conversation avec le patron, qui ne lui répondait que par des grognements.

Sans doute, M. Martin – c’était le nom du propriétaire du Lapin-qui-fume – était-il fort mécontent de la mauvaise tournure que prenaient les affaires « une nuit d’exécution ». L’heure exceptionnellement tardive à laquelle on s’était enfin décidé à monter la machine de mort était certainement la cause de toute la tristesse qui régnait ce matin-là dans une salle où, à l’ordinaire, la nouvelle du transport des « bois de justice » de la rue de la Folie-Regnault à la place de la Roquette apportait tant de gaieté.

À un moment, la porte de la cuisine s’ouvrit et le garçon passa rapidement en portant une casserole d’où s’échappait un fumet fort appétissant de lapin sauté.

Cassecou, dans une petite glace qui se trouvait en face de lui, paraissait moins occupé à contempler les traits inharmonieux de son visage étique qu’à suivre tous les mouvements du garçon.

Celui-ci avait couru à une porte vitrée qui faisait communiquer la pièce principale du cabaret avec la petite salle. Puis, ayant tiré de sa poche une clef, il ouvrit la porte, disparut, revint presque aussitôt sans sa casserole, referma la porte à clef et s’enfuit dans la cuisine.

Il y eut quelques exclamations goguenardes parmi la clientèle, et Cassecou se retourna. Son premier regard se croisa avec celui d’un jeune homme de haute taille, un ouvrier dont le cou de taureau était entouré d’un mouchoir rouge. Mais ce qui frappait tout d’abord dans cet athlète de vingt ans, c’était moins la puissance de sa musculature que l’aspect singulièrement troublant de son profil aigu.

Ce profil était féroce, farouche, formidable ; cela n’était plus un profil d’homme, un nez d’homme, cela était un nez de proie, un bec d’oiseau carnassier ; cette sombre figure de vautour s’éclairait par instants du regard étonnamment pur de deux admirables yeux bleus.

L’homme-vautour, en ce moment à moitié affalé sur un banc, jouait négligemment au « zanzi » avec un camarade dont la figure, incroyablement décharnée, avait des rides si marquées qu’on eût pu les croire dessinées au pinceau.

– À toi, Patte d’oie ! fit-il en passant le cornet et les dés à son partenaire.

Quatre ouvriers terrassiers, taillés en hercules, regardaient cette partie mélancolique.

À deux autres tables, une demi-douzaine de consommateurs fumaient et bavardaient. Ils n’avaient point des mines précisément recommandables, avec leurs casquettes, leurs cheveux plaqués en accroche-cœur, leurs sourires cyniques, mais le Lapin-qui-fume en avait vu fumer bien d’autres.

À la dernière table qui touchait presque la porte vitrée de la petite salle, un client ayant les allures honnêtes d’un petit bourgeois du quartier qui se serait levé de bonne heure pour une circonstance aussi importante que celle d’une exécution, vidait un verre de café noir. Il connaissait le patron, car, lorsque le garçon eut soigneusement refermé la porte vitrée sur ses mystérieux clients, il dit :

– Ah bah, monsieur Martin ! Vous faites des cabinets particuliers, maintenant… mes compliments !

Le petit bourgeois se leva, et avant que m’sieur Martin ait eu le temps de l’empêcher, il était allé à la porte, avait soulevé le rideau de cretonne qui cachait la vitre et regardé dans le cabinet.

– Peste, dit-il, des hommes en redingue et en chapeau haute-forme, s’il vous plaît…

Le patron était déjà derrière l’indiscret, si furieux qu’on eût pu croire qu’il allait le frapper de son poing fermé, mais il se contenta de grogner dans ses dents, cependant que l’honnête petit bourgeois, tout défaillant et soudain pâle, murmurait le doigt tendu vers la vitre :

– Mais… mais, m’sieur Martin… mais ce sont les aides du bourreau !…

Aussitôt, il paya rapidement sa consommation et s’en alla, comme si une telle promiscuité lui avait donné des nausées, poursuivi d’ailleurs par la mauvaise humeur de m’sieur Martin, furieux de ce qu’on eût dévoilé publiquement la qualité exceptionnelle de ses mystérieux clients.

– Eh bien quoi ! Faut bien qu’ils mangent ! dit Cassecou. C’est pas des purs esprits.

Un observateur attentif eût été profondément étonné que, dans cette salle de cabaret, l’annonce du voisinage des aides du bourreau n’eût point provoqué la moindre curiosité, le plus petit signe d’étonnement.

Les clients continuaient de causer avec une nonchalance telle qu’elle en devenait suspecte. Et comme ils avaient tous le même air, « celui de n’en avoir pas », le patron lui-même finit par s’en apercevoir. Mais, dans le même moment, l’homme dont le cou s’entourait d’un mouchoir rouge, et qui avait un profil de vautour, ayant échangé un rapide regard avec Cassecou, frappa brutalement la table de son cornet à dés et s’écria :

– J’ai perdu !… Patron, une bouteille, mais du bon !… Ce que vous avez de meilleur dans votre cave…

– François ! Donne une bouteille de cacheté vert à ces messieurs…

Le garçon expliqua qu’il fallait aller le chercher dans la cave.

– Mais je ne sais pas où il est. C’est toujours vous qui y allez, patron !…

– Possible !… Mais je suis fatigué aujourd’hui, mon garçon !… Allons !… Dégrouille-toi… Au fond, à droite, la troisième case…

Pendant que François ouvrait dans le plancher, à côté même du comptoir, la lourde trappe de la cave, le patron ne cessait de regarder l’homme au mouchoir rouge, son camarade Patte d’oie et les terrassiers qui les entouraient.

Décidément, leur allure a tous ne lui « revenait pas », et, machinalement, il donna un tour de clé au tiroir de sa caisse. Cassecou, lui aussi, lui paraissait inquiétant. Il en était à son troisième grog et il n’avait pas lâché le paquet qu’il portait sous le bras gauche, du geste du tailleur qui s’en va livrer au client « le complet » enveloppé dans la serge professionnelle.

Le garçon était remonté de la cave et disposait des verres sur la table des joueurs de zanzibar. La demi-douzaine de clients qui se trouvait à l’écart, des gars qui n’avaient pas, comme nous l’avons fait remarquer, trop bonne mine, se levèrent pour sortir, mais, arrivés à la porte, ils se ravisèrent, et telle une escouade à l’exercice qui fait soudain demi-tour, ils s’approchèrent du comptoir à l’invitation qui leur était faite par l’un d’entre eux de prendre une dernière tournée. Ils se firent servir sur le zinc debout près du comptoir.

François, derrière eux, avait débouché sa bouteille. Le « cou de taureau » invita alors gracieusement le patron à trinquer avec eux. Celui-ci, qui ne pouvait refuser, s’avança avec circonspection. Il n’aurait pu dire pour quelle raison il ne se trouvait pas à son aise. Une sorte de pressentiment lui soufflait qu’il allait se passer quelque chose.

Il y a des pressentiments qui ne trompent pas. Il trinqua, mais il n’eut point le temps de porter son verre à sa bouche. Il se sentit saisi tout à coup par des mains innombrables, aux bras, aux jambes, à la poitrine. Il voulut crier : il avait un poing dans la bouche ; il mordit. Il put voir que son garçon subissait le même sort que lui. La petite escouade du comptoir s’était d’un seul coup ruée sur eux et les avait réduit au silence, en silence !

Pas un cri, pas un murmure, pas le bruit d’une chaise qui tombe. De la besogne propre. Les terrassiers n’avaient pas eu à bouger. Le Vautour dit :

– Bien travaillé, mes enfants !

Cependant, Patte-d’Oie était allé rejoindre Cassecou. Tous deux se placèrent de chaque côté de la porte qui donnait dans la cuisine, et Cassecou, après avoir consenti à se séparer de son précieux paquet, qu’il déposa sur le comptoir, frappa d’un index autoritaire sur la vitre de cette porte. D’abord, cet appel resta sans réponse, et puis, comme il se répétait, la porte s’ouvrit.

Une grosse mère parut. Des mèches folles s’échappaient de son bonnet et lui tombaient jusque sur les yeux, mais lui laissaient toutefois la vue suffisamment libre pour qu’elle aperçut, rangés côte à côte sur le carreau maculé, serrés de cordes, bâillonnés, saucissonnés, son époux et son serviteur.

L’expression d’horreur et d’éclatante indignation qu’un tel spectacle n’eût pas manqué d’arracher à cette brave dame fut arrêtée, dès l’origine, par les soins empressés de Cassecou et de Patte d’oie. Seuls, les yeux de l’innocente victime avaient conservé le droit de parler, et ils en usaient avec une éloquence qui en disait long sur la terreur de cette pauvre âme.

La porte de la cave était restée ouverte. Ces messieurs, en quelques mouvements harmonieux et rapides comme on en voit faire dans les écoles aux petits enfants qui apprennent à décomposer une gymnastique primaire, s’étaient baissés, avaient soulevé les trois fardeaux, les avaient glissés en douceur dans cet obscur réduit où dormaient d’un sommeil falsifié le « cacheté vert », et, tranquillement, cette mise en cave étant faite, avaient rabaissé la trappe. Aussitôt, on entendit dehors un coup de sifflet dont la stridence prolongée attira l’attention toujours en éveil de Cassecou, dans le moment qu’il s’apprêtait à user de la clef du cabinet particulier, clef dont il avait soulagé la poche du garçon, François.

– Silence ! fit-il. Des flics…

On entendait des pas qui se rapprochaient sur le trottoir. L’homme au cou de taureau, au profil de vautour et au mouchoir rouge, dit, très calme :

– Gardez la porte, les titis. Si un flic entre, si un pante inconnu entre, occupez-vous en ! Vous resterez dans cette salle. À moi, les lions !

Les ouvriers terrassiers l’entourèrent. Mais il dit :

– Non ! Pas tout de suite… Nous avons encore bien cinq minutes… pour rigoler…

Et il demanda :

– Mon tailleur ?

Cassecou se précipita :

– Présent, mon prince !

– Aboule les nippes.

Cassecou s’en fut à son paquet et, méthodiquement, retira les épingles qui fermaient la serge verte. Et il mettait les épingles dans sa bouche, comme un honnête tailleur qui en aurait mangé toute sa vie.

À ce moment, la porte de la rue s’ouvrit, et les titis s’apprêtèrent à « faire un sort » à l’imprudent qui allait en franchir le seuil. Mais ce fut une silhouette féminine qui apparut. Cette femme était nu-tête et brinqueballait un vaste carton à chapeau.

– C’est moi, la modiste ! fit-elle.

– Boulotte ! dit Cassecou. T’es juste à l’heure. On va pouvoir passer dans le cabinet de toilette.

Et il lui ouvrit la porte de la cuisine.

Et maintenant, retournons dans la salle réservée où M. Prosper et M. Denis devaient être si singulièrement troublés dans leur honnête digestion.

Nous avons dit l’arrivée des ouvriers terrassiers, et leur étrange attitude, et leur impressionnant silence, si impressionnant que les deux convives ne purent continuer de manger. Le fromage ne passait pas. M. Prosper regardait M. Denis et M. Denis regardait M. Prosper. Tout à coup, un ouvrier dit tout haut :

– Ça me dégoûte de voir manger des fonctionnaires !

M. Prosper fit discrètement signe à M. Denis ; tous deux se levèrent, assurèrent leurs chapeaux haute-forme sur leurs fronts soucieux et se dirigèrent d’un pas qu’ils essayaient de maintenir majestueux vers la porte de sortie qui donnait directement sur les derrières du passage de la Folie-Regnault.

Cette porte était vitrée. Comme les deux hommes noirs se disposaient à l’ouvrir, ils aperçurent, à travers les carreaux, deux hommes qui les regardaient et qui étaient habillés de noir comme eux, coiffés de chapeaux haute-forme comme eux et qui leur ressemblaient comme deux frères.

M. Prosper et M. Denis crurent d’abord à un effet de glace ; ils furent vite détrompés et n’eurent point de peine à reconnaître leur erreur. Avant qu’ils eussent tenté d’ouvrir la porte, celle-ci s’ouvrit et les deux frères de M. Prosper et de M. Denis s’avancèrent en chair et en os au-devant des aides du bourreau, qui ne purent retenir une sourde exclamation de surprise et d’effroi. M. Prosper se demandait lequel était en vérité M. Prosper : ou de ce grand et puissant garçon tout habillé de noir qu’il avait devant lui ou de lui ? Ah ! C’étaient, ma foi, la même moustache, le même air, la même carrure, la même façon de marcher en traînant la jambe droite, et tout, et tout ! Quant à M. Denis, il eût pu très bien serrer la main de ce grand dégingandé qui lui faisait vis-à-vis en lui demandant des nouvelles de sa propre santé, comme si, oubliant qu’il n’avait pas cessé d’être lui-même, il se rencontrait lui-même !

Cependant, M. Prosper et M. Denis reculèrent. Mais, en même temps qu’ils faisaient, eux, trois pas en arrière, leurs images faisaient, elles, trois pas en avant, et comme ces images arrivaient sous la lumière de la lampe suspendue au plafond et regardaient les aides de bourreau bien en face, les aides du bourreau reconnurent à certaines lignes de la physionomie, au nez par exemple de l’image de M. Prosper, aux tempes de l’image de M. Denis, que ces deux fantômes noirs ne leur ressemblaient pas autant qu’ils l’avaient cru tout d’abord. D’autres auraient pu, plus longtemps, s’y tromper, mais eux étaient bien forcés maintenant de se dire : ces deux reflets de nous-mêmes ne sont pas nous-mêmes !… Et alors, chose extraordinaire, ce phénomène de la ressemblance les épouvanta davantage encore que le phénomène, auquel ils avaient cru, de l’identité ! Ils ne reculèrent plus !… Ils tournèrent le dos à ces deux images muettes et s’enfuirent en appelant à leur secours ! Une terreur folle leur travailla le cerveau, car un sûr instinct les avertissait qu’il allait leur arriver une méchante aventure.

Ils ne s’enfuirent point longtemps. Derrière eux, les ouvriers terrassiers s’étaient levés et les avaient suivis de si près que, sitôt que ces messieurs du bourreau furent retournés ceux-ci leur tombèrent dans les bras.

La force de M. Prosper était respectable et il fallut trois ouvriers terrassiers pour le réduire au silence et à l’immobilité, cependant qu’un seul de ces honnêtes manœuvres suffisait à faire entendre raison à M. Denis.

La raison que faisait M. Denis était alors des plus mélancoliques. Il réfléchissait que le nouvel état où il venait d’entrer et dans lequel il s’était flatté de goûter un repos relatif et, pour le moins, une tranquillité parfaite, ne présentait point dès l’abord tous les avantages qu’il avait imaginés.

Depuis quinze jours, il apprenait par les soins de M. Prosper à faire décemment des nœuds solides, à ficeler les poignets comme il sied et à entourer les jambes ; il avait cru, cette nuit-là, le moment venu de prouver à son professeur que tant d’excellentes leçons n’avaient pas été perdues et c’est lui-même qui était ficelé, noué, entraîné ! Et si bien, ma foi, que, puisqu’il avait une certaine connaissance de cette sorte de travail, il ne pouvait s’empêcher de l’apprécier et de déclarer en son pauvre a parte qu’il n’eût pas mieux fait.

Couchés l’un près de l’autre, chacun sur une table, M. Prosper et M. Denis ne pouvaient correspondre que par leurs regards qui étaient attristés. Leurs yeux se dirent leur inquiétude quand leurs deux corps furent soulevés avec mille précautions.

Que voulait-on faire d’eux ? Quel allait être leur sort ?

Ils virent qu’on soulevait la trappe de la cave et peut-être pensèrent-ils que leur dernière heure était venue, car, sous leurs bâillons, ils soupirèrent. Ils ne furent un peu rassurés que lorsque, étant descendus tout au fond de cette cave, ils aperçurent sur le sol fangeux, à la lueur d’une lanterne brinqueballée par l’un de leurs oppresseurs, ils aperçurent, disons-nous, trois autres corps liés comme eux, mais auquel il ne paraissait point qu’on eût ôté la vie. Et ils remercièrent le ciel que, dans leur malheur, ils eussent, au bout de cette incroyable aventure, trouvé de la compagnie.

Au-dessus d’eux, la trappe venait de se refermer. Il n’y eut plus, autour de M. Prosper et de M. Denis, que de la nuit et du silence. Ils essayèrent de remuer et de se faire entendre de leurs compagnons de captivité, mais c’est tout juste s’ils sortirent de leurs bâillons un inutile vagissement, et les mouvements qu’ils tentèrent ne firent que resserrer les nœuds de leurs liens.

M. Denis était poursuivi par cette idée que la position qu’il occupait sur le sol fangeux de la cave était bien dangereuse pour sa santé, et il redoutait déjà d’attraper quelque mauvais rhume qui, tôt, dégénère en cette vilaine toux, laquelle avait conduit ce pauvre Marquis de l’échafaud dont il vivait, à son lit où il mourut.

On a facilement reconnu le Vautour et Patte d’Oie dans les vêtements dont ils s’étaient affublés pour ressembler le plus possible à M. Prosper et à M. Denis. Avouons qu’ils y avaient réussi.

Mais maintenant, le plus difficile de leur besogne restait à faire. Elle ne les effrayait pas. Le Vautour et Patte d’Oie, que nous apprendrons à mieux connaître, n’avaient peut-être jamais osé un travail aussi audacieux, mais ils en avaient réussi de plus difficile.

Ce n’était cependant point chose banale que de se substituer aux aides du bourreau pour sauver Desjardies.

Le Vautour et Patte-d’Oie sortirent du Lapin-qui-fume par le passage de la Folie-Regnault.

Arrivés dans la rue de la Folie-Regnault, ils trouvèrent la rue barrée par une ligne de fantassins, baïonnettes au canon.

Les soldats semblaient garder une sorte de bâtisse qui avait bien la silhouette la plus bizarre et la plus sinistre du monde. D’abord, elle n’avait pas de fenêtre, elle n’avait pas de porte visible. On y accédait par un large porche qui donnait sur une cour.

Cette bâtisse semblait n’avoir que des murs et un toit. Mais quel toit ! Les choses doivent avoir leur destin, comme les hommes. La destinée de ce toit devait être certainement d’abriter le couteau de la justice ! Il l’annonçait à tous les passants, il le proclamait avec orgueil, il l’attestait hautement.

C’était, en effet un toit très haut, très aigu, taillé en biseau. Comme toit, il était absurde ; comme gardien gigantesque de la guillotine, il était logique. C’est là que le bourreau, entre deux exécutions, rangeait son mobilier.

Or, cette nuit-là, des baïonnettes gardaient ce toit-couteau. Ceci ne s’était jamais fait et le Vautour en marqua quelque étonnement, mais il ne s’attarda pas à demander d’explications et il franchit sans encombre, avec son ami, le cordon de soldats qui avaient reçu la consigne de ne laisser passer personne se dirigeant du côté de la rue de la Roquette, excepté le bourreau et ses aides.

Ils avaient été reconnus tout de suite.

Quand ils furent passés, ils entendirent un sergent qui disait :

– Ce sont les aides du bourreau !…

Et quelques soldats, qui les avaient frôlés, firent entendre des paroles de dégoût.

– Ça va bien, fit le Vautour à Patte-d’Oie.

– Oui, chef ! obtempéra Patte-d’Oie.

– Appelle-moi Prosper… Monsieur Prosper… Moi, je t’appelle Denis…

Patte d’Oie parlait avec un certain respect au Vautour et, à l’entendre, il n’était point difficile de deviner que le Vautour tenait une place prépondérante dans cette formidable organisation à la tête de laquelle se trouvait R. C.