Paul d’Ivoi

COUSIN DE LAVARÈDE !

Voyages excentriques – Volume III

Librairie Furne, Jouvet et cie, 1897

Illustrations Lucien Métivet

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE LE DIAMANT D’OSIRIS

CHAPITRE III UN RÉVEIL BIZARRE

CHAPITRE IV EN VUE DE LA CÔTE D’ÉGYPTE

CHAPITRE VII LA CRYPTE DE TEPURABOË

CHAPITRE VIII SINGULIÈRE DEMANDE EN MARIAGE

CHAPITRE IX LES JOIES DE LA ROYAUTÉ

CHAPITRE X AU PAYS DES DERVICHES

CHAPITRE XII LE DIAMANT D’OSIRIS

CHAPITRE XIII L’ESCALIER DU DIABLE

CHAPITRE XIV LA REVANCHE DE RADJPOOR

CHAPITRE XV L’AUSTRALIE OCCIDENTALE

CHAPITRE XIX LE PLAN DE RADJPOOR

CHAPITRE XX LOYAUTÉ ET FÉLONIE

CHAPITRE II L’ŒUVRE D’UN FOU DE GÉNIE

CHAPITRE III QUELQUES INSTANTS DANS LA LUNE

CHAPITRE IV SOUS LE CERCLE POLAIRE ARCTIQUE

CHAPITRE V COURSE VERS LE PÔLE

CHAPITRE VII UN CADEAU PRINCIER

CHAPITRE VIII CONFIDENCE INATTENDUE

CHAPITRE X L’AMÉRIQUE À VOL D’OISEAU

CHAPITRE XII LE BOLIDE DE LAVARÈDE

CHAPITRE XIII DEUX CORRESPONDANTS DU « LONDON MAGAZINE »

CHAPITRE XIV L’IDÉE D’ARMAND LAVARÈDE

CHAPITRE XV AU-DESSUS DU PAYS DE LOBEMBA

CHAPITRE XVI UN DUEL À 2870 MÈTRES D’ALTITUDE

CHAPITRE XVII L’OBSERVATOIRE DE PARIS DEVIENT UTILE

À propos de cette édition électronique

Texte établi d’après l’édition Boivin et cie, ancienne librairie Furne, 1927

À Monsieur HIPPOLYTE MARINONI

Directeur du Petit Journal.

C'est à vous et à votre appui que l’ancien Lavarède dut son heureuse fortune. Laissez-moi le plaisir de vous dédier le nouveau, en témoignage de mon affectueuse et profonde reconnaissance.

Paul d’IVOI

PREMIÈRE PARTIE

LE DIAMANT D’OSIRIS

CHAPITRE I

DEUX BOLIDES

– Je t’en prie, mon cher Ulysse, quitte ce télescope.

– Un instant encore, mon bon Robert.

– Plus une seconde. Tu ne songes pas, malheureux, que de ses mains rouges, ma peu attrayante concierge prépare en ce moment le thé que je te conviai à déguster.

– Si… mais…

– Mais la dame du cordon est exacte. Elle connaît mes habitudes ; à 8 heures précises, elle met la bouilloire sur le feu ; à 8 h. 25, elle verse l’eau à 100 degrés sur les feuilles aromatiques. Et il est 35. Depuis dix minutes, le thé infuse ; nous avons un grand quart d’heure de route pour gagner mon logis de la rue Lalande. Le thé sera trop fort, il nous énervera. Par ta faute, nous aurons une nuit sans sommeil.

– Pour mon compte, je suis déjà sûr de ne pas dormir.

– Égoïste, va !

Ces répliques s’échangeaient entre deux jeunes gens, sous la coupole de l’observatoire de Paris.

L’un, perché à quatre mètres en l’air, dans le fauteuil d’observation placé en face de l’oculaire du télescope géant, dit « Grand Équatorial », appartenait évidemment au personnel de la maison. Son aspect ne permettait pas le moindre doute. Sa face large encadrée de cheveux blond-pâle, son nez court et épaté, ses yeux petits et étonnés, sa bouche libéralement fendue, lui assuraient une ressemblance réelle avec l’astre des nuits : Isis, Sélènè, Hécate, Phœbé, comme disaient les anciens ; la Lune ainsi que l’appellent les modernes.

Ulysse Astéras occupait l’emploi de calculateur, humble commis de l’administration de savants qu’abrite l’Observatoire ; mais il avait « une boule d’astronome ».

Le mot était de son compagnon, un grand garçon de vingt-cinq à vingt-six ans, aux yeux noirs très doux, à la peau brune, sur laquelle la moustache châtaine traçait une ligne plus claire. Autant Ulysse semblait nerveux, agité, autant ce dernier paraissait calme.

Nonchalamment étendu sur le socle d’une respectable lunette astronomique, il s’était soulevé à demi pour morigéner son ami.

– Égoïste, va ! avait-il dit.

Du, haut de son perchoir, Astéras agita frénétiquement les bras, sans quitter des yeux l’orifice de son télescope.

– Égoïste ! tu l’es plus que moi. Il s’agit de mon avenir. Prends la peine…

– Je ne veux prendre que le thé.

– Sempiternel railleur. Songe donc à la gloire que je poursuis. Je serais classé parmi les notabilités de la science si…

– 8 heures 40 !

– Si je parvenais à observer cet astre errant, ce bolide… à déterminer ses éléments.

– Je ne connais qu’un élément indispensable. Le thé !

– Ce bolide, continua Ulysse sans s’inquiéter de l’interruption, ce bolide, apparu dans l’atmosphère terrestre depuis quinze jours, ce bolide qui met en ébullition tous les observatoires du globe.

Le calculateur se dressa tout droit, désignant de l’index le sommet de la coupole.

– Car cet astéroïde unique, étrange, paradoxal, bouleverse toutes les lois célestes, Galilée et Newton se sont trompés… Un corps animé d’un mouvement propre et abandonné dans l’espace…

– Tombe sur le plancher, ricana Robert en voyant son ami se cramponner au fauteuil, pour éviter une chute.

Mais l’enragé Astéras continua :

– Ce corps ne décrit pas forcément l’une des trois courbes géométriques : ellipse, parabole, hyperbole. La preuve en est faite. Nous avons sous les yeux…

– Sur les yeux, rectifia son interlocuteur.

– Un bolide à marche constante, mais irrégulière.

Robert éclata de rire et tranquillement :

– Voilà pourquoi tu te mets les sens à l’envers ?

– Il me semble que cela en vaut la peine.

– Il te semble mal. Le sage ne court pas après les météores fantaisistes.

– Ce sage-là ignore les météorites.

– Point ! car tout homme a son bolide.

À cette affirmation, Astéras sursauta :

– Que dis-tu ?

– L’exacte vérité.

– Alors toi, Robert Lavarède, caissier de la maison Brice et Molbec, fabricants d’instruments d’optique…

– J’ai mon bolide et je le prouve.

– Je t’écoute.

Insidieusement le calculateur reprit son observation, enchanté du répit que lui annonçait l’exorde de son ami. Celui-ci, sans quitter son attitude nonchalante, commença :

– Né dans une ferme, située à cinquante kilomètres d’Ouargla, en plein sud Algérien, je fis mes études à Alger. À quinze ans, j’étais orphelin. L’un de mes professeurs s’intéressa à moi ; il m’adopta, et lorsqu’il fut nommé principal du collège de Nîmes, il m’emmena avec lui. J’étais bi-bac, c’est-à-dire gratifié de mes baccalauréats ès-lettres et ès-sciences, quand mon protecteur mourut à son tour.

Ému par ces souvenirs, le causeur se tut un moment, et dans le silence, on entendit ces paroles marmottées par Astéras :

– Il a été signalé avant-hier dans la constellation des Gémeaux, il ne peut être loin.

Évidemment cette remarque ne s’appliquait pas au récit de Robert. Absorbé, celui-ci ne l’entendit même pas, D’une voix lente, assourdie, il poursuivit :

– J’étais seul. Durant trois années je rencontrai une famille dans l’armée. Puis l’époque de ma libération arriva, je me retrouvai isolé. Je suis un affectueux. La solitude me pesait. Pas un parent, pas un ami avec qui partager ma pensée. C’est dans cette disposition d’esprit que j’appris, par les journaux, l’existence et l’adresse d’Armand Lavarède, mon cousin. Oh ! cousin au cinquantième degré, à la mode de Bretagne et de Provence ! Je ne l’avais jamais vu. Mon père n’avait pas davantage rencontré son père. Les deux branches de la famille avaient vécu sans se donner la moindre marque de souvenir. Mais bah ! c’était un parent. Je me rappelais que mon père m’en avait entretenu quelquefois. N’ayant rien à lui demander qu’un peu d’amitié, je n’avais aucune crainte d’être mal reçu. Je vins à Paris.

– Rien, rien, grommela Ulysse du haut de son observatoire.

– Ici j’appris que mon cousin avait quitté la France. Pour obéir aux clauses d’un testament, il effectuait le tour du monde avec vingt-cinq centimes en poche. J’avais trouvé mon bolide.

– Tu as trouvé le bolide… où cela, clama Astéras, tiré de sa préoccupation par ce mot magique ?

– Eh ! je ne te parle pas de ton astre errant. Il s’agit de mon cousin.

– Je le regrette.

– Qu’est-ce que tu dis ?

– Rien. Continue je t’en prie.

– Je le veux bien. Il fallait vivre. J’entrai comme commis dans la maison Brice et Molbec, pour attendre le retour du voyageur. Les mois se passent. On m’envoie à Saint-Gobain pour une vérification de lentilles destinées à l’observatoire de Pulkowa. Je reste quinze jours absent. Je reviens. Misère ! Armand Lavarède avait traversé Paris, mais il était reparti en Angleterre afin d’épouser une charmante miss, qui l’avait accompagné avec son digne père, durant son tour du monde. On l’attendait prochainement. Une attaque d’influenza me force à garder la chambre. Une semaine à peine. Je suis guéri. Je cours chez mon cousin. Il avait passé à Paris avec sa jeune femme, mais il était loin déjà, faisant un voyage de noces en Amérique. Et maintenant j’espère toujours. Trouve donc beaucoup de bolides à marche aussi constante et aussi irrégulière ?

Un rugissement d’Astéras répondit :

– Je le tiens enfin.

– Quoi donc ? interrogea tranquillement Robert.

– Mon bolide.

Le bouillant calculateur s’était déjà remis à son télescope. Ses bras étendus frétillaient joyeusement :

– Oui, c’est bien lui ! Avec sa lumière propre signalée par tous les observateurs ! Elle semble en effet provenir d’une origine électrique plutôt que d’une combustion.

– 9 heures, remarqua Lavarède. Veux-tu, oui ou non, venir prendre le thé ?

– Éteint ! gémit Astéras.

– Tu dis ?

– Éteint comme une bougie que l’on souffle. Invisible, introuvable.

– Mais, triple fou, abandonne à son sort ce morceau d’astre qui se moque de toi, et mettons-nous en route.

– Tu as raison, gronda le calculateur dépité par la brusque disparition du météore. Au diable ce fantasque passant céleste !

Il dégringola l’échelle d’observation, et entraîna son ami à travers les couloirs de l’Observatoire. Un instant plus tard, tous deux franchissaient le portail de l’édifice, gagnaient la rue Cassini, le boulevard Saint-Jacques, traversaient la place Denfert, l’avenue d’Orléans et s’engouffraient dans la rue Daguerre. Il faisait une nuit noire, brumeuse de novembre. Les rues humides étaient désertes et silencieuses.

Tout en marchant d’un bon pas, Astéras exhalait sa mauvaise humeur :

– A-t-on jamais vu cet astéroïde qui s’éteint à la seconde où j’allais m’assurer de son identité.

– Il craint peut-être les indiscrétions de la police, fit placidement Robert.

– Plaisante, mon ami, plaisante. Tant pis pour toi si tu ne t’intéresses pas aux merveilles de la science. Si, au lieu d’un être matériel, j’avais à mes côtés un intellectuel, il s’étonnerait avec moi de la variabilité extraordinaire de l’éclat de ce monde minuscule.

Et du ton d’un professeur en chaire :

– Certes ! le ciel, ce livre de l’immensité, où l’histoire de l’univers est écrite par des soleils, certes, le ciel contient des étoiles variables. T de la constellation de la Couronne est descendue, du 12 au 21 mai 1866, de la 2e à la 9e grandeur ; X du Cygne varie, dans une période régulière de 406 jours, de la 4e à la 13e grandeur ; V des Gémeaux passe par 3 grandeurs en 21 heures ; mais aucune n’a la variabilité intensive du singulier mondicule qui nous occupe. D’une seconde à l’autre, celui-ci va d’un éclat insoutenable au noir absolu.

– Tous les astronomes te ressemblent ? interrompit Lavarède.

– Oui. Tous sont épris comme moi de l’infini mystérieux.

– Alors, sais-tu dans quelle constellation je placerais l’Observatoire ?

– Je ne vois pas…

– Je le vois, moi ; dans celle de Charenton, dont il deviendra, s’il ne l’est déjà, le pourvoyeur principal.

Du coup, le calculateur leva les bras au ciel en un geste d’éloquent désespoir :

– Que je reconnais bien ton esprit terre à terre. Des calembours. Voilà tout ton rêve. Ton idéal, c’est ton bureau où tu arrives chaque matin.

– À 9 heures, ami poète ; dont je sors à six ; où j’ai ma petite besogne méthodiquement ordonnée. Tandis que tu parcours en imagination des millions de lieues dans le ciel, moi je pousse l’horreur des voyages jusqu’à ne pas laisser voyager ma pensée. Peut-être suis-je ainsi parce que mon cousin a accaparé toutes les facultés de déplacement des Lavarède. En tout cas, je suis heureux d’être tel. Oh ! se déplacer, se déranger, changer chaque jour d’habitat et d’habitudes ; quelle épouvante pour moi ! Je suis casanier, tranquille, paisible, homme d’accoutumance. Je suis caissier, j’espère l’être toujours. Plus heureux que plusieurs de mes collègues, je suis certain de ne jamais puiser illicitement à la caisse qui m’est confiée, car si cette idée malheureuse me pouvait venir, tout mon « moi » se révolterait à la pensée du voyage en Belgique et en fugitif, qui devient de rigueur en pareil cas. Et je me connais ; je résisterais.

– Tu ne parleras pas toujours ainsi.

– Ah ça ! tu deviens insolent, Ulysse. Prétendrais-tu insinuer que je dilapiderai les fonds confiés à ma garde ?

– Eh non ! tu es un honnête homme. Je voulais seulement dire que l’ambition te pousserait un beau matin.

– Ni matin, ni soir.

– Et avec elle viendra le besoin de déplacement, qui t’apparaît aujourd’hui comme une chose monstrueuse.

– Monstrum horrendum ! Tu erres, mon bel ami. Charitablement je t’avertis ; si tu t’établis nécromancien, tu feras faillite.

– Oh que non !

– Oh ! que si !

Et clignant des yeux d’un air fin, le calculateur reprit :

– Tu sais que je ne connais rien de la vie. Perpétuellement penché sur mes tableaux de parallaxes, de minima, et cétera, je n’ai point le loisir d’étudier l’humanité qui grouille sous les étoiles.

– Ça, c’est vrai, souligna Robert. À preuve qu’au mardi gras tu prenais un costume de Folie pour un habit de cour.

– Je ne suis pas un homme de nuances, c’est vrai. Mais je dîne parfois chez une vieille amie de ma famille. Elle prétend qu’il existe de par le globe des jeunes filles qui sont des anges.

– Toutes les jeunes filles sont des anges.

– Ah ! fit Astéras de la meilleure foi du monde, c’est bien possible. Eh bien donc, il est, paraît-il, une loi mathématique qui nous régit. Cette loi fait que l’on rencontre un de ces anges. On l’épouse, et alors l’ambition naît.

Son interlocuteur l’interrompit par un rire sonore :

– Mon cher devin, ta prophétie tombe d’elle-même.

– Où prends-tu cela ?

– Dans ma résolution de ne me marier jamais.

– Ta résolution se brisera contre la loi dont je parlais l’instant.

– Non, ami Ulysse. Tu peux rayer cela de tes papiers.

– Parce que ?

– Parce que je ne veux pas me marier.

Le jeune homme avait scandé ces derniers mots avec énergie. D’un ton plus posé, il affirma :

– Vois-tu. La jeune fille étant d’essence angélique, moi je ne suis qu’un homme. Conséquence fatale : ma femme userait sa vie et la mienne à exprimer des avis contraires aux miens.

– Par bonheur, tout le monde ne pense pas comme toi.

– Je ne l’ignore pas. Mais pour satisfaire mon instinct de combativité, il me suffit d’avoir sous la main un ami comme toi. Je te vois juste assez pour ne pas souffrir de ton caractère. Tu me fatigues, je te quitte. Rien de plus commode.

– Ah ! murmura Ulysse en haussant, les épaules, à t’entendre on ne croirait pas que tu es un brave garçon, plein de cœur, de générosité.

– Je ne suis pas assez riche pour répandre cette croyance.

– Oui, mais je te connais, moi. Tu as beau t’en défendre tu te marieras, mon ami Robert, et tu seras le meilleur mari qui se puisse rêver.

Tout à leur conversation, les promeneurs ne remarquèrent pas, à vingt mètres en avant d’eux, un groupe qui, à leur approche se dissimula dans la baie d’une porte basse, dont le battant ouvert laissa apercevoir un corridor sombre.

Deux hommes étaient là :

– C’est lui, fit l’un d’eux à voix basse.

– Ce Robert Lavarède que vous m’avez désigné, seigneur ?

– Lui-même. Je reconnais son organe.

– Mais il n’est pas seul.

– Tant pis. L’autre sera de la partie. Nous ne pouvons laisser en liberté un individu qui clabauderait sur l’aventure.

– Ce serait gênant en effet.

– Attention. Les voici. Sois adroit.

Robert et son compagnon approchaient. Ils passèrent devant les mystérieux causeurs. Ils allaient s’engager dans la rue Lalande où demeurait Lavarède.

Soudain un bruissement d’étoffe les fit tressaillir. Avant qu’ils eussent pu se rendre compte de la cause du bruit, une sorte de manteau ample s’abattit sur leurs têtes, les emprisonnant dans ses plis lourds.

Presqu’aussitôt des mains nerveuses les saisissaient, et ils étaient entraînés dans le corridor sombre, à l’entrée duquel stationnaient un instant plus tôt les causeurs inconnus.

CHAPITRE II

EN PLEIN MYSTÈRE

Si rapide avait été l’attaque, que ni Robert, ni son ami, n’avaient pu esquisser la plus légère résistance. À demi portés par leurs agresseurs, ils se sentirent brutalement poussés dans une salle. À travers l’étoffe qui les aveuglait, ils perçurent le bruit assourdi d’une porte qui se refermait, puis le silence se fit.

Encore tout ahuris de l’incident, ils parvinrent, non sans peine, à se débarrasser du manteau-filet qui avait assuré leur capture. Voir où ils se trouvaient était leur pensée.

Espoir vain ! Une obscurité opaque les environnait. Avec colère, Lavarède frappa le sol du pied.

– Où sommes-nous ?

– Oh ! déclara naïvement Astéras, nous ne sommes pas éloignés de la rue Lalande.

– Satané rêveur. Cela, je le sais aussi bien que toi. Je demande où nous nous trouvons en ce moment ; ce que signifie cette sotte plaisanterie ?

– J’en suis victime ainsi que toi-même. Je ne puis donc t’éclairer.

– Éclairer, voilà un mot juste. J’ai des allumettes. Éclairons notre prison ; peut-être que la situation suivra ce bel exemple.

Le grésillement du phosphore annonça que Robert joignait le geste à la parole, et une faible lueur tremblotta dans la salle.

– Victoire ! des becs de gaz.

Ce cri était arraché au jeune homme par la vue d’appliques, garnies de bougies de porcelaine, et placées de chaque côté de la glace surmontant une cheminée de marbre blanc.

Les becs enflammés permirent aux captifs d’examiner leur geôle dans ses moindres détails.

Ils se trouvaient dans une petite salle de quatre mètres de côté, meublée sommairement de deux couchettes, d’une table de sapin et de quelques chaises. Détail particulier : sauf la porte de chêne massif, la pièce n’avait aucune ouverture apparente.

– Bah ! exclama Robert. La porte existe, il s’agit de la forcer à s’ouvrir.

Dans une maison parisienne, le bruit appelle forcément l’attention. Faisons du bruit.

Et s’armant d’une chaise, il en porta un coup formidable contre le battant. Mais, à sa grande surprise, le choc n’eut point le retentissement prolongé qu’il espérait. Le son fut sec, bref, comme étouffé. Évidemment une double porte capitonnée arrêtait la vibration.

Cette découverte porta au paroxysme la colère du caissier de la maison Brice et Molbec. Sa main brandit sa chaise comme un bélier, et durant quelques minutes il frappa l’huis. Le résultat de cet exercice était facile à prévoir. La chaise céda tout à coup. Les morceaux roulèrent sur le plancher, et Robert désarmé regarda autour de lui pour trouver quelque autre moyen d’apaiser son courroux.

Déjà Astéras s’était assis philosophiquement devant la table. De sa poche, il avait tiré des papiers couverts de chiffres et, insoucieux de sa captivité, il s’était absorbé dans la recherche passionnante d’un problème de réfraction.

Sa tranquillité gagna incontinent Lavarède. Il se laissa choir sur un siège, en grommelant :

– Le fait est que je me donne bien du mal en pure perte.

Mais, presqu’aussitôt, il se redressa :

– En pure perte ! Ce n’est pas exact. Le thé nous attend. Il ne sera plus buvable, si notre séquestration se prolonge.

Et élevant la voix :

– Monsieur, Madame ou Mademoiselle, déclama-t-il avec le plus grand sérieux. J’ignore le sexe, l’âge, le caractère, le nom de la personne qui nous contraint à accepter son hospitalité. Seulement je la conjure de nous délivrer sans retard, afin que mon ami Ulysse Astéras et moi puissions déguster le thé qui nous attend.

Comme pour répondre à cette parole, un claquement sec se fit entendre ; un panneau de la cloison s’abattit, démasquant un monte-plats, sur lequel une théière fumante apparut au milieu d’un service à thé.

Un instant, le jeune homme demeura immobile, stupéfait de cette réplique d’allure fantastique, mais, reprenant son sang-froid.

– Après tout, profitons de l’attention.

Délicatement il transporta sur la table théière, pot au lait, tasses, soucoupes chargées de « rôties » dorées du plus appétissant aspect. Le monte-plats dévalisé, Lavarède reprit :

– Merci beaucoup, nous sommes servis.

Il n’avait pas achevé que le panneau de la muraille se refermait. Décidément, un spectateur invisible épiait les prisonniers. Cette pensée engagea Robert à faire bonne contenance.

Quelqu’un, sans nul doute, s’amusait à ses dépens. On l’avait enfermé pour voir « la tête qu’il ferait ». Eh bien ! il accepterait gaiement l’aventure, et les rieurs seraient de son côté.

Cette résolution prise, il frappa sur l’épaule d’Astéras, plus enfoncé que jamais dans ses calculs.

– Hein ? fit ce dernier en sursautant.

– Le thé est servi, mon bel ami.

– Le thé. Parfait ! Alors je serre mes paperasses.

Tout en réintégrant ses feuilles dans sa poche, Ulysse roulait des yeux effarés ?

– Ah ça ! demanda-t-il enfin. Tu as donc changé ton mobilier !

– Moi. Où prends-tu cela ?

– Ici donc. Ces couchettes, ces meubles…

– Tu te figures donc être chez moi ?

– N’y serions-nous pas ? bégaya le calculateur d’un air ébahi.

Du coup Lavarède éclata de rire. Son ami, distrait comme toujours par ses études célestes, avait déjà oublié l’aventure dont il était victime.

Quelques mots le rappelèrent à la situation. Mais le thé répandait un délicieux parfum, les rôties beurrées sollicitaient l’appétit, et le calculateur ne se fit point tirer l’oreille pour faire honneur à la collation offerte par un inconnu.

Robert, du reste, prêchait d’exemple. Avec une rapidité remarquable, liquide et solide disparurent. Seulement il se produisit alors un phénomène étrange.

Les deux amis, bavards et joyeux durant le repas, cessèrent brusquement de parler. Il leur sembla qu’un voile s’abaissait sur leurs yeux, noyant les objets dans une sorte de brouillard. Puis leurs paupières se fermèrent lentement, et ils demeurèrent immobiles, vaincus par un sommeil aussi soudain que violent.

Le silence régnait dans la salle. Les flammes du gaz dansaient capricieusement, promenant sur les objets des alternances d’ombres et de lumières mobiles.

Un quart d’heure s’écoula ainsi, puis la porte, si vainement brutalisée par Robert, tourna lentement sur ses gonds. Dans l’entre-bâillement, deux hommes se montrèrent.

L’un grand, le teint brun comme Lavarède lui-même, était mis avec cette recherche un peu prétentieuse particulière aux exotiques qui habitent Paris. Il était joli garçon, mais son regard manquait de franchise ; son front trop bas indiquait le cerveau où les larges idées ne sauraient se développer à l’aise. Avec cela, dans son allure générale, quelque chose de veule, d’abattu comme chez tous ceux qui s’adonnent à l’oisiveté élégante, la plus ardue, la plus déprimante des occupations.

Son compagnon, petit de taille, sec, brun, nerveux, sarrazin de type, semblait empêtré dans ses vêtements à l’européenne. À première vue, on sentait en lui l’être accoutumé aux tuniques flottantes de l’Orient. Ce fut lui qui parla le premier :

– Vous le voyez, Seigneur, ils dorment.

– Tu avais raison, Niari. Je n’aurais jamais cru que deux gouttes de sève d’euphorbe les réduiraient si promptement.

– C’est que Votre Seigneurie a oublié les coutumes d’Égypte.

– Bien oublié en effet. Et si j’ai un regret aujourd’hui, c’est d’être obligé d’y penser. Enfin, je compte bien ne pas être absorbé longtemps.

Et d’un ton dolent :

– Combien d’heures dormiront-ils ?

– Cinq ou six tout au plus.

– Cinq ou six, dis-tu ? Mais alors nous n’aurons pas le temps de les transporter.

– Si, Seigneur, je vais transformer leur sommeil en léthargie. Vous savez bien que votre fidèle Niari a étudié, chez les Brahmes Hindous, les connaissances mystérieuses qu’ils empruntèrent, il y a six mille ans, aux hiéroglyphites de la vallée du Nil.

– Oui, oui, je sais cela, fit son interlocuteur d’un ton indifférent. Mais agis vite. J’ai hâte de partir, de me débarrasser de la fastidieuse besogne que tu m’as apportée.

– Votre Seigneurie ne m’accuse pas, je pense. Mon dévouement ne sacrifie-t-il pas un peuple à sa fantaisie !

– Si, mon bon Niari. Ne prête aucune attention à mes paroles. Je suis si ennuyé, que j’ai l’air de t’en vouloir. Il n’en est rien, sois-en sûr.

Niari s’inclina cérémonieusement, fouilla dans les poches de son pardessus, et en tira une boîte ronde qu’il ouvrit.

À l’intérieur, on apercevait une sorte de pommade de couleur émeraude.

– Voilà qui empêchera le réveil de ces dormeurs, aussi longtemps que vous le désirerez.

– Trois ou quatre jours suffisent.

– Bien, Seigneur.

À l’aide d’une spatule de bois, le singulier personnage prit une parcelle de la préparation, et l’introduisit entre les lèvres de Lavarède. Il procéda de même avec Astéras.

– Maintenant, déclara-t-il en terminant, durant quatre jours, ils seront immobiles, muets, comme morts. Leur respiration va s’arrêter. Leur cœur cessera de battre.

À mesure qu’il parlait, la transformation s’accomplissait.

Le visage de Robert, celui d’Ulysse, se décoloraient. Leurs narines se pinçaient, la respiration, s’affaiblissant graduellement, devenait imperceptible.

– Très curieux, remarqua l’élégant auquel Niari témoignait un grand respect, mais es-tu certain que l’expérience est sans danger ?

– Absolument, Seigneur. La préparation que j’emploie est le Niemb-Vohé, que les brahmes vont récolter en grand secret dans les jungles du bassin du Gange. Grâce à elle, ils peuvent accomplir ces miracles qui ont stupéfié la science européenne. Suivant la dose absorbée, ils se mettent en léthargie pour vingt, trente, quarante, cent jours, se font ensevelir après avoir annoncé la date de leur réveil. À l’époque fixée, on ouvre le tombeau, d’où le brahme adroit sort en excellente santé. Les Anglais ont cru d’abord à une supercherie ; ils ont pris toutes les précautions de contrôle nécessaire, et ont dû reconnaître que les « miraculeux » restaient bien couchés dans leur cercueil. Mais ils ignorent le secret si simple de l’affaire. Les brahmes le gardent.

Un silence suivit. La tête courbée, les yeux fixés à terre, celui à qui on donnait le titre de : Seigneur, semblait avoir perdu la conscience du lieu où il se trouvait. Comme l’attente se prolongeait, Niari appela timidement son attention.

– Seigneur !

– Quoi ? murmura l’interpellé en relevant brusquement le front.

– Je demande pardon à Votre Grandeur de l’avoir arrachée à ses pensées. Mais j’attends ses ordres.

– Mes ordres ?

– Oui. Les deux « Roumis » sont plongés dans le sommeil. Faut-il agir ainsi que vous l’aviez décidé ?

– T’ai-je donc dit le contraire ?

Les sourcils de l’élégant s’étaient froncés. Ses yeux noirs brillaient d’une lueur fauve.

Niari se courba, les mains réunies en coupe au-dessus de sa tête, et d’une voix basse :

– Ne frappez pas d’un regard courroucé votre fidèle. Si j’ai péché, c’est par excès de dévouement. Alors que le Scarabée sacré qui, dans les nuits transparentes, bourdonne autour des sommets effrités des hautes pyramides, alors que l’ibis dépossédé de ses autels séculaires demande à l’étoile Anubis la force de terrasser le licorne britannique, il est permis à celui qui est attendu, à celui dont le sol d’Égypte est le bien, de ne pas persister dans sa résolution de neutralité. Il peut, celui-là, saisir la hampe de l’étendard des Pharaons, et grouper sous les plis de l’emblème antédiluvien les hommes du Nil lassés de la servitude. Il peut les conduire contre les conquérants anglais… Il peut…

– Il pourrait, ricana son interlocuteur. Il pourrait, mais il ne le veut pas.

D’une voix sèche, mordante :

– Non, brave Niari. Je n’abuserai pas de ma naissance illustre, pour entraîner mes compatriotes dans une lutte sans issue. L’Égypte est le fauve tombeau du passé. L’Angleterre est l’avenir. Et puis, je ne suis pas un héros, moi. Donner ma vie pour l’indépendance d’un pays que j’ai quitté tout enfant, auquel rien ne m’attache… Ce serait de la folie. Bien plus, ce serait de l’ingratitude pour l’Angleterre.

– Seigneur, ne parlez pas ainsi. Mon âme égyptienne frissonne de douleur.

– Il faut bien appeler les choses par leur nom. Depuis dix ans, le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté me paie une pension de 50.000 livres sterling (1.250.000 francs). Grâce à lui, je suis riche, heureux. Le plaisir me tresse des couronnes fleuries. Mais en acceptant ces bienfaits, je me suis tacitement engagé à ne rien tenter pour chasser du Caire, d’Alexandrie, de Suez, les soldats de la Grande-Bretagne.

– Oui. On a acheté mon maître.

– Acheté, si le mot te plaît, Niari. En tout cas, reconnais qu’on y a mis le prix. Aujourd’hui que les Égyptiens, réunis en affiliation secrète sous le nom de Néo-Égyptiens, veulent se révolter, l’Angleterre double ma pension. Elle me charge d’apaiser les esprits, me reconnaissant en toute propriété le diamant inestimable dit « La goutte de sang d’Osiris ». J’accepte !

Il regardait son serviteur en face, avec une expression de défi.

– Après tout, je suis bon prince. Pas un filet de sang égyptien ne coulera à la faveur de mon plan.

Son accent se fit plus doux, presque caressant :

– Songe, Niari, mon ami, que la victoire est incertaine. En prenant le commandement, j’assumerais une responsabilité trop lourde pour mes épaules, tandis qu’en substituant le roumi à moi, tout danger disparaît.

Il désignait Lavarède endormi. Un pétillement joyeux passait dans son regard faux.

– Je l’ai cherché et trouvé avec peine. Né dans le Sud-Algérien, sans parents, ses dénégations ne s’appuieront sur rien. Qu’il soit présenté aux conjurés, qu’on lui remette le diamant d’Osiris. Alors, il me suffit de le livrer aux autorités anglaises, pour mettre fin à la révolte et épargner aux rives du Nil les sanglantes hécatombes. Crois-moi, cela est mieux ainsi.

Et comme Niari hochait la tête, il reprit d’un ton dur.

– D’ailleurs, je le veux.

– Vous serez obéi, Seigneur, murmura son compagnon.

Sur ces mots, il frappa dans ses mains. La porte s’ouvrit à ce signal, et plusieurs hommes parurent. Niari montra Robert aux nouveaux venus :

– Voici le chef que les fils d’Osiris espèrent. Il refusait de se placer à notre tête. Je l’ai endormi, Nous l’emporterons avec nous. Et là-bas, en ce pays plein des souvenirs d’autrefois, il se ressaisira. Les hypogées lui parleront des grandeurs disparues, les sphinx lui diront le devoir attendu.

Ces phrases, apprises sans doute à l’avance, étaient débitées sans conviction, d’un ton monotone. Niari obéissait aux ordres de son compagnon, mais son âme se rebellait contre sa volonté. Elle se refusait à participer au mensonge, à la substitution humaine qui devait tromper tout un peuple.

Mais les survenants ne s’en aperçurent point. Ils entouraient le caissier de la maison Brice et Molbec, se confondant en génuflexions.

Le chef fit un signe, et Niari reprit :

– L’emballage est-il prêt ?

– Certes, répliqua l’un des hommes. Il est dans la salle voisine.

– Alors, hâtons-nous.

À ce commandement, les personnages présents saisirent Robert et Ulysse.

Ils soulevèrent les deux dormeurs et les transportèrent dans la pièce, sur laquelle s’ouvrait la porte du mystérieux réduit.

Sur le plancher s’étalait une large caisse de bois. Chose étrange, sous la surface extérieure s’alignaient des lamelles de verre de faible longueur, réservant, au centre, un espace libre suffisant pour que deux hommes y pussent tenir à l’aise. Les compagnons de Niari y couchèrent les victimes de l’euphorbe. Puis ils posèrent le couvercle de la boîte, le clouèrent, mettant en lumière les inscriptions suivantes : Haut. Bas. Fragile. Verrerie.

Leur tâche terminée, tous se tinrent immobiles, semblant attendre un commandement.

Niari se rapprocha de son chef, et baissant la voix, l’attitude suppliante :

– Maître, il en est temps encore. Tu peux dissuader ces hommes. L’autre tourna sur ses talons, avec ces seuls mots :

– Tu m’ennuies.

L’Égyptien devint pâle, sa main se crispa sur sa poitrine. Puis d’un brusque effort de volonté, il se calma.

– Le camion est-il dehors ? demanda-t-il sans que rien dans sa physionomie trahît l’angoisse qu’il venait d’éprouver.

– Il attend à la porte.

– Alors, frères, enlevez le colis.

S’arc-boutant, les assistants soulevèrent la lourde caisse, la firent passer dans le corridor sombre accédant à la rue Daguerre. Déserte était la voie. Le brouillard s’était épaissi. Il arrêtait la vue à quelques pas.

Au bord du trottoir un camion stationnait, ses lanternes formant un halo de lumière rouge dans la brume.

La caisse fut chargée. L’un des hommes monta sur le siège.

– Où allons-nous ? demanda-t-il.

Niari répondit :

– À la gare de Lyon. Enregistrez la caisse pour Marseille, grande vitesse. Destinataire : capitaine du yacht Pharaon.

– Entendu !

La lourde voiture se mit en marche et disparut bientôt dans la brume.

Alors les personnages se dispersèrent, après avoir échangé des signes bizarres avec Niari.

Celui-ci demeura seul auprès de l’homme qu’il accompagnait depuis le début de la soirée.

– Qu’ordonnez-vous maintenant, Seigneur ?

– Nous nous rendons nous-mêmes à la gare de Lyon.

– Nous prenons le train de minuit 45 ?

– Oui. À moins que cela ne te déplaise ?

– Ne raillez pas, maître. Vous savez bien que mon plaisir n’est point mon conseiller.

– Alors quitte cet air tragique.

– Je tâcherai.

– Voilà une bonne parole. En route, bon Niari. Je crois que, ce soir, nous avons bien mérité de l’Angleterre.

Et tous deux se dirigèrent d’un pas rapide vers l’avenue d’Orléans.

Soudain le chef s’arrêta :

– Un mot encore, Niari.

– Votre serviteur écoute, maître.

– Désormais, évite de m’appeler ainsi. Oublie que j’ai été moi. C’est celui que nous avons endormi qui sera désormais ton chef.

– Mais vous-même ?

– Moi, je conserverai le nom sous lequel on me connaît à Paris. Je suis le prince hindou Radjpoor. Rien de plus, tu m’entends ?

– Soyez-en certain.

– C’est grâce à mon concours, à mes relations, que tu as pu trouver celui que les conjurés t’avaient chargé de rechercher en Europe. Tu me ramènes en Égypte comme un ami sûr, un allié courageux…

– Niari mentira autant que vous l’exigerez.

Le jeune homme qui avait adopté le nom de Radjpoor haussa les épaules, puis avec un sourire narquois :

– Marchons donc. Allons rejoindre celui qui dorénavant sera Moi.

CHAPITRE III

UN RÉVEIL BIZARRE

Par le hublot d’une cabine, le soleil matinal entrait en gerbe d’or animée par la farandole des poussières dansantes. L’ombre, un instant plus tôt maîtresse de l’étroit espace, s’évanouissait comme à regret, refoulée dans les angles par la lumière victorieuse. Sur des couchettes superposées, deux hommes dormaient. Celui d’en bas fit entendre un bâillement sonore ; celui d’en haut allongea un bras hésitant. Le premier se livra à son tour à ce mouvement naturel chez quiconque passe du sommeil à la veille ; leurs mains se rencontrèrent au bord de la planchette séparative, plafond de l’un, plancher de l’autre.

Ce simple contact parut les galvaniser.

Tous deux se dressèrent sur leur séant ; ils eurent un même cri empreint d’inquiétude :

– Qu’est-ce que c’est que ça ?

Avec un touchant ensemble, encore qu’ils ne pussent s’apercevoir, ils regardèrent autour d’eux :

– Ah ça ! murmura l’occupant de la couchette inférieure, j’ai la berlue.

– Et moi le cauchemar, repartit aussitôt le personnage assis à l’étage supérieur.

– Cette voix, clama le premier. Astéras, est-ce toi ?

– C’est moi-même. Mais il me semble reconnaître l’organe de Robert Lavarède.

– En personne !

Ce disant, le jeune homme se leva. Le mouvement terminé, sa tête dépassa la cloison qui isolait les couchettes, et il se trouva nez à nez avec le calculateur.

– Que fais-tu là-haut ? interrogea-t-il ?

– Je n’en sais rien, ma parole !

Un geste brusque de Robert lui coupa la voix. Le caissier de la maison Brice et Molbec se cramponnait à la couchette comme un homme qui craint de tomber.

– Qu’est-ce, hasarda Ulysse ?

– Eh ! c’est le plancher qui vacille.

– Le plancher ?

– On dirait le roulis. Sapristi, nous sommes sur un navire !

– Sur un navire ? Rue de Lalande, cela ne se serait jamais vu !

– Et pourtant cette pièce ressemble à une cabine… Cette ouverture, qui livre passage au jour, est un hublot, ou bien je suis halluciné. Astéras, je t’en prie, que vois-tu ? Parle ; ne te semble-t-il pas que ceci est un vaisseau ?

Lentement le calculateur quitta sa couchette.

– Je ne saurais te renseigner. L’Observatoire et la marine n’ont rien de commun.

– Peu importe, tu sais comment est aménagé un steamer ?

– Pas du tout. À quoi cela me servirait-il pour étudier les étoiles ?

Robert haussa les épaules, et s’appuyant à la cloison gagna le hublot. Mais à peine eut-il jeté un regard au dehors qu’il poussa un véritable rugissement :

– La mer !

– Où cela, bégaya l’astronome en se levant ?

– Partout. Je ne vois que l’étendue liquide. Pas une terre, pas un rocher.

À son tour, Astéras prit place au hublot :

– C’est vrai, fit-il. C’est bien l’Océan – et d’un ton inspiré : – Puissance insondable de la nature ! À l’endroit où s’élevait Paris, avec ses monuments orgueilleux, son peuple spirituel, les vagues s’entrechoquent, et le ventre des Léviathans frôle les ruines de la ville qui fut le flambeau du monde !

– Sapristi ! grommela Lavarède, qu’est-ce que tu chantes là ?

– Le chant de mort de Lutèce.

– Quoi ? que veux-tu dire ?

– Qu’un phénomène plutonien a précipité les flots de l’Atlantique sur la France, et que nous flottons au-dessus de notre patrie soudainement immergée.

– Tu divagues !

– Alors que penses-tu donc ?

– Moi, rien. Seulement, à ton sens, ce phénomène plutonien, qui inonda la vallée de la Seine, nous aurait transportés à bord d’un navire.

À cette question, le calculateur se gratta l’oreille, geste qui, dans les sociétés savantes et même dans les autres, est un indice d’embarras.

– En effet, déclara-t-il enfin, la présence de ce navire…

– Et notre présence dans ses flancs, appuya Robert.

– Compliquent étrangement le problème. Toutefois la solution n’en est pas impossible. Un bouleversement cosmique développe une prodigieuse quantité d’électricité, d’où il serait permis d’inférer que nous avons bénéficié d’une sorte de choc en retour, analogue aux faits maintes fois observés après la chute de la foudre.

Le calculateur s’arrêta en voyant son compagnon hausser nerveusement les épaules.

– Joli, ton « choc en retour », ricana le jeune homme. Il nous enferme dans une cabine, nous couche sur le cadre…

– Alors, comment expliqueras-tu la chose ? demanda vivement Astéras blessé dans son amour-propre de savant, lequel serait le plus susceptible de tous, si chaque corporation ne sacrifiait avec prodigalité à la vanité.

– Je ne l’explique pas ; mais comme je suppose que ce navire ne vogue pas tout seul, je vais demander au premier matelot que je rencontrerai la clef du mystère.

– C’est vrai, tu m’ouvres une idée.

– Parbleu. Avec une clef !

Et bras dessus, bras dessous, se soutenant pour résister aux attaques sournoises du roulis, les jeunes gens quittèrent la cabine.

Filant le long des coursives, ils atteignirent un escalier accédant au pont.

Éblouis par le soleil, ils s’arrêtèrent un instant, fermant les yeux sous l’averse lumineuse. Puis leurs paupières se rouvrirent.

– Ah ça ! quel est ce pavillon ?

Cette exclamation était arrachée à Robert par la vue du drapeau flottant à l’arrière.

– Connais pas, susurra Astéras. Un étendard bleu avec un croissant et trois étoiles blancs. Mais j’y songe, la figuration de ces astres semble indiquer…

– Indiquer quoi ?

– L’amour de l’astronomie. Donc…

– Ce navire serait un observatoire ambulant. Bravo, doux rêveur ! Mais je me souviens que ce pavillon est celui de l’Égypte…

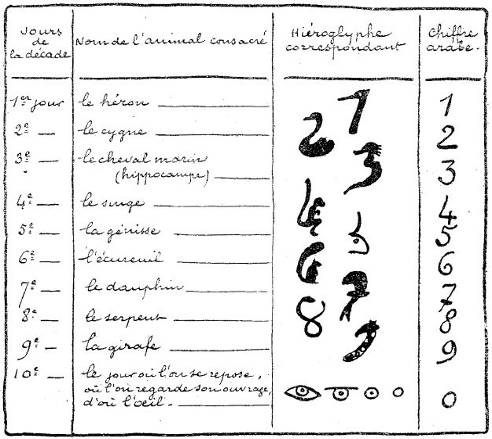

– L’Égypte, si tu veux. C’est la terre antique des astronomes. La religion, 4.000 ans avant notre ère, était celle des astres. Osiris personnifiait le soleil, Isis, la lune ; Anubis, l’étoile du berger ; Horus, la révolution diurne. Pour ma part, je suis heureux de fouler le pont d’un bateau appartenant à cette grande nation.

– Mon bonheur est plus curieux. J’ai besoin de savoir pourquoi je le foule.

Sur ces mots, Robert retint par la manche un matelot qui passait, et demanda :

– Mon ami, pourriez-vous m’apprendre par suite de quelles circonstances je me trouve à bord de ce vaisseau ?

L’homme s’inclina, les bras tendus en avant, les doigts écartés, dans l’attitude mystique des personnages gravés sur les murailles de l’ancienne Thèbes, capitale des Pharaons, mais il ne répondit pas.

Sans plus de succès, Lavarède répéta sa question.

Cette fois, cependant, le matelot indiqua par signes qu’il ne comprenait pas et s’esquiva prestement.

Du coup, le caissier de la maison Brice et Molbec s’emporta. Cela devenait exaspérant. Depuis la veille, – il pensait n’avoir dormi qu’une nuit – sa patience était mise à trop rude épreuve. Être enlevé en plein Paris, séquestré dans une prison privée, étaient déjà choses désagréables. Mais s’endormir à deux pas de l’Observatoire et se réveiller en pleine mer, sans parvenir à comprendre de quelle façon on a changé d’élément ; non, cela dépassait les bornes !

Pourtant une réflexion calma Robert, au moins momentanément. Le matelot auquel il s’était adressé pouvait être une exception à bord, un simple sauvage, un rustre pour qui les beautés de la langue française étaient lettre morte. Il serait sage et facile de s’en assurer en procédant à l’interrogatoire d’un autre marin.

Mais Lavarède, docilement suivi par Astéras, eut beau s’adresser à chaque matelot, accentuer les syllabes, à faire pâmer d’aise le fin diseur qui a nom Silvain, de la Comédie-Française, une conviction désolante s’implanta dans son esprit ; personne, sur cet odieux bateau, ne parlait la langue de M. Félix Faure.

En allant de l’un à l’autre, les deux passagers avaient parcouru toute la longueur du navire. Arrêtés à l’avant, muets, découragés, ils embrassaient d’un regard morne l’immensité bleue qui les entourait. Moins préoccupé, Robert aurait admiré l’élégant steamer frémissant sous ses pieds. Il se fût étonné de voir la proue ornée d’une statue de femme, au front surmonté du Croissant Isiaque. Il n’eût pu s’expliquer l’étrange attitude de l’équipage, qui semblait veiller sur lui avec une sollicitude respectueuse.

Mais il n’était pas en humeur d’observation. Son horreur des déplacements l’étreignait. Il se sentait navré, écrasé, à la pensée qu’il était entraîné loin de son bureau vers une destination inconnue, au milieu d’êtres d’une autre race que lui. S’il avait eu quelque chance de vaincre, il se fût précipité sur les marins ; mais ceux-ci étaient trop nombreux. Et puis la victoire même ne le laisserait-elle pas captif sur ce navire, qu’il serait impuissant à diriger.

Comme il ruminait ces pensées moroses, il sentit qu’une main se posait sur son bras. Il regarda. Une fillette de quatorze à quinze ans était debout devant lui. Singulière était l’apparition.

Le teint brun, la face maigre, trouée par des yeux énormes au regard velouté, l’enfant était enveloppée dans une sorte de pagne de laine blanche, qui laissait apercevoir ses bras et ses pieds nus. Mignonne, chétive même, elle avait une grâce maladive et mélancolique dont Astéras, en dépit de sa distraction habituelle, parut frappé. Comme son ami, le calculateur eut l’intuition qu’une victime du destin se trouvait sur son chemin.

Et ce fut d’une voix douce, où ne grondait aucun écho de son mécontentement passé, que Robert demanda :

– Que veux-tu, mon enfant ?

Elle eut un geste timide, indiquant qu’elle ne pouvait parler.

– Allons bon ! s’écria Lavarède, encore une qui ne comprend pas le français. Alors pourquoi venir nous troubler ?

– Ce n’est pas là ce qu’elle exprime, interrompit Ulysse.

– Parfait ! L’astronomie t’a enseigné les secrets de la pantomime.

– Peut-être bien.

Et lentement, détachant bien les mots, le jeune savant demanda :

– Tu entends le français, n’est-ce pas, petite ?

La gamine sourit et fit oui de la tête.

– Tu vois, exclama Astéras triomphant. Elle sait notre langue ! – Puis, revenant à son interlocutrice – pourquoi ne réponds-tu pas ?

Une surprise douloureuse passa sur les traits de la frêle créature. Lentement elle montra sa langue rose entre les rangées d’émail de ses dents.

– Serais-tu muette ?

Elle frappa dans ses mains, heureuse d’être devinée et abaissa à plusieurs reprises la tête de haut en bas.

Puis elle saisit la main du calculateur et voulut l’entraîner.

– Elle a sans doute son idée, fit celui-ci tout fier d’avoir compris la petite, suivons-la.

– Soit, acquiesça Robert.

Derrière leur guide, ils parcoururent le pont, descendirent l’escalier des cabines et pénétrèrent bientôt dans une pièce plus vaste que celles où dorment les passagers.

Aux murs étaient fixés des portraits d’acteurs, d’actrices, de danseuses, des photographies représentant des scènes de pièces en vogue. Une table-bureau, éclairée par un hublot, supportait un tas de papiers maintenu par une règle de fer.

La muette les désigna aux jeunes gens. Et comme ils hésitaient à mettre la main sur ces feuillets, retenus par la longue habitude de la discrétion, elle les prit et les leur tendit.

Machinalement Astéras porta les yeux sur la première feuille, et une exclamation de surprise lui échappa :

– Ton nom, mon brave Robert.

– Où cela ?

– Ici, au haut de la page.

En effet, les noms « Robert Lavarède » s’étalaient en grosses lettres à la première ligne du papier.

– Peut-être ces notes nous donneront-elles le mot de l’énigme. En tout cas, nous pouvons lire, puisqu’il s’agit de nous.

Et avec un étonnement croissant, le caissier de la maison Brice et Molbec lut ce qui suit :

Robert Lavarède,

Né à la ferme du Djebel-Gzam, à cinquante kilomètres ouest d’Ouargla (Algérie), orphelin. A fait ses études au collège d’Alger, puis à celui de Nîmes. Soldat au 105ème de ligne. Ni parents, ni amis anciens.

– Ah ça ! grommela le jeune homme, c’est ma biographie cela.

– Continue, répondit Astéras :

Le document relatait ensuite minutieusement les moindres habitudes de Robert, ses relations avec Ulysse, le chemin qu’il suivait pour venir de l’Observatoire à la rue de Lalande.

En bas de la feuille, une autre main avait tracé à l’encre rouge : « Accepté. Cachette préparée. Pharaon attend. Agir vite. »

Les voyageurs malgré eux s’entre-regardèrent. Que signifiait tout cela ?

Et comme, avec un touchant ensemble, ils haussaient les épaules, geste désespéré qui, ainsi que le disait Brasseur dans une pièce du répertoire, prouve que l’on donne sa langue aux chiens, un sifflement suivi d’un cri de douleur les fit se retourner.

Accotée contre la cloison, la muette se tenait toute pâle, le bras gauche marqué d’une meurtrissure rougeâtre, et sur le seuil se montrait un homme, qui portait à la main une cravache.

C’était le personnage étrange qui, avec Niari, avait enlevé les jeunes gens. D’un geste brusque, le nouveau venu montra la porte du doigt. La fillette s’enfuit aussitôt.

Puis, sans laisser aux Français le temps d’exprimer leur sentiment sur le brutal traitement infligé à la pauvre petite :

– Messieurs, dit-il, l’indiscrétion d’une esclave m’oblige à me présenter à vous, avant l’heure que j’avais fixée. Au fond, la chose est sans importance. Je suis le prince hindou Radjpoor, et je me félicite de me rencontrer avec vous. Les circonstances me paraissent avoir été heureuses pour moi.

– Les circonstances qui ont amené cette rencontre, exclamèrent les passagers du navire inconnu. Vous les connaissez donc ?

– Soyez-en certains.

– Mais alors, vous allez nous expliquer comment, nous étant endormis hier, rue Daguerre…

– Vous faites erreur quant à la date. Votre sommeil remonte à quatre jours.

– Quatre jours ? Vous plaisantez.

– Je ne plaisante jamais.

– Enfin, ne discutons pas. Nous avons hâte de pénétrer le mystère de notre présence sur ce navire. Parlez, Monsieur.

Radjpoor sourit :

– Je ne parlerai pas longtemps. Les indications qu’il m’est permis de vous donner seront brèves. Endormis à l’aide d’un narcotique…

– D’un narcotique ?

– Pour des raisons que vous apprendrez plus tard, vous avez été transportés à Marseille.

Du coup, Robert bondit :

– À Marseille ! Depuis quatre jours ! Que doit-on penser chez Brice et Molbec ?

– Et à l’Observatoire, appuya Astéras ?

– Ceci je l’ignore, reprit le prince sans se départir de son flegme ; mais ce que je sais, c’est que nous sommes à cette heure par le travers de la Sicile, à bord du brick Pharaon.

– La Sicile maintenant, clama Lavarède avec désespoir !

– Le bateau nous conduit en Égypte.

– En Égypte ? Mais je proteste. J’ai affaire à mon bureau.

Plus fort que son ami, Astéras glapit :

– Et moi j’ai un travail commencé qui ne souffre aucun retard. La révision des tableaux de parallaxes.

Tranquillement Radjpoor laissa tomber ces paroles :

– Sans nul doute, Messieurs, vos travaux sont urgents ; mais moins cependant que les devoirs qui vous réclament.

– Quels devoirs ?

L’interrogation formulée par Robert dénotait une colère naissante :

– Je ne puis répondre, à mon grand regret, poursuivit le pseudo Hindou. Attendez.

– Attendre, mais je refuse, hurla le calculateur.

– À votre aise.

– Je veux retourner en France.

– Personne ne vous en empêche. Si vous êtes bon nageur, montez sur le pont et piquez une tête. Nul ne fera obstacle à votre détermination.

Et arrêtant un geste de rage qu’esquissait Robert, le singulier personnage conclut :

– Croyez-moi. Restez calmes. Deux hommes, si résolus qu’ils soient, ne luttent pas contre l’équipage d’un navire. Soyez assurés que des raisons graves ont seules motivé votre enlèvement. On ne vous veut aucun mal. Au contraire. Les honneurs, la fortune sont au bout de l’aventure. Sur les trente-huit millions de Français, vos compatriotes, il en est plus des neuf dixièmes qui voudraient être à votre place.

Honneurs, fortune, mots magiques auxquels nul emportement ne résiste. En les entendant, les voyageurs malgré eux s’apaisèrent soudain, et ce fut d’un ton conciliant qu’Astéras demanda :

– Que nous faudra-t-il faire ?

– Vous laisser conduire et ne résister en rien.

– C’est tout ?

– Absolument tout.

– Alors, déclara le calculateur, pour ma part je m’engage volontiers. Je vous prierai seulement de faire passer une dépêche à l’Observatoire de Paris, afin de rassurer mes chefs, inquiets sans doute de ma disparition.

– Dès notre arrivée en Égypte, votre désir sera satisfait.

– Pourquoi pas de suite ?

Robert ne put s’empêcher de rire :

– Parce qu’il n’y a pas de bureau télégraphique à bord d’un navire.

Réplique qu’Ulysse accueillit d’un air ahuri. Évidemment l’astronome s’était figuré que le steamer était en communication avec la terre, idée saugrenue, comme toutes celles que ce grand enfant professait pour les détails de la vie étrangers à l’étude sidérale.

Fût-ce la désillusion que lui causa la réponse de son ami ? on ne saurait le dire. Toujours est-il que, regardant Radjpoor bien en face :

– La question est vidée en ce qui nous concerne, et de même que l’étoile a est englobée par la constellation du Centaure, nous sommes emportés par votre mouvement. Je ne résisterai pas, mais je vous prierai de ne plus vous livrer à des actes de brutalité.

L’Hindou fronça le sourcil. Mais Astéras, si pacifique à l’ordinaire, se sentait à cette heure des velléités batailleuses :

– Cette enfant, qui nous a conduits ici, ne méritait pas d’être cravachée.

Radjpoor sourit.

– Ne vous occupez point de cela.

– Si fait ! je tiens à m’en occuper.

Son interlocuteur haussa les épaules :

– Ces Français ! toujours les mêmes !

– Vous l’avez dit, prince. Toujours disposés à défendre les faibles, à se dévouer à l’idée de justice.

– Même les astronomes ?

– Ceux-là comme les autres. C’est que l’idée juste est aussi un soleil, et la rechercher appartient encore à notre profession. Mais je m’égare. Je plaidais pour notre pauvre petite « cicerone ».

– Ne parlons plus de cette esclave, fit l’Hindou avec impatience.

– Esclave, répétèrent les Français avec un serrement de cœur.

– Eh oui. Je l’ai achetée au marché du Caire. Elle m’appartient, ayant pour moi moins de valeur qu’un chien qui, lui, ne trahirait pas son maître.

Et changeant brusquement de ton :

– Laissons cela. Le sujet nous diviserait, car nous autres Orientaux ne pensons pas comme les gens d’Europe. Montons sur le pont, et puisque les circonstances me contraignent à être votre geôlier, facilitez-moi la tâche en me considérant…

Il se reprit :

– En feignant de me considérer comme un ami.

Un instant plus tard, tous trois assis sur des rocking-chairs se balançaient mollement sous la poussée d’un roulis peu accentué. Seulement, si le seigneur Radjpoor s’était penché sur Lavarède, il l’aurait entendu murmurer :

– Le diable emporte la fortune s’il faut voyager. À la première escale, je fausse compagnie à ce prince, et je retourne à mon bureau. Pourvu que cet imbécile ne m’ait pas fait perdre ma place ?

CHAPITRE IV

EN VUE DE LA CÔTE D’ÉGYPTE

– Causons, avait dit Radjpoor. Invitation ironique au possible, car s’il parla, durant les jours suivants, ce fut de tout, sauf de ce qui intéressait les voyageurs involontaires.

– Où nous conduit-on ? murmurait Robert avec une rage croissante.

Et rongeant son frein, se promettant de glisser, dès la première occasion, entre les doigts de celui qu’il appelait son geôlier, il écoutait impatiemment ses dissertations sur l’Égypte, but avoué de la traversée.

Sur ce point, Radjpoor se montrait prolixe. Il racontait avec une éloquence particulière, empreinte d’une vague raillerie, les splendeurs éteintes de la terre des Pharaons et des Ptolémées. Il disait l’histoire de l’Égypte.

– C’est l’histoire de son fleuve, affirmait-il. Le Nil, le cours d’eau le plus long du globe, car il dépasse 6470 kilomètres, de la Méditerranée aux grands lacs, a fait éclore la plus gigantesque civilisation des siècles écoulés. Sur ses rives, ont surgi des monuments à sa taille, les pyramides, les obélisques, les sphinx, les palais de Memphis et de Thèbes, dont chacun eût contenu l’une des bourgades nées sur les bords de ces ruisselets, que l’Européen décore pompeusement du nom de fleuves. Le Nil était-il l’objet des préoccupations des gouvernements ; ses digues, barrages, canaux latéraux apparaissaient-ils en bon état ; aussitôt le peuple égyptien devenait puissant, dominateur. Négligeait on le « chemin qui marche », l’empire perdait toute énergie, les invasions asiatiques triomphaient. Alors que les armées des Pharaons, que leurs fantassins à la plume d’aigle, leurs chars de guerre au timon d’airain subjuguaient l’immense territoire qui s’étend du Delta à la côte de Mozambique ; alors que leurs colonies guerrières campaient aux bords du lac Tchad, dans la boucle du Niger, au Sénégal[1], le Nil apportait le tribut de ses eaux à la mer par sept branches, la Canopique, la Bolbytique, la Sébénytique, la Phatnitique, la Mendésienne, la Tanitique Saïtique et la Pélusiaque. Sous la treizième dynastie, l’incurie gouvernementale laisse s’obstruer deux de ces embouchures. Immédiatement les Hycsos, pasteurs nomades venus d’Asie Mineure, soumettent l’Égypte qu’ils dominent pendant plus de trois cents ans. Leur administration rétablit les sept bras du Delta ; c’est le signal d’un mouvement patriotique irrésistible. Les Égyptiens, qui avaient fui vers le sud devant l’envahisseur, et s’étaient fixés en Éthiopie, en Abyssinie, descendent le cours du Nil ; ils rejettent les Hycsos dans les déserts d’Arabie par l’isthme de Suez. Aujourd’hui, la grandeur de la terre antique d’Osiris est bien finie, car son fleuve ne communique plus avec la mer que par deux branches ! celles de Damiette et de Rosette, les antiques Bolbitique et Phatnitique.

D’une oreille distraite, Robert Lavarède écoutait en grommelant tout bas.

– Les Égyptiens, les Pharaons, le Nil… comme je donnerais bien tout cela pour être à ma caisse, dans la maison Molbec, Brice et Cie.

Quant à Ulysse Astéras, il ne semblait pas regretter l’Observatoire de Paris. Peut-être, avec sa distraction habituelle, avait-il même oublié son existence.

Deux problèmes occupaient sa pensée :

L’un, nocturne, était posé par le bolide dont l’apparition avait bouleversé le monde savant. Le soleil couché, le petit homme s’installait sur le pont et scrutait, avec une attention béate, l’indigo du ciel taché par l’or des myriades d’étoiles.

L’autre, diurne celui-là, l’agaçait profondément. Ses amis et connaissances eussent été prodigieusement surpris s’ils avaient pu deviner que le calculateur, qui jusque-là n’avait connu l’existence des femmes que par ouï-dire, se livrait à des recherches par tout le navire, pour retrouver la muette un instant entrevue.

Car on ne la voyait plus nulle part. Sans doute, le seigneur Radjpoor la séquestrait, afin d’éviter qu’elle trahit ses desseins. Et à l’idée que la pauvrette souffrait pour lui, Astéras ressentait une désolation comme jamais il n’en avait éprouvée dans sa carrière d’astronome, pas même le jour néfaste où il avait relevé une erreur dans l’un des tableaux communiqués par lui à l’Annuaire du bureau des Longitudes.

L’esclave Maïva – il avait appris son nom – jouait dans sa vie le rôle d’une petite étoile terrestre. Et elle faisait tort à ses collègues de la sphère céleste, car le brave Ulysse, sans bien s’en rendre compte, était plus dépité de son éclipse persistante que de celle du bolide.

Oh ! il avait découvert sa prison.

En se glissant le long des coursives, les sons plaintifs d’une guzla, sorte de guitare, étaient arrivés jusqu’à lui. Pas un instant il n’avait hésité. Le gémissement musical émanait de Maïva. L’enfant muette confiait sa tristesse à la corde vibrante.

Tout troublé, il s’était élancé dans la direction de l’harmonie, mais un homme s’était dressé devant lui. Petit, sec, noir, menaçant, Niari, le fidèle de Radjpoor car c’était lui, avait enjoint à Astéras de diriger sa promenade d’un autre côté du navire. Le calculateur avait voulu parlementer, mais Niari sans répondre avait fait glisser son poignard hors du fourreau, avec un froissement métallique si éloquent que son interlocuteur n’avait pas insisté.

Ulysse n’était pas très brave, il le faut avouer. Cela n’a rien de surprenant. Un savant n’est point un militaire, et ce sont métiers différents que s’adonner à la diffusion des lumières ou à l’effusion du sang.

Seulement de la constatation de son infériorité batailleuse, naquit chez le bon garçon la pensée de tourner l’obstacle par la ruse. Jamais auparavant il ne lui était venu à l’esprit qu’il fût possible de biaiser. Il regardait bien en face les astres, qui le lui rendaient sans fausse modestie. Et tout à coup, ce que le ciel ne lui avait pas fait soupçonner, un méchant Égyptien le lui enseignait ; à savoir que pour lutter contre la force, la faiblesse doit se doubler d’habileté.

Mais pour être adroit, il ne suffit pas de le vouloir. Astéras en fit la cruelle expérience. Toutes ses tentatives pour déjouer la surveillance de Niari furent inutiles. Si bien que, lorsque le Pharaon arriva en vue du phare d’Alexandrie, son exaspération atteignait son paroxysme.

C’était le soir. Au loin, à l’ouest, dans des vapeurs rouges de fournaise, le soleil s’enfonçait lentement sous la ligne d’horizon, colorant la tour du phare, les murs de l’enclos qui l’entoure, de couleurs pourprées.

Accoudé sur le bastingage, le calculateur monologuait nerveusement. Soudain une main s’appuya doucement sur son épaule, et la voix de Robert susurra tout bas à son oreille :

– Nous allons entrer dans le port d’Alexandrie ?

Le savant haussa les épaules avec indifférence.

– Voici ce que j’ai résolu, poursuivit Lavarède. Le Pharaon s’arrêtera dans l’un des bassins. La nuit venue, je me laisse glisser à l’eau, je gagne le quai, et je cours chez le consul de France pour qu’il te fasse remettre en liberté et qu’il nous renvoie à Paris.

– À Paris ? répéta le calculateur d’un air ahuri.

– Certainement, à Paris. Ah ça ! éternel songe-creux, as-tu rayé la capitale du monde de tes souvenirs ?

– Non, mais…

– Mais quoi !

La bouche du savant s’ouvrit en accent circonflexe ; sa face ronde exprima la gêne, et d’un ton hésitant, il répliqua :

– Quoi ? Dame, je pensais… enfin, tu consentirais à revenir sans avoir mis le pied sur le sol égyptien ?

– Non pas.

– À la bonne heure !

– J’y mettrai le pied, comme tu dis, pour me rendre au consulat.

Un instant éclairée, la figure d’Astéras se rembrunit :

– Comment… ? Pas une visite aux Pyramides, aux hypogées, au Labyrinthe ?

Robert leva les bras avec ahurissement.

– Tu es fou… Des marches, des contremarches. Par ma foi, ce voyage n’a que trop duré. Il me tarde d’être réinstallé dans ma caisse, derrière mon guichet, de reprendre mes habitudes, ma bonne vie tranquille, d’oublier ce déplacement-cauchemar dont je souffre depuis quelques jours.

– Ah ! gronda Ulysse, nature prosaïque.

– Je m’en vante.

– Tu ne ressens aucune émotion devant cette terre classique.

– Tu te trompes… elle me fait horreur… Je me souviens de mes pensums au collège. Les Pharaons… cinq cents lignes… la mythologie du Nil… mille lignes… Osiris se présente à mon esprit avec la tête d’un pion barbare me privant de sortie le dimanche, et Thèbes aux cent portes me rappelle seulement que celles du lycée se fermaient sur moi.

– Ainsi les ruines géantes… ?

– Tas de pierres !

– Les hiéroglyphes ?

– Grimoire !

– Les rois Chléphrem, Chéops… ?

– Souverains d’opérette !

– Les études des Égyptiens, les plus anciens astronomes du monde… ?

– Charlatanisme !

– Ah ! gémit Astéras… vraiment tu n’as pas de cœur !

À cette conclusion inattendue, Robert demeura sans voix. Il lui fallut un instant pour se remettre de son étonnement.

Enfin il demanda :

– Pas de cœur ? Où prends-tu cela ?

– Dans tes paroles.

– Parce que je n’aime pas Osiris, Anubis, Nephtis, Isis, Apis et autres confettis de la mascarade de Memphis.

– Eh ! il s’agit bien de cela !

Du coup, Lavarède sursauta.

– Il ne s’agit pas de cela… Alors de quoi me parles-tu ?

– De quoi ? Tu oses le demander. Tu n’as pas conscience d’avoir contracté une dette de gratitude…

– J’ai fait des dettes, moi, gémit le caissier de la maison Molbec, Brice et Cie complètement abasourdi ?

– Sans doute… cette petite Maïva…

– L’esclave ?

– Elle-même ! Pour t’avoir manifesté quelque intérêt, elle est prisonnière, gardée par un geôlier rébarbatif. Mais cela t’est bien égal. Tu ne songes qu’à ta caisse, sans t’inquiéter de savoir quel sera le sort de cette pauvre enfant.

– C’est là que le bât te blesse. Rassure-toi. Elle est enfermée pour qu’elle ne puisse communiquer avec nous. Notre liberté reconquise assurera sa délivrance.

– Libres ! Nous serons libres, et elle restera l’esclave de cet homme qui la frappe.

– Le moyen de l’empêcher, mon pauvre Ulysse ?

– Le moyen… il y en aurait bien un…

– Lequel, je te prie ?

– Ne pas fausser compagnie au seigneur Radjpoor.

Lavarède toisa son interlocuteur, porta la main à son front, geste qui indique chez tous les peuples une estime mince pour les facultés intellectuelles de qui le motive. Après quoi, il gonfla ses joues, et pivotant sur ses talons, se mit en devoir de s’éloigner du savant.

Mais dans ce mouvement, ses yeux parcoururent un demi cercle d’horizon, et loin déjà dans l’ouest, étincelant dans les brumes grises du crépuscule, il aperçut le fanal du phare d’Alexandrie.

– Le Pharaon avait passé devant le port, continuant sa marche vers l’Est.

D’un bond, Robert se retrouva auprès de son ami et lui désignant le feu tournant :

– Regarde, dit-il.

– Le phare, balbutia Astéras qui ne comprenait pas encore ?

– Oui, il reste en arrière, nous ne touchons pas à Alexandrie.

– Nous ne touchons pas, répéta joyeusement l’astronome !… Alors c’est parfait !

L’exclamation allait lui attirer une verte réplique de son compagnon, mais celui-ci n’eut pas le temps de donner cours à sa mauvaise humeur.

Radjpoor s’avançait vers eux.

– Nous ne débarquons pas à Alexandrie, questionna Lavarède d’un ton sec ?

L’Hindou se prit à rire :

– Non, cher Monsieur.

– C’est un tort, il me semble que…

– Nul point n’était plus favorable. C’est exact. Le chemin de fer nous conduisait au Caire.

– Au Caire, nous allons au Caire maintenant ?

– Et même plus loin.

– Plus loin… ah mais je m’insurge, à la fin.

Radjpoor secoua la tête d’un air satisfait.

– C’est bien ce que je craignais.

– Ce que vous craigniez ?

– Vous ne voulez pas vous laisser conduire. Alors, au lieu de choisir le chemin le plus court, le plus commode, le plus rapide, vous m’obligez à des détours. Voilà ce que j’avais à vous dire. Et sur ce, Messieurs, bien le bonsoir.

Il fit un pas en arrière, puis se ravisant :

– À propos, un conseil. Couchez-vous, car vers minuit, il vous faudra vous lever.

Et sur cet avertissement donné d’un ton dégagé, il quitta les voyageurs muets de surprise.

Dire quels rugissements s’échappèrent de la poitrine de Robert, quelles épithètes malsonnantes il accumula sur la tête du maître du Pharaon, est impossible. Quant à l’astronome, après avoir assisté un instant au débordement de la colère de son compagnon d’aventures, il lui dit d’un air narquois :

– Je vais me conformer à l’invitation de M. Radjpoor. Tu serais sage d’en faire autant.

– Va-t-en au diable, gronda Lavarède exaspéré.

– Tu ne veux pas, bien, bien… Je te souhaite le bonsoir.

Et d’un pas léger, un sourire satisfait épanouissant sa face arrondie, le calculateur gagna sa cabine.

Tout en s’étendant sur sa couchette, il murmurait :

– Par bonheur, ce Radjpoor est un malin. Sans cela, Robert lui jouait un tour de sa façon… C’eût été dommage… une excursion si bien commencée… Maintenant, une occasion d’arracher Maïva à l’esclavage, et je serai parfaitement heureux de mon déplacement.

Puis il se tut. Sa respiration régulière indiquait qu’il dormait. Par le hublot, un rayon de lune se glissa dans la cabine et vint se jouer dans les cheveux de l’astronome. Phœbé rendait visite au savant qui, si souvent durant les nuits sereines, lui avait fait les doux yeux à travers les lentilles de son télescope.

CHAPITRE V

LE NIL

Demeuré seul, Lavarède s’était calmé. Immobile à la même place, il suivait du regard la côte qui fuyait à tribord du steamer.

C’était une ligne basse ; traçant une teinte plus sombre dans la nuit transparente. De temps à autre, un feu fixe ou intermittent dénonçait l’emplacement d’un phare. À l’estime, le jeune homme jugea que l’on prolongeait le rivage de la baie d’Aboukir. Une agglomération lumineuse et lointaine lui indiqua la ville de Rosette. Mais le navire ne ralentit pas son allure, conservant imperturbablement le cap à l’est.

Maintenant, il côtoyait, à un mille de distance, une série de dunes peu élevées. Robert tira sa montre : Elle marquait onze heures et demie.

À ce moment, l’hélice cessa brusquement de battre les flots, et le navire, courant sur son erre avec une vitesse décroissante, stoppa enfin juste en face d’une trouée, qui perçait de part en part la ligne des dunes et laissait apercevoir au delà une vaste nappe d’eau dormante.

Un mouvement inaccoutumé se produisit sur le pont. Glissant de ses palans, une chaloupe à vapeur était mise à la mer. Et comme Robert regardait sans comprendre, Radjpoor parut. Il s’avança vers le caissier, et avec sa politesse froide :

– Monsieur, lui dit-il, nous allons débarquer. Veuillez, je vous prie, descendre dans l’embarcation qui doit vous conduire à terre.

– Mais où sommes-nous ?

– En face le hameau de Bourlos, qui a donné son nom au lac intérieur que vous voyez au delà de la passe.

Et avec une ironie à peine perceptible :

– C’est le détour que je vous ai annoncé.

Après tout, quitter le Pharaon était un premier succès. Sur la terre ferme, il serait plus aisé d’échapper à ses geôliers. Sans récriminer, Lavarède gagna la chaloupe. Déjà Astéras était assis à l’arrière. Il se pencha à l’oreille de son ami, et lui désigna deux ombres accroupies à l’autre extrémité du bateau :

– La muette Maïva et son gardien Niari.

Quatre matelots, puis Radjpoor rejoignirent les voyageurs. Aussitôt l’embarcation se mit en marche, tandis que le Pharaon, évoluant de son côté, reprenait en sens inverse le chemin parcouru dans la nuit.

Nul ne parlait. À travers la passe, le canot filait ainsi qu’une mouette rasant les eaux. Durant quelques centaines de mètres, les dunes formèrent de chaque côté une muraille de sable qui arrêtait les regards. Puis le chenal s’élargit encore, et à toute vapeur, l’esquif entra dans le lac de Bourlos. Suivant une diagonale, il se dirigea vers l’ouest, laissant en arrière un sillage allongé que les feux stellaires pailletaient d’argent.

Immobiles, engourdis par la fatigue, gênés d’ailleurs par la présence du seigneur Radjpoor, Robert et Ulysse gardaient le silence. Mais de temps à autre, le savant oubliait son regard sur la forme sombre de Maïva, assise à l’avant, de la chaloupe, et il hochait la tête lentement.

Et puis la navigation se prolongeant, les voyageurs sans le vouloir sentirent leurs paupières s’appesantir. La terre d’Égypte, la surface brillante du lac, se confondirent dans un brouillard, ils perdirent la conscience de leur situation.

Un choc brusque, un bruit de voix les rappelèrent à eux-mêmes. Le bateau accostait, et Radjpoor, une main appuyée sur l’épaule des amis, les secouait sans pitié.

– À terre, dit-il seulement en les voyant rouvrir les yeux.

Chancelants comme des gens arrachés sans précaution au sommeil, tous deux débarquèrent. Avant qu’ils eussent eu le temps de se reconnaître, les matelots les avaient saisis, enlevés et hissés sur des ânes, tenus en main par des fellahs, qui évidemment attendaient l’arrivée de la petite troupe. Un sifflement léger se fit entendre, une grêle de coups de bâton s’abattit sur la croupe des coursiers aux longues oreilles, et la caravane s’ébranla au grand trot.

Emportés comme en songe, les Français entrevirent au passage les silhouettes du bourg de Berimba, du village de Metoubi, environnés de champs admirablement cultivés, au milieu desquels se dressait de loin en loin le fût élancé d’un palmier.

Les arbres devinrent moins rares, ils se rapprochèrent, formèrent des bouquets, puis une véritable forêt. Tout à coup, la route eut un coude brusque, s’élançant hors de la lisière du bois, et Astéras poussa un cri d’admiration.

– Le Nil !

C’était vrai. Le bras de Rosette, qui limite le delta à l’ouest, s’étendait devant eux. L’eau coulait lentement dans un mouvement majestueux, sur lequel les castes sacerdotales de l’antique Égypte avaient rythmé la marche des processions isiaques.

Et sur les rives basses, à perte de vue s’alignaient des palais, des jardins, des fourrés de dattiers, derrière lesquels des disques lumineux indiquaient le tracé de la voie ferrée de Rosette à Tamanhout.

Contre le rivage, un bateau était amarré, un yacht à vapeur, gracieux dans sa forme rappelant celle des « baris », qui transportaient, 4.000 ans avant notre ère, le corps des défunts de marque aux Memnonia. À la poupe, sur le bordage, s’allongeait l’œil osirien bordé d’antimoine ; la cabine des passagers affectait la disposition des naos, et nonobstant ses chaudières et ses aubes modernes, le vapeur avait conservé les mâts et les voiles triangulaires des temps écoulés.

Une passerelle volante reliait le pont à la rive.

Lavarède et Astéras, poussés par leurs compagnons, la traversèrent. On les conduisit à la cabine, où on les enferma, et la vibration des pistons les avertit que le steam-boat se mettait en marche.

Mais quelle que fût leur curiosité, leur fatigue fut la plus forte. D’ailleurs des divans moelleux, appuyés aux cloisons de la cabine, invitaient au repos. Ils s’y étendirent, et après quelques minutes ronflèrent à qui mieux mieux.

C’est ainsi que s’écoulèrent leurs premières heures de navigation sur le Nil. Il faisait grand jour quand, ils se réveillèrent. D’un même mouvement, ils écartèrent les rideaux du naos et promenèrent un regard curieux à l’extérieur.

Le steam remontait le fleuve. Lentement les rives fuyaient en sens inverse, toujours bordées d’habitations coquettes, de jardins fleuris, de palmiers géants. Au loin, empruntant à l’atmosphère une teinte violacée, se profilaient les premières rampes de la chaîne Lybique[2] qui, sur un parcours de trois mille kilomètres, borde le Nil et limite à l’ouest la zone utilisable pour la culture.

Et comme ils restaient là, pris par la beauté du spectacle qui se déroulait devant eux, le yacht dépassa une pointe de terre qui masquait l’horizon à bâbord, et le grand fleuve égyptien leur apparut dans toute sa splendeur triomphante.

Ils étaient parvenus au sommet du Delta, ainsi nommé, on le sait, à cause de sa ressemblance avec la lettre grecque D. Derrière eux, les branches de Rosette et de Damiette s’ouvraient. En avant, le Nil, bleu sous le ciel bleu, semblait un lambeau de la voûte céleste tendu au milieu de la plaine d’Égypte, un tapis immense jeté sur le chemin d’un triomphateur gigantesque. Et, haletant au départ de la gare de El-Menami, un train soufflait sa fumée blanche sur la rive gauche du cours d’eau.

Et alors, pour la première fois, Robert Lavarède éprouva une émotion étrange. Les grandeurs, les monarques, les religions éteintes, toutes ces choses que la lente poussière des siècles recouvre d’un manteau d’oubli, ainsi que les sables du désert dévorant les plaines cultivées, toutes ces choses prirent corps en son esprit.

Il oublia l’heure présente. Ce n’était plus l’Angleterre qui commandait en Égypte, c’était un Pharaon de la VIème dynastie, le front ceint du pschent (le bandeau royal), la main armée du sceptre, sur le manche duquel était gravée la formule hiéroglyphique de la vie. Gravement il s’inclina devant des ibis, les anciens oiseaux sacrés, qui, dans les roseaux du rivage, se livraient tranquillement à la pêche.

La voix d’Astéras s’éleva soudain et le fit frissonner.

– Vois, disait le savant, elle nous a fait signe.

– Elle, qui cela, balbutia-t-il ?

– Maïva.

Avec humeur, il regarda dans la direction indiquée par Ulysse. Sur le pont, surveillée de près par Niari, la muette se promenait, et elle souriait de loin aux voyageurs.

Lavarède haussa les épaules. Que lui importait cette petite Égyptienne moderne à lui, dont le rêve, sur l’aile du souvenir, explorait le sépulcre d’un féerique passé.

– Où sont les ruines de Memphis ? demanda-t-il après un silence.

– Memphis ?

– Oui.

– Au sud du Caire. Comme nous nous arrêterons dans cette dernière ville, à ce que j’ai cru comprendre du moins, nous ne les apercevrons pas.

– Ah ! tant pis.

Et sans prendre garde à la surprise de son interlocuteur, il se replongea dans sa rêverie.

Cependant, le vapeur poursuivait sa route ; il dépassa le barrage inachevé que Mehemet-Ali avait entrepris en 1848, afin que les branches du Nil fussent navigables en toute saison, puis les pyramides de Chéops et de Chléphrem. Il fila devant les quais de Boulak, le port du Caire, et enfin vogua devant l’énorme agglomération qui forme la capitale du pays.

Les dômes arrondis, les terrasses, les minarets se succédèrent. Les quais interminables, encombrés par une foule grouillante et multicolore, parcourus par des omnibus, des voitures, des âniers, défilèrent sous les yeux des Français.

Une impatience les prenait. C’était là, dans cette ville, où ils allaient aborder, qu’on leur apprendrait sans doute le mot de l’énigme qui les avait entraînés de Paris sur la terre africaine.

Enfin ils allaient comprendre quelque chose à leur aventure.

Et rassérénés par cette pensée, ils suivirent de bonne grâce Niari, qui vint leur annoncer que le seigneur hindou Radjpoor les attendait au salon d’arrière pour déjeuner.

Coquette était la pièce, délicats furent les mets arrosés, luxe auquel ils furent sensibles, d’excellent champagne frappé.

Mais ils ne pouvaient plus observer le fleuve, ni ses berges, car les hublots étaient placés trop haut pour qu’un homme assis vît au dehors.

Aussi le repas leur parut-il interminable.

Toujours le clapotement des aubes battant l’eau arrivait à leurs oreilles.

Le steam ne stoppait donc pas. Quelle était l’étendue de cette ville du Caire, qu’il fallût si longtemps pour arriver au point de débarquement.

Leur hôte ne paraissait pas s’apercevoir de leur inquiétude. Il mangeait lentement, buvait à petits coups, causait de Paris, de ses théâtres, et, pour taquiner Astéras sans doute, affirmait que les étoiles de la scène étaient bien supérieures à celles du firmament.