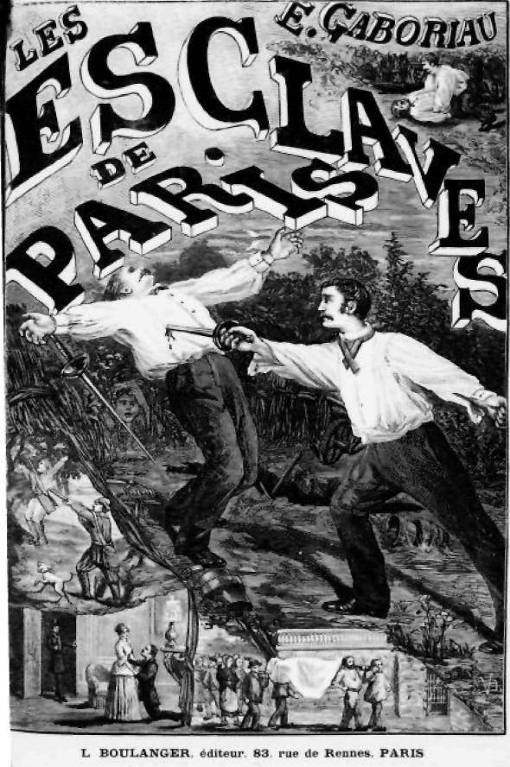

Émile Gaboriau

LES ESCLAVES DE PARIS

Tome I

(1868)

Table des matières

À propos de cette édition électronique

PREMIÈRE PARTIE – LE CHANTAGE

I

La journée du 8 février 186. fut une des plus rigoureuses de l’hiver.

À midi, le thermomètre de l’ingénieur Chevalier, qui est l’oracle des Parisiens, marquait 9 degrés 3 dixièmes au-dessous de zéro.

Le ciel était sombre et chargé de neige.

La pluie de la veille était si bien gelée sur les pavés que la circulation était périlleuse et que les fiacres et omnibus avaient interrompu leur service.

La ville était lugubre.

À Paris, bien qu’on y puisse mourir de faim, tout comme sur le radeau de la Méduse, on ne s’inquiète pas démesurément de ceux qui n’ont pas de pain.

Il semble que du banquet quotidien d’un million de convives il doit tomber assez de miettes pour rassasier ceux qui n’ont pas trouvé place à table.

Mais l’hiver, quand la Seine charrie, involontairement, on pense à ceux qui n’ont pas de bois et on les plaint.

Cela est si vrai, que ce jour du 8 février, la maîtresse de l’Hôtel du Pérou, Mme Loupias, une âpre et dure Auvergnate, se préoccupa de ses locataires autrement que pour augmenter leur loyer ou les harceler de ses incessantes demandes d’argent.

– Quel froid d’ours ! dit-elle à son mari, occupé à bourrer de charbon de terre le poêle de la loge. Par des temps pareils, je suis toujours inquiète, depuis cet hiver où nous avons trouvé un de nos locataires pendu là-haut. L’accident nous coûta bien cinquante francs, sans compter les injures des voisins. Tu devrais voir ce que font nos gens des mansardes.

– Baste !… répondit Loupias, ils sont sortis pour se réchauffer.

– Tu crois ?

– J’en suis sûr. Le père Tantaine a filé au petit jour, et j’ai vu peu après descendre M. Paul Violaine. Il n’y a plus là-haut que Rose, et je pense qu’elle aura eu le bon esprit de rester couchée.

– Oh ! celle-là, fit la Loupias d’un ton méchant, je ne la plains guère. Si je n’ai pas eu la berlue l’autre soir, elle ne tardera pas à planter là M. Paul. Elle est trop belle pour notre maison, cette fille.

C’est rue de la Huchette, à vingt pas de la place du Petit-Pont, qu’est situé l’Hôtel du Pérou, et jamais enseigne ne fut plus cruellement ironique.

L’extérieur sordide de la maison, l’allée étroite et boueuse, les fenêtres à carreaux ternes, tout crie aux passants : « Ici on loge la misère. » Au premier abord, on soupçonne un repaire ; point, l’endroit est honnête.

C’est un de ces asiles, de plus en plus rares dans notre Paris tout neuf, où les pauvres honteux, les déclassés, les vaincus de toutes les luttes sociales trouvent, en échange de leur dernière pièce de cent sous, un abri et un lit. On se réfugie là comme un naufragé prend pied sur un écueil, on respire un moment, et dès qu’on en a la force, on repart.

Impossible, si misérable qu’on soit, de concevoir la pensée d’habiter sérieusement l’Hôtel du Pérou.

Du haut en bas, au moyen de châssis de toile et de papiers d’occasion, tous les étages ont été divisés en quantité de petites cellules que la Loupias appelle fastueusement ses chambres.

Les châssis se disloquent, les papiers éraillés pendent en loques, c’est hideux.

C’est splendide comparé aux mansardes.

Il n’y en a que deux, heureusement, conquises sur un grenier, séparées de la toiture par un faux plafond, éclairées par des fenêtres en tabatière, si basses qu’à peine on peut s’y tenir debout.

Elles ont pour meubles : un lit à matelas de varech, une table boiteuse et deux chaises.

Telles quelles, la Loupias les loue 22 francs chacune par mois, à cause de la cheminée, assure-t-elle, un trou informe dans le mur. Et elles ne restent jamais vides !…

C’est dans une de ces mansardes, que par cet horrible froid se trouvait la jeune femme dont Loupias avait prononcé le nom.

Jamais plus admirable créature ne fut mise au monde pour le ravissement des yeux.

Elle venait d’avoir dix-neuf ans, elle était blonde et blanche. De longs cils recourbés voilaient à demi l’éclat un peu dur de ses yeux bleus à reflets d’acier. Ses lèvres, qui s’entrouvraient sur des dents fines et nacrées, ne semblaient faites que pour sourire. Ses cheveux dorés, lumineux et vivants, crêpelés sur le front, étaient retenus à demi sur la nuque par un peigne de quatre sous, et retombaient à flots, narguant les fausses tresses, sur des épaules d’un dessin exquis.

Elle n’était pas restée couchée, ainsi que l’avait supposé Loupias. Elle s’était levée, et, jetant en guise de châle, sur sa mauvaise robe d’indienne, la couverture du lit, une couverture digne du logis, sale, reprisée, pelée, elle était venue s’établir près de la cheminée.

Pourquoi là plutôt qu’ailleurs ? C’était bien une idée. L’âtre était froid. Dans le fond, deux tisons gros chacun comme le poing, faisaient bien à eux deux autant de fumée qu’une cigarette, mais ne donnaient aucune chaleur.

N’importe ! Accroupie sur une loque immonde que la Loupias décorait du nom de tapis de foyer, Rose se tirait les cartes, essayant de se consoler des souffrances du présent par les promesses de l’avenir.

Elle apportait à cette grave opération une attention si grande, un tel recueillement, qu’elle ne semblait pas sentir le froid qui bleuissait ses mains.

Devant elle, en demi-cercle, elle avait étalé ses cartes molles et crasseuses, et du bout du doigt, en prenant bien garde de ne pas se tromper, elle comptait de trois en trois, ainsi que cela se pratique, comme on sait.

Chacune des cartes sur lesquelles s’arrêtait son doigt, ayant pour elle une signification favorable ou fâcheuse, elle se réjouissait ou se dépitait.

– Une, deux, trois, disait-elle, un jeune homme blond… ce doit être Paul. Une, deux, trois… démarches. Une, deux, trois… de l’argent pour moi. Une, deux, trois… non, voilà des retards. Une, deux, trois… le neuf de pique ! c’est-à-dire des chagrins, l’abandon, le dénuement ! toujours le neuf de pique !

En vérité, elle était consternée comme si elle eût reçu l’assurance d’un désastre prochain.

Mais elle se remit vite. De nouveau elle mêla le jeu, le battit, le coupa scrupuleusement de la main gauche, l’étala devant elle et recommença à compter : une, deux, trois…

Les cartes, cette fois, se montrèrent propices, et n’eurent que des promesses séduisantes.

– On t’aime, lui dirent-elles en leur langage, qui est celui des sorcières, beaucoup, de tout cœur, au loin ; tu auras une fortune, on pense à toi ; tu recevras mystérieusement une lettre d’un jeune homme brun très riche !

Le jeune homme était représenté par le valet de trèfle.

– Encore l’autre !… murmura Rose. Décidément, c’est la destinée qui le veut !…

Aussitôt elle retira d’une fente de la cheminée, sa cachette, une lettre pliée menu, sale, fripée, qu’elle avait lue bien souvent. Pour la vingtième fois, depuis la veille, elle relut bien lentement :

« Mademoiselle,

« Je vous ai vue et je vous aime. Parole d’honneur.

« C’est vous dire que votre place n’est pas dans le quartier infect où vous couchez votre beauté.

« Un ravissant appartement – citronnier et palissandre – vous attend rue de Douai.

« Je suis carré en affaires, le loyer sera à votre nom.

« Réfléchissez, allez aux informations, je présente des garanties sérieuses. Je ne suis pas majeur, mais je le serai dans cinq mois et trois jours et je serai libre alors de disposer de l’héritage de ma mère. De plus, mon père est vieux, infirme ; peut-être, en s’y prenant bien, arriverait-on à le faire interdire.

« Dois-je faire prévenir la couturière ?

« Pendant cinq jours, à partir d’aujourd’hui, j’irai, de quatre à six, attendre en voiture votre décision, au coin de la place du Petit-Pont.

« Gaston de Gandelu. »

Cette lettre abominable, honteuse, ridicule, bien digne d’un de ces jeunes drôles que le mépris public a baptisés du nom de « petits crevés », ne semblait nullement révolter Rose. Bien plus, cette prose idiote l’enivrait et lui paraissait la plus délicieuse musique.

– Si j’osais ! murmurait-elle frémissante de convoitise, si j’osais !…

Elle restait pensive, le front appuyé sur sa main, quand un pas jeune et leste fit craquer le frêle escalier.

– Lui, fit-elle, effrayée, Paul !…

Et d’un mouvement effarouché, rapide et précis comme celui d’une chatte, elle fit disparaître la lettre dans la fente du mur.

Il était temps, Paul Violaine entrait.

C’était un tout jeune homme de vingt-trois ans à peine, svelte, admirablement pris dans sa taille.

Son visage, du plus pur ovale, avait la pâleur unie et mate des races du Midi. Une moustache fine et soyeuse estompait sa lèvre, un peu épaisse, juste assez pour donner à sa physionomie un caractère viril. Ses cheveux blonds bouclés naturellement autour d’un front intelligent et fier, faisaient ressortir l’étrange vivacité de ses grands yeux noirs.

Sa beauté, plus saisissante que celle de Rose, était encore rehaussée par cette distinction innée qui, sans être précisément le privilège des héritiers des grandes maisons, ne saurait s’acquérir.

La Loupias a toujours prétendu que son locataire des mansardes lui imposait beaucoup et lui faisait l’effet d’un prince déguisé.

Pauvre prince en ce moment !

Ses vêtements, en dépit d’une propreté miraculeuse, décelaient la misère, non celle qui s’étale et sans vergogne vit de la pitié, mais celle bien autrement cruelle qui rougit d’un regard de commisération, qui se tait et se cache.

Il portait, par cette température sibérienne, un pantalon, un gilet et un habit de drap noir, élimé par la brosse, mince à donner le frisson. Il avait encore, il est vrai, un léger pardessus d’été de couleur claire, presque aussi épais que le tissu d’une forte araignée. Ses souliers étaient supérieurement cirés, mais ils accusaient des courses désespérées après la fortune.

Paul, à son entrée, avait sous le bras un rouleau de papier qu’il déposa, qu’il laissa tomber plutôt, sur le grabat.

– Rien ! fit-il, d’un ton d’affreux découragement, encore rien !…

La jeune femme, oubliant ses cartes sur le tapis, s’était redressée. Sa figure, tout à l’heure encore souriante, avait pris une expression de morne lassitude.

– Quoi ! répondit-elle, simulant une surprise que certes elle n’éprouvait pas, quoi ! rien… après ce que tu m’avais dit en partant ce matin !

– Ce matin, Rose, j’espérais. Je croyais, je t’ai dit de croire. On m’a trompé, ou plutôt je me suis trompé moi-même. J’avais pris des assurances en l’air pour des promesses sincères. Ici les gens n’ont même pas la charité de vous dire : « Non. » Ils vous écoutent d’un air d’intérêt ; ils se mettent à votre disposition ; la main tournée, ils ne pensent plus à vous. Des protestations banales ! Voilà la seule monnaie qu’ait cette ville maudite au service des malheureux.

Il y eut un long silence. Paul était trop profondément absorbé pour remarquer de quel air de mépris Rose le considérait, elle semblait indignée au spectacle de cette consternation résignée.

– Nous voilà dans une belle position ! dit-elle enfin. Qu’allons-nous devenir ?

– Eh ! le sais-je moi-même ?

– Alors, c’est fini. Hier, en ton absence, je n’avais pas voulu te le dire pour ne point te troubler inutilement, la Loupias est montée me réclamer les onze francs de la quinzaine échue. Si d’ici trois jours elle n’a pas son argent, elle nous mettra dehors ; elle me l’a dit, elle le fera, je la connais… Oui, elle le fera, quand ce ne serait que pour avoir la jouissance de me voir sur le pavé, car elle me hait, l’affreuse grêlée !

– Être seul au monde, murmurait Paul, isolé, perdu, n’avoir pas un parent, pas un ami, personne !…

– Nous ne possédons plus un centime, poursuivait Rose avec une persistance féroce, j’ai vendu la semaine passée mes dernières nippes, nous n’avons plus de bois, enfin nous n’avons pas mangé depuis hier matin.

À ces objections formulées comme des reproches poignants, le malheureux jeune homme étreignait son front de ses mains crispées, comme s’il eût espéré en faire jaillir une idée de salut.

– Voilà le tableau !… continuait l’imperturbable Rose. Moi, je dis qu’il serait bon de trouver un moyen, un expédient, quelque chose, n’importe quoi.

Brusquement, Paul se débarrassa de son léger pardessus et le jeta sur une des chaises :

– Tiens, porte cela au mont-de-piété.

La jeune femme ne bougea pas.

– C’est tout ce que tu trouves pour nous tirer d’affaire ? interrogea-t-elle.

– On te prêtera bien trois francs ; ce sera toujours de quoi acheter du bois et du pain.

– Et après ?

– Après !… nous verrons, je réfléchirai, je chercherai. Qu’est-ce que je veux ? gagner du temps. Je finirai bien par briser le cercle fatal qui m’étreint. Le succès me viendra, et avec le succès la fortune. Mais il faut savoir attendre.

– Il faut pouvoir.

– N’importe… fais toujours ce que je te dis, et demain…

Moins troublé, Paul eût bien reconnu à la contenance de Rose qu’elle était résolue à le pousser à bout.

– Demain !… fit-elle avec une ironie de plus en plus accentuée, toujours demain !… Voici des mois que nous vivons sur ce mot. Tiens, Paul, tu n’es qu’un enfant, et il faut que tu aies enfin le courage de regarder la vérité en face. Que me prêtera-t-on sur ce vêtement usé ? Trois francs… si on me les prête. Combien de jours vivrons-nous avec ces trois francs ? Mettons trois jours. Et ensuite ? Déjà, ne le comprends-tu pas ? tu es trop pauvrement vêtu pour être bien reçu. Seuls, les solliciteurs élégants sont favorablement écoutés. Pour obtenir une chose, il faut surtout avoir l’air de n’en pas avoir besoin. Où iras-tu quand tu n’auras que ton habit ? Tu seras ridicule ; tu n’oseras plus sortir.

– Tais-toi, interrompit Paul, je t’en prie, tais-toi. Hélas ! je ne le vois que trop clairement, à cette heure, tu es comme les autres, comme tout le monde : ne pas réussir te semble un crime. Autrefois, tu avais confiance en moi, tu ne parlais pas ainsi.

– Autrefois, je ne savais pas.

– Non, Rose, non, mais tu m’aimais. Mon Dieu ! n’ai-je donc pas tout essayé, tout tenté !… Je suis allé de porte en porte offrir mes compositions, ces mélodies que tu chantais si bien, j’ai demandé des leçons à tous les échos de Paris. Qu’aurais-tu fait de plus, à ma place ? parle, réponds…

Paul s’animait par degrés. Rose, au contraire, affectait une irritante nonchalance.

– Je ne sais, répondit telle enfin, pourtant il me semble que si j’étais homme, je ne laisserais jamais manquer du nécessaire la femme que je prétendais aimer, non, jamais. J’irais, je travaillerais…

– Je ne suis pas un ouvrier, malheureusement, je n’ai pas d’état.

– Moi, j’en apprendrais un. Combien gagne-t-on par jour à servir les maçons ? C’est peut-être pénible, ce n’est pas, ce me semble, bien difficile. Tu as, à ce que tu prétends, un rare talent ? Je ne dis pas non. Mais si j’étais un grand compositeur et s’il n’y avait pas de pain chez moi, j’irais, sans hésiter, jouer dans les rues et dans les cafés, je chanterais dans les cours. Enfin, j’aurais de l’argent quand même, n’importe comment, n’importe d’où, à tout prix, quand je devrais…

– Tu oublies que je suis un honnête homme, Rose !

– Vraiment ! ne dirait-on pas que je te propose une mauvaise action ! Ta réponse, Paul, est celle de tous ceux qui, faute d’adresse ou d’énergie, restent en chemin. On va vêtu comme un mendiant, le ventre vide, crevant de jalousie, mais on se redresse pour dire : Je suis honnête. Comme si on ne pouvait absolument être riche ou faire fortune sans être le dernier des coquins. C’est trop bête, à la fin !

Elle parlait d’une voix vibrante, et une infernale hardiesse étincelait dans ses yeux. C’était bien là une de ces créatures redoutables, énergiques surtout pour le mal, qui peuvent conduire un homme faible sur le bord de l’abîme, l’y pousser et l’oublier avant même qu’il ait roulé jusqu’au fond.

Sous le fouet de ses sarcasmes, la nature violente de Paul se réveillait ; la colère empourprait ses joues.

– Que ne m’aides-tu toi-même, s’écria-t-il, que ne travailles-tu !

– Oh !… moi… c’est autre chose, je ne suis pas faite pour travailler.

Paul eut un geste terrible, il marcha la main levée sur la jeune femme.

– Malheureuse, disait-il, tu n’es qu’une malheureuse !

– Non… j’ai faim !

Une querelle arrivée à ce point devait finir mal, lorsqu’un bruit assez fort attira l’attention des jeunes gens ; ils se retournèrent.

La porte de la mansarde était ouverte, et sur le seuil se tenait, debout, un vieux homme qui les regardait avec un sourire paternel.

Il était grand et légèrement voûté. De son visage, on ne découvrait que les pommettes couleur brique et le nez rouge ; une barbe grisonnante, longue, épaisse, inculte, cachait le reste. Il portait des lunettes de pacotille à verres teintés, mais il avait eu le soin d’entourer d’un ruban noir la monture de fer.

En lui, tout respirait la misère et l’incurie à leur apogée. Son paletot, à larges poches éraillées, informe, graisseux, portait les traces de toutes les murailles essuyées à boire. Il devait être un de ces cyniques nomades qui, jugeant fastidieux de quitter les vêtements pour dormir, couchent tout habillés, à terre ou sur leur grabat.

Ce vieux, Paul et Rose le connaissaient bien. Ils l’avaient déjà rencontré dans les escaliers, et savaient qu’il habitait le taudis voisin et qu’on l’appelait le père Tantaine.

Sa vue rappela à Paul que d’une mansarde à l’autre on distinguait les moindres paroles, et cette idée qu’on l’avait écouté l’exaspéra.

– Que voulez-vous, monsieur, demanda-t-il brutalement, et qui vous a permis d’entrer chez moi sans frapper ?

Cette question, adressée d’un ton presque menaçant, ne sembla ni fâcher ni déconcerter le vieil homme.

– Je mentirais, répondit-il, si je n’avouais pas que me trouvant par hasard chez moi, et vous entendant causer de vos petites affaires, j’ai prêté l’oreille.

– Monsieur !…

– Attendez donc, bouillante jeunesse !… Vous en êtes vite venus à une querelle, et, par ma foi ! cela s’explique. Quand il n’y a rien dans le râtelier, les chevaux les plus jolis, les mieux élevés, se battent, je connais ça, moi !

Il parlait de l’air le plus bénin, sans paraître avoir conscience de son indiscrétion.

– Eh bien ! monsieur, fit Paul, profondément humilié, vous savez au juste, maintenant, jusqu’où la pauvreté peut faire descendre un homme de cœur. Êtes-vous satisfait ?…

– Allons, bon ! reprit le vieux, voilà que vous vous fâchez. Si je suis venu, sans dire gare, c’est qu’à mon avis des voisins se doivent aide et secours, surtout des voisins logés à notre enseigne. Quand j’ai été au courant de vos petits chagrins, je me suis dit : Voici de jolis enfants que je veux tirer de peine.

Cette déclaration, cette promesse d’assistance, dans la bouche d’un personnage de si piteuse apparence, avait quelque chose de si véritablement comique, que Rose ne put dissimuler un sourire.

Elle pensait que le vieux voisin allait tirer son porte-monnaie et offrir la moitié de sa fortune, une pièce de vingt sous ou de quarante, pour le moins.

Paul eut une idée pareille ; mais il fut touché, lui, de cette obligeance si simple et si belle, sachant que l’argent emprunte aux circonstances une prodigieuse valeur, et que l’unique franc qui nous assure pour deux jours le pain du pauvre est un million de fois plus précieux que le billet de mille francs du riche.

– Hélas ! monsieur, fit-il, visiblement radouci, que pouvez-vous pour nous ?

– Qui sait !

– Vous voyez à quel extrême dénuement nous sommes arrivés peu à peu. Tout nous manque. Ne sommes-nous pas perdus ?

Le père Tantaine leva les bras, comme pour prendre le ciel à témoin d’un blasphème.

– Perdus !… dit-il. Ah ! la perle cachée au fond de la mer et qui ignore sa valeur est perdue pareillement, si un pêcheur adroit ne la découvre. Les pêcheurs sont des malheureux qui ne portent pas de perles, mais ils en savent le prix et ils les confient à des joailliers…

Il acheva sa pensée par un petit rire discret dont le sens devait échapper à deux pauvres enfants qui avaient en germe tous les instincts mauvais, que poignaient toutes les convoitises, mais qui étaient ignorants et inexpérimentés.

– Enfin, monsieur, reprit Paul, je serais un sot orgueilleux si je n’acceptais pas vos offres généreuses.

– Parfait !… Cela étant, il va falloir tout d’abord descendre chercher un bon repas. Il faut aussi faire monter du bois : il fait un froid ici !… Ma vieille carcasse est à moitié gelée. Plus tard, nous songerons aux vêtements.

– Tout cela, soupira Rose, va nécessiter une grosse somme !

– Eh ! qui vous dit que je ne l’ai pas ?

Lentement, le père Tantaine déboutonna son paletot, et de la poche intérieure il retira un petit papier sale qui y était fixé au moyen d’une épingle.

Ce chiffon, il le déplia soigneusement et le déposa tout ouvert sur la table.

– Un billet de 500 francs ! exclama Rose stupéfaite.

– Juste !… ma belle demoiselle, répondit le vieux d’une voix triomphante.

Paul se taisait. Il eût vu un des barreaux de la chaise sur laquelle il s’appuyait bourgeonner tout à coup et donner des feuilles, qu’il n’eût pas été plus surpris.

Comment imaginer une telle somme cachée sous les haillons de ce vieux. D’où tenait-il ce billet ?

L’idée d’une action punissable, d’un vol, pour le moins était si naturelle et ressortait si nettement de la situation, qu’elle vint en même temps aux deux jeunes gens.

Ils échangèrent le regard le plus cruellement significatif, et Paul, décontenancé, rougit jusqu’aux oreilles.

Le bonhomme avait compris le soupçon.

– Oh ! fit-il, sans avoir aucunement l’air choqué, de vilaines pensées !… Il est vrai que les billets de cinq cents ne poussent pas spontanément dans des poches comme les miennes, mais celui-ci m’appartient légitimement.

Rose n’écoutait pas. Que lui importait l’explication ! Le billet était là, et cela lui suffisait. Elle l’avait pris, elle le maniait, comme si le contact du papier soyeux lui eût communiqué les plus délicates sensations.

– Il faut vous dire, continuait le père Tantaine, que je suis clerc d’huissier.

– Ah !…

– Oui, et cela doit vous flatter. Être obligé par un clerc d’huissier, voilà un triomphe ! Mais ce n’est pas tout. Je suis chargé, par diverses personnes, du recouvrement de créances litigieuses. De la sorte, j’ai parfois en compte des sommes assez importantes. Vous prêter cinq cents francs, pour un certain temps, ne peut donc pas me gêner.

Entre les suggestions de la nécessité et les résistances de sa conscience, Paul restait interdit, ému comme on l’est à l’instant d’un acte décisif, tout tremblant.

– Non, commença-t-il enfin, je ne saurais accepter ; mon devoir…

– Ah ! mon ami, interrompit Rose, ce n’est pas honnête ce que tu fais là. Ne vois-tu pas qu’en refusant tu chagrines monsieur ?

– Elle a parbleu raison ! s’écria le père Tantaine. Donc, c’est entendu. Allons, la belle enfant, descendez vite chercher les provisions, vite… il est plus de quatre heures.

Ce fut au tour de Rose de tressaillir et de rougir, comme si elle se fût sentie devinée par le vieux voisin.

– Quatre heures ! murmura-t-elle, pensant à la lettre.

Cependant, elle obéit vivement. Se posant devant la vieille glace, elle disposa presque gracieusement ses haillons, elle descendit, emportant le billet de banque.

– Belle personne… remarqua le père Tantaine, avec l’accent d’un connaisseur, très belle… Et quelle intelligence ! Ah ! si elle est bien conseillée, elle ira loin !…

Paul ne releva pas l’observation. Il recueillait ses idées en déroute. Maintenant qu’il n’était plus sous l’obsession du regard de Rose, la frayeur le prenait.

Il trouvait à la physionomie de ce soi-disant clerc d’huissier quelque chose de singulier et d’inquiétant.

Où a-t-on vu jamais des vieux de cette espèce jetant des 500 francs à la tête des gens ? Pour sûr, cette générosité devait cacher quelque mystère et lui, Paul, il allait peut-être se trouver compromis.

– Toutes réflexions faites, monsieur, reprit-il résolument, accepter de vous une telle somme ne serait pas délicat de ma part. Qui sait si je pourrai jamais m’acquitter.

– Bon ! voici que vous doutez de vous, maintenant. Ce n’est pas le moyen de réussir. Si vous avez échoué, jusqu’ici, c’est que l’expérience vous manquait. Désormais, vous saurez comment vous y prendre. La misère, mon enfant, forme les hommes, de même que la paille mûrit les nèfles. D’abord, moi, j’ai confiance en vous. Ces 500 francs, vous me les rendrez quand vous voudrez, je ne suis pas pressé, seulement vous me donnerez six pour cent, et vous allez me souscrire un billet.

– Comment cela, balbutia Paul…

– Conclu !… c’est un placement.

Paul n’était qu’un pauvre niais. Cette perspective de billet suffisait à le rassurer, comme si sa signature au bas d’un papier timbré eût pu servir à autre chose qu’à enlever à ce papier la valeur qu’il avait étant blanc.

De son côté, le père Tantaine, explorant de nouveau sa poche, en tirait une feuille de papier timbré qui s’y trouvait tout à point.

– Écrivez, dit-il : « Au huit juin prochain, je paierai, à l’ordre de M. Tantaine, etc.… »

Le jeune homme terminait le paraphe de sa signature lorsque Rose reparut, les bras chargés de provisions.

Elle était radieuse comme si un événement extraordinairement heureux fût survenu dans sa vie ; ses yeux avaient une expression étrange.

Mais Paul ne remarqua rien de cela. Il observait le vieux clerc d’huissier qui, après avoir relu le billet, le serrait aussi précieusement qu’une valeur de premier ordre.

– Il est bien entendu, monsieur, reprit-il enfin, que la date n’est qu’une formalité. Il n’est pas probable que d’ici quatre mois je puisse économiser ce que je vous dois.

Le père Tantaine eut un bon sourire.

– Que diriez-vous, prononça-t-il, si après vous avoir prêté ces 500 francs, je vous mettais à même de me les rendre avant un mois ?

– Quoi ! monsieur, vous pourriez !…

– Par moi-même, mon enfant, je ne puis rien, cela se voit. Mais j’ai un ami qui a le bras long. Ah ! si je l’avais écouté, autrefois, je ne serais pas à l’Hôtel du Pérou. Enfin !… Voulez-vous aller le trouver de ma part ?

– Si je le veux ! Mais je serais un fou de repousser cette occasion qui se présente.

– Eh bien ! je vais voir mon ami ce soir même, je lui parlerai de vous. Soyez chez lui demain à midi précis. Si vous lui plaisez, s’il s’occupe de vous, votre fortune est faite.

Il tira de sa poche une carte et la présentant à Paul, il ajouta :

– Mon ami se nomme Mascarot et voici son adresse.

Cependant Rose, avec cette merveilleuse dextérité qui semble être un privilège de la Parisienne, accoutumée à se mouvoir dans un petit espace, avait tiré l’ordre du chaos et terminé ses préparatifs.

La table était dressée, table digne du taudis avec ses tessons ébréchés et ses papiers en guise de plats ; un bon feu flambait dans la cheminée, et deux bougies éclairaient la scène, fichées, l’une dans le chandelier bossué de l’hôtel, l’autre dans une bouteille fêlée.

Ce spectacle superbe pour des yeux de vingt ans, remplissait Paul de satisfaction. Les affaires sérieuses étaient finies, les pressentiments sombres s’étaient envolés.

– À table !… s’écria-t-il, à table !… Voici enfin le dîner qui sera le déjeuner. Allons, Rose, à ton poste. Et vous, mon cher voisin, vous allez, je l’espère, nous faire le plaisir de partager le repas que nous vous devons.

Mais le père Tantaine, bien qu’un tel festin fût fait pour le tenter et le séduire, ainsi qu’il le confessa, s’excusa avec beaucoup de protestations et de regrets.

Il n’avait pas grand faim, assura-t-il, puis il avait pour cinq heures et demie un rendez-vous de la dernière importance à l’autre bout de Paris.

– Enfin, dit-il à Paul, il est indispensable que je vois Mascarot ce soir. Je dois le prévenir, le disposer en votre faveur.

Rose, assurément, ne tenait pas à la compagnie du bonhomme. Laid, malpropre, misérable, il lui inspirait un sentiment de dégoût dont ne triomphait pas la reconnaissance.

Puis, bien qu’on ne vît pas ses yeux, elle devinait instinctivement, sous les verres foncés de ses lunettes, un regard aigu et subtil, très capable de lire au fond de sa pensée.

Ce qui n’empêche que se faisant chatte et câline autant qu’il était en son pouvoir, elle joignit ses instances à celles de Paul pour garder leur ami.

Mais il fut inébranlable, et après avoir, une fois encore, rappelé à Paul qu’il devait être exact, le lendemain, à midi, il sortit en criant de sa meilleure voix, aux jeunes gens qui venaient de s’attabler :

– Au revoir ! bon appétit !

Seulement, une fois dehors, sur le palier, la porte refermée, le père Tantaine s’arrêta, s’appuyant à la rampe grossière, écoutant.

Les tourtereaux, comme il les appelait, étaient d’une gaieté folle, et les éclats de leurs voix jeunes et fraîches emplissaient le dernier étage de l’Hôtel du Pérou.

Pourquoi non ? Paul après des angoisses affreuses, trouvait une sécurité relative ; il avait en poche l’adresse d’un homme qui devait faire sa fortune ; enfin, sur le coin de la cheminée brillait la monnaie du billet de cinq cents francs, un de ces tas d’or qui, au temps des riantes illusions, semblent inépuisables.

Quant à Rose, elle ne pouvait cesser de s’égayer au sujet de ce vieux clerc d’huissier, qu’en dedans d’elle-même elle jugeait absolument idiot, et qu’elle trouvait du dernier grotesque.

– Courage, mes mignons, grommela le père Tantaine, courage ! Ce pourrait bien être la dernière fois que vous riez ensemble.

Cela dit, avec les plus louables précautions, il descendit le raboteux escalier de l’Hôtel du Pérou, que la Loupias n’éclaire que le dimanche, parce que le gaz, dame ! cela coûte de l’argent.

Le père Tantaine ne sortit pas directement.

Ayant, par la petite porte vitrée de la loge des propriétaires de l’hôtel, aperçu la Loupias qui cuisinait sur son poêle des ragoûts de son pays, il entra, après avoir gratté timidement, saluant bas, en homme que la misère a accoutumé à toutes les rebuffades.

– Je viens pour vous payer ma quinzaine, madame, annonça-t-il tout d’abord.

Et en même temps il déposait sur le coin de la commode une pièce de dix francs et une pièce de vingt sous.

Puis, pendant que Loupias, qui sait écrire, lui confectionnait un reçu, il se mit à parler de ses affaires, racontant comme quoi il venait de recueillir un héritage inattendu, qui allait lui donner l’aisance sur ses vieux jours.

À l’appui de ses assertions, avec le naïf orgueil de la pauvreté qui craint de n’être pas crue sur parole, il montrait plusieurs billets de banque renfermés dans un portefeuille.

Ces chiffons produisirent si bien leur effet que, lorsque le bonhomme se retira, Loupias voulut à toute force le reconduire, sa lampe d’une main, sa casquette de l’autre.

Le vieux clerc ne semblait d’ailleurs aucunement sensible à ces prévenances. Il allait d’un air préoccupé, en homme qui poursuit un plan.

Arrivé dans la rue, il s’orienta, examina les magasins des environs, et, sans hésiter, il marcha droit à la boutique d’un épicier qui fait presque le coin de la rue du Petit-Pont et de la rue de la Bûcherie.

Cet épicier, grâce à un certain vin que lui fabrique un chimiste de Bercy, et qu’il vend neuf sous le litre, jouit dans le quartier d’une vogue bien légitime.

Il est petit, gros, court, rouge, irritable, plein d’importance ; il porte des favoris à l’anglaise, est veuf, sergent de la garde nationale et répond au nom de Mélusin.

Cinq heures, dans les quartiers pauvres, c’est en hiver le moment du « coup de feu » pour les boutiquiers.

Les ouvriers reviennent de leur chantier et les femmes qui ont quitté leur travail à la nuit hâtent les préparatifs du souper.

M. Mélusin était donc si fort affairé au milieu de ses pratiques, recevant et rendant, surveillant, criant après ses garçons, qu’il ne remarqua pas l’entrée du père Tantaine.

L’eût-il remarqué, il ne se serait pas dérangé pour un acheteur aussi misérablement vêtu.

Mais le vieux clerc d’huissier avait en sortant de l’Hôtel du Pérou, quitté ses apparences humbles et bénignes. Se plaçant dans le coin le moins encombré de la boutique, c’est d’un ton impératif qu’il appela :

– Monsieur Mélusin !…

L’épicier, surpris, laissa tout pour accourir.

Tiens ! ce bonhomme qui me connaît, se disait-il, sans penser que son nom brille en lettres d’un demi-pied au-dessus de la devanture.

Le père Tantaine ne lui laissa pas le loisir de demander des explications.

– Monsieur, commença-t-il avec un bel accent d’autorité, n’est-il pas venu ici il n’y a qu’un moment une jeune femme qui a changé un billet de 500 francs ?

– Oui, monsieur, oui, répondit Mélusin, mais comment avez-vous pu savoir…

Il s’interrompit pour se donner sur la tête un grandissime coup de poing et reprit vivement :

– J’y suis !… un vol a été commis, n’est-il pas vrai, et vous êtes sur la piste du voleur. Connu !… Faut-il vous le dire ? Quand cette jeune fille qui avait l’extérieur d’une pauvresse a changé ce billet, j’ai conçu un soupçon. Je l’ai observée attentivement et j’ai remarqué que sa main tremblait.

– Excusez, interrompit le père Tantaine, je ne vous ai point dit qu’il s’agit d’un vol. Reconnaîtriez-vous cette jeune fille ?

– Comme moi-même, si je me rencontrais, oui, monsieur. Une créature superbe, avec des cheveux !… À telles enseignes que je l’avais distinguée déjà, car elle vient ici quelquefois, et j’ai de fortes raisons de croire qu’elle habite un hôtel borgne de la rue de la Huchette.

Le boutiquier parisien n’aime pas toujours les agents qui dressent contre lui des procès-verbaux lorsqu’il se trouve en contravention.

Cependant, encouragé par la pensée de rendre service à la société, il aide volontiers les investigations. Pour faciliter une capture importante, il est capable de traits héroïques, comme de manquer la vente, par exemple.

– Voulez-vous, continuait M. Mélusin, que j’envoie un de mes garçons aux informations, faut-il requérir des sergents de ville ?

– Inutile…, cher monsieur, répondit le vieux clerc d’huissier, et même, je vous serais obligé de me garder le secret jusqu’à nouvel ordre.

– Oh ! je comprends, une indiscrétion pourrait donner l’éveil.

– Juste ! Seulement, je vous demanderai, si vous avez conservé ce billet, la permission d’en prendre le numéro d’ordre. Je vous prierai aussi d’inscrire ce numéro sur vos livres, avec une petite mention, à la date d’aujourd’hui. Autant que possible il faut tout prévoir.

– Et mes livres feraient foi devant le tribunal, n’est-il pas vrai ? Je le crois bien, les livres d’un négociant !… Vous voyez que je suis au courant. Une minute et je suis à vous.

Tout se passa ainsi que l’avait souhaité le bonhomme et rapidement.

Du reste, M. Mélusin ne le laissa pas s’éloigner sans toutes sortes de politesses. Il le reconduisit jusque sur le seuil de sa boutique, et le suivit des yeux, convaincu qu’il venait de rendre un service éminent à un employé supérieur de la préfecture déguisé en mendiant.

Mais qu’importait au père Tantaine l’opinion qu’on pouvait avoir de lui !

Il avait gagné la place du Petit-Pont et paraissait y chercher quelqu’un. Déjà il en avait fait deux fois le tour, scrutant les coins sombres, lorsqu’il laissa échapper une exclamation de satisfaction ; il avait aperçu celui qu’il venait retrouver.

C’était un affreux garnement d’une vingtaine d’années, n’en paraissant guère que quinze ou seize, maigre, dégingandé, mal bâti.

Il se tenait posté à l’angle du quai Saint-Michel et du Petit-Pont, et effrontément demandait l’aumône, guettant de l’œil les sergents de ville, sans souci du réverbère qui l’éclairait en plein.

Du premier coup, on reconnaissait en lui l’œuvre malsaine de la civilisation des grandes villes, l’ancien gamin de Paris, qui, à huit ans, fumait les bouts de cigares ramassés à la porte des cafés et se grisait avec de l’eau-de-vie.

Ses cheveux, d’un jaune sale, étaient déjà rares, il avait le teint flétri et plombé, un rictus ironique contractait sa large bouche à lèvres plates, et la plus cynique audace flambait dans ses yeux.

Vêtu d’une blouse grisâtre, il en avait relevé la manche droite et exposait à nu un bras tordu, rabougri, contorsionné, hideux à point pour exciter la commisération des passants.

Il psalmodiait en même temps une légende monotone où sans cesse les mêmes mots revenaient : « Pauvre ouvrier… vieille mère à nourrir… incapable de travailler… estropié par une machine. »

Le père Tantaine marcha droit à ce bon pauvre, et, d’un vigoureux revers de main, appliqué sur la tête, fit sauter sa casquette à trois pas.

L’autre se retourna furieux ; mais, apercevant le bonhomme, il sembla fort penaud et murmura :

– Pincé !…

Aussitôt grâce à une brusque contraction de l’épaule, il détordit son bras, aussi droit et aussi sain que l’autre, en réalité, rabattit sa manche et ramassa sa casquette.

– C’est donc ainsi, reprit le père Tantaine, que tu exécutes les commissions dont on te charge !

– Quoi !… elle est faite depuis longtemps, votre commission !

– Ce n’est pas une excuse. Grâce à ma recommandation, M. Mascarot t’a procuré une bonne position, n’est-ce pas ? Je te fais assez souvent gagner de l’argent ; ainsi, tu ne manques de rien. Il était convenu que tu ne mendierais plus.

– Excusez, bourgeois, je n’en fais plus mon état. Seulement, dame ! il fallait bien tuer le temps en vous attendant. D’abord, c’est plus fort que moi, je ne peux pas rester sans rien faire. J’ai récolté sept sous. C’est toujours ça…

Toto-Chupin, prononça gravement le vieux clerc d’huissier, Toto-Chupin, vous finirez mal ; c’est moi qui vous le prédis. Mais arrivons au fait. Qu’as-tu vu ?

Ils avaient quitté le coin du pont et remontaient lentement le quai désert, le long des vieux bâtiments de l’Hôtel Dieu.

– J’ai vu bourgeois, ce que vous m’aviez annoncé, répondait le garnement. À quatre heures précises, une voiture est arrivée sur la place et s’y est arrêtée comme pour y prendre racines, tenez là-bas, en face de la boutique du perruquier. Voiture flambante, cheval superbe, cocher très bien mis !…

– Passe. Il y avait quelqu’un dans la voiture ?

– Naturellement. J’y ai reconnu le particulier que vous m’avez dit. Bien vêtu, ma foi ! Chapeau rogné, tout plat, pantalon clair, en fourreau de parapluie, veston court, oh ! mais d’un court… enfin, le dernier genre. Pour plus de sûreté, comme il faisait déjà sombre, je suis allé le regarder sous le nez. Il était descendu de voiture, vous m’entendez, et il battait la semelle sur le trottoir, avec un cigare non allumé aux dents. Moi, voyant le coup de temps, j’accours avec une allumette en disant : « Du feu, mon prince ! » Il m’a donné une pièce de dix sous. Autant de pris. C’était bien lui : laid, ratatiné, cagneux, une figure à gifles avec un pince-nez… un singe, quoi !

Quand Toto-Chupin raconte, le mieux est de le laisser aller. C’est au moins le plus court pour obtenir les renseignements qu’on désire.

Pourtant, le vieux clerc d’huissier s’impatienta.

– Qu’est-il arrivé ensuite ? demanda-t-il.

– Pas grand chose. Mon individu n’avait pas l’air content du tout, de faire le pied de grue. Pauvre ami !… Il allait de ci et de là, sur le trottoir, il faisait des moulinets avec sa badine et dévisageait les femmes. Dieu qu’il me déplaît, ce cocodès ! Si jamais il vous prend envie de lui repasser une bonne volée, bourgeois, je suis votre homme. Je l’ai toisé, il n’est pas moitié si fort que moi.

– Mais va donc Chupin, va donc.

– Bon, j’y suis ! Donc, il était là, c’est-à-dire, nous étions là, depuis une grande demi-heure, quand tout à coup une femme tourne la rue et vient droit au cocodès. Ah ! bourgeois, la belle fille ! Non, de votre vie, vous n’avez rien vu de si admirable. Moi, j’en suis resté ébloui. Mais quelle misère ! Il se sont mis à parler tout bas.

– Et tu n’as rien entendu ?

– Pour qui me prenez-vous, bourgeois ?… La belle fille a dit : « – C’est entendu, à demain. » Le cocodès a demandé : « – Bien vrai ? » Et elle a répondu : « – Oui, parole d’honneur, vers midi. » Là-dessus ils se sont quittés, elle a regagné la rue de la Huchette, lui est remonté dans sa voiture, et fouette cocher !… En voilà pour cent sous, bourgeois !

La réclamation ne parut nullement choquer le vieux clerc d’huissier.

Il tira de sa poche une pièce de cinq francs et la remit au précoce vaurien en disant :

– Chose promise, chose due. Mais souviens-toi de ma prédiction, Chupin, tu finiras mal. Sur quoi, bonsoir, nous ne suivons pas le même chemin.

Pendant un moment encore, le père Tantaine resta en place, observant Toto qui s’éloignait dans la direction du Jardin des Plantes, et c’est seulement lorsqu’il l’eût perdu de vue, qu’il revint sur ses pas et s’engagea sur le pont.

Il marchait fort vite et semblait aussi satisfait que possible.

Voilà qui va bien, murmurait-il, je n’ai pas perdu ma journée. J’ai tout prévu, même l’improbable. Flavie sera contente.

II

C’est rue Montorgueil, à quelques pas du passage de la Reine-de-Hongrie, qu’est situé l’établissement du puissant ami du père Tantaine, M. B. Mascarot.

B. Mascarot est directeur d’un bureau de placement pour employés et domestiques des deux sexes.

Deux grands tableaux, accrochés de chaque côté de la porte de la maison, apprennent aux intéressés les demandes et les offres de la journée, et annoncent aux passants que l’agence, fondée en 1844, est encore régie par son fondateur.

C’est sans nul doute à ce long exercice d’une profession ordinairement ingrate, que M. B. Mascarot doit sa réputation et la grande considération dont il jouit, non seulement dans son quartier, mais encore dans tout Paris.

Les maîtres, assure-t-on, n’ont jamais eu à se plaindre d’un serviteur garanti par lui.

Parmi les domestiques, il est avéré qu’il ne procure que des places où on a toutes les douceurs de la vie.

Les employés, enfin, savent très bien que, grâce à ses connaissances, grâce à ses nombreuses relations et ramifications partout, il a toujours un bon emploi au service de qui sait lui plaire.

B. Mascarot a d’autres titres à l’estime publique.

C’est lui qui, le premier, vers 1845, conçut le projet d’organiser en société les « gens de maison ». On s’est emparé depuis de son idée et de son programme, mais il n’a pas réclamé.

Il s’est consolé en prenant un associé, un sieur Beaumarchef, et en installant dans la maison même de son agence un hôtel garni où les domestiques sans place trouvent à crédit le logement et la nourriture.

Si ces diverses entreprises ont servi la société, elles ont aussi profité à B. Mascarot.

Il est propriétaire pour partie, – on dit pour un quart, – de la maison qu’il occupe.

Eh bien ! c’est devant cette maison, qu’à midi, l’heure convenue, était arrêté Paul Violaine.

Il avait utilisé les cinq cents francs de son vieux voisin, et un confectionneur lui avait improvisé une élégance qui n’était pas de trop mauvais goût.

Même, il était si bien, sous ses nouveaux vêtements, que les femmes qui passaient se retournaient pour le voir encore.

Lui n’y prenait garde. Il avait réfléchi depuis la veille, et maintenant, il se prenait à douter beaucoup du pouvoir de cet inconnu, qui, selon l’expression du père Tantaine, pour faire la fortune de quelqu’un n’avait qu’à le vouloir.

– Un placeur ! murmurait-il ; sûrement il va me proposer quelque emploi de cent francs par mois !

Cependant, il était un peu ému, et avant d’entrer il étudiait la maison, comme si elle eût pu lui apprendre quelque chose de celui qui l’habitait.

Elle ressemblait à toutes les autres, avec ses deux corps de logis séparés par une cour mal tenue.

Le bureau de placement et l’hôtel étaient au fond.

Sous la porte cochère, l’encombrant de ses ustensiles, était un marchand de marrons, un jeune drôle à l’air insolent.

– Allons, se dit Paul, rester ici ne m’avance à rien, il faut voir.

Il traversa donc résolument la cour, monta un escalier en face, et arrivé au premier étage, voyant sur une porte le mot : Bureaux, il frappa.

– Entrez ?… cria une grosse voix.

La porte n’était pas fermée, mais seulement maintenue par un poids glissant au bout d’une corde. Paul n’eut qu’à pousser.

La pièce où il pénétra ressemblait à tous les bureaux de placement de Paris.

Tout autour, régnait un large banc de chêne noirci et poli par l’usage. Au fond, se trouvait une manière de loge grillée, entourée d’un rideau de serge verte, que dans la clientèle on appelait le confessionnal.

Entre les deux fenêtres, sur une plaque de zinc, on lisait :

AVIS

L’INSCRIPTION EST PAYABLE D’AVANCE

Dans un des angles de la pièce, un monsieur était assis devant une grande table, et, tout en écrivant sur un énorme registre, il donnait audience à une femme debout.

– Monsieur Mascarot ? demanda Paul timidement.

– Que lui voulez-vous ? fit le monsieur sans saluer ; s’agit-il d’une affaire ? je le remplace ; désirez-vous vous faire inscrire ? nous avons en ce moment trois tenues de livres, une caisse, une correspondance, six emplois de ville. Vous avez de bonnes références ?…

On eût juré que le monsieur récitait le tableau des offres accrochées à la porte.

– Pardon, interrompit Paul, je voudrais parler à M. Mascarot lui-même ; je lui suis envoyé par un de ses amis.

Cette simple déclaration parut impressionner le monsieur. Il quitta son air rogue, et c’est presque poliment qu’il dit à Paul :

– Mon associé est en conférence, monsieur, mais il sera libre bientôt ; prenez la peine de vous asseoir.

Paul prit place sur le banc et, faute de mieux, se mit à examiner l’associé.

Grand, robuste, éclatant de santé, cet associé porte les cheveux courts et, sous un nez odieusement busqué, il étale une paire de moustaches farouches, longues, lustrées, cirées, terminées en pointe.

Ton, tenue, cheveux, moustaches, décèlent l’homme qui tient à ce que chacun sache bien qu’il a été militaire.

Il a servi, en effet, assure-t-il dans la cavalerie. C’est même au régiment qu’il a gagné le nom sous lequel il est connu : Beaumarchef, abréviation soldatesque de beau maréchal-des-logis-chef. Son vrai nom est Durand.

Il était jeune, en ce temps, il a plus de quarante-cinq ans, maintenant, ce qui ne l’empêche pas de jouir encore d’une réputation incontestable d’homme superbe.

Sa besogne, qui consistait à écrire des noms à la suite les uns des autres, ne l’empêchait nullement de répondre juste à la femme placée devant lui.

Cette cliente, qui, par sa mise, tenait le milieu entre la cuisinière et la marchande des Halles, était ce qu’à Paris on appelle une forte commère.

Elle ponctuait ses phrases de larges prises de tabac. Elle s’exprimait avec un accent alsacien des plus prononcés.

– Finissons-en, disait le sieur Beaumarchef ; voulez-vous réellement vous replacer ?

– Oui, là, vraiment.

– Vous en disiez autant, la dernière fois que vous êtes venue, il y a plus de six mois. On vous trouve une bonne condition, vous y entrez et paf !… le troisième jour vous rendez votre tablier, sans raison.

– Alors, je n’étais pas dans le besoin.

– Et à cette heure ?

C’est différent, je commence à voir la fin de mes économies.

M. Beaumarchef posa sa plume, et regardant finement la grosse femme comme s’il eût cherché la confirmation de quelque soupçon, il dit lentement :

– Vous aurez fait quelque folie !

Elle détourna la tête, et, sans répondre directement, se mit à se répandre en plaintes sur la dureté des temps, sur la ladrerie des maîtres, sur la rapacité des jeunes dames qui ne permettent plus à leurs cuisinières de faire danser l’anse du panier, se chargeant très bien elles-mêmes de ce soin.

Beaumarchef approuvait de la tête, exactement comme un quart d’heure plus tôt il donnait raison à une bourgeoise qui se plaignait amèrement de ses serviteurs. Son état d’intermédiaire exige cette diplomatie.

Cependant, la grosse femme avait fini. Elle sortit d’un porte-monnaie bien garni le prix de l’inscription, le posa sur la table, et dit :

– Allons, mon bon monsieur Beaumar, prenez mon nom. Caroline Schimel, et tâchez de me trouver une bonne maison. Mais rien que pour la cuisine, vous m’entendez. Je fais le marché moi-même, et je n’aime pas à avoir la patronne sur le dos.

– C’est bien ; on cherchera.

– Ah ! si vous me trouviez un homme veuf ! cela m’irait assez, ou bien encore une toute jeune femme avec un mari très vieux… Enfin, faites comme pour vous ; je repasserai après-demain.

Et, humant une prise de tabac plus forte que les autres, elle se retira.

Paul, qui avait écouté, était confondu et aussi humilié que possible. C’est grâce au père Tantaine, pourtant, qu’il se trouvait attendre en ce lieu en pareille compagnie. Et attendre quoi ?…

Déjà il cherchait un prétexte honnête pour s’éloigner, résolu à ne plus revenir, quand la porte du fond s’ouvrit, donnant passage à deux hommes qui, sur le point de se séparer, achevaient une conversation.

L’un, jeune, élégamment vêtu, avec cette mine suffisante et cette désinvolture facile que d’aucuns prennent pour le suprême bon ton. Plusieurs ordres étrangers illustraient sa boutonnière.

L’aspect de l’autre était celui d’un bon vieil avoué de petite ville. Il portait une chaude douillette de mérinos brun, avait aux pieds des chaussures fourrées, et gardait sur la tête une calotte de velours, brodée sûrement par une main bien chère. Sa barbe rude, soigneusement taillée, s’appuyait sur une épaisse cravate blanche, et la délicatesse de sa vue lui imposait des lunettes bleues.

– Ainsi, cher maître, disait le jeune homme, je puis espérer, n’est-ce pas ? Mon intérêt vous répond de moi. N’oubliez pas combien la situation est tendue !…

– Je vous l’ai dit, monsieur le marquis, répondait l’homme à cravate blanche, si j’étais le maître, ce serait : oui ; mais je dois consulter mes associés.

– Enfin, cher monsieur, conclut l’élégant, je compte sur vous.

Paul s’était levé, réconcilié avec la maison, à la vue de ce jeune homme si décoré. – L’autre, pensait-il qui a une si bonne figure et les dehors d’un homme de loi, doit être M. B. Mascarot.

Le marquis sortit, Paul allait se présenter, quand Beaumarchef, le devançant, vint se placer devant l’homme à la cravate blanche :

– Devinez, patron, lui dit-il respectueusement, qui je viens de voir ?

– Qui cela ? Parle.

– Caroline Schimel, vous savez…

– L’ancienne domestique de la duchesse de Champdoce ?

– Précisément.

M. Mascarot eut une exclamation de joie.

– Voilà un vrai bonheur ! s’écria-t-il ; où demeure-t-elle ?

Cette question, si naturelle, consterna Beaumarchef. Lui qui toujours, – oui, toujours, puisque c’était la consigne, demande l’adresse de ses clientes, il n’avait pas demandé celle de Caroline.

L’aveu de cet oubli fit bondir M. Mascarot, même il s’oublia jusqu’à lâcher un juron qui eût fait frémir un charretier.

– Sacrebleu ! criait-il, on n’est pas inepte et sot à ce point. Voici une fille que, depuis cinq mois, je cherche par tout Paris, tu le sais, le hasard nous la livre et tu la laisses échapper !

– Elle reviendra, patron, elle l’a dit ; elle ne voudra pas perdre l’argent de l’inscription.

– Eh ! elle se moque bien de dix sous ou de dix francs. Elle reviendra si c’est sa fantaisie, sinon… une fille qui boit, qui est à moitié folle…

Mais voici que Beaumarchef, enflammé d’un espoir soudain, avait pris son chapeau.

– Elle ne fait que partir, dit-il, je cours ; je suis capable de la rejoindre.

Il s’élançait, M. Mascarot le retint.

– Attends, fit-il, tu n’es pas le limier qu’il faut. Prends avec toi Toto-Chupin ; qu’il campe là ses marrons. Et si vous rattrapez cette coquine, ne lui parlez pas, mais qu’il la suive et qu’il ne la lâche plus. Je veux savoir heure par heure tout ce qu’elle fait !… tout, tu m’entends !…

Beaumarchef dehors, B. Mascarot continua à donner cours à sa mauvaise humeur.

– Être servi comme cela, disait-il, quelle misère ! Ah ! il faudrait pouvoir faire tout soi-même. Je m’épuise à étudier une énigme indéchiffrable, et cette ivrognesse en a certainement le mot !…

Il était bien évident pour Paul qu’il n’avait pas été aperçu. Honteux de son indiscrétion involontaire, il prit le parti de tousser.

M. Mascarot se retourna menaçant, terrible.

– Vous m’excuserez… commença Paul.

Mais déjà le placeur avait repris sa bonne et honnête figure.

– Ah ! j’y suis, fit-il, monsieur Paul Violaine, n’est-ce pas ?

Le jeune homme s’inclina.

– Eh bien ! reprit M. Mascarot, je suis à vous à la minute.

Il disparut vivement par la porte du fond, et Paul avait à peine eu le temps de se remettre qu’il s’entendit appeler.

– M. Paul !… Par ici, je vous prie, je n’ai pas de secrets pour vous !

Comparé à la pièce d’entrée, à l’agence proprement dite, le cabinet particulier de M. B. Mascarot est un séjour de délices et de splendeurs.

On voit que les carreaux des fenêtres sont lavés quelques fois, le papier vert de la tenture est propre, il y a un tapis à terre.

Aussi, combien de clients, parmi les meilleurs, peuvent se vanter d’avoir mis le pied dans ce sanctuaire ? Extraordinairement peu.

Les affaires courantes du matin, à l’heure de la halle, se brassent en public autour de la table de M. Beaumarchef. Les négociations qui exigent plus de précautions se traitent à voix basse, dans le crépuscule du « confessionnal ! »

Mais Paul, ignorant les usages de la maison, ne pouvait apprécier convenablement l’immensité de la faveur qui l’admettait lui, le nouveau venu, à l’intimité du laboratoire.

Lorsqu’il entra, B. Mascarot se chauffait à un bon feu de bois, assis dans un excellent fauteuil, le coude appuyé à son bureau.

Et quel bureau ! Un monde. C’était bien là le meuble de l’homme que harcèlent mille préoccupations diverses.

Les cartons et les registres s’y entassaient en montagnes. La tablette était couverte de quantité de petits carrés de papier très fort qu’on appelle des fiches, portant un nom en grosses lettres et au-dessous des notes et des indications d’une écriture menue et presque illisible.

D’un geste paternel, M. Mascarot daigna indiquer à Paul un siège en face de lui, et c’est de la voix la plus encourageante qu’il dit :

– Causons.

Non, en vérité, on ne feint pas, on ne saurait feindre les patriarcales apparences de B. Mascarot.

Sa physionomie calme, reposée, miroir d’une conscience pure, est bien de celles qui font dire d’un homme : « J’aimerais à lui confier ma fortune. »

En l’examinant ainsi, Paul subissait l’ascendant de l’honnêteté, et il se sentait porté vers lui comme la faiblesse vers la force.

Il s’expliquait l’enthousiasme du père Tantaine et il bénissait le hasard qui l’instant d’avant, l’avait empêché de s’esquiver.

– Nous disons donc, reprit M. Mascarot, que vos ressources actuelles sont insuffisantes, nulles même, et que vous êtes décidé à tout entreprendre pour vous assurer une position. Je vous répète là les propres expressions de ce pauvre diable de Tantaine.

– Il a été, monsieur, le fidèle interprète de mes sentiments.

– Très bien. Seulement, avant de parler du présent et de songer à l’avenir, nous allons, si vous le voulez bien, nous occuper du passé.

Paul eut un tressaillement très léger, que le placeur remarqua pourtant, car il ajouta :

– Vous excuserez l’indiscrétion, mais elle est nécessaire. J’ai ma responsabilité à mettre à couvert. Tantaine dit que vous êtes un charmant jeune homme, honnête, bien élevé. En vous voyant, je suis convaincu qu’il ne se trompe pas. Mais il me faut plus que des présomptions. Vous devez comprendre qu’avant de me porter votre garant, avant de répondre de vous à des personnes tierces…

– C’est trop juste, monsieur, interrompit Paul, aussi suis-je prêt à vous répondre, je n’ai rien à cacher.

Un fin sourire, que le jeune homme ne surprit pas, vint effleurer les lèvres de l’honorable placeur, et d’un geste qui lui était familier, il rajusta ses lunettes sur son nez.

– Merci de vos bonnes dispositions, fit-il. Quant à me cacher quelque chose, eh ! eh !… ce n’est peut-être pas aussi aisé que vous le supposez.

Il prit sur un coin de son bureau un petit paquet de fiches, les fit glisser sous son pouce comme un jeu de cartes, et poursuivit :

– Vous vous nommez Marie-Paul Violaine ?

Paul inclina la tête.

– Vous êtes né à Poitiers, rue des Vignes, le 5 janvier 1843 ; vous êtes, par conséquent, dans votre vingt-quatrième année.

– Oui, monsieur.

– Vous êtes un enfant naturel ?

La seconde question avait un peu surpris Paul, celle-ci le stupéfia.

– C’est vrai, monsieur, répondit sans essayer de cacher son étonnement. J’étais loin de supposer M. Tantaine si bien informé. Je reconnais que la cloison qui sépare nos chambres est plus mince encore que je ne croyais.

M. Mascarot ne sembla pas entendre l’épigramme adressée au vieux clerc d’huissier, il continuait à remuer ses carrés de papier et à les consulter.

Si Paul, moins naïf, se fût penché, il eut vu ses initiales P. V., en tête de chacune des fiches.

– Madame votre mère, reprit le digne placeur, a tenu, pendant les quinze dernières années de sa vie, un petit magasin de mercerie ?

– En effet.

– Que peut rapporter un petit commerce comme celui-là, à Poitiers ? Pas grand chose, n’est-il pas vrai ? Par bonheur, elle avait, en outre, pour l’aider à vivre et à vous élever, une pension annuelle de mille francs.

Cette fois, Paul bondit sur son fauteuil.

Ce secret, il était bien certain que le vieux locataire de l’Hôtel du Pérou n’avait pu le surprendre.

– Monsieur, balbutia-t-il, absolument abasourdi ; monsieur !… qui a pu vous révéler un fait dont je n’ai parlé à personne depuis que je suis à Paris, une circonstance de ma vie que Rose elle-même ignore ?

Le placeur haussa bonnement les épaules.

– Vous devez bien comprendre, répondit-il, qu’un homme de ma position est obligé à des moyens particuliers d’investigation. Eh ! sans cela, ne serais-je pas trompé quotidiennement, et, par contre, exposé à tromper les autres !…

Il n’y avait pas une heure que Paul avait passé le seuil de l’agence, mais déjà il savait à quoi s’en tenir sur les « moyens particuliers. »

Il se rappelait l’ordre donné au sieur Beaumarchef.

– D’ailleurs, poursuivait le placeur, si je suis curieux par état, je suis discret aussi. Ne craignez donc pas de me répondre franchement. Comment cette rente parvenait-elle à votre mère ?

– Tous les trois mois, par l’intermédiaire d’un notaire de Paris.

– Ah !… Connaissez-vous la personne qui les servait ?

– Aucunement.

Cependant Paul commençait à s’inquiéter de cet interrogatoire. Mille appréhensions vagues et inexpliquées tressaillaient en lui.

Il avait beau chercher, il ne voyait ni le but, ni la portée, ni l’utilité de toutes ces questions.

Puis l’explication qui lui avait été donnée ne lui paraissait pas claire. On a beau disposer de moyens puissants, ce n’est pas en une matinée qu’on recueille des notions précises à ce point sur la vie d’un homme.

Et, cependant, rien dans l’attitude du digne placeur ne justifiait les craintes du jeune homme.

Il semblait ne questionner ainsi que par habitude, avec l’insouciance de l’homme qui remplit les formalités de son état, sans conscience de son horrible indiscrétion.

Ce n’est qu’après un assez long silence qu’il reprit la parole :

– Je suis là que je réfléchis, dit-il, et je vois que, selon toute probabilité, c’est votre père qui servait cette rente.

– Non, monsieur, non.

– Qui vous l’a affirmé ?

– Ma mère, monsieur, qui me l’a juré sur son salut, et c’était une sainte. Pauvre mère !… je l’aimais et je la respectais trop pour lui parler de ces choses. Une fois, pourtant, poussé par je ne sais quelle misérable curiosité, j’ai osé la questionner, lui demander le nom de notre protecteur. Ses larmes m’ont cruellement fait sentir l’ignominie de ma conduite. Ce nom, je ne l’ai jamais su, mais je sais que mon père est mort avant ma naissance.

M. Mascarot ne voulut pas remarquer l’émotion de son jeune client.

– Comme cela, fit-il, la pension ne vous a pas été continuée après la mort de madame votre mère ?

– Cette pension, monsieur, ne nous était plus servie depuis ma majorité. Ma mère à cet égard était prévenue. Il me semble que c’est hier qu’elle m’a appris cette nouvelle. Un soir, et comme c’était l’anniversaire de ma naissance, elle avait préparé un repas meilleur que de coutume. Car elle fêtait ma venue au monde, qu’elle eût dû maudire. Pauvre mère !… « Paul, me dit-elle, lorsque tu es né, un ami généreux m’a promis qu’il m’aiderait à t’élever. Il a tenu sa parole, tu as vingt et un ans, nous ne devons plus rien espérer de lui. Te voici un homme, mon fils, tu ne dois plus compter, je ne dois plus compter que sur toi. Travaille, sois honnête, et si jamais un devoir te paraît pénible, souviens-toi que ta naissance t’impose double obligation !… »

Paul s’interrompit, l’émotion le gagnait, deux larmes chaudes roulèrent le long de ses joues.

– Dix-huit mois plus tard, reprit-il, ma mère mourait subitement, sans avoir eu le temps de se reconnaître… Désormais, j’étais seul au monde, sans famille, sans amis. Oh ! oui, je suis bien seul. Je puis mourir, il n’y aura personne derrière mon corbillard. Je puis disparaître, nul ne s’inquiètera, car nul ne sait que j’existe.

La physionomie de M. Mascarot était devenue sérieuse.

– Eh bien ! je crois que vous vous trompez, monsieur Violaine, je crois que vous avez un ami…

M. Mascarot s’était levé, comme s’il eût voulu dissimuler une émotion dont il n’était pas le maître, et il arpentait son cabinet de long en long, tracassant son beau bonnet de velours, ce qui chez lui est l’indice manifeste de sérieuses délibérations intérieures.

Ce n’est qu’après un bon moment de cet exercice que, sa résolution prise, il s’arrêta brusquement, les bras croisés devant son jeune client.

– Vous m’avez entendu, mon jeune ami, prononça-t-il. Je ne poursuivrai pas un interrogatoire qui a dû vous blesser…

– Je pensais, monsieur, répondit Paul diplomatiquement, que mon seul intérêt vous dictait toutes ces questions.

– C’est vrai. Je voulais vous éprouver, juger votre franchise ; je puis bien vous l’avouer. Pourquoi ? Vous le saurez plus tard. Dès à présent, soyez bien persuadé que je n’ignore rien de ce qui vous concerne. Ah ! vous vous demandez comment ? Permettez-moi de ne pas vous le dire. Admettez une intervention miraculeuse du hasard. Le hasard ! cela répond à tout.

Jusqu’alors, Paul n’avait été que fort intrigué. Ces paroles ambiguës lui causaient un véritable effroi que trahit aussitôt sa mobile physionomie.

– Allons, bon ! fit le digne placeur en redressant ses lunettes à travers lesquelles il voyait merveilleusement, voici que vous vous épouvantez.

– Il est vrai, monsieur, balbutia Paul.

– Pourquoi ! Je me demande vainement ce que peut craindre un homme dans votre position. Allons, cessez de vous creuser la cervelle, vous ne devinerez pas, et abandonnez-vous à moi, qui ne veux que votre bien.

Il dit cela du ton le plus doux et le plus rassurant, et regagnant son fauteuil, il continua :

– Arrivons à vous. Grâce au dévouement de votre mère, qui était, vous l’avez dit justement, une sainte et digne femme, au prix d’héroïques privations, vous avez pu faire vos études au lycée de Poitiers, ni plus ni moins qu’un fils de famille. À dix-huit ans, vous avez été reçu bachelier. Pendant un an, sous prétexte d’attendre une inspiration du ciel, vous avez flâné ; enfin, en désespoir de cause, vous êtes entré en qualité de clerc chez un avoué ?

– C’est parfaitement exact.

– Le rêve de votre mère était de vous voir établi aux environs, à Loudun ou à Civray. Peut-être comptait-elle, pour payer une charge, sur l’aide de l’ami qui l’avait si noblement assistée.

– Je l’ai toujours pensé.

– Malheureusement, le papier timbré ne vous plaisait pas.

À ce souvenir, Paul en put retenir un sourire qui déplut à M. Mascarot, car il ajouta avec une certaine sévérité :

– Je dis malheureusement, et vous avez assez souffert pour être de mon avis. Au lieu de grossoyer à l’étude, que faisiez-vous ? Vous vous occupiez de musique, vous composiez des romances et même des opéras ; vous n’étiez pas fort éloigné de vous croire un génie de premier ordre.

Paul, qui jusqu’alors avait tout subi sans trop se révolter, atteint en plein cœur par ce sarcasme, essaya de protester, en vain.

– En somme, poursuivit le placeur, un beau matin vous avez abandonné l’étude, et vous avez déclaré à votre mère qu’en attendant d’être un illustre compositeur, vous vouliez donner des leçons de piano. Vous n’en avez pas trouvé, et même vous étiez assez naïf d’en chercher. Faites-moi le plaisir de vous regarder, et dites-moi si vous avez la figure et la tournure d’un professeur à placer près de jeunes demoiselles.

Craignant sans doute quelque trahison de sa mémoire, M. Mascarot s’arrêta pour consulter ses fiches.

– Finissons, reprit-il. Votre départ de Poitiers a été votre dernière folie et la plus grande. Le lendemain même de la mort de votre mère, vous vous êtes occupé de réaliser tout ce qu’elle possédait, vous avez recueilli un millier d’écus, et vous avez repris le chemin de fer.

– C’est qu’alors, monsieur, j’espérais…

– Quoi ? Arriver à la fortune par le chemin de la gloire. Fou ! Tous les ans, mille pauvres garçons qu’ont enivrés les louanges de leur sous-préfecture arrivent à Paris enfiévrés d’un pareil espoir. Savez-vous ce qu’ils deviennent ? Au bout de dix ans, dix au plus ont, tant bien que mal, fait leur chemin, cinq cents sont morts de misère, de rage et de faim, les autres sont enrôlés dans le régiment des déclassés.

Tout cela, Paul se l’était dit, il avait mesuré ce qu’il faut au juste d’énergie pour vouloir chaque matin, en s’éveillant, ce qu’on voulait la veille, et cela durant des années. Ne trouvant rien à répondre, il baissait la tête.

– Si encore, disait M. Mascarot, si encore vous étiez venu seul ? Mais non. Vous vous étiez épris à Poitiers d’une jeune ouvrière, une certaine Rose Pigoreau, vous n’avez rien trouvé de plus sage que de l’enlever.

– Eh ! monsieur, si je vous expliquais…

– Inutile ! les résultats sont là. En six mois les trois milles francs ont été flambés, puis la gêne est venue, puis la détresse, puis la faim… et en dernier lieu, échoué à l’Hôtel du Pérou, vous pensiez au suicide quand vous avez rencontré mon vieux Tantaine.

Ces vérités étaient cruelles à entendre, et Paul avait une furieuse envie de se fâcher. Mais alors, adieu la protection du puissant placeur. Il se contint.

– Soit, monsieur, fit-il amèrement, j’ai été fou, la misère m’a rendu sage. Si je suis ici, c’est que j’ai renoncé à toutes mes chimères.

– Renoncez-vous aussi à Mlle Pigoreau ?

Le jeune homme, à cette question ainsi posée, pâlit de colère.

– J’aime Rose, monsieur, répondit-il d’un ton sec, je croyais vous l’avoir dit. Elle a eu foi en moi, elle partage courageusement ma mauvaise fortune, je suis sûr de son affection !… Rose sera ma femme, monsieur !

Lentement, M. Mascarot retira son superbe bonnet grec, et de l’air le plus sérieux, sans la moindre nuance d’ironie, il s’inclina très bas en disant :

– Excusez !…

Mais il ne pouvait entrer dans ses intentions d’insister sur ce sujet :

– Voici donc, reprit-il, votre bilan établi. Il vous faut un emploi, et vite. Que savez-vous faire ? Peu de choses, n’est-ce pas ? Vous êtes comme tous les jeunes gens élevés dans les lycées, apte à tout et propre à rien. Si j’avais un fils, eussé-je cent mille livres de rentes, il apprendrait un métier.

Paul se mordait les lèvres, ne reconnaissant que trop la justesse de l’appréciation. N’avait-il pas, la veille, souhaité le sort de ceux qui peuvent gagner leur vie avec leurs bras ?

– Et cependant, disait le placeur, il faut que je vous case. Je suis votre ami et mes amis ne restent jamais en route. Voyons, que diriez-vous d’une situation d’une douzaine de mille francs par an ?

Ce chiffre, comparé aux plus audacieuses espérances de Paul, était encore si fabuleux, qu’il pensa que le placeur s’amusait de son inexpérience.

– Il est peu généreux à vous de me railler, monsieur, fit-il.

Mais B. Mascarot ne raillait pas.

Seulement, il lui fallut un bon quart d’heure pour prouver à son jeune client que, de sa vie, il n’avait parlé plus sérieusement d’une affaire sérieuse.

Très probablement il eût perdu ses frais d’éloquence, si, à bout de raisons, il ne lui était venu à la pensée de dire :

– Pour me croire, vous exigez des preuves… Voulez-vous que je vous avance votre premier mois ?

Et il tendit un billet de mille francs qu’il avait pris dans le tiroir de son bureau.

Paul repoussa le billet, mais force lui était de se rendre devant ce puissant argument. Alors, pris d’anxiétés terribles, il demandait si cet emploi si magnifique, si inespéré, il serait capable de le remplir.

– Eh !… vous le proposerais-je s’il était au-dessus de vos moyens ? répondait le digne placeur. Je vous connais, n’est-ce pas ? Si je n’étais très pressé, je vous expliquerais sur-le-champ la nature de vos fonctions… Ce sera pour demain. Soyez ici, comme aujourd’hui, entre midi et une heure.

Si bouleversé que fût Paul, il comprit qu’en restant il serait importun, et il se leva.

– Un mot encore, fit le placeur. Vous ne pouvez rester à l’Hôtel du Pérou. Cherchez-vous immédiatement une chambre dans ce quartier, et, dès que vous l’aurez trouvée, apportez-moi l’adresse. Allons, à demain, et soyons forts et sachons porter la prospérité.

Pendant près d’une minute encore, M. Mascarot resta debout près de son bureau, prêtant l’oreille, étudiant le bruit des pas de Paul, qui s’éloignait chancelant sous le poids de tant d’émotions diverses.

Lorsqu’il fut bien certain qu’il avait quitté l’appartement, il courut à une porte vitrée qui donnait dans sa chambre, et l’ouvrit en disant :

– Hortebize !… docteur !… tu peux venir, il est parti.

Un homme aussitôt entra vivement et alla se jeter dans un fauteuil, près du feu.

– Brrr ! disait-il, j’ai les pieds engourdis. On me les couperait que je ne les sentirais pas. C’est une glacière, ta chambre, ami Baptistin. Une autre fois, tu me feras faire du feu, hein ?

Mais rien ne peut détourner M. Mascarot du but de ses pensées.

– Tu as tout entendu ? demanda-t-il.

– J’entendais et je voyais comme toi-même.

– Eh bien ! que penses-tu du sujet ?

– Je pense que Tantaine est un homme très fort et qu’entre tes mains ce joli garçon ira loin.

III

Le docteur Hortebize, cet intime de « l’agence », qui appelait ainsi familièrement M. Mascarot par son prénom : Baptistin, a bel et bien cinquante-six ans sonnés.

Il n’en avoue que quarante-neuf et n’a pas tort. C’est à peine si on les lui donnerait, tant il porte lestement son embonpoint de chanoine, tant ses grosses lèvres sensuelles sont fraîches encore, tant il a les cheveux noirs, l’œil vif et sain.

Homme du monde, et du meilleur monde, souple, élégant, spirituel, voilant sous une ironie du meilleur goût un monstrueux cynisme, il est très entouré, très recherché, très fêté.

Cela tient à ce qu’il n’a pas de défauts, mais seulement quelques bons gros vices qu’il étale avec un sans-gêne absolu.

Ces dehors d’épicurien cachent, assure-t-on, un médecin distingué, un savant.

Ce qui est sûr, c’est que n’étant pas ce qui s’appelle un travailleur, il exerce le moins qu’il peut.

Même, il y a quelques années, voulant, à ce qu’il a prétendu, dégoûter de lui sa clientèle qui devenait importante, un beau matin il s’improvisa homéopathe et fonda un journal médical : le Globule, qui eut cinq numéros.

Cette conversion pouvait prêter à rire ; il en a ri le premier, prouvant ainsi la sincérité de la philosophie qu’il professe.

De sa vie, le docteur Hortebize n’a rien pu ou voulu prendre au sérieux.

En ce moment même, M. Mascarot, qui cependant le connaît bien, semble déconcerté et blessé de son ton léger.

– Si je t’ai écrit de venir ce matin, dit-il d’un ton mécontent, si je t’ai prié de te cacher dans ma chambre…

– Où j’ai failli geler.

– … c’est que je tenais à avoir ton avis. Nous engageons une grosse partie, Hortebize, une partie terriblement périlleuse, et tu es de moitié dans le jeu.

– Bast !… j’ai en toi, tu le sais bien, une confiance aveugle. Ce que tu feras sera bien fait. Tu n’es pas homme à te risquer sans atouts.

– C’est vrai, mais je puis perdre, et alors…

Le docteur interrompit son ami en agitant gaiement un gros médaillon d’or suspendu à la chaîne de sa montre.

Ce geste sembla particulièrement désagréable au placeur.

– Quand tu me montreras ta breloque ! fit-il. Voici vingt-cinq ans que nous la connaissons. Que veux-tu dire ? qu’il y a dedans de quoi t’empoisonner en cas de malheur ! C’est une louable prévoyance, mais mieux vaut tâcher de la rendre inutile en me donnant un bon conseil.

Le souriant docteur avait pris la pose ennuyée du marquis de Moncade écoutant les comptes de son intendant.

– Si tu tenais tant, dit-il, à une consultation, il fallait mander à ma place notre honorable ami Catenac ; il connaît les affaires, lui, il est avocat.

Ce nom de Catenac irrita tellement M. Mascarot, que lui, l’homme calme et contenu par excellence, il arracha son magnifique bonnet grec et le lança violemment contre la tablette de son bureau.

– Est-ce sérieusement, Hortebize, demanda-t-il, que tu me dis cela ?

– Pourquoi non ?

L’honnête placeur souleva ses lunettes, comme si, avec ses yeux seuls, il eût pu lire plus sûrement jusqu’au fond de la pensée de son interlocuteur.

– Parce que, fit-il en appuyant sur chaque syllabe de chaque mot, parce que tu es comme moi, docteur, tu te défies de Catenac. Combien y a-t-il de temps que tu l’as vu ? Voici plus de deux mois qu’il n’est venu chez Martin-Rigal.

– Il est de fait que ses façons sont au moins singulières, de la part d’un associé, d’un ancien camarade.

M. Mascarot eut un sourire si mauvais, que certainement il eût donné beaucoup à réfléchir au Catenac en question, s’il lui eût été permis de le voir.

– Ajoute, fit-il, que sa conduite est sans excuses de la part d’un homme dont nous avons fait la fortune. Car il est riche, notre ami, très riche, quoiqu’il prétende le contraire.

– Vraiment, tu crois ?…

– S’il était ici, je lui prouverais qu’il a plus d’un million à lui.

Les yeux de l’aimable docteur pétillèrent.

– Un million !… murmura-t-il.

– Oui, au moins. C’est que, vois-tu, Hortebize, tandis que toi et moi, follement sans compter avec nos caprices, nous laissions couler l’or comme du sable, entre nos mains prodigues, notre ami, lui, se privait et amassait.

– Que veux-tu ? Il n’a pas d’estomac, ce pauvre Catenac, pas de tempérament, pas de passions…

– Lui !… il a tous les vices, il est hypocrite. Pendant que nous nous amusions, il prêtait à la petite semaine, à quinze ou vingt pour cent. Tiens, combien dépenses-tu par an, docteur ?

– Par an !… Tu m’embarrasses beaucoup. Enfin, mettons une quarantaine de mille francs.

– Tu dépenses plus, mais peu importe. Calcule ce que cela fait depuis vingt ans que nous sommes associés.

Jamais le docteur n’a su faire une addition, et il en tire vanité. Cependant, pour complaire à son ami, il essaya :

– Quarante et quarante…, commença-t-il, comptant sur ses doigts, font quatre-vingts… puis encore quarante…

– En tout, interrompit M. Mascarot, cela fait huit cent mille francs. Mets-en autant pour ma part, c’est en tout seize cent mille francs que nous avons dissipés.

– C’est énorme !

– Sans doute, et tu vois bien que Catenac qui a eu même part que toi et moi est riche. C’est pour cela que je le redoute. Nos intérêts ne sont plus les mêmes. Il vient encore ici tous les jours, mais uniquement pour empocher son tiers. Il veut bien partager les bénéfices, mais il ne voudrait plus de risques. Voici deux ans qu’il ne nous a pas apporté une seule affaire. Quant à compter sur lui, bonsoir ! Tu peux lui proposer l’opération la plus belle et la plus sûre, il te refusera net son concours. Monsieur, maintenant, voit des dangers partout, et ses scrupules ressemblent aux hauts-le-cœur d’un goinfre qui a trop dîné.

– Mais il est incapable de nous trahir.

M. Mascarot ne répondit pas immédiatement, il réfléchissait.

– Je crois, répondit-il enfin, que Catenac a peur de nous. Il sait quel lien nous lie. Il sait que la perte de l’un de nous peut entraîner la perte des deux autres. Voilà notre garantie et notre sûreté. Mais s’il n’ose pas nous trahir ouvertement, il est bien capable de faire avorter toutes nos combinaisons. Notre association lui pèse. Sais-tu ce qu’il me disait, la dernière fois qu’il est venu ? Il me disait : « Nous devrions fermer boutique et nous retirer. » Nous retirer !… Eh bien !… Et vivre donc ! Car enfin s’il est riche, lui, nous sommes pauvres. Que possèdes-tu, toi, Hortebize ?

Le docteur, ce savant médecin que son portier croit millionnaire, tira en riant son porte-monnaie de sa poche, compta ce qu’il contenait, et répondit en riant :

– Trois cent vingt-sept francs. Et toi !

L’honorable placeur ne prit pas la peine de dissimuler une grimace.

– Moi ! répondit-il, je suis logé à ton enseigne.

Il soupira profondément, et à demi-voix, comme se parlant à soi-même, il ajouta :

– Et j’ai des obligations sacrées que tu n’as pas, toi.

Cependant un nuage, le premier depuis le commencement de cet entretien, assombrissait le front du docteur.

– Diable ! fit-il d’un ton contrarié, et moi qui comptais sur toi pour un millier d’écus dont j’ai besoin.

L’inquiétude du docteur Hortebize fit sourire M. Mascarot.

– Rassure-toi, dit-il, je puis te les donner. Il doit bien y avoir six ou huit mille francs en caisse.

Le docteur respira.

– Mais c’est tout, poursuivit le placeur, c’est le fond du sac social. Et cela, après des années de risques, d’efforts, de travaux, de…

– Et nous n’avons plus vingt ans.