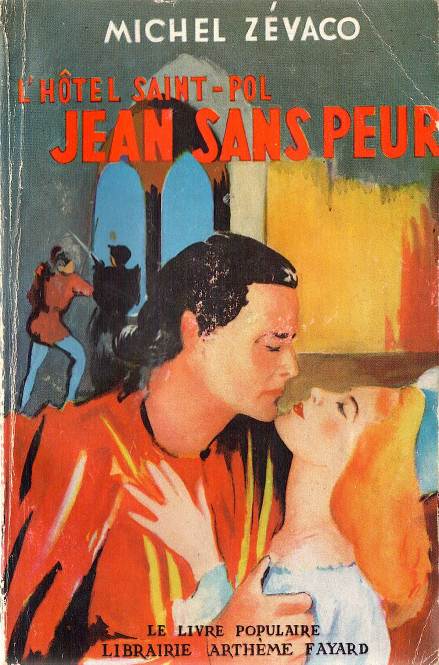

Michel Zévaco

JEAN SANS PEUR

Paru en 147 feuilletons dans Le matin, 24 avril – 18 septembre 1909

Table des matières

III LE MORT VIENT CHERCHER SA PLACE

VII COMMENT FUT DÉCRÉTÉE LA GUERRE CIVILE

IX L’ERMITAGE DE BRUSCAILLE ET Cie

XI SURPRISE DE THIBAUD LE POINGRE

XIV TRISTE AVENTURE DU SIRE DE BOIS-REDON

XV LES MYSTÈRES DU GRAND ŒUVRE

À propos de cette édition électronique

I – VOYAGE DE PASSAVANT[1]

Le chevalier de Passavant s’était donc arrêté hors des murs de Paris, en proie à un découragement qui brisait en lui tout ressort vital. Avec sa manière d’envisager choses et gens d’une façon absolue, avec son peu de connaissance de la vraie vie qui fait les événements et les êtres en demi-teinte, il s’exagérait la catastrophe.

Il n’y a qu’une chose au monde qui ne s’arrange pas : c’est la mort. Tout le reste se raccommode, se rapetasse, se replâtre, car la pensée humaine tient essentiellement à trouver un gîte, et il n’y a pas d’effort dont elle ne soit capable pour s’accommoder même d’un taudis. Quand tout craque dans notre âme, quand notre pensée se trouve expulsée des palais qu’elle s’était bâtie, elle consent des concessions, et s’accommode d’une chaumière. Passavant ne savait pas cela. Que savait-il d’ailleurs ? Pas grand’chose, et il était bien heureux de ne rien savoir.

Donc, d’avoir manqué le rendez-vous du roi, ce lui était une catastrophe. Il se trouvait déshonoré. Il ne savait pas que, même n’eût-il pas eu les prétextes légitimes qu’il pouvait présenter, Odette, s’il l’eût rejointe, lui eût pardonné d’un regard.

Passavant résolut donc de rentrer dans Paris.

Il remonta sur sa bête et résolument tourna le dos à Paris, se dirigeant au nord.

Il en est ainsi des résolutions les plus formelles de l’homme que mène une passion ; lecteurs, vous êtes doubles. Regardez-vous et vous surprendrez souvent ce phénomène.

Passavant se mit en selle en disant : « Je n’ai pas une maille. Je suis accusé d’un meurtre horrible. Je suis poursuivi par la vengeance de la reine, de Jean de Bourgogne, de ses enragés estafiers. Je suis méprisé par le roi qui m’a sauvé, par cette belle demoiselle qui a eu confiance en moi. Eh bien ! je rentre à Paris pour me faire tuer. »

En même temps, il prenait la route de Dammartin.

Passavant évita de se donner à lui-même des explications sur ce non-sens apparent qui était au fond d’une irréprochable logique.

À Dammartin, il éprouva qu’en s’assurant à lui-même qu’il n’avait pas une maille il avait proféré une cruelle vérité. Ceci lui fut durement affirmé par les tiraillements de son estomac. Il avait faim.

Il s’arrêta devant le perron de l’auberge de Saint-Éloi. Il reniflait les bonnes odeurs qui s’en échappaient et contemplait assez piteusement la jolie fille qui, accotée à la porte, le considérait avec une sympathie aussi peu déguisée que possible. Voyant que le chevalier ne disait mot, elle attaqua :

– C’est ici la meilleure auberge du pays, mon beau capitaine. Que cherchez-vous donc ?

– La route de Villers-Cotterets, dit Passavant à tout hasard.

– Ah ! fit-elle. C’est par là. – Et elle allongea le bras. – Mais vous ne pouvez pourtant pas aller jusqu’à Villers-Cotterets sans dîner ?

– C’est bien ce que je me disais, ma jolie fille. Mais…

Il mit pied à terre et sembla considérer attentivement l’image du bienheureux Éloi qui se balançait au souffle aigre de la bise. Il faisait froid. Par la porte ouverte, il voyait la claire flambée qui lui faisait signe. Il avait le cœur meurtri. Les beaux yeux de la cabaretière lui promettaient le baume consolateur. Que vouliez-vous qu’il fît ? Ce que vous auriez fait à sa place : il entra, tandis qu’un adolescent joufflu conduisait son cheval à l’écurie. Avant même que de se reconnaître, le chevalier se trouva attablé près de la grande cheminée. Il se sentit envahi par le bien-être. Il obéit d’autant mieux au besoin de ne penser à rien que, bientôt, la jolie fille plaçait devant lui la riche omelette qu’elle venait de faire sauter ; riche, disons-nous, de couleur et de parfum, ce qui est une richesse comme une autre. Le quartier de venaison qui suivit fut accueilli par le chevalier avec la gratitude d’un estomac qui crie au secours. Les champignons frais cueillis dans les bois d’alentours et sautés dans la poêle parmi de menues échalotes, du thym et du romarin lui parurent une escorte digne de la belle tranche de chevreuil également empruntée aux domaines forestiers. Un flacon de vin gris aida le chevalier à voir la vie un peu moins cruelle. Une idée qui lui passa tout à coup par la tête acheva de lui rendre toute sa belle humeur. La voici dans sa simplicité :

– Que fait cette agrafe d’argent qui attache le ruban de mon chaperon ? Ne puis-je m’en passer ? Au diable les rubans du chaperon et l’agrafe d’argent ! Holà, ma jolie fille, écoutez-moi. Je n’ai pas le moindre denier. Bon… Ne vous rembrunissez pas, et continuez-moi, je vous prie, votre clair regard qui me réconforte. Au lieu d’écus, voulez-vous accepter cette agrafe pour prix de mon dîner et du dîner de mon cheval ?

La cabaretière examina l’agrafe. Elle se trouvait, par hasard, assez honnête – nous parlons de la cabaretière – et elle dit :

– Pour le prix de cette agrafe, mon gentilhomme, vous avez droit, vous et votre bête, à un autre dîner pareil à celui que vous venez de faire.

– Eh bien ! s’écria joyeusement le chevalier, mettez dans l’une de mes fontes une bonne mesure d’avoine, dans l’autre un pâté, du pain, un flacon… et nous serons quittes.

– Tout cela va être fait, mon capitaine.

Une demi-heure plus tard, Passavant se remit en route. La jolie fille de l’auberge vint lui offrir le coup de l’étrier, les yeux baissés, un sourire au coin des lèvres.

Lorsqu’il atteignit Villers-Cotterets, l’auberge du bienheureux Éloi s’était abolie dans ses souvenirs. Il ne s’arrêta pas dans cette ville où jadis Roselys avait été exposée sous le porche de l’église, et sur une indication qu’on lui donna, continua son chemin vers le château féodal que le duc d’Orléans venait de terminer et où le roi de France avait cherché un refuge – du moins il le croyait.

Il faisait sombre. Le ciel noir était plein de neiges en réserve. Il faisait froid. Sous ses gants de daim, le chevalier se sentait l’onglée. Il faisait triste. Son cœur cherchait la vie, et il ne voyait autour de lui que l’image de la mort.

Tandis qu’il songeait ainsi, les rênes sur l’encolure, il lui arriva ce qui arrive à tout cavalier qui perd son temps à songer : il s’égara.

Le cheval grimpait une côte raide, et arriva enfin sur un large plateau où s’érigeaient, comme les colonnes d’une cathédrale, des hêtres centenaires dépouillés de leurs feuillages. Seuls, çà et là, quelques chênes se couronnaient encore de feuilles teintées de pourpre. Passavant s’arrêta près d’un tas de bois que des bûcherons rangeaient proprement.

– Où suis-je ? demanda-t-il.

– Sur le Voliard, répondit l’un des bûcherons.

– Et où se trouve ce Voliard ? Est-ce loin du château du sire d’Orléans ?

– Regardez par ici, dit l’homme, un vieillard sec et maigre – et si vous avez de bons yeux, vous apercevrez dans la brume du soir le haut des tours de guet.

Passavant regarda dans la direction indiquée, et, en effet, au fond d’une nuée de brume, distingua la silhouette fantômale du colosse aux pierres blanches, alors toutes neuves.

Il mit pied à terre.

– Gentilhomme, dit le bûcheron, voici la nuit qui vient, et la pluie va tomber. Voulez-vous accepter l’hospitalité dans notre chaumière ?

Passavant secoua la tête. Machinalement il fouilla dans sa plate escarcelle, et rougit – car déjà le digne bûcheron tendait la main pour avoir le prix de son offre d’hospitalité.

– Bûcheron, dit Passavant, je suis un pauvre chevalier, et ne puis reconnaître aujourd’hui votre générosité. Ce sera pour plus tard.

– Pour quand vous voudrez, dit le bûcheron paisible, c’était de bon cœur.

Un geste remercia. Les bûcherons s’éloignèrent. Le chevalier demeura seul sur le plateau du Voliard, sous les immenses arcades de la cathédrale que la nature avait bâtie là. Il s’était tourné vers la silhouette que là-bas, au fond de la vallée, sur la colline abrupte, près du grand étang, traçaient les tours. Bientôt, elles se fondirent dans l’obscurité. Passavant ne vit plus rien que la nuit.

– Elle est là, songea-t-il.

Un hennissement de son cheval le ramena à la vie. Il s’aperçut alors qu’il grelottait. Il faisait froid. La nuit était sombre. Selon la prédiction du vieux bûcheron aux yeux clairs, ce n’était pas de la neige qui tombait, mais une pluie pénétrante. Passavant conduisit la bête sous un fourré, la dessella, étala la couverture sur les reins, et plaça sous son nez la musette remplie d’avoine.

– Eh ! fit-il en caressant le cheval au front, te voilà guéri, mon brave ! Le coup de l’Écorcheur fut rude, mais tous deux nous avons la peau dure. Et puis, ne disons pas de mal des Écorcheurs !

Le cheval mâchait déjà son avoine, et Passavant l’enviait.

Il regarda autour de lui et aperçut une fumée qui, lente et droite, montait du sol. S’étant approché, il vit que c’était le reste d’un feu que les bûcherons avaient allumé. Il écarta les cendres, plaça des bois, souffla, et bientôt une belle flamme claire monta dans la nuit.

Passavant fouilla dans la fonte qui lui était réservée, trouva le pâté, le pain et le flacon promis par la cabaretière de Dammartin, – et sous ces provisions… l’agrafe d’argent !

La jolie fille n’avait pas voulu être payée par le pauvre chevalier !

Et devant la haute flamme claire qui montait dans la nuit, dans le vaste silence qui pesait sur le plateau du Voliard, tout seul, loin des hommes, loin de tout, sous la pluie, il commença son dîner…

Accoté à un hêtre énorme, assis sur une « tronce », couvert de son ample manteau de cavalier qui eût défié le déluge, Passavant, son appétit satisfait, allongea les jambes vers le feu, et s’endormit.

Les frissons du matin éveillèrent Passavant.

Il se secoua et jeta un singulier regard vers le château. Sans doute la résolution lui était venue pendant son sommeil, car elle vient comme elle peut, quand elle peut. Il sella son cheval, et, le conduisant par la bride passée à son bras, se mit à descendre les pentes abruptes du Voliard. Il longea quelques chaumières assises au bord de l’étang promu aujourd’hui par les habitants à la dignité de lac, et arriva à une pauvre auberge où il laissa sa monture.

Passavant monta au château. Le pont était baissé. Le chevalier le franchit sans obstacle. Rien n’indiquait que l’on se préparât dans la forteresse à un acte d’attaque ou de défense. Tout parut au chevalier paisible et inoffensif. Seulement, lorsqu’il se présenta à la deuxième enceinte, il fut arrêté par un poste d’arbalétriers aux armes du comte d’Armagnac. Sur la porte grande ouverte, il apercevait la cour avec sa galerie gothique, son escalier au fond, ses gargouilles, monstres de pierre qui descendaient le long des murs, la gueule ouverte. Plus de trois cents gentilshommes et hommes d’armes allaient et venaient. L’aspect paisible disparaissait. Un petit nombre de ces gens portaient les insignes d’Orléans. Presque tous arboraient l’écharpe blanche, insigne adopté par le comte d’Armagnac. Un officier d’arbalétrier qui commandait la porte voyant ce jeune gentilhomme arrêté là, s’avança et lui demanda poliment ce qu’il cherchait.

– Je désire parler au roi, dit Passavant. Est-ce possible ?

– Au roi ? Vous riez, monsieur, et ce n’est guère le jour. Le roi est en son hôtel.

– Quoi ! Le roi est à l’Hôtel Saint-Pol ! Il n’est pas venu ici dans une litière avec la demoiselle de Champdivers, et une forte escorte commandée par son capitaine ?

– Monsieur, dit l’officier, il n’y a ici qu’une noble veuve qui pleure un époux lâchement assassiné, et ses gentilshommes qui se concertent pour tirer vengeance de ce meurtre. Ainsi, retirez-vous. Mais… se reprit-il, soudain frappé d’un soupçon.

– Mais quoi ? fit Passavant à qui la politesse rocailleuse de l’officier commençait à échauffer les oreilles.

– Serait-ce un espion de Bourgogne ? se disait l’homme d’armes.

– Monsieur, reprenait le chevalier, frappé de son côté d’une idée subite, pourrais-je obtenir une audience de la dame d’Orléans ? Au sujet du meurtre de son noble époux, je puis peut-être lui donner des indications précieuses.

En apprenant que ni le roi ni Odette n’étaient venus au château du duc d’Orléans, le chevalier était demeuré tout étourdi – un peu de déception et aussi un peu de la joie de savoir qu’un autre n’avait pas escorté la dame de ses pensées. Brusquement, les paroles de l’officier l’arrachèrent à ces regrets et au plan qu’il formait de reprendre à l’instant le chemin de Paris.

Il songea que la veuve allait crier vengeance. Il songea que le duc d’Orléans l’avait sauvé. Il songea enfin que lui, Passavant, était publiquement accusé d’être le meurtrier, que Valentine de Milan allait maudire son nom – et il résolut de se disculper.

Quant à l’officier d’Armagnac, il regarda attentivement ce gentilhomme qui demandait à être introduit auprès de la veuve. Il lui trouva bonne mine. Sa sympathie s’éveilla.

– Monsieur, dit-il, si ce que vous dites est vrai, ce dont Dieu me garde de douter, vous aurez rendu un signalé service à Monseigneur d’Armagnac. Auriez-vous, d’aventure, entendu parler de Passavant ?

– Mieux, dit le chevalier, je le connais.

– Oh ! Oh ! Et sauriez-vous où il se trouve ?

– Je le sais.

– Venez !

Le chevalier, avec un sourire rêveur, suivit son introducteur qui le conduisit aux luxueux appartements de la châtelaine. Comme ils passaient devant une porte, Passavant entendit une rumeur pareille au lointain grondement du tonnerre.

– Qu’est ceci ? demanda-t-il.

– C’est la salle des Preuses. Deux mille hommes d’armes y sont réunis en ce moment, sans compter qu’il y en a autant dans la salle des Gardes. Mais, venez.

On arriva à l’entrée des appartements. L’officier fit signe à Passavant d’attendre, puis, revenant le chercher, l’introduisit dans une belle chambre.

– Monsieur, dit-il au moment, d’ouvrir la porte, je m’appelle Hélion de Lignac. Voulez-vous me dire qui je dois annoncer ?

– Le chevalier Hardy de Passavant.

Et Passavant ouvrit lui-même la porte, laissant Hélion de Lignac stupéfait. Il faut dire qu’il ne craignait rien pour Valentine de Milan près de qui se trouvaient huit ou dix gentilshommes de sa maison. Mais tout étourdi de l’inconcevable audace de l’assassin, il se dirigea précipitamment vers la salle des Preuses. Là, comme l’avait dit Hélion de Lignac, deux mille gentilshommes et gens d’armes étaient assemblés, tout harnachés en guerre, ce qui fait qu’à chaque houle de cette foule, des cliquetis d’armures se propageaient comme la rumeur d’un océan fait de flots d’acier. C’était un terrible spectacle. Ces gens écoutaient un homme qui, debout sur une table, parlait d’une voix calme et rude, sans gestes. Il était étincelant d’acier. De sa personne, on ne voyait que la tête brune, violente, avec un regard d’aigle. C’était le sire de Coucy, l’un des plus fermes alliés d’Armagnac.

– L’insolence des gens de Bourgogne est au comble, disait-il froidement. La gentilhommerie française est perdue si elle ne s’oppose par tous les moyens à leurs empiétements. Leur duc, soutenu par la reine et abusant de la faiblesse du roi régnant, ne cache plus son intention de dominer Paris et de rançonner la noblesse de France. Le tolérerez-vous ?

Ce fut une clameur sourde faite de cris, de trépignements, d’invectives. Puis le terrible refrain éclata en coup de tonnerre : Vengeance ! Vengeance !

– Certes, vengeance, reprenait le sire de Coucy de sa voix mordante. Vous le savez, tout porte à croire que Jean de Bourgogne a inspiré le meurtre de ce valeureux prince qui était notre véritable chef. On pouvait de bonne foi l’appeler le premier gentilhomme du royaume. Il est tombé la nuit, dans une rue perdue, sous les coups de meurtriers qu’on ne retrouvera pas. Mais le vrai meurtrier, vous le connaissez.

– Vengeance ! Vengeance ! roula longuement le tonnerre.

Hélion de Lignac, fendant péniblement la foule, se dirigeait vers le sire de Coucy…

Passavant, étant entré dans la chambre des seigneurs du château, vit une femme en grand deuil assise dans un fauteuil, tandis que quelques gentilshommes se tenaient à distance respectueuse… La pauvre Valentine ne pleurait pas parce qu’elle n’avait plus de larmes. Ce mari volage qui ne lui avait guère donné que des chagrins, elle l’avait adoré, chaste amante qui avait entrepris vainement d’éveiller le sens de fidélité dans un cœur dont la raison d’être était l’infidélité. Elle avait aimé le duc de toute son âme. Avec lui s’éteignait la lumière de sa vie, et lorsque Passavant s’approcha, il l’entendit murmurer ces paroles qu’elle devait une fois encore répéter à son lit de mort.

– Rien ne m’est plus, plus ne m’est rien.

Passavant s’arrêta devant la duchesse, et, avec cette grâce ingénue qui était chez lui d’un charme irrésistible, ploya le genou.

– Qui êtes-vous, monsieur ? dit tristement la malheureuse princesse.

– Madame, vous voyez en moi un gentilhomme que le seigneur d’Orléans a sauvé de la mort…

Valentine se sentit émue au fond de son cœur, et de l’accent de ce beau chevalier, et de l’hommage que, dès les premiers mots, il rendait à son cher mort.

– Expliquez-vous, dit-elle doucement.

– Un soir, madame, je dus tirer l’épée contre quatre déloyaux gentilshommes.

– À vous seul, vous attaquiez quatre hommes d’épée ? dit la comtesse étonnée.

– Madame, c’est qu’à eux quatre ils attaquaient une femme.

La duchesse d’Orléans ne put s’empêcher de jeter un regard de sympathie sur celui qui, avec une si belle simplicité, lui faisait une telle réponse.

– Continuez, reprit-elle, captivée.

– Ces quatre, donc, poursuivit Passavant avec un sourire qui se fit narquois, ces quatre jugèrent qu’ils n’étaient pas assez de quatre, et appelèrent à la rescousse je ne sais combien des leurs qui tentèrent les uns de m’ouvrir la poitrine, les autres de m’assommer. J’allais sûrement succomber. C’est à ce moment que parut votre noble époux. Il fit un geste. Je fus sauvé. C’était le geste d’un brave, madame, car il s’adressait à des gens qui appartenaient à son plus cruel ennemi. C’est peut-être ce geste qui l’a tué…

– Ô mon cher duc, murmura Valentine, si vaillant, si brave… Continuez, monsieur…

– Je fis vœu, madame, de chercher une occasion où je pourrais offrir ma vie soit à mon sauveur, soit à ceux qui lui étaient chers. Je suis arrivé trop tard rue Barbette, mais cette épée qui eût dû le défendre, c’est à vous, maintenant qu’il n’est plus, d’en disposer.

Valentine, le sein oppressé, l’angoisse à la gorge, écoutait cet hommage qui lui était fait, et elle en éprouvait une bienfaisante émotion.

– Merci, monsieur, dit-elle avec attendrissement. Mais pourquoi vous trouviez-vous attaqué ? Vous semblez bien jeune encore pour vous être attiré des ennemis capables de vouloir votre mort.

– Jeune, madame ? fit le chevalier avec une mélancolie sous laquelle on eût démêlé quelque scepticisme. Oui, sans doute… Et plus encore que vous ne croyez. J’ai bien peu vécu, madame, et ce m’était une raison de plus grande gratitude envers le seigneur d’Orléans qui me conservait la vie. Je dis que j’ai peu vécu, car j’ai passé douze ans de ma courte existence au fond d’un cachot.

– Au fond d’un cachot ! Si jeune ! Et qu’aviez-vous fait ?

– Je l’ignore, madame. C’est seulement pour vous dire que connaissant si peu la vie, elle ne m’en était que plus précieuse à conserver. Ce qu’il était juste et nécessaire que vous sachiez, c’est que ma reconnaissance pour votre noble époux n’était égalée que par une gratitude envers Sa Majesté la reine Isabeau.

Sur ces mots, Passavant se releva.

Il allait se nommer et protester contre l’abominable accusation inventée de toutes pièces par les Bourguignons. Mais ce nom d’Isabeau ainsi jeté tout à coup avait amené un nuage sur le front de la duchesse d’Orléans.

– La reine ! fit-elle sourdement. Vous aurait-elle sauvé, elle aussi ?

– Non, madame, dit simplement le chevalier, elle a fait mieux.

– Qu’a-t-elle fait ? Voyons !

– Madame, voici pourquoi, si la reine Isabeau me demande ma vie, je la lui donnerais d’aussi bon cœur que je vous la donnerais à vous, si vous me la demandiez. Au mois de juin de l’an 1395, une petite fille de cinq à six ans fut arrachée à sa mère par les mêmes gens qui me jetèrent, moi, dans les fosses de la tour Huidelonne.

Les derniers mots firent frissonner Valentine. Mais peut-être une étrange pensée venait-elle de se lever en elle, car elle jeta un regard pensif au chevalier et demanda :

– Vous dites au mois de juin de l’an 1395 ?

– Oui, madame. L’enfant s’appelait Roselys. La mère s’appelait Laurence d’Ambrun. C’était toute ma famille, madame. J’aimais Laurence comme une sœur. Quant à Roselys, dit-il d’une voix étranglée, elle était ma vie… et même maintenant.

Il s’interrompit brusquement. Quant à Valentine, elle suivait ce récit avec une attention passionnée.

– Roselys fut emportée vers le Nord dans les pays du Valois, m’a-t-on assuré, à Villers-Cotterets, peut-être…

– Villers-Cotterets ! murmura Valentine, en se dressant toute droite. En juin 1395 ?…

– Oui, madame ! dit Passavant étonné.

– C’était une petite fille avec des yeux d’un bleu d’azur, des cheveux blonds si fins qu’on eût dit un nuage d’or autour de son front ?…

– Oh ! cria le chevalier, vous avez connu Roselys !…

– Une petite fille qui fut exposée sous le porche d’une église ?…

– Madame ! Ah ! Madame ! Vous savez toute l’affreuse histoire de Roselys !

– Et qui fut recueillie, arrachée à l’insulte par une dame qui passa d’aventure ?

– Cette dame, c’était la reine !…

– La reine !

– Oui, madame, et c’est pourquoi je vous disais que ma vie appartient à la reine Isabeau qui pourra en disposer à son gré lorsqu’elle croira venue l’heure où je dois acquitter ma dette.

La duchesse d’Orléans s’était levée. Une étrange expression s’étendit sur son beau visage si pâle en ce moment. Elle s’avança sur Passavant, qui la vit venir en frémissant. Et alors, levant les yeux au ciel, cet ange qu’était Valentine, d’une voix grave et ferme, prononça :

– Oui, je savais tout de cette histoire, excepté le vrai nom de l’enfant, que vous venez de m’apprendre. Mais vous, monsieur, vous ne savez pas la vérité. Et comme ce serait presque un sacrilège que de vous laisser porter le poids d’une reconnaissance que vous ne devez pas…

– Madame ! Madame ! Que dites-vous ! cria le chevalier éperdu.

– Comme je sens votre sincérité profonde, continua la duchesse, et que ce serait un outrage au Dieu de justice que de laisser s’égarer votre cœur, cette vérité quoiqu’il m’en coûte, je dois vous la dire. La dame qui prit Roselys dans ses bras et l’emporta, ce ne fut pas la reine Isabeau.

Passavant recula d’un pas.

– Ce ne fut pas la reine ! murmura-t-il. Et qui donc ?

– Moi ! répondit Valentins avec une majestueuse simplicité.

Comme il avait fait en entrant, Passavant ploya le genou devant la duchesse d’Orléans. Son cœur battait à se rompre. Dans son esprit, pas un doute ne se glissa. Entre la parole de ce sorcier louche, de ce Saïtano suspect, et la parole de cet être de beauté, de suprême loyauté qu’était Valentine, aucune hésitation n’était possible. Pendant quelques minutes, le chevalier demeura ainsi courbé devant celle qui avait tenté de sauver Roselys de la mort. Il tremblait.

À ce moment elle reprit :

– Lorsque je reverrai celle que vous nommez Roselys…

Passavant se redressa, et la duchesse poussa un léger cri ; elle ne reconnaissait plus cette figure livide et terrible. Hagard, éperdu, ne sachant plus ce qu’il faisait, Passavant saisit un bras de la duchesse, et râla :

– Madame, sur Dieu, sur mon âme et ma vie, je vous en supplie ; faites attention à ce que vous dites, car vous me laisseriez croire… Oh ! l’impossible rêve !… croire que Roselys est vivante !

– Elle est vivante, dit simplement la duchesse.

– Vivante ! hurla le chevalier chancelant. Saïtano ! Saïtano ! Sorcier maudit ! Malheur à toi, pour ton effroyable mensonge ! Vivante ! Madame, vous dites que Roselys est vivante ? Où est-elle ? Que fait-elle ? Sous quel nom vit-elle ? Ah ! madame, pardonnez-moi, voyez-vous… Roselys… c’était ma vie !

Valentine allait répondre :

– Roselys vit à l’Hôtel Saint-Pol… Elle s’appelle Odette de Champdivers…

À l’instant où elle allait parler, la porte s’ouvrit violemment, Armagnac entra, suivi d’une vingtaine de gentilshommes, marcha rudement sur le chevalier, et gronda :

– Madame, savez-vous le nom de l’homme que vous avez reçu et qui vous parle avec une insolente familiarité ? Savez-vous ce nom ?

– Le nom ? balbutia la duchesse.

– Il ne l’a pas dit, j’en étais sûr ! éclata le comte d’Armagnac. L’homme qui est devant vous, madame, c’est le sire de Passavant !

La duchesse d’Orléans recula. Elle eut un mouvement d’horreur et murmura :

– L’assassin de mon mari !

Passavant, très pâle, tout droit, le front barré d’un pli, regardait Armagnac face à face. D’un accent glacial, il prononça :

– Oui, Hardy, chevalier de Passavant. Tel est mon nom, tel est mon titre. Fils de Passavant le Brave, cela seul répond de moi. Prenez garde à ce que vous allez dire, monsieur, et vous tous ! ajouta-t-il d’une voix soudain grondante. Je suis Passavant. Que trouvez-vous à redire à cela ?

La duchesse Valentine l’écoutait, le regardait, sentait s’éveiller en elle l’admiration et se réveiller la sympathie, et elle se criait : Non, non ! Celui-là n’est pas un assassin !

– Passavant ? dit durement Armagnac… Le même qui n’a eu qu’à paraître pour que les Écorcheurs de Vincennes se retirassent et que la reine Isabeau fût sauvée ?

– Le même, dit Passavant avec non moins de rudesse. Mais vous insinuez au lieu d’accuser… Silence, messieurs ! cria-t-il, et le murmure des gentilshommes s’éteignit. Il s’agit ici plus que de ma vie : de mon honneur et de mon nom ! On vient de dire qu’à l’affaire de Vincennes, les Écorcheurs se sont retirés devant moi… c’est faux ! Ils ont fui… ce n’est pas la même chose, je crois !

– Passavant ? reprit Armagnac… Le même qui, en l’une de ces soirées de débauche et d’ivresse où se complait la Bavaroise, a été remarqué par elle et s’est mystérieusement entretenu avec elle ?

– Entretenu, oui ; mystérieusement, non !

– Passavant ? Le même qui, dans une auberge de la rue Saint-Martin, a magnifiquement traité les sires de Scas, d’Ocquetonville, de Courteheuse et de Guines, âmes damnées de Jean de Bourgogne ?

Le chevalier eut un éclat de rire strident :

– Pour le coup, c’est vrai, même « magnifiquement » ! Le sire de Guines en sait quelque chose.

– Ne riez pas ! dit Armagnac avec une gravité sinistre. Je vous jure que ce n’est pas le moment !

– Bah ! fit le chevalier dont le sourire fut d’une tragique ironie, j’ai ri avec la mort, je puis bien rire avec vous, et n’était la présence de cette douleur vivante, je vous jure que je rirais bien plus fort. Madame, vous pouvez pardonner cet éclat de rire : à l’attitude de ces messieurs, je présume que ce sera le dernier.

Il y eut un silence pesant.

Armagnac, d’une voix sombre, prononça enfin :

– Madame, et vous, nobles hommes, vous avez entendu. Le sire de Passavant est l’ami de la reine, ennemie du mort. Il est affilié aux Écorcheurs, et si un doute subsistait, ce qui s’est passé dans la rue Saint-Martin suffirait à établir la vérité. Il est l’ami des Bourguignons qui, pour mieux couvrir leur maître, ont feint de vouloir arrêter cet homme hier matin, et l’ont laissé fuir. Sire de Passavant, sur Dieu et votre âme, pouvez-vous jurer que vous n’êtes pas entré dans la rue Barbette la nuit du crime ?

Le sourire du chevalier devint livide. Il leva la main, et dit :

– Sur Dieu et mon âme, je jure que dans la nuit du crime, je me suis trouvé non seulement dans la rue Barbette, mais encore près du noble duc.

Le silence, alors fut effrayant. Mais Passavant continua :

– J’attends !… J’attends que vous disiez tout haut ce que vous pensez !

– Le voici ! dit Armagnac. Je pense que vous êtes l’assassin de mon cousin d’Orléans. Est-ce votre avis, nobles hommes ?

– C’est notre avis, répondit la troupe d’une seule voix.

– Quel châtiment a mérité cet homme ? reprit Armagnac.

– La mort ! répondit la voix énorme faite de toutes ces voix furieuses. Vengeance ! Vengeance !

Passavant, d’un geste foudroyant, tira sa longue rapière flexible, en appuya la pointe sur le parquet, et, penché en avant, la figure effrayante, la voix rocailleuse :

– Et vous, que méritez-vous ? Sire d’Armagnac, gentilshommes, que méritez-vous pour, faussement et sans autre preuve qu’un ramassis de circonstances, accuser l’homme qui est devant vous ? Je vous accuse, moi ! Je vous accuse de félonie et lâcheté parce que votre accusation est vaine et que vous vous mettez à trente pour la soutenir !

– À la potence ! hurla la bande cravachée par ces paroles. À mort ! Tout de suite !

– À mort ! dit Passavant, terrible… Soit ! Tuez-moi ! Qui de vous va me tuer ?

Sa rapière siffla dans l’air.

– Allez ! rugit Armagnac.

C’était le signal. Tous ensemble, ils s’élancèrent sur Passavant, les dagues levées jetèrent des éclairs, et par des cris, par les jurons, par les insultes, ils s’excitèrent au meurtre. C’était fini. Le chevalier allait tomber. À ce moment, Valentine, d’un mouvement rapide, se plaça devant lui et cria :

– Que nul ne bouge ! Seule je commande ici !

– Mais, madame… gronda le comte d’Armagnac, tandis que la troupe entière s’immobilisait.

– Cet homme est mon hôte, dit Valentine d’une voix de souveraine majesté.

Passavant rengaina sa rapière, comme si ce mot seul l’eût fait sacré.

– Venez, monsieur ! dit-elle d’un ton de commandement, tandis que, des yeux, elle contenait encore pour quelques secondes la meute des meurtriers.

– Messieurs, dit Passavant, vous m’avez insulté. Mon insulte vous a répondu. Je tiens la vôtre pour reçue. Tenez la mienne pour valable. Où et quand vous voudrez, nous nous retrouverons.

Et il sortit paisiblement. La duchesse le suivit et ferma la porte contre laquelle elle s’appuya. Il était temps. Les Armagnacs s’élançaient pour frapper le chevalier. La porte fermée les arrêta deux minutes pendant lesquelles ils se consultèrent. Le comte d’Armagnac, en dernier ressort, jugea que l’autorité de la châtelaine pouvait être, en cette occurrence, tenue pour non avenue, et décida qu’il fallait tuer sur le champ le meurtrier du duc d’Orléans. Lui-même ouvrit la porte. Il ne trouva que la duchesse, Passavant avait disparu.

– Qu’avez-vous fait ? s’écria le comte.

– Je l’ai sauvé, dit doucement Valentine.

– Ah ! madame, c’est peut-être un plus grand malheur que vous ne pensez !

Oui, Valentine avait sauvé Passavant. À peine seule avec lui, elle ouvrit une autre porte qui donnait sur l’un des escaliers du château.

– Descendez ! dit-elle. Et vite ! Les furieux vont entrer.

– Madame, dit Passavant, paisible et respectueux, j’aime mieux mourir ici que de vous laisser croyant au crime qu’on m’impute. Sur Dieu, madame, me croyez-vous le meurtrier ?

– Sur Dieu, répondit Valentine, je crois que vous avez tenté de sauver mon malheureux époux et que vous êtes arrivé trop tard, comme vous le racontiez.

Passavant s’agenouilla, saisit la main de la duchesse.

– Madame, reprit-il, vous me croyez donc digne de revoir Roselys ?

– Oui. Et je vous dirai où elle vit, sous quel nom elle vit. Mais, allez. Plus un instant à perdre. Descendez cet escalier aussi bas qu’il vous conduira, dites simplement : « La marraine d’Odette m’envoie à vous… » Allez… et que Dieu vous garde !

– Odette ! murmura le chevalier enivré. Ce nom béni me protège donc ici comme l’ange qui le porte m’a sauvé de la Huidelonne !

Il s’élança dans l’escalier.

– Odette ! murmurait de son côté Valentine de Milan. Odette… Roselys !

Comme on le lui avait dit, Passavant descendit jusqu’au bas de l’escalier, et là, en effet, trouva un homme armé qui lui cria :

– Rebroussez chemin, on ne passe pas ici !

– Mais moi, je passe, dit Passavant, car la marraine d’Odette m’envoie à vous.

– En ce cas c’est différent, dit l’homme avec un soudain respect. Suivez-moi, mon gentilhomme, et faisons vite, car vous avez le mot d’ordre des heures tragiques.

Passavant, du fond du cœur, envoya un souvenir ému à la châtelaine de Pierrefonds, et, suivant rapidement son guide, s’élança dans un long couloir souterrain – une de ces assurances de fuite comme il en existait alors à tous les châteaux féodaux pour le cas de prise et mise à sac. Ce souterrain passait sous les murs du château et aboutissait presque au pied de la colline.

Passavant, après avoir franchi deux portes de fer, se retrouva, non sans étonnement, dans les caves même de cette auberge où il avait laissé son cheval. Sans doute l’hôte était là pour recevoir ceux qui, d’accord avec les maîtres du château, prenaient ce moyen de fuite. Sans doute l’auberge elle-même n’était là que pour masquer l’entrée du souterrain. Cet hôte, qui se montra fort empressé auprès de Passavant, lui assura que le cheval avait mangé, et lui conseilla de piquer des deux. Passavant n’entrevit ce brave que quelques secondes, dans l’obscurité, mais il lui parut avoir une telle ressemblance avec l’hôte de la Truie Pendue qu’il ne pût s’empêcher de lui demander :

– Seriez-vous d’aventure un frère de maître Thibaud Le Poingre ?

– Non, répondit l’hôte étonné. Mais si vous voulez m’en croire, sautez en selle sans plus tarder, car le mot de passe que vous avez donné ne sert que dans les circonstances où il est question de vie et de mort.

Tout compte fait, le chevalier trouva le conseil raisonnable. Il monta donc à cheval et se dirigea tout droit sur Villers-Cotterets. Comme il entrait sous le couvert de la forêt, plusieurs cavaliers chargés de le poursuivre sortirent du château. Mais le chevalier était loin déjà, et pour supprimer une inutile inquiétude aux lecteurs qui s’intéressent à lui, nous pouvons dire tout de suite que les Armagnacs ne l’atteignirent pas et rentrèrent bredouilles après avoir battu les bois d’alentour.

Après avoir failli succomber aux dagues des gens du château, le pauvre chevalier fut sérieusement menacé de mourir de faim et de soif. Il n’osait pas recommencer l’aventure de Dammartin.

– Je n’aurais, songeait-il, qu’à tomber sur une hôtesse qui refuserait la boucle de mon chapeau. Je deviendrai ainsi une dette ambulante, et toutes les jolies filles de ce charmant pays diraient de moi : C’est la statue équestre de la Dette !

Il riait avec lui-même. Il trottait avec cette joie profonde qu’on a lorsqu’on se trouve tout à coup débarrassé d’une idée funèbre. C’est à peine s’il pensait au formidable danger qu’il venait de courir et à ceux, plus formidables encore qui l’attendaient dans l’avenir avec des ennemis comme Isabeau, Jean de Bourgogne, Bernard d’Armagnac, sans compter l’innombrable menu fretin.

Sa joie était double :

D’abord, il ne devait plus rien à la reine Isabeau puisque Roselys avait été sauvée par Valentine. Donc, il se sentirait les coudées franches pour défendre Odette contre la haine de cette reine.

Ensuite, il savait maintenant que Roselys était vivante.

Et il se tourmentait l’esprit pour deviner dans quel but Saïtano lui avait dit que Roselys était morte, et que la reine Isabeau, l’ayant arrachée à l’ignominie de l’exposition, n’avait pu la sauver de la mort…

Il résolut d’éclaircir ce point étrange et d’aller chez Saïtano. Puis, bientôt, toutes ces pensées se fondirent en une seule qui faisait trembler son cœur comme les premières caresses du soleil levant font trembler une fleur : Roselys vivait ! La duchesse lui avait promis de lui dire où et sous quel nom elle vivait !… Bientôt, donc, il reverrait l’amie de son enfance…

Tout à coup, il arrêta net son cheval. Il pâlit. Un trouble étrange emplit son regard de lumière et de franchise, comme ces nuages noirs qui soudain projettent une ombre sur l’azur de la mer. Il songeait à Roselys… et c’était Odette qu’il voyait !

Clairement, avec une aveuglante et terrible évidence, il vit qu’il aimait Odette ! Il se l’affirma pour la première fois. Et ce fut avec une sorte d’angoisse que, tout bas, il se murmura :

– Roselys ?… Odette ?…

Il nous faut répéter ici que le chevalier de Passavant n’était pas de ces subtils personnages qui se posent à eux-mêmes des problèmes d’âme, des cas de conscience épineux. Le pauvre chevalier n’était pas de force à lire dans son cœur et à prendre une détermination sur un pareil sujet. Mais il fut profondément malheureux de sentir qu’il adorait encore Roselys et qu’il aimait Odette.

Ce fut là-dessus qu’il se mit à ruminer, marchant au pas. Il atteignit enfin Paris vers la chute du jour, et, heureusement, une autre préoccupation vint alors le tirer des palabres plus ou moins philosophiques qu’il essayait de se tenir avec sa bonne foi ordinaire.

En effet son estomac se mit à crier famine, et à crier si fort qu’il fallait bien l’entendre. Passavant songea à l’heure merveilleuse qu’il avait passée sur le plateau du Voliard, près du feu, dévorant le dîner que lui avait laissé dans les fontes la bonne hôtesse de Dammartin. Il arriva à l’auberge de la Truie Pendue, entra sans bruit dans la cour, plaça son cheval à l’écurie sans prévenir personne, et lui qui se fut coupé le poignet plutôt que de dérober une maille, se fit tranquillement voleur pour son cheval : il alla au coffre à avoine, et emplit la mangeoire de la bête affamée.

– Si maître Le Poingre me voyait ! songeait-il en souriant.

Il sortit sans avoir été remarqué. Pour rien au monde, il n’eût demandé à Thibaud une hospitalité qu’il ne pouvait payer. Il se mit à errer dans Paris.

En somme, il se trouvait sans gîte – et il avait faim !

Il faisait nuit. Une de ces nuits sombres et tristes : des rues submergées sous les brouillards : pas de lumières ; pas de passants.

Où allait-il en cette soirée d’abattement, de faim, de tristesse ? Il ne sut pas. Cent fois, il fut sur le point de retourner à la Truie Pendue, et chaque fois il poursuivit son chemin, se donnant pour prétexte qu’il n’avait pas d’argent, et oubliant que, sans sou ni maille, il avait forcé le même Thibaud Le Poingre à lui ouvrir un crédit illimité.

Il s’aperçut tout à coup qu’il se trouvait dans la Cité.

Il se ressouvint alors du mensonge de Saïtano. Et il se dit qu’il était temps d’aller demander au sorcier : Pourquoi avez-vous dit que Roselys fut recueillie par la reine ? Pourquoi avez-vous dit que Roselys était morte ?…

Ce lui fut d’une affreuse amertume. Brusquement, il s’arrêta dans un angle de carrefour, cacha son visage dans ses deux mains, et râla :

– Ceci serait vraiment une hideuse aventure ? Est-ce que j’ai donc le cœur d’un bourreau ? Suis-je donc plus détestable que Jean de Bourgogne et Isabeau ? Quoi ! Est-ce vrai ? Est-ce que vraiment je regrette que Roselys soit vivante ?…

Non, le pauvre naïf, il ne regrettait pas cela ! Il se calomniait affreusement. Sa joie, au contraire, que l’amie adorée de son enfance fût vivante, était immense.

Seulement… ah ! seulement, à côté de l’image de Roselys s’en dressait une autre !

Une autre fois encore, la faim lui rendit le service de l’arracher à des pensées qu’il n’était pas de force à élucider. Il se remit donc en route, renvoyant à plus tard sa visite à Saïtano, et grommelant contre la dure nécessité où se trouve l’homme de satisfaire à cet implacable tyran : l’estomac.

En somme il n’avait pas mangé depuis la veille, et il commençait à s’affaiblir lorsque des bruits confus de rires, de querelles, de jurons le tirèrent de cette léthargie morale où il s’enlisait ; en même temps, il vit de nombreuses lumières.

– Le Val d’Amour ! gronda-t-il en haussant les épaules. Il se détourna, et il allait s’enfoncer dans une ruelle noire : une main légère se posa sur son bras, une voix un peu tremblante lui dit :

– Est-ce moi que vous cherchez, beau capitaine ?

Un peu de la lumière du Val d’Amour éclairait la fille pâle qui lui parlait doucement. Il la regarda un instant, puis cherchant à se détourner :

– Excusez-moi… Je ne cherche personne.

Mais elle le retint par le bras, et avec un soupir, reprit :

– Quoi ! ne me ferez-vous pas l’honneur de vous reposer quelques minutes en mon logis ?…

Il y eut un silence. La fille pâle baissa la tête et, à voix basse, murmura :

– Vous pouvez y venir sans crainte… Jamais mon logis ne fut souillé par une pensée mauvaise. Impure je suis, mais mon logis si pauvre est pur. Vous serez le premier homme qu’il aura vu… Oh ! je serais si heureuse de vous y voir, ne fût-ce que quelques instants, afin que je garde le souvenir de votre présence !

Exaspéré par ses pensées et par les vociférations de son estomac, Passavant se recula d’un pas.

– Eh ! mort diable, gronda-t-il, je suis sans sou ni maille, ne le voyez-vous pas ? Ne voyez-vous pas que j’ai faim ?

– Faim ! Vous ! s’écria la fille pâle.

– Allons, mon enfant, reprit le chevalier avec douceur, déjà honteux qu’il était de son brusque mouvement, c’est une façon de dire. Adieu ! La vérité est que je désire aller seul par les rues…

– Non, non ! Vos yeux brillent de fièvre… vos mains sont glacées. Vous tremblez… Venez, ah ! venez, ou bien alors je croirai que le beau capitaine qui se battit pour moi ici même et qui me donna un bel écu d’or… je croirai que l’orgueil est plus fort chez vous que la pitié.

Le chevalier étonné regarda plus attentivement la pauvre fille et reconnut alors Ermine Valencienne. Elle avait pris sa main et l’entraînait dans une de ces sombres ruelles qui faisaient de la Cité un inextricable réseau de mailles serrées. Docile, il suivait.

Ermine Valencienne entra dans l’étroite allée d’une maison, monta deux étages, et ouvrit une porte. Une chambre apparut au chevalier, claire, propre, son carreau luisant ; une table en chêne, trois escabeaux, un bahut modeste, un lit tout blanc la meublaient. À la tête du lit, sous une grossière image de la Vierge, un rameau de buis béni.

Tout cela fleurait l’honnêteté, et osons le dire, la chasteté.

Passavant, sur le seuil, s’arrêta pensif.

Sur un geste de timide invitation, il entra. Ermine Valencienne l’entraîna alors jusqu’au bahut. Là, sur l’entablement, en travers, il y avait une épée de combat ; à côté, un vieux missel ; puis un chapelet et d’autres objets précieusement placés, souvenirs de l’enfance et de la famille de la pauvre fille de joie. Parmi ces objets, au milieu, sur un petit carré de velours, reposait une pièce d’or, un écu tout neuf. Ermine le prit et murmura :

– C’est l’écu que vous m’avez donné ; j’avais faim, mais je n’ai pas voulu le dépenser ; il m’a semblé qu’avec cette pièce d’or, le bonheur entrait dans mon logis, parce que vous étiez le premier qui m’eût parlé sans haine ni mépris, parce que vous avez risqué votre vie pour moi.

– Risquer ma vie, dit Passavant ; si vous saviez combien c’est peu de chose…

Ermine continua :

– Ce soir, c’est autre chose. L’écu sera dépensé.

– Ma foi, dit gaîment le chevalier, j’y consens, et nous le mangerons ensemble.

– Je cours à l’auberge où vous vous êtes battu pour moi, dit Ermine.

Et elle cria :

– Trop-va-qui-dure ! Ma chère Trop-va-qui-dure, venez un instant tenir compagnie à ce chevalier qui accepte l’hospitalité dans notre logis !

– Qu’est-ce que Trop-va-qui-dure ? fit Passavant étonné.

– C’est Jehanne… une digne créature qui habite avec moi, là, dans cette chambre ; Jehanne, de la rue Trop-va-qui-dure. Alors, on l’appelle par le nom de sa rue.

Une porte, au fond de la pièce, s’ouvrit. Une femme parut. Ermine Valencienne, toute joyeuse, rose de fierté, sortit en courant. La femme entra.

Hardy de Passavant se trouva seul, seul en présence de Laurence d’Ambrun.

II – TROP-VA-QUI-DURE

Nous avons dit que la rue Trop-va-qui-dure était une sorte de Val d’Amour situé dans la ville, mais un Val d’Amour de bas étage. Cette rue était l’une de celles que l’ordonnance de 1363 désignait comme lieu de résidence aux cinq mille filles de joie que l’on comptait dans Paris.

C’est donc dans cette rue Trop-va-qui-dure que, revenant au moment où Laurence d’Ambrun sortit de l’Hôtel Saint Pol après son entrevue avec Odette de Champdivers, nous prions le lecteur de nous suivre.

La théorie de Saïtano sur la mémoire était double.

D’abord il est possible par une certaine action sur le cerveau de créer une mémoire artificielle, c’est-à-dire de provoquer dans un esprit le souvenir d’événements qui n’ont pas existé. Si cela est possible, on doit pouvoir également abolir dans le même esprit le souvenir des événements qui ont existé. La conclusion, c’est qu’on peut donner à un esprit une personnalité nouvelle.

Exemple : abolissons en Laurence d’Ambrun le souvenir des faits successifs qui constituent sa vie, et il n’y a plus de Laurence, puisque c’est le souvenir seul qui fait la personnalité ; le futur n’existe pas, le présent est insaisissable tant qu’il n’est pas à l’état de passé.

Le passé seul existe donc. Il existe à l’état de souvenir. Plus de souvenir, plus de Laurence. En cet être amorphe, créons artificiellement le souvenir de choses qui n’ont pas existé, le souvenir d’un nom qui n’est pas le sien, le souvenir d’un logis qu’elle n’a pas habité, le souvenir d’événements qui se sont passés en ce logis ; alors, à l’être amorphe, nous avons donné une personnalité nouvelle : Laurence est devenue Jehanne.

La deuxième partie de la théorie était d’un intérêt plus poignant, plus dramatique, si l’on veut.

Nous disons : ni le présent, ni l’avenir n’existent. Seul, le passé est vivant. Il vit dans le souvenir. Ici intervient une conception remarquable et qui prouve que ce Saïtano, fou peut-être, était capable d’étranges efforts de pensée. Il disait : se souvenir, c’est créer une image de l’événement passé, non pas une image métaphorique, mais une image réelle. C’est donc revivre jusqu’à un certain degré l’événement qu’on a vécu.

Cette image est dans toute sa force à l’instant où l’événement se produit. Une seconde après, elle commence à s’affaiblir. Le souvenir la crée à nouveau, mais de plus en plus faible, jusqu’à ce que le cerveau soit impuissant à l’évoquer.

Si, à ce moment, on infuse une force nouvelle au souvenir, l’image créée sera plus distincte. Si cette force infusée est suffisante, l’image deviendra de plus en plus nette, remontant le cours des temps comme elle l’avait descendu, jusqu’au moment où l’image créée par le souvenir se confondra avec l’image créée par l’événement lui-même, c’est-à-dire qu’à ce moment on revivra complètement l’événement.

Exemple : Laurence, et la scène de l’oratoire du logis Passavant.

Douze ans, après, cette scène n’existe plus qu’à l’état de souvenir ; l’image créée s’affirme ; les détails s’estompent ; dans l’esprit de Laurence, la scène reste à son plan d’époque, elle n’est que le reflet de ce qui s’est passé jadis.

Restaurons les détails, et l’image reprend de la fraîcheur ; intensifions le souvenir, au point que les gestes, les attitudes, les costumes, les meubles, les voix, tout soit remis en état de vibration, et Laurence croira que la scène d’il y a douze ans vient de se passer il y a un an, il y a six mois, il y a deux jours, une heure, quelques minutes. Intensifions encore, et elle croira que l’événement « se passe » actuellement : elle le revivra avec les mêmes sensations.

Non seulement il nous a paru curieux d’exposer cette double théorie, mais encore cette rapide exposition était indispensable pour l’intelligence des scènes qui vont suivre ; le lecteur aura donc l’indulgence de nous passer ce morceau indigeste, nous en convenons volontiers.

Laurence d’Ambrun, on s’en souvient, se heurta à Jean sans Peur au moment où elle allait sortir de l’Hôtel Saint Pol. Là se créa un phénomène que Saïtano n’avait pas prévu.

Laurence était devenue Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure.

La vue de Jean sans Peur faillit abolir Jehanne et ressusciter Laurence…

Pourtant, soit par des toxiques, des mélanges de stupéfiants et de révulsifs dont la liste ne nous est pas parvenue, soit par des actions plus directement exercées sur le cerveau, soit enfin par des pratiques de sorcellerie inconnues, Saïtano avait si puissamment agi sur la mémoire de la malheureuse que, quelques minutes plus tard, elle ne songeait plus à son amant, père de sa fille.

Par des chemins qu’elle « reconnut », elle gagna la rue Trop-va-qui-dure. Elle reconnut cette rue où elle n’avait jamais pénétré. Elle arriva dans une maison qu’elle ne connaissait pas, et elle dit : C’est étrange que je sois si lasse. Heureusement, me voici arrivée « chez moi »…

Elle entra sans hésiter dans cette maison, monta jusqu’au galetas, tira une clef de la poche de son tablier (partie du costume dont l’usage remonte plus haut encore que cette époque), ouvrit, entra dans le taudis, tous ces actes, tous ces gestes automatiques comme s’ils eussent été répétés très souvent.

Laurence jeta un coup d’œil indécis sur les quelques pauvres meubles du taudis. Elle eut un éclair de défiance. Un instant, les instincts de luxe artistique accumulés en elle par l’éducation combattirent les suggestions de la mémoire artificielle. Il y eut une lutte rapide entre Laurence d’Ambrun et Jehanne Trop-va-qui-dure.

Cette dernière triompha.

Ce jour, Laurence, paisiblement, se livra aux journalières et humbles besognes qu’eût exécutées la Jehanne imaginée par Saïtano. Elle récura sa vaisselle d’étain. Elle lava dans un grand baquet quelque menu linge. Elle surveilla la pauvre cuisine qu’elle mit en train sur l’âtre.

Ne se voyant plus rien à faire, elle chercha des yeux autour d’elle un objet qui lui manquait. Quoi ? Elle ne savait. D’une lente pression, elle appuya ses mains sur son front.

– C’est cela ! murmura-t-elle enfin. C’est mon missel que je cherche, pour lire !

Son missel ! Un missel chez une malheureuse comme Jehanne !… C’était Laurence qui, par subconscience, essayait de s’éveiller… Elle se mit à rire.

– Quelle idée ! fit-elle. Moi qui ne sais pas lire ! Et où aurais-je jamais eu un missel… moi ?… Pourtant, je le vois, il me semble… avec son couvercle de bois verni et son fermoir d’argent ciselé représentant deux croix… et je vois les pages avec leur belle écriture, les premières lettres peintes en azur et en rose, et à de certaines pages, les saints et la Vierge, et sainte Madeleine et tant d’autres… Où ai-je vu ce missel ?… Bon ! Je l’aurai vu chez quelque dame de bourgeoisie et cela m’a frappé l’esprit, c’est un simple souvenir.

Ce mot inconscient était terrible. Oui, c’était un simple souvenir…

Sur le soir, Laurence fut prise d’inquiétude.

Quelle inquiétude ?…

Elle éprouva tout à coup une mortelle tristesse, et comprit que tout son être se révoltait contre ce qu’elle allait faire. Elle ne voulait pas. Elle rougissait et pâlissait coup sur coup. En elle, Jehanne se souvenait de ce qu’elle avait à faire, comme tous les soirs. Et en elle, Laurence s’indignait d’avoir à le faire. Encore, Laurence fut vaincue.

Ce fut avec des soupirs d’angoisse et de honte, avec des larmes brûlantes, avec des hésitations, des reculs, des détours dans le taudis, ce fut donc après une résistance acharnée qu’elle se trouva enfin portée devant un coffre qu’elle ouvrit. Une minute, elle demeura les yeux fixes et mornes. Puis elle dit à haute voix : C’est pourtant l’heure de m’attifer et de me faire belle !

Le coffre contenait : le manteau à collet renversé ; le diadème en plumes de geai ; la fourrure de fausse hermine et la ceinture d’argent.

L’attirail des filles de joie !… Le costume dont certaines parties, telles que la ceinture et les plumes étaient obligatoires, afin que celle qui les portait comme une enseigne pût être facilement reconnue comme exerçant cet état et aussi pût être évitée par les honnêtes bourgeoises.

Laurence, devant un petit miroir d’acier poli, commença à arranger sa magnifique chevelure.

Elle était blanche cette chevelure, d’un blanc éclatant, couleur de neige pure, par les matins de soleil. Cela seul avait vieilli en elle. Le visage était adorablement jeune.

Précipitamment, avec une sorte de rage, Laurence acheva de s’habiller, ceignit la ceinture, posa sur sa tête les plumes de geai avec une dextérité qui prouvait sa longue habitude de cette manœuvre ; elle rougit ses lèvres au carmin ; elle peignit ses sourcils ; elle colora ses joues avec des pâtes qu’elle trouva dans le coffre.

Elle sortit enfin du taudis…

Elle descendit le misérable escalier…

Elle se trouva dans la rue…

La rue Trop-va-qui-dure ! Quelques misérables filles de la plus basse catégorie erraient çà et là, guettant le soldat. Quand elles aperçurent Laurence, il y eut une stupeur parmi elles. Des ricanements, d’abord, puis des rumeurs coururent. Elles s’assemblèrent. Elles grognaient entre elles des insultes, des jurons. Elles disaient :

– Qui est celle-là ? On ne la connaît pas.

– D’où sort-elle ? Que vient-elle faire en « notre » rue ?

– Si bien huppée, habillée de neuf, et avec de l’hermine !… et une ceinture de vrai argent !… et des plumes toutes fraîches !… Elle n’a pas honte, non !

– C’en est une du Val d’Amour, sûrement !

– La coquine vient nous enlever le pain de la bouche ! À quoi pense le prévôt ?

– Au Val d’Amour, voleuse, au Val d’Amour !…

La rumeur devenait menace. Farouches, les louves de la rue Trop-va-qui-dure encerclaient la malheureuse, interdite, éperdue, qui balbutiait :

– Mais je suis Jehanne ! Vous ne me reconnaissez donc pas ?

Et, comme dans un éclair de folie, elle se murmurait :

– Comment me reconnaîtraient-elles, puisque je ne me reconnais pas moi-même !

– Hors d’ici ! hurla la bande furieuse. Au Val d’Amour ! Et vite ! Ou gare les griffes :

Les griffes sortirent. Laurence, doucement, s’en allait. Où ? Elle ne savait pas. La bande gesticulante et hurlante, les griffes tendues, se tenait pourtant à distance respectueuse. Elles n’étaient pas méchantes, ces malheureuses, et il leur suffisait que l’intrigante s’en allât de leur rue. Or, elle s’en allait !

Bientôt, Laurence n’entendit plus les vociférations.

Elle se trouvait hors de la rue Trop-va-qui-dure. Quant à savoir ce qu’elle devait faire, pourquoi elle se trouvait là, et où elle devait aller, ceci était hors de sa conviction, Seulement, elle se murmurait avec effarement :

– La rue Trop-va-qui-dure n’est donc plus ma rue ? Je ne dois donc plus rentrer chez moi ? Où dois-je aller ? Elles ont dit : Au Val d’Amour. Pourquoi là et non ailleurs ?

Là encore se produisait un phénomène qui avait échappé à la sagacité de Saïtano : Hors de l’ambiance et des souvenirs imposés par le sorcier, l’esprit de Laurence devenait une épave qui devait obéir à l’impulsion de tous les vents. On lui avait crié : Au Val d’Amour ! C’est vers le Val d’Amour qu’elle se dirigea, et comme elle ignorait le chemin, elle s’adressa au premier passant venu.

Ce passant était un sergent à verges de la prévôté de Paris.

Il considéra, émerveillé, cette belle fille qui ne craignait pas de s’adresser à un agent de l’autorité justement pour enfreindre les ordres de cette autorité. La fille était en état de rébellion puisqu’elle arborait les insignes de son métier, hors des endroits où elle avait le droit de l’exercer.

Il se dit : Mon devoir est d’arrêter la vagabonde. Oui, mais elle est bien belle !

Machinalement, tout en discutant avec lui-même, les yeux en coulisse et le sourire vainqueur, il finit par se mettre en route vers le Val d’Amour ! Il se disait : « Elle me demande le chemin du Val d’Amour qu’elle connaît mieux que moi. C’est une façon de m’exprimer l’admiration que je lui fais éprouver… » L’autorité, la force, la morale et autres vertus durent se voiler la face : le sergent capitulait et escortait la délinquante, sûr de trouver au bout du chemin la récompense de sa trahison.

De ce fait que Laurence marchait près d’un sergent, il résulta qu’elle atteignit la Cité sans avoir été molestée par les passants ou arrêtée par d’autres représentants de l’ordre public.

– Eh bien, la belle, fit tout à coup le sergent, nous voici au Val d’Amour, conduisez-moi chez vous.

– Chez moi ? Mais je suis Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure.

Le sergent fronça les sourcils, hérissa la moustache, roula des yeux féroces, et dit :

– Auriez-vous bien l’audace de vous moquer d’un sergent à verges ? Prenez garde !

– Que voulez-vous ? demanda Laurence.

– Que vous me conduisiez chez vous, grommela l’agent de l’autorité.

En même temps, il saisit Laurence par le bras. Presque aussitôt des menaces éclatèrent autour de lui. Les sergents n’étaient pas bien vus des Parisiens, peuple frondeur dans les siècles des siècles. Au Val d’Amour, c’est à peine s’ils avaient le droit de se montrer. En un clin d’œil, le pauvre diable fut entouré, houspillé d’importance et, avant d’avoir pu se reconnaître, expulsé du Val d’Amour.

– C’est bien fait, se dit-il, fort triste en lui-même, je suis puni par où j’ai péché. Mais je tiendrai cette coquine à l’œil. Il faudra bien qu’elle paye sa trahison.

La coquine, cependant, s’était mise à fuir.

Affolée, elle entra dans une ruelle, où le bruit de l’échauffourée faisait sortir tout le monde, pénétra dans la première allée qui se présenta à elle, et s’assit, haletante, sur la première marche de l’escalier. C’était l’escalier qui conduisait au logis d’Ermine Valencienne.

Ce fut là, sur cette marche, qu’Ermine la trouva, comme elle descendait une heure plus tard. Avec étonnement, Ermine vit cette figure qui était inconnue. Avec plus d’étonnement encore, elle remarqua sur cette figure un air de décence et de dignité qui la frappèrent.

– Celle-ci n’est pas du Val d’Amour, se dit-elle. Et pourtant, elle en a le costume.

Ermine Valencienne, elle, était bien du Val d’Amour. Comment avait-elle été réduite à ce triste état ? Nous l’ignorons. Ce qui est sûr, c’est qu’elle en souffrait. Cette malheureuse fille, créée pour une vie d’honnêteté, faite pour le foyer, n’avait pu, malgré ses efforts, anéantir ses instincts d’innocence. C’était un malheur pour elle qu’elle eût le cœur sain…

Ermine, après avoir attentivement considéré cette femme qui pleurait en silence, s’assit près d’elle sur la marche et lui prit la main.

– Où logez-vous ? commença-t-elle.

– Je n’ai pas de logis, répondit Laurence en hésitant, comme si elle eût interrogé des souvenirs déjà près de s’effacer. J’en avais un dans la rue Trop-va-qui-dure. Je m’appelle Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure. Mais il paraît que ce logis n’est pas le mien, puisqu’elles m’ont crié de venir au Val d’Amour. Est-ce ici, le Val d’Amour ?

L’entretien ainsi commencé se poursuivit sur cette marche. Il en résultat avec évidence pour Ermine que Jehanne se trouvait sans logis. D’autres conclusions se présentèrent à son esprit, mais avec moins d’évidence. Elle devina vaguement qu’elle se trouvait en présence d’une inexplicable infortune. Elle précisa mieux que cette Jehanne n’avait dû jamais exercer le métier auquel, dès longtemps, elle s’adonnait. Le mystère de cette rencontre surexcita son imagination, et son bon cœur fit le reste.

– Écoutez, dit-elle enfin, voulez-vous demeurer avec moi, tout au moins quelques jours ? À côté de ma chambre, il y en a une autre qu’habitait Jacqueline, mon amie. Mais Jacqueline a été prise, voici trois jours, par les gens du guet, et Dieu sait quand elle sortira de prison. Allons venez.

Laurence se laissa conduire, et bientôt fut installée dans la chambre de Jacqueline, qui était attenante à celle d’Ermine Valencienne. Cette nuit-là, pour la première fois depuis bien longtemps, Laurence dormit d’un sommeil paisible. Elle se sentait protégée…

Le lendemain, la liaison ébauchée s’acheva. Il y eut une fort longue conversation que nous ne rapporterons pas, mais dont nous signalons un fragment. Ermine, au cours de cet entretien, avoua l’horreur que lui inspirait le Val d’Amour, et elle ajouta :

– Depuis six mois, avec Jacqueline, nous apprenons à broder. C’est difficile. Mais quand je saurai broder, je serai délivrée et je gagnerai ma vie, car je connais des dames de bourgeoisie et de noblesse qui paient généreusement les ouvrages de broderie.

– Broderie ? murmura Laurence pensive.

– Oui, c’est un talent qu’on n’apprend pas aux pauvres filles comme moi.

– Mais, dit Laurence, il me semble… oui… j’en suis sûre même… je sais broder, moi !

– Eh bien, voulez-vous que je vous dise ? Cela ne m’étonne pas. Même vous me diriez que vous savez lire et écrire, je vous croirais encore. À vous voir, à vous entendre, on devine bien, allez, que vous êtes de noblesse…

– Moi ! s’écria Laurence avec un rire contraint. Mais je vous dis que je suis Jehanne de la rue Trop-va-qui-dure !

Quoi qu’il en fût il demeura établi que Jehanne savait broder. Ermine battit des mains.

À partir de ce moment. Laurence, installée dans le logis d’Ermine Valencienne, vécut pour quelques jours une vie nouvelle. Se rendit-elle compte qu’elle recevait l’hospitalité d’une fille perdue ? C’est bien improbable. Il est possible en tout cas que sa générosité d’âme lui ait conseillé l’ignorance, Ermine, de son côté, mettait tout en œuvre pour échapper à cette sorte d’esclavage qu’elle subissait. Les écharpes, les voiles de hennins et même la lingerie n’allaient pas sans broderies. Dès le lendemain, Ermine trouva de quoi occuper le talent de sa nouvelle amie et assurer ainsi leur existence à toutes deux.

III – LE MORT VIENT CHERCHER SA PLACE

Donc le chevalier de Passavant était entré dans la chambre d’Ermine Valencienne, qui partit à la recherche d’un dîner, armée de cet écu d’or qu’elle avait gardé par une pensée de pur sentiment. Le chevalier, comme nous l’avons expliqué, mourait de faim ; il n’eut donc pas le courage de s’opposer à ce sacrifice que lui faisait Ermine. Il demeura et machinalement leva les yeux sur la femme qui entrait venant de l’autre chambre, la femme qu’avait appelée Ermine, celle qui tout simplement portait le nom de sa rue, sans doute parce qu’elle n’en avait pas d’autre.

Jehanne Trop-va-qui-dure s’avança vers Passavant et lui dit :

– Soyez le bienvenu, monsieur, dans le logis d’Ermine et de Jehanne. Ermine m’a conté la belle histoire de l’écu d’or et de la bagarre qui s’ensuivit. Sans vous connaître, je vous avais admiré.

Le chevalier demeurait immobile et muet, frappé de stupeur. Enfin, il murmura :

– Jehanne Trop-va-qui-dure… un nom de malheureuse perdue… On sait trop ce qu’est cette rue… Non, cette femme ne s’appelle pas ainsi !

L’attitude, la voix, et jusqu’aux paroles qu’elle choisissait pour s’exprimer, tout en effet révélait chez Jehanne des habitudes de dignité morale peu en harmonie avec ce nom significatif de Trop-va-qui-dure.

C’est ainsi, du moins, que le chevalier de Passavant s’expliquait cette stupeur qui l’accablait. Presque aussitôt, il eut la clef de son étonnement, et, presque malgré lui cria :

– Mais… oh ! mais je sais votre nom, moi ! Et ce n’est pas celui que vous dites !

– Mon nom ?… bégaya Laurence d’Ambrun.

Le chevalier frémissait. Toute son enfance s’évoquait à ses yeux, comme ces scènes de théâtre qu’on illumine tout à coup, au milieu d’une profonde obscurité. Oui, il la reconnaissait, en dépit des cheveux blancs.

Il s’avança vers Jehanne, lui saisit les deux mains, la regarda dans les yeux, et cria :

– Laurence ! Vous que j’appelais ma grande sœur ! Laurence ! Laurence d’Ambrun ! Voyez l’homme qui vous parle, c’est Hardy ! Souvenez-vous, Hardy de Passavant !

Laurence d’Ambrun secoua la tête d’un air farouche. En même temps elle tremblait. Elle avait cette physionomie d’obstination tragique de la femme qui refuse d’avouer, qui préfère la mort à l’aveu, sachant peut-être que l’aveu lui fera perdre plus que la vie. L’esprit de Saïtano était en elle. Tout ce qui était Laurence était aboli.

Le chevalier, devant ces gestes de dénégation, pâlit. Ses nerfs vibrèrent. Sa volonté s’exaspéra de ce qu’il y avait d’incompréhensible, d’improbable dans l’attitude de Laurence.

– Vous êtes Laurence, cria-t-il. Quoi ! Vous reniez le logis Passavant qui vous abrita ? Vous reniez ma mère qui vous recueillit ? Vous me reniez, moi, qui vous aimait en frère ?

– Je suis Jehanne, râla-t-elle, Jehanne Trop-va-qui-dure.

– Oh ! rugit le chevalier. Et votre fille vivante, entendez-vous ! Votre fille que je vais revoir, on me l’a juré, et que je puis remettre entre vos bras ! Roselys ! Roselys !…

Une sorte de secousse électrique fit chanceler Laurence, à ce nom qui fut lancé à toute volée. Elle se tordit les bras. Ses yeux se révulsèrent sous l’intense effort qu’elle faisait pour se libérer. Mais elle prononça dans une sorte de grondement, comme si les paroles lui eussent déchiré la gorge :

– Roselys ? Quel nom est cela ? Ma fille ! Je n’ai pas de fille !

– Roselys ! Roselys ! répéta le chevalier avec une rage désespérée.

– Il n’y a pas de Roselys ! dit Laurence d’un ton morne.

Passavant la lâcha, recula, la contempla, et enfin retomba dans le même étonnement que tout à l’heure. Mais, cette fois, il se disait : la ressemblance est prodigieuse… j’aurais juré… et ce n’est pas elle !

À ce moment, Ermine Valencienne rentrait dans le logis. Sur une modeste table, gaiement, elle plaça des plats d’étain et un gobelet de même métal.

Devant les victuailles, Passavant sentit gronder sa faim un instant oubliée. Il s’attabla donc et Ermine le servit, lui versa à boire. Le chevalier mangea silencieusement, ne perdant pas de vue Jehanne qui avait repris cet aspect paisible ou plutôt indifférent qui lui était habituel. Lorsque son appétit se trouva calmé, le chevalier se leva.

– Adieu, dit-il, et grand merci ; vous avez pour moi écorné ce pauvre écu ; je ne vous oublierai pas.

Passavant était ému, mais rien ne lui déplaisait autant que de laisser voir son émotion. Si l’adieu était un peu brusque, le ton le corrigeait. Ermine, un peu pâle, murmura :

– Vous m’aviez dit que vous n’aviez pas de logis…

– C’est vrai pour l’instant tout au moins.

– Je puis, reprit-elle en hésitant, je puis très bien partager pour cette nuit la chambre de Jehanne et vous laisser celle-ci… Je sais que peut-être, je ne suis pas digne d’offrir l’hospitalité à un chevalier tel que vous… mais…

Passavant lui prit les deux mains, se pencha sur elle, et, fraternellement, l’embrassa sur les deux joues en disant :

– Vous êtes digne d’offrir l’hospitalité à un prince, et je ne suis qu’un pauvre hère. Je ne veux pas que demain, au jour, on puisse dire qu’on a vu un homme sortir de chez Ermine Valencienne.

Ermine baissa la tête et pâlit, troublée par une des joies les plus pures qu’elle eût ressenties. Le chevalier la traitait en fille dont la réputation est à ménager. Elle avait donc une réputation ? Elle n’était donc pas une fille perdue ? Le jeune homme avait trouvé la flatterie la plus délicate qu’il pût offrir à la pauvre fille de joie. Il répéta doucement :

– Adieu donc. Je vous reverrai, soyez-en sûre.

Ayant jeté un dernier regard à Jehanne, adressé un dernier geste à Ermine, il sortit comme onze heures du soir sonnaient au jacquemart de l’abbaye de Cluny.

Il résulta de tout cela que cette mélancolie qui avait accablé le jeune homme disparut comme par enchantement. Une fois dans la rue, il se demanda avec surprise ce qu’il faisait là, et pourquoi il n’avait pas tout bonnement repris son gîte à la Truie Pendue.

Il se sentait fort. Il éprouvait même quelque gaieté. Son humeur narquoise lui revenait.

– Allons, se dit-il, tandis qu’un sourire sceptique errait au coin de ses lèvres, je sais maintenant une chose de plus, et tous les jours j’apprends à vivre : je sais maintenant qu’une pinte de bon vin est un remède contre les idées noires, si tant est que j’aie jamais eu des idées noires. J’en userai à l’occasion. Si je ne retrouve pas Roselys, je m’enivrerai comme Gringonneur, et tout sera dit. Comme c’est simple !

Pendant que Passavant discutait avec lui-même sur cette simplicité qui n’était peut-être pas aussi simple qu’il le disait, une autre scène se déroulait non loin de là, dans la maison de la rue aux Fèves. Là, vers l’heure même où le chevalier quittait le logis d’Ermine Valencienne, Saïtano allait et venait, achevant les derniers préparatifs de l’expérience qu’il voulait tenter : la même expérience qui avait échoué jadis parce que l’enfant mort s’était soudain redressé sur la table de marbre.

Le sorcier était inquiet.

Quelque répulsion que puissent nous inspirer ces effroyables pratiques, nous n’avons pas le droit de ne pas préciser. Saïtano cherchait l’absolu : l’élixir de longue vie, si l’on veut, – ou encore : le Grand Œuvre. En un mot, l’Immortalité. C’était le rêve de ce cerveau. L’expérience qu’il méditait devait lui prouver qu’un cadavre peut revivre en de certaines conditions. C’était l’acheminement à la découverte finale. Le document volé à Nicolas Flamel affirmait une double nécessité : d’abord, le cadavre qu’on voulait faire revivre devait être celui d’un adolescent mort de mort violente, mais sans effusion de sang. Ensuite, le sang qu’on devait infuser à ce cadavre devait être du sang vivant pris aux veines de trois adolescents.

Le sorcier allait et venait en grommelant son inquiétude.

Il fallait un mort et trois vivants.

Or Saïtano n’avait en tout et pour tout que Brancaillon, Bruscaille et Bragaille.

Il fallait que l’un des trois remplît l’office qu’il demandait jadis à Hardy de Passavant. Il fallait donc se contenter de deux vivants.

Saïtano fit un instant miroiter à la lumière du flambeau le liquide d’un flacon de verre qu’il tenait dans ses doigts maigres. Il grondait :

– Mort sans effusion de sang, voilà ce que dit le parchemin. Eh bien ! une seule goutte de ce poison va foudroyer mon homme. Une goutte sur la langue. Tout va bien. Oui, mais le parchemin dit : le sang de trois adolescents vivants… Je n’en aurai que deux, puisque je vais tuer l’un des trois… Mais Nicolas Flamel n’a-t-il pu se tromper ? Pourquoi trois et non pas deux ? Le parchemin assure qu’il faut des enfants. Mais pourquoi des enfants ?… Et puis ceux-ci ne sont pas des hommes, ce sont des enfants…

Avec un sauvage orgueil, il ajouta :

– Je les ai transformés, moi !

Il marcha sur les trois escabeaux et demanda :

– Toi, quel âge as-tu ?

– Quatorze ans, répondit Bruscaille en claquant des dents.

– Et toi ? Ton âge ? Dis-le au juste ?

– Quinze ans, répondit Bragaille en grelottant.

– Et toi ? Combien ? Ne mens pas !

– Seize ans ! répondit Brancaillon d’une voix où délirait l’épouvante.

Ils étaient là tous trois. La transformation qu’il avait opérée sur Laurence d’Ambrun, le sorcier l’avait tentée sur Bruscaille, Bragaille et Brancaillon. Par le souvenir surexcité, il les ramenait à douze ans en arrière dans leur existence. Les sensations mêmes qu’ils avaient éprouvées dans la nuit où ils furent délivrés par Passavant, ils les éprouvaient encore. Ils ne disaient plus : Nous sommes des hommes… Ils disaient parfois : Si nous étions plus forts ! Si nous étions des hommes !…

– Ce sont des enfants ! répétait Saïtano. Puisque tout en eux est revenu à l’âge d’adolescence, pourquoi leur sang seul ferait-il exception ?… C’est du sang d’adolescent, voilà le vrai !

Vers onze heures et demie, Saïtano s’approcha d’eux encore et les examina.

– Lequel ? se dit-il. Lequel des trois va être l’enfant mort sans effusion de sang ?

Il les inspecta avec une lugubre attention, et tout à coup, posa son doigt maigre, son doigt, de squelette sur le front de Brancaillon.

Brancaillon jeta un hurlement de terreur.

– À minuit, nous commencerons, dit Saïtano.

Les trois se mirent à hurler. Que devait-on commencer à minuit ? Ils ne savaient pas. Mais ils devinaient que ce serait atroce, et leur chair tremblait, leurs nerfs vibraient, leurs muscles se tendaient à se briser, dans l’effort de défense. Leur étrange clameur emplit la salle. Tout à coup, la porte s’ouvrit. Une femme parut. Elle dit :

– Vous n’entendez donc pas qu’on heurte à la porte ?

Saïtano sursauta, frissonna, et d’une voix de pathétique menace :

– Silence, vous, autres, ou je commence tout de suite !

Ils se tassèrent, les têtes rentrées dans les épaules ; ils se fussent aplatis. On n’entendit plus rien que les coups assenés sur la porte, du dehors.

– Qui frappe ? grelotta Saïtano. Sont-ils nombreux ?

Gérando haussa les épaules et répondit :

– Il n’y a qu’un homme dans la rue. Il porte l’épée.

– Tu es sûre qu’il est seul ? Qui est-ce ? N’est-ce pas un piège du prévôt ? – Silence, vous autres !

En parlant ainsi, le sorcier, rapidement, traversa les trois salles, arriva à la porte, sur laquelle, en dehors, on continuait à frapper, et il ouvrit un judas. Dans la nuit noire, il distingua confusément une ombre svelte qui s’agitait ; l’inconnu heurtait avec violence le marteau de fer.

– Qui êtes-vous ? dit rudement Saïtano. Passez au large…

– Non, par la mort du diable, c’est ici que j’ai affaire. Allons, ouvre !

– Au large, vous dis-je ! répéta Saïtano qui pourtant tressaillit au son de cette voix. Savez-vous à quelle porte vous frappez ? Savez-vous qu’il va être minuit, et que minuit c’est l’heure où les vivants n’entrent pas dans la demeure de Saïtano ?

– De Satan, veux-tu dire ! Mort ou vif, j’entrerai. Nous nous connaissons, mon maître. C’est pour la troisième fois que Hardy de Passavant franchira le seuil de cet antre.

– Hardy de Passavant ! rugit le sorcier.

– Oui. Ah ! Il paraît que ce nom est magique ! Il ouvre les portes !…

Le chevalier riait. Peut-être eût-il cessé de rire, malgré sa folle bravoure, s’il eût pu lire à ce moment dans l’esprit du sorcier. Saïtano tirait les verrous nombreux et compliqués, faisait tomber les barres, décadenassait les chaînes. Passavant riait de tout ce bruit de ferraille. Et à l’intérieur, dans les ténèbres, Saïtano riait, d’un rire silencieux, effroyable. Il songeait :

– C’est manifeste. Ce jeune homme m’est amené par les puissances qui veulent la réussite du Grand Œuvre. Sans cela, sa venue ici n’aurait aucun sens. Dommage ! Je le gardais pour ma vengeance. C’est lui qui eût frappé Jean de Bourgogne. Mais, bah ! Ce n’est pas Hardy de Passavant, c’est le mort qui vient reprendre sa place, c’est le mort qu’attendent les trois vivants. – Entrez, mon brave compagnon, ajouta-t-il humblement, dès que la porte fut ouverte.

Passavant pénétra dans la première salle, en laquelle, sur une table, Gérande déposait à ce moment un flambeau. En même temps, Saïtano refermait soigneusement la porte.

– Dites-moi, maître, fit Passavant narquois, je doute que l’enfer soit aussi bien barricadé que votre logis.

– C’est qu’il faut que je me défende, chevalier.

– Vous craignez donc les voleurs de nuit ?

– Non, chevalier, je crains les morts qui veulent ici entrer malgré moi.

– Eh ! par la Croix-Dieu, fit le chevalier un peu pâle, je suis vivant, moi !

– Qui sait ? dit Saïtano, froidement.

Hardy de Passavant sentit un long frisson le parcourir de la tête aux pieds. Mais, surmontant aussitôt cette faiblesse, il fixa un étrange regard sur Saïtano, et haussa les épaules.

– Je le disais bien, fit-il, mort ou vif. Assez ! J’ai à vous parler et à vous demander compte de certain mensonge…

Saïtano s’inclina.

– Daignez vous asseoir, fit-il. Prenez place dans ce fauteuil, seigneur chevalier, je suis à vous dans quelques instants… une petite opération à terminer… Vous m’avez interrompu au bon moment.

Passavant prit place dans le fauteuil qu’on lui désignait, ramena sa rapière en travers des genoux, et, tandis que Saïtano s’éloignait, lui cria :

– Prends ton temps. Je me trouve très bien ici, et, ma foi, j’y passerai le reste de la nuit…

– Oui ! dit Saïtano, qui disparut.

– Ainsi, continua le chevalier, ne te hâte pas de retirer du feu la chaudière où tu fais bouillir des têtes de crapauds, des vipères et des herbes maléficieuses.

Saïtano, dans la salle où attendaient les trois vivants, avait couru à l’armoire de fer qu’il ouvrit précipitamment. Il saisit un chiffon qu’il imbiba fortement d’un liquide incolore en ayant soin de ne pas respirer pendant qu’il se livrait à ce travail. Puis il plaça le chiffon sous son manteau rouge qu’il ramena prudemment par devant lui. Il avait une figure d’intense et lugubre rayonnement. Ses yeux flamboyaient. Il était effrayant.

Cette physionomie se transforma soudain lorsqu’il reparut devant le chevalier.

– Vous êtes sorcier ? fit celui-ci.

– Oui, seigneur, dit Saïtano en prenant place sur un escabeau.

– Pourquoi diable tenez-vous votre tête en arrière ? On dirait que votre manteau vous fait peur ?… Qu’importe, au surplus. Puisque vous êtes sorcier, vous devrez savoir ce qui m’amène.

– Ce n’est pas difficile dit froidement le sorcier. Vous venez du château de Mgr le duc d’Orléans, et vous me dites que vous voulez me demander compte de certain mensonge. C’est donc évident pour moi : vous avez appris que Roselys fut recueillie non par la reine, mais par la bonne duchesse Valentine ; vous avez appris en outre que Roselys n’est pas morte.

Le chevalier fronça les sourcils. Son terrible sourire d’ironie menaçante reparut au coin des lèvres.

– Pourquoi avez-vous menti ? demanda-t-il.

– Parce que j’avais alors intérêt à mentir, croyant que vous étiez vivant et que vous persistiez à vivre.

Le même frisson que tout à l’heure agita Passavant. Il renifla l’air, qui lui parut contenir un vague parfum. S’il eût cherché un nom à ce parfum, il l’eût appelé le parfum de l’Horreur.

– Ah ! ah ! fit-il en se raidissant, vous m’avez cru vivant ? Et pour cela vous avez menti ? Cette nuit, vous ne mentez plus… C’est donc…

– C’est que j’ai vu qui vous êtes, seigneur chevalier.

– Et qui suis-je ?

– Vous êtes le mort, dit Saïtano avec une affreuse tranquillité. Vous êtes le mort qu’attendent les trois vivants, avec impatience, j’ose l’assurer.