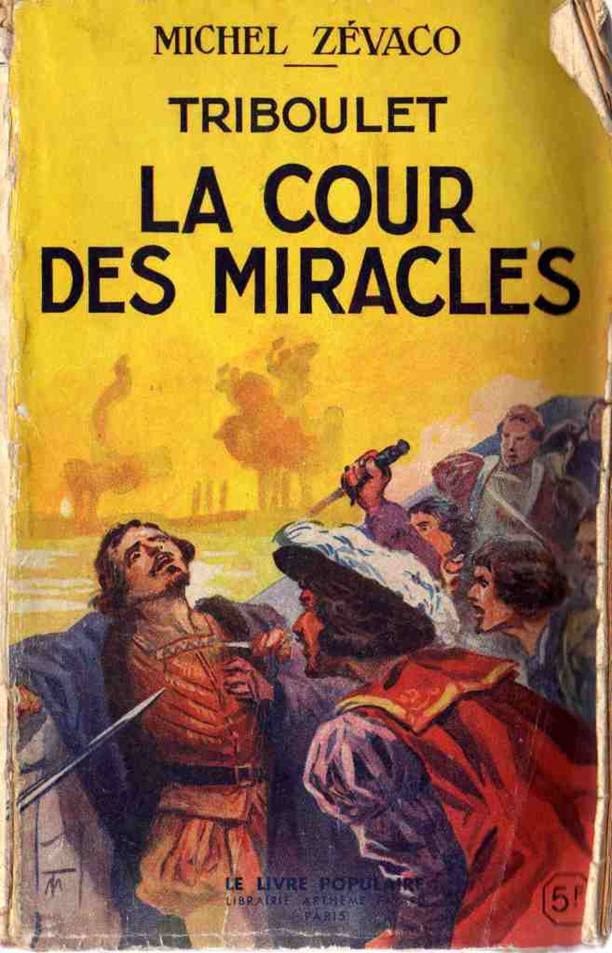

Michel Zévaco

LA COUR DES MIRACLES

1900-1901

– La Petite République Socialiste

1910 – Arthème Fayard, Le Livre populaire

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

II UNE VICTOIRE DE FRANÇOIS Ier

VI LA RÉCOMPENSE D’ALAIS LE MAHU

VII LE TESTAMENT D’ÉTIENNE DOLET

XVIII LA MÈRE DE GILLETTE.. 235

XIX NOUVELLE APPARITION DE FRÈRE THIBAULT ET FRÈRE LUBIN

XXII LA RUE SAINT-ANTOINE.. 288

XXV LA BELLE FERRONNIÈRE.. 343

XXXIII JARNAC ET LA CHATAIGNERAIE

XXXVII UN SOIR DE PRINTEMPS. 563

XXXIX DU BOUFFON AU ROI DE FRANCE

À propos de cette édition électronique

Texte établi d’après l’édition Arthème Fayard Le Livre populaire 1956, version abrégée.

I

TRUANDS ET RIBAUDES[1]

À l’époque dont nous essayons de donner une idée par le caractère des personnages et les aventures possibles, les choses publiques s’entouraient de moins de mystère qu’aujourd’hui.

De nos jours une opération de police, une rafle, par exemple, demeure un secret tant qu’elle n’a pas été opérée.

Les truands de la Cour des Miracles étaient tous au courant de l’expédition qui se préparait contre eux, sorte de rafle énorme imaginée par Monclar sous l’inspiration d’Ignace de Loyola.

La seule chose qu’on ignorât parmi les truands, c’était le jour où l’attaque aurait lieu.

En attendant, la Cour des Miracles s’était préparée à soutenir un véritable siège.

Le roi d’Argot – le mendiant Tricot – avait fort habilement répandu le bruit que l’expédition n’aurait pas lieu, mais grâce aux conseils de Manfred et de Lanthenay, on avait agi comme si les gens du roi eussent été sur le point d’arriver.

C’est-à-dire qu’on avait entassé des provisions, et qu’on avait fortement barricadé les ruelles qui aboutissaient à la Cour des Miracles.

Tricot, d’abord opposé à toute résistance, avait feint de prendre au sérieux son rôle de général d’armée.

Ce soir-là, comme d’habitude, il avait placé des sentinelles avancées dans les rues qui avoisinaient le vaste quadrilatère. Seulement, ces sentinelles étaient des créatures à lui, et à chacune il avait donné pour mot d’ordre :

– Ne rien dire, et laisser passer !

Ces quelques explications données, revenons à Ragastens.

Le chevalier et Spadacape s’étaient rapidement éloignés de la rue Saint Denis, se dirigeant par le plus court vers la Cour des Miracles. Ragastens était soucieux.

Il fallait coûte que coûte arriver jusqu’à Manfred.

Or, il s’était heurté à de si étranges difficultés toutes les fois qu’il avait voulu entrer sur le territoire de l’Argot qu’il désespérait presque d’y pouvoir pénétrer.

– Monseigneur, dit Spadacape en souriant dans sa terrible moustache, savez-vous à quoi je pensais quand nous étions enfermés dans le caveau de l’enclos des Tuileries ?

– Non, mais je serais content que tu me le dises.

– Je pensais que si, par hasard, un des soldats avait eu soif, et qu’il eût voulu boire du vin de notre futaille…

– Je devine le reste : nous étions obligés d’en découdre. Mais pourquoi cette réminiscence ?

– Pour rien ; parce que je pensais que des gens qui ont soif sont capables de tout, même d’oublier une consigne.

– Je vois ce que tu veux dire. Mauvais moyen ! J’en ai essayé… Non, j’ai une autre idée qui réussira peut-être. Allons…

Bientôt, ils se trouvèrent dans le dédale d’infectes et sombres ruelles qui formait un inextricable réseau autour du domaine des truands.

L’idée de Ragastens était de raconter au premier truand qui voudrait l’empêcher de passer, ce qu’il venait d’apprendre de la bouche du roi lui-même, c’est-à-dire qu’à minuit, l’empire d’Argot allait être attaqué par toutes les forces de Monclar.

À son grand étonnement, il avançait sans encombre.

Tout à coup, il se trouva dans une ruelle au milieu de laquelle se dressait une barricade.

– Ah ! ah ! pensa-t-il paraît que nos gens étaient sur leurs gardes ! C’est ici que nous allons être arrêtés.

Un homme se dressa près de lui.

– Mon ami, dit Ragastens, il faut que je passe, il y va de notre vie à tous.

– Vous êtes de la cour ? fit l’homme, Passez.

C’était une des sentinelles de Tricot.

– De quelle cour veut-t-il parler ? se dit Ragastens.

Et il enjamba rapidement les obstacles accumulés dans cet endroit.

Sans plus se demander ce que signifiait cette extraordinaire facilité qui lui était donnée, surtout en un moment où plus que jamais les défiances des truands devaient être éveillées, Ragastens poursuivit son chemin.

Et ce lui fût une violente émotion que d’apercevoir au bout de la ruelle une vaste place éclairée par des feux.

Quelques secondes plus tard, il était dans la Cour des Miracles. Il s’arrêta d’abord pour s’orienter, s’il pouvait, et jeter un coup d’œil sur l’étrange spectacle qui se déroulait autour de lui.

Cinq ou six brasiers allumés de distance en distance brûlaient avec des flammes lourdes enveloppées de fumées ; par moments un coup de vent chassait la fumée, et alors les flammes éclairaient de reflets rouges les maisons qui bordaient le vaste quadrilatère, maisons lézardées, lépreuses, dont les fenêtres noires semblaient des yeux louches fixés sur la place.

Autour de chaque feu grouillait une vraie foule et autour de grandes tables, des hommes à figures sinistres, des femmes à physionomies fatiguées chantaient d’une voix éraillée et vidaient leurs gobelets d’étain, qu’au fur et à mesure les ribaudes remplissaient de vin.

D’autres, assis sur le sol détrempé, fourbissaient des rapières ou aiguisaient des poignards.

Quelques-uns chargeaient des arquebuses.

Ragastens et Spadacape passèrent au milieu de ces groupes sans que personne parût faire attention à eux.

En effet, du moment qu’ils étaient là, c’est qu’ils avaient dû donner de bonnes raisons aux sentinelles.

Ragastens examinait avec une avide attention ces groupes bizarres qui formaient, dans la lueur des brasiers un ensemble fantastique.

Il cherchait à reconnaître parmi ces sombres figures, parmi ces farouches physionomies, la figure ouverte, riante et énergique du jeune homme qu’il avait tiré du charnier de Montfaucon.

Mais arriverait-il à le reconnaître, même s’il le voyait ?

Au centre de la place, un groupe plus nombreux et plus intéressant attira son attention. Là, on ne buvait pas, on ne chantait pas. Et ce groupe, composé de deux à trois cents hommes, semblait, écouter avec attention quelqu’un qui parlait.

Ces hommes étaient tous armés solidement.

La plupart portaient des cuirasses.

Ils constituaient en somme la véritable armée de la Cour des Miracles.

Ragastens s’approcha, se faufila à travers les rangs serrés et parvint aux premières places.

Au centre de ce groupe, dans un assez large espace laissé vide, se dressait une sorte d’échafaud composé de planches posées sur des tonneaux vides.

Sur cet échafaud, il y avait une chaise, et sur la chaise un homme assis parlait à voix assez haute pour être entendu de tout le groupe. Ragastens le reconnut immédiatement. Cet homme, c’était Tricot.

Au silence attentif qui régnait autour de lui, Ragastens devina de quelle autorité jouissait ce brigand.

Auprès de l’échafaud, quelques hommes attendaient, peut-être pour parler à leur tour à cette espèce d’assemblée de notables ; car, à la Cour des Miracles comme partout ailleurs, on retrouvait une hiérarchie sociale, atténuée il est vrai par l’indépendance dont chaque membre de la confrérie pouvait se réclamer.

– Je me résume, disait Tricot, achevant une harangue commencée depuis quelques minutes. On ne nous attaquera pas ; on n’osera pas ! Nous avons des privilèges consacrés par l’usage de plusieurs siècles ; nous avons mieux encore, nous avons la force ! Donc, je dis que nous n’avons rien à craindre. Mais s’il est impossible que le grand prévôt ait perdu toute prudence au point de risquer une attaque violente contre le royaume d’Argot, comprenez aussi que vous ne devez pas vous livrer à des provocations dangereuses. Je propose donc que les barricades, qui sont une sorte d’insulte inutile adressée au grand prévôt, soient démolies à l’instant, et que chacun déposant ses armes rentre dormir tranquillement. J’ai dit.

Un murmure approbateur circula dans les rangs des truands, mais tel que pouvait être le murmure de loups assemblés, c’est-à-dire qu’on entendit un grondement qu’un profane eût pu prendre pour l’expression de la rage et non de la faveur.

Une voix jeune et forte domina tout à coup ce tumulte.

– Frères, disait-elle, le bon Tricot se trompe. Je jure que vous serez attaqués avant peu. Je propose au contraire de renforcer nos barricades. Ragastens fut secoué d’un profond tressaillement. Il se haussa sur la pointe des pieds et vit un jeune homme qui au pied de l’échafaud, appuyé sur sa rapière, parlait.

C’était Manfred.

Le cœur du chevalier se mit à battre.

Non, il n’était pas possible que cette figure franche, ouverte et hardie fût la figure du bandit que Tricot avait dépeint chez Monclar.

Emporté par un irrésistible élan de sympathie, Ragastens s’élança dans l’espace laissé vide et s’arrêta devant Manfred.

Il y eut un instant de silence et de stupeur.

Manfred, voyant deux hommes armés s’élancer vers lui, avait froncé les sourcils. Il allait crier « Trahison ! » lorsque le chevalier lui dit rapidement :

– Souvenez-vous de Montfaucon et de son charnier !

– Le chevalier de Ragastens ! s’écria Manfred dans une explosion de joie. Enfin, je vous vois, monsieur ! Enfin, je puis vous remercier !

Et il tendit les deux mains à Ragastens qui les serra avec une indicible émotion.

Mille pensées se pressaient dans la tête du chevalier.

Mille paroles voulaient sortir à la fois.

Il voulait lui parler de Béatrix, de Gillette, de lui-même, de l’Italie, lui poser les questions qu’il brûlait de lui adresser.

Mais il fallait avant tout sauver la situation.

– Monsieur, dit-il, avant toutes choses, faites changer à l’instant même toutes vos sentinelles.

– Pourquoi cela ?

– Si j’ai pu passer sans la moindre difficulté, c’est que d’autres pourront passer aussi…

– Vous avez raison. Nous sommes trahis !

Il dit quelques mots à Lanthenay qui s’élança aussitôt.

Cependant, cet incident avait provoqué une vive curiosité parmi les truands qui, d’abord tout prêts à se ruer sur les deux étrangers, se rassurèrent en voyant l’attitude de Manfred.

Tricot, assis au milieu de l’échafaud, ne pouvait voir le chevalier.

Et, tandis que Ragastens et Manfred échangeaient avec vivacité quelques paroles, le roi d’Argot recommençait à parler pour convaincre les truands.

– C’est notre frère Manfred qui se trompe, dit-il : je sais positivement que le grand prévôt n’a aucune intention mauvaise contre nous…

– C’est donc lui-même qui te l’a dit ! s’écria Manfred.

En même temps, il escalada l’échafaud et se dressa près de Tricot.

Celui-ci avait eu un frémissement de fureur.

– Tu insultes le roi d’Argot ! dit-il ; tu vas être jugé à l’instant.

Un silence glacial tomba sur le groupe des truands.

– C’est toi qui va être jugé ! riposta Manfred. Frères, j’accuse Tricot de trahison. Je l’accuse de s’être vendu au grand prévôt. Je l’accuse d’être d’accord avec ceux qui veulent notre destruction…

– C’est faux, hurla Tricot.

– Le jugement ! le jugement ! vociféra la foule.

– Il faut qu’il s’explique.

– Si Manfred a menti, il mourra !

En quelques secondes, la scène que nous venons de décrire avait changé d’aspect.

La justice des truands était expéditive. Il n’y avait point parmi eux de juge instructeur ni de tribunal régulier. Mais le dernier des piètres pouvait porter une accusation contre le plus redouté des massiers ou des suppôts, le massier ou le suppôt, le duc d’Égypte lui-même, et le roi d’Argot était tenu de s’expliquer séance tenante devant le tribunal.

Or, non loin de l’échafaud qui avait servi de trône à Tricot – trône sinistre et que par dérision philosophique on avait fait semblable aux échafauds des condamnés à mort, – non loin de ce trône, donc, s’élevait une potence.

Elle se composait d’une poutre grossière plantée en terre.

Au sommet, une autre poutre transversale était clouée.

Cela formait un L renversé.

Du bout du petit jambage de l’L, descendait une corde qui se terminait par un nœud coulant.

Juste au-dessous du nœud coulant, il y avait un escabeau à trois pieds.

Cette potence et ce trône étaient là l’un près de l’autre, en permanence. On se contentait seulement de renouveler la corde, de temps à autre.

Lorsque le tribunal avait condamné à mort un truand, un associé coupable de quelque méfait contre la confrérie, on le faisait monter sur l’escabeau, on lui passait le nœud autour du cou.

Puis l’un des assistants donnait un coup de pied dans l’escabeau qui se renversait, et le patient tombant dans le vide se trouvait pendu dans toutes les règles de l’art et selon les formules de la justice la plus expéditive.

En quelques secondes, disons-nous, la foule qui d’abord avait entouré le trône de Tricot entoura la potence.

Tricot vint de lui-même se placer devant ses juges.

Manfred, en sa qualité d’accusateur, se plaça près de Tricot.

À ce moment, onze heures sonnèrent à Saint-Eustache.

Tricot tressaillit.

– Que je gagne seulement une demi-heure, pensa-t-il, et que je puisse donner le signal, je suis sauvé.

Il jeta les yeux autour de lui.

Près de la potence, des arquebuses toutes chargées avaient été déposées pour servir en cas d’attaque.

Tricot les vit et eut un sourire.

On se rappelle qu’il devait tirer trois coups d’arquebuse pour dire à Monclar que les truands dormaient et qu’on pouvait envahir la Cour des Miracles.

– Parle ! dit rudement l’un des juges en s’adressant à Manfred, Tricot te répondra ensuite.

– Je répète ce que j’ai avancé. Tricot vous trahit. Les sentinelles qu’il avait posées lui-même étaient de connivence avec lui.

– La preuve ? hurla Tricot.

Lanthenay apparut.

– Je viens de faire remplacer toutes les sentinelles, dit-il ; j’ai fait lier celles que Tricot avait postées ; toutes ont avoué qu’elles avaient reçu pour mot d’ordre : Ne rien dire et laisser passer.

– Qu’as-tu à dire ? fit l’un des juges.

– Que les sentinelles ont été payées pour m’accuser, ou qu’elles n’ont pas compris l’ordre que j’avais donné.

– J’accuse Tricot d’avoir eu des entretiens avec le grand prévôt, dit fortement Manfred.

– Réponds ! dit un juge.

– Je réponds que c’est faux ! Si cela est vrai, c’est que quelqu’un m’aurait vu ?… Qui est ce quelqu’un ?

– Moi ! dit Ragastens.

Tricot devint livide. Il fixa sur le chevalier un regard hébété. Puis, faisant un effort, il murmura :

– Je ne vous connais pas…

– Qui est cet étranger ? Comment est-il parmi nous ? demanda un juge.

– Oui ! oui ! s’écria Tricot en reprenant tout son aplomb… Qu’il dise comment il a pu entrer parmi nous !

– C’est bien simple, répondit tranquillement le chevalier ; vos sentinelles m’ont laissé passer parce qu’elles avaient reçu l’ordre de laisser passer tout ce qui viendrait de la cour. On m’a pris pour un seigneur du roi…

À ces mots, il s’éleva une furieuse clameur, et Tricot vit se tendre vers lui les poings énormes des truands.

Mais tel était l’instinct de discipline chez ces natures primitives que pas un ne fit un pas : le tribunal n’avait pas encore statué.

– C’est un étranger ! hurla Tricot pour dominer le tumulte. Aurez-vous plus de confiance en cet homme, espion probable, qu’en moi que vous connaissez et aimez depuis vingt ans ?

Ragastens fit un pas et saisit le poignet de Tricot.

– Tu m’as appelé espion, dit-il de cette voix qui, chez lui, était l’indice d’une confiance illimitée en lui-même, tu vas demander pardon…

Tricot poussa un cri de douleur et essaya de se débattre.

La foule des truands, muette, attentive, regardait avidement.

Ragastens, immobile, presque souriant, tendit ses nerfs dans un effort prodigieux. Le brigand se débattit une seconde encore, puis, pantelant, blême de rage, tomba à genoux et râla :

– Pardon…

Il y eut des trépignements de joie terrible dans cette cohue que le spectacle de la force opposée à la force faisait palpiter.

– Noël ! Noël ! vociférèrent les ribaudes enthousiasmées.

Mais Manfred fit un geste.

Le silence se rétablit. Il parla :

– Frères, un jour j’ai été pris comme jeune loup par les renards du grand prévôt. Acculé au gibet de Montfaucon, je me suis réfugié dans le charnier. Savez-vous ce qu’a fait M. de Monclar ? Il a fermé la porte de fer et a placé douze gardes devant cette porte en ordonnant de me laisser mourir de faim…

Il nous serait difficile de donner une idée de la tempête que ces mots soulevèrent. Toutes les imprécations connues dans toutes les langues d’Europe se croisèrent et se heurtèrent à l’adresse du grand prévôt !…

– Je lui mangerai les tripes !…

– Je veux que son crâne me serve de gobelet !…

– Il faut le rôtir à petit feu !

Ces exclamations roulèrent furieusement au-dessus de ces mille têtes convulsées et féroces.

– Frères, reprit Manfred, un homme est alors arrivé. Il a mis en fuite les douze gardes du grand prévôt ; il a défoncé la porte de fer et m’a dit : « Tu es libre ! » Cet homme, le voici !

Il désignait Ragastens.

Les cris reprirent, mais le plus vieux des juges étendit les deux bras, et le silence se fit avec la brusquerie instantanée de tous les mouvements qui agitaient ces hommes.

– Honneur à ce noble étranger, s’écria le vieux truand, farouche et curieuse physionomie, avec sa grande barbe grise, ses cheveux épars ; glorifié soit-il ! Chez nous, chez nos enfants, et les enfants de nos enfants, jusqu’aux générations les plus reculées, le souvenir de sa hardiesse et de son courage demeurera en exemple. Qu’il parle ! Il nous fait honneur, en venant parmi nous.

Ragastens, embarrassé, se tourna vers Tricot :

– Avoue donc, maître fourbe…

– Avouer, c’est mourir, dit Tricot à voix basse. Monseigneur, sauvez-moi, par pitié !…

Ragastens se tourna alors vers l’étrange tribunal et voulut parler pour demander la grâce du roi d’Argot.

Malheureusement pour celui-ci, ses paroles avaient été entendues par quelques-uns des plus rapprochés.

– Il a avoué ! hurlèrent-ils À mort ! À mort !

En un instant, Tricot fut saisi et placé sur l’escabeau. Ragastens s’apprêta à défendre l’infortuné. Mais au moment où il allait tirer sa rapière, il se sentit saisi par le bras.

– Laissez faire, monsieur, dit Manfred. Autant vaudrait essayer d’arrêter un torrent… Voyez !… Et puis, le personnage n’en vaut pas la peine…

Or, tandis que Manfred parlait ainsi, une scène inouïe, affreuse, commençait à se dérouler. Une dizaine de truands, avons-nous dit, avaient saisi Tricot, l’avaient entraîné à la potence, l’avaient placé sur l’escabeau – sinistre marchepied de la mort – et s’apprêtaient à lui passer autour du cou le nœud coulant.

– Grâce ! Laissez-moi vivre ! râlait le malheureux.

À ce moment, une centaine de ribaudes se précipitèrent vers la potence en hurlant :

– Il ne faut pas qu’il meure de la mort des braves !

Elles saisirent l’ancien roi d’Argot et l’entraînèrent vers l’un des coins les plus obscurs de la Cour des Miracles.

Quel acte de justice sommaire, fruste et primitive, accomplirent ces Euménides aux cheveux flottants, impudiques avec leurs seins nus, hideuses et superbes ?

On entendit les clameurs d’épouvante de Tricot et les clameurs de rage des ribaudes…

Puis, la voix du roi d’Argot s’éteignit, sombra, pourrait-on dire.

Et quelques moments plus tard, on vit cinq ou six ribaudes sanglantes jeter au loin les membres d’un cadavre.

L’avaient-elles donc écartelé ?

S’étaient-elles attelées à ses quatre membres comme des juments qu’affolent les coups de fouet du bourreau ?

L’avaient-elles haché en quartiers ?

On ne sut jamais au juste.

Mais un truand, sorte de brute monstrueux, géant d’autant plus semblable à quelque antique cyclope qu’il était borgne, revint tranquillement vers la potence.

Il s’appelait Noël le Borgne.

À deux pas de la potence, l’étendard des truands était fiché en terre. Cet étendard se composait d’une lance au fer de laquelle était planté un quartier de charogne, quartier de cheval abattu ou de chien tué…

Or, Noël le Borgne saisit la lance, enleva le quartier, le remplaça par quelque chose qu’il cachait dans son manteau, puis remit l’étendard à sa place.

Un immense et féroce hurlement des ribaudes et des truands salua le nouvel étendard.

Ce quelque chose que Noël le Borgne avait planté au fer de la lance, c’était la tête de Tricot, roi d’Argot…

Ragastens avait pâli.

– Il est onze heures et demie, dit-il, venez, il est grand temps.

Manfred secoua la tête.

– Je reste, dit-il.

– Mais toutes les forces du grand prévôt vont attaquer…

– C’est pour cela que je reste.

– Vous êtes donc réellement des leurs ? Vous êtes donc bien vraiment un truand ?

– Je ne suis pas truand, répondit tranquillement Manfred, mais j’ai été élevé parmi ces malheureux ; je n’ai jamais vu que des sourires pour moi dans leurs yeux, et leurs mains violentes ont pris pour moi, lorsque j’étais enfant, l’habitude des caresses…

– Parlez ! parlez encore ! fit Ragastens.

– Ce sont des malheureux, continua le jeune homme, et je les aime comme ils m’ont aimé. Ils ont besoin de moi ce soir. Je mourrai avec eux, s’il le faut… Merci, monsieur, de votre bon avertissement… Je vous suis deux fois reconnaissant, s’il est possible… mais je reste…

– En ce cas, je reste aussi, dit Ragastens.

Manfred poussa un cri de joie.

– Avec une épée comme la vôtre, nous sommes sauvés, s’écria-t-il.

Et il appela Lanthenay.

– Frère, voici l’homme généreux dont je t’ai si souvent parlé…

Lanthenay jeta un regard d’admiration et de reconnaissance sur le chevalier auquel il tendit la main.

– Monsieur, dit-il, Vous êtes un héros. Grâce à vous, mon frère vit encore…

– Votre frère ? demanda vivement Ragastens.

– Oui, nous nous donnons ce nom, Manfred et moi, bien que nous ne soyons pas du même sang, au moins selon toutes probabilités.

Ragastens, d’un coup d’œil, avait étudié et jugé Lanthenay, c’est-à-dire l’homme que Tricot lui avait dépeint comme capable de tous les crimes.

Et l’impression de cet examen était que Tricot avait menti effrontément. Dans quel but ?

Les derniers mots de Lanthenay le firent tressaillir.

– Vous dites « selon toutes probabilités », fit-il ; excusez ma curiosité et ne l’attribuez qu’à la sympathie que vous m’inspirez tous les deux…

– Je parle ainsi, répondit Lanthenay, parce que ni Manfred, ni moi ne connaissons nos origines… Nous avons été élevés ensemble par une bohémienne de la Cour des Miracles, et voilà tout ce que nous savons de notre enfance.

Ragastens devint très pâle et son regard ardent s’attacha sur Manfred avec une curiosité passionnée.

– Et cette bohémienne ? demandait-il.

– Elle est parmi nous…

– Pourrai-je la voir… lui parler ?

– Sans doute, fit Manfred étonné. Mais, monsieur, ne me disiez-vous pas que nous serions attaqués à minuit ?

– Oui, oui, dit Ragastens.

Il essuya la sueur qui inondait son front, et fit effort pour s’arracher à ses pensées.

– Vous avez raison, reprit-il d’un ton ferme. Occupons-nous de la défense.

Manfred appela d’un geste quelques-uns des chefs les plus estimés pour leur courage et leur sang-froid.

Entouré de truands, de gens de sac et de corde, Ragastens éprouvait une gêne inexprimable à là pensée de tirer l’épée en l’honneur de ces brigands.

Mais cette gêne disparaissait dès que son regard s’arrêtait sur Manfred. Si ce jeune homme était son fils !

Et il se rappelait avec terreur les paroles de François Ier. L’expédition avait surtout pour but de s’emparer de Lanthenay et de Manfred.

Au point du jour, Manfred devait être pendu à la Croix du Trahoir.

Et si Manfred était bien son fils !

Un flot de sang vint battre les tempes de Ragastens. À ce moment, il se fût battu seul contre une armée pour sauver le jeune homme. Il n’y eut plus autour de lui ni truands ni ribaudes. Il n’y eut que son fils – peut-être ! – et il résolut de brûler Paris plutôt que de laisser Manfred tomber aux mains du roi et du grand prévôt.

Son regard perçant embrassa d’un coup la Cour des Miracles.

Trois ruelles s’y déversaient.

Elles étaient barricadées toutes les trois.

– Avez-vous des armes ? demanda-t-il.

– Près de trois cents arquebuses et autant de pistolets.

– Des munitions ?

– Une quantité.

– Des tireurs ?

– Tous ces hommes sont habitués à tirer l’arquebuse.

– Que peuvent faire les femmes ?

– Tout ce qu’on voudra.

– Bien, dit alors Ragastens. Cent hommes à cette rue (il désignait la ruelle Saint-Sauveur). Cent hommes à cet endroit (il montrait la ruelle de Montorgueil). Cent hommes devant cette rue (la ruelle aux Piètres)… En arrière de chaque groupe de tireurs, faites placer, de façon qu’elles soient à l’abri, une vingtaine de femmes avec des munitions. Elles rechargeront les arquebuses…

À mesure que Ragastens donnait ces indications, elles étaient aussitôt exécutées.

À ce moment même, on entendit sonner minuit à Saint-Eustache.

– Maintenant, continua Ragastens, derrière chaque groupe d’arquebusiers, faites placer cent hommes armés de pistolets. Si les arquebusiers sont obligés de céder, les pistolets entreront dans la mêlée.

Ces nouvelles dispositions furent prises en deux minutes.

– Enfin, acheva Ragastens, ici, au centre de la place, tout, ce que vous avez d’hommes disponibles… Ce sera ici une réserve de forces qui pourra se porter sur le point le plus menacé.

Le chevalier avait pris le seul dispositif qui présentât quelque chance de succès. Les chefs rassemblés autour de lui s’en rendirent compte, et adoptèrent sans contestation le plan de l’étranger.

– Maintenant, dit enfin Ragastens, écoutez-moi bien : le pauvre diable qui vient d’être si affreusement traité devait tirer trois coups d’arquebuse pour prévenir le grand prévôt que la Cour des Miracles était tranquille. Si ces trois coups ne sont pas tirés, il est très possible que l’attaque soit remise. Décidez ce que vous avez à faire.

– Je comprends, monsieur, votre légitime embarras, dit Manfred. Je parlerai donc en votre lieu et place. Frères, si nous ne tirons pas les trois coups de feu, nous serons surpris une nuit prochaine. Si nous donnons, au contraire, le signal, les gens du roi ne s’attendront à aucune résistance. Est-ce votre avis ?

Les chefs opinèrent gravement de la tête.

– Votre avis, monsieur ?’demanda Manfred à Ragastens.

– Mon enfant, dit celui-ci violemment ému, si j’étais à votre place, c’est ainsi que j’aurais parlé.

À ce mot « mon enfant », Manfred regarda Ragastens avec étonnement. Mais il l’attribua à un excès de politesse.

– Le sort en est donc jeté, dit-il d’une voix ferme. Lanthenay, place-toi à la ruelle Montorgueil. Moi, à la ruelle Saint-Sauveur. Toi, Cocardère, à la ruelle aux Piètres… Monsieur le chevalier, voulez-vous nous faire l’honneur de diriger d’ici les opérations ?

– Je préfère vous suivre, répondit Ragastens en s’efforçant de dominer son émotion.

– Venez donc ! Je vais donner le signal…

II

UNE VICTOIRE DE FRANÇOIS Ier

Pendant que dans la Cour des Miracles s’achevaient les préparatifs d’une résistance désespérée, d’autres événements s’accomplissaient.

On a vu que François Ier était venu avec M. de Monclar et une forte troupe, faire une perquisition dans l’enclos des Tuileries, et que, ayant constaté la disparition de Gillette et du chevalier de Ragastens, il était retourné au Louvre, décidé à prendre part à l’expédition contre les truands.

Or, dans la troupe que Monclar avait amenée à la maison de Madeleine Ferron, se trouvait un homme que nos lecteurs connaissent. C’était Alais Le Mahu.

Depuis qu’il avait aidé la duchesse d’Étampes à enlever Gillette, Alais Le Mahu avait fort réfléchi.

Et le résultat de ses réflexions avait été que, d’une part, il devait se méfier de la duchesse d’Étampes, et que, de l’autre, c’est sur lui que retomberait la fureur du roi s’il apprenait jamais la vérité.

Lorsqu’il connut la mort soudaine de la vieille Mme de Saint-Albans, les réflexions d’Alais Le Mahu redoublèrent d’intensité.

– Ma pauvre amie est morte, se dit-il en se donnant à lui-même le simulacre d’essuyer une larme absente. Nous sommes tous mortels, il est vrai. Mais cette chère amie était de santé robuste. Or, on dit qu’elle est morte d’une colique inopinée… Je me suis renseigné à la Bastille, et j’ai appris que la colique était survenue après un envoi de fruits… Qui avait envoyé les fruits ? Mystère… Mais j’ai dans l’idée que ce mystère pourrait bien s’appeler Mme d’Étampes. Or, moi, qui déteste les fruits et qui ne suis pas sujet aux coliques, on pourrait bien un de ces soirs, au détour de quelque rue sombre, me faire avaler six pouces d’acier. Merci bien, madame d’Étampes…

Poursuivant le cours de ses méditations, maître Alais avait ensuite ajouté, toujours se parlant à lui-même :

– Et si Sa Majesté finit par savoir comment s’appelle l’homme qui entraîna la jolie demoiselle ?… J’ai vu qu’on avait mis des cordes toutes neuves à toutes les potences de la ville. Malepeste ! Que la corde soit neuve ou vieille, mon cou n’a nul besoin d’une pareille cravate…

Et Alais Le Mahu avait décidé : 1° d’être sur ses gardes nuit et jour, 2° de tâcher de rendre au roi quelque signalé service.

Comme nous l’avons dit, il faisait partie de la troupe de Monclar en cette soirée où fut visitée la maison des Tuileries.

Lorsqu’on eut donné le signal du retour, Alais Le Mahu se demanda la cause de cette disparition soudaine des personnes qu’on voulait arrêter. Il voyait que François Ier attachait un prix extraordinaire à cette arrestation, et que son désappointement avait été vraiment étrange.

Quelles étaient ces personnes qu’on avait voulu arrêter ?

Le Mahu l’ignorait.

Mais il se dit que celui qui ferait l’arrestation deviendrait du coup un favori de Sa Majesté.

De tout cela, il résulta que Le Mahu, au lieu de suivre le roi et Monclar vers le Louvre, se cacha aux environs de l’enclos des Tuileries.

– Si ces gens sont réellement partis, je n’aurai rien perdu à attendre, dit-il. Mais comme on n’avait vu sortir personne, et qu’il est possible que personne en effet ne soit sorti, si je puis rapporter au roi quelque bonne nouvelle, j’aurai tout gagné à attendre. Attendons !

Alais Le Mahu, abrité derrière un massif de vieux arbres, se mit donc en devoir de monter une garde sérieuse et attentive.

Son attente fut assez longue, et il allait renoncer à sa faction lorsqu’il vit quelqu’un sortir de la maison. Ce quelqu’un, aux yeux d’un observateur quelconque, eût passé pour un jeune cavalier.

Il reconnut une femme.

C’était, en effet, Madeleine Ferron qui venait s’assurer, comme on l’a vu, que les environs étaient tranquilles.

Il s’apprêta à suivre le cavalier, ou la femme.

Mais elle rentra tout à coup dans la maison.

– Il faut attendre encore ! pensa Le Mahu. Toute la nichée doit être au nid, et je suis sûr qu’elle ne va pas tarder à s’envoler.

En effet, dix minutes plus tard, une lumière se montra.

– Voici nos gens ! murmura Le Mahu.

Il vit sortir le jeune cavalier, puis deux femmes et deux hommes.

À cinquante pas derrière Spadacape, qui formait l’arrière-garde de la petite troupe, Le Mahu se mit à marcher prudemment, se dissimulant le long des arbres tant qu’on fut loin des rues, et le long des maisons lorsqu’on fut en plein Paris, se jetant ventre à terre toutes les fois qu’il voyait s’arrêter la haute silhouette de Spadacape.

Lorsqu’on arriva rue Saint-Denis, Alais Le Mahu changea de tactique.

Il s’avança au milieu de la chaussée en chantant une chanson à boire.

Et il dépassa ainsi d’abord Spadacape, puis Ragastens escortant les deux femmes.

Le plan de Le Mahu était d’essayer de voir au moins l’un de ces visages. Il vit bien Spadacape et Ragastens…

Mais ils lui étaient complètement inconnus.

Quant aux deux femmes, elles étaient si bien encapuchonnées qu’il était impossible de distinguer leurs traits.

Un coup de vent décoiffa tout à coup les deux femmes, au moment où la petite troupe passait dans la zone de lumière qui sortait de la devanture d’un cabaret.

Le Mahu, qui entonnait à tue-tête le quatrième couplet de sa chanson à boire, s’arrêta court, saisi.

Déjà les deux femmes avaient replacé leurs capuchons.

Mais Le Mahu avait reconnu l’une d’elles.

Il se mit à tousser fortement, comme s’il eût voulu expliquer l’arrêt de son couplet, puis recommença à chanter, et bientôt disparut en avant.

– La petite duchesse ! dit-il en lui-même. C’est la petite duchesse ! Le joli petit oiselet que j’avais conduit en cette fort vilaine cage, par ordre de Mme d’Étampes ! Ah ! ça, elle s’est donc sauvée ? Morbleu ! voilà qui prend bonne tournure, il me semble !

Ayant dépassé à son tour Madeleine Ferron, Le Mahu se contenta de garder une avance suffisante pour ne pas perdre de vue ceux qu’il filait ainsi. Le mot filer n’est pas de l’époque, sans doute, mais il rend très bien le genre d’espionnage auquel se livrait Le Mahu.

Tout à coup, il les vit disparaître dans une grande belle maison d’aspect bourgeois et presque seigneurial.

Il revint alors sur ses pas, nota soigneusement la maison qui était d’ailleurs très facile à reconnaître.

– C’est ici le gîte définitif, murmura-t-il. Je comprends tout. L’homme qui accompagne les deux femmes est un parent, un frère peut-être de la petite duchesse de Fontainebleau. C’est lui qui l’a enlevée de la rue des Mauvais-Garçons, de chez la Margentine. Le roi l’a vue par hasard dans la maison des Tuileries. Mais il y avait une cachette dans la maison. Et maintenant, c’est ici qu’ils vont se cacher. Bonne chasse, par tous les diables !

Et Le Mahu, tout joyeux, prit grand train la direction du Louvre. Chemin faisant, le bandit réfléchissait à ce qu’il devait faire.

– Dois-je prévenir la duchesse d’Étampes ? Dois-je prévenir le roi ? Lequel des deux maîtres vais-je choisir ?

En arrivant au Louvre, Le Mahu était décidé à tout dire au roi. Sans compter qu’il saurait bien mettre à profit le moment de bonne humeur que la nouvelle apportée par lui procurerait au roi.

Le Mahu était officier subalterne.

Il discuta avec lui-même s’il demanderait une somme d’argent ou un grade. Il se décida pour l’argent.

On a pu voir déjà que Le Mahu était un esprit très pratique.

En arrivant au Louvre, il trouva qu’il se faisait un étrange remue-ménage. Plusieurs compagnies d’arquebusiers se rangeaient dans la grande cour à la lueur des falots que portaient des laquais.

Dans les écuries, on sellait les chevaux.

Un grand nombre de seigneurs de la cour étaient déjà à cheval en tenue de guerre, c’est-à-dire cuirassés, l’estramaçon battant les flancs de leurs montures.

Le grand prévôt, isolé, immobile, assistait sans mot dire à tous ces préparatifs.

Le Mahu se dirigea vivement vers les appartements du roi.

– Je veux parler à Sa Majesté, dit-il à Bassignac.

– Comme cela ? Sans demander audience ?

– C’est une nouvelle importante que j’apporte au roi.

– Dites-la moi et je la transmettrai à Sa Majesté.

– Non, dit-il. Je garde ma nouvelle.

Et Le Mahu tourna les talons.

Il se disait qu’il trouverait bien le moyen de parler au roi, qui devait monter à cheval pour assister à l’attaque de la Cour des Miracles…

– Donner ma nouvelle ! grondait-il. Je donnerais plutôt ma main au bourreau ! Alors, c’est moi qui aurais pris toute la peine, et c’est Bassignac qui en profiterait ? Car je connais le roi. Dès qu’il saura la chose, il jettera une chaîne d’or quelconque à celui qui l’aura prévenu et il ne pensera plus à lui !

Vers onze heures, il se fit un grand mouvement dans la cour du Louvre.

Les compagnies défilèrent silencieusement.

Chaque officier venait prendre les ordres de Monclar qui, penché sur le cou de son cheval, donnait à chacun des indications précises.

Le roi parut tout à coup, entouré d’une dizaine de ses favoris. Il se mit en selle.

Près de lui, le grand prévôt attendait.

– Quand vous voudrez, monsieur, dit le roi.

– Nous sommes prêts, sire.

Le roi fit un geste, et se mit en route, causant avec La Châtaigneraie qui était à côté de lui.

Le Mahu avait sauté sur son cheval, et pris la suite, à la queue de l’escorte des seigneurs.

Mais lorsqu’on eut franchi la porte du Louvre, il prit le trot, et s’avançant, s’arrêta à la hauteur du roi.

– Que veut cet homme ? dit François Ier.

– Sire, s’écria Le Mahu, j’apporte à Votre Majesté des nouvelles de l’enclos des Tuileries.

Le roi eut un tressaillement.

Il fit un geste, et ceux qui l’entouraient demeurèrent quelques pas en arrière.

– Viens ça, dit-il à Le Mahu.

Celui-ci se plaça près du roi.

– Parle, fit le roi d’un ton bref.

– Sire, dit Le Mahu, je sais où se trouve la duchesse de Fontainebleau.

– Qui es-tu ? dit François Ier en pâlissant.

– Un pauvre officier obscur, perdu au plus bas de l’échelle, sire !

Et il ajouta avec impudence :

– Mais j’espère que Votre Majesté daignera ne pas oublier le pauvre diable qui s’est dévoué…

Le roi regarda avec dégoût cet homme qui, avec une pareille grossièreté, réclamait sa récompense.

– Qu’as-tu fait ? demanda-t-il.

– Voici : lorsque tout le monde a eu quitté la maison de l’enclos des Tuileries, j’ai eu l’idée de rester, moi !

– Ah ! ah !… Et tu as vu quelque chose ?

– J’ai vu sortir de cette maison cinq personnes : trois femmes et deux hommes. L’une des trois femmes était déguisée en cavalier. De ces trois femmes, je n’en connais qu’une. Quant aux deux hommes, je ne les connais ni l’un ni l’autre.

– Et celle que tu connais ?

– Je la connais pour avoir eu l’honneur de l’apercevoir étant de garde à la porte de la grande salle des fêtes : c’est Mme la duchesse de Fontainebleau.

– Tu es sûr ?

– Aussi sûr que j’ai l’insigne faveur de me trouver près de Votre Majesté en ce moment, faveur qui comptera dans ma pauvre existence, quand bien même il conviendrait à Votre Majesté d’oublier…

– C’est bien, je n’oublierai pas… Continue.

– Eh bien, sire, lorsqu’ils ont quitté la maison des Tuileries, il m’est venu une autre idée : celle de les suivre. Et si Votre Majesté avait par hasard le désir de revoir d’ici une demi-heure Mme la duchesse de Fontainebleau, je me charge de l’y conduire.

Le roi se retourna alors sur sa selle.

– La Châtaigneraie, dit-il, envoie-moi M. de Monclar.

– Me voilà, sire, dit le grand prévôt qui chevauchait à deux ou trois rangs en arrière.

– Monclar, dit François Ier, vous ferez établir demain un bon de mille écus de six livres sur mon trésor, au nom de…

Et il interrogea Le Mahu d’un regard plein de cette insolence qu’il aimait à affecter parfois.

– Alais Le Mahu, officier aux arquebusiers de Sa Majesté, dit Le Mahu.

Monclar le regarda avec indifférence.

– Es-tu content ? reprit le roi.

– Votre Majesté me comble, fit le bandit.

Six mille livres étaient en effet pour lui une fortune inespérée. Mais au prix qu’attachait le roi au renseignement qu’il apportait, il put juger de sa véritable valeur et se promit de ne pas en rester là.

– Monclar, avait continué le roi, choisissez-moi une escorte d’une vingtaine d’hommes et continuez sans moi vers la Cour des Miracles.

Le grand prévôt s’inclina et fit demi-tour.

Deux minutes plus tard, une vingtaine de cavaliers vinrent se ranger derrière le roi qui, faisant signe à ses trois fidèles de le suivre, prit le trot en disant à Le Mahu :

– Marche devant !

Après un temps de trot de vingt minutes, la troupe, guidée par Alais Le Mahu, s’arrêta devant la maison.

III

LA GYPSIE

Cependant le grand prévôt avait pris la tête de là colonne qui marchait sur la Cour des Miracles.

Son plan d’attaque était fait depuis longtemps.

Ce plan, le voici dans toute sa simplicité :

Tricot donnait le signal que tout était paisible dans la Cour des Miracles et qu’on pouvait attaquer.

Dans chacune des trois rues qui aboutissaient au royaume d’Argot se trouvait établie une souricière, c’est-à-dire qu’un poste fort de trois cents hommes était dissimulé dans chacune de ces trois rues.

Au signal donné, Monclar entrait sans bruit dans la Cour des Miracles et en occupait le centre avec cinquante arquebusiers formés en carré.

Aussitôt, des soldats armés de torches pénétraient dans toutes les maisons et y mettaient le feu.

Les habitants sortaient, affolés.

Le carré d’arquebusiers commençait à faire feu dans toutes les directions, les truands se précipitaient en foule dans les trois rues et allaient se faire prendre dans les trois souricières.

L’incendie faisait place nette.

Et le lendemain commençait un procès monstre qui envoyait au gibet tous ceux qui auraient échappé à l’arquebusade.

Pour être juste, nous dirons que ce plan était dû en grande partie à l’imagination de M, de Loyola, qui devenait des plus fécondes dès qu’il s’agissait de tuer et d’incendier… bien entendu dans l’intention de sauver des âmes.

En cheminant, Monclar songeait.

Il pensait à Manfred et à Lanthenay.

Dire que le grand prévôt en était arrivé à haïr ces deux hommes qu’il ne connaissait pas serait peut-être exagéré. Monclar n’avait qu’une passion dans le cœur, et cette passion était une douleur rétrospective.

Le grand prévôt avait l’âme tournée vers le passé mystérieux qui jetait sur sa vie un voile de deuil.

Mais si Monclar ne haïssait pas les deux jeunes gens qu’il appelait des chefs de truands, il mettait son honneur à les pendre haut et court le plus tôt possible.

Monclar, s’il n’avait qu’une douleur dans le cœur, n’avait qu’une pensée dans l’esprit. Et cette pensée, c’était le respect absolu de l’autorité suprême. Dieu et ses représentants sur terre devaient commander en maîtres incontestés. Dieu était Dieu, et ses représentants, c’étaient les hommes comme Loyola, et les rois comme François Ier.

Toucher à Loyola, c’était toucher à Dieu.

Offenser le roi, c’était offenser Dieu.

Or, Manfred avait insulté le roi.

Lanthenay avait frappé Loyola.

Monclar ne comptait même pas, l’audace de Manfred sautant en croupe derrière lui et le menaçant, pour permettre à Lanthenay de fuir…

Il ne s’agissait là que de lui-même, et c’était peu.

Mais avoir touché au roi et à Loyola, c’était là pour Monclar le crime monstrueux pour lequel il n’y avait pas de rémission possible.

Monclar, dans ses longues méditations, lorsque solitaire au coin de sa vaste cheminée, il évoquait le fantôme de la jeune femme qu’il avait perdue, de l’enfant idolâtré qu’il avait perdu aussi, Monclar, dans ses moments terribles, conversait avec Dieu…

Il appelait le Tout-Puissant, celui qui était capable de faire des miracles et de ressusciter les morts.

Lui, grand prévôt, se chargeait de faire respecter Dieu et ses représentants.

« Mais en échange, Ô Seigneur, rendez-moi ma femme, rendez-moi mon fils, ou du moins, si votre serviteur est indigne d’un tel miracle, faites descendre un peu de votre paix auguste dans ce pauvre cœur torturé par la douleur… »

Voilà quel était le cri perpétuel qui montait du fond de cet esprit.

Comprend-on maintenant quelle froide résolution l’animait dans l’accomplissement de ses terribles fonctions ?

Comprend-on avec quelle implacable volonté il avait résolu de s’emparer de Manfred et de Lanthenay, oh ! Lanthenay surtout, Lanthenay qui non seulement avait insulté la majesté royale, mais encore avait porté la main sur un saint !…

Le supplice de ces deux hommes était, il n’en doutait pas, le prix de la paix enfin accordée à son cœur.

Pour Manfred, la pendaison suffirait. Peut-être irait-il jusqu’à l’estrapade, mais ce serait tout.

Mais quant à Lanthenay, il ne fallait rien moins que le bûcher. En effet, le feu purifie : Loyola le lui avait formellement affirmé.

Pendant que Monclar réfléchissait ainsi, et voyait déjà se dresser dans son imagination la flamme du bûcher qui monte haute et clair dans le ciel tandis que les foules épouvantées roulent autour du poteau de supplice, les capitaines de compagnie avaient pris position dans la ruelle Saint-Sauveur, la ruelle Montorgueil et la ruelle aux Piètres. Ces mouvements s’étaient accomplis dans le plus profond silence.

Le grand prévôt arrivé sur le champ de bataille ne songea plus qu’à assurer la victoire du roi et la destruction des truands.

Il visita successivement chacune des trois rues, s’assura que chacun avait bien compris ses instructions, et alla se poster lui-même dans la rue Saint-Sauveur.

Au signal de Tricot – trois coups d’arquebuse tirés à minuit – les trois troupes devaient entrer ensemble sur le terrain de la Cour des Miracles et l’opération que nous avons décrite ; plus haut devait commencer aussitôt.

Dès lors, il n’y eut plus qu’à attendre.

Les douze coups de minuit tintèrent gravement à Saint-Eustache…

Quelques minutes encore…

Puis, tout à coup, un coup d’arquebuse éclata dans le silence.

Un deuxième… un troisième… Monclar les compta.

– En avant ! dit-il alors au capitaine de la compagnie qui se trouvait près de lui.

La masse des arquebusiers s’ébranla.

Certain que cette barricade n’était gardée que par quelques hommes qui étaient de connivence avec Tricot, Monclar, arrêté au milieu de la rue, regardait tranquillement défiler les soldats.

Les arquebusiers n’étaient plus qu’à dix pas de l’obstacle.

À ce moment, une voix rude jeta un ordre bref.

La barricade parut s’enflammer comme un cratère éteint qui se mettrait soudain à cracher des laves incandescentes, et une formidable détonation ébranla les masures de la rue, faisant voler en éclats les vitraux des fenêtres fermées.

Dépeindre l’effarement, la stupeur et l’épouvante de la compagnie d’arquebusiers serait difficile. Plus de quarante morts ou blessés étaient tombés, parmi des hurlements et des imprécations. Au nombre des morts était le capitaine qui marchait en tête.

Les survivants reculèrent en désordre, entrechoquant leurs armes, se culbutant les uns les autres.

Monclar, un moment stupide d’étonnement, entendit au loin deux autres détonations sourdes ; c’étaient les truands de la ruelle aux Piètres et de la ruelle Montorgueil qui venaient de faire feu comme ceux de la ruelle Saint-Sauveur.

En toute hâte, il appela auprès de lui quelques-uns des seigneurs qui étaient venus, par distraction, assister au grand massacre de la Cour des Miracles.

Ensemble, ils barrèrent la rue et arrêtèrent les fuyards.

– En avant ! rugit Monclar. Si vous ne prenez pas la barricade d’assaut, vous allez vous faire tuer jusqu’au dernier dans ce boyau…

Ce raisonnement était le seul qui pût rendre courage aux arquebusiers.

Ils se retournèrent vers la barricade, mais au lieu d’y aller en rangs serrés comme la première fois, ils se disséminèrent en rasant les murs.

Ils étaient quatre cents environ.

Au pas de course, ils foncèrent sur la barricade.

Une deuxième détonation retentit, et des hommes tombèrent pour ne plus se relever.

– En avant ! hurla Monclar.

Les arquebusiers, en quelques secondes, furent sur la barricade, avec une grande clameur.

Mais alors, sur cette barricade, se dressèrent une foule de démons armés de lances, de hallebardes, de tronçons d’épées, de vieux estramaçons, et même de lardoires, de toutes sortes de coutelas bizarres.

Des plaintes, des cris de rage, des jurons en toutes les langues, des coups de pistolet et d’arquebuse, voilà ce qu’on entendit pendant près de vingt minutes.

Cependant les soldats du roi reculaient peu à peu.

Monclar, entouré de seigneurs, avait gardé son épée au fourreau, tandis que ceux qui l’entouraient s’escrimaient à outrance.

Le grand prévôt se trouvait maintenant tout près des truands qui bondissaient autour de lui.

Son attitude et, ses ordres donnèrent un peu de sang-froid aux soldats ; un effort suprême fut tenté, et ce fut au tour des truands de reculer.

Mais derrière eux, du fond de la Cour des Miracles, voici qu’une bande accourait, comme une trombe. Ils avancèrent en ordre serré, bien cuirassés, bien armés, jouant de l’estramaçon et du pistolet.

En quelques instants, la rue fut déblayée.

Monclar, demeuré l’un des derniers, la pâleur au front, la rage au cœur, allait s’enfuir à son tour.

À ce moment, un homme saisit la bride se son cheval et lui dit :

– Vous êtes pris, monsieur, rendez-vous !

Monclar se vit entouré de truands. Au loin, il entendit le roulement de la fuite de ses hommes.

Il leva les yeux vers le ciel comme pour y chercher Dieu qu’il avait imploré, puis il ramena son regard sur l’homme qui, à la tête de la bande de truands, avait mis en fuite les soldats du roi, l’homme dont il était le prisonnier…

Et il reconnut Lanthenay !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les truands célébrèrent leur victoire par de terribles clameurs. Les grands feux furent rallumés.

Autour, prirent place les blessés que déjà d’actives ribaudes pansaient et frottaient d’onguents.

Aux tables, maintenant, l’orgie se déchaînait.

Des tonneaux de vin étaient placés de distance en distance : ils se vidaient rapidement. À chaque table, chacun racontait maintenant les beaux coups qu’il avait donnés, les crânes qu’il avait pourfendus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dans la ruelle aux Piètres et dans la ruelle Montorgueil, les événements s’étaient déroulés à peu près comme dans la ruelle Saint-Sauveur.

De longtemps, sans doute, on ne songerait à attaquer la Cour des Miracles.

Les truands s’énuméraient les uns aux autres les avantages que leur donnait cette victoire inespérée – due surtout à la découverte de la trahison de Tricot.

Ragastens n’avait pas tiré l’épée.

Il s’était contenté de se tenir constamment près de Manfred, prêt à le protéger au besoin de sa rapière, arme formidable dans ses mains.

Lorsque le grand prévôt fut conduit au milieu de la Cour des Miracles, il s’éleva parmi les truands une telle clameur que la ville entière parut en être ébranlée jusque dans ses assises.

Les massiers, les suppôts entourèrent aussitôt Monclar.

Sans cette précaution, le grand prévôt eût été à l’instant traité comme venait de l’être son agent Tricot.

Mais l’autorité des chefs était grande.

Devant leurs ordres répétés, les truands reculèrent en grondant, pareils à des dogues affamés à qui on arrache l’os qu’ils voulaient ronger.

Monclar fut enfermé dans la salle basse de l’une des maisons de la Cour des Miracles.

Et les chefs tinrent conseil pour savoir ce qu’on en ferait.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ragastens, aussitôt après l’action, avait demandé à Manfred :

– Cette bohémienne dont vous me parliez… cette…

– La Gypsie ? fit Manfred étonné.

– Oui. Vous avez dit que je pourrais la voir ?

– Sans aucun doute.

– Eh bien, je désire la voir…

Manfred, surpris de cette hâte, s’inclina pourtant et dit au chevalier qu’il était prêt à le conduire auprès de la vieille bohémienne.

– Allons donc, je vous prie, fit Ragastens avec une émotion qui surprit de plus en plus le jeune homme.

– Ah çà ! pensa-t-il, le chevalier connaît donc la vieille sorcière qui m’a élevé ? Ou s’il ne la connaît pas, que lui veut-il ?

Quelques instants plus tard, ils entraient dans le logis de la Gypsie.

– Mère, fit Manfred, voici un étranger qui désire vous voir. Recevez-le bien, je vous en prie, car je lui ai de grandes obligations.

– Qu’il soit le bienvenu, mon fils, dit la bohémienne.

Ragastens se tourna vers Manfred.

– Mon enfant, dit-il voulez-vous avoir la bonté de me laisser seul avec, cette femme ? Excusez-moi…

– Chevalier, répondit Manfred, j’ai pour vous une telle sympathie et une si grande reconnaissance que je considère vos désirs comme des ordres…

À ces mots, il s’inclina gracieusement, et Ragastens le regarda s’éloigner, admirant sa taille svelte, l’aisance de sa parole, l’intelligence qui brillait en ses yeux…

Lorsque Manfred eut disparu déjà depuis plus d’une minute, le chevalier poussa un soupir et s’adressa à la Gypsie.

Celle-ci semblait le considérer avec cette curiosité indifférente qu’on accorde à une personne qu’on voit pour la première fois.

– Je désire, dit-il, – et sa voix tremblait légèrement – vous poser quelques questions. Je vous demande de me répondre en toute franchise et vérité. Si vous êtes pauvre, je vous enrichirai…

– Parlez, seigneur, dit-elle sans que sa voix trahît la moindre émotion ou défiance, je répondrai de mon mieux…

– Ce jeune homme qui sort d’ici…

– Manfred ?

– Oui… Manfred ! Voulez-vous me dire où il est né ?

– En Italie, fit simplement la vieille.

Ragastens sentit son cœur battre à coups redoublés.

– Il n’en faut plus douter ! pensa-t-il. C’est mon fils ! Mon fils ! Ah ! que Béatrix va être heureuse !

Il reprit à haute voix :

– Où l’avez-vous trouvé ? Dans quel pays de l’Italie ?

– Trouvé, seigneur ?

– Oui, trouvé… ou recueilli… ou autre chose enfin !

– Je ne comprends pas, répondit la Gypsie d’un air de naïveté. Manfred n’est pas un enfant trouvé…

– Je m’exprime mal… Je voudrais savoir qui vous a remis cet enfant ?

– Personne !

Ragastens chercha à pénétrer la pensée de la bohémienne, mais celle-ci montrait un visage parfaitement calme.

Il reprit :

– Je vous répète que je vous enrichirai. Demandez-moi ce que vous voulez. D’avance, je vous l’accorde.

– Je vous remercie, seigneur, fit la Gypsie avec effusion. Il est certain qu’un peu d’argent serait le bienvenu dans ma pauvre demeure. Voulez-vous que je vous dise la bonne aventure ?

– Je veux simplement que vous me répondiez : Manfred est un enfant volé, n’est-ce pas ? Oh ! je ne cherche pas à savoir par qui…

– Vous vous trompez, seigneur…

– Mais enfin, qui est son père ? Le connaissez-vous ?

– Hélas ! Comment ne le connaîtrais-je pas ! s’écria la bohémienne avec une mélancolie admirablement jouée. Son père est un noble napolitain.

– Napolitain ! exclama Ragastens palpitant.

– Oui… J’étais jeune alors… J’étais jolie… je lui plus… je l’aimai… et de cet amour éphémère est né mon Manfred…

Ragastens tomba sur un siège. La déception était cruelle.

– Ainsi, balbutia-t-il, Manfred est votre fils ?

– Mon fils, oui, seigneur… Je l’ai appelé Manfred en souvenir de son père, qu’il n’a pas connu…

– Mais ce jeune homme, reprit vivement Ragastens se raccrochant à un dernier espoir, ce jeune homme dit que vous n’êtes pas sa mère…

– Je le lui ai laissé croire… pauvre enfant ! il est si intelligent, si fort au-dessus de ceux qui l’entourent qu’il a fini par se persuader qu’il a des parents illustres… Lui prouver qu’il est simplement le fils de la pauvre bohémienne, c’eût été lui briser le cœur… Il faut être mère, seigneur, pour concevoir des sacrifices pareils !…

La Gypsie essuya deux larmes qui coulaient de ses yeux.

– Ah ! reprit-elle tout à coup, ce n’est pas comme Lanthenay, par exemple ! Celui-là n’est pas mon fils, bien qu’il m’appelle aussi sa mère… Celui-là est vraiment un enfant recueilli… Son père était Parisien… Il est mort !

Ragastens fit un geste de la main comme pour dire qu’il en savait assez…

Il se leva alors, fouilla dans sa bourse, et tendit à la bohémienne une poignée de pièces d’or qu’elle prit en murmurant des bénédictions.

Nous laisserons Ragastens redescendre tout pensif dans la Cour des Miracles et s’approcher de Manfred avec qui il commença un entretien que nous aurons à relater.

Lorsque le chevalier fut sorti de chez elle, la Gypsie s’assit près d’un coin de table et se mit à songer.

– J’aurais pu, murmura-t-elle, dire la vérité au seigneur de Ragastens. Du coup, je faisais bien des gens heureux. Mais à quoi m’aurait servi, à moi, tant de bonheur dont j’aurais été cause ? Voyons un peu ce qui se passerait si je disais au chevalier : « Oui Manfred est votre fils ! C’est moi qui l’ai enlevé pour plaire à Mme Lucrèce Borgia. Mais elle est morte maintenant ! » Si je disais cela, il arriverait que, sous peu de temps, Manfred partirait avec son père. Or, qui me prouve qu’il ne chercherait pas à emmener Lanthenay et qu’il n’y réussirait pas ? Et que m’importe, après tout, que les gens soient heureux ou malheureux… Est-ce que quelqu’un s’inquiète de mon bonheur à moi ? Est-ce que personne a jamais songé aux larmes que j’ai répandues depuis que j’ai vu mon fils pendu sous mes yeux ?

La Gypsie mit sa tête dans ses deux mains.

Et cette évocation de son fils pendu la fit frissonner.

Elle murmura, les dents serrées :

– Emmener Lanthenay ! Qu’est-ce que je deviendrais, moi, du jour où je n’aurais plus sous ma main le fils de Monclar pour assurer ma vengeance.

Elle se leva, s’approcha de la fenêtre qui donnait sur la Cour des Miracles.

Au milieu de la cour, près d’un grand feu, elle vit les chefs assemblés. Parmi eux, Lanthenay.

Quant à Manfred, il s’était écarté en compagnie de Ragastens.

En reconnaissant Lanthenay, la Gypsie tressaillit, et un éclair de haine sauvage brûla dans son regard.

Pourtant, ce n’est pas Lanthenay qu’elle haïssait.

C’était au père de Lanthenay, au grand prévôt de Paris, au comte de Monclar que cette haine farouche s’adressait.

Pendant toute la bataille, la Gypsie était demeurée à sa fenêtre ouverte, écoutant les bruits, scrutant la nuit.

Elle ne doutait pas de l’issue du combat.

Les gens du roi, et Monclar avec eux, seraient vaincus.

C’était chez elle une conviction – une foi.

Il fallait que Monclar fût vaincu pour que la rage du grand prévôt s’accrût ! Il fallait que Monclar en arrivât à haïr son propre fils !

Lorsque ce fut fini et qu’elle sut que les troupes du roi étaient refoulées des trois côtés à la fois elle referma tranquillement sa fenêtre et dit :

– Je savais bien que les choses tourneraient ainsi !

Maintenant, elle examinait avec curiosité l’assemblée des chefs et trouvait bizarre que le conseil durât si longtemps.

– Est-ce que tout ne serait pas fini ? murmura-t-elle.

Et elle descendit et s’approcha du brasier près duquel se tenait le conseil en plein vent, selon les mœurs et habitudes de la Cour des Miracles.

C’était Lanthenay qui parlait à ce moment.

Et Lanthenay disait :

– Si nous le mettons à mort, comme on vous en donne l’avis, les plus grands malheurs sont à redouter. Croyez-moi, profitez au contraire de cet événement pour confirmer vos privilèges. Arrachez-lui la promesse formelle de ne plus rien tenter contre vous, et renvoyez-le. Croyez-vous que le roi laisserait sa mort impunie ? Dès demain la bataille serait à recommencer, et peut-être, cette fois, l’avantage des circonstances ne serait-il pas pour vous. Tandis que si vous le renvoyez vivant, sans lui avoir fait aucun mal, non seulement le roi y regardera à deux fois avant d’attaquer à nouveau des gens qui se défendent si bien, mais encore il aura pour votre générosité une sorte d’estime, sans compter la reconnaissance de votre prisonnier…

La Gypsie tressaillit. De qui était-il question ?

Elle toucha le bras d’un suppôt qui se trouvait près d’elle.

– Frère, dit-elle, de quel prisonnier s’agit-il ?

– Comment, vieille Gypsie, tu ne le sais pas !

– Je ne sais qu’une chose, c’est que mes chers enfants n’ont pas été tués ou blessés dans la bagarre ; c’est tout ce qu’il me faut, à moi !

– Oui, oui… on connaît ton affection pour nos frères Manfred et Lanthenay. Il est vrai, qu’ils en valent la peine. C’est grâce à eux que les gens du roi ont fui ! Lanthenay surtout !

– Ah !

– Oui ! C’est lui qui a fait le prisonnier.

– Et ce prisonnier ?

– C’est le grand prévôt.

– Le comte de Monclar ? balbutia la Gypsie.

– On discute sur son sort…

– Et où l’a-t-on mis ?

– Là ! fit le truand.

D’un geste, il désigna une masure.

– Pas de danger qu’il se sauve, au moins ?

Le truand éclata de rire.

– Il est dans la cave, lié avec des cordes solides, et la cave est fermée à double tour, dit-il.

– La précaution est bonne, dit la Gypsie, pour un prisonnier de cette importance.

Elle s’écarta doucement.

Monclar était prisonnier, et c’était grâce à Lanthenay !

Elle se dirigea droit vers la masure.

Devant une porte, elle vit Cocardère en faction.

– Lanthenay veut te parler, lui dit-elle. Je vais te remplacer.

– Bon ! fit Cocardère, voici la clef de la cave.

– Tu attendras que le conseil soit terminé. Il m’a recommandé que tu ne le déranges pas avant.

– Bien, bien…

Cocardère s’éloigna en sifflotant.

La Gypsie s’élança chez elle.

Quelques instants plus tard, elle revenait avec un paquet sous le bras, et une petite lampe.

Alors, elle ouvrit la porte de la cave, entra et referma.

Au bas de l’escalier, il y avait deux caves.

Dans la deuxième, elle vit Monclar étendu sur le sol, lié solidement, et bâillonné. D’un tour de main, elle défit le bâillon et coupa les cordes.

– Me reconnaissez-vous, monsieur le grand prévôt ?

– Oui ! Que me veux-tu ? dit-il, persuadé que la vieille était escortée de truands et qu’elle venait l’insulter.

– C’est Lanthenay qui vous a pris ? reprit-elle.

– Oui ! dit-il.

– En ce moment, le conseil des chefs est réuni pour statuer sur votre sort.

Monclar haussa les épaules et sourit dédaigneusement.

– Tous sont d’avis de vous renvoyer indemne… Un seul, vous entendez, un seul est d’avis qu’il faut vous mettre à mort. Malheureusement, son avis, à lui, vaut plus que celui de tous les autres. Il sera écouté…

– Ah ! Et quel est cet homme implacable ?

– Lanthenay.

– J’aurais dû m’en douter. Eh bien qu’ils fassent vite !…

– Je viens vous sauver…

– Et pourquoi me sauves-tu ?

– Nous n’avons pas le temps de nous expliquer. Plus tard, vous saurez. Seulement, je vous demande de ne pas oublier que Lanthenay voulait vous faire pendre, et que je vous sauve, moi !

– Sois tranquille, je n’oublierai ni l’un ni l’autre !

En parlant, la vieille avait défait son paquet.

Il contenait un ample manteau et une toque.

– Laissez votre épée, dit-elle. Elle pourrait vous trahir.

Monclar obéit, se couvrit de la toque et s’enveloppa du manteau.

– Venez dit la Gypsie lorsque ces préparatifs furent terminés.

Ils montèrent l’escalier.

La bohémienne referma la porte à double tour et mit la clef dans sa poche.

Elle se dirigea droit vers la ruelle Saint-Sauveur.

Au bout de la rue, la Gypsie s’arrêta.

– Allez, monseigneur, dit-elle.

– Et toi ?

– Moi ?… Je rentre chez moi, voilà tout.

– Mais on saura que c’est toi qui m’as délivré ?

– Peut-être !

– Alors, on te tuera. Viens, je me charge de te faire une existence plus heureuse que celle que tu as menée jusqu’à ce jour.

– Nul ne peut plus rien pour mon bonheur, fit-elle.

– Tu es donc bien malheureuse ?

– Autant qu’une créature humaine peut l’être.

– Étrange femme ! murmura le grand prévôt. N’est-ce pas toi qui m’as parlé un jour, comme je passais à cheval près de la rue Saint-Denis ?…

– Oui, monseigneur, c’est moi.

– Mais tu me disais alors que tu t’intéressais à ce Lanthenay…

– C’est vrai, et je m’intéresse encore à lui.

– Pourtant tu me sauves, alors que tu sais bien ce que je vais faire…

– Non, monseigneur, je ne le sais pas.

– Eh bien, il faudra bien qu’un jour ou l’autre Lanthenay tombe dans mes mains…

– C’est probable, monseigneur… Et après ?

– Après ? Je le ferai rouer vif. Il ne m’eût pas épargné, lui ! Tu me le disais tout à l’heure…

– Je le disais parce que c’est la vérité, Monseigneur.

– Ainsi donc, tu t’intéresses à Lanthenay et tu délivres celui qui le fera rouer ?

– N’y a-t-il donc qu’une manière de s’intéresser à quelqu’un ?

Le grand prévôt garda un instant le silence.

– Qu’est devenu Tricot ? demanda-t-il.

– Il est mort ; nos hommes l’ont tué parce qu’il trahissait.

– Qui les a prévenus ?

– Lanthenay, répondit la Gypsie.

– Tu ne mens pas ?…

La bohémienne tressaillit. Est-ce que Monclar la devinait ?

– Pourquoi mentirais-je ? fit-elle avec son calme.

– Que sais-je ?… Si tu hais ce Lanthenay…

– Je ne le hais pas. Il n’est rien pour moi. Et lors même que je le haïrais, je ne daignerais pas mentir. Lorsque je veux frapper quelqu’un, je le frappe moi-même. Et je vous jure, Monseigneur, que le coup est toujours bien appliqué.

– Je le crois ! dit Monclar en frissonnant.

Il reprit, après un court silence :

– Que veux-tu pour m’avoir délivré ?

– Je n’ai besoin de rien, monseigneur. Je vous ai délivré simplement parce que si mes hommes vous avaient tué, il en serait résulté de terribles calamités pour nous tous.

– Soit ! Adieu, alors…

– Au revoir, monseigneur…

Elle le regarda un instant s’éloigner d’un pas aussi tranquille que s’il n’eût pas couru dix minutes avant un terrible danger.

Alors elle rentra dans la Cour des Miracles.

Elle s’approcha du brasier, et, tranquillement, pénétra dans le cercle des truands qui discutaient le sort du grand prévôt.

Une sorte de respect superstitieux s’attachait à la Gypsie.

Elle passait pour avoir des accointances avec certains démons ; elle avait en outre la réputation de lire comme à livre ouvert dans les étoiles, « ce que la nuit des temps renferme dans ses voiles » – pour employer la somptueuse expression de La Fontaine. Plus d’un truand qui n’eût pas redouté de se colleter avec le guet et qui, au besoin, eût marché à la potence avec un sourire de bravade, frissonnait en rencontrant la Gypsie, par les nuits obscures, et se hâtait de toucher quelque amulette capable de conjurer le mauvais sort.

Aussi, lorsqu’elle pénétra dans le cercle des chefs et qu’elle leva ses deux bras maigres comme pour réclamer le silence, on se tut aussitôt.

– Frères, dit la Gypsie, vous discutez pour savoir si vous devez tuer le grand prévôt…

– Donne ton avis ! lui cria-t-on.

– Mon avis est inutile. Votre avis à tous est inutile. Le grand prévôt n’est plus dans la Cour des Miracles. Il s’est évadé…

Un grand cri de rage et de fureur s’éleva.

Plusieurs truands s’élancèrent vers la cave où Monclar avait été enfermé ; Ils revinrent au bout de quelques instants en disant que la Gypsie avait dit la vérité.

– Ne cherchez pas, reprit la bohémienne, comment la chose a pu se faire. C’est moi qui ai ouvert la porte au grand prévôt et qui l’ai conduit hors le territoire du royaume d’Égypte.

Un silence de stupéfaction accueillit ces paroles, et la Gypsie se hâta de continuer :

– En délivrant le grand prévôt, c’est nous tous que j’ai sauvé. Les esprits m’ont révélé que la mort du grand prévôt serait le signal d’un massacre général. Cependant, si j’ai eu tort, je me soumettrai à la peine que vous m’infligerez. Mais même si cette peine doit être la mort, je mourrai heureuse d’avoir sauvé mes frères.

Nul n’éleva donc la voix pour réclamer une punition contre la Gypsie.

Et celle-ci put se retirer tranquillement.

Mais comme elle allait remonter sans son taudis, elle vit Lanthenay qui s’approchait d’elle en hâte.

– Pourquoi avez-vous sauvé cet homme ? demanda-t-il.

– Mais toi-même, tout à l’heure, n’as-tu pas parlé dans le conseil pour que Monclar fût épargné ?… J’ai cru que je te serais agréable, mon fils…

– C’est possible… Allez, mère Gypsie, pardonnez-moi ma colère.

– Ai-je donc vraiment si mal fait ? demanda-t-elle. Et sa voix avait une singulière douceur d’affection.

– Ne comprenez-vous pas, répondit sourdement Lanthenay, ne comprenez-vous pas que si j’avais pris cet homme, c’est que, moyennant sa vie et sa liberté, je comptais lui arracher la vie et la liberté d’un autre !

– Ah ! malheureuse, je n’ai point songé à cela !

– N’y pensons plus… Le mal est fait… il est irrémédiable… Mais, vraiment, si tout autre que vous eût fait ce que vous venez de faire, je ne sais si j’aurais assez de puissance sur moi pour m’empêcher de le tuer…

La colère et le désespoir de Lanthenay était d’autant plus effrayants qu’il contenait sa voix pour ne pas épouvanter la vieille femme.

Un geste violent lui échappa, et il s’éloigna brusquement en s’écriant :

– Il faut que je sois maudit !

La Gypsie était demeurée à la même place.

– Maudit ? gronda-t-elle alors entre ses dents. Qui te dit que tu ne l’es pas !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le désespoir de Lanthenay fut immense.

Depuis l’avortement de la tentative insensée qu’il avait faite à la Conciergerie pour délivrer Étienne Dolet, il attendait avec une fébrile impatience que la Cour des Miracles fût attaquée.

Il était persuadé que le grand prévôt dirigerait en personne l’opération.

Son plan était simplement de s’emparer de Monclar.

Une fois le grand prévôt prisonnier il ne doutait pas qu’il pût lui arracher la liberté de Dolet.

On a vu que ce plan avait admirablement réussi dans la partie que Lanthenay pouvait à juste titre considérer comme la plus difficile.

Et on a vu comment, grâce à la Gypsie, il avait échoué dans la deuxième partie.

IV

BÉATRIX

Pendant que ces divers événements s’accomplissaient à la Cour des Miracles, le roi et son escorte, guidés par Alais Le Mahu, étaient arrivés devant la maison de la rue Saint-Denis où Madeleine Ferron avait conduit le chevalier de Ragastens.

Le roi mit pied à terre.

Les vingt cavaliers qui l’avaient suivi l’imitèrent, et l’officier qui les commandait prit aussitôt ses dispositions selon les indications que François Ier venait de lui donner. Le roi fit signe à La Châtaigneraie, à d’Essé et à Sansac de venir avec lui.

– Monsieur, dit-il à l’officier, si j’appelle, vous envahirez cette maison, et alors, n’hésitez pas, tuez tout ce qui voudrait vous faire obstacle, homme ou femme !

L’officier s’inclina en signe qu’il avait compris la consigne et qu’il était prêt à l’exécuter envers et contre tous. Alors le roi s’approcha de la porte. Elle était fermée.

– Forcez cette porte, dit-il à l’officier. Sans bruit.

Sur un signe de l’officier, un soldat s’approcha à son tour, introduisit son poignard dans la jointure de la serrure, et après dix minutes de travail silencieux, parvint enfin à ouvrir.

François Ier s’élança, suivi de ses trois compagnons.

Pour entrer dans la maison, il y avait une autre porte.

Elle fut ouverte par le même procédé.

Cependant, le silence qui régnait dans la maison ne laissait pas que d’inquiéter le roi.

Pourquoi tout était-il silencieux et obscur à l’intérieur ?

Tout à coup, comme il était à peu près au milieu de cet escalier, l’obscurité dans laquelle il se trouvait se dissipa.

Le roi porta vivement la main à son épée et leva les yeux. Car la lumière venait de haut.

Alors, il vit une femme qui tenait une lampe à la main et qui le regardait avec une dignité triste et sévère.

Il la reconnut aussitôt.

– Madame de Ragastens ! fit-il en se découvrant avec cette politesse qui l’abandonnait bien rarement.

Puis, souriant, et prenant déjà son parti, il s’écria :

– Eh ! madame, nous nous étions tout à l’heure quittés un peu en froid, et j’ai tenu à me réconcilier avec une personne aussi accomplie que vous paraissez l’être.

– Sire, dit Béatrix, je vous répéterai ce que je vous ai dit dans l’enclos des Tuileries : Soyez le bienvenu.

Le roi regarda autour de lui avec inquiétude.

Il s’attendait à une résistance, à des reproches, – car enfin il entrait dans cette maison comme un des truands que le grand prévôt combattait à cette heure, – et la parole de Béatrix lui faisait redouter quelque guet-apens.

François Ier avait la bravoure physique poussée à un degré extraordinaire.

– On va peut-être me poignarder, songea-t-il, mais, tant pis, la mort plutôt que le ridicule !

Et il monta lestement les quelques marches qui le séparaient de Béatrix.

– Aurais-je le plaisir de voir M. de Ragastens ? demanda-t-il en s’inclinant.

– M. le chevalier sera désespéré de ne pas s’être trouvé là pour répondre à l’honneur que lui fait Sa Majesté pour la deuxième fois…

En même temps, elle s’effaça pour laisser entrer le roi.

Elle vit son hésitation et comprit.

– Ne craignez rien, sire, dit-elle, il n’y a personne que moi dans cette maison…

Le roi rougit un peu et entra, immédiatement suivi de ses compagnons, dans une belle et vaste salle incomplètement meublée.

– Quoi, madame, s’écria-t-il alors, vous êtes seule ici, dites-vous ?

– Absolument seule, sire.

– Cependant, madame, on a vu entrer ici plusieurs personnes…

– Qui étaient présentes il n’y a pas plus d’un quart d’heure, sire. Mais en ce moment, malgré tout le regret que j’en éprouve, je suis seule à essayer de rendre au roi les honneurs qui lui sont dus…

– Où est M. de Ragastens ?

– Sire, dit Béatrix avec un calme qui imposa au roi une sorte de respectueuse admiration, je pourrais vous répondre que vous, le premier chevalier de France, vous interrogez en ce moment une femme venue en ce pays sur sa réputation de loyale hospitalité…

– Pardonnez-moi, madame, fit le roi frémissant. Mais il y va d’intérêts fort graves, je vous assure. Aussi, malgré le chagrin que j’en éprouve, je vous interroge comme maître de la suprême justice dans ce pays et vous somme de me répondre… Où est M. de Ragastens ?

– Puisque vous parlez en maître, sire, je répondrai contrainte ; M. de Ragastens est sorti pour conduire en lieu sûr une jeune fille à laquelle nous avons voué tous les deux une grande affection.

– De quoi se mêle ; éclata-t-il, ce petit aventurier qui n’est ni Français ni Italien et qui prétend nous donner des leçons !

Béatrix pâlit.

– Sire, dit-elle d’une voix étrangement ferme, le chevalier de Ragastens n’a jamais toléré que qui que ce fût au monde l’insultât impunément. Ce m’est un impérieux devoir de veiller à ce qu’il ne soit pas insulté en son absence. Mais comme je suis femme et que je n’ai aucun moyen d’empêcher quatre hommes d’être insolents je me retire pour ne pas en entendre davantage…

– Restez, madame, s’écria le roi. Vous venez de prononcer des paroles bien audacieuses ; mais selon vos propres expressions, vous êtes femme, et je n’userai pas, à Dieu ne plaise ! du droit de répression que je pourrais employer. Restez, je mesurerai mes paroles, et j’espère que vous ferez de même.

– Votre Majesté peut en être assurée, dit alors Béatrix. Le roi garda un instant le silence.

– Madame, reprit-il, tout à l’heure, dans l’enclos des Tuileries, je vous ai dit clairement que Gillette est ma fille… Me croyez-vous ?

– Je crois d’autant plus volontiers Votre Majesté que Gillette elle-même nous a raconté toute son histoire.

– Et sachant que Gillette est ma fille, sachant que je la cherche, le chevalier de Ragastens la soustrait, la cache, l’enlève !… Sans vouloir invoquer d’autres droits, je vous dirai, madame, que je n’ai pas agi ainsi à l’égard du chevalier lorsqu’il est venu me supplier de l’aider à retrouver son fils… votre fils, madame !

– Sire, le chevalier m’a dit la bienveillante réception que vous aviez bien voulu lui faire, et je vous garantis sa reconnaissance comme la mienne…

– Je n’en doute pas, madame ; mais le chevalier a une étrange façon de témoigner sa reconnaissance.

– M. de Ragastens a, tout à l’heure, demandé à Gillette si elle désirait être conduite au Louvre ; sur sa réponse affirmative, sire, le chevalier était tout prêt à vous ramener votre enfant…

– Et qu’a-t-elle dit ? fit le roi avidement.

– Qu’elle préférait mourir…

François Ier baissa la tête.

– Me hait-elle donc à ce point ! murmura-t-il.

Mais bientôt la colère l’emporta à nouveau.

– Soit, dit-il. Le chevalier de Ragastens a emmené ma fille. Mais moi, je désire savoir en quel lieu il l’a conduite.

– Je ne le sais pas, sire.

– Vous le savez, madame ! Ou plutôt, tout dans votre attitude, dans le son de votre voix, dans votre regard embarrassé, tout me prouve que vous vous jouez de moi. Je vous prie donc de me répondre avec exactitude, sans quoi…

– Sans quoi, sire ?…

– C’est à vous, à vous seule, madame, que je m’en prendrais ! Donc, vous m’affirmiez que le chevalier n’est pas ici ?

– Oui, sire !

– Qu’il a emmené Gillette ?

– Oui, sire !

– C’est bien. Il séquestre ma fille ; moi je séquestre sa femme. Veuillez vous préparer à nous suivre, madame.

– Quoi, sire, vous oseriez…

– J’oserai tout ! fit violemment le roi. Je vous arrête, madame. Lorsque le chevalier de Ragastens me rendra ma fille, je vous remettrai en liberté, cela, je le jure, – mais je jure également que le chevalier ne vous reverra pas avant que je n’aie revu Gillette…

– Sire, c’est un indigne abus de force !

– Non, madame, c’est de la clémence.

– Sire, je ne céderai qu’à la force, et nous verrons si, en France, quatre gentilshommes armés auront osé porter la main sur une femme.

– Qu’à cela ne tienne ! s’écria le roi au paroxysme de la fureur.

Et il fit un signe à ses gentilshommes qui sans hésitation, s’avancèrent sur Béatrix.

Celle-ci poussa un cri.

À ce moment, une porte s’ouvrit, et Gillette parut.

La jeune fille, blanche comme un lys, mais ferme, s’avança vers le roi stupéfait.

– Sire, dit-elle, me voici prête à vous suivre…

– Malheureuse enfant ! s’écria Béatrix.