Pierre Alexis Ponson du Terrail

ROCAMBOLE EN PRISON

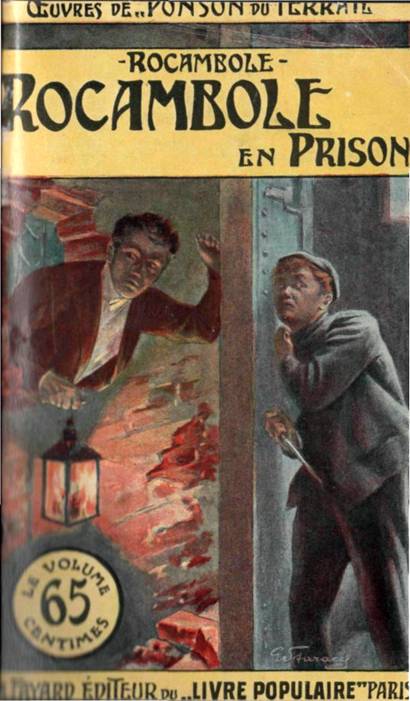

Publication originale, sous le titre Les Démolitions de Paris – La Petite Presse – 21 février au 12 juin 1869 – 122 épisodes, en deux parties : Les Amours du Limousin et La Captivité du maître.

Texte établi d’après l’édition Arthème Fayard – février 1910 – le Livre populaire n° 18, XIVe aventure de Rocambole publiée dans cette collection.

Table des matières

À propos de cette édition électronique

LES AMOURS DU LIMOUSIN

I

Le chantier était désert.

Au milieu des décombres de la maison démolie, au travers des pierres neuves récemment taillées pour la maison à reconstruire, flambait le feu de bivouac allumé par l’invalide, gardien du chantier et des matériaux.

La nuit était sombre, les bruits de la grande ville s’éteignaient, et la dernière voiture de bal était rentrée.

Car cela se passait, il y a quelques jours à peine, au milieu du Paris moderne, à deux pas du boulevard et de la colonne Vendôme, et sur l’emplacement de cette maison où Tahan étalait ses richesses artistiques et Basset ses écrins de perles fines et de diamants.

Avait-on mis Paris à feu et à sang ? Quelque horde barbare venue du Nord avait-elle conquis la reine des cités et semé sur son passage la misère et la désolation ? Cette lueur rougeâtre, qui se projetait sur un amas de décombres, était-elle le feu de nuit des vainqueurs ?

C’est l’image de la désolation et son chaos !

Un peu plus loin le calme enfiévré de Paris qui dort après une nuit de plaisir.

La horde barbare qui avait fait un monceau de ruines de la rue de la Paix, n’était autre qu’une troupe et de maçons et de Limousins inoffensifs.

Paris était conquis par le Limousin, et la rue Turbigo passait.

Si le jour eût paru, on eût pu voir une longue brèche partant du boulevard des Capucines et se prolongeant jusqu’à la rue de Choiseul.

D’un côté, les vieilles maisons tombaient en poussière ; de l’autre, s’élevaient des constructions nouvelles qui montaient peu à peu, hérissées d’échafaudages supportant une légion d’ouvriers de toute sorte.

Mais à cette heure, on eût dit un champ de bataille après l’enterrement des morts.

Partout le silence et l’obscurité, partout des décombres ; et en travers de cette ville saccagée, deux hommes qui veillaient auprès d’un feu allumé avec des poutres vermoulues et des persiennes en morceaux.

L’un de ces deux hommes était un invalide ; l’autre un pauvre diable de maçon, qui s’était couché devant le feu, roulé dans un lambeau de vieille couverture.

L’invalide était un soldat de Crimée, à qui les Russes avaient pris une jambe, dont la moustache était noire encore et le visage empreint d’une fière mélancolie.

On eût dit le dieu Mars condamné à un repos éternel.

Le maçon était un jeune homme ; il n’avait guère que vingt ans, avec cela de longs cheveux châtains, des yeux bleus et un visage ouvert et doux qui n’était pas sans énergie.

Bien qu’il eût travaillé tout le jour de son rude labeur, et qu’il dût être brisé de fatigue, il ne dormait pas.

Il se tournait et se retournait dans sa couverture, levant parfois la tête, et cherchant du regard dans l’espace et les ténèbres un objet et un point de repère mystérieux.

Puis un gros soupir lui échappait ; ses yeux se fermaient, mais le sommeil ne venait pas.

– Hé ! Limousin, lui dit l’invalide qui retira un moment de sa bouche le brûle-gueule qu’il fumait, sais-tu que tu es un singulier garçon ?

Le jeune homme tressaillit.

– Pourquoi donc ça, mon ancien ? dit-il, en se soulevant à demi et regardant l’invalide.

– Tes camarades s’en vont chaque soir, reprit le soldat amputé, les uns tirent vers les Batignolles, les autres vers La Chapelle ou Belleville, chacun regagne son garni…

– Et moi je reste ici, n’est-ce pas ?

– Comme si le patron avait besoin de toi pour garder le chantier ! Est-ce que je ne suffis pas, moi qu’on paye pour cela ?

– Si je reste ici, dit le maçon, c’est que, comme mes camarades, je n’ai pas de garni.

– Tu ne touches donc pas ta paye comme les autres ?

– Si fait.

– Alors tu es un mange-tout, un ivrogne ?

– Non, mon ancien.

– Peut-être envoies-tu ton argent à ta mère ?

– Je lui en envoie la moitié, et il m’en reste bien assez pour vivre et avoir un garni comme les autres ; mais je préfère coucher au grand air.

– Il ne fait pas chaud, pourtant !

– Je ne dis pas. Mais je ne crains pas le froid.

– Bon ! fit l’invalide ; mais, alors pourquoi ne dors-tu pas ? Voici huit ou dix nuits que nous passons ensemble, et à peine si tu fermes l’œil une couple d’heures.

– C’est que je n’ai pas sommeil, dit le Limousin avec un nouveau soupir.

– Tu as quelque chagrin, mon garçon ?

– Peut-être bien, mon ancien.

– Serait-on amoureux ?

À cette question, le Limousin fit un véritable soubresaut :

– Qui vous a dit cela ? dit-il brusquement.

L’invalide se prit à sourire :

– Comme tu peux le voir, dit-il, je ne suis pas encore un vieux de la vieille ; je n’avais que vingt-six ans quand les Russes m’ont carotté une jambe. Il y a quatorze ans de cela ! et je n’en ai pas quarante, par conséquent.

– Bon, fit le Limousin.

– L’amour, ça m’a connu comme un autre, continua l’invalide, et ça me connaît même encore à l’occasion.

– Ah ! ah ! dit le maçon en souriant.

– Je suis même de bon conseil, au besoin, et, puisque tu ne dors pas, mon garçon, jase-moi donc ta petite affaire… on ne sait… je te donnerai peut-être un coup de main…

Le Limousin soupira encore :

– Voyez-vous, mon ancien, dit-il, quand un ver de terre est amoureux d’une étoile, il n’y a rien à faire.

– Tu parles comme le magister de mon village, dit l’invalide en riant. Tu es donc le ver de terre ?

– Oui.

– Et l’étoile, où est-elle ?

– Là haut.

Ce disant, le Limousin étendit la main vers une des maisons de la rue Louis-le-Grand que la rue Turbigo en passant avait laissée debout et dont les fenêtres s’ouvraient sur le chantier.

– En effet, dit l’invalide, ce n’est pas dans ce quartier-là que des gens comme toi et comme moi peuvent aisément trouver une particulière. Mais, bast ! on ne sait pas… et pour parler comme toi, je te dirai qu’il y a des chenilles qui deviennent papillons et qui s’envolent alors vers les étoiles.

Le Limousin eut un nouveau soupir :

– Oh ! dit-il, même quand j’aurai des ailes, elle est encore trop haut.

– C’est donc une femme de haute volée ?

– C’est une princesse, peut-être. Chaque jour, à deux heures, quand il fait soleil, je m’en vais là-bas, dans un coin du chantier, je grimpe sur un tas de bois, je glisse un regard à travers les planches, et je la vois qui monte dans une belle voiture pour aller à la promenade.

– Elle est seule ?

– Non, il y a deux hommes avec elle.

Elle a l’air de les détester et de les craindre, et il y a des moments où il me semble que si je sautais par dessus les planches avec mon marteau, et que, montant dans la voiture, je vinsse à les assommer, elle serait bien contente.

– Tu es fou, mon garçon !

– Ça n’empêche pas qu’elle m’a souri un jour.

– À toi ?

– Mais, oui…

– À travers les planches ?

– Non, quand nous démolissions la maison, j’étais en train de jeter par terre l’ouverture d’une croisée en face de la sienne, et j’avais suspendu ma besogne pour la contempler.

Elle était accoudée à sa fenêtre, regardant par-dessus les toits, et elle avait comme un air d’hirondelle mise en cage et qui voudrait s’envoler.

Tout à coup, elle s’aperçut que je la regardais et elle m’adressa un sourire.

La voix du Limousin était émue, et à la lueur du brasier, l’invalide vit une larme qui coulait sur sa joue.

– Hé ! mon pauvre Limousin, dit le soldat, j’ai bien peur que tu ne perdes la tête ; mais enfin, continue, je te l’ai dit, je suis de bon conseil.

Et l’invalide attendit la suite des confidences amoureuses du pauvre Limousin.

II

Le Limousin poursuivit :

– Je ne suis un pas malin, mais je ne suis pas non plus innocent au point de croire qu’une belle demoiselle comme ça peut sourire à un pauvre maçon, si elle n’a pas besoin de lui.

– Ah ! tu crois qu’elle a besoin de toi ? dit l’invalide.

– Puisque je vous dis qu’elle est prisonnière.

– Je crois que tu es fou, Limousin. Les prisonnières ne quittent pas leur prison.

– Oh ! ça dépend.

– Et on ne les promène pas en voiture.

– Puisque que ceux qui la gardent sont avec elle.

– J’en ai vu de toutes les couleurs, murmura l’invalide en frisant sa moustache ; un zouave, ça connaît tout. Mais celle-là est la plus forte que j’aie jamais entendue.

– Mon vieux, reprit le Limousin, écoutez-moi donc jusqu’au bout, et vous verrez…

– Parle !

– Vous pensez bien que je n’ai pas réfléchi tout de suite.

La première fois que j’ai vu la demoiselle à sa fenêtre, je suis tombé amoureux, ni plus ni moins que si j’avais reçu un coup de merlin sur la tête.

C’était un samedi.

J’ai manqué me jeter en bas des échafaudages, et le maître compagnon m’a dit vingt fois, ce jour-là, que si je n’allais pas plus fort à l’ouvrage, on me renverrait du chantier.

Mais le lendemain, c’était un dimanche, le premier dimanche du mois, le dimanche de paye, par conséquent.

J’avais si bien perdu la tête, que je m’en suis allé avec mon argent chez un marchand d’habits, qui est tout auprès d’ici, sur la place Gaillon, et qu’il m’a habillé comme un bourgeois pour dix-neuf francs dix sous.

Je m’en suis venu rôder alors autour du chantier ; mais ce n’était pas pour l’ouvrage ni pour les camarades, qui s’en allaient tous aux barrières ; c’était pour tâcher de voir la belle demoiselle et me rendre compte de ce qu’elle pouvait être.

La maison où elle demeure est la dernière de la rue Louis-le-Grand avant la tranchée, comme vous pouvez le voir.

– Après ? dit l’invalide.

– Elle demeure au troisième et elle occupe tout l’appartement dont les principales fenêtres donnent sur la rue. Je m’imagine que celle où je l’ai vue et où je la revois quelquefois est celle d’un cabinet de toilette.

– C’est quelque grande cocotte, dit naïvement le soldat de Crimée.

Le Limousin eut un geste d’indignation.

– Ne te fâche pas, dit l’invalide. Mettons que ça soit une princesse et conte-moi ton affaire jusqu’au bout.

Le Limousin reprit :

– Vous pensez bien que, si fou que je fusse, je n’allais pas de but en blanc monter dans la maison, sonner aux portes et dire : C’est moi le maçon qui aime la belle demoiselle blonde.

– Ah ! elle est blonde ? dit l’invalide.

– Comme une Anglaise qu’elle est.

– Voilà que c’est une Anglaise, à présent !

– Oui, mon ancien.

– Alors nous l’appellerons miss. Continue.

– En face de la maison, il y a un petit caboulot qu’on a ouvert quand les démolitions ont commencé ; nous y trouvons la goutte le matin et nos patrons y déjeunent. C’est là que l’Auvergnat traite ses affaires. Connaissez-vous l’Auvergnat, mon ancien ?

– Non.

– C’est un gros homme qui ne sait ni lire ni écrire, qui a des bagues plein les doigts et des diamants à sa chemise ; il a une veste bleue et un chapeau de paille, et c’est lui qui achète les démolitions pour les revendre. Il a des chantiers à la barrière du Trône, où on trouverait des milliers de portes et de croisées d’occasion, des moellons et de la pierre à rebâtir Paris, et où les petits entrepreneurs et les architectes qui travaillent dans la banlieue achètent tous leurs matériaux.

Mais le dimanche, le caboulot est désert.

J’allai donc m’y installer. Je bus une goutte, puis une chopine, puis je mangeai un morceau de fromage, et je ne perdis pas de vue un seul moment la porte de la maison.

Il y a un écriteau jaune sur la porte avec des mots anglais.

On m’a expliqué que cela voulait dire appartements garnis.

L’Anglaise était en meublé. Mais elle avait tout un étage.

Tandis que je regardais toujours la porte, il y avait un grand diable d’homme qui se promenait sur le trottoir, comme s’il avait attendu quelqu’un, mais en réalité pour observer tous les gens qui entraient et sortaient.

C’est un rousse, que je me dis.

Le concierge de la maison est un soiffeur. Il n’y a pas un marchand de vin du quartier qui n’ait sa visite le matin avant huit heures.

Comme je regardais toujours les fenêtres du troisième en mangeant mon pain et mon fromage, il entra.

– Là ! mon vieux, lui dis-je, voulez-vous boire un coup ? J’ai touché ma paye, c’est moi qui régale.

Le pipelet ne se le fit pas répéter. Il s’assit avec moi, comme si nous nous étions toujours connus.

J’avais mon idée, je voulais le faire jaser.

Au troisième verre de vin, je lui dis : Vous avez une maison conséquente, n’est-ce pas ?

– Oui, me répondit-il, mais nous avons deux étages non meublés, et ce n’est pas toujours agréable.

– Pourquoi donc ?

– Parce qu’il nous arrive souvent un tas d’histoires avec les étrangers ; nous avons en ce moment une Anglaise…

Je devins de toutes les couleurs, mais il ne s’en aperçut pas, et continua :

– Il paraît que c’est une jeune fille de la haute, la fille d’un lord, qui s’est sauvée. Elle est descendue ici avec une femme de chambre et deux domestiques, tous Anglais.

À peine installée, elle a fait venir une voiture et s’est mise à courir Paris. Elle cherchait quelqu’un.

Le soir, comme elle rentrait, deux hommes se sont présentés et ont demandé à lui parler.

Les deux hommes se sont établis chez elle, ont renvoyé les domestiques et lui en ont donné d’autres. Elle ne peut plus faire un pas sans eux. Deux ou trois fois elle a essayé de me parler dans l’escalier, mais il y a toujours un des deux hommes avec elle.

Ils la mènent au bois, au spectacle, mais ils ne la quittent pas plus que leur ombre.

C’était là tout ce que savait le pipelet.

Il paraît que les Anglais ne font pas le dimanche comme nous, ils ne sortent pas ce jour-là. Je passai donc la journée dans le caboulot sans l’avoir même aperçue.

Le lendemain, il fallut reprendre le bourgeron et revenir au chantier.

Comme je me mettais à la besogne, la fenêtre s’ouvrit et je la vis.

Elle paraissait me chercher des yeux.

Enfin, elle m’aperçut et se mit encore à sourire.

Cette fois, on eût entendu battre mon cœur du boulevard des Capucines.

Personne ne faisait attention à nous.

Et comme je la regardais toujours, elle mit son doigt sur ses lèvres pour me recommander la discrétion, et, en même temps, elle laissa glisser de ses doigts un papier qui descendit à travers l’espace en tourbillonnant sur lui-même et alla tomber derrière un tas de planches.

Elle me fit un dernier signe qui voulait dire :

– Ce papier est pour vous.

Puis elle ferma sa fenêtre et disparut.

J’étais loin du tas de planches, et je ne pouvais pas y aller sans être vu par les camarades ; mais le repas du matin était proche, et, quelque impatient que je fusse, j’attendis…

– Et puis ? fit l’invalide.

– Et puis vous aller voir que je n’ai pas de chance, ni elle non plus, murmura le Limousin en poussant un gros soupir…

III

Le soldat de Crimée avait fini par s’intéresser si fort au récit du Limousin qu’il avait négligé de mettre du bois dans le brasier.

Le feu s’éteignait peu à peu, et le pittoresque fouillis de matériaux et d’échafaudages rentrait peu à peu dans les ténèbres.

Le Limousin continua :

– Je me disais : Dans un quart d’heure nous irons tous déjeuner ; alors je passerai derrière les planches et je prendrai le papier.

Je commençais à comprendre, du reste que la belle Anglaise avait besoin de moi, et qu’elle ne savait comment me le faire savoir.

Mais, patatras ! voilà que tout d’un coup un monsieur entre dans le chantier et demande à parler au maître compagnon.

Moi, ne me défiant de rien, je le regarde.

C’était un homme d’âge et qui paraissait respectable.

J’ai cru que c’était le propriétaire du terrain ou bien un architecte de la Ville.

Le maître compagnon, en le voyant, se dérange aussitôt et va à sa rencontre.

Alors un camarade l’entend qui disait :

– Monsieur, je suis le locataire de l’appartement qui est là-haut, au troisième. J’ai laissé tomber par la fenêtre un papier d’une certaine importance. Je vous demande la permission d’aller le chercher.

Et voilà que mon homme s’en va droit au tas de planches, ramasse le papier et le met dans sa poche.

Tout cela s’est fait si vite que je n’y ai vu que du feu et que notre homme était déjà hors du chantier que je n’avais pas eu le temps de faire ouf !

– Ça fait, dit l’invalide, que tu n’as pas su ce que le billet contenait ?

– Non.

– Et elle, l’as-tu revue ?

– Oui, tous les matins elle ouvre sa fenêtre, me regarde et semble attendre quelque chose.

– C’est-à-dire qu’elle ne sait pas que tu n’as pas eu le billet ?

– Ça, c’est vrai, et elle est triste !… triste, que c’est à vous fendre l’âme.

– Et tu n’as pas essayé de pénétrer dans la maison ?

– Non.

– Tonnerre ! dit l’invalide, nous étions plus hardis que ça dans les zouaves.

– Que feriez-vous donc à ma place, mon ancien.

– J’entrerais par la porte.

– Et l’homme qui se promène sur le trottoir ?

– Je lui tordrais le cou.

– Et le pipelet ?

– Je lui paierais à boire.

– Et les deux hommes qui sont là-haut et couchent dans l’appartement ?

– Je leur passerais sur le corps.

Le Limousin secoua la tête.

– Ce n’est pas mon idée, dit-il.

– C’est que tu n’es pas un vieux de la vieille comme moi, mon garçon.

Le Limousin eut un fin sourire.

– Je n’ai pas été soldat, cela est vrai, dit-il ; mais je me ferais tuer bien volontiers pour elle, et je ne tiens pas à ma peau…

– Alors, risque-la…

– Non, ce n’est pas mon idée.

– Pourquoi ?

– Quand j’arriverais jusqu’à elle en bousculant tout je ne la délivrerais pas tout de même : au contraire. Et je veux la délivrer.

– Et comment feras-tu ?

– Je vous ai dit que j’avais mon idée.

– Bon ! voyons ça.

– Il n’y a que huit jours à attendre.

– Ah ! il faut attendre huit jours ?

– Oui, le temps qu’on ait monté le deuxième étage sur la maison que nous reconstruisons. Mais vous savez, ça va vite, une fois qu’on a pris la pierre, comme on dit ; le plus long, c’est la limousinade : les caves, les voûtes, tout ce qui est moellon, quoi ! Mais une fois qu’on prend la pierre qui arrive toute taillée, toute numérotée, et qu’on monte à la vapeur, ce n’est rien du tout.

– Je sais cela, dit l’invalide ; mais quand le deuxième étage sera monté, que feras-tu ?

– Le plancher hourdé, je me trouverai presque de plain-pied avec sa fenêtre ; ce sera comme quand je l’ai vue la première fois.

– Alors vous pourrez parler ?

– Ce n’est pas ça. Entre cette maison que nous reconstruisons et la sienne, il n’y aura qu’une cour de six mètres.

– Bon.

– J’attendrai une nuit bien sombre et le moment où je serai seul avec vous.

– Et puis ?

– Je poserai une planche de la maison neuve à sa maison, et je passerai.

– Eh ! dit l’invalide, tu es plus hardi que je ne pensais, mon garçon !

– Vous sentez bien que lorsqu’on est sur le bâtiment depuis l’âge de dix ans, on marche sur les échafaudages à cent pieds de haut sans que la tête vous tourne. J’arriverai donc à la fenêtre, je frapperai doucement. Si on vient m’ouvrir, je lui dis : « Fiez-vous à moi. »

Et je la prends dans mes bras, et je l’emporte ; et les deux hommes qui la gardent n’ont pas eu le temps de se réveiller que l’oiseau s’est envolé de sa cage.

C’est-y ça, mon ancien ?

– Tu n’es pas bête, pour un Limousin, dit l’invalide.

– Vous devinez maintenant pourquoi, au lieu de m’en aller comme les camarades à six heures, je reste et je couche au chantier.

– Parbleu !

– Vous ne me trahirez pas, au moins ?

– Je suis soldat, répondit l’invalide, non seulement je ne te trahirai pas, mais je t’aiderai, si je puis.

Et l’invalide tendit sa main à l’ouvrier.

Le feu s’était éteint. Mais les premières clartés de l’aube glissaient sous le ciel pâle de novembre, et les pierrots commençaient à s’éveiller sous les toits.

L’invalide, levant la tête, jeta les yeux dans la direction que lui indiquait le doigt du Limousin et aperçut la fenêtre dont celui-ci lui avait parlé.

Tout à coup cette fenêtre s’ouvrit.

Une tête pâle, enfiévrée, apparut alors, et l’invalide jeta un cri d’admiration.

L’Anglaise exposait son front brûlant au vent frais du matin.

– Qu’elle est belle ! dit le soldat amputé.

L’Anglaise ne le regardait pas, ou plutôt ne les avait point aperçus.

– Sais-tu au moins comment elle s’appelle ? demanda l’ancien zouave.

– Le pipelet m’a dit son petit nom.

– Ah !

– Elle se nomme miss Ellen.

Et comme le Limousin parlait ainsi, l’Anglaise abaissa les yeux vers le chantier, tressaillit en apercevant le pauvre maçon, et, une fois encore, elle se prit à lui sourire, comme si elle eût deviné en lui son libérateur.

IV

Miss Ellen !

Oui, c’était bien elle ; la fille de lord Palmure, naguère l’implacable ennemie de l’homme gris, c’est-à-dire de Rocambole, maintenant son amante dévouée.

Ceux qui ont suivi les derniers événements dont Londres avait été le théâtre, se souviennent certainement de ce piège tendu par l’altière jeune fille à cet homme qu’elle croyait haïr et qu’elle aimait.

Ils n’ont pu oublier cette scène de désespoir suprême pendant laquelle miss Ellen cherchait à faire à Rocambole un rempart de son corps, et implorant la pitié de cet homme sans entrailles, de ce prêtre vindicatif et farouche qu’on appelait le révérend Patterson.

Miss Ellen s’était aperçue tout à coup qu’elle aimait cet homme qu’elle venait de livrer à ses ennemis. Et l’homme gris lui avait dit en souriant :

– Vous m’avez perdu, mais à présent vous me sauverez, miss Ellen !

Et alors, comme le révérend faisait signe aux policemen d’emmener leur prisonnier, celui-ci s’était mis à parler français, une langue que miss Ellen possédait parfaitement.

– Miss Ellen, lui avait-il dit, nous allons être séparés, mais notre séparation sera courte. Je serai libre quand je le voudrai. Aussi, ne songez pas à moi, mais à la cause que vous combattiez naguère, et à laquelle maintenant, je le sais, vous appartenez corps et âme, comme vous m’appartenez.

Ne demandez rien à votre père, qui, du reste, va vous maudire, ne cherchez pas à me faire sortir de prison : mais partez, quittez Londres, quittez l’Angleterre ; allez-vous-en à Paris, cherchez-y un homme qui s’appelle Milon, une femme qui a nom Vanda, et dites-leur :

« Venez avez moi, le maître a besoin de vous. Cela suffira. »

Et comme miss Ellen le regardait, éperdue, atterrée, il ajouta :

– À Londres, on m’appelait l’homme gris, mais à Paris, je me nomme Rocambole !

Et Rocambole avait été en prison du pas d’un triomphateur, laissant miss Ellen folle de douleur, mais lui appartenant désormais corps et âme, comme il venait de le dire.

Sortie du souterrain, elle était remontée dans son hôtel.

Lord Palmure était absent.

Désormais miss Ellen était Irlandaise. Désormais elle appartenait à la grande cause des Fénians, que Rocambole avait servie, et elle cessait, pour ainsi dire, d’être la fille de son père.

Aussi n’avait-elle pas même songé à le revoir.

Profitant de l’absence du noble lord, elle avait réuni à la hâte quelques vêtements, quelques bijoux et tout l’argent qu’elle avait eu sous la main.

Miss Ellen avait deux serviteurs dévoués, une femme de chambre, appelée Katt, et un valet.

Elle les avait emmenés avec elle.

L’homme gris n’était pas encore arrivé à Newgate que miss Ellen venait à Charing-Cross, montait dans le train express de Folkestone et quittait Londres avec ses deux serviteurs.

Le soir, elle débarquait à Boulogne, prenait le train de marée et arrivait à Paris vers minuit.

Miss Ellen, comme toutes les Anglaises riches qui voyagent, connaissait Paris.

Rocambole n’avait pas eu le temps de lui donner d’autres renseignements ; il n’avait pu prononcer que les noms de Milon et de Vanda, mais cela lui suffisait.

Miss Ellen serait la digne compagne de l’homme gris, elle trouverait.

Elle se fit conduire, en arrivant, rue Louis-le-Grand, dans une maison qu’elle avait habitée déjà avec son père, un hiver qu’ils étaient venus à Paris.

La dame qui tenait l’appartement meublé la reconnut et lui fit un excellent accueil.

Miss Ellen s’installa donc avec sa femme de chambre et son domestique.

Le lendemain matin, après quelques heures d’un sommeil agité et fiévreux, elle se mit en campagne.

Milon est un nom assez commun ; il y a des Milon par centaines à Paris, et l’almanach du commerce en contient une vraie collection.

Miss Ellen se dit :

– J’aborderai quiconque se nomme ainsi et je lui dirai : Connaissez-vous le maître ?

C’était naïf à première vue, mais peut-être était-ce, en réalité, le meilleur moyen.

Et miss Ellen se mit à l’œuvre.

Elle épuisa la liste des Milon de l’almanach.

Aucun de ceux-là n’avait entendu parler d’un homme appelé Rocambole.

Le soir, miss Ellen eut une idée tout à fait anglaise. Elle rédigea une petite note ainsi conçue :

« M. Milon et madame Vanda, tous deux amis de M. R…, sont priés de passer sans retard, rue Louis-le-Grand, n°…, pour une affaire de la plus haute importance. »

Cette note était destinée aux journaux.

Malheureusement miss Ellen n’eut pas le temps de l’envoyer.

Comme, brisée de fatigue, elle prenait à la hâte quelque nourriture, un bruit se fit dans son antichambre et elle entendit un domestique qui parlementait, en anglais, avec un visiteur.

Puis la femme de chambre lui apporta une carte sur laquelle on lisait :

Sir James Wood, esq.,

Oxfort street.

Miss Ellen allait répondre qu’elle ne pouvait recevoir ce gentleman, qui lui était parfaitement inconnu.

Mais sir James Wood, ayant poussé la femme de chambre, entra résolument dans le boudoir de miss Ellen.

En même temps, la jeune fille aperçut deux autres hommes qui lui étaient pareillement inconnus et qui se tenaient dans la pièce voisine.

Alors elle pâlit et devina un malheur.

Néanmoins, elle regarda sir James Wood avec hauteur et lui dit :

– Que voulez-vous donc, monsieur, et de quel droit forcez-vous ainsi ma porte ?

– Oh ! excusez-moi, miss Ellen, répondit-il, je suis un gentleman et n’outrepasse jamais mon droit. Je suis en règle.

– Plaît-il ?

– J’ai un passe-port visé par l’ambassade d’Angleterre à Paris.

– Que m’importe ?

– Et un ordre du préfet de police qui m’autorise à requérir la force armée au besoin.

– Monsieur.

– Enfin, j’ai l’honneur d’appartenir à la police de la métropole et je suis détective.

Miss Ellen recula épouvantée.

– Je vois, dit froidement cet homme, que vous commencez à comprendre pourquoi je suis ici. C’est lord Palmure, votre noble père, et le révérend Patterson, son ami, qui m’envoient.

Miss Ellen jeta un cri !…

V

Sir James Wood, le détective, était un homme d’environ quarante-cinq ans, aux favoris un peu grisonnants, aux cheveux blonds et aux yeux bleus.

Il avait de belles dents, un visage coloré, un grand flegme dans toute sa personne, et son langage et ses manières étaient ceux d’un parfait gentleman.

Il s’exprimait avec le plus grand calme et ne sortait pas des bornes d’un respect excessif.

– Miss Ellen, dit-il, je vous supplie de m’excuser tout d’abord et de m’écouter ensuite avec patience. Je vous ai dit qui j’étais ; je fais mon devoir, rien de plus, rien de moins.

Je suis parti de Londres avec des ordres formels, muni de pouvoirs réguliers.

Je n’irai pas plus loin que les ordres que j’ai reçus ; je n’outrepasserai pas mes pouvoirs.

– Monsieur, répondit miss Ellen, qui avait peu à peu reconquis son sang-froid et sa présence d’esprit, je vous prie de vouloir bien vous expliquer.

– Je suis à vos ordres, miss Ellen.

– On vous a donné des instructions me concernant ?

– Oui.

– Qui donc ?

– Lord Palmure, votre noble père.

– Quelles sont ces instructions ?

– Votre attitude, votre conduite, miss Ellen, peuvent les modifier.

– Ah !

– Lord Palmure sait pourquoi vous avez quitté Londres.

– Bien.

– Il désire que vous y reveniez.

– Après ?

– Mais il désire plus encore que vous ne soyez pas mise en contact avec les misérables que vous êtes venue chercher à Paris.

– Et puis.

– Les ordres que j’ai reçus étaient donc la conséquence de ce double désir.

– Voyons ces ordres ?

– Je les ai exécutés en partie. Je suis allé à l’ambassade d’Angleterre, et, muni d’une lettre de lord Palmure, approuvée par l’ambassade, j’ai sollicité du préfet de Police de Paris un mandat d’arrestation que j’ai obtenu.

– Vous venez m’arrêter ? s’écria miss Ellen, qui fit de nouveau un pas en arrière.

– Cela dépend de vous, miss Ellen.

– De moi !

– Oui, le Parlement est à la fin de sa session ; dans quinze jours ses membres seront libres, et lord Palmure pourra quitter Londres, passer le détroit et venir chercher sa fille à Paris.

– Et… d’ici là ?

– J’ai à vous donner à choisir : ou vous laisser en France dans une maison de santé, ou demeurer libre sous ma surveillance. Dans ce dernier cas, je congédierai vos deux domestiques et les remplacerai par d’autres, j’habiterai, moi et mon collègue, cette maison, et vous ne pourrez en sortir qu’accompagnée par lui ou par moi. Du reste, soyez tranquille, miss Ellen, ajouta-t-il avec un sourire, nous sommes gens de bonne compagnie et nous ne vous ferons pas rougir. Vous irez au bois tous les jours, si bon vous semble, au spectacle tous les soirs.

Lord Palmure vous ouvre un crédit sur la maison Rothschild, de Paris, et vous pourrez satisfaire tous vos caprices.

– En vérité ! dit miss Ellen avec amertume. Et si je refusais ?

– Nous aurions la douleur, mon collègue et moi, de vous conduire ce soir même dans une maison de santé, où vous seriez l’objet d’une surveillance particulière.

Le flegme de sir James Wood ne laissait pas d’illusion à miss Ellen.

Évidemment cet homme ferait ce qu’il disait, et rien au monde ne le pourrait détourner de ce qu’il appelait son devoir.

Entre deux maux, miss Ellen, qui était une femme de résolution, devait choisir le moindre.

Dans une maison de santé, elle était tout de bon prisonnière ; sous la surveillance de sir James Wood, elle avait au moins quelque chance de s’échapper.

Paris est la terre classique du hasard, et le hasard sera toujours le père de l’occasion.

Elle parut réfléchir un moment.

Puis, regardant le gentleman :

– Eh bien ! soit, monsieur, dit-elle, j’accepte.

À partir de ce jour, la vie de miss Ellen avait été de tous points comme le Limousin l’avait naïvement décrite à son compagnon de nuit l’invalide.

Les deux détectives ne la quittaient pas une minute pendant le jour.

La nuit, ils se faisaient dresser un lit de camp à la porte de la jeune fille, si bien qu’elle n’aurait pu sortir de sa chambre sans les éveiller.

Cependant, un moment, elle avait espéré sa délivrance.

Elle avait surpris le pauvre maçon qui la contemplait avec extase, et la pensée de faire de cet homme un naïf instrument lui était venue aussitôt.

Le billet qu’elle avait laissé tomber derrière un amas de planches était ainsi conçu :

« J’ai un grand service à vous demander et je vous récompenserai généreusement si vous pouvez me le rendre. Quand vous aurez lu ces mots, levez la tête, et si vous êtes décidé à me servir, ôtez votre casquette deux fois de suite. Alors je vous ferai parvenir mes instructions. »

Malheureusement l’œil de lynx de sir James Wood avait surpris la chute du billet, et son collègue, cinq minutes après, entrait dans le chantier et s’en emparait avant que le pauvre Limousin eût pu en prendre connaissance.

Ce jour-là, le détective dit à la jeune fille :

– Miss Ellen, si vous recommenciez, j’aurais la douleur de vous conduire dans la maison de santé dont je vous ai menacée.

Et dès lors il ne fut plus permis à miss Ellen de se mettre à la fenêtre pendant le jour, c’est-à-dire tant que les maçons étaient au chantier.

Si cette fenêtre s’ouvrait et que la jeune file parût, le détective était derrière elle.

Les maçons arrivaient à six heures du matin et s’en allaient à sept heures du soir.

Alors l’invalide prenait possession du chantier ; mais sir James Wood ne se méfiait pas de lui, car il avait fort bien remarqué que c’était au jeune maçon que miss Ellen avait songé à s’adresser.

Or, huit jours s’étaient écoulés depuis la tentative infructueuse du billet, quand miss Ellen, un matin, ouvrant sa fenêtre, aperçut le Limousin assis auprès de l’invalide dans le chantier.

Comme l’heure où les maçons arrivaient était loin encore, sir James Wood, pensant que miss Ellen dormait, était au lit dans la pièce voisine.

Miss Ellen tressaillit en voyant le Limousin ; l’espoir revint à son cœur.

Et prenant un petit carnet, elle en arracha un feuillet et écrivit un second billet conçu dans les mêmes termes que le premier.

Cette fois le billet parvint à son adresse.

Le Limousin savait lire.

Il ôta sa casquette deux fois de suite, et miss Ellen disparut aussitôt de la croisée.

VI

Miss Ellen referma la fenêtre et se remit au lit.

Elle savait maintenant une chose : c’est que le Limousin couchait dans le chantier au lieu de s’en aller le soir, comme les autres maçons.

Sir James Wood s’est levé bien avant l’ouverture du chantier, mais il ne soupçonne rien.

Miss Ellen restait au lit et paraissait résignée à sa captivité.

Elle alla au bois comme à l’ordinaire, rentra pour l’heure du dîner, toujours accompagnée de ses deux gardiens, et profita du moment où sir James Wood la laissait seule afin qu’elle pût se déshabiller, pour écrire cet autre billet qui était plus explicite que le premier.

« Vous est-il possible de parvenir jusqu’à moi, soit à l’aide d’une échelle, soit en grimpant le long d’un tuyau de conduite ? Vous êtes le seul homme que je connaisse à Paris, et je suis prisonnière. Si vous le pouvez, écrivez-le-moi ; cette nuit je laisserai pendre un fil après lequel vous attacherez votre réponse. Je vous le répète, vous serez généreusement récompensé. »

Elle cacha ce billet dans son corsage et attendit le soir patiemment.

Sir James Wood, une fois la nuit venue, ne se méfiait plus du chantier.

Quelquefois même, il confiait la garde de miss Ellen à son camarade et allait faire un petit tour de boulevard. Miss Ellen, après dîner, se mettait à un piano et gagnait ainsi dix heures, moment où elle se mettait au lit.

Jamais les heures ne lui avaient paru plus longues que ce soir-là.

Enfin, sir James Wood sortit, après avoir installé l’autre détective dans l’antichambre, et miss Ellen s’enferma chez elle.

Elle s’enveloppa d’un peignoir, éteignit sa bougie, ouvrit sa fenêtre sans bruit et se pencha sur le chantier.

Comme la nuit précédente, deux hommes causaient à voix basse auprès du feu de nuit.

C’étaient l’invalide et le Limousin.

Celui-ci n’eut pas besoin de lever la tête, car il avait constamment les yeux fixés sur la fenêtre.

La nuit était assez claire, du reste, et le Limousin, voyant apparaître l’Anglaise, se leva et vint se placer verticalement au-dessous de la croisée.

Alors miss Ellen lâcha son billet et disparut de nouveau.

Le Limousin le ramassa, revint auprès du feu et le lut. Puis, il le montra à l’invalide.

– C’est bien drôle tout de même qu’elle soit prisonnière : prisonnière de qui ? est-ce d’un mari jaloux ?

– Oh ! fit le naïf Limousin, qui eut un battement de cœur et un rugissement de colère dans la voix.

Tout maçon a un crayon qui lui sert à tracer des lignes sur la pierre ou à faire ses calculs.

Le Limousin n’avait pas de papier ; mais il alla chercher dans un coin du chantier une planchette de trois pouces de long sur quatre de large, et qui n’était autre chose qu’un fragment de plinthe peinte en gris. Puis, avec son gros crayon bleu il écrivit dessus :

« Nous n’avons pas au chantier d’échelle assez longue ; mais si vous pouvez attendre six jours, je pénétrerai jusqu’à vous, et si vous le voulez, je vous délivrerai. »

Cela fait, il alla se replacer sous la fenêtre.

Miss Ellen, abritée derrière ses vitres, l’avait vu écrire sur la planchette.

Elle s’était procuré dans la journée un peloton de ficelle rouge qu’elle se mit alors à débrouiller et qu’elle laissa pendre par un bout dans le chantier.

L’intelligent Limousin y attacha solidement la planchette et miss Ellen tira à elle.

Deux minutes après, la planchette redescendit.

Miss Ellen avait ajouté un mot :

« J’attendrai. »

Quel moyen le Limousin employerait-il pour la délivrer ?

Elle ne le savait pas, mais elle avait foi en lui.

Le lendemain, comme elle déjeunait tête à tête avec James Wood, elle lui dit :

– Dans combien de jours estimez-vous que mon père arrivera ?

– J’ai reçu une lettre de lui ce matin.

– Ah !

– Lord Palmure sera ici dans treize jours.

– Pourquoi donc, au lieu de venir me chercher, ne vous a-t-il pas confié le soin de me ramener en Angleterre ?

Une ombre de sourire glissa sur les lèvres de sir James Wood.

– Mais, dit-il, lord Palmure n’a nullement l’intention de vous ramener en Angleterre.

– Ah ! vraiment ?

– Il ne veut pas s’exposer à vous voir passer ouvertement aux Fénians.

– Ah ! ah !

– Et il compte vous emmener passer l’hiver en Italie.

– C’est bien, dit miss Ellen, je comprends.

Et elle n’adressa plus la parole à sir James Wood.

Les jours s’écoulèrent.

De temps en temps, la pauvre prisonnière jetait un regard furtif dans le chantier.

La maison neuve était sortie de terre et montait rapidement.

Au bout de cinq jours, elle était arrivée au second étage.

Par une nuit sombre, miss Ellen se remit à sa fenêtre.

Le Limousin prit sa planchette et vint se poser au-dessous.

Miss Ellen laissa pendre le peloton de ficelle, et la planchette monta.

Le Limousin avait écrit dessus :

– Demain, à minuit, je serai chez vous.

Et miss Ellen rejeta la planchette et se mit au lit pleine d’espoir.

La nuit lui parut longue, la journée plus longue encore, cependant elle dissimula merveilleusement son impatience et sir James Wood ne se douta de rien.

Le soir venu, miss Ellen se retira chez elle et se mit au lit.

À onze heures, sir James Wood rentra de sa petite promenade.

Il ne pénétrait jamais la nuit dans la chambre de miss Ellen, mais il s’était ménagé un petit jour dans la porte, et, par ce jour, il pouvait suivre, au besoin, tons les mouvements de la jeune fille.

Sir James Wood aperçut la jeune miss, qui semblait dormir, grâce à un splendide clair de lune dont les rayons pénétraient dans la chambre et s’ébattaient sur la courtine du lit.

Sir James Wood prit possession de son lit de camp, qui se trouvait placé en travers de la porte.

Puis, un quart d’heure après, miss Ellen, qui ne dormait pas, entendit un ronflement sonore.

C’était sir James qui dormait réellement.

Alors, miss Ellen se glissa hors de son lit, s’enveloppa d’un peignoir, alla ouvrir la fenêtre et attendit.

Aux rayons de la lune, elle vit le Limousin debout sur le plancher du troisième étage de la maison neuve.

L’invalide était avec lui.

Tous deux tiraient à eux une longue planche et la faisaient glisser sur l’entablement d’une croisée, qui était placée vis-à-vis de celle de miss Ellen et tout à fait de niveau avec elle.

Alors, miss Ellen commença à comprendre, car la planche glissait sans bruit et son extrémité vint se poser sur l’entablement de sa propre croisée.

Alors encore, miss Ellen eut peur et ferma instinctivement les yeux : le Limousin venait de s’aventurer bravement sur le pont aérien, qui n’avait pas un pied de large.

VII

Comme il l’avait dit, le Limousin n’était pas depuis l’âge de dix ans dans le bâtiment pour manquer d’équilibre et avoir le vertige.

Il passa lestement au-dessus de l’abîme et posa le pied sur l’entablement de la croisée de miss Ellen, qui venait de s’ouvrir.

Alors, deux petites mains le saisirent et l’attirèrent.

Puis une voix douce et harmonieuse lui dit tout bas :

– Ne faites pas de bruit, ou nous sommes perdus !

La chambre était sans lumière ; mais la lune y versait sa blanche clarté, et le pauvre Limousin voyait miss Ellen et la contemplait avec extase, comme si on eût été en plein jour.

C’était un rêve pour lui !

Un rêve étrange, bizarre, un rêve céleste que se trouver ainsi, lui, le pauvre enfant des montagnes de la Creuse et du Limousin, le maçon aux habits couverts de plâtre, dans ce boudoir de jeune file vêtue de soie et dont les deux mains mignonnes, blanches et parfumées, pressaient sa main calleuse, dont la voix tremblante murmurait à son oreille, à son oreille enivrée : « Ne faites pas de bruit », l’associant ainsi à son péril et l’élevant par là même jusqu’à elle.

Miss Ellen avait connaissance sans doute de ce petit trou que sir James avait percé dans la porte, afin de la pouvoir surveiller à toute heure, car elle entraîna le jeune ouvrier à l’autre bout de la chambre, en un coin où ils ne pouvaient être vus.

Et alors, lui tenant toujours les mains, elle approcha ses lèvres de son oreille et lui dit :

– Je ne vous connais pas, mais j’ai confiance en vous.

– Moi non plus, mademoiselle, répondit le naïf garçon, moi non plus je ne vous connais pas ; mais vous pouvez faire un signe et je me jette par la fenêtre, ou bien je m’en retournerai par où je suis venu.

– C’est-à-dire que vous m’êtes dévoué ?

– La dernière goutte de mon sang vous appartient.

– J’espère bien, dit-elle toujours émue et cependant souriante, j’espère bien que vous ne verserez jamais votre sang pour moi. Mais j’ai l’espoir aussi que vous pourrez me rendre un grand service.

– Parlez, mademoiselle, je suis prêt.

– En deux mots, dit miss Ellen, car nous n’avons pas de temps à perdre, je vais vous mettre au courant de la situation. Je suis la fille d’un lord anglais ; je me suis sauvée de chez mon père pour remplir un devoir impérieux, un devoir sacré.

– Sans cela, dit le Limousin, qui attachait sur elle un regard plein d’admiration et d’enthousiasme, vous ne vous seriez pas sauvée, j’en suis bien sûr.

Miss Ellen poursuivit :

– Je viens à Paris pour y chercher un homme que je ne connais pas, dont j’ignore le domicile et qu’il faut à tout prix que je retrouve. Cet homme se nomme Milon.

– Milon ! exclama le Limousin.

– Oui. Vous connaissez quelqu’un de ce nom ?

– Notre entrepreneur de maçonnerie, notre patron, comme nous disons, s’appelle Milon.

– Ô mon Dieu ! murmura miss Ellen, si c’était lui !

– Comment est-il, celui que vous cherchez ? demanda le Limousin.

– Je vous l’ai dit, je ne le connais pas… je ne l’ai jamais vu !…

– Savez-vous s’il est jeune ou vieux ?

– Pas davantage.

– Notre patron, poursuivit le Limousin, est un grand et gros homme, qui a les cheveux blancs et qui est bon comme du bon pain.

– Tout ce que je puis vous dire, reprit miss Ellen, c’est qu’il doit connaître une femme appelée Vanda.

– Bon !

– Et un homme appelé Rocambole.

– Cela me suffit, dit le Limousin. Ce matin même, j’irai trouver le patron et je lui dirai : Connaissez-vous M. Rocambole et Mme Vanda ? S’il me dit oui, c’est que c’est lui. Et la nuit prochaine, je viens vous le dire.

– Mais, dit miss Ellen, je voudrais sortir d’ici, pouvez-vous m’emmener ?

– Je ne demande pas mieux, dit le Limousin, dont un frisson parcourait le corps. Seulement, il faut que je repasse seul sur le bâtiment.

– Pourquoi ?

– Pour mettre une planche plus large.

– Oh ! dit miss Ellen, je suis courageuse et j’ai le pied sûr.

– Oui, dit le Limousin, mais la planche n’est pas assez forte, elle casserait sous le poids de nos deux corps.

Miss Ellen se mit à réfléchir.

– Au fait, dit-elle, mieux vaut attendre à la nuit prochaine. D’abord, vous verrez si le Milon dont vous parlez est celui que je cherche.

– Pour ça, oui.

– Ensuite, vous me chercherez loin d’ici, dans un quartier éloigné de Paris, un petit logement, et vous me procurerez les vêtements d’une femme du peuple. Voilà de l’argent.

Et elle mit une bourse dans la main du Limousin rougissant.

– J’exécuterai vos ordres, mademoiselle, dit-il, et demain, à pareille heure, tenez-vous prête. J’aurai une planche deux fois plus large et deux fois plus forte. Vous pourrez passer sans danger.

– Vous êtes un brave garçon et un noble cœur, dit miss Ellen.

Et la fille du pair d’Angleterre tendit la main au pauvre maçon, qui prit respectueusement cette main et la baisa.

Puis il s’élança sur le pont aérien et franchit de nouveau l’abîme.

Alors, miss Ellen se mit à genoux et remercia Dieu.

Elle avait enfin trouvé un libérateur.

Cependant, elle n’entendait plus les ronflements sonores de sir James Wood.

Mais elle avait parlé si bas qu’il était peu probable que le détective eût entendu sa conversation avec le maçon et eût même soupçonné cette nocturne entrevue.

Néanmoins, miss Ellen passa une nuit d’angoisse et ne se trouva rassurée que le lendemain, lorsqu’elle vit sir James Wood.

L’Anglais était calme et indifférent, et il lui dit :

– Vous n’avez plus que douze jours à supporter ma présence, miss Ellen, prenez patience !

– Moins que cela peut-être, pensa la jeune fille qui se prit à songer au Limousin.

VIII

Le Limousin avait donc regagné le bâtiment neuf.

L’invalide l’attendait et il l’aida à retirer la planche qui lui avait servi de pont.

– Eh bien ! que te voulait-elle ? demanda le soldat.

Le Limousin lui raconta son entrevue avec la jeune fille.

– Et que comptes-tu faire ? dit encore l’invalide.

– Pardine ! répondit le Limousin, c’est bien simple, j’irai trouver le patron.

– Et puis ?

– Et je lui dirai : Est-ce que vous connaissez Rocambole ?

– Je ne suis pas de cet avis, lui dit l’invalide.

– Pourquoi, mon ancien ?

– Je suis un homme d’expérience, je te l’ai dit, et j’estime qu’il ne faut jamais aller trop vite.

– Allez, mon ancien, expliquez-vous.

– Suppose une chose, reprit l’invalide : c’est que ton patron, M. Milon, l’entrepreneur de maçonnerie, ne soit pas celui que cherche ton Anglaise.

– Bon !

– Il voudra savoir pourquoi tu lui as fait cette question, et tu lui conteras la chose.

– Naturellement.

– Le patron est un homme d’âge ; les gens d’âge ne comprennent pas grand’chose à l’amour ; mais, en revanche, ils sont près de leurs intérêts. Comprends-tu, toi ?

– Non, mon ancien.

– Ton patron, dans tout ce que tu lui auras dit, ne verra qu’une chose.

– Laquelle ?

– C’est que tu t’amuses, la nuit, à passer de sa construction dans une maison habitée, sur une planche ; que la police peut trouver la plaisanterie mauvaise, que le propriétaire de la maison habitée peut se plaindre, et que M. Milon, homme patenté, peut avoir des difficultés avec l’autorité à cause de toi.

– Diable ! fit le Limousin, vous avez peut-être raison, mon ancien.

– Alors, poursuivit l’invalide, que fera-t-il ? Il te mettra à la porte du chantier, et tu ne pourras pas sauver l’Anglaise.

– Mais alors, mon ancien, dit le Limousin, frappé de la justesse de ce raisonnement, que feriez-vous à ma place ?

– Demain, je ne dirais rien au patron.

– Bon !

– Mais je m’occuperais de trouver une chambre quelque part pour la demoiselle, une chambre et des habits, car elle pense bien qu’elle ne peut pas être habillée comme une duchesse, si elle s’en va aux barrières.

– Et puis ?

– Et puis, la nuit prochaine, je lui ferais prendre l’air ; et ce ne serait que lorsqu’elle serait hors du chantier et en sûreté, que j’irais demander au patron s’il ne connaît pas ce monsieur… Comment l’appelle-t-on ?… Rocambole ?

– Fort bien, dit le Limousin. Vous parlez d’or, mon ancien, et je ferai comme vous dites.

Et l’invalide et le Limousin allèrent achever leur nuit auprès du feu allumé dans le chantier.

Quand le jour parut, l’invalide éveilla le Limousin, qui avait fini par s’endormir, et lui dit :

– Il m’est venu une idée.

– Voyons ça ?

– J’ai une sœur au Gros-Caillou, dans le passage de l’Alma ; elle est blanchisseuse, c’est une brave femme, qui m’est toute dévouée et qui fera ce que je voudrai.

– Bon !

– Elle logera ton Anglaise. J’irai lui parler aujourd’hui. Tu n’as plus à t’inquiéter de rien. Je t’apporterai même une robe et un bonnet pour la demoiselle.

– Ah ! mon ancien, murmura le Limousin, vous êtes un vrai camarade, vous !

– Je l’ai toujours été, dit l’invalide avec simplicité.

*

* *

La journée s’écoula.

Le Limousin était dévoré d’impatience ; mais il n’osait plus lever les yeux vers la croisée de miss Ellen, tant il avait peur que son projet ne fût deviné, soit par ses camarades du chantier, soit par les gens qui gardaient à vue la jeune Anglaise.

Seulement, en allant et venant, il finit par trouver une planche d’échafaudage qui avait deux pouces d’épaisseur et trois pieds de large.

Cette planche faisait partie d’un échafaudage qui fut démoli le soir, et le Limousin la rangea lui-même contre un mur.

La nuit vint, les ouvriers quittèrent le chantier et l’invalide arriva.

Il portait un petit paquet sous le bras, auquel personne ne fit attention.

Quand il se trouva seul avec le Limousin, il lui dit :

– J’ai vu ma sœur : elle t’attend avec l’Anglaise, et elle m’a donné des habits convenables que voilà.

Et il montra le paquet.

Tous deux allumèrent le feu de nuit et attendirent.

La veille, il faisait clair de lune ; ce soir-là, le temps était couvert et l’obscurité complète.

– J’aime autant ça, murmura l’invalide. Il y a toujours des flâneurs de nuit qui fument leur cigare aux fenêtres. On ne te verra pas.

La soirée passa, comme avait passé la journée ; le brouhaha des voitures, les rumeurs du boulevard s’éteignirent peu à peu.

Une lumière brillait à la fenêtre de miss Ellen.

Le Limousin disait tout bas à l’invalide, qui était monté avec lui dans le bâtiment en construction :

– Tant que je verrai cette lumière, je ne bougerai pas.

– Pourquoi ?

– Parce qu’elle n’est peut-être pas seule. Quand la lumière s’éteindra, nous poserons la planche.

Comme il disait cela, la lumière s’éteignit.

– Attendons encore un peu, dit le Limousin.

Quelques minutes après, la fenêtre s’entr’ouvrit.

– Ah ! voilà le moment, dit le Limousin, qui pensa que miss Ellen était prête.

Et l’invalide et lui poussèrent la planche, dont le bord alla s’appuyer sur l’entablement de la croisée.

Alors le Limousin prit le paquet de hardes apporté par l’invalide et s’aventura sur le pont improvisé.

Mais, comme il était parvenu au milieu du trajet, la fenêtre de miss Ellen s’ouvrit toute grande ; une forme humaine se montra, non point une femme, mais un homme ; et cet homme, saisissant la planche par le bout appuyé sur la fenêtre, la souleva d’une main vigoureuse et la repoussa…

L’invalide entendit un cri terrible, et le malheureux Limousin fut précipité dans l’espace !…

IX

Depuis deux ou trois ans, le côté gauche des Champs-Élysées, en haut du rond-point, a complètement changé d’aspect.

L’ancien village de Chaillot a disparu, et le magnifique hôtel de la duchesse d’Albe, qui avait un parc de plusieurs hectares, a fait place à des terrains encore nus, mais qui, demain, seront couverts par une ville toute neuve.

Çà et là se dresse une construction à peine achevée ; la rue de Morny prolongée n’est bornée que par des terrains à vendre qui, pour la plupart, appartiennent à l’Assistance publique.

Quelques entrepreneurs hardis commencent à bâtir, mais les maisons ne sortent pas encore du sol.

À minuit, ce quartier est désert : on n’y rencontre même pas une voiture de place.

Pourtant les Champs-Élysées sont à deux pas, et, sur l’autre côté, le faubourg Saint-Honoré est plein de bruit et de lumière.

La plaine de Chaillot demeure une vaste solitude, et le passant qui aurait l’imprudence de s’y attarder, courrait grand risque d’y être dévalisé par quelque palefrenier anglais devenu pickpocket à ses moments perdus.

Cependant, ce soir-là, à peu près à l’heure où le malheureux Limousin se trouvait précipité dans l’espace d’une hauteur du troisième étage, la rue de Morny prolongée vit un petit coupé de maître s’arrêter à l’angle des Champs-Élysées.

Le coupé était brun, attelé d’un beau trotteur et conduit par un tout jeune cocher.

Un jeune homme ouvrit la portière et descendit.

Le cocher jeta un regard quelque peu étonné autour de lui, comme s’il eût cherché des yeux la maison absente dans laquelle son maître allait faire une visite nocturne.

Le jeune homme, qui était enveloppé dans un grand manteau imperméable, dont il avait relevé le col, car une petite pluie fine et serrée commençait à tomber, le jeune homme, disons-nous, alluma son cigare, puis il dit au cocher :

– Tu peux rentrer.

– Je n’attends pas monsieur ?

– Non. Va-t’en.

Le cocher tourna bride ; mais en même temps il tourna la tête, curieux sans doute de savoir où son maître pouvait aller à pareille heure.

Mais le jeune homme, qui, sans doute, n’était pas d’humeur à satisfaire cette curiosité, attendit fort tranquillement à la même place que le coupé qu’il venait de quitter eût descendu les Champs-Élysées et dépassé le rond-point.

Alors il se mit en marche d’un pas rigide, longeant cette rue sans maisons et se dirigeant vers le Trocadéro récemment nivelé.

Quand il eut dépassé la rue François Ier, également sans maisons, à ce point de jonction, il s’arrêta de nouveau.

Un bruit était parvenu à son oreille ; deux hommes marchaient derrière lui en causant à mi-voix.

Le jeune homme s’effaça contre une des palissades qui servaient de clôture aux terrains à vendre et attendit.

À mesure qu’ils approchaient, les deux hommes se détachaient plus nettement dans l’obscurité, et bientôt il fut aisé de voir qu’il s’en trouvait un qui était d’une stature colossale.

– Ce doit être Milon, pensa le jeune homme.

Les deux hommes n’étaient plus qu’à quelque distance de lui.

L’un disait :

– Alors, patron, il ne faudra pas vous déranger cette nuit.

– Non.

– Sous aucun prétexte ?

– À moins que l’Anglais qui est déjà venu hier soir ne revienne.

– C’est toujours au même endroit que vous allez ?

– Toujours.

– Alors, je puis m’en aller, patron ?

– Oui. Bonsoir.

– Bonsoir patron.

Et le plus petit des deux hommes tourna les talons et redescendit du côté des Champs-Élysées, tandis que le colosse continuait sa route.

Mais alors le jeune homme quitta sa retraite improvisée et fit un pas vers lui.

– Qui est là ? dit le colosse.

– Est-ce toi, Milon ?

– Oui, monsieur ; ah ! pardon, je ne vous reconnaissais pas, monsieur Marmouset.

– Il fait assez noir pour que tu sois excusable.

Et Marmouset, car c’était bien l’ancien élève de Rocambole, tendit la main à Milon, ce vieux serviteur fidèle du maître.

– Vous le voyez, dit Milon, je suis exact à notre rendez-vous mensuel.

– Moi aussi, dit Marmouset.

– Et, continua Milon, je suis bien sûr que personne ne manquera.

– Excepté Vanda peut-être.

– Pourquoi ?

– Je l’ai envoyée en Angleterre.

Marmouset passa son bras sous celui de Milon.

– Elle le retrouvera peut-être, ajouta-t-il.

Milon secoua la tête. Puis, d’une voix émue :

– Ah ! dit-il, j’ai bien peur que le maître ne soit mort.

Marmouset haussa les épaules :

– Tu disais la même chose il y a quatre ans, quand le maître était dans l’Inde.

– C’est vrai.

– Et le maître est revenu.

– C’est encore vrai. Mais vous savez le proverbe : « Tant va la cruche à l’eau…

– Qu’elle se brise », n’est-ce pas ?

– Oui, dit Marmouset ; mais, outre que tu n’es pas respectueux en comparant Rocambole à une cruche…

– Excusez-moi, balbutia Milon tout confus, j’aurai beau faire, je ne serai jamais qu’une bête.

– Tu oublies que ce diable d’homme joue avec la mort le sourire aux lèvres ? acheva Marmouset.

– Avec tout cela nous sommes sans nouvelles ?

– Oui.

– Et depuis plus de six mois.

– C’est encore vrai.

– Il n’y a pas loin pourtant de Londres à Paris… et si le maître ne nous donne pas signe de vie…

– C’est qu’il a ses raisons pour cela, dit Marmouset. Mais tu parlais tout à l’heure d’un Anglais…

– Ah oui, dit Milon.

– Qu’est-ce que cela ?

– Je vais vous le dire.

Ils avaient continué à marcher, et, s’arrêtant tout à coup devant un terrain clos, Milon passa la main entre deux planches et pratiqua une brèche.

– Nous ne sommes pas les premiers, dit-il.

Et il entra dans le terrain.

Marmouset le suivit, disant :

– Voyons, qu’est-ce que cet Anglais ?

X

Milon replaça la planche qu’il avait dérangée.

Puis, cela fait, comme Marmouset marchait à côté de lui :

– Il y a huit jours, dit-il, un Anglais est venu chez moi.

Ce n’était pas un milord, ni un gentleman, ni un homme bien mis, oh ! non.

C’était un pauvre diable qui marchait sur des bottes éculées, avait un méchant chapeau et pas de linge sous sa redingote boutonnée jusqu’au menton.

J’ai pensé que c’était un mendiant, et j’ai voulu lui donner cent sous.

Il les a repoussés en me disant :

– Ce n’est pas pour cela que je viens.

Comme il se donnait un mal affreux pour parler français, je lui ai parlé anglais.

Alors il m’a raconté qu’il avait été volé à son arrivée à Paris et qu’il avait perdu une lettre et d’autres paquets.

Que la lettre était une lettre de crédit sur un monsieur Milon à Paris, et qu’elle lui avait été donnée par l’homme gris.

Connaissez-vous quelqu’un de ce nom ?

– Non, dit Marmouset.

– Ni moi non plus. Cependant…

– Eh bien ?

– Quand ce pauvre diable a été parti, j’ai pensé au maître, lequel pourrait bien ne faire qu’un seul avec l’homme gris.

– Qui te fait supposer pareille chose ?

– Voici : le pauvre diable d’Anglais m’a dit que l’homme gris était un Français et que ce Français rêvait la liberté de l’Irlande ; que c’était un homme très fort et que tout ce qu’il entreprenait réussissait. Cela ressemble pleinement au maître, ça, hein ?

– Continue, dit Marmouset devenu pensif.

– L’Anglais, poursuivit Milon, pensait bien que la lettre de crédit était signée d’un autre nom. Mais l’homme gris la lui avait donnée cachetée. Ensuite je n’étais pas le premier à qui il racontait cette histoire, car il ne se rappelait que le nom écrit sur l’enveloppe et non point l’adresse. Il s’était donc mis à visiter tous les gens qui portaient le nom de Milon, et généralement, à cause de ses haillons, il s’était fait mettre à la porte. Je vous avoue, acheva Milon, que je l’ai pris, moi aussi, pour un aventurier et un de ces racoleurs anglais qui abondent dans le quartier des Champs-Élysées.

C’était un samedi, jour de paye, j’avais dix personnes qui m’attendaient dans mon bureau ; je lui ai mis dix francs dans la main en lui disant :

– Je n’ai pas le temps de recevoir aujourd’hui, mais revenez me voir.

– Et est-il revenu ?

– Hélas ! non, soupira Milon. J’ai fait la leçon à ma servante, à mon contre-maître, à tout le monde ; la consigne est donnée que, si l’Anglais revient, on le gardera et qu’on viendra me prévenir, n’importe où je serai.

– Même où nous allons ?

– Oui.

– Tu as bien fait, dit Marmouset. Quelque chose me dit que cet homme venait de la part du maître.

– Mais, dit Milon avec un soupir, s’il ne revient pas ?

– Nous le chercherons.

– Paris est grand… Trouvez donc une aiguille dans une botte de foin !

– Bah ! il n’y a pas tant d’Anglais que cela à Paris, surtout d’Anglais en haillons.

Le terrain sur lequel ils marchaient était encombré de matériaux de démolitions, au milieu desquels Milon passait en homme qui est du bâtiment.

Il y avait eu là, et très récemment sans doute, une de ces maisons de l’ancien Chaillot qu’on avait rasée pour faire surgir à sa place, au premier jour, une de ces belles constructions où des loyers de six mille francs représentent un appartement fort ordinaire.

Mais, en attendant, la vieille maison avait disparu, et la nouvelle n’existait pas encore.

Où diable Milon conduisait-il Marmouset ?

Ou plutôt, en quel endroit allaient-ils tous deux ? car Marmouset connaissait parfaitement le chemin.

Au bout du terrain, il y avait un amas de pierres de taille, et, derrière ces pierres, quelques planches couvraient une manière de puits.

On avait rasé la maison, mais on n’avait pas détruit les caves encore.

Les planches avaient été dérangées, et Milon fit pour la seconde fois cette observation :

– Nous n’arrivons pas les premiers.

– Qu’importe ? dit Marmouset.

Alors Milon tira de sa poche une bougie et un rat de cave, qu’il alluma.

Puis il posa le pied sur la première marche d’un escalier qui s’enfonçait sous terre.

Marmouset le suivait toujours.

À la trentième marche, ils se trouvèrent dans une sorte de corridor voûté.

Une lumière brilla dans l’éloignement.

– Qui donc a pu venir avant nous ? demanda Marmouset.

– Peut-être bien la Mort des braves.

– Ah !

– Il demeure dans le quartier. À moins que ce ne soit Jean le Bourreau.

– Demeure-t-il aussi par ici ?

– Oui, il est établi boucher à Passy, comme vous savez.

– Ah ! c’est juste.

Milon éteignit son rat de cave, devenu inutile, car la lumière qui brillait dans le lointain le guidait, et ils arrivèrent ainsi à une porte sur laquelle ils frappèrent trois petits coups.

Aussitôt cette porte s’ouvrit, et les deux visiteurs nocturnes se trouvèrent en présence d’un vieillard de haute stature, dont les cheveux et la barbe étaient entièrement blancs.

XI

L’homme à la barbe blanche qui venait d’ouvrir, n’était autre que notre ancienne connaissance Jean le Bourreau, le paria du bagne, que Rocambole avait réconcilié avec la société et avec lui-même, car longtemps il s’était fait horreur.

Il était le premier au rendez-vous, et ce rendez-vous avait lieu dans la cave d’une maison démolie, au milieu de ce quartier désert que nous venons de décrire. Pourquoi ! dans quel but ?

C’est ce que nous allons dire en peu de mots.

On doit se souvenir qu’à son retour des Indes, Rocambole avait emmené ses compagnons à Londres ; puis, le trésor du major enlevé, cette campagne aventureuse terminée, alors qu’on l’attendait à bord pour retourner en France, il avait manqué à l’appel.

Un mot de lui parvenu à ses compagnons leur disait :

– Partez sans moi, je vous rejoindrai !

Il y avait de cela plus d’un an, et le maître n’avait pas reparu.

Chaque mois, tous ceux qui lui avaient obéi, tous ceux qui auraient versé avec joie la dernière goutte de leur sang pour lui, se réunissaient tantôt dans un coin, tantôt dans un autre, sous la présidence de Milon et de Marmouset.

Chacun espérait, en y venant, apprendre quelque chose, avoir enfin des nouvelles du maître.

Les uns avaient voyagé, les autres avaient couru Paris en tous sens.

D’ailleurs, les compagnons de Rocambole n’étaient plus un amas de pauvres diables luttant avec les nécessités de la vie, en guerre clandestine avec la société, obligés de cacher soigneusement un passé ténébreux. Cet homme infatigable, avant de les abandonner, avait complété son œuvre ; il avait fait à chacun sa place au soleil.

Jean le Bourreau était redevenu boucher ; il avait un étal à Passy, dans la Grande-Rue, était du Conseil des prud’hommes et jouissait de l’estime générale.

Milon, commandité par Marmouset, devenu millionnaire par la mort de Gypsy la Bohémienne, Milon s’était fait entrepreneur. Il démolissait et reconstruisait des maisons, et il avait sous ses ordres une armée de quinze cents ouvriers.

La Mort des Braves s’était fait menuisier, et Marmouset avait payé son fonds.

La Camarde, cette ancienne maîtresse du Pâtissier, cette sinistre cabaretière de l’Arlequin, tenait à présent un beau débit de vins et liqueurs sur le boulevard de Sébastopol, et la Pie-Borgne était devenue marchande de pruneaux à l’entrée de la rue de la Paix.

Tous enfin avaient du travail, étaient dans l’aisance, vivaient honnêtement et conservaient au plus profond de leur cœur le respect et l’amour de cet homme qui, bandit lui-même en sa jeunesse, s’était régénéré par le repentir et leur avait tendu la main.

Rien n’était bizarre, du reste, comme ces réunions mystérieuses où chacun arrivait avec le costume de sa profession, où la robe de soie de Vanda frôlait le tablier de cretonne bleue de la Camarde, et l’habit élégant de Marmouset, le gros paletot pelucheux de Milon ou la veste tricotée de Jean le boucher.

Ces dissemblances avaient même un peu ému la police.

Ce jour-là, les amis de Rocambole s’étaient réunis chez la Camarde.

Un sergent de ville curieux avait adressé un rapport au commissaire de police du quartier.

Le commissaire, qui connaissait Milon, l’avait fait venir pour lui demander des explications.

Milon lui avait répondu qu’ils étaient d’anciens amis et qu’ils banquetaient une fois par mois.

Cette explication avait satisfait le commissaire, mais Milon avait dit à Marmouset :

– Je ne veux pas que la police se mêle de nos affaires. La prochaine fois, je vous indiquerai un endroit où elle ne viendra certainement pas.

Et c’était pour cela que la cave de la maison démolie dans le quartier de Chaillot avait été choisie pour ce nouveau rendez-vous.

Seulement, la nuit précédente, Milon y avait fait transporter par deux de ses ouvriers, dont il était sûr, un panier de vin et une pipe d’eau-de-vie.

Donc, Jean le Bourreau avait été le premier au rendez-vous.

Puis étaient venus Marmouset et Milon, et, après eux, la Mort des braves, et dix autres encore.

Et tous s’étaient regardés tristement.

Personne n’avait de nouvelles du maître.

– Sommes-nous tous là ? demanda Marmouset.

– Vanda n’y est pas, répondit Milon.

– Elle ne viendra probablement point, je te l’ai dit, reprit Marmouset.

Mais, comme il parlait ainsi, la porte s’ouvrit brusquement et il y eut un cri de joie parmi les assistants.

Vanda apparut sur le seuil.

Elle était en robe de voyage, enveloppée dans une vaste pelisse fourrée.

– J’arrive de Londres, dit-elle, et je vous apporte des nouvelles de Rocambole.

Ce fut un cri d’enthousiasme parmi les compagnons du maître…

– Où est-il ? continua Vanda, hélas ! je n’en sais rien, mais je puis vous affirmer qu’il n’est pas mort.

– Tu ne l’as donc pas vu ? s’écria Marmouset.

– Non, mais j’ai suivi ses traces pas à pas jusqu’à il y a environ quinze jours.

– Et alors ?

– Alors, plus rien, disparu de nouveau.

– Oh ! dit Milon, c’est qu’alors il lui est arrivé un malheur.

– Non, dit Vanda avec conviction. Rocambole était victorieux de ses ennemis à l’heure même où je perdais sa trace.

– Quels ennemis avait-il donc à Londres ? Était-ce le major indien ? demanda Milon.

– Non, dit Vanda. Les nouveaux ennemis de Rocambole, ou plutôt ceux à qui il a déclaré une guerre sans merci, ce sont les oppresseurs de l’Irlande et de la foi catholique. Rocambole s’est mis à la tête des fenians de Londres, qui l’appellent l’homme gris.

– L’homme gris ! s’écria Milon, ils l’appellent l’homme gris ?

– Oui.

– Ah ! c’était donc bien à moi qu’en avait le pauvre Anglais que j’ai presque mis à la porte ! murmura le colosse avec un accent de désespoir.

– Parle, dit Marmouset à Vanda, dis-nous d’où tu viens et ce que tu as appris.

XII

Vanda arrivait de Londres, en effet.

Elle n’avait pas même passé avenue Marignan, où elle habitait toujours son petit hôtel ; elle était venue directement en voiture de la gare du chemin de fer à l’entrée de la rue de Morny.

Là, elle avait renvoyé le véhicule et continué son chemin à pied.

Le silence s’était fait autour d’elle.

On attendait avec anxiété les révélations qu’elle venait de promettre.

– Rocambole, dit-elle, emprisonné lors de notre départ, se fit relâcher le lendemain sous caution.

Puis il disparut de Londres pendant quelques jours, et il fut impossible à la police anglaise de retrouver ses traces.

– Et ces traces, vous les avez retrouvées, vous ? demanda Milon.

– Oui.

– À Londres ?

– À Londres, dit Vanda. J’avais successivement, en huit jours, habité tous les hôtels français, depuis Sablonière jusqu’à Sauton hôtel.

– Non, me dis-je un jour, ce n’est pas là que je le retrouverai.

Et je m’en allai dans le quartier des docks, vers Saint George street.

Au lieu de me loger dans un hôtel, je louai un boarding, au coin de Old Gravel-Lane.

Je parle anglais comme une Anglaise, et je me déguisai en femme du peuple.

Le jour, je courais les rues ; le soir j’entrais dans les publics-houses et les tavernes.

J’habitais au deuxième étage.

Au-dessus de moi il y avait une famille composée du père et de sa fille.

Le père était un homme silencieux et sombre ; la fille, une belle créature qui relevait d’une longue et douloureuse maladie.

Je la voyais passer souvent devant ma porte, que je laissais ouverte à cause de la chaleur, et j’avais fini par lui sourire.

Nous fîmes connaissance.

– Vous ayez donc été bien malade ? lui dis-je un jour.

– J’ai cru mourir, me répondit-elle ; c’est un envoyé de Dieu qui m’a sauvée.

– Un médecin ?

– Oui.

– Anglais ?

– On ne sait pas. Il y en a qui disent que c’est un Anglais ; tout ce que je sais, c’est qu’on l’appelle l’homme gris.

– Ah !

Elle me raconta alors que le médecin mystérieux l’avait conduite dans une maison de Hampsteadt, où il l’avait soumise à un traitement par les émanations du goudron.

Puis elle ajouta :

– Nous avons son portrait, mon père et moi.

– Où est-il ?

– Là-haut, dans notre logis.

– Voulez-vous me le montrer ?

– Oh ! de grand cœur.

Je la suivis, elle me fit pénétrer dans sa chambre. Je jetai les yeux sur un portrait, une petite photographie assez mauvaise, et je poussai un cri de joie.

J’avais reconnu Rocambole.

À partir de ce moment, et grâce aux indications que m’ont fournies le père et la fille, je l’ai suivi, pour ainsi dire, pas à pas. J’ai retrouvé presque tous les hommes qui l’ont servi et dont il s’était fait une petite armée. J’ai vu quel était son but, la lutte qu’il avait engagée, les victoires qu’il avait remportées.

Il y a trois semaines, il a embarqué pour la France un enfant irlandais en qui les fenians voient leur chef futur. Avec cet enfant est parti un autre homme appelé Shoking, lequel doit être à Paris et qui certainement possède tous les secrets de l’homme gris.

– C’est peut-être mon Anglais, dit Milon.

– Cet homme et l’enfant partis, poursuivit Vanda, Rocambole est demeuré à Londres.

Un soir, il s’est embarqué dans un canot, au bas du pont de Westminster.

À partir de ce moment on ne l’a plus revu.

Il avait annoncé, du reste, que peut-être il ne reviendrait pas.

Dès lors, tous mes efforts pour retrouver sa trace ont été inutiles.

– Il est mort ! murmura Milon.

Marmouset haussa les épaules.

– Rocambole ne meurt pas, dit-il.

– J’ai aussi cette conviction ! dit Vanda. Seulement, où est-il ?

– Peut-être est-il revenu à Paris ? hasarda la Camarde.

– C’est ce que je me dis quelquefois, fit Jean le Bourreau.

– S’il était à Paris, nous l’aurions vu, dit Marmouset.

L’espoir revenait au cœur de Milon.

– Ah ! dit-il, je me souviens que lorsque nous nous désespérions, il y a quatre ans, un homme me frappa sur l’épaule dans la rue et me dit :

– Imbécile ; il n’y a que les hommes dont la tâche est remplie qui meurent.

Je me retournai. C’était lui.

– Eh bien ! dit Marmouset, pareille chose vous arrivera au premier jour.

– Je le crois, dit Vanda.

– Je l’espère, murmura Milon.

– Car, reprit Marmouset, la dernière tâche que s’est imposée Rocambole n’est point accomplie encore.

La loyale Angleterre continue à opprimer l’Irlande, à persécuter les prêtres catholiques et à refuser aux enfants de la pauvre Erin des pommes de terre et du pain.

– C’est vrai, dit Vanda.

– Donc, Rocambole n’est pas mort.

– Qui sait même s’il n’a pas besoin de nous ? reprit Milon. Oh ! si je pouvais retrouver l’Anglais !

Comme Milon parlait ainsi, on entendit un bruit dans l’éloignement.

Des pas retentissaient dans les couloirs sombres des caves.

– Qui donc attendons-nous encore ? demanda Marmouset.

– Personne, répondit Jean le Bourreau, nous sommes au complet.

– Mon Dieu ! s’écria Vanda, si c’était lui ! si c’était Rocambole !

Et tous les cœurs battirent, et tous les regards se dirigèrent anxieux vers la porte…

XIII

Il y eut une minute d’angoisse suprême.

Puis la porte s’ouvrit, et un homme parut.

Mais cet homme n’était point Rocambole, et il y eut un cri unanime de désappointement et de déception.

Cet homme, c’était le contre-maître de Milon, celui qui l’avait accompagné une heure auparavant jusqu’à la rue de Morny, et à qui l’entrepreneur avait dit :

– Tu ne viendras me déranger sous aucun prétexte, à moins toutefois que tu ne voies revenir l’Anglais.

Aussi Milon s’écria-t-il :

– Tu as vu l’Anglais ?

– Non, patron, répondit cet homme, qui se nommait Polydore.

– Alors, pourquoi viens-tu ?

– Parce qu’il est arrivé un grand malheur !

– Un malheur ?

– Oui.

– Tonnerre ! fit Milon, qu’est-ce qu’il y a donc ?

– Vous savez qu’un de nos Limousins couche dans le chantier de la rue Louis-le-Grand ?

– Non, je ne le savais pas… Mais… continue.

Et Milon, regardant Marmouset :

– Je vous demande pardon, dit-il, cet imbécile vient me parler ici de mes affaires particulières.

– Allez, dit Marmouset.

– Le Limousin est tombé d’un échafaudage… L’a-t-on jeté en bas ?… Je ne sais pas… Tout ce que je puis vous dire, c’est qu’il est mourant et qu’on a eu de la peine à le transporter au poste de la rue Port-Mahon.

C’est là que je l’ai trouvé.

Allez chercher le patron, m’a-t-il dit, avant que je meure, car je crois bien que j’ai mon compte. Dites-lui que, s’il est le Milon qui connaît Rocambole, j’ai un grand secret à lui confier avant de m’en aller dans l’autre monde.

– Ah ! dit Milon, qui fit un bond vers la porte, il a dit cela ?

– Oui, patron.

– Alors, j’y vais.

– J’ai une voiture dans la rue, à l’entrée du terrain, continua le contremaître Polydore, et une voiture qui marche bien.

Milon allait franchir le seuil de la porte en disant : Nous allons peut-être avoir des nouvelles du maître, lorsque Marmouset le suivit :

– Je vais avec toi, dit-il.

Et, se tournant vers les autres compagnons de Rocambole :

– Attendez-nous ici, ajouta-t-il. Milon ou moi nous reviendrons avant une heure.

Et Milon et Marmouset partirent à la suite du contremaître Polydore.

En moins d’un quart d’heure, la voiture de place amenée par ce dernier eut franchi la distance qui sépare le haut des Champs-Élysées de la rue du Port-Mahon.

Il y avait là un poste de police, et c’était dans ce poste qu’on avait transporté le Limousin, grâce à l’invalide, qui, témoin de sa chute, avait couru y demander du secours.

Le Limousin était dans un état déplorable.

Il avait une épaule démise et trois côtes enfoncées.

Un tas de sable sur lequel il était tombé avait amorti sa chute, et c’était par miracle qu’il ne s’était pas tué sur le coup.

Un médecin du quartier appelé en toute hâte ne répondit pas de sa vie.

Il pouvait s’être produit des lésions internes dont on n’avait pas encore connaissance et qui détermineraient peut-être la mort.

– Je sais bien que je n’en reviendrai pas ; mais j’ai deux frères qui prendront soin de notre vieille mère au pays.

Tout ce que je demande, c’est que le patron soit bien celui que miss Ellen cherchait.

L’invalide essuyait de temps en temps une larme qui roulait sur sa joue martiale et il regardait le médecin qui ne voulait toujours pas se prononcer.

Enfin, Milon et Marmouset arrivèrent.

Le Limousin rayonna en voyant l’entrepreneur ; son visage s’éclaira d’une joie céleste :

– Ah ! dit-il, je savais bien que c’était vous qu’elle cherchait.

– Qui donc ? demanda le bon Milon, ému jusqu’aux larmes du piteux état de son ouvrier.

– L’Anglaise.

– Quelle Anglaise ?

– Celle qui est prisonnière là-haut, dans une maison de la rue Louis-le-Grand et que j’ai voulu sauver.

Et comme Milon le regardait avec avidité, le Limousin poursuivit :

– Écoutez-moi vite, patron, car je pourrais bien mourir tout d’un coup.

Mais l’invalide l’arrêta.

– Je sais la chose comme toi, dit-il. Laisse-moi la dire ; si je me trompe, tu me corrigeras. Mais il ne faut pas parler.

Alors, Marmouset, Milon et l’invalide demeurèrent seuls au chevet du moribond, car le médecin eut la discrétion de se retirer dans la première pièce du poste.

L’invalide prit alors la parole.

Il avait eu les confidences du Limousin, il l’avait aidé dans sa funeste expédition, et ce fut avec la plus grande clarté qu’il raconta à l’entrepreneur tout ce qui s’était passé.

Milon ne comprenait pas beaucoup ce que cette Anglaise lui voulait.

Mais Marmouset ne perdait pas un mot du récit de l’invalide, et, quand celui-ci eut fini et que le Limousin eut murmuré : Tout cela est vrai, – il fit appeler le médecin et lui dit :

– Pensez-vous, monsieur, que ce jeune homme puisse être transporté hors d’ici ?