Pierre Alexis Ponson du Terrail

LE DERNIER MOT DE ROCAMBOLE

Tome II

LES MILLIONS DE LA BOHÉMIENNE

La Petite Presse – 21 août 1866 au 8 août 1867 – 350

épisodes

E. Dentu Le Dernier Mot de Rocambole (5 volumes) 1866 – 1867

Table des matières

À propos de cette édition électronique

LE FILS DE MILADY

I

Par une de ces splendides journées de février dont Paris a le secret, la foule des équipages et des cavaliers était grande vers deux heures de l’après-midi, au bois de Boulogne.

C’est l’endroit où ce monde de sportsmen et de gens à chevaux se reconnaît et s’observe, se salue ou échange un simple regard.

Le gandin ralentit son trotteur pour jeter une œillade à mademoiselle Cerisette qui sort pour la première fois en demi-daumont, le banquier surveille Coralie à qui il donne cinq mille francs par mois et qu’il soupçonne de ne venir aussi assidûment au Bois, chaque jour, que pour y rencontrer le petit vicomte R… qui croque son dernier oncle et monte son dernier cheval.

Enfin mademoiselle de Saint-Euverte qui s’appelait autrefois Joséphine, à qui la fuite de monsieur D… a fait des loisirs, cherche à les utiliser et couche en joue un Américain du Sud.

C’est, en un mot, le monde le plus élégant, le plus mêlé qu’on puisse voir.

Et ce monde-là, le jour dont nous parlons, paraissait fort ému, fort agité et semblait s’entretenir par groupes, et d’une voiture à l’autre, d’un événement considérable.

L’Europe entière était en paix, cependant, aucune révolution n’avait eu lieu et on ne parlait même pas de quelque désastre financier important.

Non, c’était plus et moins que tout cela.

On venait de voir Aspasie.

Aspasie s’était montrée dans son coupé bien attelé de ses deux admirables trotteurs irlandais dont le prince russe K… avait offert cent mille francs, et qu’elle avait refusé de vendre.

Qu’est-ce que Aspasie ?

Pour dire la vraie vérité, Aspasie s’appelait peut-être Caroline.

Mais Caroline est un nom de bourgeois et Aspasie avait pour métier de ruiner des fils de croisés et des barons autrichiens.

Aspasie était une femme de trente-deux ans, blonde et presque rousse, possédant un esprit d’enfer, renommée jadis pour son insensibilité, et que la mort du petit duc napolitain Galipieri, qui s’était battu pour elle, avait mise à la mode sept ou huit ans auparavant.

Aspasie avait eu un salon, un vrai salon. Elle avait possédé les plus beaux diamants, les plus beaux chevaux, le plus coquet petit hôtel des Champs-Élysées.

Elle avait reçu des artistes, des gens de lettres, des sénateurs et des princes.

Pendant sept ou huit ans on avait vanté son esprit mordant, sa beauté originale, son manque de cœur absolu et compté les désespoirs qu’elle avait semés sur son chemin.

Puis, un matin ou un soir on ne savait pas au juste, Aspasie avait disparu.

Elle avait tout vendu, chevaux, hôtel, mobilier, dentelles et diamants.

Le petit X…, qui avait fait à la Bourse une fortune scandaleuse et la croquait à ses pieds, avait failli se brûler la cervelle de désespoir.

Personne n’avait su ce qu’était devenue Aspasie.

Le bruit avait couru cependant, que ce bloc de glace avait fondu au soleil, que ce cœur de bronze s’était ému, que cette femme qui faisait litière de l’honneur des familles et s’était constituée le minotaure de l’adolescence dorée, s’était prise à aimer…

Qu’elle aimait follement, avec passion, avec furie, comme une tigresse et non comme une femme.

Il y avait un an de cela, et pendant un an on n’avait vu Aspasie nulle part, ni aux premières représentations, ni aux courses, ni au Bois.

Cependant quelques jeunes gens affirmaient qu’elle n’avait pas quitté Paris.

Qu’elle vivait enfermée dans une petite maison de la place Vintimille, quartier tranquille et retiré entre tous ; ne sortait que le soir, dans une voiture sans luxe, avec un de ces voiles masques récemment inventés et qui dépistent si bien les curieux.

Si on ne la voyait pas autour du lac, du moins on prétendait l’avoir rencontrée en compagnie d’un jeune homme irréprochable de manières et de tenue, dans les allées désertes du bois de Vincennes.

Les dames du monde dans lequel vivait autrefois Aspasie étaient divisées d’opinion.

Les unes, les plus damnées, celles qui avaient si bien accroché leur cœur un peu partout qu’il n’était plus qu’une loque, disaient avec un sentiment d’envie :

– Elle est bien heureuse !

Les autres, les jeunes, les effrontées et les naïves murmuraient avec dédain :

– On n’aurait jamais cru cela !… c’est une femme à la mer !

Puis tout le monde ayant dit son mot, le silence s’était fait.

Au bout d’un an, on se souvenait à peine d’Aspasie, lorsque tout à coup, Aspasie avait reparu.

On l’avait vue, on la voyait…

Car elle était là, à deux heures de l’après-midi, par ce temps printanier, dans ce même coupé brun sur les panneaux duquel on avait fait peindre, en guise d’armoiries, une salamandre en camaïeu.

Elle était là, promenant sur la foule son regard calme et fier.

Deux jeunes gens qui trottaient côte à côte dans l’allée des cavaliers s’arrêtèrent stupéfaits.

– Ce n’est pas possible, dit l’un d’eux.

– Je crois rêver, murmura l’autre.

– C’est pourtant bien Aspasie.

– Parbleu !

– D’où sort-elle ?

– Je l’ai crue morte !

– Moi aussi.

Et comme ils échangeaient toutes ces exclamations, échangées déjà par mille autres personnes, Aspasie les aperçut et leur fit un salut amical du bout de ses doigts mignons merveilleusement gantés.

Le salut était une invitation que tous deux comprirent parfaitement.

Ils s’approchèrent.

– Bonjour, dit Aspasie en se penchant à la portière du coupé.

– Voyons, chère, dit l’un d’eux, est-ce vous ? est-ce votre ombre ?

– C’est moi.

– Vivante !

– Mais sans doute…

Et elle leur montra ses dents éblouissantes en un sourire.

– D’où venez-vous ?

– Dieu seul le sait !

Elle eut dans l’œil un éclair.

– Aspasie, dit le premier des jeunes gens, savez-vous tout ce qu’on a dit de vous, en votre absence ?

– Non, mais peu m’importe.

– On a prétendu que votre cœur avait parlé.

– C’est vrai, dit-elle simplement.

– Vous avez aimé ?

– Avec frénésie.

– Et… vous aimez… toujours ?

– Je hais !

Elle prononça ces mots d’une voix sourde.

Les deux jeunes gens se regardèrent.

Aspasie avait une flamme sombre dans ses grands yeux bleus.

– Baron, dit-elle, s’adressant au premier, m’aimez-vous toujours ?

– Sans doute, répondit-il d’un ton léger.

– Et vous, marquis ?

Elle s’adressait au second, qui était un tout jeune homme.

– Ordonnez, répliqua ce dernier, j’obéirai.

– Venez me voir tous les deux, ce soir.

– Hein ! tous les deux, fit le baron un peu ébahi.

– Vrai.

– C’est bizarre !…

– Non. Vous verrez… je suis rentrée chez moi, avenue de Marignan… On dîne à sept heures… venez.

Et elle leur donna la main.

– Mais pourquoi tous deux ? fit à son tour le marquis d’un ton boudeur.

– Je cherche un vengeur ! répondit Aspasie, d’un ton qui les fit frissonner.

II

Dix heures venaient de sonner à la pendule rocaille du boudoir d’Aspasie.

Et ils étaient là, tous les deux, le cigare aux lèvres, digérant un dîner délicat, et prêts à entendre la confession de la pécheresse, ce marquis de vingt ans et ce baron de trente.

Deux fils de famille qui menaient la haute vie par tous les bouts et abusaient de tout, en attendant de ne plus pouvoir jouir de rien.

Le premier s’appelait Albert de Rouquerolles ; il était marquis authentique, avait hérité de quatre-vingt mille livres de rente en terre et vendait une ou deux fermes chaque mois.

Le second portait un nom célèbre dans la finance, il s’appelait le baron de Walleinstein.

Il était riche encore et devenait économe sur le tard.

Comme ils se rendaient, quelques heures auparavant, chez Aspasie, il avait dit à son ami Albert de Rouquerolles avec un abandon charmant :

– Il appert pour moi de ce qu’elle nous a dit, que cette chère Aspasie est libre. Nous tirera-t-elle au sort ? je ne sais. Mais comme tu es mon ami, je souhaite que tu ne sois point l’élu de son caprice.

– Pourquoi donc ? demanda le marquis.

– Parce qu’elle te ruinera en deux ans.

– Et toi ?

– Oh ! moi, j’ai passé l’âge… Elle aura beau croquer, elle n’entamera rien…

– Bah ! fit le marquis d’un air de doute.

Et ils étaient rentrés chez Aspasie qui avait racheté son hôtel et l’avait meublé de nouveau.

Ils avaient dîné tête à tête avec elle, et maintenant ils attendaient qu’elle se prononçât.

– Chère, disait le marquis, en amour toutes les armes sont loyales, même la trahison.

– Voilà un joli paradoxe, mon bon, répliqua Aspasie qui s’était pelotonnée comme une jolie chatte dans sa bergère et faisait danser au bout de son pied d’enfant une mule de soie cramoisie.

– Je m’explique, reprit le marquis. Mon ami Walleinstein est devenu mon rival, par le seul fait de votre invitation.

– Bon !

– Or, comme il m’a fait ses confidences, je vais le trahir.

– C’est admirable, dit Aspasie.

– À ton aise ! dit le baron avec flegme.

– Voyons la trahison ? reprit la pécheresse.

– Marquis, m’a-t-il dit tout à l’heure, laisse-moi Aspasie. Elle te ruinerait… tandis que moi… je suis un vieux renard… j’ai de l’expérience…

Aspasie haussa les épaules et interrompit le marquis d’un geste.

– Mes chers bons, dit-elle, j’ai cent vingt mille livres de rente.

– Qu’est-ce que cela prouve ? dit froidement le baron.

– Tout et rien, répondit Aspasie. Rien, si nous partons de ce principe que l’eau doit aller toujours à la rivière.

Tout, si je ne suis plus l’Aspasie d’autrefois et si je mets mon amour à un autre prix.

– J’avoue que je ne comprends plus, dit le baron.

– Je jette ma langue au chat, murmura le marquis.

– Ne vous ai-je pas dit tantôt que je cherchais un vengeur ?

– Ah ! c’est juste !

Aspasie cessa de sourire, fronça ses sourcils olympiens, et sa voix harmonieuse eut tout à coup un accent rude et sauvage.

– Écoutez-moi, dit-elle. J’ai aimé une fois en ma vie, moi qu’on accusait de n’avoir pas de cœur. J’ai aimé avec passion, avec fureur. J’ai fui le monde, je me suis cloîtrée, jalouse de mon bonheur, ivre de ma félicité.

Si l’homme que j’aimais l’avait voulu, je me serais tuée en souriant.

Lui, rien que lui, toujours lui !

Eh bien ! cet homme m’a trahie, cet homme a cessé de m’aimer… cet homme en aime une autre…

– Il est fou ! dit le baron. Il n’y a qu’une vraie femme à Paris, et cette femme, c’est toi.

– Je l’ai cru longtemps, dit modestement Aspasie. Il paraît que je me trompais, puisqu’il y a une femme outre moi dont il est éperdument épris et qu’il va épouser.

– Il se marie !

– Oui.

– Alors, dit le baron avec un sourire, pardonnez-lui. Il est fou.

– Lui pardonner ! dit Aspasie, jamais.

– Eh bien !… alors…

– Mais vous ne comprenez donc point encore ?

– Ma foi non.

– Comment ! reprit Aspasie avec un accent de haine si profonde que les deux jeunes gens se regardèrent enfin avec gravité, comment ! vous ne devinez pas que celui de vous deux qui viendra ici demain soir en me disant : je l’ai tué ! deviendra chez moi le seigneur et maître ?

– Ah çà ! ma chère, dit le baron, qui était un homme de grand sang-froid, dans quel roman as-tu lu que de notre temps, en l’an de grâce 186., on avait de ces mœurs espagnoles ?

– Mille pardons, dit Aspasie, avec dédain, je vois que je me suis trompée.

– Mais non, dit le marquis.

L’adolescent levait sur Aspasie le regard enthousiaste de ses vingt ans.

Et puis il avait quelques gouttes de sang batailleur dans les veines.

Un Rouquerolles s’était battu treize fois en duel sous Louis XIII, le même jour, et le lendemain de l’exécution de Montmorency-Boutteville.

Un autre, sous la Restauration, – son oncle, croyons-nous, – avait fait des hécatombes de colonels de la garde mis en demi-solde.

Ce Rouquerolles-là, donc, cet adolescent qui se ruinait grand train, sentit un flot de sang monter de son cœur à son cerveau, et il dit à Aspasie :

– Walleinstein est un gros Allemand panaché de juif. Il est noble de par les écus de ses aïeux les banquiers. C’est un garçon positif qui ne comprend rien aux sentiments chevaleresques.

– Mon bon, répondit Walleinstein, j’ai trente et un ans, je suis à mon aise, j’aime le bon vin, les belles filles et les bons cigares ; mais j’estime que pour satisfaire de semblables appétits il est de première nécessité d’avoir un bon estomac et une santé parfaite.

Ensuite, je tiens à mon physique. Ce n’est pas précisément celui d’un Adonis, mais tel qu’il est, il a son petit succès.

Or, une balle qui me crèverait un œil, ou un coup d’épée qui me percerait un poumon, dérangerait tous mes plans et détruirait l’harmonie de mon existence.

En ce moment, Aspasie, que j’ai connue une fille de sens et d’esprit, aurait bien plus besoin d’une consultation du docteur Blanche que d’un amoureux ; si le goût te prend de te faire tuer pour elle, ne te gêne pas.

Si tu as le bonheur de tuer ce monsieur en question, gêne-toi moins encore. Je suis un homme calme comme tu dis et je sais attendre.

Aspasie redeviendra raisonnable un jour ou l’autre, et elle sait bien que je ne laisse pas protester ma parole plus que mes lettres de change.

Sur ces mots, le baron Walleinstein se leva, mit son paletot, enroula un foulard autour de son cou, alluma un nouveau cigare et tendit la main à Aspasie :

– Adieu, chère, dit-il.

– Au revoir, juif immonde ! dit-elle en riant.

Et elle demeura tête à tête avec le marquis.

– Mon cher, dit-elle alors, savez-vous que la besogne est rude ?…

– Tant mieux !

– Cet homme que j’ai aimé, cet homme que je hais et dont j’ai juré la mort…

– Eh bien ?

– Il est le meilleur élève de Gâtechair.

– Que m’importe !

– Il tire le pistolet merveilleusement.

– Je vous aime… murmura le marquis en se mettant aux genoux d’Aspasie.

Son nom ?

– Je vous l’enverrai.

– Pourquoi ne point me le dire tout de suite ?

– C’est une idée à moi… Où irez-vous en me quittant ?

– Je ne sais pas.

– Êtes-vous toujours du Club des Asperges ?

– Toujours.

– Allez-y et attendez…

Et Aspasie congédia le marquis.

Celui-ci s’en alla en soupirant.

Quelques heures avaient suffi pour le rendre amoureux fou !

III

– Mon ami, disait Lucien à son ami Paul de Vergis, aussi loin que peuvent remonter mes souvenirs, je me vois, à l’âge de quatre ou cinq ans, dans un grand château fort triste et dans un pays que j’ai vainement cherché, devenu homme, durant les quatre années que j’ai passées à voyager.

Cependant, il me semble que ce devait être en Angleterre ou en Écosse.

Je me souviens de ma mère.

Elle était si jeune et si belle qu’on eût dit ma sœur aînée.

Comment en ai-je été séparé ? Est-ce de son plein gré ?

Voilà ce que je ne sais pas, ce que je ne saurai probablement jamais.

Je crois me souvenir encore que ma mère pleurait quelquefois en me prenant dans ses bras.

Pourquoi ?

Encore un mystère dont je n’aurai jamais la clé.

– Mais enfin, mon bon Lucien, dit Paul de Vergis, tu dois te souvenir de ce qui s’est passé lorsque tu as été séparé de ta mère ?

– Non, car après m’être endormi dans ses bras, je me suis réveillé sur les genoux d’une vieille femme, dans une chaise de poste qui courait un train d’enfer.

À partir de ce moment, ma vie a été un roman véritable, mon cher Paul.

– Comment cela ?

– Les enfants ont bientôt séché leurs larmes. Après avoir redemandé ma mère pendant quelques heures, quelques jours même, je cessai de pleurer.

La vieille dame m’accablait de caresses et me comblait de friandises.

Ici il se fait une lacune dans mes souvenirs.

Je me revois, quelques années après, dans un pensionnat de jeunes gens, confié à un vieux brave homme de professeur qui m’aimait comme son fils.

Je suis resté chez lui jusqu’à l’âge de seize ans.

Mes questions réitérées sur ma mère, sur ma famille, demeurèrent longtemps sans réponse.

Enfin, un jour, M. Berthoud, c’était le nom du brave homme, me dit :

– Mon cher enfant, je ne sais absolument rien de ce que vous me demandez.

Vous m’avez été confié par un homme encore jeune qui avait un accent allemand assez prononcé. Il m’a payé une année de pension d’avance, en me disant que je ne devais rien épargner pour votre éducation.

L’année suivante, j’ai reçu par la poste cinq mille francs et un billet sans signature.

Ces cinq mille francs, disait le billet, étaient destinés à payer votre seconde année.

À mesure que vous grandissiez, la pension, régulièrement payée par la même voie, devenait plus forte.

C’est ainsi que vous avez appris l’escrime, l’équitation, les langues vivantes, la musique et le dessin.

Maintenant, il y a trois mois, j’ai reçu une lettre de la même écriture que celle qui accompagnait chaque année l’envoi de votre pension.

Dans cette lettre, on m’annonce que vos protecteurs mystérieux vont prendre une autre détermination à votre égard.

Quelle est-elle ?

Je l’ignore.

Il disait vrai, le pauvre vieux brave homme, ainsi que j’ai pu m’en convaincre par la stupéfaction qui se peignit sur son visage quelques jours après, lorsqu’il eut ouvert devant moi la lettre attendue.

Cette lettre était conçue en ces termes :

« Lucien a terminé ses études. D’après les renseignements recueillis, son éducation est accomplie, et c’est un jeune homme raisonnable.

« M. Berthoud est prié de lui rendre la liberté.

« Ci-joint le premier trimestre de la pension qui lui sera servie. »

À la lettre était jointe une traite de mille livres sterling sur la maison de banque Davis-Humphry et C°.

J’avais cent mille livres de rente et ma dix-septième année n’était pas encore accomplie.

– Et tu n’es pas devenu fou ? demanda M. Paul de Vergis.

– Mon Dieu ! non. Or, écoute encore. Mon pauvre vieux professeur avait une fille de quatorze ans, qu’il idolâtrait et dont je commençais à être amoureux.

Marie Berthoud était déjà jolie comme un cœur et bonne et charmante !

Je sautai au cou du vieux brave homme et je lui dis :

– J’aime Marie, je l’épouserai et vous vivrez avec nous, et vous partagerez ma fortune.

Mais l’honnête homme me répondit en souriant :

– On ne se marie pas à seize ans, mon fils ; d’ailleurs Marie est encore une enfant. Entre dans la vie, achève de t’instruire, apprends à connaître les hommes… peut-être nous oublieras-tu bientôt, au milieu du tourbillon où ta fortune va te jeter, peut-être te souviendras-tu de nous quelquefois.

– Oh ! murmurai-je en l’embrassant encore.

Je priai, je suppliai, je pleurai, l’intègre professeur se montra inflexible.

Cependant, comme je paraissais en proie à un véritable désespoir, il consentit à me faire une promesse.

– Attendons six ans, me dit-il ; dans six ans, tu auras vingt-trois ans, et Marie en aura vingt. Si tu l’aimes toujours, nous verrons.

– Tu devines le reste, n’est-ce pas, mon cher Paul ? poursuivit Lucien.

Je voyageai deux années, en compagnie d’un jeune professeur.

Au retour je montai ma maison, je me fis recevoir au Club des Viveurs sous le nom de Lucien de Haas, un nom hollandais qui me dispensait d’avouer que j’ignorais mon vrai nom, et que j’étais sans doute un pauvre bâtard.

Le correspondant mystérieux du vieux Berthoud s’adressait maintenant directement à moi, et il avait triplé ma pension.

Ce n’était plus mille livres sterling que je recevais chaque trimestre, mais trois mille.

Mon bonheur eût été complet si, à mon retour d’Égypte, le dernier pays que j’avais visité, j’eusse retrouvé mon vieux professeur et sa jolie fille.

Mais le pensionnat avait été vendu, puis démoli pour laisser passer la rue Lafayette.

Toutes mes recherches furent infructueuses.

Un ancien camarade de pension que je rencontrai m’affirma que le vieux Berthoud était mort et que sa fille était mariée à un professeur dans un lycée de province.

Le voyage et le temps effacent bien des choses et atténuent la violence de bien des sentiments.

J’aimais encore un peu Marie, mais la pensée qu’elle n’était plus libre m’aida à me consoler.

Je me lançai dans le tourbillon.

J’ai fait des folies, j’ai eu des chevaux de sang, des maîtresses de prix, j’ai joué des sommes considérables.

Enfin, il y a un an, je me suis embarqué dans une liaison à demi romanesque que j’ai prise un moment pour de l’amour.

– Il y a un an ? dit Paul de Vergis.

– À peu près.

– C’est donc pour cela que tu as disparu un beau matin ?

– Oui, mon ami.

– Que ton existence est devenue mystérieuse et qu’on ne t’a plus vu nulle part ?

– C’est pour cela.

– Eh bien ! tu es heureux ?…

– Oh ! oui, mais pas de cette liaison.

– Je ne te comprends plus.

– D’abord, j’ai rompu…

– Ah !

– Mais j’ai fait convenablement les choses, en gentilhomme que je dois être, en gentleman que je suis à coup sûr.

– Tu as fait des rentes ?

– J’ai envoyé cent mille francs sous enveloppe, avec une lettre d’adieu.

– C’est parfait, mais pourquoi cette rupture ?

– Tu ne devines pas ?

– Non.

– Mais parce que j’ai retrouvé Marie Berthoud.

Mon premier, mon seul amour.

– Veuve ?

– Pas du tout, elle n’a jamais été mariée, son père n’est pas mort, Marie a vingt et un ans, elle est belle comme les anges, elle m’aime, et nous nous marions dans huit jours à l’église Saint-Eugène, sa paroisse. Comprends-tu ?

– Mais comment l’as-tu retrouvée ?

– Oh ! c’est toute une histoire, et si tu veux la savoir, prends un cigare sur la cheminée et écoute : l’histoire est longue.

– Voyons ? dit M. Paul de Vergis en se renversant dans son fauteuil.

IV

Avant de transcrire le récit de Lucien, dit Lucien de Haas, qu’il nous soit permis d’esquisser son portrait en quelques lignes et de dire deux mots de sa vie.

Lucien avait vingt-quatre ans.

C’était un grand jeune homme au teint mat et blanc, aux cheveux noirs et aux yeux bleus.

Un sourire mélancolique aux lèvres, une taille svelte et bien prise, un pied mignon, une main aristocratique faisaient de lui un véritable héros de roman.

Lucien avait bien dit à M. Paul de Vergis, un jeune officier avec lequel il s’était lié depuis quelques années, son enfance, son éducation, ses folies de jeunesse et son amour pour la fille du pauvre professeur.

Mais il ne lui avait point dit qu’il était généreux et serviable au possible, qu’il faisait beaucoup de bien, et avait sauvé l’honneur à un de ses amis en lui ouvrant sa bourse et l’y laissant puiser à pleines mains.

Ce qu’il n’avait point dit encore, c’est que, dans le monde, il avait eu des succès fous et qu’il aurait pu épouser une des plus riches héritières de Paris, s’il l’avait voulu.

Ce qu’il taisait enfin, c’est qu’il était d’une bravoure chevaleresque, et qu’en Allemagne, un jour où deux officiers autrichiens s’étaient permis des propos inconvenants à l’endroit de la France, il avait provoqué tout le régiment et s’était battu avec six le même jour.

Mais Lucien était un homme doux et modeste, et il parlait généralement peu de lui.

– Mon cher ami, dit-il alors, quand M. de Vergis eut allumé son cigare et pris l’attitude d’un auditeur attentif, pour arriver à la rencontre que j’ai faite de Marie Berthoud, il faut bien que je te parle quelque peu d’abord de cette liaison que je viens de rompre.

– Voyons ? dit M. de Vergis.

– Tu as entendu parler d’Aspasie ?…

– Aspasie !

– Oui.

– Comment, c’est elle ?

– Oui, dit Lucien en souriant.

– Le Minotaure, comme on l’appelait ?

– Justement.

– Alors c’est toi qui ?…

– C’est moi qui l’ai enlevée, un soir, à ce monde bruyant dont elle était tour à tour l’admiration et l’effroi. Ou plutôt, non, c’est elle qui m’a enlevé…

– Ah ! ah ! fit l’officier en riant.

– Cette femme qui se vantait de n’avoir jamais aimé et qui comptait avec complaisance ceux de ses adorateurs qui s’étaient brûlé la cervelle de désespoir, se prit tout à coup pour moi d’une belle passion…

– J’ignorais que ce fût pour toi, observa M. de Vergis ; mais tout Paris a su comme moi qu’Aspasie était devenue folle d’amour.

– Nous avons vécu un an, reprit Lucien, sans nous quitter une heure ; puis la lassitude est venue. Ces amours fiévreux, impossibles, que le souvenir d’un passé multiple assombrit à toute heure, finissent par être un accouplement monstrueux et infernal.

Un matin, je me suis éveillé non seulement n’aimant plus Aspasie, mais l’ayant en horreur.

Je crois qu’elle aussi, dans cette retraite volontaire à laquelle elle s’était condamnée, regrettait le passé et cette vie bruyante et vide qu’elle avait menée si longtemps.

Un matin donc, je m’échappai de cette maison de la place de Vintimille, où nous vivions cachés tous deux.

J’avais besoin d’air, je voulais être seul.

Le temps était beau, les pavés secs. Je marchais tout droit devant moi.

Je descendis ainsi toute la rue de Clichy, puis celle de la Chaussée-d’Antin.

Je traversai les boulevards et suivis la rue de la Paix jusqu’aux Tuileries.

Quelques enfants jouaient déjà sous les arbres veufs de leurs feuilles.

Ça et là l’éternel troupier marivaudait avec la bonne d’enfants.

Auprès de la terrasse des Feuillants quelques vieillards se chauffaient au soleil.

Tout à coup, j’eus un éblouissement, mes jambes fléchirent, je m’arrêtai, tant mon émotion était grande.

Un vieillard marchait péniblement en s’aidant d’une canne et s’appuyant sur le bras d’une jeune femme.

Le vieillard était mis avec décence, mais son habit noir montrait la corde et son chapeau rougissait légèrement sur les bords.

Une robe de laine, un pauvre petit châle bien simple, un chapeau de velours épinglé noir sans aucune fleur était tout l’accoutrement de la jeune femme.

Mais je les avais reconnus.

C’était le vieux Berthoud !

C’était Marie !

Et je m’élançai vers eux, et j’étreignis le vieillard dans mes bras en lui disant :

– Mais vous ne savez donc pas que je vous ai pleuré comme mort !

Il avait été aussi ému que moi, et il fut contraint de s’asseoir.

– Je ne suis pas mort, me dit-il, mais j’ai été bien malade à la suite de tous mes malheurs.

Je regardai Marie.

Marie baissait les yeux.

Alors, ils me racontèrent simplement toute leur vie depuis cinq années.

M. Berthoud avait perdu dans la faillite d’une maison de banque tout son petit avoir. Il avait vu ses élèves s’en aller un à un, et il s’était trouvé contraint de vendre.

Pendant un an ou deux encore, il avait donné des leçons comme répétiteur.

Puis, atteint d’une ophthalmie, il avait été condamné à un repos forcé.

Ils habitaient à deux pas, rue de la Sourdière, une ruelle sans air et sans soleil, dans une vieille maison, deux pauvres mansardes.

De quoi vivaient-ils ?

Les yeux rougis et le doigt piqué de Marie se chargèrent de me répondre.

La pauvre enfant tirait l’aiguille quinze heures par jour pour gagner vingt-cinq sous.

– Mais votre mari, vous a donc abandonnée, m’écriai-je.

– Mon mari ! dit-elle en jetant un cri, mais je n’en ai pas ! je n’ai jamais quitté mon père.

Je la pris dans mes bras, je lui mis un baiser au front et répondis :

– Tu te trompes, tu en as un, et ce mari c’est moi.

Puis, m’agenouillant devant mon vieux maître :

– Mon père, lui dis-je, avez-vous donc oublié votre promesse ?

– Je devine le reste, interrompit Paul de Vergis. Tu te maries…

– Dans huit jours.

– Veux-tu que je sois ton témoin ?

– C’était pour te le demander, que j’ai pris le prétexte de te retenir pour déjeuner ce matin.

– Avec qui le serai-je ?

– Ah ! voilà, dit Paul, je ne sais pas ou plutôt, je n’ose pas… croire…

– Encore un mystère !

– Hélas ! dit Lucien avec un sourire mélancolique toujours.

– Qu’est-ce encore, voyons ?

– Figure-toi que j’imagine avoir découvert un de mes protecteurs inconnus.

– Ah ! ah !

– C’est un Allemand, – et je te l’ai dit, ce fut un Allemand qui me conduisit dans la pension Berthoud. On l’appelle le major Hoff.

Depuis quand est-il à Paris ? Je ne sais pas !

Mais il y a bien trois ou quatre ans que je le rencontre sur mon chemin.

Quelquefois, il me regarde avec des yeux attendris, et une voix secrète me dit que je ne lui suis point étranger.

– Ne lui as-tu donc jamais parlé ?

– Si, mais il m’a répondu sèchement ; durement même et avec une brusquerie qui m’a paru forcée.

– D’où tu as conclu que le major Hoff et l’Allemand pourraient bien n’être qu’une seule et même personne ?

– Justement.

– Et tu voudrais qu’il te servît de témoin.

– Oui.

– Où le rencontre-t-on ?

– Il est du Club des Asperges . Mais il y a si longtemps que je n’y suis allé.

– Eh bien ! nous irons ce soir, si tu veux. Je tiens à le voir, ce major allemand.

– Soit, répondit Lucien. À ce soir.

Comme le jeune officier, M. Paul de Vergis, se levait, prenait son chapeau et s’apprêtait à quitter son ami, un violent coup de sonnette se fit entendre dans l’antichambre.

Lucien regarda la pendule qui marquait midi moins un quart.

– Je ne reçois pourtant jamais de visite aussi matin, murmura-t-il.

Et comme il faisait cette réflexion, la porte du fumoir s’ouvrit.

V

Le nouveau venu auquel la porte, en s’ouvrant, livra passage, était un homme d’environ soixante ans.

Sa mise décente et modeste annonçait un employé. Il portait sous le bras un portefeuille et un petit coffre.

– M. Lucien de Haas ? dit-il, en regardant les deux jeunes gens.

– C’est moi, répondit Lucien.

– Monsieur, reprit le vieillard, je suis l’un des caissiers de la maison Davis-Humphry et C°.

– Oh ! fit Lucien un peu étonné, car il avait touché, il n’y avait pas huit jours, le trimestre de sa pension.

– Je suis chargé de vous remettre cent mille francs et ce coffret, dit le caissier.

Et il posa le coffre et le portefeuille sur un guéridon.

Le coffre était recouvert d’une gaine de chagrin.

Dans le portefeuille se trouvait une lettre cachetée, que Lucien s’empressa d’ouvrir.

La lettre renfermait la clé du coffre.

En outre, il s’y trouvait une demi-feuille de ce papier de fabrique anglaise qui exhale un parfum pénétrant. Elle était couverte de trois lignes d’une écriture fine, allongée, trahissant une main de femme.

« Mon fils,

« Offrez de ma part, avec mes souhaits ardents pour votre bonheur, cette parure à votre fiancée.

« Votre mère. »

C’était tout.

Lucien passa la main sur son front.

– Et pas de nom ! murmura-t-il.

Puis en soupirant, il ouvrit le coffret, et son ami, M. Paul de Vergis, et lui, reculèrent éblouis, en apercevant une rivière de diamants d’une valeur telle qu’une princesse seule en pouvait rêver une semblable.

Cela valait un million au moins.

Mais Lucien continua à soupirer et une larme brilla dans ses yeux.

– Ma mère vit donc encore, dit-il… elle existe !… et elle se dérobe à ma tendresse !… ô mon Dieu ! qu’ai-je donc fait pour mériter un pareil sort ?

Puis, il eut un moment d’exaltation et saisit la main du caissier qui faisait mine de se retirer discrètement.

– Monsieur, lui dit-il, un mot, je vous prie.

Le caissier s’arrêta étonné.

– Vous pouvez parler devant monsieur, continua Lucien. C’est mon ami, et je n’ai pas de secrets pour lui.

– Mais, monsieur, balbutia le caissier, que voulez-vous que je vous dise ?

– Depuis combien de temps êtes-vous dans la maison de banque Davis ?

– Depuis quarante ans, monsieur.

– Ah ! murmura Lucien avec un soupir de soulagement, alors vous savez tout.

– Mais quoi donc, monsieur ?

– Vous me direz tout ! continua Lucien avec exaltation.

– Encore une fois, monsieur, dit le caissier, je ne vous comprends pas.

– Écoutez. Vous allez me comprendre. Tous les trois mois, vous avez à mon crédit une somme importante.

– Oui, monsieur.

– D’où vient cette somme ?

– Elle est versée à notre succursale de Londres.

– Par qui ?

– Je ne sais pas.

– Mais à Londres, on doit le savoir.

– J’en doute, dit le caissier.

– Vos patrons le savent à coup sûr…

– Monsieur, répondit le caissier, il est une seule chose que je puis vous dire, car elle me revient aujourd’hui en mémoire.

– Parlez, dit avidement Lucien.

– J’étais, il y a vingt ans, employé dans la maison de Londres.

Un homme que je reconnaîtrais, j’en suis sûr, si jamais je le retrouvais, se présenta et versa une somme considérable dont il fit deux parts.

L’une était destinée à un enfant du nom de Lucien qu’on élevait en France, l’autre devait être touchée à Londres même par un homme qui portait un nom indien, Ali-Remjeh.

En effet, celui-ci se présenta le lendemain.

L’année suivante le même personnage apporta une somme identique ; le même Indien se présenta le lendemain.

– Et l’année d’après, demanda Lucien dont la voix tremblait d’émotion.

– L’année d’après, je n’étais plus à Londres. Mes chefs m’avaient donné l’emploi que j’occupe dans la maison de Paris.

– Et c’est là tout ce que vous savez ?

– Tout absolument. Je vous le jure.

Lucien demeura pensif et triste un moment.

– Monsieur, dit-il enfin, si je vous montrais un jour l’homme que je soupçonne être celui qui venait verser les fonds qui m’étaient destinés et que vous le reconnaissiez, hésiteriez-vous à me dire : « C’est lui ? »

– Je n’ai fait aucun serment qui me lie à ce sujet, monsieur, répliqua le caissier.

– Ainsi je pourrais compter sur vous ?

– Sans doute.

– Ah ! murmura Lucien, si c’était le major Hoff, il faudrait bien qu’il me dise où est ma mère !

Le caissier partit, non sans avoir laissé son nom et l’adresse de son domicile particulier à Lucien.

Puis les deux jeunes gens causèrent quelques minutes encore et se séparèrent en se donnant rendez-vous pour le soir, au Club des Asperges .

* *

*

Le rendez-vous était pour dix heures et demie.

Mais Lucien n’arriva qu’à minuit.

La cause de ce retard était bien naturelle, du reste.

Il avait dîné et passé la soirée avec le vieux Berthoud et sa fille, et les deux amoureux s’étaient oubliés à faire des rêves de bonheur.

Lucien entra dans le fumoir.

Il était membre du Club des Asperges depuis trois années.

On le savait riche, il était jeune et charmant.

C’était plus qu’il n’en fallait pour qu’il eût beaucoup d’amis.

Cependant lorsqu’il entra, s’il eût été moins préoccupé de son bonheur et en même temps du major Hoff, qu’il chercha des yeux, il eût remarqué que son arrivée était accueillie d’une façon singulière.

Son ami M. Paul de Vergis lui tendit la main avec une certaine expression de tristesse.

Personne ne se dérangea pour lui.

Toute l’attention paraissait concentrée sur un membre du club, le jeune marquis de Rouquerolles, qui pérorait bruyamment et tenait des discours étranges.

Un peu étonné, Lucien prêta l’oreille aux paroles de M. de Rouquerolles.

Celui-ci disait :

– Vraiment, messieurs, ces choses-là n’arrivent qu’à Paris. Un beau jour, un homme se produit dans le monde. Ses mains ruissellent d’un or mystérieux, il s’est fabriqué un nom, n’en ayant jamais eu, il a l’aplomb des aventuriers et les manières aisées que donnent certaines fréquentations.

Il monte ses écuries, il fait courir, on le reçoit, on l’accueille et l’on devient son ami sans plus de façons.

Lucien avait tressailli à ces dernières paroles.

– Maintenant, mes bons amis, poursuivit le marquis de Rouquerolles, si un beau matin on vient vous dire : ce monsieur est un filou, ou un escroc… ou le fils d’une courtisane célèbre… l’or qu’il dépense est l’or de sa honte… que répondrez-vous ?

– Tu vas bien loin, Rouquerolles, dit un jeune homme.

– Tant pis ! répondit le marquis épris des charmes d’Aspasie, le rôle d’exécuteur est quelquefois très honorable.

Lucien était un peu pâle.

Cependant il demeura calme et dit avec douceur en regardant le marquis :

– Qui donc voulez-vous exécuter, Rouquerolles ?

– Un homme qui porte un nom d’emprunt.

– Il y en a beaucoup comme cela dans le monde.

– Un homme qui ne saurait indiquer la source de sa fortune.

Lucien eut un léger frémissement. Mais il se contint encore.

– Un homme enfin, acheva le marquis, que je suppose être le fils d’une courtisane, et s’il ne me prouve pas le contraire…

Lucien se leva à ces derniers mots. Mais il ne prononça pas un mot et attendit.

Seulement, son attitude était effrayante, et tous ceux qui l’entouraient et avaient entendu les dernières paroles de Rouquerolles, comprirent qu’un drame terrible allait se jouer.

VI

Pendant quelques secondes, on eût entendu voler une mouche dans le salon.

Un silence de mort s’était fait.

M. de Rouquerolles le rompit le premier.

– Je n’accuse pas, dit-il, sans donner à ceux que j’accuse le droit de se défendre.

– Qui donc accusez-vous ? demanda Lucien.

– Vous, dit froidement le marquis.

Ce fut l’étincelle qui met le feu à la mine et amène aussitôt l’explosion.

– Marquis, dit Lucien, il me faut tout votre sang, et je vous tuerai demain.

– C’est votre droit, répondit le marquis.

– Mais, reprit Lucien, auparavant, je veux que vous posiez nettement votre accusation.

– Vous y tenez ? fit M. de Rouquerolles avec une raillerie écrasante.

– Oui.

– Vous vous appelez non Lucien de Haas, mais Lucien tout court.

– Après ?

– Vous n’avez pas d’autre nom.

– Après ?

– Vous êtes bâtard…

– Vous n’en savez rien, ni moi non plus.

– Vous êtes le fils de quelque femme perdue…

– Assez ! s’écria Lucien.

Et il bondit vers le marquis et le frappa au visage.

Puis se tournant vers les assistants douloureusement émus :

– Messieurs, dit-il, cet homme qui, hier encore, se disait mon ami, à qui je n’ai fait aucun mal, vient de commenter lâchement le secret de ma naissance.

Un pareil outrage ne se lave qu’avec du sang. C’est affaire à moi et non à d’autres.

Mais j’ai vécu parmi vous, et depuis que vous me connaissez, quelqu’un peut-il me reprocher une action quelconque qui ne soit pas celle d’un galant homme ? Non, n’est-ce pas ?

– Assurément non, murmurèrent plusieurs voix.

– Je te tiens pour le plus loyal et le meilleur des hommes, dit Paul de Vergis. On t’a insulté, je serai ton témoin. Quel est mon second, messieurs ?

Mais alors, il se passa une chose inouïe.

Personne ne répondit : Moi ! Personne ne s’offrit pour assister Lucien sur le terrain.

Et le malheureux jeune homme jeta un cri et appuya ses deux mains convulsives sur sa poitrine, comme s’il eût été frappé à mort.

– Ma mère ! murmura-t-il, ma mère ! vous que je ne connais pas, mais que je revois belle, souriante et majestueuse comme une fille de roi, dans mes souvenirs d’enfant, ma mère ! il ne se présentera donc personne pour voir votre fils vous venger ?

Et comme il disait cela, un nouveau personnage entra dans le fumoir.

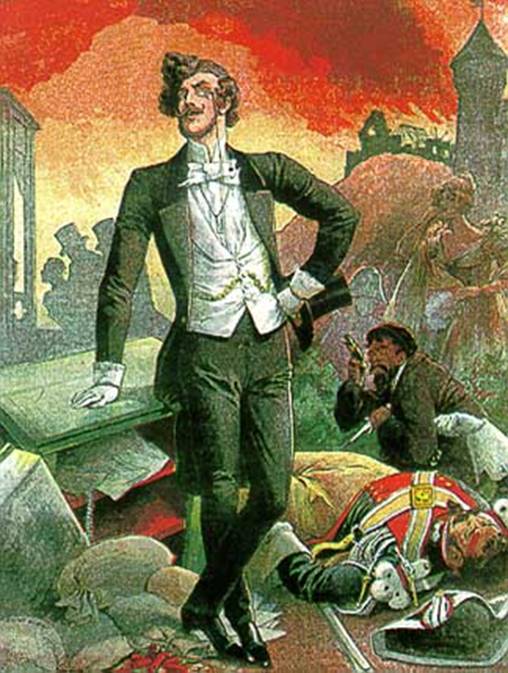

C’était un homme de trente-huit à quarante ans, d’une beauté pâle et triste, portant des moustaches, et ayant une redingote à brandebourgs boutonnée militairement.

– Bon ! murmura quelqu’un, en voici bien d’une autre. Les morts reviennent.

– Et les vivants arrivent de voyage, répondit l’homme aux brandebourgs.

Ce personnage, sur qui venait de se concentrer l’attention générale, avait été, sept ou huit mois auparavant, le héros et la victime momentanée d’une singulière méprise.

On le nommait le major Avatar.

Officier russe, longtemps prisonnier de Schamyl au Caucase, le major avait été présenté au Club des Asperges par le marquis de B…

Pendant plusieurs semaines, l’hôte forcé de l’émir de Circassie avait été le lion de Paris.

On avait écouté et redit avec enthousiasme les récits de sa captivité, on s’était raconté ses aventures romanesques.

Puis, un matin, le major Avatar avait été arrêté et le bruit s’était répandu que l’officier russe n’était autre qu’un forçat célèbre du nom de Rocambole, évadé quelques mois auparavant du bagne de Toulon.

Paris avait été en grand émoi pendant plusieurs jours. Puis la lumière s’était faite.

Une grande dame, une femme célèbre jadis sous le nom de Baccarat, avait déclaré que le major Avatar ne ressemblait nullement à Rocambole.

La parole de la comtesse Artoff n’était mise en doute par personne.

Le major Avatar s’était trouvé réhabilité, et plus que jamais le Club des Asperges s’était montré fier de le posséder dans son sein.

C’était donc le major Avatar qui arrivait.

– Messieurs, dit-il froidement, que se passe-t-il donc parmi vous ? Il me semble que l’on est un peu agité ici.

– Major, dit M. Paul de Vergis, je vais vous mettre au courant d’un seul mot. Mon ami M. Lucien de Haas a donné un soufflet au marquis de Rouquerolles.

– Bien.

– Je suis l’un des témoins de Lucien.

– Et vous en cherchez un second ?

– Justement.

– Ne cherchez plus, dit le major Avatar. J’accepte la mission.

Lucien s’avança vers lui les mains tendues.

– Monsieur, cria M. de Rouquerolles, dans ma famille on n’a jamais dormi sur un soufflet en guise d’oreiller. Il fait un beau clair de lune au Bois. Qu’en pensez-vous ?

– Je suis à vos ordres, dit Lucien.

– À l’épée, jusqu’à ce que mort s’en suive, poursuivit M. de Rouquerolles.

– Je l’entends bien ainsi, répondit Lucien.

* *

*

Dix minutes après M. de Rouquerolles et deux de ses amis montaient en voiture.

Lucien, M. de Vergis et le major Avatar les imitaient et les deux adversaires roulaient vers le Bois avec leurs témoins respectifs.

– Mais quel a donc été le point de départ de la querelle ? demanda le major Avatar, c’est-à-dire Rocambole, car c’était bien lui.

– Le marquis a insulté ma mère, répondit Lucien.

Rocambole avait ce tact exquis que donne l’habitude de la haute vie.

En demander plus long eût été une insulte.

– C’est bien, dit-il, je vous comprends.

M. de Vergis demeurait rue du Colysée.

On passa chez lui pour y prendre des épées.

À deux heures du matin on arrivait au Bois, par la grande grille de l’avenue de l’Impératrice, la seule qui ne ferme pas la nuit.

À pareille heure, le Bois est désert, les gardiens sont couchés, et pour peu qu’il fasse un beau clair de lune, l’esplanade qui s’étend au nord du premier lac est l’endroit le plus commode pour un duel.

Ce fut là que les fiacres s’arrêtèrent.

L’irritation des deux adversaires était telle qu’il ne fallait pas songer à prolonger les préliminaires.

On tira les épées au sort.

Le sort fut favorable à M. de Rouquerolles.

C’est-à-dire qu’il devait se battre avec ses épées.

Le froid était si piquant qu’il fut convenu qu’on se battrait en redingote.

– Allez, messieurs, dit le major Avatar.

Lucien et M. de Rouquerolles s’attaquèrent avec fureur.

Tous deux étaient braves, tous deux tiraient merveilleusement bien.

Pendant deux minutes, on n’entendit que le cliquetis du fer froissant le fer ; puis, tout à coup, Lucien adressa la parole au marquis :

– Monsieur, lui dit-il, dans quelques secondes l’un de nous sera mort ; me refuserez-vous, à ce moment suprême, de me dire quel mobile a pu vous déterminer ainsi ?

– Aspasie m’a promis de m’aimer, si je vous tuais, répondit le marquis.

Et il se fendit, et son épée disparut dans la poitrine de Lucien.

Mais Lucien ne tomba point ; Lucien ne laissa point échapper son épée, et comme M. de Rouquerolles se mettait vivement en garde, Lucien murmura :

– Aspasie n’aura pas à tenir sa promesse, à moins qu’elle ne vous pleure.

Il se fendit à son tour, et le marquis jeta un cri et tomba roide mort.

Alors Lucien s’affaissa lentement sur lui-même en vomissant une gorgée de sang.

VII

Avant d’aller plus loin et pour la plus complète intelligence de notre récit, disons tout de suite comment le major Avatar s’était trouvé, à point nommé, au Club des Asperges pour servir de témoin à M. Lucien de Haas.

Pour cela il faut nous reporter au moment où, se disant médecin, Rocambole était entré dans le château de Rochebrune, sur les pas de Jacquot.

Jacquot s’était empressé de conduire Rocambole auprès du vieux Bob mourant.

On avait couché l’intendant tout vêtu sur le même lit qu’avait occupé milady pendant la nuit.

Son habit rouge, le masque de cire et les chaînes qui gisaient à terre, objet de l’étonnement de Jacquot, de Marianne la cuisinière et du valet de chambre Saturnin, lesquels ne pouvaient comprendre pourquoi Bob s’était habillé ainsi, donnèrent au contraire à Rocambole, qui avait le récit de Vanda présent à l’esprit, le mot de l’énigme.

Bob était le spectre qui était apparu à Vanda croyant avoir affaire à milady.

La blessure de Bob s’expliquait tout aussi naturellement.

Milady avait découvert qu’elle était mystifiée, et la balle qui avait frappé le prétendu spectre avait été dirigée par elle ou par le mystérieux compagnon que Jacquot avait vu partir avec elle le matin.

Dès lors Rocambole se dit :

– Cet homme qui jouait un pareil rôle et ordonnait, au nom de la tombe, de restituer la fortune volée, est demeuré fidèle aux héritiers spoliés, c’est-à-dire à Gipsy.

Cet homme me dira tout et je pourrai continuer son œuvre.

Rocambole avait observé tout cela en un clin d’œil, et avant même que Bob eût tourné vers lui son œil mourant.

Il ne mentait d’ailleurs qu’à moitié en se disant médecin, car il avait hérité d’une partie des connaissances chirurgicales de sir Williams, son premier maître, et il savait, au besoin, débrider une plaie et pratiquer une amputation.

Il examina le blessé, sonda le trou de la balle et demeura impassible.

– Est-ce qu’il mourra, monsieur ? demanda Jacquot.

– Je ne sais pas, répondit brusquement Rocambole, mais il faut me donner les objets nécessaires à un premier pansement.

Après nous verrons…

Bob avait repris connaissance, les dernières paroles de Rocambole allumèrent un éclair d’espérance dans ses yeux vitreux.

Était-ce l’amour instinctif de la vie qui se réveillait en ce moment ?

Était-ce un désir de vengeance ?

Peut-être l’un et l’autre, car il se prit à regarder Rocambole avec cette avidité anxieuse de l’homme qui attend sa destinée d’un mot.

Rocambole se fit apporter une aiguière d’eau froide, lava la plaie, ouvrit une petite trousse de voyage qu’il avait toujours sur lui et pratiqua l’extraction de la balle.

Puis, il appliqua un premier pansement et dit alors à Jacquot et aux autres domestiques :

– J’ai besoin d’être seul avec le malade.

Tous trois sortirent.

Alors Rocambole alla fermer la porte au verrou et revint s’asseoir au chevet de Bob.

Bob balbutia quelques mots à peine articulés.

– Je crois que je vais mourir, disait-il.

– Votre blessure est grave, dit Rocambole, je n’affirmerais pas qu’elle ne fût pas mortelle, mais vous avez encore une heure ou deux à vivre, bien certainement.

L’œil de Bob continuait à rayonner.

Rocambole comprit qu’il fallait aller vite en besogne et ne pas se laisser distancer par la mort.

Ce qu’il voulait, c’étaient des révélations, et, pour les obtenir, il fallait au plus vite gagner la confiance de Bob.

Aussi lui dit-il en anglais :

– Je vous apporte des nouvelles de Gipsy la bohémienne, monsieur Bob.

À ces mots résonnant dans sa langue maternelle, à ce nom, retentissant tout à coup à son oreille, Bob se dressa, par un effort suprême, sur son séant et regarda Rocambole d’un air effaré.

– Gipsy… balbutia-t-il, Gipsy !

– Oui, la nièce de miss Ellen.

– Miss Ellen ! continua Bob frissonnant, qui parle de miss Ellen ?

– Moi.

– Qui donc êtes-vous ? murmura le vieil intendant.

– Un homme qui veut, comme vous, forcer les voleurs à restituer.

– Ah ! vous connaissez donc Gipsy ?

– Je l’ai sauvée, il y a quinze jours, des mains des Étrangleurs.

À ce mot d’Étrangleurs, Bob devint affreusement pâle :

– Taisez-vous !… ne me parlez pas d’eux ! fit-il avec fureur.

Puis, il eut un accès de défiance subite :

– Oh ! je ne vous crois pas, dit-il.

– Vous ne… me croyez pas ?…

– Non.

– Pourquoi ? demanda Rocambole avec douceur.

– Parce que c’est milady qui vous envoie. Vous voulez savoir… vous ne saurez rien…

Rocambole prit la main du vieillard :

– Vous ne voulez donc pas que je continue votre œuvre ? lui dit-il.

Bob secoua la tête :

– Milady et ses complices tiennent le monde, dit-il. Franz est avec elle… Franz l’assassin !…

Il eut un éclat de rire sardonique et ajouta :

– Le major Hoff, comme on l’appelle !

Ce nom tomba dans l’oreille de Rocambole pour n’en plus sortir.

– Monsieur Bob, dit encore Rocambole avec douceur, vous me croyez donc un complice de milady ?

– Oui.

– Et si je vous prouvais le contraire ?…

Bob le regarda avec un reste de défiance. Cependant une lueur d’espoir brilla dans son œil.

– Un homme et une femme ont passé la nuit ici, avant-hier.

Bob tressaillit.

– Vous savez cela ? dit-il.

– C’est la femme qui m’a tout dit… et c’est pour cela que je suis venu…

Le regard de Bob cessa d’être défiant.

Mais il se fixa sur le visage hardi et résolu de Rocambole, comme s’il eût voulu contrôler l’énergie et la force d’âme qu’il annonçait.

– Pourquoi vous intéressez-vous à Gipsy ? demanda-t-il.

Rocambole comprit qu’il fallait faire un mensonge.

– Parce que je l’aime, murmura-t-il.

Ce mot détourna les dernières défiances de Bob.

– Je vous crois, dit-il, mais aurez-vous la force de lutter contre milady ?

– Oui.

L’accent de Rocambole était résolu. Son œil brillait d’une énergie sombre et continue.

Bob avait foi en lui.

– Je vais mourir, murmura-t-il, et je n’aurais pas le temps de parler… mais j’ai écrit… toute l’histoire de miss Ellen…

– Où est-elle ?

– Dans une chambre… là-haut… sous la dalle du foyer…

La voix du mourant s’éteignait ; son regard s’obscurcissait. Le délire était proche…

Rocambole courut à un cordon de sonnette qu’il secoua violemment.

Jacquot parut.

– Tu vas me conduire dans la chambre où couchait M. Bob, dit Rocambole au petit groom.

Bob rouvrit les yeux et son regard se fixant sur Jacquot confirma l’ordre que Rocambole donnait.

– Venez, monsieur le médecin, répondit Jacquot.

Rocambole le suivit.

VIII

Rocambole suivit donc Jacquot et arriva au deuxième étage du château.

La chambre que l’intendant Bob avait occupée durant six ans était une sorte de capharnaüm dans lequel personne ne pénétrait d’ordinaire et où régnait un désordre indescriptible.

Mais les indications qu’il avait données à Rocambole étaient trop précises pour que celui-ci s’amusât à fouiller les meubles et les placards.

Il alla droit à la cheminée et se baissa pour examiner la plaque de marbre.

À première vue, elle était parfaitement scellée et encastrée dans le parquet.

Néanmoins, après un minutieux examen, Rocambole trouva une fente dans l’un des angles, assez large pour laisser passer une lame de couteau.

Jacquot se tenait derrière Rocambole, immobile et se demandant ce que celui-ci allait faire.

Mais Rocambole commença par se tourner vers lui et le fixer avec ce regard d’autorité sous le poids duquel tout le monde se courbait.

– Comment te nomme-t-on ? dit-il.

– Jacquot, pour vous servir, monsieur.

– Es-tu de ce pays-ci ?

– Oh ! non, monsieur, je suis de Compiègne.

– Depuis combien de temps sers-tu dans cette maison ?

– Environ deux ans, monsieur.

– Tu vas te trouver sans place…

– Oh ! monsieur, fit Jacquot d’un ton pleureur, c’est-y Dieu possible, ce que vous dites-là ?…

– C’est la vérité, dit froidement Rocambole. Bob va mourir, et milady ne reviendra jamais au château.

– Vous croyez, monsieur ?

– J’en suis sûr.

– Qu’est-ce que vous me dites donc là, monsieur ? Je serais donc sans place ?

– Non, dit Rocambole, car j’ai besoin d’un domestique et je te prends à mon service.

Jacquot fit un bond de joie.

– Je t’emmènerai à Paris, poursuivit Rocambole.

– Ah ! monsieur…

– Mais à une condition.

– Oh ! tout ce que vous voudrez… D’ailleurs, je sais bien mon service.

– Ce n’est pas pour cela que je te prends.

– Pourquoi donc ? demanda Jacquot.

– Pour que, si nous rencontrons milady, tu me la désignes du doigt et me dises : c’est elle.

– C’est bien facile, dit naïvement Jacquot.

– Maintenant, as-tu un couteau ?

Le petit groom tira de sa poche un fort bel eustache à manche de corne et le tendit à Rocambole.

Celui-ci le prit et ajouta :

– A-t-on prévenu la justice ?

– Pour dire la vérité vraie, monsieur, personne n’y a encore songé.

– Eh bien ! descends aux cuisines et dis que le médecin craindrait que son malade ne mourût, si on allait chercher les gendarmes et le juge de paix trop vite.

– Oh ! monsieur, répondit Jacquot, il n’y a pas de danger qu’ils arrivent sitôt que ça : le chef-lieu de canton est à trois lieues d’ici et la commune la plus proche à deux lieues.

– N’importe, va toujours…

Jacquot s’en alla, laissant Rocambole seul dans la chambre de Bob.

Alors Rocambole s’agenouilla devant la plaque de marbre, ouvrit le couteau et en introduisit la pointe dans la fente qu’il avait remarquée.

Puis il exerça une pesée, mais inutilement.

Il pensa alors que la fente devait cacher un ressort, et il se mit à promener la pointe du couteau dans toute sa longueur.

En effet, il rencontra peu à peu un obstacle, quelque chose comme une vis creuse, et il appuya fortement.

Soudain la plaque de marbre bascula et s’ouvrit absolument comme le couvercle d’une boîte à surprise.

Alors Rocambole vit une petite cachette d’un pied de profondeur et dans cette cachette une boîte en fer dont il s’empara.

À son peu de pesanteur, il comprit qu’elle ne renfermait guère que le manuscrit dont lui avait parlé Bob.

Elle était fermée, et il paraissait difficile d’en forcer la serrure.

Rocambole ne perdit point de temps.

Il mit la boîte en fer dans la poche de son vaste paletot d’hiver, referma la plaque de marbre dont le ressort joua de nouveau, et redescendit au premier étage.

Bob agonisait.

Cependant, en voyant rentrer Rocambole, il eut un éclair de raison et le délire l’abandonna un moment.

Rocambole lui montra la boîte.

Un rayon de joie brilla dans l’œil du mourant.

Puis, il eut la force de porter la main à son cou. Après quoi il retomba sur son oreiller, poussa un profond soupir et mourut.

Mais Rocambole avait compris.

Bob portait au cou un petit cordon de soie auquel était suspendue une clé.

C’était la clé de la boîte de fer, et Rocambole la détacha. Puis il abaissa la paupière du mort et sonna.

Les domestiques arrivèrent et un regard jeté sur le lit leur fit comprendre que l’éternité venait de s’ouvrir pour le vieil intendant.

* *

*

Rocambole avait un passe-port parfaitement en règle, au nom du major Avatar.

Au lieu de quitter le château, immédiatement après la mort de Bob, il attendit, au contraire, l’arrivée de la justice, qui, vers le soir, se transporta au château.

Sa déposition fut d’une netteté parfaite.

Il était descendu à la station voisine pour satisfaire sa curiosité d’archéologue, car on lui avait signalé le manoir de Rochebrune comme un spécimen assez pur de l’architecture féodale.

Il s’était donc dirigé vers Rochebrune, et il avait trouvé à la porte un rassemblement de passants et de domestiques en grand émoi.

Comme il était un peu médecin, il avait cru devoir donner des soins au malade.

Malheureusement, la blessure était mortelle et la science impuissante.

Le major Avatar fut complimenté par le juge de paix qui se livra à une enquête.

Procès-verbal fut dressé de la fuite de milady, sur laquelle planaient les suppositions les plus graves, car Bob n’avait fait aucune révélation avant de mourir.

Enfin, on apposa les scellés sur toutes les chambres du château, et on déclara au major Avatar qu’il était libre de se retirer.

Rocambole quitta donc le château, vers huit heures du soir, en compagnie de Jacquot.

Le train de Paris passait à dix heures.

Jacquot fut installé dans un wagon ordinaire.

Rocambole prit un coupé pour lui seul.

Alors seulement, quand la locomotive eut repris sa course bruyante, Rocambole ouvrit la boîte de fer.

La boîte renfermait un petit cahier jauni, couvert d’une écriture serrée, mais très lisible.

Il était écrit en anglais.

Sous le cahier, il y avait un médaillon.

Ce médaillon renfermait un portrait de femme, ou plutôt de jeune fille, d’une incomparable beauté.

Dans un angle, on avait écrit en caractères microscopiques :

Miss Ellen Perkins, à seize ans.

Rocambole examina longtemps cette miniature, puis il déplia le cahier et lut :

HISTOIRE D’UNE PARRICIDE

IX

Le manuscrit de Bob était ainsi conçu :

Le Christmas de l’année 183… fut remarquable, même à Londres, par le brouillard intense et rougeâtre qui régna pendant deux jours, enveloppant les édifices, noyant les maisons, interceptant la circulation des voitures et forçant les policemen à échanger leur bâton contre une torche, qui fut, du reste, insuffisante à guider les passants attardés.

Dès cinq heures, la veille, tous les comptoirs, tous les magasins avaient été fermés dans la cité.

Les commis s’étaient retirés en souhaitant joyeux Noël à leurs patrons, et les patrons s’étaient dirigés vers leur demeure où le pudding et les gâteaux étaient prêts.

La Noël est, de toutes les fêtes, celle que les Anglais accueillent avec le plus d’empressement. C’est la fête de famille par excellence.

On ne va pas, durant le Christmas, chercher des plaisirs et des jouissances au dehors. Les théâtres font relâche, les rues sont désertes. Chacun reste chez soi.

Personne donc ne s’aperçut tout d’abord de ce brouillard, sans précédent peut-être, qui s’appesantissait sur Londres avec une instantanéité prodigieuse.

Vers neuf heures du soir, les cabs cessèrent de rouler : les passants, désespérant de pouvoir continuer leur chemin, se réfugièrent dans les public-houses encore ouverts et attendirent que le brouillard se dissipât un peu.

Mais le brouillard, au lieu de diminuer, allait s’épaississant toujours.

Seule, une jeune fille, bravant cet océan de brume, allait toujours droit devant elle, marchant d’un pas rapide, les mains en avant pour se garantir de quelque choc inattendu.

Un moment, cependant, elle s’arrêta devant la porte entr’ouverte d’un public-house et entra.

Les établissements de ce genre ne sont fréquentés que par le bas peuple.

Rarement un homme comme il faut ose s’y risquer.

Une lady, ou simplement la femme d’un bourgeois, n’en franchirait pas le seuil pour une couronne, fût-ce celle d’un empire.

Pourtant la jeune fille entra.

– Monsieur, dit-elle au tavernier, pourriez-vous me dire où je suis ?

– Vous êtes dans Charing-Cross, lui répondit cet homme, qui se prit à l’examiner avec une attention un peu étonnée.

En effet, la jeune fille, dont la beauté fière et hardie révélait du reste une patricienne, était vêtue comme le sont les jeunes miss qu’on rencontre dans le parc de Saint-James, à Covent-Garden ou à Drury-Lane.

– Merci, dit-elle. Je trouverai bien mon chemin.

Et elle fit un pas pour sortir.

Mais, en ce moment, un homme qui était assis dans le fond de la salle se leva, vint à elle et lui dit :

– Miss, le brouillard n’a point de secrets pour moi. Où que soit votre demeure, je me fais fort de vous y conduire.

La jeune fille regarda cet homme.

Il y a des sympathies instantanées, des attractions dont il est impossible de se rendre compte.

Quand elle eut regardé cet homme, la jeune Anglaise tressaillit.

Peut-être cet homme qui lui était inconnu avait-il obéi à un sentiment de même nature en quittant la table et venant faire ses offres de service.

C’était un homme d’environ trente ans, au visage bruni, aux yeux noirs et fascinateurs, aux dents aiguës et blanches comme celles des carnassiers.

Sa taille était à peine au-dessus de la moyenne.

Son costume, des plus simples, était celui d’un patron de barque ou d’un chef de timonerie, et se composait d’une vareuse et d’un petit chapeau ciré.

La patricienne, cependant, baissa les yeux sous son regard et elle balbutia quelques mots de refus.

Mais cet homme lui prit le bras et lui dit avec un ton d’autorité subite.

– Allons ! venez… je vais vous conduire…

Et il l’entraîna hors du public-house.

Chose bizarre ! la jeune fille s’était prise à trembler et pourtant elle ne chercha point à se dégager de l’étreinte de cet homme.

Elle était déjà au milieu du brouillard ; déjà la lueur du public-house s’effaçait, que la jeune fille n’avait pas encore songé à jeter un cri.

– Où demeurez-vous ? reprit-il.

– Dans Piccadilly.

– Venez…

– Mais, monsieur…

– Miss, dit cet homme étrange, vous pouvez vous fier à moi. Je suis un ami…

Sa voix était devenue harmonieuse et douce comme un chant, et la jeune fille tressaillit de plus belle.

– Un ami sûr et fidèle, acheva cet homme.

– Comment seriez-vous mon ami, monsieur, dit-elle en tremblant de plus en plus. Vous ne me connaissez pas !

– C’est possible, mais quand je vous ai vue entrer dans le public-house, il s’est passé en moi quelque chose d’indéfinissable et j’ai compris que sur un mot de vous je serai votre esclave à toujours.

– Monsieur…

L’homme à la vareuse osa lui serrer la main sous son bras.

– Je vous répète, dit-il, que je suis votre ami.

La jeune fille poussa un soupir et murmura :

– Aussi vrai que je m’appelle miss Ellen, je n’ai pas d’amis. Je suis une pauvre déshéritée.

– Une déshéritée, vous ?

– Oui, dit-elle, touchée de l’accent de douloureuse surprise avec lequel il avait fait cette question.

– Vous, reprit-il, si jeune, la fille d’un pair peut-être… vous… déshéritée ?

– Moi, dit-elle.

Cet homme bizarre s’arrêta tout à coup :

– Vous vous nommez miss Ellen ? dit-il.

– Oui.

– Dites-moi franchement pour qui vous me prenez, moi.

– Je ne sais pas, balbutia-t-elle.

– Me croiriez-vous un obscur matelot ?

Et sa main fine et petite caressa la main de miss Ellen, comme pour lui prouver qu’il n’avait jamais eu de profession ouvrière.

Elle tressaillait plus fort.

– Je vous dirai plus tard qui je suis, fit-il, mais je peux beaucoup…

– Je vous crois, dit-elle avec conviction.

– Vous êtes déshéritée, dites-vous ?

– Oui.

– Pourquoi ?

– Parce que je suis la cadette, que ma mère a été légère, que mon père ne m’aime pas et qu’il a en vertu des lois qui régissent la noblesse anglaise, assuré son immense fortune à mon cousin qui est fiancé à ma sœur.

– Ah ! vraiment ? fit l’inconnu, qui eut dans la voix comme un rugissement étouffé.

– C’est la vérité, murmura miss Ellen.

– Et vous subissez cette position humiliante ?

– Il faut bien accepter ce qu’on ne peut empêcher.

– Et s’il vous arrivait un ami du ciel ?…

– Du ciel ou de l’enfer, murmura miss Ellen, qui sentait s’éveiller en elle une haine subite et dont les instincts se révoltèrent.

L’inconnu lui prit la main :

– Regardez-moi bien, dit-il.

Ils étaient alors sous un bec de gaz, qui perçait assez vigoureusement le brouillard pour éclairer le visage du conducteur de miss Ellen.

– Miss Ellen, dit encore cet homme étrange, je vous aime…

– Oh ! fit-elle d’une voix étouffée…

– Je vous aime… et je vous veux riche… et je veux abaisser ceux qui vous ont foulée aux pieds… Quel est le nom de votre père, miss Ellen ?

– Le commodore Perkins.

– C’est bien, dit l’inconnu, vous entendrez parler de moi…

Nous voici dans Piccadilly : appelez ce policeman dont vous apercevez la torche dans le brouillard, il vous remettra dans votre chemin.

Au revoir, miss Ellen… au revoir… je vous aime.

Et il osa la prendre par la taille et lui mettre aux lèvres un baiser brûlant.

Miss Ellen jeta un cri…

Mais déjà l’homme avait disparu dans la brume épaisse que la lumière du gaz était impuissante à dissiper.

X

Quelles furent les suites de cette rencontre ? continuait le manuscrit de Bob.

Ce fut et ce sera toujours sans doute un mystère.

Mais à quelques mois de là, on eût retrouvé miss Ellen dans un vieil hôtel de Glasgow, en Écosse, auprès de son père, le commodore Perkins.

Le commodore était presque un vieillard.

Il s’était marié aux environs de la cinquantaine, avec une jeune femme qui était morte presque subitement en donnant le jour à sa seconde fille, c’est-à-dire à miss Ellen.

L’aînée se nommait miss Anna.

Le vieil officier l’adorait. Il aimait peu miss Ellen. Il éprouvait même pour elle une sorte d’aversion.

Quelques personnes, mal intentionnées sans doute, avaient prétendu que miss Ellen était un enfant de l’amour et que le commodore était étranger à sa naissance.

Donc, quelques mois après cette étrange rencontre qu’elle avait faite dans les rues de Londres, la veille du Christmas, nous eussions retrouvé miss Ellen à Glasgow.

Le commodore était Écossais d’origine.

Tant qu’il avait été en activité de service, il avait habité, durant ses congés, un hôtel dans Piccadilly, à Londres.

Mais, depuis cinq mois qu’il était à la retraite, il était venu à Glasgow habiter la vieille maison paternelle.

L’époque du mariage de miss Anna approchait.

Son cousin, lord Evandah, en était fort épris, et il avait tant tourmenté le vieux commodore que celui-ci, bien que miss Anna n’eût que dix-sept ans, avait consenti à abréger le temps fixé d’une année.

Miss Anna était partie pour Londres avec son fiancé et sa dame de compagnie pour faire les emplettes de sa corbeille de mariage.

Miss Ellen était demeurée seule auprès de son père.

Miss Ellen était bien changée.

Ses fraîches couleurs avaient fait place à une pâleur morbide, ses yeux étaient cernés ; elle marchait avec peine, se plaignait de vives souffrances, et en avait pris prétexte pour ne plus s’habiller.

Sans cesse enveloppée dans une ample robe de chambre, elle passait ses journées couchée sur une bergère, dans la grande salle de cette vaste et triste demeure où le commodore s’était confiné.

Du reste, le commodore Perkins s’occupait fort peu de miss Ellen, lui demandait à peine de ses nouvelles une fois chaque jour, et ne songeait qu’à l’arrivée du courrier de Londres qui lui apportait chaque jour une lettre de sa chère miss Anna.

Le domestique du commodore était peu nombreux.

Il se composait d’un intendant nommé Bob et de sa femme, d’un valet de chambre appelé Franz, qui était d’origine allemande, et de quelques serviteurs subalternes qui ne quittaient point les cuisines et n’arrivaient jamais jusqu’aux maîtres.

Franz paraissait fort dévoué à miss Ellen.

Cependant il n’était au service du commodore que depuis quelques mois.

Son arrivée avait même suivi de peu de jours la rencontre que miss Ellen avait faite de l’inconnu dans le public-house.

Franz partait chaque jour, à la même heure, et se rendait à la poste-restante d’où il rapportait souvent une lettre qu’il remettait en cachette à miss Ellen.

Quelquefois, en lisant ces lettres, miss Ellen pleurait abondamment.

Un soir, le commodore s’était assoupi dans un grand fauteuil au coin de la cheminée.

Miss Ellen souffrait plus que de coutume.

Elle voulut quitter sa bergère, mais ses forces la trahirent et elle ne put que jeter un cri.

À ce cri, le commodore s’éveilla.

– Qu’avez-vous donc, ma chère ? dit-il d’un ton de mauvaise humeur.

– Rien… balbutia-t-elle. Une douleur au cœur… peut-être… et un nouveau cri lui échappa.

Le commodore tira un cordon de sonnette.

Franz entra.

Il échangea avec sa jeune maîtresse un coup d’œil rapide, et sans doute qu’elle comprit l’éloquence de son regard, car elle eut l’héroïsme d’étouffer un cri et de ramener sur son visage un calme menteur.

– Votre sœur se marie dans un mois, dit brusquement le commodore. Tâchez de ne pas être malade, à cette époque.

– Je tâcherai, murmura miss Ellen.

Mais elle jeta, à la dérobée, un regard de haine à son père.

Celui-ci se leva, prit sa canne et son chapeau et dit encore d’un ton dur :

– Il est tard… je vous engage à rentrer dans votre chambre et à passer une bonne nuit.

Miss Ellen ne répondit pas.

Le commodore sortit du salon et regagna son appartement.

Mais à peine eut-il laissé sa fille seule que celle-ci se mit à pousser des cris.

Franz revint.

– Mettez votre mouchoir dans votre bouche, lui dit-il, et mordez-le… ou nous sommes perdus…

Ces paroles firent éprouver à miss Ellen une telle épouvante qu’elle cessa de crier, regarda Franz d’un œil hébété et lui dit :

– Crois-tu donc que l’heure approche ?

Franz fit un signe affirmatif.

– Mon Dieu ! murmura-t-elle affolée… et lui… qui ne vient pas !…

– Il sera ici avant trois jours.

Et Franz prit miss Ellen dans ses bras.

Elle poussa un nouveau cri. Mais ce fut le dernier. Elle avait mis son mouchoir dans sa bouche et le mordait avec fureur.

Franz l’emporta comme il eût fait d’un enfant.

– Votre chambre est trop près de celle de votre père, dit-il. Je vais vous transporter au second étage.

* *

*

Le commodore Perkins avait, comme on a pu le voir, une haine instinctive pour miss Ellen.

Cependant à de certaines heures, quand l’expression de cette haine était allée trop loin, il se calmait et avait honte de sa conduite.

Ce soir-là, quand il se fut mis au lit, il se souvint d’avoir rudoyé la jeune fille et il en eut des remords.

Au bout d’une heure qu’il eut éteint la bougie, il n’avait point encore fermé l’œil.

Tout à coup il lui sembla que des plaintes étouffées arrivaient jusqu’à lui.

Le commodore se dressa sur son séant.

Les plaintes étaient plus distinctes.

Il se leva, passa sa robe de chambre, alluma un flambeau et se dirigea vers la chambre de miss Ellen.

La chambre était vide.

Les plaintes paraissaient venir de l’étage supérieur.

Le commodore, la sueur au front, gagna l’escalier, arriva dans un corridor et toujours guidé par ces cris étouffés qui venaient mourir à son oreille, il s’approcha d’une porte qui était entr’ouverte et par laquelle s’échappait un filet de lumière.

Puis il poussa cette porte…

Alors il eut sous les yeux un étrange spectacle.

Miss Ellen se tordait sur un lit sans autre assistance que Franz, dans les suprêmes douleurs de la maternité.

Et le commodore jeta un cri terrible et tomba à la renverse en murmurant :

– Misérable !

* *

*

Comme Rocambole arrivait à cet endroit du récit de Bob, le train entrait dans la gare de Paris. Il était minuit.

Rocambole remit à plus tard la suite de sa lecture et fourra le manuscrit dans sa poche.

Puis, en sortant de la gare, il monta dans une voiture de place et se fit conduire rue Saint-Lazare.

C’était là qu’il avait loué, au nom du major Avatar, un petit appartement.

Jacquot avait grimpé à côté du cocher.

Rocambole arriva chez lui.

Mais il ne se mit point au lit, il ne continua point la lecture du manuscrit qu’il serra précieusement dans le tiroir d’un secrétaire.

Tout au contraire, il se débarrassa de ses habits de voyage et fit une toilette de ville en se disant :

– Je crois bien que Bob, en mourant, a désigné Franz sous le nom du major Hoff.

Or, le major Hoff est du Club des Asperges dont je fais partie.

Allons-y !

XI

On sait ce qui s’était passé.

Rocambole, redevenu le major Avatar, était entré au Club des Asperges , cherchant des yeux ce mystérieux personnage qu’on appelait le major Hoff et qu’il se souvenait avoir vu.

Mais le major n’y était pas.

En revanche, Rocambole avait assisté aux dernières phases de la querelle de Lucien avec le marquis de Rouquerolles, consenti à servir de témoin au premier, et il était parti pour le bois de Boulogne.

Le marquis, nous l’avons dit, était tombé raide mort, l’épée de Lucien avait rencontré le cœur.

Mais Lucien s’était affaissé sur lui-même, en vomissant une gorgée de sang.

Lucien paraissait dans un état désespéré.

Tandis que les témoins du marquis cherchaient en vain à rappeler ce dernier à la vie, Rocambole et M. de Vergis avaient pris Lucien dans leurs bras et l’avaient transporté dans le fiacre qui les avait amenés.

– Au pas ! dit Rocambole au cocher.

Puis se tournant vers M. de Vergis.

– Nous allons chez lui, n’est-ce pas ?

– Non, dit le jeune officier, chez moi, rue du Colysée…, c’est plus près.

Lucien respirait encore, et il n’avait point perdu connaissance.

– Je crois que je suis frappé à mort, dit-il.

– Monsieur, lui répondit Rocambole avec émotion, on meurt tout de suite d’un coup d’épée… ou on n’en meurt pas… ne parlez point… et espérez…

M. de Vergis pleurait et tenait les mains de son malheureux ami.

Le trajet fut long, car il était nécessaire, ainsi que l’avait recommandé Rocambole, d’aller au pas.

Il parut plus long encore à ce dernier.

Rocambole était sous le poids d’une émotion subite, inattendue et presque inexplicable.

Ce jeune homme à qui il avait servi de témoin, par pure complaisance, qui lui était inconnu deux heures auparavant, ce jeune homme qui peut-être allait mourir avant le lever du soleil, lui inspirait une vive sympathie.

Pourquoi ?

Le cœur humain est plein de ces mystères.

On arriva rue du Colysée.

M. de Vergis habitait un charmant petit entresol dans un vieil hôtel, entre cour et jardin.

Son valet de chambre qui, sur son ordre, avait attendu descendit en toute hâte apportant un fauteuil.

On y plaça le blessé.

Puis Rocambole et M. de Vergis le portèrent, montant lentement l’escalier, et s’arrêtant chaque fois que le sang s’échappait de la bouche de Lucien.

Enfin on arriva dans l’appartement et Lucien fut placé sur le lit de son ami.

M. de Vergis dit au valet :

– Prends le fiacre qui est resté à la porte et cours chercher le docteur P… qui demeure au coin de la rue d’Angoulême.

Rocambole déshabilla le blessé.

Il était un peu chirurgien, comme on sait, et il avait vu et reçu tant de coups d’épée en sa vie, qu’il s’y connaissait.

Avant l’arrivée du médecin qui se fit un peu attendre, du reste, Rocambole avait examiné la blessure et reconnu qu’elle n’était pas mortelle.

L’épée avait glissé sur une côte, opérant une large déchirure et provoquant une hémorragie violente, mais aucun organe essentiel ne se trouvait lésé.

M. de Vergis attendait avec une anxiété mortelle que Rocambole se prononçât.

Par contre, le blessé était calme.

– Monsieur, lui dit Rocambole, ou je me trompe fort, ou je puis vous prédire que vous serez sur pied avant un mois.

– Merci, dit Lucien, sur les lèvres de qui glissa un sourire de gratitude.

Le médecin arriva et confirma de tous points le diagnostic de Rocambole.

Ce dernier ne voulut point se retirer.

Nous l’avons dit, Lucien lui inspirait une sympathie mystérieuse.

Il s’arrangea dans un fauteuil pour passer le reste de la nuit au chevet du blessé.

Le médecin avait pareillement interdit au blessé de prononcer un mot.

Quant à M. de Vergis, il était trop l’ami de Lucien pour donner au major Avatar le moindre renseignement sur les causes du duel.

Les bruits qui avaient couru sur la naissance de Lucien ne s’étaient déjà que trop propagés.

Le jeune officier se borna donc à dire à Rocambole que son malheureux ami était sur le point de se marier, et qu’il ne savait comment annoncer cette fatale nouvelle à sa fiancée.

Le blessé s’était assoupi, après avoir eu quelques minutes de fièvre.

– Savez-vous où demeure la jeune fille qu’il doit épouser ? demanda Rocambole.

– Oui.

– Eh bien ! vous me le direz, je me charge de tout.

Le reste de la nuit s’écoula, le jour vint, et avec les premiers rayons de soleil, le blessé s’éveilla.

Rocambole était toujours à son chevet, le regardant et paraissant abîmé en une sorte de contemplation.

Lucien avait la pâleur morte d’une femme.

– À qui donc ressemble-t-il ? murmurait à part lui Rocambole. Je suis pourtant bien certain de l’avoir vu hier pour la première fois… mais il a, avec quelqu’un que j’ai connu… homme ou femme… une ressemblance singulière.

Lucien, d’un sourire, le remercia de sa sollicitude.

– Monsieur, lui dit Rocambole, vous avez passé une bonne nuit, et je vous le répète, votre état n’inspire aucune inquiétude grave ; je puis donc me retirer, je viendrai prendre de vos nouvelles ce soir.

Et Rocambole s’en alla.

M. de Vergis l’accompagna jusque dans l’antichambre et lui donna l’adresse de Marie Berthoud.

La jeune fille et son père demeuraient toujours rue de la Sourdière.

Seulement, lorsque Lucien les avait retrouvés, il avait voulu qu’ils descendissent au premier étage, où il leur avait meublé un appartement convenable.

– Puisque je me suis embarqué dans cette aventure, murmura Rocambole, allons jusqu’au bout. Après, nous nous occuperons des affaires de Gipsy et de miss Cécilia.

Et, au lieu de rentrer chez lui, il s’en alla à pied par les boulevards et la rue de Rivoli, fumant un cigare, et respirant le grand air du matin.

Et, tout en marchant, Rocambole se répétait cette question singulière :