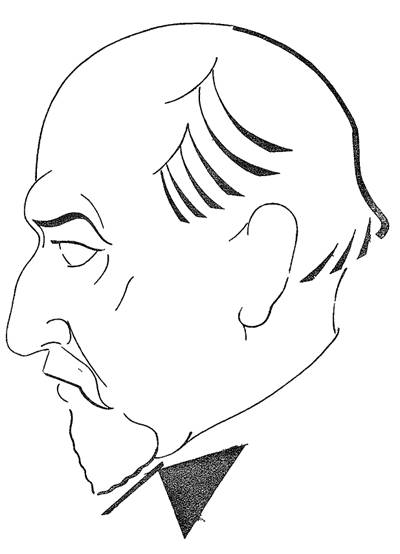

Luigi Pirandello

UN IMBÉCILE

Pièce en un acte

Traduction de Benjamin Crémieux

Table des matières

À propos de cette édition électronique

Personnages

LUCA FAZIO.

LEOPOLDO PARONI.

ROSA LAVECCHIA.

LE COMMIS VOYAGEUR.

PREMIER RÉDACTEUR.

DEUXIÈME RÉDACTEUR.

TROISIÈME RÉDACTEUR.

QUATRIÈME RÉDACTEUR.

CINQUIÈME RÉDACTEUR.

Un imbécile

Le cabinet de travail de Leopoldo Paroni, directeur de la « Voix du Peuple », de Costanova. La rédaction du journal se trouve dans l’appartement de Paroni, « leader » du parti républicain. Comme Paroni vit seul et méprise non seulement tout confort, mais encore, semble-t-il, la propreté la plus élémentaire, le mobilier vieux et branlant est couvert de poussière et de crasse ; partout les traces du désordre le plus complet. Le bureau est encombré d’un monceau de paperasses ; sur les chaises, des piles de livres et de dossiers ; partout des journaux, jusqu’à terre ; une étagère emplie de livres rangés n’importe comment ; un mauvais canapé de cuir, avec un oreiller blanc, sale, tout déchiré, d’où s’échappe la laine. La porte d’entrée est à gauche. Au fond, une porte vitrée qui donne dans la salle de rédaction du journal. Une autre porte à droite conduit à l’appartement privé de Paroni.

C’est la nuit. Au lever du rideau, la table de travail, dans l’ombre, est à peine éclairée par la lumière de la salle du fond, diffusée à travers la vitre dépolie de la porte.

Étendu sur le canapé, la tête appuyée sur le coussin, un châle de laine grise sur les épaules, sur la tête une casquette de voyage, dont la longue visière est abaissée jusqu’au nez, Luca Fazio reste immobile dans l’obscurité. On ne s’aperçoit pas de sa présence. Dans une de ses mains squelettiques, cachées sous le châle, il tient un mouchoir roulé en boule. Il a vingt-six ans. Quand le cabinet de travail s’éclairera, on verra son visage creusé, blême, cadavérique, parsemé de quelques touffes de barbe. Petite moustache blonde, maigre et tombante. De temps à autre, il lutte sourdement contre une toux sèche qui finit par éclater : il presse alors son mouchoir contre sa bouche. De la salle de rédaction parviennent, durant quelques minutes, les vociférations de Paroni et des rédacteurs de la « Voix du Peuple ».

PARONI, de l’intérieur. – Et moi, je dis qu’il faut l’attaquer à fond…

VOIX CONFUSES. – Oui, oui, parfaitement ! L’attaquer ! Très bien ! Mais non ! Pas du tout.

PREMIER RÉDACTEUR, plus fort que les autres. – Vous allez faire le jeu de Cappadona !

VOIX CONFUSES. – C’est juste ! c’est vrai ! Le jeu des réactionnaires ! Mais non ! Jamais de la vie !

PARONI, d’une voix tonnante. – Cela ne viendra à l’idée de personne. Nous suivons notre ligne de conduite. Nous l’attaquons au nom de nos principes. Assez discuté à présent. Laissez-moi écrire mon article !

Silence, Luca Fazio n’a pas bougé. La porte d’entrée à gauche s’entr’ouvre et une voix demande : « Il y a quelqu’un ? » Luca Fazio ne répond pas. La voix reprend : « On peut entrer ? » Le commis voyageur, quarante ans, Piémontais, entre timidement.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Il n’y a personne.

LUCA, sans bouger, d’une voix caverneuse. – Là-bas, dans la pièce du fond.

LE COMMIS VOYAGEUR, sursautant. – Oh ! pardon… C’est sans doute à monsieur Paroni que j’ai l’honneur de parler ?

LUCA. – Au fond, je vous dis… par là…

Il montre la porte vitrée.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Je peux entrer ?

LUCA, excédé. – Si ça vous fait plaisir.

Le commis voyageur remonte vers la porte du fond, mais, avant qu’il y soit arrivé, éclate de nouveau dans la salle de rédaction le tumulte d’une discussion, auquel fait écho un autre tumulte plus éloigné : c’est une manifestation qui défile sur la place. Le commis voyageur s’arrête, perplexe.

VOIX CONFUSES, dans la salle de rédaction. – Écoutez, les voilà ! les voilà ! La manifestation, c’est la manifestation ! Les misérables, les misérables ! Ce sont les réactionnaires !

PREMIER RÉDACTEUR. – Ils crient : « Vive Cappadona ! » Je vous l’avais bien dit !

PARONI, donnant un grand coup de poing sur la table. – Et moi, je vous dis que c’est Guido Mazzarini qu’il faut supprimer ! Je me moque de Cappadona.

Le bruit qui monte de la place couvre un moment les cris de la salle de rédaction. Les manifestants en grand nombre passent en courant aux cris de : « Vive Cappadona ! À bas le commissaire préfectoral ! » Le bruit s’éloigne et l’on entend de nouveau les cris de la salle de rédaction : « Les cochons ! les cochons ! Ce sont les ennemis de la ville. C’est Cappadona qui les paie ! » Brusquement, deux rédacteurs, le chapeau sur la tête, le gourdin à la main, affairés, ouvrent la porte vitrée et se précipitent vers la sortie pour courir après la manifestation.

DEUXIÈME RÉDACTEUR, courant. – Les misérables ! les misérables !

Il sort.

TROISIÈME RÉDACTEUR, se trouvant nez à nez avec le commis voyageur, lui hurle au visage. – Ils osent crier : « Vive Cappadona ! »

Il sort.

LA VOIX DE PARONI. – Allez-y, allez-y tous ! Je reste ici, j’ai à écrire !

De la porte vitrée se précipitent, le chapeau sur la tête, cinq autres rédacteurs qui sortent en criant : « Les lâches, les salauds ! Vendus ! » L’un d’eux, se trouvant nez à nez avec le commis voyageur ; lui hurle de nouveau au visage : « Vous entendez : Vive Cappadona ? » Ils sortent tous.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Du diable si j’y comprends quelque chose !… (À Luca Fazio.) Dites-moi un peu… qu’est-ce qui arrive ?

Luca a une forte quinte de toux, il presse son mouchoir sur ses lèvres. Le commis voyageur se penche pour le contempler, gêné par le dégoût qu’il éprouve et parvient mal à dissimuler.

LUCA. – Cette odeur de pipe qu’ils ont tous… Ça m’a suffoqué… Écartez-vous un peu… J’ai besoin d’air… Laissez que je respire ! (Sa quinte se calme.) Vous n’êtes pas de Costanova ?

LE COMMIS VOYAGEUR. – Non, je suis de passage.

LUCA. – Eh, cher monsieur, nous sommes tous de passage.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Je voyage pour les papeteries du Sangone. Je voulais parler à monsieur Paroni pour le papier du journal.

LUCA. – Vous voyez, ça n’est pas le moment.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Oui… J’ai entendu… C’était une manifestation.

LUCA, avec une sombre ironie. – Huit mois après les élections. La haine contre le député Guido Mazzarini n’est pas encore calmée.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Mazzarini, le député socialiste ?

LUCA. – Oui, socialiste, je crois… Ici à Costanova, il avait tout le monde contre lui ; mais il a eu une grosse majorité dans les autres cantons et il a été élu. C’est un socialiste, mais il a des sous. (Il frotte vivement son pouce contre son index.) C’est un grand homme… On est encore furieux contre lui, parce qu’il s’est vengé en faisant révoquer le maire de Costanova et – écartez-vous un peu, j’étouffe – en faisant nommer un commissaire préfectoral. Merci. C’est une affaire d’une extrême importance… L’administration municipale aux mains d’un commissaire…

LE COMMIS VOYAGEUR. – Ils criaient : « À bas le commissaire !… »

LUCA. – Ils ne veulent pas en entendre parler. Ah ! cher monsieur, Costanova est un endroit de première importance. On peut dire que le monde entier gravite autour. Si vous vous mettez à la fenêtre et regardez le ciel, qu’est-ce que vous voyez ? Toutes les étoiles occupées à cligner de l’œil du côté de Costanova. Il y a des gens qui prétendent qu’elles s’en moquent ; ne les croyez pas ; elles soupirent d’envie ; chaque étoile voudrait posséder une ville comme Costanova. Savez-vous aussi de qui dépend la destinée de l’univers ? Du conseil municipal de Costanova. Le conseil municipal a démissionné, et, par suite, l’univers est complètement bouleversé. Vous pouvez en juger rien qu’à la figure de Paroni. Regardez-le, regardez-le à travers cette porte vitrée.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Mais le vitrage est en verre dépoli.

LUCA. – Ah ! c’est vrai. Je n’y pensais plus.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Vous ne faites pas partie de la rédaction du journal ?

LUCA. – Non, je suis un sympathisant. Ou plutôt, j’étais un sympathisant, car je ne vais pas tarder à disparaître. Les phtisiques ne manquent pas à Costanova. Mes deux frères, qui sont morts de la poitrine, eux aussi, faisaient partie de la rédaction. Moi, jusqu’à avant-hier, j’étais étudiant en médecine. Je suis revenu ce matin pour mourir dans ma maison. Vous vendez du papier-journal ?

LE COMMIS VOYAGEUR. – Toute espèce de papier, y compris du papier-journal. À des prix défiant toute concurrence.

LUCA. – C’est pour faciliter la publication d’un plus grand nombre de journaux ?

LE COMMIS VOYAGEUR. – La question du prix du papier, dans l’état actuel du marché, est, croyez-le bien…

LUCA, l’interrompant. – Je vous en prie… Oui, je le crois, je le crois… Si vous saviez quelle consolation c’est pour moi de penser que vous voyagerez encore, pendant des années et des années, offrant le papier de vos papeteries, et à des prix défiant toute concurrence, à toutes ces feuilles de choux hebdomadaires de province et que vous reviendrez ici, dans une dizaine d’années, sans doute un soir, pareil à celui-ci, que vous retrouverez ce vieux canapé à sa place (moi, je n’y serai plus) et la ville de Costanova peut-être pacifiée…

Trois des rédacteurs qui avaient couru après la manifestation rentrent tout enfiévrés en criant :

PREMIER RÉDACTEUR. – Paroni ! Paroni !

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – On n’a jamais rien vu de pareil !

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Viens avec nous, Léopoldo, viens donc !

Leopoldo Paroni paraît à la porte vitrée. Il s’avance, une lampe à pétrole à la main. Cinquante ans environ. Crinière léonine, grand nez, moustache en croc, barbiche méphistophélique, cravate rouge.

PARONI. – Qu’est-ce qu’il y a ? On se bat ?

Il pose la lampe sur la table, après avoir écarté quelques papiers.

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Ça tombe dru comme grêle !

PREMIER RÉDACTEUR. – Des bandes socialistes venues du chef-lieu.

PARONI, l’interrompant. – Mais alors, ils tapent sur les partisans de Cappadona ?

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Mais pas du tout, ils tapent sur nous… sur les nôtres.

PREMIER RÉDACTEUR. – Allons, viens, on a besoin de toi.

PARONI, se dégageant. – Attendez un peu que je m’y reconnaisse… La police, d’abord, que fait-elle ? Quelle est son attitude ?

PREMIER RÉDACTEUR. – La police ne bouge pas. L’intérêt du commissaire municipal, c’est que nous soyons écrasés. Allons, viens donc.

PARONI. – Allons, oui, allons. (Au troisième rédacteur, qui exécute aussitôt.) Donne-moi mon chapeau et ma canne. Où est Fabrizi ? Et Conti ?

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Ils sont dans la rue. Ils contre-manifestent.

PREMIER RÉDACTEUR. – Ils se défendent !

PARONI. – Mais comment se fait-il que les réactionnaires n’aient pas appelé la police ?

PREMIER RÉDACTEUR. – Ils se sont esbignés.

PARONI. – Et vous avez fait comme eux… Pourquoi vous être mis à trois pour venir me chercher ? Un seul aurait suffi.

TROISIÈME RÉDACTEUR, revenant. – Je ne trouve pas de canne.

PARONI. – C’est impossible. Je l’y ai posée moi-même.

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Conti ou Fabrizi doivent l’avoir prise.

PARONI. – Mais il me faut ma canne.

PREMIER RÉDACTEUR. – Viens donc, je te passerai la mienne.

PARONI. – Mais comment feras-tu sans canne, au milieu des coups ?

À ce moment fait son entrée, haletante, affolée, Rosa Lavecchia trente ans environ, rousse, maigre, avec un lorgnon, habillée d’une façon presque masculine.

ROSA, à bout de souffle. – Oh ! mon Dieu !… mon Dieu !

PARONI ET LES AUTRES, anxieux, consternés. – Qu’y a-t-il ? Qu’y a-t-il ? Qu’est-il arrivé ?

ROSA. – Vous ne savez pas…

PARONI. – Ils ont tué quelqu’un ?

ROSA, les regardant sans comprendre. – Non. Où ça ?

PREMIER RÉDACTEUR. – Comment ! Vous n’avez pas vu la manifestation ?

ROSA. – La manifestation ? Mais non. Je n’ai rien vu. Je sors de chez ce pauvre Pulino…

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Eh bien ?

ROSA. – Il s’est tué !

PREMIER RÉDACTEUR. – Il s’est tué ?

PARONI. – Pulino ?

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Loulou Pulino s’est suicidé ?

ROSA. – Il y a deux heures. On l’a trouvé accroché à la suspension de la salle à manger.

PREMIER RÉDACTEUR. – Pendu.

ROSA. – Ah ! Quelle horreur ! Je l’ai vu… Noir, les yeux hors de la tête, la langue pendante, les doigts crispés… Tout de son long…

Elle fait un geste.

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Ah ! Par exemple… le pauvre Pulino.

PREMIER RÉDACTEUR. – Pauvre garçon, il était condamné… Son mal n’était pas de ceux qui pardonnent…

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Il a abrégé ses souffrances.

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Il ne tenait plus sur ses jambes.

PARONI. – Eh bien, moi, je prétends que ce garçon, qui ne savait que faire de sa vie, a agi comme un imbécile…

PREMIER RÉDACTEUR. – En faisant quoi ?

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – En se tuant ?

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Pourquoi comme un imbécile ?

PREMIER RÉDACTEUR. – Ses jours étaient comptés…

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Ce n’était plus une vie…

PARONI. – Précisément, précisément… Nom de Dieu, je le lui aurais payé, moi, le voyage !

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Qu’est-ce que tu nous chantes ?

PREMIER RÉDACTEUR. – Quel voyage ?

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Son voyage dans l’autre monde ?

PARONI. – Non : à Rome. Son voyage à Rome, je le lui aurais payé de bon cœur. Quand quelqu’un ne sait plus que faire de son existence, qu’il a décidé de se supprimer, avant de se supprimer, on se donne le plaisir (ah ! c’est un plaisir que j’aurais su savourer, moi), le plaisir de faire au moins servir sa mort à quelque chose. Voyons : je suis malade, je dois mourir demain : il y a un homme qui déshonore mon pays, un homme dont l’existence est une honte : Guido Mazzarini ; eh bien, je le tue et je me tue après ! Voilà comment on agit. Et celui qui agit autrement est un imbécile.

TROISIÈME, RÉDACTEUR. – Pauvre Pulino, il ne doit pas y avoir pensé.

PARONI. – Comment a-t-il pu ne pas y penser ? Ne vivait-il pas, il y a encore deux heures, sous le poids de cette honte qui nous accable tous, qui déshonore le pays, qui empuantit l’air que nous respirons ? Je lui aurais mis le revolver à la main ; je lui aurais payé le voyage. Il me semble m’y voir : tue-le et tue-toi après, imbécile !

À ce moment les deux autres rédacteurs rentrent exultants.

QUATRIÈME RÉDACTEUR. – Ça y est… On les a eus…

CINQUIÈME RÉDACTEUR. – Qu’est-ce qu’ils ont pris !

PREMIER RÉDACTEUR, avec froideur. – La police est intervenue ?

QUATRIÈME RÉDACTEUR. – Oui, mais quand tout était fini.

CINQUIÈME RÉDACTEUR. – Nos amis ont été magnifiques ; ils fonçaient comme des taureaux…

QUATRIÈME RÉDACTEUR. – Je vous promets que les matraques ont marché… (Remarquant que son enthousiasme et celui de son compagnon restent sans écho.) Mais qu’est-ce que vous avez ?

ROSA. – C’est ce pauvre Pulino.

CINQUIÈME RÉDACTEUR. – Mais Pulino n’a rien à voir…

PREMIER RÉDACTEUR. – Il vient de se pendre…

QUATRIÈME RÉDACTEUR. – Loulou Pulino ? Pendu ?

CINQUIÈME RÉDACTEUR. – Pauvre Loulou ! Il répétait souvent qu’il voulait se suicider. Il a raccourci son agonie, il a bien fait.

PARONI. – Il aurait dû mieux faire. Nous le disions à la minute. Puisqu’il devait se tuer pour son bien, il aurait pu d’abord faire du bien aux autres, à son pays… Il n’avait qu’à aller à Rome, tuer notre ennemi à tous, Guido Mazzarini. Cela ne lui aurait rien coûté, pas même le voyage. Parole d’honneur je le lui aurais payé… Au lieu qu’il est mort comme un véritable imbécile.

PREMIER RÉDACTEUR. – Vous savez qu’il est très tard.

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Oui, on rédigera demain, la chronique de la soirée.

TROISIÈME RÉDACTEUR. – Nous avons le temps d’ici dimanche.

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Il faudra aussi dire deux mots de ce pauvre Pulino.

ROSA, à Paroni. – Si vous voulez, Paroni, je pourrais faire l’article, moi qui l’ai vu.

PARONI. – Soit, mais quelque chose de très court.

QUATRIÈME RÉDACTEUR. – Nous pourrions passer le voir, en nous en allant.

ROSA. – Vous le trouverez encore pendu. Pour le dépendre, on attend le juge de paix qui n’est pas revenu de Borgo.

PARONI. – Quel dommage ! Et dire que notre numéro de dimanche aurait pu lui être tout entier consacré, s’il avait accompli le geste qui aurait fait de lui le vengeur du pays !

PREMIER RÉDACTEUR, découvrant enfin Luca Fazio sur le divan. – Oh ! regardez donc : Luca Fazio qui est là !

Tous se retournent.

PARONI. – Oh ! Luca !

DEUXIÈME RÉDACTEUR. – Tu es arrivé quand ?

LUCA, ennuyé. – Ce matin.

QUATRIÈME RÉDACTEUR. – Ça ne va pas ?

LUCA tarde à répondre, fait d’abord un geste de la main, puis dit. – À peu près comme Pulino.

PARONI, remarquant le commis voyageur. – Et ce monsieur ?

LE COMMIS VOYAGEUR. – J’étais venu, monsieur Paroni, pour la fourniture du papier au journal.

PARONI. – Ah ! vous êtes le voyageur des papeteries du Sangone ? Voulez-vous avoir l’obligeance de repasser demain ? Il est trop tard pour aujourd’hui.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Demain matin, si cela vous va. Je comptais repartir dans l’après-midi.

PREMIER RÉDACTEUR. – Allons, il est temps d’aller se coucher. Bonne nuit, Leopoldo.

Les autres saluent également Paroni.

QUATRIÈME RÉDACTEUR, à Luca Fazio. – Et toi, tu ne viens pas ?

LUCA, sombre. – Non. J’ai un mot à dire à Paroni.

PARONI, impressionné. – À moi ?

LUCA. – J’en ai pour deux minutes.

Tous le regardent avec consternation. Ils entrevoient un rapport, après les propos qui ont été tenus, entre son état désespéré et celui de Pulino, « qui s’est tué comme un imbécile ».

PARONI. – Tu ne peux pas parler devant tout le monde ?

LUCA. – Non. J’ai à te parler en particulier.

PARONI, aux autres. – Eh bien ! laissez-nous. Bonne nuit, amis.

Nouveaux saluts.

LE COMMIS VOYAGEUR. – Je viendrai vers dix heures.

PARONI. – Plus tôt, si vous voulez. Allons, au revoir, bonne nuit.

Tous sortent, sauf Paroni et Luca Fazio qui pose les pieds par terre et reste assis, courbé, les yeux baissés vers le parquet.

PARONI, s’approchant affectueusement de lui et esquissant le geste de lui poser une main sur l’épaule. – Allons, mon cher Luca… Mon cher ami…

LUCA, aussitôt, levant le bras. – Non, écarte-toi.

PARONI. – Pourquoi ?

LUCA. – Tu me fais tousser.

PARONI. – Ça n’a pas l’air d’aller… Tu as mauvaise mine.

LUCA fait de la tête signe que« oui », puis dit. – Ferme bien cette porte.

Il montre de la tête la porte de gauche.

PARONI, obéissant. – Oui, tout de suite.

LUCA. – Mets le verrou.

PARONI, obéit en riant. – Mais c’est inutile ; personne ne viendra nous déranger à cette heure-ci. Tu peux parler librement. Tout restera entre toi et moi.

LUCA. – Ferme aussi cette porte-là.

Il montre la porte vitrée.

PARONI. – Pourquoi, diable ? Tu sais bien que je vis seul… Il n’est resté personne dans la salle de rédaction… Attends, je vais éteindre la lumière.

Il remonte.

LUCA. – Tu ne sens pas cette odeur de pipe qui vient de là ?

Paroni entre dans la salle de rédaction, éteint la lampe qui y est restée allumée et revient après avoir fermé la porte. Pendant ce temps, Luca Fazio s’est mis debout.

PARONI. – Voilà qui est fait. Eh bien : je t’écoute.

LUCA. – Écarte-toi, écarte-toi.

PARONI. – Mais pourquoi ? Tu crains de me passer ton mal ? Je n’ai pas peur, tu sais.

LUCA. – Tu n’as pas peur ? Ne le dis pas trop vite.

PARONI. – Mais, enfin, de quoi s’agit-il ?… Assieds-toi donc.

LUCA. – Non, je préfère rester debout.

PARONI. – Tu reviens de Rome ?

LUCA. – Oui, de Rome. Tu vois dans quel état je suis ; j’avais quelques milliers de francs, je les ai mangés. J’ai juste gardé de quoi m’acheter (il plonge sa main dans la poche de son veston et en tire un gros revolver) ce revolver.

PARONI, à la vue de l’arme pâlit et lève instinctivement les bras. – Hé là !… Il est chargé ? (Remarquant que Luca examine l’arme.) Hé ! Luca, est-ce qu’il est chargé ?

LUCA, froidement. – Il est chargé. (Le dévisageant.) Tu disais que tu n’avais pas peur.

PARONI. – Non, mais si le malheur voulait… (Il fait un pas vers Luca pour lui enlever l’arme.) Allons, pose ça là.

LUCA. – Je t’ai déjà dit de ne pas approcher. Je m’étais enfermé, dans ma chambre, à Rome, pour m’achever…

PARONI. – Mais non, tu es fou…

LUCA. – Je t’assure que j’allais me tuer. Et comme un imbécile, tu avais raison de le dire.

PARONI, le regarde, puis, les yeux brillants de joie. – Ah ! vraiment, tu voudrais donc…

LUCA, l’interrompant. – Attends, tu vas voir ce que je veux.

PARONI. – Tu as entendu ce que j’ai dit de Pulino ?

LUCA. – Oui, je suis là pour ça.

PARONI. – Tu le ferais ?

LUCA. – À l’instant même. Écoute-moi bien. J’avais appuyé ce revolver contre ma tempe quand j’entends frapper à la porte.

PARONI. – Où ça, à Rome ?

LUCA. – Parfaitement, à Rome. J’ouvre. Sais-tu en face de qui je me trouve ? De Guido Mazzarini.

PARONI. – Lui ? Chez toi ?

LUCA fait à plusieurs reprises « oui » de la tête, puis reprend. – Il me voit ce revolver dans la main et tout de suite, à mon air, il comprend ce que je veux faire ; il se jette sur moi, me prend le bras, le secoue et me crie : « Mais comment ? C’est comme ça que tu allais te tuer ? Mon pauvre Luca, quel imbécile tu fais ! Si tu veux faire ça je te paie le voyage… Cours à Costa-nova, et tue d’abord Leopoldo Paroni ! »

PARONI, attentif jusque-là à l’étrange et tragique déclaration, l’âme bouleversée par l’attente du suicide de Luca en sa présence, sent brusquement le terrain se dérober sous lui. Il ouvre la bouche pour un pauvre et faible sourire. – Tu plaisantes ?

LUCA recule d’un pas ; il a un tic convulsif d’une joue près du nez, et dit la bouche tordue. – Non, je ne plaisante pas, Mazzarini m’a payé le voyage.

PARONI. – Il t’a… Pas possible !

LUCA. – Et me voilà. Je vais d’abord te tuer, je me tuerai après.

Il lève le bras et vise.

PARONI, atterré, les mains devant le visage, cherche à se soustraire à la visée en criant. – Tu deviens fou ?… Non, Luca… Ne plaisantons plus… Mais tu es fou ?

LUCA, intimant, terrible. – Pas un mouvement ou je tire pour de bon.

PARONI, pétrifié. – Voilà… Voilà… Sois gentil… je ne bouge plus !

LUCA. – Ah ! je te fais l’effet d’un fou. Tu me traites de fou à présent, et tu traitais d’imbécile ce pauvre Pulino, parce qu’avant de se pendre il n’était pas allé à Rome tuer Mazzarini !

PARONI, essayant de se révolter. – Eh ! mais ce n’est pas la même chose… Je ne suis pas Mazzarini…

LUCA. – Pas la même chose ! Quelle différence veux-tu qu’il y ait entre toi et Mazzarini pour quelqu’un comme moi ou comme Pulino, qui se moque pas mal de votre existence et de toutes vos clowneries ? Te tuer toi, ou en tuer un autre, ou tuer le premier passant venu, pour nous c’est tout un.

PARONI. – Pardon, ça fait deux. Ton crime serait le plus injuste et le plus stupide des crimes.

LUCA. – Tu voudrais que nous nous fassions les instruments, nous qui sommes au bord de la tombe, quand tout est déjà fini pour nous, de ta haine ou de celle d’un autre, de vos disputes de bouffons ; sinon, tu nous traites d’imbéciles ? Eh bien ! je ne veux pas être un imbécile comme Pulino et je vais te tuer !

Il lève l’arme de nouveau et vise.

PARONI, le conjurant, se contorsionnant pour sortir de l’axe du revolver. – Je t’en prie… Luca, non… Qu’est-ce que tu fais ?… Non… Mais pourquoi ?… J’ai toujours été ton ami… Par pitié !…

LUCA, dans ses yeux passe en éclair la folle tentation de presser la détente. – Ne bouge plus, tais-toi… À genoux, à genoux…

PARONI, tombant à genoux. – Voilà… Par pitié… Ne tire pas…

LUCA, ricanant. – Tu vois ! Quand quelqu’un ne sait plus que faire de sa vie… Bouffon ! Sois tranquille, va, je ne te tuerai pas. Lève-toi, mais n’approche pas.

PARONI, se levant. – C’est une plaisanterie de mauvais goût, tu sais. Tu te l’es permise, parce que tu étais armé.

LUCA. – Parfaitement. Et toi, tu sues de peur parce que tu sais bien qu’il me coûterait bien peu de t’exécuter. Tu es libre penseur, hein ? Athée ! Sans aucun doute, sinon tu n’aurais pas pu traiter Pulino d’imbécile.

PARONI. – J’ai parlé… comme j’ai fait parce que… tu sais combien je souffre de la honte qui pèse sur Costanova.

LUCA. – Très bien. Mais tu es aussi libre penseur. Tu ne peux le nier : tu en fais profession dans ton journal.

PARONI. – Libre penseur… Je suppose que tu ne t’attends pas non plus à un châtiment ou à une récompense dans l’au-delà.

LUCA. – Ah ! non alors ! La chose la plus atroce pour moi serait de croire qu’il me faudra porter ailleurs le fardeau des expériences que j’ai dû subir pendant mes vingt-six années de vie.

PARONI. – Tu vois bien que…

LUCA. – Oui, que je pourrais agir à mon idée, te tuer comme rien ; ce n’est pas la crainte de Dieu qui me retient ! Mais je ne te tuerai pas. Et en ne te tuant pas, je ne me tiens pas pour un imbécile. J’ai pitié de toi, bouffon. Je te vois déjà, si tu savais, de si loin. Tu me sembles tout petit, tout gentil, un pauvre petit homme rouge à lavallière. Mais je veux breveter ce que tu as de comique.

PARONI, qui a mal entendu. – Que dis-tu ?

LUCA. – Breveter. Prendre un brevet. J’en ai le droit, le droit sacré, parvenu, comme je le suis, à la frontière de la vie et de la mort. Tu n’as pas le droit de te révolter. Assieds-toi, assieds-toi là et écris.

Du revolver, il lui indique la table de travail.

PARONI. – Qu’est-ce qu’il faut que j’écrive ? Tu parles sérieusement ?

LUCA. – Tout ce qu’il y a de plus sérieusement. Va t’asseoir et écris.

PARONI. – Écrire quoi ?

LUCA, dirigeant de nouveau son arme contre lui. – Lève-toi et viens t’asseoir là, je te dis.

PARONI, sous la menace de l’arme, allant à la table. – Mais encore ?

LUCA. – Assieds-toi et prends cette plume… La plume, tout de suite !

PARONI, obéissant. – Que faut-il que j’écrive ?

LUCA. – Ce que je te dicterai. En ce moment, tu files doux ; mais je te connais : demain, quand tu sauras que je me suis tué comme Pulino, tu relèveras la tête et tu gueuleras pendant trois heures, au café, que j’ai été un imbécile comme lui.

PARONI. – Mais non ! Quelles idées vas-tu te faire ? C’est de l’enfantillage.

LUCA. – Oh ! je te connais. Je veux venger Pulino. Il ne s’agit pas de moi. Écris !

PARONI, regardant sur la table. – Mais où veux-tu que j’écrive ?

LUCA. – N’importe où. Cette feuille de papier suffira.

PARONI. – Mais quoi ?

LUCA. – Deux mots seulement. Une toute petite déclaration.

PARONI. – Une petite déclaration à qui ?

LUCA. – À personne. Écris et voilà tout. C’est à cette seule condition que je t’épargne. Écris ou je te tue.

PARONI. – Je vais écrire… Dicte.

LUCA, dictant. – « Je soussigné regrette et me repens… »

PARONI, se révoltant. – Mais voyons de quoi veux-tu que je me repente ?

LUCA, avec un sourire, approchant comme par jeu le revolver de la tempe de Paroni. – Ah ! tu ne voudrais même pas te repentir ?

PARONI, tournant légèrement la tête pour regarder l’arme et disant. – Voyons un peu de quoi je dois me repentir.

LUCA, recommençant à dicter. – « Je soussigné regrette et me repens d’avoir traité Pulino d’imbécile… »

PARONI. – Ah ! c’est de ça ?

LUCA. – C’est de ça. Continue : « … en présence de mes amis et camarades, parce que Pulino, avant de se tuer, n’était pas allé à Rome tuer Mazzarini. » C’est la pure vérité. Et je ne dis même pas que tu lui aurais payé le voyage. Tu as écrit ?

PARONI, avec résignation. – J’ai écrit. C’est tout ?

LUCA, recommençant à dicter. – Non… « Luca Fazio, avant de se tuer… »

PARONI. – Sérieusement, tu veux te tuer ?

LUCA. – Ça me regarde. Écris : « … avant de se tuer, est venu me trouver… » Tu peux mettre : « armé d’un revolver ».

PARONI, ne se contenant plus. – Ah ! oui, ça oui, si tu permets.

LUCA. – Mets-le si tu veux : « … armé d’un revolver ». Je n’aurai pas à payer de contravention pour port d’arme prohibée. Tu as écrit. Continue : « … armé d’un revolver, et m’a dit que, par conséquent, pour n’être pas traité lui-même d’imbécile par Mazzarini, il devrait me tuer comme un chien »… (Il attend que Paroni ait fini d’écrire, puis demande) Tu as bien écrit : « comme un chien » ? Bien. Point. À la ligne. « Il pouvait le faire. Il ne l’a pas fait par dégoût… » (Paroni lève la tête. Luca impérieusement) Non, écris, écris : « dégoût » et ajoute : « pitié ». Voilà : « … par dégoût et pitié de mon épouvante. »

PARONI. – Oh ! ça…

LUCA. – C’est la vérité… parce que je suis armé ; parce que je suis armé, je te l’accorde.

PARONI. – Non, mon cher. En ce moment, j’écris pour te faire plaisir.

LUCA. – Parfait, alors. Pour me faire plaisir. Tu as écrit ?

PARONI. – J’ai écrit, j’ai écrit. Et en voilà assez, il me semble !

LUCA. – Non, attends, la conclusion. Deux mots encore pour conclure.

PARONI. – Qu’est-ce que tu veux conclure ?

LUCA. – Écris : « Il a suffi à Luca Fazio de m’entendre déclarer que le véritable imbécile, c’était moi. »

PARONI, repoussant le papier. – Ah ! mais non, tu vas trop loin !

LUCA, péremptoire, détachant les syllabes. – « … que le véritable imbécile, c’était moi. » Ta dignité, mon cher, sera mieux sauvegardée si tu ne lèves pas les yeux de ton papier que si tu considères cette arme qui te vise. Je t’ai dit que je voulais venger Pulino. Signe, maintenant.

PARONI. – Voilà qui est fait. C’est tout ?

LUCA. – Donne.

PARONI, lui tendant le papier. – Tiens. Mais que vas-tu en faire ? Si tu veux te supprimer…

LUCA ne répond pas, il achève de lire ce que Paroni a écrit, puis. – C’est parfait. Ce que je vais en faire ? Rien. On trouvera demain ce papier sur moi. (Il le plie en quatre et le met dans sa poche.) Console-toi, Leopoldo, en pensant que je vais faire maintenant une chose un tout petit peu plus difficile que celle que tu viens de faire, toi. Rouvre-moi la porte. (Paroni obéit.) Bonne nuit.

Rideau.

À propos de cette édition électronique

Texte libre de droits.

Corrections, édition, conversion informatique et publication par le groupe :

Ebooks libres et gratuits

http://fr.groups.yahoo.com/group/ebooksgratuits

Adresse

du site web du groupe :

http://www.ebooksgratuits.com/

—

Septembre 2011

—

– Élaboration de ce livre électronique :

Les membres de Ebooks libres et gratuits qui ont participé à l’élaboration de ce livre, sont : YvetteT, Jean-Marc, Jean-YvesL, Coolmicro.

– Dispositions :

Les livres que nous mettons à votre disposition, sont des textes libres de droits, que vous pouvez utiliser librement, à une fin non commerciale et non professionnelle. Tout lien vers notre site est bienvenu…

– Qualité :

Les textes sont livrés tels quels sans garantie de leur intégrité parfaite par rapport à l'original. Nous rappelons que c'est un travail d'amateurs non rétribués et que nous essayons de promouvoir la culture littéraire avec de maigres moyens.

Votre aide est la bienvenue !

VOUS POUVEZ NOUS AIDER À FAIRE CONNAÎTRE CES CLASSIQUES LITTÉRAIRES.