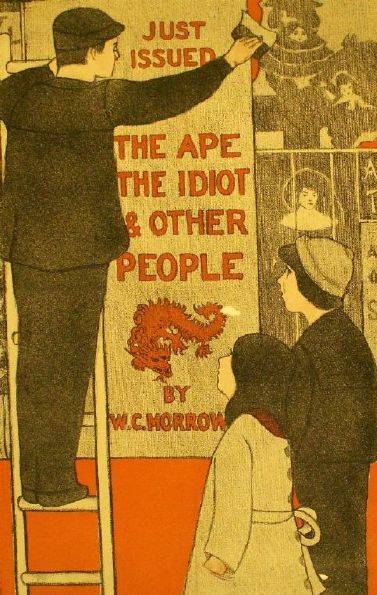

William Chambers Morrow

LE SINGE, L’IDIOT ET AUTRES GENS

1897

Traduit de l’anglais par George Elwall

Éditions de la Revue blanche, 1901

Table des matières

LA RÉSURRECTION DE LA PETITE WANG-TAI

DEVANT UNE BOUTEILLE D’ABSINTHE

UNE HISTOIRE CONTÉE PAR LA MER

À propos de cette édition électronique

NOTE DU TRADUCTEUR

W. C. Morrow est américain. Né à San Francisco peu de temps avant la guerre qui devait mettre aux prises les États du Nord et du Sud, il descend d’une vieille famille française émigrée aux États-Unis lors de la révocation de l’Édit de Nantes. Journaliste, il collabore aux grands journaux de sa ville natale et se repose du dur labeur qu’impose l’article quotidien en écrivant romans et nouvelles. Il a lui-même réuni ces dernières en un volume qui eut en Amérique et en Angleterre un légitime retentissement : c’est ce volume dont nous offrons aujourd’hui la traduction au public.

LA RÉSURRECTION DE LA PETITE WANG-TAI

Une file de voitures foraines, se déroulant sur une route poussiéreuse dans la vallée de Santa Clara, avançait lentement sous la chaleur suffocante d’un soleil de juillet. Des tourbillons de poussière enveloppaient les roulottes bariolées de la ménagerie. On avait fait jouer sur leurs coulisses les volets des cages afin de donner de l’air aux animaux haletants, mais avec l’air entrait la poussière, et la poussière incommodait fort Romulus.

Jamais il n’avait autant aspiré après la liberté. Du plus loin qu’il put se rappeler, il avait été dans une cage comme celle-ci ; il y avait passé son enfance et sa jeunesse. Nulle trace dans sa mémoire d’une époque où il eût été libre. Il n’avait pas le plus léger souvenir d’un temps où il avait pu se balancer dans les branches des forêts équatoriales. La vie n’était pour lui que désolation et désespérance, et le caractère poignant en était encore acerbé par les tourbillons de poussière qui entraient par les grilles de la cage.

Romulus alors chercha un moyen de s’enfuir.

Leste, adroit, l’œil vif, il eut tôt découvert le point faible de sa prison, réussit à le forcer et bondit sur la grand’route, singe libre. Aucun des conducteurs, assoupis et las, n’avait vu sa fuite, mais un juste sentiment de circonspection lui fit quérir l’abri d’un buisson où il se dissimula jusqu’à ce que fût passée la longue procession des roulottes.

Et, maintenant le vaste monde s’ouvrait devant lui.

Sa liberté était immense et douce, mais lui fut, un temps, embarrassante. Un bond tout instinctif pour saisir la barre du trapèze suspendu dans sa cage lui mit seulement les mains en contact avec l’air insaisissable. Il en fut décontenancé et un peu effrayé. Le monde lui paraissait beaucoup plus vaste et plus brillant depuis que les noirs barreaux de sa prison ne striaient plus sa vision. Et puis, à sa stupéfaction, au lieu de la toiture sordide de sa cage, lui apparut l’énorme et imposante étendue du ciel bleu, dont la surprenante profondeur et l’éloignement le terrifièrent.

La course d’un écureuil cherchant son terrier attira bientôt son regard, et il suivit les agissements du petit animal avec curiosité. Puis il courut au terrier et se blessa les pieds sur le chaume acéré. Ceci le rendit plus circonspect. Ne trouvant pas l’écureuil, il regarda autour de lui et aperçut deux hiboux perchés sur un petit tertre, non loin de là. Leur regard solennel fixé sur lui l’emplit d’un effroi mystérieux, mais sa curiosité ne le laissa pas renoncer à les examiner de plus près. Il se glissa prudemment vers eux, puis s’arrêta, s’assit et leur fit des grimaces. Ce ne produisit aucun effet. Il se gratta la tête et réfléchit. Puis il semblant de fondre sur eux : ils prirent leur vol.

Romulus les regarda s’envoler dans un état de stupéfaction profonde, n’ayant encore jamais vu rien voler par les airs. Mais le monde était si vaste et la liberté si illimitée, que sûrement tout être libre devait voler. Romulus alors s’élança dans l’air qu’il battit de ses bras comme il avait vu les hiboux le battre de leurs ailes, et quand il se trouva couché sur le sol, il en éprouva la première et douloureuse déception que devait lui apporter sa liberté.

Son esprit alerte chercha un nouvel aliment.

À quelque distance s’élevait une maison, et devant la porte se tenait un homme. Or, Romulus savait l’homme le plus vil et le plus cruel de toutes les créatures vivantes, le maître sans conscience aucune de l’être faible. Romulus évita la maison et prit à travers champs. Bientôt il rencontrait un objet énorme qui lui en imposa. C’était un chêne, et des oiseaux chantaient dans sa ramure. Mais sa curiosité obstinée mit un frein à sa peur, et en rampant il s’en approcha de plus en plus. L’aspect bienveillant de l’arbre, le charme de son ombre, les fraîches profondeurs de sa frondaison, le doux balancement de ses branches au souffle aimable du vent, – tout l’invitait à s’approcher. C’est ce qu’il fit, jusqu’à ce qu’il eut atteint le vieux tronc noueux, et il s’élança alors dans les branches et se sentit rempli de plaisir. Les petits oiseaux s’étaient envolés. Romulus s’assit sur l’un des rameaux, puis s’y étendit tout de son long et goûta le calme et le bien-être du moment. Mais il était singe, et il lui fallait de l’occupation : il se risqua sur des branches moindres et les secoua à la façon de ses parents avant lui.

Ces joies épuisées, Romulus se laissa tomber à terre, et se remit à explorer le monde. Mais le monde était si vaste que son isolement l’accablait. Soudain il vit un chien et se hâta vers lui. Le chien voyant approcher cet être bizarre, tenta de l’effrayer par ses aboiements, mais Romulus avait déjà vu des animaux comme celui-là, et avait entendu aussi des sons semblables. Il ne pouvait s’en effrayer. Il alla hardiment vers le chien par bonds successifs sur ses quatre pattes. Le chien, terrifié par cette étrange créature, se sauva en hurlant et laissa Romulus avec sa liberté et le monde.

Et voilà Romulus parti à travers champs, d’ici de là traversant une route, et évitant soigneusement les êtres vivants qu’il rencontrait. Bientôt il arrivait devant une haute palissade, fermant un grand enclos, où se dressait une habitation au milieu d’un bouquet d’eucalyptus.

Romulus avait soif et l’eau d’une fontaine dans les arbres le tentait cruellement.

Peut-être eût-il trouvé assez de courage pour s’y aventurer, n’eût-il à ce moment aperçu un être humain, à dix pas de lui, de l’autre côté de la palissade. Romulus se recula avec un cri d’épouvante et puis s’arrêta, se blottissant et, prêt à fuir pour sa vie et sa liberté, il considéra cet ennemi de la création.

Mais le regard qu’il reçut en échange était si doux, et, somme toute, si particulier, si différent de tout ce qu’il avait vu jusque-là, que son instinct de fuite céda devant son désir de se rendre compte.

Romulus ne savait pas que la grande habitation au milieu des eucalyptus était un hospice de jeunes idiots, ni que le garçon à la physionomie étrange, mais bienveillante, était l’un de ses pensionnaires.

Il n’y lisait que bienveillance. Le regard qu’il voyait n’était pas le regard dur et cruel du gardien de la ménagerie, ni le regard vide, frivole, curieux des spectateurs qui encouragent par leur présence et soutiennent de leur obole cette pratique infâme et exclusivement humaine qui consiste à s’emparer d’animaux sauvages pour les garder toute leur vie dans les affres de la captivité. Romulus était si profondément intéressé par ce qu’il voyait qu’il en oubliait ses craintes et, penchant sa tête de côté, fit une grimace baroque. Ses mouvements et son attitude étaient si comiques que Moïse, l’idiot, ricana un sourire que vit Romulus par les fentes de la palissade. Mais ce ricanement ne fut pas la seule manifestation de joie chez Moïse. Un mouvement vermiculaire particulier, commençant aux pieds et se terminant à la tête, fut le précurseur d’un lent et niais accès de gros rire exprimant la joie la plus intense dont il était capable. Moïse n’avait encore jamais vu d’être aussi bizarre que ce petit homme brun, tout velu : il n’avait encore jamais vu un singe, cette banale cause de joie pour les enfants ordinaires.

Moïse avait dix-neuf ans. Bien que sa voix n’eût plus rien de celle de l’enfant, que ses joues fussent couvertes de méchants poils, qu’il fût grand et fort, surtout en bras et en jambes, il était simple et innocent. Ses vêtements étaient bien trop courts pour lui et des cheveux embroussaillés que ne retenait aucune coiffure, lui dominaient la tête.

Et ces deux êtres étranges se considéraient l’un l’autre, retenus par une égale sympathie, une égale curiosité. N’ayant ni l’un ni l’autre le don de la parole, ils ne se pouvaient pas mentir.

Était-ce l’instinct qui avertissait Romulus que parmi tous ces bipèdes diaboliques, il en était un d’esprit assez bon pour l’aimer ? Était-ce aussi par instinct que Romulus, ignorant comme il l’était des façons du monde, découvrit que son propre cerveau était le plus solide et le plus capable des deux ? Et, comprenant la douceur, jusque-là insoupçonnée par lui, de la liberté, lui vint-il à l’idée que ce semblable était prisonnier, comme lui-même l’avait été, et que comme lui il aspirait ardemment à goûter du grand air ? Enfin, si c’était bien ainsi qu’avait raisonné Romulus, était-ce par un sentiment chevaleresque ou par désir d’avoir un compagnon, qu’il fut amené à la délivrance de cet être plus faible encore et plus malheureux que lui ?

Avec circonspection il s’approcha de la palissade, y passa la patte et toucha Moïse. Le gars, ravi, prit la patte du singe dans la sienne, et la meilleure intelligence de régner aussitôt entre eux. À force de taquineries, Romulus invita l’autre à le suivre ; il s’éloignait de quelques pas, puis tournait vers lui ses yeux implorants ; il s’en revenait et à travers la palissade lui prenait la main. Il répéta son manège jusqu’à ce que son intention se fût frayé sa route jusqu’au cerveau de l’idiot.

La palissade était trop haute pour la pouvoir escalader ; mais, maintenant que le désir d’être libre s’était emparé de son être, Moïse eut tôt fait, à grands coups de pieds, de briser quelques planches et il sortit de sa geôle.

Ils étaient maintenant libres tous les deux !

Et les cieux semblaient encore plus loin et l’horizon paraissait plus large. Un fossé se présenta à propos pour leur permettre d’étancher leur soif et dans un verger ils cueillirent quelques abricots bien mûrs ; mais qu’est-ce qui assouvirait la faim d’un singe ou d’un idiot ? Le monde était vaste, et doux, et beau, et un sentiment exquis de liberté sans bornes coulait dans leurs veines surprises comme un vin vieux et généreux. Et tout cela causait à Romulus et au compagnon sous sa garde une joie infinie, comme ils s’en allaient par la plaine.

Pourquoi dire en détail tout ce qu’ils firent par cet après-midi de folie, de caprice et de bonheur, tandis qu’ils allaient en titubant, ivres de liberté ?

En passant quelque part, sans être vus, ils ouvrirent à un serin la porte de sa cage, qu’on avait suspendue à un cerisier non loin de la maison ; ailleurs, ils défirent les courroies qui retenaient un bébé dans sa voiture, et l’auraient pu emporter sans crainte de surprise, mais tout ceci n’a qu’un lointain rapport avec la fin de leurs aventures, marchant à grands pas vers leur terme.

Quand le soleil fut descendu dans la splendeur blonde de l’occident et que le grand dôme argenté de l’observatoire du Mont Hamilton d’argent se fut changé en cuivre, nos deux amis las et affamés de nouveau, arrivèrent en un endroit bizarre et inattendu. Ce fut un grand chêne qui, d’abord, avec son ombre en forme de cône allongé pointant vers l’orient et les fraîches profondeurs de son feuillage, attira leur attention. Autour de l’arbre étaient rangés de petits tertres à la tête desquels se dressait un écriteau dont de plus savants eussent aussitôt saisi la signification. Mais comment un singe ou un idiot eût-il pu soupçonner un affranchissement aussi doux et calme, aussi dénué de toute entrave et de toute réserve que celui de la mort ? Comment auraient-ils su que les gagnants de ce prix inestimable étaient pleurés, mouillés de larmes et placés dans la terre avec toute la majesté, toute la pompe de la douleur ? Ne sachant rien de toutes ces choses, comment pouvaient-ils remarquer que ce cimetière mesquin où ils étaient venus errer, ne ressemblait guère à cet autre, bien en vue, à quelque distance de là, coupé qu’il était d’allées et orné de bouquets d’arbres, de fontaines, de statues, de plantes rares et de somptueux ornements ? – Ah ! mes amis, comment, sans argent, pouvons-nous donner à notre douleur une expression adéquate ? Et la douleur, lorsqu’elle ne peut témoigner de son existence, est bien la plus vaine des satisfactions !

Mais il n’y avait ni pompe ni majesté sous l’ombrage de ce chêne, car la haie défoncée qui dérobait ce lieu à l’influence de la civilisation chrétienne, entourait des tombes renfermant des os qui n’eussent pu reposer à l’aise dans un sol strié par l’ombre d’une croix. Romulus et Moïse ne savaient rien de tout cela ; ils ne connaissaient pas cette loi interdisant toute exhumation avant un espace de deux années ; ils ne savaient rien de ce peuple étrange venu de Chine qui, plein de mépris pour le sol chrétien étranger qu’il foule aux pieds, ensevelit ses morts par soumission à la loi qu’il ne fut pas assez fort pour combattre, et qui, deux ans après, déterre leurs os et les rapatrie, afin de les ensevelir pour l’éternel repos dans un sol créé et fécondé par leur dieu.

Romulus et Moïse pouvaient-ils juger ces peuples ? Ils avaient mieux à faire.

Ils avaient à peine fini d’examiner un étrange four de brique où se brûlait le texte des prières et un petit autel, de brique aussi, tout enduit du suif de cierges consumés, qu’un nuage de poussière longeant la haie défoncée les invitait à plus de circonspection.

Romulus fut le plus prompt à fuir, car une file de voitures foraines laisse aussi une traînée de poussière sur la route, et avec une surprenante agilité il s’élança dans les branches du chêne, suivi par ce lourdaud de Moïse se hissant péniblement à sa suite avec de gros rires à l’éloge de l’agilité supérieure de son compagnon. Ce fit rire encore Moïse de voir le petit homme velu s’étendre sur une branche et dans une sensation de bien-être pousser un soupir de satisfaction. Il manqua choir en voulant imiter le leste Romulus. Mais ils restèrent immobiles et silencieux quand le nuage de poussière se divisant à la barrière, laissa voir pénétrant dans l’enclos une petite procession de voitures et de charrettes.

Une fosse avait été tout nouvellement creusée, et c’est vers celle-ci que se dirigea le convoi – fosse peu profonde, car on ne doit pas s’étendre trop profondément dans le sol chrétien des barbares à face blanche, – mais c’était une fosse si petite ! Romulus lui-même, eût suffi à la combler, et, quant à Moïse, elle n’eut pas été suffisante pour ses grands pieds.

C’est que la petite Wang-Tai était morte, et que dans cette petite fosse devaient reposer pendant vingt-quatre mois ses os fragiles, sous trois pieds de terre chrétienne. L’intérêt tempéra la frayeur que ressentirent Romulus et Moïse, quand la première voiture s’arrêta au bruit d’aigres hautbois, de violons criards, de tam-tam de cuivre et de cymbales discordantes exécutant un chant funèbre pour la petite Wang-Tai, moins pour recommander à la protection divine sa mignonne âme, que pour la protéger contre les tortures des démons.

Puis, au milieu des autres, s’avança une petite femme accablée par la douleur et les larmes, car la petite Wang-Tai avait une mère et toute mère a un cœur de mère. Ce n’était qu’une petite femme jaune de l’Asie, avec une ample et bizarre culotte en guise de jupe, et des sandales qui lui battaient les talons. Ses cheveux noirs non couvert étaient solidement noués et épinglés ; ses yeux étaient noirs de couleur et doux d’expression, et son visage, probablement calme dans le contentement, était mouillé de pleurs et tiré par la souffrance. Et voilà que sur elle, comme un rayonnement du ciel, pesait la plus douce, la plus triste, la plus profonde, la plus tendre de toutes les afflictions humaines – la seule que le temps jamais ne peut guérir.

Et ils ensevelirent la petite Wang-Tai, et Romulus et Moïse voyaient tout cela. Des textes de prières furent brûlés dans le four, des cierges s’allumèrent sur l’autel, et, pour réconforter les anges qui devaient venir emporter la mignonne âme de Wang-Tai dans les hauteurs profondes du ciel bleu, des viandes savoureuses furent disposés sur la tombe.

La fosse comblée, les fossoyeurs serrèrent leurs bêches derrière le four, curieusement épiés par Romulus. La petite femme accablée ramassa toute sa douleur dans son cœur et l’emporta. Un nuage de poussière se leva, grandissant toujours le long de la haie défoncée, pour enfin disparaître dans le lointain. Le dôme du Mont Hamilton s’était changé de cuivre en or ; les gorges empourprées des Monts Santa Cruz se glaçaient sous le flamboiement orange du ciel d’Occident ; sous le grand chêne les grillons faisaient retentir leurs notes joyeuses, et la nuit tomba doucement comme un rêve.

Deux paires d’yeux affamés voyaient les viandes sur la tombe, tandis que quatre narines avides en reniflaient l’arôme. Romulus dégringola et moins habilement voilà Moïse dégringolant à son tour. Ce soir-là, les anges de la petite Wang-Tai remonteraient au ciel sans souper, – et la route est longue de la terre au ciel ! Nos deux vagabonds se jetèrent sur cette proie, se chamaillant et se battant, puis, quand tout fut dévoré, ils se résolurent à de nouvelles entreprises. Romulus alla chercher les bêches et se mit consciencieusement à creuser la tombe de Wang-Tai, et Moïse, riant et croassant, lui prêta main-forte. Comme résultat de leurs efforts, la terre s’amoncela de chaque côté. Trois pieds seulement de terre peu solide recouvraient la petite Wang-Tai !

Une petite femme jaune, gémissant de douleur, s’était toute la nuit tournée et retournée sur la natte dure qui lui servait de couchette et sur son oreiller de bois, plus dur encore. Les sons mêmes qui retentissaient rauques et familiers dès la première heure du matin dans le quartier chinois de San José et lui rappelaient la distante patrie occupant tout ce qui de son cœur n’avait pas été enseveli sous la terre chrétienne, ne pouvaient alléger ce lourd fardeau qui l’accablait. Elle vit le soleil au matin se frayer sa route à travers des flots d’ambre et le dôme argenté du grand observatoire sur le Mont Hamilton se découper d’un noir d’ébène sur la radieuse splendeur de l’orient. Elle entendit le jargon asiatique du revendeur national criant sa marchandise dans les ruelles fétides, et ses larmes vinrent grossir le nombre des perles dont la rosée avait jonché son seuil. Ce n’était qu’une petite femme jaune d’Asie, toute ployée par le chagrin. Et quelle joie pouvait lui apporter l’éclat resplendissant du soleil déversant sur elle sa lumière et conviant tous les gamins et toutes les fillettes du monde à trouver la vie et la santé dans son splendide déploiement ? Elle vit le soleil escalader les cieux dans son impérieuse magnificence, mais des voix chuchotaient à son oreille et tempéraient le rayonnement du jour par les souvenirs du passé.

Auriez-vous pu, le cœur brisé et les yeux voilés de larmes, distinguer avec toute la netteté voulue les personnes composant le cortège bizarre qui, descendant la ruelle, se dirigeait vers sa demeure ? C’étaient des hommes blancs avec trois prisonniers, – trois êtres qui si récemment venaient d’éprouver les douceurs de la liberté pour être de nouveau plongés dans la servitude. Deux d’entre eux avaient été arrachés à la liberté de la vie et l’autre à l’affranchissement de la mort, et on les avait à l’aube trouvés endormis tous les trois près de la fosse ouverte et du cercueil vide de la petite Wang-Tai.

Les malins prétendirent que la petite Wang-Tai, par l’ignorance d’un médecin avait été enterrée vivante, et que Romulus et Moïse, au moyen de leurs tours diaboliques, l’avaient ramenée à la vie après l’avoir arrachée à sa tombe.

Mais qu’importent ces racontars ?

N’est-ce point assez de savoir que les deux brigands furent fouettés et renvoyés à leur esclavage, et que, lorsque la petite femme jaune d’Asie eut serré la mignonne enfant sur sa poitrine, les fenêtres de son âme s’ouvrirent pour recevoir la chaleur que le soleil d’or déversait du ciel ?

DEVANT UNE BOUTEILLE D’ABSINTHE

Arthur Kimberlin, jeune homme d’une surprenante énergie se trouva un soir de pluie sur le pavé de San Francisco, sans la moindre relation dans cette ville et à un moment où son cœur se brisait : la faim le torturait et sa souffrance physique était d’autant plus poignante qu’elle n’avait pu ébranler son cerveau. Il ne lui restait rien ; pas le moindre objet qu’il pût échanger contre un morceau de pain : il avait vendu même la plupart de ses vêtements, ne gardant que ceux que lui commandait la décence. Et maintenant le froid le saisissait, conspirant avec la faim pour achever sa misère.

Né dans une situation aisée, ayant reçu une bonne éducation, il manquait du courage nécessaire et de l’habileté que comporte le vol. Ne lui fût-il pas arrivé une aventure extraordinaire, il se serait dans les vingt-quatre heures noyé dans la baie ou serait mort de pneumonie dans la rue.

Il n’avait rien mangé depuis soixante-dix heures et le désespoir de son cœur avait, concurremment avec le besoin, épuisé ses forces physiques ; maintenant blême et chancelant, il se consolait de son mieux à humer goulûment le fumet des cuisines des restaurants dans Market Street, plus soucieux de ne rien perdre des savoureuses odeurs que d’éviter la pluie.

Ses dents claquaient : il se traînait, trébuchait, haletait, sans force à cette heure pour maudire sa destinée, n’ayant plus qu’un désir… manger ! Raisonner, il ne le pouvait plus ; il ne comprenait pas que dix mille mains se seraient tendues vers lui et de grand cœur lui eussent donné la nourriture dont le besoin le tuait ; il ne pouvait penser qu’à la faim qui le torturait, aux aliments qui lui procureraient chaleur et joie.

Il était arrivé dans Mason Street quand il aperçut à quelque distance, de l’autre côté de la rue, un restaurant : il y alla, traversant la rue en biais. Devant les hautes vitrines il s’arrêta, couvant des yeux les viandes épaisses et bordées de graisse, les larges huîtres posées sur la glace, des tranches de jambon grandes comme son chapeau, des poulets rôtis entiers, rissolés et baignant dans le jus. Il grinça des dents, gémit et s’éloigna en chancelant.

À quelques pas se trouvait un bar, avec une entrée particulière sur la porte de laquelle on lisait « Entrée des Familles ».

Dans l’encoignure de cette porte, d’ailleurs fermée, se tenait un homme. En dépit de son propre supplice, Kimberlin lut sur la physionomie de cet individu un je ne sais quoi qui le fit frémir et le fascina. La nuit était venue, et cet endroit n’était que faiblement éclairé ; mais il était évident que l’inconnu avait une apparence dont il devait lui-même ignorer le caractère particulier. Peut-être fut-ce l’insolite angoisse traduite sur ce visage qui fit appel à la sympathie de Kimberlin.

Le jeune homme s’arrêta hésitant et considéra l’inconnu.

D’abord l’autre ne le vit pas, car il regardait droit devant lui dans la rue avec une fixité singulière et la pâleur de mort de son visage ajoutait à la sinistre immobilité de son regard. Soudain il aperçut Kimberlin.

– Ah ! dit-il lentement et avec une netteté particulière, la pluie, vous aussi, vous a surpris sans pardessus ni parapluie ! Venez sous cette porte… il y a place pour deux.

La voix n’était pas sans bienveillance, bien que d’une inquiétante âpreté. Et puis c’était la première parole que s’entendait adresser le malheureux depuis que la faim s’était emparée de lui, et s’entendre seulement parler, voir aussi qu’on s’inquiétait, si peu que ce fût, de son bien-être, lui donna courage. Il s’abrita sous la porte à côté de l’inconnu, qui aussitôt retomba dans l’immobilité, les yeux fixes perdus dans le vague de la rue.

Mais bientôt l’étranger parut se réveiller.

– Il peut pleuvoir longtemps encore, dit-il. J’ai froid et je vois que vous frissonnez. Entrons boire quelque chose.

Il poussa la porte et Kimberlin le suivit, le cœur réchauffé par l’espoir.

C’était une salle divisée en une série de petits « boxes » ou compartiments qu’une mince cloison séparait les uns des autres ; une porte permettait de s’isoler complètement. Le pâle inconnu le mena dans l’un des deux, mais, avant de s’asseoir, tira de sa poche une liasse de billets de banque.

– Vous êtes le plus jeune, dit-il ; voudriez-vous me faire le plaisir d’aller au bar acheter une bouteille d’absinthe, et de rapporter une carafe et des verres ? Je n’aime pas voir les garçons tourner autour de moi. Voici un billet de vingt dollars.

Kimberlin prit le billet et, sortant dans le corridor, se dirigea vers le bar.

Il tenait l’argent serré dans ses doigts ; il en éprouvait une telle sensation de chaleur et de confortable que dans le bras lui en passait un délicieux frisson. Que de repas copieux et chauds ce billet de banque ne représentait-il pas ? Il le serra plus fort et hésita. Il croyait humer une large grillade, flanquée de gras petits champignons nageant dans le beurre fondu du plat fumant. Il s’arrêta et derrière lui jeta un regard vers la porte du box. Il vit que l’étranger l’avait fermée. Il pouvait revenir sur ses pas, la dépasser, se glisser au-dehors et acheter de quoi manger. Il fit demi-tour, mais le lâche en lui (il est d’autres noms pour cela) fit crouler sa résolution. Il se dirigea droit vers le bar et fit son emplette.

C’était tellement inhabituel que le garçon à qui il s’adressait l’examina attentivement :

– Vous n’allez pas boire tout cela, dites-moi donc ? demanda-t-il.

– Je suis dans un box avec des amis, répliqua Kimberlin, et nous voulons boire tranquillement sans être dérangés. Nous sommes au n° 7.

– Oh ! pardon. Ça va bien, fit le garçon.

Le pas de Kimberlin était bien plus ferme et plus assuré comme il s’en revenait avec la boisson. Il ouvrit la porte du box.

L’étranger s’était assis à la petite table, fixant la cloison en face de lui de ce même regard dont il fixait l’autre côté de la rue tout à l’heure. Il portait un chapeau mou à larges bords, rabattu sur ses yeux. Ce fut lorsque Kimberlin eût posé sur la table la bouteille, la carafe et les verres et eût pris place vis-à-vis de l’inconnu et dans la ligne de son rayon visuel que l’homme pâle le remarqua :

– Ah, vous l’avez apportée ? Que c’est aimable à vous ! Maintenant fermez la porte.

Kimberlin avait glissé la monnaie dans sa poche et se disposait à l’en tirer, quand l’inconnu lui dit :

– Gardez la monnaie. Vous en aurez besoin, car je vais vous la reprendre d’une manière qui vous intéressera. Buvons d’abord, je vous expliquerai ça ensuite.

Le pâle inconnu lentement fit deux absinthes et tous deux burent.

L’ingénu Kimberlin n’avait jamais encore bu d’absinthe ; il trouva ce breuvage âcre et désagréable, mais le liquide ne fut pas plutôt descendu dans son estomac qu’il communiqua à son être entier une douce chaleur.

– Cela nous fera du bien, fit l’inconnu ; tout à l’heure nous en reprendrons. Mais, dites-moi, connaissez-vous le jeu de dés ?

Kimberlin avoua très franchement ne pas le connaître.

– Je le pensais. Eh bien, veuillez donc aller au bar demander un cornet et des dés. Je sonnerai bien, mais je n’aime pas avoir affaire avec les garçons.

Kimberlin revenait bientôt avec le jeu, refermai la porte, et la partie commença.

Ce n’était pas l’antique et simple jeu ; il y avait des complications où le jugement, autant que le hasard, jouait un rôle. Après une partie ou deux sans enjeu, l’étranger dit :

– Maintenant vous m’avez l’air de comprendre. Fort bien… Je vais vous prouver que vous n’y entendez rien. Nous allons jouer un dollar la partie et je vais ainsi vous regagner la monnaie qu’on vous a rendue. Sans quoi ce serait vous voler, et volontiers j’imagine que vous n’avez pas les moyens de les perdre. Ceci n’est point pour vous blesser, mais je parle franc et j’estime plus l’honnêteté que la politesse. Je veux seulement me distraire un peu et je vous crois assez aimable pour pouvoir escompter votre bon vouloir.

– Certainement, répliqua Kimberlin, je serai ravi.

– Parfait, mais buvons encore avant de commencer. Je crois que j’ai plus froid.

Ils burent encore et, cette fois, notre affamé prit le breuvage avec délices ; c’était du moins quelque chose dans l’estomac, et ça le réchauffait et l’enchantait.

L’enjeu était d’un dollar. Kimberlin gagna. Le pâle inconnu eut un sourire lugubre et attaqua une nouvelle partie. Kimberlin gagna encore. L’inconnu alors releva son chapeau et regarda son partenaire de son regard fixe, souriant toujours.

Cette vue en pleine lumière du visage blême de son compagnon épouvanta plus encore Kimberlin. Il avait commencé à retrouver sa pleine possession de lui-même et toute son aisance ; l’étonnement que lui causait le singulier caractère de son aventure avait aussi commencé à se dissiper, et voilà que ce nouvel incident venait de nouveau embrouiller ses idées. Ce qui l’alarmait, c’était l’extraordinaire expression du visage de l’étranger. Jamais il n’avait vu sur un visage humain pareille pâleur de mort. Le visage était plus que pâle : il était blanc. Chez Kimberlin, la faculté d’observation avait été aiguisée par l’absinthe : après avoir à deux ou trois reprises observé que l’inconnu inconsciemment se prenait à caresser de la main une barbe absente, il réfléchit qu’une partie de la blancheur de la figure était due à la récente suppression d’une barbe bien fournie. Outre sa pâleur, la lumière électrique faisait très distinctement ressortir ses traits creusés et très accentués. À l’exception du regard fixe des yeux et, par intervalle, de ce sourire dur qui semblait déplacé sur un tel visage, l’expression était celle d’une statue taillée sans art. Les yeux étaient noirs, mais mornes ; la lèvre inférieure était pourpre ; les mains étaient blanches, fines et maigres, sillonnées de veines sombres.

L’inconnu ramena son chapeau sur ses yeux.

– Vous avez de la chance, dit-il. Si nous buvions encore. Il n’est que l’absinthe pour affiner l’esprit, et je vois que vous et moi, nous allons passer une délicieuse soirée.

Après boire, la partie recommença.

Kimberlin, dès le début, gagna, ne perdant que rarement une partie. Il était maintenant très excité. Ses yeux brillaient. Il avait du rouge aux joues.

L’inconnu ayant perdu la liasse de billets qu’il avait tirée, en prit une autre plus volumineuse et d’un chiffre plus élevé. La liasse valait plusieurs milliers de dollars.

À la droite de Kimberlin étaient ses gains : deux cents dollars environ.

Ils élevèrent l’enjeu et, après avoir bu, se remirent à jouer. La chance alors tourna et l’étranger gagna facilement. Elle revint pourtant à Kimberlin, car il jouait maintenant avec toute la réflexion et toute l’adresse dont il était susceptible. Une fois seulement il se demanda ce qu’il ferait de l’argent s’il se levait de cette table le gagnant, mais un sentiment de délicatesse lui fit décider de le restituer à l’inconnu.

L’absinthe maintenant avait à ce point délié les facultés de Kimberlin que, la satisfaction temporaire donnée à sa faim étant passée, ses souffrances physiques revenaient avec plus de force. Ne pourrait-il pas avec son gain se commander à souper ? Non, c’était là chose impossible et l’étranger ne parlait pas de manger. Kimberlin continua de jouer, tandis que la faim se manifestait par des affres qui le faisaient se tordre et grincer des dents. L’étranger, entièrement absorbé par le jeu, ne s’en apercevait pas. Il semblait embarrassé, déconcerté. Il jouait avec le plus grand soin, étudiant minutieusement chaque coup. Aucun propos ne s’échangeait. Ils ne s’arrêtaient que pour boire, puis le bruit des dés reprenait et l’argent continuait à s’amonceler à la droite de Kimberlin.

La conduite du pâle inconnu devenait étrange. Parfois il tressaillait et tendait l’oreille comme s’il écoutait. Son regard un instant flamboyait, puis redevenait morne.

Plus d’une fois Kimberlin, qui maintenant commençait à prendre son partenaire pour une sorte de monstre, voyait passer sur sa figure une expression hideuse et ses traits, pour un moment, s’immobilisaient en une grimace particulière. Toutefois il était évident qu’il s’affaissait de plus en plus dans un état d’apathique torpeur. Parfois, quand Kimberlin avait eu un coup étonnamment heureux, il levait les yeux vers lui et le considérait quelques instants avec cette fixité qui faisait trembler le jeune homme.

Quand la seconde liasse de billets fut partie, l’inconnu en tira de sa poche une nouvelle, dont la valeur était de beaucoup supérieure à celle des deux autres mises ensemble. L’enjeu fut élevé à mille dollars la partie, et Kimberlin toujours gagnait. Enfin le moment vint où l’étranger se disposa à tenter un effort final. D’une voix un peu pâteuse, mais d’un ton délibéré et tranquille, il dit :

– Vous m’avez gagné soixante-quatorze mille dollars, c’est exactement l’équivalent de ce qui me reste. Voilà plusieurs heures que nous jouons ; je suis fatigué et vous vraisemblablement aussi. Finissons-en. Nous allons en une dernière partie jouer le tout.

Kimberlin, sans hésitation aucune, donna son assentiment.

Les billets formaient sur la table un monceau considérable. Kimberlin jeta les dés : son coup joué, le cornet ne pouvait plus contenir qu’une seule combinaison susceptible d’amener sa défaite et cette combinaison ne se voit qu’une fois sur dix mille. Le cœur de l’affamé battit violemment lorsque l’étranger prit le cornet avec un calme exaspérant. Plusieurs minutes s’écoulèrent avant qu’il abattît. Il amena la combinaison : Kimberlin avait perdu. L’inconnu continua de regarder les dés longtemps, puis lentement se renversa sur sa chaise et, s’installant à l’aise, leva les yeux sur son partenaire et le considéra de ce regard sans vie. Il ne prononça pas une parole ; sur son visage ne se voyait nulle trace d’émotion ou d’intelligence. Il regardait et c’est tout. On ne garde généralement pas les yeux ouverts longtemps sans un clignement des paupières, mais les paupières de l’inconnu ne clignotaient pas. Il restait tellement immobile que Kimberlin se sentit mal à l’aise.

– Je vais partir maintenant, dit-il à son compagnon.

Il disait cela, et il n’avait pas un centime en poche, et il mourait de faim.

L’autre ne répondit rien, et devant la fixité de son regard le jeune homme se recroquevilla sur son siège, terrifié.

À cet instant il se rendit compte que deux hommes causaient à voix basse dans le box voisin et comme, dans le sien régnait un silence de mort, il prêta l’oreille et voici ce qu’il entendit :

– Oui, on l’a vu s’engager dans cette rue, il y a environ trois heures.

– Et il était rasé ?

– Il a dû se raser ; la suppression d’une barbe comme la sienne vous change naturellement son homme complètement.

– Mais ce pouvait ne pas être lui.

– Sans doute ; pourtant, son extrême pâleur a attiré l’attention. Vous n’ignorez pas qu’il a récemment souffert d’une maladie de cœur ; il était sérieusement atteint.

– Oui, mais cela ne lui a rien enlevé de son adresse. C’est le vol le plus audacieux qu’on ait encore jamais commis dans une banque ici. Cent quarante-huit mille dollars… pensez donc ! Depuis quand était-il sorti du bagne ?

– Voilà huit ans. Pendant ce temps-là sa barbe a poussé : il vivait de son adresse aux dés, jouant avec des gaillards qui pensaient bien le pincer s’il tentait de les tricher, mais c’était impossible. Personne n’a jamais pu se vanter de l’avoir gagné. Il n’est évidemment pas ici ; cherchons ailleurs.

Puis les deux hommes trinquèrent et sortirent.

Et nos deux joueurs, le pâle et l’affamé, étaient là assis, se considérant l’un l’autre, avec cent quarante-huit mille dollars s’empilant entre eux. Le gagnant ne faisait pas un mouvement pour empocher la somme ; il ne quittait pas sa place, regardant fixement Kimberlin, nullement troublé par cette conversation dans le box voisin. Son imperturbabilité était stupéfiante, terrifiante son immobilité absolue.

Kimberlin commençait à grelotter la fièvre. Le regard froid et impassible de l’inconnu le glaçait jusqu’à la moelle. Incapable de le supporter plus longtemps, Kimberlin s’écarta et à sa grande surprise, constata que les yeux de son pâle compagnon au lieu de le suivre restaient fixés sur l’endroit qu’il venait de quitter ou plutôt sur la cloison de derrière.

L’épouvante s’emparait maintenant de lui. Il craignait de faire le moindre bruit. Des voix montaient du bar, et l’infortuné s’imaginait entendre des gens chuchotant et marchant sur la pointe du pied dans le corridor.

Il se versa de l’absinthe et, sans quitter un seul instant de l’œil son étrange partenaire, il but inaperçu par lui. Il avait eu, en se versant la liqueur, la main lourde et la boisson produisit sur lui un effet particulier : il sentit son cœur bondir avec une force et une précipitation alarmantes, sa respiration devint difficile. Mais la faim subsistait : la faim, l’absinthe lui donnaient l’impression que les sucs gastriques le détruisaient en digérant son estomac. Il se pencha et parla à voix basse à l’inconnu qui ne fit nulle attention à lui. L’une de ses mains était appuyée sur la table ; sur cette main Kimberlin posa la sienne, qu’il retira aussitôt… cette main était froide comme la pierre.

Il ne fallait pas que l’argent restât là étalé.

Kimberlin en fit plusieurs tas, coulant à chaque instant un regard furtif vers son immobile compagnon, dévoré par une crainte mortelle qu’il ne remuât ! Puis se renversant sur sa chaise, il attendit.

Une invincible fascination le poussa à reprendre son ancienne place de façon à placer son visage en plein dans le rayon visuel de son compagnon, et les voilà de nouveau assis face à face se regardant fixement l’un l’autre.

Kimberlin sentit que sa respiration devenait plus courte et plus faibles les battements de son cœur, mais il s’en trouva mieux, car son anxiété se calma et les affres de la faim diminuaient. Son bien-être physique augmenta ; il bâilla. S’il avait osé, il aurait dormi.

Soudain une vive lueur le frappa et le fit se lever d’un bond. Avait-il reçu un coup à la tête ou avait-il été frappé au cœur ? Non, il était sain et sauf et vivant. Le pâle inconnu était toujours là, ne regardant rien et immobile ; mais Kimberlin n’avait plus peur de lui. Au contraire, une extraordinaire vivacité d’esprit et une surprenante élasticité du corps lui communiquaient je ne sais quelle insouciance et quelle audace. Sa timidité première et ses scrupules se dissipaient ; il se sentait à la hauteur de n’importe quelle aventure. Sans hésiter, il ramassa l’argent et en remplit ses poches.

– Je suis bien bête de mourir de faim, se dit-il, avec tout cet argent à ma portée.

Avec autant de circonspection qu’un voleur, il ouvrit la porte, se glissa dehors, la referma, et la démarche assurée, la tête droite, sortit dans la rue.

À son grand ébahissement, il trouva la ville tout animée comme aux premières heures de la nuit ; le ciel était clair. Évidemment il n’était pas resté dans le box aussi longtemps qu’il l’avait supposé. Il suivait la rue insouciant des périls qui l’entouraient, et riait doucement, mais joyeusement. Ne pouvait-il pas manger maintenant ? Oh ! il le pouvait sûrement ! Comment ? Mais il pouvait acheter une douzaine de restaurants ! Bien plus, il pouvait parcourir la cité en tous sens en quête d’affamés et les nourrir des viandes les plus appétissantes, des rôtis les plus juteux et des huîtres les plus belles.

Il allait d’abord manger, puis il fonderait un établissement où, pour rien, il nourrirait tous les meurt-de-faim.

Oui, il allait d’abord manger et, si bon lui semblait, il mangerait jusqu’à en éclater. Trouverait-il dans un seul établissement de quoi apaiser sa faim ? Vivrait-il assez pour se faire tuer et rôtir un bœuf entier pour son souper ? Outre ce bœuf, il commanderait deux douzaines de poulets rôtis, cinquante douzaines d’huîtres, une douzaine de crabes, dix douzaines d’œufs, douze jambons, huit jeunes cochons, vingt canards sauvages, quinze poissons de quatre espèces différentes, huit salades, quatre douzaines de bouteilles de bordeaux, de bourgogne et de champagne ; il n’oublierait pas la pâtisserie et, pour dessert il ferait apporter, par boisseaux, noix, sucreries et glaces. Il faudrait du temps pour préparer un pareil repas et, s’il pouvait seulement vivre le temps nécessaire à le préparer, cela valait certainement mieux que de gâter son appétit avec une douzaine ou deux de repas ordinaires. Il pensait pouvoir vivre assez de temps, car il se sentait étonnamment fort et dispos. De sa vie il n’avait marché avec autant d’aise ni si allègrement ; ses pieds ne touchaient plus le sol : il courait, il volait.

Cela lui faisait du bien d’infliger à sa faim ce supplice de Tantale, il n’en goûterait que mieux les délices du festin. Comme tous le regarderaient ébahis quand il donnerait ses ordres ! Ce serait comique de les voir hésiter, comique aussi leur stupéfaction quand il jetterait sur la table quelques milliers de dollars, leur disant de se payer et de garder la monnaie ! Vraiment, ça valait la peine d’avoir si faim, car manger lui donnerait alors une indicible joie. Il ne faut pas être pressé de manger quand on a si faim, c’est bestial. De combien de la joie de vivre les riches se privent-ils en mangeant avant que d’avoir faim, avant que d’être restés trois jours et trois nuits sans nourriture ! Et quel courage, quelle preuve d’empire sur soi-même, de se jouer des tortures de la faim quand on a une fortune éblouissante dans sa poche et que toutes les portes des restaurants sont grandes ouvertes !

Mourir de faim quand on n’a pas un sou vaillant, voilà qui est désespérant ! Mais mourir de faim quand l’or fait éclater vos poches, c’est sublime. Certes, le seul vrai paradis est celui où l’affamé se trouve devant un repas succulent qu’il pourrait prendre s’il s’en donnait la peine ; puis, la panse pleine, s’endormir.

Tout en raisonnant ainsi, Kimberlin ne mangeait pas.

Il se sentait grandir démesurément, les gens autour de lui devenaient des nains. Les rues s’élargissaient, les étoiles devenaient autant de soleils et faisaient pâlir les lumières électriques, et les parfums les plus enivrants et la musique la plus suave emplissaient les airs. Criant, riant, chantant, Kimberlin se mêla à un orphéon qui traversait la ville et puis…

Les deux policiers qui avaient filé le fameux voleur de la banque jusqu’au bar dans Mason Street où Kimberlin avait rencontré le pâle inconnu, s’étaient éloignés ; mais, incapables de reprendre la piste, avaient fini par revenir au bar.

Ils trouvèrent la porte du n° 7 fermée.

Après avoir frappé et appelé, ne recevant pas de réponse, ils enfoncèrent la porte du box. Ils y virent deux hommes, l’un d’âge moyen, l’autre très jeune, assis parfaitement immobiles de chaque côté de la table et se regardant l’un l’autre d’une manière étrange. Entre eux, une énorme somme d’argent en petits tas. À côté d’une bouteille d’absinthe, une carafe d’eau, deux verres, un cornet et, devant le plus âgé, les dés encore dans la position qu’ils avaient prise la dernière fois qu’il avait joué.

L’un des policiers braqua son revolver sur le plus âgé et commanda :

– Haut les mains !

Mais le joueur n’y fit point attention.

Les agents échangèrent un regard de surprise.

Ils examinèrent de plus près le visage des deux hommes, et s’aperçurent alors que tous deux étaient morts.

UN STYLET

J’avais en toute hâte envoyé chercher le Dr Rowell, mais il n’était pas encore arrivé et la tension était terrible.

Mon jeune ami gisait sur ce lit d’hôtel et je le croyais mort. Seule, la poignée incrustée de pierreries de la dague se pouvait voir ; la lame était toute dans la poitrine.

– Arrache-le, mon vieux, suppliait le blessé de ses lèvres blêmies et contractées, et sa voix n’était guère moins inquiétante que le regard morne de ses yeux.

– Non, Arnold, lui dis-je, (refus que me dicta l’instinct ou, peut-être, certaines notions élémentaires d’anatomie), et doucement je passai la main sur son front.

– Pourquoi non ? Il me fait mal, murmura-t-il.

C’était pitié de voir ainsi souffrir ce garçon robuste, plein de santé, si hardi et si insouciant.

Le Dr Rowell entra.

C’était un homme aux cheveux grisonnants, de haute taille, l’air grave.

Il s’approcha du lit ; je lui montrai du doigt le manche du poignard que terminait un gros rubis et que des diamants et des émeraudes alternés ornaient d’étranges fioritures.

Le médecin tressaillit. Il tâta le pouls d’Arnold et parut embarrassé.

– Quand cela est-il arrivé ? demanda-t-il.

– Il y a environ vingt minutes, répondis-je.

Le médecin sortit précipitamment, me faisant de la tête signe de le suivre.

– Arrêtez ! dit Arnold.

Nous obéîmes.

– Est-ce de moi que vous voulez parler ?

– Oui, répondit le Dr Rowell avec hésitation.

– Alors parlez en ma présence, poursuivit mon ami. Je n’ai pas peur.

C’était dit de ce ton impérieux qui lui était habituel, et cependant ses souffrances devaient être intolérables.

– Si vous l’exigez…

– Je l’exige !

– Dans ce cas, déclara le médecin, si vous aviez des dispositions à prendre, il vaudrait mieux le faire tout de suite. Je ne puis rien pour vous.

– Combien de temps ai-je à vivre ? demanda Arnold.

Le docteur réfléchit, caressant sa barbe grise.

– Cela dépend, dit-il enfin. Si nous enlevons le poignard, vous vivrez trois minutes ; si nous le laissons en place, vous pouvez vivre une heure ou deux… mais pas davantage.

Arnold ne broncha pas.

– Merci, dit-il, en dépit de la douleur ébauchant un vague sourire. Mon ami, que voici, réglera la question de vos honoraires. J’ai quelques dispositions à prendre. Que le poignard reste.

Il tourna les yeux de mon côté et, me serrant la main, dit affectueusement :

– Et je te remercie bien, mon pauvre vieux, de ne l’avoir pas arraché.

Le médecin, mû par un sentiment de délicatesse, quitta la chambre, disant :

– Veuillez sonner s’il survient un changement ; je reste dans l’hôtel.

Il était parti depuis quelques instants seulement, quand il revint soudain :

– Excusez-moi, dit-il. Il y a dans l’hôtel un jeune chirurgien qu’on dit fort habile. Je ne suis pas chirurgien moi-même, je suis médecin. Le ferai-je mander ?

– Certes, dis-je avec empressement.

Mais Arnold sourit et secoua la tête.

– J’ai grand peur que le temps nous manque, dit-il.

Je refusai de l’écouter et fis mander le chirurgien. J’écrivais sous la dictée d’Arnold, quand les deux hommes entrèrent.

Il y avait chez ce jeune chirurgien un air d’assurance et de résolution qui dès l’abord me frappa. L’apparence, quoique douce, était franche et hardie ; ses mouvements étaient précis et prompts. Ce jeune homme s’était fait remarquer déjà dans de difficiles opérations de laparotomie et il était à cet âge plein de confiance où l’ambition permet de tout tenter. Le nouveau venu se nommait le Dr Raoul Entrefort ; il était créole et avait voyagé et étudié en Europe.

– Parlez franchement, murmura Arnold lorsque le Dr Entrefort eut terminé son examen.

– Qu’en pensez-vous, docteur ? demanda Entrefort à son aîné.

– Je pense, répliqua l’autre, que la lame a pénétré dans l’aorte montante environ deux pouces au-dessus du cœur. Tant qu’elle restera dans la blessure, l’épanchement du sang, bien que certain, sera relativement peu considérable ; mais que la lame fût retirée, le cœur se viderait presque instantanément par la blessure aortique.

Cependant, Entrefort coupait adroitement la chemise et mettait la poitrine à nu. Il examina la poignée de pierreries avec l’intérêt le plus vif.

– Vous vous basez, docteur, dit-il, sur cette supposition que l’arme est un poignard.

– Certainement, répondit le Dr Rowell en souriant, et ce n’est pas autre chose.

– C’est bien un poignard, intervint Arnold d’une voix faible.

– Avez-vous vu la lame ? demanda vivement Entrefort.

– Oui… un instant.

Entrefort lança un regard au Dr Rowell et murmura :

– Alors, ce n’est pas une tentative de suicide.

Le Dr Rowell parut embarrassé et ne répondit pas.

– Je me vois obligé de ne pas partager votre opinion, messieurs, remarqua tranquillement Entrefort. Ce n’est pas un poignard.

Il examina la poignée de très près. Non seulement la lame était complètement cachée aux regards, plongée qu’elle était toute dans le corps d’Arnold, mais encore le coup avait été porté avec tant de violence que la peau était déprimée autour de la garde.

– Le fait que ce ne soit pas un poignard entraîne une curieuse série de d’éventualités et de conjectures imprévues, poursuivit Entrefort avec calme, dont quelques-unes, autant que je puis être renseigné, sont tout à fait nouvelles dans l’histoire de la chirurgie.

Une expression, où se mêlaient manifestement l’ironie et l’intérêt, se jouait sur la physionomie du Dr Rowell.

– Quelle est donc cette arme, docteur ? demanda-t-il.

– Un stylet.

Arnold tressaillit. Le Dr Rowell parut confus.

– Je dois avouer, dit-il, mon ignorance absolue de la différence qui existe entre ces armes de pénétration, kriss, dagues, stylets, poignards ou couteaux catalans.

– À l’exception du stylet, expliqua Entrefort, toutes les armes que vous citez là, sont à un ou deux tranchants et pénètrent en se taillant leur route. Le stylet est rond, n’a généralement qu’un demi-pouce environ, et même moins, de diamètre à la garde et s’effile en une pointe aiguë. Il ne pénètre qu’en refoulant les tissus de tous côtés. Vous saisissez bien l’importance du fait.

Le Dr Rowell hocha la tête en signe d’assentiment.

– Comment savez-vous que c’est un stylet, docteur Entrefort ? demandai-je.

– La taille de ces pierres est l’œuvre de lapidaires italiens, répliqua-t-il, et elles ont été montées à Gênes. Voyez encore la garde : elle est beaucoup plus large et plus courte que celle d’une arme tranchante. Cette arme-ci date de quatre cents ans, et ne serait pas payée trop cher vingt mille florins. Remarquez aussi ces bleus sur la poitrine de votre ami dans le voisinage immédiat de la garde : cela nous indique que les tissus ont été contusionnés par la pression de la « lame », si je puis employer ce mot.

– Que peut me faire tout cela ? demanda le mourant.

– Peut-être beaucoup et peut-être rien. Cela jette une lueur d’espoir sur votre situation désespérée.

Les yeux d’Arnold brillèrent et il retint son souffle. Un frémissement l’agita, que je sentis passer dans sa main qui pressait la mienne. La vie après tout lui était douce, elle était douce à ce garçon hardi et résolu qui venait avec tant de calme de regarder la mort en face.

Le Dr Rowell, sans laisser voir un seul symptôme de jalousie, ne put pourtant dissimuler un regard d’incrédulité.

– Avec votre permission, dit Entrefort, s’adressant à Arnold, je tenterai ce que je puis pour vous sauver.

– Faites, dit le malheureux.

– Mais je vais vous faire souffrir.

– C’est bien.

– Beaucoup peut-être.

– C’est bien.

– Et si je réussis (j’ai une chance sur mille), vous ne serez jamais complètement solide. Un danger terrible vous guettera constamment.

– C’est bien.

Entrefort écrivit un mot qu’en toute hâte il fit porter par un domestique.

– Pour l’instant, reprit-il, toute secousse mettrait votre vie en danger, et cette même cause peut d’ici à quelques minutes ou dans des heures amener la mort. Occupez-vous sans retard des affaires que vous désiriez régler, et le Dr Rowell, ajouta-t-il en se tournant vers ce dernier, va vous ordonner un fortifiant. Je vous parle net, car je vois que vous êtes un homme d’une rare énergie. Ai-je tort ?

– Parlez en toute franchise, dit Arnold.

Le Dr Rowell rédigea une ordonnance. Avec un zèle irréfléchi, j’interrogeai Entrefort :

– N’y a-t-il aucun danger de trismus ?

– Non, répondit-il, la lésion des nerfs périphériques n’est pas suffisante pour entraîner le tétanos traumatique.

Je me tus. On apporta la potion du Dr Rowell et j’en administrai une dose au blessé. Le médecin et le chirurgien se retirèrent alors, tandis qu’Arnold mettait de l’ordre dans ses affaires. Quand ce fut fini, il me demanda :

– Qu’est-ce que ce fou de Français va me faire ?

– Je n’en ai pas la moindre idée ; sois patient.

Au bout d’une heure, ils revenaient accompagnés d’un grand jeune homme qui portait dans un tablier tout un attirail d’instruments et qui, évidemment peu habitué à de pareilles scènes, devint atrocement pâle. Les yeux fixes, la bouche grande ouverte, il battit en retraite vers la porte, balbutiant :

– Je… je ne pourrai jamais.

– Allons donc ! Hippolyte ! Vous n’êtes pas un enfant. Voyons, mon ami, c’est un cas de vie ou de mort.

– Mais… voyez ses yeux ! Il est mourant.

Arnold sourit.

– Je ne suis pas mort, en tout cas ! murmura-t-il.

Le Dr Entrefort fit boire à l’impressionnable jeune homme un verre de cognac et dit :

– Allons, plus d’enfantillage, mon ami… il faut que ça se fasse. Messieurs, permettez-moi de vous présenter M. Hippolyte, l’un des praticiens les plus originaux, les plus ingénieux et les plus adroits du pays.

Hippolyte, étant modeste, s’inclina en rougissant. Afin de dissimuler sa confusion, il déroula son tablier avec un grand cliquetis d’instruments.

– J’ai à prendre quelques dispositions avant que vous commenciez, Hippolyte, et je désire que vous m’observiez pour vous habituer non seulement à la vue du sang, mais aussi, ce qui est plus pénible, à son odeur.

Hippolyte frissonna. Entrefort ouvrit un étui d’instruments de chirurgie.

– Maintenant, docteur, le chloroforme, dit-il en s’adressant au Dr Rowell.

– Je n’en veux pas, interrompit vivement le blessé : je veux me voir mourir.

– Fort bien, dit Entrefort, mais vous n’avez guère d’énergie à perdre. Nous pouvons cependant essayer sans chloroforme. Cela vaudra même mieux. Faites en sorte de rester immobile tandis que je coupe.

– Qu’allez-vous faire ? demanda Arnold.

– Vous sauver la vie, si possible.

– Comment ? Dites-moi tout.

– Faut-il que vous le sachiez ?

– Oui.

– Très bien alors. La pointe du stylet a entièrement traversé l’aorte, grand vaisseau partant du cœur et portant aux artères le sang oxygéné. Si je retirais l’arme, le sang jaillirait par les deux perforations de l’aorte et vous seriez mort en quelques instants. Si l’arme avait été un couteau, les tissus entamés auraient cédé et le sang se serait frayé une route de chaque côté de la lame : d’où, la mort. En l’état actuel, pas une goutte de sang n’a passé de l’aorte dans la cavité thoracique. Tout ce qu’il nous reste à faire, c’est maintenant de permettre au stylet de séjourner définitivement dans l’aorte. Plusieurs difficultés se présentent à la fois, et je ne suis pas étonné du regard de surprise et d’incrédulité du Dr Rowell.

Son confrère sourit et hocha la tête.

– C’est un risque terrible, continua Entrefort, et un cas nouveau en chirurgie ; mais là est notre seul espoir. Le point important c’est que l’arme soit un stylet, arme bête, bien heureusement pour nous à cette heure. Si l’assassin avait eu plus d’expérience, elle eût employé…

À cet emploi du mot « assassin » et du mot « elle », Arnold et moi, nous fîmes un brusque mouvement et je lui criai de s’arrêter.

– Laisse-le poursuivre, dit Arnold qui, par un remarquable effort, s’était calmé.

– Je m’arrête, si le sujet vous est pénible, dit Entrefort.

– Il ne l’est pas, déclara Arnold. D’où vient pourtant que vous pensiez que le coup ait été porté par une femme ?

– D’abord, parce qu’un homme capable d’un meurtre ne se servirait pas d’une arme aussi riche et de pareille valeur ; ensuite, il n’est pas d’homme assez imbécile pour employer un instrument aussi suranné et insuffisant qu’un stylet, quand on peut si aisément se procurer la plus meurtrière et la plus satisfaisante de toutes les armes de pénétration, le couteau catalan. C’était aussi une femme vigoureuse, car il faut une main solide pour plonger un stylet jusqu’à la garde, même en manquant le sternum de l’épaisseur d’un cheveu et en glissant entre les côtes, car ici les muscles sont durs et l’espace intercostal étroit. C’était non seulement une femme vigoureuse, mais encore une femme furieuse.

– Ça suffit, interrompit Arnold.

Il me fit signe de me pencher vers lui.

– Il te faudra surveiller cet homme : il est trop intelligent, il est dangereux.

– Maintenant, reprit Entrefort, je vous dirai donc ce que je veux faire. Il y aura sans nul doute inflammation de l’aorte. Si cette inflammation persistait, elle entraînerait un anévrisme fatal par la rupture des parois aortiques. Mais, avec l’aide de votre jeunesse et de votre santé, nous espérons l’entraver… Il est une seconde difficulté sérieuse : à chaque inhalation, le thorax entier (ou charpente osseuse de la poitrine) se dilate considérablement ; l’aorte, elle, reste stationnaire. Vous comprendrez donc que, l’aorte et la poitrine étant désormais maintenues en relation étroite par le stylet, la poitrine, à chaque inhalation, déplace l’aorte d’un demi-pouce environ. Je suis certain du fait, parce qu’il n’y a aucune indication d’un épanchement de sang artériel dans la cavité thoracique ; en d’autres termes, les lèvres des deux blessures aortiques se sont refermées sur la lame et l’empêchent ainsi d’entrer ou de sortir. C’est une très heureuse circonstance, mais elle sera longtemps une cause de souffrance. Ainsi l’aorte, n’est-ce pas, obligée, par le stylet, de suivre le mouvement respiratoire, fait tour à tour avancer et reculer le cœur chaque fois que vous respirez, mais cet organe, bien qu’indubitablement fort surpris à l’heure présente, s’habituera à cette exigence nouvelle… Ce que je redoute le plus toutefois, c’est, autour de la lame, la formation d’un caillot. Déjà, n’est-ce pas, la présence de la lame dans l’aorte a considérablement diminué la capacité de circulation du sang dans ce conduit : il n’est donc pas besoin d’un bien gros caillot pour obstruer l’aorte, et, si l’aorte s’obstruait, ce serait la mort. Mais le caillot s’il s’en forme un, peut encore être détaché et entraîné, et, dans ce cas, pourrait aller se loger dans quelqu’une des nombreuses ramifications de l’aorte, produisant un résultat plus ou moins sérieux, à la rigueur même fatal. Si, par exemple, il obstruait la carotide droite ou gauche, il s’ensuivrait l’atrophie d’un côté du cerveau et nécessairement la paralysie d’une moitié du corps ; mais il serait encore possible que de l’autre côté du cerveau, une circulation secondaire vînt à s’établir et ramenât un état normal. Or le caillot (qui, en passant d’artères plus grandes dans d’autres plus petites, doit inévitablement en rencontrer une de capacité insuffisante pour le porter et finir par se loger quelque part) peut, ou conséquence ou bien entraîner l’amputation d’un membre, ou se loger si profondément dans le corps qu’il devienne impossible au chirurgien de l’aller chercher. Vous commencez à vous rendre compte de quelques-uns des dangers qui vous menacent.

Arnold sourit faiblement.

– Mais nous ferons de notre mieux pour empêcher la formation d’un caillot, continua Entrefort ; il est des médicaments dont on peut se servir dans ce but.

– Est-il d’autres dangers ?

– Beaucoup d’autres ; je n’ai point parlé de quelques-uns des plus sérieux. L’un d’entre eux serait que les tissus relâchent leur prise sur la lame et la laissent glisser. Le sang jaillirait, entraînant la mort. Actuellement, j’ignore si la lame est maintenue par la pression des tissus ou les qualités d’adhérence du sérum dégagé par la piqûre. Je reste néanmoins convaincu que, dans l’un et l’autre cas, cette pression peut, à un moment donné, cesser, car elle peut subir diverses influences. Chaque fois que le cœur se contracte et refoule le sang dans l’aorte, celle-ci se dilate un peu, pour se contracter à nouveau dès que s’arrête la poussée. Tout exercice inhabituel, toute excitation inaccoutumée précipite les battements du cœur et peut, par une tension, détruire l’adhésion de l’aorte sur l’arme. Une peur, une chute, un bond ou bien un coup sur la poitrine peut faire vibrer le cœur assez pour que l’aorte lâche prise.

Entrefort s’arrêta.

– Est-ce tout ? demanda Arnold.

– Non ; mais n’est-ce pas suffisant ?

– Plus que suffisant, dit Arnold dont les yeux s’éclairèrent soudain d’une lueur dangereuse, et, ce disant, le malheureux saisissait à deux mains le stylet pour l’arracher et mourir. Je n’avais pas eu le temps de mouvoir un muscle que déjà Entrefort, avec une agilité et une rapidité incroyables, s’était élancé et lui maintenait les poignets. Lentement Arnold desserra les doigts.

– Voyons, dit Entrefort doucement, c’était là un manque d’attention qui eût pu rompre l’adhésion ! Il faut être plus circonspect.

Arnold le regarda, et sur son visage passèrent les expressions les plus différentes.

– Docteur Entrefort, fit-il enfin tranquillement, vous êtes le diable en personne.

Entrefort répliqua :

– Vous me faites trop d’honneur.

Puis se penchant vers le blessé, il murmura :

– Si vous recommencez ça, et des yeux il indiquait le manche du stylet, je la fais arrêter pour assassinat.

Arnold tressaillit et suffoqua, et une expression de terreur envahit sa physionomie. Il rejeta ses bras sur l’oreiller au-dessus de sa tête, me serra fortement la main, et, d’un ton ferme, il dit à Entrefort :

– Mettez-vous à l’ouvrage, Monsieur.

– Approchez-vous, dit Entrefort, et suivez-moi bien. Voulez-vous avoir l’obligeance de m’aider, docteur Rowell ?

Ce dernier, étonné, s’était assis silencieux.

Entrefort avait la main vive et sûre, et maniait le couteau avec une merveilleuse dextérité. Il fit d’abord dans la peau quatre incisions à égale distance l’une de l’autre, partant de la garde. Arnold, à la première entaille, retint son souffle et serra les dents, mais il eut vite reconquis son empire sur lui-même. Chaque incision avait environ deux pouces de long. Hippolyte frissonna et détourna la tête. Entrefort, à qui rien n’échappait, s’écria :

– Attention, Hippolyte ! Regardez bien !

Rapidement, la peau fut rabattue à la limite des incisions.

Ce devait être atrocement douloureux. Arnold gémit : ses mains étaient moites et glacées.

Le couteau plongea dans la chair dont la peau avait été relevée, et le sang coula abondamment. Le Dr Rowell maniait l’éponge. Le couteau effilé travaillait avec célérité. La merveilleuse énergie d’Arnold l’abandonnait. L’étreinte de sa main se faisait farouche ; le regard était noyé et la tête s’affaissait.

En un instant la chair avait été coupée jusqu’aux os ; on voyait maintenant mis à jour deux côtes et le sternum. Quelques rapides sections de plus et l’arme était dégagée entre la garde et les côtes.

– À l’œuvre, Hippolyte… faites vite !

De ses longs doigts minces, qui tout d’abord avaient tremblé, le praticien, avec une rare précision, choisit certains instruments, prit rapidement les mesures de l’arme et de l’espace dégagé à l’entour, puis se mit à ajuster les diverses parties d’une bizarre petite mécanique.

Arnold le suivait curieusement des yeux.

– Qu’allez…, commença-t-il à dire.

Il s’arrêta : une pâleur plus grande lui envahit le visage ; ses doigts crispés se détendirent et ses paupières lourdement se fermèrent.

– Le ciel soit loué ! s’écria Entrefort. Le voilà évanoui… il ne pourra plus nous arrêter. Vite, Hippolyte !

Le praticien fixa la petite mécanique à la poignée de l’arme, saisit le stylet de la main gauche et, de la droite, commença une série de mouvements brusques et rapides, d’avant en arrière.

– Pressons, Hippolyte ! insistait Entrefort.

– Le métal est fort dur.

– L’entamez-vous ?

– Le sang m’empêche de voir.

Au bout d’un instant un bruit sec se fit entendre. Hippolyte tressaillit ; il était nerveux. Il enleva la petite mécanique.

– Le métal est très dur, dit-t-il, et casse les scies.

Le temps d’ajuster une nouvelle minuscule scie, et il reprenait son travail. Au bout de quelque temps, il enlevait la poignée du stylet et le posait sur la table. Il l’avait sciée, laissant la lame dans le corps d’Arnold.

– Bien, Hippolyte ! dit Entrefort.

Il ne lui fallut que quelques instants pour dérober aux regards l’acier brillant de la lame en ramenant les lambeaux de peau et en les cousant fortement.

Arnold revint à lui et regarda sa poitrine. Il parut embarrassé.

– Où est l’arme ? demanda-t-il.

– En voici une partie, répliqua Entrefort, prenant la poignée.

– Et la lame…

– Elle fait désormais inéluctablement partie de votre mécanisme intérieur.

Arnold garda le silence.

– J’ai dû la couper, poursuivit Entrefort, non seulement parce que c’eût été un ornement gênant et peu souhaitable, mais encore, parce qu’il m’a paru judicieux de rendre impossible tout effort pour la retirer.

Arnold ne dit rien.

– Voici une ordonnance, dit Entrefort ; vous prendrez le médicament comme il est prescrit, pendant les cinq prochaines années sans y manquer.

– Pourquoi ? Je vois qu’il contient de l’acide chlorhydrique.

– Si c’est nécessaire, je vous l’expliquerai dans cinq ans.

– Si je suis encore de ce monde.

– Si vous êtes encore de ce monde.

Arnold m’attira vers lui et me chuchota à l’oreille :

– Dites-lui de fuir immédiatement. Cet homme serait capable de lui susciter des ennuis.

Je crus reconnaître une figure mince, pâle et vive parmi les passagers que venait de débarquer à San Francisco un vapeur australien.

– Le docteur Entrefort ! m’écriai-je.

Il me regardait curieusement, tout en me serrant la main.

– Ah ! je vous reconnais maintenant, mais vous avez changé. Vous vous souvenez que je fus obligé de partir aussitôt après avoir tenté cette folle opération sur votre ami : j’ai passé ces quatre années aux Indes, en Chine, au Tibet, en Sibérie, dans les mers du Sud et Dieu sait où. N’était-ce pas une tentative absurde et insensée que cette opération ? Cependant c’était la seule chose à tenter. J’ai abandonné toutes ces folies depuis longtemps. Mieux vaut, pour plus d’une raison, les laisser mourir tout de suite. Pauvre garçon ! Il la supporta crânement ! A-t-il beaucoup souffert par la suite ? Combien de temps a-t-il survécu ? Une semaine… un mois peut-être ?

– Il vit toujours.

– Comment ! s’écria Entrefort, abasourdi.

– Il vit vraiment et même se trouve ici, à San Francisco.

– C’est inouï !

– Vous le constaterez vous-même.

– Sans doute, mais parlez-moi de lui dès maintenant, insista le chirurgien, ses yeux ardents éclairés de cette flamme particulière que j’avais remarquée déjà au cours de l’opération. A-t-il régulièrement pris le médicament que je lui avais prescrit ?

– Régulièrement. À vrai dire, il a lamentablement changé depuis l’opération. Ce garçon de vingt-deux ans, véritable risque-tout, qui n’avait pas plus peur d’un danger ou de la mort que d’un méchant rhume, est aujourd’hui un timide et un trembleur ; il a l’air d’un vieillard ; il se dorlote avec un soin jaloux, redoute à tout instant que quelque chose survienne qui détache les parois de l’aorte de la lame du stylet. C’est un hypocondriaque invétéré ; il est maussade, triste, malheureux à l’extrême. Il s’isole, évite toute émotion, tout exercice ; même il ne lit jamais rien d’émouvant. Ce danger permanent a fait de lui une pitoyable épave. Ne peut-on rien pour lui ?

– Peut-être. Mais n’a-t-il consulté aucun médecin ?

– Aucun. Il a toujours peur d’entendre prononcer son arrêt.

– Allons le voir. Ah ! voici ma femme qui vient à ma rencontre. Elle est venue par le paquebot précédent.

Je la reconnus et restai stupéfait.

– C’est une femme charmante, dit Entrefort. Elle vous plaira beaucoup. Je l’ai épousée, il y a trois ans, à Bombay. Elle appartient à une vieille famille italienne et elle a beaucoup voyagé.

Il nous présenta.

À mon inexprimable soulagement, elle ne se rappela ni mon nom ni mes traits. Je dus lui paraître étrange, car il me fut impossible de me montrer tout à fait indifférent.

Nous nous rendîmes chez Arnold. Je n’étais pas, je l’avoue, sans inquiétude. Je la laissai au salon et j’introduisis Entrefort auprès de mon ami. Arnold était trop préoccupé par ses propres inquiétudes pour être très ému par cette rencontre avec Entrefort, qu’il accueillit avec quelque indifférence.

– Mais j’ai entendu une voix de femme, dit-il, elle rappelle…

Il se tut ; mais, avant que j’eusse pu l’en empêcher, il avait gagné le salon.

Là, il se trouva face à face avec la belle aventurière, aujourd’hui femme d’Entrefort, qui, dans un accès de démente colère, l’avait quatre ans auparavant, frappé d’un coup de stylet, parce qu’il refusait de l’épouser.

Ils se reconnurent à l’instant et tous deux pâlirent ; mais elle, d’intelligence plus vive, se remit plus vite et s’avança vers lui, la main tendue, un sourire sur les lèvres. Lui, fit un pas en arrière, le visage blême.

– Oh ! murmura-t-il, l’émotion, la secousse… cela a fait sortir la lame ! le sang coule par l’ouverture… il me brûle… je me meurs !

Il tomba dans mes bras et expira.

L’autopsie révéla ce fait surprenant qu’il n’y avait nulle trace de lame dans le thorax ; la lame avait été graduellement rongée par l’acide chlorhydrique qu’Entrefort lui avait prescrit dans ce but, et les perforations de l’aorte, qui s’étaient graduellement refermées au fur et à mesure qu’était rongée la lame, étaient depuis longtemps cicatrisées. Tous l’organisme vital était parfaitement sain.

Mon pauvre ami autrefois si hardi et si courageux, était tout bêtement mort d’une crainte vaine et enfantine, et cette femme venait inconsciemment de consommer sa vengeance.

LE PRISONNIER

I

Après que les administrateurs de la prison, siégeant en comité à la prison même, eurent entendu et expédié les réclamations et pétitions d’un certain nombre de condamnés, le directeur déclara qu’on avait entendu tous ceux qui en avaient fait la demande. Ici, une expression de gêne et de malaise qui, pendant la séance, avait assombri la physionomie des administrateurs, s’accentua visiblement. Le président, homme nerveux, énergique, brusque, tranchant, jeta un coup d’œil sur un morceau de papier qu’il tenait à la main et dit au directeur :

– Envoyez un gardien chercher le condamné n° 14.208.

Le directeur tressaillit et pâlit légèrement.

Puis, évidemment interloqué, il balbutia :

– Mais il n’a exprimé aucun désir de comparaître devant vous.

– Néanmoins vous l’enverrez chercher tout de suite, répliqua le président.

Le directeur s’inclina d’un air contraint et ordonna à un gardien d’amener le condamné. Puis, se tournant vers le président, il lui dit :

– J’ignore quel est votre dessein en faisant venir cet homme, et je n’ai naturellement pas d’objection à faire ; je désire cependant, avant qu’il soit ici, formuler une déclaration à son endroit.

– Quand nous vous demanderons une déclaration, rétorqua le président d’un ton glacial, vous la ferez.

Le directeur se laissa retomber sur son fauteuil.

C’était un homme de haute taille, aux traits fins, bien élevé et intelligent, à la physionomie bienveillante. Bien qu’il fût, à l’ordinaire, froid, courageux et maître de lui, il était incapable de maîtriser une certaine émotion qui ressemblait fort à la crainte.

Dans la salle pesait un silence lourd que troublait seul le sténographe officiel, taillant ses crayons.

Les rayons du soleil couchant se glissèrent entre le bord du store et le châssis de la fenêtre, et leur mince lame verticale vint éclairer le siège réservé au condamné. Les regards inquiets du directeur tombèrent finalement sur cette lame de lumière et y restèrent fixés.

Sans s’adresser à qui que ce fût personnellement, le président remarqua :

– Il est des manières d’apprendre ce qui se passe dans une prison sans le secours ni du directeur ni des condamnés.

À ce moment le gardien apparut suivi du condamné.

Celui-ci entra : il marchait avec difficulté, d’un pas traînant ; à l’aide d’un bout de corde, il soulevait du plancher le pesant boulet qu’à ses chevilles rivait une chaîne. Il avait environ quarante-cinq ans. Sans aucun doute, l’homme avait été d’une force physique peu commune ; sa peau blême se tendait sur une ossature puissante. Sa pâleur était particulière et hideuse. Elle était causée en partie par la maladie, en partie par quelque chose de pire ; et ce quelque chose expliquait aussi l’amaigrissement de ses muscles et cette faiblesse manifeste.

On n’avait pas eu le temps de le préparer pour cette comparution devant le comité.

En conséquence, ses orteils nus pointaient par ses chaussures trouées ; le costume de prisonnier qui couvrait son grand corps décharné n’était plus qu’un assemblage de loques malpropres ; on avait depuis longtemps oublié de couper, selon la règle, ses cheveux qui se rebellaient sur sa tête, et sa barbe, comme ses cheveux, toute grisonnante, depuis des semaines n’avait point été taillée. Ces particularités et l’expression de sa physionomie lui conféraient un extraordinaire aspect. Il est difficile de donner de cette expression qui n’avait presque rien d’humain, une idée exacte.

À une certaine férocité contenue s’alliait une inflexibilité de volonté qui le couvrait comme d’un masque. Ses yeux étaient affamés et avides ; ils étaient la seule partie de son être qui parût vivre, et, sous la broussaille des sourcils, ils luisaient. Le front était massif, la tête bien proportionnée, la mâchoire carrée et forte ; le nez long et mince témoignait d’une race ayant dû laisser son empreinte en quelque coin du monde à une période quelconque de l’histoire. Il était prématurément vieux, cela se voyait à ses cheveux gris et aux rides singulièrement profondes qui lacéraient son front et se creusaient au coin des yeux et de la bouche.

Après s’être traîné péniblement dans la salle, il regarda autour de lui, l’œil ardent, comme l’ours que la meute a mis à terre. Son regard circula si rapide et si vide d’une figure à l’autre qu’il n’avait encore pu avoir le temps de se former une idée des personnes présentes, quand ses yeux rencontrèrent le visage du directeur. Ses yeux aussitôt flamboyèrent ; il allongea le cou ; ses lèvres s’ouvrirent, bleuirent ; les rides se firent plus profondes autour des yeux et de la bouche, son corps se raidit ; sa respiration s’arrêta. Cette attitude, sinistre d’autant plus qu’il en était inconscient, il la garda jusqu’à ce que le président d’une voix tranchante eût commandé :

– Prenez ce siège.

Le condamné tressaillit comme si on l’eût frappé et regarda le président. Il respira et sa poitrine eut un sifflement rauque. Une expression d’atroce douleur passa sur son visage. Il laissa retomber le boulet qui résonna sur le plancher et ses longs doigts osseux, crispés, étreignirent sur sa poitrine les lambeaux de sa chemise rayée.

Cela ne dura qu’un instant, puis, à bout de forces, il se laissa tomber sur le siège, où il resta assis, conscient, mais veule, désorganisé, indifférent.

Le président se tourna vers le gardien :

– Pourquoi avez-vous enchaîné cet homme, demanda-t-il, alors qu’il se trouve en un tel état de faiblesse et qu’aucun des autres n’est enchaîné ?

– Mais, monsieur, balbutia le gardien, vous connaissez sûrement l’homme ; c’est le plus dangereux et le plus résolu…

– Nous savons tout cela. Enlevez-lui ses fers.

Le gardien obéit.

Le président se tourna vers le condamné et d’une voix bienveillante dit :

– Savez-vous qui nous sommes ?

Il y eut une pause.

Le condamné rassemblait ses esprits et regardait fixement le président.

– Non, répondit-il enfin, d’une voix creuse et rauque.

– Nous sommes les administrateurs des prisons. Nous avons entendu parler de votre cas et désirons que vous nous disiez à ce propos toute la vérité.

L’intelligence du condamné travaillait lentement et quelques instants s’écoulèrent avant qu’il eût compris. Alors, très lentement aussi, il dit :

– Vous voulez, je suppose, que je vous adresse une réclamation.

– Oui, si vous en avez une à faire.

Le condamné rassemblait toute son énergie. Il se redressa et regarda le président avec une fixité singulière, puis fermement et clairement il répondit :

– Je n’ai pas de réclamation à faire.

Les deux hommes, assis l’un en face de l’autre, se considéraient en silence et, lentement, un pont d’humaine sympathie se tendait entre eux.

Le président se leva, fit le tour de la table qui les séparait, s’approcha du condamné et posa une main sur son épaule décharnée, tandis que dans sa voix passait un accent de tendresse que peu de gens y avaient jamais trouvé.

– Je sais, dit-il, que vous êtes patient et ne vous plaignez jamais, sans quoi depuis longtemps déjà nous aurions entendu parler de vous. En vous demandant de faire une réclamation, je vous demande simplement de m’aider à redresser un tort, s’il y a eu tort. Laissez votre propre volonté entièrement de côté, si vous voulez bien. Supposez, à votre gré, que ce n’est ni notre intention ni notre désir de vous apporter un adoucissement ou de rendre plus dure votre situation. Il y a quinze cents êtres humains dans cette prison qui, tous, sont sous le contrôle absolu d’un seul homme. Si l’un d’entre eux subit un tort sérieux, d’autres le peuvent subir également. Je vous demande, au nom de l’humanité simplement, et d’un homme à un autre, de nous mettre en mesure de rendre la justice en cette prison. Si vous avez en vous les instincts de l’homme, vous vous rendrez à ma demande. Parlez donc, comme un homme, et ne craignez rien.

Le condamné fut ému et piqué. Levant avec fermeté les yeux vers le président, il dit fortement :

– Il n’y a rien en ce monde que je craigne.

Puis il baissa la tête, et, la relevant aussitôt, il ajouta :

– Je vais tout vous dire.

Il modifia sa position, et maintenant la lame verticale de soleil passait sur sa figure et sur sa poitrine, de telle sorte qu’il paraissait être coupé en deux. Il semblait se régaler les yeux à ce jeu de lumière. Quelques instants après, parlant avec lenteur et d’une voix étrangement monotone, il conta :