Jules Mary

LA REVANCHE DE ROGER-LA-HONTE

TOME I

Édition J. Rouff 1887 – 1889

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

À propos de cette édition électronique

Premier épisode

CHAPITRE PREMIER

À deux kilomètres et demi de la station de Saint-Rémy, est le village de Chevreuse, qui donne son nom à la vallée.

C’est un village assez irrégulièrement bâti, dont la moitié est éparpillée dans le fond de la vallée, dont une partie s’allonge le long de la rive de l’Yvette, et dont les autres maisons sont accrochées au flanc du coteau que dominent les ruines intéressantes du château de Chevreuse.

Il y a nombre de maisons de campagne autour du village, quelques-unes habitées l’hiver comme l’été – la plupart, l’été seulement.

Une de ces villas, très élégante, flanquée de deux tourelles au toit en éteignoir, et perdue dans un parc de haute futaie de chênes, était à vendre depuis quelque temps quand, tout au début du printemps 1884, dans le mois de mars, le bruit courut à Chevreuse, à Saint-Rémy et dans les environs que le « château » était vendu à un certain William Farney, un Américain très riche.

Les paysans purent voir, pendant tout le mois d’avril, des ouvriers au château, puis, vers la fin du mois, des voitures de déménagement apportant de Paris un luxueux mobilier.

Dans les premiers jours de mai, tout était prêt ; les domestiques étaient installés puis les chevaux et les voitures, un landau, un coupé, un grand break et une petite charrette anglaise pour les déplacements de chasse. On n’attendait plus que le maître de la maison.

Un jour, descendirent à la gare de Saint-Rémy, à deux heures trente, deux personnes, un homme et une jeune fille.

L’homme était de haute taille, d’apparence très vigoureuse et, quoique jeune encore, il avait les cheveux blancs ; sa barbe aussi, qu’il portait tout entière, était blanche ; il eût été difficile du reste, de lui assigner un âge certain sans crainte de se tromper, car, malgré les cheveux blancs, l’allure, la façon de porter la tête, tout indiquait que cet homme n’avait guère plus de quarante-cinq ans. Le front était large, les yeux noirs semblaient doux, mais une terrible blessure donnait je ne sais quelle physionomie étrange et dure au visage : tout un côté de la figure, en effet, avait été brûlé, et, de ce côté, la barbe avait repoussé plus clairsemée.

La jeune fille pouvait avoir une vingtaine d’années. Grande, élégante, svelte, elle était fort jolie, non point de cette beauté ordinaire qui consiste en des traits réguliers. Elle avait mieux que cela : une physionomie d’une distinction rare, des yeux magnifiques, bleus, mais d’un bleu particulier, presque de la couleur de l’ardoise, avec des cils et des sourcils noirs. Elle était blonde, d’un blond chaud, ardent ; sa chevelure gênante tant elle était épaisse et longue, entourait comme d’une auréole d’or, un frais et fin visage, un peu allongé, au nez droit, aux lèvres rouges, aux tempes très aplaties et au menton légèrement accusé – ces deux derniers signes trahissant une grande énergie, une grande force de caractère. Elle était vêtue simplement, – ainsi que l’homme qui l’accompagnait.

Lorsqu’ils descendirent de leur compartiment de première, le chef de gare les salua. Il reconnaissait l’homme pour l’avoir vu à la station plusieurs fois déjà ; c’était William Farney, le nouveau propriétaire du château de Maison-Blanche ; quant à la dame, le chef pensa que c’était sa fille.

Sir William connaissait son chemin, sans aucun doute, car il n’hésita pas devant les sentiers qui se croisaient devant lui.

En sortant de la gare, il laissa Saint-Rémy sur la droite, tourna à gauche, longea le remblai du chemin de fer et gagna une avenue plantée de marronniers superbes et qui conduisait à l’un des nombreux châteaux de la région, – le château de Coubertin. Au bout, commence le mur du parc.

Le père et la fille quittèrent l’avenue pour traverser une prairie et prendre une allée de peupliers. Au bout de cette avenue se voyait Maison-Blanche.

Le père et la fille s’arrêtèrent un moment.

Il y avait un banc de pierre entre deux peupliers, à l’endroit où l’avenue rejoignait la route.

Ils allèrent s’y asseoir.

Puis William Farney adressa, en anglais, la parole à sa fille.

– Seras-tu heureuse ici, ma chère enfant ?

– Je le crois, mon père : le pays est adorable.

– Du reste, Paris est à deux pas et tu penses bien que je ne t’ai pas conduite ici pour t’exiler et t’apprendre la solitude.

– Oh ! mon cher père, partout où vous êtes, l’ennui ne vient jamais. Je me passerais du monde aisément.

– Oui, Suzanne, je le sais, mais tu as besoin de plaisirs et je ferai tout mon possible pour te procurer des distractions.

– Vous êtes bon.

Le soleil éclairait ardemment le château, plus blanc à cette distance parce qu’il ressortait sur le vert sombre de la haute futaie des chênes.

– Oui, mon père, fit la jeune fille en s’appuyant sur le bras de William Farney, je serai heureuse ici, très heureuse.

William regarda sa fille tendrement, et il étouffa un soupir.

CHAPITRE II

Lorsque Roger avait quitté pour la seconde fois la France, emportant le précieux fardeau de Suzanne presque endormie dans ses bras, il n’avait fait qu’un court séjour en Belgique : le temps d’acheter un peu de linge pour sa fille et pour lui.

Après quoi il avait pris passage avec Suzanne à bord d’un paquebot à destination de New York.

Il resta quelques mois seulement dans cette ville ; une occasion s’offrant à lui de diriger une usine importante à Québec, il alla s’installer au Canada.

Il s’était remis au travail avec une sorte d’âpreté, rêvant de reconstituer sa fortune et de revenir en France la consacrer tout entière, s’il le fallait, à la découverte du mystère qui enveloppait le drame de Ville-d’Avray.

Il usait ses forces à des labeurs acharnés, passant ses nuits à des recherches scientifiques, essayant de trouver, le premier, quelques nouvelles formes d’exploitation et qui, remplaçant les procédés vieillis, lui donneraient à bref délai la richesse.

Il avait repris, comme s’il n’avait pas quitté la France, ses travaux d’autrefois, faisant, comme autrefois encore, deux parts de sa vie, l’une à sa fille Suzanne, l’autre à ses travaux de chimie et de mécanique.

Un travail aussi énergique, soutenu par une intelligence très alerte et très développée, devait lui porter bonheur.

Coup sur coup, Roger fit deux ou trois découvertes importantes qui devaient transformer la fabrication de l’acier.

Les Américains sont audacieux et intelligents. Roger trouva auprès d’eux l’appui qu’il lui fallait, et, comme il était lui-même intelligent et audacieux, on ne s’enquit point de son passé ni des raisons qui lui avaient fait quitter la France.

Il revint à New York, où on lui facilita la mise en œuvre de ses procédés de fabrication. Ils réussirent, au-delà même de ses espérances.

Dès lors, ce fut fini.

En quelques années, il eut une des plus importantes aciéries de New York, qui rivalisa avec les plus connues d’Europe puis d’autres maisons s’élevèrent sous sa direction.

Laroque n’eut bientôt plus à s’occuper de l’avenir de sa fille.

Associé toujours, – avec de gros intérêts, – il ne fut jamais en nom. Il se souvenait du passé et ne voulait pas attirer trop près l’attention de l’opinion.

Il craignait, non pour lui, mais pour Suzanne.

Lorsqu’il était au Canada, alors que Suzanne n’avait encore que huit ou neuf ans, il avait pu changer son nom de Roger Laroque contre celui de William Farney.

Il avait trouvé à Québec un employé de l’usine dont il était directeur et dont la douceur, la grande intelligence et la droiture l’avaient tout de suite attiré.

Une amitié avait commencé entre eux, – elle n’était qu’à l’état d’ébauche, – quand un événement dramatique la resserra tout à coup pour la dénouer presque aussitôt.

Un incendie, – un de ces terribles sinistres comme seule l’Amérique nous en montre parfois, – éclata à Québec.

La maison où demeurait Laroque fut une des premières atteintes. Laroque se sauva, mit sa fille en sûreté et courut chez son ami, lequel portait ce nom de William Farney.

La maison de Farney était en flammes. Farney, à une fenêtre, tendait désespérément ses bras, montrant aux spectateurs affolés sa fille, une enfant de dix ans, pour laquelle il implorait la pitié et le courage.

Des flammes les environnaient, les atteignaient, brûlaient leurs cheveux, leurs vêtements. Des poutres se détachaient du plafond, les escaliers étaient crevés, la mort hideuse, épouvantable, approchait pour le père et la fille.

Roger Laroque vit le danger et ne réfléchit pas.

Il fit planter des échelles contre le mur et, les échelles n’arrivant pas jusqu’à la fenêtre, il accrocha une corde d’incendie munie d’un solide crochet, à l’une de ses extrémités, à la fenêtre où se trouvaient le père et la fille.

Il grimpa à cette corde jusqu’en haut :

– Donnez-moi votre fille, William, dit-il.

Le pauvre homme tendit l’enfant évanouie, que Roger retint dans ses bras, en se laissant dégringoler jusqu’à l’échelle.

Puis il descendit. L’enfant était sauvée. Il voulut remonter. Il n’était plus temps.

Voyant sa fille hors de danger et ne craignant rien pour lui-même, William avait profité de la corde pour descendre, mais le mur s’était effondré, la corde s’était détachée et l’homme était tombé en bas, avec des décombres enflammés.

Il avait les deux jambes brisées.

Roger Laroque lui-même avait eu le visage éraflé par une poutrelle qui n’était qu’un brasier rouge ; il était à jamais défiguré. Par bonheur, les yeux avaient été préservés.

Du reste, son héroïque dévouement devait être inutile.

La petite fille avait été si épouvantée par l’horrible danger qu’elle avait couru, qu’elle fut prise, cinq ou six jours après, par une grosse fièvre qui l’emporta.

William Farney adorait sa fille.

Il fut plongé, après cette mort, dans un sombre désespoir.

Quand il guérit, la tristesse demeura, la joie ne revint pas.

L’amitié était devenue plus étroite entre les deux hommes, si étroite même que Roger, un jour, n’hésita pas à lui faire la confidence de ce qu’il était, de ce qu’il avait été, ne lui cachant rien.

William Farney le crut.

Un jour, Farney disparut de l’usine.

Il avait écrit à plusieurs de ses amis que, s’ennuyant depuis la mort de sa fille, il voulait chercher aventure, et, avec les ressources dont il disposait, gagner le nord du Canada pour y faire du trafic.

À Laroque seulement, il avait écrit qu’il était résolu à mourir et qu’il voulait qu’on ignorât son suicide ; non point qu’il eût honte de mourir ainsi et d’en finir avec une vie qui lui était insupportable depuis la mort de sa fille, mais il avait résolu de mourir ignoré et de laisser planer une éternelle incertitude sur sa mort.

Il envoya à Roger tous les papiers pouvant prouver l’identité d’un William Farney et de sa fille, et il achevait la lettre en disant :

« Gardez ces papiers, mon cher ami, je veux qu’ils deviennent les vôtres, afin qu’ils vous donnent la sécurité, si jamais, comme vous en avez le secret espoir, vous retournez en France. Personne ne prouvera que Farney est mort. Substituez-vous à moi, substituez votre fille à ma pauvre enfant. Vous êtes désormais William Farney et non plus Roger Laroque et le hasard devait bien faire les choses puisque nos deux filles s’appelaient Suzanne… Adieu, William, soyez heureux dans votre enfant ! »

À la lettre – lettre étrange – étaient joints, en effet, tous les papiers du mort, tous les papiers de sa fille.

– Eh bien, j’accepte, murmura Roger, cela me servira sans doute.

Et effectivement, lorsque Roger revint à New York, il se fit appeler du nom de son ami.

Il savait l’anglais avant sa condamnation. Il se perfectionna dans cette langue et en vint bientôt à la parler très purement, à l’écrire correctement.

C’est ainsi que s’étaient écoulées les années et Suzanne, au fur et à mesure que l’enfant devenait jeune fille, oubliait qu’elle s’était appelée Laroque, pour ne plus répondre qu’à son nom de Suzanne Farney.

Oubliait-elle vraiment ?

Quand Roger quitta définitivement le Canada, pour s’établir à New York, il mit sa fille dans une excellente pension de cette ville. Elle y resta jusqu’à l’âge de seize ans, y fit de fortes études, et en sortit sachant parfaitement, outre le français qu’elle avait continué de parler, l’anglais et l’italien. Elle était devenue également excellente musicienne et les professeurs de dessin lui avaient prédit de vrais succès si elle voulait travailler sérieusement la peinture.

Quand elle n’eut plus rien à apprendre en pension, elle revint chez son père. Elle était simple de goûts, très modeste, d’un caractère timide, – restée française malgré l’éducation et les mœurs américaines, elle témoigna tout de suite de la plus grande répulsion pour le monde.

Si elle s’était écoutée, elle ne fût jamais sortie de la jolie villa que son père habitait à une demi-heure de New York, tout près des aciéries, et sa santé en eût souffert.

Heureusement, Laroque veillait.

Il lui apprit à monter à cheval, l’accompagnant dans de longues promenades matinales, sous la fraîche et fortifiante brise de mer, l’habituant aux intempéries, au froid, à la pluie, à la chaleur, en l’obligeant à sortir par tous les temps.

Suzanne était donc devenue vigoureuse, sans rien perdre de sa grâce féminine, de sa sveltesse, de sa distinction.

Cette question : « Avait-elle oublié ? » que de fois Roger se l’était faite à lui-même, dans le calme lourd des nuits sans sommeil, quand revenaient à son esprit, trop surexcité de travail, les cauchemars du passé.

Avait-elle oublié ? Il croyait en être sûr… Jamais, depuis dix ans, la moindre allusion, la moindre hésitation, un regard, une phrase inachevée, un geste qui pût lui faire soupçonner une arrière-pensée chez sa fille.

Lorsque, riche désormais, laissant à New York des affaires en pleine prospérité, il songea à revenir en France, il l’avait dit à sa fille en essayant de surprendre chez elle quelque rapide épouvante, suscitée par les souvenirs d’autrefois…

– Mon enfant, nous allons quitter New York pour aller habiter Paris que tu ne connais pas, où je ne t’ai jamais conduite. Cela t’ennuie-t-il et préfères-tu que nous restions où nous sommes ?

– Partout où vous irez, mon père, je vous suivrai.

Elle avait dit cela avec calme, et rien, dans sa physionomie, ne pouvait faire croire à Roger qu’elle avait une arrière-pensée.

Cependant, quand Laroque fut parti, quand il ne fut plus là pour la surveiller, quelque chose changea soudain dans son visage, qui s’assombrit ; elle eut un pli au front ; un souci était né en cette âme ; une tristesse peut-être. Elle s’assit lentement sur une chaise, près d’une fenêtre entrouverte ; elle leva ses beaux yeux limpides vers le ciel où roulaient, dans un bleu intense, quelques nuages blancs que le vent, justement, poussait vers la France, et elle soupira.

CHAPITRE III

Deux mois après, ils étaient à Paris et descendaient à l’hôtel Scribe, au-dessus du Jockey-Club, un hôtel affectionné par les étrangers riches et où Laroque savait trouver des Américains.

Il voulait établir tout de suite quelques relations dont il aurait usé pour éloigner de lui les soupçons si des soupçons avaient pu l’atteindre.

Il redoutait peu de choses, en somme.

Il était connu, par les principales maisons de banque de Paris, comme l’inventeur des procédés nouveaux qui avaient fait la fortune des grandes aciéries de New York.

Bien qu’il ne fût pas en nom, on le savait associé.

C’est donc un terrain solide qu’il sentait sous ses pieds : si Roger Laroque était un forçat, William Farney, en revanche, était un gentleman honoré, bien posé, d’une intelligence supérieure, et, par-dessus tout et ce qui ne gâte rien, extrêmement riche, possesseur d’une fortune dont chacun pouvait connaître la source.

Puis le pauvre homme était sûr de pouvoir passer devant tous ceux qui avaient été mêlés à son affaire autrefois sans qu’ils le reconnussent.

Roger Laroque, possesseur d’une grosse fortune, légitime récompense en somme du travail persévérant, n’était-il pas libre d’en jouir paisiblement ? Mais non ! Comment se prélasser sur un lit de millions quand on porte un nom déshonoré par une erreur de la justice des hommes ?

Grâce à l’or gagné en Amérique, Roger Laroque possédait le levier le plus puissant pour arriver secrètement à la fin d’une enquête qui devait rendre au nom de Roger Laroque toute son honorabilité.

Il lui semblait qu’une volonté supérieure avait présidé à la préparation de sa revanche. Est-ce que l’accident d’où il était sorti défiguré n’était pas une œuvre de la Providence ? Tout ne dépendait plus que de lui maintenant, de son énergie, de son désir de réhabilitation. Il voulait rendre à sa fille le nom de Laroque ; celui de Farney ne pouvait être qu’un subterfuge, bon pour un coupable, inacceptable pour un honnête homme, encore plus pour l’enfant de cet honnête homme.

Ce qui lui coûterait le plus dans ce grand Paris transformé pour lui en désert, ce serait de ne pas revoir Guerrier, le brave garçon qu’il avait tiré de l’ornière, dont il avait fait un homme et qui, seul, alors que tout le monde croyait Roger coupable d’un crime, n’avait jamais douté de son bienfaiteur. Quand on a de grandes choses à faire, on a besoin de s’appuyer sur quelqu’un, de lui confier ses résolutions, de lui demander conseils et encouragements.

Pour retrouver Guerrier, il alla rue Saint-Maur et, au concierge – qu’il ne connaissait pas – le pauvre homme n’hésita pas à poser à tout hasard une question.

– Pardon, dit-il, avec un fort accent anglais, est-ce que monsieur Guerrier est toujours employé ici ?

– Qui ça, Guerrier ? le caissier de Roger-la-Honte ?

– Roger-la… ? demanda l’inconnu, d’une voix indignée.

– Eh oui, Roger Laroque, l’assassin de Larouette.

Laroque, blême de fureur, ne put réprimer un mouvement de brusquerie. Il saisit le bras du bavard et le lui serra avec une telle force qu’il lui coupa net les ailes de son éloquence.

– Aïe ! cria le pauvre diable. Qu’est-ce qui vous prend ? Vous m’avez fait un bleu.

– Voilà pour le soigner, dit Laroque en lui glissant quarante sous dans la main. Je suis étranger et je ne connais rien à vos histoires de brigands. J’ai besoin de voir monsieur Guerrier, qu’on a recommandé à un de mes amis pour une place vacante de caissier. Où demeure-t-il ?

– Rue de Châteaudun, 18. Il est employé à la banque Terrenoire et Compagnie, boulevard Haussmann, une bonne maison. Encore un rude jobard, votre Guerrier ! Il vient parfois ici pour serrer la main à d’anciens camarades et quand on lui parle de son ancien patron, il se fâche si on a l’air de douter de l’innocence de ce scélérat.

Fort heureusement, Roger Laroque n’entendit pas le dernier mot. Il avait déjà sauté dans un fiacre en disant au cocher :

– Rue de Châteaudun, 18.

Donc, Jean Guerrier, n’avait pas plus douté, après qu’avant, de l’honneur de son patron. Donc, Roger pouvait se fier à lui.

Le nom de Terrenoire réveilla en Laroque un souvenir douloureux. Ah ! l’affreuse journée où celle où l’usinier aux abois avait contracté chez ce banquier un emprunt inespéré, sans autre recommandation que l’éloquence persuasive de Jean.

Roger revoyait la physionomie à la fois douce et sombre de M. de Terrenoire, l’air sévère, presque sinistre, de son associé, M. de Mussidan, et il s’étonnait encore de leur facilité à obliger un homme qu’ils ne connaissaient pas.

Le cocher venait d’arrêter Roger rue de Châteaudun.

Le voyageur descendit, paya et s’arrêta sur le pas de la porte.

Voilà maintenant qu’il hésitait à venir troubler la tranquillité de son ancien protégé. Il se faisait scrupule de l’associer à son malheur, de le compromettre peut-être en l’associant à de vaines recherches où, au lieu de trouver l’assassin de Larouette, on risquait de se heurter à la police.

Non, il n’irait pas voir Guerrier. Laroque était bien mort pour le passé.

Il n’y avait plus que William Farney, riche étranger dont les dollars lui permettraient de se créer en France les plus hautes relations, si bon lui semblait.

Et, le cœur tout gonflé par le chagrin de son isolement, Laroque traversa la rue.

En face le 18, se trouve une librairie-papeterie où les journaux illustrés sont accrochés à la devanture, Roger s’arrêta à regarder machinalement les gravures.

De temps à autre, il jetait un coup d’œil furtif sur la porte de la maison de Guerrier. Il aurait tant voulu revoir le jeune homme ; mais à coup sûr, il ne lui parlerait pas.

Soudain, Laroque se sent frapper légèrement à l’épaule. Il se retourne.

C’est Guerrier !

– Tais-toi, enfant. Je suis perdu, puisque tu m’as reconnu.

– Vous, patron ! Est-il possible ! Oh ! c’est bien vous ! Mon Dieu ! que vous êtes changé ! Un accident ? Vous êtes tombé dans le feu, ou bien…

Laroque arrêta un fiacre, y monta et ne se crut en sûreté que lorsqu’il eut baissé les stores. Il était très pâle ; un tremblement convulsif l’agitait.

– C’est curieux, murmura-t-il, je ne croyais pas qu’on pouvait avoir peur quand on n’est pas coupable.

– Peur ! répéta Guerrier. Vous êtes sauvé, puisque j’ai eu le bonheur de vous rencontrer. Personne n’aura jamais l’idée de venir vous chercher chez moi.

– Me cacher ? Jamais ! Je ne suis pas venu en France pour y vivre en malfaiteur impuni. Me voilà riche, très riche, et tout ce que je possède, je le consacrerai à trouver l’assassin de Larouette ! Mais comment m’as-tu reconnu ?

L’ancien caissier de Laroque lui prit les mains et les lui serrant affectueusement :

– Il n’y a rien dans ce fait qui puisse vous inquiéter. Écoutez-moi bien : en toute autre circonstance, jamais je n’aurais retrouvé dans votre visage les traits de mon bienfaiteur. Mais songez que, depuis l’année fatale, je n’ai jamais passé un seul jour sans penser à vous, sans espérer vous revoir. Il me suffisait de fermer les yeux pour vous évoquer, tel que je vous voyais autrefois. Or, tout à l’heure, au moment où j’allais rentrer chez moi, je songeais à vos malheurs et je me disais : « Monsieur Laroque doit être mort, puisqu’il n’a pas trouvé le moyen d’envoyer de ses nouvelles à Jean Guerrier. Il ne souffre plus. » Et cependant, tout en me répétant ces tristes choses, un pressentiment me faisait battre le cœur. L’espoir renaissait en moi, et je m’écriai sans souci des passants qui pourraient me prendre pour un fou : « Il vit, je le reverrai ! » À peine avais-je prononcé ces paroles que mes regards s’arrêtaient sur vous. Je ne vous voyais que de profil et je vous ai reconnu au premier coup. Il y a dans la tournure d’un homme que l’on connaît bien, dont le souvenir remplit votre cœur, un je-ne-sais-quoi auquel on ne se trompe pas. Le corps a sa physionomie comme le visage. Votre façon de pencher la tête, certains gestes qui vous sont familiers vous ont désigné du premier coup à un homme qui, à cet instant même, concentrait toutes ses pensées sur l’absent. Monsieur Laroque, personne autre que moi ne saurait vous reconnaître. Votre visage, qu’un cruel accident…

– Ne dis pas cruel, mais heureux. Sans cet accident, comment pourrais-je espérer affronter Paris sans retomber dans les griffes de mes bourreaux !

– Votre visage, dis-je, est absolument transformé. Vos cheveux blanchis avant l’âge achèvent l’illusion. Votre accent anglais me paraît tout à fait pur. À part quelques rectifications à faire dans votre attitude, je suis convaincu que pas un de nos anciens ouvriers, pas un des magistrats et des juges devant qui vous avez comparu, ne reconnaîtra Roger Laroque dans…

– William Farney. Tel est mon nouveau nom et je ne l’ai emprunté à personne. Ce nom, je le tiens d’un honnête homme qui me l’a légué en retour de mon dévouement pour sa fille que j’ai arrachée aux flammes. Je pouvais accepter ce don suprême, non pour moi, mais pour ma pauvre Suzanne !

– Mademoiselle Suzanne est revenue avec vous ? Elle doit être bien belle.

– Et toujours bonne.

– Est-ce que… ?

Jean s’arrêta sur cette interrogation. Il était très rouge et n’osait préciser sa pensée.

– Parle, mon enfant, dit-il. Ne crains pas de raviver en moi des souffrances auxquelles j’aurais succombé depuis longtemps, n’était l’espoir de la réhabilitation. Tu veux me demander, n’est-il pas vrai, si Suzanne a oublié la terrible scène du procès ? L’a-t-on assez torturée, la pauvre enfant ! Il lui a fallu toute l’énergie qu’elle tient de son père pour ne pas succomber à cette barre où un juge impitoyable n’avait pas craint de l’appeler. Elle en sortit vivante ; mais tu as dû le savoir, une fièvre violente s’empara d’elle. Elle fut de longs jours entre la vie et la mort. Enfin, on la sauva et maintenant elle fait toute ma joie, toute mon espérance. À la suite de cette nouvelle épreuve, conséquence des précédentes, Suzanne perdit la mémoire. Il fallut recommencer son instruction comme si elle n’avait jamais rien su. Tout autre que son père se serait désolé ! Moi je bénissais cette nuit qui avait envahi le cerveau de l’enfant. Je crois que Suzanne a oublié… Quoi qu’il en soit, elle n’a jamais fait la moindre allusion au drame qui a traversé son enfance.

Ils arrivèrent ainsi à l’extrémité des Champs-Élysées. Ils avaient tant de choses à se dire qu’ils ne savaient même pas où ils étaient. Le cocher frappa à la vitre, demandant des ordres.

Laroque se fit conduire au restaurant le plus proche. Ils s’y enfermèrent dans une salle à part, craignant d’être vus ensemble. Précaution utile : que de fois on avait demandé à Guerrier s’il savait ce qu’était devenu le forçat évadé ! Il y avait danger même pour William Farney de se trouver en public auprès de son ancien caissier.

C’est à peine s’ils touchèrent aux plats. Ils avaient hâte de reprendre la conversation interrompue.

– Et toi, mon enfant, demanda Laroque, tu ne me dis pas tout ce que tu as fait depuis notre séparation. Tu n’es pas marié ; sans quoi, je le saurais déjà. Aimes-tu quelqu’un ?

– J’aime quelqu’un, répondit franchement Guerrier, sans remarquer l’expression de désappointement que ces mots amenèrent subitement sur les traits du fugitif.

Roger Laroque avait pensé souvent à Guerrier en voyant Suzanne grandir et devenir chaque jour plus belle. Les pères s’imaginent toujours être assez forts pour préparer la destinée de leurs enfants. Ils comptent sans la fantaisie du hasard qui gouverne les cœurs tout aussi bien que les empires.

Guerrier eut bientôt fait de résumer son histoire. La vente de l’usine l’avait mis d’abord sur le pavé. Il avait fait de vaines démarches pour retrouver une nouvelle situation ; personne ne voulait donner du travail à l’ancien caissier de Roger Laroque. Mais un matin, Jean avait reçu un billet laconique, et il était sorti de chez lui, plein d’espoir. Ce billet disait :

« Monsieur Guerrier,

« Vous êtes prié de vous présenter demain, à onze heures du matin, chez M. de Terrenoire, qui a une communication importante à vous faire. »

Or, Guerrier n’aurait jamais osé s’adresser à l’ancien ami de M. de Vaubernier. Il redoutait des reproches au sujet des 45 000 francs si généreusement prêtés en 1872 et dont la perte devait être sensible au banquier et à son commanditaire.

Était-ce au sujet de cette somme qu’on le mandait ? Qu’y pouvait-il ? Rien.

Ce fut avec les plus vives appréhensions qu’il se rendit à l’invitation.

Contrairement à cette attente, M. de Terrenoire le reçut avec la même bonne grâce que la première fois. Il lui remit sous les yeux la recommandation si pressante de son ancien camarade de collège, feu Vaubernier.

– Je vous avais offert, dit-il au jeune homme, de vous donner la succession de mon caissier dès qu’il prendrait sa retraite. Il part la semaine prochaine chez un de ses enfants qui réside en Bretagne. Il y finira tranquillement ses jours. Voulez-vous sa place, oui ou non ?

Guerrier accepta avec reconnaissance.

Des 45 000 francs, il n’en fut même pas question, encore moins de Roger Laroque. Ces bienfaits ne s’arrêtèrent pas là.

M. de Terrenoire ouvrit à Jean sa maison comme au protégé d’un ami dont on respecte la volonté.

À la fin de l’été, il l’emmenait chasser avec lui dans sa belle propriété de Sologne, à Lamotte-Beuvron. C’est là que, d’année en année, il vit s’épanouir la beauté merveilleuse de Marie-Louise, fille de M. Margival, l’employé principal de la banque de Terrenoire, vieillard que son patron n’aimait pas seulement pour sa probité, son zèle et son intelligence au travail, mais dont il avait fait son ami.

Au château comme à la ville, Marie-Louise était traitée par M. de Terrenoire avec une affection égale à celle qu’il portait à sa fille, Mlle Diane, si belle aussi et si bonne.

Guerrier aimait Marie-Louise, en était aimé, et, comble de bonheur, son amour était encouragé par le père et par l’ami du père.

– Et à quand le mariage ? interrompit Laroque en souriant.

Guerrier ne répondit pas. À la joie succédait une morne tristesse qui se peignait sur sa physionomie.

Roger lui prit les mains.

– Il y a des obstacles ? demanda-t-il ; du côté de la mère ?

– Monsieur Margival est veuf.

– Alors ?

– Alors… Non, je ne puis vous dire… c’est trop affreux.

– Dis-moi tout, au contraire, mon enfant. Les malheurs et l’âge m’ont donné une expérience dont tu pourras profiter. Un conseil de Roger Laroque en vaut un autre. D’où vient l’obstacle ?

– D’une femme.

– Ah ! fit Roger avec étonnement.

– Oh ! vous ne sauriez trouver. Cette femme n’est autre que…

Le nom ne pouvait sortir de la bouche du jeune homme. Roger insista et Jean, faisant effort sur lui-même, lui dit tout bas :

– La comtesse.

– Madame de Terrenoire ? Et pourquoi ?

– Elle m’aime.

– Ah ! Quel âge a-t-elle donc ?

– L’âge où la femme est dans l’éclat d’une beauté qu’elle sait condamnée à disparaître bientôt.

– L’âge terrible. Es-tu certain de n’avoir pas commis auprès de la comtesse une inconséquence qu’elle aura prise pour un témoignage d’amour ? N’as-tu pas éprouvé, ne fût-ce qu’un instant, quelque entraînement vers elle ? Parfois, la chair parle quand le cœur reste muet. Souviens-toi.

– Jamais ! Jamais ! J’avais pour madame de Terrenoire une affection pieuse. N’est-elle pas la femme de mon bienfaiteur ? Je ne lui ai jamais parlé qu’avec respect.

– C’est une femme romanesque, sans doute ? Tu l’aurais vue triste, préoccupée. Tu auras cru bien faire en essayant, par de bonnes paroles, de chasser en elle les idées noires. Il n’en faut pas davantage pour qu’une femme romanesque, se trompant aux apparences, voie s’ébaucher le roman d’amour attendu et dans lequel elle se lancera à corps perdu, sans souci des malheurs qu’elle accumulera sur elle et autour d’elle. Tu ne dis pas non, enfant ; c’est donc que j’ai mis le doigt sur la plaie. Roger Laroque en sait long, vois-tu sur les hommes et sur les femmes aussi. Roger Laroque a vécu, trop longtemps vécu.

– Eh bien, oui, c’est vrai, dit enfin Guerrier, tout cela est de ma faute, et je m’en aperçois seulement aujourd’hui, ou plutôt c’est vous qui m’en faites apercevoir. J’ai commis l’imprudence de dire à la comtesse combien je souffrais de la voir souffrir d’un chagrin mystérieux que rien ne pouvait expliquer. Je me suis plu à lui retracer toutes les raisons qu’elle avait d’être heureuse. Je fis même un jour l’éloge de monsieur de Terrenoire, mais elle me coupa la parole en s’écriant : « Lui ! Vous ne voyez donc pas qu’il n’a d’yeux que pour ces Margival ! Au reste, peu m’importe, si j’ai un désir, c’est qu’il s’occupe plus de la Marie-Louise que de Diane ! Ah ! vous ne le connaissez pas ! » Ces paroles singulières me glacèrent le cœur. La comtesse me parut une énigme indéchiffrable.

– En effet, Dieu te préserve, mon enfant, d’aimer un de ces monstres féminins qui ne recherchent dans l’amour que l’âpre volupté du fruit défendu. Mais arrivons au fait : tu es bien sûr que la comtesse s’est éprise d’une belle passion pour ta personne ?

– Ne plaisantez pas, monsieur Laroque. Voici ce qui s’est passé, il y a trois mois. C’était un dimanche, je m’étais rendu, rue de Chanaleilles, à l’hôtel Terrenoire, dans l’espoir d’y rencontrer Marie-Louise. La comtesse était seule. Diane venait de sortir avec son père et monsieur de Mussidan. La comtesse me reçut dans son boudoir. Jamais je ne l’avais vue aussi abattue, aussi découragée de vivre. J’essayai de la distraire en lui parlant de toutes les banalités du jour. Elle ne m’écoutait pas, et soudain, je la vis pleurer. Alors, je me tus et à mon tour des larmes me vinrent aux yeux. Ce mouvement de sensibilité, comment l’interpréta-t-elle ? Son esprit s’égara. « Soyez franc, s’écria-t-elle en prenant mes mains dans les siennes, est-ce pour cette Margival ou pour moi que vous venez ici ? » Que répondre ? J’allais déclarer que j’aime Marie-Louise, que Marie-Louise est toute ma pensée. Comment dire ces choses à une folle dont la passion éclate dans les yeux et qui croit aux rêves qu’elle s’est forgés. J’allais me dégager lorsque ses lèvres vinrent se coller aux miennes. Ce baiser me brûla comme un fer rouge. « Ne réponds pas, dit-elle, je ne veux pas savoir. Je t’aime, moi, et je t’appartiens. Ne suis-je pas mille fois plus belle que Marie-Louise, une enfant qui commence à peine à bégayer l’amour ? » Alors seulement je la repoussai avec l’indignation que peut éprouver un honnête homme pour une créature aussi perverse, et je m’enfuis comme un fou. Rentré chez moi, je crus avoir rêvé ; mais non ! l’épouvantable réalité se dressait devant moi : j’étais aimé par la femme de mon bienfaiteur. Oh ! ce baiser infâme, il me soulève le cœur de dégoût.

Les deux hommes restèrent longtemps silencieux.

– T’es-tu expliqué enfin avec la comtesse ? demanda Roger.

– Jamais. Je l’évite autant que possible. Mon silence dédaigneux a relevé sa fierté. Mais je sens qu’elle m’aime encore. Lorsque mes regards s’attachent sur ceux de Marie-Louise, la comtesse se trouble, et la jalousie se peint sur sa physionomie. Bientôt cette femme me haïra autant qu’elle m’aura aimé ; mais je crains moins sa haine que son amour.

– Marie-Louise t’aime, dit Laroque. Tu es assuré du consentement de son père, de l’assentiment du comte, pourquoi retarder une solution qui te mettrait à l’abri de la comtesse ?

– J’attends d’un jour à l’autre que Terrenoire m’encourage à parler.

– Pourquoi monsieur de Terrenoire ? C’est à monsieur Margival, au père, qu’il faut t’adresser.

– Non, vous ne savez pas tout : Margival a sacrifié toutes ses ressources pour donner à sa fille une éducation complète. Marie-Louise sera dotée par l’ami de son père. En m’adressant à ce dernier, j’aurais l’air de courir après cette dot. J’attends que mon patron veuille bien me dire : « Faites votre demande. » Je n’attendrai pas longtemps, c’est ma conviction.

Roger réfléchit un instant. Il résumait ses impressions.

– Et monsieur de Mussidan ? dit-il enfin. Est-il pour toi ? Cela importe peu, il est vrai, puisque c’est un étranger dans les deux familles. Néanmoins, son appui ne te serait pas inutile.

– Monsieur de Mussidan ? fit Guerrier. Il ne s’occupe guère de moi. Il n’a d’yeux que pour mademoiselle Diane de Terrenoire.

– Ah ! quel âge a-t-il donc ?

– C’est un de ces hommes bien conservés dont on ne saurait dire d’âge. À coup sûr, il a dépassé la cinquantaine, bien qu’au premier abord il paraisse à peine quarante ans. Correct, froid, un peu compassé, cet homme ne sort de son silence énigmatique que lorsque mademoiselle Diane est devant lui. Oh ! je compte bien peu pour lui. Il n’a ni à approuver ni à désapprouver mon mariage.

Roger Laroque eut un sourire étrange. Il aimait à se rendre compte de tout.

– Si au lieu d’aimer Marie-Louise, tu avais aimé mademoiselle de Terrenoire, aurais-tu pu espérer l’appui de l’ami de son père ?

– Jamais ! Diane est aimée d’un jeune homme, monsieur Robert de Vaunoise, je puis affirmer que ce jeune homme est détesté de monsieur de Mussidan. Mais ce sont là des choses qui ne nous regardent pas. Je n’ai rien à dire contre monsieur de Mussidan. Je le redoute, néanmoins, non pour moi, mais pour le comte. Le rôle que joue cet homme sombre dans la maison de mon bienfaiteur m’a donné souvent à réfléchir. Monsieur de Mussidan me paraît porter le malheur avec lui. Son regard m’effraye. Aime-t-il Diane ? À-t-il le dessein, malgré la disproportion d’âges de la demander en mariage ? Ce serait faire payer bien cher au comte l’appui matériel qu’il lui a prêté dans sa maison de banque ! Quoi qu’il en soit, il ne réussira pas, mademoiselle de Terrenoire aime Robert de Vaunoise, et si ce jeune homme, qu’on dit appartenir à une famille ruinée, osait se déclarer, il aurait le consentement du comte, qui, certes, est un honnête homme et laissera à sa fille le choix d’un parti tout à fait honorable d’ailleurs.

– Concluons, dit Laroque. Ton mariage se fera prochainement, je ne veux pas que tu doives ta fortune au comte. Que te faut-il pour monter une maison de banque ? Quatre ou cinq cent mille francs ? Je les tiens à ta disposition.

Disant cela, Roger souffrait intérieurement. Suzanne eût été si heureuse avec Jean.

– Nous parlerons de cela, s’écria le premier avec des larmes de reconnaissance dans la voix, quand la justice vous aura réhabilité : c’est de vous qu’il faut vous occuper. Tout ce que vous avez de ressources, d’énergie morale, de vouloir, vous avez à le consacrer à la découverte de l’assassin de Larouette. Quant à moi, dès que je pourrai vous être utile dans vos recherches, je serai prêt !

– Je sais où te trouver, dit Laroque. Bientôt, j’aurai besoin de toi. Mon grand chagrin sera de ne pas assister à ton mariage, qui, j’espère, ne tardera pas. Ce mariage accompli, la comtesse oubliera sa folie d’un jour et, s’il reste encore dans son cœur un bon sentiment, elle rougira d’avoir pensé à troubler un bonheur qu’elle aurait dû protéger.

Les deux hommes se séparèrent en se promettant un mutuel appui. Roger était heureux d’avoir pu, depuis tant d’années qu’il se cachait, parler à visage découvert devant un ami fidèle.

CHAPITRE IV

La maison de la rue Saint-Maur avait été vendue par les soins du maître de forges. La situation fut entièrement liquidée, à part la créance Terrenoire.

Quant à la maison de La-Val-Dieu, le vieux Bénardit pensa qu’il ne pouvait mieux faire, quelques années après le départ de Suzanne, que de la vendre, alors qu’elle était en pleine prospérité. Ce qu’il fit.

Les trois ou quatre cent mille francs qu’il en tira, joints à la plus forte partie de ses économies, allèrent grossir le capital de Laroque dans ses entreprises industrielles ; Bénardit et sa femme ne gardèrent qu’une petite rente pour vivre ; ils n’avaient pas de besoins, et, quand ils moururent, – à quelques mois d’intervalle l’un de l’autre, – cette rente passa, de par leur testament, à des parents éloignés.

Lorsque Suzanne eut disparu de La-Val-Dieu, les Bénardit avaient été interrogés souvent sur cette disparition ; ils inventèrent une histoire, et même Mme Bénardit feignit quelques voyages à Paris, où, disait-elle, Suzanne était en pension, et qu’elle prétendait aller voir.

On la crut, la justice ne fut pas avertie, et, grâce aux précautions prises, ils ne furent pas inquiétés.

Tout était donc ainsi réglé pour permettre à Roger de commencer à Paris sa vie nouvelle.

Pourtant, deux ou trois jours après son arrivée, il eut une émotion qui le rendit malade et qui, pendant quelque temps, le replongea, au sujet de sa fille, dans une terrible anxiété, – dans une mortelle angoisse.

Un jour, après déjeuner, il avait dit à Suzanne de ne point s’inquiéter s’il rentrait un peu plus tard que d’habitude. Il avait l’intention, prétendait-il, d’aller visiter, dans les environs de Paris, quelques maisons de campagne que des hommes d’affaires lui avaient proposées.

La vérité, c’est qu’il voulait attendre le soir, presque la nuit, pour faire un pieux pèlerinage.

Il voulait revoir Ville-d’Avray, il voulait revoir la petite maison où il avait été si heureux avec Henriette, il voulait aussi aller au cimetière chercher la tombe de sa femme et prier là…

Il partit vers cinq heures de la gare Saint-Lazare. Il n’alla pas tout de suite au cimetière. Il voulait attendre la nuit…

Il passa les heures, jusqu’au soir, à rôder dans le bois, près des étangs, aux alentours de la villa Montalais…

Il vint s’asseoir sur le banc où il s’était assis douze ans auparavant, en cette fatale nuit où Larouette avait été assassiné et où il n’osait rentrer chez lui, parce que l’idée de la ruine prochaine et du déshonneur imminent le hantait, et qu’il était poursuivi par le cauchemar du suicide.

C’était toujours le même paysage… Rien n’avait changé depuis dix ans.

On apercevait la villa Montalais, à deux pas de la rue, presque en face de la petite maison de Larouette – mais la villa n’était plus la même. Les persiennes closes indiquaient qu’elle n’était pas habitée depuis longtemps, – peut-être depuis le crime, – et le jardin, la pelouse, les charmilles, les allées, rien n’avait été entretenu, tout était dans un inénarrable désordre. Ce désordre, cet abandon, renouvelaient je ne sais quelle souffrance dans le cœur de Roger. Cela lui semblait une profanation qui atteignait le souvenir d’Henriette, de la pauvre morte, et aussi l’innocence de Suzanne qui, fillette, courait là, sous le grand soleil, parmi les fleurs, en chantant. Des larmes lui vinrent aux yeux.

Comme des promeneurs, sur la rive de l’étang, passaient devant lui et, étonnés de son attitude, le regardaient, il se leva. Il rentra dans le bois et n’en sortit plus qu’à la nuit. Alors, il se dirigea lentement, accablé par ses pensées, vers le cimetière. L’obscurité n’était pas très profonde. La lune brillait. Il erra parmi les tombes, se penchant au-dessus pour déchiffrer les inscriptions.

La recherche fut assez longue.

Par les soins de Noirville, sans doute, peut-être par les soins de l’oncle Bénardit, la tombe avait été entourée d’un grillage de fer, et, sur la pierre tumulaire, autour de laquelle bien des herbes avaient poussé, on lisait le nom d’Henriette.

Laroque s’agenouilla, le front contre la grille, et pria longtemps.

Quand il se releva, il jeta un long regard sur cette terre qui lui cachait les restes de celle qui avait été sa femme, qui l’avait aimé, et qui était morte avec l’atroce pensée qu’il était coupable… Puis, chancelant un peu, il regagna la porte du cimetière.

Alors, il eut une vision étrange. Dans la nuit, il vit une ombre errer parmi les croix, parmi les tombes, l’ombre d’une femme qui lui tournait le dos, et qui, ainsi que lui-même avait fait tout à l’heure, semblait chercher quelque inscription sur ces croix, sur ces marbres. Il s’arrêta, frappé d’un grand coup au cœur…

Cette femme, dont la démarche vive trahissait la jeunesse, il ne pouvait distinguer sa taille, à cause d’un grand manteau qui la couvrait des pieds à la tête – il n’aurait même pu voir ses traits, s’il avait été plus près, car ce manteau avait un capuchon et le capuchon était rabattu sur la figure, mais cette démarche, quelques-uns de ces gestes, il lui semblait les reconnaître… Un cri, en la voyant, s’était élevé du fond de son être : « C’est ma fille !… »

Et alors quel tumulte d’effroyables conjectures !… Si c’était elle, si c’était vraiment Suzanne, elle savait donc tout ? Elle n’avait donc rien oublié – car elle ne se fût pas cachée de son père, si elle n’avait pas eu le souvenir du drame d’autrefois ? Alors, depuis douze ans, elle dissimulait donc ? Et elle dissimulait avec tant d’art, avec une si grande possession d’elle-même que, malgré ses efforts pour savoir, son esprit tendu vers ce but, il ne s’était aperçu de rien !

Son émotion fut si forte qu’il eut une défaillance et fut obligé de s’asseoir, un moment, sur une pierre tombale. Son front était mouillé de grosses gouttes de sueur. Il avait beau s’essuyer, la sueur ruisselait sans cesse.

Tout à coup, il pensa : « Si c’est vraiment Suzanne, c’est près de la tombe de sa mère que je la retrouverai… »

Et il allait courir, quand, près de lui, se dressa la même ombre noire, marchant doucement et se dirigeant vers la porte.

Il tendit les mains vers elle, murmurant :

– Madame… Mademoiselle… par pitié… un mot ! ! !

L’ombre entendit, mais cette voix lui fit peur sans doute, car elle se mit à courir et disparut dans la nuit.

Il courut jusqu’au chemin de fer ; ne rencontrant que des hommes sur la route, il ne s’arrêta pas et arriva, épuisé.

À la gare, personne encore. Le train de Paris ne passait qu’un quart d’heure après. Neuf heures venaient de sonner.

Il se promena de long en large devant la station, guettant le moindre bruit de pas, dévisageant les femmes qui s’approchaient de lui, mais ne retrouvant pas cette ombre noire deux fois entrevue.

Le train arriva, partit. Suzanne n’était pas venue.

Le lendemain, quand il la vit, il l’interrogea :

– Je suis rentré tard, hier, tu ne t’es pas ennuyée ?

– Non, père.

– Tu ne t’es pas effrayée non plus ?

– Effrayée ! Pourquoi, père ?

– Dame ! une mauvaise rencontre…

– C’est vrai, j’y ai pensé… Mais je sais que vous êtes brave et fort.

– À quoi as-tu passé ta journée ?

– Je ne suis sortie que très tard.

– À quelle heure ?

– À six heures.

– Pour quoi faire ?

– Nous sommes allés dîner avec les Simpson au Lyon d’Or ; ils voulaient m’emmener au Vaudeville, mais je ne me sentais pas très bien… Moi qui n’ai presque jamais de migraine, j’avais mal à la tête… je me suis excusée… Monsieur Simpson m’a reconduite à l’hôtel Scribe, en quittant le Lyon d’Or, et je me suis couchée, après avoir bu du thé… ce qui m’a fait du bien…

– Tu vas mieux, chère enfant ?

– C’est passé, complètement passé !

– Aujourd’hui, nous ne nous quitterons pas. Nous irons ensemble visiter quelques villas… Celles que j’ai vues hier ne me plaisent pas.

– Alors, je vais m’habiller.

– C’est cela. Nous déjeunerons et nous partirons.

Il la laissa. Suzanne rentra dans sa chambre. Elle resta un moment immobile, rêvant, puis passa la main sur son front.

« Il ne m’a pas reconnue, murmura-t-elle, heureusement !… »

Car Roger ne s’était pas trompé. C’était sa fille qu’il avait vue au cimetière… C’était Suzanne !…

Comment était-elle revenue à Paris ?… Par la voiture de l’hôtel qui l’avait amenée et l’avait reconduite…

Elle n’avait pas pris le chemin de fer…

Roger n’eut aucun doute. Il était heureux… Il avait échappé à un danger… Ce jour-là, il fut d’une joie exubérante…

Suzanne, aussi, riait…

Ils parcoururent la campagne aux environs de Fontainebleau, couchèrent à Barbizon et ne rentrèrent à Paris que deux jours après, sans avoir trouvé rien qui fût à leur goût.

C’est au bout de quinze jours seulement que Laroque découvrit Maison-Blanche et l’acheta.

CHAPITRE V

Les premiers jours après l’arrivée de Laroque à Maison-Blanche furent occupés tout entiers par les soins de l’installation.

Le pays plaisait beaucoup à Suzanne, et elle n’avait guère tardé à s’y créer des habitudes.

Très matineuse le printemps et l’été, son plaisir favori était de vagabonder à cheval au hasard des sentiers, par les prés et les bois.

Un matin du mois de septembre, par un soleil rayonnant, Suzanne fit seller son cheval et sortit, emportant, accrochés à sa selle par une courroie, sa boîte à peinture et son chevalet.

Elle était allée deux ou trois jours auparavant, visiter les ruines de l’abbaye des Vaux de Cernay, et elle voulait en faire une esquisse.

Il était environ sept heures du matin quand elle y arriva. Elle passa la grande grille en fer forgé Louis XV, installée là, sur le mur d’un saut-de-loup, par les soins de la baronne Nathaniel de Rothschild, à laquelle appartient l’abbaye, et gagna la maison du garde, qui se trouvait à droite, à l’intérieur, et tout près.

Il mit le cheval à l’écurie et lui donna du foin et de l’eau.

– Mademoiselle désire-t-elle que je l’accompagne ? fit-il poliment.

Elle refusa. Elle était venue en artiste. Elle aimait mieux vaguer au hasard et s’abandonner à ses impressions, sans être dérangée par les monotones indications d’un guide.

Elle traversa, dans toute sa longueur, le premier parc, celui du prieuré, et pénétra dans le second parc – celui de l’abbaye – en longeant un passage de voitures pratiqué sous la route.

Elle passa sous la voûte de l’une des anciennes portes fortifiées de l’abbaye. Du sommet de l’escalier de cette porte, à travers une fenêtre en ogive, au-dessus des murs à demi écroulés et chancelants, on aperçoit en avant une autre porte fortifiée qui était jadis la première entrée.

De là, on embrasse une vue merveilleuse, les deux parcs, le hameau, la riante campagne au loin, et, tout près, les ruines de l’église entremêlées d’herbes robustes parmi lesquelles, lorsque s’écroule quelque gravier, poussé d’en haut par le pied d’un promeneur, fuient et disparaissent des couleuvres et des lézards verts et gris.

Suzanne redescendit. C’était l’église qu’elle voulait peindre. On voit encore debout le mur de la nef, du côté du nord, le pignon occidental, avec ses roses et ses portes, le collatéral avec ses voûtes, un peu du transept avec les restes des deux chapelles.

Le long des ruines, à l’intérieur comme au-dehors, avaient poussé des arbres, des arbustes, entre les pierres, les lierres et des herbes folles grimpaient le long des vieilles murailles auxquelles, par leur fraîcheur, ils semblaient vouloir infuser une vie nouvelle.

La jeune fille s’installa le plus commodément qu’elle put, s’asseyant sur une pierre d’où sortirent subitement effarouchés de nombreux lézards.

Elle déplia son chevalet, y installa une petite toile et apprêta sa palette.

C’était vraiment un coin délicieux qu’elle avait choisi ; le soleil, en passant par les cimes des bouleaux maigres, poussés là, perdait un peu de sa chaleur.

« Dieu ! qu’on est bien ici ! se dit-elle, à haute voix ; je reviendrai demain et j’y amènerai mon père… »

Et elle se mit au travail.

Les heures s’écoulèrent, sans qu’elle y prît garde, tellement elle avait d’ardeur. Quand elle se leva enfin, un peu fatiguée, un peu courbaturée :

« Mais j’ai faim, dit-elle, j’ai même très faim… Et je n’ai rien à manger… Comment faire ? »

Elle réfléchit un peu, avec une jolie moue soucieuse.

« J’ai même aussi très soif ! dit-elle encore, mais cela, du moins, c’est facile à guérir, et si la soif apaisée pouvait faire passer la faim ?… »

Elle courut à la source de Saint-Thibaut, dégringola jusqu’en bas, s’agenouilla au bord sur les petits cailloux blancs, et, en se penchant sur la fontaine d’une limpidité de cristal, elle prit de l’eau dans le creux de ses deux mains et but, dans le joli vase rose et blanc de ses doigts, plus joli, plus rose et plus blanc que les coquillages les plus frais.

Mais voilà qu’ayant bu, tout à coup, son regard s’arrête effaré sur cette eau limpide, où se reflètent les moindres choses, herbes, plantes, arbustes qui grimpent sur les bords du ravin.

Dans l’eau, elle aperçoit derrière elle un homme qui la regarde, sans bouger, presque caché par une cépée de petits bouleaux.

On ne lui voit que la tête et le cou, qu’il avance avec curiosité, mais précaution, pour ne point troubler la charmante buveuse.

Suzanne pousse un cri effarouché, se relève et se retourne.

Elle se trouve en face d’un grand garçon, qui la regarde en souriant ; il est vêtu d’un costume de toile grise, guêtre jusqu’aux genoux, coiffé d’un chapeau de paille ; un carnier pend à son épaule, et du carnier passe, en haut du filet, la longue queue multicolore d’un coq faisan ; ses deux mains s’appuient sur un fusil double, dont la crosse est dans l’herbe, et un grand chien noir et feu, un chien anglais de la race des Gordon, est couché la tête sur les pattes, la langue pendante.

Le jeune homme parut confus d’être pris en flagrant délit d’indiscrétion.

– Pardon, Mademoiselle, balbutia-t-il, j’ai eu le malheur de vous effrayer… Je vous supplie de m’excuser…

Il avait rougi, Suzanne ne put s’empêcher de sourire.

– Je n’ai rien à vous pardonner, j’ai été surprise, dit-elle, et dans le premier moment !… J’aurais dû penser que l’eau de cette source est rafraîchissante et bonne et qu’elle doit être connue des chasseurs…

Elle remonta, répondant par un léger salut au salut respectueux du jeune homme.

......................

Suzanne s’était remise à peindre.

Une heure s’écoula. De temps en temps, elle entendait un coup de fusil dans les parcs.

Elle se rappela que le matin elle en avait entendu également, mais elle y avait fait à peine attention.

À présent, chaque détonation réveillait en elle le souvenir du jeune chasseur.

C’est vrai, il avait été indiscret ! mais il avait paru si confus et s’était excusé si gentiment !…

Et puis, n’est-ce pas elle, plutôt, qui avait été sotte ? La source n’était-elle pas à tout le monde ?

Au bout d’une heure, elle se leva, jetant son pinceau.

« J’ai trop faim…, se dit-elle, je ne peux plus travailler. »

Alors, laissant là son attirail de peintre, elle revint à la maison du garde.

Celui-ci était absent, mais sa femme était là…

– Est-ce que je vous dérangerais, Madame, fit Suzanne souriante, en vous priant de me donner de quoi manger… peu de chose… une tasse de lait… un œuf à la coque ? Depuis ce matin, je n’ai rien pris…

– Certainement, Madame…

– Mademoiselle Farney…, dit Suzanne, se faisant connaître.

Suzanne lui demanda un peu d’eau, pour se laver les mains.

– À propos, dit la femme du garde – Mme Louis –, vous n’avez pas entendu des coups de fusil, du côté de l’abbaye ?

– Pardon. J’ai même vu un chasseur… un jeune homme…

– C’est cela. Je l’attends pour le faire déjeuner, lui aussi… C’est un gentil garçon, monsieur Pierre de Noirville, auquel on permet, de temps en temps, de tirer quelques faisans dans le parc, il habite avec sa mère non loin d’ici… une ferme, Méridon, comme on l’appelle… Vous la connaissez peut-être, puisque vous habitez le pays ?… Ce n’est pas très loin de Maison-Blanche…

– Non…, fit Suzanne, que ce nom de Noirville avait fait soudain tressaillir…

– Vous ne connaissez point non plus madame de Noirville ?

– Non plus, dit Suzanne, rêveuse.

La paysanne ne demandait pas mieux que de bavarder – elle paraissait avoir la langue bien pendue –, mais Suzanne n’était point curieuse et ne pensait même pas à l’interroger.

Mme Louis avait mis une nappe bien blanche sur une table, et dressé le couvert.

Puis elle servit une omelette fumante.

– Voilà, Mademoiselle, vous pouvez apaiser votre faim.

Suzanne s’assit à la table et déplia sa serviette. Elle semblait distraite maintenant, et resta quelques minutes sans toucher au plat.

– Ça va refroidir, Mademoiselle, dit Mme Louis.

Elle mangea, mais elle n’avait plus d’appétit.

– C’est ce que vous appelez mourir de faim, Mademoiselle ? disait la femme du garde. Est-ce que mon omelette ne vous plaît pas ?

La jeune fille ne répondit rien.

Elle venait d’entendre un bruit de pas devant la porte ouverte. Elle se retourna.

Un jeune homme était là, celui qu’elle avait vu tout à l’heure, et que Mme Louis appelait Pierre de Noirville.

Il parut surpris de la retrouver, la salua, sans mot dire.

– Avez-vous fait bonne chasse, comme d’habitude ? demanda la jeune paysanne.

– Un faisan, dit Pierre, en jetant sur les briques du carrelage un coq magnifique, au collier d’argent éclatant.

– Seulement ? Mais j’en ai entendu tirer…

– Dix autres, c’est vrai !… Du côté de la fontaine de Saint-Thibaut, dans les herbes blanches, mais je les ai manqués.

– Ah ! ah ! vous étiez nerveux ?

– Sans doute. On explique et excuse toujours sa maladresse.

Et, involontairement, le regard du jeune homme alla s’arrêter une seconde – pas même une seconde – sur le joli visage de Suzanne.

Celle-ci avait entendu, mais elle ne leva pas les yeux.

Mme Louis surprit le regard et son œil vif s’emplit de malice.

« Tiens ! se dit-elle ; je sais pourquoi monsieur Pierre a manqué ses faisans. »

Mme Louis servit du jambon et des pommes de terre cuites sous la cendre, avec du beurre bien frais et qui sentait la crème. Suzanne prit un peu de beurre et ce fut tout.

– Vous ne mangez pas plus qu’un chardonneret, Mademoiselle…

– J’ai attendu trop longtemps, dit Suzanne.

La jeune fille se leva pour partir. Elle tira une petite montre de son corsage.

– Dans une heure, je serai de retour, dit-elle. Veuillez dire à votre mari de me seller mon cheval pour quatre heures…

– C’est entendu… Mademoiselle…

Suzanne la remercia et reprit le sentier qui conduisait à la fontaine, à travers les ruines.

– Et vous aussi, monsieur Pierre, vous avez laissé passer l’heure, dit la paysanne. Est-ce que vous mangerez ?

– Oui, ma bonne, et de grand appétit encore, fit-il gaiement.

– À la bonne heure ! Et tâchez de ne pas épargner la miche de pain autant que les faisans du bois.

Pierre n’eut pas l’air d’avoir entendu, car il ne répliqua pas. Il mangeait.

Une demi-heure après, il se leva.

– Je vais faire un dernier tour, dit-il, après quoi je regagnerai la ferme.

Mme Louis le regardait partir.

– C’est toujours gentil, les amoureux ! murmura-t-elle… Et dire que j’ai commencé comme ça avec Petit-Louis !

Il y avait à peine un quart d’heure que Pierre de Noirville l’avait quittée, lorsque Suzanne reparut, rapportant son esquisse, sa boîte à couleurs et son chevalet.

– Je vous les confie, dit-elle, en les remettant à la paysanne… Je reviendrai demain ou après-demain terminer le paysage – si le beau temps continue et si j’ai le même soleil !…

– Eh ! Petit-Louis !… Eh ! Petit-Louis ! viens donc voir…

Le garde entendit et arriva.

C’était un grand gaillard maigre et dégingandé, nerveux, la peau d’un jaune brique, sans barbe.

– Ah ! dit-il, Mademoiselle a fait cela du trou aux lézards… Je le reconnais… C’est le plus joli endroit !… Ah ! que c’est bien ça !

Suzanne coupa court aux admirations naïves de ces braves gens, en demandant son cheval.

Un quart d’heure après, elle mettait un louis dans la main du garde, et lestement sautait en selle.

– Au revoir ! dit-elle.

– Au revoir, Mademoiselle, à bientôt !

– Quelle jolie frimousse, hein, Catherine ? dit le garde.

Suzanne suivait au pas un petit sentier qui longeait les ruines. Le soleil déclinait. Il faisait moins chaud.

Au moment où elle allait quitter le sentier et laisser les ruines derrière elle, pour regagner la route, elle leva les yeux vers ces vieilles murailles effritées et à demi croulantes qu’elle avait peintes tout à l’heure.

Ce fut un geste machinal et sans réflexion.

Mais aussitôt et vivement elle les baissa. Ses joues se colorèrent. Son front se plissa d’une ride de mécontentement et, d’un geste brusque où il y avait un peu de colère, elle cravacha son cheval. Pourquoi ?

C’est qu’elle avait vu, entre deux pans de murs effondrés, Pierre de Noirville, immobile comme une statue, son chien couché près de lui, qui la suivait du regard avec une attention étrange.

Une minute après, elle disparaissait, au loin, dans l’allée d’un bois de chênes où elle était entrée au galop de son cheval.

Aussi longtemps qu’il avait pu la voir, Pierre de Noirville l’avait regardée.

Quand elle ne fut plus visible, il redescendit, traversa les parcs et passa tout pensif devant la maison du garde, sans entendre Mme Louis qui lui criait :

– Toujours aussi maladroit, monsieur Pierre ?

CHAPITRE VI

À peu près situé à égale distance de Chevreuse et de Maison-Blanche, Méridon est une ferme assez importante, traversée par l’Yvette ; les bâtiments sont de construction moderne et n’offrent rien de remarquable, si ce n’est pourtant, au milieu de la vaste cour ménagée au milieu des bâtiments, une sorte de pigeonnier à toit en éteignoir, qui prouve qu’il y avait là, autrefois quelque castel.

Il n’y a point de fermier ; Pierre de Noirville fait lui-même valoir ses terres, avec cinq ou six domestiques et une sorte de chef de culture qui prend pour lui la grosse besogne.

C’est là que, depuis dix ans, habite Julia de Noirville.

Lucien de Noirville, en mourant, n’avait presque rien laissé à sa veuve, qui se trouva, pendant les deux années qui suivirent cette mort, dans une situation très proche de la misère.

Heureusement pour elle, un oncle de l’avocat, qui vint à mourir subitement, laissa aux deux fils de Lucien – Raymond et Pierre – la ferme de Méridon.

Julia était bien changée depuis la condamnation de Laroque, et depuis la triste fin de son mari. Le remords l’avait vieillie vite et, quoique à peine âgée de quarante ans, courbée et cassée, elle avait l’air d’une vieille femme.

Sa vie s’était écoulée dans les larmes, depuis lors.

Elle avait bien pensé à se livrer, à s’accuser, à accuser aussi son complice, pour réhabiliter la mémoire de Laroque mais ce qui l’avait retenue, c’était la pensée de Raymond et de Pierre, au nom desquels elle attacherait le déshonneur d’une infamie !…

Mathias Zuberi avait disparu, elle ne l’avait pas revu depuis la condamnation. Qu’était-il devenu ? Elle ne le savait.

Ce fut bien difficilement qu’elle put faire instruire ses enfants. Si tous les deux avaient voulu suivre une carrière libérale, elle n’aurait pu suffire à leurs dépenses ; Raymond avait fait son droit ; il avait voulu suivre la carrière de son père, du grand talent et de la mort dramatique duquel il avait bien des fois entendu parler.

Quant à Pierre, l’aîné, plus calme, plus robuste aussi, il lui fallait pour vivre le vaste horizon de la campagne qui emplissait d’air ses larges poumons. Il était resté près de sa mère, à Méridon, une fois ses études achevées.

Raymond avait vingt-deux ans ; Pierre vingt-quatre.

Ils ne se ressemblaient pas, et quiconque les eût vus l’un auprès de l’autre, sans les connaître, n’eût pas deviné qu’ils étaient frères.

Raymond était plus petit, plus nerveux ; son visage était plus pâle aussi, et ses yeux en étaient plus noirs.

Pierre était grand et robuste. Son visage très régulier, éclairé par des yeux noirs aussi – les yeux de la mère –, était hâlé par le soleil et le grand air. Il y avait dans sa démarche, dans les moindres de ses mouvements, je ne sais quoi de solide, de mâle et d’assuré.

Bien qu’habitant Paris, Raymond revenait très souvent à Méridon, tous les samedis jusqu’au lundi, d’une façon régulière, et parfois dans la semaine, lorsque ses affaires ne le retenaient pas au Palais. Quant aux vacances, il les passait à Méridon tout entières.

Les deux frères aimaient Julia de tout leur cœur. Ils l’aimaient, non point tant seulement parce qu’elle était leur mère que parce que rarement ils l’avaient vue sourire. Ils devinaient chez elle une tristesse intime plus forte que sa volonté, réagissant sur toutes ses actions, une de ces tristesses, incurables et profondes auxquelles il n’y a point de remèdes, et qui, pour ainsi dire, font corps avec la vie même.

Lorsque Pierre de Noirville, après sa rencontre avec Suzanne, revint dans la soirée à Méridon, il trouva sa mère et son frère qui se promenaient dans la grande allée de châtaigniers, en avant de la ferme, venant à sa rencontre. C’était l’heure où il rentrait de la chasse, d’ordinaire.

Tous les matins, il était debout au soleil levant ; il eût voulu retourner à la fontaine le lendemain, mais le temps avait changé ; il pleuvait ; Pierre fut nerveux ; le soir, Raymond lui dit :

– S’il fait beau demain, je t’accompagnerai à la chasse.

Pierre ne répondit pas. Si Raymond l’avait regardé, il eût observé un léger tressaillement, comme une seconde de gêne.

Le lendemain le soleil brillait ; toute menace de pluie avait disparu.

Ils partirent assez tard, le fusil à l’épaule.

Comme ils n’avaient qu’un chien pour eux deux, en général, ils chassaient l’un à côté de l’autre, ne s’éloignant guère. Ce jour-là, pourtant, Pierre poussa ses pointes, seul, dans la campagne, laissant Black à Raymond, jusqu’à ce qu’il disparût vers les Vaux de Cernay. Raymond ne s’en aperçut pas tout d’abord… Quand il le remarqua :

« Pierre a quelque chose qu’il ne dit pas », pensa-t-il.

Il n’en continua pas moins de chasser jusqu’à ce qu’il arrivât près des ruines. Il entra chez le garde. Mme Petit-Louis était là.

– Ah ! ah ! dit-elle, vous courez l’un après l’autre ?

– Comment cela ?

– Monsieur Pierre est ici depuis une heure ! Vous l’ignoriez ?…

– Absolument… Nous nous sommes perdus…

Mme Petit-Louis baissa la voix :

– M’est avis, voyez-vous, monsieur Raymond, que ce n’est pas le faisan que monsieur Pierre est venu chercher ici aujourd’hui…

– Eh ! qui donc ?

– C’est bien plutôt la… faisane.

Et elle se mit à rire.

– C’est du côté des ruines que je l’ai vu s’en aller tout à l’heure, c’est là que vous le rencontrerez, bien sûr, si vous y tenez.

Raymond avait fort bien compris la plaisanterie de Mme Louis. Il y avait une femme sous roche.

– Parbleu ! murmura-t-il… en voilà le motif !

Et lui aussi s’en alla vers les ruines.

Au moment où il arriva, Black, qui n’avait cessé de chasser tout le temps, tomba en arrêt. Un faisan partit que Raymond abattit d’un coup de fusil.

Fut-ce la vibration soudaine qui ébranla tout à coup les ruines, ou bien celles-ci, minées depuis longtemps par les crevasses où poussaient les ronces et les arbustes, n’attendaient-elles que les dernières pluies pour s’effondrer ?

Toujours est-il que la moitié de la haute muraille s’écroula avec un éclat pareil à celui de la foudre.

Raymond était trop loin pour courir un danger ; mais, de l’autre côté de la muraille, vers la fontaine de Saint-Thibaut, sans doute, il y avait du monde, car, à la détonation, à l’écroulement succédaient coup sur coup deux cris, un cri de femme, aigu… puis un cri d’homme.

Et Raymond, très pâle, s’élançait dans les ruines, en appelant :

– Mon frère, mon frère ! ! !

Il franchit en deux bonds l’écroulement qui venait de se produire.

De l’autre côté, comme lui, un homme accourait ; mais là-bas, dans les herbes blanches, une femme qu’il ne connaissait pas était étendue immobile et semblait morte.

Suzanne était revenue travailler ce jour-là.

Et, depuis deux heures, elle peignait, très attentive, ne voyant rien de ce qui se passait autour d’elle, et ne remarquant pas que, derrière un tas de décombres ensevelis sous les broussailles, Pierre de Noirville la regardait avec une persistance singulière.

Tout à coup, la détonation du fusil de Raymond la fit tressauter.

Puis le mur s’écroule et une pierre qui rebondit sur d’autres pierres la frappe au front et l’étend foudroyée.

Alors devant Suzanne arrivent en même temps les deux frères aussi pâles l’un que l’autre, consternés, emplis d’une inexprimable émotion.

– Morte ! dit Pierre, mon Dieu elle est peut-être morte ! ! !

– Tu la connais ?

– Je l’ai vue avant-hier pour la première fois.

Suzanne était étendue sur le dos, les bras en croix ; le sang coulait de son front le long de sa joue ; sa bouche était entrouverte ; ses yeux fermés ; une de ses mains, dans cette effroyable chute, avait rencontré une touffe d’orties et comme pour se retenir la serrait convulsivement.

Pierre la prit dans ses bras, doucement, avec un infini respect, avec une tendresse de mère et la porta jusqu’à la fontaine.

Là il la déposa et appuya la tête contre un arbre.

Pendant cela, Raymond trempait son mouchoir dans l’eau très fraîche de la fontaine et lui tamponnait le front, lavait la blessure, baignait les yeux, la bouche, les mains.

– Qu’elle est belle ! murmura-t-il en frissonnant.

Pierre disait, étendant les mains :

– Prends bien garde de lui faire mal !…

Mais Suzanne ne revenait pas à elle. Le sang coulait toujours du crâne ouvert, et les cheveux, – les beaux cheveux blonds, – se souillaient.

– Il faut aller chez un médecin, dit Raymond. Elle perd tout son sang, et sa blessure a l’air d’être grave.

– Si elle reprenait connaissance, mon Dieu !

– Cours, dit Raymond, va chercher madame Louis et dis à Petit-Louis d’atteler un cheval à sa carriole. Madame Louis donnera à cette jeune fille des soins que nous ne pouvons lui rendre.

Pierre prit sa course vers la maison du garde.

Il fallait un bon quart d’heure pour y arriver, même en courant.

Raymond, à genoux près de Suzanne, dont l’immobilité l’effrayait, ne cessait d’étancher le sang de la blessure.

Il appuya doucement, chastement, comme il eût fait à sa sœur, la main sur le corsage de la jeune fille, du côté du cœur.

– Il bat, fit-il, on dirait qu’elle se ranime !

Et, penché sur elle, il la contemplait avidement.

Et, il répétait comme une sorte de prière :

– Mon Dieu, qu’elle est belle… et pâle !… Qui donc est-elle ?…

Tout à coup, Suzanne fit un mouvement. Une plainte sortit de ses lèvres, une plainte d’enfant, comme un cri d’oiseau.

– Elle étouffe, dit Raymond… que faire ? La dégrafer ?… le n’oserai jamais…

Il défit les trois ou quatre premiers boutons de l’amazone qui serrait la jeune fille à la gorge, mettant à nu son cou blanc et fin – d’un blanc presque transparent.

Cela lui fit du bien, car elle ouvrit les yeux.

Raymond se recula, craignant de l’effrayer.

Tout d’abord, elle ne le vit pas. Elle sentait sur son front une terrible pesanteur ; elle avait beaucoup de peine à ouvrir les yeux et, même ouverts, elle ne distinguait pas très bien. Elle essaya de se soulever sur les mains, mais elle retomba en laissant échapper une exclamation de souffrance.

Elle resta un moment immobile, puis, de nouveau, elle fit un effort sans plus de résultat.

Raymond s’approcha d’elle. Alors, elle l’aperçut :

– Monsieur, dit-elle, qu’ai-je donc ? Que s’est-il passé ?

– Ne remuez pas, Mademoiselle, ne faites pas un mouvement, vous vous fatigueriez inutilement et cela redoublerait vos souffrances.

Elle porta machinalement les deux mains à sa tempe, où elle venait de sentir, avec l’impression d’une chaleur brûlante, une douleur aiguë.

Elle retira sa main pleine de sang.

– Ah ! je suis blessée !

Ses cheveux s’étaient dénoués. Sur son épaule, le sang avait coulé, tachant son amazone. Elle sentait aussi le sang qui, doucement, coulait dans son cou. Et la fontaine limpide, d’une pureté de cristal, était là, près d’elle. Suzanne tendit la main pour puiser de l’eau.

Sans doute la douleur devint plus vive, car elle pâlit.

Raymond se précipita.

– Mademoiselle, je vous en supplie, ne faites aucune imprudence. J’ai envoyé mon frère chercher la voiture du garde. Dans quelques minutes, il sera ici. Alors nous vous transporterons chez Petit-Louis, où nous vous panserons.

Et, avec une sorte de timidité :

– Tout à l’heure, Mademoiselle, lorsque vous étiez évanouie et que vous ne pouviez ni sentir, ni voir, ni comprendre, j’ai lavé votre front, votre blessure, avec de l’eau fraîche… Voulez-vous me donner votre mouchoir… pour que je vous soulage un peu ?… Le mien, regardez, est rouge de sang…

Elle tira son mouchoir ; il le prit, le trempa dans l’eau. Elle avait appuyé la tête contre l’arbre. Elle ferma les yeux, essayant de sourire pour rassurer le jeune homme, dont elle voyait le trouble.

Lui, doucement, avec des précautions touchantes, refit ce qu’il avait fait tout à l’heure ; il humectait la plaie incessamment.

Entre ses cils, sans qu’il la vît, Suzanne le regardait, point inquiète.

Ce visage délicat et pâle, ces yeux doux, exprimaient si bien la distinction et l’honnêteté, qu’elle était à l’aise auprès de Raymond, comme elle l’eût été auprès de son père.

– Que vous êtes bon, Monsieur ! murmura-t-elle… Vous êtes adroit comme un médecin et vos mains sont douces comme celles d’une femme… Dites-moi votre nom, Monsieur, afin que je le répète à mon père.

– Je m’appelle Raymond de Noirville… N’ayez aucune reconnaissance envers moi, Mademoiselle… ce que je fais n’est-il pas naturel et tout autre ne l’eût-il pas fait à ma place ?…

– C’est étrange, dit-elle d’une voix qui s’affaiblit tout à coup, je ne souffre plus, mais je ne vois presque plus clair.

Sa tête glissa le long du tronc de l’arbre jusque sur l’herbe.

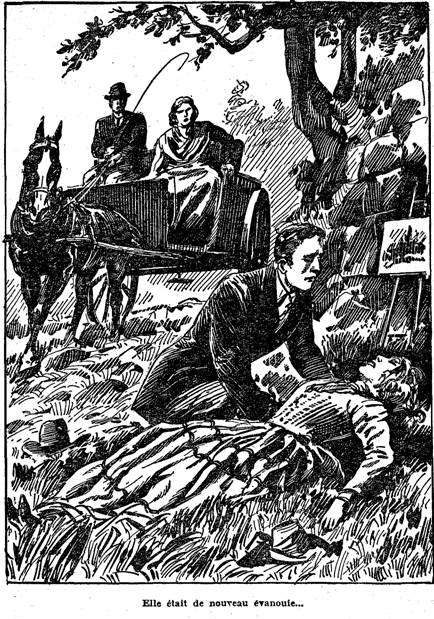

– Mademoiselle…, Mademoiselle…, fit Raymond effrayé. Elle était de nouveau évanouie.

En cet instant, il entendit un bruit de voix et le roulement d’une voiture sur les cailloux.

C’était Pierre qui arrivait avec Mme Louis.

Petit-Louis était allé, sur le cheval de Suzanne, qu’il avait sellé, jusqu’à Chevreuse prévenir le médecin avec mission de le ramener en toute hâte. Pierre avait attelé le cheval du garde à la carriole et était venu aux ruines chercher Suzanne.

– Eh bien ! dit-il à Raymond… Toujours évanouie ?

– Elle est revenue à elle tout à l’heure, m’a remercié, puis elle a perdu connaissance presque aussitôt.

– Pauvre demoiselle ! murmura Catherine. Est-ce que c’est grave ?

– Elle a perdu beaucoup de sang, fit Raymond.

Les deux frères avaient les yeux fixés sur le visage de la jeune fille.

Tout à coup, ils les relevèrent, leurs regards se rencontrèrent et, pendant deux ou trois secondes, fouillèrent jusqu’au plus profond de leur âme.

Puis, ils baissèrent les yeux tous les deux, comme s’ils s’étaient compris.

Ils étaient devenus plus pâles et leurs lèvres tremblaient un peu.

Mme Louis avait arrangé les cheveux de Suzanne et noué des linges autour de sa tête, pour arrêter le sang.

Puis, aidée par les jeunes gens, elle la transporta dans la voiture. Comme il n’y avait que deux places, Catherine monta. Pierre et Raymond marchèrent derrière.

Les cahots firent ouvrir les yeux à Suzanne. Elle souffrait beaucoup. Cependant elle ne se plaignit pas. À la maison, elle voulut descendre sans aide, ce ne fut pas possible… le bras de Pierre la soutint… mais, instinctivement, des yeux, elle cherchait Raymond, resté en arrière, et qui la regardait.

Elle fut étendue sur un lit.

Pierre et Raymond la laissèrent seule avec Catherine.

Du reste, le médecin de Chevreuse arriva presque aussitôt.

Il visita la blessure, la pansa.

– Est-ce grave ?

– Non. Rassurez-vous. Elle est faible parce qu’elle a perdu beaucoup de sang, mais elle est vigoureuse. Dans quinze jours, il n’y paraîtra plus. Seulement, il ne faut pas tarder à la faire reconduire, car la fièvre va la prendre… Il faut des soins…

Le soleil était encore très haut. Il faisait chaud. On installa commodément Suzanne dans la carriole, toujours avec Catherine auprès d’elle. Le cheval de la jeune fille fut reconduit à la main par Petit-Louis. Pierre et Raymond prirent congé de Suzanne, qui leur tendit le bout de ses doigts.

Et l’on partit pour Maison-Blanche.

CHAPITRE VII

À Maison-Blanche, Laroque attendait Suzanne et commençait à s’inquiéter.

Il ne se trouvait pas seul. Un ancien ami était venu voir cet homme qui vivait en proscrit dans son propre pays. On a deviné qui : Jean Guerrier.

L’excellent garçon, étonné de ne pas recevoir de nouvelles de son ancien patron, n’avait pu y tenir. Sans attendre la permission, il accourait à Maison-Blanche. Ses premiers mots furent :

– Y a-t-il du nouveau ?

Laroque répondit par un signe de tête où se voyait la désespérance.

– Avez-vous fait des démarches ? demanda le jeune homme.

– Plus que tu ne saurais croire. Je ne puis malheureusement m’adjoindre encore aucun de ces policiers habiles qui, étant bien payés, savent débrouiller les mystères. J’aurais peur d’être dénoncé et de retomber dans les griffes d’une justice qu’il ne m’est pas permis d’éclairer davantage qu’au premier jour. On ne verrait en moi qu’un forçat évadé, un audacieux faussaire. Sous le masque de William Farney, on se refuserait à voir la victime d’une erreur judiciaire, l’homme qui n’a voulu et atteint la fortune que pour être en mesure de se disculper.

– Pourquoi ne m’employez-vous pas ?

– Cela viendra. Commence d’abord par assurer ton bonheur. Où en es-tu de tes amours ?

– Je touche au port.

– Ah ! tant mieux, mon enfant ! Il n’y a de bonheur réel que dans une union bien consentie de part et d’autre.

Guerrier rougit.

Laroque mit un doigt sur les lèvres, et d’un ton rempli de tendresse inquiète se permit cette question :

– Et la comtesse ?

– La comtesse ?… fit-il ; je n’y pense plus.

– Oui, mais es-tu bien sûr qu’elle ne pense plus à toi ?

– Oh ! cela, je n’en répondrais pas. J’ai surpris dans ses yeux des éclairs…

– Qui annoncent l’orage. Je connais cela, ajouta Laroque, sans songer qu’il trahissait une pensée intime.

Guerrier le remarqua ; mais il avait l’esprit trop préoccupé pour s’arrêter à une impression aussi fugitive.

– Monsieur Laroque, dit Guerrier, apprenez que monsieur Margival, le père de Marie-Louise, ma bien-aimée, vient de m’annoncer que son bienfaiteur, le comte de Terrenoire, aurait à me faire une communication intéressant mon avenir. Cette nouvelle coïncide d’ailleurs avec une autre qu’un heureux hasard a portée à ma connaissance : mademoiselle Diane va enfin épouser monsieur Robert de Vaunoise.

– Ton entrevue avec le comte, quand espères-tu l’avoir ?

– Demain, sans doute. Demain, mardi. Le comte donne, samedi, une grande soirée dans son hôtel de la rue de Chanaleilles, je danserai avec Marie-Louise qui sera ma fiancée. Je verrai bien si madame de Terrenoire, avertie de mon prochain mariage, aura oublié ses menaces.

– Tu verras bien… tu ne verras rien. Est-ce qu’on voit quelque chose quand on aime ? Un seul homme pourrait apprécier sûrement l’état d’esprit de cette folle.

– Qui ?

– Moi.

– Vous ! Vous viendriez à cette soirée ! Si on allait vous reconnaître !

– On ne me reconnaîtra pas. Regarde moi bien : ne suis-je pas méconnaissable ? Tu ne remarques même pas avec quel art je me suis débarrassé des gestes qui m’étaient familiers et qui t’ont fait dire à première vue : « Voici Roger Laroque ! »

Jean dut constater la vérité de cette assertion. Il n’y avait plus rien de Roger Laroque en William Farney.