Pierre Maël

LE FORBAN NOIR

(1907)

Illustrations d’après H. Vogel.

Table des matières

À propos de cette édition électronique

I[1]

Sauvetage.

« Alain ! Alain ! Lân ! Lân ! »

Ainsi criaient des voix d’hommes et de femmes à la porte d’une humble maison du bourg de Louannec, à l’angle des routes de Tréguier et de Lannion.

Il était cinq heures du matin, d’un matin de mars lugubre. Le jour, à peine commençant, éclairait un paysage désolé. Une tempête du nord-est ravageait la côte depuis la veille. Le sémaphore de Ploumanac’h l’avait annoncée, et les barques des pêcheurs de mulets et de congres n’étaient pas sorties du port.

Aux appels venus du dehors, une étroite fenêtre s’ouvrit au rez-de-chaussée de la maison. Une rafale faillit rejeter le volet sur le visage d’homme qui s’encadrait dans la baie. Mais celui-ci repoussa le battant de bois et, se penchant sur le rebord de la croisée, demanda :

« Qu’est-ce qu’il y a ? »

Un vieux, la tête encapuchonnée, répondit pour tous :

« Lân, c’est le syndic qui m’envoie. Le Guern, de Saint-Quay, est malade. Il manque un homme à l’équipe, et, comme ça, c’est ton tour de suppléant.

– C’est bien. On y va. »

L’instant d’après, Alain Plonévez, l’interpellé, était sur la route, au milieu du groupe, et gagnait Perros-Guirec, où il allait tenir sa place à bord du canot de sauvetage.

C’était un grand et beau garçon de vingt-cinq ans, ancien Terreneuvat et marin de l’État, qu’un répit entre deux engagements avait ramené chez sa vieille mère, la veuve Anna Plonévez, à Louannec.

« Tout de même, disait-il en riant, ce n’est pas drôle, pour la première nuit que je passe chez la bonne femme, d’être réveillé avant l’heure. Je dormais si bien.

– Que veux-tu, mon gars ? répliquait le matelot d’âge. Nous sommes là pour notre service, pas vrai ? Et on ne peut laisser des chrétiens se noyer, faute d’un homme pour souquer sur l’aviron.

– Et, au moins, sait-on qui c’est que nous allons tirer de l’eau ?

– Dame non, on ne sait pas. Tu penses bien qu’avec cette brume, on ne voit pas loin. Le sémaphore a signalé, il y a une heure, un grand navire en perdition du côté de l’île aux Moines. C’est tout. Mais de la pointe de Trestrignel on distingue ses mâts et sa coque. Il a dû donner sur les récifs en avant de Ploumanac’h.

– Bon ! On verra bien tout à l’heure. »

Ils avaient atteint Perros. Toute la population était en éveil, et, à mesure que la lumière grandissait dans le ciel fuligineux, les gens se pressaient au dehors, courant, les uns vers les promontoires, les autres au Linken, pour assister au départ du canot.

Le moment était mauvais. Il s’en fallait d’une bonne heure que le flot fût au plein. Le port de Perros assèche presque entièrement aux matines, et l’on était précisément au 19 mars, jour de la grande marée d’équinoxe cette année-là. Le jusant n’avait pas laissé deux pieds d’eau dans le chenal du port. Aussi le patron du canot jurait et sacrait-il comme une demi-douzaine de païens, en dépit des adjurations amicales du recteur, accouru pour soutenir de ses paroles les généreux efforts de ces simples héroïques.

Cependant le canot était hors de son abri. Le chariot attelé faisait grincer ses roues sur le sable, sous le piétinement des chevaux.

En un clin d’œil, l’équipe fut armée, les avirons bordés, la barre aux mains du patron.

Le chariot s’ébranla, descendit sur le rivage, vira pour permettre le lancement. On fit culer les bêtes récalcitrantes jusqu’à ce qu’elles eussent de l’eau au niveau du poitrail. Alors les crics jouèrent, les câbles se déroulèrent en sifflant, et le « life-boat », le « bateau de vie », comme le nomment poétiquement les Anglais, glissa et entra, telle une flèche, dans le clapotis du chenal.

D’un seul fouet, les douze avirons tendus horizontalement s’abaissèrent, frappant l’eau de leurs palettes rythmées. Et le canot bondit dans le chemin liquide élargi, portant vers les vagues énormes et les hurlements féroces de la tempête déchaînée au delà du cap rugueux de Trestrignel.

Superbes en leur force stoïque, le torse alternativement droit et penché, selon que les rames se levaient ou se plongeaient, la jambe gauche fixée au banc par la courroie, les treize sauveteurs, muets, impassibles, entrèrent dans la chaudière en ébullition.

Rude combat, terrible lutte, qui ne permet aucune défaillance au courage ni à la clairvoyance. Car, ce matin-là, on avait tout contre soi : le froid de cette matinée d’hiver finissant, la rage du vent de nord-est descendu sur la Manche et poussant les flots de la mer montante à la côte. Et il ne fallait rien moins que le bras herculéen et l’imperturbable sang-froid du patron Guénic pour empêcher la violence du flux de jeter sur les roches basses cette carène insubmersible, à ventre enflé d’air, à quille de fonte, à profil massif et lourd.

Quand la pointe de Trestrignel eut été dépassée, le canot se vit aux prises avec la plus grande furie de la mer. Alors, aussi, il découvrit le navire au secours duquel il se portait.

C’était un trois-mâts de moyennes dimensions, fin voilier taillé pour les longs cours transatlantiques. À sa corne battait le pavillon de son origine, les trois bandes bleu et blanc de la République Argentine.

Depuis qu’il avait été signalé par le sémaphore, il avait gagné quelque avance et se trouvait présentement à un mille environ de la passe qui s’ouvre entre Trestrignel et l’île Tomé.

On le voyait monter et descendre sur les lames, se débattant en une cruelle agonie, essayant de s’arracher aux étreintes de l’Océan, secoué, tordu, ballotté dans tous les sens, pareil à quelque bête blessée à mort. De ses trois mâts, un seul restait entier, le misaine. L’artimon avait été brisé au ras du pont et à moitié balayé. Retenu par les agrès et les haubans, le grand mât pendait en trois morceaux que les coups de mer et les rafales agitaient comme des fétus ou laissaient retomber, à l’instar de marteaux destructeurs, sur le bordé qu’ils écrasaient et défonçaient sous chaque choc. Le bout-dehors de beaupré traînait à l’avant avec des lambeaux de focs, qui donnaient à ce lamentable débris l’aspect d’un bandage de charpie arraché à quelque plaie mal pansée.

Telle quelle, l’épave s’avançait par soubresauts effrayants. Tout à l’heure, quand elle serait tombée dans le lit du courant de la passe, elle serait roulée jusqu’au bord, éventrée, déchiquetée, éparpillée par les féroces morsures des écueils à l’affût sous l’eau glauque.

Cependant le canot de sauvetage se rapprochait. Comment aborderait-il le navire : par la hanche ou la joue, par tribord ou bâbord ? Problème délicat, et que, seuls, des marins pouvaient résoudre. Car il ne fallait pas s’exposer à recevoir la masse flottante dans sa chute, et, à voir les oscillations qui la jetaient tantôt à droite, tantôt à gauche, on ne pouvait deviner sur lequel de ses flancs elle se coucherait pour sombrer.

Le patron Guénic mesura du regard la distance qui le séparait de l’épave et, par une manœuvre habile, vira dans le vent même du trois-mâts, de façon à se maintenir en ligne perpendiculaire à la coque. Les avirons se mirent à refouler en sens inverse, et la forte voix du pilote interpella l’équipage du bateau en perdition.

Aucune voix ne répondit à son appel, aucune forme humaine ne se dessina dans les ruines de la mâture écroulée, dans l’échevellement des vergues et des cordages.

« Malloz ! gronda le vieux brave. Nous arrivons trop tard. Il n’y a plus personne de vivant là-dessus. »

La manœuvre qu’il venait d’exécuter à tribord, il la renouvela à bâbord. Le canot tourna le trois-mâts par l’arrière et vint se placer, toujours perpendiculaire, entre le large et la carène.

Derechef, Guénic interpella l’équipage absent.

Cette fois, un cri aigu répondit.

« Santa Madre de Dios ! » clama une voix déchirante, une voix d’enfant au timbre clair.

Et du canot on put apercevoir deux créatures accrochées aux porte-manteaux d’une baleinière disparue : un homme et un petit garçon.

Le navire donnait furieusement de la bande.

À chaque retraite des lames, il se penchait plus bas, sur le flanc, et les deux malheureux, suspendus à leur dernier refuge, étaient immergés jusqu’aux aisselles. La mort jouait avec eux comme le chat avec la souris.

« Nous ne pouvons pourtant pas les laisser là sans secours ! » s’exclama Alain Plonévez.

Entre deux rugissements de la rafale, on entendit une sorte d’imprécation jaillir de la gorge du patron, en même temps qu’un ordre. Le canot vira une fois de plus et vint se ranger au flanc du navire. Trois des hommes se dressèrent et, armés de gaffes, évitèrent le choc. Quatre autres attendirent la poussée de la vague, et, debout, cueillirent les naufragés sur leur effrayants perchoirs.

Tout aussitôt, on les coucha entre les bancs, où ils s’affalèrent inertes, les yeux fixes, les dents crochetées.

« Faudrait voir sur le pont s’il y a encore de la marchandise ! commanda la voix de Guénic.

– On y va », répondit encore Alain.

Et, comme le canot remontait à la lame, le robuste gars se cramponna à une drisse pendante et se hissa par-dessus les bastingages.

Il n’eut pas loin à courir pour se rendre compte de l’état du trois-mâts.

Le pont était vide, vide de vivants, du moins. À dix pas de lui, sous les ruines du gaillard d’arrière, deux cadavres gisaient, broyés par la chute du grand mât. Un troisième, la tête en bas, le crâne emporté, se balançait dans un réseau de câbles traînants. Un peu plus loin, une autre victime, passager ou matelot, râlait dans un éboulis de vergues et de haubans.

Celui-ci respirait encore. Lân le souleva, le chargea sur son épaule de titan, le remit aux bras de deux camarades. Puis, se laissant tomber, il regagna sa place et ressaisit l’aviron.

Le canot n’avait plus rien à faire. Le navire n’était plus qu’un cercueil mouvant. Le patron poussa un soupir et, renversant la barre, s’éloigna de l’épave par un véritable bond de vingt brasses.

Il n’était que temps.

Comme si la mer n’eût attendu que la fin de cet héroïque sauvetage, elle se ramassa sur elle-même, s’enfla en une vague monstrueuse, dont la volute démesurée vint se crever à la pomme du misaine encore debout, et s’écrouler sur le pont du trois-mâts.

Il y eut un gémissement sourd de toute la membrure, suivi d’un cliquetis de choses rompues et fracassées. Par les sabords, par les écoutilles l’eau entra dans les flancs du grand bateau, l’emplissant, le surchargeant sans résistance. Et l’arrière s’enfonça, tandis qu’avec un bruit de souffle épuisé, un fouettement de l’air, toute l’étrave se levait hors de l’eau, à la façon d’un cheval qui se cabre. Puis, la masse entière écrasée disparut sous les cataractes des lames, avec de suprêmes convulsions, des révoltes contre la mort, des insurrections des mâts, semblables aux derniers mouvements d’une main de noyé s’accrochant au vide avant de couler.

Pendant que s’achevaient ces convulsions du navire, le canot de sauvetage regagnait le port.

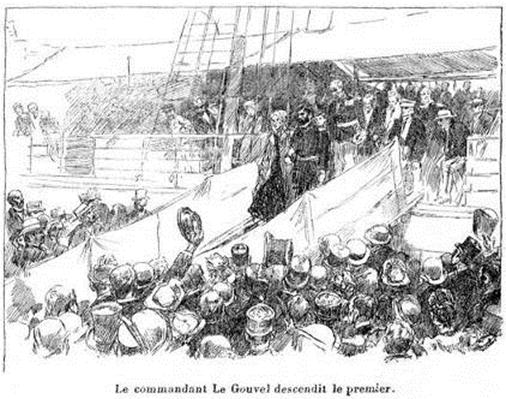

Toute une heure s’était écoulée. Maintenant la mer était pleine et les rameurs n’avaient plus à lutter contre le courant. Le retour fut rapide. Aux acclamations de la foule, entassée sur le môle et sur l’épi, le life-boat doubla derechef la pointe de Trestrignel, vola sur les lames moins hautes, sortit de l’enfer liquide et gagna son point d’atterrissage sur l’étroite presqu’île du Linken.

Les premiers qui débarquèrent, ou plutôt qu’on débarqua, ce furent les naufragés. Le blessé fut emporté d’urgence et déposé sous l’abri du canot. Le recteur n’eut que le temps de prononcer les paroles de l’absolution in articulo mortis. Au moment où la suprême formule de pardon tomba des lèvres du prêtre, le mourant rendit l’âme.

Les deux autres semblaient ne point valoir beaucoup plus.

On les tira du milieu des bancs, évanouis, les prunelles vitreuses, le souffle court et haletant. On transporta l’homme jusqu’à un hôtel du voisinage. Les femmes de pêcheurs s’empressèrent, avec des exclamations, autour de l’enfant dont elles admirèrent la beauté frêle et délicate, rendue plus impressionnante par la pâleur du charmant visage.

C’était un garçonnet de dix à onze ans, aux traits purs, à la peau mate et blanche, ainsi qu’on la rencontre habituellement dans le type espagnol. Et, comme une certaine confusion régnait dans ce multiple désir de charité, contrarié par le dénuement presque absolu de ces populations pauvres, comme toutes ces mères de familles nombreuses ne pouvaient s’offrir pour bien longtemps à héberger la petite victime, ce fut encore le bon Alain qui trancha le débat.

« Pour lors, madame Hélic, dit-il à la propre femme du syndic, voulez-vous prendre ce petiot chez vous jusqu’à ce que ma vieille vienne vous le chercher ? C’est moi qui l’ai pêché là-bas ; j’entends le garder, et je suis bien sûr que la maman m’en voudrait de ne pas lui donner ce fieu à nourrir. »

La vieille femme interpellée répondit :

« C’est bien parlé, Lân Plonévez. Et moi aussi je le garderais bien ce joli-là, au moins pour un temps. Mais si la bonne femme Plonévez le réclame, faudra bien que je lui cède. C’est son droit et le tien, mon gars. »

L’accord ainsi fait, on ne s’occupa plus qu’à donner des soins aux survivants de la catastrophe.

Le jeune médecin du bourg les avait soigneusement auscultés et palpés. Rien de cassé dans les os, rien de lésé gravement dans les organes ; seulement, chez l’enfant, les râles crépitants, dénonciateurs d’une forte bronchite.

En conséquence, il ordonna qu’on les couchât dans des lits bien chauds, qu’on les tînt provisoirement à la diète. En même temps, il prescrivit, pour l’enfant, une potion et des boissons stimulatrices. Quant à l’homme, robuste gaillard, dont la face glabre et dure ne parlait guère en sa faveur, le praticien déclara, en riant, qu’il serait sur pied au bout de vingt-quatre heures.

Toutes les sympathies purent donc confluer sur le petit garçon, et ce fut à qui épierait son retour à la connaissance, pour lui offrir les pauvres gâteries dont on disposait sous ces toits que la fortune n’a jamais visités.

L’évanouissement dura un peu plus d’une heure. Puis l’enfant ouvrit les yeux, et ce fut un spectacle touchant que celui des pleurs de commisération dont fut accueilli ce premier regard vague et plein d’hébétude, au fond duquel la pensée ne luisait qu’à l’état de flamme vacillante.

Le petit garçon parla, mais nul ne comprit ses paroles. La langue dont il se servait n’était certes pas celle des braves gens assemblés autour de sa couche. Aucune de ces femmes, baragouinant le dialecte du Trécorois, n’avait le moindre soupçon du langage des hidalgos et des conquistadores. À peine leur arrivait-il d’échanger entre elles une centaine de mots français plus ou moins estropiés.

L’une d’elles, toutefois, ayant proféré une exclamation française, les yeux du garçonnet s’illuminèrent. Un sourire glissa sur ses lèvres, en même temps qu’une phrase en jaillissait, d’une accentuation caractéristique :

« Francès ? Yo aussi parler francès. »

Alors Mme Hélic, la femme de l’équoreur, s’approcha du lit et, tant bien que mal, se mit en devoir d’interroger le petit malade. En ce jargon où se mêlaient trois idiomes, la vérité se fit jour. Les renseignements abondèrent, l’enfant ne demandant qu’à bavarder.

On apprit, de la sorte, que le navire perdu se nommait la Coronacion et venait du petit port de Sant Antonio, dans la baie de San Matias, sur la côte Argentine, au-dessous de Buenos-Ayres ; qu’il avait déchargé un fret considérable de cuirs en Angleterre et comptait prendre livraison de produits hollandais à Amsterdam ; que le capitaine était mort subitement deux heures après avoir quitté la Grande-Bretagne ; que le second du bord, qui faisait ce voyage pour la première fois, avait littéralement perdu la tête et s’était laissé entraîner dans les parages des Sept Îles, où la tempête avait surpris le navire.

On sut, en outre, que le petit Pablo, c’était son nom, âgé d’un peu plus de onze ans, était mousse à bord de la Coronacion ; qu’il ne se connaissait ni père, ni mère, mais se dénommait lui-même « le fils de la mer », hijo del mar ; que le matelot sauvé avec lui s’appelait Ricardo.

Ce long babillage avait fatigué l’enfant. La survenance, fort opportune, du docteur Bénédict y mit un terme. Celui-ci gourmanda les commères trop curieuses qui avaient fait jaser le petit malade, sans souci de la bronchite qui avait gagné les capillarités du poumon et pouvait dégénérer en fluxion de poitrine. Et, comme sa visite coïncidait avec le retour d’Alain Plonévez amenant sa mère, femme de cinquante-huit ans, fort ingambe, il recommanda que l’on transportât Pablo sans plus tarder dans la maison de la veuve, où il serait à l’abri des importunes sympathies de l’entourage.

Alain avait déjà retenu une voiture fermée. On y coucha l’enfant, enveloppé de couvertures, sur une banquette, et l’attelage prit au grand trot le chemin de Louannec, où, une demi-heure plus tard, Pablo fut définitivement couché dans un lit de bois blanc, en une chambre claire et aérée.

En l’y installant, la maman Plonévez ne put se dispenser de lui parler affectueusement :

« Voyez-vous, mon mignon, c’est ici la chambre et le lit d’un autre fils, un frère de Lân, que j’ai perdu, il y a longtemps. Ce serait un homme aujourd’hui. En souvenir de lui, et pour la paix de son âme, je vous soignerai comme si le bon Dieu m’avait donné un autre fils. »

Elle parlait bien, la vieille Bretonne, en mère pieuse, avec cette grave mansuétude d’accent qui dénote les nobles résignations et la tranquillité des belles âmes.

L’enfant l’écouta avec une déférence empreinte de quelque surprise. On eût dit qu’il n’avait jamais entendu pareil langage, ou, plutôt, que, tout au fond de sa mémoire, s’agitait quelque obscure réminiscence de paroles semblables prononcées par une autre bouche de femme, de sa propre mère peut-être.

La demeure n’était pas luxueuse, il s’en fallait. Le plafond bas, les murs blanchis à la chaux, le plancher mal raboté eussent offusqué tout autre qu’un modeste habitant de ce pittoresque coin de terre. Mais tout cela était si propre, si bien tenu, les rideaux de cretonne qui pendaient au-dessus du lit, les draps de fil et la taie d’oreiller exhalaient une si bonne odeur de linge fraîchement repassé, que le petit garçon en eut le cœur réjoui. Aussi bien le « fils de la mer » ne devait-il pas être gâté par l’habitude d’un confortable excessif.

Il fit bien voir sa satisfaction lorsque, pour la troisième fois, le docteur Bénédict le visita, le lendemain matin. Pablo avait passé une bonne nuit ; il n’avait point de fièvre, ou si peu, et l’appétit aiguisé par les secousses physiques et morales autant que par un jeûne de quarante-huit heures, s’était converti en une fringale indomptable.

Le praticien estima que la maladie n’était point assez grave pour interdire toute alimentation. Après avoir posé des ventouses sur le thorax, il permit que l’on donnât au malade un fort bon potage de légumes, que celui-ci absorba avec une allégresse démonstrative.

« Parbleu ! mon gars, s’exclama en riant M. Bénédict, c’est une bonne disposition pour guérir vite que de garder son estomac en verve. Allons ! Ce n’est pas encore pour toi que la mère Plonévez se ruinera en médicaments. »

Et il s’en alla en se frottant les mains.

Ce même jour, le grand Alain, simple lui-même comme un enfant, vint s’installer quelques heures au chevet du mousse espagnol et s’entretenir avec lui. Nouvelle joie pour le garçonnet, à qui le temps ne parut pas long, et qui accabla de questions affectueuses le jeune marin, son sauveteur. Lân y répondit avec toute la complaisance désirable. Il se fit connaître à l’enfant, tout en l’interrogeant lui-même sur ses propres origines, sur le mystère de son passé, car tous, dans l’entourage du petit malade, ne pouvaient se défendre d’un profond étonnement à voir cet enfant, si délicat, si distingué de visage et de manières, mêlé à un équipage de matelots du commerce recrutés dans tous les milieux et appartenant aux nationalités les plus diverses. Et plusieurs hochaient la tête, disant avec un scepticisme de facile explication :

« Pour sûr, ça doit être quelque petit trouvé, qu’on aura pris par pitié ou embarqué de force. »

Le quatrième jour après le naufrage, alors que toute crainte de pneumonie était écartée, le docteur Bénédict permit d’alimenter le malade « à sa faim », et, certes, celui-ci se montra d’un appétit vorace, faisant honneur au menu très rudimentaire de la mamm Plonévez.

Or, ce même jour, un homme vint frapper à la porte de la veuve et demanda à parler à l’enfant. La vieille femme l’introduisit sur-le-champ.

Le visiteur n’était autre que le second des naufragés, le matelot Ricardo. Comme le petit Pablo, il comprenait le français et se débrouillait, au hasard des termes employés, dans un dialogue d’une syntaxe et d’une prononciation ultra-fantaisistes.

Alain Plonévez était à la maison pour le déjeuner. Il assista donc à l’entrevue des deux survivants de la Coronacion.

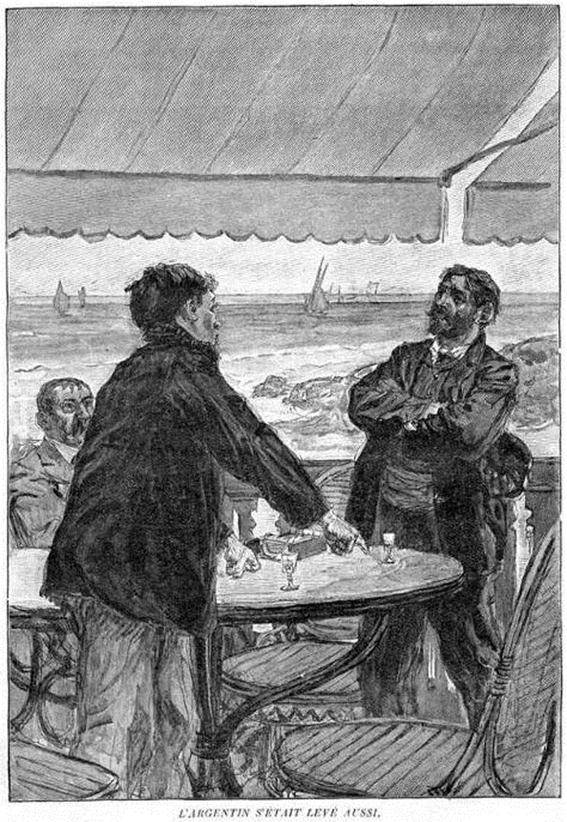

Elle ne fut pas « chaude », cette entrevue, bien au contraire. Il parut même, aux yeux attentifs du jeune Breton, que Pablo accueillait son « camarade » avec une sorte d’effroi, que justifiaient, d’ailleurs, la face bestiale, l’œil torve et le mauvais rictus toujours grimaçant sur la bouche épaisse de l’Argentin.

Celui-ci se retira, après une demi-heure de conversation, jetant à l’enfant quelques paroles gutturales accompagnées d’un regard en dessous à Lân, dont la grande taille et les proportions athlétiques semblaient l’impressionner grandement.

Quand il eut quitté la demeure, le fils de la veuve Plonévez demanda, en riant, à son hôte :

« Parbleu, petit, tu n’as pas l’air de l’aimer beaucoup, ton pays ?

– Oh ! non, Io ne l’amo pas, répondit l’enfant, avec un froncement expressif des sourcils.

– Ah ! ah ! Le fait est qu’il n’a pas l’air très aimable, le particulier. Je ne suis pas méchant, mais je crois que j’aurais du plaisir à cogner sur ce mufle-là, bien que j’aie contribué à le tirer du mauvais pas.

– Il est très méchant, confirma Pablo. À bord, il me battait toujours, et, bien sûr, il m’aurait jeté à la mer, si…

– Si ? interrogea Alain.

– Si mon ami Ervan ne l’en avait empêché. Celui-là est bon, et fort. Il vous ressemble.

– Comment dis-tu qu’il s’appelle, celui-là ?

– Ervan. Il parle bien français, il n’est pas Espagnol. Mais, voilà. Il n’est pas venu, cette fois, il est resté en Angleterre. C’est extraordinaire comme vous lui ressemblez ! On dirait que c’est votre frère. »

La mère Plonévez entrait, apportant le déjeuner du malade. Alain en profita pour interrompre là le dialogue. Ce mot « frère », prononcé par l’enfant, avait, sans doute, réveillé en lui quelque pénible souvenir, car son front s’était plissé d’une ride.

Quand la veuve fut ressortie de la chambre pour aller surveiller sa cuisine, le jeune Breton se hâta de dire à Pablo :

« Écoute, petit. Ne parle jamais de personne qui pourrait me ressembler devant ma mamm, parce que, vois-tu, ça lui ferait beaucoup de peine. J’ai eu, en effet, un frère, qui est mort, et qu’elle pleure et pour qui elle prie tous les jours.

– C’est bien, señor Alain, répondit l’enfant, devenu grave. Je n’en parlerai jamais. »

Le marin sortit, le front toujours soucieux, et se dirigea vers Perros, où il avait du nouveau à apprendre.

En effet, il s’y était passé ceci que, le matin même, on avait vu arriver une baleinière des Ponts et Chaussées, détachée d’un vapeur faisant l’inspection des côtes. Celui-ci venait de Paimpol afin d’opérer des sondages dans le dessein de renflouer, s’il était possible, ou, du moins, de détruire à la dynamite l’épave du navire perdu, qui pouvait obstruer la passe entre Trestrignel et l’île Tomé.

Or, l’ingénieur et ses aides n’avaient pas eu à se donner beaucoup de mal. La mer avait travaillé pour eux, sans eux.

La carcasse désemparée, poussée par le flot, avait été roulée et, finalement, abandonnée par les vagues, sur les hauts-fonds qui bordent la plage de Trestraou, en deçà des roches granitiques qui supportent le phare de Ploumanac’h.

Et, maintenant, les employés de l’État fouillaient le ventre du trois-mâts d’où ils retiraient méthodiquement tout ce qui pouvait servir à établir l’identité du navire et de son équipage, tant des vivants que des morts : livre de bord, connaissements, chartes-parties, toutes pièces établissant que le navire Coronacion, venant du port de Sant Antonio, dans la République Argentine, après avoir déchargé sa cargaison de cuirs dans le havre de Dunby, au voisinage de Falmouth, avait repris sa route vers Amsterdam.

Tout ceci confirmait les déclarations du petit Pablo et du matelot Ricardo Lopez, qui attendait, à Perros, l’ordre de l’administration maritime pour se faire rapatrier ou, tout au moins, ramener en ce port de Dunby, dernier relâche de la Coronacion.

Mais, en dépit de ces assertions écrites, un doute planait encore. Au cours de leurs recherches, les divers fonctionnaires de la marine n’avaient découvert aucun document établissant la propriété du navire. Ils en conclurent que, sans doute, ce titre de propriété s’était perdu pendant le naufrage, ou bien qu’il n’était point d’usage, à Sant Antonio, de faire figurer un tel document au nombre des pièces indispensables à la franchise des bateaux de commerce.

Ils interrogèrent Ricardo Lopez, mais n’en purent tirer aucun renseignement utile. L’Espagnol parut ne rien comprendre aux questions qu’on lui posait à ce sujet. Il se borna à déclarer qu’il avait été enrôlé lui-même à Buenos-Ayres par le second Rodriguez, ce blessé vainement arraché à l’épave par la courageuse intervention d’Alain Plonévez, et qui était venu expirer dans le hangar-abri du canot de sauvetage. Comme, depuis huit jours, cette pauvre dépouille reposait en une fosse du cimetière de Perros-Guirec, on ne crut pas devoir l’exhumer pour en constater l’identité. Mais le registre des décès porta la mention du nom du capitaine Rodriguez-Wickham, décédé et inhumé sur le territoire de la commune.

On n’attacha pas plus d’importance à la réclamation de Ricardo, demandant que le mousse Pablo fût rapatrié avec lui. L’enfant, à la première offre qui lui en fut faite, la repoussa avec une énergie farouche et manifesta une sorte de terreur à la pensée de retourner avec le matelot, son compagnon. Et, comme celui-ci ne pouvait justifier d’aucun titre à l’exercice d’un droit quelconque sur l’enfant, comme, d’autre part, la veuve Plonévez et son fils se déclaraient tout disposés à adopter le petit abandonné, force fut à Ricardo de quitter la France en y laissant Pablo.

II

Le fils de la mer

En apprenant que Ricardo Lopez avait quitté le pays et qu’il n’aurait point à le suivre, Pablo manifesta une joie si vive qu’elle sembla tenir du délire.

Cette explosion d’allégresse commença par faire beaucoup rire Alain Plonévez. Puis elle le fit réfléchir et, pendant quelques jours, le jeune matelot parut un peu préoccupé. Il ne lui semblait pas normal que le petit Argentin exprimât tant de bonheur à se séparer d’un homme dont il avait partagé la vie et les dangers, et qui, deux semaines plus tôt, n’avait dû, comme lui-même, d’ailleurs, son salut qu’au secours providentiel apporté par le canot de sauvetage.

Mais Lân se souvint fort opportunément des confidences à lui faites par le mousse. Celui-ci ne lui avait point dissimulé son aversion invincible à l’encontre de Ricardo. Et Alain se disait qu’un ressentiment aussi violent s’expliquait, le plus simplement du monde, par le vindicatif souvenir que l’enfant avait gardé des mauvais traitements infligés à sa frêle jeunesse.

Alain se promit donc d’interroger Pablo plus à loisir et d’en tirer quelques éclaircissements, tant sur son propre passé que sur celui de cet Espagnol, que lui-même, Lân, haïssait d’instinct.

L’occasion lui en fut offerte quelques jours plus tard, lorsque avril, en gonflant les bourgeons, et en verdissant les premières pousses des arbres, eut suffisamment attiédi l’atmosphère pour permettre au garçonnet, définitivement rétabli, de faire, avec son grand ami, quelques courses dans la campagne et sur la côte.

Aussi bien le congé d’Alain touchait à sa fin. Il ne lui restait plus qu’une dizaine de jours avant qu’il se rendît à Paimpol, où il allait s’embarquer pour un voyage dans les régions des Antilles.

Et il expliquait à l’enfant que, ce voyage, il allait le faire avec le grade de second à bord du vapeur le Kerret-Barbe-Noire, afin de s’y instruire, pendant six ou huit mois, à la pratique de la machinerie.

Au retour, c’est-à-dire en décembre, au plus tard, il se rendrait à Nantes pour y suivre l’enseignement spécial qui forme les capitaines au long cours. Comme il avait été second maître sur le Formidable et qu’il possédait les qualités physiques et la connaissance des manœuvres, en outre du stage exigé pour le service à la mer, il estimait qu’il pourrait conquérir le diplôme de long courrier en un délai maximum de dix-huit mois.

« Alors, dans deux ans, vous commanderez un bateau, tout seul ? Vous serez capitaine ?

– Oui, mon petit ; du moins je l’espère.

– Oh ! alors, vous me prendrez avec vous, dites ? »

Et les yeux de Pablo étincelaient, une flamme colorait la mate blancheur de son visage. Il se pendait à l’épaule herculéenne de son sauveteur, et celui-ci lisait, en ces prunelles limpides, la sincère affection qu’il avait su inspirer à cet enfant étranger.

« Sais-tu, disait gaiement Alain, que tu commences à parler joliment le français, mieux que la mamm, mieux surtout que la mammagoz, chez qui je t’ai mené il y a deux jours, à Trébeurden.

– C’est que, le français, Lân, je l’ai parlé autrefois, il y a bien longtemps, quand j’étais tout petit.

– Par exemple ! Et où donc parlais-tu le français, toi, espèce de petit Gaucho ? »

Les sourcils de l’enfant se froncèrent, en même temps que ses poings se serraient.

« Ne m’appelez pas comme ça, Lân. Autrement, je ne vous aimerais plus. Ricardo est un Gaucho, pas moi.

– Ça va bien : Je ne le dirai plus. Je ne savais pas que ce mot fût une injure à ton oreille. Mais revenons à ce que tu me racontais. Tu as parlé français autrefois ?

– Oui, répliqua Pablo, j’en suis sûr.

– Tu en es sûr ? Mais, en ce cas, tu dois te rappeler en quel pays tu as vécu, quel est le lieu de ton origine ? »

Le matelot vit de nouveau les sourcils du mousse se rapprocher, non plus sous l’action de la colère, cette fois, mais sous celle d’une contention ardue, d’un violent effort de la mémoire pour relier entre elles de lointaines réminiscences.

« Je ne sais pas, répondit-il enfin, je ne peux pas me rappeler. C’est bien loin. Il me semble que c’était dans un pays comme celui-ci, au bord de la mer. Il y avait une belle dame qui m’aimait bien, que j’aimais bien, que j’appelais mama, comme vous appelez votre mère. »

Et les paupières du mousse se gonflaient de larmes. Il était visible qu’une fugitive et chère image se laissait voir dans cette nuit du passé, mais qu’il ne parvenait pas à en fixer exactement les traits.

Alain vint à son aide, essaya de suppléer au défaut de précision, de combler les lacunes de cette évocation incomplète.

« Voyons, petit Pablo, tâche de réunir tes idées. Il est probable que, comme tu le dis, cette belle dame était ta mère. Si tu la revoyais, la reconnaîtrais-tu ?

– Oh ! oui », s’écria impétueusement l’enfant.

Mais, tout aussitôt, son regard s’attrista. Le même doute cruel y fit remonter les larmes.

« Je crois que oui, bégaya-t-il ; je ne suis pas sûr ; je ne sais pas, non, je ne sais pas.

– Et, reprit le matelot, elle n’était pas seule, cette dame ; elle ne pouvait pas être seule. Il y avait un homme avec elle ; il y avait ton père !

– Mon père ? C’est vrai. Il y avait mon père. Mais je ne me rappelle pas, pas du tout. Est-ce que vous avez un père, vous, Alain ?

– Je ne l’ai plus, petit Pablo, mais j’en ai eu un, que j’aimais bien. C’était un rude marin, qui avait beaucoup navigué, il est revenu ici, à Louannec ; il était malade ; il a traîné quelque temps, puis il est mort, et nous l’avons couché dans sa tombe, sous une pierre, derrière l’église neuve, là-haut. »

Il désignait, par delà un rideau de pins, le clocher carré se détachant sur le ciel bleu.

Les larmes pendaient encore aux cils de Pablo, mais ses pupilles étincelaient. Il demanda naïvement.

« Alors, tous les hommes ont un père et une mère ?

– Cette question ! fit Lân, en éclatant de rire. Ah ! çà, d’où sors-tu, petiot ? D’où crois-tu donc que tu viens ?

– Je viens de la mer, riposta l’enfant, non sans une certaine fierté. Je me souviens qu’un jour, j’ai demandé la même chose à Ervan, mon ami Ervan. Il a ri comme vous, Alain. Puis, il n’a plus ri. Il m’a regardé sérieusement, gravement, comme s’il allait me dire quelque chose. Mais, après ça, il m’a embrassé, et il m’a raconté une drôle d’histoire.

– Quelle histoire, pour voir ?

– Voilà ce qu’il m’a dit : « Petit Pablo, un matin, comme nous passions la Ligne, nous avons vu sur la mer un berceau qui flottait. Nous l’avons tiré à bord. Dans le berceau, il y avait un enfant : c’était toi. »

– Mais, s’exclama derechef Alain, c’est l’histoire du petit Moïse qu’il t’a contée là, ton ami Ervan ! Il s’est moqué de toi.

– Ce n’est pas bien ce que vous dites là, Ervan ne s’est pas moqué de moi, Ervan ne se moque de personne. Il vous ressemble, il est bon. S’il m’a raconté cette histoire, c’est qu’elle est vraie, et c’est pour ça qu’on m’a appelé le « fils de la mer ».

– Allons, petit, je ne veux pas te faire de la peine. Mais si tu as lu quelquefois des livres, si l’on t’a appris ta religion, tu dois bien savoir que ce conte que t’a fait ton ami Ervan est le récit d’un livre que les chrétiens respectent et qui se nomme la Bible. »

Pablo baissa tristement les yeux.

« Je n’ai jamais ouvert un livre, Lân, sinon pour regarder les images. Je ne connais pas celui dont vous me parlez. Je ne sais pas lire. »

Il était tout honteux de son aveu.

Le marin le réconforta et lui fit entendre de bonnes et simples paroles qui émurent le mousse.

« Je veux apprendre à lire, Alain. Je pense que je pourrai apprendre, en m’appliquant de tout mon cœur. »

Et il fit comme il le disait. Elle fut féconde, cette conversation entre le jeune homme et l’enfant. En rentrant au logis, Alain prit sa mère à part et lui conseilla de mettre le petit garçon à l’école.

La chose était d’autant plus facile que la maison était toute proche de l’école primaire. La vieille femme alla, dès le lendemain, rendre visite à l’instituteur. Il fut décidé que Pablo entrerait le jour suivant.

Tout de suite, il eut un surnom : « l’Espagnol ». Et il ne fut plus connu que sous ce vocable.

Les premiers temps, il éprouva bien quelque humiliation à se voir assimilé aux commençants, aux tout petits qui épelaient leurs lettres. Mais l’émulation aidant, Pablo justifia promptement le renom de vive intelligence des enfants de sa race. Le mois n’était pas achevé qu’il savait lire et traçait déjà quelques mots. L’instituteur était ravi d’avoir fait une telle recrue. À la rentrée de Pâques, Pablo, sautant toute une classe, se trouvait dans les rangs des écoliers de dix à onze ans.

Cependant Alain était parti, et la veuve Plonévez avait reçu de lui une première missive, datée des Canaries. Le jeune homme s’y montrait gai et satisfait des conditions du voyage.

C’était un garçon sérieux et studieux, un bon fils que soutenaient l’espoir de consoler sa mère et l’ambition de conquérir ce brevet de capitaine au long cours, qui le rendrait maître de ses propres destinées. Sa lettre se ressentait de ce double désir.

Elle se terminait par un affectueux souvenir.

« Embrasse Pablo pour moi, dis-lui que je pense beaucoup à lui. Puisque Dieu t’a donné un nouveau fils, qu’il apprenne à t’aimer comme je t’aime. Qu’il travaille de tout son zèle pour acquérir le plus de savoir qu’il pourra. Il m’a demandé de le prendre avec moi lorsque je serai capitaine. Je le lui ai promis, mais c’est à lui de comprendre que je n’entends pas le considérer comme un simple matelot. »

Il va sans dire que la mamm Plonévez ne pouvait lire couramment les épîtres de son fils aîné, bien que l’écriture en fût large, régulière et bien modelée. Autrefois, elle se rendait chez l’instituteur ou le recteur pour qu’ils lui en fissent la lecture. Maintenant, elle n’avait plus à recourir à leurs bons offices. C’était Pablo qui lui rendait ce service, et il put s’en acquitter sans trop de peine à la réception de ce premier courrier.

Et, de la même façon, ce fut lui qui tint la plume pour la réponse. Il servit de secrétaire à la bonne femme et emplit, tant bien que mal, les quatre pages de ce papier quadrillé sur lesquelles il transcrivit les témoignages un peu incohérents de tendresse maternelle prodigués par la veuve au cher voyageur. Lui-même y ajouta, pour son propre compte, quelques compliments d’amour fraternel :

« Vous voyé, mon chair Alin, que je fet du progré depui que vous ète parti. M. l’Ainstitutor é contan de moi. Il di que dans un an je sorai ossi bien que ceu de la grande classe. Et come je seré heureu de vous montré mé page quand vous reviendré. Je ne dis plus « Io » come je disait otrefoi. Mais, par egzample, cé l’ortografe qui e bien dificil. En espagnol, je croi, lé mot secrive comme il se prononce. Pourcoi ce né pas la meme chose en francès. »

Il était évident que, sous ce rapport, Pablo avait encore beaucoup de « progrès » à faire, quoi que lui dît l’instituteur, pour l’encourager, et il exprimait sa bonne volonté, aussi bien que son ignorance, en une forme qui ne laissait aucun doute sur l’une ni sur l’autre.

Au cours de cette besogne épistolière, car la mère Plonévez, plus prolixe que son « gars », multipliait les manifestations de sa sollicitude, Pablo entra plus avant dans la confiance de la vieille femme et parvint à posséder la plus grande part du secret qui arrachait toujours des larmes à ses pauvres paupières.

Il était cruel, ce secret, de ceux qui font saigner à perpétuité les cœurs des mères pieuses.

Anna Plonévez était restée veuve à trente-cinq ans, avec deux fils qu’elle chérissait d’une égale tendresse. Le peu de bien qu’elle avait, elle l’avait consacré à leur éducation.

En ce temps-là, outre la petite maison de Louannec, qui lui venait de son mari, elle possédait à Trégastel une autre demeure entourée d’un jardin. L’idée lui était venue de l’embellir et de la meubler pour la louer aux baigneurs, encore rares, qui venaient, tous les ans, passer les mois de juillet et d’août en ce coin merveilleusement pittoresque du pays de Trécor.

Heureuse inspiration.

La maisonnette était si propre, si bien tenue, les lits si soigneusement nettoyés et désinfectés après chaque séjour, que Mme Plonévez trouvait acquéreur tout de suite, et cela lui assurait six cents francs en supplément de sa pauvre petite rente d’autant.

En outre, très vaillante, très entendue au ménage, elle se louait elle-même comme cuisinière aux gens de médiocre fortune qui, cela va sans dire, n’amenaient point avec eux leur personnel de domestiques parisiens.

Et cela lui apportait encore une centaine de francs.

Elle avait pu, de la sorte, élever ses deux fils.

L’aîné, Ervoan, avait manifesté le désir d’entrer dans l’enseignement, ou bien encore de s’attacher à l’administration comme employé de la douane, de l’enregistrement, des contributions directes, voire, s’il en trouvait l’occasion, de devenir maître clerc en quelque bonne étude du voisinage.

Alain, le cadet, avait suivi la tradition paternelle. L’irrésistible appel de la mer s’était fait entendre, et il avait écouté la vocation.

À quinze ans, après d’assez médiocres études à l’école de Louannec, il s’était fait embaucher à Paimpol sur des bateaux d’Islande ou de Terre-Neuve, et avait « bourlingué » jusqu’au moment où la conscription l’avait pris en sa qualité d’inscrit maritime. Et il était devenu ainsi marin de l’État.

Mais, entre temps, un événement grave s’était produit qui avait, pour toujours, enveloppé de deuil le front d’Anna Plonévez, que les voiles du veuvage mêmes n’avaient pu dépouiller de sa forte jeunesse.

Ervoan avait brusquement dévié de la bonne voie.

Entré comme troisième clerc chez un notaire de Saint-Brieuc, il avait fait la connaissance de quelques mauvais drôles et, en une heure d’égarement, s’était approprié une somme de deux cents francs prise à la caisse du « patron ».

Ce larcin ne lui avait point profité. Pour chaque centaine de francs il avait obtenu un mois de prison, et, comme la loi Bérenger n’était point encore promulguée, il avait dû purger sa peine.

Pendant ce temps, la malheureuse mère était accourue, portant la somme volée par son fils. Elle avait indemnisé le notaire, sans que cette compensation atténuât la sévérité de la sentence.

Au sortir de la maison centrale, Yves avait déclaré à sa mère qu’il voulait se réhabiliter. Mais, pour ce faire, il lui fallait quitter le pays.

Anna Plonévez avait pris encore cinq cents francs sur son livret de Caisse d’Épargne pour les donner à l’enfant prodigue. Du coup ses économies avaient été épuisées.

Yves était parti, ainsi qu’il l’avait annoncé.

Ces choses s’étaient passées quelque dix ans plus tôt, et l’on n’avait plus eu de nouvelles du fugitif. Après avoir espéré longtemps son retour, la veuve avait fini par considérer son fils aîné comme mort, et n’avait plus voulu quitter le deuil de cette mort.

Tel était le secret que l’intelligence très éveillée de Pablo parvint à pénétrer. Il comprit alors pourquoi son ami Lân lui avait recommandé de ne jamais parler, devant la vieille femme, du matelot Ervan, qui lui ressemblait tant, attendu que ce nom d’Ervan sonnait comme celui d’Ervoan, diminutif familier du vocable Yves.

Il garda donc pour lui tout ce qu’il avait appris ou deviné et, en cœur généreux, plein de délicatesse, se promit d’apporter tous ses soins à panser et adoucir, autant qu’il serait en son pouvoir, la plaie depuis si longtemps ouverte dans l’âme de cette mère douloureuse, devenue la sienne par l’adoption.

Celle-ci, de son côté, s’attachait chaque jour davantage au petit garçon. Elle sentait en lui une noblesse de caractère et de pensée bien supérieure à celle du commun des enfants, et aussi des hommes.

Il lui arrivait de dire au recteur ou à l’instituteur, chaque fois qu’elle trouvait une occasion de leur parler du petit abandonné :

« Bien sûr qu’il n’est pas comme les autres. Ce n’est pas un fils de paysans de par ici. Quand il est propre et bien habillé, il a l’air d’un petit monsieur de la ville. »

Et c’était vrai. L’« Espagnol » était un grand seigneur au milieu de ses jeunes camarades d’école. Ayant beaucoup voyagé, dès sa plus tendre enfance, il s’était étrangement développé. Sa force et sa souplesse le distinguaient, même au centre de ce noyau de garçonnets robustes de la côte, parmi ces rejetons précoces d’une race que le vent salin fortifie et adapte, depuis des siècles, aux périlleuses exigences des industries de la mer dont ils vivent. En sorte que, peu à peu, dans tout le pays, de Trélévern à Trégastel, tous les garnements de son âge en étaient venus à le considérer comme leur chef, presque leur roi.

Pablo n’abusait point de cette royauté, bien au contraire. Il justifiait sa prééminence, non seulement par la vigueur de ses muscles, mais, plus encore, par la supériorité de son intelligence. Et ce qui achevait de lui attacher tous ces jeunes cœurs frustes, c’était sa bonté native, pleine d’attentions et de scrupules. Pas un de ces trois ou quatre cents éphèbes, avec qui il lui arrivait d’échanger des mots de joie ou d’amicales bourrades, n’eût voulu lui faire la moindre peine, lui susciter le plus petit ennui.

La renommée de l’« Espagnol » grandissait donc dans le petit monde de la jeunesse aux alentours des bourgs de Louannec et de Perros-Guirec, et, vraiment, à le voir ainsi chéri et fêté de tous, la veuve Plonévez se sentait envahie d’un légitime orgueil.

N’était-ce pas elle, en effet, qui, dès le premier moment, avait accueilli, sans hésiter, cet orphelin ? N’était-ce pas son vaillant Alain qui lui avait donné ce fils adoptif, après l’avoir arraché au naufrage ?

Aussi, dans sa naïve fierté, n’éprouvait-elle pas de plus grande joie que de se montrer au bras de l’enfant dans ses promenades du dimanche, à la sortie de la grand’messe ou des vêpres. Car, bien que l’existence de Pablo eût été fort troublée et que son passé fût obscur au point qu’il n’aurait su dire lui-même exactement son âge, une chose restait certaine en ces ténèbres, la religion de son origine que pratiquaient, oh ! bien singulièrement, ses pires compagnons de courses et d’aventures.

Sur ce point, le seul qui offrît quelque précision, l’enfant avait parfois des révoltes et ses yeux brillaient d’un éclair, quand un de ses petits camarades lui demandait, sans y mettre plus de malice :

« Alors, tout de même, Pablo, tu as été baptisé ? »

À quoi Pablo répondait, avec une fougue bien digne d’un hidalgo du temps de la conquête de Grenade :

« Crois-tu donc que les hommes de mon pays sont des chiens ? »

À le juger sur ses dispositions d’intelligence et d’énergie, l’instituteur de Louannec, une main posée sur cette chevelure brune et bouclée, ne pouvait s’empêcher de dire à la veuve, en riant :

« Çà, madame Plonévez, il faudra, décidément, faire quelque chose de ce gamin. Quand Alain sera de retour, on verra à causer de cela. Le petit est assez jeune pour qu’on puisse le préparer au Borda. Il faudrait l’envoyer à l’École Saint-Charles, à Saint-Brieuc. »

Et, comme ces paroles n’étaient pas claires pour Pablo, il fallut que le magister lui expliquât que le Borda était le vaisseau-école des futurs officiers de marine, qui en sortent avec le titre d’« aspirant ».

De ce jour, l’esprit de l’ex-mousse de la Coronacion s’ouvrit aux plus généreuses espérances, aux plus vastes ambitions. Il n’hésita pas à en faire part à la veuve :

« Oh ! mamm Plonévez ! Quelle joie si je devenais officier ! Comme vous seriez fière, n’est-ce pas ? Vous auriez vos deux fils capitaines. Et je pense qu’alors vous ne pleureriez plus, que vous oublieriez l’autre, qui vous a fait tant souffrir ? »

L’enfant n’avait pas été, cette fois, le maître de son premier mouvement. Sa parole avait dépassé sa pensée. Il s’aperçut de la faute qu’il venait de commettre en voyant de grosses larmes perler aux cils de Mme Plonévez.

« Oh ! petit, soupira celle-ci, que dis-tu là ? Crois-tu donc qu’une mère puisse oublier son fils ? »

Mais Pablo se jeta à son cou.

« Il faut me pardonner, mamm Plonévez. Je voulais dire seulement que, si je devenais officier, je vous rendrais si heureuse que, peut-être, vous auriez moins de chagrin d’avoir perdu votre autre fils. »

La veuve lui rendit sa caresse et murmura :

« Ne t’excuse pas. Je sais que tu as bon cœur, petit Pablo, que tu aimes ta vieille mamm presque autant qu’elle t’aime. Retiens seulement ceci : autant que dure la vie d’une mère, elle garde le souvenir des enfants qu’elle a perdus. Il n’y a que le bon Dieu qui puisse la consoler, vois-tu ! »

Et hochant la tête, elle ajouta :

« Il n’en manque pas, de mères qui pleurent, en notre pays, Pablo, de mères comme moi, et les riches ne sont pas plus exempts que les pauvres de ces douleurs-là. Et, tiens, il y a, pas bien loin d’ici, entre Trélévern et Treztel, une jeune dame plus malheureuse encore que moi. Elle est venue, je crois, des Amériques, comme toi, mon petiot. On ne sait pas bien au juste ce qui lui est arrivé, mais on dit qu’elle a été un temps folle de chagrin, parce qu’elle a vu mourir, à la fois, son mari et un petit garçon qu’elle avait. »

Pablo la considéra, ému de compassion :

« Pauvre dame ! C’est vrai, tout de même, mamm Plonévez, qu’il y a des gens qui sont bien malheureux ! »

Et l’esprit mobile du garçonnet aborda un autre sujet :

« Vous dites qu’elle vient aussi de l’Amérique, cette dame ? De quelle Amérique, du Nord ou du Sud ? »

Ça, c’était trop demander à la veuve Plonévez, dont les connaissances en géographie étaient plus rudimentaires encore qu’en orthographe.

« Dame ! petiot, répliqua-t-elle, tu es trop savant pour moi. Si Lân était ici, il pourrait te dire la chose. Encore faudrait-il qu’il connût la dame, qu’il l’eût vue, pour le moins.

– Je crois que je l’ai vue, moi, reprit Pablo avec véhémence. C’est une jolie dame, tout en noir, qui ressemble à la Sainte Vierge du grand vitrail qui est derrière le maître-autel ? Et elle se promène avec une petite fille qui a des cheveux qu’on dirait en or ?

– Peut-être bien ! concéda la veuve en souriant. Je ne suis pas aussi avancée que toi ; je ne l’ai jamais vue. Tout ce que je t’en dis, c’est ce qu’on m’a raconté. Mais, toi-même, où l’as-tu rencontrée ? »

Alors Pablo expliqua qu’une semaine auparavant, il était sorti du port de Perros sur la chaloupe des Douanes et était descendu avec deux douaniers sur la plage de Treztel, après le village du Trévou, au voisinage du Bois-Riou. C’était là qu’il avait rencontré la dame en noir, donnant la main à la fillette blonde.

Les douaniers avaient respectueusement salué la dame, qui leur avait répondu par une inclinaison de tête et un aimable sourire.

Et, maintenant, Pablo osait se souvenir d’une particularité qui l’avait un peu troublé sur le moment. La promeneuse, en passant près de lui, s’était arrêtée brusquement et l’avait dévisagé avec une singulière insistance. Il avait même semblé au petit garçon que ses yeux, qu’il avait jugés les plus beaux qu’il eût jamais vus, s’étaient obscurcis en le considérant, comme si une buée de pleurs s’y était épanchée.

« Peut-être que ma vue lui a rappelé son petit garçon, n’est-ce pas, mamm Plonévez ? Pauvre dame ! Elle a l’air bien triste, je vous assure. »

Cette réflexion compatissante lui inspira un retour sur lui-même. Il soupira :

« Et, moi aussi, j’ai eu une mère, que je n’ai pas connue, et, peut-être, me croit-elle mort et me pleure-t-elle, comme la dame noire pleure son fils et vous le vôtre, mamm Plonévez ! »

À son tour, il eut des larmes sous les paupières et se détourna pour les cacher.

« Tu vois, prononça la veuve, que le bon Dieu fait bien tout ce qu’il fait, puisqu’il t’a donné à moi, qui regrette un fils, et qu’il m’a accordé de devenir un peu ta mère, mon petiot.

– C’est vrai, mamma, répliqua Pablo, en se rejetant dans les bras de la vieille femme, qu’il étreignit chaleureusement. Mais, tout de même, vous étiez moins à plaindre que la pauvre dame, puisque le bon Dieu vous avait laissé un fils, grand et bon, et qu’elle n’a plus son petit garçon, qui était peut-être son seul enfant. »

Il se reprit tout aussitôt pour ajouter :

« Mais non. Je me trompe, puisqu’elle a une petite fille. »

Cette rencontre et cet entretien laissèrent une trace profonde dans l’esprit du jeune « Espagnol ». Un étrange désir lui vint de revoir la dame en noir, la pauvre affligée aux beaux yeux, qui l’avaient si tendrement considéré. Et voilà qu’un sentiment insoupçonné prit naissance dans l’âme de Pablo.

Insouciant et joyeux jusqu’alors, il devint mélancolique et rêveur. Cette pensée qu’il avait exprimée à la bonne Anna Plonévez hanta ses méditations solitaires. Il se prit à aimer cette créature absente et lointaine qui avait été sa mère inconnue, et, à force d’y porter son imagination, il en arriva à lui prêter les traits, le port, l’attitude de la dame en noir aperçue à Treztel.

En même temps, il se souvint de la jolie petite fille aux cheveux d’or, et il songea que, en ce pays d’Amérique, d’où, comme lui, la dame était originaire, il avait peut-être une sœur aussi jolie, aussi blonde que celle-là. Ce fut une sorte d’éveil de sa conscience, une entrée en un monde nouveau de sentiments.

Le coin de terre bretonne où l’avait conduit la destinée capricieuse est, entre tous, propice à la poésie mystique du cœur. Là règne une végétation abondante que n’effarouche point le vent du large et qui fait onduler les cimes vertes jusqu’au bord des flots tantôt alanguis, tantôt tumultueux de l’Océan. Car la Manche prend fin, à proprement parler, plus haut, dans les parages de Saint-Malo et de la Rance. Ici, c’est bien l’Armor des légendes et des traditions que, par malheur, dégradent et dénaturent progressivement les passages, chaque jour plus nombreux, de touristes venus de l’est, pour la plupart sans traditions et sans goût.

Les derniers costumes disparaissent. Seules, les coiffes de batiste ou de dentelle résistent encore. Mais le sol se défend mieux. La voix de la mer « qui parle beaucoup » continue à se faire entendre aux fils de la côte, à imposer silence aux sottises et aux propos profanateurs. Les landes et les bois, le vaste horizon, les étangs réflecteurs du ciel mélancolique, les croix des chemins, les pierres des nécropoles solitaires gardent les âmes du tumulte envahisseur des villes ensorcelées. On peut encore rêver, aimer, pleurer et prier en Bretagne, et le Trécor lui-même, plus entamé par l’influence étrangère que le Léon et la Cornouaille, n’en conserve pas moins sa grandeur farouche et sublime.

Or, le petit mousse orphelin, jeté par la tempête sur ce rivage à la fois grandiose et tendre, sur cette terre peuplée de souvenirs mystiques et héroïques, les aimait d’un attachement profond. Il sentait sourdre en lui il ne savait quel atavisme dormant dans les ténèbres de ses origines, comme si une partie de son sang lui venait d’une des sources fraîches qui murmurent sous les ombrages de ce beau pays.

Alors, poussé par une force irrésistible, il mettait à profit ses heures libres et solitaires pour courir vers les bords fascinateurs, vers les silencieuses profondeurs du Bois-Riou, les eaux alanguies des étangs ou le fracas grondant des lames sur les écueils du rivage.

Partout, il retrouvait, dans la paix de ses contemplations, les chers fantômes évoqués par son imagination en travail ; partout il demandait à la nature pleine de mystères la réponse aux questions que posait son esprit inquiet.

Cela dura autant que la belle saison, cela se prolongea même après les derniers crépuscules de septembre. Vinrent les brumes d’automne, et elles ne firent point oublier à Pablo le chemin des solitudes attristées.

III

Suaire blanc.

Les brouillards d’automne sont soudains et épais sur toute la côte septentrionale de la Bretagne. Ils montent brusquement de la mer et, en moins d’une demi-heure, d’un quart d’heure même quelquefois, submergent les rives et s’étendent assez avant dans les terres.

Malheur alors aux errants des plages qui découvrent à grande distance. Si la brume coïncide avec le flot, il y a danger de mort pour les infortunés perdus dans l’immensité de la grève, et qui ne retrouvent plus leur route au travers de cette humidité opaque dont s’ouate l’atmosphère.

Sinistre, insidieux, le flot rampe autour d’eux, sous leurs pas, emplit les déclivités du sol, les dépressions du sable, les enserre entre les bras de multiples chenaux, les sépare de la terre ferme. Nul signal que la voix ne peut guider au sein de ces ténèbres blanches ; nul feu, si intense qu’on l’allume, ne perce ce rideau de vapeurs que la mort tisse, comme un linceul, sous les yeux, ou, plutôt, sur les yeux du condamné. Et, dans la solitude glaciale, quelle oreille attentive se trouverait là, juste à point, pour percevoir l’appel de détresse, quelle énergie dévouée pourrait se porter à temps au secours de l’abandonné ? Comme dans l’atroce enlisement des sables du Mont-Saint-Michel, c’est ici la mort pleine d’affres prolongées, bue littéralement goutte à goutte, et que le misérable voit monter, trame liquide, de la plante de ses pieds jusqu’à sa hanche, criant en vain les clameurs de son désespoir.

La plage de Treztel, où s’érigent quelques villas, habitées en été par leurs propriétaires, presque tous citoyens de Guingamp, est absolument déserte dès que les soirs abrégés d’octobre et les frissons des premières brumes ont dispersé les dernières villégiatures.

Il ne reste plus alors sur le rivage que des maisons définitivement closes pour huit mois de l’année. De temps à autre des pêcheurs y débarquent pour y rapiécer d’occasion leurs filets ; des paysans y viennent ramasser le goémon, qu’ils chargent et emportent sur leurs charrettes, les uns jusqu’au village du Trévou, distant de plus d’un kilomètre, les autres jusqu’aux chaumières disséminées dans l’étroite vallée qui met la mer en communication avec les étangs du Bois-Riou.

Parfois aussi l’écho y vibre sous l’ébranlement d’un coup de fusil, attestant le passage d’un chasseur en quête de canards sauvages et qui pour ne point revenir bredouille, décharge son arme, inutilement meurtrière, sur un goéland ou une alouette de mer.

Cet après-midi-là, après une journée radieuse, le soleil se couchait en une gloire rouge, empourprant et dorant les pointes basses de Ploumanac’h, entourant d’un cadre incandescent les profils de Tomé et des Sept Îles, la silhouette élégante et fière du phare des Triagoz.

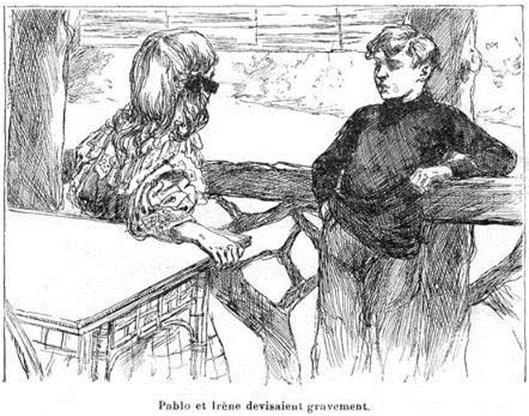

Une femme et une petite fille suivaient lentement le sentier de douaniers qui borde la côte, en surplombant les roches basses.

La femme, grande, mince de taille, moulée en sa sévère robe noire, la tête coiffée d’une simple toque de velours sous laquelle se gonflaient les épaisses torsades de sa chevelure sombre, avait les traits purs, les yeux profonds, le teint mat des races blanches du Midi. Tout, dans sa personne d’une distinction souveraine, décelait une sorte de lassitude, et dans ses prunelles indifférentes se laissait lire une douleur incurable, intermittemment éclairée d’une flamme imprévue.

La fillette, qui pouvait avoir dix ou onze ans, était aussi blonde que sa compagne était brune. Celle-là appartenait, sans doute possible, aux familles du Septentrion, dont elle avait le teint éclatant et frais, les yeux bleus et les lèvres roses, pleins d’espoir et de sourires.

« Maman, demanda gaiement la petite fille, voulez-vous que nous descendions sur la plage ? La mer est tout à fait basse et le sable sec. Nous ne courrons pas le risque de mouiller nos bottines. »

La jeune femme hocha la tête et répondit :

« Peut-être est-il un peu tard, Irène. Tu peux voir que le soleil est tout à fait au bord de l’horizon. Il ne faut pas nous laisser surprendre par le serein, et nous avons une bonne demi-heure de marche pour regagner notre Ker Gwevroc’h.

– Oh ! c’est plus qu’il ne faut, maman. Vous savez que je suis bonne marcheuse, et le docteur vous a ordonné de longues promenades quotidiennes. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Je suis sûre qu’il n’est pas plus de cinq heures. »

La mère tira de sa ceinture un bijou orné de diamants, une de ces montres grosses comme des œufs de pigeon, merveilles dont les horlogers comtois se sont fait une spécialité.

« Tu ne pouvais dire plus juste, reconnut-elle en souriant. Il est, en effet, cinq heures précises, si, toutefois, je suis d’accord avec le cadran de Trélévern. »

En ce moment, porté par le vent d’ouest, une claire sonnerie, venue du clocher de Perros-Guirec, traversa la rade alanguie et tinta cinq fois distinctement aux oreilles des promeneuses.

« Allons, acquiesça la dame en noir, nous pouvons aller jusqu’au bout de la grève. »

Et, précédée d’Irène, alerte comme un cabri, elle sauta légèrement d’une roche assez élevée sur le sable, suivant d’une allure tranquille l’enfant qui bondissait impétueusement de cailloux en cailloux, de flaque en flaque, sur la plage déserte.

Ces courses sur la côte étaient manifestement toute la joie de la fillette, vigoureuse et débordante de santé. Elle respirait l’air bienfaisant qui, du large, fouettait et rosissait son charmant visage. Sa jeune poitrine se dilatait à chaque inspiration des effluves salins ; une force splendide semblait y pénétrer, et la cornée humide de ses grands yeux en paraissait plus limpide et plus brillante.

Rêveuse, celle qu’elle nommait « maman » l’accompagnait d’un regard mélancolique, à peine distrait un instant par le spectacle de ces ébats en un lieu où nul danger n’était à craindre.

Peut-être n’était-elle pas fâchée de voir ainsi courir et gambader l’enfant assez loin pour qu’elle pût s’absorber elle-même en sa méditation douloureuse !

Car elle marchait d’un pas lent et onduleux, n’attachant aucun intérêt au tableau de ce couchant féerique, dominée par la vision de quelque scène pénible, dont la présence inévitable retenait le regard de son âme.

Pourtant, un moment, elle s’alarma.

Irène avait couru sans arrêt jusqu’à l’extrémité de la lisière sablonneuse, là où clapotaient les flots clairs, roulant des paillettes de rayons. Elles étaient si jolies, ces lames, à peine frangées d’une ligne de diamants ; elles avaient une si douce mine qu’elles faisaient songer involontairement aux yeux caressants de tout petits chats se roulant les uns sur les autres, se mordillant la queue, se ramassant en pelotes soyeuses.

Sans doute, telle fut l’image que leur vue suscita aux prunelles charmées de la fillette, car, éclaboussée tout à coup par l’une des volutes liquides, à laquelle elle n’avait pas pris garde, elle éclata d’un rire sonore et, tout aussitôt, se mit à réciter à pleine voix, dans le susurrement du flot, les premiers vers d’un morceau enfantin bien connu :

Venez ici, minet ; il faut que je vous gronde.

Et, modifiant la poésie au besoin des circonstances, elle en tira cette variante :

On dit que sans pitié vous mouillez tout le monde.

C’est bien joli, ma foi !

« À qui parles-tu donc ainsi ? questionna la jeune femme, attirée par ce rire et ces éclats de voix.

– Je parle à l’eau, maman, à la méchante eau, qui vient de mouiller mes bottines. »

Et la mère de sourire, en répliquant doucement :

« Ce n’est pas l’eau qui est méchante, c’est Irène qui est une petite sotte de ne l’avoir pas vue venir. »

Le ciel était d’une incomparable douceur. À mesure que l’astre s’immergeait, les rouges vifs de l’horizon se dégradaient en rose tendre, en violet clair, en mauve, en gris perle qu’ourlaient des fils d’un or fluide. Des cirrus en écharpe au zénith empruntaient de fugitives pudeurs aux caresses du grand œil de flamme disparu.

« Voyons, ordonna affectueusement la dame en deuil, allons nous asseoir sur cette roche et regardons finir le jour. »

Irène la suivit docilement jusqu’à un large bloc de granit, surgi comme une chaise naturelle du milieu des sables environnants.

« Maman, interrogea la fillette, peut-être allons-nous voir ce « rayon vert » dont parle Jules Verne dans le livre que vous m’avez donné ?

– Je ne le pense pas, ma chérie. Il paraît que ce rayon n’est visible que si nulle terre n’interrompt la ligne de l’horizon. Or, ce n’est pas ici le cas.

– Quel dommage ! » soupira Irène.

Elle fixa de tous ses yeux le fond du ciel à l’Occident, comme pour contraindre le mystérieux phénomène à s’accomplir, sur son ordre, en dépit de toutes les lois de l’optique.

Mais l’astre descendait plus bas, et ses feux en éventail abandonnaient la voûte pour ne plus colorer que les nuées les plus proches de la courbe.

Irène releva la tête et, se penchant sur l’épaule de la jeune femme, reprit, changeant de sujet :

« C’est tout de même drôle que la terre tourne sans qu’on la voie tourner. Mlle Dougal me répète toujours cela et je n’arrive pas à m’y faire. Je comprends très bien que l’on ait cru, autrefois, que le soleil tournait autour de la terre. C’est bien plus naturel, et, puis, ça se voit. »

Après une nouvelle pause, elle poursuivit :

« Et le voilà parti pour sa grande tournée, de l’autre côté du monde. Dire que toute cette eau finit si loin ? Au bout, maman, c’est une autre terre, n’est-ce pas ? C’est l’Amérique ? »

Ce nom fit tressaillir la femme en deuil. Ainsi qu’un morne écho, elle répéta :

« L’Amérique ! »

Et, ses yeux, jusque-là noyés dans la contemplation de l’infini, s’emplirent de larmes.

« Oh ! maman ! s’exclama la fillette, en se jetant à son cou, voilà que je viens encore de vous faire pleurer. »

La mère affligée l’entoura de son étreinte, et la pressa affectueusement sur sa poitrine.

« Non, ma chérie, ce n’est pas toi qui me fais pleurer. Vois-tu, mes souvenirs sont trop cruels.

– Oh ! oui, je sais, murmura la gentille créature, je sais que ce n’est pas la même chose. Je vous appelle maman, mais je ne suis que votre nièce. Je ne peux pas vous remplacer le petit garçon que vous avez perdu. Vous êtes madame Isabelle Hénault et moi je suis Irène Corbon. Je vous aime pourtant comme si vous étiez ma mère, puisque je n’en ai plus. »

Soudain, un cri lui échappa, arraché par une impression de froid gagnant ses pieds.

« Voyez donc, voyez donc, maman : la mer monte ! On dirait qu’elle sort du sable sous nos semelles. »

En effet, le phénomène habituel d’infiltration, qui précède le flot et suit le jusant, s’accomplissait autour des deux femmes. Partout où se posaient leurs bottines une tache humide les dessinait sur le sol, comme si toute la plage, subitement imprégnée, se fût transformée en une immense éponge.

Mais un autre détail, fort imprévu, celui-là, venait s’ajouter à cette constatation d’habitude.

En même temps que l’eau se transsudait de la grève, au large, sur la mer, des vapeurs moutonnaient, tantôt fragmentaires, en taches circulaires, tantôt haillonnées en écharpes traînantes, dont la transparence de gaze se tissait plus épaisse à vue d’œil. Et ces lambeaux de brume s’attiraient, confluaient, se soudaient naturellement. En quelques secondes, elles s’étendirent en nappe sur l’eau bleue et la couvrirent entièrement. On ne vit plus qu’une plaine sans bornes, toute blanche, ondulant en fumée basse du rivage de Treztel à celui de Perros-Guirec. Les îles en furent, l’une après l’autre, estompées d’abord, puis définitivement effacées.

« Allons-nous-en ! dit vivement Mme Hénault, en entraînant Irène. Ce brouillard doit être très malsain à respirer. »

À son tour, elle ne put retenir un cri d’effroi.

Elle s’était retournée vers la terre, et voilà qu’elle y retrouvait la brume, venue des profondeurs de la vallée.

Toute la grève fumait, à droite, à gauche, devant, derrière. Les deux femmes en étaient entourées ; elles ne voyaient plus le sol sous leurs pieds.

« Courons, courons, fit la tante d’Irène, en entraînant vers la partie haute de la plage la fillette amusée par ces préludes du météore.

Elles coururent, pas assez vite pourtant pour devancer la rapide expansion des vapeurs. Elles n’avaient pas fait deux cents pas que la brume leur venait à la taille.

Et, grâce à la réfraction, l’horizon de la terre leur parut reculer et fuir dans un lointain énorme.

Au-dessus du mouvant nuage, les rochers et les cassures du rivage s’érigeaient ainsi que des caps. Plus haut frémissaient les cimes jaunies des arbres du Bois-Riou, s’échevelaient, sur les crêtes, les branches épineuses des ajoncs.

Mme Hénault et sa nièce pressèrent leur course.

Brusquement, une risée de brise courut sur cette ouate impalpable, la fit houler et diffluer dans tous les sens. La voix, toujours rieuse, d’Irène, dit :

« Oh ! maman, je ne vous vois plus. Je suis dans la fumée. »

Elle avait disparu sous le linceul de brume, que Mme Hénault dominait de la tête seulement.

À son tour, la jeune femme ne vit plus rien. Le brouillard l’ensevelissait. Elle marchait au hasard, serrant nerveusement la petite main qu’elle tenait dans la sienne.

« Tiens ! prononça Irène, qui ne s’effrayait point encore, on dirait qu’ici aussi il y a de l’eau. »

Mme Hénault frissonna.

Elle venait de se rappeler que la plage était sillonnée d’innombrables dépressions, de rigoles formant canaux, que la mer montante emplissait les premières.

Est-ce que la marée allait, en débordant de ces canaux, leur couper la retraite, leur fermer la fuite en avant ?

Elle eut envie de crier, d’appeler au secours.

Mais elle se dit qu’en agissant ainsi, elle effraierait la petite fille prématurément et courrait le risque de l’affoler, ce qui constituerait un péril nouveau.

Elle se tut donc et continua d’avancer.

Une sensation glacée l’arrêta court. En même temps, un cri jaillissait de la poitrine d’Irène :

« Mais c’est l’eau, maman ! C’est l’eau ! »

Oui, c’était l’eau, l’eau perfide, insidieuse, qui, en s’insinuant dans les chenaux, les avait tournées et enveloppées, qui leur barrait la route.

Mme Hénault eut une terreur paralysante.

« Avançons encore », dit-elle d’une voix étouffée.

Avancer ? Comment ?

Au premier pas qu’elles firent, elles sentirent le froid leur gagner les chevilles. Retroussant leurs jupes, elles s’acharnèrent. Le bain glacé leur mouilla les genoux. Trois pas de plus, et elles comprirent qu’elles étaient en face d’une de ces excavations que les pêcheurs nomment des « trous ».

Déjà trempées, frissonnantes, elles durent rétrograder. La barrière liquide était peut-être très large, très profonde. Mme Hénault se prit à trembler.

Dilemme atroce. Qu’allait-elle faire ? Où chercher sa route dans cette obscurité imprécise ? Se jeter à droite ou à gauche ? La rigole devait se continuer jusqu’à la mer, et la mer était derrière elle, sournoise, implacable, les emprisonnant en ce filet de brume. Elle la sentait venir, bien plus, elle entendait son bruissement doux et sinistre, à moins de cent pas en arrière.

Misère ! Étaient-elles donc abandonnées de Dieu, condamnées à mourir là, dans cette longue agonie du brouillard et du froid ?

Mourir ! cette femme avait tant souffert que la mort ne l’effrayait pas. Mais il y avait l’enfant, il y avait cette petite Irène, si douce, si affectueuse, si jolie ! Et voilà qu’elle ne riait plus, Irène ; elle avait conscience du péril, elle avait peur. Sa voix craintive, presque basse, venait de murmurer, en grelottant :

« Oh ! maman, elle est bien froide, cette eau ! On ne voit plus rien. Est-ce que nous allons rester dans ce brouillard ? On dit qu’il y a des gens qui sont noyés par la mer montante. La mer monte, maman. »

Ces mots galvanisèrent la pauvre femme. Elle secoua la torpeur morbide qui l’envahissait et, sans se séparer de l’enfant, essaya de chercher sa voie d’un autre côté.

Elle alla sur sa droite. Mais là encore elle fut arrêtée par l’eau et dut reculer.

Elle se rejeta à gauche. Un passage s’offrit. Elle traversa un filet moins profond et recommença à courir devant elle. Le voile de brume s’épaississait. En portant la main à sa chevelure, elle la sentit gemmée de gouttelettes. La sensation glaciale la pénétra davantage.

Tout à coup une roche se rencontra sous leurs pieds. Irène buta et fit un faux pas.

Elles se trouvaient sur un plateau granitique. Des poussées de pierres crevant le sable s’étendaient là, tapissées de goémon. Elles glissaient sur l’herbe gluante, chancelaient. Une fois de plus la fillette perdit pied. Elle tomba. Mme Hénault la retint à temps. Il y avait là un trou sinistre, dont on ne pouvait deviner la profondeur.

Mais le plus terrible en cette angoisse, c’était l’incertitude. Dans leurs tentatives successives pour fuir, elles s’étaient désorientées. Où étaient-elles, à cette heure ? Peut-être étaient-elles revenues vers la mer ? Peut-être tournaient-elles le dos à la côte ?

Le sol s’élevait insensiblement sous leurs pas. L’espoir rentra en elles. Elles devaient toucher à la rive, puisque la montée s’accentuait. Encore quelques efforts, et elles seraient à l’abri ; elles émergeraient des plis du linceul des vapeurs ; elles reverraient le ciel.

Une roche nouvelle les fit trébucher. Elles l’escaladèrent. Ce ne fut que pour en heurter une autre au-dessus.

À tâtons, de leurs pieds hésitants, de leurs doigts crispés, sans souci de leurs vêtements salis et mouillés, elles s’y juchèrent, croyant gravir la falaise du salut.

Mais après ces premiers échelons, d’autres surgirent, et il fallut recommencer l’escalade. Elles montèrent, montèrent encore, haletantes, éperdues, stimulées par le bruissement du flot qui, maintenant, au-dessous d’elles, les enveloppait de son susurrement et emplissait, de tous côtés, la solitude de la grève.

Elle fut ardue, cette ascension. Leurs ongles se retournaient, leurs paumes saignaient aux arêtes coupantes du granit. Mais, à mesure qu’elles s’élevaient d’un degré, le tissu brumeux se faisait moins dense ; une lumière plus vive y filtrait, preuve qu’elles atteignaient les couches supérieures du brouillard, qu’elles allaient revoir le ciel.

Elles le revirent, en effet.

Hélas ! Cette vue ne leur apporta que le désespoir, la certitude de la condamnation.

Lorsque, trouant de la tête l’opaque moutonnement des vapeurs qui déferlaient au-dessous d’elles, elles contemplèrent le paysage environnant, elles se rendirent compte de leur détresse.

Dans leur fuite, elles avaient perdu le sens de la direction ; elles étaient revenues vers l’écueil en forme de chaise sur lequel, moins d’une demi-heure plus tôt, elles s’étaient installées pour contempler la féerie du couchant.

« Il faut appeler, maman, murmura Irène, il faut crier. On nous entendra peut-être ; on viendra.

– Oui, appuya la jeune femme. Que le bon Dieu nous protège, ma chérie ! Prions-le et appelons-le autant que les hommes, à notre secours. »

Unissant leurs voix, elles élevèrent leur appel alternativement vers la pitié du Ciel, vers l’intervention des créatures.

Et ceux qui, ce soir-là, passèrent sur les sentiers de la grève et les chemins de douaniers, parmi les genêts et les landiers épineux, frémirent d’entendre ces cris d’épouvante venus du large, à travers les premières ombres du crépuscule, pour implorer la pitié des rares errants du rivage.

« Le brouillard diminue, maman » risqua timidement Irène, d’un organe que le froid enrouait.

Elle disait vrai. La couche des vapeurs s’abaissait, ou, plus exactement, se fondait par la base sous l’haleine plus chaude de la mer.

Dans la pénombre, encore assez limpide, les deux femmes virent émerger du nuage leur piédestal de granit. La fumée humide descendit plus bas, découvrit les gradins inférieurs du récif, battit les assises en se haillonnant, et, tout à coup, sous la poussière d’argent de la lune, la plaine liquide étincela, nappe transparente étendue des bornes de l’Océan au seuil de la vallée de Treztel.

Il n’y avait plus de brume, mais ce qu’il y avait était pire. La mer remplaçait partout le brouillard.

Elle enveloppait l’écueil, l’étreignait, et, d’une lente ascension, le gravissait, à la poursuite des fugitives.

Jusqu’où monterait-elle ? Atteindrait-elle à leur niveau, recouvrirait-elle ce socle, leur suprême refuge ? Elles ne le savaient point ; elles ne se souvenaient pas d’avoir naguère remarqué cette roche au-dessus de l’eau pendant les pleines mers.

Et, calme, plus effrayante en sa placidité qu’en ses colères d’ouragan, la marée s’élevait, ligne par ligne, pouce à pouce, avec des gaîtés féroces dans ses rides poudrées de diamants par la lune.

Les condamnées s’agenouillèrent, se serrant l’une contre l’autre, et prièrent en se recueillant.

Puis, redressées, debout, elles clamèrent un dernier appel au rivage, sans espoir, d’ailleurs.

Un même frisson les fit tressaillir soudain.

À leur cri, un autre cri venait de répondre.

Elles se turent, n’osant parler, tant cette voix lointaine les subjuguait, prenant presque des apparences miraculeuses.

Elles ne voulaient point croire encore. Ce n’était là, peut-être, qu’un écho de la falaise, si ce n’était pas une illusion.

D’interminables secondes s’écoulèrent. Dans l’ombre accrue, elles ne virent que la tache mouvante de la lune se rapprocher d’elles, clapotant et gazouillant sur les surfaces polies des blocs arrondis par les baisers séculaires des flots.

Mais, derechef, un cri traversa l’espace, une voix bien nette, bien distincte, cette fois. Ce n’était pas un écho ; c’était un organe masculin et jeune. Il disait :

« Tiens bon ! On y va ! »

« Tiens bon ! » l’interpellation habituelle des pêcheurs et des matelots. Une joie délirante entra dans les deux âmes en dérive. Dieu les prenait en pitié. Le salut venait vers elles.

Oui, à moins que ce ne fût une horrible et suprême ironie ! « Tiens bon ! » Et comment « tenir » sur ce morceau de roche, large de six pieds, long de huit, qui ne dominait que de quelques centimètres la nappe ambiante ? Avant que le secours arrivât, l’eau n’aurait-elle pas happé sa proie, nivelé ce refuge provisoire ?

Il y eut là un moment d’affreuse torture morale.

La nuit était complète. Les étoiles scintillaient dans l’immensité de bleu sombre. À l’ouest, on n’apercevait plus qu’un liséré livide derrière les noirceurs informes des îles et des promontoires. Presque au zénith, la lune se laissait tomber en quartiers de métal lumineux, qui palpitaient dans la molle ondulation de l’eau.

Celle-ci murmurait à moins d’une coudée du sommet. Elle n’avait pas l’air méchant ; elle ne se pressait pas à faire le jeu de la mort ; elle laissait au secours le temps de venir.

« Écoutez, maman, prononça Irène à voix basse ; on vient. »

Sur la nappe, à une distance imprécise, un bruit cadencé se faisait entendre : le rythme de deux avirons frappant régulièrement la surface miroitante.

« Ici ! À nous ! » cria désespérément Mme Hénault.

Le jeune cri de tout à l’heure résonna de nouveau :

« Tiens bon ! On y va ! »

Dans la large tache d’argent une tache noire s’accusa.

Les prunelles dilatées des deux femmes virent une étrave lourde se profiler, une palette de rame sortir de la nuit éparpillant des étincelles de lumière blanche.

Le bateau était là, l’arche de la délivrance.

Mais, en même temps, une sensation glacée baigna leurs pieds déjà mouillés. Une première lame escaladait la plateforme rocheuse. La mer, qui leur faisait grâce, leur donnait son baiser d’adieu.

L’embarcation glissa et vint ranger le bloc. Un seul homme s’y tenait, un homme tout petit, qui leur parut grand comme le ciel. Il rejeta l’aviron sur le tolet, enleva d’un effort la petite Irène. Puis, poussant l’enfant sur l’autre bord, il sauta lui-même sur la roche, afin d’y tirer le bateau et d’aider Mme Hénault à y monter.

L’instant d’après, les deux femmes agenouillées remerciaient Dieu avant de remercier leur sauveteur. Penché à l’arrière, celui-ci godillait vigoureusement et virait pour regagner la côte.

IV

Mère douloureuse.