Pierre Maël

LES DERNIERS HOMMES ROUGES

(1895)

Table des matières

XIV LE DERNIER EXPLOIT DE SOURBIN

À propos de cette édition électronique

I

LE BISON NOIR

La plaine immense s’étendait, bordée au nord, au sud et à l’ouest par un rideau de verdure. Nulle route n’y pouvait guider les pas des voyageurs, car on ne pouvait donner le nom de route à l’espèce de sentier tracé à travers la prairie par les pieds des hommes et les sabots des chevaux. Au-dessus des têtes, le ciel d’un bleu intense gardait le rayonnement des derniers beaux jours de l’été. Sur la parure encore intacte des arbres de l’année vieillissante mettait des taches d’ocre et de safran. Les approches de l’automne se laissaient deviner.

Deux cavaliers suivaient au pas le sentier. Leurs montures auraient, en tout pays, attiré l’attention des connaisseurs. C’étaient d’admirables bêtes au poil fin, l’un gris pommelé, l’autre alezan, aux têtes d’une pureté de lignes rappelant le cheval arabe, auquel les deux superbes animaux ne le cédaient ni en vigueur, ni en élégance.

Les deux cavaliers étaient plus remarquables encore que leurs montures.

L’un d’eux était un jeune homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, aux traits d’une distinction souveraine, aux cheveux et à la moustache blonds, aux yeux bleus largement fendus. Son corps avait les proportions harmonieuses et puissantes que la légende se plaît à accorder aux paladins. – L’autre, d’une stature égale, était presque un vieillard.

Il formait un étrange contraste avec son jeune compagnon, par la différence de la race et du type.

Il appartenait, en effet, à cette race rouge du nord de l’Amérique dont la sève, sans cesse appauvrie par le contact des civilisations blanches, ne laissera bientôt plus de représentants sous le ciel.

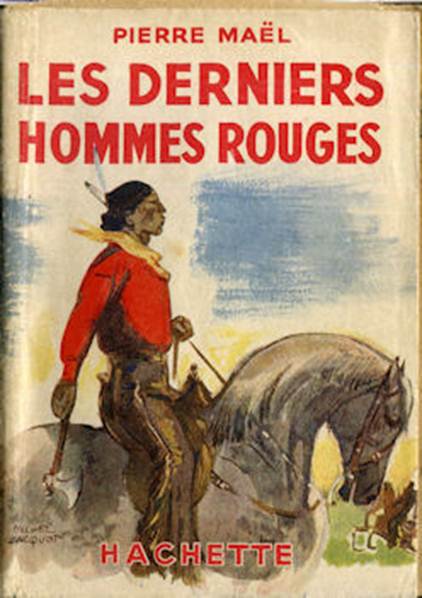

Aussi grand que le jeune blanc, d’une carrure aussi athlétique, l’Indien portait avec une sorte de majesté naturelle un costume à la fois sauvage et civilisé. De longs pantalons de drap fin, terminés par des basanes de cuir fauve, garnies d’une frange flottante, des mocassins de cuir protégeaient ses pieds et ses jambes. Le haut du corps était vêtu d’une sorte de chemise de flanelle rouge, brodée de dessins multicolores. Une large ceinture, également rouge, soutenait un revolver à six coups, un coutelas et un tomahawk dont le fer, du plus pur acier, était enfermé dans une gaine de cuir. Une carabine Winchester du plus parfait modèle pendait à son épaule droite, tandis que la hanche gauche du cavalier soutenait une cartouchière bien remplie.

La tête de cet homme méritait l’attention de l’observateur et l’étude du psychologue.

Elle avait le front haut et bombé, l’œil profondément enchâssé sous l’arcade sourcilière, le nez aquilin un peu fort à la base, mais singulièrement délicat, les pommettes saillantes, la bouche grande, le menton accusé. Une forêt de cheveux noirs parmi lesquels ne se montrait aucun fil blanc, se mêlaient sur son crâne à une étrange coiffure faite de plumes entrelacées et dont l’extrémité flottait sur le dos du cavalier et jusque sur la croupe de sa monture. Et ce pittoresque ornement donnait à toute la physionomie de l’homme rouge une expression saisissante de force, de noblesse et de grandeur.

Les deux cavaliers se laissaient aller au pas lent de leurs bêtes, échangeant des réflexions, tantôt en langue française, tantôt dans le dialecte particulier, qui appartenait à la famille des Pawnies.

– Ainsi, Waghna, – dit le jeune homme, – vous avez entrepris seul et mené seul à bonne fin cette noble et féconde entreprise ? Savez-vous que bien peu d’hommes, dans l’histoire, ont fait œuvre aussi utile-en même temps qu’aussi grandiose ?

– Je ne sais si elle est grandiose, ou si elle le sera, – répondit mélancoliquement l’Indien. – Utile, elle l’a déjà été ; elle le sera plus encore, si ceux qui la continueront se conforment au plan que je me suis tracé et que je leur laisserai comme un testament.

– Comme un testament ? – se récria gaiement le jeune homme. – Voilà un mot hors de saison dans votre bouche !

L’Indien sourit et poursuivit avec cet accent calme, un peu traînant, qui appartient à la race.

– Vous me flattez, mon cher Georges. J’ai cinquante-sept ans ; je touche aux portes de la vieillesse, et, vous le savez, pour ceux de ma couleur, les portes de la vieillesse sont celles de la mort, car nous ne dépassons guère les dix ou douze lustres, nous, qui sommes, peut-être, les aînés de l’humanité.

Il prononça ces mots avec une sorte de tristesse, mais de tristesse sereine et grave, avec le ton qui convient à un sage.

Puis, d’un geste large, il embrassa l’horizon verdoyant dont l’allure de leurs chevaux les rapprochait peu à peu.

– Voyez ces forêts, mon cher enfant, – dit-il. – Elles sont encore pleines de sève et de vigueur. L’homme ne les a point encore souillées de son industrie profanatrice. Encore quinze ou vingt ans, et ceux que vous nommez les pionniers de la civilisation les auront envahies, dégradées, mutilées.

Autrefois, elles couvraient toute la face de ce continent, le nouveau par rapport à l’Europe, et pourtant, la vieille, la sainte patrie des hommes rouges. Elles étaient notre domaine propre, l’asile de notre primitive innocence, au temps où la postérité de Caïn n’avait point enseigné la haine et les armes au reste de l’humanité. Les armes, nous ne nous en servions que pour pourvoir aux besoins de l’existence, pour la défendre contre les fauves, contre les autres créatures de Dieu, devenues les ennemis de l’homme après la grande malédiction.

Il s’interrompit et fixa un regard défiant sur les yeux clairs et francs de son compagnon.

– Peut-être vous, étonnez-vous de m’entendre parler ainsi, mon cher Georges, moi, un Indien, moi qui devrais sans doute me conformer aux traditions de vos conteurs blancs, et ne prononcer que des noms vagues, des termes voisins d’une mythologie mystique : le Grand-Esprit, le Manitou suprême, – que sais-je encore, ainsi que parlent mes ancêtres dans les livres de Fenimore Cooper et des autres romanciers ?

Et l’Indien sourit derechef, avec une teinte de scepticisme ironique dans son sourire.

Mais le jeune Européen n’avait point souri, lui. Tout au contraire, il prêtait l’oreille aux paroles de son voisin de marche avec déférence et conviction. Ce que voyant, celui-ci continua :

– Il ne faut pas vous en étonner. Les jours sont loin où mes pareils, ceux de mon sang, usaient encore d’une terminologie religieuse voisine de la superstition ou du fanatisme. Entre autres bienfaits que nous a apportés la civilisation européenne, il faut compter au premier rang l’incroyance qui est à l’âme ce que le whisky est au corps. Rares, très rares, sont ceux qui, comme moi, ont pu combler avec le haut et pur enseignement du Christianisme le vide laissé en nos esprits par la ruine de notre première et fruste religion.

Il parlait avec une lenteur pondérée, et fréquemment ses regards se perdaient dans le vague, en une sorte de rêverie comme s’ils eussent cherché quelque mystérieux au delà.

Cependant, les chevaux avaient pris insensiblement une allure plus rapide. Leur trot relevé les emportait à travers l’interminable prairie, et il devenait plus difficile d’entretenir la conversation. D’ailleurs, le jour déclinait, l’astre descendait sur l’horizon. On le voyait maintenant effleurer du bord extrême de son disque les cimes feuillues du sud-ouest, dont s’éloignaient les voyageurs, tandis que la bordure des forêts, au nord, semblait se rapprocher.

– Ho ! ho ! dit brusquement l’Indien, j’oublie le temps à bavarder, et ne fais pas attention que vous devez avoir grand’faim. Il nous faut hâter le pas, si nous voulons arriver avant la fin du jour.

Sa main flatta l’encolure du mustang, qui prit un temps de galop. Son compagnon l’imita, et tous deux s’élancèrent à travers la plaine herbue et verte.

Ils étaient dans cette partie du Dominion Canadien qui avoisine les territoires des États-Unis, au nord de l’État de Dakotah. Ils avaient laissé sur leur droite les vastes territoires forestiers du Manitoba où se porte de nos jours l’émigration française, et ils couraient en ligne oblique, à l’ouest du Petit-Winnipeg, dans la direction de la rivière Saskatchewan, l’un des plus grands cours d’eau de l’Amérique du Nord.

C’étaient vraiment d’admirables chevaux qui portaient les deux voyageurs.

Ils coururent ainsi deux heures sans modérer leur allure. Tout à coup, l’horizon du Nord qui, de loin, semblait clos par la ligne verte des arbres, parut reculer encore. Mais les premiers arbres, clairsemés, se montrèrent tels qu’un rideau feuillu masquant le lit de la rivière :

– Le beau fleuve ! s’écria Georges avec un élan de sincère admiration.

– Oui, répondit Wagha-na, le beau fleuve, et surtout le bon fleuve, fertilisant, giboyeux, poissonneux, qui nous fournit la nourriture et qui arrose nos pâturages. Hélas ! un jour viendra sans doute où ce fleuve ne sera plus que l’artère de quelque grande agglomération d’hommes, l’égout collecteur des immondices de la civilisation.

Ils avaient atteint les berges du cours d’eau, berges peu élevées, s’abaissant en pente douce jusqu’à la nappe paisible, large de plus d’un kilomètre en cet endroit. L’Indien expliqua à son jeune compagnon qu’à dix milles à l’ouest se trouvait le confluent des deux Saskatchewan qui unissent leurs noms comme leurs eaux.

À quoi le jeune Français répondit avec la gaieté de sa race :

– Alors, c’est un mariage de cousins ; ça ne sort pas de la famille !

Le Pawnie daigna sourire de cette boutade.

– Vous autres, Français, dit-il, vous avez, entre autres qualités, celle de l’esprit. C’est peut-être même cette qualité qui vous fait le mieux venir des autres peuples, mais qui vous suscite le plus de jaloux. Vous êtes les prodigues, les enfants perdus de l’histoire et de l’humanité, les seuls qui n’ayez point été durs envers notre race.

Une fois encore, il interrompit ses réflexions attristées.

À cinquante brasses de la côte, un bateau ponté, une sorte de brick-goëlette, se laissait bercer par le courant, fort rapide. Un canot s’en détacha, monté par deux hommes qui se mirent à nager vers la rive.

– Est-ce pour nous que l’on vient ? demanda le jeune homme.

– Oui, mon cher enfant, c’est pour nous. Est-ce que cela vous étonne ?

– Non. Seulement, je me pose une question assez embarrassante. Qu’allons-nous faire de nos chevaux ?

Cette fois, l’Indien se mit à rire de bon cœur. Il était certain que ce problème devait se présenter à l’esprit de Georges.

– Nos chevaux ? C’est juste. Mais, heureusement, le cas est prévu depuis longtemps. Vous allez voir.

Ce disant, il avait mis à pied à terre, exemple que le Français s’empressa de suivre. Alors, en un tour de main, il défit la sangle et enleva au cheval la selle et le filet léger qui lui tenait lieu de mors. Georges copia fidèlement tous les gestes de son compagnon.

Le canot avait abordé. Deux hommes le montaient. Des deux hommes, l’un était un blanc vieilli dans la prairie, une sorte de trappeur aux proportions herculéennes, l’autre un Indien du même sang que Wagha-na.

Celui-ci leur serra la main, et Georges, après lui, reçut le vigoureux shake hands des deux hommes. Ils s’embarquèrent vivement. À peiné dans le bateau, le Pawnie se tourna vers les chevaux, demeurés paisibles sur la rivé, et leur cria :

– Hips, Gola, à votre choix. L’eau ou la prairie.

Les intelligentes bêtes redressèrent leurs têtes fines, pointèrent les oreilles, et regardèrent vers l’occident où le ciel, décoloré par le haut, ressemblait, à la lisière des bois, à la gueule d’un four incandescent. Ils jugèrent sans doute l’heure trop avancée pour faire la route à pieds, car, sans hésiter, ils entrèrent dans la rivière et se mirent à nager vigoureusement vers le brick, à la suite du canot qu’emportaient les avirons.

Georges ne revenait pas de sa surprise. Il était littéralement émerveillé.

– Ainsi, – demanda-t-il à son guide, – voilà tout votre procédé à l’égard de vos chevaux ?

Vous les laissez libres de prendre la route qu’ils préfèrent ? Mais, si vous avez loin à aller, je n’imagine pas qu’ils vous arrivent ainsi à la nage.

Wagha-na et ses deux acolytes se reprirent à rire de la réflexion.

– Non, assurément, – répondit le Pawnie. – Nous les hissons à bord.

– À bord ? – interrogea le Français. – Je veux bien vous croire. Mais ce n’est pas petite besogne de hisser des chevaux ?

La réponse à la question ne se fit pas attendre.

Tandis que l’embarcation rangeait l’échelle du brick, on vit descendre du pont une façon de filet à mailles très fortes muni de poids qui l’entraînèrent au fond, tandis que ses bords s’ouvraient largement.

Le premier des deux chevaux, Hips, nagea vers le filet au milieu duquel il se plaça. La seconde d’après, les palans se relevaient en grinçant, et le cheval, uniformément soutenu sous le ventre, les jambes pendantes, fut délicatement déposé sur le pont, à l’avant du bateau. La même opération, renouvelée avec les mêmes précautions, amena Gola à côté de son compagnon de route. Ni l’un ni l’autre des deux animaux ne paraissait surpris de cette manœuvre.

– Ah ! par exemple ! – s’écria Georges, – vous pouvez vous vanter d’avoir des chevaux intelligents en ce pays !

– Oui, – répondit Wagha-na, – je reconnais que leur intelligence nous, a grandement aidés au début de ce petit exercice.

Aujourd’hui les huit cents bêtes du ranch sont toutes plus ou moins aptes à faire ce que viennent de faire Hips et Gola.

– Soit ! Mais vous leur laissiez le choix tout à l’heure, m’a-t-il semblé ?

– Vous avez bien vu. Nous leur laissons toujours le choix. Le cheval est une bête nerveuse, partant ombrageuse, qui agit toujours par impulsion. Il ne faut donc pas le contrarier. En conséquence, nous donnons à nos chevaux toute liberté de s’embarquer avec nous ou de franchir à la course les quinze lieues qui nous séparent encore du ranch.

Cette explication satisfit pleinement le jeune homme, bien qu’elle le laissât rêveur.

– Mais voici qu’il se fait nuit, reprit l’Indien, et votre estomac doit réclamer une nourriture plus substantielle qu’une dissertation sur les mœurs particulières des mustangs canadiens. Souffrez donc que je vous conduise à la salle à manger et vous présente au personnel de L’Homme libre.

– Vous dites ?… questionna Georges, surpris.

– Je dis : L’Homme libre. C’est le nom de notre cher brick.

Il s’engagea le premier dans l’étroit escalier qui descendait dans la coursive et introduisit son hôte dans une salle à manger meublée avec cette entente parfaite du confortable qui caractérise le goût anglais.

– Bonjour, père ! s’écria une voix fraîche et rieuse, en bon français, mais avec un accent qui rappelait l’intonation chantante des Normands et des Picards.

Une grande et belle jeune fille, aux yeux et aux cheveux noirs, aux traits d’une idéale pureté s’avança et tendit son front mat et blanc au baiser de Wagha-na.

Et, comme Georges s’inclinait, laissant lire une véritable stupeur sur ses traits, l’Indien le présenta à la jeune fille, dont il énonça ensuite brièvement les noms et qualités.

– Mademoiselle Maddalen-Kerlo, ma fille. Les Goddem disent Miss Madge.

La jeune fille, elle aussi, avait ressenti une sorte de trouble en face du nouveau venu.

Son nom de Georges Vernant avait éveillé en sa mémoire une lointaine et confuse réminiscence.

– Mettons-nous à table, fit l’Indien, interrompant ce muet tête-à-tête ; nous y serons mieux pour causer.

Et, avant de s’asseoir, il acheva les présentations.

– Joe O’Connor, dit-il en désignant le trappeur, Marc Cheen-buck, et il montrait l’Indien.

Puis il prononça deux noms encore et montra deux hommes au teint très brun, aux yeux brillants comme des charbons. C’étaient des métis de blancs et d’Indiens, de ceux que, dans le pays, on appelle « Bois brûlés », anciens compagnons de Riel dans sa lutte contre le gouvernement du Dominion.

Le dîner fut servi par des domestiques nègres, fort bien traités, d’ailleurs, par leurs maîtres. Mlle Maddalen, ou mieux Madeleine, avait surveillé la cuisine en fille habituée à ne rien négliger des soucis du ménage et qui ne s’en croit pas amoindrie.

La conversation fut vive, enjouée. Wagha-na était un gentleman dans toute la force de ce terme anglais qui manque à la langue française. Les bons vins et les bons plats ne l’effarouchaient point et lui rendaient la gaieté qui semblait ne lui être point habituelle en tout autre état. Il en fit lui-même la remarque à son hôte :

– Peut-être, mon cher Georges, vous étonnez-vous du changement de mon humeur ? Je puis vous l’expliquer en disant que ma tristesse n’est pas uniforme. Il me faut bien oublier que notre race s’en va, à peine de lui en donner moi-même l’exemple par trop de morosité. Un peu de verve devant une bonne table n’a jamais empêché le cœur de garder le deuil de ce qu’il aime. Il vaut mieux prendre la vie comme elle vient, et la fêter inter pocula.

Il s’exprimait avec une aisance parfaite et une profonde connaissance de la langue française. Et comme Georges Vernant paraissait ne point sortir des surprises, l’Indien s’expliqua :

– Vous ignorez, sans doute, que je ne suis point un sauvage comme un autre. J’ai voyagé non seulement en Amérique, mais sur le vieux continent, en Allemagne, en Angleterre, en France. C’est même en ce dernier pays que j’ai été élevé. J’en ai rapporté le goût très vif des choses de la poésie et de l’art. Aussi rien ne m’a-t-il été plus agréable que de retrouver des Français dans cette partie du Canada où je suis venu me réfugier à la suite de notre échec dans les États-Unis.

Alors Wagha-na raconta sa jeunesse. Élevé, ainsi qu’il venait de le dire, en France, par les soins d’un prêtre catholique qui l’avait baptisé, il y avait fait de fortes et brillantes études. Ses maîtres avaient même espéré un moment qu’il entrerait dans les ordres, ce qui donnerait à l’Église un apôtre du même sang que les peuples auxquels il porterait l’Évangile. Cet espoir avait été déçu. Wagha-na, que le baptême chrétien avait nommé Jean, ne s’était pas plutôt retrouvé sur le sol de ses pères qu’il avait accepté le commandement d’un parti d’Indiens en révolte contre les lois de l’Union. Une lutte formidable s’en était suivie. Les Rouges avaient été héroïques ; mais, finalement, après trois ans d’une guerre acharnée, ils avaient subi la loi de la conquête. Plusieurs avaient fait leur soumission et accepté le régime des « black hills » et des « réserves ». Le Bison noir, tel était le titre de Wagha-na, réduit à se cacher, avait reçu l’hospitalité d’un colon français du Minner sotah, Paul Vernant, le père de Georges. Celui-ci l’avait aidé à franchir la frontière canadienne, et, pendant trois nouvelles années, le chef indien avait été l’hôte et l’ami du Breton Yves Kerlo. Ensemble, ils avaient mené dans les solitudes du Manitoba la grande vie libre de trappeurs et d’éleveurs. À quarante ans, Yves Kerlo avait épousé une jeune métisse Bois brûlé. Il en avait eu une fille, la petite Madeleine, aujourd’hui âgée de dix-huit ans. La mère n’avait guère survécu à la naissance de cette enfant, et lorsque, trois ans plus tard, Kerlo était tombé mystérieusement frappé par une balle, il avait confié l’enfant à son ami l’Indien avec ces paroles d’obsécration :

– Wagha-na, je pardonne à mon meurtrier. Mais n’oublie pas que je suis victime d’un attentat qui avait pour but d’assurer ma succession à un misérable, mon seul parent, mon unique héritier, si Madeleine venait à disparaître. Veille donc sur l’enfant et garde-la comme si elle était ta propre fille.

Lui-même, par un testament en règle, avait institué son ami légataire universel d’une fortune déjà respectable que Wagha-na, avec autant d’intelligence que de bonheur, avait prodigieusement accrue. Aujourd’hui l’Indien se trouvait à la tête d’une opulence qui se chiffrait par millions.

Son premier acte avait été de conduire l’orpheline à Montréal où il l’avait confiée aux religieuses du Saint-Esprit, en ayant soin, pour plus de précautions, de la recommander à la supérieure sous les noms de Marie-Madeleine Jean. Puis il était revenu dans les forêts et les plaines de la Saskatchewan et de l’Assiniboine pour y mettre en vigueur tout un système d’exploitation et d’organisation que sa tête puissante avait depuis longtemps conçu.

Ce système était fort simple. Il consistait à défricher par avance, au goût des émigrants, de vastes espaces de terres, qu’il cédait ensuite au gouvernement canadien pour les concessions que celui-ci voulait faire aux colons venus de l’Ancien Monde, plus spécialement de France et d’Irlande. Car Wagha-na avait voué toute son affection aux races qu’il estimait les plus voisines de la sienne par leurs mœurs, leurs tendances et leur caractère.

Toutefois l’Indien avait soin de ne point aliéner la totalité de ses possessions territoriales. Il s’y réservait de vastes espaces consacrés soit à la culture, soit à l’élevage, et d’autres plus restreints sur lesquels il établissait, ainsi que sur de véritables fiefs, des familles soigneusement choisies dans le contingent français ou irlandais que lui envoyait l’émigration. Il créait pour les Indiens de véritables postes de ralliement, des stations fort bien aménagées au point de vue du confortable, et n’exigeait, en retour, que des prestations volontaires pour le service du ranch qu’il entretenait, et l’engagement formel, sous peine de dépossession immédiate, de : ne laisser aucun débit de boissons s’installer sur leurs terres, sans son autorisation expresse. Il combattait ainsi l’ivrognerie, ce fléau des races rouges et aussi des Irlandais. Les uns et les autres avaient un délai de trente ans pour se rendre acquéreurs des portions de terres concédées, et force leur était ainsi de se créer une famille pour continuer leur établissement. Quant à Wagha-na, il poussait alors sa course plus avant dans l’ouest ou le nord, acquérait de nouvelles terres et en ouvrait les voies à de nouvelles colonies.

– Oui, dit-il, en étendant son poing fermé dans la direction du sud, c’est là ma vengeance. Je jette la semence d’un peuple qui, tôt ou tard, dévorera cet agrégat cosmopolite et industriel qui se nomme les États-Unis.

Le brick voguait maintenant en pleines ténèbres. Soudain la lune brilla au ciel et éclaira de ses rayons une nappe d’argent sans bornes, sur laquelle quelques feux brillaient de loin en loin.

– Le lac Winnipeg, dit l’Indien, répondant à la muette question des yeux de Georges Vernant.

II

MADELEINE

La fille d’Yves Kerlo était une étrange et séduisante créature.

Peut-être n’aurait-elle pas rempli exactement le programme des qualités requises pour faire ce que nous nommons, en France, « une jeune fille accomplie ». Elle n’avait point encore les grâces alanguies de la femme, elle n’avait jamais eu les subtiles coquetteries de quelques échantillons assez désagréables du sexe féminin. Mais la femme française revivait en elle par ses qualités de vivacité spirituelle, de haut bon sens, de dévouement à la hauteur de toutes les épreuves.

En même temps, elle tenait de son origine sauvage, quoique déjà lointaine, un charme mystérieux et captivant. Sa beauté même avait la saveur des fruits exotiques. On pouvait lire dans ses yeux une volonté impétueuse, un courage que n’effrayait aucun obstacle.

Grande, élégante et souple, elle était écuyère consommée en même temps que rompue à tous les exercices. Aussi Wagha-na, en lui faisant faire plus ample connaissance avec Georges Vernant, souligna-t-il ses éloges d’une parole qui, chez nous, n’eût pas été précisément un compliment :

– C’est un garçon manqué que cette fille-là.

Dans la bouche de l’Indien, ce n’était là qu’un éloge.

Mais l’éloge ne nuisait aucunement aux qualités de séduction de la jeune fille.

Sous la forêt de ses cheveux noirs, son teint blanc et mat, que coloraient à peine, sous le coup d’une excitation ou d’une émotion, quelques fugitives rougeurs, faisait mieux ressortir l’éclat de ses prunelles sombres.

Quoique toujours élégamment vêtue dans l’intérieur de la maison, et toujours avec le goût pur qu’avaient su affiner en elle les religieuses françaises dont elle avait été l’élève à Montréal, elle revêtait pour ses courses au dehors un costume de chasse qui lui assurait mieux la liberté de ses mouvements.

Ici encore l’élégance s’était rencontrée naturellement, sans, recherche. De larges pantalons à la zouave, ou une courte jupe, descendant jusqu’aux genoux, étaient accompagnés de guêtres de peau tannées à la manière indienne et rejoignant des mocassins également de cuir. Une sorte de justaucorps de cuir protégeait le buste, un chapeau de feutre à larges bords pour l’été, une toque de fourrure en hiver, complétaient ce costume simple et pittoresque.

Il n’était pas jusqu’aux armes qui ne fussent appropriées aux forces et au goût de la jeune fille.

Un ceinturon brodé par elle soutenait une cartouchière, un revolver à six coups, une dague à la lame large et solide. Sur son épaule, elle jetait une carabine légère que Wagha-na avait fait faire tout exprès pour sa fille, une arme admirable, ciselée et damasquinée, d’une portée et d’une justesse égale à celles des fusils de guerre. L’Indien y avait mis le prix. Ce chef-d’œuvre avait coûté mille dollars, – un prix exorbitant en Europe où les plus belles armes ne dépassent pas le chiffre de quatre mille francs.

Ce fut en cet équipement que Maddalen se montra à Georges Vernant le lendemain matin de son arrivée à la station de Doggerty, nom irlandais donné par ses premiers habitants à l’embryon de ville où ils s’étaient assemblés provisoirement, d’abord, et bientôt définitivement fixés.

Doggerty n’était encore qu’un village de soixante feux, construit sur la rive orientale du lac Winnipeg.

Au simple point de vue de ses origines, cette ébauche d’agglomération urbaine méritait d’être étudiée de près.

Des soixante familles qui la constituaient, vingt étaient purement indiennes. Quatorze autres étaient de race métisse. Six représentaient l’élément français, et plus spécialement breton, auquel Wagha-na avait voué une affection particulière. Les vingt autres étaient irlandaises. Et, bien qu’inférieures en nombre, les familles blanches l’emportaient par le chiffre des vivants. En effet, elles mettaient en ligne cent cinquante-six individus des deux sexes, tandis que les vingt familles indiennes n’offraient que soixante-quinze membres et les quatorze métisses soixante.

Wagha-na, qui présidait aux destinées de ces organisations commençantes, s’attachait à leur imposer dès le début un régime quasi-militaire. Chaque cité ainsi fondée avait sa milice à laquelle on était astreint de vingt à quarante-cinq ans, ce qui n’empêchait pas les hommes plus âgés de se constituer en réserve.

Présentement, Doggerty avait une armée active de cinquante-deux soldats volontaires, parmi lesquels vingt-six Irlandais, douze Français, huit Indiens et six « Bois brûlés », et une réserve de trente hommes dont Joë O’Connor était le chef indiscuté. Il était, à vrai dire, le généralissime de ces quatre-vingt-deux combattants, et disait avec fierté, en montrant de la main l’ensemble des demeures, à moitié voilées par les arbres :

– Si l’on appelait les jeunes gens à partir de quinze ans, je commanderais à une véritable compagnie de cent deux hommes.

– Cent trois quand je suis là, – disait gaiement Miss Madge, en embrassent le vieux trappeur sur les deux joues.

– Oui, quand vous êtes là, – répliquait Joë. – Mais, voilà, petite Miss. Quand y êtes-vous ?

Et Madeleine de répondre avec un imperturbable sérieux :

– Tu sais bien que j’y suis toujours, capitaine Joë O’Connor.

Cette réponse amenait un sourire sur les lèvres de l’Irlandais, et ses yeux se fixaient, humides, pleins de tendresse sur la belle jeune fille qui lui parlait avec cette familiarité touchante.

C’est que Madeleine était à la fois l’enfant et la reine, presque la fée des vingt-deux stations fondées par Jean Wagha-na. Elle leur servait de lien familial. Tous aimaient le noble et grand Indien qui s’était fait le bienfaiteur et l’ami de ses frères sans distinction de couleur et d’origine. Mais cette affection était tempérée par le respect et même par un peu de crainte. Jean Wagha-na avait eu, au début de ses créations, quelques sévérités à l’égard de certaines velléités de discorde. De mauvais esprits, de faux frères, avaient subi l’effet de sa justice. Il avait même été contraint, en une circonstance, de brûler la cervelle à un Yankee venu sur ses terres beaucoup plus en espion qu’en colonisateur.

Ces souvenirs lui avaient fait une légende, un renom d’implacable justice que mille actes de bonté et de mansuétude n’avaient pu détruire. Aussi bien ne nuisait-elle aucunement à son prestige.

Mais, autour de Madeleine, cette même légende n’était plus qu’une auréole de poésie, fondant tous les cœurs en une seule tendresse, en un attachement fanatique qui lui assurait le dévouement sans réserve des dix mille habitants de la nouvelle colonie et lui donnait pour armée, pour gardes attentifs et jaloux, les trois mille six cents volontaires qui formaient la milice du petit État.

Elles étaient ravissantes, les histoires que racontaient les mères et les filles sur le passage de la fée, histoires empreintes de la poésie des forêts et des solitudes, histoires vraies, au demeurant, qui toutes se rattachaient à de bonnes actions ou à de vaillantes prouesses accomplies par la jeune fille.

Oui, c’était bien vraiment une fée que l’on voyait passer sur sa jument alezane emportée d’une course folle à travers la prairie, chassant devant elle les troupeaux de chevaux sauvages ou de bœufs aux immenses cornes, franchissant ravins et torrents comme si le merveilleux coursier qui la portait avait eu des ailes, affrontant les bandes de bisons encore errantes dans les plaines ou les hardes de wapitis, n’ayant aucun souci des panthères de la forêt ou des terribles grizzlis de la montagne.

Mais c’était plus encore une fée, cette douce et belle jeune fille que l’on voyait toujours apparaître au moment des détresses, au chevet des malades ou des mourants, portant aux uns l’argent ou les armes nécessaires, aux autres le remède efficace ou simplement apaisant, à tous le bienfait de sa parole et de son sourire.

Les Pères qui dirigeaient les consciences de ce jeune peuple, les religieuses qui leur versaient le baume des soins pieux et de l’enseignement chrétien, disaient d’elle en la regardant :

– C’est notre fille et notre sœur. Ce sera la première sainte du Manitoba.

Aussi était-ce fête en chaque station dès qu’on signalait sa venue. Celles qui possédaient quelques instruments de musique lui préparaient une réception triomphale. On lui dressait des arcs de triomphe, et la milice en armes, précédée du clergé et des écoles, suivie du reste de la population, se portait en grande pompe au-devant d’elle.

Alors la pieuse Madeleine s’humiliait. Elle se défendait de ces honneurs qu’elle jugeait immérités, et, du plus loin qu’elle voyait les bannières de la paroisse et la croix portée par les enfants de chœur, elle mettait pied à terre et s’avançait, les mains jointes, s’agenouillant pour recevoir la bénédiction du prêtre.

De toutes les stations de la colonie, Doggerty était celle qui obtenait les préférences de Madeleine.

Elle avait pour cela plusieurs raisons. C’était à Doggerty qu’elle était née, qu’elle avait passé les premières années de son enfance, qu’elle avait, plus tard, après sa sortie du couvent vu naître et croître, sous sa jeune influence, les belles et bonnes œuvres qui s’y épanouissaient. Doggerty était, en quelque sorte, son apanage, son bien propre. Les habitants se flattaient de la posséder entre tous, à eux, bien à eux, et peut-être la charmante fille encourageait-elle un peu la naïve vanité qu’ils en tiraient.

Or, ce matin-là, entre autres, elle était attendue avec impatience. Le conseil de la station s’était réuni et avait décidé de soumettre à son jugement, en dernier ressort, une question embarrassante.

Il s’agissait d’une demande de séjour adressée aux autorités par deux étrangers venus du Sud. Bien que se disant catholiques et d’origine française, les nouveaux venus n’avaient pas eu l’heur de plaire aux habitants de la colonie. La grande majorité du conseil, – six contre un, – avait conclu au rejet de la demande.

Cela n’avait point empêché d’exercer à leur égard les devoirs d’une hospitalité bienveillante.

On les avait logés et nourris pendant trois jours. Mais les règlements étaient formels : ils prescrivaient que, dans la semaine, le conseil eût à statuer sur l’admission définitive des voyageurs à la résidence perpétuelle. Or c’était là le point du conflit. Malgré leur instinctive répulsion à rencontre des deux personnages, les chefs de la station n’auraient pas voulu rejeter la demande qui leur était faite, sans en référer à celle qui, à leurs yeux, représentait toute la sagesse unie à toute la bonté.

Ils avaient donc attendu la venue de la « fée » pour lui exposer le délicat problème. En outre, la présence de Wagha-na leur assurait le concours d’un jugement très sûr, d’une sagacité éprouvée.

Aussi, lorsque Georges Vernant, à son lever, fut descendu dans la salle à manger de la maison que les colons de Doggerty avaient bâtie en belle pierre pour leur jeune souveraine, vit-il celle-ci se présenter à lui en simple et claire toilette de femme du monde qui n’a plus qu’à mettre son chapeau sur sa tête.

Il s’inclina devant la matineuse jeune fille, s’étonnant un peu qu’elle fût levée d’aussi bonne heure. Le jour, en effet, venait à peine de paraître, et le lac était couvert de brumes blanches, moutonnant comme des flocons de laine sur le dos d’un troupeau de moutons.

– Vous vous préparez donc à sortir, Mademoiselle ? demanda-t-il gaiement à Madeleine.

– Oui, Monsieur, répondit-elle, et pour affaires graves.

Et elle lui exposa le cas difficile que l’on soumettait à sa compétence.

– Vous le voyez, dit-elle, j’ai grand besoin que la sagesse divine m’assiste en cette occasion. Mes chers concitoyens me font juge d’un cas auprès duquel celui qu’eut à trancher le grand roi Salomon n’était qu’un jeu d’enfants au berceau.

– Vous ne pouviez mieux dire, Mademoiselle, répliqua Georges, riant du mot de la jeune fille.

Il ne pouvait se défendre d’une véritable surprise en face de cette simplicité des âges primitifs, qui remettait à l’intuition, presque à l’instinct de cœur d’une femme à peine entrée dans la vie la solution d’un problème qui tenait en suspens la prudence de plusieurs hommes mûrs.

Madeleine n’était pas sans s’être aperçue de cet étonnement de son hôte, et peut-être allait-elle s’en expliquer avec lui, lorsque son père d’adoption entra à son tour dans la salle à manger.

Tous trois s’assirent alors autour d’une table sur laquelle une servante Indienne avait placé des œufs, du beurre, du chocolat préparé avec une entente parfaite de ce breuvage hygiénique et fortifiant.

La conversation se généralisa. En quelques paroles, Wagha-na expliqua à Georges toute la gravité du problème qui s’agitait devant ce conseil d’hommes simples et quelque peu frustes.

– Mon cher enfant, dit-il, vous venez des cités industrieuses et policées de l’Union et de la vieille Europe. Vous n’êtes point encore au courant de nos mœurs et de nos usages. Et pourtant, vous n’en êtes pas si éloigné que vous en avez l’air et que vous pourriez le croire vous-même. N’êtes-vous donc point le fils de mon vieil ami Paul Vernant, l’un des plus robustes et des plus hardis colons du Minnesotah ? Il ne peut donc exister en vous aucune répulsion, aucune répugnance contre notre mode de vie par trop agreste.

Georges protesta vivement contre une telle hypothèse.

– Répugnance, répulsion ? Quels mots employez-vous donc là ? Ils n’ont aucune signification dans le sujet actuel de notre entretien. Ne savez-vous donc pas que les années passées par moi, soit dans les grandes cités industrielles et commerçantes des États-Unis, soit même dans la douce et chère France, notre première patrie, au sein de cette ville admirable, unique au monde, qui se nomme Paris, ne m’ont laissé aucun regret, et qu’elles étaient toujours hantées par le désir de revenir aux lieux de mon enfance ?

– En ce cas, vos vœux sont réalisés, mon cher Georges, puisque votre père renonce à l’idée de vous établir dans un grand centre comme New York ou Chicago, et consent à vous garder près de lui.

– Mieux encore, mon excellent ami, – répondit Georges. – Mon père va au-delà de mes désirs. Il met en vente toutes ses propriétés du Minnesotah pour passer la frontière et s’établir ici. Il a le désir de finir ses jours auprès de vous et de ses compatriotes. Le Canada n’est-il pas destiné à devenir une seconde France ?

– Quoi ! – s’écria joyeusement l’Indien, – votre père se souvient à ce point de notre vieille amitié ! Il réalise le plus cher de mes vœux. Ah ! vous pouvez m’en croire, aucune nouvelle ne pouvait être plus douce à mon cœur.

Et, se levant, il ouvrit ses bras au jeune Vernant et le serra étroitement sur sa poitrine. Madeleine fit une adorable moue.

– Oh ! Monsieur Vernant, fit-elle, vous êtes ingénieur, m’a dit mon père. N’allez pas, je vous en supplie, nous apporter votre abominable progrès à la vapeur, cette atroce science dont le siècle est si fier, et que je considère, moi, comme le bourreau de la nature !

Georges rassura en souriant la jeune fille trop promptement alarmée.

– Tranquillisez-vous, Mademoiselle. Oui, je suis ingénieur, mais sans professer pour la science l’aversion que vous semblez ressentir à son endroit, je puis vous assurer, que j’ai tout autant que vous l’horreur d’un progrès dont le luxe est toute la raison d’être et le mercantilisme l’essence. Je ne veux faire de la science que l’auxiliaire de la nature, la propagatrice des bienfaits que l’homme est en droit d’attendre d’elle, qu’il doit lui réclamer au besoin. Sous la garantie de cette déclaration, j’espère que vous ne me refuserez pas la faveur de m’établir sur votre domaine, aux côtés de mon père, et de prendre ma part de l’œuvre grandiose que le vôtre a si heureusement entreprise.

Madeleine rougit et, souriant à son tour, tendit la main au jeune homme.

– Non, fit-elle, à Dieu ne plaise que je refuse un aussi précieux concours. Je le réclame même au besoin.

Ils ne purent continuer leur dialogue sur ce sujet. La porte venait de s’ouvrir et l’Indien Cheen-buck était entré.

– Petite Reine, dit-il, le Conseil est assemblé et n’attend plus que vous.

Mlle Kerlo se leva. Elle jeta sur sa tête une sorte de cape de toile blanche et, donnant l’exemple, elle sortit la première, en criant gaiement à Georges :

– Allons, Monsieur. Vernant, s’il vous plaît d’assister à une séance délibérative du Comté de Doggerty, vous n’avez qu’à me suivre. Elle s’était servie de l’expression « Comté » pour traduire le mot anglais « Shire » qui correspond à une division territoriale inconnue aux Français et qu’elle appliquait arbitrairement aux terres non classées du Dominion.

Elle conduisit son père d’adoption et l’hôte de celui-ci dans le local des séances du Conseil. Ce local servait à tous les pouvoirs, militaire, administratif et judiciaire. Dans une haute et vaste salle, aux murs et aux planchers de bois, des chaises rangées sur trois des faces étaient réservées aux spectateurs. Sur une estrade plus élevée d’un pied et demi était placée la large table en bois de chêne couverte de trois peaux de bisons merveilleusement préparées, autour de laquelle, sur d’imposants fauteuils, s’asseyaient les conseillers de la station, le juge Etienne Briant, un Français, et les officiers de la milice qui y tenaient hebdomadairement leurs réunions.

Au moment où Madeleine, escortée de Wagha-na et de Georges, pénétra dans la salle, les sept membres, parmi lesquels se trouvait l’Indien Marc Cheen-buck, qui était allé la prévenir, se levèrent respectueusement, et Joë O’Connor, traduisant les sentiments de l’assistance, lui offrit le fauteuil de la présidence.

– Comme en Angleterre, dit le vieil Irlandais, nous avons, nous aussi, notre gracieuse reine.

– Et, dit le juge Etienne Briant, en riant, la loi Salique n’existe point en ce pays.

Mlle Kerlo refusa gentiment d’un geste de la main. Puis, afin de bien montrer à ses amis qu’elle ne se désintéressait aucunement de leurs préoccupations administratives, elle prit vivement une chaise le long du mur et, la plaçant sur l’estrade, s’assit sans façons à côté du président O’Connor, un peu en arrière. Etienne Briant résuma et présenta la question en quelques mots. C’était lui qui, seul, avait émis un avis favorable à l’autorisation à donner aux deux étrangers qui sollicitaient le droit de domicile. Il crut devoir s’en expliquer.

– Je dirai donc à notre chère Reine, comme je l’ai dit à mes excellents collègues, que je me suis cru tenu, par ce caractère même de juge dont m’a revêtu la confiance de mes concitoyens, à accorder à deux nouveaux venus la faveur de s’établir loyalement sur notre territoire. Mais j’ajoute que je n’y vois aucun avantage.

Madeleine écouta ces paroles, et les raisons contraires de chacun des conseillers, avec une petite moue passablement moqueuse.

– Est-il possible, demanda-t-elle, de voir, ces solliciteurs face à face ?

– Rien n’est plus facile, répondit Cheen-buck. Ils attendent derrière la maison commune, sous un chêne.

– Bien ! Qu’on les fasse venir ! Je crois que cela vaudra mieux.

Madeleine prononça ces mots d’un ton net et tranchant, qui marquait une grande force de volonté.

Cheen-buck, qui était, sans doute, l’appariteur en chef ou le préfet de police de la petite commune, se leva et, ouvrant une porte dans le fond de la salle, jeta un ordre bref à un beau garçon de vingt ans, coiffé d’un large chapeau de feutre, chaussé de bottes molles, et qui, par-dessus son justaucorps de peau, portait une large ceinture de laine rouge à laquelle étaient pendus un sabre de cavalerie et un revolver d’arçon dans sa gaine de peau de martre zibeline.

Le jeune milicien traversa la salle et sortit. Mais ce ne fut que pour rentrer au bout de trois minutes escortant les deux pétitionnaires.

On vit alors apparaître deux individus aussi dissemblables par l’allure que par les signes extérieurs du corps.

Le premier était un homme de taille moyenne, bien pris dans ses formes, et paraissant âgé de quarante à quarante-cinq ans. Sa figure, très brune, soulignée par une barbe en collier, passablement longue sous le menton, avait tous les caractères à l’aide desquels on trace si aisément la caricature du Yankee démocrate. Rien de haut ou de grand ne se voyait sur cette physionomie têtue et revêche, qui n’était pas dépourvue, cependant, d’une certaine fierté, due à la bonne opinion que le personnage avait de lui-même. Il déclara se nommer Ulphilas Pitch, d’origine norvégienne, mais, depuis trois générations, citoyen de la libre Amérique.

Le second, de très grande taille, de proportions herculéennes, répondait aux noms de Gisber Schulmann. Il parlait correctement le français, mais avec un accent tudesque auquel il était impossible de se méprendre. Quand on lui demanda sa nationalité, il répondit qu’il était Alsacien, et fit voir divers papiers portant la marque des autorités françaises de Belfort.

En ce moment, Wagha-na, qui s’était assis au rang des spectateurs, éleva la voix et prononça avec la plus pure intonation parisienne, ces mots qui firent tressaillir le nommé Schulmann.

– Rien ne ressemble plus à un honnête homme qu’un coquin, et à un alsacien qu’un allemand.

Le solliciteur répliqua avec impertinence.

– Je parle au chef de cette station et non à ce Peau-Rouge qui n’a rien à voir dans cette affaire.

Georges Vernant put voir Wagha-na frémir. Mais l’Indien fut suffisamment maître de lui. Il ne proféra plus une parole.

Quelqu’un parla pour lui ; ce fut Madeleine.

La jeune fille s’était levée. Ses yeux noirs lançaient des éclairs. Elle, si douce à l’ordinaire, semblait agitée d’une violente colère. Elle regarda bien en face les deux hommes et, les apostrophant durement :

– J’atteste, dit-elle, que j’étais venue ici avec de bonnes intentions à votre égard. Mais puisque votre premier acte est de manquer de respect à mon père, le bienfaiteur de ce pays, que tous aiment et vénèrent…

– Oui, oui, bien parlé, Reine ! – s’exclamèrent les membres du Conseil. – Vous n’avez pas besoin d’en dire davantage. Notre résolution est prise. Que ces mécréants aillent se faire pendre ailleurs. Le Dominion est vaste.

Ulphilas Pitch adressa un rapide reproche à son compagnon. Confus de sa maladresse, Gisber Schulmann essaya de la réparer au moyen d’une autre maladresse.

– J’ignorais, dit-il, que cet homme fût le respecté John Wagha-na.

– Cheen-buck, prononça Joë O’Connor, tu feras manger ces deux hommes, après quoi on les reconduira aux limites de la station. Le Conseil n’a pas de terres à leur concéder.

III

UN COMPLOT

L’instinct des membres du Conseil de la station avait été aussi sûr que celui des animaux, et le petit incident d’audience qui s’était produit n’avait fait que jeter le poids additionnel qui avait fait pencher la balance dans le sens de l’expulsion.

Tout le monde fut satisfait de ce jugement, tout le monde, sauf peut-être Marc Cheen-buck qui, méfiant comme tous ceux de sa race, adressa ces paroles à Wagha-na au sortir de la salle :

– Chef, tu t’es fait deux ennemis mortels, et la fée pourrait bien s’en repentir.

Le Pawnie avait froncé le sourcil. Il affecta pourtant la plus tranquille confiance et répondit :

– Tu te trompes, Marc. Je ne me suis pas fait de ces deux hommes des ennemis pour l’excellente raison qu’ils le sont depuis longtemps. Tu peux même être assuré d’une chose, c’est qu’ils ne sont venus ici que dans l’intention bien arrêtée de nous nuire. Seulement, voici où commencent mes incertitudes. Viennent-ils spontanément, ou bien sont-ils envoyés par quelqu’un ?

– Que veux-tu dire ? Questionna Cheen-buck, surpris et même alarmé.

– Chut ! – et le Chef mit un doigt sur sa bouche, – nous reparlerons de tout ceci plus tard. Il importe que l’enfant ne sache rien, et, en ce moment, elle est trop près de nous. Viens ce soir me rejoindre en compagnie de Joë et du juge Etienne Briant. Nous tiendrons conseil entre nous.

Il quitta son compagnon et vint vers Madeleine qui s’entretenait gaiement avec Georges.

Or, pendant ce temps, les deux personnages expulsés étaient conduits par le jeune milicien de garde vers l’hôtel un peu rustique où ils étaient eux-mêmes descendus. L’hôtesse, une métisse, mère de quatre enfants, leur offrit un dîner copieux, et lorsqu’ils portèrent la main à leurs poches pour régler l’addition, la brave femme les remercia d’un geste. Comme ils s’étonnaient, elle ajouta :

– Nos lois particulières sont précises sur ce point. Du moment que l’on ne vous garde pas à Dogherty, vous n’avez rien à nous payer. Prenez donc vos chevaux à l’écurie ; ils ne paient pas plus que vous.

Les voyageurs, quoique surpris de ces mœurs patriarcales, n’en furent pas autrement touchés. Ils remontèrent sur leurs bêtes et reprirent, assez maussades, le chemin de la prairie.

– Eh bien, Gisber, je vous avais prévenu, fit le Yankee, qui n’avait pas encore dominé sa mauvaise humeur, votre langue nous a desservis une fois de plus. Sans votre insolence envers l’Indien, nous serions à cette heure citoyens de l’État de Dogherty.

Il avait ironiquement appuyé sur ces mots « l’État de Dogherty ».

– Voilà un honneur dont je me passe aisément ! ricana le Germain avec sa grossièreté habituelle.

– Eh ! reprit l’autre, toujours grondeur, qui parle de l’honneur qu’on en peut acquérir. Je n’envisage que l’avantage que nous en pouvions retirer au point de vue de nos projets.

– Et quel est donc cet avantage que vous regrettez si fort, Ulphilas ?

– Stupid fellow ! grommela l’Américain entre les dents. Et, répondant à son compagnon, il poursuivit :

– Comment ne voyez-vous pas de quel avantage il eût été pour nous de nous trouver sur le terrain même que nous convoitons. Ici, nous aurions pu suivre jour par jour, heure par heure, l’existence et les faits de cette riche héritière, car il n’y a pas l’ombre d’un doute à conserver : l’identité de Madeleine Jean avec la fille d’Yves Kerlo est indéniable. Tandis que, proscrits et éloignés comme nous le sommes maintenant, il nous est bien difficile de la surveiller et de nous tenir prêts pour une bonne occasion. – Sans compter que voilà tous ces gens-là prévenus et, désormais, ils vont avoir l’œil sur nous.

Gisber Schulmann avait baissé la tête. Il ne sentait que trop la vérité des reproches de son compagnon.

Tous deux pressaient l’allure de leurs bêtes en gens nerveux et mécontents.

Au bout de quelques kilomètres parcourus sans mot dire, l’Allemand releva la tête.

– Ulphilas ! demanda-t-il presque timidement.

– Qu’y a-t-il ? questionna le Yankee toujours aussi bourru.

– Savez-vous que tout ce que vous me dites-là me donne beaucoup à réfléchir ?

L’Américain éclata d’un rire singulier qui ressemblait beaucoup à un grognement.

– Allons ! fit-il, je prévois la suite de votre discours.

– Vous prévoyez ?… Ah ! Et, voyons un peu ce que vous prévoyez, mon digne maître ?

Pitch ralentit l’allure de son cheval et, relevant, sur son front les lunettes d’or qui lui donnaient un faux air de vieux savant ou de pasteur en retraite, il regarda son camarade du coin de l’œil, avec un sourire goguenard :

– Je vous connais depuis trop longtemps, my dear, pour ne point savoir à quoi m’en tenir sur l’ensemble de vos vertus, en y comprenant celle de courage.

– Vous me persiflez, Ulphy, et vous avez tort ! gronda Gisber avec une colère contenue.

– Non, mon cher. Dire la vérité, ce n’est point persifler. Je vous dis que je vous connais.

Ce que vous allez me dire peut se résumer ainsi : « L’entreprise est hasardeuse, pleine de périls. Si nous l’abandonnions ! »

L’Allemand ne parut point se blesser de l’ironie de ces paroles. Il paya d’audace.

– Eh bien, mon cher, vous avez vu clair, et telle est, en effet, ma pensée. Je n’ai aucune honte de le confesser.

– À la bonne heure, mon cher, répliqua le Yankee railleur. Entre nous, vous faites bien d’être sincère, car cela me met à l’aise avec vous. Je vous dirai donc que, moi aussi, je trouve cette aventure extrêmement dangereuse. Mais, au contraire de vous, c’est là, selon moi, une raison de plus pour que nous nous y acharnions.

– Je ne vous comprends pas.

– Vous allez me comprendre, si, toutefois, vous voulez bien me prêter un peu plus d’attention que vous n’en apportez, d’ordinaire, aux choses sérieuses qui demandent un effort de la volonté et une tension de l’esprit.

Gisber Schulmann parut agacé de cet exorde qui servait d’introduction à une confidence. Il contint néanmoins son caractère naturellement irascible, et répondit, avec un frémissement d’impatience :

– Ulphy, au lieu de me morigéner sans cesse, vous feriez mieux de m’ouvrir l’esprit. Vous perdez du temps à me trouver l’intellect lent et, surtout, à me le dire à tout propos. Mieux vaudrait me faire entrer vos idées dans la tête. Vous savez, en effet, que dès que ma cervelle a reçu une idée, elle la retient imperturbablement, et qu’alors toute mon énergie s’emploie à l’exécuter.

L’Américain cessa de plaisanter son compagnon et reprit, avec une sincérité d’apparence.

– Oui, mon cher Gisber, je vous sais fidèle et dévoué, tenace en vos résolutions, « homme de main », pour tout dire, selon l’expression des anciens. Et, c’est parce que je me plais à reconnaître en vous ces qualités, que je n’hésite pas plus longtemps à vous faire connaître le résultat de mes propres méditations.

– Trêve de compliments, Ulphy. Vous y mêlez trop de vinaigre. Venez au fait.

Ulphilas Pitch s’expliqua alors.

Ces deux hommes qu’un instinct de prudence, servi par la concordance des faits, avait fait reconnaître comme deux coquins par les habitants de Dogherty, étaient, en effet, les pires bandits qu’il fût possible de s’imaginer. Dans combien d’actions criminelles avaient-ils déjà trempé, il eût été peut-être très difficile de le dire. Présentement ils mûrissaient entre eux un odieux complot, celui de faire disparaître par tous les moyens l’adorable jeune fille héritière de la colossale fortune d’Yves Kerlo, son père selon le sang, et, probablement aussi, légataire universelle des biens de Jean Wagha-na, son père adoptif.

Il va sans dire qu’en cette affaire les deux misérables n’agissaient point pour leur compte, mais pour celui d’un tiers, le personnage intéressé à la disparition de Madeleine, un certain Léopold Sourbin, cousin de l’orpheline, neveu d’Yves Kerlo et, par conséquent, seul héritier, après elle, de l’opulence qu’elle possédait.

Ce Léopold Sourbin avait-il été vraiment le meurtrier de son oncle ? Le crime remontait déjà très haut, à une époque où lui-même n’avait guère plus de dix-huit ans. À cette date, Sourbin avait son père encore vivant, marié à une sœur de Kerlo, et, à maintes reprises, le Breton, par tendresse pour sa sœur, la plus malheureuse des épouses et des mères, avait secouru de ses deniers, en lui assurant mieux que de l’aisance, son indigne beau-frère.

Mais ce Sourbin était un homme d’une perversité raffinée. Tant que sa femme avait vécu, il avait ménagé les susceptibilités d’Yves Kerlo, sachant bien qu’il le tenait par là. À la mort de la pauvre créature, il avait essayé d’apitoyer le Breton sur le sort de son neveu Léopold, enfant de dix ans à peine. Yves, qui connaissait le père et ne lui pardonnait point les tortures qu’il avait infligées à sa femme, lui avait répondu en constituant une rente de dix mille francs payable au jeune homme lorsqu’il aurait atteint sa majorité. En même temps, il avait rompu toutes relations avec son beau-frère et s’était lui-même marié.

Demeuré veuf après un an de mariage, il avait voulu se consacrer à l’éducation de sa fille. Le coup de feu qui l’avait frappé n’avait point été si prompt qu’il l’eût empêché de reconnaître son meurtrier. C’était alors qu’il avait institué Wagha-na son légataire en lui confiant la petite Madeleine.

L’Indien avait fidèlement, pieusement rempli son mandat.

Mais, avec un implacable sentiment de la justice, dernière survivance en lui des instincts sauvages de sa race, le Biron Noir avait cherché à atteindre l’assassin. Traqué comme une bête fauve, devinant la poursuite acharnée du Pawnie, frustré, d’ailleurs, dans ses espérances, Sourbin n’avait éprouvé aucun désir de faire casser en justice le testament de son parent. Il soupçonnait, d’ailleurs, que Wagha-na devait avoir quelque moyen en réserve, et, plus que tout le reste, il redoutait de la part de son adversaire soit quelque accusation capitale devant les juges, soit, ce qui était vraisemblable, un coup de hache ou de poignard à l’heure où il s’y attendrait le moins.

Il avait donc quitté l’Amérique, avec le remords d’un meurtre inutile et l’appréhension d’une vengeance désormais acharnée à sa perte.

Cette crainte et ce remords avaient-ils abrégé ses jours ? Peut-être ? Il n’avait guère survécu que sept ans à sa victime, et avait eu, pour dernier châtiment en ce monde, l’ingratitude filiale. Léopold, en effet, n’avait pas plutôt été maître des deux cent cinquante mille francs laissés par son oncle, qu’il s’était empressé de refuser tout subside à son père, et le misérable assassin avait fini par expirer dans le fossé des fortifications de Paris, une nuit d’hiver, sans que le médecin, qui examina le cadavre et conclut à une congestion cérébrale, pût affirmer que cette congestion était due au froid plutôt qu’à l’alcool.

« Tel père, tel fils, » – dit le proverbe. En cette circonstance, le père valait encore mieux que le fils, ainsi que l’événement devait le prouver. Ce dernier, en effet, débutait par une façon de parricide. Aussi criminel que le brillant auteur de ses jours, Léopold Sourbin l’emportait sur lui en prudence, en dissimulation.

Les deux cent mille francs de son capital ne furent point dissipés en prodigalités.

Non. Ce modèle des fils était, en même temps, le plus sagace des coupe-jarrets. Il avait étudié le droit au point de vue des félonies qu’un habile homme peut commettre en ayant soin de prendre la loi pour complice, – et le commerce avec l’esprit de recherche tourné vers les innovations générales dans l’art de la fraude.

Aussi, en huit ans, était-il parvenu à quintupler son capital.

D’aucuns trouveront que Léopold Sourbin aurait pu se tenir pour satisfait. Un million, aussi rapidement que frauduleusement gagné, est un denier dont le plus grand nombre des hommes s’estiment contents.

Tel n’était point le sentiment du cousin de Madeleine Kerlo.

Avec un million, il se jugeait pauvre, d’autant que, pour stimuler ses convoitises, revenait sans cesse à son esprit la pensée de l’immense héritage de son oncle passé aux mains d’un étranger, et cela depuis de longues années.

Toute sa cupidité en souffrait, et il était mûr pour le crime à commettre, à la condition, cependant, que ce crime pût être fructueux. Or, jusqu’au milieu de sa trente-quatrième année, Léopold, qui avait négligé de se renseigner auprès de son père, avait ignoré l’existence possible, probable même, de sa cousine.

Un voyage qu’il fit en Amérique le mit en rapports avec le nommé Pitch, une espèce de sollicitor, ou plus exactement, d’agent d’affaires véreux, qui, tout de suite, flaira une piste à suivre. Il se rendit à Québec et à Montréal, prit ses informations, s’enquit minutieusement et revint avec la preuve, non seulement de l’existence de Madeleine Kerlo, mais aussi de l’énorme fortune dont elle était héritière.

Tout de suite, il mit Léopold Sourbin au courant de la situation, et un plan à double fin fut ourdi par eux.

La meilleure, mais non la plus facile des solutions, était celle d’un mariage possible entre le Français et sa cousine.

Les deux complices étudièrent cette combinaison. Elle ne leur parut point chimérique au premier abord. Mais comme Léopold ne tenait aucunement à se montrer avant l’heure, ne voulant paraître que pour cueillir le fruit à point nommé, il laissa à son bon ami et compère Ulphilas le soin de diriger cette délicate entreprise.

De son côté, Pitch, ne se fiant pas outre mesure au succès éventuel d’une tentative à laquelle la personnalité de son client n’apportait que de médiocres chances, résolut de préparer en même temps la seconde ressource, celle-là plus sûre à son avis, puisqu’on n’a jamais besoin du consentement d’un individu pour le supprimer.

Ce fut dans ce but qu’il s’adjoignit pour bras droit l’Allemand Gisber Schulmann, homme de sac et de corde, celui-là, prêt à tous les mauvais coups, pourvu qu’il y trouvât une occasion de gagner de l’argent.

Or l’occasion se présentait, cette fois, souverainement tentante pour des coquins.

À leur tour, ils s’étaient rapidement concertés et, pour première décision, s’étaient résolus à porter le siège de leurs opérations au cœur même du territoire ennemi.

Ils venaient d’en être expulsés d’une manière tout à fait humiliante, et la rage qui bouillonnait dans l’âme ulcérée de Schulmann l’emportait déjà aux pires résolutions. Mais Pitch, beaucoup plus calme par tempérament, instruit par de nombreuses et cruelles expériences, avait cette philosophie spéciale qui consiste à savoir accepter l’inévitable. Il se disait qu’on ne violente pas la fortune et que toute l’habileté du sage réside dans la clairvoyance avec laquelle il doit regarder venir la fantasque déité sur la roue perpétuellement en mouvement.

Il ne se décourageait donc jamais, et, battu sur un point, portait immédiatement sur un autre l’effort de son intelligence jamais lassée, sans cesse en éveil. Et, ce faisant, il mettait en pratique l’aphorisme de son illustre compatriote Benjamin Franklin.

– « Patience et persévérance sont le secret de bien des fortunes. »

Il n’insista donc pas fort longtemps sur le chapitre des reproches à adresser à son brutal compagnon. Et comme celui-ci le pressait de questions au sujet du nouveau parti qu’il comptait prendre, Ulphilas répondit :

– Pour le moment, nous n’avons point autre chose à faire que de redescendre jusqu’à Montréal afin d’y cueillir quelques renseignements qui me sont encore indispensables. Je verrai là-bas ce qu’il nous faudra faire.

Cette, parole ne renseignait guère Schulmann. Mais comme, malgré ses violences, il avait l’habitude de tenir son complice pour l’homme le mieux avisé de sa connaissance, il s’empressa d’accepter sans discussion cette manière d’injonction que formulait le Yankee.

Tous deux poussèrent donc leurs bêtes le long des rives du lac et, sans perdre de temps à échanger des réflexions nouvelles, prirent à franc étrier le chemin de l’est.

Le pays qu’ils parcouraient était déjà livré à l’exploitation et les défrichements le convertissaient rapidement en une plaine rase, en partie cultivée, en partie abandonnée à l’élevage. Des agglomérations de plus en plus nombreuses, de plus en plus pressées, révélaient l’approche rapide de la civilisation, de cette civilisation à la vapeur qui dégrade la face de la terre et qui inspirait à Wagha-na de si violentes imprécations.

Les deux voyageurs mirent toute une journée à sortir de la zone encore dépendante des concessions de Kerlo et de Wagha-na. Au delà c’étaient les terres déjà cédées par le gouvernement aux émigrants de l’intérieur ou de l’étranger. La nuit était déjà fort avancée lorsque Pitch et Schulmann arrêtèrent leurs bêtes à l’entrée d’une véritable ville, bâtie en pierres et en briques plus encore qu’en bois, avec des rues rectilignes, des angles droits, des becs de gaz et même, çà et là, des lampes électriques.

Ainsi marche le progrès au Nouveau-Monde. Il n’y a pas d’étapes entre la sauvagerie et les raffinements de la civilisation.

La maison devant laquelle ils mirent pied à terre était un hôtel pourvu de tout le confortable que les Anglais seuls savent comprendre et organiser. Les deux voyageurs n’eurent donc qu’à jeter les brides de leurs chevaux aux valets d’écurie empressés à leur rencontre, et à se laisser conduire jusqu’au dining-room, lisez salle à manger, du caravansérail.

Une chose cependant leur fit faire la grimace au moment où l’hôtesse vint les saluer.

Mlle Jacquemart était Française, en effet. C’était une belle et fraîche Normande que son mari, un Canadien d’Ottawa, était allé chercher dans le pays de Caux et avait emmenée dans le Manitoba pour y ouvrir avec lui l’hôtel, florissant dès ses premières heures, du Bon Roi Henri.

Mais ils n’eurent pas le loisir de laisser voir leur contrariété en quittant la maison. Un homme qu’ils n’avaient point remarqué et qui, depuis leur entrée, les dévisageait d’un coin plus obscur du réfectoire, se leva brusquement et, les mains tendues, la face hilare, vint à leur rencontre en s’écriant :

– Ah ! mon cher Pitch, je ne m’attendais guère à vous voir aujourd’hui !

Ulphilas dissimula une seconde grimace. Le personnage s’était, lui aussi, exprimé en langue française.

Mais ce n’était point là le motif de la contrariété éprouvée par l’agent d’affaires. Cette contrariété avait une cause bien autrement grave. Elle venait de ce fait que dans l’hôte nouveau du Bon Roi Henri le Yankee venait de reconnaître Léopold Sourbin, le cousin de Madeleine Kerlo, celui pour le compte duquel il travaillait avec le secret espoir de travailler plus encore pour lui-même.

Elle était fâcheuse, cette rencontre. Elle se produisait trop tôt.

Aussi maître qu’il fût de lui, l’Américain n’en laissa pas moins percer son dépit. Toutefois, afin de se donner une meilleure contenance en face de son client, il lui présenta le nommé Gisber Schulmann que Sourbin ne connaissait pas encore.

Le Français n’avait pas été sans s’apercevoir du mécontentement de son mandataire. Il n’en tint pas compte, bien qu’une telle découverte eût fait naître en lui des soupçons. Mais pressé de savoir, il questionna Pitch avec insistance.

– Eh bien ! mon digne ami, comment vont nos affaires ?

Ulphilas ne crut pas devoir dissimuler. De quel profit lui aurait-il été de taire ce que l’autre ne tarderait point à apprendre ?

Il répondit donc, accentuant de ses sourcils froncés et de sa mine revêche les mauvaises nouvelles de sa parole :

– Mal, cher Monsieur, très mal.

Sourbin s’alarma. Mais chez ce malandrin retors il y avait du Gascon, prompt à se l’assurer lui-même. Il se dit que, très certainement, Pitch exagérait. En quoi les « affaires » pouvaient-elles « aller mal », puisque, jusqu’à ce moment, on n’avait, pour ainsi dire, rien entrepris de sérieux ?

Il se fit expliquer les paroles de l’ancien solliciter ; et quand celui-ci lui eut raconté tout au long l’histoire de leur échec dans la station de Dogherty, le Français se sentit complètement rassuré.

– N’est-ce que cela, mon cher monsieur Pitch ? fit-il. C’est un bien petit malheur. Allons, je vois que j’ai bien fait de ne point attendre une lettre de vous pour revenir. Je puis encore réparer ce qu’il y a de compromis.

Et, en effet, Léopold Sourbin ne s’alarmait aucunement. Même, il n’était pas éloigné de se réjouir de l’échec subi par ses associés en félonie. Cela liquidait la situation et lui permettait de se débarrasser d’acolytes maladroits et gênants.

Mais cette bonne pensée n’eût certainement pas fait le compte des deux flibustiers qu’il s’était adjoints et qui n’entendaient point se laisser remercier de la sorte sans toucher leurs gages et, surtout, sans palper la part de dividendes qu’ils espéraient de « l’affaire ». Aussi, Pitch, le dîner fini, envoya-t-il l’épais Gisber se coucher et, demeuré seul en face du cousin de Madeleine, lui tint-il ce discours aussi laconique que significatif.

– My good fellow, il est convenu que, quelle que soit l’issue de notre entreprise, nous la poursuivons en commun, et que ma part dans les bénéfices sera de trente-trois pour cent. Je ne vous rappelle ces choses que pour le cas, d’ailleurs invraisemblable, où vous auriez eu à souffrir de quelque trouble de la mémoire.

IV

MONSIEUR SOURBIN

Le cousin de Madeleine Kerlo fut un instant décontenancé.

Était-il donc sorcier, ce misérable Américain, pour avoir lu si clairement dans sa pensée ?

Car c’était là la chose la plus surprenante qu’il eût formulé avec une netteté mathématique les conditions du contrat passé entre lui et son complice, au moment précis où ce dernier songeait au moyen qu’il pourrait prendre pour se délivrer d’une collaboration gênante, sinon nuisible.

Une telle clairvoyance de la part de son complice n’était pas pour rassurer le Français. À son tour, il comprit qu’il fallait rivaliser de dissimulation. Aussi s’empressa-t-il de rassurer Pitch le mieux qu’il put et lui renouvela-t-il l’assurance de sa bonne foi.

Après quoi il se fit raconter par le menu les incidents de la démarche des deux coquins auprès du Conseil de Dogherty, de leur échec ignominieux et des soupçons que, bien certainement, leur attitude avait dû inspirer.

Allons, allons ! pensa-t-il, il n’est que temps de réparer toutes ces bévues et de devenir, le plus tôt possible, le mari de ma charmante cousine.

Alors, changeant de ton, il feignit un vif mécontentement, reprocha au Yankee sa maladresse en termes fort amers et lui déclara tout net qu’avant de suspecter sa bonne foi à l’endroit des engagements pris, il eût mieux fait de baser ses réclamations sur des services rendus.

– J’entends agir désormais à ma guise, – fit-il ; – et, si je réussis à obtenir la main de miss Madge, soyez assuré que vous n’aurez pas à me rappeler l’exécution de mes promesses.

C’était peu dire, et Ulphilas avait tout lieu d’être mécontent en voyant ses affaires prendre une semblable tournure. Mais il n’avait pas le droit de se plaindre. Force lui fut donc de dévorer son ressentiment, mais sans abdiquer la prétention qu’il avait de terminer l’entreprise à son avantage.

Un double danger menaçait donc maintenant la douce Madeleine. Son indigne cousin allait chercher à s’emparer de sa fortune au moyen d’un mariage, tandis que les deux scélérats, écartés par la méfiance de leur associé, s’efforceraient de contraindre celui-ci par un crime abominable.

Le plus sûr, le plus rapide moyen de réaliser des bénéfices était, pour eux, de faire tomber la succession de Jean Kerlo aux mains de son neveu Léopold Sourbin. Par là même, Ulphilas Pitch et Gisber Schulmann avaient condamné à mort la fille adoptive de Wagha-na.

Il y a, par bonheur, d’invisibles Providences qui veillent sur les jours de chaque homme. Une heureuse chance avait conduit les trois misérables à l’hôtel du Bon Roi Henri, dont les patrons, M. et Mme Jacquemart, comptaient parmi les plus fidèles amis de l’Indien et de ses compagnons.

Mme Jacquemart surtout était une fine commère qui n’était pas pour rien du pays de la pomme et des hautes coiffes de dentelles. Son œil perçant, habitué à lire sur les visages, avait tout de suite scruté les physionomies de ses trois nouveaux hôtes, et à peine avait-elle pu échanger quelques réflexions avec son mari, qu’elle s’était empressée de lui dire avec cet accent qui porte tout de suite la conviction au plus intime de la conscience :

– Pour lors, Pierre, mon ami, m’est avis que ces gens-là, ça n’est pas des paroissiens bien recommandables. Je gagerais même qu’ils ne sont ici que pour préparer un mauvais coup.

Et Pierre de répondre avec ce même accent du Cotentin et de la vallée d’Auge qu’un siècle écoulé n’a point fait perdre aux Canadiens séparés de la mère-patrie :

– Tout de même, femme, que tu pourrais bien avoir raison. Faudra les tenir à l’œil.

Le lendemain de ce jour, Pitch et Schulmann, masquant leur jeu et, d’ailleurs, résolus à mener leur campagne en dehors de Sourbin quittèrent l’hôtel pour reprendre la ligne de Montréal.

Ils avaient laissé de faux noms à l’hôtel.

Sourbin n’avait pas cru devoir taire le sien.

Dès qu’il se vit seul, son visage revêtit un aspect hilare. Il s’enquit auprès de ses hôtes de la situation de Wagha-na, du succès de ses entreprises, demanda quelle était cette « Madeleine Jean » qui passait pour la fille adoptive du Bison Noir, et laissa voir une curiosité si étrange que le ménage Jacquemart en conçut des soupçons plus vifs encore. Dès qu’ils se retrouvèrent seuls, le mari et la femme décidèrent de prévenir l’Indien et les amis, afin que, si, comme tout le faisait craindre, quelque odieux complot s’ourdissait contre eux, ils pussent, du moins, se tenir sur leurs gardes.

– En conséquence, Pierre s’empressa de se rendre au désir de Léopold Sourbin qui désirait être mis au plus tôt en rapports avec Wagha-na. Il s’offrit même à lui servir de guide auprès du chef Pawnie. Mais, en même temps, il appelait à lui l’un de ses garçons, homme de confiance, dont le dévouement envers l’Indien égalait celui de ses patrons et, lui remettant une lettre pour le père adoptif de Madeleine, lui donnait la mission suivante :

– Tu vas prendre le meilleur cheval de l’écurie. Tu partiras dès l’aube, à franc étrier pour Dogherty. Quand tu auras rejoint Wagha-na, tu lui donneras cette lettre. Si, par hasard, il était parti pour quelque autre station, tu confierais la lettre à Cheen-buck ou à Joë, en leur recommandant de l’envoyer le plus tôt possible au chef. Il y a urgence.

Cette mission, Pierre Jacquemart le savait, allait être fidèlement remplie.

Le lendemain de ce jour, dès que l’émissaire eut pris une avance assez considérable pour pouvoir avertir à temps le chef indien, Pierre Jacquemart, à son tour, accompagné de Léopold Sourbin, s’élança sur le chemin de la station de Dogherty.

Ni Wagha-na, ni Madeleine n’avaient encore quitté la ville naissante.

L’Indien reçut courtoisement le nouveau venu. Il le présenta à Madeleine en termes polis, mais sans aucune note de bienveillance. La conversation fut banale et l’on ne précisa aucun détail.

Si bien que le Français s’alarma de cette réserve. Il voulut, sur-le-champ, en avoir le cœur net.

Il demanda donc au Bison Noir un entretien particulier. Comme Wagha-na n’avait aucune raison de lui refuser cet entretien, il le lui accorda sur l’heure. Laissant donc Madeleine et Georges Vernant à la station, l’Indien offrit à son visiteur une promenade sur le lac. Ils y pourraient mieux converser, à l’abri d’oreilles indiscrètes, car il était facile de prévoir que le débat allait être grave.

Lorsque les deux hommes se furent assis dans une élégante baleinière, l’Indien au gouvernail et tenant l’écoute de la voile, le dialogue s’engagea sur le ton de la plus parfaite urbanité.

– Je vous écoute, Monsieur, commença Jean.

– Monsieur Wagha-na, répondit Sourbin, qu’intimidaient l’affabilité, la distinction et l’aisance de manières de son interlocuteur, j’éprouve quelque embarras à aborder le sujet.

– N’en ayez aucun, répliqua galamment l’Indien, je suis homme à tout entendre.

Alors le neveu de Kerlo s’expliqua :

– Monsieur, tout à l’heure, au moment où j’ai abordé pour la première fois mademoiselle Madeleine Kerlo, j’ai éprouvé une réelle surprise de ne point m’entendre présenter à elle sous le titre qui m’eût assuré de sa part le meilleur accueil, j’ose le croire.

Wagha-na joua la surprise avec une étonnante perfection.

– Et, ce titre, Monsieur, quel est-il, s’il vous plaît ?

Ce fut au tour de Sourbin de s’étonner.

– Mais… celui de cousin, Monsieur. Je suppose, en effet, Monsieur, que vous n’ignorez point ma parenté avec mademoiselle Madeleine Kerlo ?

L’Indien répliqua avec une imperturbable bonhomie.

– Je n’étais pas tenu de le savoir, Monsieur. Les Sourbin ne doivent pas manquer dans le monde, j’imagine, et, en dépit de votre nom, vous ne portez point, écrits sur votre visage, les signes de votre parenté.

– Elle n’est pourtant pas douteuse, Monsieur, je vous prie de le croire, fit Léopold sur un ton aigre-doux.

Cette fois l’Indien garda un assez long silence. Puis, changeant de ton et d’attitude, il regarda son interlocuteur bien en face.

– Monsieur Sourbin, dit-il froidement, vous venez d’invoquer un titre qui ne peut guère vous servir. Je dois vous en prévenir tout de suite, afin que vous sachiez en faire votre profit. Nous ne sommes point en France, Monsieur. Madeleine Kerlo se nomme Madeleine Jean auprès de tous ceux qui l’ont connue. Elle est héritière de grands biens, mais non comme vous pourriez le croire. La fortune de mon ami Kerlo est revenue tout entière entre mes mains, en vertu d’un acte régulier, et c’est ma propre succession qui assurera la fortune de ma fille adoptive.

– Ah ! proféra Léopold Sourbin, d’un accent qui traduisit son dépit.

– Et, continua Wagha-na sans se déconcerter, je ne suis point encore à la limite de l’âge et je n’entends point me laisser mourir sans opposer une vigoureuse résistance aux années et aux décrépitudes qu’elles apportent avec elles.

C’était un maître-diplomate, ce Bison Noir. Il n’avait parlé de la sorte que pour mettre à couvert les espérances de sa pupille et défendre sa vie contre les attentats éventuels qu’il devinait dans l’ombre. On avait assassiné le père, on pouvait aussi bien assassiner l’enfant. Il fallait que ce crime, par son inutilité même, devînt impossible. Avant de frapper Madeleine, il faudrait frapper l’Indien, et celui-ci n’était pas homme, il venait de le dire, à se laisser tuer sans se défendre.

Léopold Sourbin éprouva pendant quelques minutes une humiliante confusion.

Le peu que venait de lui dire l’Indien lui prouvait qu’il était deviné. Le regard aigu de cet homme de bronze, aux prunelles claires et sagaces comme celles d’un oiseau de proie, avait pénétré en lui, disséquant sa pensée. Il ne pouvait rien celer à la clairvoyance du Pawnie. Et, cependant, jouant le tout pour le tout, il essaya de violenter la situation :

– Monsieur, reprit-il, vous venez de me dire que j’avais eu tort d’invoquer le lien de parenté qui m’unit à mademoiselle Kerlo. Laissez-moi m’étonner qu’un homme de votre valeur puisse faire cas de préjugés dignes d’un autre âge, qui font le fils responsable des erreurs du père. Le mien a, en effet, pâti d’un mauvais renom, pire que la vérité. S’il a eu des torts envers quelqu’un, ce ne peut être qu’envers moi. Je les ai oubliés. Il est mort.

– Ah ! – fit à son tour Wagha-na, qui ignorait la fin malheureuse du père de Léopold.

– Oui, continua celui-ci. Mon père est mort, et si j’ai fait le voyage d’Amérique, c’est…

Il hésita. Le reste du discours ne lui venait pas aisément. De plus, le regard du Bison Noir le gênait.

– C’est, poursuivit-il, s’enhardissant, parce que j’ai voulu effacer jusqu’à la trace des dissentiments du passé, dont j’ai toujours ignoré, d’ailleurs, la nature et la cause, et mettre au service de ma cousine, avec la plus tendre affection, le dévouement le plus désintéressé.

Un sourire passablement ironique glissa sur les lèvres de Wagha-na.

– Monsieur, répondit-il, je vous sais un gré infini de cette affection spontanée pour votre cousine, affection d’autant plus méritoire que vous ne connaissiez point Madeleine et que vous l’avez vue hier pour la première fois. Mais permettez-moi de vous dire qu’en ces matières, je laisse à ma pupille toute sa liberté, et que d’elle seule dépendra le succès de la candidature que vous comptez poser auprès de son cœur. Dès à présent, toutefois, et sans vouloir vous décourager, je dois vous prévenir que la fille de Jean Kerlo est d’un goût difficile, d’un jugement très sûr, d’une sagacité très rare. Elle a l’énergie d’un homme et la pénétration d’un policier.

Léopold Sourbin se mordit les lèvres. Cet encouragement de l’Indien n’était rien moins qu’encourageant.

Il eut le tort de vouloir demander davantage.

– Mais, vous-même, Monsieur Wagha-na, vous aurai-je pour allié ou pour ennemi en ces circonstances ?

Ni l’un, ni l’autre, Monsieur, répliqua l’Indien. Je n’ai pas l’habitude de préjuger de questions aussi délicates. Je ne demande pas mieux que de vous croire digne de votre cousine, bien que, dès à présent, vous ayez à lutter dans mon esprit contre certains souvenirs, certaines préventions de l’ordre le plus grave, mais dont je ne vous parlerai que si le besoin s’en impose. Faites-vous donc agréer par Madeleine, et il est probable que vous n’aurez aucun obstacle à craindre de ma part.

Ces paroles n’étaient pas pour rassurer l’aigrefin.