Howard Phillips Lovecraft

LE CAUCHEMAR D’INNSMOUTH

The Shadow over Innsmouth, 1931

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

À propos de cette édition électronique

1

Au cours de l’hiver 1927-1928, des fonctionnaires du gouvernement fédéral menèrent une enquête mystérieuse et confidentielle à propos de certains faits survenus dans l’ancien port de pêche d’Innsmouth, Massachusetts. Le public ne l’apprit qu’en février, à l’occasion d’une importante série de rafles et d’arrestations, suivie de l’incendie volontaire et du dynamitage – avec les précautions qui s’imposaient – d’un nombre considérable de maisons délabrées, vermoulues et qu’on supposait vides, le long du front de mer abandonné. Les esprits peu curieux considérèrent cet événement comme l’un des affrontements les plus graves de la guerre intermittente contre les trafiquants d’alcool.

Néanmoins, les plus attentifs lecteurs de la presse s’étonnèrent du nombre prodigieux des arrestations, des forces de police exceptionnelles qu’on y mobilisa, et du secret qui entourait le sort des prisonniers. Il ne fut pas question de procès, ni même d’accusation précise ; et l’on ne vit par la suite aucun des captifs dans les geôles officielles du pays. Il y eut de vagues déclarations à propos de camps de concentration, de maladie, et plus tard de dispersion dans diverses prisons militaires et navales, mais on ne sut jamais rien de positif. Innsmouth elle-même resta presque dépeuplée, et c’est à peine si elle commence aujourd’hui à donner quelques signes d’une lente renaissance.

Les protestations de nombreuses organisations libérales donnèrent lieu à de longs entretiens tenus secrets, et l’on emmena leurs représentants visiter certains camps et prisons. À la suite de quoi, lesdites organisations devinrent singulièrement passives et réticentes. Les journalistes furent plus difficiles à manier, mais ils finirent par coopérer, pour la plupart, avec le gouvernement. Un seul journal – un petit format toujours suspect d’extravagance – parla d’un sous-marin de grande profondeur qui aurait déchargé des torpilles dans l’abîme situé au-delà du Récif du Diable. Cette nouvelle, recueillie au hasard d’un café de matelots, parut vraiment très invraisemblable puisque le bas et noir récif se trouve à un bon mille et demi du port d’Innsmouth.

Les gens de la campagne et des villes environnantes échangèrent maints propos à voix basse, mais n’en dirent presque rien aux étrangers. Depuis bientôt un siècle qu’ils parlaient de l’agonisante Innsmouth à moitié déserte, rien de nouveau ne pouvait être plus hideux et délirant que ce qu’on avait chuchoté et insinué dans les années passées. Bien des incidents leur avaient appris à se taire, et désormais on aurait en vain tenté de les contraindre. D’ailleurs ils ne savaient pas grand-chose car de vastes marécages, désolés et sans habitants, séparent Innsmouth de l’intérieur des terres.

Mais je vais enfin braver l’interdit qui fait le silence sur cette affaire. Les résultats, j’en suis certain, sont tellement décisifs qu’à part une violente répulsion, on ne risque aucun dommage public à laisser entendre ce qu’ont découvert à Innsmouth ces enquêteurs horrifiés. Du reste, il peut y avoir à ces découvertes plus d’une explication. J’ignore dans quelle mesure on m’a raconté, même à moi, toute l’histoire, et j’ai bien des raisons pour ne pas avoir envie d’approfondir. Car je m’y suis trouvé mêlé plus étroitement qu’aucun autre profane, et j’en ai reçu des impressions qui peuvent encore me mener à des décisions radicales.

C’est moi qui, affolé, me suis enfui d’Innsmouth à l’aube du 16 juillet 1927, et dont les appels épouvantés ont entraîné l’enquête et l’action du gouvernement telles qu’on les a rapportées. J’ai préféré garder le silence tant que l’affaire était incertaine et de fraîche date ; mais maintenant, c’est une vieille histoire qui ne suscite plus la curiosité ni l’intérêt du public, et j’éprouve un étrange désir de dire tout bas les effroyables heures que j’ai passées dans ce lieu malfamé et malchanceux, havre de mort et de monstruosités impies. Le seul fait de raconter m’aide à reprendre confiance en mes propres facultés, en prouvant que je n’ai pas été simplement la première victime d’une hallucination contagieuse et cauchemardesque. Il m’aide aussi à me décider pour le pas terrible que je vais avoir à franchir.

Je n’avais jamais entendu parler d’Innsmouth avant la veille du jour où je la vis pour la première et – jusqu’ici – dernière fois. Je fêtais ma majorité en parcourant la Nouvelle-Angleterre – en touriste, amateur d’antiquités et de généalogie – et j’avais projeté d’aller directement du vieux Newburyport jusqu’à Arkham, d’où venait la famille de ma mère. N’ayant pas de voiture, je voyageais par le train, le tramway et le car, en choisissant toujours le trajet le plus économique. À Newburyport, on me dit que pour Arkham il fallait prendre le train à vapeur ; ce fut seulement au guichet de la gare, où j’hésitais, trouvant le billet trop cher, que j’appris l’existence d’Innsmouth. L’employé, gros homme au visage rusé, dont le langage prouvait qu’il n’était pas du pays, sembla comprendre mes soucis d’économie et me suggéra une solution qu’aucun de mes informateurs ne m’avait proposée.

« Vous pourriez prendre le vieil autobus, je crois, dit-il avec une certaine hésitation, mais on ne l’aime pas beaucoup par ici. Il passe par Innsmouth – vous avez dû en entendre parler – et ça ne plaît pas aux gens. C’est un type d’Innsmouth qui conduit – Joe Sargent – mais j’ai l’impression qu’il ne doit jamais charger aucun client ni ici ni à Arkham. Je me demande comment il fait pour continuer. Les places doivent pas être chères, mais j’y vois jamais plus de deux ou trois personnes – et toujours des gens d’Innsmouth. Il quitte la grand-place – en face de la pharmacie Hammond – à dix heures du matin et à sept heures du soir, à moins qu’il ait changé dernièrement. Ça a l’air d’une terrible guimbarde – j’ai jamais été dedans. »

Ce fut donc la première fois que j’entendis parler de la sombre Innsmouth. Toute mention d’une agglomération ni portée sur les cartes ordinaires ni mentionnée dans les guides récents m’aurait intéressé, mais la manière bizarre dont l’employé y avait fait allusion éveilla une sorte de réelle curiosité. Une ville capable d’inspirer à ses voisins une telle répugnance devait au moins, me dis-je, sortir de l’ordinaire et mériter l’attention d’un touriste. Si elle était avant Arkham, je m’y arrêterais – je priai donc l’employé de m’en parler un peu. Il fut très circonspect, et aborda le sujet d’un air un peu condescendant.

« Innsmouth ? Ma foi, c’est une drôle de ville à l’embouchure du Manuxet. C’était presque une cité – en tout cas un grand port avant la guerre de 1812 – mais tout s’est détraqué dans les cent dernières années à peu près. Plus de chemin de fer – le B. & M.[1] n’y passe jamais, et la ligne secondaire qui venait de Rowley a été abandonnée il y a des années.

« Il reste plus de maisons vides que de gens, je crois, et pour ainsi dire il n’y a plus de commerces sauf la pêche et les parcs à homards. Toutes les affaires se font surtout ici ou à Arkham ou Ipswich. Autrefois, ils avaient quelques fabriques, mais il ne reste rien aujourd’hui qu’un atelier d’affinage d’or qui fonctionne à très petit rendement.

« N’empêche que, dans le temps, c’était une grosse affaire, et le vieux Marsh, son propriétaire, doit être riche comme Crésus. Drôle de type, d’ailleurs, toujours bouclé chez lui. Il aurait attrapé sur le tard une maladie de peau ou une difformité qui l’empêcherait de se montrer. C’est le petit-fils du capitaine Obed Marsh, qui a fondé l’affaire. Sa mère devait être une espèce d’étrangère – on dit une insulaire des mers du Sud –, aussi ça a fait un boucan de tous les diables quand il a épousé une fille d’Ipswich voilà cinquante ans. On est toujours comme ça avec les gens d’Innsmouth, et ceux de par ici qui ont du sang d’Innsmouth essaient toujours de le cacher. Mais les enfants et les petits-enfants de Marsh, pour ce que j’en ai vu, m’ont l’air tout à fait comme tout le monde. Je me les suis fait montrer ici – bien que, maintenant que j’y pense, on n’ait pas vu les aînés ces derniers temps. Le vieux, je l’ai jamais vu.

« Et pourquoi tout le monde en veut comme ça à Innsmouth ? Ma foi, jeune homme, il ne faut pas attacher trop d’importance à ce que disent les gens du pays. Ils sont difficiles à mettre en train, mais quand ils ont démarré, ça n’en finit plus. Ils n’ont fait que raconter des histoires sur Innsmouth – ou plutôt chuchoter – pendant les cent dernières années, je pense, et j’en conclus qu’ils ont peur, surtout. Certaines de ces fables vous feraient rire – comme celle du vieux capitaine Marsh qui aurait conclu un pacte avec le diable et aurait fait venir des diablotins de l’enfer pour les installer à Innsmouth, ou ces espèces de cultes sataniques et de terribles sacrifices dans un endroit près des quais qu’on aurait découvert autour de 1845 – mais je viens de Panton, dans le Vermont, et tout ça ne prend pas avec moi.

« Pourtant, je voudrais que vous entendiez ces vieux à propos du récif noir, un peu à distance de la côte – le Récif du Diable, ils l’appellent. Il est bien au-dessus de l’eau la plupart du temps, et jamais loin sous la surface, mais on peut pas dire que c’est une île. Ils racontent qu’on y voit quelquefois toute une légion de diables – vautrés dessus, ou qui ne font qu’entrer et sortir de cavernes près du sommet. C’est une masse inégale et déchiquetée, à un bon mille du rivage, et vers la fin des années de navigation active, les marins faisaient de grands détours pour l’éviter.

« Je veux dire, les marins qui n’étaient pas d’Innsmouth. Une des choses qu’on reprochait au vieux capitaine Marsh, c’était censément d’y aborder de nuit, parfois, quand la marée le permettait. Il le faisait peut-être, car la nature du rocher est sans doute intéressante, et il est possible aussi qu’il ait cherché un butin de pirates, et même qu’il l’ait trouvé ; mais on prétendait qu’il allait y retrouver des démons. En fait, je crois bien que c’est vraiment le capitaine qui a donné au récif sa mauvaise réputation.

« C’était avant la grande épidémie de 1846, qui a emporté plus de la moitié des gens d’Innsmouth. On n’a jamais su exactement de quoi il retournait ; ça devait être une maladie étrangère rapportée de Chine ou d’ailleurs par les bateaux. En tout cas ça a fait du vilain : il y a eu des émeutes et toutes sortes d’horreurs dont la ville, je crois, n’a jamais été délivrée et elle ne s’en est pas remise. Il ne doit pas y vivre aujourd’hui plus de trois cents ou quatre cents habitants.

« Mais la vraie raison de l’attitude des gens d’ici, c’est simplement un préjugé racial – et je ne peux pas dire que je leur en fasse reproche. Moi-même j’ai horreur de ceux d’Innsmouth et je ne voudrais pas aller chez eux. Vous devez savoir – bien que je voie à votre accent que vous êtes de l’Ouest – que beaucoup de nos bateaux de Nouvelle-Angleterre avaient souvent affaire avec de drôles de ports en Afrique, en Asie, dans les mers du Sud et un peu partout, et qu’ils en ramenaient quelquefois de drôles d’individus. Vous avez sans doute entendu parler du gars de Salem qui est rentré chez lui avec une femme chinoise, et vous savez peut-être qu’il y a encore un tas d’indigènes des îles Fidji dans les parages de Cape Cod.

« Eh bien, il doit y avoir une histoire de ce genre dans le cas des gens d’Innsmouth. La ville a toujours été profondément coupée du reste du pays par les cours d’eau et les marécages, si bien qu’on connaît mal les tenants et les aboutissants de l’affaire ; mais il est plus que probable que le capitaine Marsh a ramené des spécimens bizarres quand il avait trois bateaux en service dans les années 1820 et 1830. Il y a sûrement encore aujourd’hui quelque chose de spécial dans le physique des habitants d’Innsmouth – je sais pas comment l’expliquer, mais ça vous met mal à l’aise. Vous le remarquerez un peu chez Sargent si vous prenez son bus. Certains ont la tête curieusement étroite, le nez plat, des yeux saillants et fixes qu’on ne voit jamais se fermer, et leur peau n’est pas normale. Elle est rêche et couverte de croûtes, toute ridée et plissée sur les côtés du cou. Ils deviennent chauves aussi, de très bonne heure. Les plus vieux sont les pires – en réalité, je ne crois pas en avoir jamais vu de vraiment vieux dans ce genre-là. Ils doivent mourir de saisissement en se voyant dans la glace ! Les animaux les détestent – ils avaient beaucoup d’ennuis avec les chevaux avant l’arrivée des automobiles.

« Personne par ici, ni à Arkham ou Ipswich, ne veut avoir de rapports avec eux, et ils se montrent eux-mêmes distants quand ils viennent en ville ou si quelqu’un essaie de pêcher dans leurs eaux. C’est curieux qu’il y ait toujours des tas de poissons au large d’Innsmouth quand il n’y en a nulle part ailleurs – mais essayez un peu d’aller en pêcher et vous verrez comment on vous fera déguerpir ! Ces gens-là venaient habituellement ici par le train – en allant à pied le prendre à Rowley quand la voie de raccordement a été abandonnée – mais à présent, ils prennent cet autobus.

« Oui, il y a un hôtel à Innsmouth – on l’appelle la Maison Gilman –, je crois qu’il n’est pas bien fameux et je ne vous conseille pas de l’essayer. Vaut mieux rester ici et prendre le bus de dix heures demain matin ; ensuite vous aurez un autobus pour Arkham à huit heures du soir. Il y a deux ans, un inspecteur du travail a couché au Gilman, et il a eu beaucoup à s’en plaindre. Ils ont de drôles de clients, on dirait : il a entendu dans d’autres chambres – bien que la plupart aient été vides – des voix qui lui ont donné la chair de poule. C’était une langue étrangère, à son avis, mais le pire c’était une certaine voix qui parlait de temps à autre. Elle avait un son tellement anormal – comme un clapotement – qu’il a pas osé se déshabiller ni se coucher. Il a veillé jusqu’au matin et il a filé à la première heure. La conversation avait duré presque toute la nuit.

« Ce gars-là – il s’appelait Casey – en avait long à dire sur la méfiance des gens d’Innsmouth qui le surveillaient et avaient un peu l’air de monter la garde. L’entreprise de Marsh lui avait paru bizarre : elle était installée dans un vieux moulin sur les dernières chutes du Manuxet. Ce qu’il disait concordait avec ce que j’avais entendu raconter. Des livres mal tenus, pas de comptes précis pour aucune des différentes transactions. Voyez-vous, on s’est toujours demandé d’où les Marsh tiraient l’or qu’ils apportaient. Ils ont jamais eu l’air d’acheter beaucoup de ct’article-là, et pourtant, voilà bien des années, ils envoyaient par bateaux des quantités de lingots.

« On a beaucoup parlé d’une curieuse espèce de bijoux étrangers que les marins et les ouvriers de l’affinage auraient quelquefois vendus en douce, ou qu’on aurait vus une ou deux fois portés par les femmes chez les Marsh. On supposait que le vieux capitaine Obed avait pu les échanger dans un de ces ports de païens, surtout qu’il commandait toujours des quantités de perles de verre et de babioles comme en emportent les marins pour commercer avec les indigènes. D’autres pensaient, et pensent encore, qu’il avait trouvé une vieille cache de pirate sur le Récif du Diable. Mais il y a quelque chose d’extraordinaire. Le vieux capitaine est mort depuis soixante ans, et aucun bateau de tonnage moyen n’est sorti du port depuis la guerre civile ; or les Marsh continuent comme autrefois à acheter de cette pacotille pour les indigènes – surtout des babioles en verre et en caoutchouc, paraît-il. À croire que les gens d’Innsmouth les trouvent à leur goût eux-mêmes – Dieu sait qu’ils sont tombés aussi bas que les cannibales des mers du Sud et les sauvages de Guinée.

« L’épidémie de 46 a dû emporter les meilleures familles de la ville. En tout cas, il reste maintenant que des gens douteux, et les Marsh comme les autres richards ne valent pas mieux. Comme je vous l’ai dit, il n’y a sûrement pas plus de quatre cents habitants dans toute la ville malgré la quantité de rues qu’ils ont, il paraît. Ils m’ont l’air d’être ce qu’on appelle « les sales Blancs » dans les États du Sud : rusés, sans foi ni loi et agissant en dessous. Ils pèchent beaucoup de poissons et de homards qu’ils exportent par camion. Incroyable comme le poisson grouille chez eux et nulle part ailleurs.

« Personne ne peut jamais surveiller ces gens-là, et les fonctionnaires de l’école publique ou du recensement en voient de dures. Vous vous doutez que les étrangers trop curieux sont mal reçus là-bas. Personnellement, j’ai entendu dire que plus d’un homme d’affaires ou d’un représentant du gouvernement y avaient disparu, et il est question aussi de quelqu’un qui serait devenu fou et se trouverait à présent à l’asile de Denver. Il a dû en avoir une peur bleue.

« C’est pour ça que j’irais pas de nuit, si j’étais vous. Je n’y suis jamais allé et je n’en ai pas envie, mais je pense que vous ne risquez rien en y faisant un tour dans la journée – même si les gens de par ici vous le déconseillent. Si vous venez seulement en touriste pour voir des choses d’autrefois, Innsmouth devrait être un endroit idéal pour vous. »

Je passai donc une partie de la soirée à la bibliothèque municipale de Newburyport à la recherche des documents sur Innsmouth. Quand j’avais essayé d’interroger les habitants dans les boutiques, au restaurant, dans les garages et chez les pompiers, je les avais trouvés encore plus difficiles à mettre en train que ne l’avait prédit l’employé de la gare et je compris que je n’aurais pas le temps de vaincre leurs premières réticences instinctives. Ils avaient une sorte d’obscure méfiance, comme si quiconque s’intéressait trop à Innsmouth leur était un peu suspect. À l’YMCA[2], où je logeais, on me déconseilla absolument de me rendre dans un lieu aussi sinistre et décadent ; les gens à la bibliothèque exprimèrent la même opinion. Manifestement, aux yeux des personnes cultivées, Innsmouth n’était qu’un cas extrême de dégénérescence urbaine.

Parmi les ouvrages de la bibliothèque, les chroniques du comté d’Essex m’apprirent peu de chose, si ce n’est que la ville fut fondée en 1643, célèbre avant la révolution pour la construction navale, centre d’une grande prospérité maritime au début du XIXe siècle, et plus tard d’une industrie mineure utilisant le Manuxet comme force motrice. L’épidémie et les émeutes de 1846 étaient à peine évoquées, comme si elles avaient été une honte pour le comté.

On parlait peu du déclin, mais les textes plus récents étaient significatifs. Après la guerre civile, toute la vie industrielle se résumait à la compagnie d’affinage Marsh, et la vente des lingots d’or restait le seul vestige d’activité commerciale en dehors de la sempiternelle pêche en mer. Celle-ci rapportait de moins en moins à mesure que le prix de la marchandise baissait, et que des sociétés à grande échelle faisaient des offres concurrentes, mais le poisson ne manquait jamais au large du port d’Innsmouth. Les étrangers s’y installaient rarement, et des faits passés sous silence prouvaient que plusieurs Polonais et Portugais, s’y étant risqués, avaient été écartés par les mesures les plus radicales.

Le plus intéressant était une référence indirecte aux bijoux étranges qu’on associait vaguement à Innsmouth. Ils avaient dû laisser une forte impression dans tout le pays car on en signalait des spécimens au musée de l’université de Miskatonic, à Arkham, dans la salle d’exposition de la Société historique de Newburyport. Les descriptions fragmentaires de ces objets, pourtant plates et banales, me suggérèrent la continuité d’une étrangeté sous-jacente. Ce qu’ils avaient pour moi d’insolite et de provocant m’obséda au point que, malgré l’heure assez tardive, je résolus d’aller voir, si c’était encore possible, l’échantillon local – un bijou de grande taille aux proportions singulières, qui représentait de toute évidence une tiare.

Le bibliothécaire me remit un mot d’introduction pour la conservatrice de la Société, une certaine miss Anna Tilton, qui habitait tout près, et, après une brève explication, cette vénérable dame eut la bonté de me faire entrer dans le bâtiment, déjà fermé bien qu’il ne fût pas une heure indue. La collection était vraiment remarquable, mais en l’occurrence je n’avais d’yeux que pour le bizarre objet qui étincelait dans une vitrine d’angle sous la lumière électrique.

Il n’était pas nécessaire d’être particulièrement sensible à la beauté pour rester comme moi littéralement suffoqué devant la splendeur singulière, surnaturelle, de l’œuvre riche, déroutante, fantastique qui reposait là, sur un coussin de velours violet. Aujourd’hui encore, je suis presque incapable de décrire ce que j’ai vu, bien qu’il s’agît nettement d’une sorte de tiare, ainsi que je l’avais lu. Elle était haute sur le devant, très large et d’un contour curieusement irrégulier, tel qu’on l’aurait conçu pour une tête monstrueusement elliptique. L’or semblait y dominer, mais un mystérieux éclat plus lumineux suggérait quelque étrange alliage avec un autre métal magnifique, difficile à identifier. Elle était en parfait état, et l’on aurait passé des heures à étudier les dessins saisissants et d’une originalité déroutante – les uns simplement géométriques, d’autres nettement marins –, ciselés ou modelés en relief sur sa surface avec un art d’une habileté et d’une grâce incroyables.

Plus je la regardais, plus elle me fascinait ; et je percevais dans cet attrait un élément troublant, impossible à définir et à expliquer. J’attribuai d’abord mon malaise au caractère d’outre-monde de cet art étrange. Toutes les autres œuvres que j’avais vues jusqu’alors appartenaient à un courant connu, racial ou national, à moins qu’elles ne soient un défi résolument moderniste à toutes les traditions. Cette tiare n’était ni l’un ni l’autre. Elle relevait évidemment d’une technique accomplie, d’une maturité et d’une perfection infinies, mais radicalement différente de toutes celles – orientales ou occidentales, anciennes ou modernes – que je connaissais de vue ou de réputation. On eût dit que c’était l’œuvre d’une autre planète.

Pourtant je compris bientôt que mon trouble avait une autre origine, peut-être aussi puissante que la première, dans les allusions picturales et mathématiques de ces singuliers dessins. Les formes évoquaient toutes de lointains secrets, d’inconcevables abîmes dans l’espace et le temps, et la nature invariablement aquatique des reliefs devenait presque sinistre. Ils représentaient entre autres des monstres fabuleux d’un grotesque et d’une malignité répugnants – mi-poissons, mi batraciens – que je ne pouvais dissocier d’une obsédante et pénible impression de pseudo-souvenir, comme s’ils faisaient surgir je ne sais quelle image des cellules et des tissus enfouis dont les fonctions de mémorisation sont entièrement primitives et effroyablement ancestrales. Il me semblait parfois que chaque trait de ces maudits poissons-grenouilles répandait l’extrême quintessence d’un mal inconnu qui n’avait rien d’humain.

La courte et banale histoire de la tiare telle que me la raconta miss Tilton faisait un singulier contraste avec son aspect. Elle avait été mise en gage pour une somme ridicule dans une boutique de State Street en 1873, par un ivrogne d’Innsmouth, tué peu après dans une bagarre. La Société l’avait achetée au prêteur sur gages, et lui avait aussitôt donné un cadre digne de sa qualité. On indiquait qu’elle venait probablement d’Indochine ou des Indes orientales, mais cette attribution était franchement provisoire.

Miss Tilton, ayant envisagé toutes les hypothèses concernant son origine et sa présence en Nouvelle-Angleterre, inclinait à croire qu’elle faisait partie du trésor exotique d’un pirate découvert par le vieux capitaine Obed Marsh. Opinion que ne démentirent pas les offres de rachat à un prix élevé que les Marsh firent avec insistance aussitôt qu’ils la surent au musée, et qu’ils avaient répétées jusqu’à ce jour malgré l’invariable refus de la Société.

En me raccompagnant à la porte, la bonne dame me fit comprendre que la théorie du pirate qui aurait fait la fortune des Marsh était très répandue parmi les gens intelligents de la région. Sa propre attitude à l’égard de la ténébreuse Innsmouth – qu’elle n’avait jamais vue – était le dégoût d’une communauté qui glissait au niveau le plus bas de l’échelle culturelle, et elle m’assura que les rumeurs de culte satanique étaient en partie justifiées par l’existence d’une religion secrète singulière qui s’y était développée au point d’anéantir toutes les Églises orthodoxes.

On l’appelait, disait-elle, l’« Ordre ésotérique de Dagon », et il s’agissait sans aucun doute de croyances dégradées, à moitié païennes, importées d’Orient un siècle plus tôt, à l’époque où les pêcheries d’Innsmouth semblaient péricliter. Il était tout naturel qu’elles s’implantent chez des gens à l’esprit simple à la suite du retour soudain et permanent d’inépuisables bancs de poissons, et l’Ordre avait bientôt pris sur la ville une influence prépondérante, détrônant la franc-maçonnerie et installant son quartier général dans le vieux Masonic Hall, sur New Church Green[3].

Tout cela constituait, pour la pieuse miss Tilton, une excellente raison d’éviter la vieille ville en ruine et dépeuplée ; pour moi, ce fut un stimulant supplémentaire. À ce que j’espérais de l’architecture et de l’histoire s’ajoutait maintenant un zèle ardent pour l’anthropologie, et je pus à peine fermer l’œil avant la fin de la nuit dans ma petite chambre à L’Union.

2

Le lendemain matin, un peu avant dix heures, j’étais, une petite valise à la main, devant la pharmacie Hammond sur la place du vieux marché, pour attendre l’autobus d’Innsmouth. À mesure qu’approchait le moment de son arrivée, j’observai un recul général des flâneurs qui remontaient la rue ou traversaient la place jusqu’au restaurant Ideal Lunch. L’employé de la gare n’avait donc pas exagéré l’aversion de la population locale pour Innsmouth et ses habitants. Peu après, un petit car gris sale, extrêmement délabré, dévala State Street à grand bruit, prit le tournant et s’arrêta près de moi au bord du trottoir. Je compris immédiatement que c’était lui ; ce que confirma l’inscription à demi effacée sur le pare-brise – « Arkham-Innsmouth-Newb’port ».

Il n’y avait que trois passagers – bruns, négligés, l’air morose et assez jeunes – qui descendirent maladroitement quand la voiture s’arrêta et remontèrent State Street en silence, presque furtivement. Le chauffeur descendit à son tour et je le vis entrer dans la pharmacie pour y faire quelque achat. Voilà sans doute, me dis-je, ce Joe Sargent dont parlait l’employé de la gare ; et avant même d’avoir remarqué aucun détail, je fus envahi d’une répugnance instinctive que je ne pus ni expliquer ni réprimer. Je trouvai brusquement tout naturel que les gens du pays n’aient pas envie de voyager dans l’autobus de cet homme ni d’être conduits par son propriétaire, ou de fréquenter le moins du monde la résidence d’un tel individu et de ses pareils.

Lorsque le chauffeur sortit du magasin, je le regardai plus attentivement pour tâcher de saisir la cause de ma mauvaise impression. C’était un homme maigre de près de six pieds de haut, aux épaules voûtées, vêtu de vêtements civils bleus et râpés, et portant une casquette de golf grise aux bords effrangés. Il pouvait avoir trente-cinq ans, mais les rides bizarres qui creusaient profondément les côtés de son cou le vieillissaient quand on ne regardait pas son visage morne et sans expression. Il avait une tête étroite, des yeux bleus saillants et humides qui semblaient ne jamais cligner, le nez plat, le front et le menton fuyants, et des oreilles singulièrement atrophiées. Sa lèvre supérieure, longue et épaisse, et ses joues grisâtres aux pores dilatés paraissaient presque imberbes, à part des poils jaunes clairsemés qui frisaient en maigres touffes irrégulières ; par places, la peau était rugueuse, comme pelée par une affection cutanée. Ses grandes mains aux veines apparentes étaient d’une teinte gris-bleu très extraordinaire. Les doigts, remarquablement courts en proportion, semblaient avoir tendance à se replier étroitement dans l’énorme paume. Quand il revint vers l’autobus, je remarquai sa démarche traînante et ses pieds démesurés. Plus je les regardais, plus je me demandais comment il pouvait trouver des souliers à sa pointure.

Quelque chose de huileux dans son aspect augmenta mon dégoût. Il travaillait sûrement aux pêcheries ou traînait autour car il était imprégné de leur puanteur caractéristique. Impossible de deviner de quel sang il était. Ses singularités n’étaient certainement ni asiatiques, ni polynésiennes, ni levantines ou négroïdes, cependant je voyais bien pourquoi on lui trouvait l’air étranger. Personnellement, j’aurais plutôt pensé à une dégénérescence biologique.

Je regrettai de constater qu’il n’y aurait pas dans l’autobus d’autres passagers que moi. Il me déplaisait, je ne savais pourquoi, de voyager seul avec ce chauffeur. Mais le moment du départ approchant, je vainquis mes appréhensions, suivis l’homme dans le bus et lui tendis un billet d’un dollar en murmurant seulement : « Innsmouth. » Il me regarda un instant avec curiosité en me rendant quarante cents sans mot dire. Je choisis une place loin derrière lui, mais du même côté de l’autobus, car je souhaitais pouvoir suivre des yeux la côte pendant le trajet. Enfin la voiture délabrée démarra avec une secousse, et roula bruyamment entre les vieux bâtiments de brique de State Street dans un nuage de vapeur qui sortait du pot d’échappement. Jetant un coup d’œil aux passants sur les trottoirs, j’eus l’impression qu’ils évitaient de regarder le bus – ou du moins d’avoir l’air de le regarder. Puis nous tournâmes à gauche dans High Street où l’allure se fit plus régulière ; on dépassa rapidement d’imposantes vieilles demeures des débuts de la République puis des fermes de style colonial plus anciennes encore, on traversa le Lower Green et la Parker River, pour déboucher enfin sur une longue plaine monotone en bordure de la côte.

La journée était chaude et ensoleillée, mais le paysage de sable, de carex et d’arbustes rabougris devenait de plus en plus désolé à mesure que nous avancions. Je voyais par la fenêtre l’eau bleue et le long profil sablonneux de Plum Island, et bientôt nous nous rapprochâmes beaucoup de la grève tandis que notre chemin étroit s’éloignait de la grand-route qui menait à Rowley et Ipswich. Il n’y avait plus de maisons en vue, et je jugeai, d’après l’état de la chaussée, que la circulation était très réduite dans les parages. Les petits poteaux télégraphiques éprouvés par les intempéries ne portaient que deux fils. Nous franchissions de temps en temps des ponts de bois rudimentaires sur des cours d’eau soumis à la marée, qui, remontant très loin à l’intérieur des terres, contribuait à l’isolement de la région.

J’aperçus à plusieurs reprises de vieilles souches et des murs de fondations en ruine émergeant du sable amoncelé par le vent, et je me rappelai que, selon une vieille tradition évoquée dans une des histoires que j’avais lues, cette région avait été jadis fertile et très peuplée. Le changement, disait-on, avait coïncidé avec l’épidémie d’Innsmouth en 1846, et les esprits simples voyaient un rapport obscur avec de mystérieuses puissances maléfiques. En fait, il était dû à des coupes inconsidérées de forêts proches du rivage, qui, privant le sol de sa meilleure protection, avaient ouvert la voie à l’invasion des sables poussés par le vent.

Enfin nous perdîmes de vue Plum Island et sur notre gauche apparut l’immense étendue de l’océan Atlantique. Notre route étroite se mit à monter en pente raide, et j’éprouvai un étrange malaise en regardant devant moi la crête solitaire où le chemin creusé d’ornières rencontrait le ciel. Comme si l’autobus allait poursuivre son ascension, quittant complètement le monde de la raison pour se perdre dans les arcanes inconnus des couches supérieures de l’atmosphère et du ciel indéchiffrables. L’odeur de la mer prit une signification inquiétante, et le chauffeur silencieux, la raideur de son dos voûté, sa tête étroite devinrent de plus en plus détestables. En l’observant je m’aperçus que l’arrière de sa tête était presque aussi chauve que son visage ; quelques rares mèches jaunes éparpillées sur une peau grise et rugueuse.

Arrivés au sommet, nous vîmes la vallée qui se déployait de l’autre côté, à l’endroit où le Manuxet rejoignait la mer au nord de la longue ligne de falaises qui culmine à Kingsport Head, puis oblique en direction de Cape Ann. À l’horizon lointain et brumeux je distinguai à peine le profil vertigineux du sommet, couronné par l’étrange vieille maison sur laquelle on a conté tant de légendes ; mais pour l’instant toute mon attention était retenue par le panorama le plus proche juste au-dessous de moi. J’étais, je le compris, face à face avec Innsmouth, la ville épiée par la rumeur.

Malgré sa grande étendue et la densité de ses constructions, la rareté des signes de vie y était de mauvais augure. Du fouillis des cheminées montait à peine un filet de fumée, et les trois grands clochers se dressaient, austères et dépouillés, sur l’horizon du côté de la mer. L’un d’eux perdait son faîte par morceaux, et ainsi qu’un autre il exhibait des trous noirs béants là où avaient été des cadrans d’horloge. L’accumulation de toits en croupe affaissés et de pignons pointus inspirait avec une désagréable évidence l’idée de ruines vermoulues, et, en approchant à mesure que la route descendait, je vis beaucoup de toits complètement effondrés. Il y avait aussi de grandes maisons carrées de style géorgien[4], avec des toits à arêtes, des lanterneaux et des galeries à balustrade. Elles se trouvaient pour la plupart loin de la mer, et une ou deux étaient en assez bon état. Je vis, s’en éloignant vers l’intérieur des terres, les rails rouillés et envahis par l’herbe du chemin de fer abandonné, avec les poteaux télégraphiques penchés, maintenant dépourvus de fils, et la voie à demi effacée des vieux wagons qui allaient à Rowley et Ipswich.

Le délabrement était pire près des quais, mais en leur centre même, j’aperçus le blanc campanile d’un bâtiment de brique assez bien conservé qui ressemblait à une petite usine. Le port, depuis longtemps ensablé, était protégé par une vieille digue de pierre ; j’y discernai les petites silhouettes de quelques marins assis, et à son extrémité ce qui semblait les fondations d’un phare disparu. Une langue de sable s’était formée à l’intérieur de cette barrière, et l’on y voyait des cabanes branlantes, des doris amarrés et des casiers à homards éparpillés. Il ne semblait y avoir d’eau profonde qu’à l’endroit où la rivière coulait à flots devant le bâtiment au campanile et obliquait vers le sud pour rejoindre l’océan au bout de la digue.

Çà et là les ruines des quais partaient du rivage pour s’achever en méconnaissable pourriture, et les plus éloignés au sud paraissaient les plus dégradés. Au large j’aperçus, malgré la marée haute, une longue ligne noire, presque à fleur d’eau, qui donnait l’impression d’une étrange malignité latente. Ce devait être, je le savais, le Récif du Diable. Tandis que je le regardais, le sentiment subtil, bizarre, qu’il me faisait signe vint s’ajouter à la menace repoussante ; et, curieusement, cette nuance nouvelle me troubla davantage que l’impression première.

Nous ne rencontrâmes personne sur la route, mais bientôt nous passâmes devant des fermes désertes plus ou moins en ruine. Puis je remarquai quelques maisons habitées aux fenêtres brisées bourrées de chiffons, aux cours jonchées de coquillages et de poissons morts. Une ou deux fois je vis des individus à l’air apathique travailler dans des jardins ingrats, ou chercher des clams sur la plage qui empestait le poisson, et des groupes d’enfants sales au visage simiesque qui jouaient devant les seuils envahis de mauvaise herbe. Ces gens semblaient encore plus inquiétants que les bâtiments lugubres car presque tous présentaient des singularités de traits et d’attitude qui m’étaient instinctivement antipathiques sans que je sache les saisir ni les préciser. Je crus un instant que ce physique caractéristique me rappelait une image déjà vue, peut-être dans un livre, en des circonstances particulièrement horribles et attristantes ; mais ce pseudo-souvenir disparut très rapidement.

Comme l’autobus arrivait en terrain plat, je perçus le bruit régulier d’une chute d’eau qui rompait le silence anormal. Les maisons penchées et lépreuses, plus rapprochées, bordaient les deux côtés de la route, et prenaient un caractère plus urbain que celles que nous laissions derrière nous. En avant, la perspective s’était réduite à un décor de rue, où je vis les traces d’un ancien pavage et des bouts de trottoirs de brique. Toutes les maisons paraissaient désertes, et par endroits des brèches révélaient les restes de cheminées et de murs de cave des habitations écroulées. Partout régnait l’odeur de poisson la plus écœurante qu’on puisse imaginer.

Bientôt apparurent des carrefours et des bifurcations ; les rues de gauche menaient vers le rivage aux quartiers sordides non pavés et pourrissants, tandis que celles de droite gardaient encore l’image d’une splendeur défunte. Jusque-là je n’avais vu personne dans cette ville, mais il apparut alors quelques signes d’une population clairsemée – des rideaux aux fenêtres ici et là, une vieille voiture au bord d’un trottoir. Car les trottoirs et les pavés étaient de plus en plus visibles, et même si la plupart des maisons étaient plutôt anciennes – des constructions de bois et de brique du début du XIXe siècle –, elles restaient manifestement habitables. En moi, l’amateur d’antiquités oublia presque le dégoût olfactif comme le sentiment de menace et de répulsion, au milieu de cette riche et immuable survivance du passé.

Mais je ne devais pas atteindre ma destination sans ressentir un choc des plus pénibles. L’autobus était parvenu à une sorte de vaste carrefour ou de place en étoile, avec des églises des deux côtés, et au centre les restes en lambeaux d’une pelouse circulaire, et je regardais à ma droite un grand édifice à colonnes. La peinture autrefois blanche en était à présent grise, écaillée, et l’inscription noir et or sur le fronton était ternie au point que j’eus du mal à déchiffrer les mots « Ordre ésotérique de Dagon ». C’était donc là l’ancienne salle de réunion maçonnique désormais affectée à un culte dégradé. Tandis que je m’efforçais de lire cette inscription, mon attention fut distraite par les sons rauques d’une cloche fêlée qui sonnait de l’autre côté de la rue, et je me retournai vivement pour regarder par la vitre de la voiture tout près de moi.

Le son venait d’une église de pierre au clocher trapu, visiblement plus ancienne que la plupart des maisons, construite dans un style pseudo-gothique et dont le soubassement anormalement haut avait des fenêtres closes. L’horloge que j’apercevais avait perdu ses aiguilles, mais j’entendis la cloche enrouée sonner onze heures. Puis soudain toute idée de temps s’effaça devant une image fulgurante d’une extrême intensité et d’une horreur inexplicable, qui me saisit avant même que j’aie pu l’identifier. La porte du sous-sol était ouverte sur un rectangle de ténèbres. Et au moment où je la regardais, quelque chose passa ou sembla passer sur ce fond obscur, gravant dans mon esprit une impression fugitive de cauchemar d’autant plus affolante que l’analyse n’y pouvait déceler le moindre caractère cauchemardesque.

C’était un être vivant – le premier, à part le chauffeur, que j’aie vu depuis mon entrée dans la ville proprement dite – et si j’avais été plus calme je n’y aurais trouvé absolument rien de terrible. De toute évidence, je le compris un moment plus tard, c’était le pasteur, revêtu des curieux ornements sacerdotaux introduits sans doute depuis que l’Ordre de Dagon avait modifié le rituel des églises locales. Ce qui avait dû frapper mon premier regard inconscient et me pénétrer d’une horreur inexplicable, c’était la haute tiare qu’il portait, réplique presque parfaite de celle que m’avait montrée miss Tilton la veille au soir. Frappant mon imagination, elle avait prêté un caractère sinistre indéfinissable à un visage imprécis et à une silhouette, vêtue d’une robe et traînant les pieds. Je ne tardai pas à conclure que je n’avais eu aucune raison d’éprouver ce frisson pour un néfaste faux souvenir. N’était-il pas naturel qu’une secte locale adopte parmi ses tenues un modèle unique de coiffure familier à la communauté par quelque singularité – peut-être la découverte d’un trésor ?

Çà et là quelques jeunes gens apparurent sur les trottoirs – individus répugnants, seuls ou par petits groupes silencieux de deux ou trois. Le rez-de-chaussée des maisons croulantes abritait parfois de modestes boutiques aux enseignes minables, et je remarquai un ou deux camions arrêtés que nous dépassions bruyamment. Le bruit de chute d’eau devint de plus en plus net, et je vis presque aussitôt devant nous une rivière très encaissée, enjambée par un large pont à balustrade de fer au-delà duquel s’ouvrait une grande place. Pendant que nous le franchissions avec un bruit métallique, je regardai des deux côtés et j’aperçus des bâtiments d’usine sur le bord de l’escarpement herbeux ou un peu plus bas. Tout au fond de la gorge l’eau était très abondante, et je vis deux fortes chutes en amont à ma droite et au moins une en aval à ma gauche. À cet endroit le bruit était assourdissant. Puis nous débouchâmes sur la grande place semi-circulaire de l’autre côté de la rivière et nous nous arrêtâmes à main droite devant une grande bâtisse couronnée d’un belvédère, portant des restes de peinture jaune et une enseigne à demi effacée qui annonçait la Maison Gilman.

Trop heureux de descendre enfin de cet autobus, j’allai immédiatement déposer ma valise dans le hall sordide de l’hôtel. Je n’y trouvai qu’une seule personne – un homme d’un certain âge qui n’avait pas ce que j’avais fini par appeler « le masque d’Innsmouth » – et, me souvenant d’incidents bizarres qu’on avait signalés dans cet hôtel, je résolus de ne lui poser aucune des questions qui me préoccupaient. J’allai plutôt faire un tour sur la place, d’où l’autobus était déjà reparti, pour examiner l’endroit d’un œil attentif et critique.

L’espace libre pavé de pierres rondes était limité d’un côté par la ligne droite de la rivière, de l’autre par un demi-cercle de bâtiments de brique aux toits en pente datant de 1800 environ, d’où rayonnaient plusieurs rues vers le sud-est, le sud et le sud-ouest. Les réverbères étaient désespérément rares et petits – toujours des lampes à incandescence de faible puissance – et je me félicitai d’avoir prévu mon départ avant la nuit, même si je savais qu’il y aurait un beau clair de lune. Les bâtiments étaient tous en bon état et comptaient peut-être une douzaine de boutiques toujours en activité ; l’une d’elles était une épicerie, succursale de la First National, une autre un restaurant lugubre, suivi d’une pharmacie, du bureau d’un poissonnier en gros, et d’une autre encore à l’extrémité est de la place, près de la rivière, les bureaux de la seule industrie de la ville, la Compagnie d’affinage Marsh. Il y avait une dizaine de personnes, quatre ou cinq automobiles et camions arrêtés çà et là. Je me trouvais donc au cœur de la vie sociale d’Innsmouth. J’apercevais à l’est le bleu du port, sur lequel se détachaient les ruines de trois clochers géorgiens, superbes en leur temps. Et vers le littoral, sur l’autre berge de la rivière, le blanc campanile qui surmontait ce que je supposai être l’affinerie Marsh.

Pour une raison ou pour une autre, je commençai à l’épicerie mes premières investigations, le personnel d’une succursale ayant moins de chances d’être du pays. Celui qui s’en occupait seul était un garçon d’environ dix-sept ans, et je constatai avec plaisir l’air accueillant et la vivacité qui promettaient une information réconfortante. Il semblait ravi de parler, et je compris bientôt qu’il n’aimait pas cet endroit, son odeur de poisson ni ses habitants sournois. Quelques mots avec un étranger lui étaient un soulagement. Il venait d’Arkham, logeait chez une famille originaire d’Ipswich, et retournait chez lui chaque fois qu’il avait un moment de liberté. Ses parents regrettaient qu’il travaille à Innsmouth, mais la direction de la chaîne l’avait envoyé là et il ne voulait pas perdre son emploi.

Il n’y avait à Innsmouth, dit-il, ni bibliothèque municipale ni chambre de commerce, mais je saurais probablement m’orienter. La rue par laquelle j’étais arrivé était la Federal. À l’ouest se trouvaient les rues des anciens beaux quartiers – Broad, Washington, Lafayette et Adams Streets – et à l’est les taudis du côté de la mer. C’était là – le long de Main Street – que je trouverais les vieilles églises géorgiennes, mais elles étaient abandonnées depuis longtemps. Mieux valait ne pas se faire trop remarquer dans ces parages – surtout au nord de la rivière – car les gens étaient maussades et hostiles. Quelques étrangers avaient même disparu.

Certains endroits étaient presque territoire interdit, comme il l’avait durement appris à ses dépens. Il ne fallait pas, par exemple, traîner près de l’affinerie Marsh, ni autour d’aucune église encore active ou de la salle à colonnes de l’Ordre de Dagon, à New Church Green. Ces églises très singulières – toutes formellement désavouées ailleurs par leurs confessions respectives – adoptaient, à ce qu’on disait, les rituels et les vêtements sacerdotaux les plus bizarres. Leur credo hétérodoxe et mystérieux faisait entrevoir de prodigieuses métamorphoses qui menaient à une sorte d’immortalité du corps, sur cette terre même. Le pasteur du jeune homme – le Dr Wallace d’Asbury M. E. Church[5] d’Arkham – lui avait solennellement recommandé de ne fréquenter aucune église à Innsmouth.

Quant aux habitants, il ne savait trop qu’en penser. Ils étaient aussi insaisissables et furtifs que les animaux qui vivent dans des terriers, et l’on se demandait bien comment ils pouvaient passer leur temps en dehors de leur activité intermittente de pêcheurs. À en juger par les quantités d’alcool de contrebande qu’ils consommaient, peut-être restaient-ils une bonne partie de la journée plongés dans une hébétude d’ivrogne. Ils semblaient se grouper dans une espèce de solidarité et de morne confrérie – méprisant le reste du monde comme s’ils avaient accès à d’autres sphères d’existence plus enviables. Physiquement, ils étaient vraiment épouvantables – surtout ces yeux fixes qu’on ne voyait jamais fermés – et leur voix faisait horreur. On les entendait avec dégoût psalmodier la nuit dans leurs églises, particulièrement pendant leurs fêtes et cérémonies de « renouveau » qui tombaient deux fois par an, le 30 avril et le 31 octobre.

Ils adoraient l’eau, et nageaient énormément dans la rivière et dans le port. Les courses de natation jusqu’au Récif du Diable étaient très fréquentes, et tous ceux qu’on y voyait semblaient tout à fait capables de prendre part à cette difficile épreuve. À bien y réfléchir, c’étaient plutôt les gens encore jeunes qu’on voyait en public, et parmi eux les aînés étaient le plus sujets aux malformations. Les exceptions, quand il y en avait, étaient en général des personnes sans aucune anomalie comme le vieil employé de l’hôtel. On pouvait se demander ce que devenait la masse des vieilles gens, et si le « masque d’Innsmouth » n’était pas une étrange et insidieuse maladie qui aggravait son emprise à mesure que les années passaient.

Seul un mal peu commun pouvait évidemment provoquer chez un individu d’aussi graves et radicales transformations anatomiques après la maturité – affectant jusqu’à des éléments osseux fondamentaux tels que la forme du crâne – et pourtant, même cette particularité n’était pas plus déconcertante et inouïe que les signes visibles de la maladie dans leur ensemble. Il serait difficile, pensait le jeune homme, d’obtenir des conclusions précises sur ce point car on n’arrivait jamais à connaître personnellement les indigènes même après un long séjour à Innsmouth.

Il était persuadé que beaucoup de spécimens pires encore que les plus hideux qu’on rencontrait étaient tenus sous clé quelque part. On entendait parfois des bruits étranges. Les taudis croulants du front de mer au nord de la rivière communiquaient disait-on par des galeries secrètes, constituant une véritable réserve de monstres invisibles. De quel sang étranger étaient-ils – si c’était du sang ? impossible de le savoir. On cachait quelquefois certains individus particulièrement répugnants quand les représentants du gouvernement ou d’autres personnes du monde extérieur venaient à Innsmouth.

Il serait inutile, dit mon informateur, de poser aux indigènes des questions sur leur cité. Le seul qui consentirait à parler était un homme très âgé mais apparemment normal qui vivait à l’hospice tout en haut du quartier nord et passait son temps à aller et venir ou à flâner près de la caserne des pompiers. Ce personnage chenu, Zadok Allen, avait quatre-vingt-seize ans, perdait un peu la tête, et c’était l’ivrogne de la ville. Un être bizarre aux allures furtives, qui regardait sans cesse par-dessus son épaule comme s’il redoutait quelque chose, et qui refusait absolument, quand il était à jeun, de parler avec des étrangers. Mais aussi, il était incapable de résister à une offre de son poison favori ; et une fois ivre, il prodiguait à voix basse des débris de souvenirs stupéfiants.

Pourtant, on n’en tirait pas grand-chose d’utile ; car ses histoires, allusions folles et sans suite à des horreurs et à des merveilles incroyables, ne pouvaient venir que de sa propre imagination déréglée. Personne ne le croyait jamais, mais les gens de la ville n’aimaient pas le voir boire et parler avec des étrangers ; et il n’était pas toujours sans risque d’être vu en conversation avec lui. Les rumeurs et les chimères populaires les plus délirantes devaient en partie lui être attribuées.

Quelques habitants originaires d’ailleurs prétendaient de temps en temps avoir entr’aperçu des choses monstrueuses, mais entre les histoires du vieux Zadok et les difformités des citoyens, il n’était pas surprenant que naissent de telles illusions. Aucun d’eux ne s’attardait dehors à la tombée de la nuit car il était généralement admis que ce serait une imprudence. D’ailleurs, les rues étaient affreusement sombres.

Quant au commerce, l’abondance du poisson était assurément presque surnaturelle, mais les indigènes en profitaient de moins en moins. En outre, les prix baissaient et la concurrence allait croissant. Évidemment la seule industrie véritable de la ville était l’affinerie, dont les bureaux se trouvaient sur la place, à quelques maisons seulement de l’épicerie où nous étions. Le vieux Marsh ne se montrait jamais, mais il se rendait parfois à son usine dans une voiture fermée aux rideaux tirés.

Beaucoup de bruits couraient sur ce qu’il était devenu. Dans le temps ç’avait été un vrai dandy, et l’on prétendait qu’il portait encore la redingote de l’époque d’Édouard VII, curieusement adaptée à certaines déformations. Ses fils, qui dirigeaient autrefois le bureau sur la place, étaient devenus invisibles depuis longtemps, laissant la charge des affaires à la nouvelle génération. Eux et leurs sœurs avaient pris un air très bizarre, surtout les aînés ; et l’on disait que leur santé déclinait.

L’une des filles Marsh était une femme repoussante, à l’allure reptilienne, qui portait une profusion de bijoux appartenant manifestement à la même tradition exotique que la fameuse tiare. Mon informateur les avait remarqués plusieurs fois, et il avait entendu dire que cela venait d’un trésor secret de pirates ou de démons. Les pasteurs – ou les prêtres, ou quel que soit le nom qu’ils portaient à présent – avaient adopté comme coiffure une parure de ce genre, mais on les apercevait rarement. Le jeune homme n’en avait jamais vu d’autre spécimen, bien qu’il en existât beaucoup à Innsmouth, disait-on.

Les Marsh, comme les trois autres familles bien nées de la ville – les Waites, les Gilman et les Eliot –, vivaient très retirés. Ils habitaient d’immenses demeures le long de Washington Street, et plusieurs étaient soupçonnés d’abriter en cachette certains parents encore vivants à qui leur étrange aspect interdisait de paraître en public, et dont le décès avait été annoncé et enregistré.

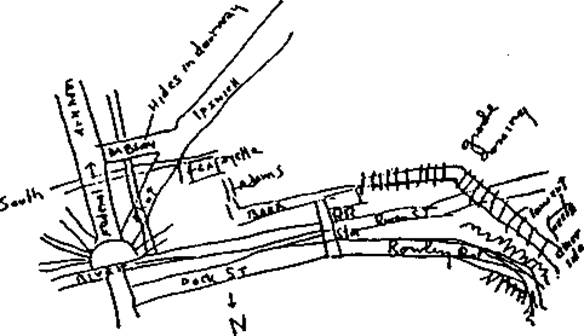

M’ayant averti que beaucoup de rues avaient perdu leurs plaques, le jeune homme dessina à mon intention une carte, sommaire mais claire et appliquée, des traits les plus frappants de la ville. Après l’avoir examinée un moment, je sentis qu’elle me serait d’un grand secours, et je l’empochai avec les remerciements les plus vifs. Le seul restaurant que j’avais vu était si minable que j’achetai une bonne provision de biscuits au fromage et de gaufrettes au gingembre qui me tiendraient lieu de déjeuner. Je décidai de parcourir les rues principales, de parler à tous les non-indigènes que je pourrais rencontrer, et de prendre la voiture de huit heures pour Arkham. La ville, je le voyais bien, offrait un exemple extrême et significatif de déchéance collective ; mais n’étant pas sociologue je bornerai mes observations essentielles au domaine de l’architecture.

Plan d’Innsmouth, dessiné par H. P. L.

C’est ainsi que je commençai ma visite systématique et assez déconcertante des rues d’Innsmouth, étroites et condamnées à l’ombre. Après avoir traversé le pont et tourné en direction des chutes grondantes de l’aval, je passai tout près de l’affinerie Marsh, singulièrement silencieuse pour un bâtiment industriel. Elle se dressait sur l’escarpement qui dominait la rivière, près du pont et du large carrefour qui devait être l’ancien centre actif, remplacé après la Révolution par l’actuelle Town Square.

Franchissant de nouveau la gorge sur le pont de Main Street, je découvris un quartier tellement désert que j’en eus un frisson. Des groupes croulants de toits à deux pentes se découpaient sur le ciel en une fantastique dentelure, que dominait le sinistre clocher décapité d’une ancienne église. Certaines maisons de Main Street étaient occupées mais la plupart avaient été aveuglées par des planches clouées. Dans les ruelles adjacentes dépourvues de pavés je vis les fenêtres noires et béantes de bicoques abandonnées dont beaucoup penchaient selon des angles incroyables et périlleux par suite de l’écroulement d’une partie des fondations. Devant le regard fixe de ces fenêtres fantomatiques, il fallait du courage pour tourner vers l’est en direction du port. La terreur des maisons désertes croît certainement en progression géométrique et non arithmétique à mesure que ces maisons se multiplient pour former une cité totalement désolée. La vue de ces interminables avenues aussi vides et mortes que des yeux de poisson, la pensée de ces enfilades de compartiments noirs et menaçants voués aux toiles d’araignées, aux souvenirs et au ver vainqueur, réactivent des vestiges de peurs et de dégoûts que ne saurait dissiper la plus robuste philosophie.

Fish Street était aussi déserte que Main Street, mais en revanche elle gardait beaucoup d’entrepôts de brique et de pierre en excellent état. Water Street en était presque la réplique, sauf qu’elle présentait de larges brèches en direction de la mer à la place des quais détruits. Je ne voyais pas un être vivant, à part de rares pêcheurs au loin sur la digue, et je n’entendais pas d’autre bruit que le clapotis de la marée dans le port et le grondement des chutes du Manuxet. La ville agissait de plus en plus sur mes nerfs, et je regardai furtivement derrière moi en rebroussant chemin pour traverser le pont branlant de Water Street. Celui de Fish Street, comme l’indiquait mon plan, était en ruine.

Au nord de la rivière il y avait quelques traces de vie misérable – conserveries de poissons en pleine activité dans Water Street, fumées de cheminées et toits réparés ici et là, bruits de provenance indéterminée, silhouettes au pas traînant dans les rues mornes et les ruelles non pavées – mais cela me semblait encore plus oppressant que l’abandon du quartier sud. D’abord, les gens étaient plus hideux et anormaux que ceux du centre de la ville ; au point que plusieurs fois me revint désagréablement à l’esprit une question absolument invraisemblable dont je ne savais que faire. Sans aucun doute le sang étranger dans la population d’Innsmouth était-il ici plus présent que vers l’intérieur des terres – à moins que le « masque d’Innsmouth » ne soit une maladie plutôt qu’une tare héréditaire, auquel cas ce quartier abritait les lésions les plus graves.

Un détail qui me préoccupait était la répartition des quelques faibles bruits que j’entendais. Ils auraient dû bien sûr tous venir des maisons visiblement habitées, alors qu’en réalité ils étaient souvent plus forts derrière les façades les plus rigoureusement condamnées. Il y avait des craquements, des bruits de pas précipités et des sons rauques incertains ; je songeai avec inquiétude aux souterrains secrets qu’avait évoqués le jeune garçon de l’épicerie. Brusquement, je me surpris à me demander quelles pouvaient être les voix de ces gens. Je n’avais entendu parler personne jusqu’ici dans ce quartier, et sans savoir pourquoi je redoutais vivement de les entendre.

Je ne pris que le temps de regarder deux églises, belles mais en ruine, de Main Street et de Church Street, puis je quittai en hâte ces immondes taudis du front de mer. Logiquement j’aurais dû gagner New Church Green, mais, quelle qu’en fût la raison, je ne pus supporter l’idée de repasser devant l’église où j’avais aperçu la silhouette inexplicablement terrifiante du prêtre ou pasteur bizarrement couronné. D’ailleurs, le jeune homme m’avait dit que les églises, aussi bien que la salle de l’Ordre de Dagon, n’étaient pas des endroits sûrs pour des étrangers.

Je suivis donc Main Street en direction du nord jusqu’à Martin Street, puis, tournant vers l’intérieur des terres, je traversai sans dommage Federal Street au nord du Green, et pénétrai dans l’ancien quartier aristocratique du nord de Broad Street et des rues Washington, Lafayette et Adams. Bien que mal pavées et négligées, ces vieilles avenues ombragées d’ormes n’avaient pas perdu toute leur dignité. Elles sollicitaient l’une après l’autre mon attention ; la plupart étaient délabrées et aveuglées de planches au milieu de parcs à l’abandon, mais une ou deux dans chaque rue paraissaient habitées. Dans Washington Street il en restait quatre ou cinq à la suite en excellent état, entourées de pelouses et de jardins parfaitement entretenus. La plus somptueuse – dont les vastes parterres en terrasses s’étendaient jusqu’à Lafayette Street – appartenait probablement au vieux Marsh, le propriétaire contaminé de l’affinerie.

On ne voyait aucun être vivant dans ces rues, et je m’étonnai de l’absence totale de chats et de chiens à Innsmouth. Autre sujet de perplexité et de trouble, même dans certaines des demeures les mieux conservées, beaucoup de fenêtres du troisième étage et du grenier étaient hermétiquement condamnées. La dissimulation et le mystère semblaient régner universellement dans cette cité étrangère de silence et de mort, et je ne pouvais m’empêcher de me sentir épié de tous côtés par ces yeux fixes et sournois qui ne se fermaient jamais.

Je frissonnai en entendant une cloche fêlée sonner trois heures dans un clocher sur ma gauche. Je ne me rappelais que trop l’église trapue d’où ces sons provenaient. Suivant Washington Street jusqu’à la rivière, je me trouvai de nouveau devant une ancienne zone industrielle et commerciale ; je remarquai les ruines d’une usine en face, puis d’autres, et les restes d’une vieille gare et d’un pont de chemin de fer couvert au-delà, qui enjambait la gorge à ma droite.

Bien que ce pont douteux fût muni d’un panneau dissuasif, je m’y risquai et repassai sur la rive sud où un peu de vie réapparut. Des créatures furtives au pas traînant me jetèrent des regards énigmatiques, et des visages plus normaux m’examinèrent avec froideur et curiosité. Innsmouth devenait rapidement intolérable, et je tournai dans Paine Street en direction de la grand-place dans l’espoir de trouver un véhicule quelconque qui me ramènerait à Arkham avant l’heure de départ encore éloignée du sinistre autobus.

C’est alors que je vis à ma gauche la caserne de pompiers délabrée, et remarquai un vieillard rougeaud, à la barbe hirsute et aux yeux larmoyants, couvert de haillons indescriptibles, qui, assis devant sur un banc, bavardait avec deux pompiers en tenue négligée mais l’air normal. Cela ne pouvait être que Zadok Allen, le nonagénaire alcoolique et à demi fou dont les histoires sur la vieille Innsmouth et son ombre étaient si hideuses et incroyables.

3

C’est sans doute quelque petit démon pervers – ou l’influence sardonique de sources obscures et secrètes – qui me fit ainsi changer mes projets. J’avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture, et je venais même de me précipiter vers la grand-place pour chercher un moyen rapide de quitter cette ville pourrissante de décadence et de mort ; mais la vue du vieux Zadok Allen avait fait prendre un nouveau cours à mon esprit et ralenti mon pas devenu hésitant.

On m’avait affirmé que le vieillard ne pouvait qu’insinuer des légendes extravagantes, décousues et incroyables, et l’on m’avait mis en garde contre le danger d’être vu par les indigènes en train de parler avec lui ; pourtant l’idée de ce vieux témoin du déclin de la ville, avec ses souvenirs qui remontaient aux premiers temps des vaisseaux et des fabriques, avait un attrait auquel toute ma raison ne pouvait résister. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent que des allégories ou des symboles fondés sur des réalités, et le vieux Zadok avait dû assister à tout ce qui s’était passé à Innsmouth au cours des quatre-vingt-dix dernières années. La curiosité m’exalta au mépris de la prudence et du bon sens, et, avec la présomption de la jeunesse, j’imaginais que je saurais dégager un noyau de vérité historique du débordement confus et délirant que je tirerais probablement de lui avec l’aide du whisky.

Je savais qu’il ne fallait pas l’aborder là tout de suite car les pompiers n’auraient pas manqué de s’interposer. Mieux valait commencer, me dis-je, par acheter de l’alcool de contrebande à un endroit où le garçon épicier m’avait dit qu’on en trouvait en quantité. Puis j’irais flâner sans but apparent près de la caserne des pompiers et je rencontrerais le vieux Zadok dès qu’il aurait entrepris une de ses fréquentes balades. Selon le jeune homme, il était très remuant et demeurait rarement assis plus d’une heure ou deux près de la caserne.

Je trouvai aisément, bien qu’au prix fort, une bouteille de whisky dans l’arrière-boutique d’un minable « Prix-unique », juste derrière la grand-place dans Eliot Street. L’individu malpropre qui me servit avait un peu la fixité du « masque d’Innsmouth », mais il fut plutôt poli à sa manière ; peut-être était-il habitué à recevoir des clients étrangers – camionneurs, trafiquants d’or ou autres – comme il en passait de temps en temps en ville.

En regagnant la grand-place, je constatai que la chance était avec moi car j’aperçus bel et bien – émergeant de Paine Street au coin de la Maison Gilman – la haute et maigre silhouette en loques du vieux Zadok Allen lui-même. Comme je l’avais prévu, j’attirai son attention en brandissant la bouteille que je venais d’acheter ; et je m’aperçus bientôt qu’il me suivait d’un pas traînant avec un air d’envie quand je tournai dans Waite Street pour gagner le quartier que je pensais le plus désert.

M’orientant grâce à la carte dessinée à l’épicerie, je me dirigeai vers la partie sud des quais entièrement abandonnée que j’avais déjà visitée. Je n’y avais aperçu que les pêcheurs au loin sur la digue ; et en m’éloignant un peu plus vers le sud je pouvais me mettre hors de leur vue, trouver de quoi m’asseoir sur quelque quai désert et interroger tout à loisir le vieux Zadok sans être observé. Avant d’atteindre Main Street j’entendis derrière moi un faible et poussif « Hé, m’sieur ! », et, me laissant rattraper, je permis au vieil homme de boire à la bouteille de copieuses lampées.

Je commençai à tâter le terrain en suivant Water Street pour tourner vers le sud au milieu d’une totale désolation de ruines vertigineuses, mais je m’aperçus que le vieux ne se laisserait pas délier la langue aussi vite que je l’espérais. Je vis enfin une brèche herbeuse ouverte vers la mer entre des murs de brique croulants, et au-delà l’étendue de maçonnerie et de terre d’un quai envahi de mauvaises herbes. Près de l’eau, des tas de pierres moussues offraient des sièges acceptables, et au nord un entrepôt délabré abritait l’endroit contre tous les regards. C’était à mon avis l’idéal pour un long entretien secret ; je guidai donc mon compagnon vers le passage et le fis asseoir parmi les pierres moussues. L’atmosphère d’abandon et de mort était macabre, et l’odeur de poisson presque intolérable ; mais j’avais décidé que rien ne m’arrêterait.

Il me restait quatre heures pour cette conversation si je voulais prendre l’autobus d’Arkham à huit heures et, tout en avalant mon frugal déjeuner, je commençai à octroyer un peu plus d’alcool au vieux buveur. J’eus soin cependant dans mes largesses de ne pas compromettre mon entreprise, car je n’avais pas envie que la volubilité alcoolique de Zadok s’éteigne dans l’hébétude. Au bout d’une heure, sa morosité sournoise sembla se dissiper, mais à ma vive déception il continua à esquiver mes questions sur Innsmouth et son ténébreux passé. Il bavardait à propos des nouvelles du jour, révélant une connaissance étendue de la presse et une tendance marquée à philosopher d’un ton de villageois sentencieux.

Vers la fin de la seconde heure, je craignis que mon litre de whisky ne soit insuffisant pour obtenir ce que je voulais, et je me demandai s’il ne valait pas mieux laisser là le vieux Zadok pour aller en chercher un autre. Mais à ce moment précis, le hasard fournit l’introduction que mes questions n’avaient su amener ; et le poussif radotage du vieux prit un tour tel que je me penchai vers lui et dressai l’oreille. Je tournais le dos à la mer et à son relent de poisson, mais il lui faisait face, et je ne sais ce qui attira son regard errant vers le profil bas et lointain du Récif du Diable, qui apparaissait nettement, presque fascinant, au-dessus des vagues. Cette vue sembla lui déplaire, car il se mit à égrener à mi-voix des jurons qui s’achevèrent en un murmure confidentiel et un regard entendu. Il se rapprocha de moi, saisit le revers de mon veston, puis émit d’une voix sifflante ces propos sur lesquels on ne pouvait se méprendre :

« C’est là qu’tout a commencé – c’t endroit maudit de toute la malfaisance, là où commence l’eau profonde. La porte d’l’enfer – ça descend à pic jusqu’au fond, y a pas d’ligne de fond qui va jusque-là. C’est l’vieux cap’taine Obed qu’a tout fait – qu’a trouvé dans ces îles d’la mer du Sud des choses qui y ont pas fait d’bien.

« Dans c’temps-là ça allait mal pour tout le monde. L’commerce dégringolait, les usines avaient pus d’travail – même les nouvelles – et pis les meilleurs d’nos gars tués comme corsaires dans la guerre de 1812 ou péris avec le brick Eliza et le Ranger – qu’étaient tous les deux aux Gilman. Obed Marsh, lui, il avait trois bateaux sur l’eau, le brigantin Columbia, l’brick Hetty, et la goélette Sumatra Queen. Y avait qu’lui qui faisait l’commerce avec les Antilles et l’Pacifique, quoique la goélette Malay Pride, qu’était à Esdras Martin, a fait un voyage encore en 28.

« Jamais y a eu personne comme le cap’taine Obed – c’vieux suppôt d’Satan ! Hi, hi ! Je m’souviens comme y parlait des pays d’là-bas, et y traitait tous les gens d’idiots d’aller au culte des chrétiens et d’supporter leur fardeau comme des agneaux bêlants. Y f’raient mieux de s’trouver des dieux comme ceux d’là-bas dans les Antilles – des dieux qui leur donneraient des pêches miraculeuses en échange d’leurs sacrifices, et qui répondraient comme y faut aux prières des gens.

« Matt Eliot, son second, causait pas mal non plus, seulement il était contre toutes ces manigances de païens. Y parlait d’une île à l’est de Tahiti où y avait des tas d’ruines en pierre si vieilles que personne savait rien dessus, pareil que sur Ponape, dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme les grandes statues d’l’île de Pâques. À côté y avait aussi une petite île volcanique où on trouvait d’autres ruines avec des sculptures différentes – des ruines tout usées comme si elles auraient été sous la mer aut’fois, et avec des images de monstres abominables tout partout.

« Eh ben, m’sieur, y disait Matt qu’tous les natifs du coin y-z-avaient tout l’poisson qu’y voulaient, et y portaient des bracelets et des anneaux au-dessus du coude et des couronnes, tout ça fait d’une drôle d’espèce d’or et plein d’images de monstres comme celles qu’étaient dessinées sur les ruines de la petite île – on aurait dit des grenouilles-poissons ou ben des poissons-grenouilles qu’étaient dans toutes les positions pareil que des êtres humains. Personne a jamais pu leur faire dire où y-z-avaient trouvé tout ça, et tous les aut’natifs se demandaient comment y faisaient pour trouver tant d’poisson même quand dans les îles y prenaient presque rien. Matt s’est d’mandé aussi, et l’cap’taine Obed pareil. En plus, Obed a r’marqué qu’un tas de beaux p’tits gars disparaissaient pour de bon d’une année su’l’aut’et qu’on voyait presque pas d’vieux dans l’pays. Et pis il a trouvé qu’y avait des gens qu’avaient l’air bougrement bizarres même pour des Canaques.

« Ben sûr c’est Obed qu’a trouvé la vérité sur ces païens. J’sais pas comment qu’il a fait, mais y s’est mis à faire du troc pour avoir les choses en or qu’y portaient. Y leur a d’mandé d’où qu’a v’naient et si y pouvaient en avoir d’aut’, et pour finir il a tiré les vers du nez à leur vieux chef – Walakea, ils l’appelaient. Personne d’aut’qu’Obed aurait jamais cru c’vieux démon jaune, mais l’cap’taine, y lisait dans les gens comme dans les livres. Hi, hi ! Personne veut jamais m’croire aujourd’hui quand j’dis tout ça, et vous non plus, j’suppose, jeune homme – pourtant à bien vous r’garder, vous avez des yeux qui savent lire, pareil qu’Obed. »

Le chuchotement du vieillard devint plus faible encore, et je me surpris à frissonner devant la terrible solennité et la sincérité de son ton, tout en sachant que son histoire ne pouvait être qu’un délire d’ivrogne.

« Eh ben, m’sieur, Obed il a appris qu’y avait des choses sur c’te terre que presque personne en a jamais entendu causer – et personne voudrait l’croire si on leur racontait. À c’qui paraît, ces Canaques sacrifiaient des tas d’leurs gars et d’leurs filles à des espèces de dieux qu’habitaient sous la mer, et y r’cevaient en échange des tas d’faveurs. Y rencontraient ces créatures sur la p’tite île aux ruines bizarres, et y paraît que ces images abominab’d’monstres grenouilles-poissons, ça s’rait l’portrait d’ces créatures. P’têt ben qu’c’est d’là qu’viennent les histoires de sirènes et tout c’qui s’ensuit. Y-z-auraient toutes sortes de villes au fond d’la mer, et ct’île s’rait sortie d’là. On dit qu’y avait des créatures vivantes dans les bâtiments d’pierre quand l’île est arrivée d’un seul coup à la surface. C’est comme ça qu’les Canaques y s’sont aperçus qu’a vivaient sous l’eau. Sitôt qu’y sont rev’nus d’leur peur, y leur ont causé par signes, et y-z-ont eu vite fait d’arranger un marché.

« Ces dieux-là y-z-aimaient les sacrifices humains. Y-z-en avaient déjà eu aut’fois, mais avec le temps y-z-avaient perdu l’contact avec le monde d’en haut. C’qu’y faisaient des victimes j’pourrais pas vous l’dire, et j’pense qu’Obed a pas été trop curieux là-d’sus. Mais les païens ça leur était bien égal vu qu’y-z-en voyaient de dures et qu’y-z-étaient prêts à tout. Y donneraient un certain nombre de jeunes gens aux créatures de la mer, deux fois l’an – à May-Eve et Hallowe’en[6], recta. Pis aussi des babioles qu’y faisaient en sculpture. Et les créatures étaient d’accord pour donner en échange des tas d’poissons – qu’a ram’naient d’tout partout en mer – et d’temps en temps des choses qu’avaient l’air en or.

« Ben comme ça, les indigènes rencontraient les créatures sur la p’tite île volcanique – y v’naient en pirogues avec les sacrifices et tout ça, et r’partaient avec les bijoux en espèce d’or qui leur rev’naient. Au début les créatures allaient jamais sur l’île principale, mais au bout d’un moment a-z-ont voulu v’nir. Y paraît qu’a-z-avaient envie d’fréquenter les gens pis d’faire des fêtes ensemble dans les grandes occasions – May-Eve et Hallowe’en. Vous voyez, a vivaient aussi ben dans l’eau qu’en dehors – des amphibies qu’on appelle, j’crois. Les Canaques y leur ont dit qu’les gens des aut’z-îles voudraient les nettoyer si y savaient qu’a v’naient comme ça, mais a-z-ont dit qu’a s’en moquaient pasqu’a pouvaient nettoyer toute la race humaine si on voulait les embêter – toute, sauf ceux qu’avaient certains signes comme s’en servaient aut’fois les Anciens disparus. Mais pour pas faire d’histoires, a s’cacheraient quand quelqu’un viendrait visiter l’île.

« Quand on a parlé d’s’accoupler avec eux, ces poissons-crapauds, les Canaques s’sont un peu r’biffés, mais finalement y-z-ont appris quéque chose qui leur a fait changer d’avis. À c’qu’on dit, les humains sont comme qui dirait parents avec ces animaux marins – tout c’qu’est vivant s’rait v’nu d’la mer aut’fois, et y faudrait qu’un p’tit changement pour y r’tourner. Les créatures a-z-ont dit aux Canaques qu’si y mélangeaient leurs sangs, y naîtraient des enfants qu’auraient d’abord l’air humain, mais plus tard y d’viendraient d’plus en plus pareils à elles, pis à la fin y s’mettraient à l’eau pour aller r’joindre les autres au fond. Et l’important, jeune homme, c’est qu’ceux qui s’raient dev’nus des poissons et iraient dans l’eau y mourraient jamais. Ces créatures elles mouraient jamais sauf si on les tuait.

« Eh ben, m’sieur, quand Obed a connu ces gens des îles, y-z-étaient pleins de sang d’poisson des créatures du fond d’l’eau. Quand y prenaient d’l’âge et qu’ça commençait à s’voir, on les cachait jusqu’à c’qu’y-z-aient envie de s’mettre à l’eau et d’s’en aller. Y en avait qu’étaient plus touchés qu’d’aut’, et certains qui changeaient jamais assez pour aller dans l’eau ; mais ça s’passait presque toujours exactement comme les créatures avaient dit. Ceux qui r’semblaient aux créatures en naissant, y changeaient très tôt, mais ceux qu’étaient plus humains y restaient des fois sur l’île jusqu’à des soixante-dix ans, même si y s’essayaient à plonger au fond en attendant. En général, ceux qui s’mettaient à l’eau y r’venaient souvent en visite, c’qui fait qu’souvent un homme pouvait causer avec son cinq-fois-grand-père, qu’avait quitté la terre ferme au moins deux cents ans plus tôt.

« Y-z-avaient tous oublié la mort – sauf dans les guerres de pirogues avec les aut’gens des îles, les sacrifices aux dieux marins des grands fonds, les morsures de serpent, la peste et quéqu’mal aigu et galopant qui les prenait avant qu’y-z-aient pu s’met’à l’eau – y-z-attendaient seulement un changement qu’était dev’nu pas du tout horrible avec le temps. Y trouvaient qu’y-z-avaient ben assez pour c’qu’y donnaient – et j’crois qu’Obed a pensé pareil quand il a eu r’mâché un peu c’que l’vieux Walakea y avait dit. Walakea, lui, c’était un des rares qu’avaient pas une goutte de sang d’poisson, vu qu’il était d’une famille royale qui s’mariait qu’avec les familles royales des aut’îles.

« Il a appris à Obed plein d’rites et d’incantations qu’avaient rapport avec les créatures marines, et il y a fait voir des gens du village qu’avaient quasiment pus forme humaine. Malgré ça, il y a jamais montré un seul d’ces fameux dieux sortis tout dré d’la mer. À la fin y a donné un truc magique en plomb ou j’sais pas quoi, qui censément faisait monter les créatures poissons d’n’importe quel endroit d’la mer où qu’y pouvait y avoir un nid. Y suffisait d’le laisser tomber dans l’eau en disant la prière qu’y fallait. Walakea disait qu’y en avait partout dans le monde, et n’importe qui en cherchant bien pouvait trouver un nid et les faire monter s’y en avait besoin.

« Matt, il aimait pas tout ça, et y voulait empêcher Obed d’aller sur l’île ; mais l’cap’taine était âpre au gain et y voyait qu’y pouvait avoir ces choses dorées si bon marché qu’ça valait la peine d’s’en faire une spécialité. C’trafic-là a continué pendant des années, et Obed a eu assez de c’t’or pour démarrer son affinerie dans la vieille usine en décadence de Waite. Il a pas osé vend’les choses comme a-z-étaient, pasqu’on aurait posé des tas d’questions. Malgré tout, ses ouvriers en prenaient une de temps en temps pour la vendre, bien qu’y-z-aient juré de garder le secret ; et y laissait les femmes de sa famille porter d’ces bijoux un peu plus humains qu’les aut’.

« Ben, vers 38 – j’avais sept ans – Obed s’est aperçu qu’l’île avait été complètement nettoyée depuis son dernier voyage. À c’qui paraît les aut’indigènes avaient eu vent de c’qui s’passait, et y-z-avaient pris les choses en main. Faut croire qu’y d’vaient avoir ces vieux signes magiques qu’les créatures avaient dit qu’c’étaient les seules choses qu’a craignaient. Sans compter qu’ces Canaques doivent avoir des chances d’en attraper quand l’fond d’la mer vomit une île où qu’y a des ruines plus vieilles que l’déluge. Des gars pieux qu’c’était : y-z-avaient rien laissé d’bout ni su la grande île ni su la p’tite volcanique, sauf les ruines qu’étaient trop grosses pour qu’y les renversent. Dans des endroits y avait des petites pierres éparpillées – comme qui dirait des amulettes – avec quéque chose dessus pareil que c’qu’on appelle un svastika aujourd’hui. Sûr que c’étaient les signes des Anciens. Tous les gens nettoyés, pus trace des choses dorées, et pas un Canaque du pays a soufflé mot de c’t’affaire. Y prétendaient même qu’y avait jamais eu personne sur l’île.

« Naturellement, ç’a été un coup dur pour Obed, vu qu’son commerce normal y n’allait pas très fort. C’était dur aussi pour Innsmouth, vu qu’dans c’temps d’la marine, c’qu’était bon pour l’cap’taine du bateau c’était bon pareil pour l’équipage. La plupart des gens d’la ville y-z-ont pris les temps difficiles résignés comme des moutons, mais ça tournait mal pour eux vu qu’la pêche donnait pus grand-chose et qu’les usines marchaient au ralenti.