Gustave Le Rouge

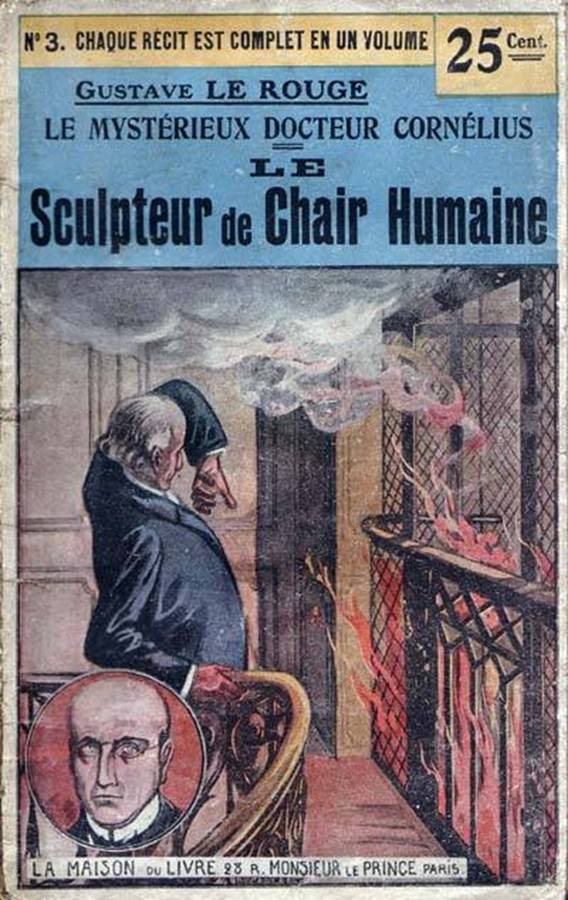

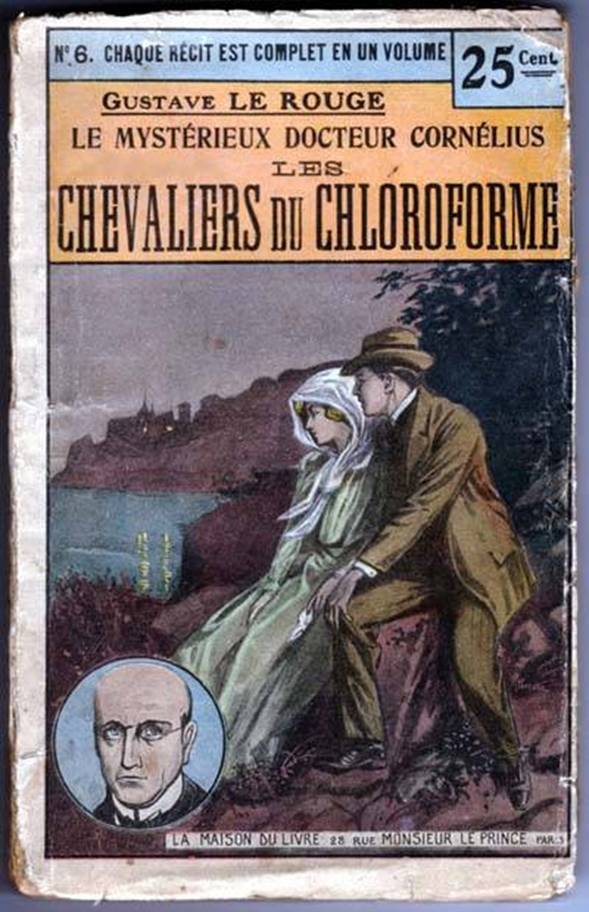

LE MYSTÉRIEUX DOCTEUR CORNÉLIUS

TOME III

1912-1913

Paris, Maison du livre moderne

18 volumes

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

DOUZIÈME ÉPISODE La croisière du Gorill-Club

CHAPITRE II Graves événements à l’île des pendus

TREIZIÈME ÉPISODE La fleur du sommeil

CHAPITRE PREMIER Le voleur invisible

QUATORZIÈME ÉPISODE Le buste aux yeux d’émeraude

CHAPITRE PREMIER Résurrection !

CHAPITRE II Une visite inattendue

CHAPITRE III Le buste aux yeux d’émeraude

CHAPITRE V Le pont de l’Estacade

QUINZIÈME ÉPISODE La dame aux scabieuses

CHAPITRE PREMIER Après le sinistre du pont de l’Estacade

CHAPITRE II « Célérité. – Discrétion !… »

CHAPITRE III La dame aux scabieuses

CHAPITRE IV Une ancienne connaissance

SEIZIÈME ÉPISODE La tour fiévreuse

CHAPITRE II Le trust des escargots

CHAPITRE IV Le crucifix d’étain

DIX-SEPTIÈME ÉPISODE Le dément de la Maison Bleue

CHAPITRE PREMIER Le choix d’un gendre

CHAPITRE III Le dément de la Maison Bleue

DIX-HUITIÈME ÉPISODE Bas les masques !

CHAPITRE PREMIER Un projet d’union

CHAPITRE III Règlement de comptes

CHAPITRE IV Le cauchemar du samedi

CHAPITRE V La coupe empoisonnée

À propos de cette édition électronique

DOUZIÈME ÉPISODE

La croisière du Gorill-Club

CHAPITRE PREMIER

La dynamite

Un petit navire à la carène peinte en noir, aux formes lourdes, à l’arrière duquel flottait le pavillon tricolore du royaume de Hollande, était amarré dans le port de Vladivostok, mais à une distance respectable des autres navires.

Grâce à un plancher mobile, le pont du hollandais était presque de niveau avec le quai, et c’est sur ce plancher, où avaient été disposés des rouleaux, qu’une douzaine de coolies chinois surveillés par une escouade de cosaques, embarquaient avec une extrême lenteur et d’infinies précautions des caisses carrées de dimensions moyennes mais d’un très grand poids.

Sur le pont du navire, le capitaine, un jovial compagnon à longue barbe blonde, veillait en personne à l’arrivage des précieuses caisses.

On s’expliquait que tant de soins eussent été pris, en lisant en grandes lettres noires sur les planches de l’emballage l’inscription suivante, surmontée des armes de la Russie :

MANUFACTURE IMPÉRIALE DE RUSSIE

CARTOUCHES DE DYNAMITE À USAGE DES MINES.

FRAGILE, CRAINT LES CHOCS ET LA CHALEUR.

Le redoutable explosif, que les cosaques avaient amené dans un wagon spécial, était destiné aux chercheurs d’or du Klondike, qui, dans leurs travaux, en font une grande consommation, et les caisses qui le contenaient étaient plombées et scellées du sceau impérial.

Depuis plusieurs mois déjà, le capitaine du vapeur la Belle Dorothéa faisait le voyage de Vladivostok au Klondike et, comme on peut le supposer, il demandait un fret très élevé pour le transport d’une marchandise à ce point dangereuse. Aussi, bien qu’il ne prît jamais qu’un chargement très peu considérable, il avait pu réaliser de sérieux bénéfices sans qu’il lui fût jamais arrivé aucun accident.

D’un tempérament très flegmatique, en bon Hollandais qu’il était, le capitaine Wilhelm Van Blook dormait sur ses deux oreilles, à côté d’une masse de dynamite capable de faire sauter une douzaine de villages, et il ne se privait même pas de fumer sa pipe dans le voisinage des redoutables caisses arrimées à l’avant, le plus loin possible des machines et de la cuisine.

Quand on le félicitait de n’avoir jamais eu d’accident, il ne manquait pas de répondre facétieusement :

– S’il y avait un accident, pensez-vous, ce ne serait pas un petit accident. La Belle Dorothéa sauterait comme une pelure d’oignon ; il n’en resterait pas seulement un morceau de la grosseur de ma pipe.

Il riait à gorge déployée, enchanté de cette plaisanterie qu’il rééditait au moins deux ou trois fois tous les jours.

Malgré cette apparente nonchalance, Wilhelm Van Blook se montrait pourtant très prudent, ne permettant de fumer à personne – sauf à lui-même – et veillant à ce que deux hommes de garde, qui se relayaient de deux heures en deux heures, demeurassent nuit et jour à proximité des précieuses caisses.

Cependant, les coolies avaient terminé leur besogne et, après avoir touché le rouble d’argent par homme qui leur avait été promis, ils s’éloignaient en toute hâte, enchantés d’en avoir fini avec cette dangereuse manipulation.

Wilhelm fit descendre dans sa cabine le sous-officier de cosaques, signa une décharge en bonne forme où étaient mentionnés les numéros de chaque caisse, puis le Russe et le Hollandais burent chacun un verre de genièvre à la santé de leurs souverains respectifs et se séparèrent.

Il était alors un peu plus de midi. Les dix hommes dont se composait l’équipage avaient déjeuné. Wilhelm s’approcha de Karl son second, qu’il traitait plutôt en ami qu’en subordonné et en qui il avait toute confiance.

– Mon vieux Karl, lui dit-il, il va falloir appareiller tout de suite. Complète ce qui te manque comme provisions, pendant que je vais au bureau du port remplir les formalités.

– Je croyais, fit Karl avec surprise, que nous ne partions que demain matin ?

– Oui, répliqua Wilhelm en clignant de l’œil, mais j’ai changé d’avis ; il faut que, dans une heure, une heure et demie tout au plus, nous soyons sortis du port.

– Bien, capitaine, répondit Karl, c’est entendu !

– Surtout, recommanda encore Wilhelm au moment où il allait franchir le plancher mobile qui avait servi à l’embarquement de la dynamite, que l’on fasse bien attention aux caisses.

– Entendu !

Wilhelm s’éloigna de son pas flegmatique dans la direction des bureaux de la marine, pendant que, sous les ordres de Karl, les dix hommes de l’équipage prenaient en hâte les dernières dispositions pour le départ.

Quand le capitaine fut de retour, les chaudières étaient sous pression, les voiles hissées, le plancher mobile avait disparu, et l’on était en train d’amener les ancres.

Wilhelm Van Blook prit lui-même le gouvernail ; c’était un soin qu’il ne laissait à personne pour la sortie et pour l’entrée dans le port de Vladivostok, où il est difficile à un navire d’évoluer au milieu des flottes de paquebots et de voiliers anglais, américains, japonais et allemands.

Comme de coutume, il s’acquitta admirablement de cette tâche, et bientôt la Belle Dorothéa, forçant ses feux et favorisée par un bon vent d’ouest, gagna la haute mer. Le soleil n’était pas encore couché que la côte russe n’apparaissait plus que comme une longue bande de brume à l’horizon oriental.

– Voilà le moment ! murmura Wilhelm à Karl en regardant sa montre. Je crois qu’aujourd’hui j’ai fait une bonne journée.

– Comment cela, capitaine ?

– Tu vas voir ? Prends un ciseau et un marteau et viens avec moi !

Karl, passablement intrigué, suivit son supérieur jusqu’à l’autre extrémité du pont, où quatorze des caisses de dynamite avaient été laissées, sans doute dans une secrète intention, le capitaine ayant défendu qu’elles fussent arrimées dans la cale avec les autres.

Karl remarqua que ces quatorze caisses portaient toutes dans un angle une croix grossièrement tracée à la peinture rouge, et il constata, avec surprise, que les planches en étaient mal jointes, ce qui n’était jamais arrivé dans les envois précédents, dont l’emballage était toujours très soigné.

Wilhelm avait pris le ciseau et le marteau et il commençait à taper de toutes ses forces.

– Qu’allez-vous faire ! s’écria Karl en se reculant avec épouvante.

– Sois tranquille, répondit le capitaine avec son bon sourire, il n’y a pas de danger !

Déjà, sans respect pour le sceau impérial, une des planches avait sauté.

Karl jeta un cri de terreur. Dans l’espace vide laissé par la planche, il venait d’apercevoir un pied humain, un pied nu armé de longs ongles, racornis et pareils à des griffes.

Karl était convaincu, plus que personne, de la douceur et de l’honnêteté de son capitaine ; pourtant, sa première pensée fut qu’il s’était rendu complice de quelque crime. Ses cheveux se hérissèrent d’épouvante sur son front, et il balbutia, en claquant des dents :

– Vous saviez donc, capitaine, qu’il y avait un cadavre dans cette caisse ?

Le capitaine éclata de rire, en homme qui fait une excellente plaisanterie et, gravement, il continua à défaire les autres planches.

Le prétendu cadavre se remuait et prononçait des paroles dans une langue incompréhensible.

– Sortez donc, tarteifle ! s’écria le capitaine.

Et il aida l’habitant de la caisse à se faufiler à quatre pattes par l’étroite ouverture.

Un personnage bizarre apparut ; il avait la barbe et les cheveux longs et gris, de solides lunettes de cuivre sur le nez et un air doctoral ; il ne portait d’autre vêtement qu’une sorte de caleçon et une vieille touloupe de peau de mouton qui lui tenait lieu sans doute de chemise, de pantalon et de gilet : on apercevait son torse couvert d’une toison épaisse et grise, comme celui d’un vieil orang-outang.

Le capitaine et son second rirent d’abord de tout leur cœur à la vue de ce phénomène puis Wilhelm Van Blook – les affaires sont les affaires – tira de sa poche un carnet sur lequel se trouvait une liste de noms, et il dit en russe – langue qu’il avait fini par parler à peu près correctement :

– C’est vous, sans doute, l’honorable docteur Stépan Rominoff, que je suis chargé de transporter en Amérique ?

– Parfaitement !…

– Je suis le capitaine Van Blook.

– Eh bien, capitaine, vous seriez le plus aimable des hommes si vous vouliez bien me faire donner quelque chose à manger. Il y a trente-six heures que je suis dans cette caisse, et non seulement je suis atrocement courbaturé, mais je meurs de faim, car je n’avais emporté avec moi que deux petits pains de seigle et une gourde pleine de thé froid.

Le capitaine trouvait son nouveau passager des plus réjouissants.

– Mon vieux Karl, dit-il à son second, conduis ce brave docteur à la cuisine et fais-lui servir une bonne gamelle de haricots rouges avec une saucisse. Il doit en rester du repas de l’équipage et, quand il sera rassasié, tu chercheras dans ma garde-robe s’il n’y a pas une culotte et une chemise qui puissent lui convenir : il fait frais et, quoiqu’il ait l’estomac plus velu que le dessus d’une vieille malle, il pourrait empoigner une fluxion de poitrine.

– Bien, capitaine !

Mais le docteur était revenu sur ses pas et, avec une gravité que son étrange équipement rendait des plus comiques :

– Capitaine, dit-il, j’accepte volontiers les haricots rouges et le pain, mais je refuse la saucisse, et je n’ai besoin ni de culotte ni de chemise.

– N’ayez pas peur d’être indiscret, dit le Hollandais, mais vous ne pouvez rester en pareil équipage.

– Sachez, capitaine, que je suis patriarche de la nouvelle secte des « vitalistes mystiques » ; nous réduisons les besoins de la vie à leur minimum. Comme la nature nous l’indique, nous marchons aussi nus que possible et notre santé s’en trouve très bien. Nous mangeons de préférence des fruits, des racines, toutes choses qui ne coûtent la vie à aucun animal…

– Vous m’expliquerez cela plus tard, répliqua le capitaine abasourdi, ne discourez pas tant et allez manger !

Le patriarche des vitalistes mystiques disparut dans la direction des cuisines et Wilhelm, que ce début avait mis en appétit de curiosité, commença activement à défaire la seconde caisse.

Il en sortit une dame d’un embonpoint considérable et qui déclara se nommer Ivanovna Rominoff, l’épouse légitime de l’apôtre. Elle était d’ailleurs dans une toilette aussi débraillée et aussi sommaire que son seigneur et maître, dont elle partageait les principes.

– Ah çà ! se dit le capitaine en attaquant la troisième caisse, qu’est-ce que c’est que ces phénomènes-là ! Ça va devenir drôle à bord, s’il y en a beaucoup comme ceux-là ! Après tout, je m’en moque, je suis largement payé par le comité terroriste de Lausanne, pour transporter ces étrangers bipèdes sur le territoire de la libre Amérique, c’est un fret comme un autre.

Tout en monologuant ainsi, Wilhelm Van Blook avait procédé à l’ouverture de la troisième caisse. Cette fois, elle recelait un personnage long, maigre et efflanqué, encore porteur de l’uniforme gris du bagne ; ses traits présentaient le type cosaque le plus accusé. Son nez était épaté, ses pommettes saillantes et ses petits yeux obliques et bridés comme ceux des Chinois. Sa physionomie respirait la naïveté et la candeur.

– Eh bien, demanda le capitaine après l’avoir toisé de la tête aux pieds, est-ce que vous faites aussi partie de la secte des végétariens sans culottes ?

– Non, répliqua le cosaque en faisant le salut militaire, j’aime beaucoup la viande et je ne demande pas mieux que de revêtir un costume autre que celui-ci.

– Bon, fit le capitaine, mais pourquoi étiez-vous au bagne ?

– Pour une peccadille. Un jour que j’avais bu un peu trop de vodka, j’ai jeté un de mes officiers dans les latrines. J’ai failli être fusillé, mais notre petit père le tsar m’a fait grâce et m’a envoyé aux usines de vert-de-gris.

– Tu me fais l’effet d’un bon diable ; comment t’appelles-tu ?

– Ivan Rapopoff !

– C’est bon, va à la cuisine, dit le Hollandais en pointant le nom du cosaque sur son carnet, comme il l’avait déjà fait pour les deux précédents.

À ce moment, un coup de canon retentit dans le lointain, puis un second. Le cosaque regarda le capitaine hollandais avec une certaine émotion.

– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda ce dernier.

Rapopoff ne répondit pas tout d’abord. Il compta les coups de canon sur ses doigts.

– Treize, dit-il enfin. C’est le signal que l’on fait quand des galériens viennent de s’évader.

– Bah ! fit Wilhelm avec insouciance. On n’aura pas l’idée de me soupçonner. Je suis honorablement connu à Vladivostok : d’ailleurs, il serait bien tard pour me poursuivre, et la nuit vient. Demain, nous serons loin d’ici.

Le cosaque manifesta sa joie par un pied de nez irrévérencieusement adressé au petit père le tsar et aux principaux dignitaires de l’Empire, puis, à son tour, il gagna la cuisine.

Wilhelm, que cette besogne commençait à ennuyer, se fit aider par les matelots pour ouvrir les onze autres caisses qui, comme les trois premières, recelaient chacune un prisonnier.

Les femmes étaient en nombre dominant. En y comptant Mme Rominoff, il y en avait dix en tout, et toutes les dix, affiliées à la secte du prophète vitaliste, étaient dans le même état de négligence et de quasi-nudité.

Leur corps était endurci contre le froid par une longue habitude. Malgré la rigueur de la température, elles prenaient tous les jours un bain glacé sans même contracter un simple coryza.

La plupart étaient de robustes matrones dont la laideur était une sérieuse garantie de vertu ; mais quelques-unes étaient jeunes et jolies. Wanda, Fedorewna, Maslowa, Katinka et Staniska, avant de se convertir aux doctrines vitalistes, qui avaient amené leur emprisonnement, avaient été enfermées dans une « prison » de jeunes filles vicieuses et s’en étaient évadées. Elles conservaient de leur ancienne existence une liberté d’allures et de langage qui faisait un joyeux contraste avec la mine pédantesque et les doctorales paroles du prophète Stépan Rominoff.

Il n’y avait donc, outre le prophète et le cosaque, que deux hommes. L’un d’eux, un petit vieillard à l’air aimable et souriant, aux façons pleines de politesse, n’avait pas son pareil pour fabriquer des bombes à la panclastite, munies d’un mouvement d’horlogerie qui amenait l’explosion à heure fixe ; en dehors de cette manie, qui lui avait valu, à maintes reprises, le fouet et la prison, Serge Danicheff était un homme inoffensif et doux, et c’était un véritable plaisir de l’entendre parler du bonheur de l’humanité future, régénérée par le progrès.

Galitzine, son compagnon, appartenait aussi à la secte des terroristes ; mais il était sombre, silencieux, ne prononçait pas quatre paroles par jour. Il avait été condamné à vingt ans de bagne pour avoir tenté de faire sauter un train dans lequel se trouvait le tsar, et s’il n’avait pas été pendu ou knouté, c’est que l’accusation n’avait pu établir les faits d’une manière suffisante.

Le capitaine Wilhelm Van Blook installa le prophète et ses disciples dans une grande cabine de l’entrepont et ne s’occupa plus d’eux, mais il retint à dîner à sa table le cosaque et les deux terroristes qui lui avaient paru les plus sociables de la bande. Le Hollandais, en leur faisant les honneurs de sa table, ne manqua pas de leur poser une foule de questions au sujet de leur évasion.

Lui-même ne savait rien, ou presque rien ; un matin, un inconnu était venu le voir de la part, disait-il, du comité terroriste de Lausanne, et lui avait expliqué qu’à son prochain voyage quatorze des caisses de dynamite dont il prendrait livraison renfermeraient des prisonniers évadés ; la somme offerte était assez considérable, et Wilhelm ne s’était fait aucun scrupule d’accepter ; bien au contraire, il considérait à juste titre comme une œuvre méritoire le fait d’arracher quelques malheureux aux tortures des bagnes sibériens.

Mais, ce qui le surprenait, c’était le choix même des prisonniers rendus à la liberté ; il s’était attendu à recevoir à son bord de sinistres et mystérieux conspirateurs, et c’étaient un vieux maniaque et une troupe de femmes, plus ou moins détraquées, que l’on arrachait à la captivité à si grands frais.

Serge Danicheff, le fabricant de bombes, ne put s’empêcher de sourire :

– Je vais, fit-il, en remplissant jusqu’au bord son verre de genièvre hollandais, vous donner l’explication de cette anomalie ; une évasion comme la nôtre coûte très cher.

– Dame, interrompit le capitaine, c’est qu’on court des risques ; chacun tient à sa vie et à sa liberté, et on n’aventure des biens aussi précieux que moyennant un bénéfice qui en vaille la peine.

– Je sais cela, parbleu ! Mais, si je dis que les évasions coûtent très cher, c’est pour vous expliquer qu’elles soient si rares. En Russie, avec de l’argent, on fait tout ce qu’on veut ; si les terroristes avaient à leur disposition des capitaux plus considérables, ils ne resteraient pas longtemps sous les verrous.

– Vous êtes donc un gros capitaliste ? demanda le capitaine.

– Pas du tout ; la personne qui a fait les frais de notre évasion est la vieille comtesse Alexandra Basileff, cousine du tsar, et riche à plusieurs millions de roubles. Cette vieille toquée, que la police laisse tranquille à cause de son illustre parenté, est une disciple fanatique du prophète Stépan Rominoff ; elle n’a reculé devant aucune dépense pour le sauver, lui et les femmes.

– Mais vous autres ?

– On nous a emmenés par-dessus le marché, parce qu’il fallait quelques hommes solides pour vider les caisses de dynamite et franchir les murailles du pénitencier. C’est pour cela qu’on nous a mis du complot ; ce n’est pas ces fainéantes et ces poltronnes et leur apôtre – qui, dans son genre, est aussi fainéant et aussi poltron – qui auraient eu le courage de faire ce que nous avons fait. Une fois que nous avons eu franchi les murs, et que nous avons eu trouvé le chemin de la gare, en pleine nuit, il a fallu fracturer la porte du hangar où se trouvait le wagon, ouvrir les caisses au péril de notre vie et aller jeter les cartouches de dynamite dans la rivière. Je vous assure que le prophète Rominoff ne faisait pas le fier, à ce moment-là !

– Je comprends cela, fit le capitaine, mais, une fois entrés chacun dans votre boîte, comment avez-vous fait pour rétablir le cachet impérial ?

– Nous avions pris nos précautions. Il y avait, parmi les employés de la gare, un terroriste qui avait pris à l’avance l’empreinte des cachets avec de la cire. En moins d’une heure tout a été terminé ; nous sommes arrivés juste à temps, la cire était encore chaude quand on a attelé notre wagon à votre train rapide.

– On n’a dû découvrir notre fuite que le matin, dit à son tour le cosaque Raponoff, et je suis bien certain qu’on n’a pas eu l’idée que nous avions pu prendre le train. On a dû perdre beaucoup de temps à battre la steppe et la forêt pour nous chercher.

– Allons, tout va bien ! dit gaiement le capitaine. Cela s’est mieux passé que je n’aurais osé l’espérer ! Je sais comment arranger la chose pour mon propre compte, une fois arrivé au Klondike. Je dirai qu’un commencement d’incendie m’a forcé de jeter à la mer un certain nombre de caisses : c’est un cas prévu dans mon traité avec l’entrepreneur des mines. À votre santé, messieurs les évadés !

On but une dernière rasade, puis tout le monde regagna sa cabine. Les Russes avaient le plus grand besoin de repos. Leur long séjour dans les caisses leur avait courbaturé tous les membres. Ils étaient aussi endoloris que s’ils venaient de recevoir le knout, ou tout au moins une volée de coups de bâton.

Le lendemain et les jours suivants, la Belle Dorothéa fut favorisée par un temps superbe ; laissant derrière elle l’empire du Soleil levant, elle fit route dans la direction du nord-est. Le capitaine Van Blook, pour lequel ce voyage représentait un bénéfice considérable, était d’une humeur charmante, et il se montrait plein d’attentions pour ses bizarres passagers.

Les Russes n’étaient pas moins satisfaits. Le prophète vitaliste et ses adeptes femelles se réjouissaient d’avance de la vie heureuse qu’ils allaient mener en Suisse, dans un beau parc appartenant à la comtesse Basileff et où ils pourraient vivre à l’état de nature, sans que personne songeât à les déranger ; le cosaque et les deux terroristes se proposaient de gagner Paris, où leurs camarades les révolutionnaires étaient en grand nombre et s’ingénieraient à leur dénicher quelque emploi.

Tous, en somme, se dédommageaient de la mauvaise nourriture et des fatigues du bagne en faisant quatre repas par jour et en dormant douze heures sur vingt-quatre.

Le brave cosaque Rapopoff faisait la joie des matelots par le goût déterminé dont il faisait preuve pour les alcools et les corps gras, sous quelque forme qu’ils se présentassent. À plusieurs reprises, on lui fit absorber de l’huile provenant des machines, sous prétexte que c’était un tonique souverain pour la poitrine, et il n’était pas de jour qu’il n’absorbât quelques petits verres d’alcool à brûler, qu’il déclarait excellent et qu’il dégustait en connaisseur.

Commencée de façon si favorable, la traversée s’annonçait comme une des plus heureuses et une des plus rapides que le capitaine Wilhelm Van Blook eût faites depuis longtemps. Six jours s’étaient écoulés ainsi sans qu’il se produisît d’incident digne de remarque.

Un soir, vers dix heures, le capitaine fumait tranquillement sa pipe à l’arrière, lorsque le matelot de vigie cria : « Terre, à bâbord ! »

Le capitaine eut un tel geste de surprise que sa pipe, une superbe pipe de kummer parfaitement culottée, s’échappa de ses lèvres et alla rouler sur le pont où elle se cassa en deux morceaux.

– Terre ? répétait-il. Il n’y a pas de terre dans ces parages-ci ! J’ai encore examiné une carte, il y a une heure. Cet homme est fou, ou bien il a trop bu de genièvre !

Le capitaine avait pris dans sa poche de côté une des ces fortes lunettes marines que l’on appelle lunettes de nuit, et il explorait l’horizon.

Au bout d’une minute, il fut bien forcé de reconnaître que l’homme de vigie n’était ni ivre ni dément. À deux ou trois milles, dans la direction du nord-nord-ouest, il voyait se profiler une terre aux promontoires escarpés. Il pensa d’abord qu’il se mouvait en face d’un vaste iceberg ; mais en continuant avec plus d’attention son examen, il distingua des lumières, et même, à ce qu’il lui sembla, des édifices.

Le capitaine n’en revenait pas. Il descendit à sa cabine où se trouvait la carte où il pointait chaque jour le chemin parcouru par le navire ; cette carte, bien que toute récente, ne portait aucune trace d’île ou de terre quelconque.

– Voilà qui est inouï, se dit-il très intrigué. Je n’ai pourtant commis aucune erreur de route ; le temps s’est maintenu au beau. Je n’y comprends absolument rien !…

Prudemment, il donna l’ordre au mécanicien de ralentir la vitesse et au timonier de gouverner de façon à côtoyer à grande distance la terre inconnue.

La Belle Dorothéa commença donc à contourner les rivages de cette terre mystérieuse ; mais d’assez loin pour éviter les bas-fonds et les écueils.

Bientôt, toutefois, en dépit de ces précautions, le vapeur alla donner de l’avant contre un roc caché sous l’eau, et le navire talonna à plusieurs reprises contre le récif avec un bruit sourd.

On fit machine en arrière ; étant donné la faible vitesse du navire et le peu d’agitation de la mer, la collision n’avait eu aucune conséquence, mais le capitaine n’était plus rassuré. Il comprenait que, pour une raison quelconque, il se trouvait dans des parages non reconnus par les ingénieurs hydrographes et inexactement portés sur les cartes. Il fallait donc agir avec la plus grande circonspection.

Il fit donc mettre à la mer une chaloupe ; deux matelots y descendirent ; ils devaient, la sonde en main, éclairer la marche du vapeur en s’assurant qu’il y avait assez de fond pour un navire de ce tonnage.

C’est dans ces conditions que l’on parcourut encore environ un demi-mille.

Mais, tout à coup, il se produisit une violente détonation, la chaloupe et le vapeur lui-même furent lancés en l’air, élevés au sommet d’une montagne d’eau.

Cramponné à un cordage, le capitaine Wilhelm avait eu le temps de voir la chaloupe réduite en mille pièces par l’explosion.

– Il n’y a qu’une torpille qui puisse faire cela, murmura-t-il, grelottant de peur à la pensée des caisses de dynamite qui se trouvaient dans sa cale.

Dans cette seconde rapide, il entrevit ce qui se serait passé si, au lieu de la chaloupe, c’était le vapeur lui-même qui eût heurté de son avant le détonateur de la torpille.

En cet instant, un choc terrible fit résonner la coque de fer de la Belle Dorothéa dans toutes ses membrures ; la montagne d’eau soulevée par l’explosion avait lancé le vapeur avec une inouïe brutalité sur un groupe de récifs où il demeurait maintenant immobile, légèrement penché sur le côté.

Wilhelm Van Blook essuya la sueur qui ruisselait de son front.

– Nous l’avons échappé belle ! murmura-t-il. C’est un vrai miracle que mon navire n’ait pas éclaté comme une simple fusée.

Cependant les Russes et les matelots se démenaient sur le pont. Les femmes et le patriarche poussaient des cris de terreur.

– Il y a une voie d’eau près de la quille, déclara Karl. Nous coulons. Il y a déjà deux pieds d’eau dans la cale !

– Non, dit le capitaine hollandais, le danger n’est pas si grand que tu crois ! Le vapeur est maintenu entre les rochers comme une pièce de bois entre les deux montants d’un étau, nous ne pouvons pas couler ! Et dans quelques heures, quand il fera jour, nous gagnerons la terre, qui n’est pas éloignée. Personne ne court aucun danger : seulement mon navire est perdu !

– Tenez, capitaine, s’écria tout à coup un des matelots, on dirait que l’on vient à notre secours !

Le bras étendu dans la direction de la terre, il montrait des lumières qui allaient et venaient sur le rivage. Tout à coup, un foyer électrique s’alluma et le triangle d’aveuglante clarté d’un projecteur oscilla quelque temps sur la mer jusqu’à ce qu’il eût rencontré l’endroit où était échoué le vapeur.

À cette clarté inattendue, on distinguait nettement des maisons, puis une foule d’hommes qui couraient en gesticulant sur le rivage.

– Je crois, dit le capitaine, que nous n’aurons même pas à attendre jusqu’à demain. On dirait que ces gens-là font des préparatifs pour venir à notre secours. Mais ce n’est pas une raison pour laisser la mer envahir la cale. Que Karl prenne avec lui deux ou trois hommes et qu’il tâche d’aveugler tant bien que mal les voies d’eau en clouant des toiles goudronnées et suiffées et en vissant, s’il y a moyen, une ou deux plaques de tôle.

Pendant qu’on exécutait ces ordres avec une hâte fébrile, Wilhelm Van Blook, demeuré tout pensif sur le pont, cherchait vainement comment pouvait s’appeler cette île qui ne se trouvait marquée sur aucune carte ; mais, tout en réfléchissant, il ne perdait pas de vue le rivage maintenant éclairé d’une vive lueur. Il vit des hommes, coiffés de vastes chapeaux de feutre, mettre à la mer une yole qui gouverna de manière à venir accoster le vapeur naufragé.

Six rameurs faisaient voler la légère embarcation sur les flots tranquilles, et, à mesure qu’elle approchait, les gens du vapeur remarquaient la tournure spéciale de ces rameurs qui portaient une sorte d’uniforme : chapeaux de feutre à larges bords, relevés sur le côté et décorés d’un insigne rouge, et solides vêtements de cuir noir ; seul celui qui tenait la barre était entièrement vêtu de rouge.

– On dirait des Boers ! fit le capitaine hollandais.

– Non, dit Karl, c’est plutôt l’uniforme de quelque milice canadienne.

– En tout cas, ils n’ont pas l’air d’avoir de mauvaises intentions.

– C’est ce que nous allons voir !

La yole, pendant ce temps, était venue se ranger le long du vapeur, l’homme rouge qui tenait la barre monta seul sur le pont. Il portait la barbe longue et ses traits un peu rudes exprimaient l’énergie et le sang-froid. Aussitôt à bord, il demanda le capitaine et, après l’avoir salué, s’informa des circonstances dans lesquelles avait eu lieu le naufrage.

Wilhelm Van Blook s’empressa de donner les explications nécessaires, en insistant sur la dangereuse présence à bord de caisses de dynamite, mais sans souffler mot des évadés russes. Il termina en demandant quel était le nom de l’île sur les côtes de laquelle ils venaient d’échouer, s’étonnant qu’elle ne figurât pas sur les cartes officielles.

L’homme rouge eut un imperceptible sourire.

– Capitaine, répondit-il, cette île s’appelle l’île Saint-Frédérik ; elle est marquée sur certaines cartes mais ses parages sont si peu fréquentés qu’elle a échappé, il est vrai, à l’attention de pas mal de géographes. Cette île, d’ailleurs, forme un petit État indépendant sous le protectorat des États-Unis d’Amérique.

« En cas de guerre avec le Japon, ce serait une station navale des plus utiles ; elle a été fortifiée par des ingénieurs américains, et, comme vous venez d’en faire l’expérience à vos dépens, elle est protégée par une ceinture de mines sous-marines et de torpilles dormantes.

– Dans ce cas, répliqua le capitaine avec mauvaise humeur, c’est l’administration de votre île qui est fautive. Les règlements maritimes internationaux veulent que, quand il existe des mines sous-marines de ce genre, leur présence soit signalée aux navigateurs par des balises ou des bouées très apparentes.

– C’est possible, mais comme l’île Saint-Frédérik ne se trouve sur la route d’aucun navire, nous n’avions pas jugé utile de prendre cette précaution.

– C’est un tort, et je suis en droit de vous faire un procès.

– Je vous conseille de vous en abstenir, reprit l’homme rouge avec un peu d’ironie, votre procès serait perdu d’avance ; mais je vous propose de vous aider à renflouer votre navire et je vous offre, chez nous, l’hospitalité la plus large et la plus cordiale.

– Nous pourrons nous entendre, à ce que je vois. Je vais profiter de votre offre immédiatement.

– Il serait très imprudent, en effet, à vous de passer même une seule nuit dans un navire chargé de matières détonantes, dont un coup de ressac peut déterminer l’explosion.

Cette conversation avait eu lieu en anglais, et les Russes n’y avaient à peu près rien compris. Ils avaient seulement deviné qu’on allait les conduire à terre et ils en étaient enchantés.

Le transport des naufragés commença immédiatement. Il ne fallut pas faire moins de cinq voyages pour mener à terre l’équipage et les passagers de la Belle Dorothéa.

Le capitaine Wilhelm allait monter le dernier dans la yole, lorsqu’il s’avisa, tout à coup, qu’il n’avait pas aperçu le cosaque Rapopoff ; il supposa que le malheureux avait été enlevé par l’énorme vague soulevée par la torpille et avait été noyé, mais il fallait s’en assurer. On chercha et on finit par trouver le pauvre diable dans sa cabine.

Au moment de l’explosion il avait été jeté hors de sa couchette, si malheureusement qu’il s’était brisé une jambe. On le transporta dans la yole avec toutes sortes de précautions.

– Ce ne sera rien, dit l’homme rouge qui avait repris sa place à la barre du gouvernail, nous avons dans l’île un savant de premier ordre, M. Bondonnat, qui se fera un véritable plaisir de le soigner et de le guérir.

Le capitaine Wilhelm se félicitait déjà d’avoir mis en sûreté son équipage et ses papiers, lorsqu’en levant les yeux il aperçut, à la clarté des globes électriques, un mât à signaux planté au sommet d’une colline. Au haut de ce mât se déployait un large pavillon qui portait, sur champ noir, une main couleur de sang ; ce drapeau, si semblable à celui des pirates et des écumeurs de mer, lui fit froncer le sourcil. Il se tourna vers l’homme rouge qui l’observait d’un air railleur.

– Quel est, lui demanda-t-il, le nom de l’État indépendant qui s’est installé dans cette île ?

– Capitaine, cette île que les géographes allemands appellent l’île Saint-Frédérik, nous l’appelons, nous, l’île des pendus, et elle est la propriété des Lords de la Main Rouge au nom desquels je vous fais prisonniers !

Le capitaine Van Blook jeta un regard autour de lui. De tous côtés il était entouré par des hommes armés. Toute résistance eût été inutile. Bien souvent, au Klondike, il avait entendu parler de cette association de la Main Rouge qui terrifiait toute l’Amérique. Il se demanda avec angoisse ce qui allait advenir de lui et de ses compagnons ; mais Wilhelm était courageux, il ne laissa rien deviner de ses impressions.

– C’est bon, dit-il froidement.

Et, s’adressant directement à l’homme rouge :

– Puis-je savoir quelle est votre qualité dans ce nouvel État ?

– J’exerce, au nom des Lords, les fonctions de gouverneur de l’île et de commandant de la garnison, et je me nomme Job Fancy !

Quelques instants plus tard, les naufragés, rangés deux par deux, étaient entraînés sous bonne escorte dans l’intérieur de l’île.

CHAPITRE II

Graves événements à l’île des

pendus

Le cosaque Rapopoff, à cause de sa blessure, avait été séparé du reste des naufragés. Il passa la nuit dans une petite cahute située près du rivage, où on lui installa un matelas de varech, et, le matin, deux hommes le placèrent sur un brancard et l’emportèrent jusqu’à une maison de bois protégée par un double rempart de palissades qui se trouvait à une certaine distance du lieu de l’atterrissement.

Des sentinelles, vêtues de cet étrange uniforme qui les faisait ressembler à des Boers, montaient la garde devant l’habitation.

On traversa une cour, puis une grande salle entourée d’armoires vitrées qui contenaient des flacons et des objets de métal brillant dont le cosaque ne put deviner l’usage ; enfin on déposa le blessé dans une petite chambre uniquement meublée d’un lit de fer, d’une table et d’une chaise. Elle prenait jour par une fenêtre munie de gros barreaux, d’où le cosaque inféra tout de suite qu’il ne s’était échappé d’une prison que pour entrer dans une autre.

On le laissa seul quelques instants, puis le commandant Job Fancy entra, suivi d’un vieillard à la physionomie pleine de bonté ; son front très haut était ombragé par une chevelure d’un blanc de neige et, quoique son visage fût empreint d’une profonde mélancolie, il y avait dans ses yeux clairs un charme souriant et ses traits, qu’encadraient de vastes favoris, blancs comme les cheveux, respiraient l’intelligence, la sérénité et la bonhomie.

Autant l’homme rouge, dont la face n’exprimait qu’une brutale énergie, était, d’instinct, antipathique à Rapopoff, autant il se sentit de confiance pour le vieillard qui s’avançait vers son lit, vêtu d’une longue blouse de laboratoire et portant sous le bras une trousse de chirurgien.

– Voilà le blessé dont je vous ai parlé, dit le commandant Job. Je suis certain, monsieur Bondonnat, qu’avec votre immense science ce sera pour vous la chose la plus facile du monde que de le remettre sur pied.

– Nous allons voir cela, dit le vieillard.

Et il se mit en devoir d’examiner la jambe blessée.

– Hum, fit-il au bout de cinq minutes, ce n’est pas très grave, une fracture simple du péroné. Nous allons tâcher de la réduire, mais il faudra me procurer des planchettes, du plâtre à modeler et tout ce qui est nécessaire pour poser un appareil.

– On va vous envoyer tout cela, cher maître, dit le commandant d’un ton respectueux ; je laisse donc ce brave moujik confié à vos soins. Il occupera cette chambre qu’habitait avant lui ce coquin de Peau-Rouge, qui nous faussa compagnie en même temps que lord Burydan.

À cette allusion, que M. Bondonnat comprenait parfaitement, le vieux savant soupira mélancoliquement. Le commandant Job s’était déjà retiré. Médecin et malade demeurèrent seuls.

M. Bondonnat demanda, d’abord en anglais, puis en français, au cosaque comment il se nommait et d’où il venait, mais Rapopoff à chaque nouvelle question secouait énergiquement la tête pour faire entendre qu’il ne comprenait pas.

– Suis-je assez étourdi, s’écria le savant, puisque c’est un cosaque, il doit parler russe, que diable !

M. Bondonnat était un remarquable polyglotte ; il lisait ou parlait couramment sept ou huit langues. Il réitéra donc sa question en russe et, cette fois, il eut la satisfaction de voir la physionomie de son malade s’éclairer d’un sourire. Une conversation s’engagea entre eux immédiatement.

Rapopoff raconta avec de minutieux détails toutes les circonstances de son évasion et du naufrage de la Belle Dorothéa.

– Écoutez, mon brave, lui dit M. Bondonnat, quand il eut terminé son récit. Il est tout à fait important que l’on ne sache pas ici que je connais le russe. Chaque fois qu’il y aura ici une autre personne, il faut faire mine de ne pas comprendre ce que je vous dirai.

– Mais pourquoi donc ? demanda le cosaque en ouvrant de grands yeux.

– Parce qu’ici vous êtes dans un repaire de bandits. L’île des pendus n’est habitée que par des meurtriers et des voleurs, et je suis, comme vous, leur prisonnier. Ils m’ont arraché à ma famille et à mes amis pour me voler mes découvertes, et, jusqu’ici, toutes mes tentatives d’évasion ont échoué.

M. Bondonnat raconta ses étranges aventures au cosaque, vers lequel il s’était senti tout de suite entraîné par une sympathie naturelle.

Au bout de huit jours, médecin et malade étaient les meilleurs amis du monde. Rapopoff, dont la jambe était en bonne voie de guérison, commençait à se lever et déjà rendait au vieux savant d’appréciables services en qualité d’aide de laboratoire.

À la grande surprise de M. Bondonnat, le commandant Job n’était plus revenu. C’étaient des bandits subalternes qui apportaient chaque jour la nourriture des deux prisonniers.

Jamais le commandant n’étant resté aussi longtemps sans venir au laboratoire, le vieux savant devina qu’il devait se passer, dans l’île, des événements graves.

Le cosaque semblait avoir été complètement oublié.

D’ailleurs, Rapopoff, avec cette espèce de fatalisme oriental qui fait le fond de l’âme russe, semblait se trouver très heureux de vivre en la compagnie du savant et ne se préoccupait nullement de l’avenir.

Laborieux, exact, docile, il se donnait beaucoup de mal pour se rendre utile dans le laboratoire ; seulement, M. Bondonnat crut remarquer que certaines substances disparaissaient à vue d’œil.

Un matin il eut la clé du mystère. Il trouva Rapopoff en train de déguster une tartine de pain noir enduite d’un corps jaune et brillant. À côté de lui était un flacon d’alcool à brûler.

– Que mangez-vous donc là ? demanda M. Bondonnat tout ébahi.

Rapopoff montra du doigt un bocal qui portait l’inscription « vaseline boriquée » et il ajouta, en se passant la main sur l’estomac avec un sourire de gourmandise :

– Bon, ça, la vaseline, pour petit déjeuner du matin !

M. Bondonnat ne put tenir son sérieux en face de cet appétit barbare.

– Mais, mon pauvre Rapopoff, lui dit-il, vous allez attraper une inflammation d’entrailles. Manger des tartines de vaseline et boire de l’alcool de lampe, il faut que vous ayez un estomac d’autruche, mon ami !

– Alors, c’est mal ce que j’ai fait ? demanda le cosaque consterné.

– Mais non ; moi, ça m’est égal. Seulement à force de goûter des substances que vous ne connaissez pas, vous finirez par vous empoisonner.

Rapopoff jura solennellement par la Vierge de Kazan et les apôtres Pierre et Paul de ne plus toucher à l’alcool et de ne plus manger de vaseline.

Le cosaque tint parole ; mais il se rattrapa sur l’huile de ricin, ce qui causa de grandes inquiétudes à M. Bondonnat, car Rapopoff, entraîné par sa gourmandise, se purgea de façon tellement énergique que le savant le crut un moment atteint du choléra. D’où nouvelle semonce et nouvelle interdiction.

À part ce léger défaut, commun à tous ses compatriotes, qui, de temps immémorial, ont eu un faible pour les chandelles et le trois-six, Rapopoff était le plus fidèle des serviteurs.

Un matin, M. Bondonnat, qui était descendu de bonne heure dans la cour du laboratoire, constata avec une profonde surprise que les sentinelles, qui montaient ordinairement la garde en dehors des palissades, étaient absentes ; c’était la première fois que les geôliers du vieux savant se relâchaient ainsi de leur vigilance. Il devait se passer quelque chose d’extraordinaire.

– Mon brave Rapopoff, dit M. Bondonnat au cosaque, tu vas sortir d’ici et te rendre jusqu’aux maisons que tu aperçois là-bas.

– Bien, petit père.

– Tu vas tâcher de savoir un peu ce qui se passe dans l’île ; essaye de trouver quelques-uns de tes compagnons et, si tu le peux sans éveiller l’attention de la Main Rouge, amène ici le capitaine. En tout cas, dis-lui mon nom et apprends-lui qui je suis ! Je trouverai peut-être moyen, grâce à lui, de faire parvenir une lettre à mes enfants et à mes amis de France.

– C’est entendu, petit père.

– Va, et sois promptement de retour. Je m’en rapporte à ton intelligence.

Rapopoff franchit l’enceinte des palissades, et, sans essayer de se cacher, se dirigea tranquillement vers les maisons, derrière lesquelles M. Bondonnat le perdit de vue.

Une demi-heure ne s’était pas écoulée que le cosaque revenait, la mine consternée.

– Petit père, fit-il, il est arrivé un grand malheur. Le bateau est parti.

– Tu veux parler du navire qui t’a amené ?

– Oui.

– Mais je croyais qu’il était à moitié démoli.

– Les gens de la Main Rouge l’ont réparé ; beaucoup d’entre eux ont quitté l’île avec le capitaine hollandais, et ils ont laissé ici le pauvre cosaque.

Rapopoff avait les larmes aux yeux.

– Ne te désole donc pas, lui dit M. Bondonnat ; cela t’ennuie donc bien de rester avec moi ?

– Petit père, ce n’est pas cela que j’ai voulu dire.

– D’ici peu, je l’espère, nous parviendrons à nous évader ; et je te promets de t’emmener avec moi en France.

Cette promesse sécha les larmes du cosaque qui rendit fidèlement compte de la mission dont on l’avait chargé ; il avait trouvé les habitations situées près de la baie presque entièrement abandonnées. Il n’y restait plus qu’un vieux tramp octogénaire qui lui avait appris le départ des Hollandais.

– Comment se nomme-t-il ? demanda M. Bondonnat.

– Je ne sais pas. Comme il ne parle pas le russe, c’est par signes, en me montrant l’endroit où le navire s’était échoué, qu’il m’a fait comprendre qu’ils étaient tous partis.

– C’est bien. Je vais moi-même aller voir ce vieillard. Si c’est celui que je crois, il me fournira tous les renseignements possibles.

Le savant endossa sa pelisse, se coiffa de sa toque de fourrure et, pour la première fois depuis qu’il habitait l’île des pendus, il s’aventura en dehors de la palissade. Rapopoff l’avait suivi.

M. Bondonnat, prisonnier depuis de longs mois, considérait avec une vive curiosité le paysage qui l’entourait. Devant lui se trouvaient un petit port où quelques canots étaient à l’ancre, et des maisons de bois de chétive apparence d’où partait une route bien empierrée qui s’enfonçait dans l’intérieur en contournant une colline couverte de bouleaux, de sorbiers et de saules d’un aspect chétif et rabougri.

À la porte d’une des maisons, un vieillard à cheveux blancs fumait paisiblement sa pipe, assis sur un escabeau ; il accourut joyeusement au-devant de M. Bondonnat, qui peu de temps auparavant l’avait guéri d’un accès de goutte.

Ce vieillard était le doyen des bandits de la Main Rouge. Il avait quatre-vingt-deux ans passés et, depuis sa plus tendre enfance, il n’avait cessé d’être en lutte avec la société. Il avait été pendu et lynché tant de fois qu’il ne s’en rappelait même plus le nombre exact.

Malgré tant de fatigues et d’aventures, il possédait encore une santé excellente, mangeant avec appétit et, comme il se plaisait à le répéter, trouvant encore que le whisky était une bonne chose.

Il salua respectueusement M. Bondonnat, qui lui demanda des nouvelles de sa santé.

– Je vous remercie. On est toujours solide au poste. Grâce à la bonté de Messieurs les Lords, je jouis d’une vieillesse heureuse et tranquille.

Il allait entamer un de ces longs récits dont il était coutumier, mais M. Bondonnat, impatient d’avoir des nouvelles, l’interrompit, en allant droit au fait :

– Est-il vrai, père Marlyn, que le navire hollandais soit parti ?

– Oui, monsieur, fit le vieillard en poussant un soupir. Ah ! il se passe ici de drôles de choses ! Je ne sais ce que vont dire les Lords de la Main Rouge lors de leur prochain voyage, mais je crains bien que tout cela ne vienne à se gâter !

– Qu’y a-t-il donc ? demanda le savant dont la curiosité était vivement excitée par ce préambule.

– Eh bien, la majeure partie de la garnison a pris la fuite avec les Hollandais, le capitaine Job Fancy en tête.

– Pas possible !

– C’est comme j’ai l’honneur de vous le dire ! fit le vieux bandit en secouant la tête. Ce Job n’était pas décidément un homme aussi sérieux que ses prédécesseurs, Mr. Slugh, Mr. Sam Porter, auxquels les Lords ont donné de l’avancement. Il ne songeait qu’à boire et à organiser toutes sortes de complots.

M. Bondonnat écoutait de toutes ses oreilles. Il comprenait qu’il allait apprendre des choses de la plus haute importance.

– Oui, reprit le père Marlyn, ils sont pareils ! Vous savez qu’il y a ici une fabrique de bank-notes et de fausse monnaie ; chacun d’eux s’en est pourvu largement, et je crois qu’ils doivent gagner l’Alaska, où ils pensent pouvoir écouler leur marchandise chez les mineurs et les aventuriers de tous pays qui travaillent aux placers.

– Vous n’avez pas eu l’idée d’aller avec eux ?

– Ma foi, non. Je finirai mes jours ici. À mon âge on n’aime pas le changement. D’ailleurs, n’eût-ce pas été montrer la plus noire ingratitude envers les Lords qui ont eu tant de bonté pour moi ?

Ces révélations remplissaient de joie le cœur de M. Bondonnat. Il comprenait que, désormais, il ne serait plus surveillé aussi étroitement, et qu’une évasion deviendrait peut-être possible. Il continua de questionner le vieux tramp.

– Oui, reprit celui-ci, la conduite de Job et de ses hommes est honteuse ; non seulement ils se sont lesté les poches de faux dollars et de fausses bank-notes, mais encore ils ont tout pillé dans l’île avant de s’en aller. Ils ont emporté une quantité considérable de fourrures de phoque, de renard bleu et de plumes d’eider. De plus, ils ont dévalisé les caves, l’arsenal, et raflé tous les objets de valeur qui se trouvaient dans le logement particulier des Lords.

– Ce n’est pas très honnête, fit M. Bondonnat qui tenait à ne pas laisser tomber la conversation.

– C’est ignoble ! Mais cela ne leur portera pas chance. La Main Rouge saura bien les dénicher n’importe où qu’ils soient cachés, et alors, gare à eux ! La vengeance des lords sera terrible !

– En somme, combien reste-t-il à peu près d’hommes dans l’île ?

– Une soixantaine, sans compter les Esquimaux, bien entendu, et les femmes russes.

– Les femmes russes ne sont donc pas parties ?

– Non. Elles sont installées, avec leur prophète, dans une vallée de l’intérieur de l’île, et elles ont pris des amoureux parmi nos gens.

– Encore une question, fit M. Bondonnat, pourquoi vos camarades ne sont-ils pas tous partis avec le Hollandais ?

– C’est que les uns ont peur de désobéir aux Lords. Les autres sont des vétérans comme moi, qui ne demandent pas autre chose que de passer ici tranquillement leurs derniers jours. Puis il y en a qui espèrent que la Main Rouge leur donnera de grandes récompenses pour leur fidélité.

M. Bondonnat prit congé du vieux bandit et, toujours suivi de son fidèle cosaque, s’engagea dans le sentier qui se dirigeait vers l’intérieur.

Il n’avait pas fait une centaine de pas qu’un étrange personnage se dressa devant lui. C’était un homme d’un certain âge, dont les cheveux gris flottaient en désordre sur les épaules ; sa barbe lui descendait jusqu’au milieu de la poitrine, et, sauf une légère ceinture, il était complètement nu ; son nez camard était surmonté de solides besicles de cuivre, et il semblait humble et craintif.

M. Bondonnat se frotta les yeux pour voir s’il n’était pas le jouet de quelque hallucination ; mais le cosaque faisait déjà des signes au nouveau venu, qui lui répondait avec un amical sourire.

– C’est M. Rominoff, expliqua-t-il. Vous savez, le prophète dont je vous ai parlé.

– Ah ! fort bien ! Je suis enchanté de faire sa connaissance ! Il va sans doute nous apprendre, lui aussi, des choses intéressantes.

Le prophète s’était avancé. Rapopoff fit les présentations et, tout aussitôt, la conversation s’engagea en langue russe ; M. Bondonnat, le premier, exposa sa situation et raconta ses aventures ; puis il pria son interlocuteur de lui dire les siennes.

– Ah ! monsieur, dit tristement l’apôtre vitaliste, ce qui m’arrive est inimaginable. J’ai vraiment du malheur, et je suis heureux de rencontrer un homme comme vous, à qui je puisse confier mes peines. Ces bandits de la Main Rouge sont d’infâmes coquins !

– Je m’étonne que vous soyez resté parmi eux, au lieu de continuer votre voyage.

– Cela n’a pas été possible. Ces misérables se sont emparés des jeunes femmes que j’avais converties à ma doctrine, et se les sont appropriées ! Je dois dire, d’ailleurs, qu’elles ne se sont pas fait beaucoup tirer l’oreille pour devenir les compagnes de ces bandits.

– À votre place, je ne m’en serais plus occupé !

– C’est bien ce que je comptais faire ; mais ces drôles ont capturé ma respectable épouse, Mme Rominoff, et l’ont, comme ses compagnes, fait servir à l’assouvissement de leurs passions brutales ; je ne pouvais abandonner ma femme dans une pareille circonstance, je suis donc resté.

– Je vous plains très sincèrement, dit M. Bondonnat qui, malgré la gravité de cette confidence, avait peine à s’empêcher de rire.

– Vous ne connaissez pas toute l’étendue de mon malheur ! Ces misérables, au nombre de vingt-neuf, sont chacun, pendant dix jours, à tour de rôle, les époux d’une de mes élèves ; la seule faveur qu’ils m’aient accordée par amour de l’égalité, c’est de me compter comme trentième, de sorte que je passe dix jours par mois seulement en compagnie de ma malheureuse épouse.

Après avoir reçu le juste tribut de condoléances que M. Bondonnat accorda à sa lamentable situation, le Russe raconta comment les bandits avaient forcé le capitaine Wilhelm, le revolver sur la tempe, à les emmener dans son navire ; puis il ne résista pas au désir d’exposer à un savant aussi distingué que M. Bondonnat les grands traits de sa théorie vitaliste.

– Ce qui rend la vie de l’homme si courte, expliqua-t-il, et ce qui le rend lui-même si malheureux et si pervers, ce sont les raffinements maladifs qu’il a introduits dans sa manière de vivre. Je prêche, moi, le retour à la simplicité ; pas de vêtements inutiles et malsains, pas d’aliments épicés et indigestes, pas de feu, pas de maison, voilà le secret du vrai bonheur ! Ainsi, voyez, moi, je me porte comme un charme !

– Il me semble, objecta timidement M. Bondonnat, qu’il y a quelque exagération dans votre manière de voir.

– Nullement, répéta le prophète avec aigreur. L’homme nu devient d’une force et d’une beauté admirables, et la nature, comme elle le fait pour les autres animaux, ne tarde pas à recouvrir son corps d’un moelleux pelage naturel qui le défend contre la rigueur des saisons. Regardez, cette transformation a déjà commencé pour moi.

Et le prophète Rominoff montra, avec orgueil, sa poitrine velue que le capitaine Wilhelm Van Blook avait comparée au dessus d’une malle.

– De plus, continua-t-il avec véhémence, je couche toujours en plein air. Les maisons et les lits ne sont qu’une mauvaise habitude. J’ai vu, en Sibérie, des Kalmouks dormir dans la neige par un froid de dix degrés, et ils ne s’en portaient pas plus mal, bien au contraire !

« Je n’allume jamais de feu et je ne mange jamais d’aliments cuits. Mon ordinaire se compose de fruits et de racines et, en cas de nécessité, de viande et de poisson crus.

– Et, jusqu’ici, demanda le docteur, aucune de vos adeptes n’est morte de pleurésie, de grippe ou de fluxion de poitrine ?

– Nullement. Elles se portent à merveille, quoiqu’elles ne possèdent pas encore – mais cela ne tardera guère – l’épaisse fourrure dont la nature a doué tous les animaux des pays froids. Il est vrai que le climat de cette île est beaucoup plus tempéré qu’on ne pourrait le croire, étant donné sa latitude.

« Cela doit tenir à l’existence d’un courant marin très chaud venu des régions équatoriales.

« Je vous ferai visiter le vallon où habitent mes dix élèves et leurs vingt-neuf époux ; vous verrez qu’au point de vue de la végétation, aussi bien qu’à d’autres égards, c’est un vrai paradis terrestre.

– J’irai voir cela, oui, mais pas aujourd’hui, et, tenez, il me vient une idée, accompagnez-moi jusqu’à mon laboratoire.

– Pourquoi donc ?

– Je veux vous faire un cadeau. Vous vous êtes plaint tout à l’heure de l’insuffisance du système pileux chez vos adeptes. Je vais vous donner un élixir composé par moi et grâce auquel, en peu de jours, j’en réponds, vos charmantes élèves seront pourvues d’un vêtement naturel aussi chaud et aussi moelleux que celui que possède la chèvre du Tibet ou même l’ours blanc.

Le prophète Stépan Rominoff accepta cette offre avec une vive gratitude, et il quitta le laboratoire chargé d’une bonbonne remplie du précieux élixir capillogène découvert par M. Bondonnat.

Resté seul avec le cosaque, le vieux savant lui déclara qu’il allait profiter du relâchement de la surveillance et commencer le jour même à faire les préparatifs d’une évasion qui devait avoir les plus grandes chances de succès.

CHAPITRE III

Le musée secret

Dès lors, une existence toute nouvelle commença pour M. Bondonnat. Il ne revit aucun tramp en faction devant la porte de son laboratoire. On avait renoncé à le surveiller ; on le négligeait tellement qu’à plusieurs reprises on oublia de lui apporter à manger.

Le vieux savant dut se faire conduire, par le père Marlyn, jusqu’à l’endroit où se trouvait le nouveau commandant, un certain Mongommery, que M. Bondonnat avait eu aussi l’occasion de guérir d’un commencement de delirium tremens.

Mongommery était un personnage insouciant et aussi paresseux qu’il était ivrogne. Sa manière de voir se résumait dans une formule qui répondait à tout, et qu’il répétait cent fois dans le cours de la journée : ne compliquons pas les choses.

– Savez-vous, monsieur Bondonnat, dit-il au savant, que cela fait un grand dérangement d’aller vous porter à manger deux fois par jour !

– Je ne puis pourtant pas mourir de faim. Si je vous embarrasse, rendez-moi la liberté.

– Ça, c’est une autre affaire. Ne compliquons pas les choses. Le cosaque ira deux fois par jour chercher vos vivres à la cantine.

Et Mongommery ajouta, à la grande satisfaction de M. Bondonnat :

– Il y a des camarades qui auraient voulu que je vous boucle plus étroitement, mais à quoi bon ! Ça m’est bien égal que vous connaissiez l’île, puisque vous devez probablement y finir vos jours, et je ne serai pas si bête que mon prédécesseur, Sam Porter, qui avait laissé un aéroplane à votre disposition ! Il ne faut rien compliquer. Je suis bien sûr, moi, que vous ne vous évaderez pas d’ici.

M. Bondonnat se sépara du nouveau commandant, qui voulait à toute force lui faire boire un verre de whisky, dans des termes presque cordiaux ; le savant était enchanté d’avoir reconquis une liberté relative, et il en usa, ce jour-là et les suivants, en entreprenant, en compagnie de son fidèle Rapopoff, d’interminables promenades d’exploration dans l’intérieur de l’île.

Il fut surpris de voir que ce territoire, qu’il avait cru stérile, abondait en richesses de toutes sortes et qu’il était parfaitement outillé, fortifié et organisé.

Dans la région du nord qui comprenait une vaste baie parsemée d’îlots rocheux, se trouvait la colonie des phoques à fourrure, soignés par une centaine d’Esquimaux qui s’occupaient aussi de la pêche et de la préparation des peaux. Leurs cahutes de gazon formaient un pittoresque village au fond de la baie. M. Bondonnat avait soigné quelques-uns de ces pauvres sauvages, aussi l’accueillirent-ils avec enthousiasme.

Plus tard, il visita, au centre de l’île, un véritable village où se trouvaient les casernes des tramps, maintenant presque vides, l’arsenal, les magasins de vêtements, de vivres et de munitions ; il vit aussi, à peu de distance de son laboratoire, le luxueux cottage réservé aux Lords de la Main Rouge, quand ils séjournaient dans l’île.

Il n’y eut que la partie sud qu’il ne put traverser, car c’était là que se trouvait l’atelier des faussaires et les fabriques de bank-notes et de faux dollars ; enfin, il inspecta les batteries de canons dernier modèle installées sur les hauteurs et qui mettaient l’île en état de soutenir un long siège.

Mais ce qui le charma le plus, ce fut la campagne admirablement cultivée et coupée, çà et là, de bois de bouleaux, de sorbiers et de saules, les essences qui résistent le mieux au froid. Le gibier abondait, les rennes, les castors, les renards à fourrure et tous les oiseaux aquatiques pullulaient. Des ruisseaux d’eau vive, qui couraient à travers les prairies, étaient remplis de saumons et de truites. Grâce au bienfaisant courant d’eau chaude, cette île, que l’on eût cru désolée, eût pu passer pour un véritable éden.

Dans ses promenades, M. Bondonnat n’eut garde d’oublier le prophète Rominoff et ses adeptes, campés au grand air dans une clairière bien abritée du vent. Là, il reçut les félicitations de toutes les dames, qui le remercièrent de son élixir capillogène, dont elles commençaient à ressentir les bienfaisants effets.

C’est en quittant le prophète vitaliste que M. Bondonnat et Rapopoff atteignirent une région inculte et désolée, située tout à fait à l’ouest de l’île. Le sol tourmenté était hérissé de blocs de granit et couvert seulement, par endroits, d’un gazon rare.

À certaines places, il y avait des mares stagnantes, bordées de saules nains, où s’ébattait tout un monde d’oiseaux aquatiques, canards sauvages, vanneaux, pilets, sarcelles, pluviers. M. Bondonnat remarqua, même, quelques cygnes et quelques oies sauvages qui s’envolaient à grands battements d’ailes. Il était évident que cette région n’était que rarement visitée par les habitants de l’île, et il en comprit la raison en apercevant, sur un rocher, une main rouge grossièrement tracée avec de la peinture.

– Ce doit être, dit-il, un coin interdit aux bandits et que les Lords se sont réservé.

– Peut-être pour y chasser, petit père ? dit le cosaque.

– Je ne crois pas cela. Cette interdiction doit avoir une cause plus sérieuse, et nous allons tâcher de la deviner.

Ils dépassèrent le rocher sur lequel était peinte la main rouge, et ils s’engagèrent dans un vallon profondément raviné, bordé de falaises de roc où des eiders et des aigles de mer avaient installé leurs nids.

Au fond de ce vallon, il y avait un sentier bien tracé, sur lequel se remarquaient des empreintes de pas et de roues de voiture. Ils le suivirent pendant quelque temps. Ils s’aperçurent bientôt qu’il allait en se rétrécissant, se changeait en une sorte de défilé ou de ravin, que des rochers abrupts enserraient de toutes parts, ne laissant entre eux qu’un étroit passage.

Ils avancèrent encore, mais leur déception fut grande en trouvant le chemin barré par un bloc de granit que cinquante hommes eussent eu de la peine à remuer.

– Voilà qui est singulier, dit M. Bondonnat, ce sentier avait pourtant bien l’air de conduire quelque part.

– Le bloc est peut-être tombé à la suite d’un éboulement ? fit le cosaque.

– Cela ne se peut. On voit, à la couleur grise de la mousse, qu’il y a longtemps, des années peut-être, qu’il occupe la même place.

– Et, pourtant, petit père !… dit Rapopoff, regardez !…

Il montrait des traces de pas nettement coupées par le granit, comme si quelqu’un eût marché à la place où se trouvait maintenant l’énorme bloc.

– Il y a peut-être un passage secret dissimulé dans la pierre, dit le cosaque.

– Je ne le crois pas.

Rapopoff s’était approché du bloc comme s’il eût voulu le déplacer, mais autant aurait valu essayer de remuer une montagne.

– Je crois, dit M. Bondonnat, qu’il vaut mieux retourner sur nos pas !…

Mais, au moment même où il prononçait cette phrase, un dernier effort du cosaque fit virer la gigantesque masse. Le savant poussa une exclamation de surprise. Il lui paraissait impossible matériellement qu’avec ses seules forces Rapopoff eût pu obtenir un pareil résultat. Il eut bientôt l’explication de cette anomalie.

Pareil à ces pierres qui tournent, que l’on voit dans le pays de Galles et en Bretagne, le bloc de granit était en équilibre. Quand on le touchait à un certain endroit, le doigt d’un enfant eût suffit pour le déplacer, c’était cet endroit que la main du cosaque avait enfin trouvé.

En tournant, le bloc avait démasqué une ouverture ténébreuse.

– Entrons ! déclara hardiment M. Bondonnat.

– C’est cela, petit père, entrons !… répéta le fidèle cosaque.

Et, tout en parlant, il glissait quelques galets plats dans l’interstice du rocher, pour empêcher le bloc de reprendre, de lui-même, la place qu’il occupait.

Les deux explorateurs étaient, heureusement, pourvus d’une lampe électrique de poche. Ils l’allumèrent et s’enfoncèrent dans ce trou noir, qui ressemblait au soupirail d’une cave.

Mais ils avaient fait à peine une dizaine de pas dans l’étroit corridor, aux parois scintillantes de salpêtre, qu’ils débouchèrent dans une salle souterraine de forme ronde, entièrement emplie d’armoires vitrées disposées de façon concentrique.

Tout d’abord, ils ne virent pas bien ce que renfermaient ces armoires ; mais, quand ils s’en furent approchés, ils reculèrent avec un frisson de dégoût et d’horreur. Cette salle souterraine, dont le hasard leur avait livré le secret, était un véritable musée anatomique. Il y avait là des centaines d’organes, des corps entiers conservés en apparence dans toute leur fraîcheur par des procédés inconnus.

Immergés dans de vastes bocaux, d’après la méthode du docteur Carrel sans doute, encore perfectionnée, des cœurs palpitaient au milieu d’un liquide incolore, des poumons s’enflaient et se dégonflaient avec un bruit haletant, des masses d’entrailles bleues et vertes se tordaient, encore agitées des mouvements reptiliens qui accompagnent la digestion chez les êtres vivants.

Il y avait encore, dans une grande éprouvette de cristal, des fœtus vivants dont les vaisseaux ombilicaux étaient prolongés par des tubes de caoutchouc qui venaient aboutir à une étrange pompe de cristal, pleine de sang tiède.

Le premier mouvement de stupeur passé, M. Bondonnat se trouva puissamment intéressé par cette effarante collection. Jamais il n’avait vu d’aussi admirables pièces anatomiques.

Il constata là le résultat de découvertes encore complètement inconnues de la science officielle, et il se demanda, tout pensif, quel était le grand savant qui, capable d’opérer d’aussi prodigieuses trouvailles, était en même temps un chef de bandits. Il s’expliquait maintenant qu’on l’eût enlevé, lui, savant, dans le seul but de s’approprier ses découvertes.

– Il fallait, en somme, pensait-il, que ces bandits fussent parfaitement au courant de mes travaux. Mais quel dommage qu’un pareil homme préside à une tourbe d’assassins et n’agisse pas franchement, en travaillant au grand jour !

Plongé dans ses réflexions, M. Bondonnat continuait à examiner les pièces anatomiques. Il était arrivé à une partie de la salle où se trouvaient debout, dans leur cercueil de cristal, des corps admirablement embaumés. La peau avait conservé son coloris, et les membres leurs dimensions exactes ; les visages, aux lèvres rouges, n’étaient ni ternis ni décomposés. On eût dit que tous ces êtres humains vivaient encore d’une vie mystérieuse et n’attendaient qu’un ordre du maître pour quitter leur immobilité pensive.

Rapopoff, pendant tout cet examen, donnait les signes de la plus vive terreur ; ses dents claquaient, et il regardait M. Bondonnat d’un air suppliant, comme pour l’adjurer de sortir au plus vite de cet antre diabolique.

Tout à coup, il se rejeta en arrière, avec un véritable hurlement.

– Petit père ! petit père ! s’écria-t-il, il est là !…

Il montrait du doigt une vitrine dans laquelle M. Bondonnat, stupéfié d’épouvante à son tour, aperçut son exacte ressemblance, son double, un autre Bondonnat en chair et en os, qui, admirablement embaumé, semblait le contempler avec un sourire tranquille.

– Ça, par exemple, s’écria le vieux savant, c’est trop fort ! Je me demande comment l’on a pu truquer un sujet de façon à obtenir une si effarante similitude !

M. Bondonnat et le cosaque demeurèrent cinq bonnes minutes dans un silence profond, littéralement idiotisés de stupeur ; mais brusquement le vieillard se frappa le front avec un cri de triomphe :’

– Le voilà ! s’écria-t-il, le moyen d’évasion sûr, remarquable et pratique !

– Que voulez-vous dire, petit père ?

– Tu verras ! Mais il va faire nuit dans une heure ; nous ne partirons d’ici que quand l’obscurité sera complète.

– J’aimerais mieux m’en aller, protesta Rapopoff avec énergie.

– Non, tu vas me comprendre. Quand nous nous en irons, nous emporterons avec nous l’autre, le Bondonnat que tu vois là dans la vitrine !

Ce ne fut pas sans peine que le cosaque se laissa persuader. Mais enfin, à force d’arguments et de démonstrations, il finit par céder.

Quand tous deux quittèrent le musée anatomique souterrain, dont ils eurent soin de refermer la porte de roc, Rapopoff portait sur ses épaules un lourd fardeau, enveloppé d’une toile grise.

*

* *

Deux jours plus tard, le doyen des tramps, le père Marlyn, entra, comme il le faisait quelquefois, dans le laboratoire, pour prendre des nouvelles de M. Bondonnat.

Trouvant toutes les portes grandes ouvertes, il traversa successivement la salle d’expériences et la bibliothèque, et arriva ainsi à la chambre du savant, mais il s’arrêta sur le seuil, stupéfait et consterné.

M. Bondonnat était mort, et son cadavre, jeté en travers du lit défait, pendait lamentablement la tête en bas.

Le père Marlyn appela :

– Rapopoff, au secours !

Et comme Rapopoff ne venait pas, le vieux tramp se mit, mais vainement, à sa recherche. Le cosaque avait disparu.

Très remué par ce qu’il venait de voir, et même sincèrement affligé – car le vieillard, comme tous les gens de l’île, adorait M. Bondonnat –, le père Marlyn s’empressa d’aller avertir le commandant Mongommery.

Celui-ci sortit de son apathie habituelle et se rendit en hâte au laboratoire pour procéder lui-même à une enquête ; et le premier résultat de ses investigations fut de découvrir, à l’angle de la tempe du cadavre, une blessure assez profonde.

Il était encore occupé de ses macabres investigations lorsqu’un Esquimau, qui le cherchait depuis une heure, vint lui annoncer que deux des meilleurs pêcheurs de la baie avaient disparu la nuit précédente, en emmenant avec eux la plus grande des embarcations.

Personne ne les avait vus partir ; mais il était hors de doute qu’ils s’en étaient allés sans esprit de retour, car ils avaient emporté leurs blouses en peau de phoque, ornées de verroteries, leurs colliers de dents de morse et tout ce qu’ils avaient de plus précieux dans leur case.

Cette révélation fut un trait de lumière pour le commandant Mongommery. Avec une perspicacité dont il s’étonnait lui-même, il venait de reconstruire d’un seul coup le drame dans son cahier.

– Je vois ce qui s’est passé comme si j’y avais assisté, déclarait-il aux tramps qui l’entouraient, c’est le cosaque qui a tué ce pauvre vieux pour le voler, sans nul doute. Et il a dû décider les Esquimaux à l’accompagner dans sa fuite.

– C’est dommage, dit le père Marlyn, qu’on ne puisse tordre le cou à ce gueux de Rapopoff.

– Bah ! fit Mongommery, à quoi bon ? Il doit être loin à l’heure qu’il est. Nous ne savons pas quelle direction il a prise, d’ailleurs, et je ne voudrais pas aventurer une de nos embarcations dans une pareille poursuite.

L’hypothèse de Mongommery se trouva vérifiée par une autre circonstance. On constata qu’un petit meuble, où M. Bondonnat avait serré une liasse de bank-notes que les Lords de la Main Rouge – bien malgré lui, d’ailleurs – lui avaient remises dans un précédent voyage, avait été fracturé et que les bank-notes avaient disparu.

Mongommery était assez embarrassé. Pour son début dans les fonctions de gouverneur, c’était là une désagréable histoire ; mais il ne pouvait laisser passer un tel fait sans en avertir les Lords de la Main Rouge.

Grâce à l’appareil de télégraphie sans fil installé au centre de l’île, il expédia aussitôt une dépêche chiffrée et, une heure après, il en recevait la réponse. Elle était ainsi conçue :

Les Lords de la Main Rouge sont très mécontents de votre négligence, au sujet de laquelle ils se réservent de faire une enquête. Les coupables seront sévèrement punis. En attendant, redoublez de vigilance. Tenez-vous sur le qui-vive. L’île peut être attaquée d’un moment à l’autre.

Mongommery fit la grimace à la lecture de ce message. L’assassinat du vieux savant le plaçait dans une position singulièrement fausse. En effet, lors du départ de Job Fancy, il avait été convenu que les Lords de la Main Rouge ne seraient prévenus de cette désertion que lorsque les fugitifs auraient eu le temps de se mettre en sûreté.

Mongommery avait fidèlement tenu parole ; mais il s’apercevait un peu tard que, faute d’avoir dit la vérité, c’était lui qui allait être rendu responsable non seulement de la mort du vieux savant, mais encore de l’évasion du commandant Job.

Il regagna son logis, furieux, se demandant comment il sortirait de cette ornière ; et, dans sa préoccupation, il oublia même de donner les ordres nécessaires pour qu’on procédât à l’inhumation du vieux savant.

CHAPITRE IV

Phantasmes

La dépêche des Lords de la Main Rouge avait jeté Mongommery dans une grande inquiétude et l’avait arraché à son apathie habituelle ; le lendemain de la découverte du crime et le jour suivant, il déploya une véritable activité.

Les tramps, qui, depuis quelque temps, se laissaient vivre en véritables rentiers et avaient mis de côté toute discipline, furent de nouveau obligés de monter la garde dans toutes les parties de l’île où une surprise était à craindre.

Mongommery plaça des sentinelles dans tous les endroits menacés, et il se levait la nuit pour faire des rondes et s’assurer que tout le monde était bien à son poste ; les canons placés sur les hauteurs furent visités et chargés ; enfin, on s’assura que les torpilles étaient à leur place et qu’aucune d’elles n’avait été entraînée par les courants.

Dans la nuit du troisième jour, le commandant Mongommery eut un rêve. Il se voyait entouré d’une foule hurlante et, comme cela lui était arrivé déjà une fois ou deux dans le cours de son existence, garrotté et entraîné du côté d’un arbre aux branches duquel se balançait une corde ornée d’un nœud coulant de sinistre augure.

On lui montrait le poing, on le bousculait, et, finalement, quelques personnes zélées lui passaient la corde au cou, pendant que d’autres tiraient de toutes leurs forces sur la corde pour hisser le patient dans les airs.

Le commandant se réveilla en sursaut, très effrayé, et porta précipitamment la main à son cou, où il sentait encore la constriction causée par la corde.

Il sourit de ses terreurs, en reconnaissant que la sensation pénible qui l’affectait était due à sa cravate qu’il avait trop serrée. Il reconnut du même coup que, sans doute à la suite d’une absorption de whisky un peu excessive, il était couché tout habillé sur son lit.

Il fut longtemps à se remettre de cette alarme et, constatant qu’il n’avait plus sommeil, il pensa que ce qu’il avait de mieux à faire, c’était de se lever et d’aller faire une ronde de vigilance sur les côtes de l’île.

En un clin d’œil il fut sur pied et, prenant avec lui un tramp nommé Moller, qui lui servait habituellement de garde du corps, il se mit en route, non sans avoir vérifié l’état des deux revolvers qui ne le quittaient jamais.

La nuit était obscure. De grands nuages noirs fuyaient sous un ciel sans étoiles et sans lune et, dans le grand silence, on n’entendait que le bruit monotone du ressac sur les brisants.

Les deux bandits étaient arrivés à peu de distance du laboratoire qu’avait occupé M. Bondonnat, lorsque Mongommery s’arrêta net.

– Dis donc, Moller, fit-il à son compagnon, n’as-tu rien vu, toi ?

– Non, répondit l’autre.

– Je ne sais si c’est un éblouissement, mais j’ai cru apercevoir tout à l’heure une grande lueur dans la direction du large !…

– C’est peut-être un éclair !

– Mais non, le temps n’est pas orageux !

Tous deux demeurèrent quelque temps anxieux et immobiles, essayant de percer l’opacité des ténèbres.

Mais, tout à coup, un même cri s’échappa de leurs poitrines, et ils demeurèrent cloués au sol, hébétés de stupeur par une extraordinaire vision.

Une main de feu, une gigantesque « Main Rouge » venait d’apparaître à l’horizon, sur le fond sombre des nuages, et cette main portait au poignet une chaîne dont les derniers anneaux semblaient se perdre dans la mer.

– Qu’est-ce que c’est que cela ! bégaya Moller, plus mort que vif.

– Je n’en sais rien, répondit Mongommery sur le même ton.

– Allons-nous-en ! J’ai la tremblote ! je ne veux pas rester ici une minute de plus !

– Non, murmura Mongommery avec effort, restons ! Il faut voir !

Malgré lui, ses yeux demeuraient attachés invinciblement à cette main sanglante et gigantesque qui barrait tout le fond du ciel.

Il se demandait avec inquiétude quel était ce terrifiant météore, quand le bruit d’une longue explosion déchira l’air.

– Ça, au moins, grommela Moller, je sais ce que c’est ! C’est une de nos torpilles qui saute !

Mongommery ne put lui répondre. Une seconde, une troisième, une quatrième détonation éclatant presque simultanément faisaient un vacarme assourdissant. On eût dit une salve de coups de canon ; puis les explosions se multiplièrent à l’infini, retentissant, de seconde en seconde, dans un grondement majestueux répercuté par tous les échos.

C’était la double rangée de torpilles dormantes, qui protégeaient les abords du rivage, que des ennemis mystérieux de la Main Rouge étaient en train de détruire. De hautes colonnes d’eau écumante jaillissaient vers le ciel, et l’île était entourée comme d’une ceinture de geysers.

– Je ne sais pas ce que tout cela veut dire, fit Mongommery d’une voix basse et tremblante, mais nous sommes flambés !

Quand la dernière torpille eut détoné et que tout fut rentré dans le silence, la main de feu, dont le reflet sanglant illuminait tout le fond du ciel, s’abaissa vers la mer et disparut.

Cependant, les habitants de l’île, plongés quelques moments dans la consternation et dans la stupeur, en présence de ces phénomènes surnaturels, se mettaient en état d’organiser la résistance contre les ennemis encore invisibles ; de toutes parts, des coups de feu éclataient, des cloches d’alarme tintaient, et les fanaux électriques brusquement allumés… des escouades de tramps accourant au pas de gymnastique, la carabine sur l’épaule et le revolver à la ceinture.

Mais la disparition de la symbolique main rouge dans les flots avait été le signal d’un autre genre de phantasme.

Le ciel se peuplait maintenant de centaines, de milliers de figures diaboliques et hideuses, qui semblaient se balancer sur les nuages en ricanant ; des pendus, des hommes sans tête exécutaient des rondes infernales, en compagnie de monstres aux yeux flamboyants et aux figures d’animaux. Tous ces fantômes s’ébattaient dans une atmosphère phosphorescente pareille à du feu liquide et qui éclairait tout l’horizon comme un immense incendie.

C’est seulement alors que Mongommery aperçut, à une encablure à peine du rivage, un navire qui s’avançait à toute vapeur et qui, lui aussi, semblait entouré d’une éblouissante auréole de clarté. Sa coque, ses agrès et ses mâts étaient dessinés en traits de flamme et, dans les haubans, se jouaient des monstres pareils à ceux qu’on apercevait dans le ciel. Ces êtres étranges glissaient le long des cordages, sautillaient de vergue en vergue, comme si les lois de la pesanteur n’eussent pas existé pour eux.

Moller, qui, en sa qualité d’Irlandais, était superstitieux, sentait ses cheveux se hérisser sur sa tête. Ses dents claquaient, et il se voyait déjà empoigné par les griffes de tous les êtres de cauchemar qui semblaient prêts à s’abattre sur l’île.

– Nous sommes perdus ! s’écria-t-il. Je savais bien, moi, que tout cela finirait mal ! Les Lords de la Main Rouge ont fait un pacte avec le diable !… Et, maintenant, le moment est arrivé où nous allons tous être emportés, et l’île avec nous, dans le fin fond de l’enfer !…