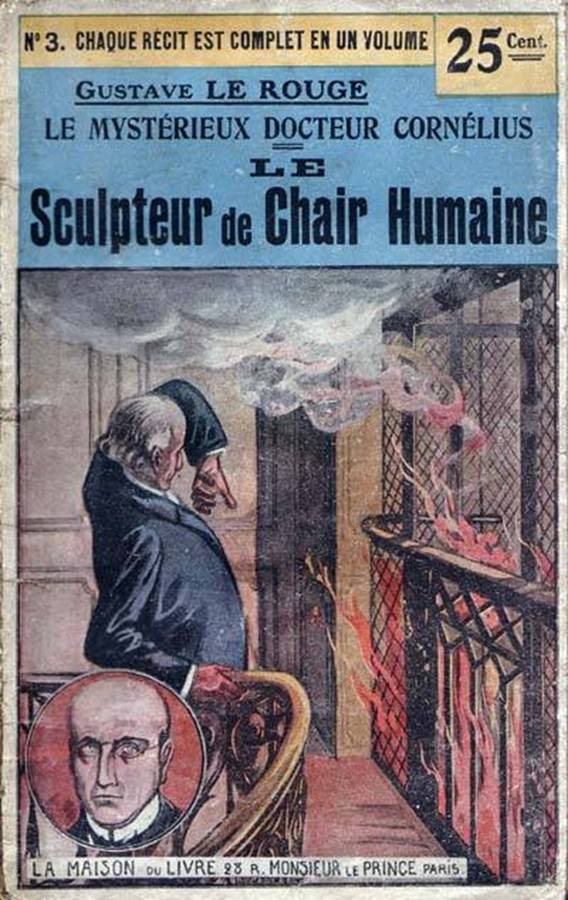

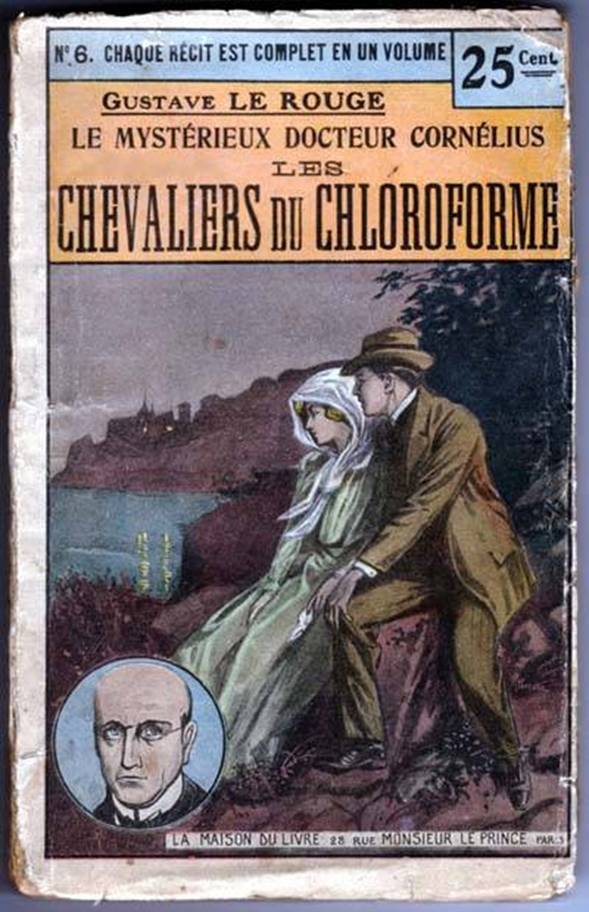

Gustave Le Rouge

LE MYSTÉRIEUX DOCTEUR CORNÉLIUS

TOME II

1912-1913

Paris, Maison du livre moderne

18 volumes

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

SEPTIÈME ÉPISODE …Un drame au Lunatic-Asylum

CHAPITRE PREMIER Une maladie foudroyante

CHAPITRE IV Le repas des caïmans

CHAPITRE VI Une joviale réception

HUITIÈME ÉPISODE L’automobile fantôme

CHAPITRE PREMIER Mr. Steffel n’est pas content

CHAPITRE II La buvette du Grand Wigwam

CHAPITRE IV La « Maison Bleue »

CHAPITRE V Deux serviteurs modèles

CHAPITRE VII Une mésaventure du baron Fesse-Mathieu

NEUVIÈME ÉPISODE Le cottage hanté

CHAPITRE PREMIER La bodega du « Vieux-Grillage »

CHAPITRE II Une lettre rassurante

CHAPITRE III Les malheurs d’un manager

CHAPITRE IV Un locataire fantastique

CHAPITRE VI Un chien détective

DIXIÈME ÉPISODE Le portrait de Lucrèce Borgia

CHAPITRE PREMIER Balthazar Buxton, collectionneur

CHAPITRE III Un déplorable accident

CHAPITRE IV Un drame de la misère

ONZIÈME ÉPISODE Cœur de gitane

CHAPITRE III Une soubrette compromettante

CHAPITRE VII La gitane héroïque

À propos de cette édition électronique

SEPTIÈME ÉPISODE

…Un drame au Lunatic-Asylum

CHAPITRE PREMIER

Une maladie foudroyante

Il n’était bruit dans New York que du prochain mariage de l’ingénieur Harry Dorgan et de miss Isidora, la fille du milliardaire Fred Jorgell, directeur de la Compagnie de navigation des paquebots Éclair. Fred Jorgell était une personnalité très sympathique dans les milieux financiers et industriels. Ces paquebots Éclair, construits avec la collaboration de l’ingénieur Harry Dorgan, détenaient le record de la vitesse ; grâce à leur coque extra-légère en aluminium et nickel, grâce à leur machine chauffée au pétrole, ils effectuaient en quatre jours la traversée du Havre à New York. Aussi les actions de la société émises à cent dollars étaient maintenant cotées trois mille dollars dans toutes les Bourses de l’univers.

Bien qu’à cause de certains malheurs de famille le mariage de miss Isidora dût être célébré dans l’intimité la plus stricte, il n’était question que des innombrables et fabuleux cadeaux adressés à la fiancée de tous les points de l’Amérique.

On citait entre autres merveilles une reproduction exacte du célèbre « collier de la reine » que dut acheter Marie-Antoinette et qui fut volé par la comtesse de Lamotte-Valois, un service de toilette en or massif avec incrustations d’opales et d’aigues-marines, un meuble de salon en quartz fondu, c’est-à-dire en cristal de roche, une bicyclette en vermeil, sans compter les tableaux de maîtres, les bijoux, les fourrures précieuses et les objets d’art de toute sorte.

Chaque matin, en compagnie de sa lectrice, l’excellente mistress Mac Barlott, et du secrétaire particulier de Fred Jorgell, miss Isidora prenait plaisir à ouvrir elle-même les caisses et les écrins qui arrivaient en foule au palais paternel.

À peine convalescent d’une blessure qu’il avait reçue dans une attaque nocturne, le secrétaire de Fred Jorgell, un Français nommé Agénor Marmousier, était encore très faible et très pâle ; mais le bonheur de miss Isidora avait hâté sa guérison et il goûtait une joie enfantine en assistant au déballage des cadeaux de noce.

– Qu’est-ce que ceci ? dit mistress Mac Barlott avec curiosité.

Et elle coupa les ficelles qui entouraient le papier de soie où se trouvait un écrin.

– Peuh ! fit-elle d’un ton méprisant, une parure d’émeraudes, nous en avons déjà sept ou huit !

Pendant ce temps, Agénor ouvrait avec précaution une longue caisse de cèdre. Cette caisse en renfermait une seconde en acajou.

– Je me demande ce qu’il peut bien y avoir là-dedans ! s’écria miss Isidora, dévorée de la fièvre de la curiosité.

– Nous allons bien voir, répondit Agénor en poussant le verrou d’argent qui fermait la caisse d’acajou.

La jeune fille jeta un cri de surprise en apercevant une réduction en argent du dernier paquebot que venait de lancer Fred Jorgell et qui s’appelait le Miss Isidora. Les moindres détails du bâtiment avaient été scrupuleusement imités, mais toutes les pièces de cuivre étaient reproduites en or, les fanaux rouges et verts étaient figurés par des rubis et les hublots par de petits diamants. Ce navire en miniature était un énorme bijou d’un prix fabuleux.

À ce moment, miss Isidora se sentit doucement saisie par la taille, puis deux mains se posèrent sur ses yeux en même temps que des lèvres brûlantes effleuraient son front.

La jeune fille poussa un petit cri, mais elle se rassura bien vite et sourit en reconnaissant dans l’auteur de cette tendre plaisanterie l’ingénieur Harry Dorgan qui était entré dans le salon sur la pointe des pieds.

– Je suis furieuse, dit miss Isidora avec un radieux sourire qui était en formelle contradiction avec ses paroles. Est-ce agir en homme sérieux ?

– Il faut me pardonner cet enfantillage.

– Soit, mais à une condition, c’est qu’une autre fois vous m’embrasserez d’une façon moins « shocking ».

– Je suis prêt à le faire, dit l’ingénieur.

Et de nouveau il appuya ses lèvres sur le front pur de la jeune fille dans un long et tendre baiser.

– Vous ne restez pas avec nous, monsieur Harry ? demanda Agénor. Vous assisteriez à l’ouverture de toutes ces caisses mystérieuses.

– Impossible. Je ne suis venu que pour souhaiter le bonjour à ma chère Isidora avant de me rendre à mon bureau. Le lancement des trois nouveaux paquebots nous donne une besogne terrible.

– Je ne vous retiens plus. À tantôt, mon cher Harry, murmura miss Isidora en serrant avec une délicieuse émotion la main de son fiancé.

L’ingénieur une fois parti, l’examen des cadeaux continua.

– Qui a bien pu donner à miss Isidora le beau paquebot d’argent ? demanda Agénor.

– Ce ne peut être que Mr. Fred Jorgell, répondit mistress Mac Barlott.

– Je suis sûre que c’est bien lui, fit miss Isidora. Le paquebot d’argent, c’est certainement la surprise dont il me parlait hier à table. Ce présent m’est doublement cher, car il me rappelle à la fois mon père et mon fiancé. N’est-ce pas Harry – j’en suis justement fière – qui a dressé les plans de ce paquebot, le plus rapide de l’univers ?

À ce moment, deux serviteurs apportèrent une longue caisse de bois de santal ornée des initiales de la jeune fille. Mistress Mac Barlott ouvrit la caisse d’une main impatiente.

– Cela vient de Paris ! s’écria-t-elle ; voici la marque de Worth, le grand couturier. C’est une robe sans doute plus belle que celles que vous avez déjà reçues.

– Voyons, dit miss Isidora.

Et d’une main agitée de la petite fièvre de la coquetterie, elles déplièrent les nombreux papiers de soie.

– Je m’en doutais, dit la gouvernante, c’est une robe de satin blanc toute brodée de perles.

– Elle est splendide. Qu’en pensez-vous, monsieur Agénor ?

– C’est une pure merveille, une véritable œuvre d’art. Il faut la déployer, que nous puissions l’admirer dans son entier.

Aidée de mistress Mac Barlott, miss Isidora étala avec mille précautions la luxueuse robe virginale sur un des divans du salon.

Mais tout à coup la jeune fille jeta un cri d’épouvante : sur le corsage, à la place du cœur, une main sanglante était brodée avec de petits rubis et cette empreinte effrayante se détachait nettement sur la blancheur immaculée de l’étoffe aux reflets d’argent.

– Je suis maudite ! s’écria la jeune fille en se reculant avec un frisson d’horreur. Mes ennemis veulent me faire comprendre par cet affront que le nom que j’apporte à Harry est souillé d’une tache sanglante et que je suis la sœur de Baruch l’assassin. Ah ! je le vois maintenant, je ne serai jamais heureuse.

– Remettez-vous, mademoiselle, murmura Agénor. Ne croyez pas que l’on ait voulu vous faire injure. Je crains plutôt que cet envoi ne vienne de l’association de la Main Rouge dont votre père s’est toujours montré un adversaire acharné…

Miss Isidora ne l’écoutait plus. L’émotion avait été trop forte. La jeune fille venait de perdre connaissance. Agénor et mistress Mac Barlott n’eurent que le temps de la recevoir dans leurs bras.

Les soins usités en pareil cas lui furent prodigués. Elle revint à elle et, à force de raisonnements ingénieux et de bonnes paroles, ses amis parvinrent à la rassurer un peu.

La fatale robe fut soustraite à tous les regards et il fut convenu qu’on ne mettrait pas Fred Jorgell au courant de l’incident ; mais toute la joie de la fiancée était gâtée. Ce fut avec une languissante indifférence qu’elle assista au déballage des autres cadeaux. La Main Rouge avait fané les sourires sur tous les visages et semé l’angoisse dans tous les cœurs.

Tous pensaient à la fatale robe, mais personne n’osait en parler. Ce fut la gouvernante qui, la première, se hasarda à dire :

– Ne croyez-vous pas, miss Isidora, qu’il serait bon de prévenir votre fiancé ?

– Non, murmura la jeune fille, pas cela !

– Cependant, si vous courez un danger, si cet envoi n’est pas une macabre fumisterie, si c’est bien une réelle menace de la redoutable association…

– Qu’importe. C’est déjà suffisant que j’aie, moi, à souffrir, sans que le bonheur de mon cher Harry, sa tranquillité soient troublés par des misérables.

– Mais, miss, avez-vous bien réfléchi ?

– Oui. Je vous le dis une fois pour toutes, je veux que mon fiancé ne soit pas prévenu et je vous serai reconnaissante, à vous, mistress, ainsi qu’à M. Agénor, de ne plus jamais me rappeler cette sinistre main sanglante.

Après cette déclaration, la jeune milliardaire, délaissant le salon où s’amoncelaient les cadeaux, remonta dans sa chambre pour y réfléchir.

La courageuse jeune fille possédait une grande puissance sur elle-même et lorsque, deux heures plus tard, elle redescendit pour s’asseoir aux côtés de son père et de son fiancé, son visage s’était complètement rasséréné ; elle paraissait calme, heureuse et souriante comme chaque jour. Harry Dorgan, si perspicace qu’il fût, ne put lire sur ses traits la trace d’aucun souci, d’aucune préoccupation.

L’ingénieur était d’excellente humeur. Il venait de découvrir un dispositif qui permettait de réaliser une économie de vingt pour cent sur le combustible.

– Tout va pour le mieux, dit-il à Fred Jorgell, et je suis assez en avance dans mes travaux pour que le congé que je prendrai à l’occasion de notre mariage ne nuise en rien à la bonne conduite des travaux de la Compagnie des paquebots Éclair.

– Vous pourrez prendre autant de congé que vous voudrez, dit Fred Jorgell avec un gros rire. N’est-ce pas, ma petite Isidora ?

La jeune fille ne répondit que par un timide sourire et baissa les yeux en rougissant.

– Ce matin, dit tout à coup l’ingénieur, j’ai reçu une lettre très intéressante d’un inventeur inconnu. Il s’agit d’un nouveau moteur à turbines.

Et il tira de sa poche une enveloppe qui renfermait une carte carrée couverte, sur les deux faces, d’une microscopique écriture. Fred Jorgell jeta un coup d’œil sur la missive et la rendit à Harry Dorgan.

– Ces caractères sont beaucoup trop fins pour ma vue, murmura-t-il. Il sera plus simple que vous m’expliquiez l’affaire en deux mots.

Harry Dorgan remit la lettre dans sa poche.

– De fait, dit-il, ces pattes de mouche sont presque indéchiffrables. J’ai mis une bonne demi-heure à les lire.

À ce moment, miss Isidora remarqua que l’ingénieur avait aux extrémités du pouce et de l’index de la main droite deux rougeurs qui ressemblaient à des écorchures.

– Qu’est-ce que cela ? demanda-t-elle en prenant la main du jeune homme. Vous vous êtes blessé, mon cher Harry ?

– Mais non. C’est une légère irritation de la peau que je ne sais trop à quoi attribuer et qui me cause une certaine démangeaison.

– Vous n’aviez pas ces rougeurs ce matin, ce me semble ?

– Non. Cela m’est venu tout d’un coup pendant que je lisais mon courrier. Mais bah ! cela s’en ira tout seul comme c’est venu.

L’incident fut oublié et, après avoir déjeuné rapidement, l’ingénieur se rendit de nouveau à son bureau et se plongea dans un travail absorbant. Au courrier du soir, il y avait une nouvelle lettre de l’inventeur inconnu du nouveau moteur à turbines.

Le texte, de même que la signature, étaient aussi peu lisibles que ceux de la première missive et Harry Dorgan passa beaucoup de temps à la déchiffrer. Quand il en eut terminé la lecture, il s’aperçut tout à coup que ses doigts avaient beaucoup enflé, puis il ressentit un étrange malaise, une sorte de vertige. Il quitta son bureau plus tôt que de coutume, persuadé que le grand air dissiperait ce mal de tête qu’il attribuait au surmenage des jours précédents. Mais, une fois dans la rue, le mal, au lieu de s’atténuer, ne fit que s’accroître et empirer. Ses jambes flageolaient sous lui, il avait des éblouissements, ses oreilles bourdonnaient. Il se trouvait si faible qu’au lieu de revenir à pied comme il se l’était promis il dut prendre un taxi-cab.

Au dîner, il ne put toucher à aucun des mets. Une soif ardente le dévorait et il voyait danser devant ses yeux des myriades de points noirs comme il arrive dans certains cas de fièvre. Enfin, il se sentait accablé d’une inexplicable fatigue. Mais pour ne pas inquiéter miss Isidora il se raidit contre la souffrance et réussit à prendre part à la conversation comme de coutume.

Cependant miss Isidora n’avait pu s’empêcher de remarquer sa pâleur, et elle avait observé que les rougeurs suspectes qui se trouvaient aux extrémités du pouce et de l’index s’étaient entourées d’un cerne violâtre et s’étaient creusées au centre comme deux petites plaies. Sur les instances de la jeune fille, il promit de soigner ce qu’il appelait un bobo insignifiant et, sous prétexte de travaux urgents, il regagna l’appartement meublé qu’il occupait à peu de distance de l’hôtel de son futur beau-père.

Une fois seul dans sa chambre, Harry fut pris de frissons, de douleurs lancinantes dans la région de l’estomac et il se sentit si mal qu’il dut se coucher en envoyant le domestique attaché à sa personne lui chercher un médecin.

Le praticien, après avoir examiné le malade, déclara que son état était de peu de gravité et devait être attribué à la fièvre causée par la fatigue. Il conseilla du sommeil, du repos, un bain tiède et des calmants.

Sitôt après le départ du docteur, Harry Dorgan tomba dans un sommeil de plomb. Il ne se réveilla que très tard dans la matinée.

– Comment ! balbutia-t-il en jetant un coup d’œil sur la pendule électrique placée près de son lit, déjà neuf heures et demie, mais je devrais être à mon bureau depuis une heure !

Il fit un mouvement brusque pour se lever. Il ne put y réussir. Ses membres étaient ankylosés, il éprouvait une sourde douleur dans toutes les articulations. Péniblement, il se dressa sur son séant et ses regards se portèrent sur la grande glace de la psyché placée en face de lui et où se reflétait son image. Il poussa un cri de surprise.

Son visage, d’une pâleur livide, était marbré de taches violâtres, ses lèvres blêmes et ses paupières rouges et gonflées.

– Je suis malade et même très malade, bégaya-t-il. Que va dire ma chère Isidora ?

Il allongea la main jusqu’au bouton du timbre électrique situé à son chevet. Quelques minutes plus tard, le waiter entra dans la chambre. À la vue d’Harry Dorgan il se recula, vaguement épouvanté.

– Qu’avez-vous donc, master, demanda-t-il, vous êtes malade ?

– Oui, balbutia l’ingénieur d’une voix faible. Je suis même très malade… Voulez-vous aller prévenir Mr. Fred Jorgell que je n’irai pas à mon bureau ce matin et que je ne viendrai sans doute pas déjeuner… Mais n’exagérez rien. Dites que je suis légèrement indisposé et que ce soir j’irai mieux sans doute…

Le waiter se hâta d’aller faire la commission.

Quand il entra dans le cabinet de Fred Jorgell, miss Isidora s’y trouvait en compagnie de son père. En apprenant la maladie de son fiancé, elle fut envahie d’un funèbre pressentiment. Tout de suite elle songea à la main sanglante brodée sur la robe nuptiale.

– Mon Dieu, murmura-t-elle Harry est malade !… Je tremble d’apprendre une catastrophe !… Et moi qui n’ai voulu prévenir ni mon fiancé ni mon père de la menace terrible suspendue sur leur tête !

Miss Isidora se sentait le cœur bourrelé de remords. S’exagérant sa faute, elle se regardait comme la cause de la maladie de l’ingénieur.

– J’aurais dû l’avertir, se répétait-elle.

Elle résolut de réparer le mal en racontant immédiatement la vérité à son père.

Le milliardaire se montra très affecté de cette confidence et pourtant il essaya de rassurer sa fille.

– Évidemment, dit-il, tu as eu tort de ne pas me prévenir, mais je suis persuadé qu’il n’y a aucune corrélation entre la maladie d’Harry Dorgan et l’injurieux envoi d’hier.

Miss Isidora s’était levée.

– Je vais voir Harry ! s’écria-t-elle impétueusement. Ma place est au chevet de mon époux !…

– Je t’accompagne, dit Fred Jorgell avec agitation, mais auparavant je vais donner des ordres pour que le chef de la police de New York soit prévenu et que mon hôtel soit particulièrement surveillé, gardé s’il le faut par une vingtaine de robustes détectives. D’ailleurs, ajouta le milliardaire, tu t’inquiètes peut-être à tort. Le waiter n’a parlé que d’une légère indisposition.

– Non. Harry est gravement malade. Je le devine, je le sens, j’en suis sûre.

Un quart d’heure plus tard, le milliardaire et sa fille pénétraient dans la chambre du malade. En apercevant les traits défigurés d’Harry Dorgan, miss Isidora eut un cri déchirant.

– Mes pressentiments ne m’avaient pas trompée, murmura-t-elle avec accablement. Harry est très malade ! Mais, puisqu’il en est ainsi, je ne veux plus le quitter, c’est moi qui le soignerai, qui le veillerai et qui le guérirai !…

L’ingénieur, rassemblant toute son énergie par un suprême effort, s’était redressé en souriant – d’un sourire navrant.

– Je ne suis pas si mal que vous croyez, balbutia-t-il d’une voix faible comme un souffle ; je vous assure, ma chère Isidora, que je vais déjà beaucoup mieux…

– Je veux vous soigner moi-même. N’est-ce pas déjà comme si j’étais votre épouse, ne la serai-je pas dans quelques jours ?

Le malade eut un geste de vive dénégation.

– Non, articula-t-il péniblement, je ne veux pas. La maladie dont je souffre est peut-être contagieuse et c’est déjà une imprudence d’être venue et de m’avoir serré la main.

Fred Jorgell s’était approché.

– Harry, dit-il, je vous considère déjà comme si vous faisiez partie de la famille, j’approuve entièrement Isidora et je trouve son dévouement tout naturel. D’ailleurs, vous n’êtes pas si gravement malade que vous le croyez et j’ai déjà pris les mesures nécessaires pour qu’avant une heure les plus célèbres médecins de New York soient ici. Il faudrait que votre mal fût vraiment bien grave pour ne pas céder devant la science.

– D’ailleurs, ajouta Isidora, quand on combat énergiquement le mal, il s’en va. C’est une lutte comme une autre. Il s’agit d’être vainqueur.

– De l’énergie, j’en ai, murmura le malade d’une voix faible.

– Et nous en aurons, s’il le faut, pour vous. Que diable ! je ne tiens pas à être privé d’un collaborateur dont les services me sont aussi précieux.

Et le milliardaire, bien qu’il fût au fond sérieusement alarmé, eut un rire cordial comme s’il n’eût pas pris au sérieux la maladie de l’ingénieur.

Laissant miss Isidora au chevet de son fiancé, Fred Jorgell se retira, après avoir constaté qu’Harry Dorgan se trouvait moralement très réconforté par cette visite. Le milliardaire devait revenir peu après, accompagné des médecins qu’il avait fait mander téléphoniquement. Il venait de sortir de la maison meublée lorsqu’un personnage, vêtu comme un domestique, y pénétra.

– Je voudrais voir Mr. Harry Dorgan, dit-il au gérant.

– C’est que, lui fut-il répondu, Mr. Dorgan est très malade. Il garde le lit et l’on attend plusieurs médecins qui doivent venir en consultation. Mais de la part de qui venez-vous ?

– De la part de Mr. Fred Jorgell.

– Mais il sort d’ici, reprit le gérant avec méfiance.

– Alors c’est que nous nous sommes croisés en route. Je cours le rejoindre.

Et l’homme s’esquiva sans demander de plus amples explications.

Cent pas plus loin, il entra dans l’arrière-salle d’un bar, en ce moment presque désert, et où deux hommes l’attendaient. C’étaient Joe Dorgan, le frère même de l’ingénieur, et un médecin célèbre à New York où il était connu sous le nom de « sculpteur de chair humaine », le docteur Cornélius Kramm. L’homme leur rendit rapidement compte de sa mission et se retira.

Cornélius et Joe Dorgan, une fois seuls, échangèrent un sourire diabolique.

– Je crois, fit Cornélius, que le mariage de miss Isidora n’est pas près de se conclure. La charmante miss pourrait bien devenir veuve avant que d’être mariée.

– Cet Harry que je déteste va enfin disparaître, murmura Joe avec une haineuse crispation de la face.

– Pour cela, soyez sans crainte. Avec le microbe que je lui ai inoculé et qui est à peine connu de quelques rares savants, Harry Dorgan n’en a pas pour plus de huit jours au maximum.

Les deux bandits s’entretinrent encore pendant quelque temps, puis ils regagnèrent l’automobile qui les attendait à quelque distance de là.

La Main Rouge triomphait cette fois encore. Harry Dorgan allait mourir.

CHAPITRE II

La lèpre verte

L’ingénieur Antoine Paganot et sa fiancée Mlle Andrée de Maubreuil, prenaient le thé en compagnie d’Oscar Tournesol dans un petit salon du Preston-Hotel. Leurs amis, Roger Ravenel et Frédérique, étaient sortis pour quelques emplettes. Tous trois étaient plongés dans la tristesse et le découragement.

– Nous n’avons eu que de la malchance depuis notre arrivée à New York, dit la jeune fille. Ç’a été d’abord la tentative d’assassinat dont nous avons failli être victimes de la part des « Chevaliers du Chloroforme » Nous comptions sur l’aide du milliardaire Fred Jorgell pour retrouver M. Bondonnat, mais voici que le futur gendre du milliardaire tombe malade et que tous nos projets sont ajournés, remis à une date indéfinie.

Le bossu Oscar réfléchissait.

– On ne m’ôtera pas de l’idée, murmura-t-il à mi-voix, que l’étrange maladie dont souffre l’ingénieur Harry est due à un empoisonnement. Les plus célèbres médecins n’ont pas su dire ce que c’était que cette étrange affection. Et le malade est à la dernière extrémité.

– Vous avez eu des nouvelles ce matin ? demanda Andrée.

– L’ingénieur Harry est à l’agonie. Sa mort n’est plus qu’une question de jours, d’heures peut-être.

– Il est certain, dit Antoine Paganot, qu’il y a là quelque chose d’inexplicable.

– Il y a trois jours, reprit Oscar, Mr. Harry était plein de vie et de santé. Aujourd’hui, on dirait presque un cadavre. Le visage est livide, marbré de taches violettes, les paupières sanguinolentes et gonflées. Le malade a horreur des aliments et il éprouve d’intolérables souffrances dans les régions du cerveau et de l’estomac. Enfin, tous les membres sont agités d’un tremblement convulsif.

– C’est singulier, dit l’ingénieur. Voilà des symptômes qui se rapportent étrangement à ceux que cause une maladie très peu connue et qui, sous le nom de lèpre verte, causait au Moyen Âge d’affreux ravages en Russie et en Pologne. Je serais vraiment curieux de voir de près le malade.

– Qui sait, murmura Oscar, se raccrochant à cette espérance, si vous n’arriveriez pas à découvrir la cause du mal ?

– Allez voir Mr. Dorgan, approuva Andrée ; je serais bien heureuse que vous pussiez le sauver. Comme miss Isidora doit souffrir ! Je me mets à sa place par la pensée. Quel ne serait pas mon chagrin si je vous voyais atteint d’un si épouvantable mal !

– Eh bien, nous y allons !

Oscar Tournesol et l’ingénieur s’étaient levés. Une demi-heure plus tard ils se présentaient à l’hôtel du milliardaire, où tout le monde était plongé dans la consternation. Oscar alla droit au bureau qu’occupait Agénor, le secrétaire particulier de Fred Jorgell.

Agénor écouta avec attention les explications du bossu et applaudit à son initiative. Il connaissait l’ingénieur Paganot, aussi renommé comme médecin que comme inventeur.

– Vous avez eu là une excellente idée, mon cher compatriote, lui dit-il. Venez avec moi. Mais ne perdons pas un instant, car dans le lamentable état où se trouve le pauvre Harry Dorgan les heures, les minutes mêmes sont précieuses.

Tous trois sautèrent dans l’auto qui, jour et nuit, stationnait dans la cour de l’hôtel, et ils arrivèrent à la maison meublée où se trouvait l’appartement d’Harry. Sur un mot que fit passer Agénor à Fred Jorgell, ils furent introduits sans difficulté dans la chambre du malade. Là, ils se trouvèrent en présence d’un spectacle navrant. Sombre, la face creusée par le chagrin, vieilli de dix ans, Fred Jorgell se tenait dans un coin. Près de lui, miss Isidora pleurait silencieusement. L’on n’entendait que le bruit de ses sanglots et les râles sifflants qui s’échappaient de la poitrine du moribond.

– À quoi me servent mes milliards ! murmura le vieillard en crispant les poings avec une sourde rage. Tous ces médecins sont des ânes, habiles seulement à soutirer des dollars aux naïfs. Ils n’ont même pas su dire le nom de la maladie dont le fiancé de mon enfant est en train de mourir.

– Je ne sais pas si je serai plus heureux que mes confrères, dit modestement Antoine Paganot, mais je vais essayer.

Miss Isidora leva vers lui son beau visage baigné de larmes.

– Ah, monsieur ! bégaya-t-elle en joignant des mains suppliantes. Sauvez mon Harry adoré et toute la fortune de mon père est à vous !

– Oui, toute ma fortune, répéta Fred Jorgell.

– Il ne s’agit pas de cela, dit Paganot, voyons le malade.

Il s’approcha du lit où reposait Harry Dorgan, plongé dans une sorte d’état comateux, la tête renversée en arrière, les prunelles révulsées. La lèvre inférieure était pendante et les narines déjà pincées comme celles des moribonds.

Miss Isidora sentait son cœur battre à grands coups dans sa poitrine pendant qu’Antoine Paganot, au milieu d’un silence tragique, procédait à l’examen du malade.

– Je ne m’étais pas trompé, s’écria-t-il tout à coup, c’est bien la lèpre verte.

– Est-ce une maladie guérissable ? demanda la jeune fille palpitante d’angoisse.

– Quelquefois, répondit Antoine Paganot qui, soucieux, réfléchissait, se demandant par quel hasard ce microbe de la lèpre verte, cultivé seulement comme une curiosité dans quelques laboratoires de l’Europe et de l’Amérique, avait pu être inoculé à l’ingénieur Harry Dorgan.

Tout à coup, l’attention de Paganot fut attirée par la main droite du patient dont l’index et le pouce portaient des boursouflures tuméfiées et formant une plaie hideuse.

– Voilà, songea-t-il, des écorchures singulièrement placées. Ne serait-ce pas par là que le microbe s’est introduit dans l’organisme ?

Son regard errait distraitement autour de la chambre. Tout à coup, il se porta sur une carte couverte d’une fine écriture et à l’angle de laquelle se trouvait très nettement marquée l’empreinte d’un pouce. Il prit la carte, en regarda le verso. Une autre trace de doigt y était marquée, celle de l’index, sans doute, car le geste le plus naturel que l’on fasse pour tenir une carte dont on fait la lecture, c’est de la prendre entre ces deux doigts.

Or, c’est précisément le pouce et l’index du malade qui portaient des blessures correspondant aux empreintes. Cette constatation donna beaucoup à penser au jeune homme. Il demeurait silencieux, lorsqu’il ressentit lui-même un étrange picotement à l’extrémité du pouce et de l’index à l’aide desquels, machinalement, il avait continué à tenir la carte. Il regarda ses doigts : ils portaient déjà la trace d’une imperceptible rougeur. Il ne put s’empêcher de pâlir et rejeta précipitamment le carton, puis, apercevant sur une étagère un flacon de lysol, il s’en servit pour antiseptiser rapidement sa main droite.

Miss Isidora et Fred Jorgell avaient suivi tous ses gestes avec une curiosité poignante. Ils comprenaient que l’instant était décisif.

– Que se passe-t-il donc ? demanda fiévreusement Fred Jorgell, et qu’avez-vous découvert ?

– Mr. Harry Dorgan a été empoisonné, déclara gravement Antoine Paganot.

– La menace de la Main Rouge !… murmura Isidora frissonnante.

Le silence de la consternation régna quelques minutes dans la chambre.

Seul, Antoine Paganot continuait à fureter nerveusement dans les coins de la pièce. Tout à coup, il aperçut une seconde carte couverte de la même écriture fine et illisible. Et, comme la première, elle portait deux empreintes disposées de la même façon, mais d’une couleur différente.

– Quand Mr. Harry a-t-il reçu ces cartes ? demanda-t-il d’une voix brève.

– La veille du jour où il est tombé malade.

– C’est cela même. Je m’explique tout. Ces deux cartes ont dû lui parvenir à deux ou trois heures d’intervalle l’une de l’autre ?

– C’est-à-dire, expliqua miss Isidora, que la première est arrivée au courrier du matin et la seconde à celui du soir.

– J’en sais assez maintenant, reprit Antoine, pour être fixé sur le procédé qu’ont employé les criminels. Je vous expliquerai cela tout à l’heure, mais le plus pressé est de combattre le mal.

Et il libella rapidement une ordonnance et la remit au bossu qui sortit en courant pour la faire exécuter.

– Maintenant, continuait le jeune homme, vous allez avoir l’explication. La première carte est imbibée d’une substance vésicante de la nature de la cantharide et dont le contact, même prolongé pendant peu de temps, produit des excoriations et des ampoules. Je viens moi-même d’en avoir un exemple, ajouta-t-il en montrant l’extrémité de ses doigts. C’est pour que la personne à qui la lettre est destinée soit obligée de la tenir longtemps que l’écriture est à dessein fine, illisible et serrée.

– Oui, réfléchit Fred Jorgell, Harry nous a dit qu’il avait mis plus d’une demi-heure à la déchiffrer.

– La seconde carte, elle, a été imbibée d’une culture du microbe de la lèpre verte qui a trouvé dans les légères plaies du pouce et de l’index un terrain tout préparé, une issue commode, qui lui a permis de se glisser dans l’organisme.

– Je châtierai les empoisonneurs, s’écria Fred Jorgell en serrant les poings d’un air menaçant.

– Je crois que vous aurez grand-peine à les découvrir. Le moyen qu’ils ont employé montre que ce sont des gens fort intelligents et, bien entendu, l’adresse donnée sur la carte doit être fausse, de même que la signature est illisible.

À ce moment, Oscar revenait apportant divers flacons et une seringue de Pravaz.

– J’espère que je suis arrivé encore à temps, s’écria Antoine Paganot, je vais essayer des injections hypodermiques pour combattre l’empoisonnement du sang, mais j’ai besoin d’être seul pour procéder à cette opération. Dans une demi-heure, je serai à même de vous dire si vous pouvez encore conserver quelque espoir.

Tout le monde quitta la chambre. Miss Isidora sortit la dernière, se retournant pour jeter à l’ingénieur Paganot un regard chargé de muettes supplications.

– Vous le sauverez, n’est-ce pas ? murmura-t-elle.

– Hélas ! miss, je ferai tout mon possible, mais cela ne dépend pas de moi. Que n’ai-je été appelé un jour plus tôt.

La demi-heure de délai s’écoula, pour Fred Jorgell et sa fille et pour leurs amis, dans toutes les affres de l’angoisse. Réfugiés dans un petit salon de la maison meublée, ils épiaient anxieusement la marche des aiguilles sur le cadran de l’horloge et les minutes leur paraissaient longues comme des années.

– Il y a dix minutes que la demi-heure est passée, s’écria miss Isidora en se levant impatiemment. Si nous allions voir !

– Non, dit Fred Jorgell, attendons encore.

Mais, à ce moment, l’ingénieur Paganot pénétra brusquement dans la pièce. La physionomie du jeune homme était radieuse.

– Mes amis, s’écria-t-il d’une voix que la joie et l’émotion faisaient trembler, une réaction salutaire s’est opérée dans l’état de notre malade, et dès maintenant je crois pouvoir répondre de sa vie. Il n’y a plus qu’à continuer le traitement que j’ai commencé et, d’ici deux jours, le mieux s’accentuera. D’ailleurs, je veillerai moi-même à ce que mes prescriptions soient suivies de point en point.

Fred Jorgell, trop ému pour remercier l’ingénieur d’une autre manière, lui broya la main d’un énergique shake-hand. Miss Isidora balbutia de vagues paroles de remerciement, mais la pâleur avait disparu de son visage et la flamme de l’espoir brillait de nouveau dans ses beaux yeux.

D’ailleurs, l’énergique traitement appliqué par l’ingénieur Paganot réussit complètement. Le soir du même jour, le malade sortit de l’état comateux où il était plongé. Les taches bleuâtres de son visage s’atténuèrent et il passa une nuit assez tranquille.

Le lendemain, l’état général s’améliora encore et deux jours après on pouvait regarder Harry Dorgan comme définitivement hors de danger.

Pendant tout ce temps, l’hôtel du milliardaire, de même que la maison meublée où était soigné l’ingénieur, furent gardés à vue par des détectives de choix ; les cartes furent analysées par un chimiste assermenté et les assertions d’Antoine Paganot se trouvèrent pleinement vérifiées. La première carte avait été trempée dans un mélange vésicant d’une activité extraordinaire et l’autre, examinée au microscope, laissa voir distinctement les bacilles de la lèpre verte dont elle était imprégnée.

La police, est-il besoin de le dire, rechercha vainement l’expéditeur des missives empoisonnées. Une seule chose paraissait certaine, c’est qu’elles émanaient des affiliés de la Main Rouge. Mais, comme le dit Fred Jorgell à sa fille, il n’y avait, pour le moment, rien à faire contre les insaisissables bandits. Le mieux était de faire bonne garde et d’attendre que la police eût enfin mis la main sur les chefs de l’association, ce qui ne pouvait tarder, car un groupe de capitalistes, à la tête duquel se trouvait Fred Jorgell, avait offert des primes considérables qui devaient stimuler le zèle des détectives.

Cependant, la guérison d’Harry Dorgan marchait à grands pas. Il allait entrer en convalescence. Miss Isidora résolut de profiter de ce qu’Harry n’avait plus un besoin immédiat de sa présence pour aller faire à Antoine Paganot une visite de remerciement.

Elle se rendit donc au Preston-Hotel, accompagnée d’Agénor, assez âgé et assez sérieux pour lui servir de chaperon.

En montant dans l’ascenseur qui devait la déposer sur le palier même de l’étage habité par les Français, miss Isidora ne put réprimer une étrange émotion. N’allait-elle pas, peut-être, se trouver en présence de celle dont le père avait été assassiné par Baruch ? Dans son empressement à aller remercier Antoine Paganot, elle n’avait pas encore songé à cette éventualité, mais il était trop tard pour reculer. Déjà un waiter l’introduisait, ainsi qu’Agénor, dans un petit salon où se trouvaient Mlle de Maubreuil et l’ingénieur.

En voyant entrer l’Américaine, Andrée s’était levée. Sans l’avoir jamais vue, elle reconnut miss Isidora à la description qu’on lui en avait faite. Malgré tout son empire sur elle-même, elle pâlit et tout son sang reflua vers son cœur. Elle se trouvait en présence de la sœur du meurtrier de son père. Miss Isidora avait deviné ce qui se passait dans son âme et, s’avançant vers elle, elle murmura d’une voix que l’émotion faisait trembler :

– Mademoiselle, je sais que ma place ne devrait pas être ici, que ma présence ravive dans votre cœur de cruels souvenirs, mais il fallait que je remercie M. Paganot auquel je dois la vie de mon fiancé. Il fallait que je lui en exprime toute ma reconnaissance et aussi que je lui demande, de la part de mon père, quelle récompense il désire pour l’inappréciable service qu’il nous a rendu. Mademoiselle, n’est-ce pas que vous me pardonnez d’être venue ?

– Miss Isidora, répondit Andrée de Maubreuil avec effort, je sais que vous êtes loyale et généreuse. Je ne puis vous rendre responsable du crime d’un autre. Qu’il ne soit plus jamais question entre nous de ce passé sanglant…

Tout en parlant, Andrée tendait sa main à Isidora. La jeune fille la prit et la serra, mais toutes deux étaient tellement émues qu’elles avaient des larmes dans les yeux. Il y eut un moment de silence attristant.

Ce fut Agénor qui reprit le premier la conversation.

– N’oubliez pas, miss Isidora, fit-il, que nous sommes venus demander à M. Paganot quels honoraires il désire pour la cure miraculeuse qu’il vient d’opérer.

– Il ne saurait être question entre nous d’une récompense quelconque, déclara l’ingénieur. Je suis trop heureux d’avoir pu être agréable au protecteur de notre ami Oscar.

– Savez-vous, dit tout à coup Andrée, ce qui ferait le plus de plaisir à M. Paganot ?

– Dites vite, s’écria Miss Isidora, c’est accordé d’avance.

– Eh bien, reprit la jeune fille, retrouvez le père de mon amie Frédérique, M. Bondonnat, et vous nous aurez largement récompensés du service que mon fiancé vous a rendu.

– Nous le retrouverons, fit gravement miss Isidora, la main tendue comme pour un serment, nous le retrouverons, dût mon père dépenser pour cela toute sa fortune.

À ce moment, Frédérique, ignorant qu’il y eût des visiteurs, entra brusquement dans le salon. L’ingénieur Paganot fit les présentations. Et, tout de suite, la fille du milliardaire et la nouvelle venue sympathisèrent.

– Excusez-moi d’être entrée ainsi sans crier gare, dit joyeusement Frédérique, mais je vous apporte une bonne nouvelle.

– De quoi s’agit-il ?

– Je viens de recevoir une lettre de mon père. La voici, je vais vous la lire, ajouta-t-elle en tirant de son corsage une enveloppe toute froissée. Tous se rapprochèrent avec curiosité pendant que Frédérique lisait.

« Ma chère enfant,

« Je suis heureusement vivant et en bonne santé. Je suis, il est vrai, séquestré, gardé à vue, dans un endroit sur lequel il m’est impossible de te donner aucun renseignement, mais je ne cours aucun danger. Je suis entre les mains de riches capitalistes qui me font – un peu malgré moi, il est vrai – travailler à certaines découvertes, mais ils doivent m’indemniser et, ce qui est beaucoup plus important pour moi, me rendre très prochainement à la liberté.

« Mes geôliers m’interdisent de t’écrire avec plus de détails, mais ne te fais pas d’inquiétude à mon sujet, je serai bientôt de retour.

« Embrasse bien de ma part mon autre fille Andrée et prends patience.

« Mille baisers de ton vieux père.

« Prosper Bondonnat. »

« P.-S. – Mes amitiés à mes excellents collaborateurs, Roger Ravenel et Paganot. »

– Drôle de lettre, s’écria Agénor quand Frédérique eut terminé sa lecture.

– Oh ! répliqua la jeune fille, c’est bien un autographe de mon père. Il a une façon de barrer ses T, de faire ses F et de parapher sa signature qui n’appartient qu’à lui. Je reconnaîtrais son écriture entre mille.

– Voyons l’enveloppe, dit l’ingénieur. Cette lettre a été adressée en Bretagne, puis réexpédiée à New York.

– Mais d’où venait-elle, voilà ce qu’il importe de savoir.

– D’Amérique, reprit Paganot qui examinait attentivement les estampilles postales. Cela nous prouve toujours une chose, c’est que M. Bondonnat est bien en Amérique et que nous avons eu raison en venant l’y chercher. Cette lettre a été jetée à la poste à La Nouvelle-Orléans.

– Eh bien ! déclarèrent d’une voix Andrée et Frédérique, nous irons à La Nouvelle-Orléans. Nous allons y partir le plus tôt possible.

– Précisément, dit miss Isidora, mon père possède à la Nouvelle-Orléans de nombreux correspondants qui se mettront à votre disposition pour tous les renseignements imaginables. Dès demain, je vous enverrai par Oscar une dizaine de lettres de recommandation qui vous seront, j’en suis sûre, de la plus grande utilité.

Andrée et Frédérique remercièrent miss Isidora qui prit congé d’elles en leur renouvelant la promesse qu’elle avait faite de les aider de toute la puissance des milliards paternels dans la recherche qu’elles allaient entreprendre.

Cette journée fut heureuse pour tout le monde. Le petit clan des Français était heureux d’avoir enfin des nouvelles de M. Bondonnat, et miss Isidora et son père voyaient avec une indicible satisfaction que l’ingénieur Harry Dorgan entrait en pleine convalescence.

Quant aux menaces de la Main Rouge, personne ne voulait ou n’osait y penser.

CHAPITRE III

La cabine 29

Après un fatigant voyage en railway, Andrée, Frédérique et les fiancés des deux jeunes filles étaient arrivés à Saint Louis sur le Mississippi. Descendus dans un excellent hôtel situé sur les quais du fleuve, l’hôtel de La Louisiane, dont le nom français les avait séduits, ils se levèrent le lendemain matin assez tard. Ils déjeunèrent sommairement et ils se disposaient à faire une promenade dans l’intérieur de la ville, lorsque leur attention fut attirée par une gigantesque affiche d’une polychromie hurlante et qui se trouvait apposée dans la cour intérieure de l’hôtel.

Voici le texte exact de ce placard :

Précieux avertissement

aux ladies et gentlemen amateurs de tourisme

OXYGÈNE-CÉLÉRITÉ-MUSIQUE

Atmosphère vivifiante des forêts du Mississippi

Voyage extra-rapide sur le yacht de luxe

L’ARKANSAS

Orchestre de 30 musiciens.

Cuisine française et anglaise.

Confortable de premier ordre.

Innombrables attractions à bord.

Pêche. Chasse. Sports de tout genre.

L’Arkansas effectue le trajet de Saint Louis

à La Nouvelle-Orléans en trente heures

PRIX DES PLACES

Première classe 120 dollars.

Seconde classe 80 dollars.

Les quatre Français étaient occupés à lire cette affiche, digne de Barnum, lorsqu’un des gérants de l’hôtel s’approcha d’eux et, après les avoir salués obséquieusement :

– Mesdames et messieurs, dit-il en excellent français, j’ai vu sur le livre de l’hôtel que vous vous rendez à La Nouvelle-Orléans. S’il m’était permis de vous donner un conseil, je vous engagerais à prendre passage à bord de l’Arkansas. C’est peut-être un peu plus cher que sur les steamboats ordinaires, mais cet inconvénient est largement compensé par d’autres avantages.

– Lesquels ? demanda l’ingénieur Paganot.

– Cette affiche en indique la plus grande partie. En outre, l’Arkansas, ne pouvant emporter qu’une centaine de passagers, tous gentlemen du meilleur monde, vous évitera la promiscuité désagréable des paquebots ordinaires. Tous ceux qui ont descendu les rives du superbe fleuve dans ces conditions n’ont eu qu’à se louer de leur excursion. En outre, ajouta le gérant pour aller au-devant d’une objection qu’il lisait dans les regards de l’ingénieur, je vous dirai que je n’ai aucun intérêt à ce que vous preniez passage à bord d’un paquebot plutôt que d’un autre.

– La proposition est séduisante, dit Andrée de Maubreuil, sans remarquer l’obstination à bon droit suspecte du gérant.

– Nous y réfléchirons, ajouta Frédérique.

– C’est que, fit l’homme en insistant de plus belle, il faudra me donner réponse avant six heures. L’Arkansas lève l’ancre demain matin.

– Il suffit, dit Roger Ravenel impatienté. Vous aurez votre réponse en temps voulu.

Les quatre Français sortirent de l’hôtel sans remarquer que l’obséquieux gérant les suivait de loin d’un regard à la fois ironique et haineux.

– Ils ont l’air à peu près décidés, grommela-t-il entre ses dents. Je crois bien qu’ils embarqueront.

Il ne se trompait pas. Les jeunes voyageurs, après avoir vu l’Arkansas, un élégant petit vapeur en acier de construction récente, se résolurent à adopter ce mode de voyage que tout le monde, d’ailleurs, leur recommandait comme plus court, moins fatigant et plus pratique. Ils firent donc transporter leur léger bagage à bord du yacht, et le lendemain, vers neuf heures, ils prenaient possession de leurs cabines pendant que l’Arkansas levait l’ancre au son d’un orchestre endiablé, exécutant avec une furia tout américaine le Yankee-Doodle, la Marseillaise et le Danube bleu.

Le pavillon étoilé fut hissé à la corne d’artimon et l’on partit.

Les passagers, dont le pont était couvert, étaient vêtus avec une certaine élégance qui, chez nous, eût paru quelque peu voyante. Ils arboraient des complets à carreaux de couleur hurlante, des cravates invraisemblables et des gilets rutilants. Presque tous étaient coiffés de casquettes de voyage ornées de petits drapeaux ou d’écussons désignant les sociétés sportives auxquelles ils appartenaient. Beaucoup étaient munis de jumelles, de longues-vues et de Kodaks qu’ils braquaient tour à tour sur les deux rives du fleuve.

Le Mississippi est, à cet endroit, presque aussi large qu’un lac. Il roule ses eaux jaunâtres et boueuses entre deux berges marécageuses couvertes d’une moisson de plantes aquatiques que continuent un peu plus loin d’immenses acréages de cotonniers, de maïs, coupés de temps en temps par des bouquets de bois. Çà et là apparaissaient des villes ou des villages tapis au fond de quelque petite baie avec leurs usines aux hautes cheminées noires et leurs estacades de pilotis qui s’avançaient dans l’eau fangeuse du fleuve.

La chaleur était accablante ; des domestiques noirs se hâtèrent de dresser sur le pont de longues tentes de coutil, sous lesquelles la plupart des voyageurs s’installèrent sur des sièges de rotin, pendant que des barmen faisaient circuler les plateaux chargés de cocktails incendiaires.

Vers onze heures, la cloche du bord sonna pour le lunch. Le menu ne différait guère de celui des hôtels où les quatre Français étaient déjà descendus ; c’était l’inévitable soupe aux huîtres, le saumon à la canadienne et les gigantesques rosbifs entourés de tout un arsenal de sauces corrosives dans de petits flacons aux étiquettes multicolores. Le pale ale et le stout étaient excellents, mais les vins, qualifiés de vins de France et comptés en supplément, étaient exécrables. Somme toute, l’ordinaire ne démentait pas trop les promesses du prospectus.

C’est pendant ce premier lunch qu’Andrée et Frédérique remarquèrent deux convives d’un certain âge dont la physionomie et les manières leur inspirèrent une instinctive répulsion. L’un d’eux avait une de ces figures qui restent gravées dans le souvenir dès qu’on les a vues seulement une fois. Son crâne énorme était entièrement chauve, ses yeux sans cils, pareils à des yeux d’oiseau de proie, étaient abrités par de larges lunettes d’or, l’expression de son regard avait quelque chose de fascinateur et d’inquiétant. Les lèvres étaient minces, le visage maigre, rasé, presque squelettique. Il s’exprimait avec une lenteur et une sécheresse glaciales et donnait à première vue l’impression d’une intelligence géniale jointe à une méchanceté diabolique.

Son compagnon, sans doute son frère, car il avait avec lui un air de vague ressemblance, en différait entièrement comme physionomie et comme aspect.

Autant l’autre était maigre, émacié et morose, autant il était corpulent, rubicond et jovial.

Son sourire bienveillant, ses yeux gris clair pleins de franchise le rendaient tout d’abord sympathique, mais si l’on observait avec attention ses mâchoires trop développées, ses vastes oreilles, ses mains énormes aux doigts courts et aux pouces en billes, on se sentait beaucoup moins rassuré.

Ces deux hommes étaient énigmatiques et troublants.

Pendant tout le repas, ils ne prononcèrent que quelques paroles, mais ils ne quittaient pas des yeux les Français, et Frédérique, surtout, sentait peser sur elle le regard hypnotique de l’homme aux lunettes d’or et elle éprouvait un étrange malaise.

Ce fut avec un véritable soulagement qu’elle vit les deux inconnus se lever de table et monter sur le pont où ils allaient fumer un cigare.

– Quelles étranges physionomies ! murmura la jeune fille avec un léger frisson, de véritables personnages d’Hoffmann ou d’Edgar Poe. Ils m’ont coupé l’appétit.

– On ne voit de ces têtes-là qu’en Amérique, répondit Roger Ravenel ; ce sont peut-être, d’ailleurs, de très honnêtes gens.

– J’en doute fort, fit l’ingénieur Paganot en hochant la tête. J’ai entendu dire que l’un d’eux était un médecin connu, quant à l’autre ce doit être un négociant quelconque.

La conversation dévia peu à peu et, le lunch terminé, tout le monde remonta sur le pont pour admirer le paysage qui, à mesure qu’on avançait, se renouvelait incessamment.

On apercevait beaucoup de crocodiles : les plus jeunes, alertes et frétillants comme des lézards, les plus gros, les patriarches, se laissant entraîner paresseusement au fil de l’eau, le dos recouvert d’une mousse verdâtre qui les faisait ressembler à de vieux troncs d’arbre à la dérive.

Les deux étrangers aux mines inquiétantes avaient disparu. Sitôt après le déjeuner ils étaient rentrés dans une cabine, la cabine 29, et s’étaient fait apporter du champagne glacé et des cigares.

– Alors, fit l’homme aux lunettes d’or en baissant la voix, ce sera pour ce soir, n’est-ce pas ?

– Oui, mon cher Cornélius, il n’est que temps que nous soyons débarrassés de ces maudits Français qui nous ont déjà causé un tort considérable.

– Baruch ne sait rien ?

– Non, on lui apprendra la chose quand elle sera terminée. C’est infiniment préférable. S’il n’est pas content, nous lui dirons que nous n’avons pas eu le temps de le consulter, que le péril était urgent.

– Oui, cela vaut beaucoup mieux, mais notre homme ne vient pas vite.

– Oh ! il n’est pas en retard, dit Fritz en tirant sa montre. Il se nomme Dodge, il a déjà été condamné pour vol et pour meurtre et il est entièrement dévoué à la Main Rouge. Il a séjourné d’ailleurs pendant plusieurs mois à l’île des pendus et faisait partie des sentinelles surveillant le vieux Bondonnat. J’aurais beaucoup préféré Slugh.

– Oui, mais Slugh n’est pas encore guéri des coups de revolver que lui a donnés Fred Jorgell, j’ai bien cru qu’il n’en réchapperait pas…

À ce moment, on frappa trois coups régulièrement espacés à la porte de la cabine. Fritz et Cornélius s’empressèrent d’appliquer sur leurs visages deux masques de caoutchouc, puis ils attendirent. On frappa de nouveau.

– Entrez, dit Cornélius.

L’homme qui pénétra dans la cabine était un robuste compagnon aux vêtements de toile bleue, au visage et aux mains noircis par le charbon. Il tenait respectueusement sa casquette à la main.

– Fermez la porte, dit Fritz.

– Sirs, j’ai reçu un avis de me rendre à la cabine 29.

Et il montrait un billet portant comme signature une main grossièrement tracée à l’encre rouge.

– C’est bien, reprit Fritz. Nous t’avons fait appeler. Nous avons des ordres à te donner de la part des Lords de la Main Rouge. Il faut que, cette nuit, lorsque tous les passagers seront endormis dans leurs cabines, l’Arkansas sombre sans que personne puisse être sauvé. Rien n’est plus facile que de produire une voie d’eau dans la cale. Il suffit d’enlever quelques planches. Cela ne demande pas une heure de travail. Tu auras soin, bien entendu, de nous conduire à terre dans une des chaloupes avant l’accident.

Dodge, un des chauffeurs de l’Arkansas, ne semblait pas décidé. Cornélius lut de l’hésitation dans son regard.

– Songe bien, fit-il de sa voix glaciale et coupante comme la bise de décembre, que tu dois obéir aux ordres des Lords. Tu ne cours aucun risque, d’ailleurs, et tu n’ignores pas que, sans la Main Rouge qui te couvre de sa puissante protection, tu n’aurais pas quarante-huit heures à vivre.

– Sirs, dit humblement Dodge, j’obéirai. À onze heures et demie précises, je viendrai vous chercher dans cette cabine pour vous faire descendre dans le canot.

Fritz tendit au chauffeur une bank-note de cinquante dollars.

– Voici, dit-il, qui te permettra de payer à boire aux gens de l’équipage. Il faut qu’ils soient suffisamment ivres pour ne pas te déranger dans ton travail. Maintenant, tu peux te retirer.

Dodge sortit à reculons et, sitôt qu’il se fut retiré, Fritz et Cornélius enlevèrent leurs masques et s’empressèrent de quitter la cabine 29.

Ils remontèrent sur le pont au moment même où la cloche du bord annonçait que l’Arkansas allait accoster le long des quais de bois d’un village riverain pour mettre à terre quelques passagers et en laisser monter d’autres.

L’échange des passagers se fit assez rapidement. Il n’en monta qu’une dizaine, presque tous gros cultivateurs de la région. Parmi eux se trouvait un jeune homme de mine et de mise élégantes dont la vue produisit une étrange impression sur Mlle de Maubreuil. Elle eut la sensation rapide d’avoir vu ces traits-là quelque part, mais où ? Elle n’eût pu le dire.

L’inconnu franchit la passerelle et son regard rencontra celui d’Andrée. La jeune fille, sous le rayon magnétique de ses prunelles, ressentit au cœur une douloureuse commotion. Ce regard l’avait pour ainsi dire matériellement blessée, comme si elle eut reçu un coup de poignard. Elle détourna la tête avec une sorte de répulsion instinctive pendant que le jeune homme, après l’avoir suivie d’un long regard, se perdait dans la foule des passagers dont le pont du vapeur était encombré.

Par quelle étrange association d’idées Andrée de Maubreuil se rappela-t-elle tout à coup en cet instant ce cauchemar qui pendant longtemps avait hanté ses nuits le samedi de chaque semaine et qui, maintenant, ne se représentait plus que rarement à elle ?

La jeune fille ne put s’empêcher de frissonner, mais elle n’osa confier à personne l’étrange pressentiment dont elle était assaillie.

Pendant ce temps, l’inconnu, en s’avançant à travers la foule des voyageurs, n’avait pas tardé à apercevoir Fritz et le docteur Cornélius. Il échangea avec eux un clin d’œil imperceptible et tous trois descendirent à la cabine 29, spécialement choisie par Cornélius parce qu’elle était isolée des autres. Les deux frères essayaient à peine de dissimuler leur mécontentement à la vue du nouveau venu.

– Ah ça ! mon cher Baruch – ou plutôt, mon cher Joë –, que se passe-t-il donc pour que vous courriez ainsi après nous ? s’écria Cornélius ; votre arrivée est une vraie surprise.

– Il se passe des choses très graves, dit Baruch, dont la physionomie exprimait l’inquiétude et la mauvaise humeur. Et tout d’abord, je viens de recevoir, par marconigramme, une nouvelle des plus fâcheuses. Lord Burydan s’est évadé de l’île des pendus en compagnie de l’Indien Kloum.

– Mais au moins, demanda Fritz précipitamment, le vieux Bondonnat ne s’est pas échappé ?

– Non, mais il ne s’en est fallu que de peu de chose. Il était déjà monté dans la nacelle de son aéronef – dont entre parenthèses lord Burydan s’est emparé –, lorsqu’un de nos fidèles agents, Sam Porter, l’a empoigné à bras-le-corps et a empêché son évasion.

Fritz et son frère échangèrent un regard furieux et dépité.

– J’ai toujours dit, grommela Cornélius, que ce vieux Français était rusé comme le diable et qu’il finirait par nous glisser un jour ou l’autre entre les doigts comme une anguille.

– Oh ! reprit Baruch, j’ai télégraphié de doubler la surveillance et je ne crois pas que ce soit de sitôt que le vieillard puisse combiner un nouveau plan de fuite. Mais ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle que je vous apporte. Mon frère, Harry Dorgan, est maintenant complètement rétabli. La fameuse lèpre verte l’a retenu au lit à peine plus longtemps qu’une grippe bénigne.

– Cela, nous le savons, répliqua Cornélius avec impatience, puisque c’est l’ingénieur Paganot, précisément un élève de notre prisonnier de l’île des pendus, qui a réussi à découvrir le microbe et qui a appliqué au malade un traitement approprié.

– Oui, répliqua Baruch avec emportement, mais ce que vous ignorez, c’est que mon pseudo-père, William Dorgan, en apprenant que son rejeton était gravement malade, a mis de côté tout orgueil et toute rancune et est allé le voir. Tout ce que j’avais fait devient inutile. Maintenant, ils sont réconciliés, et William Dorgan consent même au mariage de son fils avec miss Isidora.

– Diable ! cela se gâte, murmura Fritz entre ses dents.

– Oui, ajouta Cornélius sur le même ton, il est grand temps d’intervenir d’une façon énergique.

– En tout cas, reprit Baruch, dont la colère longtemps contenue se déchaînait, il faudrait éviter certaines maladresses du genre de celles qui ont été commises sans qu’on m’en ait prévenu.

– Quelles maladresses, s’il vous plaît ? demanda Cornélius dont les prunelles d’oiseau de proie scintillèrent derrière le cristal de ses lunettes d’or.

– Ma sœur Isidora a reçu une robe brodée d’une main sanglante. Pourquoi a-t-on fait cela ? C’est aussi ridicule que maladroit !

– Nous avons nos raisons, répliqua sèchement Cornélius. Cet envoi emblématique, précédant de quelques heures la maladie subite d’Harry Dorgan, était destiné à frapper Fred Jorgell et sa fille d’une terreur telle que…

– Eh bien, interrompit Baruch avec un ricanement sinistre, le résultat a été tout différent de celui que vous espériez. Maintenant, Fred Jorgell et les Français ont fait cause commune. Ils vont remuer ciel et terre pour découvrir M. Bondonnat.

Fritz eut un haussement d’épaules.

– Les Français ne nous gêneront pas longtemps.

– Pourquoi cela ?

– Parce que, ce soir, ils n’existeront plus. L’Arkansas aura sombré corps et biens. Il y a à bord des affiliés de la Main Rouge et toutes nos dispositions sont prises.

Baruch était devenu blême de rage.

– Cela ne sera pas, déclara-t-il en serrant les poings. Je le constate depuis quelque temps, vous ne vous donnez plus la peine de me consulter lorsqu’il s’agit de prendre une décision importante. C’en sera vite fait de notre association si la discorde se met parmi nous !

– Il ne s’agit pas de cela, répondit Fritz d’un ton conciliant ; il est urgent de se débarrasser de ces Français qui sont pour nous un danger. Nous avons saisi au vol une occasion propice. Nous étions persuadés que vous seriez de notre avis. Il n’y a pas de quoi vous mettre en colère.

– Lorsque vous avez quitté New York, reprit Baruch, il n’était pas question de ce projet. La lettre expédiée à Mlle Frédérique devait être simplement un moyen de séparer Fred Jorgell de ses alliés et d’attirer ceux-ci jusqu’à La Nouvelle-Orléans pour leur faire perdre du temps en démarches inutiles et nous permettre, à nous, de prendre une résolution à leur sujet.

– Oui, mais chemin faisant nous avons réfléchi qu’il était de beaucoup préférable de nous débarrasser d’un seul coup de ces gens-là dans une catastrophe qui paraîtra naturelle à tout le monde et ne forcera pas la justice à intervenir. Quand l’Arkansas sera au fond du Mississippi, bien malin celui qui pourrait arriver à savoir comment le naufrage s’est produit. Si vous réfléchissez un instant, vous serez de mon avis.

Baruch avait eu le temps de se calmer et avait repris peu à peu son sang-froid.

– Eh bien, précisément, fit-il d’un ton net et tranchant, j’ai réfléchi. Il ne faut pas que cette catastrophe ait lieu. Je m’y oppose absolument.

– Et la raison ?

– C’est que je ne veux pas qu’Andrée de Maubreuil périsse. Je l’ai vue tout à l’heure encore sur le pont et nos regards se sont croisés. Je l’aime autant que je l’aimais autrefois lorsque j’étais chez son père. Elle me détestait, elle me déteste sans doute encore, mais justement ce sera mon triomphe à moi de me faire aimer d’elle, de gré ou de force, et c’est pour cela que je veux qu’elle vive.

Cornélius et Fritz se consultaient du regard et demeuraient hésitants et perplexes.

– Comprenez bien, d’ailleurs, dit encore Baruch, que le moment serait très mal choisi pour attirer l’attention sur la Main Rouge. Je sais qu’Harry Dorgan me déteste, il a d’ailleurs de bonnes raisons pour cela ; et je suis sûr qu’il me soupçonne d’avoir été pour quelque chose dans sa maladie. Il ne suffirait que d’une enquête menée avec sagacité pour découvrir que c’est nous qui sommes ces fameux Lords de la Main Rouge dont l’existence est passée, en Amérique, à l’état de légende. Réfléchissez à votre tour et voyez s’il n’est pas préférable de montrer de la prudence.

La discussion se prolongea pendant une heure entière. Cornélius et son frère, bien qu’à contrecœur, finirent par céder aux raisons de Baruch. Ils savaient qu’il avait dit vrai en annonçant une véritable levée de boucliers contre la Main Rouge. De grandes précautions étaient nécessaires, momentanément du moins.

Au moment où les trois bandits venaient de tomber d’accord, on frappa de la manière convenue à la porte de la cabine 29.

D’un geste rapide, les trois Lords se couvrirent le visage de leurs masques, puis Fritz alla ouvrir.

C’était Dodge, le chauffeur.

– Sirs, dit-il, mes préparatifs sont terminés. J’attends vos ordres définitifs. Le canot qui doit vous emmener est déjà hissé sur son portemanteau.

– Tes préparatifs seront pour cette fois inutiles, dit Cornélius. La catastrophe qui avait été décidée n’aura pas lieu. Retourne à ton travail et oublie ce que tu as vu et entendu.

– Mais les cinquante dollars ?

– Garde-les, ils t’appartiennent.

Le chauffeur se retira, au comble de la surprise causée par ce dénouement inattendu.

Quelques heures plus tard, à la nuit tombante, les trois Lords de la Main Rouge profitaient d’une escale de l’Arkansas dans le port d’une bourgade riveraine pour descendre à terre. Ils se firent conduire à la gare la plus proche où ils prirent le rapide de New York.

CHAPITRE IV

Le repas des caïmans

Pendant tout le temps que Baruch était demeuré à bord de l’Arkansas, Andrée de Maubreuil, subissant, sans s’en rendre compte, une sorte de suggestion, avait été en proie à un malaise proche de l’angoisse. Sitôt que le bandit et ses deux acolytes eurent quitté le navire, elle éprouva, sans en bien comprendre la cause, un soulagement immédiat. Elle respira comme si elle eut été tout à coup délivrée d’un accablant fardeau. La nuit se passa pour elle d’une façon très tranquille dans la cabine qu’elle partagea avec Frédérique, et qui, sans être luxueuse, offrait un confort très suffisant.

Levées de bonne heure, les deux jeunes filles montèrent sur le pont, où leurs fiancés les avaient déjà précédées. Tous quatre s’extasièrent devant le panorama qui était splendide. La végétation plus luxuriante et d’un caractère différent annonçait l’approche de la zone tropicale. Les rives étaient bordées de bambous géants, les bois devenaient plus fréquents, et les palmiers, les tulipiers, les lauriers et les cèdres y étaient nombreux. Le fleuve lui-même avait doublé de largeur et il était maintenant parsemé d’îlots marécageux et verdoyants d’où l’approche du vapeur faisait s’envoler des nuées d’oiseaux aquatiques. Les embarcations de toutes sortes, steamboats, voiliers, chalands, pirogues, etc., voguaient en grand nombre autour de l’Arkansas. Andrée et Frédérique aperçurent même d’énormes trains de bois qui descendaient au fil de l’eau. Il y avait là les preuves d’un trafic intense dont nos calmes fleuves de la vieille Europe ne sauraient donner la moindre idée.

La température était devenue intolérable. Des vapeurs jaunâtres montaient des eaux surchauffées du fleuve et les caïmans devenaient innombrables. Ils s’ébattaient par centaines, par milliers tout autour du vapeur. On entendait distinctement le claquement sec de leurs mâchoires et on distinguait leurs petits yeux féroces qui étaient comme allumés d’une lueur sanglante.

Les passagers s’amusèrent d’abord à leur jeter des épluchures de toutes sortes : croûtes de pain, pelures de banane et jusqu’à des journaux roulés en boule. Puis, des sportsmen qui se trouvaient à bord s’avisèrent de tuer quelques-uns de ces monstres avec des carabines de précision.

Cette idée eut le plus grand succès. Toutes les armes à feu du bord furent mises en réquisition et bientôt le vapeur avança au milieu d’un feu roulant de détonations, d’un vrai crépitement de fusillade.

La plupart des balles des chasseurs improvisés allaient ricocher sur l’épaisse cuirasse d’écaille dont les caïmans sont couverts. Pour les tuer, il fallait les atteindre à l’œil ou au ventre, les deux seules parties vulnérables de leur individu. Ce n’était pas chose commode. Seuls quelques tireurs émérites réussirent à accomplir ce tour de force ; mais sitôt qu’un caïman était tué ou simplement blessé à mort, ses congénères se précipitaient sur lui et le déchiquetaient férocement, avec de petits cris assez semblables aux vagissements d’un nouveau-né.

Le fleuve s’était teint de sang sur une large surface. Andrée et Frédérique, qui trouvaient le spectacle de cette boucherie profondément répugnant, se disposaient à descendre dans leurs cabines, lorsqu’il se produisit un incident tout à fait inattendu.

Pour éviter les îlots, qui occupent en cet endroit le centre du fleuve, le vapeur avait dû se rapprocher de la côte où d’immenses champs de cotonniers apparaissaient, parsemés de villages composés de huttes de paille et habités par des Noirs, pour la plupart anciens esclaves, qui sont très nombreux dans la région.

Tout à coup, les passagers de l’Arkansas virent déboucher d’un fourré de bananiers et de palmiers épineux deux hommes en haillons, qui détalaient de toute la vitesse de leurs jambes, espérant sans doute trouver un refuge dans les vastes marécages dont le fleuve est bordé.

Ils étaient chaudement poursuivis par une troupe de Noirs, armés de bâtons, de fourches et même de fusils et de revolvers. Les nègres gagnaient du terrain de minute en minute et ils poussaient déjà des hurlements de triomphe en déchargeant leurs armes dans la direction des fugitifs qui paraissaient à bout de forces.

Le capitaine de l’Arkansas, en bon Yankee passionné pour tous les sports, même pour la chasse à l’homme, donna l’ordre au timonier de se rapprocher du rivage pour permettre aux passagers de suivre les péripéties de la lutte. On vit alors que les deux fuyards étaient un Blanc et un Peau-Rouge. Déjà les paris s’engageaient.

– Je mets cinq dollars sur le Blanc.

– Et moi dix sur le Peau-Rouge. Il a des jarrets superbes.

– Tenu ?

– Tenu !

– J’accepte les Noirs à dix contre un.

Mais tout à coup les choses prirent une autre tournure. On sait quels sont aux États-Unis le mépris et la haine des hommes blancs pour les nègres. Ceux-ci ont au théâtre des places spéciales, en chemin de fer on ne leur permet de monter que dans certains wagons, dans les restaurants même un Noir ne s’aviserait jamais de venir s’asseoir à la table où un Blanc se trouve déjà.

Les parieurs, qui s’étaient d’abord amusés de la poursuite, ne tardèrent pas à passer de la curiosité à l’indignation.

– C’est une honte, s’écria un gros marchand de blé de Saint Louis, Yankee pur sang ; voilà maintenant que les hommes noirs se mettent à chasser les citoyens américains comme si c’étaient de simples sangliers.

– C’est indigne !

– Il faut empêcher cela.

– Sus aux moricauds !

– Il faut tirer sur les nègres !…

– C’est cela !…

Les cervelles étaient arrivées à un état d’exaltation intense. Quelques gentlemen, plus décidés que les autres, intimèrent au capitaine l’ordre d’approcher l’Arkansas du rivage autant que cela serait possible et en même temps de détacher du vapeur un canot pour recueillir les fugitifs. Le capitaine yankee qui, au fond, était exactement de l’avis de ces passagers ne se fit pas tirer l’oreille pour obéir. Louvoyant avec précaution entre les bancs de boue, et de joncs, le vapeur se rapprocha du rivage. Pendant ce temps, les tireurs qui venaient d’exercer leur adresse contre les caïmans s’empressaient de recharger leurs armes et couraient chercher de nouvelles munitions dans leurs cabines.

Sitôt qu’ils furent à bonne portée, les Noirs furent accueillis par une décharge générale. Trois ou quatre tombèrent, plus ou moins grièvement blessés, aux cris de joie de l’assistance.

– Bien tiré, sir ! un coup superbe. Hourra pour la vieille Amérique !

– Mort aux Noirs !

Voyant leurs camarades blessés, les nègres s’étaient arrêtés net, tout ébahis de cette intervention inattendue. Ils se gardèrent bien de riposter, sachant combien il aurait été grave pour eux d’attaquer un navire américain. Le moins qui eût pu leur arriver eût été d’être pendus haut et court comme pirates.

Après une courte délibération, ils battirent prudemment en retraite et ils eurent bientôt disparu dans l’immense et ondoyant océan des plantations de coton et de maïs. Les deux fugitifs, sans que personne s’y opposât, gagnèrent paisiblement le canot qui les transporta à bord du vapeur.

À peine eurent-ils mis le pied sur le pont qu’ils furent entourés d’un cercle de curieux pleins de sympathie pour l’état lamentable où ils se trouvaient. Ils offraient, il faut le dire, un spectacle pitoyable. De leurs vêtements arrachés, brûlés par place, il ne leur restait que des lambeaux. Ils étaient couverts de boue et de sang, balafrés d’égratignures et meurtris de coups.

De tous côtés les exclamations se croisaient.

– Coquins de Noirs, dans quel état ont-ils mis ces pauvres gens !

– Il faut leur donner des habits !

– Et, avant tout, leur faire boire un bon coup de whisky, cela les remettra.

– Ils doivent avoir faim !

– Non, le whisky d’abord, ils mangeront après.

Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées que les deux fuyards, si miraculeusement échappés à la mort, étaient en possession chacun d’une veste et d’un pantalon de matelot en bonne toile à carreaux et tenaient en main un gobelet d’étain rempli d’excellent rye-bourbon. Ils absorbèrent à longs traits la généreuse liqueur.

– C’est un vrai velours sur l’estomac, dit le Blanc.

Le Peau-Rouge ne fit aucune réflexion, mais il but comme si c’eût été de l’eau pure le second gobelet de l’ardent breuvage qu’une passagère complaisante venait de lui verser.

– Maintenant, dit quelqu’un, ils vont nous expliquer d’où ils viennent et nous raconter leurs aventures.

– Volontiers, répondit le Blanc, je vous dois bien cela.

Il n’acheva pas sa phrase. Dans la foule des passagers, il venait d’apercevoir le chauffeur Dodge et sa physionomie avait pris une expression de colère et de haine épouvantable.

– Ah ! voici un de ces coquins ! rugit-il. Je me suis juré que j’étranglerais le premier qui me tomberait sous la main.

Et il ajouta d’une voix tonitruante :

– Gentlemen, cet homme est un bandit, un tramp. Je le connais et je vais en faire justice séance tenante.

Malgré la couche de charbon qui recouvrait son visage, Dodge était devenu livide.

– Ce n’est pas vrai, c’est un mensonge, bégaya-t-il d’une voix étranglée.

– Ah ! ce n’est pas vrai, attends un peu ; tu vas voir de quel bois je me chauffe !

Profitant de la surprise générale, le fugitif avait saisi Dodge par sa cravate et le serrait à l’étouffer. Une courte lutte s’ensuivit, mais Dodge était loin d’être aussi vigoureux que son adversaire. En un clin d’œil celui-ci l’eut renversé, râlant, sous son genou. La galerie se préparait déjà à l’applaudir lorsque se produisit une péripétie tout à fait inattendue. Le vainqueur empoigna le vaincu à bras-le-corps et, l’élevant en l’air à la force du poignet, il le lança par-dessus le bord.

Un cri d’horreur s’échappa de toutes les poitrines. Les passagers se penchèrent vers le fleuve. À la place où était tombé le misérable, il n’y avait plus qu’une grande tache rouge au milieu de laquelle une dizaine de crocodiles se battaient furieusement avec de sinistres claquements de mâchoires.

Le premier moment de surprise passé, les passagers de l’Arkansas, indignés d’un acte sanglant dont ils ne s’expliquaient pas la raison, se précipitèrent contre les deux fugitifs avec des cris menaçants !

– La loi de lynch ! la loi de lynch !

Tel était le cri dominant.

– Il faut les jeter à l’eau.

– Tous les deux !

– Le Blanc et le Rouge !

– Ils ne valent pas mieux l’un que l’autre !

– Cela va régaler les crocodiles !

En présence de tous ces poings menaçants qui se tendaient vers lui, l’inconnu était demeuré impassible. Lui et l’Indien, son compagnon, s’étaient adossés à la porte d’une cabine et semblaient décidés à vendre chèrement leur vie. Le premier qui s’approcha d’eux reçut un formidable coup de poing dans le creux de l’estomac. Un autre fut lancé d’un coup de pied à l’autre extrémité du pont. Cinq adversaires furent ainsi successivement mis hors de combat.

Quelqu’un proposa d’abattre ce redoutable boxeur à coups de revolver, mais cette motion fut accueillie par des protestations unanimes.

– Non, pas de revolver, ce n’est pas le franc jeu ! Il faut voir s’il sera le plus fort !

Les Américains sont très appréciateurs du véritable courage, sous quelque forme qu’il se manifeste. Comme on le voit, l’attitude résolue des deux fugitifs leur avait déjà concilié certaines sympathies parmi les passagers. Antoine Paganot jugea que le moment était peut-être opportun pour intervenir en faveur de ces deux hommes dont la conduite était trop extraordinaire pour n’avoir pas une raison d’être sérieuse.

– Ladies et gentlemen, dit le Français en s’avançant hardiment au milieu du groupe, il me semble qu’il serait imprudent d’agir avec précipitation. Ces hommes ont le droit d’être jugés légalement. Je suis sûr, d’ailleurs, qu’il y a là-dessous quelque mystère.

– Oui, répliqua l’inconnu, j’ai agi comme je le devais ; le bandit que j’ai jeté en pâture aux caïmans était un membre de la Main Rouge.

– Au fait, dirent quelques voix, il a peut-être raison.

Une discussion acharnée se produisit entre les partisans des deux opinions, mais tout à coup le capitaine apparut, flanqué de quatre robustes matelots armés de brownings et de coutelas.

– C’est moi seul qui suis le maître à bord de mon navire, déclara-t-il. Je sais ce que j’ai à faire.

Et, tirant son chronomètre, il ajouta :

– Je donne trois minutes à ces deux vauriens pour se rendre à discrétion. Passé ce délai, je les tue comme des chiens.

Les quatre matelots avaient mis en joue les fugitifs et le capitaine, l’œil sur son chronomètre, attendait la dernière seconde de la troisième minute pour commander le feu.

Dans ces conditions, toute résistance était impossible. Les fugitifs se rendirent. On les garrotta solidement et on les enferma dans une cabine vide.

Le coup de force du capitaine avait produit une grande impression. Un profond silence régna quelque temps sur le pont, et ce ne fut qu’au bout d’une dizaine de minutes que les conversations et les discussions recommencèrent aussi passionnées et aussi bruyantes qu’auparavant. La curiosité de tous était excitée au plus haut point. On voulait savoir quels étaient les deux étranges personnages qui venaient de faire une si belle défense et d’où ils arrivaient. Quelques-uns des plus importants parmi les passagers supplièrent le capitaine de procéder à un interrogatoire qui donnât satisfaction à l’opinion, et il s’y résolut sans peine car il était lui-même très intrigué par cette aventure.

Pour donner à ses agissements une sorte de forme légale, il s’adjoignit un constable qui allait passer ses vacances à La Nouvelle-Orléans et un marchand de suif qui avait été membre du jury l’année précédente.

L’Indien déclara se nommer Kloum ; quant à son compagnon, il affirma être ce même lord Astor Burydan, dont plusieurs mois auparavant la mort avait été annoncée par tous les journaux. Cette affirmation était déjà invraisemblable, mais quand le capitaine lui demanda d’où il venait il se perdit dans une histoire tellement incroyable qu’il devint évident pour les membres du tribunal improvisé qu’ils se trouvaient en présence de deux fous, car l’Indien Kloum appuyait énergiquement toutes les affirmations de son compagnon.

Le prétendu lord Burydan racontait que, s’étant trouvé en compagnie de Kloum sur un navire chargé de cercueils de Chinois, il avait fait naufrage, avait été jeté dans une île glacée, l’île des pendus, qui appartenait à la Main Rouge, et où il avait été chargé de surveiller les phoques à fourrure.

– Vous avez le cerveau fêlé, mon garçon, dit le capitaine, et où est-elle, cette île ?

– Je ne sais pas.

– Et comment vous en êtes-vous échappé ?

– Dans un aéronef merveilleux qui nous a déposés au milieu d’un village de Noirs. Ces misérables ont brisé notre machine et vous connaissez le reste de notre histoire.

– Et pourquoi avez-vous tué mon chauffeur ?

– Parce que je l’ai reconnu pour être un des bandits de la Main Rouge qui, dans l’île des pendus, avaient été chargés de me garder.

Le capitaine ne voulut pas en entendre davantage. Son opinion et celle de ses assesseurs étaient désormais irrévocablement fixées. Ils avaient affaire à deux fous dangereux, échappés de quelque asile.

En dépit de toutes leurs protestations, lord Burydan et Kloum furent gardés à vue, surveillés plus étroitement que jamais et le soir du même jour, quand l’Arkansas prit terre à La Nouvelle-Orléans, ils furent conduits sous bonne escorte à la prison de la ville en attendant qu’on décidât de leur sort.

CHAPITRE V

La signature

Oscar Tournesol, malgré la proposition qui lui en avait été faite, avait refusé d’accompagner ses amis dans leur voyage à Saint Louis et à La Nouvelle-Orléans. Le bossu avait ses projets. Avec l’indépendance de caractère et l’entêtement qui étaient ses qualités dominantes, il s’était dit que, jusqu’alors, on n’avait pas pris les meilleurs moyens pour retrouver la trace de M. Bondonnat. Selon lui, il eût fallu se faire affilier à l’association de la Main Rouge et il était persuadé que c’était seulement de cette manière que l’on arriverait à un résultat. Il se promit donc d’explorer les bas-fonds de la ville de New York et de faire à tout prix connaissance avec quelqu’un des bandits.

Un matin, il alla trouver Fred Jorgell qui, précisément, était d’excellente humeur, car ce jour-là, pour la première fois, l’ingénieur Harry Dorgan avait pu descendre au jardin, appuyé aux bras de miss Isidora et d’Agénor Marmousier.

– Je viens vous demander un congé, dit-il au milliardaire.

Et il exposa nettement ses projets. Fred Jorgell accueillit sa requête par un sourire. L’esprit d’initiative et l’originalité du bossu lui étaient de plus en plus sympathiques.

– Tu veux un congé, mon garçon, répondit-il, eh bien, soit. Agis à ta guise. Après le service que tu m’as rendu, je n’ai rien à te refuser. En outre, si tu as besoin de quelques centaines de dollars, demande-les à mon ami Agénor qui te fera un bon sur ma caisse.