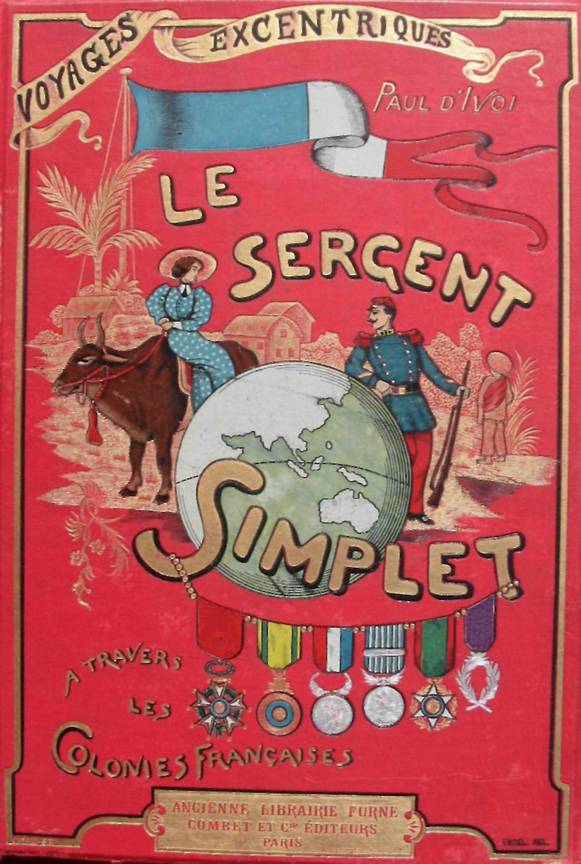

Paul d’Ivoi

LE SERGENT SIMPLET

À TRAVERS

LES COLONIES FRANÇAISES

Voyages excentriques – Volume II

Librairie

Furne, Jouvet et cie, 1895

Illustrations Lucien Métivet

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

V PREMIÈRES HEURES HORS DE FRANCE

XVIII TROIS MILLE KILOMÈTRES DANS UN CYCLONE

XIX LE PAYS DES PIERRES PRÉCIEUSES

XXVIII SIMPLET DEVIENT CHIMISTE

XXXI LA REVANCHE DE GIRAUD-CANETÈGNE

À propos de cette édition électronique

Texte établi d’après l’édition Combet et cie Ancienne librairie Furne (sans date, probablement 1905)

I.

DEUX SOUS-OFFS

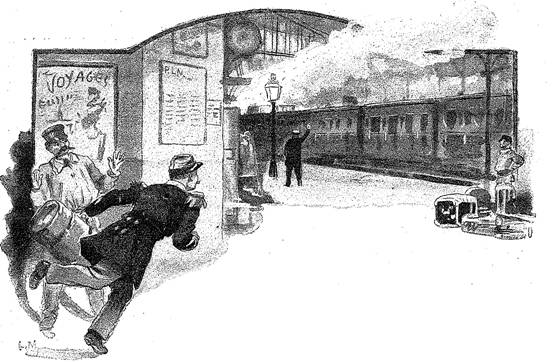

L’horloge de la gare de Grenoble marquait trois heures. Sur la voie montante le train pour Lyon était formé. Les employés pressaient les voyageurs retardataires et, courant le long du train, fermaient les portières avec violence.

Un coup de sifflet retentit.

Soudain un sergent d’infanterie de ligne parut à la porte des salles d’attente. Il courait tout essoufflé, une valise à la main.

Écartant un agent qui prétendait l’arrêter, il s’élança vers le convoi déjà en marche, ouvrit la portière d’un compartiment de seconde classe dans lequel il s’engouffra en coup de vent.

– Ouf ! quelle course, fit-il en allant tomber dans le seul coin inoccupé. Il posa sa valise à côté de lui et regarda ses compagnons de voyage.

À l’autre extrémité du wagon, deux hommes grands, à la face rougeaude, mi-bourgeois, mi-paysans, causaient à haute voix, avec l’importance de gens bien nourris à qui les écus ne manquent point.

En reportant ses yeux en face de lui, le jeune homme murmura :

– Tiens un autre pied de banc !

En effet son vis-à-vis se trouvait être un sergent d’infanterie de marine, aussi brun qu’il était blond, aussi bronzé qu’il l’était peu.

C’était sa vivante antithèse.

Alors que le lignard, de taille moyenne mais bien prise, avait l’œil bleu très doux, la moustache blonde relevée en crocs, la figure pleine ; le marsouin était grand, maigre, et des yeux noirs, durs, trouaient son visage cuit par le soleil.

Lui aussi portait la moustache ; mais les pointes pendaient mélancoliquement de chaque côté de la bouche, à la façon des vieux Celtes ou des modernes Chinois.

Il ne parut pas s’apercevoir de l’examen dont il était l’objet. Immobile, la tête renversée en arrière, il semblait absorbé par une pensée triste.

Un bruyant éclat de rire le fit tressaillir.

Les « pékins » se tordaient dans un accès de folle gaieté. L’un avait sans doute fait une remarque plaisante à l’adresse du sous-officier, car leurs yeux ne le quittaient point.

Il fronça le sourcil. Les rires redoublèrent. Du coup il se redressa et d’une voix sèche :

– Pardon, messieurs, ne pourriez-vous rire sans regarder de mon côté ?

– Cela vous gêne ? répliqua lourdement le plus jeune paysan.

– Énormément. Votre attitude, d’ailleurs, me donne à penser que je ne suis pas étranger à votre hilarité.

Ils ne répondirent pas. Ils riaient de plus belle, la bouche fendue jusqu’aux oreilles.

Puis celui qui n’avait pas encore parlé, une sorte de colosse, reprit :

– Vous avez mauvais caractère.

– C’est possible, je ne plaisante qu’avec mes amis.

– Oui, et parce que vous portez la livrée militaire…

– L’uniforme, rectifia le soldat en se soulevant légèrement.

– Vous croyez faire peur aux autres. Vous faites l’avale-tout-cru. Pas la peine avec nous, on est rustique. Allez, calmez-vous, ça vous évitera une mauvaise querelle.

Le marsouin était devenu blême ; il fit un mouvement pour s’élancer vers ses interlocuteurs.

Mais le rustre souleva un gros bâton sur lequel s’appuyaient ses mains calleuses et goguenard :

– Oh ! vous savez, sergent, vous n’êtes pas de force. Un contre deux qui en valent bien quatre.

Et pointant son gourdin en avant, il continua :

– Avec ces camarades-là… Qu’est-ce que vous pouvez ?

Jusque-là le lignard avait assisté à la scène sans un geste.

À ce moment, il étendit vivement la main, saisit la canne et d’une saccade l’arracha au paysan, tout en disant d’une voix tranquille :

– C’est bien simple, maintenant nous sommes trois de ce côté, y compris le camarade gourdin, et si vous ne vous excusez pas de votre insolence, nous vous battrons.

L’attitude calme et résolue du fantassin en imposa aux deux hommes, car en même temps ils s’écrièrent :

– Eh ! on ne se moquait pas de lui.

– Je veux le penser, mais on en avait l’air.

– Vous croyez ?

– Parfaitement !

– Ben quoi ! on vous fait des excuses alors.

– C’est bon !

Et tendant la canne au paysan tout penaud.

– Reprenez cela. Quand on a l’honneur de porter l’uniforme, on n’a pas besoin d’un morceau de bois pour se faire respecter.

Puis sans s’inquiéter davantage de ses adversaires, il se tourna vers le marsouin. Les jeunes gens se serrèrent la main.

– Je vous remercie, mon cher collègue, commença celui-ci.

Il l’interrompit :

– Oh ! c’est tout simple. Vous pouvez, du reste, me causer un grand plaisir en échange.

– Parlez !

– Parler précisément. J’ai horreur du voyage solitaire et muet. Si vous jugez la glace rompue… ?

– Fondue, mon cher collègue – et se levant à demi – Claude Bérard, sergent au 1er régiment d’infanterie de marine, libéré après la campagne au Dahomey et deux mois de convalescence à Toulon.

– Et moi, Marcel Dalvan, sergent au 35e de ligne, libéré en garnison d’Embrun, il y a quatre jours. Présentement propriétaire qui vient de s’occuper de vendre ses propriétés à Grenoble, et se dirige vers Lyon. Mais vous-même… ?

– Je me rends à Lyon… probablement à Paris ensuite. Pas propriétaire du tout, je suis en quête d’un emploi.

– Ah ! avez-vous une préférence quelconque ?

– Oui, le commerce.

– Bravo !

– Pourquoi bravo ?

– Parce que j’ai, à Lyon, des amis qui font la commission coloniale, et par eux je pense bien…

– Me trouver quelque chose ?

– Justement.

Le marsouin saisit la main du jeune homme et la serra énergiquement.

– Décidément, vous êtes mon sauveur !

– Pas du tout. Ça se rencontre comme cela. Et puis un sous-officier offre des garanties. On le prend de préférence à un civil, c’est bien simple.

– Il vous plaît à dire. Mais vous êtes en bons termes avec…

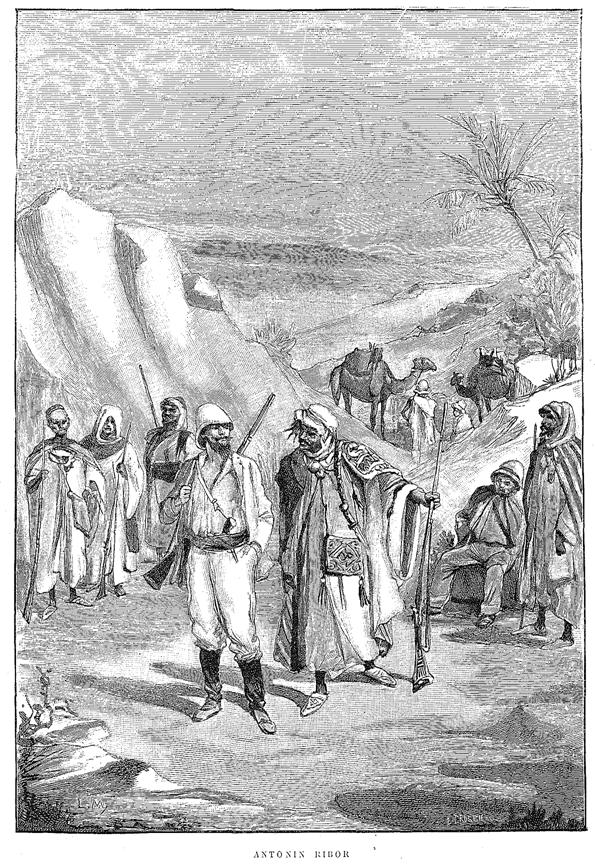

– Les négociants dont je parle ? Oh !… depuis deux ans je ne les ai pas vus. Mais c’est égal, si mon ami Antonin Ribor m’avait oublié, sa sœur Yvonne, ma sœur de lait à moi, aurait meilleure mémoire.

Et d’une voix émue :

– Si vous saviez comme elle est gentille et bonne ! C’est ma mère qui nous a nourris tous deux, puis élevés. Le père Ribor, voyageur infatigable, était toujours à trois mille lieues de ses enfants. Ah ! c’est une jolie fille, avec ses cheveux châtains, sa figure rieuse, ses grands yeux bruns et une voix, une vraie musique. Je serais allé au bout du monde, quand elle disait, en me regardant comme cela : Simplet.

– Simplet ? interrompit Claude Bérard.

– Un sobriquet. J’ai un tic. Il paraît que c’est un tic. Tout me semble simple. Alors…

– Simplet s’explique. Et elle, comment l’appeliez-vous ?

– Yvonne.

Claude sourit :

– Vous l’aimez beaucoup ?

– Je n’ai qu’elle.

– Et l’amitié avec une brave fille conduit au mariage.

Marcel Dalvan eut un soubresaut.

– Au mariage ! Ah bien ! si vous disiez ça devant elle, je vous garantis qu’elle rirait de bon cœur. M’épouser, elle !

Il riait, un peu gêné, un brouillard plus rose montant à ses joues.

– Le mariage, reprit-il. Depuis deux ans, elle ne m’a pas écrit.

– Pas une lettre ?

– Non. J’étais en garnison à Granville, on m’a expédié à Embrun…

– Ce n’est pas une raison.

– Je me suis montré négligent. Durant plusieurs mois, je n’ai pas écrit, puis je me suis décidé. Seulement elle devrait être vexée ; aucune réponse.

– Diable !

– C’est qu’elle a sa petite tête. Mais soyez tranquille, cela ne nous empêchera pas de nous embrasser avec plaisir.

Les stations se succédaient. Avec la confiance de la vingt-troisième année, les sous-officiers se racontaient leur existence.

Claude, orphelin, devenu à force de travail petit commis chez un éditeur. Puis le tirage au sort, 18e arrondissement (Montmartre). Le passage en Tunisie, au Tonkin, au Dahomey. Les joies et les souffrances des héros obscurs aboutissant à la libération, à la rentrée plate dans la vie de la métropole. Il disait son embarras, sa tristesse de se sentir seul, et à l’idée d’avoir rencontré un ami, la satisfaction qui faisait briller ses yeux, qui illuminait son visage grave.

La voix des employés criant : Lyon-Perrache, tout le monde descend, surprit les soldats.

Le voyage s’était accompli rapidement.

– Déjà ! firent-ils en même temps.

Puis tout réjouis, ils sautèrent sur le quai, traversèrent la salle d’attente remplie d’hommes, de femmes, d’enfants, attendant des voyageurs aimés et sortirent de la gare.

La nuit était venue, hâtive ; nuit de novembre.

Dans cette partie de la ville, conquise autrefois sur le Rhône et la Saône par le sculpteur Perrache, mais toujours humide, un brouillard épais régnait.

– Où allons-nous ? demanda Claude.

– Chez mes amis, parbleu. C’est à deux pas, rue Suchet.

– Mais c’est l’heure du dîner et je ne sais si…

– S’ils nous inviteront ? Vous allez voir ça. La maison de commission A. Ribor et Cie est hospitalière, et vous, qui venez des colonies, serez doublement bien reçu.

Tous deux marchaient d’un bon pas, frissonnant un peu sous le manteau froid de la brume, mais heureux à la pensée du gîte tout proche, des hôtes aimables.

– Voilà le progrès, murmura Marcel.

– Où cela ?

Le lignard se prit à rire.

– Je continuais à haute voix une pensée commencée tout bas.

– Ah ! pardon.

– Ce n’est plus un secret depuis que les savants s’en sont occupés. Je me disais : En l’an 500 avant Jésus-Christ.

– Pristi ! interrompit Bérard, vous êtes bien renseigné, vous.

– C’est de l’érudition locale simplement. Les Gaulois – que nous considérons comme des barbares – savez-vous où ils avaient établi leur oppidum, Lugdunum, – la colline du Corbeau – embryon de la cité actuelle ?

– Ma foi non.

– Sur les hauteurs de Croix-Rousse, mon cher, où le brouillard est inconnu. Les modernes sont venus s’installer juste au confluent des fleuves, dans un marécage. Est-ce un progrès ?

– Certes non. Et le choix de leur demeure prouve leur infériorité.

– Comment ?

– Il est évident qu’un monsieur perché sur une colline a les idées plus élevées que lorsqu’il est en plaine !

Les jeunes gens éclatèrent de rire.

– Ah ! voici la rue Suchet, reprit Marcel au bout d’un moment. Tournons à gauche ; c’est la troisième maison. Tenez, une voiture stationne devant la porte.

En effet un fiacre fermé, lanternes allumées, était arrêté à quelques pas.

Les voyageurs parvinrent à une haute porte cochère.

Un des battants était entr’ouvert.

– Nous sommes arrivés, déclara Marcel en baissant la voix. J’ai le cœur qui bat. Songez donc, mes seuls amis ! Tiens, mais voici la plaque de la maison, A. Ribor et Cie.

Il désignait un large panneau appliqué sur le mur à droite de l’entrée.

Pour laisser à son compagnon le temps de se remettre, Claude parut considérer la plaque.

– Mais vous vous trompez, fit-il tout à coup.

Simplet l’interrogea du regard :

– Sans doute. Ce n’est pas la maison Ribor.

– Vous avez la berlue.

– Voyez vous-même.

Avec un haussement d’épaules, Dalvan rejoignit le sous-officier. Il jeta les yeux sur le panneau et eut un geste de surprise :

– Canetègne et Cie, murmura-t-il. Qu’est-ce que cela signifie ? Puis se frappant le front :

– Ils ont peut-être déménagé. Depuis deux ans, ils en ont eu le temps. Informons-nous.

Il se dirigea vers la porte.

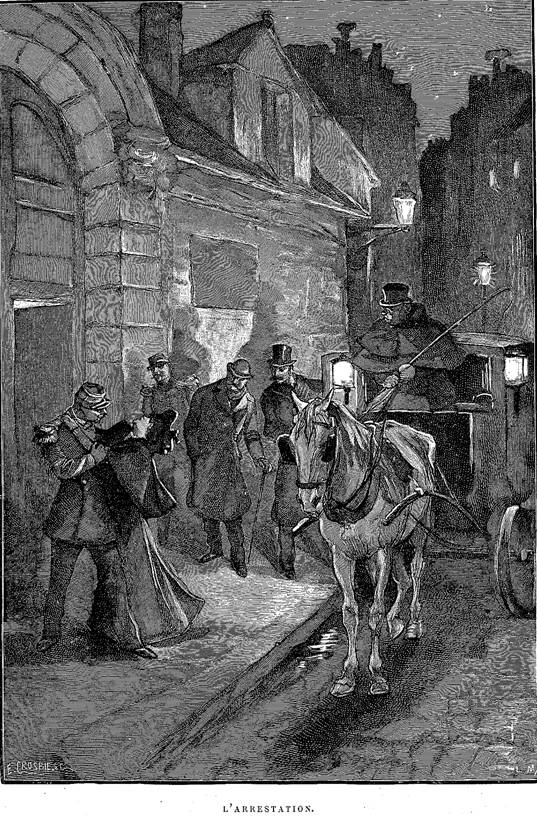

Mais comme il allait en franchir le seuil, le battant entr’ouvert fut brusquement tiré en arrière. Deux hommes parurent, maintenant une femme qui se débattait.

L’un ouvrit la portière du fiacre et d’un ton tranchant :

– Montez, mademoiselle, notre consigne est de vous arrêter… Si vous résistez, tant pis pour vous.

– Mais c’est une infamie, gémit la prisonnière.

– Cette voix, bredouilla Marcel en se cramponnant au bras de son camarade.

Il tremblait.

– Montez, mademoiselle, répéta l’homme qui déjà avait parlé.

Comme malgré lui le sous-officier fit un pas en avant. La clarté de la lanterne frappa en plein son visage pâle.

La captive l’aperçut. D’un effort surhumain elle s’arracha des mains de ces gardiens, et se réfugia dans les bras de Marcel :

– Simplet, s’écria-t-elle, Simplet, sauve-moi !

– Yvonne, répondit le jeune homme, toi !

Les agents, étonnés d’abord, intervinrent :

– Allons, allons, assez de simagrées. En voiture et lestement.

Les yeux de Dalvan eurent un éclair. Yvonne le vit.

– Non, dit-elle vivement, ne me défends pas. Reste libre. Il le faut pour me protéger. Écoute : je suis arrêtée comme voleuse sur la dénonciation de M. Canetègne, l’ancien associé de mon frère qu’il a ruiné. Antonin a la preuve de mon innocence.

– Bon ! où demeure-t-il ?

– Hélas ! il est parti depuis un an. Il parcourt le monde. Je n’ai pas de ses nouvelles.

Elle allait continuer. L’un des policiers lui appuya la main sur l’épaule.

– La belle enfant, il se fait tard.

Et narquois :

– Vous savez, sergent, vous pourrez la voir en prison. Une simple demande à présenter. L’administration est paternelle.

Marcel eut un mouvement comme pour se ruer sur ce personnage, mais Yvonne l’arrêta :

– Simplet, je n’ai que toi !

Il redevint calme.

– Cela suffira, petite sœur. On t’accuse injustement. Je prouverai la fausseté de tes ennemis. Compte sur moi.

L’un des agents avait pris place dans le fiacre avec la prisonnière. L’autre se hissait sur le siège.

– Hue, gronda le cocher.

Comme la voiture s’ébranlait, la jeune fille mit la tête à la portière et avec un accent déchirant :

– Adieu, Simplet.

– Au revoir, répondit-il, au revoir.

Les sous-officiers restèrent seuls sur le trottoir.

Très troublé, Claude se taisait, n’osant interrompre la rêverie où son ami était plongé. Il éprouvait le contre-coup de la douleur cuisante qui frappait le pauvre garçon.

Deux mots lui avaient fait comprendre l’étendue de l’affection dont Yvonne et Simplet étaient unis.

En parlant d’elle, le sous-officier avait dit :

– Je n’ai qu’elle.

En le voyant, la jeune fille s’était écriée :

– Je n’ai que toi !

Et le marsouin grommelait entre ses dents :

– En voilà une tuile !

La phrase était vulgaire, mais le ton profondément sympathique.

– Ah ! fit tout à coup Marcel, parlant haut sans en avoir conscience. Antonin est au diable et Yvonne va en prison. Le plus pressé est de l’en faire sortir. Seulement, voilà… dans cette ville où je ne connais personne, où je suis seul…

Claude lui toucha le bras.

– Pardon, nous sommes deux.

Le jeune homme leva la tête.

– Oui, poursuivit Bérard. Tantôt vous avez pris mon parti, sans m’avoir jamais vu, poussé uniquement par l’idée de justice. C’est mon tour maintenant, et je répète après vous : nous sommes deux.

Dalvan essuya une larme, puis simplement :

– Merci, frère, j’accepte.

II.

LA TOILE D’ARAIGNÉE

Le lendemain vers dix heures, Marcel était assis pensif dans la chambre d’hôtel où il avait passé la nuit. On frappa à la porte.

– Entrez, dit-il.

Claude parut et demanda :

– Eh bien, comment ça va-t-il ce matin ?

Dalvan eut un sourire :

– Bien…

– Oui, mais l’affaire de Mlle Yvonne ?

– J’y pense.

– J’en suis sûr. Seulement qu’allons-nous faire ?

Le jeune homme indiqua une chaise à son ami :

– Il faut qu’Yvonne soit libre. Or elle peut l’être de deux façons : son innocence prouvée, ou par évasion. Pour l’instant, il s’agit de comprendre l’affaire. Pourquoi et dans quelles circonstances a-t-elle été accusée ?

Bérard ricana :

– À qui demander cela ? Moi je ne connais rien à la police.

– Moi non plus, mais je désire voir Yvonne. À qui cela peut-il déplaire ?

– Comment déplaire ?

– Sans doute. C’est de celui-là que je dois obtenir l’autorisation, puisque seul il songerait à la refuser.

Le marsouin inclina la tête et gravement :

– C’est vrai ! rien de plus logique, mais ça n’indique pas le personnage qui…

– Au contraire. Qui instruira le délit ?

– Un juge.

– C’est donc lui qui a intérêt à ce que ma pauvre petite sœur soit au secret.

– En effet, s’écria Claude en riant, le raisonnement est simple.

– Tout est simple, affirma gravement Marcel.

Un hochement de tête de son compagnon l’interrompit :

– Quoi encore ? dit-il.

– Où trouver l’adresse du juge, son nom ?

– Au Palais de Justice.

– Au fait, c’est évident. Pour rencontrer un garçon de recettes, on irait à la banque qui l’occupe ; de même pour un magistrat. Alors en route.

Quelques instants plus tard les jeunes gens quittaient l’hôtel, s’informaient au premier passant et, sur ses indications, gagnaient le quai qui longe la Saône.

Bientôt ils atteignirent le Palais de Justice, monument assez médiocre, malgré la colonnade corinthienne dont il est orné. Le concierge renvoya les sous-officiers au greffe, où un employé leur apprit que l’instruction du vol reproché à Mlle Ribor était confiée à M. Rennard, domicilié place Saint-Nizier, en face la curieuse église de ce nom.

Nanti de ce renseignement, Marcel entraîna son ami vers la demeure du magistrat.

Celui-ci, un brave homme grassouillet, à la figure paterne, accueillit le soldat avec bienveillance. Il parut ému par le récit de son affection pour Yvonne, et ne fit aucune difficulté de lui signer un permis de visiter la prisonnière.

Seulement, quand Marcel lui déclara qu’il apporterait les preuves de l’innocence de la malheureuse enfant, M. Rennard secoua doucement la tête sans répondre. Évidemment il la croyait coupable.

Après un déjeuner sommaire, les soldats se séparèrent. Bérard retourna à l’hôtel, tandis que le lignard s’acheminait vers la prison, située vis-à-vis l’ancien quai de la Vitriolerie.

Le laisser-passer du juge d’instruction était en règle, et le jeune homme fut bientôt introduit dans la chambre occupée par Yvonne. Munie d’un peu d’argent, la captive avait obtenu sans peine d’être soumise au régime de la « pistole ». Elle n’était d’ailleurs que « prévenue ».

– Simplet ! s’écria-t-elle comme la veille.

– Moi, tu ne m’attendais pas ?

– Comment es-tu arrivé jusqu’ici ? J’étais triste et maintenant il me semble que mon malheur va prendre fin.

Rapidement il la mit au courant de ses démarches. Le visage de la jeune fille exprima la stupéfaction et d’un ton hésitant :

– Comment ! c’est toi qui as eu l’idée de tout cela ?

– Oui, répondit-il sans paraître remarquer l’air singulier d’Yvonne, moi avec mon ami Claude Bérard.

– Ah ! bon !

Il y avait dans ces deux mots une foule de révélations. Au fond, la détenue ne prenait pas « au sérieux » son frère de lait. Son exclamation signifiait clairement :

– C’est ton ami qui t’a guidé, car livré à toi-même tu n’aurais pas trouvé cela.

L’affection a de ces injustices. Il n’est pas, dit-on, de grand homme pour son valet de chambre ; encore moins pour ses amis ou ses parents. Et dans ce surnom de « Simplet », Yvonne avait mis, sans le savoir, toute la supériorité protectrice qu’elle pensait avoir le droit de marquer au jeune homme.

– Voyons, poursuivit Marcel, mettons à profit les instants. Y a t-il moyen de démontrer la fausseté de l’accusation qui pèse sur toi ?

Elle secoua la tête :

– Non, ou plutôt il y en aurait un, si Antonin était auprès de nous.

– Tu m’as déjà dit cela hier soir. Si je suis venu, c’est pour t’encourager et te prier de me raconter ce qui s’est passé depuis que je ne t’ai vue. Pour te défendre, il est indispensable que je sache de quoi tu es menacée.

Du même ton d’ironie douloureuse :

– Tu veux me protéger, Simplet ?

Marcel lui prit les mains :

– Oui, petite sœur.

– Oh ! je sais bien, reprit-elle d’une voix tremblante, touchée par l’affection du soldat. Je sais bien que, si tu le pouvais, tu me tirerais d’ici ; mais hélas ! comment réussirais-tu ? Contre moi se dressent des charges accablantes…

Doucement, il lui coupa la parole :

– C’est égal, raconte tout de même, je t’en supplie.

– Soit, fit-elle. Quand tu partis au régiment, Antonin avait fondé depuis plusieurs mois sa maison de commission coloniale.

– Et Canetègne n’était-il pas son associé ?

– Si. Tu ignores comment cette association fut signée ?

– En effet.

– Oh ! ce fut une infamie. Dans la famille, les hommes sont des « inquiets de mouvement ». C’est de l’atavisme, n’est-ce pas ? Notre bisaïeul, au début du siècle, fit la course. Le corsaire audacieux laissa une certaine fortune que son fils, notre grand-père, augmenta. Il était ingénieur dans le Sud-Américain. Notre père, lui, fut explorateur et ses découvertes géographiques réduisirent notre patrimoine. À sa mort, pauvre papa, il nous restait quatre cent mille francs. Antonin aurait bien couru le monde comme les autres.

– Mais tu étais là. Il se devait à toi, petite sœur.

– Oui. Aussi ne pouvant se déplacer lui-même, il voulut au moins s’occuper des lointains pays dont l’idée le hantait.

– Et sur mon conseil, conseil que je regrette, va, il se lança dans la commission coloniale.

Yvonne à son tour enferma dans les siennes la main du sous-officier.

– Ne t’accuse pas. Ta pensée était bonne, mais Antonin n’entendait rien aux affaires. Il avait engagé tous nos capitaux dans l’entreprise. La maison marchait bien, mais il avait oublié une chose : conserver un fonds de roulement suffisant. Si bien qu’à la sixième échéance, avec des affaires superbes, il se vit dans l’impossibilité de tenir ses engagements. C’était la liquidation judiciaire, la faillite…

Marcel eut un haut-le-corps :

– Et vous ne me l’avez pas dit ?

– À toi !

– Je possède une centaine de mille francs. Votre fonds de réserve était tout trouvé. C’était bien simple.

Les yeux de la prisonnière devinrent humides :

– Tu trouves, mon bon Simplet ; je ne suis pas de ton avis. J’ai défendu à Antonin de t’apprendre la situation. Il était inutile de t’entraîner dans notre ruine.

– C’est mal…

– Peut-être as-tu raison, après tout. Enfin, ce qui est fait est fait. Laisse-moi continuer.

– Je t’écoute.

– La veille de l’échéance, il nous manquait vingt mille francs. Notre papier allait être protesté. Après dîner, mon frère et moi étions assis dans le salon l’un en face de l’autre. À ce moment, notre petite bonne nous annonce que Mlle Doctrovée demande à nous parler.

– Mlle Doctrovée, votre employée ?

– Précisément. Elle était chargée de la manutention.

– Je me souviens. Une femme d’une quarantaine d’années, grande, brune de peau et de cheveux, maigre…

– C’est cela même. Eh bien ! cette femme entra, nous accabla de protestations, nous confia qu’un M. Canetègne, dont elle se disait l’amie, attendrait Antonin le lendemain et lui compterait la somme qui lui faisait défaut. À huit heures du matin, mon frère courait chez M. Canetègne, qui lui offrit l’argent promis, mais le pria en échange de signer un petit papier.

– Un papier ?

– C’était un acte d’association reconnaissant au prêteur la moitié de l’avoir social.

– Bigre !…

La prisonnière leva les yeux au ciel :

– Attends pour te récrier. Parmi les clauses de l’acte se trouvaient celles-ci : chacun des associés touchera mensuellement mille francs ; chaque année, il sera procédé à un inventaire, et en cas de perte constatée, l’un des associés aura droit de demander la liquidation de la société.

Le visage de la jeune fille se contracta ; elle poursuivit avec un léger tremblement dans la voix :

– Les conditions étaient léonines, mais Canetègne, cet Avignonnais rusé, connaissait bien notre situation. À toutes les objections d’Antonin il se borna à répondre : C’est ma manière de traiter l’affaire. Je ne vous force pas. Vous préférez la faillite, à votre aise ! Et mon pauvre frère signa.

– Ah ! grommela le sous-officier avec colère. Tout cela plutôt que de s’adresser à moi.

Puis se radoucissant soudain :

– Petite sœur, tu es trop malheureuse pour que je te gronde ; continue.

– C’était notre ruine qu’il venait de signer. À la fin de la première année : inventaire. Lui trouve dix-huit mille francs de gain ; Canetègne, six mille francs de perte.

– Comment cela ?

– Tu vas l’apprendre. Cet homme d’affaires retors demande la liquidation. Son compte est jugé exact par le tribunal.

– Ton frère s’était trompé !

– Non, mais il n’avait pas considéré les appointements des patrons, soit vingt-quatre mille francs, comme des dépenses.

– Je conçois, M. Canetègne les faisant figurer au compte « frais généraux », l’écart de six mille francs…

– Bref, il fut décidé que la maison serait vendue chez un notaire. Sa mise à prix était de cent mille francs… Elle devait être adjugée sur une seule enchère.

Et interrompant le jeune homme qui ouvrait la bouche :

– Tu vas me dire que là encore nous avons été coupables de ne pas faire appel à ton amitié. C’est vrai, je le reconnais ; mais épargne-nous, nous sommes tellement à plaindre !

Pour toute réponse Marcel porta à ses lèvres la main de la captive.

– Oh ! Antonin se démena. Deux ou trois amis s’étaient intéressés dans ses affaires. Il alla les voir, leur proposer de lui avancer l’argent nécessaire au rachat de la maison. Par l’acte d’association il représentait 50 p. 100 de la valeur de l’entreprise ; donc, en payant cinquante mille francs à son associé, plus les frais de vente, il se retrouvait seul propriétaire… Mais une surprise l’attendait. Exagérant la déconfiture, M. Canetègne avait racheté à vil prix les créances. Une explication s’ensuivit. Dès les premiers mots l’Avignonnais éclata de rire : Mon ami, dit-il, vous êtes nul en affaires. Je vous sauve malgré vous. Aujourd’hui je représente 80 pour 100 de l’opération, et vous seulement 20. Par conséquent, si vous vouliez me disputer l’entreprise, vous auriez à payer quatre-vingts francs, alors que je n’en débourserais que vingt. Or, j’ai trouvé un commanditaire qui m’autorise à prendre la maison à deux cent mille francs. Voulez-vous en verser huit cent mille ? Eh bien ! je vous fais une offre sérieuse. Laissez-moi maître de la situation. Avec une enchère de dix mille francs j’enlève la vente. Je vous remets intégralement la mise à prix : vingt-deux mille francs comptant, et un chèque de soixante-dix-huit mille francs payable dans dix-huit mois. Vous y gagnez, mon commanditaire aussi. Tout le monde est content. Et comme Antonin le considérait avec stupeur, il ajouta : Avec l’argent touché, vous vous embarquez, vous parcourez les colonies françaises, et me revenez avec des documents, des relations qui décuplent notre chiffre. Je vous alloue 10 pour 100 sur les affaires, et en quelques années je refais votre fortune.

– Tiens, tiens, fit le sous-officier ; c’est presque gentil, cela.

Yvonne fronça le sourcil.

– Il mentait comme toujours. Il exploitait l’humeur aventureuse des Ribor, dont Antonin a hérité. Le pauvre accepta. En son absence Canetègne me gardait comme caissière, aux appointements de deux mille francs. Tout se passa comme il l’avait décidé. Antonin quitta la France en me laissant le chèque de 78,000 francs. Mais poussé par une défiance trop justifiée, hélas ! il photographia ce papier, sans savoir à quoi pourrait servir la reproduction. Malheureusement Antonin est, j’ignore où, et il a emporté cette preuve qui confondrait mes lâches accusateurs.

Elle avait pâli en prononçant ces paroles. Une émotion violente la secouait ; sa voix s’étranglait dans sa gorge. Brusquement elle jeta ses bras autour du cou de Marcel et appuyant sa tête sur son épaule :

– Mon pauvre Simplet ! Après… oh ! après, j’ai subi toutes les tortures. Antonin m’écrivit pendant six mois. Il visita l’Algérie, la Tunisie. Il gagna le Sénégal. De Saint-Louis une dernière lettre me parvint. Le cher voyageur m’annonçait son intention de remonter au nord du fleuve. Et puis, plus rien. J’ai écrit là-bas. Pas de réponse. Pour comble d’infortune, tandis que je me désespérais, hantée par l’atroce pensée que mon frère était mort, M. Canetègne manifesta l’intention de m’épouser.

– Lui !

– Oui lui, répéta la prisonnière. Durant des mois, j’ai subi ses sollicitations… J’étais seule, sans fortune, n’ayant pour vivre que mes appointements. Je n’osais pas abandonner mon emploi. J’avais peur de mon isolement dans la ville populeuse.

– Comme tu crois peu à mon affection, tu ne m’as pas appelé.

– Pardon, je croyais être bientôt délivrée. L’échéance du chèque approchait. Quand je l’aurai touché, pensais-je, je quitterai la maison Canetègne ; je serai libre. Folle ! L’échéance atteinte, je présente l’effet, et je déclare à cet homme que je ne continue plus à faire partie de son personnel. Il tente de me retenir. Il a des paroles mielleuses ; mais il ne peut plus me tromper. Avec ma fortune, je rentre chez moi. C’est fini, je suis affranchie.

Elle parlait avec exaltation, dans une sorte d’ivresse. Et devant elle, Marcel joignait les mains, comprenant sa longue peine.

– Soudain, reprit Yvonne avec amertume, un abîme s’ouvre sous mes pieds. Des agents de police envahissent ma demeure. Ils font main-basse sur l’argent. Ils m’accusent d’avoir volé cette somme.

– Eh bien, il était facile de prouver…

– Ah ! je l’ai cru, Simplet. J’ai dit la vérité. Alors ils m’ont traînée chez M. Canetègne. Horreur ! c’est lui qui a porté plainte. Il nie l’existence du chèque, et sur mes livres il montre des surcharges, des ratures, que je n’ai jamais faites, je te le jure…

– Je te crois, petite sœur.

Yvonne se blottit contre lui et avec une reconnaissance infinie :

– Tu me crois, toi. Tu devines qu’une honnête fille ne devient pas voleuse, qu’elle ne falsifie pas ses livres pour piller la caisse qui lui est confiée. Eux, cela ne les étonne pas. Tout crime leur paraît naturel. Canetègne affirme que je suis coupable. Sa parole fait foi. J’en appelle à Mlle Doctrovée. Elle déclare tout ignorer. Tu voulais me sauver ; tu vois bien que c’est impossible !

Depuis une minute Marcel semblait avoir oublié où il se trouvait. La figure immobile, les yeux perdus dans le vague, une ride profonde coupant le front entre les sourcils, il était absorbé par une pensée. Mais aux derniers mots de la jeune fille il sortit de sa préoccupation.

– Le premier moyen m’a l’air de ne rien valoir, fit-il lentement, nous emploierons le second.

Et comme elle le regardait avidement, les lèvres ouvertes pour l’interrogation :

– C’est bien simple, reprit-il, tu ne démontreras pas ton honnêteté. La trame est trop bien ourdie. Donc tu t’évaderas, et à nous deux nous rejoindrons ton frère.

– Mais personne ne sait où il est !

– Nous le trouverons… D’ailleurs il n’y a pas autre chose à faire. Il a la preuve. Il nous la faut, car tu ne peux vivre déshonorée.

Le gardien entrait pour avertir le sous-officier que sa visite avait assez duré. Tendrement Marcel embrassa sa sœur de lait et lui murmura à l’oreille :

– À bientôt !

Puis il sortit après un geste brusque dont, ni la prisonnière, ni le geôlier, ne comprirent le sens. Il se jurait d’arracher Yvonne à l’injuste justice.

III

UNE IDÉE DE SIMPLET

Mlle Doctrovée, dont il vient d’être question, mérite les honneurs du portrait. Elle avait « coiffé sainte Catherine » depuis quelques années, avouait-elle. Or, chacun sait que ladite Catherine est une fée fantasque qui tantôt fait de la vieille fille un être dévoué, tantôt tout le contraire. La vérité nous oblige à confesser que Doctrovée appartenait à la seconde catégorie.

Maigre, sèche, revêche, elle affectait, selon l’expression d’un professeur de mathématiques de la ville, la forme d’un polyèdre irrégulier dont les angles masquaient les faces.

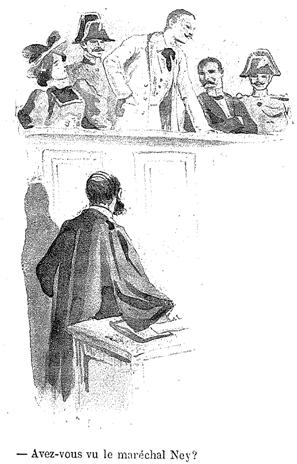

Sa caractéristique était un nez long, à l’extrémité perpétuellement écarlate. Oh ! ce nez ! Il avait récréé la ville entière ! Sitôt qu’elle se mouchait dans un magasin, un salon, un lieu public, il se trouvait un mauvais plaisant pour s’écrier :

– Personne n’a vu le maréchal Ney ?

Ce à quoi la foule répondait en chœur :

– Pardon ! il fait des armes avec Pif de la Mirandole.

On juge du fiel amassé chez Mlle Doctrovée, et l’on comprend facilement qu’elle se fût mise à haïr Yvonne Ribor, qui non seulement avait la gentillesse, l’amabilité, la grâce refusées à son employée, mais qui de plus était la patronne.

Pour Doctrovée elle synthétisa l’univers, devint responsable de toutes ses mésaventures. De là à lui nuire, il n’y avait qu’un pas. Il fut fait.

L’employée connaissait un M. Canetègne, son cousin à la mode de la forêt de Bondy. Cet homme d’affaires au regard bleu-faïence, aux cheveux blonds, rares au sommet de la tête, souriant, insinuant, bedonnant, orné d’un grasseyant accent venaissin, mais dépourvu de scrupules, jugea à demi-mot l’alliée que la fortune lui amenait.

Renseigné par elle, il se substitua facilement à Antonin Ribor et l’éloigna sous le prétexte de lui faire visiter les colonies.

Yvonne restait seule à Lyon. M. Canetègne réfléchit qu’elle serait une agréable compagne, et que de plus, en l’épousant, il ferait rentrer dans sa caisse le chèque de soixante-dix-huit mille francs consenti à son ex-associé. La résistance de la jeune fille le surprit. Excité par Doctrovée, il considéra son refus de lui accorder sa main comme une injure grave. Il s’énerva, enragea, voulut la séquestrer moralement. À cet effet, il écrivit au directeur des Postes du département du Rhône une lettre par laquelle sa caissière était censée demander que ses correspondances lui fussent adressées au domicile particulier du négociant, 6, rue Perrache.

Voilà pourquoi Yvonne n’avait plus reçu de nouvelles de son frère. M. Canetègne interceptait les lettres. Il apprit ainsi qu’Antonin, capturé par les Touareg, au nord de la boucle du Niger, pouvait recouvrer la liberté en payant rançon. Il se garda, bien entendu, d’en parler à qui que ce soit.

Mais Yvonne ne se montrait pas plus clémente à son égard. L’échéance du chèque arriva. Alors voyant du même coup son argent et ses projets matrimoniaux compromis, il eut recours à l’odieux stratagème dont Yvonne avait été victime.

Le chèque détruit, les livres grossièrement falsifiés, l’innocente fut jetée en prison.

Or le sergent Simplet, après avoir quitté sa sœur de lait, se tint le raisonnement que voici :

– Il faut délivrer Yvonne, puis retrouver Antonin. Nous avons un atout dans notre jeu. M. Canetègne songeait à donner son nom à la pauvre petite. Le mariage perdit Troie, il peut bien perdre aussi un simple enfant d’Avignon.

Sur cette réflexion il retourna à Grenoble, se fit faire par son notaire une forte avance sur ses propriétés dont, on s’en souvient, il voulait se débarrasser, et de retour à Lyon il se rendit, 6 rue Perrache, au domicile du négociant. Claude l’accompagnait.

En quelques mots il conta à l’Avignonnais l’histoire du chèque photographié, l’inquiéta juste assez pour le rendre maniable, puis conclut en déclarant qu’il ne croyait pas à cette imagination.

– Personne du reste, dit-il avec le plus grand sérieux, n’admettra qu’un commerçant notable risque de compromettre sa situation par de tels agissements.

Brusquement il abandonna ce sujet désagréable et parla mariage. Si le commissionnaire voulait s’y prêter, Yvonne serait bientôt remise en liberté. Il suffirait que tous deux déclarassent à l’instruction leur désir de se marier. Les surcharges des livres, la somme trouvée chez la jeune fille ; tout s’expliquerait par une querelle de fiancés. La justice, maternelle quoi que prétendent les cambrioleurs, se ferait un plaisir de réunir des êtres faits pour finir leurs jours en commun. La solution – qui calmait les craintes de Canetègne – fut adoptée par lui. Il fut convenu que l’on obtiendrait du juge d’instruction, M. Rennard, une confrontation du négociant avec Yvonne ; confrontation pendant laquelle ils débiteraient la fable imaginée par Simplet, frère de lait affectueux et ennemi des bisbilles.

On se serra la main. Mais une fois dehors, Dalvan murmura à l’oreille du « Marsouin » :

– Vous voyez comme c’est simple. Maintenant ma sœur est libre.

– Pas encore.

– Oh ! il s’en faut de si peu !

Le lendemain Marcel se rendit au Palais de Justice, où se trouvait le cabinet du juge d’instruction. Il plongea M. Rennard dans l’ahurissement en lui contant la fable convenue.

Peut-être le magistrat n’en crut-il rien, mais il affecta d’être persuadé. Puisque tout le monde était d’accord, à quoi bon se donner des airs de rabat-joie ? Pour la forme il convoqua Mlle Doctrovée, Canetègne, Claude Bérard, qui de près ou de loin « tenaient » à l’affaire.

Dalvan s’était institué son piqueur. Durant deux jours il fut sans cesse en mouvement. Du Palais de Justice il courait au magasin de la rue Suchet, à l’appartement de la rue Perrache, à la prison. Les concierges et employés du « Temple de Thémis » le saluaient d’un air de connaissance. Nul ne s’inquiétait de lui voir parcourir les couloirs et les escaliers du monument. Et cependant le jeune homme prenait parfois des chemins détournés, pour gagner le cabinet de. M. Rennard. Il se glissait partout, inspectait les portes, se pénétrait de la topographie de l’édifice.

Le soir du deuxième jour il revint à l’hôtel en fredonnant.

– Ah ! ah ! fit Claude, vous êtes content ?

– Oui. La porte des caves où l’on met le combustible est fermée par une simple barre.

– Parfait !

– Par cette voie on évite les concierges et le quai. Et vous ?

– J’ai suivi vos instructions à la lettre. J’ai acheté des vêtements : un pantalon chez un marchand, un veston chez un autre.

– Et ?

– Tout est en sûreté près de la gare de Perrache, dans un pavillon que j’ai loué pour un mois. Il existe une entrée particulière, qui permet d’échapper aux curiosités des voisins.

– Bon. Nous sommes prêts, on peut interroger Yvonne.

Au matin Dalvan apprit au Palais de Justice que la jeune fille serait extraite de prison dans l’après-midi et conduite devant M. Rennard.

Nanti de cette nouvelle, il ne fit qu’un bond jusqu’à l’hôtel.

Il prit une bonbonnière de verre bleu dont le couvercle était orné d’une figurine en relief. À travers les parois transparentes de petits losanges blancs s’apercevaient.

– Les fameux bonbons ! remarqua Claude. Pourvu qu’ils soient efficaces.

– C’est un de mes amis de Grenoble, pharmacien, qui les a préparés, ainsi…

– Je le sais ; mais c’est égal, je serai plus tranquille après.

– Alors, rendons-nous au Palais de Justice.

Les deux jeunes gens se mirent en route aussitôt et atteignirent rapidement le but de leur promenade.

Gaiement Marcel salua le concierge, qui lui apprit que M. Rennard était déjà enfermé dans son cabinet, où il attendait la prisonnière.

– Ah ! pas encore arrivée ?

– Non, mais elle ne tardera pas. La preuve, tenez. Un fiacre s’arrêtait en face de l’entrée. Un gendarme et Yvonne en descendaient.

– Pauvre petite, soupira le sous-officier, on lui a épargné la voiture cellulaire !

– Dame ! c’est à vous qu’elle le doit, fit le concierge d’un air entendu, paraît que vous avez joliment débrouillé son affaire.

– J’ai fait de mon mieux.

À ce moment Mlle Ribor, suivie par son gardien, arrivait devant Simplet. Son visage pâli, ses yeux cernés d’un cercle bleuâtre, disaient son angoisse.

– Bonjour, petite sœur, fit Marcel, aie courage. Tout s’arrangera. Surtout dis bien la vérité.

Puis s’adressant au gendarme :

– Vous voulez bien que je l’embrasse, la pauvre mignonne ?

– Allez-y. Entre soldats, il faut se faire une politesse.

L’uniforme du « lignard » disposait en sa faveur le représentant de la force publique. Simplet prit la jeune fille dans ses bras, et tout en appliquant sur sa joue un baiser sonore, il lui glissa rapidement à l’oreille :

– Ne t’étonne de rien. Un mouvement de surprise nous trahirait.

Il recula d’un pas.

– Merci, gendarme, vous êtes un brave homme.

– On fait pour le mieux. Quand la consigne et le sentiment peuvent se concilier…

La fin de la phrase ne venant pas, il s’engagea dans l’escalier, dont Yvonne gravissait déjà les premières marches.

– Je les suis, déclara Dalvan au concierge.

– À votre aise, mais vous devrez rester dans l’antichambre.

– Bah ! je préfère me trouver là… tout près de ma sœur. Il me semble que l’interrogatoire lui en paraîtra moins pénible.

Entraînant Claude stupéfait de sa liberté d’allure, il s’élança sur les traces de la prisonnière. Dans l’antichambre du juge il la rejoignit. Elle allait être introduite chez le magistrat.

– Je ne bouge pas d’ici, lui dit-il. Songe qu’une mince cloison nous sépare seule et sois forte.

Elle le remercia du geste, incapable de prononcer une parole. Violente était l’émotion qui l’étreignait. Son frère de lait allait tenter de la sauver. – Il l’en avait informée. – Par quel moyen ? Elle l’ignorait, car il avait obstinément refusé de l’éclairer sur ce point. Et ses yeux se portaient alternativement du sous-officier au gendarme.

Celui-ci considérait la scène d’un œil paterne. Installé sur une des banquettes de velours qui entouraient la pièce, il avait rejeté son grand manteau en arrière. Sous son bicorne ses yeux brillaient. Positivement l’affection de Marcel pour la captive l’émouvait.

Le carillon d’une sonnerie électrique fit tressaillir Yvonne. L’heure de l’interrogatoire était venue. La jeune fille échangea un long regard avec Dalvan, et, frissonnante, elle pénétra dans le cabinet de M. Rennard.

La porte retomba sur elle. Claude, Marcel et le gendarme demeuraient seuls dans l’antichambre.

– Broum ! Broum ! grommela celui-ci dans sa moustache. Elle est gentille, la pauvre demoiselle.

Simplet se rapprocha de lui.

– N’est-ce pas ?…

– Oh ! oui, bien gentille et elle a l’air si attristé.

– Voyez-vous : si on la condamnait, elle en mourrait.

Le gendarme toussa encore. Décidément il était ému.

Feignant de prendre l’air ahuri du Pandore pour une interrogation, Dalvan lui raconta le roman imaginé par Canetègne. Il ne lui faisait grâce d’aucun détail, et voyait sans rire les gestes apitoyés de son interlocuteur. Tout en parlant, il avait tiré de sa poche la bonbonnière de verre dont il s’était muni. Il l’ouvrit. Elle contenait des losanges blancs assez semblables à de la pâte de guimauve.

– Vous êtes enrhumé ? demanda le bon gendarme.

– Non, je suis gourmand.

– Je ne saisis pas.

– Goûtez un de ces petits carrés, et vous comprendrez. C’est une pâte que mon ami a rapportée du Sénégal.

– Oui, appuya Claude entre ses dents. Ce sont les noirs qui la fabriquent.

– Ça ne l’empêche pas d’être blanche, remarqua le gendarme avec un gros rire.

Et il étendit les doigts vers la bonbonnière. Une flamme brilla dans les yeux de Simplet, mais d’une voix très calme :

– Prenez-en deux ou trois, ils sont si petits !

– Non, je ne veux pas abuser.

– Vous n’abusez pas, j’en ai d’autres.

– Alors c’est pour vous faire plaisir.

Et le brave homme engloutit une série de losanges. Il eut une légère grimace :

– Ce n’est pas mauvais, mais cela vous a un goût bizarre.

– En effet, seulement on s’y habitue.

En conscience, le brave homme mastiqua la préparation du pharmacien de Grenoble et parut éprouver une vive satisfaction en l’avalant.

– En voulez-vous davantage ? demanda Marcel souriant malgré lui.

Le gendarme fit un geste de dénégation.

– Je vous remercie. Entre nous, c’est curieux parce que cela vient du Sénégal, mais j’aime mieux autre chose.

La conversation reprit de plus belle. Bientôt cependant l’interlocuteur de Simplet se frotta les yeux. Sa prononciation devint pâteuse. Il bredouilla :

– Il fait chaud ici.

D’un coup d’épaules il fit glisser son manteau sur la banquette. Il s’appuya au mur, et peu à peu sa tête se pencha sur sa poitrine.

– Trop chaud, répéta-t-il.

Puis il demeura immobile. Sa respiration régulière indiquait qu’il était endormi. Alors Marcel vint à Claude et d’un ton railleur :

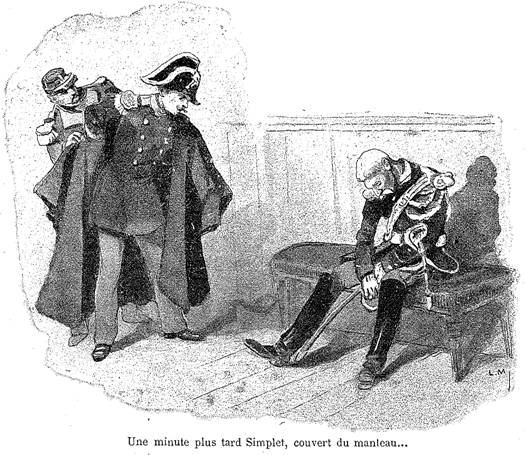

– Les pastilles à base de belladone ont produit leurs effets. Aidez-moi à endosser ceux du gendarme.

Une minute plus tard Simplet, couvert de l’ample manteau et coiffé du bicorne, était assis à la place de l’infortuné serviteur de la loi. Ce dernier ne s’était pas aperçu de la substitution.

Mollement couché sur le plancher, derrière la banquette, il dormait profondément.

– Pour enlever Yvonne, plaisanta Dalvan, il était nécessaire d’endormir son gardien. C’est fait. Maintenant allez me chercher une voiture, qui attendra derrière le Palais de justice.

– Mais, vous ?

– Ne vous inquiétez pas. Je vous rejoindrai tout à l’heure.

Bérard, conquis par la placidité de son ami, quitta la pièce et le bruit de ses pas s’éteignit bientôt.

– Pourvu qu’il ne survienne aucune anicroche ! murmura Simplet. Jusqu’à présent tout marche à souhait.

Il achevait à peine que la porte donnant sur l’escalier s’ouvrait et Canetègne paraissait sur le seuil.

Le faux gendarme sentit une sueur froide mouiller son front, mais le négociant n’avait aucun soupçon.

– M. Rennard est dans son cabinet ? interrogea-t-il sans regarder le soldat.

– Oui.

– Bon ! Et sans façon il se précipita chez le juge.

Quelques minutes s’écoulèrent, puis de nouveau la sonnerie électrique retentit.

Dalvan devina que l’interrogatoire de la prisonnière était terminé. Il se leva. Yvonne était devant lui, accompagnée d’un greffier.

– Ramenez Mademoiselle, ordonna cet employé.

Simplet s’inclina sans répondre, et se dirigea vers la sortie. La captive promenait autour d’elle des regards désolés. Elle n’avait point reconnu son frère de lait, et elle s’épouvantait de sa disparition. Sur le palier, il lui dit d’un ton bref :

– Pas un cri, c’est moi, viens.

– Toi ?

– Silence, suis-moi.

Et saisissant la main de la jeune fille prête à défaillir, il la conduisit à travers un dédale de couloirs et d’escaliers. Ils parvinrent aux caves. Là, Marcel se dépouilla du manteau et du bicorne, atteignit la porte de service qu’il avait remarquée. La barre céda sans difficulté ; les fugitifs se trouvèrent dans la rue.

À dix pas stationnait une voiture. À la portière se montrait la tête inquiète de Bérard. Yvonne y monta, et Dalvan prit place à côté d’elle, après avoir crié au cocher :

– Gare Perrache !

IV

DE LYON À ÉTAPLES

Durant quelques instants Yvonne garda le silence, puis un sanglot la secoua. Elle tendit les mains à ses sauveurs :

– Libre, libre, bégaya-t-elle, et par vous ! merci !

Marcel arrêta net ces démonstrations.

– Ne pleure pas, petite sœur ; cela te rougirait les yeux et nous ferait remarquer.

Elle refoula ses larmes, dominée par le ton du jeune homme, et timidement.

– Où allons-nous ?

– Dans une retraite que Claude a dénichée. À propos, vous n’avez jamais été présentés officiellement. Je comble cette lacune. Claude Bérard, mon ami et mon complice ; Yvonne Ribor, ma sœur. Voilà qui est fait, je reprends. Nous quittons la voiture à Perrache.

– Pourquoi ?

– Parce que l’on va s’apercevoir de notre fuite. On supposera que notre première pensée a été de nous éloigner. Dans quelle direction ? Vers l’Italie ; la frontière est proche. On retrouvera notre cocher. Il dira où il nous a conduit et l’on enverra immédiatement des télégrammes à Modane.

Claude et Yvonne considéraient le sous-officier avec stupeur.

– Mais, hasarda la jeune fille, tu nous barres la route.

– Jamais de la vie. Pour échapper à ceux qui nous poursuivent, il faut faire précisément ce qui ne leur viendra pas à l’idée.

Et tranquillement :

– J’ai étudié l’indicateur. On cherchera trois personnes, deux hommes et une femme. Nous allons nous séparer. On nous cherche sur la route de Modane. Adoptons-en une autre. Voici ce que j’ai décidé. Une fois déguisés, Yvonne et moi, nous nous rendons à Saint-Rambert ; nous prenons le train, et à Dijon, nous quittons la ligne de Paris ; nous filons sur Amiens, par Is-sur-Tille ; d’Amiens nous gagnons Étaples et de là, l’Angleterre.

– L’Angleterre quand à deux pas, la Suisse, l’Italie !…

– Je vous répète que la surveillance s’accroît en raison des facilités qu’ont à leur disposition les fugitifs.

Bérard intervint :

– Je crois que vous avez raison ; mais moi, qu’est-ce que je deviens ?

– Vous, vous quittez Lyon à pied. Vous marchez jusqu’à Venissieux. Là vous montez dans un train pour Chambéry. De cette ville, vous remontez vers Mâcon, par Culoz, et vous nous rejoignez à Étaples. Seulement vous séjournerez à Chambéry le temps nécessaire pour jeter à la poste une lettre que ma petite sœur écrira tout à l’heure.

– C’est pour cela que nous nous séparons ?

– Pour cela, et pour ne pas voyager ensemble.

Le fiacre s’arrêtait devant la gare de Perrache. Marcel fit descendre ses amis, paya le cocher et pénétra dans les salles d’attente. Mais il guettait la voiture.

Quand elle se fut éloignée, il fit un signe à ses compagnons, et tous gagnèrent le pavillon loué par Bérard.

À ce moment même M. Canetègne, après une longue conférence avec le juge d’instruction, se levait pour prendre congé. L’Avignonnais paraissait enchanté.

– Ainsi, disait-il, voilà qui est convenu. Un rapport très bénin, des conclusions favorables ; je compte sur vous.

– Absolument, répondait le magistrat avec un sourire malicieux. Il n’y a plus délit. Un simple roman. Voleuse et volé inscrivant le mot « Hyménée » sur les pages du code.

– Eh oui. Une prière encore, mon cher juge. Je serai absent deux ou trois jours. Des clients à visiter hors Lyon. S’il se produisait quelque incident nouveau, soyez assez bon pour me prévenir. Un mot au magasin. On me le ferait tenir, et s’il le fallait, je reviendrais immédiatement.

– Je vous le promets.

– À la bonne heure donc. Il n’est point de serviteur de Thémis plus aimable. Ne vous dérangez pas, je connais les êtres.

Le négociant, d’un pas léger, franchit le seuil du cabinet et traversa l’antichambre.

Tout à coup il poussa un cri. En même temps il trébuchait et roulait à terre. Au bruit M. Rennard accourut.

– Que vous arrive-t-il ?

Canetègne se releva en se frottant les reins.

– Je ne sais pas ; j’ai buté contre un obstacle là…

Il s’arrêta stupéfait. À l’endroit qu’il désignait, un bras humain s’allongeait sur le parquet, sortant de dessous la banquette occupée naguère par le gendarme.

– Qu’est-ce que c’est que ça ? murmurèrent les deux hommes.

Mû par un sentiment de prudence, le magistrat appela son greffier pour déplacer le siège, qui masquait la victime de Marcel, dormant paisiblement.

– Un gendarme ! clama le négociant.

– Un gendarme ! redit le juge avec surprise.

– Celui qui accompagnait la prisonnière, déclara le greffier.

Du coup M. Rennard sursauta :

– Vous êtes certain de ce que vous avancez ?

– Absolument. Je le connais d’ailleurs, c’est le père Cobjois.

– C’est bon ! c’est bon ! réveillez-le. Il nous expliquera…

Oubliant sa grandeur, le magistrat aida son subordonné à soulever le dormeur et se prit à le secouer.

Peine inutile, Cobjois n’ouvrit pas les yeux. Le juge y mit de l’acharnement. Il ne réussit qu’à arracher au pauvre diable un ronflement sonore. Cela devenait inquiétant. Les trois hommes échangèrent un regard.

– Ce sommeil n’est pas naturel, formula enfin M. Rennard.

– J’allais le dire, appuya Canetègne.

Le greffier se contenta d’opiner du bonnet.

– Et l’accusée qu’est-elle devenue ?

La question demeura sans réponse. Le scribe, pressentant une bourrasque, songea à en détourner les effets et d’une voix insidieuse :

– Je cours chez le concierge, monsieur, si vous le permettez. Il a dû la voir passer.

– Oui, allez.

– Ah ! çà, demanda Canetègne lorsqu’il fut seul avec le magistrat, est-ce que vous croiriez ?…

– À une évasion ?

– Oui.

– C’est possible !

M. Rennard prononça ces deux mots avec une sourde irritation ; la colère de l’homme de loi battu sur son terrain. Pour le commissionnaire, il blêmit. Yvonne libre ! C’était le renversement de ses plans. Et tous deux piétinaient autour du soldat ronflant de plus belle.

L’arrivée du concierge ne laissa subsister aucun doute. La prisonnière n’avait pas franchi le seuil du Palais de Justice.

Alors, sur les ordres brefs du juge, une véritable battue commença. Tous les employés présents furent réquisitionnés. On fouilla les bâtiments, les caves, et, en fin de compte, on découvrit le manteau et le bicorne du gendarme auprès de la porte de service entr’ouverte.

La captive s’était évadée. Avec cette certitude, M. Rennard parut retrouver le calme. Imposant silence au commissionnaire qui, furieux, congestionné, faisait du bruit comme quatre.

– Le frère de lait de Mlle Ribor était ici pendant l’interrogatoire de l’accusée ?

– Oui, répliquèrent le cerbère et le greffier.

– C’est donc lui qui a protégé sa fuite. Un soldat à peine libéré ; nous le reprendrons facilement.

– Vous pensez ? interrogea Canetègne haletant.

– Je l’affirmerais. Seulement les conclusions de mon enquête seront modifiées par cette aventure. Rentrez chez vous, monsieur. Ces jeunes gens se sont moqués de nous. Une dépêche au commissaire central nous les ramènera bientôt confus et repentants.

Sur ces paroles, le magistrat, appelant du geste ses subordonnés, disparut avec eux dans son cabinet. Il allait prendre ses dispositions pour ressaisir la proie qui échappait à la justice.

Rentré chez lui, le commissionnaire colonial donna cours à sa rage. Lui, si économe et si rangé, brisa un service de « terre de fer ». Hélas ! cet acte de vigueur ne lui procura pas le sommeil. Toute la nuit il se retourna sur son lit, s’assoupissant parfois, mais brusquement éveillé par un horrible cauchemar. Il voyait autour de lui danser une armée de sous-officiers et de jeunes filles, tenant tous une photographie du chèque Ribor.

Une visite matinale à Mlle Doctrovée ne le rassura pas. Son associée parut épouvantée. Yvonne libre, tous les malheurs étaient à craindre.

Soudain la servante de Doctrovée vint annoncer à sa maîtresse que M. Martin demandait à lui parler. Le visage de la maigre personne s’éclaira.

– Lui !… priez-le d’attendre un instant.

Et la bonne sortie, elle vint se planter devant le négociant.

– Mon cher ami, commença t-elle, vous êtes comme moi. Pas confiance en la police, hein ?

Il secoua la tête avec énergie.

– Bien, reprit Doctrovée. Alors, voyons Martin. Un ancien policier révoqué pour une peccadille et, mon ami.

– Soit donc. Après tout, où nous en sommes, nous n’avons pas le choix.

Le négociant se laissa conduire par sa complice dans le salon, où le policier attendait.

C’était un homme d’une trentaine d’années, aux épaules larges, au corps bien d’aplomb sur des jambes solides.

Le personnage avait la face blême percée de deux yeux clignotants, un front bas surmonté de cheveux rudes taillés en brosse. Il s’inclina devant l’Avignonnais.

– Monsieur Canetègne, enchanté de vous voir. Je me suis présenté chez vous. En apprenant votre sortie matinale, j’ai pensé vous rencontrer ici.

– Comment cela ? balbutia l’Avignonnais interloqué.

– Comment ? Mlle Ribor a pris sa volée hier. Il m’a paru naturel que vous vinssiez faire part de cet événement à la meilleure de vos amies.

Il coulait vers son interlocuteur un regard pénétrant. Ce dernier baissa les yeux.

La tournure que prenait l’entretien le gênait visiblement. Doctrovée vint à son secours :

– Dites toute votre idée, monsieur Martin. Il est possible qu’elle nous convienne.

Le visiteur répondit par un signe de tête approbateur.

– Un aveu d’abord. J’aime la bonne chère, les appartements élégants, les fêtes, et j’en suis sevré depuis des années. Aussi dès que j’ai su l’arrestation de Mlle Ribor, je me suis intéressé à elle ; car je tenais la bonne affaire longuement attendue.

Doctrovée eut un rire engageant :

– Allez toujours.

– Je savais son innocence. J’ai déploré sa pauvreté, car sans cela je lui aurais fait rendre la liberté. Mais il faut vivre, et l’on n’y peut arriver qu’au service de ceux qui ont de l’argent. Je me suis logé dans le même hôtel que les sous-officiers, ses amis. Une chambre voisine de la leur m’a permis de suivre toute l’intrigue. La cloison n’interceptait pas leur voix. Bref, j’ai connu le plan d’évasion simple et ingénieux, imaginé par ces jeunes gens.

– Et vous ne m’avez pas averti ? clama Canetègne.

– Vous avertir ? vous n’y songez pas.

– Mais si, je vous aurais récompensé.

– Oui, vingt-cinq louis. Cela ne constitue pas une affaire. J’aime mieux la situation actuelle.

Sans prêter la moindre attention aux gestes furibonds du commissionnaire, Martin continua :

– Voici ce que je vous propose : Je me suis enquis de votre situation financière. Vous possédiez à la date d’hier cinq cent vingt-cinq mille trois cent quarante-deux francs, soixante-douze centimes, déposés chez MM. Fulcraud, Barrot et Cie, banquiers, cours Bellecour.

– Ah ! souligna la manutentionnaire.

Canetègne voulut esquisser un geste de dénégation, mais le policier l’arrêta :

– J’ai vu votre compte.

Et après un silence :

– Votre maison brûle ; – c’est une figure – un homme se présente pour aller à travers les flammes sauver votre coffre-fort. Sans lui vous perdez tout. Il me semble qu’en vous demandant 20 pour 100 de votre fortune, il est modéré.

– 20 pour 100 ! gémit l’Avignonnais.

– Pas même. Cent mille francs payables le jour où je retrouve les fugitifs.

– Vous m’assassinez.

– Pas le moins du monde. Mon prix ne vous convient pas, je me retire.

Déjà M. Martin reprenait son chapeau.

Le négociant, partagé entre l’avarice et la peur, céda à la seconde.

– Laissez-moi le temps de réfléchir, vous avez une impétuosité.

– Toute naturelle. Vos adversaires ne réfléchissent pas, ils filent.

L’argument décida Canetègne.

– Soit !… Cent mille si vous les trouvez. Rien si c’est la police.

– Naturellement, fit l’agent d’un ton goguenard. Maintenant ne perdons pas une minute ; passons à votre magasin. De là, nous irons chez votre banquier – vous y prendrez quelque argent et préparerez un chèque à mon nom. – Enfin je vous montrerai quelque chose que la police n’a pas encore découvert.

Il salua Mlle Doctrovée d’un air amical et, suivi du négociant, il quitta la maison. Jusqu’à la rue Suchet, les deux hommes n’échangèrent pas une parole.

– Pourquoi sommes-nous venus ici ? demanda l’Avignonnais.

– Pour voir votre courrier.

– Mon courrier ?

– Voyez toujours, vous comprendrez.

Obéir était le plus simple. Pénétrant dans le compartiment réservé à la caisse, le commissionnaire se mit à dépouiller le paquet volumineux de correspondances entassées sur son bureau. Soudain il eut un cri.

– L’écriture d’Yvonne !

– La lettre vient de Chambéry, n’est-ce pas ? questionna l’agent sans paraître étonné.

– Comment le savez-vous ?

– Peu importe. Je le sais.

D’un geste impatient, Canetègne déchira l’enveloppe et d’une voix tremblante lut ce qui suit :

Monsieur,

Vous n’appréciez que les choses qui se vendent. L’honneur vous semble sans valeur. Aussi avez-vous essayé d’en priver une pauvre fille dont c’est toute la fortune. Pour cette chose vague, cette fumée comme vous l’appelez, d’autres sont capables de tous les sacrifices. J’espère revenir victorieuse de la lutte à laquelle vous m’obligez. Alors vous ne douterez plus.

Yvonne Ribor.

Sa lecture terminée, il regarda l’agent :

– Eh bien ?

– La lettre est conçue dans un noble esprit.

– Ce n’est point votre appréciation sentimentale que je sollicite. Le timbre de la poste de Chambéry ne vous paraît-il pas un renseignement ?

Le policier le considéra narquoisement :

– Vous inclinez donc à penser ?

– Que mon ex-caissière se dirige sur Modane.

– Et comme la frontière est gardée, vous vous réjouissez. Vous n’aurez plus à me verser cent mille francs.

– Précisément, je l’avoue. M. Martin fit entendre un petit rire sec.

– Cela ne fait rien. Passons chez votre banquier.

– Vous voulez, après cette lettre…

– Plus que jamais. Il est neuf heures moins le quart, nous avons le temps, car nous prendrons le train de 9 h. 41 pour Mâcon.

Et frappant familièrement sur l’épaule de l’Avignonnais qui ouvrait des yeux effarés.

– Cette lettre-là, c’est une ruse pour vous dépister.

– Allons donc ! Si vous me prouvez cela.

– C’est ce que je ferai si vous m’accompagnez. À une condition seulement. C’est que vous me garderez le secret. Je tiens à gagner votre argent, et je ne vous pardonnerais pas de m’en empêcher.

Le ton dont il prononça ces paroles était clair. Canetègne ne s’y trompa pas. Il fallait agir loyalement – une fois par hasard – avec un homme qui connaissait son histoire.

Dans la rue, le policier héla une voiture et donna au cocher l’adresse de la banque Fulcraud, Barrot et Cie.

Chez les banquiers, l’Avignonnais se fit remettre vingt mille francs et annonça qu’il serait peut-être présenté à l’encaissement un chèque de cent mille. Un employé prit note de cette déclaration. Puis toujours flanqué de M. Martin, le négociant remonta en voiture.

– 9 h. 3, murmura l’agent, c’est juste !

Bientôt le véhicule s’arrêta devant le pavillon où Yvonne et ses amis avaient passé la veille. Le policier tira de sa poche une clef qu’il introduisit dans la serrure.

– Qu’est cela ? demanda Canetègne.

– La première cachette de vos ennemis. J’ai pris une empreinte à la cire et me suis fait fabriquer une clef, ce qui nous permet d’entrer comme chez nous.

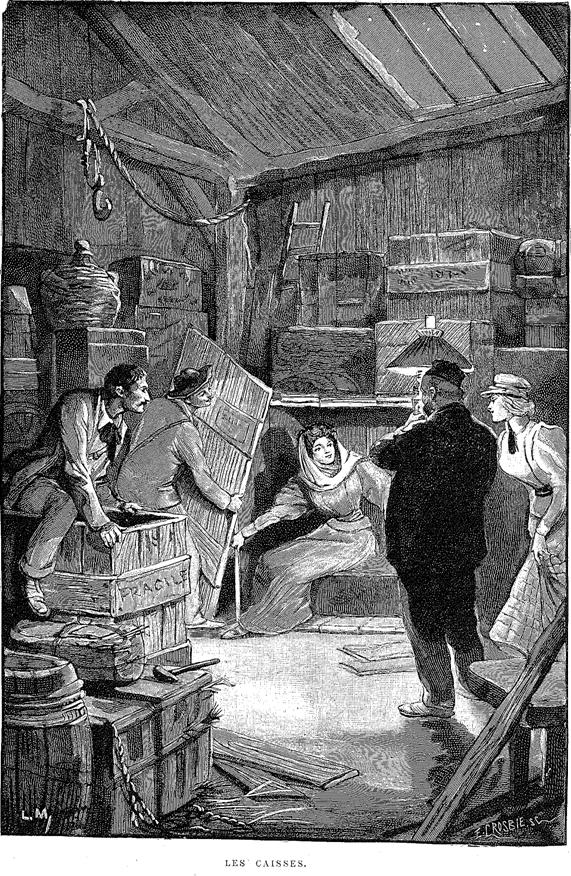

Sur ces mots il ouvrait la porte et pénétrait dans le pavillon. Il faisait sombre, et durant quelques secondes le commissionnaire ne distingua rien. Mais ses yeux s’accoutumèrent à la pénombre, il vit sur le plancher des vêtements d’hommes et de femme.

– C’est ici, déclara l’agent, que les fugitifs ont changé de costumes. Ici également que, grâce à un indicateur pointé au crayon, j’ai pu reconnaître la route choisie par eux.

Il s’interrompit :

– 9 h. 30, ne manquons pas le train ; décampons.

À 9 h. 38, les deux hommes s’installaient dans un compartiment de première classe, et bientôt le convoi les emportait vers Mâcon.

De son côté, Claude Bérard, après une nuit passée à Chambéry, avait fait route sur Culoz, et laissant cette gare en arrière, filait à toute vapeur sur la même destination.

Il n’accordait qu’une attention distraite au paysage. Ni Ambérieu avec sa jolie rivière l’Albarine, ni Bourg, dominée par le clocher de l’église de Brou, ne lui semblèrent dignes de remarque. Sa pensée était ailleurs. Elle volait, précédant le chemin de fer trop lent, vers Étaples où il devait rejoindre ses amis. Le jeune homme s’exaspérait à chaque arrêt du train. Polliat, Mézériat, Vonnas, Pont-de-Veyle eurent tour à tour leur part dans ses malédictions. Enfin la machine ralentit pour la dernière fois.

– Mâcon, Mâcon, crièrent des voix d’employés.

Claude bondit sur ses pieds, empoigna sa valise couchée dans le filet, sauta sur le quai et traversa la gare d’un pas pressé.

Il heurta violemment un homme au visage glabre qui se tenait près de la sortie, regardant curieusement les voyageurs. Il n’y prit pas garde. Celui qu’il avait heurté n’en parut pas formalisé, au contraire. Sa bouche s’ouvrit dans un rire silencieux.

– Le voici, dit-il seulement à un personnage qui se dissimulait derrière lui.

– Ce blond ? interrogea l’individu.

– Mais oui, mon bon monsieur Canetègne. J’ai omis de vous prévenir. Le brun est devenu blond. Il s’agit maintenant de ne pas le perdre de vue.

Et d’un ton intraduisible, tout en s’élançant sur les traces de Bérard :

– Il m’est cher ce jeune homme. Il représente le tiers de mon chèque.

La réflexion ne plut pas au négociant. Une grimace le prouva, mais il allongea les jambes pour se maintenir à hauteur de son compagnon. La course ne fut pas longue. Le sous-officier atteignit le guichet de distribution des billets. Ses ennemis l’entendirent demander un ticket pour Paris.

– Dans une heure, monsieur, répondit le receveur. Le premier train est à 2 heures 54.

Le voyageur frappa le sol d’un talon impatient, puis il se décida, quitta la gare et pénétra dans un café voisin. Le policier n’avait pas perdu un de ses mouvements.

– Attendons comme lui, fit-il.

L’heure venue, ils retournèrent à la gare sur les pas de Claude et prirent place dans le train de Paris. À 10 h. 37 du soir ils atteignaient enfin la capitale. Toujours suivant Claude qui ne se doutait de rien, ils traversèrent en bourrasque les salles d’attente et gagnèrent la cour que les réverbères, les lanternes de voitures et d’omnibus constellaient de lueurs dansantes. Le sous-officier héla un fiacre. Aussitôt, Martin poussa l’Avignonnais dans un autre véhicule, et s’y engouffra après avoir bouleversé le cocher par ces paroles magiques :

– Deux louis pour toi, garçon, si tu ne perds pas de vue ce « sapin ».

À trente mètres de distance les voitures s’ébranlèrent, se dirigeant vers la Bastille. Elles allaient grand train. Elles passèrent à droite de la colonne de Juillet, longèrent le canal, parcoururent le boulevard Voltaire, la place de la République, le boulevard Magenta et s’arrêtèrent, à dix secondes d’intervalle, devant la haute façade de la gare du Nord.

Onze heures sonnaient.

Claude, son automédon payé, se mit à courir. Martin et Canetègne trottèrent dans ses pas. Comme lui, ils se munirent au guichet de billets pour Étaples, et sautèrent dans le train de 11 h. 5 sur Creil, Amiens, Abbeville et Calais.

Il était temps, la longue file de wagons s’ébranlait.

– Nous allons à Étaples, dit l’agent, rien ne nous empêche de dormir. Bonsoir, monsieur Canetègne.

Sur ce, il s’accota dans son coin et ferma les yeux. Le négociant, brisé par les émotions de cette journée, lutta un instant contre le sommeil ; mais le convoi était à peine à hauteur de Saint-Denis que sa tête se pencha en avant et qu’un ronflement nasillard annonça sa défaite.

Au moment où le train quittait Abbeville, une secousse le rappela au sentiment de la réalité.

Il ouvrit les yeux et aperçut M. Martin souriant, qui lui présentait une paire de lunettes bleues et un cache-nez.

– Pour n’être pas reconnu ? dit seulement le policier.

– Reconnu, par qui ?

– Par ceux que nous poursuivons.

– Où sont-ils ?

– Je l’ignore encore, mais mon instinct m’avertit que nous les rencontrerons à Étaples.

Canetègne n’en demanda pas davantage. Il cacha ses yeux sous les verres bleus et jeta le cache-nez sur ses épaules. À 7 h. 58, on entrait en gare d’Étaples, et presque aussitôt l’agent en observation à la portière s’écriait :

– Les voici !

Il désignait un homme aux cheveux bruns et une jeune femme abominablement rousse qui attendaient sur le quai. L’Avignonnais se précipita pour descendre, mais son compagnon l’arrêta :

– Un instant. Inutile de les effaroucher, tout serait à recommencer.

Claude Bérard avait rejoint ses amis et tous trois s’éloignaient.

– À notre tour, reprit Martin, qui saisit le bras du commerçant et le contraignit à régler son pas sur le sien.

Tout en marchant, il parlait :

– Mon cher monsieur, j’ai tenu ma promesse ; j’ai retrouvé les fugitifs. À vous de tenir la vôtre en faisant passer de votre poche dans la mienne, le petit papier que vous savez.

Canetègne poussa un soupir désolé.

– Cent mille francs, c’est cher !

– Vous refusez, bon. Je cours prévenir ces jeunes gens.

– Non, ne faites pas cela, je me résigne. Mais quand on a amassé un petit pécule dans les affaires…

– Les affaires, c’est l’argent des autres. Supposez que vous restituez.

Sans relever l’impertinence, le négociant tira de son portefeuille le chèque préparé à Lyon et le remit au policier.

– À la bonne heure, dit celui-ci dont les yeux brillèrent, vous devenez raisonnable. Tenez, notre gibier niche à l’hôtel de la gare. On va se raconter les péripéties du voyage. Profitons-en pour courir au télégraphe. Nous prierons M. Rennard d’expédier le mandat d’amener au commissaire central de la localité. Il est 8 h. 10 ; à midi sa réponse arrivera et le tour sera joué.

V

PREMIÈRES HEURES HORS DE FRANCE

Cependant Marcel et Yvonne avaient conduit Claude dans une chambre de l’hôtel de la gare.

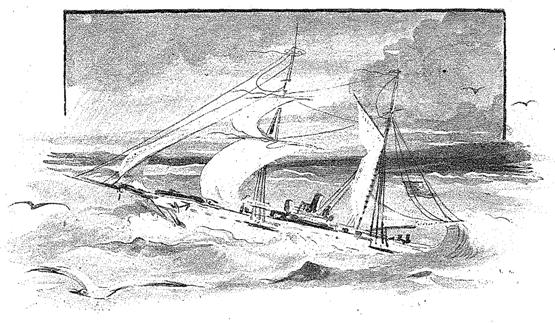

– Reposez-vous, conseilla Dalvan, car la soirée sera fatigante.

– Comment cela ?

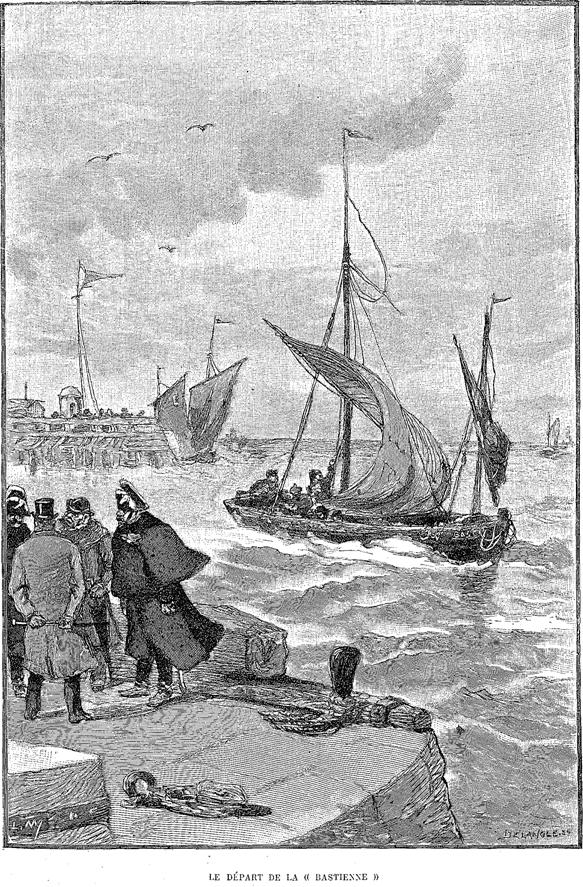

– Nous ferons une promenade en mer. Un patron de barque nous emmène à la pêche. On part à trois heures.

Le « Marsouin » voulut obtenir une explication, mais Simplet quitta la chambre. Puis laissant Yvonne s’enfermer chez elle, il s’en alla flâner par la ville.

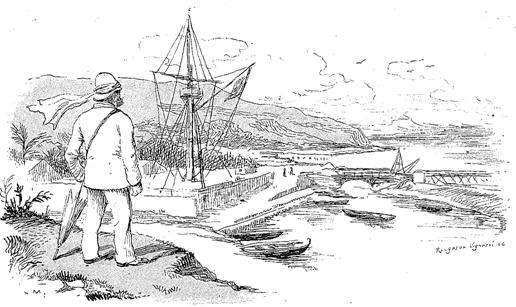

Bientôt il gagna la rive de la Canche, dont l’embouchure forme le port d’Étaples, et il descendit vers la mer.

Une cabane dressait son toit de chaume à quatre ou cinq cents mètres de lui. Des « chaluts », soutenus par des perches, séchaient à l’entour. Sur la porte un homme de cinquante ans, dont la barbe grisonnante paraissait presque blanche à cause du hâle du visage, fumait une courte pipe. En voyant le jeune homme, il souleva son bonnet de laine.

– Bonjour, patron, fit le sous-officier. Ça tient toujours notre partie de pêche ?

– Bien sûr, monsieur. Si vous êtes à bord de la Bastienne à l’heure du jusant, je vous emmènerai certainement. C’est une bonne barque allez. Tenez, regardez-la, là-bas, comme elle roule. On dirait qu’elle a hâte de partir.

– Nous ne la ferons pas attendre, soyez tranquille.

Marcel serra la main du patron et revint vers son logis. Comme il passait devant la maison du commissaire central, il entendit un bruit de voix ; le nom de « Ribor » lui parvint distinctement.

Il s’arrêta net. Ribor ! Yvonne s’appelait ainsi. Qui donc prononçait ces deux syllabes. Puis il sourit. Évidemment il ne s’agissait pas d’elle, mais d’autres Ribor. Quelle apparence que l’on s’occupât de la jeune fille chez le magistrat ?

Pourtant, il ne pouvait se décider à s’éloigner. Immobile sur le trottoir, il prêtait l’oreille, concentrant toute son attention pour saisir les paroles qui s’échappaient par la porte entre-bâillée. Il se rapprocha de l’ouverture. Les sons lui arrivèrent plus nets, et avec stupeur il surprit les répliques suivantes :

– Vous me dites que le mandat d’arrêt m’arrivera de Lyon vers midi ?

– Oui.

– Alors, je serai tout à votre disposition, et nous procéderons à l’arrestation de cette fille.

– Devançons un peu le moment.

– Je ne le puis. Plainte a été portée devant les autorités lyonnaises, et je ne veux agir que sur avis d’elles. Question d’égards. Après tout, votre voleuse ne s’envolera pas. Tenez, je vais vous montrer ma bonne volonté. Je vous donnerai un de mes agents pour surveiller l’hôtel de la gare et pour s’opposer au départ de cette personne.

– Parfait !

Un bruit de chaises remuées indiqua à Simplet que les interlocuteurs se levaient. D’un bond il quitta son observatoire et s’élança de toute la vitesse de ses jambes dans la direction de l’hôtel.

Claude et Yvonne causaient.

Le « Marsouin », qui avait bien dormi en wagon, s’était contenté de réparer le désordre de sa toilette, puis il avait rejoint la jeune fille. Ils furent terrifiés quand Dalvan leur apprit ce qu’il venait de surprendre. Mais le sous-officier étouffa leurs exclamations :

– Il faut décamper. Prenons dans nos valises ce qui a une valeur ; abandonnons le reste et partons.

– Mais où ? gémit Yvonne éperdue.

Marcel, qui déjà se livrait à un tri des objets enfermés dans son sac de voyage, releva la tête.

– C’est bien simple.

– Toujours simple, clama la jeune fille avec une nuance de colère.

– Évidemment. On va d’abord nous chercher loin d’ici, cachons-nous donc à deux pas.

– C’est facile à dire…

– Et à faire. La cabane du père Maltôt est proche. Sous couleur de déjeuner, nous y attendons l’heure de la marée. En route Claude, que personne ne connaît en ville, achètera un jambonneau, du saucisson, du pain et quelques bouteilles. À trois heures, toutes voiles dehors, nous sortirons du port.

– Mais il faudra revenir, la pêche terminée.

Dalvan eut à l’adresse de sa sœur de lait un regard plein de reproche.

– Essaye donc d’avoir confiance en moi, commença-t-il. Puis changeant de ton : Y êtes-vous, Bérard ?

– Je vous attends.

– Bien, venez donc.

Sans affectation les fugitifs descendirent, traversèrent la cour de l’hôtel et s’échappèrent par une porte s’ouvrant sur une ruelle qui longeait les derrières de l’établissement.

Il était temps. Canetègne, flanqué de M. Martin et de l’agent mis à sa disposition par le commissaire central, paraissait sur la place du Chemin-de-Fer. Fort de la présence de son nouvel allié, le négociant se présenta à la grande entrée de l’hôtel de la Gare. Les précautions devenaient inutiles, il s’enquit de ceux qu’il poursuivait.

– Ces messieurs et cette dame sont dans leurs chambres, répondit l’hôtesse qui n’avait pas vu sortir Marcel et ses amis. Si vous le désirez, je vais les faire prévenir.

– Inutile, s’empressa de répliquer l’Avignonnais. Veuillez seulement nous donner à déjeuner. Nous les verrons plus tard.

Et il se plaça dans la salle commune, de façon que nul ne pût franchir le seuil de la maison sans être aperçu.

Il rayonnait. Enfin il allait reprendre Yvonne. Ses craintes cesseraient aussitôt. Sa vie calme et confortable recommencerait. Il continuerait à dérober aux Lyonnais leur considération et leur argent.

Telle était sa satisfaction qu’il oubliait de quel prix exorbitant il la payait. La face épanouie du policier ne lui rappelait pas ce chèque de cent mille francs que cet autre honnête homme lui avait extorqué. Il mangea comme un loup, but ainsi qu’une éponge. Tout était parfait : poisson ou rôti, cidre ou vin. L’eau-de-vie de pommes de terre, qu’on lui servit avec le café, lui parut même exquise. Jamais, il ne s’était senti si gai, si léger. Martin du reste, content de son opération, non plus que l’agent, ravi du bon repas, n’engendraient la mélancolie.

Bref, en dégustant le moka douteux, le trio devisait avec de grands éclats de rire ; quand le commissaire central fit irruption dans la salle. Sous sa redingote, on apercevait son écharpe.

– J’ai la dépêche de M. Rennard, dit-il. À ces paroles magiques, tous se levèrent.

– Procédons immédiatement à l’arrestation, continua le magistrat, et s’adressant à l’aubergiste qui regardait toute émue par sa présence. Quelles chambres occupent les gens que nous cherchons ?

La bonne femme leva les mains au ciel.

– Quels gens ?

– Ceux dont nous parlions avant déjeuner, expliqua le négociant.

– Qu’est-ce que vous leur voulez donc ?

– Les mettre à l’ombre. Ce sont des voleurs.

– Des voleurs chez moi… Et ils ont couché ici ? C’est affreux !

La commère, effarée, s’assit sur une chaise, sa face bouffie devenue blême.

– Répondez donc… quelles chambres ?

– Au premier : 5, 7 et 9.

Elle fit un effort pour se remettre sur ses pieds.

– Je vais vous conduire.

Mais elle chancelait. Le commissaire l’arrêta.

– Inutile, nous n’avons pas besoin.

Suivi de ses compagnons, il s’élança dans l’escalier. Au premier, courait un long couloir bordé de portes numérotées.

– Un homme au haut de l’escalier, dit-il.

– Voilà, fit Martin, se plantant à l’endroit désigné.

Alors, d’un pas posé, ses talons sonnant sur le carrelage du corridor, le magistrat s’avança vers les portes numérotées 5, 7, 9, auxquelles il frappa successivement.

Canetègne se frottait nerveusement les mains. Dix secondes s’écoulèrent. Pas de réponse.

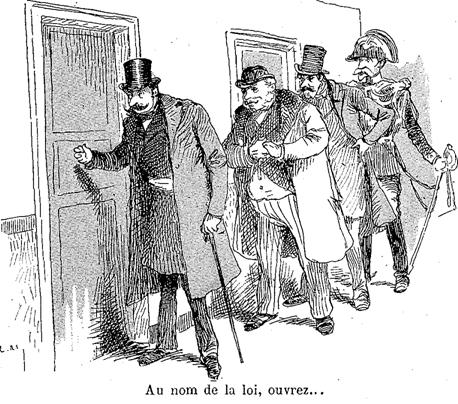

– Au nom de la loi, ouvrez ! dit le commissaire d’une voix forte.

Toutes les portes, sauf celles que l’Avignonnais dévorait des yeux, tournèrent aussitôt sur leurs gonds, et les voyageurs montrèrent leurs têtes étonnées.

– Ah ! s’écria un petit homme rond en sortant du 8 ; c’est aux personnes d’en face que vous avez affaire. Elles sont en promenade.

– En promenade, rugit Canetègne. Puisque l’hôtelière nous a affirmé qu’elles n’étaient pas sorties.

– Moi je les ai vues descendre il y a une heure à peu près.

Le commissaire regarda l’agent. Celui-ci tourna les yeux vers le négociant.

Martin avait disparu. Presque aussitôt il revint.

– J’ai pris les clefs au bureau. Voyons si nos « clients » ne se sont pas envolés.

Il ouvrit la porte de la chambre de Claude.

– Ils reviendront, déclara-t-il. Voyez, la valise est là… Nous n’avons qu’à les attendre.

L’observation paraissait juste ; on s’y conforma. Les quatre personnages retournèrent dans la salle commune.

Les petits verres rendaient la faction moins rude, pourtant Canetègne et ses acolytes tournaient la tête au moindre bruit. À chaque instant, quelqu’un se levait, allait à la fenêtre et fouillait la place du regard. Peine inutile. Les fugitifs ne se montraient pas et pour cause.

Une heure, deux heures sonnèrent. Martin, qui réfléchissait, quitta brusquement sa place et entra dans le bureau. Pour la dixième fois le commissaire central collait son visage aux vitres de la croisée, quand le policier lyonnais se montra à la porte de la pièce.

– Messieurs, dit-il froidement, nous sommes joués. Nos voleurs ne reviendront pas.

Un cri d’indignation échappa à Canetègne.

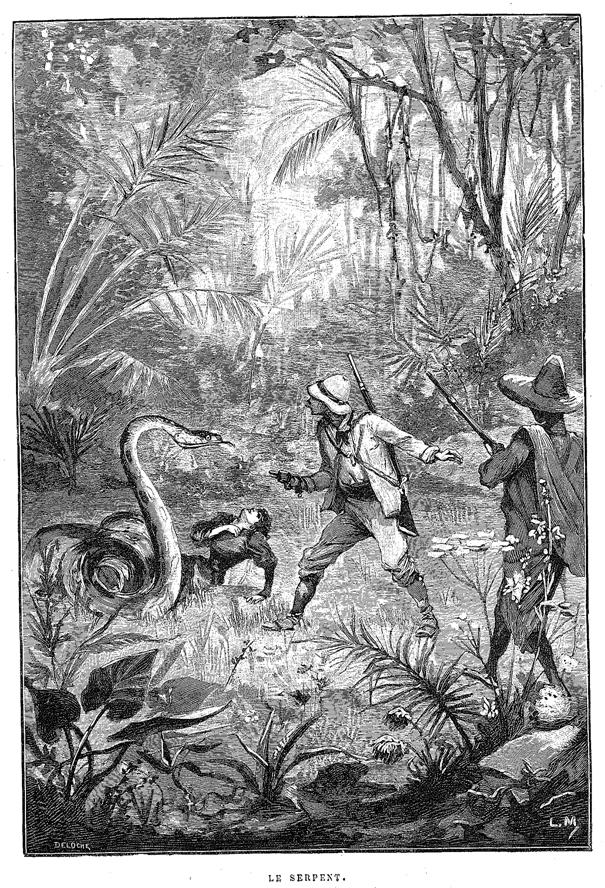

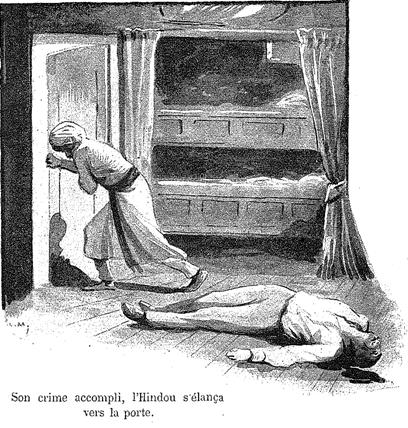

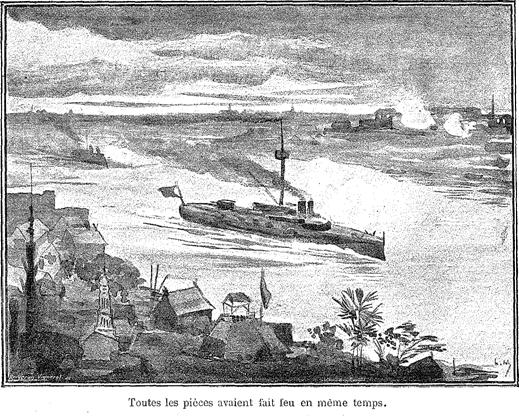

– C’est comme je vous l’affirme, poursuivit Martin. Les valises abandonnées étaient une ruse ; j’aurais dû me défier. Je viens de les ouvrir. On y a pris un certain nombre d’objets, c’est aisé à constater.