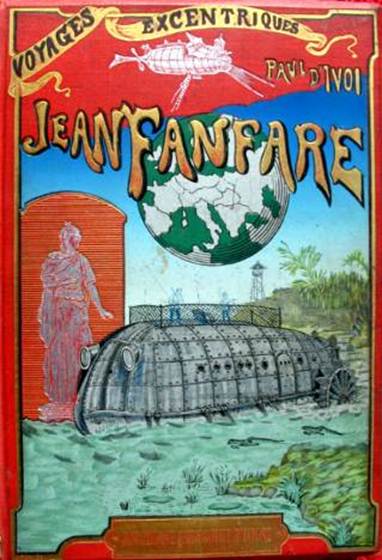

Paul d’Ivoi

JEAN FANFARE

Voyages excentriques – Volume IV

Société d’Édition et de Librairie

Ancienne librairie Furne

1897

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE LA DIANE DE L’ARCHIPEL

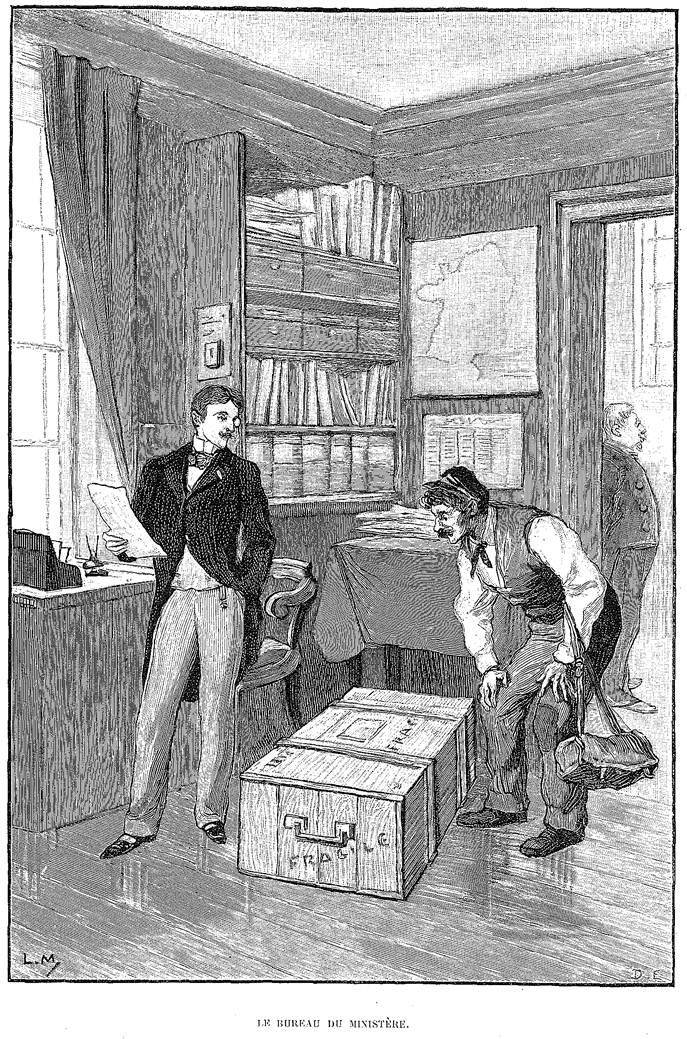

CHAPITRE PREMIER UNE CAISSE DANS UN MINISTÈRE

CHAPITRE II L’EUROPE S’ÉMEUT

CHAPITRE III TRISTESSE À L’HUILE

CHAPITRE IVÂ LA SALLE DES CARYATIDES

CHAPITRE VI CONDAMNÉ AU MUSÉE FORCÉ

CHAPITRE VIIÂ LA TACHE DE SANG DU LOUVRE

CHAPITRE VIII MOUVEMENTS STRATÉGIQUES AUTOUR DE DIANE

CHAPITRE IX UNE NUIT D’ÉMOTIONS

CHAPITRE XÂ SUR LES ROUTES DE FRANCE

CHAPITRE XIIIÂ TILBURY-STATION

CHAPITRE XV OÙ NALI DEVIENT ARBEL

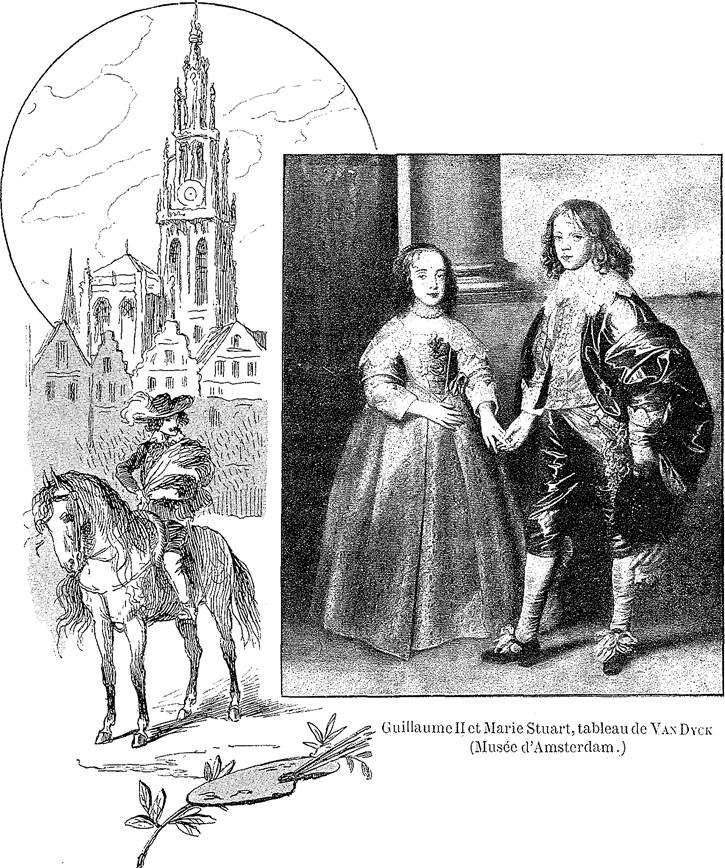

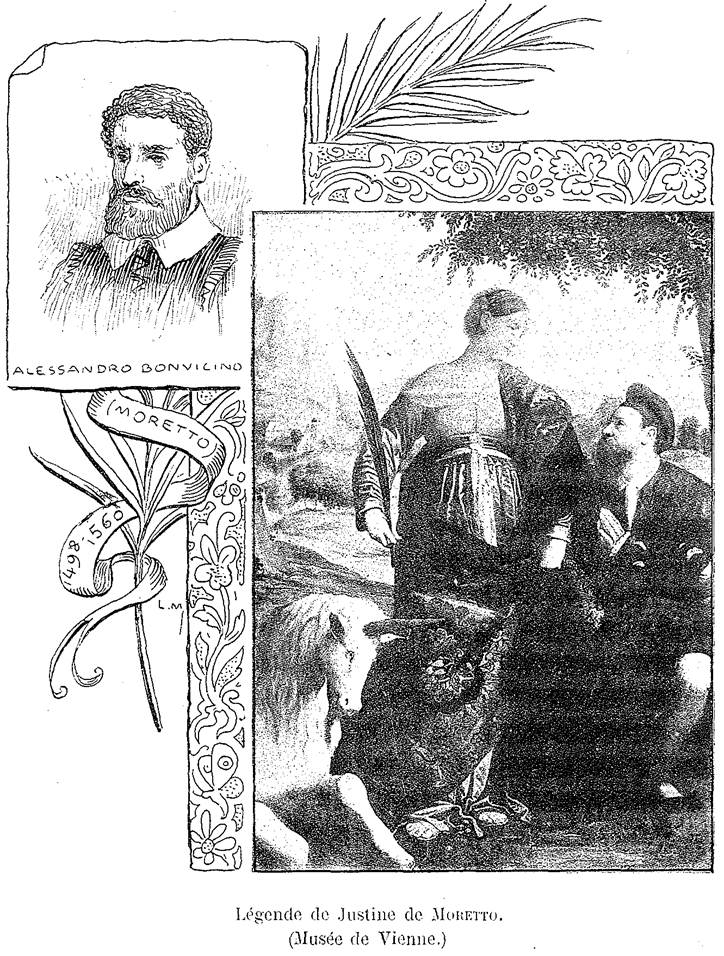

CHAPITRE XVIIÂ REMBRANDT, RUBENS, VAN DICK ET QUELQUES AUTRES

CHAPITRE XVIII À LA PRÉFECTURE DE POLICE BERLINOISE.

CHAPITRE XX KÖNIGLICHE MUSEEN ZU BERLIN

DEUXIÈME PARTIE LA FORTERESSE ROULANTE

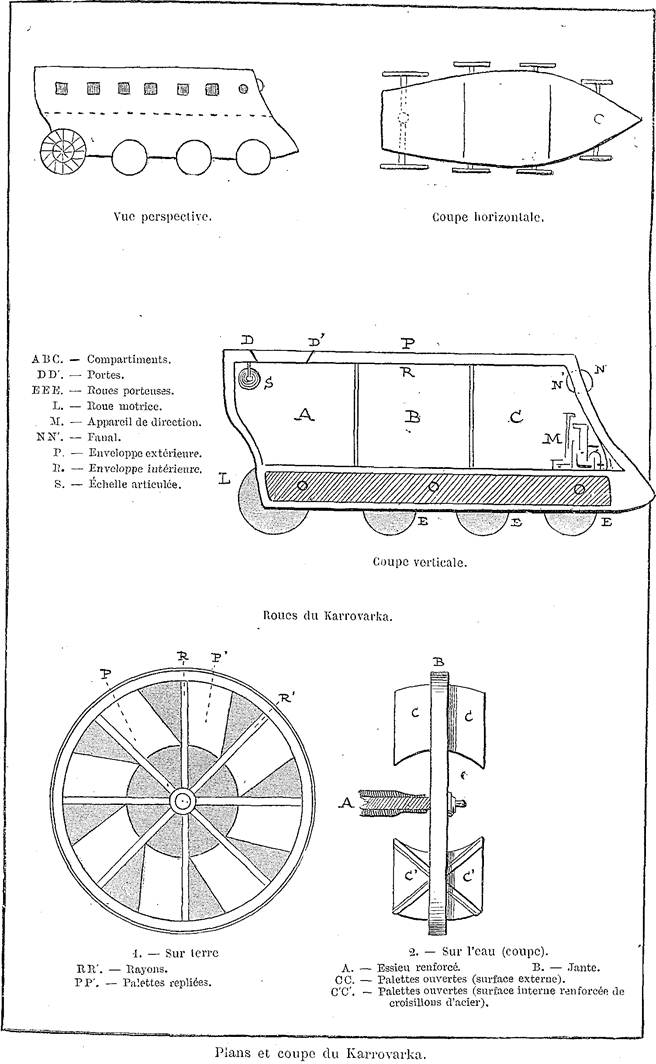

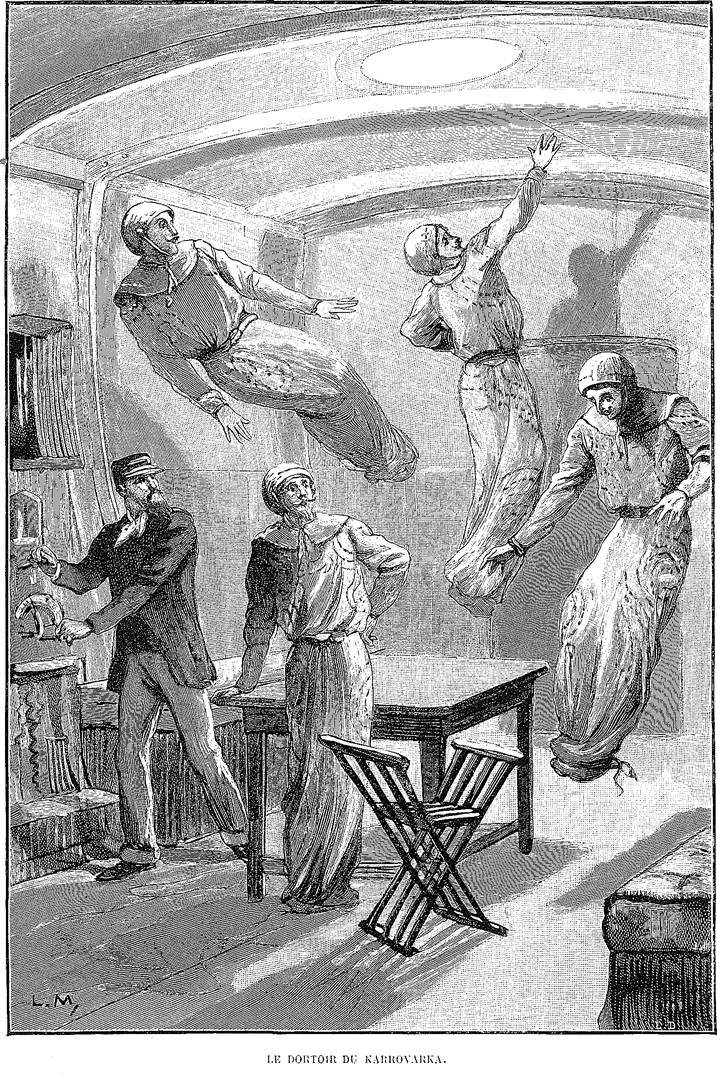

CHAPITRE PREMIERÂ LE KARROVARKA

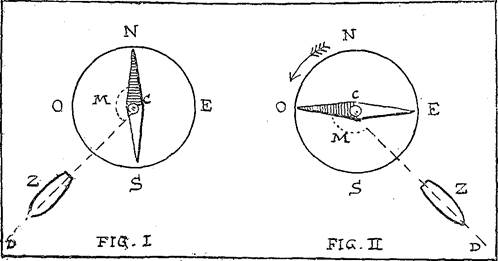

CHAPITRE IIÂ LA SUPPRESSION DE LA PESANTEUR

CHAPITRE III LA RUSSIE À TOUTE ÉLECTRICITÉ

CHAPITRE IV OÙ TAXIDI DEVIENT MYSTÉRIEUX

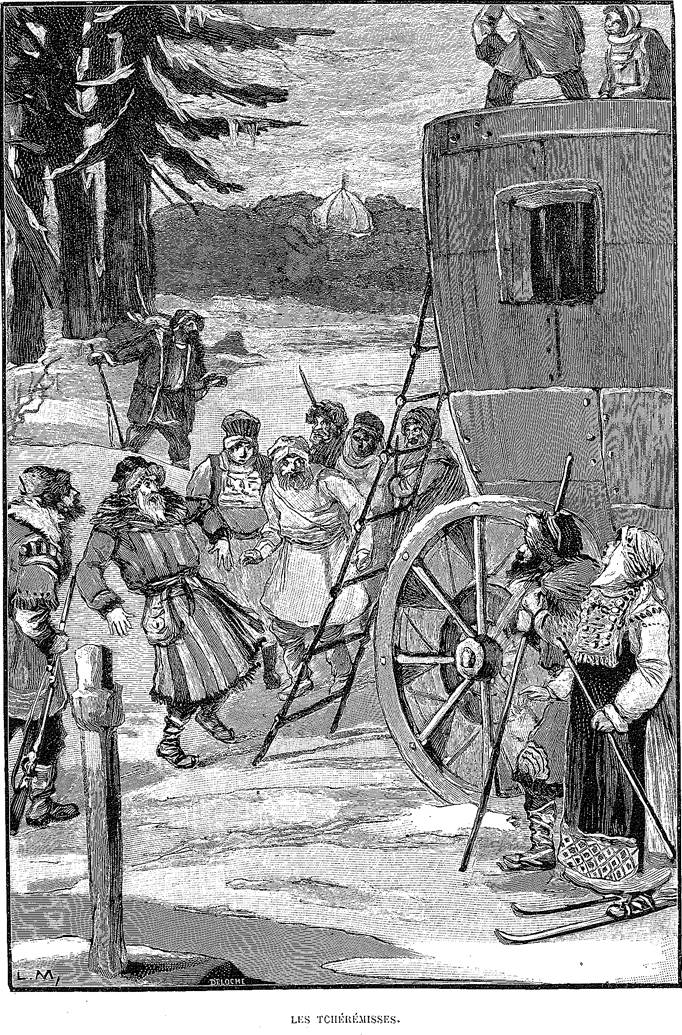

CHAPITRE VÂ LA RUSSIE INCONNUE

CHAPITRE VI DANS LE BOIS SACRÉ

CHAPITRE VII LE TRUC DE GALATHÉE

CHAPITRE VIII DE MANGOUSKA À LA MER D’AZOV

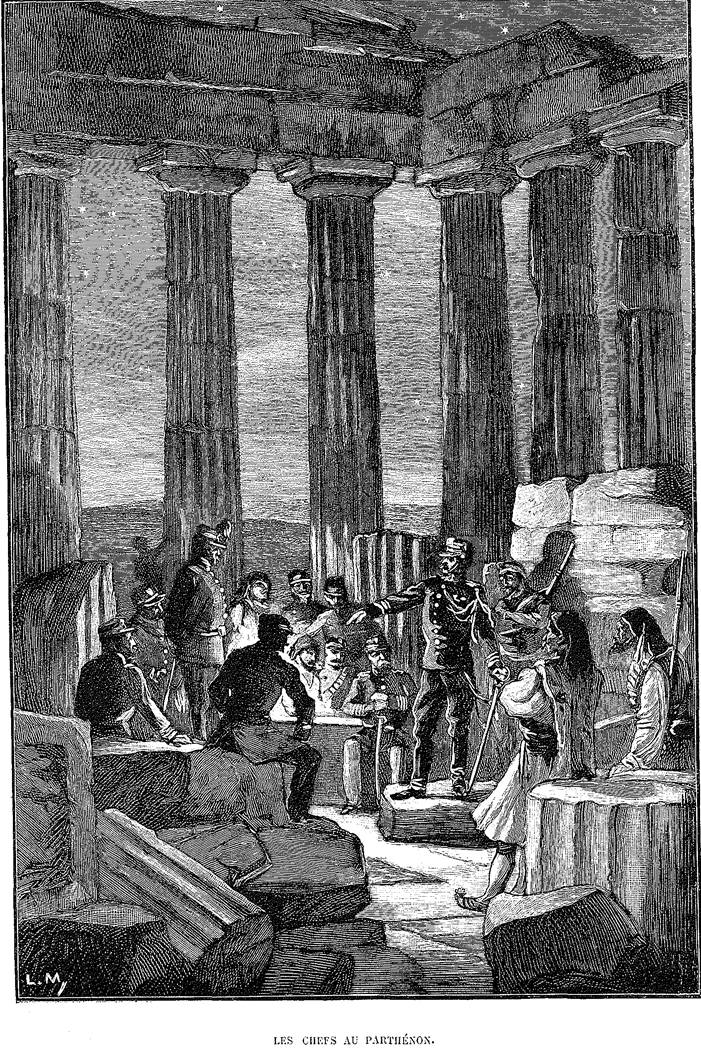

CHAPITRE IX EN ROUTE VERS ATHÈNES

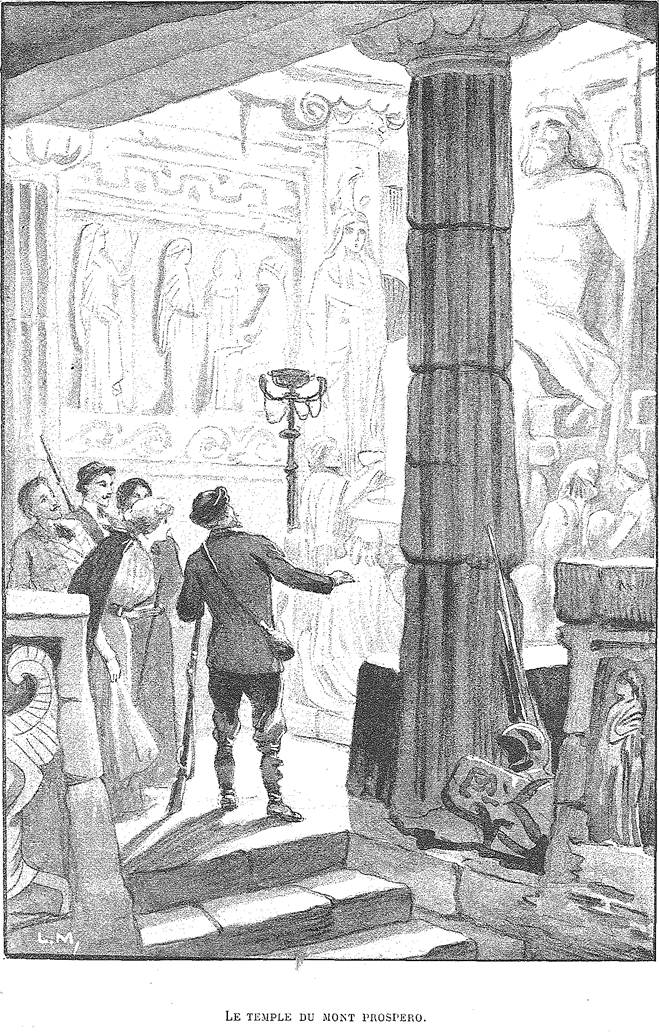

CHAPITRE XIIÂ LE MONT PROSPERO

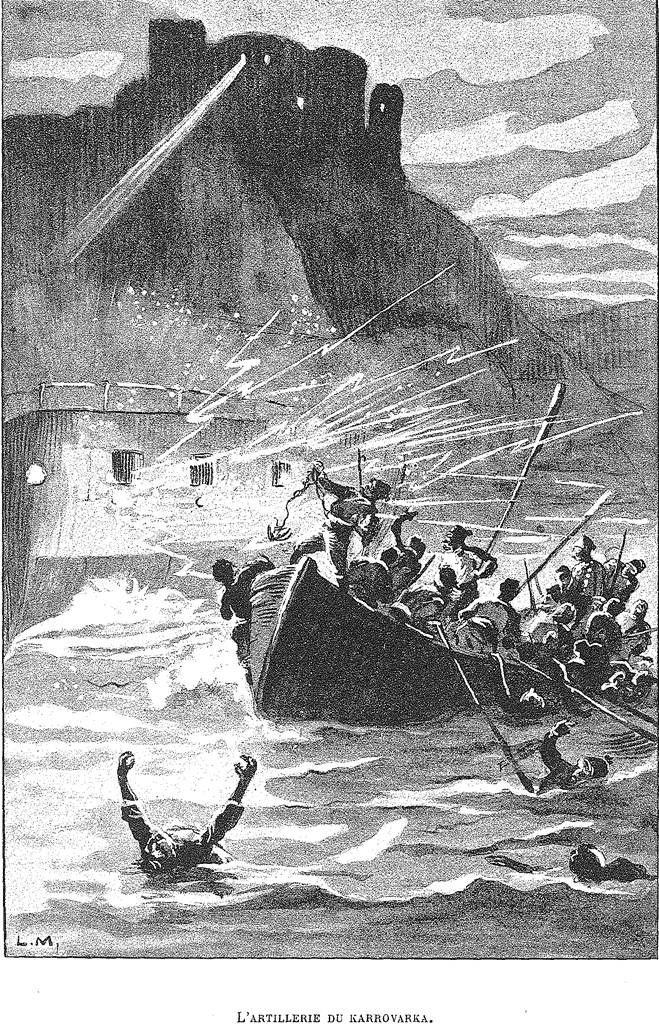

CHAPITRE XIII LA PLUIE D’OBUS

CHAPITRE XIV HYMEN ! Ô HYMÉNÉE

CHAPITRE XVÂ LES RUINES DE LITZARIS

CHAPITRE XVIIIÂ LE SOSIE DE FANFARE

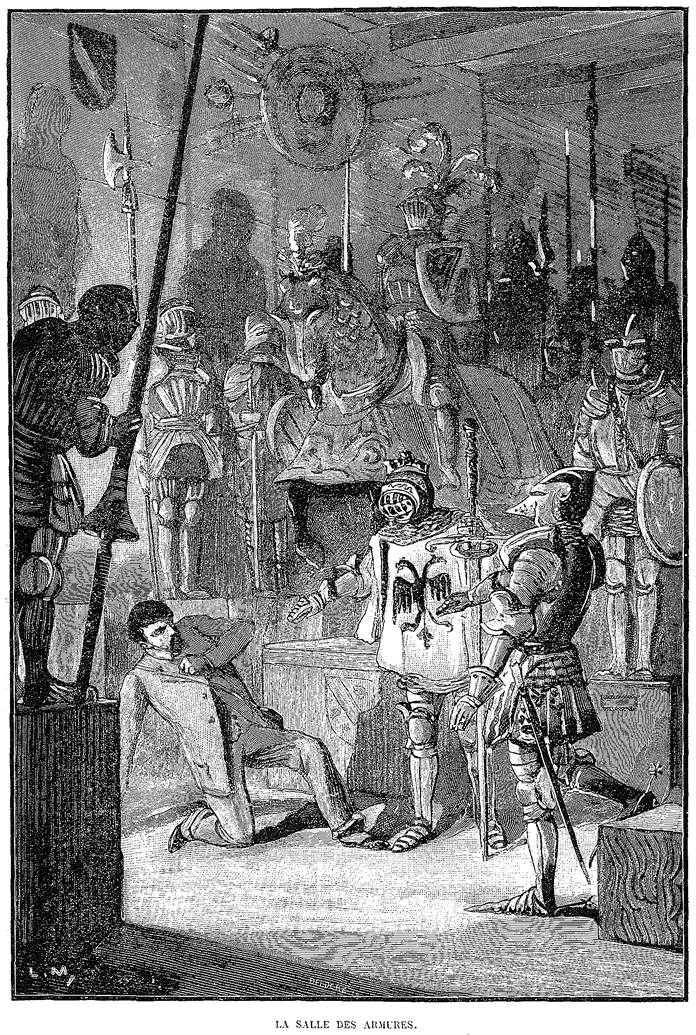

CHAPITRE XIXÂ LA SALLE DES ARMURES

À propos de cette édition électronique

En tête de ce volume, je tiens à inscrire les noms des amis connus ou non connus qui m’ont guidé dans ce voyage ou qui m’ont aidé à appuyer mes souvenirs de documents précis. Ils ont prouvé ainsi une fois de plus que la Confraternité artistique n’est pas un vain mot, et j’en exprime mon affectueuse reconnaissance à :

MM. ALVAREZ, Secrétaire général du Prado, à Madrid.

CANNADIAS, Éphore général des Musées d’Athènes.

EASTLAKE, Directeur de la National Gallery de Londres.

GALLI (Alberto), Sculpteur, Dr Gal des Collections du Vatican, Ã Rome.

Le Comte KOMAROFFSKY, Conservateur des palais du Kremlin, Ã Moscou.

MOLINIER, Conservateur du Louvre.

PIGORINI, Dr du Musée Kircher, à Rome.

SCHAEFFER, Cr d’État, Dr de la Galerie Impériale de Vienne.

SEVIN-DESPLACES, Bibliothécaire honoraire du Louvre.

SOMOF, Conservateur du Musée Impérial de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Le Baron VAN RIENNDT, Dr Gal du Rijks-Museum d’Amsterdam.

WENEVSTIÉCOFF, Dr Gal du Musée Roumiantzoff de Moscou ;

ainsi qu’à MM. les photographes :

GIRAUDON, de Paris.

LÉVY ET FILS –

MARIANO MORENO, de Madrid.

LAURENT, –

ANDERSON, de Rome.

DIETRICH, de Bruxelles.

RHOMAÞDÈS, d’Athènes.

PAUL D’IVOI.

PREMIÈRE PARTIE – LA DIANE DE L’ARCHIPEL

CHAPITRE PREMIER – UNE CAISSE DANS UN MINISTÈRE

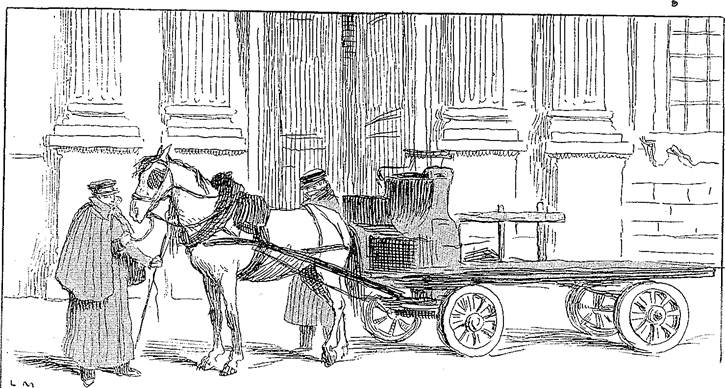

Le 6 octobre 1896, vers 8 heures et demie du matin, M. le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts fut avisé par le chef de ses huissiers qu’un camion stationnait dans la cour d’honneur de l’Administration Centrale. Le conducteur du lourd véhicule déclarait devoir remettre ès mains du généralissime de l’armée universitaire une caisse de chêne de 1m 90 cent. de longueur, sur 0m 60 cent. de large, garnie de poignées de fer à ses deux extrémités, laquelle avait été expédiée de Marseille par grande vitesse.

Son Excellence, après un mouvement de surprise aussitôt réprimé, car un Ministre se doit à lui-même de ne s’étonner de rien, pria poliment l’huissier de se rendre auprès du Chef du Cabinet et de l’inviter à recevoir le colis.

– Vous ajouterez, termina-t-il, qu’après vérification du contenu, je serai obligé à M. le Chef du Cabinet d’en venir conférer avec moi.

L’huissier s’inclina et, d’un pas posé, gagna le bureau du fonctionnaire désigné.

Celui-ci, très occupé à ne rien faire, transmit l’ordre du Ministre au chef adjoint, qui en fit part au secrétaire particulier, jeune poète d’avenir, absorbé à cet instant même par la confection laborieuse d’un madrigal impromptu.

– Quand un rimeur rêve à la muse,

Le déranger point ne l’amuse,

grommela le disciple d’Apollon. Pégase, ce coursier poétique, auprès duquel les chevaux sauteurs de l’École Militaire de Saumur ne sont que de pacifiques haridelles, ne permet point la moindre distraction. Recevoir une caisse, fi donc ! Que le premier des attachés au Cabinet se charge de ce soin.

Sur ce, Lucien Vemtite – c’était le nom du secrétaire – congédia l’huissier d’un geste noble et reprit la chasse ardue à la rime.

L’un après l’autre, les douze attachés au Cabinet reçurent communication du désir exprimé par Monsieur le Ministre. Enfin le plus jeune et le moins rétribué, n’ayant pas d’inférieur auquel il pût repasser la corvée, fit apporter le colis dans son bureau.

Le camionneur congédié avec le pourboire parcimonieux que l’économe Administration alloue en pareil cas, l’attaché se gratta le nez et, regardant l’huissier :

– L’expédition est reçue, il me reste à en vérifier le contenu. Or il conviendrait à cet effet de déclouer l’emballage. Veuillez m’allez quérir un marteau et un ciseau.

Son interlocuteur secoua la tête d’un air pensif :

– Je n’ai point d’outils en ma possession. Mais si vous le désirez, je pourrai prier M. le Chef du service du matériel de faire le nécessaire ?

– Je vous en serai reconnaissant.

Avec la dignité qui convient à un employé chargé d’une mission de confiance, l’huissier sortit et d’un pas solennel prit, à travers corridors, escaliers et cours, le chemin des salles affectées au fonctionnaire vers lequel il était délégué, tandis que, après un geste de lassitude, l’attaché se remettait à son labeur interrompu, c’est-à -dire à la confection de cocottes en papier destinées aux « adorables babies » de Mme la Ministresse. La cocotte en papier, chacun le sait, est l’indice d’une vocation politique caractérisée.

Cependant le Matériel entrait en ébullition. Le Directeur s’était absenté, afin de traiter un marché avantageux pour le repassage à forfait des grattoirs de l’Administration centrale. Son adjoint avait dû se rendre auprès d’un commis de l’Enseignement Supérieur pour lui adresser une admonestation sévère. Ce bureaucrate révolutionnaire n’avait-il pas eu l’idée incongrue de payer de ses deniers et d’installer dans son bureau un tapis-moquette, alors que les règlements, dans leur sagesse, ont réservé la moquette aux seuls chefs de division et attribué la sparterie au menu fretin des plumitifs. Si l’on ne réprimait pas de semblables écarts, il n’y aurait plus de hiérarchie, plus de gouvernement possibles !

Bref, il ne restait là qu’un groupe de rédacteurs et d’expéditionnaires, dont aucun n’avait qualité pour répondre au message du Cabinet.

Ils levaient les bras au ciel, hochaient la tête, se livraient devant l’huissier à une mimique impuissante et désolée. D’une part, ils devaient obéissance au Ministre, et d’autre part, ils n’avaient pas le droit d’obéir, car c’eût été empiéter sur les attributions de leurs supérieurs.

Enfin l’un de ces zélés serviteurs de l’État poussa un cri de joie :

– J’ai une inspiration, dit-il à ses collègues bouleversés. Je vais courir à l’Enseignement Supérieur et transmettre les désirs du Cabinet à notre Sous-Directeur.

Et, sans prêter attention au murmure approbatif soulevé par ces paroles, il se précipita au dehors.

En cinq minutes, il rejoignit son chef.

Celui-ci écouta son récit, gonfla ses joues, réfléchit un instant, puis d’un ton ferme :

– Diable ! Diable ! Je crois prudent de ne rien décider en l’absence de M. le Directeur du Matériel.

– Mais le Ministre attend, glissa timidement le commis.

– J’entends bien. C’est une considération cela, mais que faire ?

Encouragé par la question, l’employé susurra :

– Ne pourriez-vous donner ordre à l’un des hommes de peine de se rendre avec un marteau et un ciseau… ?

– Moi, que j’ordonne… ?

– Sans doute ! Votre situation vous permet…

– Me permet, malheureux ! Vous voulez dire qu’elle me défend cela. Raisonnez donc ; un homme de peine, n’est pas un emballeur ; un marteau, un ciseau sont dangereux en des mains inexpérimentées. Voyez-vous que ce maladroit détériore un objet de prix… ? À qui incombera la responsabilité de l’accident ? À qui ? À moi, n’est-ce pas ? Non, non, pas de responsabilité !

– Et si le Ministre s’impatiente ?…

Le Sous-Directeur se dressa sur ses pointes, et couvrant son subordonné d’un regard dédaigneux :

– Sachez, Monsieur, que le Ministre aura beau montrer de l’impatience ou non, il ne m’obligera jamais à agir d’une façon anti-administrative.

Et comme pour atténuer l’effet de cette héroïque déclaration :

– Du reste Son Excellence ne saurait, sans injustice, réprimander un homme qui a fait tout son devoir, et je vais le faire, mon devoir. M. le Directeur est actuellement rue Croix-des-Petits-Champs pour l’affaire des grattoirs. Je saute en voiture ; dans vingt minutes, je l’aurai rejoint ; je l’aviserai de l’incident, et il prendra telle décision que lui paraîtront comporter les circonstances. Ainsi tout se passera régulièrement, et notre service n’encourra aucun reproche.

Un instant plus tard, l’huissier du Cabinet était mis au courant de la résolution adoptée et s’empressait lentement de la transmettre au douzième attaché. De la bouche de ce dernier elle arriva à l’oreille du chef du Cabinet, par l’intermédiaire des onze autres attachés, du secrétaire particulier et du chef adjoint.

Mais comme midi sonnait et que le Ministre montait dans sa voiture pour aller déjeuner, on ne voulut pas retarder Son Excellence, et la communication fut remise à plus tard. Le personnel de l’état-major ministériel assuré ainsi de n’être plus troublé, chacun saisit son chapeau, son pardessus, ses gants, sa canne et s’en fut, qui en famille, qui au restaurant, reprendre des forces après une matinée si bien employée.

Fidèle à sa promesse, le Sous-Directeur du matériel s’était jeté dans un fiacre, après avoir stimulé le cocher par ces paroles magiques :

– Rue Croix-des-Petits-Champs. Grand train. Bon pourboire !

Chez le rémouleur de grattoirs, il apprit que son chef s’était rendu rue du Faubourg-Saint-Antoine auprès du réparateur de meubles du Ministère. La voiture y vola. Déjà le Directeur était reparti à la papeterie de l’Administration, sise rue Taitbout. Enfin en ce dernier endroit, on déclara au poursuivant que son supérieur devait se trouver au café Riche, où il avait manifesté l’intention de déjeuner.

Cette fois la poursuite aboutit. En entrant dans la salle du café indiqué, le Sous-Directeur aperçut celui qu’il cherchait, installé devant une table, la serviette au menton.

En deux bonds il fut près de lui, et, en phrases pressées, lui narra ses tribulations. Quand il eut achevé, le fonctionnaire interrompit la dégustation d’un filet au beurre d’anchois, accompagné de pommes mousseline à la Turenne, et d’un accent pénétré :

– Vous avez agi sagement, Monsieur. Comme vous le dites, un homme de peine n’a pas les capacités nécessaires pour ouvrir un colis destiné à Monsieur le Ministre. Il faudra requérir le serrurier de l’Administration. Nous irons nous-mêmes ; mais auparavant – il n’y a pas péril en la demeure – déjeunons. Car vous n’avez pas déjeuné, je pense ?

– Non, en effet, balbutia le Sous-Directeur, je vais prendre ce soin… Je vous retrouverai ici.

– Allons donc, installez-vous en face de moi.

– C’est que, – ma foi autant l’avouer, – une addition au « Riche » est particulièrement douloureuse, et ma femme me reprocherait sans doute…

Le chef du matériel sourit avec bonté :

– Madame votre épouse n’a rien à voir là -dedans. Il s’agit du service, et le repas vous sera remboursé à la Caisse Centrale sur la présentation d’un « bon » portant la rubrique : Dépenses diverses pour le service.

– En ce cas, j’obéis.

Profitant de l’aubaine, le Sous-Directeur composa un menu délicat, qu’il arrosa pour finir d’un moka parfumé et d’une aromatique bénédictine, suivant l’exemple de son supérieur hiérarchique.

Coût des deux déjeuners, pourboire compris : 57 fr. 80.

En hommes de précaution, les fonctionnaires rédigèrent immédiatement le bon que la caisse aurait à rembourser, en y faisant figurer d’ailleurs une heure de voiture déjà dépensée par le sous-chef du matériel.

Puis, le cure-dents aux lèvres, ils sortirent.

Un fiacre passait. Ils le hélèrent et se firent conduire rue de l’Arbre-Sec, où demeurait l’entrepreneur des ouvrages de serrurerie du ministère de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts.

Celui-ci, débordé d’ouvrage, ainsi qu’il le dit lui-même, n’avait aucun ouvrier sous la main ; mais pour être agréable à ces messieurs du matériel, il proposa d’en déplacer un, présentement occupé rue Mogador.

L’offre acceptée, l’industriel prit place jusqu’à la rue désignée dans le véhicule, où son employé lui succéda. Bref, à 3 heures, le fiacre déposait les chefs du matériel et le serrurier rue de Grenelle. Sur leur bon, les fonctionnaires ajoutaient une heure de voiture, soit avec le pourboire 2 fr. 50.

Ils conduisaient aussitôt l’ouvrier au cabinet du douzième attaché, auquel ils remettaient en même temps la note dressée par leurs soins, puis ils regagnaient leurs bureaux respectifs.

– Ah ! murmura l’élégant fabricant de cocottes en papier, nous allons donc savoir ce que contient cette caisse !

Et déjà il se penchait sur le colis mystérieux, que le serrurier examinait avec attention.

– Allons, bon, fit celui-ci avec l’accent traînard du faubourg, on me dit qu’il s’agit de déclouer une boîte ; alors, quoi, j’apporte un marteau, un ciseau…

– Eh bien ?

– Eh bien, ces outils ne peuvent me servir à rien.

– Comment cela ?

– Regardez vous-même. Ce n’est pas des clous qui fixent le couvercle, c’est des vis.

– Alors ?

– Alors, faut que j’aille chercher un tourne-vis.

– Où cela ?

– Au magasin, rue de l’Arbre-Sec.

L’attaché ne put réprimer un mouvement d’impatience, puis prenant son parti :

– Allez-y. Attrapez une voiture pour gagner du temps.

– Avec plaisir, mon prince, répliqua l’artisan en quittant aussitôt la salle.

Demeuré seul, le jeune homme tourna un moment autour de la caisse qui décidément finissait par l’intriguer, puis il saisit machinalement la « note » du matériel qu’il avait posée sur son bureau. À peine y eut-il jeté les yeux qu’il sursauta :

– Étonnants ces ronds-de-cuir, grommela-t-il. Une pareille somme pour ouvrir un emballage. Ils vont me faire « sabouler ». Sapristi, j’aurais dû l’ouvrir moi-même.

La perspective de reproches cruels le plongea dans une désagréable rêverie, dont le retour du serrurier le tira après trente-cinq minutes d’attente.

L’ouvrier brandissait un tourne-vis, mais avant de se mettre à l’œuvre, il tira de sa blouse un papier et le tendit à l’attaché. Celui-ci le regarda. C’était la facture de l’entrepreneur.

Du coup, le jeune homme poussa un gémissement :

– Attendez, ordonna-t-il, je ne puis prendre sur moi… Il faut que j’en réfère à mes chefs.

Et tandis que l’artisan narquois s’asseyait, il courut à son bureau, et de sa plus belle main traça sur une feuille blanche le mémoire suivant :

RÉCAPITULATION des dépenses effectuées pour la réception et l’ouverture d’un colis adressé à Monsieur le Ministre.

|

1° POUR L’ADMINISTRATION. |

Francs |

Centimes |

|

1 heure de voiture |

2 |

50 |

|

Id° |

2 |

50 |

|

Id° |

2 |

50 |

|

Dépenses diverses pour le service |

57 |

80 |

|

Total |

65 |

30 |

|

|

|

|

|

2° POUR L’ENTREPRISE DE SERRURERIE. |

|

|

|

Déplacement de l’entrepreneur |

2 |

» |

|

Déplacement d’un ouvrier |

1 |

» |

|

Id° |

1 |

» |

|

Pour avoir retiré une vis, côté droit |

0 |

25 |

|

Id° |

0 |

25 |

|

Pour avoir retiré deux vis, côté gauche |

0 |

50 |

|

Pour avoir retiré deux vis au centre |

0 |

50 |

|

Pour avoir soulevé le couvercle, avec pesées |

0 |

50 |

|

Pour 2 heures de travail d’un ouvrier |

1 |

60 |

|

Total général |

72 |

90 |

Cela fait, il envoya son travail au onzième attaché, qui le transmit au dixième, lequel le fit passer au neuvième, tant et si bien qu’au bout de vingt minutes la feuille était remise au chef-adjoint du cabinet.

Ce dernier invita son personnel à surseoir à tout travail concernant le fâcheux colis. Il se fit amener un fiacre et se rendit à la Chambre des Députés, où le Ministre et son chef du cabinet se trouvaient en ce moment.

En route, il ajouta à la facture, pour sa course personnelle, une heure et quart de voiture, soit 3 francs, qui portèrent le total à 75 fr. 90 pour lever le couvercle d’un coffre. Au Palais Bourbon, il le communiqua à son supérieur direct, qui à son tour, profitant d’un vote au scrutin secret, se glissa dans la salle des séances, gagna le banc des ministres et mit la « récapitulation » sous les yeux de Son Excellence.

Le ministre regarda, apposa son paraphe au bas de la feuille et la rendit à son interlocuteur avec ces seuls mots :

– Je pense qu’après de tels débours, on ouvrira bien la caisse par-dessus le marché !

CHAPITRE II – L’EUROPE S’ÉMEUT

Vers cinq heures vingt du soir, le douzième attaché recevait par la voie hiérarchique l’autorisation de procéder à l’ouverture de l’emballage mystérieux.

En quelques instants le serrurier eut extirpé les six vis qui fixaient la plaque supérieure de la caisse ; il leva cette plaque.

Alors apparut une enveloppe de toile grise, moelleuse au toucher, et qui semblait matelassée d’ouate. L’artisan y portait déjà la main, quand le jeune fonctionnaire l’arrêta :

– L’envoi est peut-être confidentiel, articula-t-il ; il ne doit pas être connu d’une personne étrangère à l’Administration. Veuillez donc vous retirer.

Faisant claquer ses lèvres à la manière gouailleuse des gamins de Paris, l’ouvrier ramassa ses outils et s’esquiva sans répondre.

Seul en face de la caisse, l’attaché éprouva une émotion étrange. Que contenait le colis adressé rue de Grenelle par un expéditeur inconnu ? Qu’allait-il voir en soulevant la toile grise qui cachait encore l’intérieur du coffre ?

Malgré lui, il remarqua que la boîte rectangulaire figurait assez bien un cercueil. Cette constatation le fit pâlir. Touchait-il à quelque lugubre découverte ?

Il se sentit frissonner. Inquiet il se rapprocha de la vaste cheminée, où flambait prodiguement le bois de l’Administration, et tout en se rôtissant les mollets, il songea :

– Après tout, le plus difficile est fait. L’emballage est décloué ; le Ministre peut bien en vérifier le contenu lui-même, puisque l’envoi est à son adresse. Si ce colis suspect renferme des choses de nature à intéresser la justice, pourquoi me créer des ennuis superflus ? Car celui qui découvre le crime est plus persécuté que le criminel lui-même. Il est appelé chez le commissaire, chez le juge d’instruction, au tribunal ; il est interviewé par les reporters en quête d’informations, harcelé de questions par ses amis et connaissances…

Tout à coup il se décida et courut auprès de l’attaché qui était son supérieur immédiat.

Celui-ci trouva ses réflexions judicieuses. De nouveau tous les rouages du Cabinet se mirent en mouvement, et après discussions, conférences, hésitations réfléchies et réflexions hésitantes, deux hommes de peine furent mandés et transportèrent la caisse suspecte dans le bureau même du chef responsable du Ministère, à l’instant précis où ce haut personnage revenait du Palais Bourbon.

*********

Le lendemain matin, on lisait en première page dans Le Figaro et Le Petit Journal la note sensationnelle que voici :

Cadeau mystérieux,

« Les collections du Louvre vont s’enrichir d’une merveille artistique, unique au monde. C’est une statue de jeune fille drapée dans une tunique grecque, et dont l’attitude générale amène sur les lèvres le mot : Rêverie.

« Tout est extraordinaire en cette délicieuse figure de grandeur nature. D’abord la façon dont elle est arrivée à Paris. M. le Ministre de l’Instruction publique recevait hier une caisse, à lui expédiée de Marseille. À l’intérieur soigneusement capitonné, se trouvait l’œuvre d’art dont il s’agit. Entre les doigts de la jolie statue était placée une lettre, dont l’enveloppe portait la suscription : À Son Excellence Monsieur le Ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts – Rue de Grenelle, Paris – France.

« La missive était ainsi conçue :

« Monsieur le Ministre,

« J’ai sollicité vainement la décoration de la Légion d’honneur à titre étranger. Ni mes travaux, ni mes veilles n’ont paru suffisants au gouvernement français pour faire admettre ma requête. Lassé de démarches inutiles, j’ai renoncé à obtenir ce ruban rouge, objet de mes vœux ; mais je tiens à vous montrer comment un véritable savant se venge d’un pays qu’il aime en dépit de ses torts.

« La sculpture ci-jointe a été découverte par moi dans des fouilles entreprises sur les rivages de la Méditerranée. Je la donne à la France, et afin que nul autre peuple n’ait le droit d’en revendiquer la possession je tairai le nom du lieu où il me fut donné de la rencontrer, je tairai même mon nom.

« Ce qui ne m’empêche pas, Monsieur le Ministre, de me dire

De Votre Excellence,

Le très humble et très obéissant serviteur.

Signé : X…

« Un donateur inconnu extirpant des entrailles de la terre, sur une côte inconnue, une œuvre de premier ordre, c’est déjà peu ordinaire ; mais là ne s’arrêtent pas les étrangetés de la forme gracieuse, déjà baptisée par le personnel des Musées de « Diane de l’Archipel ».

« La Diane (pourquoi Diane ?) n’appartient à aucun des groupes artistiques de l’antiquité, entre lesquels on cataloguait jusqu’ici les œuvres des sculpteurs. L’artiste de génie qui l’exécuta était un réaliste pur. Il n’a point cherché à idéaliser son modèle, à exagérer ses dimensions ou ses beautés. Son ciseau a créé une femme, vraie par la taille, le geste, l’attitude, l’expression. Il a fixé la vie elle-même sur ces paupières baissées, derrière lesquelles l’imagination devine les regards profonds et doux, sur cette bouche mignonne prête à sourire, sur ce visage ravissant dont les lignes gracieuses n’ont pas la régularité de l’époque classique.

« Nouveau Prométhée, le ciseleur ignoré a animé le métal insensible. Nous disons le métal, car la matière employée constitue elle-même une originalité. La Diane est en aluminium ! ! !

« Jusqu’à ce jour, les savants admettaient que les anciens ignoraient ce métal. On croyait que l’aluminium – formule chimique Al. – avec sa densité 2,6, quatre fois plus faible que celle de l’argent, avait été isolé pour les premières fois, en 1827, par Wohler, et en 1854 par Sainte-Claire Deville.

« On vantait l’ingéniosité de ces chimistes qui, vu l’impossibilité de décomposer l’alumine directement, avaient réussi, en la mettant en contact simultané avec le chlore et le charbon, à la transformer en chlorure, lequel s’était laissé arracher l’aluminium.

« Vanité des gloires humaines ! Ces découvreurs n’étaient que de pâles imitateurs des apôtres de la science antique. Les Grecs connaissaient l’aluminium, Diane le démontre aux plus sceptiques.

« En résumé, le musée du Louvre va acquérir une œuvre d’une inestimable valeur. La Vénus de Milo, la Gloire de Samothrace, la Melpomène géante, la Diane à la biche, la Vénus de Cnide ont une rivale victorieuse. Elle ne possède point la pureté impeccable des lignes de ses devancières, mais elle a plus : une âme palpite en elle. Phidias et Praxitèle ont trouvé un maître, dont les siècles ingrats ont scellé le nom flamboyant sous la poussière de l’oubli. »

Il est impossible de décrire l’effet produit par ces deux articles, éclatant ainsi que des météores au milieu des menus faits du traintrain journalier.

Toute la presse française s’émut. Les journaux littéraires, scientifiques, politiques, financiers, les revues, les périodiques illustrés reproduisirent la grande nouvelle. On la commenta, discuta, approuva, controversa ; les uns niant l’existence de l’aluminium aux temps de la grandeur grecque, les autres prouvant au contraire que déjà , chez les Assyriens, ce métal était d’usage courant, ainsi qu’il résulte de certaines inscriptions cunéiformes et de bas-reliefs, que l’on avait considérés jusque-là comme représentant des cérémonies du culte solaire.

La Nature démontra par une docte compilation que les pharaons mangeaient dans une vaisselle, non d’argent ou d’or, mais bien d’aluminium. La Science Française et Le Magasin Pittoresque s’évertuèrent à réduire à néant les affirmations de leur confrère.

Pourtant l’opinion publique témoignait une faveur de plus en plus marquée aux écrivains qui admettaient la première théorie ; les autres se voyaient acculés à la nécessité de se déjuger, sous peine de mécontenter leurs lecteurs. L’aluminium vainqueur entrait de force dans les mœurs des antiques races Hellènes, quand une manœuvre de la presse anglaise déplaça la polémique, en la transportant des régions poético-scientifiques sur le terrain politique.

Dans un article perfide très étudié et volontairement modéré de forme, le Times, bientôt appuyé par le Daily-News et le Telegraph contesta à la France le droit de posséder la Diane de l’Archipel.

« Les rivages de la Méditerranée, déclarait l’organe britannique, appartiennent à des peuples divers. Celui qui occupe un point est à la fois le maître de la surface et du sous-sol. Pour nous, dont la domination s’étend sur Chypre, l’Égypte, Malte, Gibraltar, nous soutiendrons que la statue en question est notre bien, tant qu’il n’aura pas été démontré qu’elle n’est point sortie de l’un de nos territoires.

« La France, qui proclame sans cesse la loyauté de ses intentions, doit à l’Europe et à elle-même des explications. Qu’elle établisse de façon indiscutable que le chef-d’œuvre dont il s’agit a pour provenance l’Algérie, la Tunisie, la Corse ou la Côte d’Azur, et nous serons les premiers à nous réjouir du secret artistique dérobé à l’oubli.

« Mais que la République Française y prenne garde. Si, dédaigneuse de notre avertissement amical, elle s’obstinait à garder le silence, elle encourrait, devant les États de l’Europe, une grave responsabilité. Tous ont, plus ou moins, des intérêts dans la Méditerranée ; tous se sentiraient lésés et protesteraient contre une spoliation impardonnable, un mépris de la propriété que rien ne justifie. Mais à quoi bon prévoir les conflits. La nation voisine est amie de la justice. Elle répondra à la satisfaction de tous et prouvera ainsi que ce n’est point par esprit d’obstruction systématique, mais par un sentiment sincère, quoique peut-être exagéré, de ses droits, qu’elle poursuit la solution pacifique des questions pendantes en Égypte, sur le Niger, au Siam. »

Ce factum mit le feu aux poudres.

Les feuilles allemandes, le Tagblatt en tête, firent remarquer que le Vaterland comptait de nombreux comptoirs autour de la côte du lac méditerranéen, et que rien ne démontrait que la France détînt régulièrement la statue.

Le Pester Lloyd et le Wiener Tagblatt emboîtèrent le pas. Les rives septentrionales de l’Adriatique faisaient partie de l’empire Austro-Hongrois, et par suite, la Diane pouvait parfaitement être réclamée comme sujette de l’empereur François-Joseph.

Ce à quoi les quotidiens de France répliquèrent qu’ils avaient dit simplement la vérité, et qu’il leur était impossible d’y ajouter quoi que ce fût.

Le Gazette des tribunaux démontra même, de par la loi, les titres indiscutables de propriété du peuple français.

« La Diane, disait cet organe, n’a pas d’état-civil, pas de propriétaire connu. Elle est dans la situation d’un objet abandonné, et elle appartient à qui la prend. Res derelicta, res vulgata. »

Et la polémique grossit, s’enfla, hurla en tempête sur l’Europe.

Les Russes, par la voix des Novosti, profitèrent de la circonstance pour marquer leur entente avec la France. Eux aussi, écrivaient-ils, avaient sur la mer Noire des centaines de kilomètres de côtes. Ils eussent été heureux de posséder l’admirable statue grecque, mais ils la voyaient avec plaisir chez la nation sœur, avec laquelle existait, non seulement la fraternité d’armes, mais encore la fraternité d’art.

Le Messager d’Athènes fut plus réservé. Certes la Grèce nourrissait de vives sympathies pour la Gaule, mais les Hellènes n’avaient pas le droit de se désintéresser des œuvres de leurs ancêtres. Ils devaient, par piété filiale, protester contre l’enlèvement de Diane.

L’Espagne, le Danemark, la Belgique, la Hollande prirent franchement parti pour la République Française.

La Suisse se tira de la bagarre avec une douce ironie. Elle n’était point puissance maritime et n’avait pas voix au chapitre. Que lui importait d’ailleurs une mignonne statue de jeune fille ? N’avait-elle pas le colosse des jeunes filles, la montagne de la Jungfraü, aux épaules couvertes d’un manteau de glaciers.

De son côté le Portugal exprima sa joie de voir le peuple de France s’enthousiasmer pour une manifestation artistique. C’était pour lui le signe certain de l’affaiblissement de l’esprit vénal, et il ne doutait pas que les porteurs de titres portugais renonçassent au remboursement de leurs créances.

Par contre la presse Crispinienne fulmina, poursuivant de ses invectives la Grande Sœur latine. La France lasse la patience de l’Univers, écrivaient les Gallophobes, elle dérobe la Diane, comme elle a volé la Savoie et le Comté de Nice. Qu’attendent les Gouvernements devant un si audacieux défi ? N’y trouvent-ils pas un casus belli suffisant ?

Un seul État garda le silence. Ce fut la Turquie, dont l’indifférence en matière d’art est bien connue.

Mais les autres faisaient tant de bruit que son mutisme passa inaperçu. En fait, savants, artistes, politiques s’insultaient à l’envi, dans toutes les langues, au moyen de toutes les écritures. Pour tout dire, on ne s’entendait plus en Europe, ce qui, paraît-il, est le triomphe du concert européen.

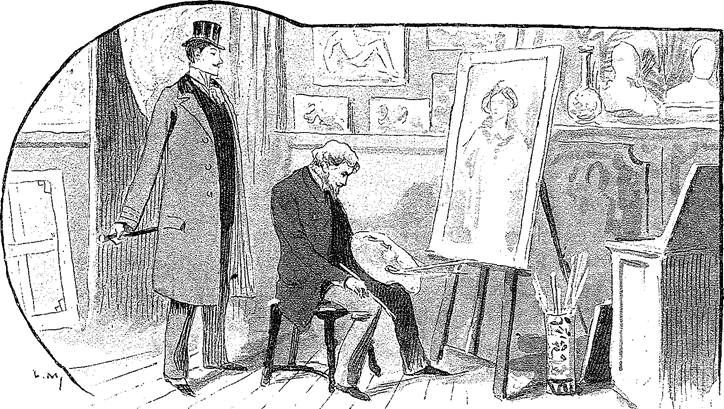

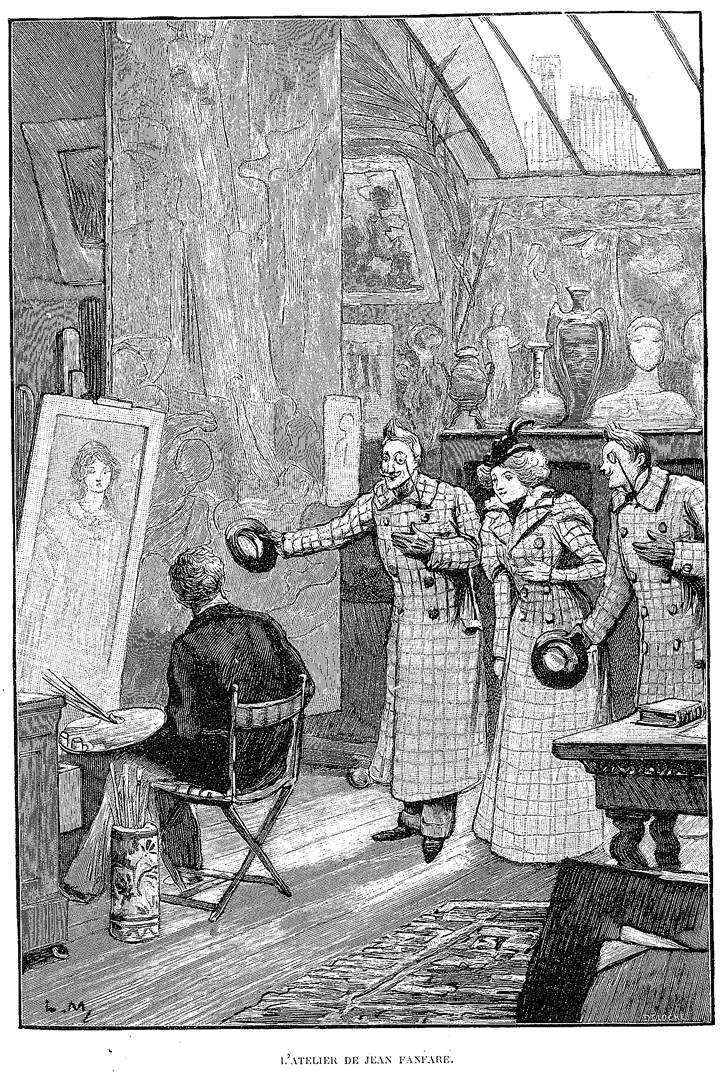

CHAPITRE III – TRISTESSE À L’HUILE

Tandis que cette convulsion… sculpturale agitait l’ancien Continent, il était un coin de Paris où les échos du tapage international n’arrivaient pas.

C’était l’atelier de Jean Fanfare, peintre de talent, dont la vingt-cinquième année s’écoulait dans un vaste hall, largement éclairé par des châssis vitrés, au cinquième étage de l’une des maisons de la place Pigalle.

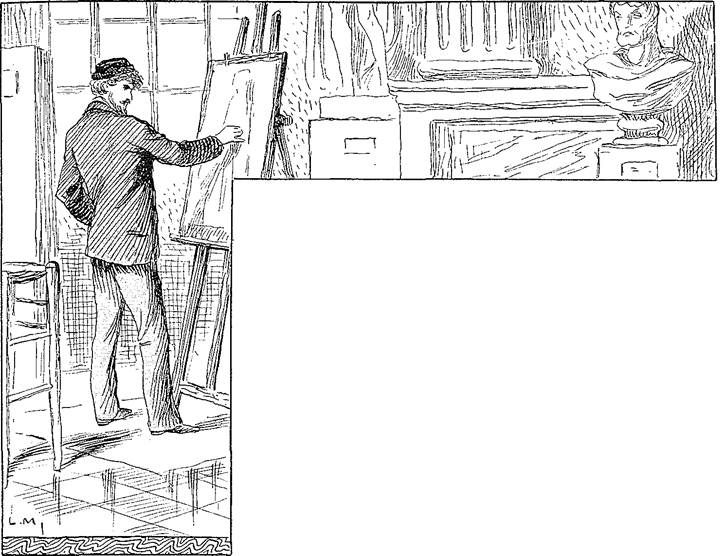

La salle spacieuse était meublée avec ce goût fantaisiste et charmant dont les « princes de la palette » ont le secret. Deux toiles commencées étalaient leurs rectangles sur des chevalets, au milieu de la pièce.

L’une représentait la Fatalité, ainsi que l’apprenait aux profanes l’inscription « Anankè » placée au bas du tableau. Debout sur une terrasse, Anankè, déesse tragique, dominait de toute sa hauteur une foule d’humains hurlant de douleur, tendant vers elle, en gestes de menace ou de supplication, des bras convulsés. Mais cette souffrance des mortels laissait froide l’impassible Fatalité ; son visage marmoréen restait figé dans une expression de mépris, et son regard vague se fixait au loin comme si, oublieuse de l’endroit où elle se trouvait, elle se fût évertuée à déchiffrer, dans l’espace, les pages rouges du livre du destin.

C’était superbe de fougue, d’emballement, de sève, de jeunesse. On sentait que l’artiste avait pétri son cœur avec ses couleurs, et cependant la toile avait été délaissée. Depuis de longs jours le peintre avait déserté son rêve ; une fine poussière s’était amassée sur les contours esquissés, sur les tons plaqués en hâte à l’heure de l’inspiration.

Le second chevalet portait la cause de cette défaillance, de cet abandon : un portrait de jeune fille au doux visage auréolé de cheveux noirs. Jolie au possible avec ses yeux veloutés, son nez délicat aux narines transparentes, sa bouche mignonne ; mais étrange aussi. Les pommettes s’élargissaient plus que ne l’exigent les règles de la beauté classique, le menton ne prolongeait pas assez sa courbe. Elle était ravissante, et cependant quelque chose de heurté dans les lignes surprenait, pas désagréablement d’ailleurs, juste assez pour marquer le charmant modèle d’un cachet indéniable d’originalité.

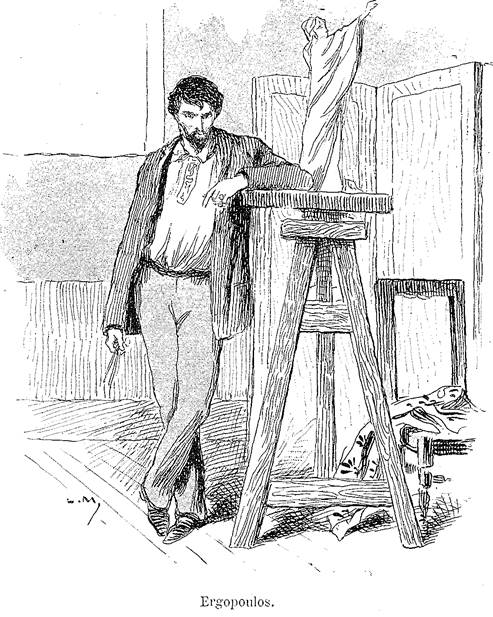

Devant la toile, Jean Fanfare se tenait pensif. De taille moyenne, les cheveux et la barbe d’un blond doré, taillés en pointe, les traits distingués, les yeux bleus au regard à la fois ferme et caressant, l’artiste était, dans toute l’acception du mot, un joli garçon.

En ce moment, il considérait le portrait avec mélancolie, donnant de temps à autre un coup de pinceau hésitant à la tunique blanche de la jeune fille. Car elle était drapée dans une robe flottante, rappelant celles dont se contentait la coquetterie des Athéniennes du passé. Sur sa poitrine serpentait un gorgerin de perles soutenant une pendeloque d’argent, réduction de la Diane de Gabies.

Bijou, costume, physionomie composaient un ensemble exempt de toute banalité.

– Pauvre Nali, murmura Jean, c’est ainsi que tu m’apparus à Athènes, à ce bal-travesti de nos amis de la rue d’Hermès. Tu avais adopté la tenue des jeunes Hellènes d’autrefois. Et je ne te rencontrerai plus !

Sa tête se pencha, ses paupières eurent un léger battement comme pour refouler une larme prête à jaillir, et il resta immobile, abîmé en un souvenir attristé.

Il n’entendit pas un pas rapide sonner dans l’escalier extérieur. Le bruit de la clef grinçant dans la serrure, le piaulement de la porte s’ouvrant sous une poussée impatiente ne réussirent pas à l’arracher à sa rêverie.

Lucien Vemtite, le secrétaire particulier du Ministre des Beaux-Arts, parut sur le seuil. Il était grand, mince, brun, avait l’œil vif et le visage mobile ; avec cela, une tenue d’une élégance irréprochable.

Le poète-employé d’administration parcourut l’atelier d’un regard rapide ; s’approchant de Jean, il lui frappa l’épaule d’un coup sec, puis déclama avec une emphase comique :

– Que signifie, ami, ce front triste et sévère ?

Et, le doigt étendu vers le tableau :

– Qui donc te trouble et te tarabuste ? Est-ce Ève, hère Infortuné ?

Mais voyant le peintre faire un mouvement d’impatience, l’aimable rimeur changea de ton.

– Je plaisantais, ne te fâche pas. Je cherche à te secouer, à te distraire, à te faire oublier cette petite Peau Rouge de Nali.

Il s’arrêta. Brusquement l’artiste lui avait saisi le bras :

– Lucien, si tu veux rester de mes amis, ne prononce plus jamais ces mots.

– Tu me fais mal, tu pinces comme un homard, clama Vemtite.

– Peau Rouge, continuait Jean sans desserrer son étreinte ! Peau Rouge ! mot empoisonné qui a voué Nali et moi au malheur.

Lâchant le poète qui secoua son bras endolori d’un air pileux, Fanfare parcourut l’atelier à grands pas, parlant seul avec une exaltation croissante :

– Oui, Nali est une Peau Rouge, encore que son teint ait la blancheur du lys, que le velouté de la pêche se retrouve sur ses joues. Elle est Peau Rouge, parce que là -bas en Amérique, elle eut pour père un Irlandais qui avait épousé une Indienne de la tribu des Hurons. Peau Rouge ! C’est ainsi que la désignaient ses concitoyens, car dans la libre Amérique, on peut impunément être prévaricateur, fourbe, voleur, mais on n’a pas la permission de compter parmi ses ascendants un ancêtre de couleur. Un noir, une rouge, voilà des tares que la société ne pardonne pas. Devenue orpheline, Nali réalisa sa fortune ; elle vint en Europe, espérant que l’ancien continent ignorait les préjugés de race. À Athènes, elle fut heureuse d’abord. Nous nous rencontrâmes, elle me dit son histoire, sa joie de me trouver insensible à son origine. Que m’importe la couleur de sa mère, à elle qui est la beauté même, la bonté, la grâce ? Demande-t-on au rayon de soleil si le globe embrasé qui l’a produit est d’or ou de fer ?

– Tout rayon de soleil

Est fait d’or, de vermeil.

interrompit Lucien.

– Oui, tu dis parfois des choses exquises, bien que tes vers soient exécrables.

– Quoi ? mes vers exécrables ? glapit le poète.

Mais déjà Fanfare avait oublié sa présence. Reprenant sa promenade, il reprit :

– En voyant Nali, j’ai cru voir le bonheur. Illusion ! Elle venait de me permettre d’aspirer à sa main, quand mon père me rappela à Paris. Dès mon arrivée je courus auprès de lui ; je voulais lui dire mon affection, mon désir de prendre Nali pour femme. Il ne m’en laissa pas le temps. « J’ai su, me dit-il d’un ton froid, que tu étais sur le point de t’engager avec une jeune personne de sang-mêlé. Je t’ai rappelé pour couper court à une idylle ridicule. Et comme je protestais, il ajouta : Je sais à quoi m’en tenir. Si tu préfères cette inconnue à ton père, retourne à Athènes, et oublie que tu fus mon fils. » Que résoudre en cette occurrence ? Un misérable hypocrite…

– Je sais, le sculpteur Hellène… Ton rival…

– Ergopoulos, lui, le drôle, dont l’empressement auprès de Nali m’avait souvent déplu, s’était avisé d’écrire à mon père. Il avait calomnié la jeune Américaine, amené mon rappel, et maintenant j’avais conscience que si je rompais avec l’auteur de mes jours, déjà malade, affaibli, je le tuerais. Il m’appartenait de me sacrifier, je le fis, non sans adresser au traître Ergopoulos une missive insultante.

– Où tu lui déclarais qu’à la première occasion, tu lui couperais les oreilles…

– Précisément !

– Il évita de te répondre ?

– Hélas ! Ce fut une lettre de Nali qui m’arriva. « Je sais, m’écrivait la pauvre enfant, pourquoi vous êtes retourné en France. Jamais je n’entrerai de force dans une famille qui me repousse. Je quitte la Grèce, je m’enfonce dans l’inconnu et vous demande seulement de penser parfois à une malheureuse petite Peau Rouge qui, soyez-en sûr, avait une âme blanche. »

Distraitement Lucien fredonna :

– Une âme blanche nous regarde.

Mais un regard sévère de son interlocuteur le ramena au sentiment de la situation.

– Par quels mensonges Ergopoulos avait-il trompé Nali ? Mystère. Mais…

– Mais ce fourbe coquin, ce laid rhinocéros

En désespoir changea ris, noce, Éros !

gémit l’incorrigible rimeur. Cependant il ne faut pas te laisser abattre. L’art est le grand consolateur. Je le sais bien moi qui, semblable à Milton…

– Mirliton, rectifia Jean avec un pâle sourire.

– Tu as ri, mon bon ! En faveur de cette contraction zygomatique, je te pardonne la plaisanterie, et je viens au but de ma visite.

– Elle a donc un but ?

Lucien se redressa d’un air avantageux et, empruntant l’attitude classique de Napoléon :

– Certainement, cher ami. Je ne suis pas de ces gens qui dérangent leurs amis sans raison sérieuse.

– Alors ?

– C’est aujourd’hui que la Direction des Beaux-Arts présente officiellement la Diane de l’Archipel au Tout-Paris artistique. J’ai des entrées, et si tu y consens, je t’attendrai à deux heures, au Louvre, devant le pavillon Denon, pour assister à la cérémonie ?

Et comme Jean ébauchait un geste indifférent, le poète s’enflamma :

– Malheureux ! C’est, paraît-il, la plus belle statue antique connue. On s’est arraché les entrées. Et puis elle arrive certainement d’un pays qui t’est cher, de la Grèce.

– Tu as raison, je serai exact.

– Je t’en prie. Car je suis très désireux de contempler ce chef-d’œuvre. Dire qu’au Ministère j’aurais pu la regarder à loisir. J’ai passé à côté d’une grande jouissance artistique, je m’en voudrai toujours.

Puis, secouant la main de son interlocuteur, le jeune homme conclut :

– C’est donc entendu. À deux heures, pavillon Denon. Je cours rue de Grenelle m’assurer que le Ministre n’a pas besoin de son fidèle secrétaire particulier, je déjeune et…

– Tu me retrouves au rendez-vous.

– À deux heures précises. Diane est femme, il ne convient pas de la faire attendre.

Une nouvelle poignée de mains suivit, et Lucien sortit ; il descendit l’escalier quatre à quatre en homme affairé, comme poussé par la pensée écrasante que des intérêts importants dépendaient de sa vélocité.

Un instant, Fanfare écouta le bruit décroissant de ses pas, puis il revint au portrait de Nali et, le couvant d’un regard attendri :

– J’irai voir la Diane. Elle était gracieuse et pure comme toi, pauvre Nali. Il me semblera qu’en s’occupant d’elle, ma pensée sera préoccupée de toi.

Il reprit sa palette qu’il avait déposée sur une table, et considéra son ouvrage :

– Oui, c’est bien elle, telle qu’elle se montra à moi pour la première fois. C’est elle, et pourtant non, ce n’est point sa grâce exquise, ce n’est point la transparence de son teint, le velouté de ses yeux. Le charme qui émane d’elle est absent de mon tableau, grossière ébauche, représentation maladroite de l’œuvre de la nature, artiste sans égal !

De nouveau son pinceau errait sur la toile, piquant des touches discrètes. Soudain on frappa à la porte.

– Sans doute la femme de ménage, grommela Jean sans se déranger. Entrez, fit-il d’un ton plus doux.

Il entendit la porte tourner sur ses gonds, mais il ne bougea pas. À quoi bon. Seule, la servante chargée de ranger l’atelier pouvait venir à cette heure. Mais il tressaillit au son d’une voix mâle qui disait avec le plus pur accent anglais :

– Good morning !

Du coup, il pivota sur lui-même, et considéra avec surprise les visiteurs. Car ils étaient trois.

Deux hommes, à peu près de l’âge de Fanfare. Tous deux blonds, le teint rose, la fine moustache retroussée en crocs. Tous deux couverts d’amples ulsters à carreaux, coiffés de chapeaux mous. Entre ces personnages, dont l’origine saxonne aurait sauté aux yeux les plus ignorants, se tenait une jeune femme blonde également, d’une beauté réelle quoique un peu vulgaire, au regard assuré. Ainsi que ses compagnons, elle était enveloppée d’un cache-poussière à carreaux, mais sur ses cheveux dorés, elle portait un petit « tyrolien de feutre » crânement posé sur l’oreille.

– Madame, Messieurs, balbutia le peintre un peu interloqué.

Les visiteurs saluèrent tout d’une pièce, avec je ne sais quoi de comique dans l’attitude, puis, se redressant de toute leur hauteur, chacun appuya la main sur sa poitrine et prononça successivement :

– Frig !

– Lee !

– Frog !

– Pardon ! s’exclama l’artiste ahuri, vous dites ?

– Nos noms, répliqua le premier qui avait parlé. Nous présentons nous-mêmes. Moi, je suis Frig.

– Moi, Lee, continua la femme.

– Et moi, Frog, termina le troisième Anglais.

– Oh ! très bien, s’écria Jean en démasquant son tableau pour avancer des sièges. Veuillez vous asseoir.

Mais il n’acheva pas le mouvement commencé ; mister Frig était tombé en arrêt devant le portrait de Nali. Son visage exprimait la satisfaction, sa bouche s’ouvrait pour un rire silencieux. Presque aussitôt, il donna un coup de coude à Mistress Lee, en proférant cette exclamation gutturale :

– Oh !

Lee regarda, sourit et envoya son coude dans les côtes de Frog, en répétant :

– Oh !

Et Frog lui-même redit :

– Oh !

en meurtrissant du coude le flanc de Fanfare, debout auprès de lui. Il s’excusa sans tarder :

– Pardon ! Sir. Vous ne faisiez pas partie de le troupe.

Sur ce, il se tourna vers Lee, et plaçant l’index de sa main droite sur le bout de son nez, il articula :

– Curious !

Avec le même geste, la jeune femme susurra à l’oreille de Frig :

– Very curious !

Et Frig glapit :

– Very, very curious !

Complètement ahuri par ces étranges façons, Jean interrogea :

– Madame, Messieurs… pourriez-vous m’apprendre ce que signifie ?…

– Oh ! certainement, déclara Frig.

– Je vous écoute.

– C’est une lettre.

– Une lettre ?

– Pour vous, que nous sommes chargés de vous remettre.

Lee et Frog inclinèrent la tête pour affirmer, tandis que leur compagnon tirait de son ulster une enveloppe et la tendait au peintre.

– De qui cette lettre ? demanda celui-ci.

– Vous le verrez en lisant. Au revoir, Sir.

– Comment ? Vous partez ?

– Oui, nous reviendrons demain causer avec vous.

Les singuliers visiteurs saluèrent de nouveau et se dirigèrent processionnellement vers la porte, chacun, en passant devant Fanfare, fit entendre un sonore : Au revoir, Sir !

Et sans que le jeune homme complètement démoralisé eût l’idée de les en empêcher, ils sortirent.

Au milieu de son atelier, Jean était seul, tenant à la main la missive que venaient de lui apporter les singuliers commissionnaires.

Machinalement, il regarda l’enveloppe sur laquelle s’étalait l’adresse :

Monsieur Jean FANFARE

artiste peintre

Place Pigalle

(France) Paris

Soudain il se passa la main sur le front :

– Cette écriture, gronda-t-il ! Il me semble reconnaître les caractères du traître Ergopoulos.

D’une main nerveuse, il fit sauter le cachet, déplia la feuille de papier aux quatre pages couvertes de lignes serrées et lut ce qui suit :

Marseille, ce mois de novembre.

« Monsieur et confrère en art,

« Après la lettre brutale que vous vous êtes permis de me faire tenir, lettre par laquelle vous profériez à l’endroit de mes oreilles des menaces que mes yeux n’ont pu lire sans horreur, il vous paraîtra peut-être étrange que je consente encore à correspondre avec vous.

« Ne vous pressez pas de juger ; Harpocrate lui-même approuverait ma démarche, et les Furies vengeresses en ressentiraient de la joie.

« Car cette missive contient ma vengeance, vengeance complète et sans péril pour moi. En effet, quand l’homme sûr, que je charge de vous porter ces pages, remplira sa mission, un navire m’aura emmené loin de Marseille vers une destination que je tais. Ainsi je donne le dernier coup à un ennemi, j’évite la riposte, et je me ris des tentatives qu’il pourra faire pour me découvrir.

« Je devrais dire mes ennemis. Vous êtes l’un, mais le gouvernement français est l’autre. Vous m’avez insulté, vous avez détourné Miss Nali de moi ; lui m’a refusé la décoration de la Légion d’honneur. Chacun sera frappé selon ses fautes. Au gouvernement le ridicule, à vous la douleur.

« La façon dont je m’exprime vous démontre que rien ne peut plus être empêché. Qu’ai-je donc fait ? Vous allez le savoir si vous poursuivez votre lecture.

« Il vous souvient sans doute que j’habitais, dans la capitale de la Grèce, la rue d’Esculape près de l’école française d’Athènes, et que j’avais, hors de la ville, sur la colline de Saint-Georges (Mont Lycabette) un atelier. Plus d’une fois, vous vîntes m’y visiter, Miss Nali également ; et c’est en vous voyant agir en fiancés, insoucieux de ma présence, que je commençai à vous haïr.

« C’est de là que j’écrivis à votre père, que je vous obligeai à rentrer à Paris. J’espérais que, loin de vous, Nali rendrait justice à ma conduite, qu’elle oublierait un Français léger pour devenir la gardienne du foyer d’un Hellène grave et réfléchi.

« Il n’en fut rien. Avec une obstination tout américaine elle vous demeurait attachée. Ma colère s’accrut. La poste m’apporta vos menaces ; d’un jour à l’autre, je m’attendais à vous voir reparaître à Athènes. Eh bien ! puisqu’il ne m’était pas permis d’atteindre le bonheur, je briserais le vôtre, et celui de la cruelle jeune fille.

« Et dans mon cerveau fertile de Grec moderne, un plan de vengeance germa, terrible, original, complet.

« Sous l’influence du haschich, les Orientaux dorment un sommeil peuplé de rêves ; tout le monde sait cela. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c’est qu’un petit nombre de passes magnétiques suffît pour transformer ce sommeil en léthargie. Nos ancêtres, établis en Asie Mineure, avaient découvert ce secret. Haschich et hypnotisme mêlés suspendaient la vie d’un individu pour des jours, des semaines, des mois, obtenant les mêmes résultats que les Hindous qui absorbent le suc de plantes des jungles. Les docteurs Burq, Charcot, si célèbres en Occident, seraient ici de simples disciples de la médecine antique.

« Or donc, par une belle matinée, j’envoyai mon domestique à la demeure de Miss Nali, route du Pirée (οδος Πείραιώς). Je priais la jeune Américaine de vouloir bien se présenter chez moi, dans la journée, afin que je pusse lui communiquer une lettre de France.

« Vous devinez le plan. Elle crut à une missive de vous, Monsieur et confrère en art, et, aussitôt après le déjeuner, accourut à mon domicile. J’en étais parti depuis une demi-heure. Mon serviteur apprit à la gracieuse étrangère que j’avais gagné mon atelier de la colline Saint-Georges. Ainsi que je l’avais prévu, elle s’empressa de m’y suivre.

« Ella entra, toute honteuse de son trouble :

« – Vous avez reçu des nouvelles de Paris ? me demanda-t-elle d’une voix tremblante.

« – Oui, Miss, répondis-je, sans paraître remarquer son émotion.

« – Ah !

« – C’est ce digne ami Fanfare qui…

« – C’est lui, j’en étais sûre.

« Puis après un silence :

« – Et que vous conte-t-il ?

« – Ma foi, Miss, il me parle surtout de vous et je préfère que vous lisiez sa lettre.

« Elle rougit davantage.

« – Mes apprentis vont arriver, j’en enverrai un chez moi pour y prendre cette missive… je ne l’ai plus sur moi, vous comprenez… après quoi je vous la confierai afin que vous puissiez en prendre connaissance. Vous me la rendrez un autre jour. En somme, quand il s’agit de déchiffrer une langue étrangère, on ne saurait avoir trop de temps.

« Elle me remercia de ce qu’elle prenait pour une délicatesse. Je tenais ma vengeance.

« Sous couleur de charmer les longueurs de l’attente, j’offris à Nali des sorbets. J’insistai jusqu’à ce qu’elle eut accepté, et, avec un plaisir de damné, je la regardai déguster la boisson glacée.

« Les sorbets contenaient du haschich.

« Bientôt Nali s’endormit. Alors j’appelai à moi toute ma puissance magnétique. Son sommeil devint somnambulique. À ma voix, elle marcha dans l’atelier, déplaçant mes outils, tournant autour de mes sculptures en chantier.

« L’instant était venu de tenter la suprême expérience que j’avais rêvée.

« – Jeune fille, ordonnai-je tandis que mes mains étendues en avant déterminaient une énergique projection de fluide. Jeune fille, retourne à ton logis. Là , tu quitteras les vêtements qui te couvrent. Tu les remplaceras par le costume d’Athénienne que tu portais au bal de notre ami Amérophis, rue d’Hermès. La tunique, le gorgerin avec la statuette de la Diane de Gabies, tu n’omettras rien. Puis jetant sur le tout un manteau, tu reviendras en ce lieu. Je t’attendrai, va.

« Je n’avais pas achevé qu’elle était debout. D’un pas automatique, elle traversa l’atelier, franchit la porte. La suivant du regard, je la vis descendre la pente de la colline Saint-Georges et disparaître bientôt derrière les premières maisons de la ville.

« J’attendis une heure. À ce moment, je vous l’avouerai, j’éprouvais une angoisse terrible. Si l’Américaine allait échapper à la suggestion, si elle ne revenait pas, ma vengeance patiemment échafaudée se déroberait.

« Non, jamais fiancé n’attendit sa future avec une pareille anxiété. Sans cesse j’allais à la porte, je l’ouvrais, j’explorais du regard le sentier conduisant à la ville.

« Enfin, j’eus une exclamation de joie. Miss Nali, enveloppée d’un manteau, se montrait au bas de la colline.

« Elle approchait d’un pas raide. Bientôt, elle fut à côté de moi et elle s’arrêta tout d’une pièce, le visage immobile, les yeux fixes.

« De la main, je lui désignai une table, sur laquelle j’avais eu la précaution de placer du papier, des enveloppes, un encrier, des plumes. Elle s’assit ainsi qu’un automate, et, la tête droite, sans regarder la feuille qu’elle avait prise, elle écrivit rapidement une lettre.

« Le billet était adressé à la propriétaire de son logis. Elle lui mandait que, forcée de s’embarquer précipitamment, elle lui abandonnait sa maison, louée encore pour deux mois, et l’autorisait à la mettre dès ce jour en location.

« Toujours avec des gestes mécaniques, elle plia la lettre, l’introduisit dans une enveloppe et traça l’adresse.

« Vous comprenez le but de cette correspondance. Je désirais éviter que l’on s’étonnât de la disparition de Miss Nali. Les recherches de la police, encore que maladroites, sont toujours à craindre. »

Après avoir lu ces lignes, Jean Fanfare s’arrêta un instant. Il était d’une pâleur de cire et de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front.

Mais il reprit bientôt sa lecture. Il avait hâte de connaître le sort de celle dont le souvenir ne le quittait pas.

« L’heure était venue d’exécuter mon projet, continuait le Grec.

« Entre les lèvres de Nali, je glissai de nouveau un peu de haschich, puis je saturai la jeune fille de fluide magnétique. Peu à peu les membres se raidirent. Elle se figea, ainsi que je le lui ordonnais, dans l’attitude de la rêverie.

« La catalepsie était complète, la respiration était arrêtée, la circulation nulle. Pour deux mois, – il y en a maintenant un écoulé, – la vie était suspendue en elle.

« Alors je l’emportai dans mes bras et descendis mon fardeau au sous-sol. Là , j’avais préparé dans une large cuve à galvanoplastie un bain contenant de l’alumine.

« J’y plongeai Nali. Ainsi qu’un objet d’art que l’on veut argenter ou nickeler, j’allais la recouvrir d’une croûte épaisse d’aluminium.

« J’actionnai le courant électrique chargé de la décomposition du chlorure d’alumine dissous dans le liquide acidulé, puis je remontai, après avoir fermé à double tour la porte qui communiquait avec mon atelier.

« La clef en poche, je courus à la gare qui relie Athènes au port du Pirée. Un train était sur le point de partir. En vingt-cinq minutes nous franchîmes les sept kilomètres que compte l’embranchement. Au Pirée j’affranchis la lettre adressée à la propriétaire de la jeune fille, je la jetai à la poste puis je rentrai à Athènes.

« Deux jours me suffirent pour emprisonner la jolie Américaine dans une épaisse couche d’aluminium. Je retouchai alors mon œuvre, et à cette statue créée par le procédé de Galvani, je donnai l’apparence d’une sculpture, à ce point que tous y ont été trompés. J’avoue que mon orgueil de statuaire est satisfait du résultat.

« Maintenant, voici ma vengeance. Nali est ensevelie vivante dans un linceul de métal. Dans un mois sans doute, la catalepsie cessera ; mais le passage de la vie à la mort sera si rapide, que la captive n’en aura pas conscience. Je n’ai pas voulu lui imposer une souffrance inutile.

« C’est de vous, de votre insolence que je voulais tirer vengeance. Je crois que j’ai réussi. Nali vous est chère ; eh bien ! durant trente longs jours, vous saurez qu’elle va mourir ; vous saurez que rien ne la peut sauver, et dans vos nuits d’insomnie vous rêverez à la lutte suprême de sa vitalité dans son enveloppe de métal.

« Vous pensez peut-être que j’ai tort de vous prévenir à l’avance. Vous vous figurez qu’il vous suffira de courir au Musée du Louvre pour que l’on délivre votre fiancée.

« Erreur ! j’ai tout prévu.

« Nul autre que moi ne serait capable de faire disparaître la carapace métallique qui étreint Nali. Nul d’ailleurs n’en aura le loisir. La Diane de l’Archipel est entre les mains de l’Administration. La moindre enquête demande un trimestre. Je connais les lenteurs ministérielles. Vous n’aurez que trop tard l’autorisation de délivrer votre fiancée, et encore si l’on vous la donne ; car il est fort possible qu’après tout le bruit fait autour de la pseudo-déesse, les bureaux craignent le ridicule et préfèrent vous tenir pour fou, auquel cas, les portes d’une maison de santé s’ouvriront devant vous.

« J’étais très désireux de vous tenir au courant. Vous m’avez menacé de me couper les oreilles, je vous déchire le cœur. Partant, nous sommes quittes, et je puis, sans bassesse, clore cette lettre

« En vous saluant.

« Signé : Ergopoulos. »

Durant quelques minutes, Jean resta comme écrasé. Une expression d’épouvante folle contractait ses traits, et certes, quiconque l’eût vu alors, n’aurait pas manqué de lui appliquer l’épithète d’insensé, selon la lugubre prédiction du Grec.

Mais brusquement il secoua la tête :

– Cela n’est pas vrai, murmura-t-il d’une voix étouffée.

Puis, avec plus de force :

– Cela ne peut pas être vrai.

Les couleurs reparurent sur ses joues. L’espérance renaissait en lui :

– Non, cela n’est pas. Ergopoulos ne m’aurait pas écrit cette lettre s’il avait commis le crime dont il se vante. Ce serait jouer sa tête. Il prétend se cacher, mais un assassin se retrouve souvent, eût-il fui au bout du monde.

Et, sa confiance augmentant à mesure qu’il parlait :

– D’ailleurs, la Diane a été examinée par des artistes, des experts. Ils ne se seraient pas mépris à se point de prendre pour l’œuvre d’un statuaire une simple reproduction galvanoplastique.

Il sourit presque joyeusement :

– Parbleu ! Le drôle a voulu m’effrayer, me lancer dans des démarches ridicules. Nali a quitté la Grèce de son plein gré. Elle me l’a écrit. Oh ! puissance de la fantasmagorie ! Comment ai-je pu ajouter foi, même une seconde, à une histoire aussi invraisemblable.

La sonnerie d’une pendule coupa court à son monologue. Il regarda le cadran :

– Une heure et demie déjà , fit-il. J’ai juste le temps d’aller retrouver Vemtite. Et je n’ai pas déjeuné. Bah ! je dînerai mieux. Le sage doit se contenter à l’occasion d’un seul repas par jour.

Il s’habillait tout en parlant. Après quoi, il alluma une cigarette et sortit en ricanant :

– Allons voir cette fameuse Diane de l’Archipel. Vemtite rira bien quand-il saura que j’ai failli la croire habitée par Miss Nali.

Et d’un accent ému :

– Pauvre Nali ! Pourquoi n’a-t-elle pas eu le courage d’attendre que je réussisse à fléchir mon père. Quel horrible cauchemar elle m’eût évité ?

CHAPITRE IV – LA SALLE DES CARYATIDES

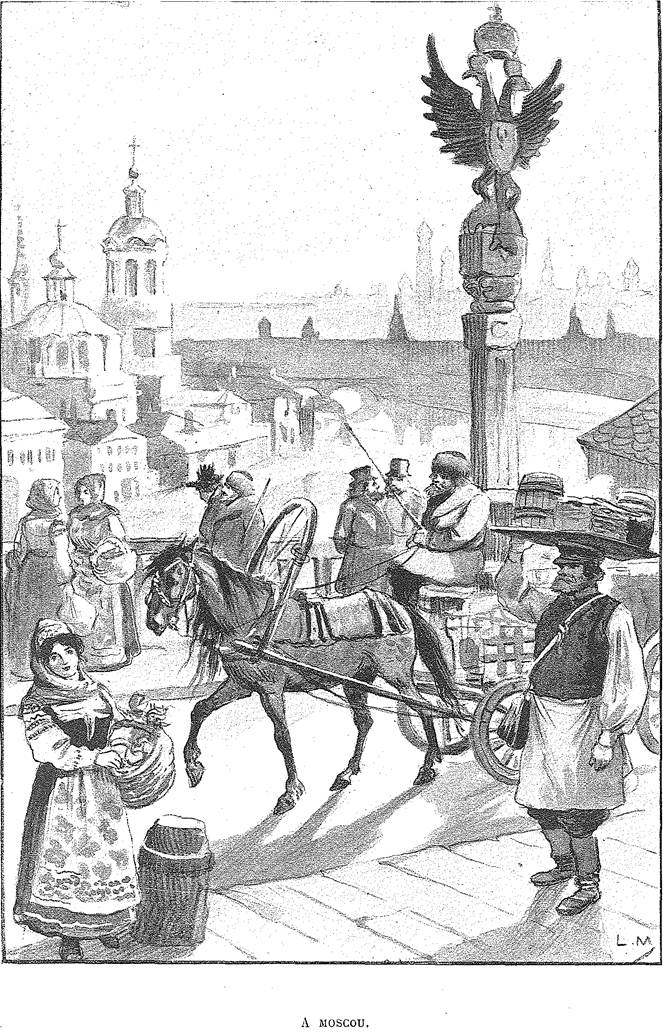

L’horloge du pavillon central du Louvre marquait deux heures, lorsque Fanfare, après avoir traversé la place du Carrousel et passé devant le monument de Gambetta, atteignit l’entrée du pavillon Denon.

Déjà Lucien Vemtite se promenait au bas de l’escalier qui donne accès dans le vestibule.

– Ah ! te voici, s’écria joyeusement le poète ! Nous sommes en avance. Le Ministre ne viendra que vers la demie.

Avec philosophie, il murmura :

– Les grands n’ont de l’exactitude

Ni l’habitude,

Ni l’aptitude.

Et, prenant le bras de son ami, il conclut :

– Entrons cependant. Tandis que nous, pauvres humains, gelons dans la rue, les statues du musée des antiques sont chauffées. Profitons de leur calorifère.

Jean ne se fit pas répéter l’invitation.

Bras dessus, bras dessous, le peintre et le poète gravirent les degrés de l’entrée Denon et traversèrent le vestibule, la galerie Denon au bout de laquelle l’escalier Daru se dresse ainsi qu’un gigantesque piédestal, portant sur son palier supérieur cette merveille d’art et de mouvement que l’on désigne sous le nom de Gloire de Samothrace.

Ils eurent un regard extasié pour la déesse ailée debout à l’avant de sa trirème de pierre, puis ils gagnèrent la salle des Prisonniers Barbares, la Rotonde de Mars, la Salle Grecque, et le Corridor de Pan, sur lequel s’ouvre la salle des Caryatides dont l’entrée opposée est située à côté de l’escalier Henri II, sous le guichet du Pavillon de l’Horloge.

Mais la porte de la vaste salle était close. C’était là que la Diane de l’Archipel devait être présentée, et l’on attendait, pour en permettre l’ouverture, que les hauts fonctionnaires, appelés à la présidence de la cérémonie, fussent arrivés.

Les jeunes gens saluèrent un groupe de personnes, parmi lesquelles on distinguait M. Kaempfen, les très aimables conservateurs, MM. Molinier et Pierret ainsi que M. Sevin-Desplaces, alors bibliothécaire du Louvre, puis, pour tuer le temps, ils poursuivirent leur promenade.

Mais tandis que Vemtite bavardait, qu’il débitait des vers mirlitonesques, Fanfare restait silencieux.

Une impression bizarre étreignait le peintre. Les termes de la lettre d’Ergopoulos, un instant oubliés, se représentaient à son esprit. Le peuple de statues qui remplissait les salles lui semblait acquérir une vie particulière. En vain il voulait chasser cette pensée ; elle revenait avec obstination.

Une sorte d’hallucination lui faisait considérer les chefs-d’œuvre de l’art antique comme des êtres animés soudainement pétrifiés par un magique pouvoir. Hercule jeune, proche du sarcophage de Médée, la Minerve au socle de lance, la Némésis, Psyché, Apollon-Lycien lui causaient un malaise insurmontable.

L’imagination de Jean se mêlait à la réalité ambiante. La singulière missive du sculpteur hellène influençait ses organes, et pour lui désormais les dieux, déesses ou mortels figurés en marbre, en pierre, en bronze, devenaient, sans qu’il pût s’en défendre, des victimes palpitantes emprisonnées dans des cuirasses qui avaient arrêté, en pleine vitalité, le jeu de leurs poumons, les battements de leur cœur.

Une colère le prenait à se sentir désarmé contre de pareilles chimères. Il essaya de donner un autre cours à ses pensées, de se distraire, de s’étourdir. Il se mit à parler avec volubilité, pour faire du bruit ; mais bientôt son cerveau se lassa de la tension qui lui était imposée, sa langue cessa de formuler des sons, et son rêve éveillé recommença avec plus de force.

Devant la Vénus de Milo, debout sur son socle ainsi qu’une reine, dans la salle à laquelle elle a donné son nom, l’artiste chancela. Sous ses regards troublés, il lui apparaissait que la Vénus s’animait, que son beau visage se couvrait d’une expression dédaigneuse, et que sa bouche s’entr’ouvrait ironiquement pour railler la Diane de l’Archipel, qui osait venir, en ce palais, lui disputer la palme de la perfection.

Soudain un bruit de pas nombreux retentit sous les voûtes, un murmure de voix emplit l’air.

– Le cortège officiel, prononça Lucien, qui, se souvenant aussitôt que la prose lui faisait horreur, continua par ce quatrain :

Le Cortège, du Secrétaire

D’État, qui sait des tas de secrets,

Et sait si bien les secrets taire

Que ses talents restent secrets.

– Je ne suis pas respectueux, pour le Ministre, conclut l’aimable garçon, mais bah ! le poète a le droit de tutoyer les rois !

Cependant une foule de personnes, appartenant surtout au monde de l’art ou de la science, remplissaient les galeries, marchant processionnellement derrière le Ministre de l’Instruction publique qui, grave et doux, semblait un Jupiter moderne présidant une fête de l’Olympe du dix-neuvième siècle.

Cette vue rappela Jean à lui-même. Par une brusque projection de la pensée, il s’échappa de son rêve pour rentrer dans la vie réelle.

– Arrive, murmura le poète en l’entraînant. Il s’agit d’emboîter le pas à mon « patron » !

Grâce à la situation connue du jeune homme, personne ne l’empêcha de prendre place derrière le Ministre, et presque en même temps que Son Excellence les amis franchirent le seuil de la salle des Caryatides.

Il y eut un brouhaha, une poussée inconsciente des curieux, avides de contempler l’œuvre d’art qui, depuis des semaines, occupait la presse européenne. Puis chacun se casa, se glissant entre les statues, bas-reliefs, vases, etc., mêlant dans un pittoresque désordre l’élite d’une nation vivante aux merveilles d’une civilisation morte.

Le hasard ironique amena des rapprochements imprévus ; Sardou s’adossa au piédestal qui supporte une tête de Dame romaine ; Armand Sylvestre se trouva voisin du buste de la Vénus de Cnide ; près de la tête de Platon apparut celle de Valabrègue ; Georges Capelle sembla faire partie du groupe des Trois Grâces ; Berlier, l’inventeur du tube sous-sequanais qui emporte les vases parisiennes, s’accouda sur le Vase Borghèse ; un orateur hué à la tribune se logea contre l’Orateur à la tête de Démosthènes, tandis que Courteline s’appuyait nonchalamment à l’Hercule et Télèphe de la collection Bory.

Les conversations allaient leur train, mais tous les regards convergeaient sur une statue dont la forme se dessinait vaguement sous une enveloppe de toile, à côté de la Minerve au collier. C’était là le but avoué, le « clou » – ainsi que l’on dit en argot de théâtre – de la réunion.

Comme les autres, Jean l’avait aperçue. De nouveau l’émotion avait accéléré les battements de son cœur. L’œil fixe, il attendait avec une angoisse inexplicable que l’on arrachât le voile qui masquait la Diane de l’Archipel.

À ses oreilles bourdonnaient confusément les paroles de ceux qui l’entouraient.

– Peut-être s’égare-t-on, en attribuant cette Diane aux Grecs, disait un ethnographe érudit, j’ai pu la voir ces jours derniers, et j’ai constaté que le visage a les pommettes trop larges pour avoir vu le jour dans le Péloponèse. On y retrouve une sorte d’idéalisation du type mogol.

– Eh non, interrompait un autre, la figure rappelle en beau le type de la race rouge.

– Fantaisie d’un artiste, déclarait un troisième. Les Grecs ignoraient les Indiens d’Amérique, donc…

– Bah ! interrompit Jules Mary, qui causait amicalement avec Paul Ferrier et Émile Rochard, que ce soit une Diane rouge, jaune ou blanche, cela n’a qu’une importance relative. L’œuvre est belle et elle ne déparera pas le trésor du Louvre, du moins à ce que l’on m’a affirmé, car je n’ai point eu l’honneur de lui être présenté.

– Présenté ! s’écria gaiement en se mêlant au groupe l’auteur du livre apprécié Le Louvre et son Histoire, Albert Babeau. Présenté ! Vous parlez comme le gardien qui, en 1871, reçut le prince de Bismarck à la porte Denon !

– Quel gardien ?

– Vous ne savez pas ? Voici l’aventure. Paris venait de capituler. Plusieurs officiers allemands, parmi lesquels M. de Bismarck, vinrent au Louvre dont les grilles étaient closes ; à leurs cris, un gardien se montra et le prince lui dit : Nous voudrions voir la Vénus de Milo. L’homme salua et, du ton d’un valet de bonne maison : Madame Vénus de Milo n’est pas visible aujourd’hui. Après quoi, il se retira, laissant les visiteurs tout penauds.

Un éclat de rire accueillit l’anecdote. Soudain les conversations cessèrent. Un silence religieux plana sur l’assistance.

Monsieur Kaempfen s’était approché de la statue, et aidé de deux employés du musée, se mettait en devoir de la dépouiller de son enveloppe.

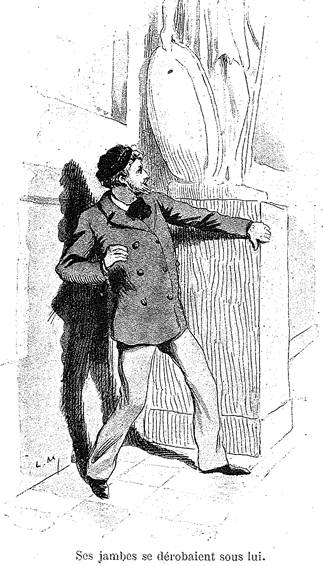

Comme les autres, Jean Fanfare tendit le cou, écarquilla les yeux. Il était livide, sa respiration s’échappait avec peine de ses lèvres contractées.

Une minute longue comme un siècle s’écoula, et lentement la toile qui cachait la Diane glissa à terre. Un long murmure, d’admiration se fit entendre.

La statue se montrait. En aluminium légèrement mêlé de cuivre, elle avait une teinte jaune très claire. L’étrangeté de son doux visage, la grâce de son attitude pensive, la draperie élégante de sa tunique athénienne, l’originalité de son gorgerin, et surtout la vérité intense rendue par le ciseau du sculpteur inconnu, plongeaient les personnages présents dans une sorte de stupeur.

Nul ne remarqua l’épouvante peinte sur les traits de Jean.

Le jeune homme s’était accroché à un piédestal voisin pour ne pas tomber, car ses jambes se dérobaient sous lui. La Diane de l’Archipel était l’image de ce portrait de Nali, auquel il travaillait le matin même. L’image ? Non, c’était Nali elle-même, telle que le peintre l’avait rencontrée pour la première fois, à Athènes !

Il reconnaissait non plus l’œuvre patiente d’un artiste, mais la vie elle-même soudainement surprise, brusquement arrêtée par une volonté despotique.

Ses doutes, ses hésitations s’envolaient. Ergopoulos n’avait pas menti. Il avait osé commettre le crime monstrueux, enfermer vive en un sépulcre de métal la pauvre Nali.

La tête perdue, les yeux hagards, les tempes mouillées de sueur, Jean restait là , ressassant les termes ironiques et cruels de la lettre du sculpteur hellène.

L’effroyable exactitude de ses prévisions lui apparaissait. Il sentait que tous ceux dont il était entouré le traiteraient en fou s’il osait crier la vérité, s’il osait dire : Il faut briser cette enveloppe d’aluminium, afin de délivrer celle qu’un misérable y a enfermée.

Muette jusqu’alors, l’assistance se laissa aller à son enthousiasme. Des bravos, des acclamations ébranlèrent la salle, et Fanfare courba la tête, vaincu par une morne désespérance.

Nali était condamnée à mort, si avant un mois, elle n’était pas tirée de son linceul brillant, et le peintre comprenait que tous, politiques, artistes, savants, traiteraient ses dires de billevesées ; qu’ils préféreraient, ainsi que l’avait écrit Ergopoulos, l’enfermer lui-même dans un asile d’aliénés, à lui permettre de porter la main sur la Diane de l’Archipel.

Leur joie lui faisait mal. Leurs exclamations ravies le remplissaient de terreur et de rage.

Il eut l’intuition qu’il allait céder au besoin de parler, qu’il se perdrait ainsi sans profit pour Nali.

Non, il ne fallait pas agir ainsi. Lui seul pouvait encore la sauver, lui seul restait disposé à sacrifier sa vie pour elle. Il devait lui conserver son unique défenseur. Un mois lui restait. Il trouverait un moyen de délivrer sa fiancée, et s’il ne réussissait pas, la mort compatissante le prendrait et l’emmènerait avec Nali vers les pays inconnus de l’au-delà .

Très entouré, Lucien Vemtite racontait, en vers et en prose, à un auditoire attentif, les détails de l’arrivée à Paris de la Diane, héroïne de la cérémonie.

Jean profita de ce que son ami ne faisait pas attention à lui. Lentement il se glissa à travers les groupes, atteignit la sortie du Pavillon de l’Horloge et s’élança dans la cour du Vieux Louvre.

Piquant droit devant lui, il parvint rue de Rivoli, tourna à gauche, puis marcha au hasard.

Il avait la tête en feu ; dans ses veines le sang surchauffé coulait en lui causant la douleur agaçante de picotements d’épingles.

Sans se rendre compte du chemin parcouru, il longea l’aile du Louvre occupée par les bureaux du ministère des Finances, traversa le jardin des Tuileries, remonta l’Avenue des Champs-Élysées, se jeta dans l’avenue du Bois de Boulogne et sortit de Paris.

Maintenant il errait dans le labyrinthe des sentiers sinueux du Bois.

Les arbres dépouillés de leur feuillage enchevêtraient leurs branches noires en des gestes éplorés, les gazons étalaient aux regards leurs teintes rougeâtres et flétries.

Du ciel gris, aux nuages bas, pleurait une bruine glacée.

Tout dans la nature, offrait l’image du désespoir. Comme Calypso inconsolable du départ d’Ulysse, les choses semblaient porter le deuil du soleil d’été.

Dans ce décor sinistre, qui s’harmonisait si bien à ses pensées, Jean allait toujours comme inconscient de son mouvement.

Il allait, se répétant sans cesse le serment de sauver l’infortunée Nali. Le jour baissait, le crépuscule semait sa cendre grise sur le paysage ; la nuit victorieuse de la lumière plaquait le sous-bois de taches d’ombres inquiétantes et mystérieuses ; Jean marchait sans rien voir.

Cependant la lassitude triompha de sa préoccupation. Il arrive toujours un instant où la fatigue physique crie plus haut que la douleur morale.

Les jambes lourdes, les reins raidis, il s’arrêta. Tout autour de lui, il promena un œil étonné. Où était-il ? Que faisait-il à pareille heure en cet endroit désert ?

Il ne reconnaissait pas le bois cher aux Parisiens, et ce fut seulement en rencontrant un poteau indicateur qu’il se rendit compte de sa situation.

Il était à quelques centaines de mètres du champ de courses d’Auteuil. D’un pas lent, il arpenta les sentiers qui conduisent vers la gare du chemin de fer de Ceinture. Machinalement, les émotions de la journée ayant brisé toute énergie en lui, il prit le train, en descendit à la gare Saint-Lazare, gravit lentement les pentes accédant à la place Pigalle et alla s’enfermer dans son atelier.

Devant le portrait de Nali, dressé souriant sur son chevalet, il s’assit. Peu à peu ses nerfs se détendirent, ses yeux devinrent humides ; il pleura sur ses souvenirs et sur l’heure présente.

CHAPITRE V – FRIG, LEE, FROG

Le lendemain, vers dix heures, le peintre occupait la même place. Son visage blême, ses yeux abattus dénonçaient la nuit d’insomnie.

Le jeune homme, en effet, avait veillé, échafaudant les plans les plus étranges, les plus insensés. Ah ! parbleu, si l’Administration française, que l’Europe envie sans chercher à l’imiter, était capable de vélocité, il eût été simple de délivrer Nali, la jolie Américaine. Mais hélas ! Ergopoulos, dans sa haine, avait bien calculé. Personne n’oserait prendre l’initiative de la libération de la prisonnière. Il faudrait réunir des comités, sous-comités, fonctionnaires de tout ordre et de tout grade, perdre des mois en discussions vaines, en rapports inutiles, en paperasserie superflue.

Si Nali devait être sauvée, elle ne pouvait l’être que « malgré l’Administration », et alors se dressait un formidable point d’interrogation.

Comment arracher à ses gardiens la jeune fille doublement captive dans son moule d’aluminium et dans le musée du Louvre ?

Si ardu était le problème, si invraisemblable sa solution, que Fanfare était empoigné par le découragement, rien que par l’énoncé du but à atteindre.

Certes, un chimiste habile saurait débarrasser Nali de sa cuirasse de métal ; mais pour cela, il fallait que la statue vivante eût quitté les galeries des antiques. Là gisait la difficulté. Aucune prison n’est surveillée comme le Musée National de France, et si l’on aime être indépendant, il ne fait pas bon jouer le rôle de chef-d’œuvre !

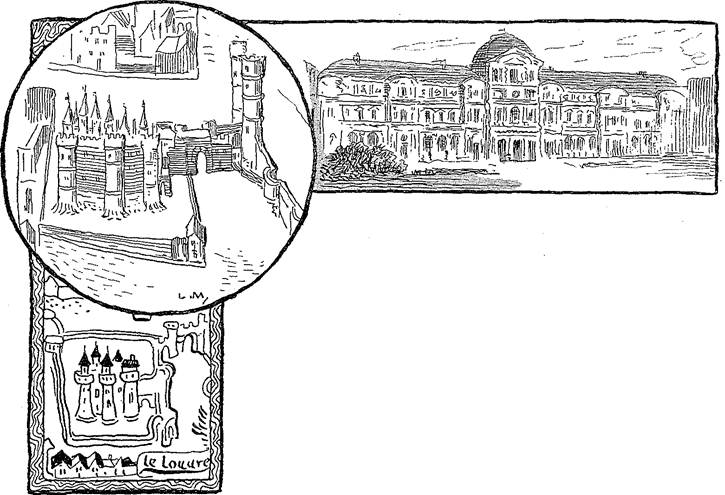

Avec tristesse, Jean étudiait un catalogue, orné d’un plan, du Louvre. Il constatait que les collections artistiques occupent les galeries des bâtiments qui entourent la cour du vieux Louvre, ainsi que celles qui s’étendent parallèlement au quai jusqu’au pavillon Mollien. Plus loin, vers les Tuileries, le palais renferme l’administration des Colonies, tandis que, sur la rue de Rivoli, s’alignent les bureaux du Ministère des Finances.

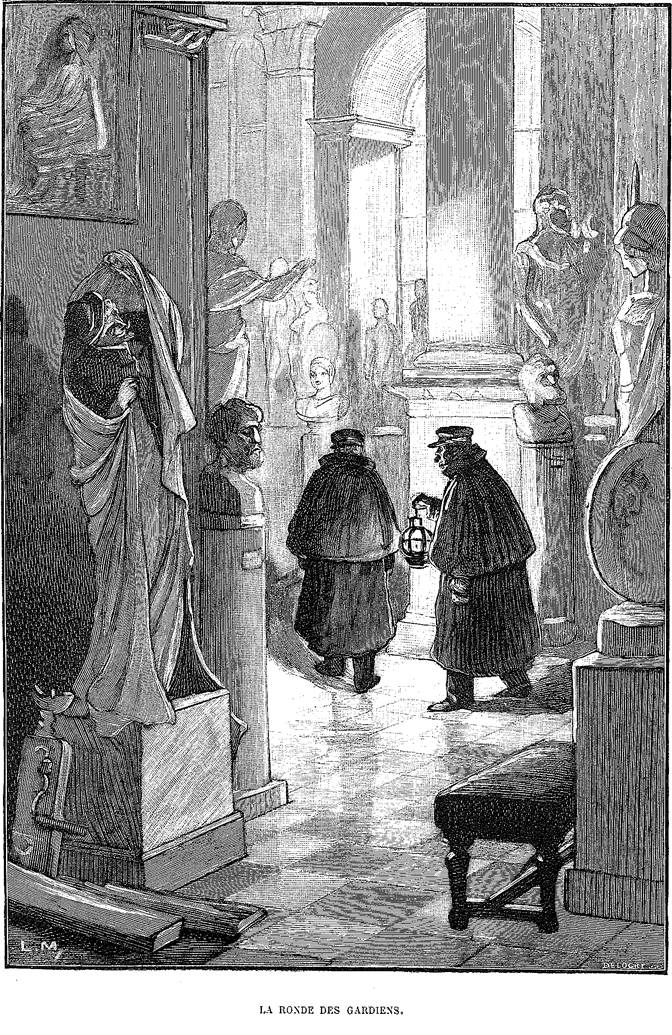

Or, les façades qui regardent la place du Carrousel sont gardées par des factionnaires militaires ; il en est de même rue de Rivoli et du côté de la Seine. Les quatre guichets de la cour du vieux Louvre sont surveillés par des gardiens. Dans les salles, une compagnie de 156 fonctionnaires n’a d’autre objectif que de scruter chaque mouvement des visiteurs.

La nuit, onze de ces employés, chacun à tour de rôle, campent sur des couchettes dans la salle des Bijoux, et des rondes intérieures sont organisées ; chacune de ces rondes parcourt cinq kilomètres, monte ou descend 1380 degrés d’escaliers et pointe ou signe 52 compteurs ou ardoises disséminés dans les salles.

Le moyen de tromper ces yeux toujours ouverts, cette garnison vigilante de la citadelle de l’art !

Convaincu de l’impossibilité de faire réussir un coup de main, Jean se décida brusquement. Il se rendrait chez le Ministre, s’adresserait à son humanité. Au besoin, par des camarades, il provoquerait un mouvement de presse. Évidemment ce projet était le meilleur. Les journaux seraient ravis d’insérer une information aussi sensationnelle !

Mais si l’on refusait d’ajouter foi à ses affirmations ? Si l’on voulait voir en lui un maniaque ? Si l’Administration jugeait que l’air de Paris était nuisible à la santé de l’artiste et le mettait dans l’obligation de respirer l’atmosphère pure et embaumée de Charenton ou de Bicêtre ?

Ainsi monologuait Fanfare, tout en s’habillant.

– Tant pis, dit-il d’un ton ferme. Arrive que pourra. La démarche que je vais tenter peut seule arracher Nali à une mort terrible. Si je succombe, j’aurai du moins fait tout ce que les circonstances permettent et…

Fanfare ponctua sa phrase d’un geste violent, il se coiffa avec brusquerie de son chapeau et s’apprêta à sortir.

Un coup sec frappé à la porte le fit tressaillir :

– Au diable l’importun ! grommela-t-il.

Et, décidé à expédier le visiteur, Jean ouvrit.

Il recula d’un pas à la vue des trois Anglais qui, la veille, lui avaient apporté la missive du traître Ergopoulos.

Ceux-ci toujours souriants, se courbèrent en une révérence bizarre, puis avec des inflexions comiques prononcèrent :

– Frig !

– Lee !

– Frog !

Et avec ensemble, d’une même voix :

– Nous venons pour le petite rendez-vô, que nous avons donné yesterday… Well !

– Madame, Messieurs, commença Jean avec un peu de colère, j’allais sortir. Je suis pressé, veuillez revenir à un autre moment.

Sans tenir compte de ses paroles, Frig le repoussa adroitement, pénétra dans l’atelier et mettant la main sur le catalogue que le peintre examinait un instant plus tôt :

– Aoh ! s’écria-t-il, très bien… Le plan of Louvre, parfait !

– Mais, Monsieur, gronda Fanfare, furieux de cette invasion de son domicile.

– Soyez calme, répliqua froidement l’Anglais. Je volais parler à vô précisément du plan of Louvre et aussi de Miss Nali.

Le jeune homme frissonna. Ce nom lui rappelait qu’il avait devant lui le messager de la fatale nouvelle, et ce fut d’un accent menaçant qu’il répondit :

– Vous êtes un misérable… C’est vous qui m’avez remis la lettre du traître au service duquel vous êtes sans doute…

Il aurait continué, si une triple exclamation de ses interlocuteurs n’avait arrêté la voix sur ses lèvres :

– Nô… nô… nô…

– Vous trompez vo-même. Pas misérable du tout, expliqua Frig. Pas au service de sir Ergopoulos, mais bien de Milord Waldker, médecin de la cour d’Angleterre.

– Waldker, redit Jean avec un étonnement non dissimulé ? Que vient-il faire là -dedans ?

– C’est ce que j’aurais le great honneur d’explain… no, d’expliquer si vous aviez du temps assez. Mais je suppose que vous êtes pressé… Je reviendrai.

Il y avait une fine ironie dans le ton de Frig. Jean ne songea pas à s’en formaliser. Il pressentit que l’Anglais avait à lui communiquer une chose intéressante, et puis Frig et ses amis, nonobstant leurs allures excentriques, montraient des physionomies si franches, si loyales, que le peintre se repentit de les avoir accusés.

– Parlez de suite, dit-il, et veuillez m’apprendre…

– Pourquoi nous sommes ici… all right. C’est ce que je vais faire.