Victor Hugo

LES BURGRAVES

(1843)

Table des matières

TROISIÈME PARTIE LE CAVEAU PERDU

À propos de cette édition électronique

PERSONNAGES.

JOB, burgrave de Heppenheff.

MAGNUS fils de Job, burgrave de Wardeck.

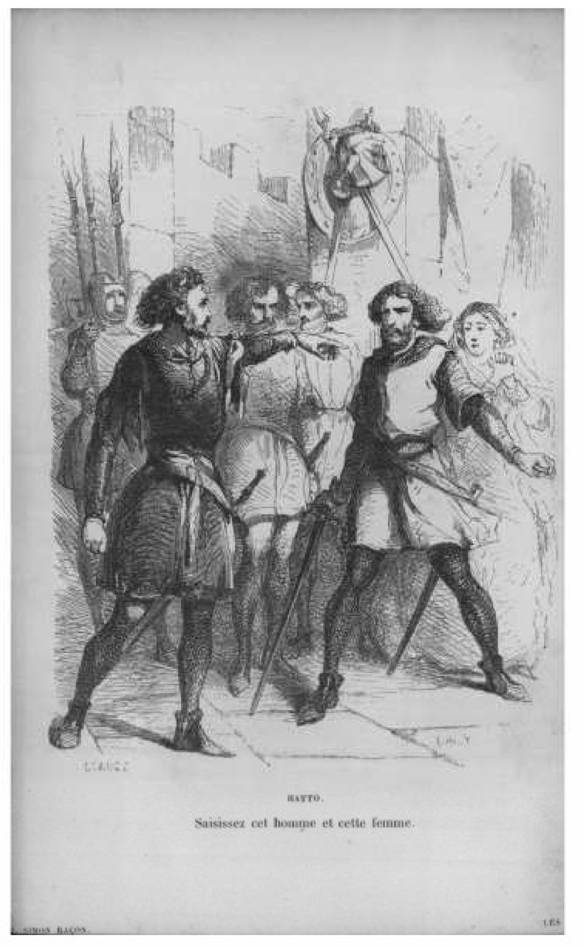

HATTO, fils de Magnus, marquis de Vérone, burgrave de Nollig.

GORLOIS, fils de Hatto (bâtard), burgrave de Sareck.

FRÉDÉRIC DE HOHENSTAUFEN.

OTBERT.

LE DUC GERHARD de Thuringe.

GILISSA, margrave de Lusace.

PLATON, margrave de Moravie.

LUPUS, comte de Mons.

CADWALLA, burgrave d’Okenfels.

DARIUS, burgrave de Lahneck.

LA COMTESSE RÉGINA.

GUANHUMARA.

EDWIGE.

Étudiants esclaves :

KARL, HERMANN, CYNULFUS.

Marchands et bourgeois esclaves :

HAQUIN, GONDICARIUS, TEUDON, KUNZ, SWAN, PEREZ.

JOSSIUS, soldat.

LE CAPITAINE DU BURG.

UN SOLDAT.

Heppenheff. – 120..

Au temps d’Eschyle, la Thessalie était un lieu sinistre. Il y avait eu là autrefois des géants ; il y avait là maintenant des fantômes. Le voyageur qui se hasardait au delà de Delphes, et qui franchissait les forêts vertigineuses du mont Cnémis, croyait voir partout, la nuit venue, s’ouvrir et flamboyer l’œil des cyclopes ensevelis dans les marais du Sperchius. Les trois mille Océanides éplorées lui apparaissaient en foule dans les nuées au-dessus du Pinde ; dans les cent vallées de l’Œta il retrouvait l’empreinte profonde et les coudes horribles des cent bras des hécatonchires tombés jadis sur ces rochers, il contemplait avec une stupeur religieuse la trace des ongles crispés d’Encelade sur le flanc du Pélion. Il n’apercevait pas à l’horizon l’immense Prométhée couché, comme une montagne sur une montagne, sur des sommets entourés de tempêtes, car les dieux avaient rendu Prométhée invisible ; mais à travers les branchages des vieux chênes les gémissements du colosse arrivaient jusqu’à lui, passant ; et il entendait par intervalles le monstrueux vautour essuyer son bec d’airain aux granits sonores du mont Othrys. Par moments, un grondement de tonnerre sortait du mont Olympe, et dans ces instants-là le voyageur épouvanté voyait se soulever au nord, dans les déchirures des monts Cambuniens, la tête difforme du géant Hadès, dieu des ténèbres intérieures ; à l’orient, au delà du mont Ossa, il entendait mugir Céto, la femme baleine ; et à l’occident, par-dessus le mont Callidrome, à travers la mer des Alcyons, un vent lointain, venu de la Sicile, lui apportait l’aboiement vivant et terrible du gouffre Scylla. Les géologues ne voient aujourd’hui, dans la Thessalie bouleversée, que la secousse d’un tremblement de terre et le passage des eaux diluviennes ; mais pour Eschyle et ses contemporains, ces plaines ravagées, ces forêts déracinées, ces blocs arrachés et rompus, ces lacs changés en marais, ces montagnes renversées et devenues informes, c’était quelque chose de plus formidable encore qu’une terre dévastée par un déluge ou remuée par les volcans : c’était l’effrayant champ de bataille où les titans avaient lutté contre Jupiter.

Ce que la Fable a inventé, l’histoire le reproduit parfois. La fiction et la réalité surprennent quelquefois notre esprit par les parallélismes singuliers qu’il leur découvre. Ainsi, – pourvu néanmoins qu’on ne cherche pas dans des pays et dans des faits qui appartiennent à l’histoire, ces impressions surnaturelles, ces grossissements chimériques que l’œil des visionnaires prête aux faits purement mythologiques ; en admettant le conte et la légende, mais en conservant le fond de réalité humaine qui manque aux gigantesques machines de la Fable antique, – il y a aujourd’hui en Europe un lieu qui, toute proportion gardée, est pour nous, au point de vue poétique, ce qu’était la Thessalie pour Eschyle, c’est-à-dire un champ de bataille mémorable et prodigieux. On devine que nous voulons parler des bords du Rhin. Là, en effet, comme en Thessalie, tout est foudroyé, désolé, arraché, détruit ; tout porte l’empreinte d’une guerre profonde, acharnée, implacable. Pas un rocher qui ne soit une forteresse, pas une forteresse qui ne soit une ruine ; l’extermination a passé par là ; mais cette extermination est tellement grande, qu’on sent que le combat a dû être colossal. Là, en effet, il y a six siècles, d’autres titans ont lutté contre un autre Jupiter : ces titans, ce sont les burgraves ; ce Jupiter, c’est l’empereur d’Allemagne.

Celui qui écrit ces lignes, – et qu’on lui pardonne d’expliquer ici sa pensée, laquelle a été d’ailleurs si bien comprise qu’il est presque réduit à redire aujourd’hui ce que d’autres ont déjà dit avant lui et beaucoup mieux que lui ; – celui qui écrit ces lignes avait depuis longtemps entrevu ce qu’il y a de neuf, d’extraordinaire et de profondément intéressant pour nous, peuples nés du moyen âge, dans cette guerre des titans modernes, moins fantastique, mais aussi grandiose peut-être que la guerre des titans antiques. Les titans sont des mythes, les burgraves sont des hommes. Il y a un abîme entre nous et les titans, fils d’Uranus et de Ghê ; il n’y a entre les burgraves et nous qu’une série de générations ; nous, nations riveraines du Rhin, nous venons d’eux ; ils sont nos pères. De là entre eux et nous cette cohésion intime, quoique lointaine, qui fait que, tout en les admirant parce qu’ils sont grands, nous les comprenons parce qu’ils sont réels. Ainsi, la réalité qui éveille l’intérêt, la grandeur qui donne la poésie, la nouveauté qui passionne la foule, voilà sous quel triple aspect la lutte des burgraves et de l’empereur pouvait s’offrir à l’imagination d’un poëte.

L’auteur des pages qu’on va lire était déjà préoccupé de ce grand sujet qui dès longtemps, nous venons de le dire, sollicitait intérieurement sa pensée, lorsqu’un hasard, il y a quelques années, le conduisit sur les bords du Rhin. La portion du public qui veut bien suivre ses travaux avec quelque intérêt a lu peut-être le livre intitulé le Rhin, et sait par conséquent que ce voyage d’un passant obscur ne fut autre chose qu’une longue et fantasque promenade d’antiquaire et de rêveur.

La vie que menait l’auteur dans ces lieux peuplés de souvenirs, on se la figure sans peine. Il vivait là, il doit en convenir, beaucoup plus parmi les pierres du temps passé que parmi les hommes du temps présent. Chaque jour, avec cette passion que comprendront les archéologues et les poëtes, il explorait quelque ancien édifice démoli. Quelquefois c’était dès le matin ; il allait, il gravissait la montagne et la ruine, brisait les ronces et les épines sous ses talons, écartait de la main les rideaux de lierre, escaladait les vieux pans de mur, et là, seul, pensif, oubliant tout, au milieu du chant des oiseaux, sous les rayons du soleil levant, assis sur quelque basalte verte de mousse, ou enfoncé jusqu’aux genoux dans les hautes herbes humides de rosée, il déchiffrait une inscription romane ou mesurait l’écartement d’une ogive, tandis que les broussailles de la ruine, joyeusement remuées par le vent au-dessus de sa tête, faisaient tomber sur lui une pluie de fleurs. Quelquefois c’était le soir ; au moment où le crépuscule ôtait leur forme aux collines et donnait au Rhin la blancheur sinistre de l’acier, il prenait, lui, le sentier de la montagne, coupé de temps en temps par quelque escalier de lave et d’ardoise, et il montait jusqu’au burg démantelé. Là, seul comme le matin, plus seul encore, car aucun chevrier n’oserait se hasarder dans des lieux pareils à ces heures que toutes les superstitions font redoutables, perdu dans l’obscurité, il se laissait aller à cette tristesse profonde qui vient au cœur quand on se trouve, à la tombée du soir, placé sur quelque sommet désert, entre les étoiles de Dieu qui s’allument splendidement au-dessus de notre tête et les pauvres étoiles de l’homme qui s’allument aussi, elles, derrière la vitre misérable des cabanes, dans l’ombre, sous nos pieds. Puis, l’heure passait, et quelquefois minuit avait sonné à tous les clochers de la vallée qu’il était encore là, debout dans quelque brèche du donjon, songeant, regardant, examinant l’attitude de la ruine ; étudiant, témoin importun peut-être, ce que la nature fait dans la solitude et dans les ténèbres ; écoutant, au milieu du fourmillement des animaux nocturnes, tous ces bruits singuliers dont la légende a fait des voix ; contemplant, dans l’angle des salles et dans la profondeur des corridors, toutes ces formes vaguement dessinées par la lune et par la nuit, dont la légende a fait des spectres.

Comme on le voit, ses jours et ses nuits étaient pleins de la même idée, et il tâchait de dérober à ces ruines tout ce qu’elles peuvent apprendre à un penseur.

On comprendra aisément qu’au milieu de ces contemplations et de ces rêveries les burgraves lui soient revenus à l’esprit. Nous le répétons, ce que nous avons dit en commençant de la Thessalie, on peut le dire du Rhin : il a eu jadis des géants, il a aujourd’hui des fantômes. Ces fantômes apparurent à l’auteur. Des châteaux qui sont sur ces collines, sa méditation passa aux châtelains qui sont dans la chronique, dans la légende et dans l’histoire. Il avait sous les yeux les édifices, il essaya de se figurer les hommes ; du coquillage on peut conclure le mollusque, de la maison on peut conclure l’habitant. Et quelles maisons que les burgs du Rhin ! et quels habitants que les burgraves ! Ces grands chevaliers avaient trois armures : la première était faite de courage, c’était leur cœur ; la deuxième d’acier, c’était leur vêtement ; la troisième de granit, c’était leur forteresse.

Un jour, comme l’auteur venait de visiter les citadelles écroulées qui hérissent le Wisperthal, il se dit que le moment était venu. Il se dit, sans se dissimuler le peu qu’il est et le peu qu’il vaut, que de ce voyage il fallait tirer une œuvre, que de cette poésie il fallait extraire un poëme. L’idée qui se présenta à lui n’était pas sans quelque grandeur, il le croit. La voici :

Reconstruire par la pensée, dans toute son ampleur et dans toute sa puissance, un de ces châteaux où les burgraves, égaux aux princes, vivaient d’une vie presque royale. Aux douzième et treizième siècles, dit Kohlrausch, le titre de burgrave prend rang immédiatement au-dessous du titre de roi[1]. Montrer dans le burg les trois choses qu’il contenait : une forteresse, un palais, une caverne ; dans ce burg, ainsi ouvert dans toute sa réalité à l’œil étonné du spectateur, installer et faire vivre ensemble et de front quatre générations, l’aïeul, le père, le fils, le petit-fils ; faire de toute cette famille comme le symbole palpitant et complet de l’expiation ; mettre sur la tête de l’aïeul le crime de Caïn, dans le cœur du père les instincts de Nemrod, dans l’âme du fils les vices de Sardanapale ; et laisser entrevoir que le petit-fils pourra bien un jour commettre le crime tout à la fois par passion comme son bisaïeul, par férocité comme son aïeul, et par corruption comme son père ; montrer l’aïeul soumis à Dieu, et le père soumis à l’aïeul ; relever le premier par le repentir et le second par la piété filiale, de sorte que l’aïeul puisse être auguste et que le père puisse être grand, tandis que les deux générations qui les suivent, amoindries par leurs vices croissants, vont s’enfonçant de plus en plus dans les ténèbres. Poser de cette façon devant tous, et rendre visible à la foule cette grande échelle morale de la dégradation des races qui devrait être l’exemple vivant éternellement dressé aux yeux de tous les hommes, et qui n’a été jusqu’ici entrevue, hélas ! que par les songeurs et les poëtes ; donner une figure à cette leçon des sages ; faire de cette abstraction philosophique une réalité dramatique, palpable, saisissante, utile.

Voilà la première partie et, pour ainsi parler, la première face de l’idée qui lui vint. Du reste, qu’on ne lui suppose pas la présomption d’exposer ici ce qu’il croit avoir fait ; il se borne à expliquer ce qu’il a voulu faire. Cela dit une fois pour toutes, continuons.

Dans une famille pareille, ainsi développée à tous les regards et à tous les esprits, pour que l’enseignement soit entier, deux grandes et mystérieuses puissances doivent intervenir, la fatalité et la Providence : la fatalité qui veut punir, la Providence qui vent pardonner. Quand l’idée qu’on vient de dérouler apparut à l’auteur, il songea sur-le-champ que cette double intervention était nécessaire à la moralité de l’œuvre. Il se dit qu’il fallait que dans ce palais lugubre, inexpugnable, joyeux et tout-puissant, peuplé d’hommes de guerre et d’hommes de plaisir, regorgeant de princes et de soldats, on vit errer, entre les orgies des jeunes gens et les sombres rêveries des vieillards, la grande figure de la servitude ; qu’il fallait que cette figure fût une femme, car la femme seule, flétrie dans sa chair comme dans son âme, peut représenter l’esclavage complet ; et qu’enfin il fallait que cette femme, que cette esclave, vieille, livide, enchaînée, sauvage comme la nature qu’elle contemple sans cesse, farouche comme la vengeance qu’elle médite nuit et jour, ayant dans le cœur la passion des ténèbres, c’est-à-dire la haine, et dans l’esprit la science des ténèbres, c’est-à-dire la magie, personnifiât la fatalité. Il se dit d’un autre côté que, s’il était nécessaire qu’on vît la servitude se traîner sous les pieds des burgraves, il était nécessaire aussi qu’on vit la souveraineté éclater au-dessus d’eux ; il se dit qu’il fallait qu’au milieu de ces princes bandits un empereur apparût ; que dans une œuvre de ce genre, si le poëte avait le droit, pour peindre l’époque, d’emprunter à l’histoire ce qu’elle enseigne, il avait également le droit d’employer, pour faire mouvoir ses personnages, ce que la légende autorise ; qu’il serait beau peut-être de réveiller pour un moment et de faire sortir des profondeurs mystérieuses où il est enseveli le glorieux messie militaire que l’Allemagne attend encore, le dormeur impérial de Kaiserslautern, et de jeter, terrible et foudroyant, au milieu des géants du Rhin, le Jupiter du douzième siècle, Frédéric Barberousse. Enfin il se dit qu’il y aurait peut-être quelque grandeur, tandis qu’une esclave représenterait la fatalité, à ce qu’un empereur personnifiât la Providence. Ces idées germèrent dans son esprit, et il pensa qu’en disposant de la sorte les figures par lesquelles se traduirait sa pensée, il pourrait, au dénoûment, grande et morale conclusion, à son sens du moins, faire briser la fatalité par la Providence, l’esclave par l’empereur, la haine par le pardon.

Comme dans toute œuvre, si sombre qu’elle soit, il faut un rayon de lumière, c’est-à-dire un rayon d’amour, il pensa encore que ce n’était point assez de crayonner le contraste des pères et des enfants, la lutte des burgraves et de l’empereur, la rencontre de la fatalité et de la Providence ; qu’il fallait peindre aussi et surtout deux cœurs qui s’aiment ; et qu’un couple chaste et dévoué, pur et touchant, placé au centre de l’œuvre, et rayonnant à travers le drame entier, devrait être l’âme de toute cette action.

Car c’est là, à notre avis, une condition suprême. Quel que soit le drame, qu’il contienne une légende, une histoire ou un poème, c’est bien ; mais qu’il contienne avant tout la nature et l’humanité. Faites, si vous le voulez, c’est le droit souverain du poëte, marcher dans vos drames des statues, faites-y ramper des tigres ; mais entre ces statues et ces tigres, mettez des hommes. Ayez la terreur, mais ayez la pitié. Sous ces griffes d’acier, sous ces pieds de pierre, faites broyer le cœur humain.

Ainsi l’histoire, la légende, le conte, la réalité, la nature, la famille, l’amour, des mœurs naïves, des physionomies sauvages, les princes, les soldats, les aventuriers, les rois, des patriarches comme dans la Bible, des chasseurs d’hommes comme dans Homère, des titans comme dans Eschyle, tout s’offrait à la fois à l’imagination éblouie de l’auteur dans ce vaste tableau à peindre, et il se sentait irrésistiblement entraîné vers l’œuvre qu’il rêvait, troublé seulement d’être si peu de chose, et regrettant que ce grand sujet ne rencontrât pas un grand poëte. Car là il y avait, certes, l’occasion d’une création majestueuse ; on pouvait, dans un sujet pareil, mêler à la peinture d’une famille féodale la peinture d’une société héroïque, toucher à la fois des deux mains au sublime et au pathétique, commencer par l’épopée et finir par le drame.

Après avoir, comme il vient de l’indiquer et sans se dissimuler d’ailleurs son infériorité, ébauché ce poëme dans sa pensée, l’auteur se demanda quelle forme il lui donnerait. Selon lui, le poëme doit avoir la forme même du sujet. La règle : Neve minor, neu sit quinto, etc., n’a qu’une valeur secondaire à ses yeux. Les Grecs ne s’en doutaient pas, et les plus imposants chefs-d’œuvre de la tragédie proprement dite sont nés en dehors de cette prétendue loi. La loi véritable, la voici : tout ouvrage de l’esprit doit naître avec la coupe particulière et les divisions spéciales que lui donne logiquement l’idée qu’il renferme. Ici, ce que l’auteur voulait placer et peindre, au point culminant de son œuvre, entre Barberousse et Guanhumara, entre la Providence et la fatalité, c’était l’âme du vieux burgrave centenaire Job le Maudit, cette âme qui, arrivée au bord de la tombe, ne mêle plus à sa mélancolie incurable qu’un triple sentiment : la maison, l’Allemagne, la famille. Ces trois sentiments donnaient à l’ouvrage sa division naturelle. L’auteur résolut donc de composer son drame en trois parties. Et, en effet, si l’on veut bien remplacer un moment en esprit les titres actuels de ces trois actes, lesquels n’en expriment que le fait extérieur, par des titres plus métaphysiques qui en révéleraient la pensée intérieure, on verra que chacune de ces trois parties correspond à l’un des trois sentiments fondamentaux du vieux chevalier allemand : maison, Allemagne, famille. La première partie pourrait être intitulée l’Hospitalité ; la deuxième, la Patrie ; la troisième, la Paternité.

La division et la forme du drame une fois arrêtées, l’auteur résolut d’écrire sur le frontispice de l’œuvre, quand elle serait terminée, le mot trilogie. Ici, comme ailleurs, trilogie signifie seulement et essentiellement poème en trois chants, ou drame en trois actes. Seulement, en l’employant, l’auteur voulait réveiller un grand souvenir, glorifier autant qu’il en était en lui, par ce tacite hommage, le vieux poëte de l’Orestie qui, méconnu de ses contemporains, disait avec une tristesse fière : Je consacre mes œuvres au temps ; et aussi peut-être indiquer au public, par ce rapprochement bien redoutable d’ailleurs, que ce que le grand Eschyle avait fait pour les titans, il osait, lui, poëte malheureusement trop au-dessous de cette magnifique tâche, essayer de le faire pour les burgraves.

Du reste, le public et la presse, cette voix du public, lui ont généreusement tenu compte, non du talent, mais de l’intention. Chaque jour cette foule sympathique et intelligente qui accourt si volontiers au glorieux théâtre de Corneille et de Molière vient chercher dans cet ouvrage, non ce que l’auteur y a mis, mais ce qu’il a du moins tenté d’y mettre. Il est fier de l’attention persistante et sérieuse dont le public veut bien entourer ses travaux, si insuffisants qu’ils soient, et, sans répéter ici ce qu’il a déjà dit ailleurs, il sent que cette attention est pour lui pleine de responsabilité. Faire constamment effort vers le grand, donner aux esprits le vrai, aux âmes le beau, aux cœurs l’amour ; ne jamais offrir aux multitudes un spectacle qui ne soit une idée : voilà ce que le poëte doit au peuple. La comédie même, quand elle se mêle au drame, doit contenir une leçon, et avoir sa philosophie. De nos jours, le peuple est grand ; pour être compris de lui, le poëte doit être sincère. Rien n’est plus voisin du grand que l’honnête.

Le théâtre doit faire de la pensée le pain de la foule.

Un mot encore, et il a fini. Les Burgraves ne sont point, comme l’ont cru quelques esprits, excellents d’ailleurs, un ouvrage de pure fantaisie, le produit d’un élan capricieux de l’imagination. Loin de là : si une œuvre aussi incomplète valait la peine d’être discutée à ce point, on surprendrait peut-être beaucoup de personnes en leur disant que, dans la pensée de l’auteur, il y a eu tout autre chose qu’un caprice de l’imagination dans le choix de ce sujet et, qu’il lui soit permis d’ajouter, dans le choix de tous les sujets qu’il a traités jusqu’à ce jour. En effet, il y a aujourd’hui une nationalité européenne, comme il y avait du temps d’Eschyle, de Sophocle et d’Euripide, une nationalité grecque. Le groupe entier de la civilisation, quel qu’il fût et quel qu’il soit, a toujours été la grande patrie du poëte. Pour Eschyle, c’était la Grèce ; pour Virgile, c’était le monde romain ; pour nous, c’est l’Europe. Partout où est la lumière, l’intelligence se sent chez elle et est chez elle. Ainsi, toute proportion gardée, et en supposant qu’il soit permis de comparer ce qui est petit à ce qui est grand, si Eschyle, en racontant la chute des titans, faisait jadis pour la Grèce une œuvre nationale, le poëte qui raconte la lutte des burgraves fait aujourd’hui pour l’Europe une œuvre également nationale, dans le même sens et avec la même signification. Quelles que soient les antipathies momentanées et les jalousies de frontières, toutes les nations policées appartiennent au même centre et sont indissolublement liées entre elles par une secrète et profonde unité. La civilisation nous fait à tous les mêmes entrailles, le même esprit, le même but, le même avenir. D’ailleurs, la France, qui prête à la civilisation même sa langue universelle et son initiative souveraine ; la France, lors même que nous nous unissons à l’Europe dans une sorte de grande nationalité, n’en est pas moins notre première patrie, comme Athènes était la première patrie d’Eschyle et de Sophocle. Ils étaient Athéniens comme nous sommes Français, et nous sommes Européens comme ils étaient Grecs.

Ceci vaut la peine d’être développé. L’auteur le fera peut-être quelque jour. Quand il l’aura fait, on saisira mieux l’ensemble des ouvrages qu’il a produits jusqu’ici ; on en pénétrera la pensée ; on en comprendra la cohésion. Ce faisceau a un lien. En attendant, il le dit et il est heureux de le redire, oui, la civilisation tout entière est la patrie du poëte. Cette patrie n’a d’autre frontière que la ligne sombre et fatale où commence la barbarie. Un jour, espérons-le, le globe entier sera civilisé, tous les points de la demeure humaine seront éclairés, et alors sera accompli le magnifique rêve de l’intelligence : avoir pour patrie le monde et pour nation l’humanité.

25 mars 1843.

Job et Magnus.

PREMIÈRE PARTIE – L’AÏEUL.

L’ancienne galerie des portraits seigneuriaux du burg de Heppenheff. Cette galerie, qui était circulaire, se développait autour du grand donjon, et communiquait avec le reste du château par quatre grandes portes situées aux quatre points cardinaux. Au lever du rideau, on aperçoit une partie de cette galerie, qui fait retour et qu’on voit se perdre derrière le mur arrondi du donjon. À gauche, une des quatre grandes portes de communication. À droite, une haute et large porte communiquant avec l’intérieur du donjon, exhaussée sur un degré de trois marches et accostée d’une porte bâtarde. Au fond, un promenoir roman à pleins cintres, à piliers bas, à chapiteaux bizarres, portant un deuxième étage (praticable), et communiquant avec la galerie par un grand degré de six marches. À travers les larges arcades de ce promenoir, on aperçoit le ciel et le reste du château, dont la plus haute tour est surmontée d’un immense drapeau noir qui flotte au vent. À gauche, près de la grande porte à deux battants, une petite fenêtre fermée d’un vitrail haut en couleur. Près de la fenêtre, un fauteuil. Toute la galerie a l’aspect délabré et inhabité. Les murailles et les voûtes de pierre, sur lesquelles on distingue quelques vestiges de fresques effacées, sont verdies et moisies par le suintement des pluies. Les portraits suspendus dans les panneaux de la galerie sont tous retournés la face contre le mur.

Au moment où le rideau se lève, le soir vient. La partie du château qu’on aperçoit par les archivoltes du promenoir au fond du théâtre semble éclairée et illuminée à l’intérieur, quoiqu’il fasse encore grand jour. On entend venir de ce côté du burg un bruit de trompettes et de clairons, et par moments des chansons chantées à pleines voix au cliquetis des verres. Plus près on entend un froissement de ferrailles, comme si une troupe d’hommes enchaînés allait et venait dans la portion du promenoir qu’on ne voit pas.

Une femme, seule, vieille, à demi cachée par un long voile noir, vêtue d’un sac de toile grise en lambeaux, enchaînée d’une chaîne qui se rattache par un double anneau à sa ceinture et à son pied nu, un collier de fer autour du cou, s’appuie contre la grande porte, et semble écouter les fanfares et les chants de la salle voisine.

SCÈNE PREMIÈRE.

GUANHUMARA, seule. Elle écoute.

CHANT DU DEHORS.

Dans les guerres civiles

Nous avons tous les droits.

– Nargue à toutes les villes

Et nargue à tous les rois !

Le burgrave prospère ;

Tout est dans la terreur.

– Barons, nargue au saint-père,

Et nargue à l’empereur !

Régnons, nous sommes braves,

Par le fer, par le feu.

– Nargue à Satan, burgraves !

Burgraves, nargue à Dieu !

Trompettes et clairons.

GUANHUMARA.

Les princes sont joyeux. Le festin dure encore.

Elle regarde de l’autre côté du théâtre.

Les captifs sous le fouet travaillent dès l’aurore.

Elle écoute.

Là, le bruit de l’orgie ; ici, le bruit des fers.

Elle fixe son regard sur la porte du donjon à droite.

Là, le père et l’aïeul, pensifs, chargés d’hivers,

De tout ce qu’ils ont fait cherchant la sombre trace,

Méditant sur leur vie ainsi que sur leur race,

Contemplent, seuls, et loin des rires triomphants,

Leurs forfaits, moins hideux encor que leurs enfants.

Dans leurs prospérités, jusqu’à ce jour entières,

Ces burgraves sont grands. Les marquis des frontières,

Les comtes souverains, les ducs fils des rois goths,

Se courbent devant eux jusqu’à leur être égaux ;

Le burg, plein de clairons, de chansons, de huées,

Se dresse inaccessible au milieu des nuées ;

Mille soldats partout, bandits aux yeux ardents,

Veillent l’arc et la lance au poing, l’épée aux dents.

Tout protége et défend cet antre inabordable.

Seule, en un coin désert du château formidable,

Femme et vieille, inconnue, et pliant le genou,

Triste, la chaîne au pied, et le carcan au cou,

En haillons et voilée, une esclave se traîne…

– Mais, ô princes, tremblez ! cette esclave est la haine !

Elle se retire au fond du théâtre et monte les degrés du promenoir. Entre par la galerie à droite une troupe d’esclaves enchaînés, quelques-uns ferrés deux à deux, et portant à la main des instruments de travail, pioches, pics, marteaux, etc. Guanhumara, appuyée à l’un des piliers du promenoir, les regarde d’un air pensif. Aux vêtements souillés et déchirés des prisonniers, on distingue encore leurs anciennes professions.

SCÈNE II.

LES ESCLAVES.

KUNZ, TEUDON, HAQUIN, GONDICARIUS, bourgeois et marchands, barbes grises ; JOSSIUS, vieux soldat ; HERMANN, CYNULFUS, KARL, étudiants de l’université de Bologne et de l’école de Mayence ; SWAN (ou Suénon), marchand de Lubeck. Les prisonniers s’avancent lentement par groupes séparés, les étudiants avec les étudiants, bourgeois et marchands ensemble, le soldat seul. Les vieux semblent accablés de fatigue et de douleur. Pendant toute cette scène et les deux qui suivent, on continue d’entendre par moments les fanfares et les chants de la salle voisine.

TEUDON, jetant l’outil qu’il tient et s’asseyant sur le degré de pierre en avant de la double porte du donjon.

C’est l’heure du repos ! – Enfin ! – Oh ! je suis las.

KUNZ, agitant sa chaîne.

Quoi ! j’étais libre et riche, et maintenant !

GONDICARIUS, adossé à un pilier.

Hélas !

CYNULFUS, suivant de l’œil Guanhumara, qui traverse à pas lents le promenoir.

Je voudrais bien savoir qui cette femme épie.

SWAN, bas à Cynulfus.

L’autre mois, par les gens du burg, engeance impie,

Elle fut prise avec des marchands de Saint-Gall.

Je ne sais rien de plus.

CYNULFUS.

Oh ! cela m’est égal ;

Mais tandis qu’on nous lie, on la laisse libre, elle !

SWAN.

Elle a guéri Hatto d’une fièvre mortelle,

L’aîné des petits-fils.

HAQUIN.

Le burgrave Rollon,

L’autre jour fut mordu d’un serpent au talon ;

Elle l’a guéri.

CYNULFUS.

Vrai ?

HAQUIN.

Je crois, sur ma parole,

Que c’est une sorcière !

HERMANN.

Ah bah ! c’est une folle.

SWAN.

Elle a mille secrets. Elle a guéri, ma foi,

Non-seulement Rollon et Hatto mais Éloi,

Knüd, Azzo, ces lépreux que fuyait tout le monde.

TEUDON.

Cette femme travaille à quelque œuvre profonde.

Elle a, soyez-en sûrs, de noirs projets noués

Avec ces trois lépreux qui lui sont dévoués :

Partout, dans tous les coins, ensemble on les retrouve.

Ce sont comme trois chiens qui suivent cette louve.

HAQUIN.

Hier, au cimetière, au logis des lépreux,

Ils étaient tous les quatre, et travaillaient entre eux.

Eux, faisaient un cercueil et clouaient sur des planches ;

Elle, agitait un vase en relevant ses manches,

Chantait bas, comme on chante aux enfants qu’on endort,

Et composait un philtre avec des os de mort.

SWAN.

Cette nuit, ils erraient. La nuit bien étoilée,

Ces trois lépreux masqués, cette femme voilée,

Kunz, c’était effrayant. Moi, je ne dormais pas,

Et je voyais cela.

KUNZ.

Je crois, dans tous les cas,

Qu’ici dans les caveaux ils ont quelque cachette.

L’autre jour, les lépreux et la vieille sachette

Passaient sous un grand mur d’un air morne et bourru.

Je détournai les yeux, ils avaient disparu.

Ils s’étaient enfoncés dans le mur !

HAQUIN.

Ces trois hommes,

Lépreux, ensorcelés, avec lesquels nous sommes.

M’importunent.

KUNZ.

C’était près du Caveau Perdu.

Vous savez ?

HERMANN.

Ces lépreux servent, et c’est bien dû,

Celle qui les guérit. Rien de plus simple, en somme.

SWAN.

Mais, au lieu des lépreux, de Hatto, méchant homme ;

Kunz, celle qu’il faudrait guérir dans ce château,

C’est cette douce enfant, fiancée à Hatto,

La nièce du vieux Job.

KUNZ.

Régina ! Dieu l’assiste !

Celle-là, c’est un ange.

HERMANN.

Elle se meurt.

KUNZ.

C’est triste.

Oui, l’horreur pour Hatto, l’ennui, poids étouffant,

La tue. Elle s’en va chaque jour.

TEUDON.

Pauvre enfant !

Guanhumara reparaît au fond du théâtre, qu’elle traverse.

HAQUIN.

Voici la vieille encor. – Vraiment, elle m’effraie.

Tout en elle, son air, sa tristesse d’orfraie,

Son regard profond, clair et terrible parfois,

Sa science sans fond, à laquelle je crois,

Me fait peur.

GONDICARIUS.

Maudit soit ce burg !

TEUDON.

Paix ! je te prie.

GONDICARIUS.

Mais jamais on ne vient dans cette galerie ;

Nos maîtres sont en fête, et nous sommes loin d’eux ;

On ne peut nous entendre.

TEUDON, baissant la voix et indiquant la porte du donjon.

Ils sont là tous les deux !

GONDICARIUS.

Qui ?

TEUDON.

Les vieillards. Le père et le fils. Paix ! vous dis-je ;

Excepté, – je le tiens de la nourrice Edwige, –

Madame Régina, qui vient près d’eux prier ;

Excepté cet Otbert, ce jeune aventurier,

Arrivé l’an passé, bien qu’encor fort novice,

Au château d’Heppenheff pour y prendre service,

Et que l’aïeul, puni dans sa postérité,

Aime pour sa jeunesse et pour sa loyauté, –

Nul n’ouvre cette porte et personne ici n’entre.

Le vieil homme de proie est là seul dans son antre.

Naguère au monde entier il jetait ses défis,

Vingt comtes et vingt ducs, ses fils, ses petits-fils,

Cinq générations dont sa montagne est l’arche,

Entouraient comme un roi ce bandit patriarche.

Mais l’âge enfin le brise. Il se tient à l’écart.

Il est là, seul, assis sous un dais de brocart.

Son fils, le vieux Magnus, debout, lui tient sa lance.

Durant des mois entiers il garde le silence ;

Et la nuit on le voit entrer, pâle, accablé,

Dans un couloir secret dont seul il a la clé.

Où va-t-il ?

SWAN.

Ce vieillard a des peines étranges.

HAQUIN.

Ses fils pèsent sur lui comme les mauvais anges.

KUNZ.

Ce n’est pas vainement qu’il est maudit.

GONDICARIUS.

Tant mieux !

SWAN.

Il eut un dernier fils étant déjà fort vieux.

Il aimait cet enfant. Dieu fit ainsi le monde ;

Toujours la barbe grise aime la tête blonde.

À peine âgé d’un an, cet enfant fut volé…

KUNZ.

Par une égyptienne.

CYNULFUS.

Au bord d’un champ de blé.

HAQUIN.

Moi, je sais que ce burg, bâti sur une cime,

Après avoir, dit-on, vu jadis un grand crime,

Resta longtemps désert, et puis fut démoli

Par l’Ordre Teutonique ; enfin les ans, l’oubli,

L’effaçaient, quand un jour le maître, homme fantasque,

Ayant changé de nom comme on change de masque,

Y revint. Depuis lors il a sur ce manoir

Arboré pour jamais ce sombre drapeau noir.

SWAN, à Kunz.

As-tu remarqué, fils, au bas de la tour ronde,

Au-dessus du torrent qui dans le ravin gronde,

Une fenêtre étroite, à pic sur les fossés,

Où l’on voit trois barreaux tordus et défoncés ?

KUNZ.

C’est le Caveau Perdu. J’en parlais tout à l’heure.

HAQUIN.

Un gîte sombre. On dit qu’un fantôme y demeure.

HERMANN.

Bah !

GYNULFUS.

L’on dirait qu’au mur le sang jadis coula.

KUNZ.

Le certain, c’est que nul ne saurait entrer là.

Le secret de l’entrée est perdu. La fenêtre

Est tout ce qu’on en voit. Nul vivant n’y pénètre.

SWAN.

Eh bien ! le soir, je vais à l’angle du rocher,

Et là, toutes les nuits, j’entends quelqu’un marcher !

KUNZ, avec une sorte d’effroi.

Êtes-vous sûr ?

SWAN.

Très-sûr.

TEUDON.

Kunz, brisons là. Nous taire

Serait prudent.

HAQUIN.

Ce burg est plein d’un noir mystère.

J’écoute tout ici, car tout me fait rêver.

TEUDON.

Parlons d’autre chose, hein ? ce qui doit arriver,

Dieu seul le voit.

Il se tourne vers un groupe qui n’a pas encore pris part à ce qui se passe sur le devant de la scène, et qui paraît fort attentif dans un coin du théâtre à ce que dit un jeune étudiant.

Tiens, Karl, finis-nous ton histoire.

Karl vient sur le devant du théâtre ; tous se rapprochent, et les deux groupes d’esclaves, jeunes gens et vieillards, se confondent dans une commune attention.

KARL.

Oui. Mais n’oubliez point que le fait est notoire,

Que c’est le mois dernier que l’aventure eut lieu,

Et qu’il s’est écoulé…

Il semble chercher un instant dans sa mémoire.

près de vingt ans, pardieu !

Depuis que Barberousse est mort à la croisade.

HERMANN.

Soit. Ton Max était donc dans un lieu fort maussade !…

KARL.

Un lieu lugubre, Hermann. Un endroit redouté.

Un essaim de corbeaux, sinistre, épouvanté,

Tourne éternellement autour de la montagne.

Le soir, leurs cris affreux, lorsque l’ombre les gagne,

Font fuir jusqu’à Lautern le chasseur hasardeux.

Des gouttes d’eau, du front de ce rocher hideux,

Tombaient, comme les pleurs d’un visage terrible.

Une caverne sombre et d’une forme horrible

S’ouvrait dans le ravin. Le comte Max Edmond

Ne craignit pas d’entrer dans la nuit du vieux mont.

Il s’aventura donc sous ces grottes funèbres.

Il marchait. Un jour blême éclairait les ténèbres.

Soudain, sous une voûte au fond du souterrain,

Il vit dans l’ombre, assis sur un fauteuil d’airain,

Les pieds enveloppés dans les plis de sa robe,

Ayant le sceptre à droite, à gauche ayant le globe,

Un vieillard effrayant, immobile, incliné,

Ceint du glaive, vêtu de pourpre, et couronné.

Sur une table faite avec un bloc de lave,

Cet homme s’accoudait. Bien que Max soit très-brave

Et qu’il ait guerroyé sous Jean le Bataillard,

Il se sentit pâlir devant ce grand vieillard

Presque enfoui sous l’herbe, et le lierre, et la mousse,

Car c’était l’empereur Frédéric Barberousse !

Il dormait, – d’un sommeil farouche et surprenant.

Sa barbe, d’or jadis, de neige maintenant,

Faisait trois fois le tour de la table de pierre ;

Ses longs cils blancs fermaient sa pesante paupière ;

Un cœur percé saignait sur son écu vermeil.

Par moments, inquiet, à travers son sommeil,

Il portait vaguement la main à son épée.

De quel rêve cette âme était-elle occupée ?

Dieu le sait.

HERMANN.

Est-ce tout ?

KARL.

Non, écoutez encor.

Aux pas du comte Max dans le noir corridor,

L’homme s’est réveillé ; sa tête morne et chauve

S’est dressée, et, fixant sur Max un regard fauve,

Il a dit, en rouvrant ses yeux lourds et voilés :

– Chevalier, les corbeaux se sont-ils envolés ?

Le comte Max Edmond a répondu : – Non, sire.

À ce mot, le vieillard a laissé sans rien dire

Retomber son front pâle, et Max plein de terreur.

A vu se rendormir le fantôme empereur !

Pendant que Karl a parlé, tous les prisonniers sont venus se grouper autour de lui, et l’ont écouté avec une curiosité toujours croissante. Jossius s’est approché des premiers dès qu’il a entendu prononcer le nom de Barberousse.

HERMANN, éclatant de rire.

Le conte est beau !

HAQUIN, à Karl.

S’il faut croire la renommée,

Frédéric s’est noyé devant toute l’armée

Dans le Cydnus.

JOSSIUS.

Il s’est perdu dans le courant.

J’étais là. J’ai tout vu. Ce fut terrible et grand.

Jamais ce souvenir dans mon cœur ne s’émousse.

Othon de Wittelsbach haïssait Barberousse ;

Mais, quand il vit son prince à la merci des flots,

Et que les Turcs sur lui lançaient leurs javelots,

Othon de Wittelsbach, palatin de Bavière,

Poussa son cheval noir jusque dans la rivière,

Et, s’offrant seul aux coups pleuvant avec fureur,

Il cria : Commençons par sauver l’empereur !

HERMANN.

Ce fut en vain.

JOSSIUS.

En vain les meilleurs accoururent !

Soixante-trois soldats et deux comtes moururent

En voulant le sauver.

KARL.

Cela ne prouve pas

Que son spectre n’est point dans le val du Malpas.

SWAN.

Moi ! l’on m’a dit, – la fable est un champ sans limite –

Qu’échappé par miracle il s’était fait ermite,

Et qu’il vivait encor.

GONDICARIUS.

Plût au ciel ! et qu’il vînt

Délivrer l’Allemagne avant douze cent vingt ;

Fatale année, où doit, dit-on, crouler l’Empire !

SWAN.

Déjà de toutes parts notre grandeur expire.

HAQUIN.

Si Frédéric était vivant, – oui, j’y songeais, –

Pour nous tirer d’ici, nous, ses loyaux sujets,

Il recommencerait la guerre des burgraves.

KUNZ.

Hé ! le monde entier souffre autant que nous, esclaves.

L’Allemagne est sans chef, et l’Europe est sans frein.

HAQUIN.

Le pain manque.

GONDICARIUS.

Partout on voit aux bords du Rhin

Le noir fourmillement des brigands qui renaissent.

KUNZ.

Les électeurs entre eux de brigues se repaissent.

HERMANN.

Cologne est pour Souabe.

SWAN.

Erfurth est pour Brunswick.

GONDICARIUS.

Mayence élit Berthold.

KUNZ.

Trèves veut Frédéric.

GONDICARIUS.

En attendant tout meurt.

HAQUIN.

Les villes sont fermées.

SWAN.

On ne peut voyager que par bandes armées.

KUNZ.

Par les petits tyrans les peuples sont froissés.

TEUDON.

Quatre empereurs ! – c’est trop. Et ce n’est pas assez.

En fait de rois, vois-tu, Karl, un vaut plus que quatre.

KUNZ.

Il faudrait un bras fort pour lutter, pour combattre.

Mais, hélas ! Barberousse est mort, bien mort, Suénon !

SWAN, à Jossius.

A-t-on dans le Cydnus retrouvé son corps ?

JOSSIUS.

Non.

Les flots l’ont emporté.

TEUDON.

Swan, as-tu connaissance

De la prédiction qu’on fit à sa naissance ?

« Cet enfant, dont le monde un jour suivra les lois,

« Deux fois sera cru mort et revivra deux fois. »

Or, la prédiction, qu’on raille ou qu’on oublie,

Une première fois semble s’être accomplie.

HERMANN.

Barberousse est l’objet de cent contes.

TEUDON.

Je dis

Ce que je sais. J’ai vu, vers l’an quatre-vingt-dix,

À Prague, à l’hôpital, dans une casemate,

Un certain Sfrondati, gentilhomme dalmate,

Fort vieux, et qu’on disait privé de sa raison.

Cet homme racontait tout haut dans sa prison,

Qu’étant jeune, à cet âge où tout hasard nous pousse,

Chez le duc Frédéric, père de Barberousse,

Il était écuyer. Le duc fut consterné

De la prédiction faite à son nouveau-né.

De plus, l’enfant croissait pour une double guerre ;

Gibelin par son père et guelfe par sa mère.

Les deux partis pouvaient le réclamer un jour.

Le père l’éleva d’abord dans une tour,

Loin de tous les regards, et le tint invisible,

Comme pour le cacher au sort le plus possible.

Il chercha même encore un autre abri plus tard.

D’une fille très-noble il avait un bâtard

Qui, né dans la montagne, ignorait que son père

Était duc de Souabe et comte chef de guerre,

Et ne le connaissait que sous le nom d’Othon.

Le bon duc se cachait de ce fils-là, dit-on,

De peur que le bâtard ne voulût être prince,

Et d’un coin de duché se faire une province.

Le bâtard par sa mère avait, fort près du Rhin,

Un burg dont il était burgrave et suzerain,

Un château de bandit, un nid d’aigle, un repaire.

L’asile parut bon et sûr au pauvre père.

Il vint voir le burgrave, et, l’ayant embrassé,

Lui confia l’enfant sous un nom supposé,

Lui disant seulement : Mon fils, voici ton frère !

Puis il partit. Au sort nul ne peut se soustraire.

Certes, le duc croyait son fils et son secret

Bien gardés, car l’enfant lui-même s’ignorait.

Le jeune Barberousse, ainsi chez le burgrave,

Atteignit ses vingt ans. Or, ceci devient grave.

Un jour, dans un hallier, au pied d’un roc, au bord

D’un torrent qui baignait les murs du château fort,

Des pâtres qui passaient trouvèrent à l’aurore

Deux corps sanglants et nus qui palpitaient encore,

Deux hommes poignardés dans le château sans bruit,

Puis jetés à l’abîme, au torrent, à la nuit,

Et qui n’étaient pas morts. Un miracle ! vous dis-je.

Ces deux hommes, que Dieu sauvait par un prodige,

C’était le Barberousse avec son compagnon,

Ce même Sfrondati, qui seul savait son nom.

On les guérit tous deux. Puis, dans un grand mystère,

Sfrondati ramena le jeune homme à son père,

Qui pour paîment fit mettre au cachot Sfrondati.

Le duc garda son fils, c’était le bon parti,

Et n’eut plus qu’une idée, étouffer cette affaire.

Jamais il ne revit son bâtard. Quand ce père

Sentit sa mort prochaine, il appela son fils,

Et lui fit à genoux baiser un crucifix.

Barberousse, incliné sur ce lit funéraire,

Jura de ne se point révéler à son frère,

Et de ne s’en venger, s’il était encor temps,

Que le jour où ce frère atteindrait ses cent ans.

– C’est-à-dire jamais ; quoique Dieu soit le maître !

Si bien que le bâtard sera mort sans connaître

Que son père était duc et son frère empereur.

Sfrondati pâlissait d’épouvante et d’horreur

Quand on voulait sonder ce secret de famille.

Les deux frères aimaient tous deux la même fille ;

L’aîné se crut trahi, tua l’autre, et vendit

La fille à je ne sais quel horrible bandit,

Qui, la liant au joug sans pitié, comme un homme,

L’attelait aux bateaux qui vont d’Ostie à Rome.

Quel destin ! – Sfrondati disait : C’est oublié !

Du reste, en son esprit tout s’était délié.

Rien ne surnageait plus dans la nuit de son âme ;

Ni le nom du bâtard, ni le nom de la femme.

Il ne savait comment. Il ne pouvait dire où. –

J’ai vu cet homme à Prague enfermé comme fou.

Il est mort maintenant.

HERMANN.

Tu conclus ?

TEUDON.

Je raisonne.

Si tous ces faits sont vrais, la prophétie est bonne.

Car enfin, cet espoir n’a rien de hasardeux,

Accomplie une fois, elle peut l’être deux.

Barberousse, déjà cru mort dans sa jeunesse,

Pourrait renaître encor…

HERMANN, riant.

Bon ! attends qu’il renaisse !

KUNZ, à Teudon.

On m’a jadis conté ce conte. En ce château

Frédéric Barberousse avait nom Donato.

Le bâtard s’appelait Fosco. Quant à la belle,

Elle était Corse, autant que je me le rappelle.

Les amants se cachaient dans un caveau discret,

Dont l’entrée inconnue était leur doux secret ;

C’est là qu’un soir Fosco, cœur jaloux, main hardie,

Les surprit, et finit l’idylle en tragédie.

GONDICARIUS.

Que Frédéric, du trône atteignant le sommet,

N’ait jamais recherché la femme qu’il aimait,

Cela me navrerait dans l’âme pour sa gloire,

Si je croyais un mot de toute votre histoire.

TEUDON.

Il l’a cherchée, ami. De son bras souverain

Trente ans il a fouillé les repaires du Rhin.

Le bâtard…

KUNZ.

Ce Fosco !

TEUDON, continuant.

Pour servir en Bretagne,

Avait laissé son burg et quitté la montagne.

Il n’y revint, dit-on, que fort longtemps après.

L’empereur investit les monts et les forêts,

Assiégea les châteaux, détruisit les burgraves,

Mais ne retrouva rien.

GONDICARIUS, à Jossius.

Vous étiez de ses braves :

Vous avez bataillé contre ces mécréants !

Vous souvient-il ?

JOSSIUS[2].

C’étaient des guerres de géants !

Les burgraves entre eux se prêtaient tous main-forte.

Il fallait emporter chaque mur, chaque porte.

En haut, en bas, criblés de coups, baignés de sang,

Les barons combattaient, et laissaient, en poussant

Des rires éclatants sous leurs horribles masques,

L’huile et le plomb fondu ruisseler sur leurs casques.

Il fallait assiéger dehors, lutter dedans,

Percer avec l’épée et mordre avec les dents.

Oh ! quels assauts ! Souvent, dans l’ombre et la fumée,

Le château, pris enfin, s’écroulait sur l’armée !

C’est dans ces guerres-là que Barberousse un jour,

Masqué, mais couronné, seul, au pied d’une tour,

Lutta contre un bandit qui, forcé dans son bouge,

Lui brûla le bras droit d’un trèfle de fer rouge,

Si bien que l’empereur dit au comte d’Arau :

– Je le lui ferai rendre, ami, par le bourreau.

GONDICARIUS.

Cet homme fut-il pris ?

JOSSIUS.

Non, il se fit passage.

Sa visière empêcha qu’on ne vît son visage,

Et l’empereur garda le trèfle sur son bras.

TEUDON, à Swan.

Je crois que Barberousse est vivant. – Tu verras.

JOSSIUS.

Je suis sûr qu’il est mort.

CYNULFUS.

Mais Max Edmond ?…

HERMANN.

Chimère !

TEUDON.

La grotte du Malpas…

HERMANN.

Un conte de grand’mère !

KARL.

Sfrondati cependant jette un jour tout nouveau…

HERMANN.

Bah ! songes d’un fiévreux qui voit dans son cerveau

Où flottent des lueurs toujours diminuées,

Les visions passer ainsi que des nuées !

Entre un soldat le fouet à la main.

LE SOLDAT.

Esclaves, au travail ! Les convives ce soir

Vont venir visiter cette aile du manoir ;

C’est monseigneur Hatto, le maître, qui les mène.

Qu’il ne vous trouve point ici traînant la chaîne.

Les prisonniers ramassent leurs outils, s’accouplent en silence et sortent la tête basse sous le fouet du soldat. Guanhumara reparaît sur la galerie haute et les suit des yeux. Au moment où les prisonniers disparaissent, entrent par la grande porte Régina, Edwige et Otbert ; Régina, vêtue de blanc ; Edwige, la nourrice, vieille, vêtue de noir ; Otbert, en habit de capitaine aventurier, avec le coutelas et la grande épée ; Régina, toute jeune, pâle, accablée et se traînant à peine, comme une personne malade depuis longtemps et presque mourante. Elle se penche sur le bras d’Otbert, qui la soutient et fixe sur elle un regard plein d’angoisse et d’amour. Edwige la suit. Guanhumara, sans être vue d’aucun des trois, les observe et les écoute quelques instants, puis sort par le côté opposé à celui où elle est entrée.

SCÈNE III.

OTBERT, RÉGINA. – Par instants, EDWIGE.

OTBERT.

Appuyez-vous sur moi. – Là, marchez doucement.

– Venez sur ce fauteuil vous asseoir un moment.

Il la conduit à un grand fauteuil près de la fenêtre.

Comment vous trouvez-vous ?

RÉGINA.

Mal. J’ai froid. Je frissonne.

Ce banquet m’a fait mal.

À Edwige.

Vois s’il ne vient personne.

Edwige sort.

OTBERT.

Ne craignez rien. Ils vont boire jusqu’au matin.

Pourquoi donc êtes-vous allée à ce festin ?

RÉGINA.

Hatto…

OTBERT.

Hatto !

RÉGINA, l’apaisant.

Plus bas. Il eût pu me contraindre,

Je lui suis fiancée.

OTBERT.

Il fallait donc vous plaindre

Au vieux seigneur. Hatto le craint.

RÉGINA.

Je vais mourir.

À quoi bon ?

OTBERT.

Oh ! pourquoi parler ainsi ?

RÉGINA.

Souffrir,

Rêver, puis s’en aller. C’est le sort de la femme.

OTBERT, lui montrant la fenêtre.

Voyez ce beau soleil !

RÉGINA.

Oui, le couchant s’enflamme.

Nous sommes en automne et nous sommes au soir.

Partout la feuille tombe et le bois devient noir.

OTBERT.

Les feuilles renaîtront.

RÉGINA.

Oui. –

Rêvant et regardant le ciel.

Vite ! – à tire-d’ailes, –

– Oh ! c’est triste de voir s’enfuir les hirondelles !

Elles s’en vont là-bas vers le midi doré.

OTBERT.

Elles reviendront.

RÉGINA.

Oui. – Mais moi je ne verrai

Ni l’oiseau revenir, ni la feuille renaître !

OTBERT.

Régina !…

RÉGINA.

Mettez-moi plus près de la fenêtre.

Elle lui donne sa bourse.

Otbert, jetez ma bourse aux pauvres prisonniers.

Otbert jette la bourse par une des fenêtres du fond. Elle continue, l’œil fixé au dehors.

Oui, ce soleil est beau. Ses rayons, – les derniers ! –

Sur le front du Taunus posent une couronne ;

Le fleuve luit ; le bois de splendeurs s’environne ;

Les vitres du hameau, là-bas, sont tout en feu ;

Que c’est beau ! que c’est grand ! que c’est charmant, mon Dieu !

La nature est un flot de vie et de lumière !…

Oh ! je n’ai pas de père et je n’ai pas de mère,

Nul ne peut me sauver, nul ne peut me guérir,

Je suis seule en ce monde et je me sens mourir.

OTBERT.

Vous, seule au monde ! et moi ! moi qui vous aime !

RÉGINA.

Rêve !

Non, vous ne m’aimez pas, Otbert ! La nuit se lève !

– La nuit ! – J’y vais tomber. Vous m’oublirez après.

OTBERT.

Mais pour vous je mourrais et je me damnerais !

Je ne vous aime pas ! – Elle me désespère !

Depuis un an, du jour où dans ce noir repaire

Je vous vis, au milieu de ces bandits jaloux,

Je vous aimai. Mes yeux, madame, allaient à vous,

Dans ce morne château, plein de crimes sans nombre !

Comme au seul lis du gouffre, au seul astre de l’ombre !

Oui, j’osai vous aimer, vous, comtesse du Rhin !

Vous, promise à Hatto, le comte au cœur d’airain !

Je vous l’ai dit, je suis un pauvre capitaine ;

Homme de ferme épée et de race incertaine.

Peut-être moins qu’un serf, peut-être autant qu’un roi.

Mais tout ce que je suis est à vous. Quittez-moi,

Je meurs. – Vous êtes deux dans ce château que j’aime.

Vous d’abord, avant tout, avant mon père même,

Si j’en avais un, – puis

Montrant la porte du donjon.

ce vieillard affaissé

Sous le poids inconnu d’un effrayant passé.

Doux et fort, triste aïeul d’une horrible famille,

Il met toute sa joie en vous, ô noble fille,

En vous, son dernier culte et son dernier flambeau,

Aube qui blanchissez le seuil de son tombeau !

Moi, soldat dont la tête au poids du sort se plie,

Je vous bénis tous deux, car près de vous j’oublie ;

Et mon âme, qu’étreint une fatale loi,

Près de lui se sent grande, et pure près de toi !

Vous voyez maintenant tout mon cœur. Oui, je pleure,

Et puis je suis jaloux, je souffre. Tout à l’heure,

Hatto vous regardait, – vous regardait toujours ! –

Et moi, moi, je sentais, à bouillonnements sourds,

De mon cœur à mon front qu’un feu sinistre éclaire,

Monter toute ma haine et toute ma colère ! –

Je me suis retenu, j’aurais dû tout briser ! –

Je ne vous aime pas ! – Enfant, donne un baiser,

Je te donne mon sang. – Régina, dis au prêtre

Qu’il n’aime pas son Dieu, dis au Toscan sans maître

Qu’il n’aime point sa ville, au marin sur la mer

Qu’il n’aime point l’aurore après les nuits d’hiver ;

Va trouver sur son banc le forçat las de vivre,

Dis-lui qu’il n’aime point la main qui le délivre ;

Mais ne me dis jamais que je ne t’aime pas !

Car vous êtes pour moi, dans l’ombre où vont mes pas,

Dans l’entrave où mon pied se sent pris en arrière,

Plus que la délivrance et plus que la lumière !

Je suis à vous sans terme, à vous éperdument,

Et vous le savez bien. – Oh ! les femmes vraiment

Sont cruelles toujours, et rien ne leur plait comme

De jouer avec l’âme et la douleur d’un homme ! –

Mais, pardon, vous souffrez, je vous parle de moi,

Mon Dieu quand je devrais, à genoux devant toi,

Ne point contrarier ta fièvre et ton délire,

Et te baiser les mains en te laissant tout dire !

RÉGINA.

Mon sort comme le vôtre, Otbert, d’ennui fut plein.

Que suis-je ? une orpheline. Et vous ? un orphelin.

Le ciel, nous unissant par nos douleurs communes,

Eût pu faire un bonheur de nos deux infortunes ;

Mais…

OTBERT, tombant à genoux devant elle.

Mais je t’aimerai ! mais je t’adorerai !

Mais je te servirai ! si tu meurs, je mourrai !

Mais je tuerai Hatto s’il ose te déplaire !

Mais je remplacerai, moi, ton père et ta mère !

Oui, tous les deux ! j’en prends l’engagement sans peur.

Ton père ? j’ai mon bras ; ta mère ? j’ai mon cœur !

RÉGINA.

Ô doux ami, merci ! Je vois toute votre âme.

Vouloir comme un géant, aimer comme une femme,

C’est bien vous, mon Otbert : vous tout entier. Eh bien !

Vous ne pouvez, hélas ! rien pour moi.

OTBERT, se levant.

Si !

RÉGINA.

Non, rien !

Ce n’est pas à Hatto qu’il faut qu’on me dispute.

Mon fiancé m’aura sans querelle et sans lutte ;

Vous ne le vaincrez pas, vous si brave et si beau ;

Car mon vrai fiancé, vois-tu, c’est le tombeau !

– Hélas ! puisque je touche à cette nuit profonde,

Je fais de ce que j’ai de meilleur en ce monde

Deux parts, l’une au Seigneur, l’autre pour vous. Je veux,

Ami, que vous posiez la main sur mes cheveux,

Et je vous dis, au seuil de mon heure suprême :

Otbert, mon âme à Dieu, mon cœur à vous. – Je t’aime !

EDWIGE, entrant.

Quelqu’un.

RÉGINA, à Edwige.

Viens.

Elle fait quelques pas vers la porte bâtarde, appuyée sur Edwige et sur Otbert. Au moment d’entrer sous la porte, elle s’arrête et se retourne.

Oh ! mourir à seize ans, c’est affreux !

Quand nous aurions pu vivre, ensemble, aimés, heureux !

Mon Otbert, je veux vivre ! écoute ma prière !

Ne me laisse pas choir sous cette froide pierre !

La mort me fait horreur ! Sauve-moi, mon amant !

Est-ce que tu pourrais me sauver, dis, vraiment ?

OTBERT.

Tu vivras !

Régina sort avec Edwige. La porte se referme. Otbert semble la suivre des yeux et lui parler, quoiqu’elle ait disparu.

Toi, mourir si jeune ! Belle et pure !

Non, dussé-je au démon me donner, je le jure,

Tu vivras.

Apercevant Guanhumara, qui est depuis quelques instants immobile au fond du théâtre.

Justement.

SCÈNE IV.

OTBERT, GUANHUMARA.

OTBERT, marchant droit à Guanhumara.

Guanhumara, ta main.

J’ai besoin de toi, viens.

GUANHUMARA.

Toi, passe ton chemin.

OTBERT.

Écoute-moi.

GUANHUMARA.

Tu vas me demander encore

Ton pays ? ta famille ? – Eh bien ! si je l’ignore ! –

Si ton nom est Otbert ? si ton nom est Yorghi ?

Pourquoi dans mon exil ton enfance a langui ?

Si c’est au pays corse, ou bien en Moldavie,

Qu’enfant je te trouvai, nu, seul, cherchant ta vie ?

Pourquoi dans ce château je t’ai dit de venir ?

Pourquoi moi-même à toi j’ose m’y réunir,

En te disant pourtant de ne pas me connaître ?

Pourquoi, bien que Régine ait fléchi notre maître,

Je garde au cou ma chaîne, et d’où vient qu’en tout lieu,

En tout temps, comme on fait pour accomplir un vœu,

Montrant son pied.

J’ai porté cet anneau que tu me vois encore ?

Enfin si je suis Corse, ou Slave, ou Juive, ou Maure ?

Je ne veux pas répondre et je ne dirai rien.

Livre-moi, si tu veux. Mais non, je le sais bien,

Tu ne trahiras pas, quoique nourrice amère,

Celle qui t’a nourri, qui t’a servi de mère.

Et puis la mort n’a rien qui puisse me troubler.

Elle veut passer outre. Il la retient.

OTBERT.

Mais ce n’est pas de moi que je veux te parler.

Dis-moi, toi qui sais tout, Régina…

GUANHUMARA.

Sera morte

Avant un mois.

Elle veut s’éloigner. Il l’arrête encore.

OTBERT.

Peux-tu la sauver ?

GUANHUMARA.

Que m’importe !

Rêvant et se parlant à elle-même.

Oui, quand j’étais dans l’Inde, au fond des bois j’errais,

J’allais, étudiant, dans la nuit des forêts,

Blême, effrayante à voir, horrible aux lions mêmes,

Les herbes, les poisons, et les philtres suprêmes

Qui font qu’un trépassé redevient tout d’abord

Vivant, et qu’un vivant prend la face d’un mort.

OTBERT.

Peux-tu la sauver, dis ?

GUANHUMARA.

Oui.

OTBERT.

Par pitié, par grâce,

Pour Dieu qui nous entend, par tes pieds que j’embrasse,

Sauve-la, guéris-la !

GUANHUMARA.

Si tout à l’heure ici,

Quand tes yeux contemplaient Régina, ton souci,

Hatto soudain était entré comme un orage,

Si devant toi, féroce et riant avec rage,

Il l’avait poignardée, elle, et jeté son corps

Au torrent qui rugit comme un tigre dehors ;

Puis, si, te saisissant de sa main assassine,

Il t’avait exposé dans la ville voisine,

L’anneau d’esclave au pied, nu, mourant, attaché

Comme une chose à vendre, au poteau du marché ;

S’il t’avait en effet, toi soldat, toi né libre,

Vendu, pour qu’on t’attelle aux barques sur le Tibre !

Suppose maintenant qu’après ce jour hideux

La mort près de cent ans vous oubliât tous deux ;

Après avoir erré de rivage en rivage,

Quand tu reviendrais vieux de ce long esclavage,

Que te resterait-il au cœur ? Parle à présent.

OTBERT.

La vengeance, le meurtre, et la soif de son sang.

GUANHUMARA.

Eh bien ! je suis le meurtre et je suis la vengeance.

Je vais, fantôme aveugle, au but marqué d’avance ;

Je suis la soif du sang ! Que me demandes-tu ?

D’avoir de la pitié, d’avoir de la vertu,

De sauver des vivants ? J’en ris lorsque j’y pense.

Tu dis avoir besoin de moi ? Quelle imprudence !

Et si, de mon côté, glaçant ton cœur d’effroi,

Je te disais aussi que j’ai besoin de toi ?

Que j’ai pour mes projets élevé ton enfance ?

Que je recule, moi, devant ton innocence ?

Recule donc alors, enfant que j’ai quitté,

Devant ma solitude et ma calamité ! –

Je viens de te conter mon histoire. Est-ce infâme ?

Seulement, c’est l’amant qu’on a tué ; la femme,

– C’était moi, – fut vendue et survit ; l’assassin

Survit aussi ; tu peux servir à mon dessein. –

Oh ! j’ai gémi longtemps. Toute l’eau de la nue

A coulé sur mon front, et je suis devenue

Hideuse et formidable à force de souffrir.

J’ai vécu soixante ans de ce qui fait mourir,

De douleur ; faim, misère, exil, pliant ma tête ;

J’ai vu le Nil, l’Indus, l’Océan, la tempête,

Et les immenses nuits des pôles étoilés ;

De durs anneaux de fer dans ma chair sont scellés ;

Vingt maîtres différents, moi, malade et glacée,

Moi, femme, à coups de fouet devant eux m’ont chassée.

Maintenant, c’est fini. Je n’ai plus rien d’humain,

Mettant la main sur son cœur.

Et je ne sens rien là quand j’y pose la main.

Je suis une statue et j’habite une tombe.

Un jour de l’autre mois, vers l’heure où le soir tombe,

J’arrivai, pâle et froide, en ce château perdu ;

Et je m’étonne encor qu’on n’ait pas entendu,

Au bruit de l’ouragan courbant les branches d’arbre,

Sur ce pavé fatal venir mes pieds de marbre.

Eh bien ! moi, dont jamais la haine n’a dormi,

Aujourd’hui, si je veux, je tiens mon ennemi,

Je le tiens ; il suffit, si je marque son heure,

D’un mot pour qu’il chancelle, et d’un pas pour qu’il meure !

Faut-il le répéter ? C’est toi, toi seul qui peux

Me donner la vengeance ainsi que je la veux.

Mais, au moment d’atteindre à ce but si terrible,

Je me suis dit : Non ! non ! ce serait trop horrible !

Moi qui touche à l’enfer, je me sens hésiter.

Ne viens pas me chercher ! ne viens pas me tenter !

Car, si nous en étions à des marchés semblables,

Je te demanderais des choses effroyables.

Dis, voudrais-tu tirer ton poignard du fourreau ?

Te faire meurtrier ? – te ferais-tu bourreau ?

Tu frémis ! va-t’en donc, cœur faible, bras débile !

Je ne te parle pas, mais laisse-moi tranquille !

OTBERT, pâle et baissant la voix.

Qu’exigerais-tu donc de moi ?

GUANHUMARA.

Reste innocent.

Va-t’en !

OTBERT.

Pour la sauver je donnerais mon sang.

GUANHUMARA.

Va-t’en !

OTBERT.

Je commettrais un crime. Es-tu contente ?

GUANHUMARA.

Il me tente, démons ! vous voyez qu’il me tente.

Eh bien ! je le saisis ! – Tu vas m’appartenir.

Ne perds pas désormais, quoi qu’il puisse advenir,

Ton temps à me prier. Mon âme est pleine d’ombre,

La prière se perd dans sa profondeur sombre.

Je te l’ai dit, je suis sans pitié, sans remord,

À moins de voir vivant celui que j’ai vu mort,

Donato que j’aimais ! – Et maintenant, écoute,

Je t’avertis au seuil de cette affreuse route,

Une dernière fois. Je te dis tout. – Il faut

Tuer quelqu’un, tuer comme sur l’échafaud,

Ici, qui je voudrai, quand je voudrai, sans grâce,

Sans pardon ! – Vois !

OTBERT.

Poursuis.

GUANHUMARA.

Chaque souffle qui passe

Pousse ta Régina vers la tombe. Sans moi

Elle est morte. Je puis seule la sauver. Voi

Ce flacon. Chaque soir qu’elle en boive une goutte,

Elle vivra.

OTBERT.

Grand Dieu ! dis-tu vrai ? donne !

GUANHUMARA.

Écoute.

Si demain tu la vois, grâce à cette liqueur,

Venir, à toi, la vie au front, la joie au cœur,

Ange ressuscité, souriante figure,

Tu m’appartiens !

OTBERT, éperdu.

C’est dit.

GUANHUMARA.

Jure-le.

OTBERT.

Je le jure.

GUANHUMARA.

Ta Régina d’ailleurs me répondra de toi.

C’est elle qui paîrait pour ton manque de foi.

Tu le sais, je connais cette antique demeure ;

J’en sais tous les secrets ; partout j’entre à toute heure !

OTBERT, étendant la main pour saisir la fiole.

Tu dis qu’elle vivra ?

GUANHUMARA.

Oui. Songe à ton serment !

OTBERT.

Elle sera sauvée ?

GUANHUMARA.

Oui. Songe qu’au moment

Où tu prendras ceci – je vais prendre ton âme.

OTBERT.

Donne et prends.

GUANHUMARA, lui remettant le flacon.

À demain !

OTBERT.

À demain !

Guanhumara sort.

OTBERT, seul.

Merci, femme !

Quel que soit ton projet, qui que tu sois, merci !

Ma Régina vivra ! – Mais portons-lui ceci !

Il se dirige vers la porte bâtarde, puis s’arrête un moment et fixe son regard sur la fiole.

Oh ! que l’enfer me prenne, et qu’elle vive !

Il entre précipitamment sous la porte bâtarde, qui se referme derrière lui. Cependant on entend du côté opposé des rires et des chants qui semblent se rapprocher. La grande porte s’ouvre à deux battants.

Entrent, avec une rumeur de joie, les princes et les burgraves, conduits par Hatto, tous couronnés de fleurs, vêtus de soie et d’or, sans cottes de mailles, sans gambessons et sans brassards, et le verre en main. Ils causent, boivent et rient par groupes au milieu desquels circulent des pages portant des flacons pleins de vin, des aiguières d’or et des plateaux chargés de fruits. Au fond, des pertuisaniers immobiles et silencieux. Musiciens, clairons, trompettes, hérauts d’armes.

SCÈNE V.

HATTO, GORLOIS, LE DUC GERHARD DE THURINGE, PLATON, margrave de Moravie ; GILISSA, margrave de Lusace ; ZOAGLIO GIANNILARO, noble génois ; DARIUS, burgrave de Laneck ; CADWALLA, burgrave d’Okenfels ; LUPUS, comte de Mons (tout jeune homme, comme Gorlois). Autres burgraves et princes, personnages muets, entre autres UTHER, pendragon des Bretons, et les frères de Hatto et de Gorlois. Quelques femmes parées. Pages, officiers, capitaines.

LE COMTE LUPUS, chantant.

L’hiver est froid, la bise est forte,

Il neige là-haut sur les monts. –

Aimons, qu’importe !

Qu’importe, aimons !

Je suis damné, ma mère est morte,

Mon curé me fait cent sermons. –

Aimons, qu’importe !

Qu’importe, aimons !

Belzébuth, qui frappe à ma porte,

M’attend avec tous ses démons. –

Aimons, qu’importe !

Qu’importe, aimons !

LE MARGRAVE GILISSA, se penchant à la fenêtre latérale, au comte Lupus.

Comte,

La grand’porte du burg et le chemin qui monte

Se voit d’ici.

LE MARGRAVE PLATON, examinant le délabrement de la salle.

Quel deuil et quelle vétusté !

LE DUC GERHARD, à Hatto.

On dirait un logis par les spectres hanté.

HATTO, désignant la porte du donjon.

C’est là qu’est mon aïeul.

LE DUC GERHARD.

Tout seul ?

HATTO.

Avec mon père.

LE MARGRAVE PLATON.

Pour t’en débarrasser comment as-tu pu faire ?

HATTO.

Ils ont fait leur temps. – Puis ils ont l’esprit troublé.

Voilà plus de deux mois que le vieux n’a parlé.

Il faut bien qu’à la fin la vieillesse s’efface.

Il a près de cent ans. – Ma foi, j’ai pris leur place.

Ils se sont retirés.

GIANNILARO.

D’eux-mêmes ?

HATTO.

À peu près,

Entre un capitaine.

LE CAPITAINE, à Hatto.

Monseigneur…

HATTO.

Que veux-tu ?

LE CAPITAINE.

L’argentier juif Perez

N’a point encor payé sa rançon.

HATTO.

Qu’on le pende.

LE CAPITAINE.

Puis les bourgeois de Linz, dont la frayeur est grande,

Vous demandent quartier.

HATTO.

Pillez ! pays conquis.

LE CAPITAINE.

Et ceux de Rhens ?

HATTO.

Pillez !

Le capitaine sort.

LE BURGRAVE DARIUS, abordant Hatto le verre à la main.

Ton vin est bon, marquis !

Il boit.

HATTO.

Pardieu ! je le crois bien. C’est du vin d’écarlate[3].

La ville de Bingen, qui me craint et me flatte,

M’en donne tous les ans deux tonnes.

LE COMTE GERHARD.

Régina,

Ta fiancée, est belle.

HATTO.

Ah l’on prend ce qu’on a.

Du côté maternel elle nous est parente.

LE DUC GERHARD.

Elle paraît malade !

HATTO.

Oh ! rien.

GIANNILARO, bas au duc Gerhard.

Elle est mourante.

Entre un capitaine.

LE CAPITAINE, bas à Hatto.

Des marchands vont passer demain.

HATTO, à haute voix.

Embusquez-vous.

Le capitaine sort. Hatto continue en se tournant vers les princes.

Mon père eût été là. Moi, je reste chez nous.

Jadis on guerroyait, maintenant on s’amuse.

Jadis c’était la force, à présent c’est la ruse.

Le passant me maudit ; le passant dit : – Hatto

Et ses frères font rage en ce sombre château,

Palais mystérieux qu’assiègent les tempêtes.

Aux margraves, aux ducs, Hatto donne des fêtes,

Et fait servir, courbant leurs têtes sous ses pieds,

Par des princes captifs les princes conviés !

Eh bien ! c’est un beau sort ! On me craint, on m’envie.

Moi je ris ! – Mon donjon brave tout. – De la vie,

En attendant Satan, je fais un paradis ;

Comme un chasseur ses chiens, je lâche mes bandits ;

Et je vis très-heureux. – Ma fiancée est belle,

N’est-ce pas ? – À propos, ta comtesse Isabelle,

L’épouses-tu ?

LE DUC GERHARD.

Non.

HATTO.

Mais tu lui pris, l’an passé,

Sa ville, et lui promis d’épouser.

LE DUC GERHARD.

Je ne sai… –

Riant.

Ah ! oui, l’on me fit jurer sur l’Évangile !

– Bon ! je laisse la fille et je garde la ville.

Il rit.

HATTO, riant.

Mais que dit de cela la diète ? –

LE DUC GERHARD, riant toujours.

Elle se tait.

HATTO.

Mais ton serment ?

LE DUC GERHARD.

Ah bah !

Depuis quelques instants la porte du donjon à droite s’est ouverte, et a laissé voir quelques degrés d’un escalier sombre sur lesquels ont apparu deux vieillards, l’un âgé d’un peu plus de soixante ans, cheveux gris, barbe grise ; l’autre, beaucoup plus vieux, presque tout à fait chauve, avec une longue barbe blanche ; tous deux ont la chemise de fer, jambières et brassières de mailles, la grande épée au côté, et, par-dessus leur habit de guerre, le plus vieux porte une simarre blanche doublée de drap d’or, et l’autre une grande peau de loup dont la gueule s’ajuste sur sa tête.

Derrière le plus vieux se tient debout, immobile comme une figure pétrifiée, un écuyer à barbe blanche, vêtu de fer et élevant au-dessus de la tête du vieillard une grande bannière noire sans armoiries.

Otbert, les yeux baissés, est auprès du plus vieux, qui a le bras droit posé sur son épaule, et se tient un peu en arrière.

Dans l’ombre, derrière chacun des deux vieux chevaliers, on aperçoit deux écuyers habillés de fer comme leurs maîtres, et non moins vieux, dont la barbe blanchie descend sous la visière à demi baissée de leurs heaumes. Ces écuyers portent sur des coussins de velours écarlate les casques des deux vieillards, grands morions de forme extraordinaire dont les cimiers figurent des gueules d’animaux fantastiques.

Les deux vieillards écoutent en silence ; le moins vieux appuie son menton sur ses deux bras réunis et ses deux mains sur l’extrémité du manche d’une énorme hache d’Écosse. Les convives, occupés et causant entre eux, ne les ont pas aperçus.

SCÈNE VI.

LES MÊMES, JOB, MAGNUS, OTBERT.

MAGNUS.

Jadis il en était

Des serments qu’on faisait dans la vieille Allemagne,

Comme de nos habits de guerre et de campagne ;

Ils étaient en acier. – J’y songe avec orgueil. –

C’était chose solide et reluisante à l’œil

Que l’on n’entamait point sans lutte et sans bataille,

À laquelle d’un homme on mesurait la taille,

Qu’un noble avait toujours présente à son chevet,

Et qui, même rouillée, était bonne et servait.

Le brave mort dormait dans sa tombe humble et pure,

Couché dans son serment comme dans son armure,

Et le temps, qui des morts ronge le vêtement,

Parfois brisait l’armure, et jamais le serment.

Mais aujourd’hui la foi, l’honneur et les paroles

Ont pris le train nouveau des modes espagnoles.

Clinquant ! soie ! – Un serment, avec ou sans témoins,

Dure autant qu’un pourpoint. – Parfois plus, souvent moins !

S’use vite, et n’est plus qu’un haillon incommode

Qu’on déchire et qu’on jette en disant : Vieille mode !

À ces paroles de Magnus, tous se sont retournés avec stupeur. Moment de silence parmi les convives.

HATTO, s’inclinant devant les vieillards.

Mon père !…

MAGNUS.

Jeunes gens, vous faites bien du bruit.

Laissez les vieux rêver dans l’ombre et dans la nuit.

La lueur des festins blesse leurs yeux sévères.

Les vieux choquaient l’épée ; enfants ! choquez les verres !

Mais loin de nous !

HATTO.

Seigneur !…

En ce moment il aperçoit les portraits disposés sur le mur la face contre la pierre.

Mais qui donc ?

À Magnus.

Pardonnez.

Ces portraits ! mes aïeux ! qui les a retournés ?

Qui s’est permis ?…

MAGNUS.

C’est moi.

HATTO.

Vous ?

MAGNUS.

Moi.

HATTO.

Mon père !

LE DUC GERHARD, à Hatto.

Il raille !

MAGNUS, à Hatto.

Je les ai retournés tous contre la muraille,

Pour qu’ils ne puissent voir la honte de leurs fils.

HATTO, furieux.

Barberousse a puni son grand-oncle Louis

Pour un affront moins grand. Puisqu’à bout on me pousse…

MAGNUS, tournant à demi la tête vers Hatto.

Il me semble qu’on a parlé de Barberousse,

Il me semble qu’on a loué ce compagnon.

Que devant moi jamais on ne dise ce nom !

LE COMTE LUPUS, riant.

Que vous a-t-il donc fait, bonhomme ?

MAGNUS.

Ô nos ancêtres !

Restez, restez voilés ! – Ce qu’il m’a fait, mes maîtres ?

– Ne parlais-tu pas, toi, petit comte de Mons ? –

Descends les bords du Rhin, du lac jusqu’aux Sept-Monts,

Et compte les châteaux détruits sur les deux rives !

Ce qu’il m’a fait ? – Nos sœurs et nos filles captives,

Gibets impériaux bâtis pour les vautours

Sur nos rochers avec les pierres de nos tours,

Assauts, guerre et carnage à tous tant que nous sommes,

Carcans d’esclave au cou des meilleurs gentilshommes,

Voilà ce qu’il m’a fait ! – et ce qu’il vous a fait ! –

Trente ans, sous ce César, qui toujours triomphait,

L’incendie et l’exil, les fers, mille aventures,

Les juges, les cachots, les greffiers, les tortures,

Oui, nous avons souffert tout cela ! nous avons,

Grand Dieu ! comme des Juifs, comme des Esclavons,

Subi ce long affront, cette longue victoire,

Et nos fils dégradés n’en savent plus l’histoire ! –

Tout pliait devant lui. – Quand Frédéric Premier,

Masqué, mais couvert d’or du talon au cimier,

Surgissant au sommet d’une brèche enflammée,

Jetait son gantelet à toute notre armée,

Tout tremblait, tout fuyait, d’épouvante saisi.

Mon père seul un jour, –

Montrant l’autre vieillard.

mon père, que voici ! –

Lui barrant le chemin dans une cour étroite,

D’un trèfle au feu rougi lui flétrit la main droite ! –

Ô souvenirs ! ô temps ! tout s’est évanoui !

L’éclair a disparu de notre œil ébloui.

Les barons sont tombés ; les burgs jonchent la plaine.

De toute la forêt il ne reste qu’un chêne,

S’inclinant devant le vieillard.

Et ce chêne, c’est vous, mon père vénéré !

Se redressant.

– Barberousse ! – Malheur à ce nom abhorré ! –

Nos blasons sont cachés sous l’herbe et les épines.

Le Rhin déshonoré coule entre des ruines ! –

Oh ! je nous vengerai ! – ce sera ma grandeur ! –

Sans trêve, sans merci, sans pitié, sans pudeur,

Sur lui, s’il n’est pas mort, ou du moins sur sa race.

Rien ne m’empêchera de le frapper ! – Dieu fasse

Qu’avant d’être au tombeau mon cœur soit soulagé,

Que je ne meure pas avant d’être vengé !

Car, pour avoir enfin cette suprême joie,

Pour sortir de la tombe et ressaisir ma proie,

Pour pouvoir revenir sur terre après ma mort,

Jeunes gens, je ferais quelque exécrable effort !

Oui, que Dieu veuille ou non, le front haut, le cœur ferme,

Je veux, quelle que soit la porte qui m’enferme,

Porte du paradis ou porte de l’enfer,

La briser

Étendant les bras.

d’un seul coup de ce poignet de fer ! –

Il s’arrête, s’interrompt, et reste un moment silencieux.

Hélas ! que dis-je là, moi, vieillard solitaire !

Il tombe dans une profonde rêverie, et semble ne plus rien entendre autour de lui. Peu à peu la joie et la hardiesse renaissent parmi les convives. Les deux vieillards semblent deux statues. Le vin circule et les rires recommencent.

HATTO, bas au duc Gerhard en lui montrant les vieillards avec un haussement d’épaules.

L’âge leur a troublé l’esprit.

GORLOIS, bas au comte Lupus en lui montrant Hatto.

Un jour mon père

Sera comme eux, et moi je serai comme lui.

HATTO, au duc.

Tous nos soldats leur sont dévoués. Quel ennui !

Cependant Gorlois et quelques pages se sont approchés de la fenêtre et regardent au dehors. Tout à coup Gorlois se retourne.

GORLOIS, à Hatto.

Ha ! père, viens donc voir ce vieux à barbe blanche !

LE COMTE LUPUS, courant à la fenêtre.

Comme il monte à pas lents le sentier ! son front penche.

GIANNILARO, s’approchant.

Est-il las !

LE COMTE LUPUS.

Le vent souffle aux trous de son manteau.

GORLOIS.

On dirait qu’il demande abri dans le château.

LE MARGRAVE GILISSA.

C’est quelque mendiant !

LE BURGRAVE CADWALLA.

Quelque espion !

LE BURGRAVE DARIUS.

Arrière !

HATTO, à la fenêtre.

Qu’on me chasse à l’instant ce drôle à coups de pierre !

LUPUS, GORLOIS et les pages jetant des pierres.

Va-t’en, chien !

MAGNUS, comme se réveillant en sursaut.

En quel temps sommes-nous, Dieu puissant !