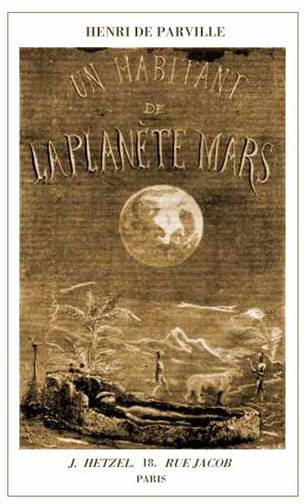

Henri de Parville

UN HABITANT DE LA PLANÈTE MARS

Hetzel, 1865

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

À propos de cette édition électronique

PRÉFACE

Les lettres qui composent ce livre nous ont été adressées successivement et d’une façon tout au moins singulière.

Dès l’aube, à notre réveil et presque tous les quinze jours, régulièrement, nous trouvions sur notre table de travail une nouvelle lettre toute grande ouverte et datée d’Amérique.

L’origine de cette mystérieuse correspondance nous resta inconnue, malgré les recherches les plus minutieuses.

Les deux premières furent insérées dans un journal du soir. Leur apparition causa alors dans tous les esprits une vive émotion qui n’est pas encore calmée en Angleterre et en Allemagne. Les détails quelles contenaient furent reproduits par presque toutes les feuilles d’Europe, qui les confirmèrent ou y ajoutèrent encore.

Nous nous décidons aujourd’hui à publier les autres. Comme elles complètent les précédentes et ont trait à des questions philosophiques et scientifiques très-controversées de nos jours, telles que l’origine des espèces, la transformation des êtres, les générations spontanées, la pluralité des mondes, nous pensons qu’elles seront lues avec quelque intérêt par tous les penseurs et les esprits avancés.

Nous les reproduisons absolument comme nous les avons reçues, sans rien y retrancher ni rien y ajouter. Nous nous sommes permis seulement d’annoter les passages qui demandaient des éclaircissements ou qui exigeaient des rectifications.

H. De P.

LETTRE I

Une correspondance de Richmond. – Découverte sans précédents. – Grande rumeur en Amérique. – Où l’on cherche du pétrole et où l’on découvre une momie. – Un aérolithe enterré. – Le monde savant en émoi. – Un homme pétrifié. – D’où sort-il ? – Une tombe fossilifiée. – Quatre planètes et une conclusion. – Un habitant des autres mondes.

Une découverte scientifique d’une importance capitale vient d’être faite dans le pays des Arrapahys à plusieurs milles du Pic James.

Un riche propriétaire des environs, M. Paxton, avait commencé des fouilles pour rechercher le pétrole ; un matin, le pic vint rebondir sur un roc d’une très-grande dureté ; la souche d’alluvion avait été traversée, on avait dépassé un affleurement carbonifère et l’on travaillait dans le terrain paléozoïque[1]. On crut avoir rencontré un filon et l’on fit agir la sonde ; elle ramena une sorte de conglomérat formé de trapp, de porphyre, de cristaux de quartz et de composés métalliques.

M. Davis, géologue très-distingué de Pittsbourg, pria M. Paxton de suivre ce singulier amas et après plus de quinze jours de travail, on mit à nu par la partie supérieure une énorme masse un peu ovoïde de composition non-seulement distincte de toutes celles des terrains voisins, mais encore dont aucun spécimen n’avait été rencontré sur notre globe jusqu’ici.

La masse mesure dans son plus grand diamètre quarante-cinq yards environ et dans son plus petit trente yards. On y remarque des cassures saccharoïdes énormes, faisant anfractuosité et indiquant sans doute les places d’éclats qui ont dû s’en détacher. Toute la masse est enduite au pourtour d’une sorte d’émail noir d’épaisseur variable constituée par des silicates métalliques. Au-dessous, d’après M. Davis, la roche est formée de silicates alcalins et terreux, de fer, de manganèse, de nickel, de cobalt, tungstène, cuivre, étain, arsenic, soufre, chlorures alcalins, chlorhydrate d’ammoniaque, traces de chlorure d’argent, traces de cœsium, graphite en grande quantité ; gaz interposés à 1 mètre d’épaisseur ; azote, acide carbonique, hydrogène sulfuré et arsénié.

La composition toute particulière de cet amas ne pouvait laisser aucun doute aux géologues.

La masse rencontrée au bas du Pic James n’avait pas une origine terrestre : c’était un aérolithe et certainement le plus curieux que l’on ait vu, à cause de sa composition et de son grand volume d’abord, mais surtout à cause de sa position. Jamais encore on n’avait pu découvrir aucune trace d’aérolithe dans la succession des terrains anciens.

Il est rare qu’un bonheur vienne seul. Une seconde découverte devait suivre la première, et son importance est telle qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes elle tient encore en émoi toute la partie intelligente du pays. On a presque oublié la guerre, et les curieux arrivent en foule au pays des Arrapahys.

Une commission s’était rendue sur les lieux pour examiner l’aérolithe de MM. Paxton et Davis ; elle eut l’heureuse idée de faire percer la masse suivant son grand diamètre. À 4 mètres de profondeur, la composition changea sensiblement ; jusque-là, la roche présentait des traces de fusion ; dans sa course à travers notre atmosphère, le bolide s’était échauffé et s’était fondu à la superficie ; mais au delà, la matière devenait porphyroïde avec des cristaux très-gros, atteignant le volume d’un œuf d’amphibole[2], de quartz ou de feldspath, puis du quartzite avec veines de fer et de cuivre. À 7 mètres, la composition tournait au granit avec cristaux d’argent. À 20 mètres, on avançait lentement dans de l’ophite[3], quand l’outil cria tout à coup en rebondissant ; il manqua d’appui en même temps et alla sauter, en rendant un bruit sonore, quelques mètres plus bas. Un jet de gaz irrespirable monta jusqu’aux travailleurs.

On élargit le trou de sonde et on creusa un puits ; il ne fallut pas moins de dix jours ; dix jours d’attente et de curiosité non satisfaite !

Enfin, M. John Paxton, le fils du propriétaire, et M. Davis, descendirent au fond du trou. Il se passa quelques minutes d’indécision avant qu’ils remontassent.

Ils étaient tous deux fort pâles. M. Paxton portait avec lui une sorte d’amphore grossière en métal blanc (argent et zinc) toute criblée de petits trous et de dessins bizarres.

D’où venait ce vase ? Qu’y avait-il au fond du puits ? Telles étaient les questions qui se pressaient sur les lèvres de tout le monde.

À la base du trou, racontèrent les deux explorateurs, nous rencontrâmes l’amphore enfoncée horizontalement dans l’ophite ; la sonde l’avait touchée et l’avait détachée en partie ; deux yards plus bas à peu près, nos pieds se posèrent sur un plancher métallique qui résonna sourdement et parut encaissé dans la roche ; au-dessus et à gauche, mais trop enfoncées dans le rocher pour qu’on pût les en détacher, nous avons distingué plusieurs amphores métalliques avec des espèces de bâtons en métal jaune.

La curiosité était trop excitée pour que l’on en restât là. On élargit le trou à la base jusqu’à ce que le couvercle métallique s’effondrât. Il était tout bossué, grenu, oxydé, noir par places et même fondu. On travailla la nuit, mais ce ne fut que le soir du troisième jour que la plaque métallique céda.

On avança avec précaution, à cause du gaz inflammable, mais il ne se produisit aucune explosion, quand les lampes furent descendues. Deux ouvriers et MM. John Paxton, Davis et Murchison, dérangèrent la plaque très-lourde et large de deux yards.

Les lampes envoyèrent une lumière jaunâtre sur la fouille et l’éclairèrent. Les assistants ne purent retenir un cri d’étonnement. Ils avaient devant les yeux un espace rectangulaire de un yard de profondeur et de deux yards de largeur taillé très-certainement dans le granit. Le vide était presque partout comblé par des concrétions calcaires, des espèces de stalagmites qui scintillaient à la lueur des lampes. Au centre se détachaient très-nettement les formes d’un homme de très-petite taille et comme enveloppé dans un linceul calcaire. Il était couché tout au long et mesurait à peine quatre pieds ; la tête légèrement soulevée se perdait dans un coussin de carbonate de chaux et les jambes disparaissaient aussi sous l’enveloppe calcaire.

On eut beaucoup de peine à détacher cette tombe pierreuse des parois granitiques, et il fallut encore élargir le puits pour le ramener à la surface du sol. Le calcaire s’était moulé sur la fosse et s’y était sans doute chimiquement précipité.

On fit mordre à l’acide ; c’était évidemment de la chaux siliceuse de tous points semblable à la chaux terrestre. On scia à mi-corps et transversalement ; on parvint vite à mettre complètement à nu une véritable momie admirablement conservée, bien qu’un peu carbonisée en différents points. Les pieds, très-courts, ne purent être retirés que très-endommagés ; la tête sortit à peu près intacte ; pas de cheveux ; peau lisse, plissée, passée à l’état de cuir ; forme du cerveau triangulaire ; visage singulier en lame de couteau, une sorte de trompe partant presque du front, en guise de nez ; une bouche très-petite, avec quelques dents seulement ; deux fosses orbitaires dont on avait sans doute retiré les yeux, car les cavités étaient pleines de concrétions calcaires ; bras très-longs, descendant jusqu’au delà des cuisses ; cinq doigts, dont le quatrième beaucoup plus court que les autres. Apparence généralement grêle… La peau, calcinée un peu partout, devait sans doute être jaune rougeâtre.

On s’occupe du reste de faire mouler ce singulier habitant des mondes interplanétaires, et nous pourrons en envoyer bientôt des dessins.

Il n’avait rien à côté de lui ; pas une arme, pas un objet d’ornement ; on retrouva seulement en dehors de l’espace fossilifié une petite rondelle métallique recouverte d’argent sulfuré avec plusieurs lignes très-profondément gravées.

Il était impossible de douter que l’on eût là sous les yeux une créature analogue à l’homme qui habite la Terre et venue de l’espace à une époque extrêmement reculée, puisque l’aérolithe a dû tomber à une période géologiquement très-ancienne. Mais d’où est tombé cet homme planétaire ? De la Lune, il n’y fallait pas songer sérieusement. Les aérolithes arrivent avec une vitesse telle qu’elle exclut une origine lunaire.

La discussion durait depuis longtemps lorsque M. Murchison, en examinant les lignes qui sillonnaient l’envers de la plaque qu’on avait fini par desceller, reconnut le dessin très-net d’une sorte de rhinocéros, puis d’un palmier, et plus loin, au coin opposé, une représentation très-réussie d’un astre que l’on pouvait assimiler au Soleil tel que le dessinent les enfants.

En examinant de plus près le métal noirci par les réactions chimiques ; en le lavant, la commission découvrit à côté de l’astre qui paraissait représenter le Soleil un autre astre plus petit, puis plus loin une autre étoile, une troisième, et enfin plus loin encore, un globe figuré beaucoup plus gros que le Soleil. En mesurant les distances, on trouva sensiblement celles qui séparent les planètes Mercure, Vénus, la Terre et Mars, du Soleil.

Il y avait là, un indice bien suffisant pour éclaircir la question. N’était-il pas permis de conclure, en effet, que l’animal dont on venait de trouver si étrangement un spécimen, connaissait les planètes et était par conséquent un être pensant ; donc un homme. La grosseur tout honorifique accordée à la planète Mars au détriment des autres ne décèle-t-elle pas l’amour-propre de l’habitant, et en même temps les défauts moraux de l’espèce humaine interplanétaire ?

L’aérolithe, selon toute probabilité, provient donc bien de la planète Mars, notre voisine, du reste. Nous pouvons considérer comme hors de doute que les planètes sont bien réellement habitées et qu’elles le sont par des créatures qui peuvent se rapprocher beaucoup de celles qui sont sur Terre.

Scientifiquement, au surplus, c’est le milieu qui paraît faire l’espèce ; Mars se trouve à peu près dans les mêmes conditions biologiques que la Terre : on y voit des montagnes de glace, des océans, des continents ; il n’y a donc, en définitive, rien de si admissible que d’y soupçonner l’existence d’hommes très-analogues à nous-mêmes.

Si le type qui vient d’être découvert est un peu différent, il faut se rappeler que, biologiquement, Mars est en avance sur la Terre, que l’aérolithe est tombé depuis des milliers d’années, et qu’à cette période de sa vie, ses habitants pouvaient être distincts de l’espèce actuelle de la Terre. Il ne faut pas en déduire que Mars n’a pas eu ou n’a pas encore en ce moment des habitants absolument semblables à ceux de la Terre.

Maintenant comment cet aérolithe est-il venu sur Terre, comment est-il sorti de la sphère d’action de Mars ? ce sont là tous points difficiles à comprendre et qu’il faut soumettre aux recherches de la science moderne.

L’aérolithe a entraîné avec lui une portion du sol renfermant sans aucun doute un tombeau ; ce qui nous permet de savoir comment on exhume les morts dans cette planète.

On taille tout bonnement dans le rocher une fosse de grandeur voulue et on conserve le corps en le fossilifiant à l’aide d’un bain chargé de sel calcaire, absolument comme la fontaine Saint-Allyre que vous possédez près de Clermont le fait des objets qu’on plonge dans ses eaux : le corps se métamorphose en pierre calcaire.

Encore un pas de fait dans la science, et quel pas ! Il y a un quart de siècle, on refusait de croire aux pierres qui tombent du ciel. L’Académie de France, les sociétés d’Angleterre et d’Allemagne ne se sont rendues que lorsque leurs membres ont failli être écrasés sur place par les aérolithes ! Que va-t-on dire maintenant qu’un homme tout entier, parfaitement conservé, nous est tombé de Mars et est venu lui-même nous révéler l’admirable harmonie qui préside à l’évolution des mondes !…

À bientôt les dessins promis.

LETTRE II

Où les noms de deux Américains menacent de devenir immortels. – Est-ce un canard ou une réalité ? – Avis de deux feuilles rivales. – Cancans à Indépendance et à Leawenworth. – Où l’industrie humaine tire parti de tout. – Au bas de la Cordillère. – Dons et dames patronnesses. – Des académies. – Que penser de la momie ? – Où l’on assure qu’elle nous arrive de Mars. – Son portrait. – Singulières apparences. – Logogriphe à déchiffrer.

Bien que vous ayez sans doute eu de nouveaux détails sur l’aérolithe du Pic James par les journaux anglais, je vous transmets de la fouille même des renseignements plus exacts.

Que dit-on en France de la découverte de MM. Paxton et David ? ici le public est toujours en rumeur. Je suis arrivé, non sans difficultés, samedi soir, et j’ai pu vérifier tout ce que je vous avais écrit de Richmond.

Si nous n’étions pas en guerre, et sans la longueur du parcours, on ne pourrait plus tenir dans Leawenworth, la dernière station de la route. On se dispute déjà la nourriture et les guides. M. John Paxton a cependant eu l’heureuse idée, pour se débarrasser des importuns, de faire insérer dans les deux feuilles rivales de Saint-Louis et de Springfield que tout ce qu’on avait dit jusqu’ici n’était qu’une fable grossière et ridicule inventée à plaisir par les gens de la localité pour écouler à meilleur prix leur viande et leur grog. Mais les curieux ne sont pas tombés dans le piège, et tous ceux que la fatigue ou l’ennemi n’effrayent pas dirigent leurs pérégrinations de ce côté.

Au fort de Mann, j’ai vu arrêter plusieurs officiers que l’importance de la découverte avait entraînés jusque dans les lignes ennemies.

Le chemin le plus direct est d’abandonner le Missouri à Indépendance ou à Leawenworth et de remonter en pirogue jusqu’aux premiers rapides la rivière Bleue, qui prend sa source dans la Cordillère ; il faut ensuite continuer à dos de mulet jusqu’au fort Mann, où les autorités ont bien voulu mettre à notre disposition le boat du commandant. On reprend la rivière Arkansas pendant deux jours de marche jusqu’au fort Bentz. Là, l’Arkansas cesse d’être navigable, et il faut avancer dans la montagne au milieu des forêts et des rocs.

Le Pic James a plus de 3000 mètres d’altitude ; c’est un soulèvement à travers le nouveau grès rouge avec affleurement de terrain jurassique, injection de roches cristallines. L’exploitation de MM. Paxton est située sur le terrain carbonifère au contact des roches porphyroïdes. C’est là qu’on a trouvé l’aérolithe. La chute paraît être antérieure à celle du soulèvement de la Cordillère ; il est incliné effectivement dans le sens des couches avoisinantes.

Quand je l’aperçus, l’autre jour, pour la première fois, il me fit tout d’abord et de loin l’effet d’une énorme boule noircie par le feu. On l’a à peu près dégagé des terres et des roches voisines ; il se montre en relief comme enchâssé dans le sol. Tout autour, on a fait une grande tranchée, mais on a laissé les arbres et les plantes, qui s’entrelacent confusément depuis la forêt jusqu’à la fouille, et font encore mieux ressortir la teinte volcanique du bolide. Il est tout dentelé, tout crevassé ; quelquefois des facettes polies comme du verre réfléchissent les rayons du soleil et vous brûlent le regard.

On a laissé sur le quart environ de la fouille les terres qui l’entouraient ; elles forment une sorte de pont de service pour les travaux. Au centre, en effet, a été creusé le puits ; il a environ 12 mètres de profondeur sur 2 mètres à l’ouverture, et 1 mètre 25 centimètres à peu près à la base. Du reste, je n’ai pu descendre, car on travaille maintenant très-activement. Il a été décidé qu’on percerait la masse d’outre en outre, et qu’on ferait ensuite sauter à la poudre sur différents points pour compléter l’exploration.

L’Académie des sciences de Saint-Louis a montré un empressement qui l’honore. Elle a voté à l’unanimité une allocation de deux mille dollars pour l’exécution des recherches. Votre Académie des sciences montrerait-elle plus de zèle et de libéralité ?

Les habitants de Leawenworth, de Batesville, deKarkabia et d’Indinapolis font une souscription. MM. Paxton ont déjà reçu mille dollars. C’est à qui participera suivant ses ressources à l’œuvre commune. M. Paxton a également envoyé en échange aux dames patronnesses des colliers et des coupes en pierres du bolide.

On commence à vendre, du reste, à très-haut prix, des échantillons de la masse, des petites figurines représentant grossièrement la momie trouvée au milieu de l’aérolithe. On m’en a fait une quatre dollars à mon passage à Indinapolis. C’est une source de richesse inattendue pour les ouvriers et les habitants de l’intérieur.

On bâtit de petites maisons de bois le long du chemin, depuis le fort Bentz jusqu’à l’exploitation, et on élargit le passage à travers la forêt James.

Évidemment on ira là cet été comme vos Parisiens vont à Biarritz, à Ems, à Bade. J’ai déjà rencontré au delà du premier rapide de l’Arkansas un groupe de touristes de Saint-Louis, composé en partie de femmes, et des plus élégantes de la ville ; j’ai reconnu la fameuse mistress Howard, dont vous savez sans doute l’histoire.

Elle a joué un grand rôle dans la dernière campagne. Emmenée prisonnière par deux officiers de Grant, elle s’est fait aimer du premier aide de camp ; deux duels s’en sont suivis, et elle a fini par ramener au camp de Lee, enchaîné par sa beauté, le chef d’état-major de la cavalerie fédérale. Elle habite Saint-Louis depuis l’hiver.

L’exploitation de MM. Paxton et Cie est peu considérable. Située sur le versant ouest de la montagne, très-loin des villes, elle n’était guère connue jusqu’ici que des officiers du fort Bentz, qui poussaient quelquefois leurs promenades jusque-là.

Deux grands corps de bâtiments, reliés par un pavillon central, plusieurs magasins en planche noircie par les intempéries, une ferme et au loin les hangars destinés à emmagasiner le schiste carbonifère, et les cabanes des ouvriers, voilà toute la propriété.

En ce moment, M. Paxton fait construire pour les voyageurs une grande maison en planches analogue aux haciendas de l’Amérique du Sud.

La commission scientifique est déjà nombreuse. On lui a réservé l’aile gauche de l’habitation ; on attend du reste de Philadelphie et de Richmond deux de nos zoologistes les plus autorisés : MM. Wintow et Zeigler. Ils ont été arrêtés à Pétersburg mais une lettre apportée ce matin annonce leur arrivée prochaine.

M. Murchison, qui était présent au moment de la découverte, a bien voulu se charger, avec M. Davis, de la direction des recherches.

On creuse au pic, en donnant au trou un diamètre de 1 mètre 50 centimètres. La roche est toujours porphyroïde, très-analogue d’aspect aux éjections de même nature qui se font jour au milieu de nos schistes métamorphiques, on y trouve des cristaux métalliques en abondance.

Tout ouvrier qui rapportera un indice curieux, un vestige d’objet ouvré, recevra une récompense de deux dollars. Ils ont ordre de n’avancer que très-doucement et avec précaution.

On a retrouvé dans la masse et au niveau de la plaque métallique qui recouvrait le tombeau calcaire plusieurs autres petits bâtons d’environ 50 centimètres de longueur, formés selon toute apparence du même alliage que l’amphore. M. Sawton, professeur de chimie à Indinapolis, arrive ces jours-ci. Les analyses très-précises d’ailleurs de M. Davis vont pouvoir être contrôlées.

L’homme ou animal interplanétaire a été déposé dans le cabinet minéralogique de M. Paxton.

On l’a placé horizontalement dans la position où il a été découvert au sein de la masse rocheuse. M. Davis n’a pas voulu qu’on y touchât et qu’on le débarrassât de sa gangue avant que les savants aient pu l’examiner à loisir ; aussi est-il resté comme dans son sépulcre.

On ne l’a pas encore moulé, comme je vous l’avais dit, mais on a fait des photographies et des dessins. Je vous adresse avec ces lignes une vue cavalière de l’aérolithe que je viens de prendre sur place, et un croquis de l’habitant de Mars, si tant est que ce singulier personnage vienne bien de là ; considérez-le comme une esquisse enlevée aux notes de mon agenda ; il est cependant assez exact pour que votre graveur en tire parti. Vous reconnaîtrez à peu près le portrait que je vous en avais tracé.

Il semble que l’on ait devant soi un de ces vieux sépulcres qui ornent les chapelles des basiliques. Les concrétions calcaires font sculpture et la momie elle-même fait statue. La masse de carbonate de chaux siliceuse dans laquelle le singulier individu est enclavé affecte la forme quadrangulaire. Elle mesure à peu près 2 mètres de longueur sur 75 centimètres de largeur et 50 centimètres de hauteur. On a scié le calcaire transversalement au tiers environ pour mieux apercevoir la momie, en sorte que l’on peut à volonté la détacher du bloc ou la remettre dans sa position première. On a enlevé par places une grande partie de la gangue, ce qui permet de juger de la véritable forme.

Il semble au premier coup d œil que l’on ait devant soi un gros singe de 1 mètre 35 centimètres de hauteur couché tout au long et à moitié blanchi à la chaux. Ce n’est qu’en approchant que les détails font repousser cette première impression. Il n’est, en effet, rien de si étrange que la figure. Cela tient tout à la fois du singe, de l’homme et de l’éléphant.

Prenez une tête humaine ; frappez le derrière du crâne avec un battoir jusqu’à ce qu’il s’aplatisse de manière à présenter une surface de 30 centimètres ; puis continuez en aplatissant les deux joues obliquement. Vous aurez derrière un plan, sur les côtés deux faces triangulaires ; c’est là très-exactement la conformation de la tête.

Du haut de cette espèce de lame triangulaire pend une trompe large à la partie supérieure, mince à la partie inférieure ; elle a été très-endommagée ; elle mesure encore 15 centimètres sur 4 à 5 de diamètre. Elle recouvre à moitié une toute petite bouche à très-grosses lèvres ; un peu le museau d’un rongeur comme petitesse avec trois dents en bas et deux dents en haut. Au-dessous un menton fuyant et un cou très-long. Épaules étroites. Bras de 80 centimètres. Mains de 30 centimètres. Doigts effilés et pointus, le quatrième plus court que les autres.

C’est par erreur que j’avais dit que les pieds étaient courts. Ils sont plus longs que les mains et assez étroits.

Le crâne est dépourvu de cheveux, mais on ne saurait rien affirmer à cet égard, car il est légèrement carbonisé. La poitrine est velue ou du moins laisse apercevoir dans la gangue quelques poils grisâtres ou rougeâtres. Là où la peau n’a pas été décomposée par la chaleur, elle est brune tirant sur le rouge.

La grande plaque qui recouvrait ce tombeau est très-curieuse. Le métal dont elle est composée n’a pas encore été examiné ; il a les apparences de l’argent noirci par les acides. Il est tout grenu, tout soufflé. La face qui regardait le tombeau est plus unie ; on y distingue un très-grand nombre de lignes qui resteront à étudier ; des dessins d’animaux fantastiques et d’objets aux formes bizarres.

Dans un coin, près d’une sorte de rhinocéros, on voit très-bien les astres dont j’ai précédemment parlé.

Hasard ou non, c’est bien le Soleil, Vénus, la Terre et Mars, avec leurs distances respectives, puis plus loin Jupiter, Saturne, avec des erreurs dans les distances telles que nous les admettons ici.

Mars a sur le dessin 3 centimètres de diamètre, le Soleil 1, Mercure 1, Vénus 1/2, la Terre 1/2, Jupiter 2, et Saturne 2. Au-dessus, et un peu effacés, on trouve des signes très-serrés qui pourraient bien être des chiffres. Mais je n’anticipe pas aujourd’hui. La commission doit commencer la discussion après-demain ; je lui laisserai toute responsabilité.

En haut et à gauche de la plaque, sous une sorte de palmier, M. Davis m’a fait observer plusieurs dessins qui semblent représenter des hommes en tout analogues à celui qui est tombé sur terre ; c’est très-certainement cette plaque qui nous permettra d’éclaircir ce mystère, s’il peut être éclairci.

Je vous envoie à la hâte ces lignes. Par le premier courrier je vous rendrai compte des discussions qui vont s’élever ici.

LETTRE III

À Paxton-House. – Une commission de savants. – Mauvaises photographies de MM. Newbold et Greenwight. – Parlez donc plus haut ! monsieur le Président. – Un grand géologue. – Un grand astronome. – M. Greenwight à propos de la planète Le Verrier. – Influence de l’éditeur sur l’auteur. – William Seringuier et la réclame. – Les châles Biétry et l’Oléine. – M. Stek (de l’Institut).

La commission a été décidément constituée mercredi dernier et la discussion a commencé dès le lendemain. Le bruit a couru ici que Lyell, le géologue anglais, traversait l’Océan, envoyé par la Société de géologie de Londres. Aucune notification officielle ne nous ayant été faite de ce voyage, et comme il est d’ailleurs impossible de garder ici indéfiniment ces savants qui y sont depuis plus de quinze jours en prévision de ceux qui surviendront encore, il a été décidé à l’unanimité que l’on se mettrait au travail sans aucun retard.

La salle des séances se trouve dans l’aile principale de la maison de M. Paxton ; elle peut contenir largement cent personnes. On a déposé au centre la momie dans son linceul calcaire, les bâtons métalliques, les amphores, et en face de la fenêtre au grand jour la plaque métallique. Tout autour sont rangés des chaises, des escabeaux, puis des banquettes faites pour la circonstance, car les sièges étaient rares à James-House. En face de la porte d’entrée, MM. Paxton ont fait élever une sorte d’estrade pour le bureau.

Au-dessous on a placé une longue table munie de la serge verte sacramentelle pour les secrétaires. Enfin, en arrière, en face du bureau et au delà des sièges de la commission, MM. Paxton ont eu la complaisance de réserver une enceinte pour les journalistes ; il y a ici des représentants de la presse du Nord et du Sud : Washington, Philadelphie, Boston. Nous vivons tous à peu près en bonne intelligence à l’ombre du drapeau scientifique.

Voici les noms des commissaires. Vous retrouverez parmi eux plusieurs de nos célébrités. Je les prends comme je les vois groupés devant moi.

Au bureau, occupant le fauteuil de la présidence, M. Newbold, peut-être le géologue du Sud qui a le plus servi la science ; homme de soixante ans environ, formé à l’école des Buchs, Humboldt, etc., qui n’a qu’un tort pour nous, c’est de parler trop bas. Physionomie profonde, œil vif, presque toujours les deux coudes appuyés sur la table et les mains croisées à hauteur de nez ; au demeurant, excellent président habitué à manier la sonnette.

À sa droite, le vice-président, M. Greenwight, l’astronome le plus marquant de Philadelphie. Grand, blond, énergique, bien constitué, Yankee d’apparence et de fait. Sa réputation date de longtemps déjà. Sorti de l’École des officiers de New-York, il s’adonna d’abord à la chimie, étudia l’eau oxygénée et s’éprit tout à coup d’un vif amour pour l’astronomie. Appelé par les circonstances à Philadelphie, il découvrit deux petites planètes et retrouva à plusieurs jours d’intervalle la fameuse planète Neptune de M. Le Verrier.

Il est d’un caractère droit et loyal, bien que Yankee. Et le jour où les journaux français vinrent lui annoncer que sa planète avait été déjà trouvée par un astronome de Paris, il courut de suite à l’Académie et prononça cette phrase qui fit beaucoup sourire la gauche :

« Messieurs, qu’on ne s’y trompe pas, Le Verrier le premier a découvert sans télescope et par les seules forces du calcul l’astre que j’ai aperçu le 27 septembre. C’est unique, c’est merveilleux. Le Verrier est désormais le Christophe Colomb du ciel. Pour moi, messieurs, je n’en serai jamais l’Améric Vespuce. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. »

On n’a pas oublié à Philadelphie, néanmoins, que si M. Le Verrier avait été malade quelques jours ou s’il s’était trompé dans une addition, l’honneur de la grande découverte revenait à l’Amérique. À quoi tiennent les honneurs !

M. Greenwight parle bien. Sa voix est puissante et nerveuse… mais quelquefois trop riche en heu, heueueu ! vous savez ce heu qui sert de trait d’union à deux paroles boiteuses. Nonobstant, c’est un orateur, et même un orateur qui occupe un bon rang dans nos assemblées politiques. Très-considéré à Philadelphie, il est évidemment de ceux qui, à Paris, seraient grand’croix de la Légion d’honneur.

À gauche du président sont assis MM. Wintow et Ring, un zoologiste et un ethnologiste.

M. Wintow est le plus singulier petit homme que l’on puisse voir : professeur a Washington, décoré des ordres de Russie, d’Italie et d’Espagne, il n’en paraît pas moins mécontent et grinchu. Il s’est fait naturaliser Américain, car il était Anglais de naissance. Il occupe la chaire de zoologie de Washington depuis plus de vingt ans ; je crois que c’est le doyen des zoologistes.

Très-bien avec tous les pouvoirs, avec l’Église, il a couvert l’Amérique de petits traités à deux schellings et de grands traités à quatre et même cinq dollars, édités chez Nossamm et fils, le libraire de l’École de médecine de la ville. Il est très-connu des étudiants et leur examinateur. Il est membre de l’Académie de Philadelphie et porté comme membre correspondant de l’Institut de France. C’est un homme arrivé et qui n’a plus qu’à faire arriver son fils Alphonse.

M. Rink est plus grand de quelques décimètres que M. Wintow, son illustre confrère ; il est cependant plus petit dans l’opinion des académies de province. Il a la parole facile, mais épineuse et grinçante. Il professe depuis nombre d’années l’anthropologie, et personne ne s’en plaint, surtout ceux qui s’occupent d’économie politique. Il collabore à la New-Review et fait la cour aux journalistes.

On le dit très-bien avec William Seringuier, qui siège à quelque pas de moi, par parenthèse. Ce nom-là vous aura sans doute agacé les nerfs plus d’une fois ; on le voit aux quatre coins de l’horizon des réclames, comme chez vous les châles Biétry ou l’Oléine pour attraper plus vite les poissons.

William Seringuier a fini, grâce à l’annonce, à la maison Hacken et Cie, de New-York, certainement la plus puissante d’Amérique, grâce surtout à la bêtise de quelques-uns de ses confrères, il a fini par se faire une réputation dans le gros public des marchands, affriandé de gravures et de mots soufflés. Il est reçu chez M. Rink, qui lui rend ses visites.

M. Rink est à tout prendre un homme du monde et un excellent naturaliste. Le président M. Newbold le regarde quelquefois du coin de l’œil entre ses doigts croisés. M. Newbold en effet n’a jamais voulu entendre parler de l’homme fossile, c’est pourquoi il est accouru voir l’habitant de la planète Mars, et M. Rink est le défenseur le plus énergique, le plus grand, après M. Shafford, du même homme fossile. Ici, comme chez vous, nos savants ne sont pas toujours d’accord.

À gauche, au bout de l’estrade, se tient un petit être gris, des cheveux jusqu’aux talons, admirablement rasé, pas beaucoup plus grand que l’habitant de Mars, mais mieux de tournure. C’est le secrétaire perpétuel de la Société d’agriculture de Boston, ici secrétaire-adjoint, un agronome greffé d’un chimiste et d’un industriel. Il a un peu de Méphistophélès dans le regard et dans le sourire. Il est dit-on, l’auteur, avec un poëte célèbre, d’un traité sur les Coprolithes qui fit certain bruit en son temps.

Au-dessous de l’estrade sont plus ou moins commodément assis devant la serge verte deux de nos anciennes connaissances, M. Paxton et M. Davis, et un troisième savant que je me fais un plaisir de vous présenter ; vous le connaissez de réputation : M. Stek.

Il est astronome, journaliste, naturaliste, officier, bibliophile, poëte, érudit, helléniste, météorologiste, géologue, chimiste, physicien, professeur, examinateur, ingénieur, courriériste, modiste…, et j’en passe. Grand ami du désordre, c’est de lui le paradoxe : « Le désordre, c’est l’ordre. »

Il porte soixante-dix ans. Il ressemble un peu à Quasimodo, à votre Quasimodo, et cependant il est beau.

Il a du Dante dans l’expression, du Byron dans la démarche ; il est tout courbé, et pourtant il paraît grand et fier. Il a le visage pommelé, et je sais qu’il fait rêver les caractères romanesques. Sa chevelure est grise-brune, tournant à la voie lactée ; elle flotte au vent et abrite ses yeux renfoncés ; il ne les peigne jamais : car le désordre, c’est l’ordre, et encore une fois l’opinion publique lui donne raison.

Il ne tient pas toujours ses yeux ouverts. Lorsqu’il prépare un distique, il les entr’ouvre. S’agit-il d’un calcul interplanétaire, il les ferme tout à fait. Fait-il une causerie, car il excelle dans l’art de causer, il les ouvre et les ferme alternativement pour marquer le rhythme de sa conversation. S’il avait des ennemis, – il n’en a jamais eu, – il les tiendrait bien sûr tout grands ouverts.

Stek prise et fume suivant les cas. Il ne dit jamais de mal de ses confrères en science ou en journalisme, mais il n’en pense pas moins. Combien de fois l’avons-nous surpris riant, à s’en trouver mal, des erreurs ou des satires d’autrui, et écrire le lendemain que l’œuvre se lisait, était intéressante, et se tirerait à dix mille exemplaires ! Si je ne le savais né à Pétersburg, je le prendrais pour un Normand, un vrai Normand ! Il a les doigts très-effilés et le nœud philosophique. La confusion n’est pas possible.

Stek a fait de beaux travaux, mais il aurait pu en faire de plus beaux. Il est trop papillon ; c’est un savant artiste, non un artiste trop savant. Ses deux natures se heurtent et se gênent. Il se met mal, et cela peine l’Académie de Philadelphie, qui tient beaucoup à l’étiquette. Le pantalon trop court laisse voir les bas trop longs ; la chemise bâille à son aise dans un gilet vierge de boutons, et la cravate décrit une trajectoire allongée autour du cou et promène son nœud lâche du couchant au levant.

Le mouchoir trop souvent pend de sa poche et flotte comme un pavillon national au mât de misaine. La redingote olive se fait vieille comme son maître, mais elle redresse ses pans en arrière et ses revers en avant comme pour protéger Stek du contact de la multitude. – Que de gens l’achèteraient cher, cette redingote qui fait le désespoir des académiciens de Philadelphie ?

Stek est un véritable type. Frappez à sa porte : s’il est de bonne humeur, il vous fera entrer ; s’il s’est mal levé, il vous dira : « Je n’y suis pas, monsieur ; revenez dans une heure ; » et il vous fermera la porte au nez.

Au bout d’une heure repassez.

« M. Stek y est-il ? » – Stek ouvre et ferme les yeux deux fois. Il tire sa montre et la regarde comme il regarderait une nébuleuse :

« C’est bien, dit-il, il est l’heure : entrez, monsieur. »

Entrer est chose commode à dire, mais pas si facile qu’on le croit. Stek enjambe, saute, glisse, tourne et avance, mais le visiteur reste sur place. Un couloir est devant lui. À droite, à gauche, des monceaux de livres montant jusqu’au plafond et disposés comme deux talus de chemins de fer. Il faut s’engager dans cette tranchée ; des blocs, des rochers de brochures, de vieux livres agglutinés par la poussière gênent le passage : un vieil instrument de physique oublié barre la route comme un pont. La lumière est à peine admise dans ce sanctuaire.

« Mais allez, mais allez donc, monsieur ! crie Stek en ricanant ; nous n’arriverons jamais. »

Le visiteur encouragé s’élance, et, après quelques faux pas, quelques chutes, parvient dans une première pièce.

Même aspect : des tunnels de livres, des murailles d’opuscules et de mémoires. Stek ne lui laisse pas le temps de souffler. Il disparaît derrière un nouveau talus imprimé. Il faut suivre, coûte que coûte. On tourne le défilé.

« C’est ici, fait Stek, qui se trémousse dans cette poussière comme un tardigrade dans une gouttière. »

Où diable est-il ? pensez-vous en le cherchant dans une énorme chambre toute garnie de stalactites et de stalagmites de livres bizarres. Un petit bruit comparable à celui d’un hérisson qui passe dans le feuillage vous met sur la voie. Stek est déjà assis sous un arc de triomphe de volumes appartenant à toutes les librairies du globe. Derrière lui une cheminée vide en été, avec un tison en hiver ; une petite table ; un encrier, un crayon dessus et du papier. À côté une tabatière et un bout de cigare orné de sa cendre.

« Asseyez-vous, monsieur, et causons. »

Le visiteur cherche un siège. Ses regards n’en rencontrent aucun.

« Les moments sont précieux, monsieur : que puis-je pour votre service ? Asseyez-vous. »

Quatre bouquins poussiéreux étalent leur nudité devant l’âtre ; le visiteur s’y pose avec reconnaissance.

« J’ai inventé, dit-il, le moyen de diriger les ballons, et je viens vous demander conseil ! J’ai pris une souris, je l’ai attelée à un petit manège d’enfant. À l’axe du manège j’ai adapté quatre ailettes faisant hélice comme dans un moulin à vent, et j’ai vu les ailettes se visser dans l’air, emportant mon manège et ma souris. Comme celle-ci se débattait et tournait de plus en plus vite, saisie de frayeur, le manège et les ailettes s’envolaient de plus en plus haut. Je les perdis bientôt de vue.

– Monsieur, dit Stek, vos ailettes emporteraient encore mieux un éléphant. Vous et votre souris, vous avez résolu le grand problème de la direction des ballons. Ce n’est plus qu’une question de technologie ; la solution scientifique est trouvée. Rasseyez-vous.

– Je le pense, monsieur Stek, mais quelques minutes après, en allant chercher une autre souris et un autre manège pour recommencer l’expérience, j’ai entendu un grand sifflement : une petite masse noire tombait à quelques mètres de moi, et je n’eus pas de peine à reconnaître ma première souris et mon premier manège. La souris était morte et les ailettes en pièce.

– Monsieur, le temps est précieux et la vie est courte, votre système est extrêmement ingénieux, et vous enlèveriez avec cela un éléphant, vous dis-je. Ne vous inquiétez pas du reste. C’est une question technologique. Ceci ne regarde plus les savants, mais les mécaniciens et les ouvriers. Travaillez avec persévérance et revenez prendre mes avis quand vous aurez réussi. »

Le visiteur se retire, éclairé sur son système, et s’en va comme il peut, guidé par son hôte et parfaitement convaincu que le désordre, c’est l’ordre. Tel est Stek.

J’oubliais de dire qu’il ne reçoit que le dimanche. Il s’est fait par son originalité une grande renommée, et il n’y a pas d’homme plus populaire en Amérique. On dirait à quelqu’un : – Stek va venir là tout à l’heure, qu’à coup sûr on le retrouverait attendant patiemment encore au bout de plusieurs heures.

Je ne saurais passer en revue tous les assistants, je craindrais de vous fatiguer ; j’en choisirai encore quelques-uns parmi les plus marquants, les plus bavards, pour que vous ayez bien dans la suite la physionomie des débats. Autour du bureau et en avant sont rangés tous les autres membres : ce sont MM. Haugton, professeur de paléontologie à Boston ; M. Liesse, professeur de géologie à Albany ; M. Saunter, directeur de l’Institut de Nashville ; M. Ziegler, président de l’Académie de Richmond ; M. Sawton, titulaire de la chaire de chimie d’Indianopolis ; M. Murchison, membre de la section de géologie de l’Institut de Washington ; M. Oupeau, médecin principal de l’hôpital de Baltimore ; MM. Skrimpton, Liess, White, Millon et Karter, de l’Académie de Saint-Louis ; M. Owerght, professeur d’astronomie physique à Richmond ; M. Sawen, ingénieur en chef des constructions navales à Annapolis ; M. G. Mitchell, anatomiste très-distingué de Francfort ;

MM. les officiers d’artillerie Saunters, Cayley, Mérit et Bug ; M. Sieman, professeur de chimie et de docimasie à l’École des mines de Washington ; M. Logan, astronome-adjoint à Pétersburg ; M. O’Clintock, examinateur de physique à l’École des Mines ; M. Larrab, directeur du Journal d’Agriculture de Washington ; M. Richardson, ingénieur de l’établissement Filox et Cie ; M. Engelhard, professeur de cosmographie à Springfield ; M. l’abbé Amaurose, missionnaire français habitant Nashville depuis dix ans ; M. Gouge, membre de la Société géologique de Londres ; M. Evans, professeur de mathématiques à Indianopolis, et enfin votre très-humble serviteur.

LETTRE IV

Mise en scène. – Suite. – Les journalistes. – William Seringuier. – L’abbé Omnish. – Williamson. – Noirot de Sauw. – De la difficulté de commencer par le commencement. – Discussion. – L’infiniment petit et l’infiniment grand. – Astronomie moléculaire. – Ce que c’est que la matière. – Danse diabolique de tout ce qui nous entoure. – Étoiles lilliputiennes. – Deux cent cinquante mille ans pour compter ce que renferme d’astres la pointe d’une épingle. – L’harmonie dans l’univers.

Nous sommes en nombre, vous le voyez, et nous avons encore derrière nous les correspondants de nos principaux journaux. William Seringuier, malgré sa paresse traditionnelle, a fait le voyage. L’abbé Omnish, sans contredit notre premier vulgarisateur scientifique, est à son poste. Aussi, A. Williamson, le prétentieux rédacteur du Strand de Washington, puis Noirot de Sauw, un médecin de Molière, ressuscité au dix-neuvième siècle.

Quelques mots bibliographiques encore, et j’en finirai avec cette trop longue mise en scène.

Je suis bien forcé de vous dire en effet que Haugton, que j’ai mis en tête de la liste, passe à notre époque pour un des premiers paléontologistes. Il est à peu près jeune, et, à l’inverse de Stek, il ne sort jamais que le stik en main et que la main dans des gants ajustés. Sa taille serrée indique un ancien militaire. Je crois qu’il a servi autrefois. Il est très-bienveillant, dit-on, en tous cas, très-indulgent ; peut-être un peu trop à l’eau de rose, malgré sa tournure militaire. C’est lui, qui en présentant à l’Académie de Boston, il y a deux ans, un des ouvrages blafards de William Seringuier, s’écriait dans un mouvement d’éloquence comique : « Enfin, que dirai-je de plus à l’Académie ? l’auteur, avec son habileté ordinaire, a su retirer toutes les épines de la science pour n’en laisser que les roses. »

Le mot est devenu historique, et, quand on veut désigner Haugton, on ne manque pas de dire : Le paléontologiste aux roses sans épines. Il est de fait que M. Haugton est un gentleman dans toute l’acception du mot.

Vous signalerai-je Liesse, professeur à Albany, ingénieur des mines, élu il y a deux ans déjà membre de l’Académie ? Il est long et maigre, il a beaucoup travaillé le métamorphisme, comme son confrère l’ingénieur Vanbrée, qui moins heureux que lui, attend encore un fauteuil. Liesse a fait des aérolithes, sa spécialité académique. Il était ici l’un des premiers. – Oupeau, un médecin de Baltimore reconnaissable dans tous les pays du monde à sa cravate blanche qui lui monte au-dessus des oreilles et à la roideur de son torse. Ce n’est pas un orateur, il s’en faut. – Owerght, professeur d’astronomie physique à Richmond, un ami de l’astronome Greenwigh, bon mathématicien.

Il faut bien s’arrêter : je n’en finirais jamais, et mon papier diminue à vue d’œil. Je dépeindrai, s’il y a lieu, au fur et à mesure de la discussion.

C’est mercredi, 22 juin, que la commission a tenu sa première séance, et quelle séance ! Ouverte à une heure, elle n’a été levée qu’à sept heures ; il n’en est resté pour moi cette première fois qu’un fait parfaitement acquis : c’est qu’il n’y a rien de si difficile que de commencer par le commencement. C’était à qui prendrait la parole et réglementerait la marche de la discussion. Newbold suait à grosses gouttes à force d’agiter la sonnette et ses mains se croisaient et se décroisaient comme une bielle de machine à vapeur.

Commencerait-on par discuter la possibilité de la chute sur la terre des corps célestes ? question avant tout, astronomique et sur laquelle Greenwight insistait tout particulièrement. Ne se préoccuperait-on, au contraire, tout d’abord que d’examiner la momie au point de vue physique, physiologique ? Ne serait-il pas préférable d’examiner le sujet au point de vue chimique ? Et la sonnette s’agitait, et MM. Wintow et Rink faisaient grincer leur voix ; MM. Sawton, Davis, Murchison, tapaient du poing sur la serge verte ; M. Stek fermait les yeux ; Newbold essayait de parler ; William Seringuier criait tout haut de sa place que Newbold n’avait pas de sens commun, et que s’il était à sa place, le silence se rétablirait vite : Quel bruit ! vous n’en auriez guère l’idée qu’en vous reportant aux beaux jours de vos débats parlementaires.

Greenwight finit néanmoins par conserver la parole.

« Messieurs, dit-il en se ravisant, il me semble que le débat s’égare et que ni l’astronomie, ni l’anthropologie, ni la physiologie, ne doivent avoir le pas ici. Tout doit être repris avec ordre. Or, d’abord de quoi s’agit-il ? d’un aérolithe. Donc, la parole revient de droit et de fait aux géologues et aux chimistes : une fois ce point éclairci, je pense qu’il sera convenable de voir de quel coin du ciel cette masse nous arrive, si elle n’est pas d’origine terrestre ; ceci regardera les astronomes et les physiciens ; enfin viendra le tour des physiologistes, des paléontologistes, etc. Le hasard, du reste, messieurs, nous a montré le chemin. N’avez-vous pas pris pour président un géologue, pour vice-président un astronome et pour secrétaires un zoologiste et un anthropologiste ?

M. NEWBOLD. M. Greenwight me semble avoir raison et si la commission n’y voit aucun inconvénient, je résumerai l’ordre du jour ainsi : discussion géologique, discussion astronomique, discussion anthropologique. »

Personne ne demande la parole.

Toute la salle l’avait prise sans la demander.

Un coup de sonnette prolongé.

« La décision est adoptée, » murmure le président en se croisant les mains.

La parole est à M. Paxton d’abord et à M. Davis ensuite.

Ils racontent dans tous leurs détails les différents incidents de la découverte de l’aérolithe. Vous les connaissez.

M. Davis montre ensuite les analyses qu’il fit de la surface du bolide. M. Paxton, qui les a reprises depuis, donne les siennes. L’accord est à peu près parfait.

M. SIEMAN, professeur de docimasie à l’École des mines, petit, railleur, et très-sceptique. – M. Sawton pourrait-il me dire s’il est bien sûr d’avoir constaté la présence du cœsium ? L’analyse porte traces. Comment a-t-on opéré ? Je demande pardon d’insister, mais la commission se rappellera peut-être que j’ai trouvé le cœsium, il y a deux ans déjà, dans plusieurs espèces minérales : l’aphanèse, le nickelocre[4], la triphyline[5], la panabase, la bournonite[6], et ceci a pour moi un intérêt direct.

M. SAWTON. J’ai tout uniment opéré avec le spectroscope, et la raie caractéristique s’est montrée dans presque tous les échantillons placés dans la flamme.

M. SIEMAN. Vous n’avez trouvé aucune substance étrangère à la terre ?

M. SAWTON. Non.

M. DAVIS. J’ajouterai que certains cristaux, ceux d’argent, par exemple, n’affectent pas la même forme qu’ici. J’ai trouvé l’argent cristallisé, non plus dans le système octaédrique, mais dans le système prismatique carré.

LE PRÉSIDENT. M. Davis a vu le bolide au moment où il était encore enclavé dans les terres. Les affleurements étaient-ils horizontaux ?

M. DAVIS. Non, monsieur le président, mais inclinés N. 33° O. ; pour moi, il n’y a pas le moindre doute que l’aérolithe est tombé à une époque géologiquement ancienne, car on retrouve à très-peu près cette inclinaison dans son axe principal. Très-certainement il était en place, quand la Cordillère, en se soulevant, a relevé les couches voisines.

M. NEWBOLD. Je ferai remarquer à M. Davis qu’au-dessus du terrain carbonifère, il existe un dépôt variable de 1 mètre à 3 mètres de hauteur. Ce dépôt n’est pas diluvien, et dans la carte que j’ai moi-même dressée, et certes pas pour la circonstance, il est noté terrain d’éboulement ou meuble. Il provient du sol des forêts vierges. Est-ce sur cette couche que M. Davis a mesuré l’inclinaison ? Elle n’aurait dès lors aucune valeur.

M. DAVIS. La couche était enlevée quand je suis arrivé, et je n’aurais d’abord pris mes mesures, bien entendu, que sur les dépôts anciens.

M. WINTOW. Vous n’avez reconnu aucune trace d’ossements humains dans cette couche supérieure, aucun silex taillé ?

M. PAXTON. J’ai trouvé un peu plus loin, dans une fouille au N. O., un amas de bouts de flèches en pierre et des ossements d’aurochs, je crois. Mais les flèches étaient en porphyre et non en silex.

M. RINK. Je vous demanderai à voir ces objets, monsieur Paxton. L’Institut de France se préoccupe beaucoup de ces questions. M. de Quatrefages sera heureux que nous lui envoyions quelques spécimens. M. Lyell, de son côté, recevra avec intérêt les détails que vous voudrez bien lui donner.

M. LE PRÉSIDENT. Messieurs, nos séances sont chargées. Permettez-moi de vous ramener à la question. Le premier point à élucider est celui-ci : la masse rocheuse découverte par M. Paxton est-elle bien un aérolithe ? Je crois que personne ne doute que la composition et le gisement semblent le prouver. Pour moi, je ne pense pas qu’on ait jamais trouvé sur terre aucune roche présentant ses caractères spéciaux.

M. HAUGTON, le géologue aux épines, appuie par signes l’opinion de M. le président.

M. LIESSE, ingénieur des mines, demande à faire une observation. Je pense, en effet, dit-il, que l’on a bien mis à nu un véritable aérolithe, mais, pour mettre notre décision à l’abri de toute critique, il me paraît important de voir si l’on ne trouverait pas dans les environs et dans la même formation des roches analogues à celles-ci par la composition. Ne pourrait-on supposer en effet qu’il s’est produit à une certaine époque des concrétions, ou une pluie de matériaux d’une composition identique à celle de l’aérolithe ? On a des exemples de géodes ou de cristallisations complètement différentes, par la substance qui les compose, des terrains voisins.

M. RINK. On ne peut que gagner à faire ce que demande M. Liesse, mais, à mon sens, la question est jugée. Le vernis noir et épais qui entoure la masse indique des traces de fusion, et la roche n’a pu se fendre que par suite d’un long voyage à travers l’atmosphère et à une vitesse énorme. Donc son origine n’est pas terrestre.

LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix la proposition. Que ceux qui sont d’avis de l’adopter lèvent la main.

Un grand nombre de mains se lèvent. La proposition est adoptée.

M. VAUBRÉE. Je demanderai à faire observer à la commission que, bien que l’opinion qu’elle vient d’exprimer ne l’engage en rien sur la véritable origine de la momie, elle n’en a pas moins beaucoup d’importance au point de vue de la constitution planétaire. C’est un bolide, donc il vient des espaces ; donc sa composition est celle des corps célestes ; donc, d’après les analyses faites, les éléments des autres astres seraient à très-peu près ceux de la terre ; dans tout notre système on retrouverait sous différentes formes de cristallisation les mêmes roches, les mêmes métaux.

Il y a donc là, chacun le comprendra, un grand pas de fait. Si les éléments constitutifs des astres sont les mêmes, il est permis de préjuger que tout notre système a une origine commune.

Je n’insiste pas ; j’ai seulement voulu attirer sur ce point l’attention des géologues et des astronomes.

M. MURCHISON. C’est une confirmation pure et simple des théories de Laplace, qui fait de nos planètes et du soleil des débris et des morceaux d’une grosse nébuleuse primitive.

M. OWERGHT. Évidemment, mais n’aurait-on pas trouvé les mêmes substances ou aurait-on même découvert des substances différentes, qu’il ne serait encore permis de rien conclure, car toute matière est caractérisée par le groupement de ses éléments, la juxtaposition de ses molécules. Or, cette juxtaposition dépend de la température et de la vitesse avec laquelle se produisent ces changements de température. Donc, que dans chaque astre la température ait varié brusquement ou différemment, et voilà autant de causes de transformation de la matière, autant d’origines de substances diverses.

M. O. CLINTOCK. Je tiens à confirmer l’opinion de mon honorable collègue. Il me paraît très-certain, dans l’état actuel de la science, que les corps ne diffèrent que par le groupement moléculaire comme les constellations du ciel sont dissemblables par la position des étoiles. Prenez deux, trois villes quelconques, vues d’un ballon à une grande hauteur ; elles différeront peu ; ce seront bien des villes, mais, un peu plus près de terre, leur aspect changera, et uniquement à cause du rangement des maisons, de la disposition topographique des rues, des promenades et des édifices.

Tel est le cas pour un minéral ou une substance quelconque. Suivant que les forces naturelles auront placé de telle ou telle manière les rues, les promenades ou les maisons de ces petites villes moléculaires, vous ressentirez une impression différente. Tout dépend là de l’architecte, ici de l’influence de la force prédominante.

M. SIEMAN. J’approuve de tous points la manière de voir de mes savants confrères, et, si la commission m’autorisait à garder la parole quelques minutes (oui ! oui !), j’ajouterais que des travaux personnels développant les vues de mathématiciens américains et étrangers me permettent d’avancer qu’un corps quelconque représente très-exactement et en miniature tout un système céleste comme celui que nous apercevons dans le ciel chaque soir ; la voie lactée. Les astronomes qui veulent bien m’écouter savent mieux que moi que la terre est une molécule parmi tous ces innombrables astres dont l’ensemble frappe nos yeux comme une longue traînée blanche.

La terre fait partie intégrante de la voie lactée. Hé bien ! un corps, quel qu’il soit, prenez, pour fixer les idées, le bois, l’or, le diamant, n’est qu’un amas de constellations moléculaires diversement groupées. Du grand au petit l’analyse est complète. Notre œil n’est pas fait pour apercevoir dans tous leurs détails ces étoiles et ces systèmes infiniment petits. Peut-être d’autres animaux mieux constitués que nous les aperçoivent-ils ?

Toujours est-il clair que, si vous pouviez construire un microscope d’une puissance considérable, vous arriveriez avec cet instrument à dédoubler les étoiles moléculaires de chaque petite voie lactée terrestre, comme on dédouble et comme on réduit les nébuleuses du ciel avec les télescopes. Affaire de coup d’œil. Vous verrez alors ce qui vous paraît être un amas confus se ranger avec une symétrie admirable.

Les corps seraient percés à jour ; vous découvririez d’énormes interstices, des espaces vides, comme les espaces planétaires ; puis, de place en place, des étoiles harmonieusement groupées, et tout autour de chacune d’elle, des atmosphères ; et, merveilleux spectacle ! tous ces petits astres moléculaires tourneraient avec une rapidité vertigineuse, décriraient des trajectoires plus ou moins obliques ; comme les gros astres du ciel ; puis, en augmentant encore la puissance de votre instrument, vous finiriez par voir tout autour de chacun des astres principaux d’autres petites étoiles, des satellites comme notre lune, opérant majestueusement et régulièrement leur mouvement de rotation : l’infiniment petit est si infiniment grand !

Tous ces mouvements sont si rapides qu’ils sont insaisissables pour l’homme ! ils sont suffisamment néanmoins pour l’impressionner !

Étranges résultats ! la chaleur, la lumière, messieurs, dont nous ne savions trouver la cause véritable, mais nous l’avons découverte, cette cause !

Ces mouvements infiniment rapides, ils nous choquent, ils nous touchent.

Directement ? non.

Ces petites étoiles ont des masses si petites qu’elles ne produiraient pas sur nous plus d’effet que les grains de sable qui voltigent dans l’air sur le Micromégas du Français Voltaire. Mais ces petits astres, qui grouillent en cadence dans leur milieu intermoléculaire, y trouvent une atmosphère de masse de même ordre que la leur ; ils agitent cette atmosphère ; ils y font naître des rides comme la pierre jetée dans l’eau produit des cercles concentriques. Et ces ondulations, répétées avec une vitesse de 400 billions par seconde et même de 1000 billions ! viennent nous heurter et déranger le mouvement des autres astres qui forment la charpente de notre corps.

Si ces chocs augmentent leur vitesse de translation ou de rotation, nous ressentons une impression de chaleur ; si, au contraire, les constellations de notre corps étaient animées de mouvements plus rapides, ces chocs nous feraient perdre de la vitesse, et nous éprouverions une sensation de froid.

Lorsque ces mouvements intermoléculaires se produisent dans des circonstances de masse et de vitesse données, ils impressionnent l’œil ; les ondulations de ces petites atmosphères si subtiles viennent frapper la rétine et mettent en vibration, à leur tour, les astres qui la constituent. Nous voyons, nous ressentons l’impression lumineuse. Je reviendrai sur ce point, du reste, dans la suite de la discussion. Je ne suis pas fâché d’avoir montré que les géologues, ou plutôt les minéralogistes, sont des astronomes, de véritables astronomes ; ils s’occupent d’astronomie moléculaire, au lieu d’étendre leurs explorations dans l’infini des espaces appropriés à l’étendue de la vue humaine.

Il n’y a de différence que dans l’ordre des grandeurs. S’il existait sur terre des animaux infiniment petits et intelligents, il pourrait s’y trouver de véritables astronomes dont les découvertes porteraient au même titre que nous sur la mécanique céleste de ces petits mondes lilliputiens. J’ajouterai encore, et je ne crois pas contrarier par là ni les astronomes ni surtout les minéralogistes, que l’astronomie est, sans qu’il y paraisse, dépendante de la minéralogie. Et le jour où nous aurons trouvé les lois qui régissent les groupements moléculaires, les lois qui gouvernent les mouvements de ces infiniment petits, les astronomes n’auront plus qu’à nous suivre.

M. NEWBOLD. Vous venez, messieurs (plus haut !) de montrer que les dernières particules des corps n’étaient que l’image réduite de ces grands corps célestes qui tourbillonnent dans les cieux : mais la terre elle-même n’est qu’une particule, qu’une molécule même de l’amas que nous désignons sous le nom de voie lactée. Nous avons là très-grossie, très-facile à étudier par conséquent, une molécule type qui nous donne l’aspect physique très-exact des dernières molécules infiniment petites dont l’agrégation forme tous les corps que nous voyons. Nous n’avons qu’à passer du grand au petit pour savoir ce qui se passe dans ces interstices moléculaires si infimes qu’ils échappent aux instruments les plus puissants.

Qu’est-ce que la Terre ? une sphère de 1 500 lieues de rayon dont les parties constituantes vont toujours en augmentant de densité de l’extérieur au centre.

Depuis l’origine, les matériaux ont pris place par ordre de densité, les parties lourdes au centre, les parties plus légères à la circonférence. Le plancher sur lequel nous marchons, le sol, véritable écorce rigide et élastique, n’est qu’une mince pellicule moins lourde que ce qui précède ; c’est un radeau continu flottant sur la matière interne ; on aura une idée de son épaisseur en la comparant à la peau d’une pêche.

Au centre, la matière a plus de masse ; ses mouvements sont plus rapides ; la température est élevée. À mesure qu’on monte, la masse de la matière est moindre, les mouvements diminuent de rapidité en se communiquant plus facilement à la matière déliée répandue dans l’espace, et la température est beaucoup moindre. Elle devient même à un certain point assez basse pour que les molécules matérielles se rapprochent et se juxtaposent assez près l’une de l’autre pour former un sol rigide. C’est l’écorce terrestre.

Au delà, la température est variable, directement soumise aux influences du soleil ! La matière est plus rare, les corps sont gazeux ; l’atmosphère aérienne succède à la croûte terrestre, et on y retrouve comme dans l’intérieur le même ordre de densités, beaucoup plus de matière à la surface que dans les couches élevées. Le fluide aérien va aussi en se raréfiant de plus en plus, pour se confondre à la limite avec la matière si ténue qui remplit les espaces. (On n’entend pas !) La suite de ces chiffres donnera un peu l’idée du décroissement successif de la masse de la matière, depuis le centre jusqu’à la périphérie :

|

Globe terrestre. |

Atmosphère. |

|

10, 8, 6, 4, 2, 1 |

1/2000, 1/4000, 1/6000, 1/8000 |

Il se produit, comme le montre cette proportion, un saut brusque au delà de l’écorce. La matière déliée qui a échappé à la combinaison et qui, par conséquent, a le moins de masse, surnage.

C’est l’excès de matière refoulée superficiellement par les réactions internes ; c’est une sorte de remous.

Peu à peu, cet excès de matière trouve sa place à l’intérieur, elle se casse lentement, se combine et disparaît. L’atmosphère de toutes les planètes dans l’immensité des temps se réduit ainsi successivement, elle se condense de plus en plus, entre en combinaison stable. Aussi ne faudra-t-il pas s’étonner de voir les hauteurs des atmosphères diminuer progressivement et leur limite se confondre de plus en plus avec la matière subtile et insaisissable des milieux interplanétaires.

Ce que je viens de dire, messieurs, pour notre globe en particulier, pour la molécule terrestre, s’adresse aussi bien à tous les astres, à toutes les molécules planétaires, à toutes les molécules constituantes des corps. Nous allons retrouver les mêmes détails, les mêmes caractères, les mêmes lois dans ces myriades de particules qui font cette table sur laquelle je m’appuie, cette main, cet encrier, tous les objets qui m’environnent.

Soulevez avec le levier d’Archimède l’un quelconque de ces petits mondes miniatures, la molécule qui forme ce morceau de sucre, par exemple ; voyez-les avec des yeux cent millions de fois plus forts que les vôtres. Cette molécule, on vous l’a dit, c’est un assemblage de plusieurs petits astres, d’atomes, si vous voulez leur donner un nom.

Mais remarquez comme c’est beau. Voici tout notre système planétaire. Il y a l’étoile principale, le soleil, puis les planètes secondaires qui tournent tout autour avec une vertigineuse vitesse.

Saisissez les détails et supposez qu’avec une pince sans contredit gigantesque pour ces ténuités sublimes vous enleviez un de ces petits astres.

Cela ne saurait être, quand bien même vous le pourriez, car enlever un astre serait détruire la pondération nécessaire à l’existence de l’ensemble. Vous enlèveriez le mouvement dont il est doué ; vous l’anéantiriez. Admettons néanmoins.

Eh bien ! vous retrouvez là et l’atmosphère et la croûte solide, ou tout au moins la matière plus condensée, et si vous allez jusqu’au centre, vous verrez les couches successives de cet atome imperceptible se disposer encore suivant l’ordre des densités.

Ainsi, un noyau à matière condensée, une atmosphère de moins en moins dense, voilà l’astre moléculaire, l’atome.

Rapprochez tous ces petits astres, vous les verrez tourner avec leurs atmosphères, vous aurez la molécule. Réunissez toutes ces molécules, vous aurez la particule, vous aurez la matière avec sa forme, telle que notre œil l’aperçoit.

J’ai insisté de mon côté, messieurs, sur ce point capital, car, vous le comprenez, la minéralogie et l’astronomie n’ont pas seules le privilège de cette étude. La géologie donne la clef de la composition intime et primordiale de la matière. Des déductions qui lui sont familières il est permis d’arriver jusqu’à la formation des éléments des corps, et par là de remonter jusqu’aux phénomènes d’affinité chimique, de cohésion, d’élasticité.

C’est ce que j’essayerai de faire et de prouver ailleurs et dans une occasion plus propice. La discussion a besoin de ne pas s’égarer[7].

M. SIEMAN. Je remercie notre honorable président des détails si intéressants qu’il a bien voulu donner pour confirmer ma thèse. J’ai bon espoir qu’elle éclaircira plus d’un point encore obscur dans la science.

M. STEK. M. le président serait-il assez bienveillant pour me dire si, dans son opinion, il y a aussi des montagnes et des soulèvements sur ces petits mondes moléculaires ; si les révolutions géologiques qui ont bouleversé notre globe s’y produisent également et modifient leur surface ?

M. NEWBOLD. Ceci ne saurait embarrasser personne, monsieur Stek. Les raisons qui sont bonnes sur terre le sont aussi dans ces mondes de l’infiniment petit. Les réactions intérieures proportionnées à la taille de ces planètes atomes doivent également modifier, travailler la surface ou la partie tout au moins la plus résistante qui doit se courber, se redresser, suivant l’action des forces mises en jeu. Il y a des montagnes et des vallées, soyez-en sûr, et qui mieux est, dont la direction et les accidents obéissent à des lois fixes et immuables. Dois-je vous rappeler que sur terre je crois qu’il a été prouvé par quelqu’un que personne ne connaît mieux que moi, qu’il n’y avait pas une chaîne de montagnes dont la direction fût confiée au hasard ? Toutes les montagnes se dirigent suivant des axes parfaitement fixes[8]. Encore mieux, un de mes amis que je regrette de ne pas voir parmi nous, M. l’ingénieur en chef Nuevopolis, a déduit de là des faits de symétrie admirable. Il n’est plus de petit accident de la surface terrestre, col, embouchure d’un fleuve, défilé, source, mines, dont la position exacte ne puisse se déterminer mathématiquement. Les anfractuosités du sol, les dépressions, tout s’est fait suivant une loi déterminée. Cette butte qui vous obstrue l’horizon, cette côte, cette vallée, sont-elles là plantées par un hasard aveugle ?

Non, mille fois non. Tout est harmonie. Le désordre n’est qu’apparent. M. Nuevopolis a mis, entre autres faits, parfaitement en relief cette loi singulière, à savoir que tout accident important, tel que source, nœuds, volcans, etc., se trouvait toujours aux 4 dixièmes de la longueur totale du groupe envisagé. Est-ce une rivière, prenez la ligne qui joint l’embouchure à la source. Marquez les 4 dixièmes, c’est là à coup sûr que vous rencontrerez l’accident le plus remarquable de ce cours d’eau : de même pour une chaîne de montagnes, un filon, etc.

Cette symétrie curieuse, monsieur Stek, je ne sais pas pourquoi je ne l’admettrais pas aussi bien pour les molécules et les astres moléculaires. Toutes ces ondulations du sol ne résultent que des vibrations de la matière ; elles obéissent aux lois de l’harmonie musicale. Et ce phénomène qui fait qu’une plaque entrant en vibrations sous l’influence d’un archet reste immobile par place fait aussi que certaines parties du sol se haussent et que d’autres se baissent ou ne quittent pas leur position première.

Les lois de la musique sont aussi celles de la géologie. Tout est dans tout. Il n’y a qu’un principe universel qui anime la matière et lui donne ses différentes formes et ses différentes propriétés. (Bien ! très-bien ! On entend.)

M. GREENWIGHT. Monsieur le président, les considérations très-importantes et très-intéressantes que nos honorables collègues et vous-même venez de si bien développer conduisent directement à des applications astronomiques d’une haute portée philosophique. Si la commission trouve que le débat géologique est épuisé, si les géologues nous autorisent à regarder la roche découverte par M Paxton comme d’origine réellement extra terrestre, je demanderai la parole pour entrer directement dans mon sujet, montrer par quelles phases les planètes et les corps célestes passent nécessairement, pour rechercher enfin de quel point du ciel nous est tombée cette volumineuse pierre météorite dont la présence ici peut modifier tant des idées admises sur la marche et l’équilibre des astres au milieu de l’espace.

La grosse horloge de James-House tintait alors ses sept coups sonores. Le soleil avait disparu à l’horizon. – Demain ! demain ! criait-on sur plusieurs bancs. – Demain, messieurs ! hurla sympathiquement l’honorable astronome : aussi bien la séance a été longue, et moi tout le premier je serai heureux d’en finir.

M. NEWBOLD. La parole est accordée à M. Greenwight… et la séance est levée. (Rires nombreux.) C’est un privilège qu’a le grand géologue d’accorder la parole, et, quand il se sent disposé à bâiller, de lever la séance. Il donne ainsi satisfaction au postulant et à lui-même.

À bientôt. Je crains de manquer le boat du fort Man et le courrier.

LETTRE V

La parole est à M. Greenwight. – La matière et le mouvement. – Comment se font les mondes ? – Les étoiles en vie. – Transformation des astres. – Comment certains astronomes peuvent encore assister en ce moment à la création de notre système solaire. – Pourquoi la Terre ne saurait être brune et Vénus blonde, Mercure roux et Mars albinos ?

La discussion va beaucoup plus vite que mes correspondances. Pour me mettre au pair et ne pas abuser de votre hospitalité, je suivrai un peu l’exemple des journaux quotidiens au moment des débats législatifs.

Je résumerai la discussion, en lui laissant son caractère, comme ils résument les débats insérés in extenso au Moniteur. Je sauterai également d’une séance à la suivante pour gagner de la place.

La parole est donnée à M. Greenwight.

M. GREENWIGHT. On a jusqu’ici, messieurs, parlé des infiniment petits de la nature ; je demande à insister à mon tour quelque peu sur les infiniment grands. M. Sieman, M. Newbold, notre honoré président, ont parfaitement résumé nos connaissances ou nos théories sur la constitution de la matière ; qu’il me soit permis d’en tirer des conséquences que je crois importantes pour la constitution de l’univers, et ensuite, avec l’agrément des naturalistes présents, sur la vie dans les planètes.

La matière, primitivement ténue et à l’état d’atomes indépendants, emplissait les espaces, inerte, immobile. Le Créateur lui imprima le mouvement, lui communiqua une certaine quantité de force à tout jamais impérissable. Cette force initiale et la matière, voici le point de départ de toutes les transformations qui ont été, sont et seront[9].

Toutes les forces physiques que nous voyons agir dans l’univers ne sont que les manifestations différentes des combinaisons de la matière et de la quantité de mouvements qu’elle possède. Au début, les atomes indépendants obéirent à la résultante des forces qui les sollicitaient. Ils se groupèrent par régions et par centres et tournèrent les uns autour des autres, suivant les lois de la mécanique. Ainsi se forma par place ce que nous avons appelé matière cosmique, véritable œuf ou embryon d’astre.

La matière condensée se groupa et continua sa route dans les espaces ; mais à mesure que les temps s’écoulaient, la réaction élastique s’opérait ; la quantité de mouvement de chaque centre cosmique diminuait pour aller se reporter ailleurs et rapprocher de nouveaux atomes indépendants. Ce qui se perdait en force ici, se gagnait ailleurs : c’est le sort commun ici-bas ; rien n’est stable.

À l’origine, chaque groupe était animé d’une telle vitesse que les atomes constitutifs tournaient dans des trajectoires très-allongées.

Vous savez que mouvement et chaleur sont synonymes ; l’un n’est que la manifestation de l’autre ; aussi ne vous étonnerez-vous pas qu’à cette époque la matière condensée fût à l’état de vapeur. Mais bientôt, nous l’avons dit, du mouvement s’échappa nécessairement et par suite de la chaleur ; la matière se refroidit ; les atomes constitutifs circulèrent dans des trajectoires plus resserrées ; la matière devint liquide, et l’astre, se dégageant des premières vapeurs indécises, se montra enfin sous sa forme sphéroïdale. Nous disons l’astre, il faudrait dire les astres, car de la matière condensée sort, au moment du refroidissement, plusieurs centres d’actions, et, par suite, autant d’astres, autant de mondes !

Notez que la quantité de mouvement perdue par cet astre embryonnaire pour n’en suivre qu’un parmi tous, elle fut rigoureusement et exactement gagnée par un autre centre d’action ; et ce qui, ici, avait amené la forme liquide et avait contribué à avancer l’astre, ailleurs déterminait un groupement d’atomes indépendants, une agglomération de matière à l’état de vapeurs, un nouvel embryon destiné à passer par différentes phases, comme le précédent, et à transmettre enfin sa force à un autre centre d’action. Ainsi et toujours !

Les temps passent et l’astre embryonnaire que nous avons distingué parmi toutes ces condensations de matière en travail perd de plus en plus de mouvement ; les atomes s’agglomèrent et forment des combinaisons diverses, tout en conservant leurs directions primitives ; les molécules prennent naissance ; puis, enfin, tous ces groupements particuliers qui affectent nos regards et qui nous donnent les diverses sensations correspondant aux divers corps de la nature.

Ce sont les petits mondes que vous avez précédemment si bien établis. L’astre prend tournure ; il se solidifie ainsi peu à peu à la surface, et cet écran ainsi formé retarde de beaucoup la déperdition du mouvement, soit le refroidissement de la matière.

Ainsi vous l’avez vu naître : il vit ; il a eu sa jeunesse, il a eu son âge viril ; il aura sa vieillesse ; il mourra. Suivons-le encore dans la série de ses transformations. Il ira se refroidissant sans cesse ; les conditions physiques dans lesquelles il se trouve ne cesseront de varier depuis la température la plus élevée jusqu’aux froids les plus grands que nous puissions imaginer.

Enfin, il arrivera certainement un moment où il n’aura plus à perdre de quantité de mouvement ; il en possédera juste tout autant que la matière subtile et ténue, que les atomes indépendants qui emplissent l’espace.

Sa température sera celle des espaces planétaires. Il aura atteint les dernières limites de la vie ; encore un peu et il ne sera plus. Il est bien mort, en effet ; mais la matière n’en reste pas moins encore agglomérée, condensée pour longtemps, non pas pour toujours, car ainsi tout l’espace se congèlerait peu à peu et deviendrait solide, ce qui exclurait l’idée de perpétuation de la force.

Non, il faut ne pas oublier qu’il n’est pas seul dans ce groupe ; il n’est qu’une pierre de l’édifice ; les astres qui ont même origine, mais qui possèdent encore de la vie, du mouvement, lui en cèdent et l’empochent de se désagréger jusqu’à ce que pour eux tous l’équilibre soit établi ; – alors la quantité de mouvement est la même ; la matière condensée n’a pas plus d’impulsion que la matière libre et indépendante des espaces ; elle reprend sa liberté ; les atomes se désagrégent ; les groupements moléculaires cessent ; l’astre s’évanouit ; la construction s’écroule ; les matériaux seuls subsistent pour aller ailleurs entrer dans de nouvelles combinaisons et subir de nouvelles métamorphoses. De la mort renaît la vie. Tout est dans tout.

Vous le voyez, messieurs, la matière est prise ici, là, partout, au sein des espaces, rapprochée par la force initiale, puis séparée par la même force, reprise ailleurs, composée de nouveau, et c’est un perpétuel travail de construction et de destruction. On peut dire qu’il n’existe pas un grain de sable, une molécule si infime qu’elle soit qui n’obéisse pas de tous points à cette loi nécessaire et immuable. Des forces secondaires la font et la défont ; en un mot, matière et mouvement, voilà la nature tout entière. (Bien ! bien !)

Ces généralités comprises, il m’est facile, messieurs, d’aborder mon sujet et de déterminer avec quelque précision, j’espère, le véritable âge relatif des planètes. Remontons à l’origine de la création de notre système, et remarquez bien, messieurs, que, si cette époque primitive, nous n’avons pu la voir, d’autres l’ont vue et assurément.

Supposez-vous, en effet, dans un astre très-éloigné présentant en ce moment les mêmes caractères physiques que la terre.

La lumière parcourt, vous le savez, 298 millions de lieues par seconde ; or, pour les habitants de cet astre, s’il est assez éloigné, la formation de nos mondes sera réalisée depuis des millions d’années, et cependant ils ne feront que de les apercevoir dans cette région du ciel. C’est une simple affaire de distance. Il faut, à la lumière qui relie les astres à ce coin de l’espace, le temps d’arriver jusqu’à ses habitants. Donc, encore en ce moment, beaucoup d’astronomes perdus dans les oasis du ciel ne font que d’assister à la création de notre système.

Qu’était-ce ? Comme toujours, un nuage vaporeux s’avançant dans l’espace à une température extrêmement élevée ; un ballon de vapeurs surchauffées. À la longue, le refroidissement s’est produit ; les vapeurs se sont contractées et condensées en certains points, obéissant à la résultante des forces qui les tenaient en équilibre. Là où avant il n’y avait qu’un globe opalisé de vapeurs brûlantes, il s’est formé de nouveaux petits globes moins chauds et plus condensés, solidifiés en partie, absolument comme de la vapeur d’eau répandue dans l’espace sort par refroidissement une multitude de gouttelettes d’eau.

La matière cosmique initiale s’est résolue en une pluie de gouttes rouges de feu, en une pluie d’astres, de mondes. Nous les voyons tous autour de nous ; maintenant encore ils emplissent l’espace environnant.