Paul Darcy

UN DRAME À RIO-DE-JANEIRO

Publication du groupe « Ebooks libres et gratuits » – http://www.ebooksgratuits.com/

Table des matières

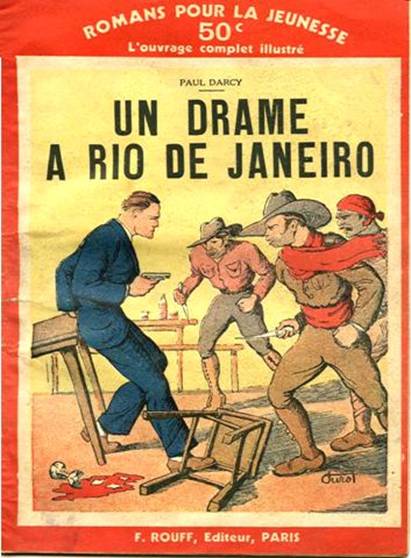

CHAPITRE PREMIER UN DRAME À RIO-DE-JANEIRO

CHAPITRE II UNE AGRESSION EN MER

CHAPITRE III LE BARRAGE DE FEU

CHAPITRE IV PRISONNIER DES INDIENS

CHAPITRE VI LE SECRET DE LA TOUR CARRÉE

À propos de cette édition électronique

CHAPITRE PREMIER

UN DRAME À RIO-DE-JANEIRO

Depuis que le directeur de la troupe théâtrale avec laquelle il était venu de France au Brésil s’était enfui en emportant la caisse, Maurice Hamard, un Français de vingt-cinq ans, acteur de son état, battait le pavé de Rio-de-Janeiro, à la recherche d’une situation honorable.

C’était un grand jeune homme, robuste et vigoureux, aux cheveux blonds, aux yeux bleus disant l’intelligence et la hardiesse.

Mais pour le moment, il avait l’air singulièrement abattu.

Son visage pâle révélait qu’il venait de subir de dures privations et, par instants, on lisait dans son regard un immense découragement.

Ce soir-là, à bout de forces et d’énergie, il était entré dans la salle basse d’un bouge à matelots situé sur le port afin d’acheter quelque nourriture avec sa dernière peseta.

Le patron, gros homme à la face bouffie de graisse et aux petits yeux fureteurs, vint lui servir, en traînant les pieds, ce qu’il demandait et, tristement, le jeune acteur se mit à manger.

À côté de lui, se tenait un groupe d’individus, aux faces patibulaires, dont les voix emplissaient la pièce de tumulte.

Un peu plus loin, dans un angle, un homme de bonne mine buvait un grog.

Soudain, un des consommateurs au sinistre visage se leva et se dirigeant vers le solitaire, bouscula violemment sa table au point de renverser son verre.

– Brute maladroite et stupide ! s’écria le buveur avec un fort accent américain.

– Caramba, tu m’insultes ! riposta son agresseur.

Et, se tournant vers ses compagnons, il ajouta, criant à pleine gorge :

– À moi, camarades à moi !

En même temps, il tira de sa ceinture un long poignard.

Mais le yankee, d’un vigoureux coup de poing à la mâchoire, l’envoya rouler à dix pas.

Les amis du bandit bondirent, coutelas en main et hurlant :

– À mort, à mort !

Celui-ci pâlit un peu.

Ils étaient dix contre lui.

Pourtant, résolument, revolver au poing, il fit face à l’attaque.

– Voilà un homme solide ! pensa Maurice Hamard à qui le visage de l’inconnu était sympathique.

Et, s’élançant de son coté, il s’écria :

– Tenez bon, gentleman, voici du renfort.

Mais le Français n’avait pas d’armes ; d’un rapide coup d’œil, il parcourut le bouge et, avisant un lourd tabouret, il s’en empara, le faisant tournoyer au-dessus de sa tête ainsi qu’une massue redoutable.

Puis, sans hésiter, il se rua au milieu des bandits.

Aussitôt, une lutte terrible s’engagea.

Les deux compagnons, retranchés dans un angle de la salle, se battaient comme des lions.

Le revolver du yankee et le tabouret du Français fonctionnaient de telle sorte tous les deux que, bientôt, cinq ou six Brésiliens furent hors de combat.

– N’ayez pas peur, il y en aura pour tout le monde ! Chacun sera servi son tour ! gouaillait Maurice Hamard, mis en bonne humeur.

Et les coups continuaient à pleuvoir de-ci de-là, heurtant un front, fracassant une mâchoire, brisant une épaule.

Des cris de douleur s’élevaient de toutes parts ; des jurons horribles retentissaient, mais les bandits ne lâchaient pas pied, espérant écraser sous leur nombre ces deux hommes qui faisaient preuve de tant de courage et de témérité.

Soudain, l’Américain poussa un hurlement terrible qui domina le vacarme effroyable.

Un des bandits, se glissant sournoisement par derrière, venait de lui planter sa navaja entre les épaules.

– Je suis touché gémit-il.

Pourtant, il eut encore la force de se retourner et d’abattre à bout portant son assassin qui n’avait point eu le temps de se jeter de côté. Puis, il s’effondra sur le sol.

Ce spectacle terrible sembla décupler les forces d’Hamard.

Sans se soucier du péril qu’il courait, il se rua sur ses ennemis qui, terrorisés par tant d’audace, s’enfuirent hors du bouge.

D’ailleurs, peu sortaient indemnes de l’aventure et ceux qui n’étaient pas blessés ne se souciaient point de poursuivre la lutte.

Néanmoins, l’un d’entre eux, un grand gaillard aux formes athlétiques qui dissimulait son visage sous un vaste feutre, se retourna sur le seuil de la porte :

– Nous nous retrouverons ! jeta-t-il d’une voix menaçante.

– Quand tu voudras ! répliqua le Français en faisant un pas en avant.

Mais l’autre s’éclipsa, disparaissant dans les ténèbres.

Alors, haussant les épaules d’un air de dédain, Maurice revint vers le blessé.

L’instant d’après, il s’agenouillait près de lui, le redressant avec des précautions infinies.

– Voulez-vous que j’aille chercher un médecin ? Demanda-t-il, voyant que l’Américain ouvrait les yeux.

Mais celui-ci hocha la tête et, d’une voix qui parvint au Français comme un souffle, il murmura :

– Inutile, j’ai mon compte. Jurez-moi seulement de faire ce que je vous demanderai et je m’en irai tranquille !

Maurice Hamard n’hésita point.

Étendant solennellement la main, il répondit :

– Je le jure.

Bien ! Prenez mon portefeuille et portez-le à Miss Eva Brant, à New-York. Son adresse est dans mes papiers ; veillez bien sur ce que je vous confie. Un nommé Pablo Vérez fera l’impossible pour vous le voler. C’est lui qui, ce soir, commandait la bande d’assassins.

– Serait-ce l’homme au feutre ? demanda Hamard, se souvenant brusquement de l’individu qui l’avait menacé avant de s’enfuir.

– Oui, c’est lui-même ! affirma le mourant. Dites à Eva que je suis mort. Adieu, brave ami inconnu !

Et se renversant en arrière, l’Américain expira.

– Me voici lancé dans une singulière aventure où il y aura, je crois, force horions à recevoir ! pensa Maurice Hamard. Ma foi, tant pis ! j’ai juré, j’irai jusqu’au bout.

D’un coup d’œil, il s’assura que le bouge était désert.

Le tenancier, lui aussi, avait disparu, sans doute pour aller chercher la police.

– Je n’ai donc plus rien à faire ici, murmura-t-il.

Ce disant, il glissa dans sa poche le portefeuille qu’il venait de trouver dans une poche intérieure du veston de l’Américain. Remettant l’examen des papiers qu’il contenait à plus tard, il s’arma du revolver de l’infortuné Brant puis, sortit à son tour, s’éloignant à grandes enjambées.

Rentré chez lui, il ouvrit le mystérieux portefeuille.

Des papiers au nom de Dick Brant et une forte liasse de billets de banque s’y trouvaient, ainsi qu’un sachet de cuir fermé et une grande enveloppe scellée à l’adresse de miss Eva Brandt, à New-York.

– Voilà qui va bien ! fit-il à mi-voix.

Puis, après quelques secondes de réflexion, il ajouta, se souvenant des dernières paroles de l’Américain :

– Mais attention au fameux Vérez ! Dommage que je n’aie pas vu sa vilaine physionomie !

Deux heures plus tard à bord du paquebot l’Éclair » sur lequel il avait payé son passage avec les bank-notes du pauvre Américain, Maurice Hamard quittait Rio-de-Janeiro pour New-York.

Après une heureuse traversée, ce fut sans encombre qu’il arriva dans cette ville. À peine débarqué il se fit conduire chez Miss Eva Brant.

Une vieille négresse lui ouvrit la porte d’un modeste appartement situé dans une maison de pauvre apparence.

– Miss Eva Brant ? demanda le jeune homme.

– Véné avé moi ! répondit la négresse.

Elle introduisit le visiteur dans une étroite pièce où une jeune fille de vingt ans, à la courte chevelure brune bouclée s’occupait à un ouvrage de tapisserie.

À l’entrée du Français, elle releva la tête, laissant voir un joli visage que deux grands yeux noirs éclairaient et demanda :

– Vous avez demandé à me voir, monsieur ?

– Oui, miss, balbutia Maurice, ne sachant comment annoncer la funeste nouvelle dont il était porteur, miss, votre frère…

– Vous venez de la part de mon cher Dick ? s’écria miss Eva en saisissant les deux mains du jeune homme.

– Oui.

– Oh ! parlez, je vous en prie ; pourquoi vous envoie-t-il vers moi ? Et comme il ne répondait pas tout de suite, se demandant s’il aurait la force d’aller jusqu’au bout de sa douloureuse confidence, elle s’écria d’une voix inquiète :

– Lui serait-il arrivé malheur ?

– Miss, miss, ayez du courage !

– Ah ! gémit l’infortunée en éclatant en sanglots… Dick, mon cher, mon bon frère est mort…

Devant ce désespoir, Maurice ne savait que dire.

Tout à coup la jeune fille se redressant, s’exclama, refoulant les larmes qui lui montaient aux yeux :

– Racontez-moi, monsieur, comment cela est arrivé ! Vous devez le savoir, puisque Dick vous a envoyé ici.

Il n’y avait pas moyen de cacher plus longtemps la vérité à la jeune fille.

En quelques mots Hamard raconta ce qu’il savait et comment Dick lui avait désigné Vérez comme son assassin.

En entendant le nom du bandit, Eva ne put réprimer un haut-le-corps.

– Vérez ! s’exclama-t-elle. Ainsi, c’est cet ancien serviteur de mon père !

Et, comme le Français la regardait, surpris, elle expliqua à son tour que, seize ans auparavant, ses parents, grands planteurs du Brésil, avaient péri une nuit, mystérieusement assassinés dans leur demeure incendiée.

La vieille Miyala, sa servante, l’avait emportée ainsi que son frère et, après bien des vicissitudes, les avait conduits à New-York.

Les deux jeunes gens étaient restés seuls, auprès de la dévouée négresse.

Leur avoir se réduisait à peu de chose.

Aussi se désespéraient-ils, lorsque, fouillant un jour dans les papiers de famille, Dick avait découvert la trace d’un trésor enfoui par son père dans les caves de la maison qu’il habitait jadis.

Plein d’espoir, il était donc retourné au Brésil où il venait de périr si tragiquement.

Enfin, Eva se tut.

– Que comptez-vous faire, à présent ? interrogea Maurice Hamard.

– Venger mon frère puisque je connais son assassin ! s’écria la jeune fille dont les beaux yeux brillaient d’un feu sombre et dont le visage avait pris une expression de farouche résolution.

– Eh bien ! fit le Français, si vous y consentez, je vous aiderai, miss, dussé-je y consacrer toute ma vie !

– Merci, monsieur, murmura Eva, toute émue. J’accepte votre concours car j’aurai besoin d’un ami sûr et dévoué.

CHAPITRE II

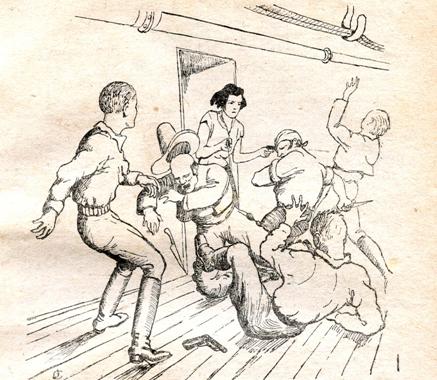

UNE AGRESSION EN MER

Le soir même, tandis que la vieille Miyala pleurait sur la mort de son jeune maître bien-aimé, Maurice et Eva examinèrent le contenu du portefeuille.

Le sachet de cuir contenait dix-sept gros diamants d’une grande valeur.

Dans les papiers placés dans l’enveloppe adressée à la jeune fille, Dick expliquait que Vérez s’était emparé des propriétés des Brant.

À plusieurs reprises, il avait tenté de le faire assassiner.

– Ce bandit, écrivait-il, soupçonne que j’ai trouvé l’emplacement du trésor qui est enfoui au fond d’un caveau de la tour carrée sur la plantation ainsi que l’indique le plan ci-joint.

En effet, les deux jeunes gens découvrirent un plan exact de l’ancienne demeure des Brant.

Maintenant que les nouveaux amis étaient amplement renseignés, il ne leur restait plus qu’à établir leur plan de conduite.

C’est ce que Eva ne manqua point de faire.

– Quand partirons-nous ? demanda-t-elle, s’en remettant déjà du soin de préparer leur voyage à ce jeune homme qui s’était si spontanément dévoué à sa cause.

Maurice Hamard réfléchit durant quelques secondes, puis, relevant la tête, il répliqua :

─ Quinze jours sont nécessaires à nos préparatifs.

– Bien. Faites de l’argent avec ces diamants, nous en aurons grand besoin.

Quatre bandits s’abattirent sous ses

coups

Deux semaines plus tard, la goélette à vapeur « Généreuse », quittait l’Amérique, emportant à son bord Maurice Hamard et Eva Brant.

Naturellement, Miyala qui n’avait point voulu quitter sa maîtresse, était du voyage.

Les jeunes gens avaient loué ce navire, avec lequel ils comptaient gagner le fleuve Amazone et remonter jusqu’au Rio Males, sur les bords duquel s’étend la plantation des Brant.

La traversée s’annonçait bien.

Le temps était des plus favorables et le capitaine Jacobs, commandant de la « Généreuse » semblait content.

Un soir, alors que Maurice et Eva venaient de se retirer dans leur cabine respective, le capitaine commença à faire une ronde, selon sa coutume.

Soudain, tandis qu’il s’apprêtait à gravir l’escalier conduisant aux cabines des passagers, un léger bruit lui fit prêter l’oreille.

Comme tout semblait être retombé dans le silence, il se décida à avancer, pensant qu’il avait été le jouet d’une illusion.

Mais à peine avait-il franchi cinq ou six degrés qu’il se trouva en face d’un matelot qui à sa vue, ne put réprimer une exclamation de surprise :

– Diable !

Étonné, Jacobs interrogea :

– Que fais-tu là, Custino ?

Mais le marin ne répondit point.

Le capitaine s’apprêtait à renouveler sa question lorsque son interlocuteur, se baissant brusquement, se précipita en avant, le culbutant d’un coup de tête en pleine poitrine.

Certes, le brave officier, ne s’attendait point à une telle manœuvre, sans quoi, il l’eût bien évitée.

Mais elle avait été si vivement exécutée, qu’il n’eut point le temps de la parer et qu’il tomba à la renverse en reculant.

– À moi !

Cet appel parvint à Maurice, qui venait à peine de s’étendre sur son étroite couchette.

Enfilant ses vêtements en toute hâte, s’armant de son revolver, le Français s’élança dans le couloir.

À peine avait-il fait quelques pas que quatre hommes se jetèrent sur lui cherchant à, l’immobiliser.

– Arrière, drôles ! gronda le jeune homme en déchargeant son revolver.

Deux détonations claquèrent et un nombre égal d’hommes tomba pour ne plus se relever.

Déjà le Français s’apprêtait à bondir vers l’endroit où les cris du capitaine Jacobs retentissaient, mais d’autres bandits surgissaient de tous les points du navire.

Maintenant le Français se trouvait entouré par des visages haineux, des mains se tendaient vers lui, prêtes à le saisir.

Un instant, Hamard se crut perdu.

Comment allait-il faire pour résister à une pareille bande ?

Mais de l’autre côté du couloir, derrière les bandits, une porte venait de s’ouvrir, et Eva Brant, elle-même, parut sur le seuil, un revolver dans chacun de ses petits poings crispés.

Sans hésiter, la jeune fille se portait au secours de son ami. Quatre bandits s’abattirent sous ses coups de feu.

Le bruit de la fusillade avait réveille le second du bord, qui, à son tour, accourait.

Ce renfort déconcerta les assaillants qui, au nombre d’une demi-douzaine, battirent en retraite sur le pont.

Cependant, le capitaine Jacobs s’était relevé.

– En avant ! cria le brave officier.

Sur ses pas, Eva, Maurice et le second, s’élancèrent dans l’escalier. Là, une fusillade terrible les accueillit. Puis, les mutins se ruèrent sur eux en une charge désespérée.

Un terrible corps à corps commença.

Au cours de cette lutte, Maurice Hamard qui cherchait à maîtriser un des marins, lequel semblait des plus acharnés, sentit soudain que la chevelure rousse de celui-ci lui demeurait aux doigts.

Profitant de sa surprise, l’homme dont il venait d’arracher la perruque le renversa d’un croc-en-jambe.

Le Français essaya bien de se retenir mais il était trop tard. Déjà, il s’écroulait sur le dos.

Son adversaire, les yeux brillants de haine, levait son coutelas dans l’évidente intention de le lui plonger dans la poitrine, lorsqu’Eva, d’un coup de crosse sur la nuque, le força à lui faire face.

Alors elle poussa un cri :

– Pablo Vérez !

Se voyant reconnu, le misérable proféra un terrible juron puis, d’un bond il s’enfuit vers l’arrière de la « Généreuse. » où deux de ses compagnons, seuls survivants de la bagarre, le rejoignaient un instant après.

Les bandits, à l’aide d’une corde, sautèrent dans un canot que la goélette traînait en remorque et, ayant tranché cette amarre, disparurent dans la nuit.

– Donnons la chasse à, ces misérables ! s’écria Maurice. Mais le capitaine Jacobs hocha la tête :

– C’est impossible ! murmura-t-il, le brouillard qui couvre cette mer hérissée d’écueils, nous interdit de quitter la route habituelle des navires.

En effet, une brume épaisse, chose rare sous ces latitudes, environnait la goélette.

Force fut donc de se rendre au sage avis du capitaine.

– N’importe, gronda le Français, que ces drôles se tiennent bien, car si jamais je les rencontre à nouveau sur ma route…

Un geste de menace termina sa phrase.

À cet instant, le second remontait du poste de l’équipage.

Il avait l’air si bouleversé, que le capitaine Jacobs ne put s’empêcher de l’interroger.

– Qu’y a-t-il donc Pedro ?

Alors celui-ci, encore tout effaré de l’aventure, conta qu’il venait de trouver tous les marins demeurés fidèles, en proie à un profond sommeil dû sans doute à un narcotique.

Grâce à ce moyen, Vérez engagé sous un faux nom, avait espéré s’emparer des documents que détenait miss Eva Brant.

– Nous l’avons échappé belle ! conclut Hamard.

Et, sans vous, mon ami, j’étais un homme mort ! fit le capitaine en lui tendant la main. Croyez bien que jamais je n’oublierai cela.

– Bah ! c’est la moindre des choses. Vous en eussiez fait tout autant à ma place.

– N’importe ! puisque les circonstances ont voulu que ce fut moi qui eus besoin de secours, je tiens à vous exprimer ma vive reconnaissance.

Très émus, les deux hommes se serrèrent la main.

Sur ce, chacun regagna sa cabine.

Sans autres incidents, la « Généreuse » arriva à San-Lupe, port situé à l’embouchure du fleuve Amazone.

On séjourna une semaine dans cette ville afin d’y refaire du charbon.

Une après-midi que Eva et Maurice, suivis de Miyala, flânaient par les rues de la cité, miss Brant, ayant acheté une banane à un marchand ambulant, tendit en paiement à cet homme une piécette blanche.

Celui-ci la prit, puis se mit à l’examiner attentivement, la tournant, la retournant, la soupesant, la grattant de l’ongle à plusieurs reprises.

Avec surprise, les deux jeunes gens avaient suivi ce manège du regard.

Mais où leur stupéfaction ne connut plus de bornes, ce fut lorsque l’homme, les fixant bien en face, s’exclama d’une voix sourde et menaçante.

– Votre pièce est fausse !

– Que dis-tu ; drôle ? s’écria Maurice dont les poings se crispèrent.

– Je dis que la pièce que vous m’avez donnée est fausse !

– Vous êtes des filous, des faux monnayeurs, et je vais vous faire arrêter. Aux cris du marchand, une bande d’individus avait envahi la rue, formant cercle autour des jeunes gens.

– Qu’on les fouille ! cria alors le mercanti, ils ont de la fausse monnaie.

Déjà dix mains s’avançaient dans la direction d’Eva Brant et de son compagnon.

– Le premier qui me touche, je le brûle ! jeta Maurice Hamard, tirant un revolver tandis qu’il tentait de se dégager, repoussant de l’épaule les plus rapprochés de ses antagonistes.

Un murmure de menace s’éleva des rangs de la foule qui allait sans cesse grossissant.

En effet, les jeunes gens avaient commis l’imprudence de se hasarder dans l’un des quartiers les plus mal famés de la petite cité où gauchos en rupture de pampas, vaqueros, ayant sur la conscience quelques mauvais coups, vivent à peu près sûrs de l’impunité.

On les avait reconnus pour des étrangers et, de toute évidence, on était disposé à leur faire un mauvais parti.

Des têtes curieuses se montraient aux fenêtres des maisons voisines, chacun semblait désireux de voir comment tournerait ce spectacle inusité.

À ce moment, Eva Brant, qui promenait alentour des regards inquiets, cherchant un improbable agent de police tressaillit légèrement.

Dans un personnage se dissimulant à demi sous un porche plein d’ombre, situé de l’autre côté de la rue, elle avait cru reconnaître Pablo Vérez.

Un coup d’œil plus attentif eut tôt fait de lui démontrer qu’elle ne s’était point trompée.

– Nous sommes perdus, murmura-t-elle en se penchant à l’oreille de son compagnon, qui continuait à, discuter avec le marchand et ses acolytes, Pablo Vérez est là, qui nous guette.

D’un signe, elle indiquait le personnage ; Maurice le reconnut à son tour.

– Parbleu ! Je me disais aussi que tout cela n’était point naturel, grommela-t-il.

À présent, le Français comprenait en quel guet-apens son amie et lui venaient de tomber.

Le vendeur de bananes était d’accord avec Pablo qui lui avait fait la leçon et les individus qui prétendaient fouiller les étrangers étaient également à la solde du Brésilien.

Sous couleur de s’assurer que les poches des jeunes gens ne recélaient point de fausse monnaie, on les dépouillerait de tout ce qu’ils portaient, argent, papiers.

De la sorte, Pablo Vérez espérait bien entrer en possession du portefeuille de Dick Brant que sa sœur ou Hamard devait porter sur eux. Le plan était tout à la fois simple et ingénieux.

Plus tard, les volés pourraient déposer une plainte entre les mains des autorités, celles-ci ne parviendraient jamais à découvrir les voleurs.

Ces réflexions s’étaient formulées instantanément dans l’esprit de Maurice Hamard, de son côté, Eva les avait faites également, et maintenant la situation leur apparaissait sous son véritable jour.

– Que faire ? balbutia la jeune fille.

Maurice eut une courte hésitation ; puis, prenant brusquement un parti, il entraîna sa campagne vers une petite place s’ouvrant à quelques pas de là.

Pour y parvenir, il dut culbuter au passage deux ou trois mauvais drôles, qui tentaient de lui barrer le chemin mais la chose fut vite faite.

Cette place était ombragée par des arbres séculaires ; un marché aux bestiaux devait s’y être tenu au cours de la matinée, car un certain nombre d’animaux stationnaient encore là, attachés à des piquets.

Leurs gardiens s’étaient rendus dans des cabarets du voisinage ; on percevait leurs cris, leurs rires, mêlés aux sons des guitares, des accordéons.

– Voilà notre affaire, miss, murmura Maurice. Surtout, ne craignez rien… Je réponds de tout !…

Sans perdre un temps précieux à fournir de plus amples explications à la jeune fille, Hamard la poussa derrière le tronc d’un gros arbre auquel miss Eva s’appuya, défaillante.

La foule, un instant surprise par la brusque retraite des étrangers, se lançait à présent sur leurs traces, en proférant des menaces et des cris de mort.

Cette clameur sauvage parut inquiéter les bœufs demeurés aux piquets, déjà plusieurs redressaient la tête, regardant du côté d’où venait tout ce bruit.

Prestement, Maurice tira le poignard qu’il portait dissimulé dans sa ceinture et trancha les entraves de quatre animaux placés à l’extrémité du parc improvisé, non loin de la rue par laquelle débouchait la populace.

Cela fait, il piqua la croupe des pauvres bêtes avec la pointe de son arme.

Déjà surexcités par les vociférations des survenants, les bestiaux rendus furieux par les piqûres de la lame, se jetèrent en avant et foncèrent tête baissée, cornes basses, droit devant eux, chargeant la foule qui arrivait.

– Bravo, la corrida ! s’exclama Maurice Hamard enthousiasmé qui, leste comme un clown, il avait réussi à se jeter hors de l’atteinte des cornes et des pieds des animaux.

Comprenant que, désormais, il n’avait plus besoin de s’en mêler, il se hâta de se réfugier auprès de miss Brant toujours à l’abri derrière son arbre.

De là, les jeunes gens pouvaient espérer jouir en toute sécurité du spectacle qui s’offrait.

Cependant, les gardiens du troupeau comprenant que quelque chose d’anormal se passait sur la place, accouraient, délaissant cartes, dés, ou danseuses.

Leur intervention acheva de porter le désordre à son paroxysme. La charge des bœufs était lancée ; désormais, rien ne pouvait plus l’arrêter.

Aux cris de mort succédèrent des cris d’effroi.

Devant les bêtes furieuses, les bandits de Pablo Vérez et la populace effrayés, se mirent à fuir éperdument.

En un instant, la rue fut déserte.

– Et maintenant, filons ! s’exclama Maurice en riant.

Le conseil était bon.

En effet, une fois les bœufs passés, l’ennemi pouvait revenir. Les deux jeunes gens regagnèrent le port et leur goélette.

– Cher ami, je n’aurais jamais eu cette idée, dit Eva, une fois en sûreté.

Maurice Hamard eut un geste d’insouciance.

– Bah ! répliqua-t-il en pirouettant sur ses talons, nous n’en avons que de pareilles en France.

Et comme Eva le regardait en souriant, il revint vers elle, l’air soudainement grave :

– Seulement, ajouta-t-il, tenons-nous bien… Vérez nous guette ! Puisque les requins de l’Atlantique n’en ont pas voulu, gare à nous ! À cet instant le capitaine Jacobs arrivait sur le pont.

En quelques mots, le Français le mit au courant de ce qui venait de se passer.

Le brave officier hocha la tête, le front soucieux.

Pourtant, bientôt, un sourire vint éclairer sa bonne face rasée.

– Demain, nous serons loin ! annonça-t-il. La « Généreuse » peut partir ce soir même.

– C’est ce que nous avons de mieux à faire ! approuva Maurice. N’est-ce pas, miss Eva ?

Certes, d’autant plus qu’il me tarde d’arriver à l’ancienne plantation de mes parents et de rentrer en possession de leurs biens.

– Voilà qui n’ira pas tout seul ! murmura Hamard.

Mais, se tournant vers Jacobs, il ajouta cependant :

– Mais nous y parviendrons ! Je l’ai juré et un Français ne saurait manquer à sa parole.

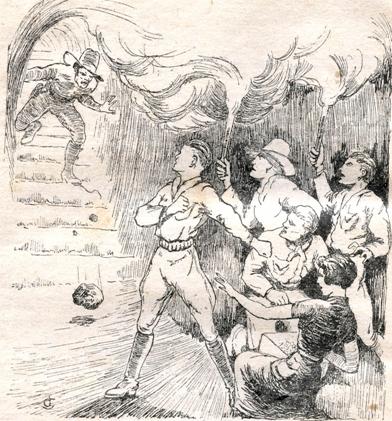

CHAPITRE III

LE BARRAGE DE FEU

Quand le lendemain, vers onze heures, Eva Brant, monta sur le pont, elle put contempler l’Amazone dans toute son étendue. À toute vapeur, la goélette remontait l’immense fleuve.

Longtemps, la jeune fille resta accoudée au bastingage, considérant d’un regard ravi le spectacle qui s’offrait à sa vue.

Mais, tout à coup, la cloche annonçant le déjeuner, se mit à tinter. Dans l’étroite salle à, manger, miss Eva retrouva Maurice Hamard et le capitaine Jacobs que Miyala s’apprêtaient à servir.

Le repas se passa sans incident.

Au dessert, on apporta des grenades achetées la veille à San-Lupe. C’étaient de merveilleux fruits, rouges et juteux à souhait.

Mais à peine le jeune Français en eût-il porté une à ses lèvres que d’un geste brusque il arracha le fruit que Eva allait goûter.

– Que faites-vous ? s’écria-t-elle surprise.

– N’en mangez pas ! bégaya Maurice, ces grenades sont empoisonnées.

Et tandis qu’une sueur froide mouillait son front, il s’abattit comme une masse.

– Mon Dieu ! il se meurt ! s’écria Eva en s’élançant vers lui. À son tour, Jacob se précipita.

Heureusement, le vaillant garçon avait à, peine goûté au dangereux fruit.

Des soins empressés et un contrepoison énergiques, le rappelèrent bientôt à la vie.

Son premier regard fut pour Eva Brant qui, agenouillée près de lui, sanglotait éperdument.

– Vous êtes bonne, miss, de pleurer pour moi.

– N’êtes-vous pas mon seul ami ? répondit-elle. Que deviendrais-je sans vous, livrée à ces bandits ?

Tandis que ces propos s’échangeaient entre eux, le capitaine Jacobs s’était éloigné de quelques pas, tout en murmurant :

– Mais comment ces grenades se trouvent-elles ici ?

Et haussant la voix, il s’écria :

– Qu’on m’envoie le maître-coq !

Le cuisinier du bord, un nègre de Virginie, arriva aussitôt.

– Mr capitaine m’a demandé ? questionna-t-il dans son jargon.

– Oui, où as-tu pris ces fruits ?

Interdit, le cuisinier considéra l’officier, se demandant ce qui pouvait motiver l’air courroucé de ce dernier.

Mais déjà le capitaine Jacobs reprenait menaçant :

– Dis la vérité où je te fais pendre !

Voyant que son chef se fâchait, le nègre se hâta de répliquer :

– Une femme de San-Lupe me les a apportés hier soir, en disant que la jeune miss les avait achetés en ville !

Maurice Hamard et Eva Brant avaient entendu.

– C’est bien certainement encore un coup de Pablo Vérez ! murmura le premier.

Quant à la jeune fille, elle s’écria en frappant ses deux petites mains l’une contre l’autre :

– Il faut avertir la police !

Cependant, le capitaine Jacobs continuait à interroger le cuisinier. À la fin, bien convaincu de sa sincérité, il le renvoya.

Puis il revint vers les jeunes gens.

– N’en faites rien, mes amis, prononça-t-il, répondant à, l’exclamation de miss Eva. Si vous mettiez la police dans vos affaires, on commencerait bien certainement par arrêter M. Hamard.

─ Moi ? s’écria le jeune homme qui se refusait à croire le témoignage de ses oreilles.

– Oui, vous, d’ailleurs vous allez en juger, reprit Jacobs en sortant de sa poche un journal qu’il tendit au Français.

« Dans cette feuille que j’ai lue hier, par hasard, un entrefilet m’a appris que vous étiez recherché comme étant l’assassin de mister Dick Brant.

– Moi ? s’écria le Français. C’est impossible. Comment cela serait-il possible ?

– En vertu d’une dénonciation anonyme.

– Mais c’est épouvantable, murmura Eva.

– Oui, c’est affreux ! fit Maurice.

Le capitaine Jacobs hocha pensivement la tête.

– Vous savez bien, mon cher ami, fit-il, que je n’ai jamais douté de vous. Mais, pour en revenir à ce qui nous occupe, vous comprenez bien qu’avant que vous ayez pu prouver votre innocence, des mois s’écouleront.

– Certes !

– Soyez donc bien sûr que Vérez mettra à profit tout ce temps pour nuire à miss Eva.

– Évidemment !

– Donc, reprit le brave officier, il nous faut aller au plus pressé. Emparons-nous d’abord du trésor. Ensuite, vous vous expliquerez avec la justice brésilienne.

C’était sagement raisonné.

Eva et Maurice le comprirent.

Aussi résolurent-ils de suivre cet avis.

On continua donc de remonter le fleuve Amazone sur lequel, peu a peu, les bateaux se faisaient rares.

Les rives apparaissaient inhabitées et couvertes d’une végétation luxuriante.

Souvent Maurice et Eva contemplaient, durant de longues heures, ce splendide paysage en causant de l’avenir et des nombreux obstacles qui leur restaient à vaincre !

Ni l’un ni l’autre ne se dissimulaient qu’ils n’étaient pas au bout de leurs peines !

Que faisait Vérez maintenant ? Que machinait-il contre eux ?

Voilà ce que les deux jeunes gens se demandaient avec une inquiétude sans cesse grandissante.

Parfois, le capitaine Jacobs venait se joindre à eux, et sa bonne humeur, sa foi en l’avenir leur rendaient quelque courage.

– Bah ! disait-il, j’ai à bord quinze marins dont je réponds comme de moi-même. Que les bandits viennent se frotter à la « Généreuse » et ils verront un peu.

Et l’officier éclatait d’un joyeux rire.

Au fond, il n’était pas plus rassuré que ses jeunes amis mais, ayant plus l’habitude des périls, il les affrontait avec un cœur plus tranquille.

La vieille Miyala, reconnaissant les lieux traversés jadis, chantait du matin au soir des complaintes nègres qui faisaient la joie de tout l’équipage. Elle disait la beauté de son pays natal, les nuits bleues au bord des rivières, la poésie des vastes plaines herbeuses où paissent d’immenses troupeaux.

Par une admirable soirée, comme on en voit seulement sous les tropiques, alors que la goélette glissait légèrement sur les eaux solitaires du fleuve, miss Brant, Maurice Hamard et Jacobs causaient tranquillement, quand la voix de la vigie se fit entendre, résonnant dans le grand silence :

– Un barrage, par l’avant !

Déjà le capitaine se dressait tout en grommelant :

– Que chante-t-il ?

À cet instant, la « Généreuse » suivait un bras étroit de l’Amazone, coulant rapidement entre une grande île et la rive droite.

– Diable ! Mais c’est la vérité ! s’exclama le capitaine qui s’était penché par-dessus le bastingage et scrutait l’horizon.

– Qu’y a-t-il donc ? firent en même temps Maurice et Eva.

– Voyez vous-même ! répliqua l’officier en désignant du doigt un point en avant du navire.

Miss Brant et son compagnon le rejoignirent en toute hâte, portant leurs regards vers l’endroit indiqué.

Là-bas une masse sombre barrait le chenal dans toute sa largeur.

– Qu’est-ce que cela peut bien être ? murmura le Français dont la stupéfaction était à son comble.

– Je ne sais, dit le capitaine Jacobs.

Soudain un juron lui échappa.

– Tonnerre, il me semble que cela se déplace !

En effet, la masse descendait rapidement au-devant du navire. Bientôt, elle en fut proche.

Et brusquement une haute flamme en jaillit, les éblouissant de sa vive lueur.

En un instant le barrage sombre se transforma en un véritable brûlot qui s’avançait rapidement dans la direction de la goélette.

– Nous sommes perdus ! cria une voix partie de l’avant.

– Silence, tonna le capitaine Jacobs d’une voix de stentor. Timonier, la barre dessous, toute et virons de bord au plus vite ! L’ordre s’exécuta rapidement.

« La Généreuse » rebroussant chemin se mit à redescendre l’Amazone à toute vapeur.

Il était temps !

Déjà de nombreuses flammèches, poussées par le vent d’ouest, s’abattaient sur le pont, risquant de tout embraser.

Maintenant, grâce à la présence d’esprit du capitaine, le bateau distançait le brûlot.

Parvenu à l’extrémité de l’île, Jacobs rangea son navire derrière cet abri, afin de laisser passer l’énorme barrage descendant au fil de l’eau.

Bientôt, il apparut tout entier.

C’était un énorme assemblage d’arbres abattus sur lesquels on avait entassé une grande quantité de bois mort, de paille et d’herbe sèches.

– Mais quelle peut être la cause de cet incendie ? demanda Eva impressionnée.

Maurice Hamard ne se souciait point d’augmenter les inquiétudes de la jeune fille.

Aussi, bien qu’il ne pensât pas un mot de ce qu’il disait, répondit-il évasivement :

– Je ne sais… Un accident, sans doute.

Mais le capitaine Jacobs qui, fort soucieux, n’avait point prêté attention au ton du jeune homme, murmura :

– Croyez-vous ? À mon avis, le hasard seul n’a pas assemblé ainsi ces arbres et ces combustibles divers !

– Non, il y a autre chose.

– Que supposez-vous donc ? interrogea miss Brant en se rapprochant de l’officier.

– Tout, sauf quelque chose de bon !

Au loin cependant le brûlot s’éloignait, portant vers la basse Amazone sa sinistre lueur.

Le capitaine Jacobs, Maurice et Eva, poussèrent un même soupir de soulagement.

Une fois de plus, ils l’avaient échappée belle !

Tout à coup, à l’instant où Jacobs allait donner l’ordre de se remettre en route, un cri d’alarme poussé par un marin, fit sursauter les passagers.

– Qu’est-ce encore ? grommela l’officier, ma parole…

Mais Maurice Hamard l’interrompit.

– Attention, capitaine.

En effet, s’étant retourné, le Français venait d’apercevoir une horde d’Indiens, qui, profitant du désarroi général, s’étaient hissés sur le pont de la « Généreuse ».

– Tonnerre ! jura Jacobs.

Et se tournant vers ses hommes, il hurla :

– En avant, mes enfants !

Les matelots, un instant surpris, se rallièrent autour de leur capitaine.

Déjà Maurice et Eva avaient mis le revolver en main, imitant le courageux officier.

Les Peaux-Rouges étaient armés de lances et de haches.

Les peaux-rouges étaient armés de

lances et de haches.

Poussant de furieuses clameurs, ils les brandirent, accourant au-devant du petit groupe.

Un combat acharné s’engagea.

Avec des hurlements de bêtes fauves, les Indiens cherchaient à percer de leurs lances les marins.

Mais ceux-ci ne lâchaient pas pied, faisant preuve d’un courage, d’une énergie vraiment surhumains.

Tout à coup, au milieu du fracas de la lutte, la voix de Maurice Hamard s’éleva, clamant :

– Ah ! misérable.

C’est qu’il venait d’apercevoir, derrière les sauvages qu’il excitait de la voix, Pablo Vérez, une carabine à la main.

Cette fois, il n’avait point dissimulé son visage.

Bien certainement, il comptait que la chance tournerait en sa faveur.

Il attendait sans doute le moment favorable pour abattre d’une balle la malheureuse Eva.

C’est ce que pensa le Français.

– Coquin, il ne sera pas dit que tu mettras ton infâme projet à exécution ! gronda le jeune homme.

Et, sans prendre garde au danger qu’il courait en agissant ainsi, il s’élança en avant dans la direction du forban.

Mais des Indiens tâchèrent de lui barrer le passage.

Quelques coups de revolver ouvrirent une trouée sanglante à travers les rangs de ses ennemis.

Maintenant, Pablo Vérez n’était plus qu’à trois pas de lui.

– Ah ! je te tiens ! rugit Maurice.

Son bras se leva avec la promptitude de l’éclair et son revolver brilla tout près de la tempe du misérable.

Il pressa la détente. Seul, un bruit sec se fit entendre. Le chargeur était vide.

Avec un cri de rage, Hamard jeta l’arme inutile, et se pencha vivement vers un Indien mort pour lui arracher sa hache.

Avec cette arme à double tranchant, il ferait, encore de l’utile besogne.

Mais à ce moment, quatre hommes se jetèrent, sur lui, le saisissant brutalement.

Désespérément, Maurice se débattit.

Hélas ! d’autres adversaires venaient renforcer les premiers, si bien que, malgré tous ses efforts, il fut réduit à l’impuissance.

En un tour de main, il fut étroitement ligoté et bâillonné.

Tandis que cette besogne s’accomplissait, le Chef des Peaux-Rouges s’approcha de Pablo Vérez :

– Impossible de tenir plus longtemps ! lui murmura-t-il à l’oreille. Le bandit réfléchit durant une seconde puis, se décidant :

– Alors, battons en retraite ; ordonna-t-il. Surtout qu’on n’oublie point le prisonnier.

– Bien !

Et la voix rauque du chef des Indiens retentit, traduisant à ses hommes les paroles de Vérez.

Maurice Hamard se sentit enlevé par des poignes vigoureuses.

On le descendit brutalement au fond d’un canot qui, bientôt, s’éloigna à force de rames ainsi que d’autres embarcations indigènes dans lesquelles avaient pris place les survivants.

Les cris de victoire poussés par les marins de la « Généreuse » parvenaient à l’infortuné.

Ils ne se sont point aperçus de ma disparition, pensa le Français. Puis, comprenant que c’en était fait de lui, il s’abandonna à son triste sort.

CHAPITRE IV

PRISONNIER DES INDIENS

Soudain, un cri terrible de femme traversa l’espace : Maurice Hamard reconnut la voix d’Eva Brant.

– Allons, si je meurs, du moins je serai pleuré ! murmura-t-il en fermant les yeux.

Cependant, les canots remontant l’Amazone, s’éloignaient rapidement du théâtre du combat.

En peu d’instants, ils atteignirent un archipel formé par de nombreuses petites îles couvertes de grands arbres et s’engagèrent dans les méandres sinueux que décrivaient d’étroits canaux circulant entre les îlots.

Étendu au fond de la pirogue, Maurice Hamard regardait ces lieux, comprenant qu’en ce dédale inextricable, ses amis avaient peu de chance de retrouver sa trace.

Et qui sait ce que ces Indiens vont faire de moi ? songea le brave garçon. Bien certainement, Vérez va leur ordonner de me mettre à mort. Une fois que je ne serai plus là, il pourra sans crainte s’attaquer à la pauvre miss Eva.

Tandis qu’il se livrait à ces sombres réflexions, les barques indiennes avaient touché terre.

Le Français fut débarqué comme un colis.

On desserra sa corde liant ses jambes afin qu’il pût marcher.

Puis, la troupe s’enfonça sous les épaisses ramures des arbres.

Parvenus dans une clairière, les Indiens attachèrent leur prisonnier au tronc d’un gommier et, sans mot dire, s’étendirent sur le sol.

Le malheureux Français, désespéré, passa là des heures épouvantables.

Évidemment, une mort atroce l’attendait.

Lorsque le jour parut, les Indiens s’éveillèrent et Vérez qui, jusque-là, était demeuré caché, s’avança vers le prisonnier.

– Eh bien ! gouailla-t-il en venant se poster à quelques pas de lui, je vous avais prévenu à Rio-de-Janeiro que nous nous reverrions ! Vous en souvenez-vous ?

Maurice se contenta de hausser les épaules.

Mais l’autre feignant de ne point avoir remarqué le geste méprisant du Français, poursuivait de sa voix rauque :

– Allons, il est impossible que vous ne vous rappeliez plus cette promesse !

– Lâche, bandit ! jeta Hamard, exaspéré par tant d’impudence.

Pablo Vérez laissa entendre un sinistre éclat de rire :

– Vous n’espérez pas, je suppose, un secours quelconque de la part de vos amis ? Leur navire sillonne en ce moment l’Amazone, mais cette île est une retraite sûre, qu’ils ne découvriront pas.

– Que m’importe ! gronda le Français, si je meurs, ce sera en brave !

– Oh ! pour cela, vous êtes perdu ! sourit Pablo qui, feignant de réfléchir durant une seconde, ajouta l’air insinuant :

– À moins que vous n’écriviez à miss Brant de me rendre les papiers indiquant l’endroit où est caché le trésor du Rio Malès, papiers que vous a remis Dick Brant.

Et comme Maurice secouait négativement la tête, il affirma :

Inutile de nier, je vous ai vu prendre le portefeuille du mort.

« Mais ce ne sera pas tout ; miss Eva renonçant à tous ses droits sur la plantation, repartira à l’instant pour New-York ! À vous de choisir !

Tant d’audace, de cynisme, révoltèrent le Français.

– Jamais ! s’écria-t-il avec force, je ne commettrai pas une pareille trahison.

Pablo Vérez dissimula une grimace de haine.

Puis, s’approchant encore du jeune homme, il répliqua, la voix assourdie par la rage :

– Alors, écoutez bien ceci ; autour de vous, nous allons amasser des fagots, auxquels nous mettrons le feu.

– Misérable !

– La mort ne viendra que lentement, mais peut-être aurez-vous encore le temps de revenir sur votre parole.

– La mort est préférable à une lâcheté, bandit ! lança Maurice Hamard. Je te méprise mais je ne te crains pas.

– Bah ! tu ne parleras pas de la sorte dans quelques instants. Déjà, sur un signe du forban, des Indiens amassaient du bois autour du gommier auquel le Français était attaché.

Puis ils y mirent le feu.

Le bûcher ainsi formé était placé à quelque distance du jeune homme.

Déjà une fumée âcre le prenait à la gorge, le faisant suffoquer. Soudain, la voix de Pablo Vérez retentit à nouveau :

– Eh bien ! chien de Français, te décides-tu à écrire la missive que je t’ai demandée ?

Maurice ne répondit pas.

Il était bien décidé à mourir et ce n’était point la proposition que lui faisait le bandit qui lui ferait changer d’avis.

– Ainsi, tu refuses ? rugit le Brésilien. Eh bien ! le feu dévorera ta carcasse maudite.

Et se tournant vers les Indiens qui semblaient obéir au moindre de ses ordres, il jeta :

– Qu’on active la flamme ! Je veux qu’avant une heure, il ne reste plus rien de ce misérable.

Le commandement fut exécuté rapidement.

Bientôt le brasier flamba plus ardent.

À quelques pas de là, Vérez se tenait, ricanant et moqueur.

Tout à coup, des coups de feu éclatèrent dans les fourrés voisins et, avant que les Indiens fussent revenus de leur surprise, une troupe de marins de la « Généreuse » débouchait, carabines en mains, dans la clairière.

À leur tête, marchait le capitaine Jacobs ainsi que miss Eva Brant.

– En avant, garçons, et pas de quartier ! s’écria l’officier en prêchant l’exemple.

Sur son passage, quatre Indiens tombèrent.

Maintenant, il s’élançait vers Maurice, renversant du pied le bûcher improvisé.

Quant à Eva, elle faisait merveille, abattant son homme à chacun de ses coups de feu.

Les Indiens, surpris par cette brusque attaque, s’enfuyaient déjà dans toutes les directions en hurlant de terreur.

Quant à Pablo Vérez, on eut beau le chercher, on ne le trouva point. Bien certainement, il avait fui l’un de premiers !

Quelques instants plus tard, Maurice, délivré, étreignait avec émotion les mains loyales de ses sauveteurs.

– Merci capitaine ! balbutia-t-il ému.

– Bah ! il n’y a pas de quoi, mon garçon… C’est à charge de revanche !

– Merci, miss…

Eva allait répondre, mais, à cet instant, le Français à bout de résistance, s’évanouit dans les bras du bon Jacobs.

Quand le jeune homme revint à la vie, il voguait dans l’un des canots de la Généreuse.

Bientôt, on accosta le bâtiment qui croisait hors du dédale des îles et l’on reprit la route vers l’Ouest.

– Ma foi, mon cher Hamard, je crois que nous sommes arrivés à temps ! dit le capitaine Jacobs.

Le Français lui tendit la main.

Puis, se tournant vers miss Eva qui lui souriait doucement, il répliqua d’une voix vibrante d’émotion :

– Oui, grâce à vous est à miss Brant, je suis sauvé. Merci, merci, mes chers amis, Mais dites-moi, comment vous avez découvert la retraite des Peaux-Rouges ?

– Oh ! de manière fort simple !

– Pourtant, Pérez m’avait dit que l’endroit où il m’avait entraîné était à peu près inaccessible et je croyais bien ne plus jamais vous revoir.

Le capitaine Jacobs répondit :

– Nous explorions les îles pensant bien qu’ils vous avaient amené par là ; quand miss Brant me montra un panache de fumée s’élevant du centre de l’archipel.

« Il n’y a pas de fumée sans feu, pensâmes-nous, et nous filâmes de ce coté, Vous savez le reste.

Mais Maurice ne l’écoutait plus.

Il pressait entre les siennes les mains d’Eva Brant, aussi émue que lui.

– Pourvu que ce misérable ne revienne point à la charge : soupira la jeune fille.

– Bah ! nous sommes là pour le recevoir ! répliqua Maurice. Quelques jours plus tard, La Généreuse arrivait à Soledo, petite ville située au confluent de l’Amazone et du Rio Males.

On approchait du but.

Maintenant il allait falloir user plus que jamais de prudence. Les voyageurs tinrent conseil.

– À mon avis, dit le Français, le mieux est que miss Eva se rende avec vous, capitaine, chez le gouverneur.

– Et ensuite.

– Grâce à ses papiers de famille, elle prouvera facilement ses droits de propriété sur la plantation et portera plainte contre Vérez. Naturellement, vous prierez les autorités de vous appuyer, ce qu’elles ne manqueront pas de faire.

– Mais vous, mon ami ? interrogea miss Brant.

– Hélas ! je ne pourrai vous être d’aucune utilité, puisque vous le savez, je suis accusé du meurtre de ce pauvre Dick. Je ne ferais, par ma présence à vos côtés, que compliquer les choses.

– C’est vrai !

– Je resterai donc caché à bord, bien malgré moi, croyez-le, conclut le Français.

– Certes !

Se rangeant à l’avis de Hamard, miss Eva et Jacobs se rendirent chez le gouverneur de Soledo.

Celui-ci était un grand vieillard aux cheveux blancs, dont le visage révélait la bonté.

De plus, on le disait parfaitement juste et rempli d’indulgence. Tout de suite, il reçut miss Brant.

Dès les premiers mots de la jeune fille, il l’interrompit :

– Je me rappelle fort bien vos parents, miss. Ils comptaient au nombre de mes amis.

Commencé sur ce ton, l’entretien se poursuivit très affectueusement.

L’examen des titres de propriété de la jeune fille convainquit vite gouverneur de la légitimité de ses revendications.

– Dès demain, dit-il, je me mettrai moi-même à la tête d’un détachement de police et me rendrai aux environs de la plantation, prêt à vous appuyer.

– Je vous remercie, señor…

– Bah ! je ne fais là que mon devoir. Si j’en crois ce que vous me dite ce Vérez est un fieffé coquin et nous ne serons jamais trop pour le réduire à merci.

– En tous cas, murmura Eva, je suis heureuse de voir que la justice habite encore ce pays.

– Soyez tranquille, nous saurons la faire triompher.

Le lendemain, dès l’aube, la goélette, quittant Soledo, s’engageait dans le Rio Males.

Ainsi qu’on le sait, c’était sur les bords de cette rivière que s’étendait la plantation Brant.

Trois jours s’écoulèrent durant lesquels la navigation se poursuivit sans incident.

Enfin, un matin, on atteignit le domaine des malheureux parents d’Eva.

Ce fut Miyala qui, du pont où elle se tenait, reconnut les parages où s’était écoulée une grande partie de son existence.

Bien certainement Pablo Vérez doit nous y attendre ! murmura le capitaine Jacobs.

– Cela ne fait pas de doute, surenchérit Eva.

Cependant, miss Brant, le capitaine et douze matelots de la Généreuse, dans les rangs desquels se cachait Maurice Hamard, débarquèrent à l’ombre d’une superbe futaie de palissandres.

Tout le monde était armé jusqu’aux dents.

Après un dernier conciliabule, la petite troupe s’avança avec prudence dans les terres, se dirigeant vers la maison d’habitation distante de plusieurs milles et guidée par la vieille Miyala qui, seule, connaissait le pays, à travers les sentiers étroits serpentant entre les troncs et les lianes enchevêtrées.

Durant plus d’une heure, on marcha ainsi.

Enfin, on atteignit une plaine cultivée, succédant à la forêt.

Au loin, se dressaient des constructions blanches, surmontées de toits de tuiles rouges, qui étincelaient sous le soleil radieux de midi.

Parmi ces bâtiments, une maison plus haute apparaissait, entourée de grands arbres.

C’était la demeure édifiée jadis par le père d’Eva.

En revoyant ces lieux où s’était écoulée sa toute petite enfance, une émotion indicible étreignit la jeune fille.

Et puis, c’était là aussi que tous les siens avaient si mystérieusement péri.

Cependant le capitaine Jacobs, la main en abat-jour sur les yeux, examinait le paysage avec attention.

Enfin, se retournant vers ses amis, il observa :

– Cet endroit semble inhabité. Cela sent le guet-apens d’une lieue. Ne trouvez-vous pas ?

– Si fait ! répliqua Maurice Hamard qui s’était approché. Pourtant, nous ne pouvons rester ici indéfiniment.

– Certes !

– Alors, avançons ; nous verrons bien.

Et prêchant d’exemple, le brave garçon prit la tête de la colonne.

CHAPITRE V

L’EMBUSCADE

Au fur et à mesure qu’on se rapprochait de l’habitation, les voyageurs sentaient leur inquiétude grandir. Pourquoi les nombreux travailleurs de la plantation n’étaient-ils point occupés aux champs ainsi qu’à l’ordinaire ?

Comment ce faisait-il qu’aucune silhouette humaine ne se montrât du côté des communs non plus qu’aux croisées de l’habitation ?

Il était impossible que l’exploitation eût été entièrement évacuée ou que l’approche de la petite troupe n’eût point été signalée.

Enfin, et ce dernier point n’était pas sans déconcerter quelque peu nos amis, rien ne révélait à proximité la présence de Don Fernandez Castro, le gouverneur de Soledo, et du détachement de police montée qui, selon sa promesse, devait l’accompagner afin de prêter main-forte à Eva et à son escorte.

Tandis qu’on cheminait à travers bois, on s’était attendu à le voir surgir d’un instant à l’autre ; même, à plusieurs reprises, on avait fait halte, afin d’écouter les mille bruits de la forêt.

Fallait-il en conclure que le gouverneur, changeant d’idée, avait renoncé à son dessein ? C’était improbable, don Fernandez Castro n’ayant pas l’air d’un homme versatile !

Y avait-il un rapport entre l’abandon de la plantation et l’absence du gouverneur ? Autrement dit, ce dernier avait-il devancé les voyageurs et son apparition avait-elle mis en fuite Pablo Vérez, ses complices et ses serviteurs ?

Maurice Hamard, le capitaine Jacobs et miss Brant n’étaient, point éloignés de le supposer mais alors, pourquoi don Castro n’était-il pas demeuré sur place pour les attendre ? En admettant qu’il se fût enfoncé dans le pays, à la poursuite d’un ennemi fugitif, il n’eût point manqué de laisser quelque émissaire afin de renseigner les survenants.

– Non, non, se répétait Hamard, il y a sûrement autre chose !…

Mais quoi ?… Voilà ce que le Français était incapable de deviner.

Cependant, après avoir traversé les champs de caféiers, de cacaoyers et de cannes à sucre composant le domaine, on entrait à présent dans les jardins entourant immédiatement l’habitation. Ceux-ci étaient vastes comme un parc et coupés de larges allées tournantes soigneusement sablées.

Çà et là, on apercevait des corbeilles de fleurs aux nuances éclatantes, ou des bosquets ombreux invitant au repos, à la sieste.

Les marins avançaient, le doigt sur la gâchette des fusils, prêts à tirer à la moindre alerte, suivant Maurice qui les devançait d’une vingtaine de pas.

Tout à coup, alors que le jeune éclaireur s’engageait dans un de ces bosquets dont nous avons parlé et qui étendait au-dessus de l’allée sa voûte de feuillage impénétrable aux rayons du soleil, il s’arrêta, surpris.

Des masses de branchages recouvraient le sol ; c’était comme si on avait élagué les arbres du voisinage et que cette besogne eût été interrompue avant d’être achevée.

Après tout, c’est possible, murmura Hamard, chez qui cette réflexion confirmait l’idée d’une fuite hâtive des habitants de la plantation.

Et, reprenant sa marche un instant interrompue, il entreprit de franchir les branches amoncelées dans toute la largeur du passage ; mais à peine avait-il fait quelques pas que, brusquement, le sol s’effondra sous ses pieds.

La mince couche de verdure cédait sous son poids et le jeune homme fut précipité dans une fosse profonde.

– Alerte ! cria-t-il en tombant.

Cet avertissement était inutile, car les membres de la petite troupe qui le suivait avaient vu sa chute.

Déjà, tous exécutaient un mouvement en avant afin de se porter au secours du Français. Ils n’en eurent pas le loisir !…

Brusquement, de brèves lueurs jaillirent des couverts, s’élevant à droite et à gauche ; des détonations éclatèrent et une grêle de balles passa, enveloppant le détachement d’un réseau de mort.

Du coup, toutes les appréhensions du capitaine Jacobs se trouvaient vérifiées ; on était tombée au milieu d’une embuscade.

– Vite, abritez-vous derrière les arbres ! commanda le brave officier en prêchant d’exemple.

Il était temps ; déjà, deux marins gisaient à terre ; l’un frappé mortellement, l’autre la cuisse traversée.

Mais, dispersés en tirailleurs derrière les troncs, les survivants ripostaient, tirant au hasard sur un ennemi invisible.

– Restez derrière cet acajou, miss, recommanda Jacobs qui avait entraîné Eva avec lui, pendant ce temps, j’inspecterai la ligne que forment nos hommes… Il ne faut pas que ceux-ci se dispersent, car d’une seconde à l’autre, l’ennemi peut se précipiter à l’attaque.

Déjà, le commandant de la Généreuse, courbant le dos, courait d’arbre en arbre, s’efforçant de regrouper ses hommes afin de les avoir bien en main. Certes, les marins de la goélette étaient de braves gens, résolus à faire tout leur devoir, mais ce genre de lutte auquel ils n’étaient guère préparés, les inquiétait et les démoralisait quelque peu.

Bientôt, un nouvel incident se produisit qui aggrava la position du détachement, et fit comprendre à Jacobs quelle imprudence il avait commise en se hasardant dans ces lieux, sans forces suffisantes.

Brusquement, des coups de feu éclatèrent sur les flancs, puis, sur les derrières de la petite troupe ; l’ennemi, bien supérieur en nombre, tâchait de l’envelopper et le petit bois au cœur duquel on se trouvait facilitait grandement cette manœuvre.

On entrevoyait des Indiens, des nègres, des mulâtres bondissant d’arbre en arbre, ou se rasant derrière les buissons d’où ils criblaient de balles leurs adversaires.

– Vite, abritez-vous derrière les

arbres

Fusillés dans le dos, les matelots refluèrent instinctivement vers le point où se trouvaient leur chef et miss Brant, non sans perdre encore deux des leurs. Désormais, le détachement était cerné.

– Il va nous falloir battre en retraite et nous ouvrir de vive force un chemin au milieu de cette canaille ! gronda Jacobs.

En effet, il n’y avait pas d’autre parti à prendre et encore, il était peu probable qu’on pût le réaliser. Combien de survivants parviendraient jusqu’à la goélette ?…

Pourtant, le capitaine se disposait à donner ses ordres en ce sens, lorsque miss Eva s’exclama :

– Mais nous ne pouvons abandonner Maurice Hamard ?… qui sait, il est peut-être encore vivant !…

Jacobs eut une courte hésitation ; évidemment, il lui en coûtait de laisser en arrière ce compagnon dont, maintes fois, il avait pu apprécier la bravoure et l’intelligence. C’était d’ailleurs le vouer à une mort certaine.

Mais entre le point où se trouvaient les survivants et la fosse où avait disparu le Français, il y avait à présent plus de cinquante mètres ; de ce côté, le bois s’éclaircissait et s’y risquer, c’était s’offrir en cible aux coups de l’ennemi.

Fort perplexe, le capitaine ne savait à quoi se résoudre, pris entre son devoir de chef qui lui commandait d’assurer, coûte que coûte, le salut de son détachement et l’amitié très réelle qu’il portait à Hamard.

– Et puis, nous avons nos blessés, reprenait miss Brant d’une voix contenue mais véhémente. Ils ne peuvent nous suivre et les laisser ici, n’est-ce pas les vouer à la mort ?… Non, capitaine, je vous le dis, je ne vous suivrai point dans votre retraite… si nous devons succomber, mieux vaut que ce soit ici, tous ensemble, et non au cours d’une fuite. N’est-ce pas, mes amis ?

Ce disant, la jeune fille avait élevé le ton, interpellant les marins survivants qui, réunis en petits groupes et agenouillés derrière les arbres, tâchaient de faire face de tous côtés.

La voix de la jeune fille dut s’entendre au-dessus du fracas de la fusillade, ou ceux auxquels elle s’adressait devinèrent le sens de ses paroles, car, sans hésitation, tous répliquèrent simultanément :

– Oui, restons ici et vendons chèrement notre vie !…

– Eh bien ! soit, murmura Jacobs résigné, car il ne se faisait guère d’illusion sur l’issue du combat.

À ce moment, des coups de feu éclatèrent soudain derrière la ligne des tirailleurs de Pablo, que leur triomphe prochain enhardissait et qui se montraient davantage ; un grand diable de mulâtre qui venait : de surgir au-dessus d’un buisson, s’effondra, la face en avant, les bras battant l’air.

Évidemment, il avait été frappé dans le dos !…

Cet incident fit exécuter une brusque volte-face à ses camarades ; de leur côté, Eva Brant et ses amis portaient leurs regards dans cette direction.

Alors, tous aperçurent un homme qui, là-bas, au beau milieu de l’allée qu’on venait de quitter, tiraillait, s’abritant derrière les branchages masquant la fosse coupant le passage et sa vue arracha des exclamations de joie aux matelots.

C’était Maurice Hamard !

Du fond du silo où il gisait, meurtri et quelque peu étourdi, le Français n’avait point tardé à se rendre un compte exact de ce qui se passait. Il comprit que, s’il ne se hâtait pas de sortir de ce piège, où il était tombé, ses adversaires ne tarderaient point à venir l’y cueillir.

Donc, à tout prix, il fallait s’évader, rejoindre les camarades.

Mais l’entreprise n’était point aisée. La fosse, profonde de trois mètres et large de deux, n’offrait que des parois taillées à pic ; fort heureusement, elles n’étaient point cimentées ; néanmoins, quand le Français tenta l’escalade, la terre s’éboula sous ses pieds, et il retomba lourdement au fond de sa prison.

Cet échec ne le découragea point, d’autant que la fusillade qui crépitait, non loin de là, stimulait encore son énergie ; s’aidant de son fusil dont il enfonçait profondément la crosse dans la paroi, s’accrochant des pieds et des mains, il réussit après de nombreuses tentatives à regagner le bord supérieur de la coupure.

Cependant, la réapparition du Français ne pouvait guère modifier la situation désespérée de ses amis ; déjà, cinq ou six Indiens se dirigeaient en rampant de son côté, dans l’évidente intention de l’envelopper et de s’emparer de lui ou de le tuer.

D’un coup d’œil, Maurice jugea sa position. Rassemblant ses forces, il se disposait à prendre son élan pour bondir jusqu’à ses compagnons dont il entrevoyait, par instants, le petit groupe au milieu de la fumée, lorsqu’une intervention en laquelle nul n’espérait plus, se produisit.

CHAPITRE VI

LE SECRET DE LA TOUR CARRÉE

Soudain, le sol trembla sous une galopade effrénée, de nombreux cavaliers lancés à toute bride approchaient et, presque aussitôt, le bois fut envahi de tous côtés.

Les survenants portaient l’uniforme vert galonné de jonquille de la police montée brésilienne ; à leur tête, on apercevait don Fernandez Castro, bien en selle, sur un grand cheval noir.

Cette intervention en renversant les rôles, devait décider du sort de la journée ; comprenant qu’ils ne pouvaient espérer résister à la soixantaine de policiers, qui entraient en ligne, les hommes de Pablo Vérez se débandèrent, fuyant dans toutes les directions.

Mais comme ils étaient habitués aux combats de guérilla, ils ne le firent point sans protéger leur fuite par une fusillade bien nourrie.

Au reste, la nature du terrain les favorisait singulièrement ; dans ces jardins coupés de boqueteaux, de haies, de buissons épineux et dont la topographie leur était connue, il avaient un avantage marqué sur les cavaliers de Fernandez Castro.

Ces derniers ne les en poursuivirent pas moins avec énergie, faisant une demi douzaine de prisonniers avec un nombre égal de blessés qu’on ramassa sur le terrain. Ce fut tout ce dont on put s’emparer. Pablo Vérez n’était point parmi eux ; une fois de plus, le misérable avait réussi à sortir sain et sauf de la bagarre.

Cette constatation arracha un geste de colère au gouverneur, de même qu’au capitaine Jacobs, tous deux comprenaient que, tant que Pablo n’aurait point été capturé, rien ne serait terminé.

– Patience, nous finirons bien par le prendre et par le pendre, je vous en donne ma parole, capitaine, conclut le gouverneur, avec conviction.

– Que le ciel vous entende, señor ! riposta le brave officier.

En achevant cette conversation, les deux hommes étaient revenus sur le théâtre de la lutte ; ils y trouvèrent Eva et Maurice qui s’entretenaient à mi-voix, au milieu des policiers.

En effet, le premier soin du Français avait été de courir à la jeune fille et maintenant, tous deux se félicitaient d’avoir, une fois de plus, échappé à leur impitoyable ennemi.

– Ah ! monsieur le gouverneur, s’exclama l’Américaine, en faisant quelques pas au-devant de don Castro, nous n’espérions plus en vous. Comment se fait-il que vous ayez tant tardé à intervenir ?…

– Oui, c’est également ce que je voulais vous demander, repartit Jacobs en écho.

Don Fernandez Castro eut un haussement d’épaules.

– J’ai exécuté une fausse manœuvre, lâchant la proie pour l’ombre, avoua-t-il.

Et, en quelques mots, il narra ce qui s’était passé.

À l’aube, ses gens et lui étaient parvenus à la lisière des bois qui faisaient à la plantation une ceinture verdoyante, presque impénétrable. Les policiers étaient à peu près, certains de ne pas avoir été signalés et ils se proposaient d’attendre patiemment l’arrivée du détachement de la « Généreuse » lorsqu’un éclaireur envoyé en reconnaissance, dans les environs, était revenu, annonçant que des traces nombreuses se voyaient sur la piste conduisant vers le nord, c’est-à-dire dans la direction où s’étendent d’immenses savanes.

Évidemment, une troupe importante était passée là, récemment ; d’autre part, l’aspect inhabité de la plantation révélait son abandon.

Dans ces conditions, don Fernandez avait cru que Pablo Vérez et ses gens, informés de son intervention, avaient pris le large et, sans plus hésiter, il s’était lancé à leur poursuite, peu désireux de les laisser gagner les régions désertiques où on aurait grand’peine les rejoindre.

Le calcul s’était révélé faux ; après plusieurs heures d’une chevauchée rapide, les policiers avaient rattrapé un convoi d’une centaine de nègres. C’étaient les travailleurs de la plantation qui, ayant quitté celle-ci la veille sur l’ordre de Pablo, marchaient vers une hacienda éloignée dépendant du domaine. Leur chef, un mulâtre du nom de Gonzalez qui, en l’absence de Vérez remplissait les fonctions de régisseur, n’avait fait aucune difficulté pour communiquer ses instructions à don Castro.

Ce dernier avait compris, mais un peu tard, qu’il s’était laissé entraîner sur une fausse piste et, à toute allure, il était revenu sur ses pas, avec ses hommes, non sans intimer à Gonzalez l’ordre de le suivre.

Puisque Pablo Vérez n’était pas là, c’est que le danger se trouvait ailleurs.

– Enfin, vous êtes encore arrivé à temps, monsieur le gouverneur, et c’est là le principal, intervint Maurice Hamard.

Comme on pénétrait dans les vastes salons luxueusement meublés occupant le rez-de-chaussée et ouvrant sur une véranda fleurie, un sergent et quelques hommes amenèrent à don Castro un vieux nègre qu’ils avaient trouvé blotti au fond d’une soupente. La peau du pauvre diable avait cette teinte grisâtre qui révèle, chez les noirs, la peur poussée à son paroxysme et il tremblait de tous ses membres.

C’était le seul habitant demeuré au logis.

– Que faisais-tu là ? questionna rudement don Fernandez, croyant avoir affaire à quelque pillard.

Une exclamation échappée à Miyala, la nourrice de miss Eva, qui se tenait à l’écart, lui coupa la parole.

– Artago !… comment, c’est toi ? disait Miyala en se précipitant vers son compatriote.

De son côté, celui-ci l’avait également reconnue ; la joie des pauvres diables était évidente. Par Miyala, on sut qu’Artago était l’un des vieux serviteurs de la famille Brant.

Interrogé à son tour, le nègre fit le récit suivant :

– Jadis, il avait assisté impuissant à l’assassinat de ses maîtres mais il était déjà âgé, débile et hors d’état de les secourir. Bien mieux, il n’avait même pas osé en avertir les autorités dans la crainte de s’attirer la vengeance de Pablo Vérez. Quant à s’éloigner de la plantation maudite, le Brésilien qui redoutait ses révélations ne le lui avait pas permis.

Artago était donc demeuré, courbant les épaules sous la volonté du nouveau maître et attendant, il ne savait trop quoi.

Pourtant, son espoir n’avait pas été déçu. Quelques mois auparavant, alors qu’il errait à la lisière de la forêt, il avait rencontré un blanc qui semblait se cacher.

C’était Dick Brant.

Ce dernier s’était fait reconnaître et, la nuit suivante, tandis que tout le monde dormait, Artago l’avait introduit dans l’habitation. Le vieux noir avait fait le guet tandis que l’Américain descendait dans la cave creusée sous la tour carré, flanquant le corps de logis principal du côté du Nord. Lorsque Dick était remonté, deux heures plus tard, il semblait fort satisfait ; il avait recommandé à Artago le plus profond silence et était reparti, annonçant son prochain retour.

Cette fois, il ne serait pas seul et vengerait les siens.

Artago avait attendu mais en vain, aussi, lorsque la veille, Pablo Vérez était rentré de voyage, donnant l’ordre d’évacuer le domaine, le vieux nègre avait cru au retour imminent de son jeune maître.

Désireux de se mettre à sa disposition, il s’était caché dans la soupente où on venait de le découvrir.

Ce récit empreint d’une évidence de sincérité fit monter les larmes aux yeux de miss Eva en lui rappelant la mort de son frère bien-aimé.

Non, Dick ne reviendrait plus en cette plantation où il avait vu le jour, il ne jouirait point de la fortune des siens enfin reconquise.

Brièvement, la jeune fille conta au pauvre nègre l’assassinat de Dick puis, profitant de cette occasion, elle présenta Maurice Hamard au gouverneur, lui faisant part de l’accusation portée par Pablo contre le Français.

– C’est bien, nous nous occuperons de cela plus tard, fit don Castro avec bonté.

Cependant, la journée était fort avancée ; chacun se sentait las ; aussi, le gouverneur donna-t-il ses ordres pour que sa troupe s’installât dans les communs. Un corps de garde composé d’une demi-douzaine de policiers fut posté dans le grand vestibule de l’habitation.

En effet, un retour offensif de l’ennemi était toujours à redouter ; il ne fallait pas se laisser surprendre.

L’heure d’après, don Castro, le capitaine Jacobs et Maurice Hamard prenaient place aux côtés de miss Eva Brant dans la salle à manger afin de savourer le repas que Miyala avait préparé avec l’aide d’Artago. Dans les dépendances, les policiers faisaient de même ; dans les cases transformées en ambulance, les blessés qui avaient reçu les soins que comportait leur état, somnolaient, en proie à la fièvre.

Ce fut à l’issue de ce dîner que miss Brant, étalant sur la table les papiers contenus dans le portefeuille de son frère, les communiqua au gouverneur.

Tous se penchaient sur le plan qui, selon Dick Brant, devait permettre de parvenir jusqu’au trésor enfoui, jadis, par le vieux planteur.

Sans les diamants rapportés par l’Américain et que Maurice avait remis à, Eva, afin que celle-ci pût financer l’expédition présente, on eût pu douter de sa réalité, mais les gemmes précieuses attestaient son existence.

– C’est bien, nous allons procéder à une visite minutieuse des lieux ! murmura don Castro en se levant.

Au fond de lui-même, l’excellent gouverneur n’était rien moins que convaincu qu’on trouverait quelque chose ; au cours des semaines qui venaient de s’écouler, Pablo Vérez avait dû multiplier les perquisitions et il était bien surprenant qu’il n’eût point réussi à mettre la main sur le magot tant convoité.

Pourtant, don Fernandez garda pour lui ses réflexions pessimistes. Quelques minutes plus tard, les jeunes gens, armés de torches et précédés d’Artago, gagnaient la tour carrée.

Cette dernière, haute de deux étages et reliée à l’habitation par une galerie couverte n’était, à la vérité, qu’un poste de guetteur.

Les salles qu’elle comprenait étaient à peine meublées et celles du rez-de-chaussée avaient été, depuis longtemps, converties en cellier. Des barriques de rhum, de vin, vides pour la plupart, s’y entassaient pêle-mêle avec des madriers, des meubles hors d’usage.

Artago, lors de la visite de Dick, était resté à faire le guet, dans la galerie, il ne pouvait donc fournir d’indications utiles.

Puisque selon le plan, le trésor était enfoui dans les caves, la première chose à faire était donc de déblayer le terrain ; Jacobs et Maurice Hamard s’y employèrent énergiquement.

Au reste, l’escalier devait se trouver dans le coin gauche et, en effet, on n’eut pas trop de peine pour parvenir jusqu’à lui.

Il était visible que quelqu’un était déjà passé par là récemment ; mais était-ce ce pauvre Dick Brant ou le misérable Pablo Vérez ?

Inquiétante question à laquelle nul ne pouvait faire de réponse satisfaisante.

Bientôt, une dalle grossièrement encastrée dans le sol et munie en son centre d’un anneau de fer rouillé, apparut.

Jacobs et Maurice la soulevèrent, démasquant ainsi les premières marches de pierre d’un escalier s’enfonçant dans les profondeurs du sol. Précédés d’Artago la torche au poing, les chercheurs s’y engagèrent à la suite les uns des autres, car le passage était tellement étroit qu’on ne pouvait y descendre qu’un à un.

On parvint ainsi dans une vaste cave de forme circulaire et dont le sol était de terre battue ; on y respirait un air lourd chargé d’humidité.

Les assistants échangèrent un coup d’œil qui révélait leur perplexité ; rien ne décelait l’endroit où était située la cachette.

– Un peu de patience ! fit Maurice Hamard, si la chose avait été facile, Pablo Vérez eût trouvé le trésor avant nous. Mais nous avons un plan qu’il ne possédait pas, tâchons de nous y reconnaître.

À nouveau, le document fut déplié et examiné avec attention.

– Je crois que j’ai compris, fit tout à coup le Français en montrant un point presque imperceptible, marqué à l’encre, à gauche du débouché de l’escalier.

S’étant orienté, le Français prit des mesures et, peu après, il inspectait les blocs de pierre composant la muraille.

Au bout de quelques minutes, une exclamation de satisfaction lui échappa ; l’une de ces masses ne semblait pas cimentée mais simplement encastrée au milieu des autres. De la poussière, des mousses artistement disposées masquaient les jointures.

S’armant d’un levier de fer, le jeune homme entreprit d’en glisser l’extrémité dans l’une de ces rainures et opéra une pesée ; presque aussitôt le bloc oscilla légèrement.

– Nous y sommes, cria Hamard en redoublant d’efforts.

De fait, bientôt il parvenait à extraire le cube de pierre de alvéole, découvrant ainsi une cachette profonde aménagée dans l’épaisseur de la muraille.

Un coffret de fer se trouvait au fond ; Maurice Hamard l’attira à lui et la minute suivante en ayant forcé la serrure à l’aide de son levier, il mettait au jour le trésor tant cherché.

Des lingots d’or pur, des diamants, des rubis, des émeraudes étincelaient sous la clarté rougeoyante de la torche d’Artago ; une enveloppe de parchemin y était jointe.

Maurice l’ayant saisie, la tendit à miss Brant en disant :

– Ceci vous revient, miss…

D’une main tremblante d’émotion, la jeune fille la prit : sur un papier contenu à l’intérieur, les lignes suivantes étaient tracées :

« Ceci est mon bien, en toute propriété, que je destine à mes chers enfants, Dick et Eva ».

C’était signé : « James Brant ».

– Oh ! mon père… Oh ! mon père ! murmura Eva en tombant à genoux.

Silencieux, les assistants respectaient, l’émotion de la jeune fille. Soudain, une pierre s’éboulant de l’escalier dégradé accédant au caveau, ricocha sur la terre battue.

Instinctivement, tous se retournèrent.

Alors, un même cri de colère leur échappa.

En haut des degrés, le visage pâle et crispé, Pablo Vérez les contemplait d’un regard de haine.

– Ah ! misérable, cria Maurice en le menaçant du poing.

Tandis que ses hommes fuyaient devant les cavaliers de Fernandez, le Brésilien avait dû se cacher aux abords immédiats de l’habitation. Le soir venu, il s’était glissé à l’intérieur de celle-ci et c’est ainsi que, de loin, il avait suivi Eva et ses amis.

– Attention ! s’écria le capitaine Jacobs qui, arrachant la torche des mains d’Artago, la jeta au loin où elle s’éteignit.

En effet, l’officier avait vu Pablo tirer un revolver de sa ceinture et le braquer vers le groupe réuni autour du coffret.

Instinctivement, tous se retournèrent

La balle se perdit dans les ténèbres cependant que les échos du caveau répercutaient lugubrement la détonation.

– Il ne faut pas qu’il nous échappe ! clama Maurice Hamard.

Aussitôt tout le monde s’élança vers l’étroit escalier afin de s’emparer du bandit. Mais l’exiguïté du passage retarda la poursuite, si bien que lorsqu’ils arrivèrent dans la galerie, celle-ci était vide.

Une fenêtre aux volets entrebâillés donnant sur les jardins, leur fit comprendre bientôt par où l’ennemi s’était enfui. De la croisée où, tous avaient couru, ils aperçurent un cavalier qui s’enfuyait à travers les pelouses.

À la clarté de la lune, ils le reconnurent : c’était Pablo Vérez. S’étant emparé de l’un des chevaux des policiers attaché à un piquet non loin de là, il s’efforçait de tirer au large.

Mais les hommes de garde dans le grand vestibule, alertés par le coup de feu et les cris, apparaissaient sous la véranda, Un ordre bref retentit et tous les fusils s’abaissèrent, couchant en joue le fuyard.

– Ne le tuez pas… il faut le prendre vivant !… clama don Fernandez Castro.

L’ordre arrivait trop tard ; la voix du gouverneur fut couverte par un feu de salve.

On vit cheval et cavalier chanceler, puis rouler sur le sol.

Lorsqu’on parvint auprès d’eux, on constata que l’animal avait une jambe cassée. Quant à Pablo Vérez, que plusieurs balles avaient traversé de part en part, il avait cessé de vivre, une ruade de sa monture lui ayant donné le coup de grâce en lui fracassant le crâne.

– Voilà de la besogne en moins pour le bourreau ! grommela le capitaine Jacobs.

– Sans doute ! riposta le gouverneur de Soledo, néanmoins, je ne puis que déplorer cet incident. J’aurais aimé faire passer ce misérable devant un tribunal, son exécution eût servi d’exemple aux requins de son espèce, lesquels, malheureusement, ne manquent point dans la contrée.

Telle fut l’oraison funèbre de Pablo Vérez ; il n’en méritait pas d’autre.

Le lendemain, les serviteurs éloignés par le Brésilien, réintégraient la plantation. Don Fernandez Castro fit comparaître devant lui le régisseur Gonzalez.

– Mon garçon, lui dit-il en le fixant d’un regard significatif, j’ignore si vous étiez le complice de Pablo Vérez.

– Oh ! Excellence ! protesta l’autre en pâlissant, pouvez-vous supposer une chose pareille ? Si j’avais su quel misérable était cet homme, il y a longtemps que je l’aurais quitté.

– Je veux bien vous croire ! reprit lentement don Fernandez. Quoi qu’il en soit, soyez persuadé que, je n’ai nullement l’intention de me désintéresser de ce qui se passera ici, Miss Eva Brant est la seule et légitime propriétaire de ce domaine… servez-la fidèlement, vous n’avez rien de mieux à faire.

– Je jure à Votre Excellence qu’elle sera satisfaite ! déclara le régisseur d’un ton convaincu.

De fait, il était évident qu’il ne se souciait point de s’attirer l’hostilité de Don Castro. Au reste, durant quelque temps encore, Maurice Harmard, le capitaine Jacobs et les quelques marins qui lui restaient, devaient demeurer à la plantation, et l’on pouvait compter sur eux pour faire respecter l’autorité de la jeune fille, le cas échéant.

Quant à don Castro, ayant ainsi tout remis en ordre, il monta à cheval avec ses policiers dans l’intention d’exécuter une vaste battue à travers le district environnant. Les coquins rouges et blancs, embauchés par Pablo Vérez pour le seconder dans ses projets devaient encore rôder par la contrée et il s’agissait de les disperser une fois pour toutes.

Le gouverneur s’éloigna non sans promettre de revenir bientôt voir ses amis.

En effet, moins d’une semaine plus tard, il était de retour, ayant amené à bien son expédition. Au cours d’une escarmouche, les débris de la bande du Brésilien avaient été définitivement anéantis.

Désormais, le pays était pacifié.